语文统编版必修下册 13.2 《装在套子里的人》(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版必修下册 13.2 《装在套子里的人》(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 684.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-02 23:52:09 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

装在套子里的人

——契诃夫

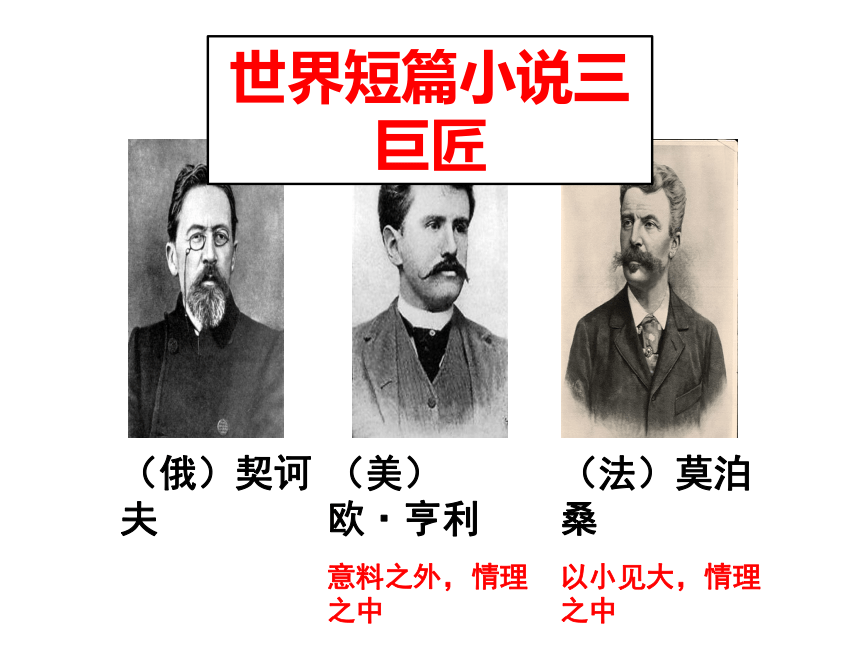

一、作者介绍

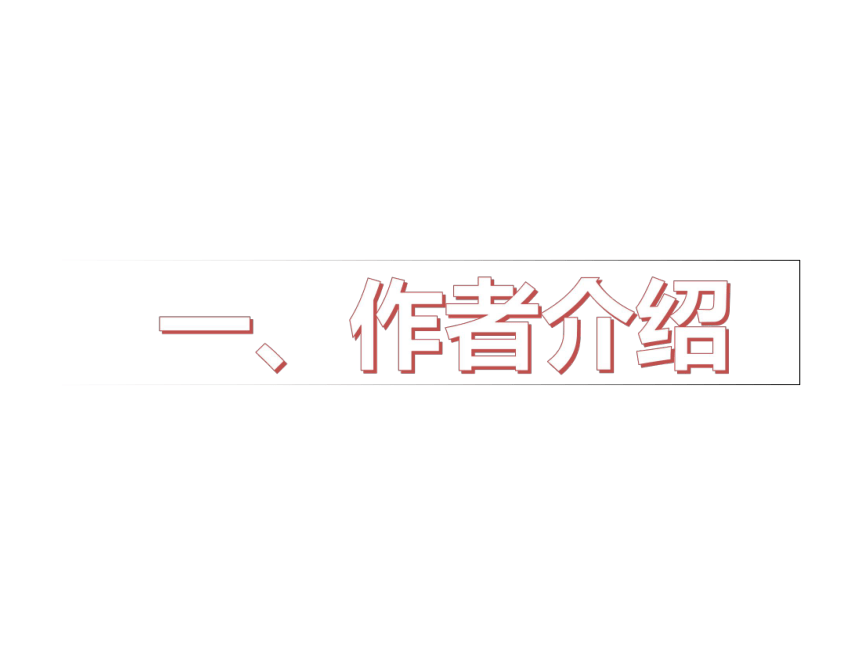

契诃夫(1860—1904),19

世纪末俄国批判现实主义作家,以短篇小说和戏剧著称。他和法国的莫泊桑、美国的欧?

亨利并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

契诃夫的作品取材极为广泛,对地主、官吏、资产阶级、小市民、知识分子、工人和农民都进行了非常真实而深刻的描写,塑造了众多被侮辱、被损害的“小人物”形象,深刻地揭露了俄国社会的各种病态现象。

他的小说短小精悍,结构紧凑,情节生动,笔调幽默,语言明快,寓意深刻,善于从平凡的日常生活事件里反映出重大的社会问题。他的早期作品多是短篇小说,如《变色龙》《

小公务员之死》《万卡》等。后期同时致力于小说和戏剧的创作,剧本有《海鸥》《万尼亚舅舅》《樱桃园》等。《装在套子里的人》是契诃夫最著名的小说之一。

(法)莫泊桑

以小见大,情理之中

(俄)契诃夫

(美)欧·亨利

意料之外,情理之中

世界短篇小说三巨匠

二、文本分析

任务一:梳理故事情节。

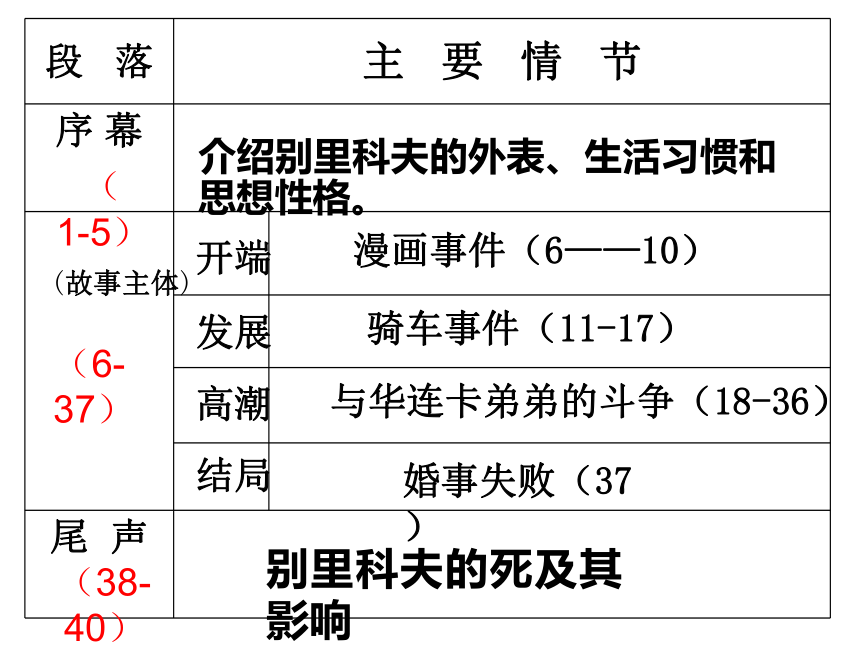

段

落

主

要

情

节

序

幕

尾

声

介绍别里科夫的外表、生活习惯和思想性格。

别里科夫的死及其影响

(故事主体)

(38-40)

婚事失败(37)

(1-5)

(6-37)

漫画事件(6——10)

开端

发展

骑车事件(11-17)

高潮

与华连卡弟弟的斗争(18-36)

结局

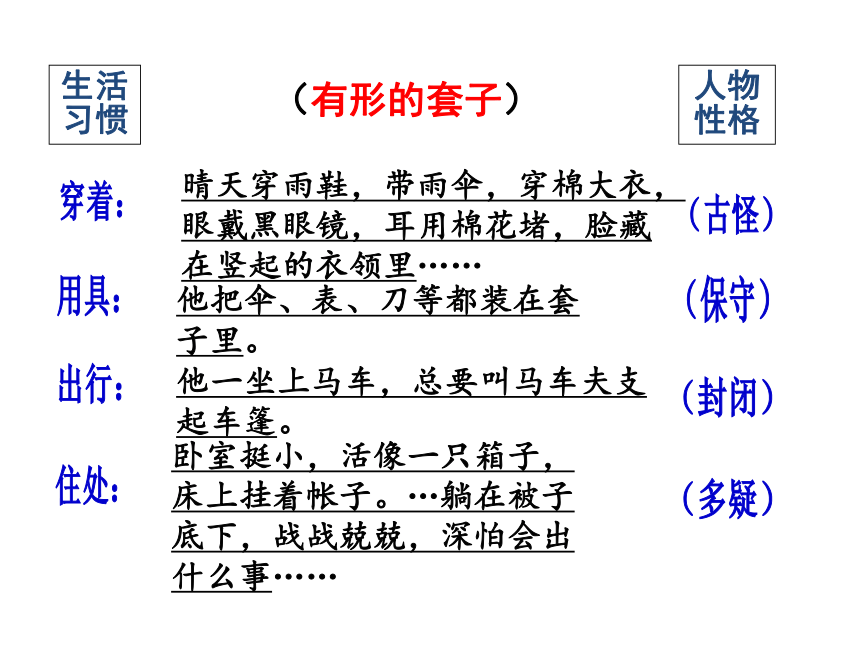

任务二:查找别里科夫有哪些“套子”,找出相关语句,并分析。

穿着:

用具:

出行:

住处:

晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣,眼戴黑眼镜,耳用棉花堵,脸藏在竖起的衣领里……

生活

习惯

(有形的套子)

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

卧室挺小,活像一只箱子,床上挂着帐子。…躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事……

他把伞、表、刀等都装在套子里。

(古怪)

(封闭)

(保守)

(多疑)

人物

性格

行为

准则

套子

论调

职业

套子

只有政府的告示和报纸上的文章,他才觉得一清二楚;

思想

观念

(无形的套子)

千万别闹出什么乱子。

只求不出什么乱子才好。

老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西;

用所教的古代语言,来躲避现实生活。

凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,他都闷闷不乐。

(维护旧制)

(顽固守旧)

(害怕变革)

思想

本质

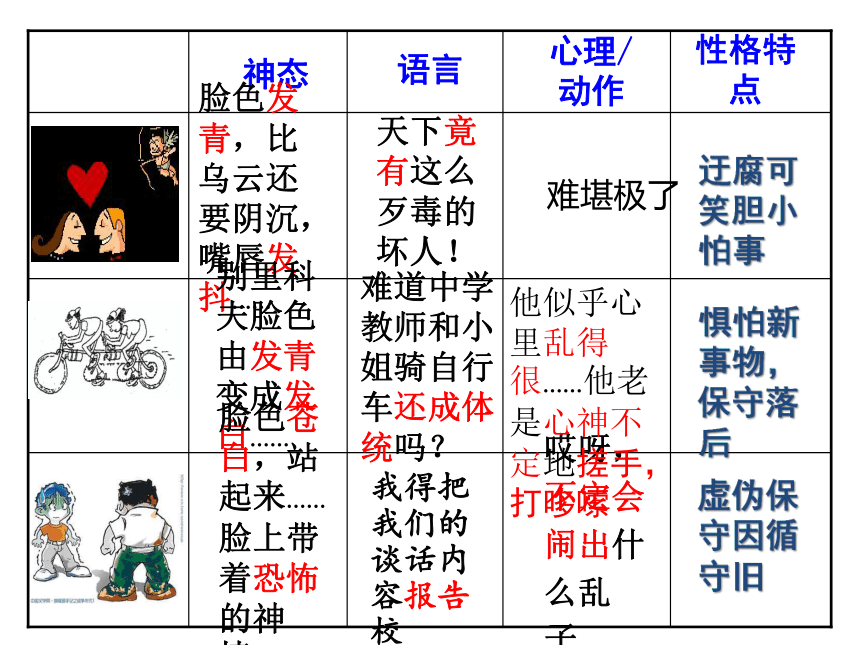

任务三:第二部分中,作者描写了哪些情节,别里科夫是怎样表现的?作者是怎样刻画的,体现了别里科夫怎么样的性格特征?

神态

语言

心理/动作

脸色发青,比乌云还要阴沉,嘴唇发抖……

天下竟有这么歹毒的坏人!

别里科夫脸色由发青变成发白……

难道中学教师和小姐骑自行车还成体统吗?

脸色苍白,站起来……脸上带着恐怖的神情,……

哎呀,不定会闹出什么乱子……

我得把我们的谈话内容报告校长……

迂腐可笑胆小怕事

惧怕新事物,保守落后

虚伪保守因循守旧

性格特点

他似乎心里乱得很……他老是心神不定地搓手,打哆嗦

难堪极了

①

封闭。他“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”;他把随身带的东西都放在一个又一个的“套子”里;他把自己的脸也“藏在竖起的衣领里”;他“戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼”;他坐马车“总要叫马车夫支起车篷”。总之,他“总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响”。不仅如此,他把与人交往也视为厌事。

小结:别里科夫这一典型形象的特点及其社会意义

②守旧。他“老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西”。他认为过去好,其实这意味着他对未来的恐惧、抗拒。

③胆小多疑。他“一上床,就拉过被子来蒙上脑袋”“躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事,深怕小贼溜进来”,经常说“千万别闹出什么乱子”。

④极力维护现行的社会秩序。他在思想上自觉地向反动政府看齐。“只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚”。即使是官方批准或默许的东西,他也觉得“包藏着使人怀疑的成分”,总担忧“闹出什么乱子”。至于“违背法令、脱离常规、不合规矩的事”,当然引起他“心慌”,即使和他“毫不相干”,他也要“闷闷不乐”。而一旦他发现可能有损自身之事,为了“避免我们的谈话被人家误解以致闹出什么乱子起见”,他会慎重地选择向上报告。

(1)别里科夫个人的一幕幕丑剧、喜剧、悲剧,都是黑暗的社会政治现实造成的,因此,别里科夫的形象具有强烈的社会批判意义。

(2)契诃夫使用艺术夸张手法,通过具有象征意义的“套子”,突出刻画了别里科夫这个在沙皇专制制度下胆小怕事的庸人形象,揭示了精神上的奴性是多么害人,多么可怕,对人心灵的毒害是多么巨大,一个丧失了人格尊严的人是多么猥琐。他鼓励人们在任何情况下都不能放弃自己的尊严,要消灭精神奴役,追求平等、自由、勇敢和心灵的纯洁。而这也就是契诃夫创作的真正意义和作品的永恒价值。

社会意义:

任务四:分析华连卡姐弟这两个人物形象

华连卡姐弟是有新思想、向往自由、敢说敢为的年轻人,代表了一种新生的进步的力量。

柯瓦连卡:向往自由、光明正大、敢作敢为、仇视憎恨反动保守势力,向往自由光明的新势力的代表人物。他的一“推”导致了别里科夫的一“滚”。

华连卡:在婚姻问题上先前有些糊涂,为人率真、爽朗、明净、纯洁,活泼可爱、向往自由。她的一“笑”导致了别里科夫的一“死”。

任务五:结合尾声的内容分析小说的主旨

小说发表于1898年。

19世纪末期,俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,这种专制统治剥夺控制了人们的自由,全国密探遍布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场,而且也出现在知识界。

【写作背景】

通过“套中人”别里科夫因循守旧、反对一切发展变化、最后恐惧而死的故事,

深刻地揭露了俄国社会生活的停滞和黑暗,

无情地抨击了沙皇专制统治的凶残和反动,

形象地显示了腐朽制度注定灭亡的前途和命运,

委婉地表达了对自由美好生活的热爱和渴望。

任务六:小说运用哪些手法来达到含蓄幽默的讽刺效果?

①夸张的语言和漫画式的勾勒。如大热天穿雨鞋带雨伞,穿暖和的棉大衣,从楼上摔下来却安然无恙。反映人物的迂腐可笑。

②揭示人物荒谬的生活逻辑。如别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来。反映他的腐朽落后,害怕变革的思想。

③含蓄的对比。如别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。

三、深度解读

任务一:“别里科夫”已成了“套中人”专有名词,结合全文,概括“套子”的多重含义,分析“套子”在小说中的作用。

(1)“套子”的多重含义:

①“套子”指别里科夫的特殊性格。当“别里科夫”成为“套中人”的专有称谓,“套子”就特指别里科夫的性格——过分孤僻、胆怯、焦虑。

②“套子”指一切陈规陋习,一种普遍的、病态的群体心理状态。人的自由本性受到压抑,人与人之间相互束缚,人也束缚自身,缺乏共识,缺乏目标,缺乏改变的意愿和勇气。

③“套子”还指一种无视时代发展变化的故步自封、因循守旧的个人或社会状态。

①“套子”对人物形象的作用:“套子”突出了人物形象的个性特点。作者通过对人物“套子”式的生活习惯、思想特征的描写,塑造了一个典型的人物形象——封闭、守旧、胆小多疑、极力维护现行社会秩序的别里科夫。

(2)“套子”的作用:

②“套子”对故事情节的作用:“套子”串联起小说主人公的悲剧人生。套子是文章的线索,是“套子”下的思想、语言和行为毁了别里科夫的爱情,是“套子”的约束限制了他的发展,禁锢了他的思想,造成了他的毁灭。

③“套子”对小说环境的作用:“套子”点出了人们所处的社会环境。小说从一所学校、一个小城市,影射了一个处处皆有“套子”的社会。社会上像别里科夫这样的人有很多,“虽然我们埋葬了别里科夫,可是这种装在套子里的人,却还有许多,将来也还不知道有多少呢”!

④“套子”对小说主题的作用:“套子”具有象征意义,揭示了沙皇专制制度的保守反动。“套子”并非契诃夫时代的“专利”。除了极端维护自己利益,仇视社会进步,逆历史潮流而动的反动统治者外,更多的“套中人”是墨守成规、因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应、不理解,他们在思想和行动上抗拒社会发展和变革,他们封闭自己也压制他人。“装在套子里的人”已经成为一种隐喻和象征。

任务二:我们周围,是否也有这样那样的“套子”?如果有,你是怎样看待这些“套子”的?

无论什么时代什么社会,都有不同形式的“套子”和“套中人”出现。因为时代发展、社会进步,总会有变革,那么就会有反对变革的人出现。这些人中除了仇视社会进步,逆历史潮流而动的反动统治者,更多的是墨守成规、因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应、不理解,甚至满怀恐惧,他们主要在思想和行动上抗拒社会变革。我们从改革开放的历程中,就可以发现许多这样的人和事。而改革开放的最大阻力,就是既有的各种“套子”。

装在套子里的人

——契诃夫

一、作者介绍

契诃夫(1860—1904),19

世纪末俄国批判现实主义作家,以短篇小说和戏剧著称。他和法国的莫泊桑、美国的欧?

亨利并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

契诃夫的作品取材极为广泛,对地主、官吏、资产阶级、小市民、知识分子、工人和农民都进行了非常真实而深刻的描写,塑造了众多被侮辱、被损害的“小人物”形象,深刻地揭露了俄国社会的各种病态现象。

他的小说短小精悍,结构紧凑,情节生动,笔调幽默,语言明快,寓意深刻,善于从平凡的日常生活事件里反映出重大的社会问题。他的早期作品多是短篇小说,如《变色龙》《

小公务员之死》《万卡》等。后期同时致力于小说和戏剧的创作,剧本有《海鸥》《万尼亚舅舅》《樱桃园》等。《装在套子里的人》是契诃夫最著名的小说之一。

(法)莫泊桑

以小见大,情理之中

(俄)契诃夫

(美)欧·亨利

意料之外,情理之中

世界短篇小说三巨匠

二、文本分析

任务一:梳理故事情节。

段

落

主

要

情

节

序

幕

尾

声

介绍别里科夫的外表、生活习惯和思想性格。

别里科夫的死及其影响

(故事主体)

(38-40)

婚事失败(37)

(1-5)

(6-37)

漫画事件(6——10)

开端

发展

骑车事件(11-17)

高潮

与华连卡弟弟的斗争(18-36)

结局

任务二:查找别里科夫有哪些“套子”,找出相关语句,并分析。

穿着:

用具:

出行:

住处:

晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣,眼戴黑眼镜,耳用棉花堵,脸藏在竖起的衣领里……

生活

习惯

(有形的套子)

他一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷。

卧室挺小,活像一只箱子,床上挂着帐子。…躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事……

他把伞、表、刀等都装在套子里。

(古怪)

(封闭)

(保守)

(多疑)

人物

性格

行为

准则

套子

论调

职业

套子

只有政府的告示和报纸上的文章,他才觉得一清二楚;

思想

观念

(无形的套子)

千万别闹出什么乱子。

只求不出什么乱子才好。

老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西;

用所教的古代语言,来躲避现实生活。

凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事,他都闷闷不乐。

(维护旧制)

(顽固守旧)

(害怕变革)

思想

本质

任务三:第二部分中,作者描写了哪些情节,别里科夫是怎样表现的?作者是怎样刻画的,体现了别里科夫怎么样的性格特征?

神态

语言

心理/动作

脸色发青,比乌云还要阴沉,嘴唇发抖……

天下竟有这么歹毒的坏人!

别里科夫脸色由发青变成发白……

难道中学教师和小姐骑自行车还成体统吗?

脸色苍白,站起来……脸上带着恐怖的神情,……

哎呀,不定会闹出什么乱子……

我得把我们的谈话内容报告校长……

迂腐可笑胆小怕事

惧怕新事物,保守落后

虚伪保守因循守旧

性格特点

他似乎心里乱得很……他老是心神不定地搓手,打哆嗦

难堪极了

①

封闭。他“即使在最晴朗的日子,也穿上雨鞋,带着雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”;他把随身带的东西都放在一个又一个的“套子”里;他把自己的脸也“藏在竖起的衣领里”;他“戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼”;他坐马车“总要叫马车夫支起车篷”。总之,他“总想把自己包在壳子里,仿佛要为自己制造一个套子,好隔绝人世,不受外界影响”。不仅如此,他把与人交往也视为厌事。

小结:别里科夫这一典型形象的特点及其社会意义

②守旧。他“老是歌颂过去,歌颂那些从没存在过的东西”。他认为过去好,其实这意味着他对未来的恐惧、抗拒。

③胆小多疑。他“一上床,就拉过被子来蒙上脑袋”“躺在被子底下,战战兢兢,深怕会出什么事,深怕小贼溜进来”,经常说“千万别闹出什么乱子”。

④极力维护现行的社会秩序。他在思想上自觉地向反动政府看齐。“只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚”。即使是官方批准或默许的东西,他也觉得“包藏着使人怀疑的成分”,总担忧“闹出什么乱子”。至于“违背法令、脱离常规、不合规矩的事”,当然引起他“心慌”,即使和他“毫不相干”,他也要“闷闷不乐”。而一旦他发现可能有损自身之事,为了“避免我们的谈话被人家误解以致闹出什么乱子起见”,他会慎重地选择向上报告。

(1)别里科夫个人的一幕幕丑剧、喜剧、悲剧,都是黑暗的社会政治现实造成的,因此,别里科夫的形象具有强烈的社会批判意义。

(2)契诃夫使用艺术夸张手法,通过具有象征意义的“套子”,突出刻画了别里科夫这个在沙皇专制制度下胆小怕事的庸人形象,揭示了精神上的奴性是多么害人,多么可怕,对人心灵的毒害是多么巨大,一个丧失了人格尊严的人是多么猥琐。他鼓励人们在任何情况下都不能放弃自己的尊严,要消灭精神奴役,追求平等、自由、勇敢和心灵的纯洁。而这也就是契诃夫创作的真正意义和作品的永恒价值。

社会意义:

任务四:分析华连卡姐弟这两个人物形象

华连卡姐弟是有新思想、向往自由、敢说敢为的年轻人,代表了一种新生的进步的力量。

柯瓦连卡:向往自由、光明正大、敢作敢为、仇视憎恨反动保守势力,向往自由光明的新势力的代表人物。他的一“推”导致了别里科夫的一“滚”。

华连卡:在婚姻问题上先前有些糊涂,为人率真、爽朗、明净、纯洁,活泼可爱、向往自由。她的一“笑”导致了别里科夫的一“死”。

任务五:结合尾声的内容分析小说的主旨

小说发表于1898年。

19世纪末期,俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,这种专制统治剥夺控制了人们的自由,全国密探遍布,告密者横行,一切反动势力纠合起来,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场,而且也出现在知识界。

【写作背景】

通过“套中人”别里科夫因循守旧、反对一切发展变化、最后恐惧而死的故事,

深刻地揭露了俄国社会生活的停滞和黑暗,

无情地抨击了沙皇专制统治的凶残和反动,

形象地显示了腐朽制度注定灭亡的前途和命运,

委婉地表达了对自由美好生活的热爱和渴望。

任务六:小说运用哪些手法来达到含蓄幽默的讽刺效果?

①夸张的语言和漫画式的勾勒。如大热天穿雨鞋带雨伞,穿暖和的棉大衣,从楼上摔下来却安然无恙。反映人物的迂腐可笑。

②揭示人物荒谬的生活逻辑。如别里科夫将教师骑自行车与学生用脑袋走路联系起来。反映他的腐朽落后,害怕变革的思想。

③含蓄的对比。如别里科夫辖制着全城,人们都战战兢兢,反过来他自己又是战战兢兢不能入睡。暴露和批判了别里科夫腐朽丑恶的灵魂。

三、深度解读

任务一:“别里科夫”已成了“套中人”专有名词,结合全文,概括“套子”的多重含义,分析“套子”在小说中的作用。

(1)“套子”的多重含义:

①“套子”指别里科夫的特殊性格。当“别里科夫”成为“套中人”的专有称谓,“套子”就特指别里科夫的性格——过分孤僻、胆怯、焦虑。

②“套子”指一切陈规陋习,一种普遍的、病态的群体心理状态。人的自由本性受到压抑,人与人之间相互束缚,人也束缚自身,缺乏共识,缺乏目标,缺乏改变的意愿和勇气。

③“套子”还指一种无视时代发展变化的故步自封、因循守旧的个人或社会状态。

①“套子”对人物形象的作用:“套子”突出了人物形象的个性特点。作者通过对人物“套子”式的生活习惯、思想特征的描写,塑造了一个典型的人物形象——封闭、守旧、胆小多疑、极力维护现行社会秩序的别里科夫。

(2)“套子”的作用:

②“套子”对故事情节的作用:“套子”串联起小说主人公的悲剧人生。套子是文章的线索,是“套子”下的思想、语言和行为毁了别里科夫的爱情,是“套子”的约束限制了他的发展,禁锢了他的思想,造成了他的毁灭。

③“套子”对小说环境的作用:“套子”点出了人们所处的社会环境。小说从一所学校、一个小城市,影射了一个处处皆有“套子”的社会。社会上像别里科夫这样的人有很多,“虽然我们埋葬了别里科夫,可是这种装在套子里的人,却还有许多,将来也还不知道有多少呢”!

④“套子”对小说主题的作用:“套子”具有象征意义,揭示了沙皇专制制度的保守反动。“套子”并非契诃夫时代的“专利”。除了极端维护自己利益,仇视社会进步,逆历史潮流而动的反动统治者外,更多的“套中人”是墨守成规、因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应、不理解,他们在思想和行动上抗拒社会发展和变革,他们封闭自己也压制他人。“装在套子里的人”已经成为一种隐喻和象征。

任务二:我们周围,是否也有这样那样的“套子”?如果有,你是怎样看待这些“套子”的?

无论什么时代什么社会,都有不同形式的“套子”和“套中人”出现。因为时代发展、社会进步,总会有变革,那么就会有反对变革的人出现。这些人中除了仇视社会进步,逆历史潮流而动的反动统治者,更多的是墨守成规、因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应、不理解,甚至满怀恐惧,他们主要在思想和行动上抗拒社会变革。我们从改革开放的历程中,就可以发现许多这样的人和事。而改革开放的最大阻力,就是既有的各种“套子”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])