两角差的余弦公式(教案加习题含答案)

文档属性

| 名称 | 两角差的余弦公式(教案加习题含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 192.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2012-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

两角差的余弦公式

一、课标要求:

本章学习的主要内容是两角和与差的正弦、余弦、和正切公式,以及运用这些公式进行简单的恒等变换.

三角恒等变换位于三角函数与数学变换的结合点上.通过本章学习,要使学生在学习三角恒等变换的基本思想和方法的过程中,发展推理能力和运算能力,使学生体会三角恒等变换的工具性作用,学会它们在数学中的一些应用.

1. 了解用向量的数量积推导出两角差的余弦公式的过程,进一步体会向量方法的作用;

2. 理解以两角差的余弦公式导出两角和与差的正弦、余弦、正切公式,二倍角的正弦、余弦、正切公式,了解它们的内在联系;

3. 运用上述公式进行简单的恒等变换,以引导学生推导半角公式,积化和差、和差化积公式(不要求记忆)作为基本训练,使学生进一步提高运用转化的观点去处理问题的自觉性,体会一般与特殊的思想,换元的思想,方程的思想等数学思想在三角恒等变换中的应用.

二、编写意图与特色

本章的内容分为两节:“两角和与差的正弦、余弦和正切公式”,“简单的三角恒等变换”,在学习本章之前我们学习了向量的相关知识,因此作者的意图是选择两角差的余弦公式作为基础,运用向量的知识来予以证明,降低了难度,使学生容易接受;

本章是以两角差的余弦公式作为基础来推导其它的公式;

本章在内容的安排上有明暗两条线,明线是建立公式,学会变换,暗线是发展推理和运算的能力,因此在本章全部内容的安排上,特别注意恰时恰点的提出问题,引导学生用对比、联系、化归的观点去分析、处理问题,强化运用数学思想方法指导设计变换思路的意识;

本章在内容的安排上贯彻“删减繁琐的计算、人为技巧化的难题和过分强调细枝末叶的内容”的理念,严格控制了三角恒等变换及其应用的繁、难程度,尤其注意不以半角公式、积化和差、和差化积公式作为变换的依据,而只把这些公式的推导作为变换的基本练习.

三、教学内容及课时安排建议

本章教学时间约8课时,具体分配如下:

3.1两角和与差的正弦、余弦、和正切公式 约3课时

3.2简单的恒等变换 约3课时

复习 约2课时

§3.1 两角和与差的正弦、余弦和正切公式

一、课标要求:

本节的中心内容是建立相关的十一个公式,通过探索证明和初步应用,体会和认识公式的特征及作用.

二、编写意图与特色

本节内容可分为四个部分,即引入,两角差的余弦公式的探索、证明及初步应用,和差公式的探索、证明和初步应用,倍角公式的探索、证明及初步应用.

三、教学重点与难点

重点:引导学生通过独立探索和讨论交流,导出两角和差的三角函数的十一个公式,并了解它们的内在联系,为运用这些公式进行简单的恒等变换打好基础;

难点:两角差的余弦公式的探索与证明.

3.1.1 两角差的余弦公式

一、教学目标

掌握用向量方法建立两角差的余弦公式.通过简单运用,使学生初步理解公式的结构及其功能,为建立其它和(差)公式打好基础.

二、教学重、难点

1. 教学重点:通过探索得到两角差的余弦公式;

2. 教学难点:探索过程的组织和适当引导,这里不仅有学习积极性的问题,还有探索过程必用的基础知识是否已经具备的问题,运用已学知识和方法的能力问题,等等.

三、学法与教学用具

1. 学法:启发式教学

2. 教学用具:多媒体

四、教学设想:

(一)导入:我们在初中时就知道 ,,由此我们能否得到大家可以猜想,是不是等于呢?

根据我们在第一章所学的知识可知我们的猜想是错误的!下面我们就一起探讨两角差的余弦公式

(二)探讨过程:

在第一章三角函数的学习当中我们知道,在设角的终边与单位圆的交点为,等于角与单位圆交点的横坐标,也可以用角的余弦线来表示,大家思考:怎样构造角和角?(注意:要与它们的正弦线、余弦线联系起来.)

展示多媒体动画课件,通过正、余弦线及它们之间的几何关系探索与、、、之间的关系,由此得到,认识两角差余弦公式的结构.

思考:我们在第二章学习用向量的知识解决相关的几何问题,两角差余弦公式我们能否用向量的知识来证明?

提示:1、结合图形,明确应该选择哪几个向量,它们是怎样表示的?

2、怎样利用向量的数量积的概念的计算公式得到探索结果?

展示多媒体课件

比较用几何知识和向量知识解决问题的不同之处,体会向量方法的作用与便利之处.

思考:,,再利用两角差的余弦公式得出

(三)例题讲解

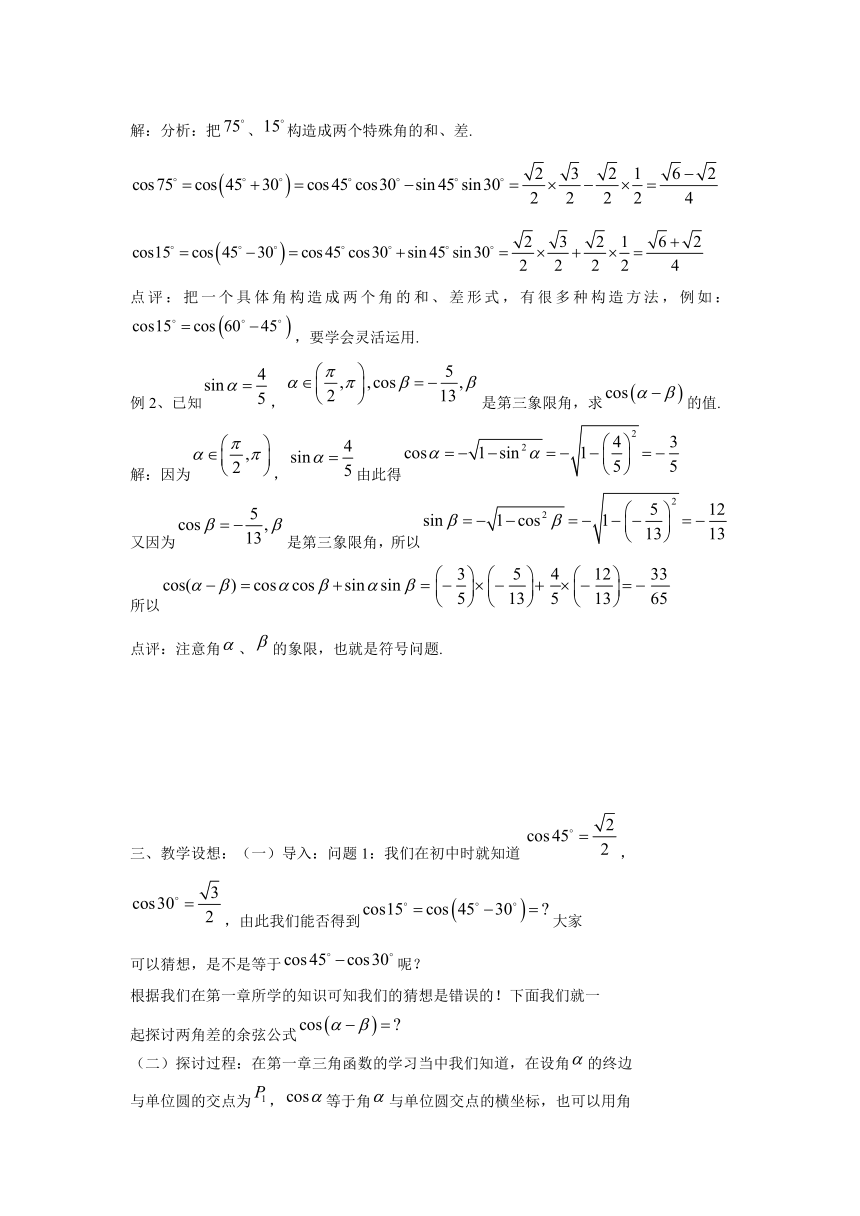

例1、利用和、差角余弦公式求、的值.

解:分析:把、构造成两个特殊角的和、差.

点评:把一个具体角构造成两个角的和、差形式,有很多种构造方法,例如:,要学会灵活运用.

例2、已知,是第三象限角,求的值.

解:因为,由此得

又因为是第三象限角,所以

所以

点评:注意角、的象限,也就是符号问题.

三、教学设想:(一)导入:问题1:我们在初中时就知道 ,

,由此我们能否得到大家

可以猜想,是不是等于呢?

根据我们在第一章所学的知识可知我们的猜想是错误的!下面我们就一

起探讨两角差的余弦公式

(二)探讨过程:在第一章三角函数的学习当中我们知道,在设角的终边

与单位圆的交点为,等于角与单位圆交点的横坐标,也可以用角

的余弦线来表示。

思考1:怎样构造角和角?(注:要与它们的正弦线、余弦线联系)

思考2:我们在第二章学习用向量的知识解决相关的几何问题,两角差余

弦公式我们能否用向量的知识来证明?

(1)结合图形,明确应该选择哪几个向量,它们是怎样表示的?

(2)怎样利用向量的数量积的概念的计算公式得到探索结果?

两角差的余弦公式:

(三)例题讲解:例1、利用和、差角余弦公式求、的值.

解:

点评:把一个具体角构造成两个角的和、差形式,有很多

种构造方法,例如:,要学会灵活运用.

例2、已知,是第三象限角,

求的值.

解:因为,由此得

又因为是第三象限角,

所以

所以

点评:注意角、的象限,也就是符号问题.

思考:本题中没有,呢?

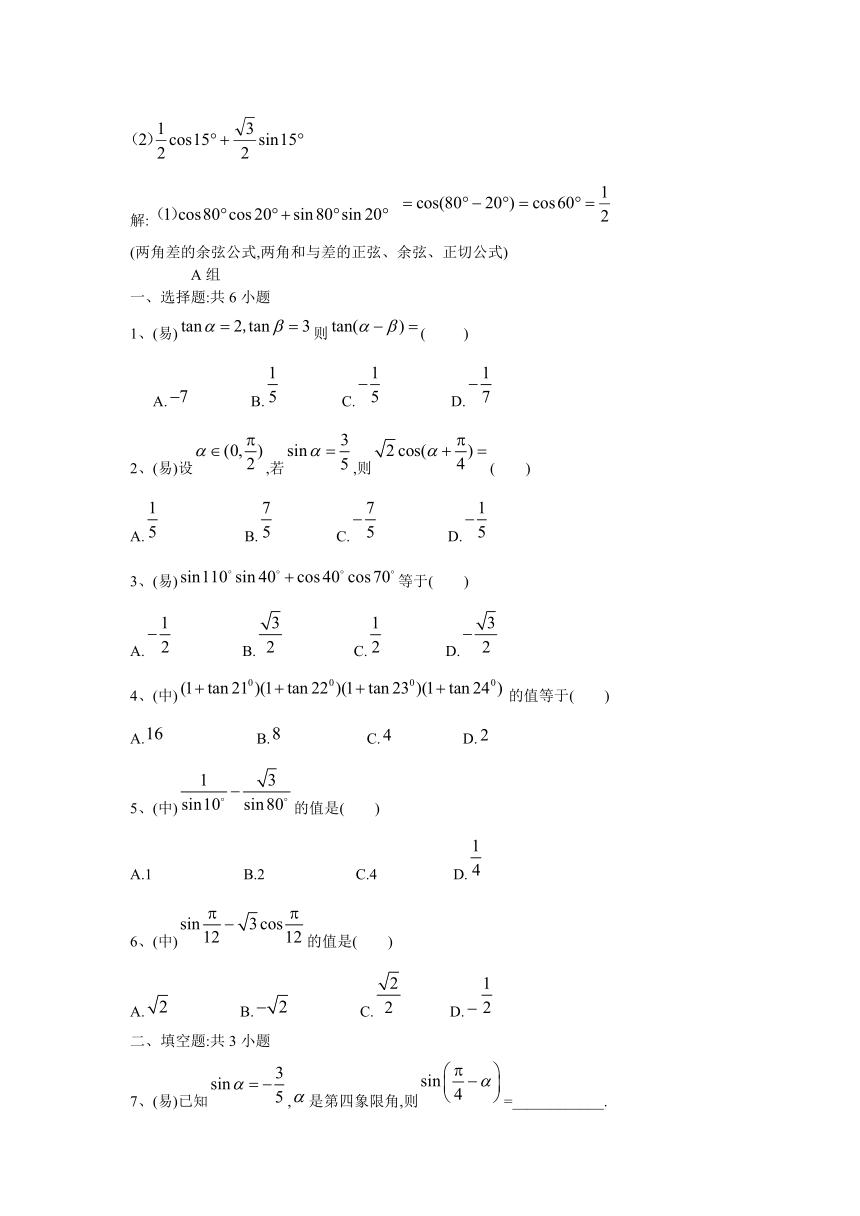

(四)练习:1.不查表计算下列各式的值:

解:

(两角差的余弦公式,两角和与差的正弦、余弦、正切公式)

A组

一、选择题:共6小题

1、(易)则( )

A. B. C. D.

2、(易)设,若,则( )

A. B. C. D.

3、(易)等于( )

A. B. C. D.

4、(中)的值等于( )

A. B. C. D.

5、(中)的值是( )

A.1 B.2 C.4 D.

6、(中)的值是( )

A. B. C. D.

二、填空题:共3小题

7、(易)已知,是第四象限角,则=____________.

8、(中)若,则____________.

9、(中)_____________.

三、解答题:共2小题

10、(中)化简:.

11、(中)已知,0<<,cos(+)=-,sin(+)=,

求sin()的值.

B组

一、选择题:共6小题

1、(易)=( )

A. B. C. D.

2、(中)( )

A. B. C. D.

3、(中)的值是 ( )

A. B. C.1 D.

4、(中)已知则的值为( )

A. B. C. D.

5、(难)如果,则 ( )

A. B. C. D.

6、(难)已知A.B均为钝角,,,则A+B的值为( )

A. B. C. D.

二、填空题:共3小题

7、(中) =_______

8、(中)函数的图象中相邻两对称轴的距离是 .

9、(中)若则的取值范围. .

三、解答题:共2小题

10、(中)化简:[2sin50°+sin10°(1+tan10°)]·.

11、(难)已知是一元二次方程的两个不等实根,求函数的值域.

C组

解答题:共2小题

1、(难)已知非零常数a、b满足=tan,求.

2、(较难)已知

(1)求的值;

(2)若,求的值.

参考答案

A组

1.D =

2.A ∵,,∴,

原式==

3.B 原式

=

4.C ,更一般的结论

,

5.C 原式==

6.B 原式==

7. 由,是第四象限角,得,

于是有;

8. 由,得

∴

9. ∵,

∴,即原式=

10.解:

= =

=

==

11.解:∵<α<, ∴<+α<π.又cos(+α)=-, ∴sin(+α)=.

又∵0<β<, ∴<+β<π.又sin(+β)=, ∴cos(+β)=-,

∴sin(α+β)=-sin[π+(α+β)]=-sin[(+α)+(+β)]

=-[sin(+α)cos(+β)+cos(+α)sin(+β)]

=-[×(-)-×]=.

B组

1.D 原式=

2.B 原式=

3.A =

= =

4.B =

5.C 可得,

∴,得,∴.

6.A

=

又

7.- 把原式分子、分母同除以cos15°,有

==

=tan(15°-45°)=tan(-30°)=-.

8.

,相邻两对称轴的距离是周期的一半

9. 令,

则

10.解:原式=[2sin50°+sin10°(1+tan10°)]·

=[2sin50°+sin10°(1+)]·

=[2sin50°+sin10°()]·

=(2sin50°+2sin10°·)·cos10°

=2(sin50°cos10°+sin10°·cos50°)

=2sin60°=.

11.解:由已知,有,,

.

又由,知,

.

当时在两个区间上都为单调递增,

故所求值域为.

C组

1.分析:这道题看起来复杂,但是只要能从式子中整理出,用、的三角函数表示出来,再利用两角和与差的正、余弦公式计算即可.

解:由于,则.

整理,有=tan=.

2.解:(1)

∴.

(2)由(1)同理得,

∵,由对称性,不防设,

则,,,

又由(1)知,,,若,则矛盾!

∴,有,,

∴.

一、课标要求:

本章学习的主要内容是两角和与差的正弦、余弦、和正切公式,以及运用这些公式进行简单的恒等变换.

三角恒等变换位于三角函数与数学变换的结合点上.通过本章学习,要使学生在学习三角恒等变换的基本思想和方法的过程中,发展推理能力和运算能力,使学生体会三角恒等变换的工具性作用,学会它们在数学中的一些应用.

1. 了解用向量的数量积推导出两角差的余弦公式的过程,进一步体会向量方法的作用;

2. 理解以两角差的余弦公式导出两角和与差的正弦、余弦、正切公式,二倍角的正弦、余弦、正切公式,了解它们的内在联系;

3. 运用上述公式进行简单的恒等变换,以引导学生推导半角公式,积化和差、和差化积公式(不要求记忆)作为基本训练,使学生进一步提高运用转化的观点去处理问题的自觉性,体会一般与特殊的思想,换元的思想,方程的思想等数学思想在三角恒等变换中的应用.

二、编写意图与特色

本章的内容分为两节:“两角和与差的正弦、余弦和正切公式”,“简单的三角恒等变换”,在学习本章之前我们学习了向量的相关知识,因此作者的意图是选择两角差的余弦公式作为基础,运用向量的知识来予以证明,降低了难度,使学生容易接受;

本章是以两角差的余弦公式作为基础来推导其它的公式;

本章在内容的安排上有明暗两条线,明线是建立公式,学会变换,暗线是发展推理和运算的能力,因此在本章全部内容的安排上,特别注意恰时恰点的提出问题,引导学生用对比、联系、化归的观点去分析、处理问题,强化运用数学思想方法指导设计变换思路的意识;

本章在内容的安排上贯彻“删减繁琐的计算、人为技巧化的难题和过分强调细枝末叶的内容”的理念,严格控制了三角恒等变换及其应用的繁、难程度,尤其注意不以半角公式、积化和差、和差化积公式作为变换的依据,而只把这些公式的推导作为变换的基本练习.

三、教学内容及课时安排建议

本章教学时间约8课时,具体分配如下:

3.1两角和与差的正弦、余弦、和正切公式 约3课时

3.2简单的恒等变换 约3课时

复习 约2课时

§3.1 两角和与差的正弦、余弦和正切公式

一、课标要求:

本节的中心内容是建立相关的十一个公式,通过探索证明和初步应用,体会和认识公式的特征及作用.

二、编写意图与特色

本节内容可分为四个部分,即引入,两角差的余弦公式的探索、证明及初步应用,和差公式的探索、证明和初步应用,倍角公式的探索、证明及初步应用.

三、教学重点与难点

重点:引导学生通过独立探索和讨论交流,导出两角和差的三角函数的十一个公式,并了解它们的内在联系,为运用这些公式进行简单的恒等变换打好基础;

难点:两角差的余弦公式的探索与证明.

3.1.1 两角差的余弦公式

一、教学目标

掌握用向量方法建立两角差的余弦公式.通过简单运用,使学生初步理解公式的结构及其功能,为建立其它和(差)公式打好基础.

二、教学重、难点

1. 教学重点:通过探索得到两角差的余弦公式;

2. 教学难点:探索过程的组织和适当引导,这里不仅有学习积极性的问题,还有探索过程必用的基础知识是否已经具备的问题,运用已学知识和方法的能力问题,等等.

三、学法与教学用具

1. 学法:启发式教学

2. 教学用具:多媒体

四、教学设想:

(一)导入:我们在初中时就知道 ,,由此我们能否得到大家可以猜想,是不是等于呢?

根据我们在第一章所学的知识可知我们的猜想是错误的!下面我们就一起探讨两角差的余弦公式

(二)探讨过程:

在第一章三角函数的学习当中我们知道,在设角的终边与单位圆的交点为,等于角与单位圆交点的横坐标,也可以用角的余弦线来表示,大家思考:怎样构造角和角?(注意:要与它们的正弦线、余弦线联系起来.)

展示多媒体动画课件,通过正、余弦线及它们之间的几何关系探索与、、、之间的关系,由此得到,认识两角差余弦公式的结构.

思考:我们在第二章学习用向量的知识解决相关的几何问题,两角差余弦公式我们能否用向量的知识来证明?

提示:1、结合图形,明确应该选择哪几个向量,它们是怎样表示的?

2、怎样利用向量的数量积的概念的计算公式得到探索结果?

展示多媒体课件

比较用几何知识和向量知识解决问题的不同之处,体会向量方法的作用与便利之处.

思考:,,再利用两角差的余弦公式得出

(三)例题讲解

例1、利用和、差角余弦公式求、的值.

解:分析:把、构造成两个特殊角的和、差.

点评:把一个具体角构造成两个角的和、差形式,有很多种构造方法,例如:,要学会灵活运用.

例2、已知,是第三象限角,求的值.

解:因为,由此得

又因为是第三象限角,所以

所以

点评:注意角、的象限,也就是符号问题.

三、教学设想:(一)导入:问题1:我们在初中时就知道 ,

,由此我们能否得到大家

可以猜想,是不是等于呢?

根据我们在第一章所学的知识可知我们的猜想是错误的!下面我们就一

起探讨两角差的余弦公式

(二)探讨过程:在第一章三角函数的学习当中我们知道,在设角的终边

与单位圆的交点为,等于角与单位圆交点的横坐标,也可以用角

的余弦线来表示。

思考1:怎样构造角和角?(注:要与它们的正弦线、余弦线联系)

思考2:我们在第二章学习用向量的知识解决相关的几何问题,两角差余

弦公式我们能否用向量的知识来证明?

(1)结合图形,明确应该选择哪几个向量,它们是怎样表示的?

(2)怎样利用向量的数量积的概念的计算公式得到探索结果?

两角差的余弦公式:

(三)例题讲解:例1、利用和、差角余弦公式求、的值.

解:

点评:把一个具体角构造成两个角的和、差形式,有很多

种构造方法,例如:,要学会灵活运用.

例2、已知,是第三象限角,

求的值.

解:因为,由此得

又因为是第三象限角,

所以

所以

点评:注意角、的象限,也就是符号问题.

思考:本题中没有,呢?

(四)练习:1.不查表计算下列各式的值:

解:

(两角差的余弦公式,两角和与差的正弦、余弦、正切公式)

A组

一、选择题:共6小题

1、(易)则( )

A. B. C. D.

2、(易)设,若,则( )

A. B. C. D.

3、(易)等于( )

A. B. C. D.

4、(中)的值等于( )

A. B. C. D.

5、(中)的值是( )

A.1 B.2 C.4 D.

6、(中)的值是( )

A. B. C. D.

二、填空题:共3小题

7、(易)已知,是第四象限角,则=____________.

8、(中)若,则____________.

9、(中)_____________.

三、解答题:共2小题

10、(中)化简:.

11、(中)已知,0<<,cos(+)=-,sin(+)=,

求sin()的值.

B组

一、选择题:共6小题

1、(易)=( )

A. B. C. D.

2、(中)( )

A. B. C. D.

3、(中)的值是 ( )

A. B. C.1 D.

4、(中)已知则的值为( )

A. B. C. D.

5、(难)如果,则 ( )

A. B. C. D.

6、(难)已知A.B均为钝角,,,则A+B的值为( )

A. B. C. D.

二、填空题:共3小题

7、(中) =_______

8、(中)函数的图象中相邻两对称轴的距离是 .

9、(中)若则的取值范围. .

三、解答题:共2小题

10、(中)化简:[2sin50°+sin10°(1+tan10°)]·.

11、(难)已知是一元二次方程的两个不等实根,求函数的值域.

C组

解答题:共2小题

1、(难)已知非零常数a、b满足=tan,求.

2、(较难)已知

(1)求的值;

(2)若,求的值.

参考答案

A组

1.D =

2.A ∵,,∴,

原式==

3.B 原式

=

4.C ,更一般的结论

,

5.C 原式==

6.B 原式==

7. 由,是第四象限角,得,

于是有;

8. 由,得

∴

9. ∵,

∴,即原式=

10.解:

= =

=

==

11.解:∵<α<, ∴<+α<π.又cos(+α)=-, ∴sin(+α)=.

又∵0<β<, ∴<+β<π.又sin(+β)=, ∴cos(+β)=-,

∴sin(α+β)=-sin[π+(α+β)]=-sin[(+α)+(+β)]

=-[sin(+α)cos(+β)+cos(+α)sin(+β)]

=-[×(-)-×]=.

B组

1.D 原式=

2.B 原式=

3.A =

= =

4.B =

5.C 可得,

∴,得,∴.

6.A

=

又

7.- 把原式分子、分母同除以cos15°,有

==

=tan(15°-45°)=tan(-30°)=-.

8.

,相邻两对称轴的距离是周期的一半

9. 令,

则

10.解:原式=[2sin50°+sin10°(1+tan10°)]·

=[2sin50°+sin10°(1+)]·

=[2sin50°+sin10°()]·

=(2sin50°+2sin10°·)·cos10°

=2(sin50°cos10°+sin10°·cos50°)

=2sin60°=.

11.解:由已知,有,,

.

又由,知,

.

当时在两个区间上都为单调递增,

故所求值域为.

C组

1.分析:这道题看起来复杂,但是只要能从式子中整理出,用、的三角函数表示出来,再利用两角和与差的正、余弦公式计算即可.

解:由于,则.

整理,有=tan=.

2.解:(1)

∴.

(2)由(1)同理得,

∵,由对称性,不防设,

则,,,

又由(1)知,,,若,则矛盾!

∴,有,,

∴.