五年级上册数学教案-3.5 用计算器探索规律 -人教版

文档属性

| 名称 | 五年级上册数学教案-3.5 用计算器探索规律 -人教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 155.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-04 07:35:28 | ||

图片预览

文档简介

课 题 用计算器探索规律 备课人

学情分析 计算器对于学生来说非常熟悉,而且我们也不难发现,有些学生对计算器在心理上是很有依赖的。再有经过例1的学习,学生进一步学会了使用计算器,更加深切的体会到了计算器的优势。为了了解学生的想法,我在上课一开始就进行了这样的前测,让学生利用互动反馈技术进行选择。

教学目标 知识与技能 在利用计算器探究规律的过程中,让学生进一步体会计算器的作用,初步感悟探究规律的一般方法

过程与方法 通过观察、猜想、验证等活动,让学生经历规律的探索过程,培养学生的推理能力。

情感态度与价值观 让学生感受到计算方法的灵活性,激发学习兴趣,同时渗透要用全面的辩证的眼光看待事物的思想。

教学重难点 教学重点:经历规律的探索过程,感悟探索规律的一般方法。

教学难点:经历规律的探索过程,感悟探索规律的一般方法

教学准备 多媒体

教学节数 一课时

一、情景导入 1、我们都见过和用过计算器,你们觉得计算器怎么样啊?

我对计算器的看法是:

很喜欢,有它就一定能又快又准;

不喜欢,还是自己计算保险;

还行吧,它有优点也有不足。

【预设】大部分学生选1)。

看来大家对计算器的评价很高啊,看看通过今天的学习,你对计算器有没有什么新的认识!

二、探究新知

(一)初次计算,发现规律

1、计算器的优势是解决较大数据的运算。下面我们就来解决一个大数的计算问题,谁来读一下学习要求:

学习要求:

独立算出结果,观察算式;

把你的发现与同桌交流。

9999×1=

9999×2=

9999×3=

9999×4=

学生按要求完成探究。

谁来说说计算的结果?

9999×1= 9999

9999×2=19998

9999×3=29997

9999×4=39996

哪个小组愿意上来说说你们的发现?

【预设1】:首位数字递增,末位数字递减。

评价:他真善于观察,发现了它们数字上的特点;

还有谁也发现了这点?还有与他们不同的发现么?

【预设2】:9乘第二个因数的积,拆开就是结果的首位数字。结果中间9的个数比因数9的个数少1。

评价:你们发现了因数和积之间的关系,找到了巧妙的计算方法。还有与他们不同的发现么?

在刚才的探究过程中,大家都是用计算器算的么?

【预设】:9999×2可以看成10000×2再减去2个1,也就是19998.

评价:看来利用原来所学的简便算法也能算出得数。能用旧知识来解决新问题,你们组真会学习。

2、现在我们已经知道3种写出结果的方法了,一种是根据首位末位数字特点写,一种是根据9乘第二个因数的结果中间添上3个9来写,还可以用简便的方法算。那你觉得这3种方法怎么样啊?

【预设】:第一种需要知道相邻的算式及结果;第二种相对比较简单;第三种需要算两步,相对比较慢。

(二)二次计算,反思评价

下面用你喜欢的方法写出9999×5的结果。

汇报:

1、汇报方法:谁来说说怎么想的?

【预设1】:大部分学生运用“9乘第二个因数的结果中间添上3个9”的规律来写。

【预设2】:部分学生利用“首位末位数字特点”的规律来写。

【预设3】:很少部分学生用简便算法。

2、汇报错例:还有几位出错的同学,你们能说说自己的想法么?

【预设】:我多按或少按1个9,应该是3个9。

追问:为什么是3个9呢?

学生运用规律进行解释,巩固学生对规律的理解。

3、引导出错同学反思:那其他出错的同学,能不能提醒一下大家,以后再做这样的题时要注意什么呢?

【预设】:要注意首末位的数字和9的个数。

评价:非常感谢这些同学。虽然他们出错了,但是他们能勇于面对错误,进行改正,同时还能根据自己的问题给其他同学提出好的建议,谢谢!

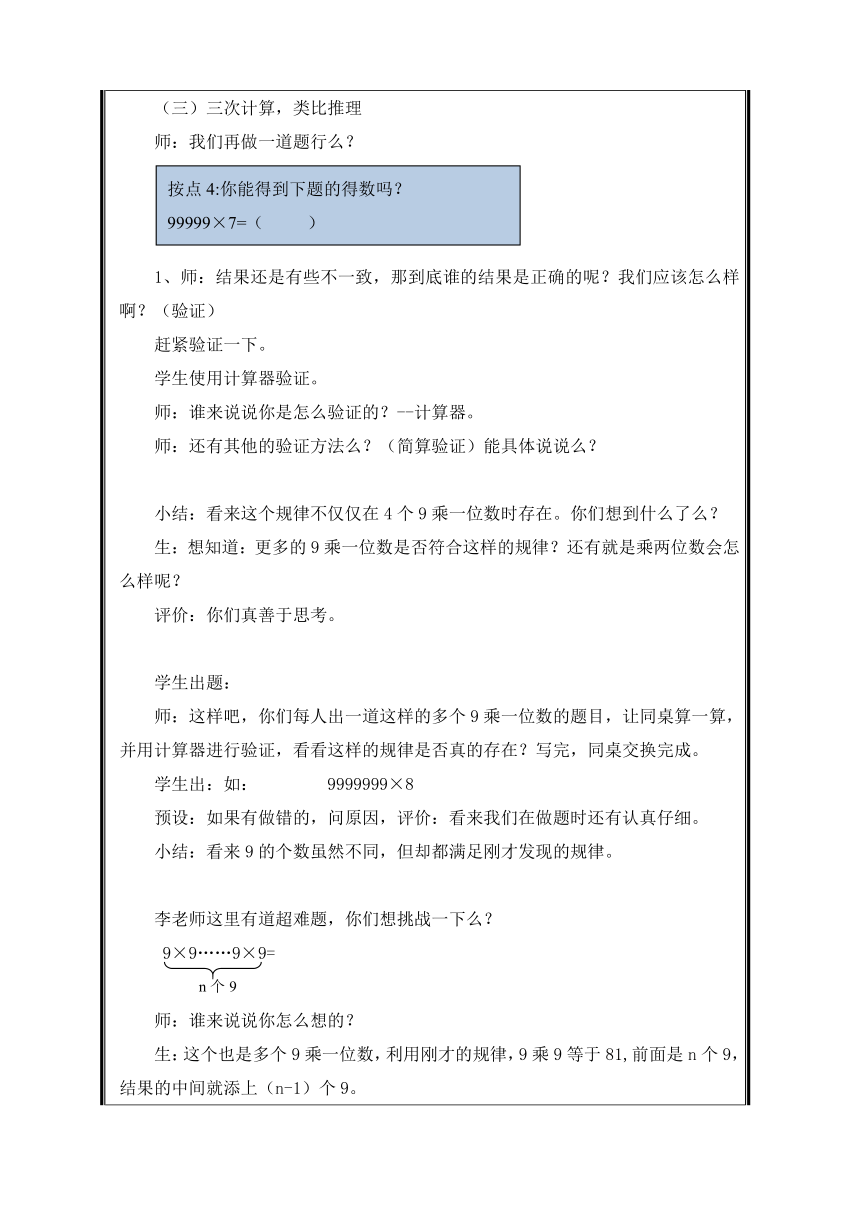

(三)三次计算,类比推理

师:我们再做一道题行么?

1、师:结果还是有些不一致,那到底谁的结果是正确的呢?我们应该怎么样啊?(验证)

赶紧验证一下。

学生使用计算器验证。

师:谁来说说你是怎么验证的?--计算器。

师:还有其他的验证方法么?(简算验证)能具体说说么?

小结:看来这个规律不仅仅在4个9乘一位数时存在。你们想到什么了么?

生:想知道:更多的9乘一位数是否符合这样的规律?还有就是乘两位数会怎么样呢?

评价:你们真善于思考。

学生出题:

师:这样吧,你们每人出一道这样的多个9乘一位数的题目,让同桌算一算,并用计算器进行验证,看看这样的规律是否真的存在?写完,同桌交换完成。

学生出:如: 9999999×8

预设:如果有做错的,问原因,评价:看来我们在做题时还有认真仔细。

小结:看来9的个数虽然不同,但却都满足刚才发现的规律。

李老师这里有道超难题,你们想挑战一下么?

9×9……9×9=

师:谁来说说你怎么想的?

生:这个也是多个9乘一位数,利用刚才的规律,9乘9等于81,前面是n个9,结果的中间就添上(n-1)个9。

追问:同意他的想法吗?

师:你们赶紧用计算器算算结果对吗?

生:老师,这个不能用计算器算,因为不知道到底有多少个9。

师:那你们对用计算器计算和用规律推算有什么评价吗?

预设:计算器对于较大数是很简单,但要是算式有规律的话用规律算会更快。计算器也不是万能的。

师:我们研究了多个9乘一位数的规律,那乘两位数有没有规律呢?请同学们课后自己去研究好吗?

回忆一下刚才的研究过程,我们是一开始就能解决这么复杂的题目么?我们是怎么研究的?

生:我们先利用计算器研究较小的数据,发现了其中的规律,然后利用规律解决了计算器都不能解决的问题。

说的真好,也就是从简单的数据开始研究,用计算器算出结果,发现其中的规律,利用规律来解决复杂的问题。这种方法我们经常会用到。

板书:简单 复杂

三、应用方法,深入探究

师:这里还有个数更大的题目,你们愿意接受这个挑战么?

出示:22222222×55555555= ?

师:请你选择自己喜欢的方法算出它的结果。

学生尝试计算器,算出结果:123456787654

师:有不同意见么?

学生用口算的方法发现错误。

师:怎么会出现错误呢?

介绍计算器:一般常用的计算器只能显示12位,超出12位就会显示错误,计算器显示“error”。

师:通过这件事,你对对计算器有什么评价么?

学生说计算器的局限性。

师:看来计算器也不是万能的,那现在怎么办呢?

学生:刚才我们先从简单的数据开始研究,发现了规律,从而解决的更大数据的问题。那这个问题,我们可以先算2×5=,再算22×55=。

再让学生说说。

师:看来你们有了自己的想法,那这种方法行不行呢?我们以小组为单位试一试,请把你们的研究过程写在信封中的小卷子上。

学生小组合作,教师巡视。

学生汇报。

师:哪个小组来说说你们是怎么研究的?

学生汇报研究的过程。

学生从简单的开始研究,发现规律,利用规律解决问题。

评价:同学们,你们真的很善于研究,这么难的题目,我们都能解决。

四、反思评价,总结收获

赶紧回忆一下,我们是怎么研究出来的啊?

学生回顾研究的方法。

评价:你说的真清楚,其实这种把复杂问题转化成简单问题来研究,利用研究结果再来解决复杂的问题的方法,很多地方都会用到。

五、总结

好,今天课上的研究就到此为止,大家表现的都非常棒,计算器能做的题,我们能做;计算器不能解决的题,我们也能解决。

六、课上后测,了解变化

相信通过今天的学习,你对计算器的看法是不是也发生变化了呢?还是这个题,做出你现在的选择。

现在我对计算器的看法是:

很喜欢,有它就一定能又快又准;

不喜欢,还是自己计算保险;

还行吧,它有优点也有不足。

学生选择。

统计:都谁的选择没有变啊?你来说说你的想法。

谁选择的是2选项,你来说说自己的想法。

统计:都谁的选择发生了变化。你来说说你的想法!2-3人

小结:不仅对计算器,我们在对待任何事物的时候,都应该尽可能的做到全面考虑。

巩 固 深 化

一、 自学检测 课本35页的‘做一做’。

用计算器计算前4道,试着写出后两道的积。

3 × 7 =( )

3.3 × 6.7 =( )

3.33 × 66.7 =( )

3.333 × 666.7 =( )

3.3333 × 6666.7 =( )

3.33333 × 66666.7 =( )

二、巩固练习

1.用计算器计算下面各题,并找出规律

1÷9= 2÷9=

3÷9= 4÷9=

2.根据规律填出下面算式的商

5÷9= 6÷9= 7÷9= 8÷9=

三、课堂检测

书练习7、8题

四、拓展练习

小明在做练习题是,不小心把一个数除以3.2计算成乘3.2,结果是204.8,这道题的正确答案是多少?

五、课堂总结

在小组内说说自己在这节课的收获。

板 书 设 计

用计算器探索规律 9999×1= 9999 2×5=10

9999×2= 19998 22×55=1210

9999×1= 29997 222×555=123210

9999×1= 39996 2222×5555=12343210

简单 复杂

教 学 反 思

本节课的特色是将互动反馈技术引入课堂,帮助老师及时地了解学情,并根据数据及时进行教学调控。主要有以下几点: 1、全体参与兴趣高,个别差异有指导。——乐学

(从每一次统计数据中我们都能看到有个别学生出错,因此即时的通过生生间的相互讲解和评价,让这部分学生及时的纠正错误,才能使全体学生都能获得成功体验,快乐地投身于课堂学习之中。)

2、呈现数据调预设,教学节奏考反馈。——实效

每一道题的统计数据如果正确率没有达到80%以上,我们在教学中将放慢速度,再出示一道类似的题当作巩固练习,力争使每个学生在知识上都能有所收获。

3、前测后测变化大,目标达成促发展。——变化

(这节课在课上就进行了前测和后测,从数据中可以看到学生对计算器的认识有很大的发展变化。)

学情分析 计算器对于学生来说非常熟悉,而且我们也不难发现,有些学生对计算器在心理上是很有依赖的。再有经过例1的学习,学生进一步学会了使用计算器,更加深切的体会到了计算器的优势。为了了解学生的想法,我在上课一开始就进行了这样的前测,让学生利用互动反馈技术进行选择。

教学目标 知识与技能 在利用计算器探究规律的过程中,让学生进一步体会计算器的作用,初步感悟探究规律的一般方法

过程与方法 通过观察、猜想、验证等活动,让学生经历规律的探索过程,培养学生的推理能力。

情感态度与价值观 让学生感受到计算方法的灵活性,激发学习兴趣,同时渗透要用全面的辩证的眼光看待事物的思想。

教学重难点 教学重点:经历规律的探索过程,感悟探索规律的一般方法。

教学难点:经历规律的探索过程,感悟探索规律的一般方法

教学准备 多媒体

教学节数 一课时

一、情景导入 1、我们都见过和用过计算器,你们觉得计算器怎么样啊?

我对计算器的看法是:

很喜欢,有它就一定能又快又准;

不喜欢,还是自己计算保险;

还行吧,它有优点也有不足。

【预设】大部分学生选1)。

看来大家对计算器的评价很高啊,看看通过今天的学习,你对计算器有没有什么新的认识!

二、探究新知

(一)初次计算,发现规律

1、计算器的优势是解决较大数据的运算。下面我们就来解决一个大数的计算问题,谁来读一下学习要求:

学习要求:

独立算出结果,观察算式;

把你的发现与同桌交流。

9999×1=

9999×2=

9999×3=

9999×4=

学生按要求完成探究。

谁来说说计算的结果?

9999×1= 9999

9999×2=19998

9999×3=29997

9999×4=39996

哪个小组愿意上来说说你们的发现?

【预设1】:首位数字递增,末位数字递减。

评价:他真善于观察,发现了它们数字上的特点;

还有谁也发现了这点?还有与他们不同的发现么?

【预设2】:9乘第二个因数的积,拆开就是结果的首位数字。结果中间9的个数比因数9的个数少1。

评价:你们发现了因数和积之间的关系,找到了巧妙的计算方法。还有与他们不同的发现么?

在刚才的探究过程中,大家都是用计算器算的么?

【预设】:9999×2可以看成10000×2再减去2个1,也就是19998.

评价:看来利用原来所学的简便算法也能算出得数。能用旧知识来解决新问题,你们组真会学习。

2、现在我们已经知道3种写出结果的方法了,一种是根据首位末位数字特点写,一种是根据9乘第二个因数的结果中间添上3个9来写,还可以用简便的方法算。那你觉得这3种方法怎么样啊?

【预设】:第一种需要知道相邻的算式及结果;第二种相对比较简单;第三种需要算两步,相对比较慢。

(二)二次计算,反思评价

下面用你喜欢的方法写出9999×5的结果。

汇报:

1、汇报方法:谁来说说怎么想的?

【预设1】:大部分学生运用“9乘第二个因数的结果中间添上3个9”的规律来写。

【预设2】:部分学生利用“首位末位数字特点”的规律来写。

【预设3】:很少部分学生用简便算法。

2、汇报错例:还有几位出错的同学,你们能说说自己的想法么?

【预设】:我多按或少按1个9,应该是3个9。

追问:为什么是3个9呢?

学生运用规律进行解释,巩固学生对规律的理解。

3、引导出错同学反思:那其他出错的同学,能不能提醒一下大家,以后再做这样的题时要注意什么呢?

【预设】:要注意首末位的数字和9的个数。

评价:非常感谢这些同学。虽然他们出错了,但是他们能勇于面对错误,进行改正,同时还能根据自己的问题给其他同学提出好的建议,谢谢!

(三)三次计算,类比推理

师:我们再做一道题行么?

1、师:结果还是有些不一致,那到底谁的结果是正确的呢?我们应该怎么样啊?(验证)

赶紧验证一下。

学生使用计算器验证。

师:谁来说说你是怎么验证的?--计算器。

师:还有其他的验证方法么?(简算验证)能具体说说么?

小结:看来这个规律不仅仅在4个9乘一位数时存在。你们想到什么了么?

生:想知道:更多的9乘一位数是否符合这样的规律?还有就是乘两位数会怎么样呢?

评价:你们真善于思考。

学生出题:

师:这样吧,你们每人出一道这样的多个9乘一位数的题目,让同桌算一算,并用计算器进行验证,看看这样的规律是否真的存在?写完,同桌交换完成。

学生出:如: 9999999×8

预设:如果有做错的,问原因,评价:看来我们在做题时还有认真仔细。

小结:看来9的个数虽然不同,但却都满足刚才发现的规律。

李老师这里有道超难题,你们想挑战一下么?

9×9……9×9=

师:谁来说说你怎么想的?

生:这个也是多个9乘一位数,利用刚才的规律,9乘9等于81,前面是n个9,结果的中间就添上(n-1)个9。

追问:同意他的想法吗?

师:你们赶紧用计算器算算结果对吗?

生:老师,这个不能用计算器算,因为不知道到底有多少个9。

师:那你们对用计算器计算和用规律推算有什么评价吗?

预设:计算器对于较大数是很简单,但要是算式有规律的话用规律算会更快。计算器也不是万能的。

师:我们研究了多个9乘一位数的规律,那乘两位数有没有规律呢?请同学们课后自己去研究好吗?

回忆一下刚才的研究过程,我们是一开始就能解决这么复杂的题目么?我们是怎么研究的?

生:我们先利用计算器研究较小的数据,发现了其中的规律,然后利用规律解决了计算器都不能解决的问题。

说的真好,也就是从简单的数据开始研究,用计算器算出结果,发现其中的规律,利用规律来解决复杂的问题。这种方法我们经常会用到。

板书:简单 复杂

三、应用方法,深入探究

师:这里还有个数更大的题目,你们愿意接受这个挑战么?

出示:22222222×55555555= ?

师:请你选择自己喜欢的方法算出它的结果。

学生尝试计算器,算出结果:123456787654

师:有不同意见么?

学生用口算的方法发现错误。

师:怎么会出现错误呢?

介绍计算器:一般常用的计算器只能显示12位,超出12位就会显示错误,计算器显示“error”。

师:通过这件事,你对对计算器有什么评价么?

学生说计算器的局限性。

师:看来计算器也不是万能的,那现在怎么办呢?

学生:刚才我们先从简单的数据开始研究,发现了规律,从而解决的更大数据的问题。那这个问题,我们可以先算2×5=,再算22×55=。

再让学生说说。

师:看来你们有了自己的想法,那这种方法行不行呢?我们以小组为单位试一试,请把你们的研究过程写在信封中的小卷子上。

学生小组合作,教师巡视。

学生汇报。

师:哪个小组来说说你们是怎么研究的?

学生汇报研究的过程。

学生从简单的开始研究,发现规律,利用规律解决问题。

评价:同学们,你们真的很善于研究,这么难的题目,我们都能解决。

四、反思评价,总结收获

赶紧回忆一下,我们是怎么研究出来的啊?

学生回顾研究的方法。

评价:你说的真清楚,其实这种把复杂问题转化成简单问题来研究,利用研究结果再来解决复杂的问题的方法,很多地方都会用到。

五、总结

好,今天课上的研究就到此为止,大家表现的都非常棒,计算器能做的题,我们能做;计算器不能解决的题,我们也能解决。

六、课上后测,了解变化

相信通过今天的学习,你对计算器的看法是不是也发生变化了呢?还是这个题,做出你现在的选择。

现在我对计算器的看法是:

很喜欢,有它就一定能又快又准;

不喜欢,还是自己计算保险;

还行吧,它有优点也有不足。

学生选择。

统计:都谁的选择没有变啊?你来说说你的想法。

谁选择的是2选项,你来说说自己的想法。

统计:都谁的选择发生了变化。你来说说你的想法!2-3人

小结:不仅对计算器,我们在对待任何事物的时候,都应该尽可能的做到全面考虑。

巩 固 深 化

一、 自学检测 课本35页的‘做一做’。

用计算器计算前4道,试着写出后两道的积。

3 × 7 =( )

3.3 × 6.7 =( )

3.33 × 66.7 =( )

3.333 × 666.7 =( )

3.3333 × 6666.7 =( )

3.33333 × 66666.7 =( )

二、巩固练习

1.用计算器计算下面各题,并找出规律

1÷9= 2÷9=

3÷9= 4÷9=

2.根据规律填出下面算式的商

5÷9= 6÷9= 7÷9= 8÷9=

三、课堂检测

书练习7、8题

四、拓展练习

小明在做练习题是,不小心把一个数除以3.2计算成乘3.2,结果是204.8,这道题的正确答案是多少?

五、课堂总结

在小组内说说自己在这节课的收获。

板 书 设 计

用计算器探索规律 9999×1= 9999 2×5=10

9999×2= 19998 22×55=1210

9999×1= 29997 222×555=123210

9999×1= 39996 2222×5555=12343210

简单 复杂

教 学 反 思

本节课的特色是将互动反馈技术引入课堂,帮助老师及时地了解学情,并根据数据及时进行教学调控。主要有以下几点: 1、全体参与兴趣高,个别差异有指导。——乐学

(从每一次统计数据中我们都能看到有个别学生出错,因此即时的通过生生间的相互讲解和评价,让这部分学生及时的纠正错误,才能使全体学生都能获得成功体验,快乐地投身于课堂学习之中。)

2、呈现数据调预设,教学节奏考反馈。——实效

每一道题的统计数据如果正确率没有达到80%以上,我们在教学中将放慢速度,再出示一道类似的题当作巩固练习,力争使每个学生在知识上都能有所收获。

3、前测后测变化大,目标达成促发展。——变化

(这节课在课上就进行了前测和后测,从数据中可以看到学生对计算器的认识有很大的发展变化。)