陕西省渭南市尚德中学2020-2021学年高二下学期4月第一次质量检测历史试卷 Word含答案

文档属性

| 名称 | 陕西省渭南市尚德中学2020-2021学年高二下学期4月第一次质量检测历史试卷 Word含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 88.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-03 20:00:55 | ||

图片预览

文档简介

尚德中学高二(2022届)下第一次教学质量检测

历史试题

一、选择题(每小题2分,共50分)

1.“封建制度最重要的问题是权力的继承……但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。必须用适当的方法解决。”西周时“适当的方法”是指

A.分封制 B.世袭制 C.礼乐制 D.宗法制

2.汉武帝元朔二年行“推恩令”,下诏“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上,朕且临定其号名。”“王国纷请分邑子弟。”据汉制,侯国隶属于郡,地位与县相当。这意味着

A.中央集权得以加强 B.地方政府的职能发生转变

C.门阀世族遭到抑制 D.中央集权与地方分权兼顾

3.汉哀帝时,其祖母傅太后与成帝母俱称尊号,封爵亲属,丞相孔光、大司马傅喜等都因反对而被免职。谏大夫鲍宣立即上书谏诤,鲍宣此举使孔光等得以官复原职。这说明当时

A.谏大夫对皇权形成实质上的制约 B.言谏者容易给自己带来杀身之祸

C.皇权具有明显的独断性和至上性 D.言谏制度对皇帝决策有驳正作用

4.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制

A.是最有效的地方行政制度 B.出现在秦始皇统一中国后

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

5.20世纪90年代,文物考古工作者在陕西省发掘出土了一些秦代封泥,上面刻有“代郡”、“邯郸郡”、“蓝田县”等字样。这一考古发现印证了秦朝推行

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.科举制

6.(南北朝)裴侠将自己的清廉归功于“祖宗功业”。有学者指出,“这种攀附祖先、将自己的‘优秀基因’归功于‘家族遗传’的逻辑,是和当时盛行的‘士族血统论’一脉相承的。”当时“士族血统论”的盛行是由于实行了

A.郡国并行制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

7.有学者认为,分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式,一种由部落联盟转变而来的“联邦”或“邦联”式的松散的国家结构形式。这说明

A.周王廷掌握最高专制权力 B.各诸侯国有很大的政治独立性

C.周朝的政治体制较为先进 D.分封制起到了拱卫王室的作用

8.《左传·昭公七年》云:“王臣公,公臣大夫,大夫臣士。”与此相应,在“天子建国,诸侯立家,大夫有贰宗,士有隶子弟”的原则下,当时的政权机构也就形成了王室、公室、卿大夫的家室的三级制形式。这反映了当时

A.分封制与宗法制紧密结合 B.天子逐渐加强对诸侯的控制

C.宗法制是分封制内在依据 D.宗法礼乐制度已经遭到破坏

9.魏晋时期规定:“州、郡皆置中正,已定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”由此可见,与察举制相比,这一制度

A.完善了选拔人才机制 B.提升社会文化水平

C.注重鉴别官员道德水准 D.阻滞社会阶层流动

10.据《史记?秦始皇本纪》载:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右,左右或默,或言马以阿顺赵高。或言鹿,高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高。”该典故反映了

A.群臣立场坚定 B.秦二世的软弱无能

C.丞相位高权重 D.丞相制度不合时宜

11.西周铭文中记载,周共王封大臣师虎继承其祖之官职,共王死后,新王即位后又封师虎,把其官职再重说一遍。这一现象反映了当时

A.加强君主集权的需要 B.分封制度趋于瓦解

C.维系世袭特权的意图 D.宗法关系仍然稳

12.西周建立后,把以镐京为中心的地带称为“宗周”;以洛阳为中心的河洛地带称为“成周”,并作为东都。周王朝此举意在

A.有效控制全国 B.东西地区均衡发展

C.镇抚东方地区 D.促使政治中心东移

13.邑聚千数百童生,擢十数人为生员,省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数十人为进士;复于百数十人进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。由此可知科举制

A.能够选拔优秀人才 B.逐级考试逐层选才

C.选才任用比例很高 D.官员选任公平公正

14.汉景帝不再设立诸侯王的“御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官”;汉武帝元朔五年设立太学和郡国学校,收管了教育权;元封元年把盐铁官营推行到诸侯的封国。这一系列做法

A.废除了郡国并行的制度 B.使文化成为政治的附庸

C.形成了干强枝弱的局面 D.使中央和地方相互制衡

15.明朝规定,中央司法官员碰到某些规定的事项时应及时回避,以免受到来自各种关系的干扰。这一规定旨在

A.确保司法审判的公正 B.抑制地方势力的发展

C.防止司法权力的膨胀 D.将司法权集中于皇帝

16.教育与人才选拔体制的改革关乎国运兴衰。古代科举制度是传统士人进身之途,但在清末有了重大变化,在《拟采用西法十一条折》中提出:改变考试的内容、减少中式的名额、废除文科科考。据此说明科举改革意在

A.鼓励经世实学 B.废除中式科考

C.改变考试内容 D.学习西方文化

17.《尚书·牧誓》记载:“时甲子昧爽(黎明),王朝(清晨)至于商郊牧野,乃誓。”1976年在陕西出土了西周早期青铜器的利簋,上有铭文记载“武王征商,唯甲子朝。”由此可知

A.《尚书》是纪事真实可信的史籍

B.《尚书》与青铜利簋产生于同一时期

C.出土文物与文献记载需互补互证

D.利簋铭文提升《尚书》此载的可信度

18.公元前632年晋文公大败楚国后,在黄河以北的河阳举行诸侯会盟,并召周襄王参加。《春秋》将周襄王参加此次会盟记为“天子狩河阳”(“狩”是天子的大权之一,以狩猎为名巡视境内),这表明

A.春秋时期诸侯兼并战争频繁 B.周天子丧失了天下共主地位

C.晋文公履行了分封制的义务 D.《春秋》意图维护礼乐秩序

19.南朝时期,寒人通过充将帅,掌机要(中书舍人),任典签(代表皇帝监察地方诸王刺史)不断提升政治地位,寒人地位的上升主要表明

A.门阀士族政治的形成 B.专制皇权的逐渐加强

C.文化教育的逐渐下移 D.监察的非理性化趋势

20.(四川省广元市2019届高三模拟)在商朝,征伐、祭祀、施政等政治要务都要进行占卜;而到了西周时期,君主管理国家往往关注百姓的议论。这反映出

A.国家管理不再借助神权 B.商朝政治制度已被西周抛弃

C.君主利用民意加强集权 D.西周的治国理念发生了变化

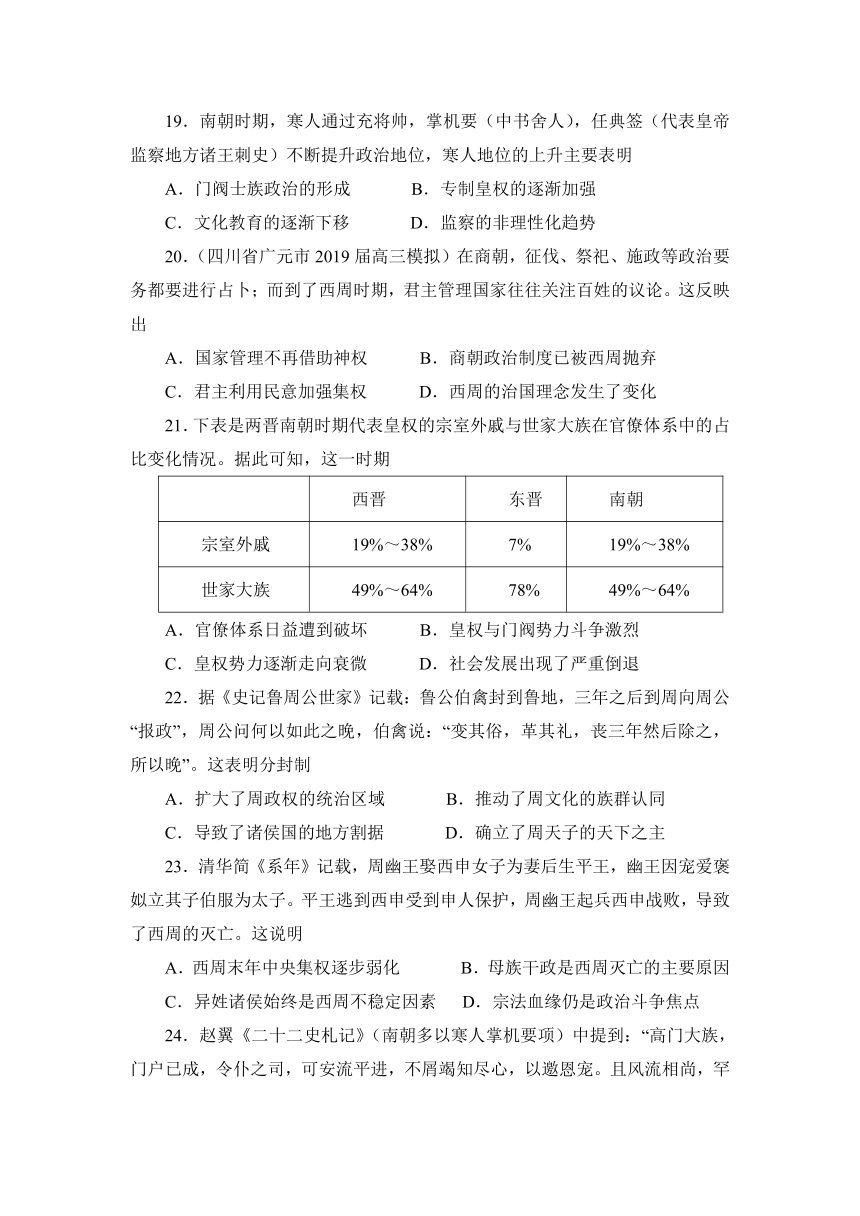

21.下表是两晋南朝时期代表皇权的宗室外戚与世家大族在官僚体系中的占比变化情况。据此可知,这一时期

西晋 东晋 南朝

宗室外戚 19%~38% 7% 19%~38%

世家大族 49%~64% 78% 49%~64%

A.官僚体系日益遭到破坏 B.皇权与门阀势力斗争激烈

C.皇权势力逐渐走向衰微 D.社会发展出现了严重倒退

22.据《史记鲁周公世家》记载:鲁公伯禽封到鲁地,三年之后到周向周公“报政”,周公问何以如此之晚,伯禽说:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,所以晚”。这表明分封制

A.扩大了周政权的统治区域 B.推动了周文化的族群认同

C.导致了诸侯国的地方割据 D.确立了周天子的天下之主

23.清华简《系年》记载,周幽王娶西申女子为妻后生平王,幽王因宠爱褒姒立其子伯服为太子。平王逃到西申受到申人保护,周幽王起兵西申战败,导致了西周的灭亡。这说明

A.西周末年中央集权逐步弱化 B.母族干政是西周灭亡的主要原因

C.异姓诸侯始终是西周不稳定因素 D.宗法血缘仍是政治斗争焦点

24.赵翼《二十二史札记》(南朝多以寒人掌机要项)中提到:“高门大族,门户已成,令仆之司,可安流平进,不屑竭知尽心,以邀恩宠。且风流相尚,罕以物务关怀,人主遂不能籍以集事。于是不得不用寒人……”现象,由此推断

A.九品中正制被彻底抛弃 B.统治者实行了新的选官制度

C.士族门第不再是选官标准 D.统治者被迫重用庶族地主

25.《汉书》记载:“武帝时柏至侯许昌、平棘侯薛泽、武强侯庄青翟、商陵侯赵周,皆以列侯继踵,龊龊(谨小慎微的样子)廉谨,为丞相备员(凑足人数,充数)而已,无所能发明功名著于世者。”造成这些丞相“备员”的原因最有可能是

A.察举制未脱离世卿世禄的藩篱

B.行政中枢机构权力的转移与嬗变

C.“推恩令”以恩德之名收削藩之实

D.外儒内法改变了丞相位尊权重的传统

二、非选择题(本大题共3小题,共50分)

26.阅读材料,完成下列要求:

材料一唐朝御史台组织机构完备,长官为御史大夫,其职责是“掌以刑法典章纠正百官之罪恶”。……其次是监察机构法定化,御史台和三院的运行依据是《唐六典》,……同时集传统法典之大成的《唐律疏议》成为御史履行职责、纠察犯罪、弹劾百官的主要法律依据……

——摘编自余钊飞《“整肃纲纪、察举百官”的唐代御史制度》

……唐朝初期,统治者为了彰显御史台官员监察职能的重要性,使其能够更好的震慑朝廷百官,行使监察的权利,赋予了御史官特别的地位。贞观初年,御史一职已经成为朝廷官员升迁至宰相要职的阶梯之一。

……谏官便是专职针对皇帝进行监督的监家机构。只是谏官的监察手段是以劝谏的方式来对皇帝进行变相的监督,谏官主要通过言谏的方式来规劝皇帝,来保证皇帝在制定国家的大政方针或者做出重要的政治决定时,能移做出正确的选择。

……唐代门下省设给事中,主要执掌封驳之事。封驳官是唐代监察制度中对皇权监督的另一个重要机构,与谏官共同组成了对皇帝的监督机构,……封驳主要是通过对皇帝的最终决定进行进一步的审查,选择执行或者驳回皇帝的诏令,以此来对国家的重要决定进行监督审核的监察机构。……也可以说是唐代监察机关的最后一道监察防线

——摘编自马骏《唐代监察制度的历史地位及其启示》

材料二明清时期的“监督”法律规范更加丰富完备,除在基本法典中涉及到行政监督的内容之外,两个时期均仿唐朝制定了专门的行政法典,明有《大明套典》《正德会典》《万历会典》;清有康熙、雍正、乾隆、嘉度、光绪五部会典,后在光绪朝总汇为《大清会典》。为了明确中央行政各都院的办事规则,清时还制定了六部则例,对中央行政详加规范。明清时期考课监察立法也日益完善。

——整理自孙季萍《中国古代权力监督制度评析》

(1)据材料概括唐代对中央权力监督的主要措施。

(2)根据材料结合所学,分析古代中国对中央权力监督的突出特点。

27.古代中国不断创新的官吏选拔制度,是我国古代政治文明的重要组成部分。阅读下列材料:

材料一 汉之末叶,桓、灵之世,柄去帝室,政在奸臣。……抑清德而扬谄媚,退履道而进多财。力竞成俗,苟得无耻。或父兄贵显,望门而辟命。……故时人语曰:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——《抱朴子》

袁氏树恩四世,门生故吏遍于天下,若收豪杰以聚徒众,英雄因之而起,则山东非公之有也。

——《后汉书·袁绍传》

材料二 曹魏黄初元年(公元220年),魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典·选举二》

材料三 科举制大事年表

请回答:

(1)根据材料一,概括东汉末年选官制度存在哪些弊端?

(2)根据材料二,指出材料涉及的选官制度及标准。

(3)据材料三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(4)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

28.阅读材料,完成下列要求。

与商王朝相比,西周的统治有其鲜明的特点:其一,重视国家的制度建设,包括宗法制、分封制、井田制、官制在内的“周礼”体系得以确立。古人喜欢用“周公制礼作乐”来表述……其三,政治疆域和文化影响区域大大拓展,这与“分封制”的大规模推行密切相关。可以说,这是一个神权下降、王权强化、人文精神崛起的时代。

——刘芃、杨宁一《历史学习精要》

从材料中提取相关信息,从一个角度自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合)

参考答案

----5 D A D D B 6----10 C B A A C 11----15 C A B C A

16---20 A D D B D 21---25 B B D D B

26.

(1)主要措施:建立御史制度、谏官制度和封驳制度。 制订相关的监察法律,使监察活动有法可依。进一步完善三省六部制度。(其他回答如史官秉笔直书的史官制度、罪己诏制度等亦可。) (8分)

(2)突出特点:建立了专门权力监督机构,监察机构权力日益重要,地位日益上升;制定了相关监察法律法规;不断完善相关法规与行政制度;目的在于加强专制主义中央集权。(10分)

27.(1)弊端:东汉末年的荐举对象主要是:一是多钱财,二是显贵望门;官员举荐权为世家豪族所把持,被察举者易与察举人形成依附关系,削弱了中央集权。 (6分)

(2)制度:九品中正制;标准:门第,出身(4分)

(3)特征:单科走向多科,分科设目,方式多样,内容丰富;严谨公平,择优录取;由全国统一卷到南北分卷,兼顾地域平衡;考试形式和内容逐步僵化,最终被废除;带有较强时代色彩。(8分)

(4)认识:古代人才选拔根本服务于封建统治;人才选拔逐步制度化;古代人才选拔制度各有利弊;古代人才选拔制度因时代变迁而不断调整。(4分)

28.示例(10分)

论题:分封制巩固了西周的统治。

阐述:分封制明确了周王权力和诸侯义务,形成了严格的等级序列,加强了中央与地方的纵向联系;以血缘关系为纽带分配国家政治权力,加强了诸侯国之间的横向联系。分封制有利于周政治疆域的扩展和周文化的传播,天下一家的民族认同、文化心理认同逐渐形成。

总之,分封制使西周的国家政权由松散走向严密,巩固了统治,扩大了影响,是一种制度创新。

【解析】注意所拟论题要紧紧围绕材料,例如“西周的制度创新促使西周崛起”“西周的宗法制强化了王权”“西周的分封制巩固了统治”等等。阐述要紧紧围绕所拟题目,史论结合。

历史试题

一、选择题(每小题2分,共50分)

1.“封建制度最重要的问题是权力的继承……但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。必须用适当的方法解决。”西周时“适当的方法”是指

A.分封制 B.世袭制 C.礼乐制 D.宗法制

2.汉武帝元朔二年行“推恩令”,下诏“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上,朕且临定其号名。”“王国纷请分邑子弟。”据汉制,侯国隶属于郡,地位与县相当。这意味着

A.中央集权得以加强 B.地方政府的职能发生转变

C.门阀世族遭到抑制 D.中央集权与地方分权兼顾

3.汉哀帝时,其祖母傅太后与成帝母俱称尊号,封爵亲属,丞相孔光、大司马傅喜等都因反对而被免职。谏大夫鲍宣立即上书谏诤,鲍宣此举使孔光等得以官复原职。这说明当时

A.谏大夫对皇权形成实质上的制约 B.言谏者容易给自己带来杀身之祸

C.皇权具有明显的独断性和至上性 D.言谏制度对皇帝决策有驳正作用

4.王夫之说:“郡县之制,垂二千年,而弗能改。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”其旨在说明郡县制

A.是最有效的地方行政制度 B.出现在秦始皇统一中国后

C.根除了地方分裂割据问题 D.加强了中央对地方的管理

5.20世纪90年代,文物考古工作者在陕西省发掘出土了一些秦代封泥,上面刻有“代郡”、“邯郸郡”、“蓝田县”等字样。这一考古发现印证了秦朝推行

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.科举制

6.(南北朝)裴侠将自己的清廉归功于“祖宗功业”。有学者指出,“这种攀附祖先、将自己的‘优秀基因’归功于‘家族遗传’的逻辑,是和当时盛行的‘士族血统论’一脉相承的。”当时“士族血统论”的盛行是由于实行了

A.郡国并行制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

7.有学者认为,分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式,一种由部落联盟转变而来的“联邦”或“邦联”式的松散的国家结构形式。这说明

A.周王廷掌握最高专制权力 B.各诸侯国有很大的政治独立性

C.周朝的政治体制较为先进 D.分封制起到了拱卫王室的作用

8.《左传·昭公七年》云:“王臣公,公臣大夫,大夫臣士。”与此相应,在“天子建国,诸侯立家,大夫有贰宗,士有隶子弟”的原则下,当时的政权机构也就形成了王室、公室、卿大夫的家室的三级制形式。这反映了当时

A.分封制与宗法制紧密结合 B.天子逐渐加强对诸侯的控制

C.宗法制是分封制内在依据 D.宗法礼乐制度已经遭到破坏

9.魏晋时期规定:“州、郡皆置中正,已定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”由此可见,与察举制相比,这一制度

A.完善了选拔人才机制 B.提升社会文化水平

C.注重鉴别官员道德水准 D.阻滞社会阶层流动

10.据《史记?秦始皇本纪》载:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右,左右或默,或言马以阿顺赵高。或言鹿,高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高。”该典故反映了

A.群臣立场坚定 B.秦二世的软弱无能

C.丞相位高权重 D.丞相制度不合时宜

11.西周铭文中记载,周共王封大臣师虎继承其祖之官职,共王死后,新王即位后又封师虎,把其官职再重说一遍。这一现象反映了当时

A.加强君主集权的需要 B.分封制度趋于瓦解

C.维系世袭特权的意图 D.宗法关系仍然稳

12.西周建立后,把以镐京为中心的地带称为“宗周”;以洛阳为中心的河洛地带称为“成周”,并作为东都。周王朝此举意在

A.有效控制全国 B.东西地区均衡发展

C.镇抚东方地区 D.促使政治中心东移

13.邑聚千数百童生,擢十数人为生员,省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数十人为进士;复于百数十人进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。由此可知科举制

A.能够选拔优秀人才 B.逐级考试逐层选才

C.选才任用比例很高 D.官员选任公平公正

14.汉景帝不再设立诸侯王的“御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官”;汉武帝元朔五年设立太学和郡国学校,收管了教育权;元封元年把盐铁官营推行到诸侯的封国。这一系列做法

A.废除了郡国并行的制度 B.使文化成为政治的附庸

C.形成了干强枝弱的局面 D.使中央和地方相互制衡

15.明朝规定,中央司法官员碰到某些规定的事项时应及时回避,以免受到来自各种关系的干扰。这一规定旨在

A.确保司法审判的公正 B.抑制地方势力的发展

C.防止司法权力的膨胀 D.将司法权集中于皇帝

16.教育与人才选拔体制的改革关乎国运兴衰。古代科举制度是传统士人进身之途,但在清末有了重大变化,在《拟采用西法十一条折》中提出:改变考试的内容、减少中式的名额、废除文科科考。据此说明科举改革意在

A.鼓励经世实学 B.废除中式科考

C.改变考试内容 D.学习西方文化

17.《尚书·牧誓》记载:“时甲子昧爽(黎明),王朝(清晨)至于商郊牧野,乃誓。”1976年在陕西出土了西周早期青铜器的利簋,上有铭文记载“武王征商,唯甲子朝。”由此可知

A.《尚书》是纪事真实可信的史籍

B.《尚书》与青铜利簋产生于同一时期

C.出土文物与文献记载需互补互证

D.利簋铭文提升《尚书》此载的可信度

18.公元前632年晋文公大败楚国后,在黄河以北的河阳举行诸侯会盟,并召周襄王参加。《春秋》将周襄王参加此次会盟记为“天子狩河阳”(“狩”是天子的大权之一,以狩猎为名巡视境内),这表明

A.春秋时期诸侯兼并战争频繁 B.周天子丧失了天下共主地位

C.晋文公履行了分封制的义务 D.《春秋》意图维护礼乐秩序

19.南朝时期,寒人通过充将帅,掌机要(中书舍人),任典签(代表皇帝监察地方诸王刺史)不断提升政治地位,寒人地位的上升主要表明

A.门阀士族政治的形成 B.专制皇权的逐渐加强

C.文化教育的逐渐下移 D.监察的非理性化趋势

20.(四川省广元市2019届高三模拟)在商朝,征伐、祭祀、施政等政治要务都要进行占卜;而到了西周时期,君主管理国家往往关注百姓的议论。这反映出

A.国家管理不再借助神权 B.商朝政治制度已被西周抛弃

C.君主利用民意加强集权 D.西周的治国理念发生了变化

21.下表是两晋南朝时期代表皇权的宗室外戚与世家大族在官僚体系中的占比变化情况。据此可知,这一时期

西晋 东晋 南朝

宗室外戚 19%~38% 7% 19%~38%

世家大族 49%~64% 78% 49%~64%

A.官僚体系日益遭到破坏 B.皇权与门阀势力斗争激烈

C.皇权势力逐渐走向衰微 D.社会发展出现了严重倒退

22.据《史记鲁周公世家》记载:鲁公伯禽封到鲁地,三年之后到周向周公“报政”,周公问何以如此之晚,伯禽说:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,所以晚”。这表明分封制

A.扩大了周政权的统治区域 B.推动了周文化的族群认同

C.导致了诸侯国的地方割据 D.确立了周天子的天下之主

23.清华简《系年》记载,周幽王娶西申女子为妻后生平王,幽王因宠爱褒姒立其子伯服为太子。平王逃到西申受到申人保护,周幽王起兵西申战败,导致了西周的灭亡。这说明

A.西周末年中央集权逐步弱化 B.母族干政是西周灭亡的主要原因

C.异姓诸侯始终是西周不稳定因素 D.宗法血缘仍是政治斗争焦点

24.赵翼《二十二史札记》(南朝多以寒人掌机要项)中提到:“高门大族,门户已成,令仆之司,可安流平进,不屑竭知尽心,以邀恩宠。且风流相尚,罕以物务关怀,人主遂不能籍以集事。于是不得不用寒人……”现象,由此推断

A.九品中正制被彻底抛弃 B.统治者实行了新的选官制度

C.士族门第不再是选官标准 D.统治者被迫重用庶族地主

25.《汉书》记载:“武帝时柏至侯许昌、平棘侯薛泽、武强侯庄青翟、商陵侯赵周,皆以列侯继踵,龊龊(谨小慎微的样子)廉谨,为丞相备员(凑足人数,充数)而已,无所能发明功名著于世者。”造成这些丞相“备员”的原因最有可能是

A.察举制未脱离世卿世禄的藩篱

B.行政中枢机构权力的转移与嬗变

C.“推恩令”以恩德之名收削藩之实

D.外儒内法改变了丞相位尊权重的传统

二、非选择题(本大题共3小题,共50分)

26.阅读材料,完成下列要求:

材料一唐朝御史台组织机构完备,长官为御史大夫,其职责是“掌以刑法典章纠正百官之罪恶”。……其次是监察机构法定化,御史台和三院的运行依据是《唐六典》,……同时集传统法典之大成的《唐律疏议》成为御史履行职责、纠察犯罪、弹劾百官的主要法律依据……

——摘编自余钊飞《“整肃纲纪、察举百官”的唐代御史制度》

……唐朝初期,统治者为了彰显御史台官员监察职能的重要性,使其能够更好的震慑朝廷百官,行使监察的权利,赋予了御史官特别的地位。贞观初年,御史一职已经成为朝廷官员升迁至宰相要职的阶梯之一。

……谏官便是专职针对皇帝进行监督的监家机构。只是谏官的监察手段是以劝谏的方式来对皇帝进行变相的监督,谏官主要通过言谏的方式来规劝皇帝,来保证皇帝在制定国家的大政方针或者做出重要的政治决定时,能移做出正确的选择。

……唐代门下省设给事中,主要执掌封驳之事。封驳官是唐代监察制度中对皇权监督的另一个重要机构,与谏官共同组成了对皇帝的监督机构,……封驳主要是通过对皇帝的最终决定进行进一步的审查,选择执行或者驳回皇帝的诏令,以此来对国家的重要决定进行监督审核的监察机构。……也可以说是唐代监察机关的最后一道监察防线

——摘编自马骏《唐代监察制度的历史地位及其启示》

材料二明清时期的“监督”法律规范更加丰富完备,除在基本法典中涉及到行政监督的内容之外,两个时期均仿唐朝制定了专门的行政法典,明有《大明套典》《正德会典》《万历会典》;清有康熙、雍正、乾隆、嘉度、光绪五部会典,后在光绪朝总汇为《大清会典》。为了明确中央行政各都院的办事规则,清时还制定了六部则例,对中央行政详加规范。明清时期考课监察立法也日益完善。

——整理自孙季萍《中国古代权力监督制度评析》

(1)据材料概括唐代对中央权力监督的主要措施。

(2)根据材料结合所学,分析古代中国对中央权力监督的突出特点。

27.古代中国不断创新的官吏选拔制度,是我国古代政治文明的重要组成部分。阅读下列材料:

材料一 汉之末叶,桓、灵之世,柄去帝室,政在奸臣。……抑清德而扬谄媚,退履道而进多财。力竞成俗,苟得无耻。或父兄贵显,望门而辟命。……故时人语曰:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

——《抱朴子》

袁氏树恩四世,门生故吏遍于天下,若收豪杰以聚徒众,英雄因之而起,则山东非公之有也。

——《后汉书·袁绍传》

材料二 曹魏黄初元年(公元220年),魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典·选举二》

材料三 科举制大事年表

请回答:

(1)根据材料一,概括东汉末年选官制度存在哪些弊端?

(2)根据材料二,指出材料涉及的选官制度及标准。

(3)据材料三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(4)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

28.阅读材料,完成下列要求。

与商王朝相比,西周的统治有其鲜明的特点:其一,重视国家的制度建设,包括宗法制、分封制、井田制、官制在内的“周礼”体系得以确立。古人喜欢用“周公制礼作乐”来表述……其三,政治疆域和文化影响区域大大拓展,这与“分封制”的大规模推行密切相关。可以说,这是一个神权下降、王权强化、人文精神崛起的时代。

——刘芃、杨宁一《历史学习精要》

从材料中提取相关信息,从一个角度自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合)

参考答案

----5 D A D D B 6----10 C B A A C 11----15 C A B C A

16---20 A D D B D 21---25 B B D D B

26.

(1)主要措施:建立御史制度、谏官制度和封驳制度。 制订相关的监察法律,使监察活动有法可依。进一步完善三省六部制度。(其他回答如史官秉笔直书的史官制度、罪己诏制度等亦可。) (8分)

(2)突出特点:建立了专门权力监督机构,监察机构权力日益重要,地位日益上升;制定了相关监察法律法规;不断完善相关法规与行政制度;目的在于加强专制主义中央集权。(10分)

27.(1)弊端:东汉末年的荐举对象主要是:一是多钱财,二是显贵望门;官员举荐权为世家豪族所把持,被察举者易与察举人形成依附关系,削弱了中央集权。 (6分)

(2)制度:九品中正制;标准:门第,出身(4分)

(3)特征:单科走向多科,分科设目,方式多样,内容丰富;严谨公平,择优录取;由全国统一卷到南北分卷,兼顾地域平衡;考试形式和内容逐步僵化,最终被废除;带有较强时代色彩。(8分)

(4)认识:古代人才选拔根本服务于封建统治;人才选拔逐步制度化;古代人才选拔制度各有利弊;古代人才选拔制度因时代变迁而不断调整。(4分)

28.示例(10分)

论题:分封制巩固了西周的统治。

阐述:分封制明确了周王权力和诸侯义务,形成了严格的等级序列,加强了中央与地方的纵向联系;以血缘关系为纽带分配国家政治权力,加强了诸侯国之间的横向联系。分封制有利于周政治疆域的扩展和周文化的传播,天下一家的民族认同、文化心理认同逐渐形成。

总之,分封制使西周的国家政权由松散走向严密,巩固了统治,扩大了影响,是一种制度创新。

【解析】注意所拟论题要紧紧围绕材料,例如“西周的制度创新促使西周崛起”“西周的宗法制强化了王权”“西周的分封制巩固了统治”等等。阐述要紧紧围绕所拟题目,史论结合。

同课章节目录