四川省凉山州冕宁中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省凉山州冕宁中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 456.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-03 20:06:07 | ||

图片预览

文档简介

冕宁中学2020—2021学年度下期期中检测

高 一 历 史

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,试题卷6页,答题卡2页。全卷满分为100分,考试时间90分钟。

答题前考生务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置;选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,其他试题用0.5毫米签字笔书写在答题卡对应题框内,不得超越题框区域。考试结束后将答题卡收回。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题(下列给出的选项中有且只有一个选项符合题意。本题有30小题,每题2分,共60分)

1. 《国策·晋语》:“夫范中行氏,不恤庶难,欲擅晋国,令其子孙将牛耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤,人之化也,何日之有。”这从侧面表明

A.战国时普遍使用牛耕 B.范中行氏不体恤民情

C.牛耕尚未得到社会的充分认可 D.铁犁牛耕始于春秋

2. 2020年5月,在河南三门峡考古发掘现场出土了一个天鹅青铜壶,内装6斤2000年前的酒,这佐证了《汉书.食货志》中有关酿酒的记载。这说明

A.历史文献对考古具有指导作用 B.考古发现有助于印证历史记述

C.文献记载的历史完全可信 D.考古能够完全还原历史的真相

3. 战国时期商鞅变法实行“分异令”,禁止父子兄弟同家共财。西汉初年颁布“民产子”诏令,多生孩子可以免除两年赋税。唐代要求地方官员劝勉男年二十,女年十五以上的庶人结婚。古代政府关注人口的主要目的是

A.促进国民经济恢复 B.保证国家财税收入

C.防范民间土地兼并 D.改善人民生活质量

4. 2012年,一座位于山东沂水县天上王城景区内的春秋纪王崮古墓重见天日,已出土的文物接近百件。其中可能随葬的器物有

A.青花瓷? ??? B.棉纱布????? C.青铜器????? D.兵马俑

5. 四川蜀锦集历代织造工艺之大成,当时流传着寸锦寸金的说法。古代中国四川蜀锦最有可能产生于

A.民营手工业 B.官营手工业 C.田庄手工业 D.家庭手工业

6. 史书记载:“郡有盐、铁官者,随事广狭置令、长及丞,秩次皆如县、道。”材料反映的制度开创于

A.秦朝??? ?? B.汉朝 ????? C.唐朝?????? D.元朝

7. 图1反映唐代

图1 唐代墓葬出土的波斯、阿拉伯、东罗马金银币图

A.中外经济贸易繁荣 B.货币体系多元

C.重农抑商政策松弛 D.朝贡贸易发达

8. 宋人喜欢牡丹花,尽管《陈州牡丹记》载“园户植化如种黍粟,动以顷计”,仍供不应求,于是买家便在秋天预先付款,至来年春天拿到所买之花。由此可知,当时

A.区域间长途贸易较发达 B.宋代商品经济活跃

C.封建等级秩序受到冲击 D.社会攀比之风兴盛

9.《白银谷》讲述了清朝山西票号的一段兴衰往事。这一时期晋商等商帮涌现的历史条件主要有

①政府推行“农工商皆本”的政策 ②城镇商业呈现繁荣景象

③农副产品大量进入市场成为商品 ④苏杭地区资本主义萌芽

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

10. 秦汉以来,法律贱商重农,但明清时期弃农从贾乃至弃儒从商、士商渗透的现象越来越多。这一变化反映了

A.市民壮大瓦解了等级秩序????? ??? B.经世致用思想影响广泛

C.经济发展冲击传统观念??????? ? D.下层民众追求享乐

11. 清朝李清芳上奏乾隆帝:“洋船贸易往东洋者十之一,往南洋者十之九,凡江浙闽广四省海关税银多出于此,一加禁遏,则四省海关税额必至亏缺,每年统计不下数十万,其有损于国帑(府库里的钱财)。”这反映出

A.乾隆放弃重农抑商政策 B.江浙闽广四省财政闲难

C.东南沿海倭冠日益猖獗 D.闭关锁国政策受到质疑

12. 上海机器织布局筹建之初,经李鸿章奏准,该局所产布匹,如在上海销售,免完厘税;如运销内地,仅在上海完一正税,概免沿途厘税。后这种做法在长江各通商口岸的近代企业中得到迅速推广。这种做法

A.摆脱了列强对织布行业控制???? ? ??? B.增强了民族企业的竞争力

C.保证了民族工业的稳健发展???????? ? D.加强了清政府对近代企业管理

13. 19世纪末20世纪初,河南洋货山积,土货寥落。导致上述现象的主要原因是

A.小农经济破产 B.农民惰性使然

C.西方列强的侵略 D.中国市场狭小

14. 鸦片战争后,上海店铺的中国店员手中有一个小本本,上写一些词汇,并作了标注,如“账单”标作“别儿”,“佣金”标作“康密兴”,“工头”标作“那摩温”。该现象

A.说明英语开始在上海流行 B.表明中国完全对外开放

C.证实上海人崇洋风气盛行 D.反映对外贸易的客观需要

15.1880年唐山煤矿开始产煤。为了把煤运出,清政府准许修建了唐胥铁路;铁路开通后,起初为了避免火车震动陵寝,决定车厢由骡马牵引。这一现象折射出

A.中国近代工业蓬勃发张 B.中国近代交通严重滞后

C.唐山是近代中国的工业中心 D.清政府的腐朽阻碍近代工业发展

16.《中国近代经济史》是一部专论清末民初中国经济史的学术专著,该书在论述中国资本主义发展道路的同时,也阐述了“近代中国的产业革命精神”。这种中国特色的产业革命精神主要在于追求

A.实业救国 B.工业革命 C.思想解放 D.民主政治

17. 下列是1895-1913年中国近现代企业的构成表

据此可知,l9世纪末20世纪初

A.列强放松对华经济侵略 B.民间市场活力得到激发

C.官办企业已经难以为继 D.官僚资本主义逐渐膨胀

18. 1907年,农商部奏定华商办理实业爵赏章程,办1000万元以上之实业者赏男爵,2000万元以上者赏子爵。此前曾国藩不过是侯爵,李鸿章不过是伯爵,而子爵、男爵有很多百战功高之将士所不可企及。此章程出台是为了

A.发展实业以挽救统治危机 B.激励广大将士建功立业

C.优化政府官僚体系的结构 D.削弱汉族地主官僚实力

19.以下是1914-1927年、1928-1934年中国工业企业各项指标变化统计表。表中数据表明

年份

年均新增企业

资本总额

年均新增资本

企业平均资本

1914-1927

130家

31318万元

2327万元

17.9万元

1928-1934

151家

31130万元

4789万元

31.6万元

A.国民政府统治前期民族资本增长迅速 B.政府的政策鼓励是民族工业发展的动力

C.一战爆发推动民族工业持续长久发展 D.辛亥革命后中国近代工业化进程在加快

20. 20世纪20年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、鲁班尺及京放、海放之分别”。这一状况

A.加剧了军阀林立的局面 B. 提高了市场交易的成本

C.造成国民经济结构失衡 D. 阻断了商品的大量流通

21. 1937-1940年中国工业发展史出现了第一次大规模厂矿内迁的西渐运动,截止1940年6月底,迁入大后方的民营厂矿共452家,内迁设备约12万吨。这次西渐运动

体现了中国工业的均衡发展????? ?

是国民经济建设推动的结果

旨在加强国内东西部市场的统一?????????

体现了政府对民族工业的保护政策

22.“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’”。对此下列说法正确的是

A.一五计划后社会主义制度基本确立?

B.三大改造后的人民实现了当家作主?

C.三大改造后中国仍是新民主主义经济 ?

D.三大改造后社会主义制度基本确立

23. 1950-1960年期间,苏联共援建中国156个项目,也就是后来家喻户晓的156项工程。这些援华工程主要分布在

A.华北 B.东北 C.西北 D.东南

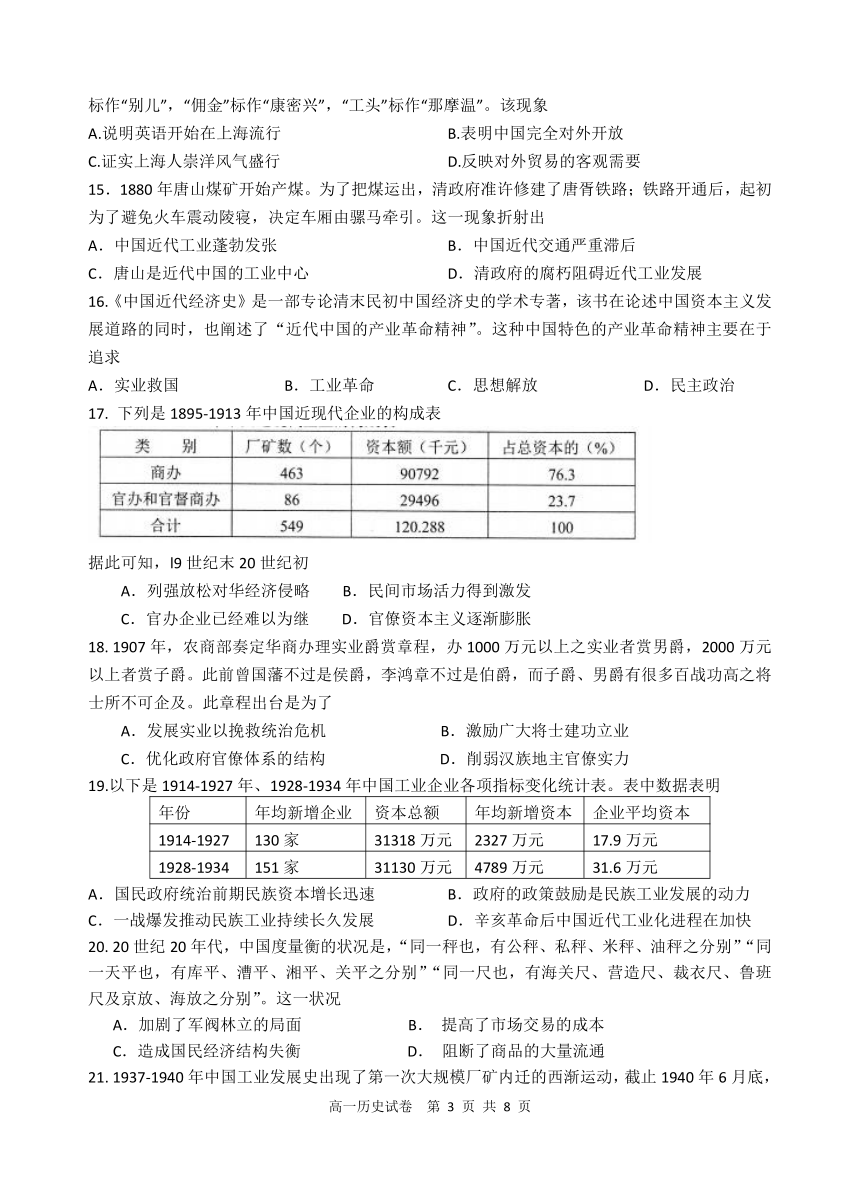

24. 图2为1955年的画作《草原的故事》,附有文字为“在当年红军长征时所经过的四川、西康和青海边界的草地上,今天已建立起规模很大的机械化农场”该作品意在反映当时

图2

A.农业机械化实现普及 B.国家工业化成就突出

C.社会主义制度正式建立 D.国家重点发展农业经济

25. 从1985年开始,我国正式取消粮食的统购,改为合同定购,任何单位不得再向农民下达指令性生产计划,定购以外的粮食可以自由上市。这一举措

A.体现了粮食价格市场化导向 B.实现了农民对粮食的自由支配

C.深化了土地所有制变革 D.否定了人民公社体制

46062903937026.《中国青年报》1958年6月16日刊登了右图所示漫画,作为个案,漫画

①反映了人民群众发展经济的迫切愿望

②证实了人的主观能动性的巨大的作用

③可以作为研究“大跃进”运动的史料

④肯定了科学技术对经济的推动作用

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

27. 下表是1957-1959年中国粮食变化统计表。(单位:万吨)

年份

粮食产量

粮食进口

粮食出口

1957

19595

68

26

1958

19765

35

34

1959

16968

20

475

表中数据说明当时中国

A.人民公社体制促进粮食增产 B.粮食大量出口推动了工业的发展

C.国民经济恢复发展推动粮食出口大于进口 D.多地粮食亩产过万,粮食大丰收

28. 20世纪80年代,美国《新闻周刊》记者报道,福建石狮的小商品贸易和广东南海民间的小五金、小化工、小塑料、小纺织、小冶炼、小加工,“像野草一般满世界疯长”。该报道说明

A.国有企业改革全面展开 B.中国品牌享誉世界各地

C.市场经济体制目标确立 D.改革开放释放经济活力

29. 1978年以来,成都身处内陆却一路向前,2020年再次蝉联新一线城市榜首。下列与之相关的推动因素有

①经济特区的设立 ②西部大开发战略的实施

③农村改革的开展 ④重庆的直辖和发展

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

30. 从1992年2月底至3月初,深圳市委机关报<<深圳特区报>>相继发表8篇评论文章,引起社会强烈反响。主要是因为这些文章

A.宣传邓小平理论

B.阐述邓小平南方谈话精神

C.肯定深圳改革开放的成果

D.确立了实行改革开放的战略决策

第Ⅱ卷(非选择题 共40分)

二、非选择题(本题共2个小题,其中31题22分,32题18分,共40分。)

31.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 宋代农村经济较以前虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓‘刀耕火种’也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自仝晰纲《中国古代乡里制度研究》等

材料二 今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运……且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销……

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料三 1980年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望,他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——摘编自萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一,指出宋代农村经济的发展状况。(6分)

(2)根据材料二,指出近代中国经济结构发生的重大变化。(2分)并结合所学知识说明这一变化给中国社会经济带来的影响。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1980年代中国农村改革的背景(4分)并说明其意义。(4分)

阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

秦朝统一六国后,修筑了驰道、直道和五尺道,构成了以威阳为中心的全国性道路网,并统一了牟辙宽度;同时开通灵渠,沟通湘江与漓江。丝绸之路在汉代贯通,成为连接亚、欧、北非的大通道。隋炀帝开凿大运河,以洛阳为中心,沟通南北。唐朝驿道将近2.5万公里,以长安为中心向各方辐射。元朝拓展了京杭大运河,全长近1800公里,为当时世界之最。

——据孙家驷编《道路概论》等

材料二

1879年,开平矿务局总办唐廷枢请求修筑铁路,顽固派以“破坏风水”、“与民争利”等理由反对。经李鸿章多次斡旋,1881年中国人自建的第一条铁路唐胥铁路通车,全长11公里。但通车后不久朝廷就下令禁止使用机车,于是改用骡马拖曳。到1911年,全国铁路近1万公里,但90%受外国人控制。自20世纪初汽车输入中国后,通行汽车的公路在中国发展起来。到1946年12月,中国公路总里程超过13万公里,但在战争中遭到严重破坏,能通行的只有一半左右。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代交通建设的特点。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国近代交通建设相对迟滞的原因。(8分)

2020—2021学年度下期期中检测

高一历史试参考答案

1—5 CBBCB 6—10 BABDC 11—15 DBCDD

16—20ABAAB 21—25 DDBBA 26—30 CBDDB

31. (1)状况:整体有发展,但区域发展不平衡;农民生活依旧贫困;农村商业发展受压制。(6分)

(2)重大变化:自然经济开始解体(或者小农经济开始解体)(2分)

影响:促进了中国商品经济的发展;推动了中国民族资本主义工业的产生与发展;加速了中国的经济近代化进程;中国被逐步卷入了资本主义世界市场;中国成为了列强的商品倾销地和原料产地。(一点2分,任意三点6分)

(3)背景:人民公社体制僵化;农民贫困,农村落后;十一届三中全会后国家政策调整;小岗村等地的探索(一点2分,任意两点4分)

意义:解放了农村生产力,促进了农村经济的发展;为城市经济体制改革提供了条件(4分)

32.(1)以国都为中心散开;重视交通建设及规范;形成全国性交通网络;陆路与水路相结合(陆路和水路交通发达);注重与外国交通建设;在古代领先于世界(处于世界前列);服务政治;交通建设不断发展完善;交通建设由国家控制和管理(10分,答出五点即可)

(2)政府观念相对落后(固步自封,阻碍外来事物的传入和发展/不支持);封建顽固势力阻挠(拒绝接受新生事物);西方侵略势力的干预(半殖民地半封建的社会性质,铁路权受外国人控制);战争频繁(国内局势混乱,列强侵华,抗日战争等使公路、铁路遭受破坏);经济发展落后;技术力量薄弱。(8分,答出四点即可)

高 一 历 史

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,试题卷6页,答题卡2页。全卷满分为100分,考试时间90分钟。

答题前考生务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置;选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,其他试题用0.5毫米签字笔书写在答题卡对应题框内,不得超越题框区域。考试结束后将答题卡收回。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题(下列给出的选项中有且只有一个选项符合题意。本题有30小题,每题2分,共60分)

1. 《国策·晋语》:“夫范中行氏,不恤庶难,欲擅晋国,令其子孙将牛耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤,人之化也,何日之有。”这从侧面表明

A.战国时普遍使用牛耕 B.范中行氏不体恤民情

C.牛耕尚未得到社会的充分认可 D.铁犁牛耕始于春秋

2. 2020年5月,在河南三门峡考古发掘现场出土了一个天鹅青铜壶,内装6斤2000年前的酒,这佐证了《汉书.食货志》中有关酿酒的记载。这说明

A.历史文献对考古具有指导作用 B.考古发现有助于印证历史记述

C.文献记载的历史完全可信 D.考古能够完全还原历史的真相

3. 战国时期商鞅变法实行“分异令”,禁止父子兄弟同家共财。西汉初年颁布“民产子”诏令,多生孩子可以免除两年赋税。唐代要求地方官员劝勉男年二十,女年十五以上的庶人结婚。古代政府关注人口的主要目的是

A.促进国民经济恢复 B.保证国家财税收入

C.防范民间土地兼并 D.改善人民生活质量

4. 2012年,一座位于山东沂水县天上王城景区内的春秋纪王崮古墓重见天日,已出土的文物接近百件。其中可能随葬的器物有

A.青花瓷? ??? B.棉纱布????? C.青铜器????? D.兵马俑

5. 四川蜀锦集历代织造工艺之大成,当时流传着寸锦寸金的说法。古代中国四川蜀锦最有可能产生于

A.民营手工业 B.官营手工业 C.田庄手工业 D.家庭手工业

6. 史书记载:“郡有盐、铁官者,随事广狭置令、长及丞,秩次皆如县、道。”材料反映的制度开创于

A.秦朝??? ?? B.汉朝 ????? C.唐朝?????? D.元朝

7. 图1反映唐代

图1 唐代墓葬出土的波斯、阿拉伯、东罗马金银币图

A.中外经济贸易繁荣 B.货币体系多元

C.重农抑商政策松弛 D.朝贡贸易发达

8. 宋人喜欢牡丹花,尽管《陈州牡丹记》载“园户植化如种黍粟,动以顷计”,仍供不应求,于是买家便在秋天预先付款,至来年春天拿到所买之花。由此可知,当时

A.区域间长途贸易较发达 B.宋代商品经济活跃

C.封建等级秩序受到冲击 D.社会攀比之风兴盛

9.《白银谷》讲述了清朝山西票号的一段兴衰往事。这一时期晋商等商帮涌现的历史条件主要有

①政府推行“农工商皆本”的政策 ②城镇商业呈现繁荣景象

③农副产品大量进入市场成为商品 ④苏杭地区资本主义萌芽

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

10. 秦汉以来,法律贱商重农,但明清时期弃农从贾乃至弃儒从商、士商渗透的现象越来越多。这一变化反映了

A.市民壮大瓦解了等级秩序????? ??? B.经世致用思想影响广泛

C.经济发展冲击传统观念??????? ? D.下层民众追求享乐

11. 清朝李清芳上奏乾隆帝:“洋船贸易往东洋者十之一,往南洋者十之九,凡江浙闽广四省海关税银多出于此,一加禁遏,则四省海关税额必至亏缺,每年统计不下数十万,其有损于国帑(府库里的钱财)。”这反映出

A.乾隆放弃重农抑商政策 B.江浙闽广四省财政闲难

C.东南沿海倭冠日益猖獗 D.闭关锁国政策受到质疑

12. 上海机器织布局筹建之初,经李鸿章奏准,该局所产布匹,如在上海销售,免完厘税;如运销内地,仅在上海完一正税,概免沿途厘税。后这种做法在长江各通商口岸的近代企业中得到迅速推广。这种做法

A.摆脱了列强对织布行业控制???? ? ??? B.增强了民族企业的竞争力

C.保证了民族工业的稳健发展???????? ? D.加强了清政府对近代企业管理

13. 19世纪末20世纪初,河南洋货山积,土货寥落。导致上述现象的主要原因是

A.小农经济破产 B.农民惰性使然

C.西方列强的侵略 D.中国市场狭小

14. 鸦片战争后,上海店铺的中国店员手中有一个小本本,上写一些词汇,并作了标注,如“账单”标作“别儿”,“佣金”标作“康密兴”,“工头”标作“那摩温”。该现象

A.说明英语开始在上海流行 B.表明中国完全对外开放

C.证实上海人崇洋风气盛行 D.反映对外贸易的客观需要

15.1880年唐山煤矿开始产煤。为了把煤运出,清政府准许修建了唐胥铁路;铁路开通后,起初为了避免火车震动陵寝,决定车厢由骡马牵引。这一现象折射出

A.中国近代工业蓬勃发张 B.中国近代交通严重滞后

C.唐山是近代中国的工业中心 D.清政府的腐朽阻碍近代工业发展

16.《中国近代经济史》是一部专论清末民初中国经济史的学术专著,该书在论述中国资本主义发展道路的同时,也阐述了“近代中国的产业革命精神”。这种中国特色的产业革命精神主要在于追求

A.实业救国 B.工业革命 C.思想解放 D.民主政治

17. 下列是1895-1913年中国近现代企业的构成表

据此可知,l9世纪末20世纪初

A.列强放松对华经济侵略 B.民间市场活力得到激发

C.官办企业已经难以为继 D.官僚资本主义逐渐膨胀

18. 1907年,农商部奏定华商办理实业爵赏章程,办1000万元以上之实业者赏男爵,2000万元以上者赏子爵。此前曾国藩不过是侯爵,李鸿章不过是伯爵,而子爵、男爵有很多百战功高之将士所不可企及。此章程出台是为了

A.发展实业以挽救统治危机 B.激励广大将士建功立业

C.优化政府官僚体系的结构 D.削弱汉族地主官僚实力

19.以下是1914-1927年、1928-1934年中国工业企业各项指标变化统计表。表中数据表明

年份

年均新增企业

资本总额

年均新增资本

企业平均资本

1914-1927

130家

31318万元

2327万元

17.9万元

1928-1934

151家

31130万元

4789万元

31.6万元

A.国民政府统治前期民族资本增长迅速 B.政府的政策鼓励是民族工业发展的动力

C.一战爆发推动民族工业持续长久发展 D.辛亥革命后中国近代工业化进程在加快

20. 20世纪20年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、鲁班尺及京放、海放之分别”。这一状况

A.加剧了军阀林立的局面 B. 提高了市场交易的成本

C.造成国民经济结构失衡 D. 阻断了商品的大量流通

21. 1937-1940年中国工业发展史出现了第一次大规模厂矿内迁的西渐运动,截止1940年6月底,迁入大后方的民营厂矿共452家,内迁设备约12万吨。这次西渐运动

体现了中国工业的均衡发展????? ?

是国民经济建设推动的结果

旨在加强国内东西部市场的统一?????????

体现了政府对民族工业的保护政策

22.“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’”。对此下列说法正确的是

A.一五计划后社会主义制度基本确立?

B.三大改造后的人民实现了当家作主?

C.三大改造后中国仍是新民主主义经济 ?

D.三大改造后社会主义制度基本确立

23. 1950-1960年期间,苏联共援建中国156个项目,也就是后来家喻户晓的156项工程。这些援华工程主要分布在

A.华北 B.东北 C.西北 D.东南

24. 图2为1955年的画作《草原的故事》,附有文字为“在当年红军长征时所经过的四川、西康和青海边界的草地上,今天已建立起规模很大的机械化农场”该作品意在反映当时

图2

A.农业机械化实现普及 B.国家工业化成就突出

C.社会主义制度正式建立 D.国家重点发展农业经济

25. 从1985年开始,我国正式取消粮食的统购,改为合同定购,任何单位不得再向农民下达指令性生产计划,定购以外的粮食可以自由上市。这一举措

A.体现了粮食价格市场化导向 B.实现了农民对粮食的自由支配

C.深化了土地所有制变革 D.否定了人民公社体制

46062903937026.《中国青年报》1958年6月16日刊登了右图所示漫画,作为个案,漫画

①反映了人民群众发展经济的迫切愿望

②证实了人的主观能动性的巨大的作用

③可以作为研究“大跃进”运动的史料

④肯定了科学技术对经济的推动作用

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

27. 下表是1957-1959年中国粮食变化统计表。(单位:万吨)

年份

粮食产量

粮食进口

粮食出口

1957

19595

68

26

1958

19765

35

34

1959

16968

20

475

表中数据说明当时中国

A.人民公社体制促进粮食增产 B.粮食大量出口推动了工业的发展

C.国民经济恢复发展推动粮食出口大于进口 D.多地粮食亩产过万,粮食大丰收

28. 20世纪80年代,美国《新闻周刊》记者报道,福建石狮的小商品贸易和广东南海民间的小五金、小化工、小塑料、小纺织、小冶炼、小加工,“像野草一般满世界疯长”。该报道说明

A.国有企业改革全面展开 B.中国品牌享誉世界各地

C.市场经济体制目标确立 D.改革开放释放经济活力

29. 1978年以来,成都身处内陆却一路向前,2020年再次蝉联新一线城市榜首。下列与之相关的推动因素有

①经济特区的设立 ②西部大开发战略的实施

③农村改革的开展 ④重庆的直辖和发展

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

30. 从1992年2月底至3月初,深圳市委机关报<<深圳特区报>>相继发表8篇评论文章,引起社会强烈反响。主要是因为这些文章

A.宣传邓小平理论

B.阐述邓小平南方谈话精神

C.肯定深圳改革开放的成果

D.确立了实行改革开放的战略决策

第Ⅱ卷(非选择题 共40分)

二、非选择题(本题共2个小题,其中31题22分,32题18分,共40分。)

31.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 宋代农村经济较以前虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓‘刀耕火种’也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自仝晰纲《中国古代乡里制度研究》等

材料二 今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运……且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销……

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料三 1980年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望,他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——摘编自萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一,指出宋代农村经济的发展状况。(6分)

(2)根据材料二,指出近代中国经济结构发生的重大变化。(2分)并结合所学知识说明这一变化给中国社会经济带来的影响。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1980年代中国农村改革的背景(4分)并说明其意义。(4分)

阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

秦朝统一六国后,修筑了驰道、直道和五尺道,构成了以威阳为中心的全国性道路网,并统一了牟辙宽度;同时开通灵渠,沟通湘江与漓江。丝绸之路在汉代贯通,成为连接亚、欧、北非的大通道。隋炀帝开凿大运河,以洛阳为中心,沟通南北。唐朝驿道将近2.5万公里,以长安为中心向各方辐射。元朝拓展了京杭大运河,全长近1800公里,为当时世界之最。

——据孙家驷编《道路概论》等

材料二

1879年,开平矿务局总办唐廷枢请求修筑铁路,顽固派以“破坏风水”、“与民争利”等理由反对。经李鸿章多次斡旋,1881年中国人自建的第一条铁路唐胥铁路通车,全长11公里。但通车后不久朝廷就下令禁止使用机车,于是改用骡马拖曳。到1911年,全国铁路近1万公里,但90%受外国人控制。自20世纪初汽车输入中国后,通行汽车的公路在中国发展起来。到1946年12月,中国公路总里程超过13万公里,但在战争中遭到严重破坏,能通行的只有一半左右。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代交通建设的特点。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国近代交通建设相对迟滞的原因。(8分)

2020—2021学年度下期期中检测

高一历史试参考答案

1—5 CBBCB 6—10 BABDC 11—15 DBCDD

16—20ABAAB 21—25 DDBBA 26—30 CBDDB

31. (1)状况:整体有发展,但区域发展不平衡;农民生活依旧贫困;农村商业发展受压制。(6分)

(2)重大变化:自然经济开始解体(或者小农经济开始解体)(2分)

影响:促进了中国商品经济的发展;推动了中国民族资本主义工业的产生与发展;加速了中国的经济近代化进程;中国被逐步卷入了资本主义世界市场;中国成为了列强的商品倾销地和原料产地。(一点2分,任意三点6分)

(3)背景:人民公社体制僵化;农民贫困,农村落后;十一届三中全会后国家政策调整;小岗村等地的探索(一点2分,任意两点4分)

意义:解放了农村生产力,促进了农村经济的发展;为城市经济体制改革提供了条件(4分)

32.(1)以国都为中心散开;重视交通建设及规范;形成全国性交通网络;陆路与水路相结合(陆路和水路交通发达);注重与外国交通建设;在古代领先于世界(处于世界前列);服务政治;交通建设不断发展完善;交通建设由国家控制和管理(10分,答出五点即可)

(2)政府观念相对落后(固步自封,阻碍外来事物的传入和发展/不支持);封建顽固势力阻挠(拒绝接受新生事物);西方侵略势力的干预(半殖民地半封建的社会性质,铁路权受外国人控制);战争频繁(国内局势混乱,列强侵华,抗日战争等使公路、铁路遭受破坏);经济发展落后;技术力量薄弱。(8分,答出四点即可)

同课章节目录