第18课《在长江源头各拉丹冬》教学设计

文档属性

| 名称 | 第18课《在长江源头各拉丹冬》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 448.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

18 《在长江源头各拉丹冬》教学设计

【教学目标】

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

【教学重点】

理清文章思路,感知课文内容。

【教学难点】

品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

【课文导入】

同学们:看一下这张图片,你是否会被它的神奇美丽所震撼?这儿就是长江源头,今天,我们就走进《在长江源头各拉丹冬》,探寻这美丽的圣地。

【教学过程】

一、出示目标

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

二、资料链接

1.作者简介:马丽华,山东济南人。1976年开始发表作品,著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

2.背景透视:1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。马丽华说:从中提取的关键词,全都响亮而光彩。

三、预习反馈

1.读一读字音,注意读准字音。

2.写一写字形,指导学生识记生字。

3.记一记词义。

四、初读感知

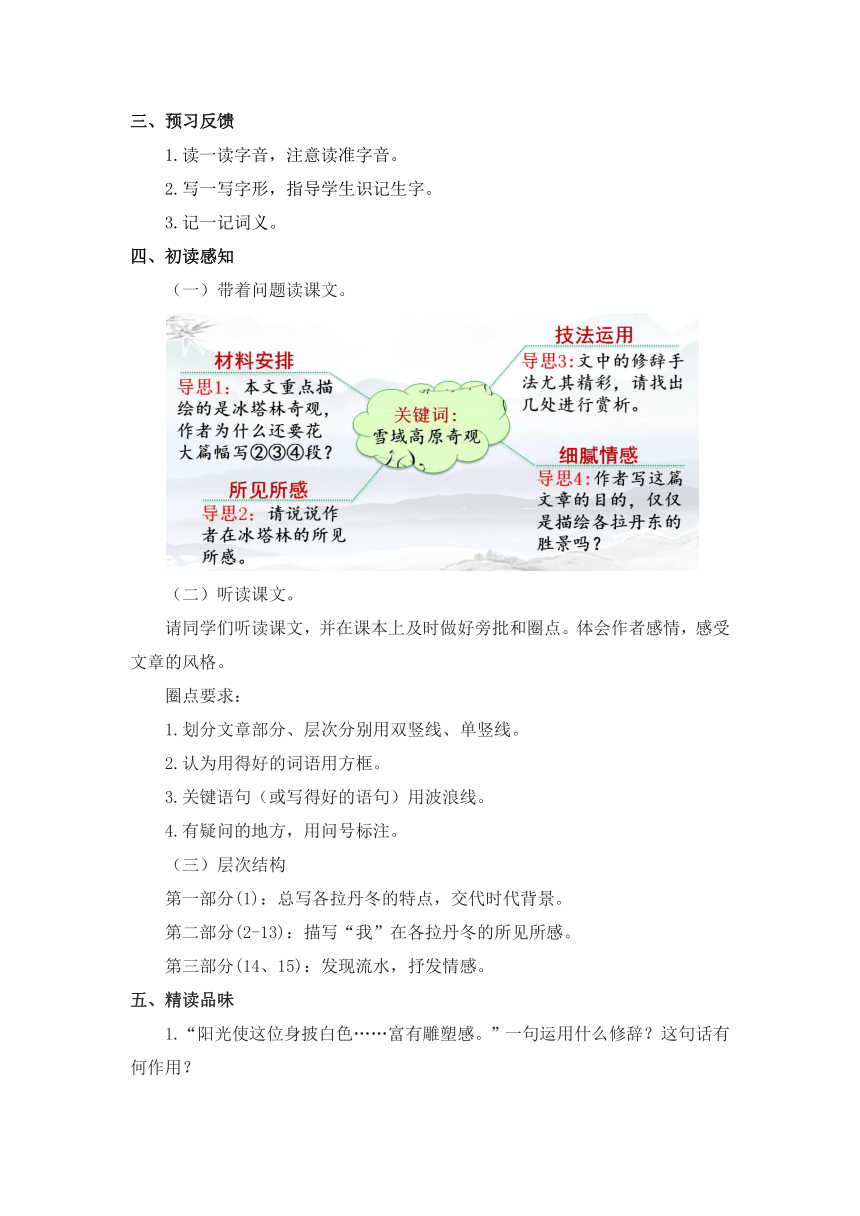

(一)带着问题读课文。

(二)听读课文。

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

圈点要求:

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

(三)层次结构

第一部分(1):总写各拉丹冬的特点,交代时代背景。

第二部分(2-13):描写“我”在各拉丹冬的所见所感。

第三部分(14、15):发现流水,抒发情感。

五、精读品味

1.“阳光使这位身披白色……富有雕塑感。”一句运用什么修辞?这句话有何作用?

此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

2.第①段的结尾句,有什么必要?

交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

3.第②段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感。为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

4.写安托师傅“力大如牛”,而此时却“气喘吁吁”,有什么作用?

“力大如牛”的安托师傅都“气喘吁吁”,侧面衬托出各拉丹东环境的恶劣。

5.作者把走路,比作劈雳舞的太空步,有什么作用?

【答案】本题运用比喻效果分析法。运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

6.“蠕动”一词有何表达效果?

“蠕动”一词传神地写出了人在冰谷里行走时身影的渺小,侧面表现了冰谷的宽阔巨大。

7.“这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。”请从词的角度赏析这句话。

“卖弄”本是有意显示、炫耀自己的本领的意思,这里是贬词褒用,生动形象地写出了冰峰、冰河、冰谷等景物令人目不暇接的特点,表达了作者对冰塔林奇美景色的赞美之情。

8.“眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。”从对伙伴们的描写中可以看出“我”怎样的心情?

“我”正遭受着缺氧反应与新伤的剧痛,无法行动,而伙伴们却兴致高昂继续工作,在强烈的对比中表现了“我”郁闷的心情及对伙伴们的羡慕之情。

9.“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。”这句话在句式上有什么特点?请简要赏析。

运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上口,表现了作者对大自然改变冰体形态的惊讶、赞美之情。

10.第?段中“端详着冰山上纵横的裂纹……这波纹是否就是年轮。”此处的想象有什么作用?

由冰川的裂纹和皱褶想象到漫长时光里冰川的前进和后退,并通过对“是否就是年轮”的疑问,表现了作者对大自然鬼斧神工的神力的赞美。

11.结尾两段有什么深刻的含义和作用?

结构上,首尾呼应,使文章结构完整。内容上,交代了作者在各拉丹冬发现流水声,暗示各拉丹冬是长江的源头,寓情于景,赞美各拉丹冬作为长江源头哺育了西藏,哺育了中华文明。

六、研读探究

本文叙述的是作者跟随摄制组游览各拉丹冬的经历,为什么以“在长江源头各拉丹冬”为题,把题目改为“各拉丹冬游历记”好不好?为什么?

不可以,从题目本身看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目强调了“在长江源头”,既向读者展示了各拉丹冬无与伦比的美丽景观这一内容,又强调了各拉丹冬作为长江的源头,哺育了西藏,哺育了中华文明的主题。“各拉丹冬游历记”这个题目只能显示出游历的地点。从文章结构上看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目与文章结尾相呼应;从思想感情角度看,“在长江源头各拉丹冬”暗示了文章的主旨,是作者情感的触发点。此外,“在长江源头各拉丹冬”这个题目能引发读者的思考,引起读者的阅读兴趣。

七、归纳总结

1.课文结构

出示本课结构图示,帮助学生再次梳理文意。

2.课文主旨

本文记述了“我”跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历,描绘了雪域高原的壮美景色及自然景物给“我”带来的震撼,表达了“我”对自然神奇伟力的赞美。

3.本课突出艺术特色归纳

(1)分类绘景有条有理。

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

(2)画面展示形象逼真。

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

(3)长句与短句的交叉运用。

如课文第?段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效果,读起来朗朗上口。

(4)善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹东的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句让读者对其形象更加神往。

八、拓展延伸

1.名言拓展

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 《登高》

畏途随长江,渡口下绝岸。 《白沙渡》

楼下长江百丈清,山头落日半轮明

《越王楼歌》

日假何道行,雨含长江白。 《雨二首》

中有万里之长江,回风滔日孤光动。 《王兵马使二角鹰》

湛湛长江去,冥冥细雨来。 《梅雨》

星垂平野阔,月涌大江流。 《旅夜书怀》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。《早发白帝城》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。《望天门山》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。《峨眉山月歌》

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。《送孟浩然之广陵》

山随平野尽,江入大荒流。 《渡荆门送别》

巨海一边静,长江万里清。 《赠升州王使君忠臣》

云帆望远不相见,日暮长江空自流。 《送别》

送尔长江万里心,他年来访南山老。《金陵歌,送别范宣》

黄鹤西楼月,长江万里情。 《赠升州王使君忠臣》

2.国学经典诵读

梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

——卢梅坡《雪梅》

【赏析】读完全诗,我们似乎可以看出作者写这首诗是意在言外的:借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要有自知之明。取人之长,补己之短,才是正理。这首诗既有情趣,也有理趣,值得咏思。

九、课后作业布置

作业:完成教材上的课后习题

板书设计:

【教学目标】

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

【教学重点】

理清文章思路,感知课文内容。

【教学难点】

品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

【课文导入】

同学们:看一下这张图片,你是否会被它的神奇美丽所震撼?这儿就是长江源头,今天,我们就走进《在长江源头各拉丹冬》,探寻这美丽的圣地。

【教学过程】

一、出示目标

1.理清文章思路,感知课文内容。

2.品味课文重点语句的表达效果,领会作者议论抒情表达的情感。

3.理解作者对壮美山河的赞美,增强热爱祖国壮丽山河的情感。

二、资料链接

1.作者简介:马丽华,山东济南人。1976年开始发表作品,著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

2.背景透视:1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。马丽华说:从中提取的关键词,全都响亮而光彩。

三、预习反馈

1.读一读字音,注意读准字音。

2.写一写字形,指导学生识记生字。

3.记一记词义。

四、初读感知

(一)带着问题读课文。

(二)听读课文。

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

圈点要求:

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

(三)层次结构

第一部分(1):总写各拉丹冬的特点,交代时代背景。

第二部分(2-13):描写“我”在各拉丹冬的所见所感。

第三部分(14、15):发现流水,抒发情感。

五、精读品味

1.“阳光使这位身披白色……富有雕塑感。”一句运用什么修辞?这句话有何作用?

此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

2.第①段的结尾句,有什么必要?

交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

3.第②段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感。为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

4.写安托师傅“力大如牛”,而此时却“气喘吁吁”,有什么作用?

“力大如牛”的安托师傅都“气喘吁吁”,侧面衬托出各拉丹东环境的恶劣。

5.作者把走路,比作劈雳舞的太空步,有什么作用?

【答案】本题运用比喻效果分析法。运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

6.“蠕动”一词有何表达效果?

“蠕动”一词传神地写出了人在冰谷里行走时身影的渺小,侧面表现了冰谷的宽阔巨大。

7.“这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。”请从词的角度赏析这句话。

“卖弄”本是有意显示、炫耀自己的本领的意思,这里是贬词褒用,生动形象地写出了冰峰、冰河、冰谷等景物令人目不暇接的特点,表达了作者对冰塔林奇美景色的赞美之情。

8.“眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。”从对伙伴们的描写中可以看出“我”怎样的心情?

“我”正遭受着缺氧反应与新伤的剧痛,无法行动,而伙伴们却兴致高昂继续工作,在强烈的对比中表现了“我”郁闷的心情及对伙伴们的羡慕之情。

9.“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。”这句话在句式上有什么特点?请简要赏析。

运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上口,表现了作者对大自然改变冰体形态的惊讶、赞美之情。

10.第?段中“端详着冰山上纵横的裂纹……这波纹是否就是年轮。”此处的想象有什么作用?

由冰川的裂纹和皱褶想象到漫长时光里冰川的前进和后退,并通过对“是否就是年轮”的疑问,表现了作者对大自然鬼斧神工的神力的赞美。

11.结尾两段有什么深刻的含义和作用?

结构上,首尾呼应,使文章结构完整。内容上,交代了作者在各拉丹冬发现流水声,暗示各拉丹冬是长江的源头,寓情于景,赞美各拉丹冬作为长江源头哺育了西藏,哺育了中华文明。

六、研读探究

本文叙述的是作者跟随摄制组游览各拉丹冬的经历,为什么以“在长江源头各拉丹冬”为题,把题目改为“各拉丹冬游历记”好不好?为什么?

不可以,从题目本身看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目强调了“在长江源头”,既向读者展示了各拉丹冬无与伦比的美丽景观这一内容,又强调了各拉丹冬作为长江的源头,哺育了西藏,哺育了中华文明的主题。“各拉丹冬游历记”这个题目只能显示出游历的地点。从文章结构上看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目与文章结尾相呼应;从思想感情角度看,“在长江源头各拉丹冬”暗示了文章的主旨,是作者情感的触发点。此外,“在长江源头各拉丹冬”这个题目能引发读者的思考,引起读者的阅读兴趣。

七、归纳总结

1.课文结构

出示本课结构图示,帮助学生再次梳理文意。

2.课文主旨

本文记述了“我”跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历,描绘了雪域高原的壮美景色及自然景物给“我”带来的震撼,表达了“我”对自然神奇伟力的赞美。

3.本课突出艺术特色归纳

(1)分类绘景有条有理。

作者在描写冰塔林奇观时,对冰塔林奇美的景色按照站在砾石堆上、站在冰山上、置身冰窟里的顺序分门别类地刻画了冰塔林的三处最具特点的美景,使冰塔林奇观描述起来显得有条有理、有立体感。

(2)画面展示形象逼真。

作者为了向读者展示各拉丹冬的胜景,对冰塔林的美景进行了集中重点的描绘。在描绘冰塔林每一处奇观时,都是用形象化的语言生动逼真地描绘景物的形态,展示出一幅幅画面,给人身临其境的感受。

(3)长句与短句的交叉运用。

如课文第?段写冰体改变形态时这样写道:“挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。”这些短句简洁、明快、有力,配之以前后文的长句,形成了错落有致,富有变化的语言效果,读起来朗朗上口。

(4)善用比喻、拟人等修辞手法。

文中多处运用比喻、拟人的修辞手法,将各拉丹东的各色美景形象地展现在读者眼前,如“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端”“是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白”等句让读者对其形象更加神往。

八、拓展延伸

1.名言拓展

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 《登高》

畏途随长江,渡口下绝岸。 《白沙渡》

楼下长江百丈清,山头落日半轮明

《越王楼歌》

日假何道行,雨含长江白。 《雨二首》

中有万里之长江,回风滔日孤光动。 《王兵马使二角鹰》

湛湛长江去,冥冥细雨来。 《梅雨》

星垂平野阔,月涌大江流。 《旅夜书怀》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。《早发白帝城》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。《望天门山》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。《峨眉山月歌》

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。《送孟浩然之广陵》

山随平野尽,江入大荒流。 《渡荆门送别》

巨海一边静,长江万里清。 《赠升州王使君忠臣》

云帆望远不相见,日暮长江空自流。 《送别》

送尔长江万里心,他年来访南山老。《金陵歌,送别范宣》

黄鹤西楼月,长江万里情。 《赠升州王使君忠臣》

2.国学经典诵读

梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

——卢梅坡《雪梅》

【赏析】读完全诗,我们似乎可以看出作者写这首诗是意在言外的:借雪梅的争春,告诫我们人各有所长,也各有所短,要有自知之明。取人之长,补己之短,才是正理。这首诗既有情趣,也有理趣,值得咏思。

九、课后作业布置

作业:完成教材上的课后习题

板书设计:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读