人教版必修四 第六课永遇乐·京口北固亭怀古 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修四 第六课永遇乐·京口北固亭怀古 课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-06 20:21:27 | ||

图片预览

文档简介

辛弃疾

主讲人:稻壳儿

人教版高中语文必修四课文

《京口北固亭怀古》

永遇乐

《京口北固亭怀古》

永遇乐

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,登临地点,

怀古,所写内容。怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今。

作者简介

辛弃疾

(1140~1207)

字幼安,号稼秆,山东历城(今山东济南)人。

南宋伟大的爱国词人;豪放词派的杰出代表,

与苏轼并称“苏辛”其词题材广泛,善于熔铸典故,以文为词词;

词风以豪放为主;有《稼轩长短句》。

一生主张抗金御敌,坚持北伐,虽才智兼佳,但始终不被朝廷重用。

所以,其词多数抒写力图恢复国家统的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。

21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。

宁宗喜泰三年(1203) 64岁 的辛弃疾被掌权的韩侘胄起用。

当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。

韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。

第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。

作者简介

辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。

辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。

这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,

也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

作者简介

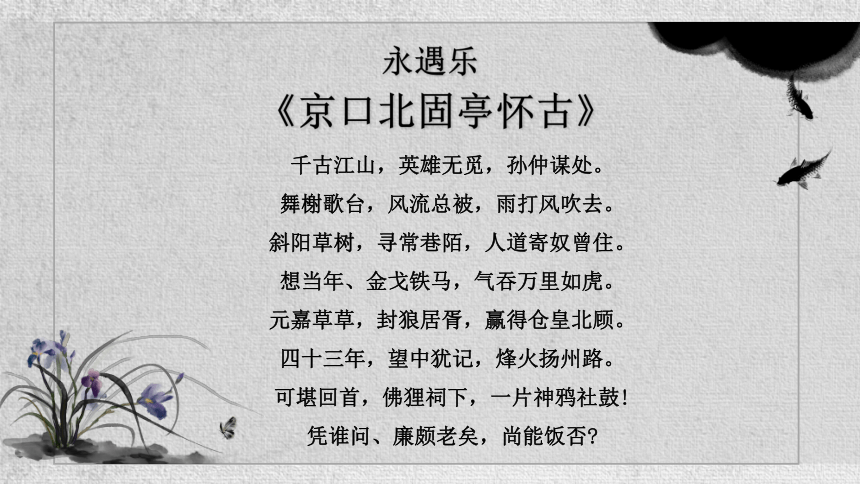

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

《京口北固亭怀古》

永遇乐

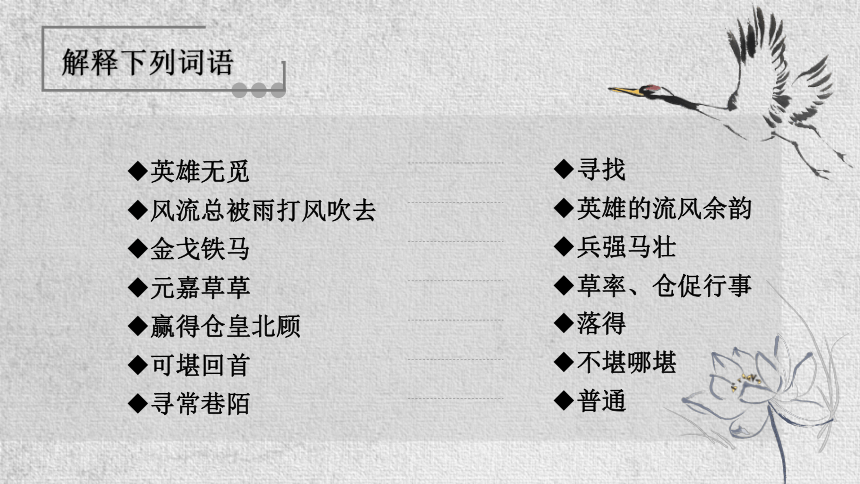

英雄无觅

寻找

风流总被雨打风吹去

英雄的流风余韵

金戈铁马

兵强马壮

元嘉草草

草率、仓促行事

赢得仓皇北顾

落得

可堪回首

不堪哪堪

寻常巷陌

普通

解释下列词语

孙权

刘裕

刘义隆

拓跋焘

廉颇

词中用典

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

建功立业,令人仰慕

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。

为了恢复中原,他几次大举北伐。

思考:

辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权

刘裕

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,

同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

思考:

词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

上片借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,

隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

上片小结:

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力:

可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,

他感到悲愤,担心像廉颇样被弃置不用。

抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。

而这正是全诗的主旨。

思考:

用廉颇的典故,用意是什么?

表现手法

英雄业绩

刘裕

扬州路

廉颇

运用典故——对比

可悲现实

刘义隆

佛狸祠

自己

词中用典虽多,却贴切恰当,非但没有妨害思想感情的表达,

反而是表现了非常丰富的内容和思想。

正如《词综》所说,

“发端便欲涕落,后段一气奔注,笔不遏;

廉颇自拟,慷慨壮怀,如闻其声;

谓此词用人名多者,尚是不解词味。”

用典赏析:

这首词通过怀古,

表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,

也表现了对南宋统治者荀且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

全词总结

谢谢观赏

主讲人:稻壳儿

人教版高中语文必修四课文

《京口北固亭怀古》

永遇乐

《京口北固亭怀古》

永遇乐

永遇乐,词牌名。

京口北固亭,登临地点,

怀古,所写内容。怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今。

作者简介

辛弃疾

(1140~1207)

字幼安,号稼秆,山东历城(今山东济南)人。

南宋伟大的爱国词人;豪放词派的杰出代表,

与苏轼并称“苏辛”其词题材广泛,善于熔铸典故,以文为词词;

词风以豪放为主;有《稼轩长短句》。

一生主张抗金御敌,坚持北伐,虽才智兼佳,但始终不被朝廷重用。

所以,其词多数抒写力图恢复国家统的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

辛弃疾是名垂千古的爱国名将,他从小目睹陷区景象,立下立功报国、恢复失地的大志。

21岁时,他就组织义军,曾率50余众踏入金营,活抓叛徒。

宁宗喜泰三年(1203) 64岁 的辛弃疾被掌权的韩侘胄起用。

当时蒙古已崛起,金则日益衰败,并起了内乱。

韩要立一场伐金大功,以巩固自己地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。

第二年任辛作镇江知府,镇江那时正处于抗战前线。

作者简介

辛初到镇江,积极为北伐作准备,可他的意见不被采纳,后又被调离镇江。

辛弃疾施展雄才大略、为恢复大业出力的愿望又落空了。

辛弃疾在镇江时,一面派遣人到金国侦察形势虚实,一面准备招募沿边士兵训练。

这时离他渡江南归已四十三年了,当他北望扬州,想起历史上的英雄人物,

也想起自己青年时期的战斗生活时,满怀悲愤而写下《永遇乐》词。

作者简介

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年、金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问、廉颇老矣,尚能饭否?

《京口北固亭怀古》

永遇乐

英雄无觅

寻找

风流总被雨打风吹去

英雄的流风余韵

金戈铁马

兵强马壮

元嘉草草

草率、仓促行事

赢得仓皇北顾

落得

可堪回首

不堪哪堪

寻常巷陌

普通

解释下列词语

孙权

刘裕

刘义隆

拓跋焘

廉颇

词中用典

他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

建功立业,令人仰慕

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。

为了恢复中原,他几次大举北伐。

思考:

辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

孙权

刘裕

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,

同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

思考:

词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

上片借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,

隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

上片小结:

以廉颇自比,虽64岁仍想为国效力:

可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,

他感到悲愤,担心像廉颇样被弃置不用。

抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。

而这正是全诗的主旨。

思考:

用廉颇的典故,用意是什么?

表现手法

英雄业绩

刘裕

扬州路

廉颇

运用典故——对比

可悲现实

刘义隆

佛狸祠

自己

词中用典虽多,却贴切恰当,非但没有妨害思想感情的表达,

反而是表现了非常丰富的内容和思想。

正如《词综》所说,

“发端便欲涕落,后段一气奔注,笔不遏;

廉颇自拟,慷慨壮怀,如闻其声;

谓此词用人名多者,尚是不解词味。”

用典赏析:

这首词通过怀古,

表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,

也表现了对南宋统治者荀且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

全词总结

谢谢观赏