第18课 科技文化成就课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-06 11:13:47 | ||

图片预览

文档简介

第18课 科技文化成就

课程标准

了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用

一、从“两弹一星”到漫步太空

二、杂交水稻与青蒿素

三、文化事业的发展

“两弹一星”是指核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造地球卫星

核武器是利用能自持进行的原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。主要包括裂变武器(第一代核武器,通常称为原子弹)和聚变武器(亦称为氢弹,分为两级及三级式)。

一.从“两弹一星”到漫步太空

概况

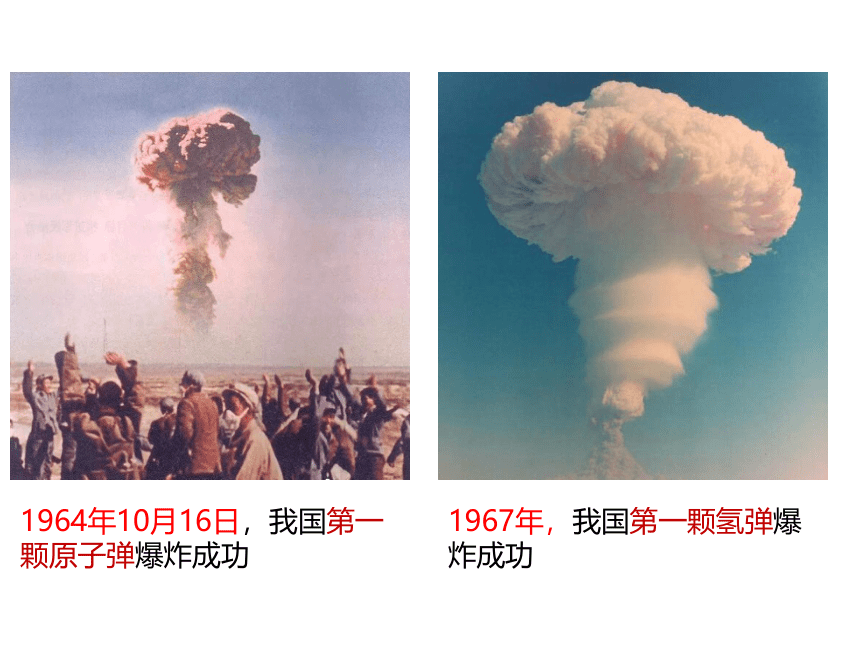

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功

1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功

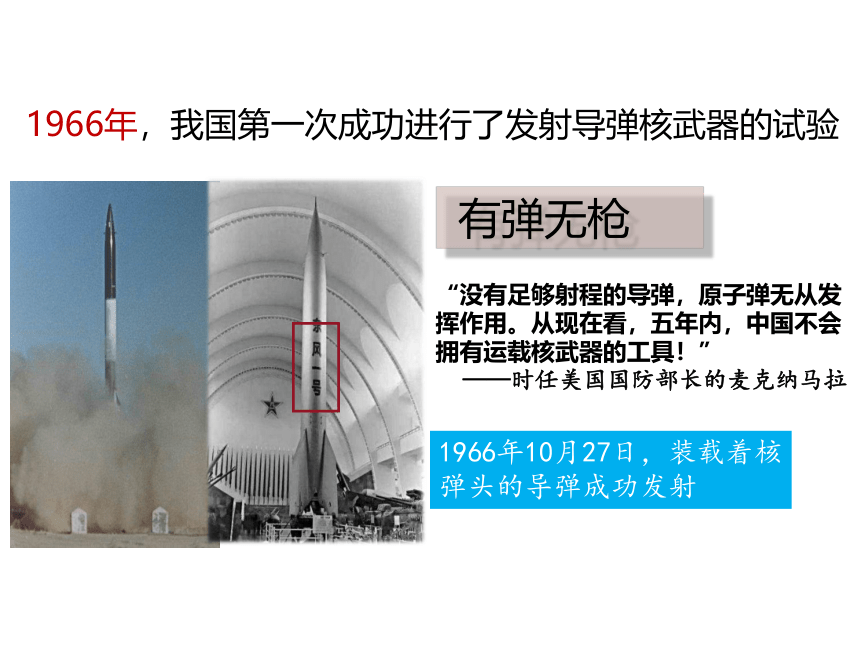

1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

1966年10月27日,装载着核弹头的导弹成功发射

“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

有弹无枪

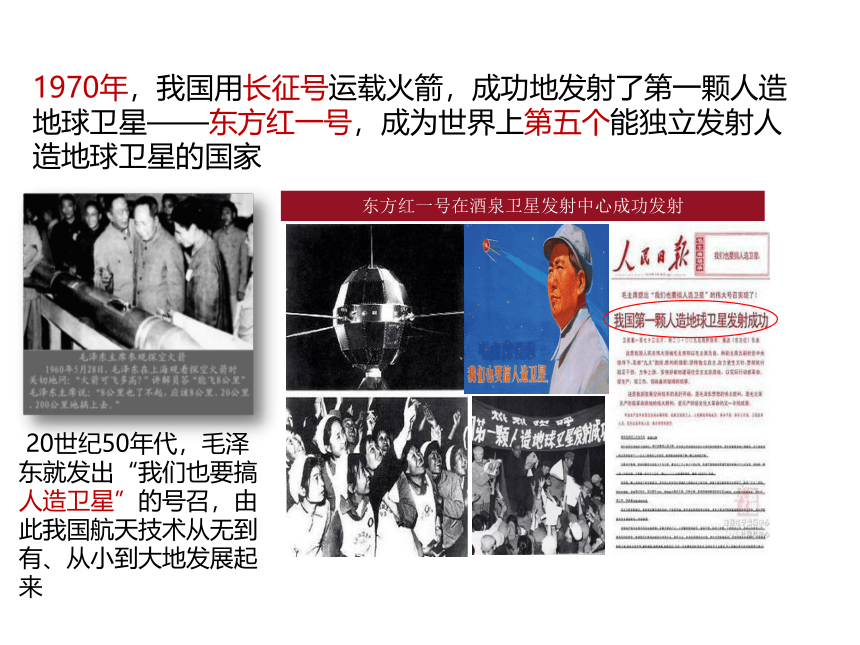

20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,由此我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来

东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射

1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。”

——邓稼先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

材料一:我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东

材料二:中国要是没有原子弹这个东西,人家就要欺负我们……谁说我们中国人搞不成导弹核武器,现在不是搞出来了吗!

——毛泽东

材料三:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

思考:“两弹一星”的成功有何重大意义?

材料研读

极大的鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位

20世纪90年代,我国开始实施载人航天工程。1999年11月,神舟一号无人飞船完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅

神舟一号

载人航天的发展

2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟五号

杨利伟

2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走

三位航天员是景海鹏、翟志刚、刘伯明,其中翟志刚顺利完成了出仓活动,刘伯明辅助出仓,这是我国航天史上的一次重大突破

20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,这种杂交水稻比常规水稻增产20%左右。

二.杂交水稻与青霉素

杂交水稻

袁隆平在田间做科研观察

国内:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

国际:对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!

有人曾经风趣地说,中国农民吃饭靠“两平”:

一是靠邓小平的责任制,

二是靠袁隆平的杂交水稻。

意义

杂交水稻之父

概况:屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

青蒿素

荣誉:由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家,第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

三.文化事业的发展

双百方针

许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

话剧《茶馆》

长篇小说《红岩》

《青春之歌》

音乐舞蹈史诗《东方红》

电影《英雄儿女》《林则徐》

成果

2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖,是第一位获得诺贝尔文学奖的中国本土作家。

莫言,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,

2000年,《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。

2005年,《檀香刑》全票入围茅盾文学奖初选。

2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。

2012年获得诺贝尔文学奖。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

中共十一届三中全会后文化事业进一步发展,成果丰富。

新时期的发展

国防

科技文化成就

农业

医学

文化

“两弹一星”

原子弹1964 氢弹1967 东方红一号 1970

钱学森 邓稼先

载人航天

神舟一号 1999(无人)

神州五号 2003年10月 杨利伟

神舟七号 2008年9月 翟志刚(太空行走

袁隆平

籼型杂交水稻

杂交水稻之父

屠呦呦

青蒿素

对疟疾的治愈率很高

莫言获得诺贝尔文学奖

课堂小结

1.中华人民共和国政府声明:“中国发展核武器,是为了防御……中国在任何时候、任何情况下都不会首先使用核武器”。这表明中国发展核武器的目的是为了( )

A.战略进攻 B.恐吓讹诈 C.战略相持 D.防御自卫

2.2020年11月24日,中国在文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程“嫦娥五号”探测器,顺利将探测器送入预定轨道。中国开始进入“航天时代”的标志是( )

A.神舟一号无人飞船发射成功

B.东方红一号人造地球卫星发射成功

C.第一颗原子弹爆炸成功

D.第一颗氢弹爆炸成功

D

随堂检测

B

3.《走向丰衣足食的世界》一书中写道:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这句话评价的是( )

A.邓稼先 B.屠呦呦 C.袁隆平 D.钱学森

4.屠呦呦曾说,中国医药学是一个伟大宝库,青蒿素正是从这个宝库中发掘出来的。由此可知,我们对待传统文化应该秉持的态度是( )

A.否定传统文化,学习西方

B.全部继承,发扬光大

C.取其精华,推陈出新

D.脱离传统,彻底创新

C

C

课程标准

了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用

一、从“两弹一星”到漫步太空

二、杂交水稻与青蒿素

三、文化事业的发展

“两弹一星”是指核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造地球卫星

核武器是利用能自持进行的原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。主要包括裂变武器(第一代核武器,通常称为原子弹)和聚变武器(亦称为氢弹,分为两级及三级式)。

一.从“两弹一星”到漫步太空

概况

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功

1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功

1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验

1966年10月27日,装载着核弹头的导弹成功发射

“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

有弹无枪

20世纪50年代,毛泽东就发出“我们也要搞人造卫星”的号召,由此我国航天技术从无到有、从小到大地发展起来

东方红一号在酒泉卫星发射中心成功发射

1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。”

——邓稼先

“我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。”

材料一:我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东

材料二:中国要是没有原子弹这个东西,人家就要欺负我们……谁说我们中国人搞不成导弹核武器,现在不是搞出来了吗!

——毛泽东

材料三:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

思考:“两弹一星”的成功有何重大意义?

材料研读

极大的鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位

20世纪90年代,我国开始实施载人航天工程。1999年11月,神舟一号无人飞船完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅

神舟一号

载人航天的发展

2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

神舟五号

杨利伟

2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走

三位航天员是景海鹏、翟志刚、刘伯明,其中翟志刚顺利完成了出仓活动,刘伯明辅助出仓,这是我国航天史上的一次重大突破

20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,这种杂交水稻比常规水稻增产20%左右。

二.杂交水稻与青霉素

杂交水稻

袁隆平在田间做科研观察

国内:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献。

国际:对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

原子弹让中国人不再受恐吓!

袁隆平使中国人不再挨饿!

有人曾经风趣地说,中国农民吃饭靠“两平”:

一是靠邓小平的责任制,

二是靠袁隆平的杂交水稻。

意义

杂交水稻之父

概况:屠呦呦在20世纪70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

青蒿素

荣誉:由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家,第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

三.文化事业的发展

双百方针

许多作家、艺术家,采用多样化的体裁与表现手法,生动描绘人民革命斗争和社会主义建设时期的新风貌,文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

话剧《茶馆》

长篇小说《红岩》

《青春之歌》

音乐舞蹈史诗《东方红》

电影《英雄儿女》《林则徐》

成果

2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖,是第一位获得诺贝尔文学奖的中国本土作家。

莫言,中国当代著名作家。80年代中期以乡土作品崛起,

2000年,《红高粱》入选《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说100强”。

2005年,《檀香刑》全票入围茅盾文学奖初选。

2011年莫言凭借作品《蛙》获得茅盾文学奖。

2012年获得诺贝尔文学奖。

获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。

中共十一届三中全会后文化事业进一步发展,成果丰富。

新时期的发展

国防

科技文化成就

农业

医学

文化

“两弹一星”

原子弹1964 氢弹1967 东方红一号 1970

钱学森 邓稼先

载人航天

神舟一号 1999(无人)

神州五号 2003年10月 杨利伟

神舟七号 2008年9月 翟志刚(太空行走

袁隆平

籼型杂交水稻

杂交水稻之父

屠呦呦

青蒿素

对疟疾的治愈率很高

莫言获得诺贝尔文学奖

课堂小结

1.中华人民共和国政府声明:“中国发展核武器,是为了防御……中国在任何时候、任何情况下都不会首先使用核武器”。这表明中国发展核武器的目的是为了( )

A.战略进攻 B.恐吓讹诈 C.战略相持 D.防御自卫

2.2020年11月24日,中国在文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程“嫦娥五号”探测器,顺利将探测器送入预定轨道。中国开始进入“航天时代”的标志是( )

A.神舟一号无人飞船发射成功

B.东方红一号人造地球卫星发射成功

C.第一颗原子弹爆炸成功

D.第一颗氢弹爆炸成功

D

随堂检测

B

3.《走向丰衣足食的世界》一书中写道:“他使饥饿的威胁在退却,正引导我们走向一个营养充足的世界。”这句话评价的是( )

A.邓稼先 B.屠呦呦 C.袁隆平 D.钱学森

4.屠呦呦曾说,中国医药学是一个伟大宝库,青蒿素正是从这个宝库中发掘出来的。由此可知,我们对待传统文化应该秉持的态度是( )

A.否定传统文化,学习西方

B.全部继承,发扬光大

C.取其精华,推陈出新

D.脱离传统,彻底创新

C

C

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化