湖南省邵阳市新邵县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 湖南省邵阳市新邵县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 630.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新邵县2020年下期高一期末质量检测

历史试题卷

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。

1. 黄河流域原始农耕时代的居民是

A. 山顶洞人 B. 河姆渡原始居民 C. 半坡原始居民 D. 北京人

2. 联合国教科文组织第30届世界遗产大会将中国河南安阳殷墟列人世界文化遗产名录,这是因为殷墟出土了具有文明标志性作用的

A. 甲骨文、青铜器

B 甲骨文、瓷器

C. 青铜器、丝绸

D. 甲骨文、丝绸

3. 秦朝“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变。”材料中“规范”是指

A. 分封制度 B. 世袭制度 C. 中央集权制度 D. 宗法制度

4. 唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”这句话意在强调

A. 应严刑处罚失职官员 B. 选官须注重才学

C. 官员失职会危害民生 D. 选官应注重品行

5. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”和民间谚语“苏湖熟,天下足”。这两段材料所反映的现象主要说明了

A. 东南沿海地区农民赋税负担重

B. 苏州和湖州成为人才汇集之处

C. 江南广泛种植原产美洲的作物

D. 江南地区已成为全国经济重心

6. 元朝时期,对西藏地区实行有效管辖机构是

A. 宣政院 B. 枢密院 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

7. 明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A. 重农抑商政策名存实亡

B. 商业道德伦理发生重大变化

C. 士人主流价值取向改变

D. 社会经济变动冲击传统观念

8. “太平天国运动为中国的近代化减少了阻力。”这一说法的主要依据

A. 《天朝田亩制度》具有革命性

B. 太平天国运动动摇了清朝统治的政治基础

C 《资政新篇》要求发展资本主义

D. 拜上帝会吸收了西方文化

9. “万里出征,抬棺死战,驱外虏于西域,为民族第一功臣”是对近代一位民族英堆的评价。这位民族英雄是

A. 林则徐 B. 左宗棠 C. 冯子材 D. 邓世昌

10. 某研究者查阅到光绪二十七年一份吏部档案,残缺不全,原文有:“上年□月间,□□入都,本署即被占据,迨洋兵撤退,检查署内所存档案则例等件,全行遗失。”与这份档案相关的历史事件是

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华

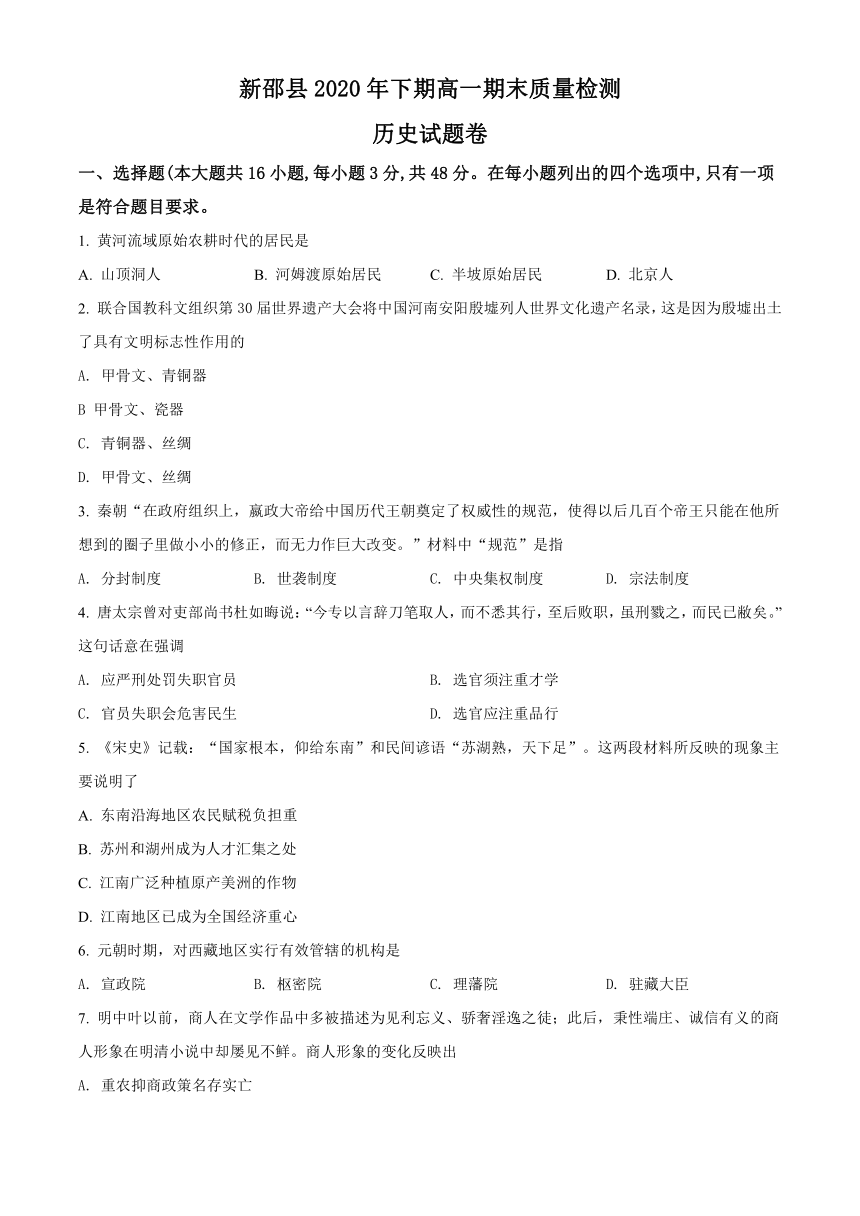

11. 下面是同学们排演历史剧拟定的各幕标题。据此判断剧本名称应该是

A. 走向共和 B. 军阀割据 C. 近代化开端 D. 国家统一

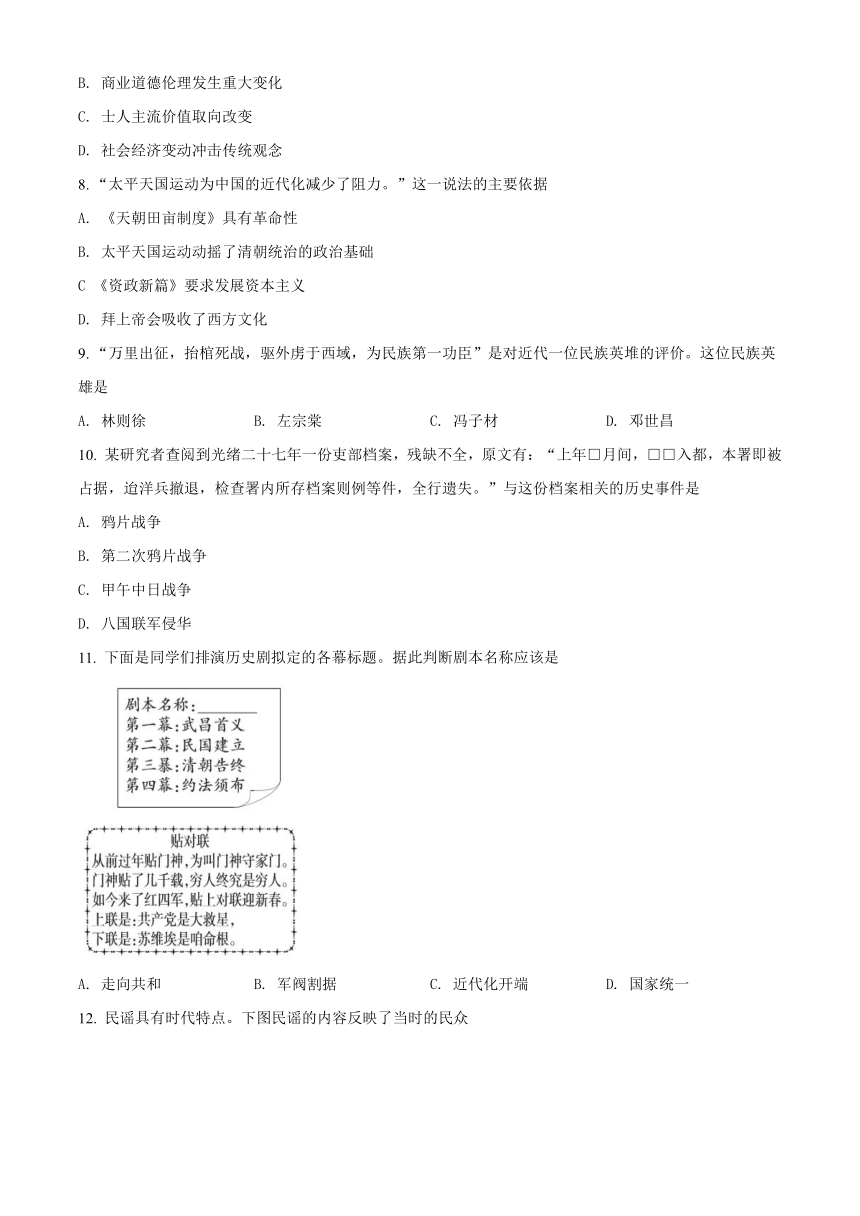

12. 民谣具有时代特点。下图民谣的内容反映了当时的民众

A. 支持国民大革命

B. 支持农村革命根据地

C. 拥护抗日民族统一战线

D. 拥护解放区的土地政策

13. 美国作家索尔兹伯里在其著作中说:“它是一曲人类求生存的凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这场“战斗”指的是

A. 北伐战争

B. 南昌起义

C. 土地革命

D. 红军长征

14. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

15. 下框内文字材料评论的中国科技成就是

A. “东方红一号”发射成功 B. “神舟”五号发射成功

C. 第一颗原子弹爆炸成功 D. 人工合成结晶牛胰岛素

16. 20世纪90年代,我国经济体制改革出现了根本性突破,其表现

A. 在农村推行家庭联产承包责任制

B. 创建经济特区,发展外向型经济

C. 扩大企业自主权,实行政企分开

D. 逐步建立社会主义市场经济体制

二、非选择题(本大题共4小題,第17題12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之。朋友信之,少者怀之”,“修已以安人”,“修己以安百姓.

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战。到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一概括孔子心目中的“仁人君子”的形象,并结合所学知识简述孔子的政治抱负。

(2)依据材料二并结合所学,谈谈你对“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”这句话的理解。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,各民族至少实现了法律上平等的联合。

——摘编自李帆《以“中华”为族称:辛亥革命前后的民族认同》

材料二 抗日战争烽火的洗礼,使中国人民在精神上、组织上的进步达到前所未有的高度。中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。中国人民抗日战争的胜利,成为中华民族走向复兴的历史转折点。正是在中国人民抗日战争胜利的基础上,中国共产党领导中国人民进而取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。

——摘自《胡锦涛在抗战胜利60周年纪念大会讲话》

(1)依据材料一,分析民国初年中华民族观念广泛流行的原因。

(2)根据材料二,归纳抗日战争对中华民族的伟大意义。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912-1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,再加上扩建企业,新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额。其中、面粉业和纺织业发展最快,化工皮革、卷烟等行业也有相当发展。但是,第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

——人教版高中《历史》必修二

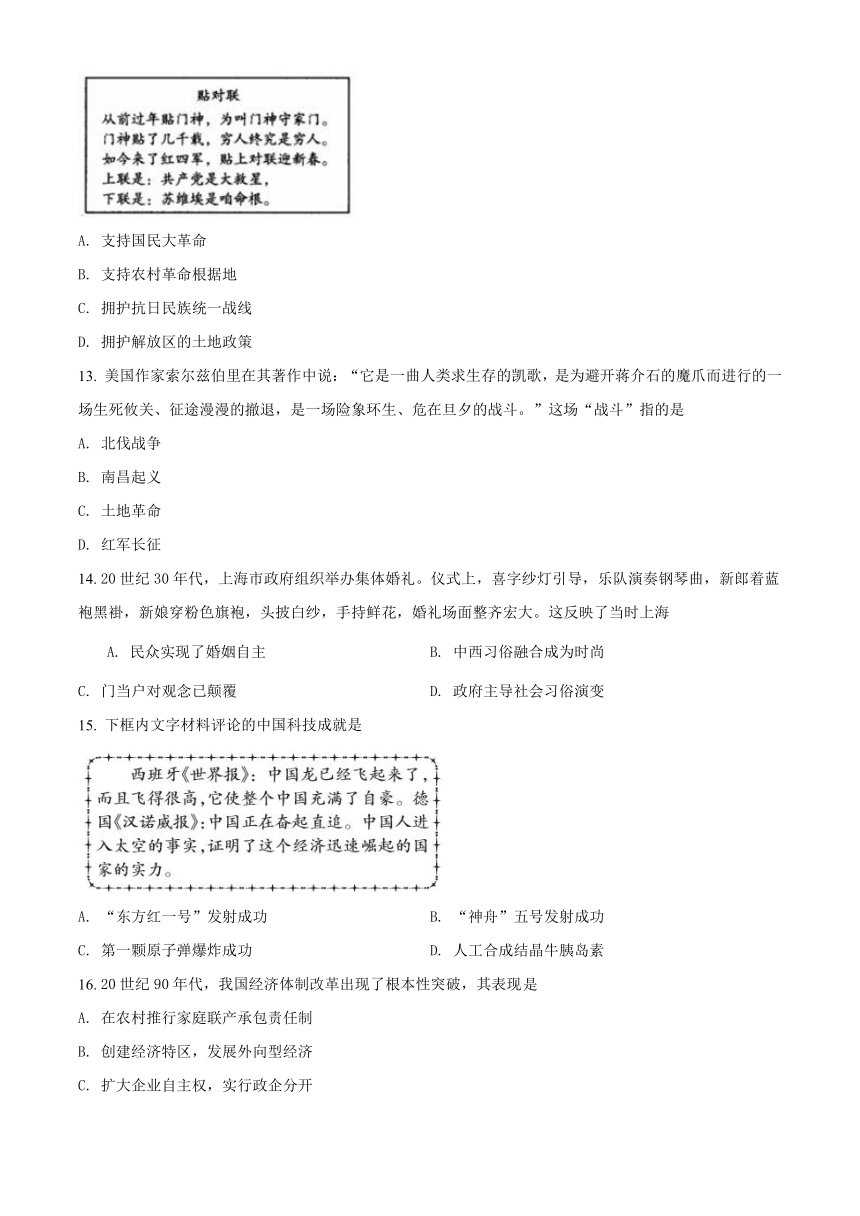

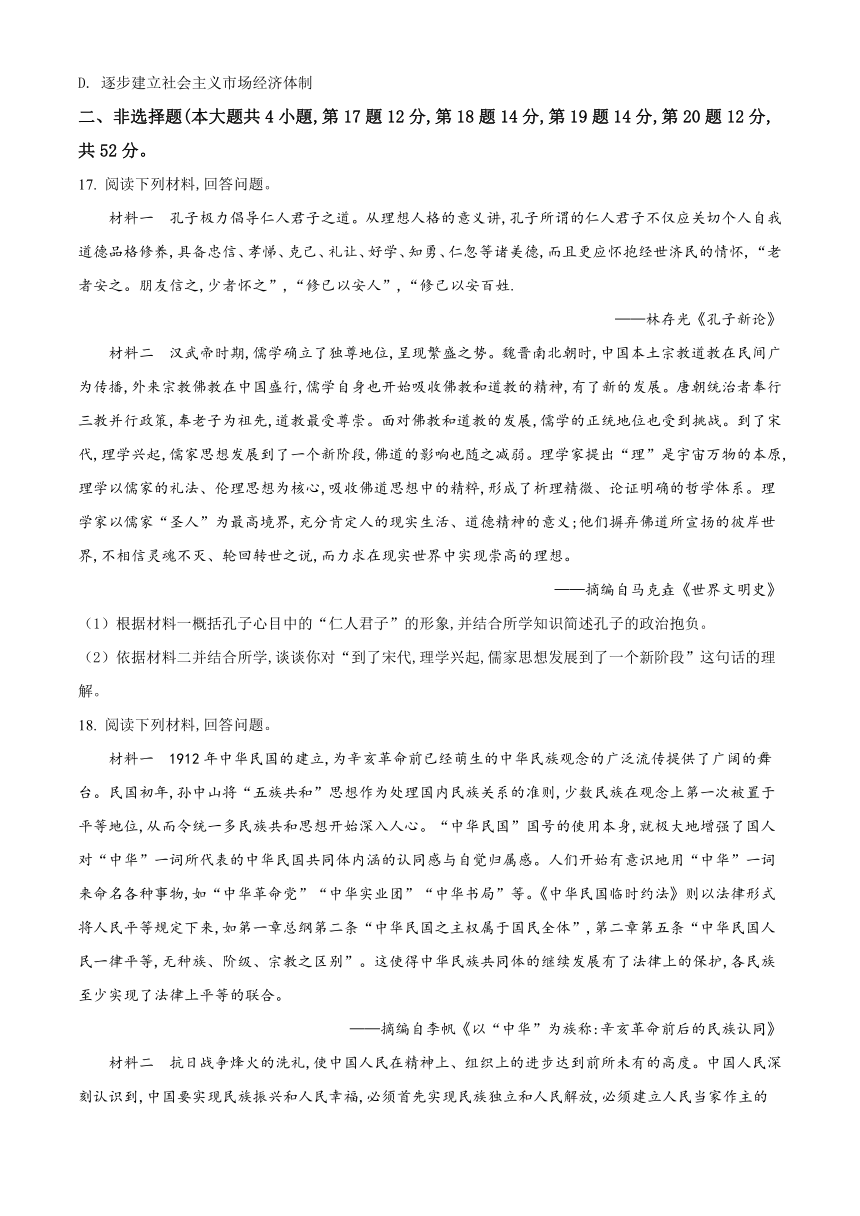

材料二 20世纪50年代中国工业结构比重图

——虞和平主编《中国现代化历程》

(1)根据材料一,分析此阶段中国近代民族资本主义工业的发展特点。

(2)依据材料二和所学知识,指出20世纪50年代我国工业的新变化,并分析我国工业结构变化的原因。

20. 阅读下列材料,回答问题。

材料 新中国实行的各版护照简介

根据材料,以“护照变化与 ”提炼一个主题,并结合史实加以说明。

新邵县2020年下期高一期末质量检测

历史试题卷 解析版

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。

1. 黄河流域原始农耕时代的居民是

A. 山顶洞人 B. 河姆渡原始居民 C. 半坡原始居民 D. 北京人

【答案】C

【解析】

【详解】据所学可知,半坡氏族是黄河流域原始农耕时代的居民,C正确;山顶洞人是生活在北京周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,A错误;河姆渡原始居民生活在长江流域,B错误;北京人生活在北京周口店龙骨山,D错误。

2. 联合国教科文组织第30届世界遗产大会将中国河南安阳殷墟列人世界文化遗产名录,这是因为殷墟出土了具有文明标志性作用的

A. 甲骨文、青铜器

B. 甲骨文、瓷器

C. 青铜器、丝绸

D. 甲骨文、丝绸

【答案】A

【解析】

【详解】据所学可知,中国河南安阳殷墟是商朝都城遗址。商朝历史上具有文明标志性的就是甲骨文(我国目前发现的最早文字)、青铜器(夏商周被称为青铜时代),A正确;据所学可知,从商代中期到东汉晚期是陶发展到瓷的过渡阶段,故瓷器不可能是殷墟出土的文明标志,B错误;在出土的商代遗物中,虽多次发现玉蚕,但丝织技术发达却是汉代,以丝绸之路著名,C错误;据上分析可知,D错误。

3. 秦朝“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变。”材料中“规范”是指

A. 分封制度 B. 世袭制度 C. 中央集权制度 D. 宗法制度

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变”,并结合所学可知,秦始皇创立的中央集权制度是中国古代基本的政治制度,以后历朝虽有修改但始终没有突破其基本框架,所以材料中的“规范”指的是中央集权制度,故C项正确;分封制在西周时确立到春秋战国时期瓦解,故A项错误;世袭制从夏朝开始确立,故B项错误;宗法制瓦解于春秋战国时期,故D项错误。

4. 唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”这句话意在强调

A. 应严刑处罚失职官员 B. 选官须注重才学

C. 官员失职会危害民生 D. 选官应注重品行

【答案】D

【解析】

【详解】题中材料指出选官标准中片面注重言辞刀笔(语言、文章)的而不注重品行(道德)的弊端是害已害民,即D项所述。

5. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”和民间谚语“苏湖熟,天下足”。这两段材料所反映现象主要说明了

A. 东南沿海地区农民赋税负担重

B. 苏州和湖州成为人才汇集之处

C. 江南广泛种植原产美洲的作物

D. 江南地区已成为全国经济重心

【答案】D

【解析】

【详解】两段材料说明国家赋税主要来自南方,以苏州和湖州为代表的江南地区,经济地位上升,故D符合题意;材料无法判断东南地区的农民赋税负担是否沉重,且赋税比重要看国家征收的赋税占农民生产总量的比例,故A不符合题意;材料没有反映苏州和湖州成为人才汇集之处,故B不符合题意;我国种植原产美洲的农作物是在明清时期,时间上不符,故C不符合题意。

6. 元朝时期,对西藏地区实行有效管辖的机构是

A. 宣政院 B. 枢密院 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

【答案】A

【解析】

【详解】据所学可知,元朝时期,对西藏地区实行有效管辖的机构是宣政院,这是元朝正式归属中央政权的开始,A正确;枢密院是管理军事的中央机构,B错误;理藩院是清朝管理少数民族地区事物的中央机构,C错误;驻藏大臣是清朝时期雍正帝时期设置的管理西藏的官员,D错误。

7. 明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A. 重农抑商政策名存实亡

B. 商业道德伦理发生重大变化

C. 士人主流价值取向改变

D. 社会经济变动冲击传统观念

【答案】D

【解析】

【详解】明朝中期以后,商品经济获得迅速发展,商人的社会地位也有所提高。文学作品中商人形象的变化与社会经济的变动和商人地位的变化密切相关,故D符合题意;重农抑商政策是我国古代基本的经济政策,故A不符合题意;明朝中叶前后,依然以儒家思想为指导思想,商业伦理道德没有发生重大变化,故B不符合题意;受儒家思想的禁锢,当时士人主流价值取向没有改变,故C不符合题意。

8. “太平天国运动为中国近代化减少了阻力。”这一说法的主要依据

A. 《天朝田亩制度》具有革命性

B. 太平天国运动动摇了清朝统治的政治基础

C. 《资政新篇》要求发展资本主义

D. 拜上帝会吸收了西方文化

【答案】B

【解析】

【详解】近代中国民主革命的任务是反帝反封建,太平天国运动之所以为中国的近代化减少了阻力,主要是太平天国运动打击了清王朝统治,推动了中国的近代化,B正确;虽然《天朝田亩制度》具有革命性,但并未实施,故不是主要依据,A错误;《资政新篇》的发展资本主义,也没有实行,故C错误;拜上帝教是发动太平天国运动的宗教旗帜,并不是减少近代化阻力的依据,D错误。

9. “万里出征,抬棺死战,驱外虏于西域,为民族第一功臣”是对近代一位民族英堆的评价。这位民族英雄是

A. 林则徐 B. 左宗棠 C. 冯子材 D. 邓世昌

【答案】B

【解析】

【详解】1865年,阿古柏率兵侵入新疆。左宗棠力主收复新疆。1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。1876年,左宗棠采取“先北后南,缓进急战”的策略,打败阿古柏。1878年,左宗棠率军收复除伊犁外的新疆地区。故B正确;林则徐主要是禁烟运动,排除A;冯子材是中法战争中镇南关大捷中民族英雄,排除C;邓世昌是黄海海战中牺牲的民族英雄,排除D。故选B。

10. 某研究者查阅到光绪二十七年一份吏部档案,残缺不全,原文有:“上年□月间,□□入都,本署即被占据,迨洋兵撤退,检查署内所存档案则例等件,全行遗失。”与这份档案相关的历史事件是

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华

【答案】D

【解析】

【详解】试题分析:根据材料中“入都”可知“洋兵”侵入北京,再根据“光绪二十七年”可判断是八国联军侵华。故选D。

11. 下面是同学们排演历史剧拟定的各幕标题。据此判断剧本名称应该是

A. 走向共和 B. 军阀割据 C. 近代化开端 D. 国家统一

【答案】A

【解析】

【详解】从武昌起义、 民国建立等内容可得出其与辛亥革命有关,而对联的内容则体现的是“中华苏维埃民主共和国”,因此主题为“走向共和”,A正确;军阀割据与对联无关,排除B;C项是洋务运动,排除C;材料没有涉及到统一,排除D。

12. 民谣具有时代特点。下图民谣的内容反映了当时的民众

A. 支持国民大革命

B. 支持农村革命根据地

C. 拥护抗日民族统一战线

D. 拥护解放区的土地政策

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:料民谣中的“红四军”成立于1928年6月。国民革命是1924-1927年间,A项排除。农村革命根据地的创建开始于1927年10月,井冈山是第一个农村革命根据地,B项符合题意,正确。抗日民族统一战线是1937年9月建立的,C项排除。解放区是解放战争时期即1946-1949年间存在,D项排除。故选B。

考点:新民主主义革命

13. 美国作家索尔兹伯里在其著作中说:“它是一曲人类求生存凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这场“战斗”指的是

A. 北伐战争

B. 南昌起义

C. 土地革命

D. 红军长征

【答案】D

【解析】

【详解】从材料中的“是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退”来看,这场“战斗”指的是红军长征。红军长征是在反“围剿”失败之后的战略转移,最终取得胜利,使中国革命转危为安。故答案为D项。北伐战争不符合“避开蒋介石的魔爪”,排除A项;南昌起义是在南昌城发动的,不符合“征途漫漫的撤退”等信息,排除B项;土地革命是中国共产党在革命根据地发动的打土豪、分田地的运动,与材料信息不符,排除C项。

14. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】从材料中婚礼上新郎及新娘的服饰搭配上来看,体现的是中西习俗融合成为时尚,B正确;AC说法不符合史实,当时仍然存在包办婚姻及门第观念,排除;材料未涉及政府的作用,排除D。故选B。

15. 下框内文字材料评论的中国科技成就是

A. “东方红一号”发射成功 B. “神舟”五号发射成功

C. 第一颗原子弹爆炸成功 D. 人工合成结晶牛胰岛素

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,“神舟”五号是中国载人航天工程发射的第五艘飞船,也是中华人民共和国发射的第一艘载人航天飞船,因此B正确;ACD均与“载人航天”的说法无关,排除。故选B。

16. 20世纪90年代,我国经济体制改革出现了根本性突破,其表现是

A. 在农村推行家庭联产承包责任制

B. 创建经济特区,发展外向型经济

C. 扩大企业自主权,实行政企分开

D. 逐步建立社会主义市场经济体制

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学可知,1992年中共十四大我国提出建立社会主义市场经济体制,使我国经济体制改革出现根本性突破,故D项正确;在农村推行家庭联产承包责任制是1978年农村经济体制改革内容,排除A项;创建经济特区,发展外向型经济是在1980年,排除B项;扩大企业自主权,实行政企分开是1984年城市经济体制改革内容,排除C项。故选D

二、非选择题(本大题共4小題,第17題12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之。朋友信之,少者怀之”,“修已以安人”,“修己以安百姓.

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战。到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一概括孔子心目中的“仁人君子”的形象,并结合所学知识简述孔子的政治抱负。

(2)依据材料二并结合所学,谈谈你对“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”这句话的理解。

【答案】(1)形象:注重个人自我修养,具备诸多美德;具有经世济民情怀。抱负:改变春秋时期天下大乱的政治局面,主张“克己复礼”,匡正社会秩序。

(2)宋代理学吸收佛道思想精髓,将“理”作为宇宙万物本原,形成哲学体系;理学将天理和社会伦理道德结合起来,强化了伦理道德;理学摒弃佛道中彼岸世界思想,肯定现实生活,促进了儒学伦理道德的世俗化;理学巩固了儒学正统地位。

【解析】

【详解】(1)形象:根据材料“不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德”可归纳出注重个人自我修养,具备诸多美德;根据材料“而且更应怀抱经世济民的情怀”可归纳出具有经世济民情怀。抱负:结合所学知识可知,孔子的政治抱负是改变春秋时期天下大乱的政治局面,主张“克己复礼”,匡正社会秩序。

(2)理解:根据材料“理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系”可归纳出宋代理学吸收佛道思想精髓,将“理”作为宇宙万物本原,形成哲学体系;根据材料“他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想”可归纳出理学摒弃佛道中彼岸世界思想,肯定现实生活,促进了儒学伦理道德的世俗化;结合所学知识可知,理学将天理和社会伦理道德结合起来,强化了伦理道德;理学巩固了儒学正统地位。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,各民族至少实现了法律上平等的联合。

——摘编自李帆《以“中华”为族称:辛亥革命前后的民族认同》

材料二 抗日战争烽火的洗礼,使中国人民在精神上、组织上的进步达到前所未有的高度。中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。中国人民抗日战争的胜利,成为中华民族走向复兴的历史转折点。正是在中国人民抗日战争胜利的基础上,中国共产党领导中国人民进而取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。

——摘自《胡锦涛在抗战胜利60周年纪念大会讲话》

(1)依据材料一,分析民国初年中华民族观念广泛流行的原因。

(2)根据材料二,归纳抗日战争对中华民族伟大意义。

【答案】(1)原因:中华民国的建立及中华民国国号的使用,增强了人们对中华民族观念的认同; “五族共和”思想有利于民族平等,使统一多民族共和观念深入人心;用“中华”一次来命名各种事物的行为,促进了中华民族观念的流行;《中华民国临时约法》的颁布,使中华民族共同体的发展有了法律保障。

(2)意义:大大增强了中华民族的凝聚力(自尊心、自信心、民族精神);促进了中华民族民族民主意识的新觉醒;抗战胜利是中华民族走向复兴的历史转折点(提高了中国的国际地位、为新民主主义革命胜利和新中国建立和变革创立了条件)。

【解析】

【详解】(1)原因:根据“1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。”得出中华民国的建立及中华民国国号的使用,增强了人们对中华民族观念的认同;根据“民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。”得出 “五族共和”思想有利于民族平等,使统一多民族共和观念深入人心;根据““中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。”得出用“中华”一词来命名各种事物的行为,促进了中华民族观念的流行;根据“《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来……”得出《中华民国临时约法》的颁布,使中华民族共同体的发展有了法律保障。

(2)意义:根据“中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。”可得出大大增强了中华民族的凝聚力(自尊心、自信心、民族精神);促进了中华民族民族民主意识的新觉醒;根据“中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。”可得出抗战胜利是中华民族走向复兴的历史转折点。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912-1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,再加上扩建企业,新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额。其中、面粉业和纺织业发展最快,化工皮革、卷烟等行业也有相当发展。但是,第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

——人教版高中《历史》必修二

材料二 20世纪50年代中国工业结构比重图

——虞和平主编《中国现代化历程》

(1)根据材料一,分析此阶段中国近代民族资本主义工业的发展特点。

(2)依据材料二和所学知识,指出20世纪50年代我国工业的新变化,并分析我国工业结构变化的原因。

【答案】(1)特点:发展迅速;轻工业相对突出;好景不长;国际竞争力弱等。

(2)新变化:工业结构方面,轻工业比重下降,重工业比重上升;经济形态方面,建立起社会主义经济。原因:“一五”计划优先发展重工业;开展社会主义三大改造,建立社会主义基本制度。

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额”可归纳出发展迅速;根据材料“面粉业和纺织业发展最快”可归纳出轻工业相对突出;根据材料“第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来”可归纳出好景不长和国际竞争力弱等。

(2)新变化:从材料中的工业结构来看,可归纳出轻工业比重下降,重工业比重上升;从当时的经济形态来看,可归纳出建立起社会主义经济。原因:结合材料所给时间和上述分析的新变化可知,这主要和一五计划及三大改造有关。

20. 阅读下列材料,回答问题。

材料 新中国实行的各版护照简介

根据材料,以“护照变化与 ”提炼一个主题,并结合史实加以说明。

【答案】示例:护照变化与新中国外交

从护照上的文字看,50年代由于外交上采取一边倒政策,主要是同社会主义国家有外交关系,护照采取了中俄文对照;70年代前期护照改为中法英文对照,也体现了中苏关系的恶化以及与西方国家的建交热潮主题。从护照的使用范围来看,80年代护照上不再注明使用的限定范围,反映了中国已走上对外开放的道路。从护照的性质来看,由因公护照为主到因私护照为主,对外开放加深,尊重公民合法出国自由。从护照的签发数量来看,80年代之前,由于计划经济和当时的政治氛围,加之长期处于同世界隔绝的状态,签发护照数量很少;随着改革开放的深入和加入世贸组织,对外联系增多,特别是在生活水平提高、生活观念改变的民众中,涌现了出国热潮,使护照签发数量剧增。

中国护照变化是中国社会变化的缩影,带有鲜明的时代政治印记。

【解析】

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料所给时间和新中国实行的各版护照简介,可拟定论题是护照变化与新中国外交,关于阐释可从护照的内容及新中国成立以来的外交政策及发展阶段等角度进行分析即可。

历史试题卷

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。

1. 黄河流域原始农耕时代的居民是

A. 山顶洞人 B. 河姆渡原始居民 C. 半坡原始居民 D. 北京人

2. 联合国教科文组织第30届世界遗产大会将中国河南安阳殷墟列人世界文化遗产名录,这是因为殷墟出土了具有文明标志性作用的

A. 甲骨文、青铜器

B 甲骨文、瓷器

C. 青铜器、丝绸

D. 甲骨文、丝绸

3. 秦朝“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变。”材料中“规范”是指

A. 分封制度 B. 世袭制度 C. 中央集权制度 D. 宗法制度

4. 唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”这句话意在强调

A. 应严刑处罚失职官员 B. 选官须注重才学

C. 官员失职会危害民生 D. 选官应注重品行

5. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”和民间谚语“苏湖熟,天下足”。这两段材料所反映的现象主要说明了

A. 东南沿海地区农民赋税负担重

B. 苏州和湖州成为人才汇集之处

C. 江南广泛种植原产美洲的作物

D. 江南地区已成为全国经济重心

6. 元朝时期,对西藏地区实行有效管辖机构是

A. 宣政院 B. 枢密院 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

7. 明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A. 重农抑商政策名存实亡

B. 商业道德伦理发生重大变化

C. 士人主流价值取向改变

D. 社会经济变动冲击传统观念

8. “太平天国运动为中国的近代化减少了阻力。”这一说法的主要依据

A. 《天朝田亩制度》具有革命性

B. 太平天国运动动摇了清朝统治的政治基础

C 《资政新篇》要求发展资本主义

D. 拜上帝会吸收了西方文化

9. “万里出征,抬棺死战,驱外虏于西域,为民族第一功臣”是对近代一位民族英堆的评价。这位民族英雄是

A. 林则徐 B. 左宗棠 C. 冯子材 D. 邓世昌

10. 某研究者查阅到光绪二十七年一份吏部档案,残缺不全,原文有:“上年□月间,□□入都,本署即被占据,迨洋兵撤退,检查署内所存档案则例等件,全行遗失。”与这份档案相关的历史事件是

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华

11. 下面是同学们排演历史剧拟定的各幕标题。据此判断剧本名称应该是

A. 走向共和 B. 军阀割据 C. 近代化开端 D. 国家统一

12. 民谣具有时代特点。下图民谣的内容反映了当时的民众

A. 支持国民大革命

B. 支持农村革命根据地

C. 拥护抗日民族统一战线

D. 拥护解放区的土地政策

13. 美国作家索尔兹伯里在其著作中说:“它是一曲人类求生存的凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这场“战斗”指的是

A. 北伐战争

B. 南昌起义

C. 土地革命

D. 红军长征

14. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

15. 下框内文字材料评论的中国科技成就是

A. “东方红一号”发射成功 B. “神舟”五号发射成功

C. 第一颗原子弹爆炸成功 D. 人工合成结晶牛胰岛素

16. 20世纪90年代,我国经济体制改革出现了根本性突破,其表现

A. 在农村推行家庭联产承包责任制

B. 创建经济特区,发展外向型经济

C. 扩大企业自主权,实行政企分开

D. 逐步建立社会主义市场经济体制

二、非选择题(本大题共4小題,第17題12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之。朋友信之,少者怀之”,“修已以安人”,“修己以安百姓.

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战。到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一概括孔子心目中的“仁人君子”的形象,并结合所学知识简述孔子的政治抱负。

(2)依据材料二并结合所学,谈谈你对“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”这句话的理解。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,各民族至少实现了法律上平等的联合。

——摘编自李帆《以“中华”为族称:辛亥革命前后的民族认同》

材料二 抗日战争烽火的洗礼,使中国人民在精神上、组织上的进步达到前所未有的高度。中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。中国人民抗日战争的胜利,成为中华民族走向复兴的历史转折点。正是在中国人民抗日战争胜利的基础上,中国共产党领导中国人民进而取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。

——摘自《胡锦涛在抗战胜利60周年纪念大会讲话》

(1)依据材料一,分析民国初年中华民族观念广泛流行的原因。

(2)根据材料二,归纳抗日战争对中华民族的伟大意义。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912-1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,再加上扩建企业,新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额。其中、面粉业和纺织业发展最快,化工皮革、卷烟等行业也有相当发展。但是,第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

——人教版高中《历史》必修二

材料二 20世纪50年代中国工业结构比重图

——虞和平主编《中国现代化历程》

(1)根据材料一,分析此阶段中国近代民族资本主义工业的发展特点。

(2)依据材料二和所学知识,指出20世纪50年代我国工业的新变化,并分析我国工业结构变化的原因。

20. 阅读下列材料,回答问题。

材料 新中国实行的各版护照简介

根据材料,以“护照变化与 ”提炼一个主题,并结合史实加以说明。

新邵县2020年下期高一期末质量检测

历史试题卷 解析版

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。

1. 黄河流域原始农耕时代的居民是

A. 山顶洞人 B. 河姆渡原始居民 C. 半坡原始居民 D. 北京人

【答案】C

【解析】

【详解】据所学可知,半坡氏族是黄河流域原始农耕时代的居民,C正确;山顶洞人是生活在北京周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,A错误;河姆渡原始居民生活在长江流域,B错误;北京人生活在北京周口店龙骨山,D错误。

2. 联合国教科文组织第30届世界遗产大会将中国河南安阳殷墟列人世界文化遗产名录,这是因为殷墟出土了具有文明标志性作用的

A. 甲骨文、青铜器

B. 甲骨文、瓷器

C. 青铜器、丝绸

D. 甲骨文、丝绸

【答案】A

【解析】

【详解】据所学可知,中国河南安阳殷墟是商朝都城遗址。商朝历史上具有文明标志性的就是甲骨文(我国目前发现的最早文字)、青铜器(夏商周被称为青铜时代),A正确;据所学可知,从商代中期到东汉晚期是陶发展到瓷的过渡阶段,故瓷器不可能是殷墟出土的文明标志,B错误;在出土的商代遗物中,虽多次发现玉蚕,但丝织技术发达却是汉代,以丝绸之路著名,C错误;据上分析可知,D错误。

3. 秦朝“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变。”材料中“规范”是指

A. 分封制度 B. 世袭制度 C. 中央集权制度 D. 宗法制度

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“在政府组织上,嬴政大帝给中国历代王朝奠定了权威性的规范,使得以后几百个帝王只能在他所想到的圈子里做小小的修正,而无力作巨大改变”,并结合所学可知,秦始皇创立的中央集权制度是中国古代基本的政治制度,以后历朝虽有修改但始终没有突破其基本框架,所以材料中的“规范”指的是中央集权制度,故C项正确;分封制在西周时确立到春秋战国时期瓦解,故A项错误;世袭制从夏朝开始确立,故B项错误;宗法制瓦解于春秋战国时期,故D项错误。

4. 唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。”这句话意在强调

A. 应严刑处罚失职官员 B. 选官须注重才学

C. 官员失职会危害民生 D. 选官应注重品行

【答案】D

【解析】

【详解】题中材料指出选官标准中片面注重言辞刀笔(语言、文章)的而不注重品行(道德)的弊端是害已害民,即D项所述。

5. 《宋史》记载:“国家根本,仰给东南”和民间谚语“苏湖熟,天下足”。这两段材料所反映现象主要说明了

A. 东南沿海地区农民赋税负担重

B. 苏州和湖州成为人才汇集之处

C. 江南广泛种植原产美洲的作物

D. 江南地区已成为全国经济重心

【答案】D

【解析】

【详解】两段材料说明国家赋税主要来自南方,以苏州和湖州为代表的江南地区,经济地位上升,故D符合题意;材料无法判断东南地区的农民赋税负担是否沉重,且赋税比重要看国家征收的赋税占农民生产总量的比例,故A不符合题意;材料没有反映苏州和湖州成为人才汇集之处,故B不符合题意;我国种植原产美洲的农作物是在明清时期,时间上不符,故C不符合题意。

6. 元朝时期,对西藏地区实行有效管辖的机构是

A. 宣政院 B. 枢密院 C. 理藩院 D. 驻藏大臣

【答案】A

【解析】

【详解】据所学可知,元朝时期,对西藏地区实行有效管辖的机构是宣政院,这是元朝正式归属中央政权的开始,A正确;枢密院是管理军事的中央机构,B错误;理藩院是清朝管理少数民族地区事物的中央机构,C错误;驻藏大臣是清朝时期雍正帝时期设置的管理西藏的官员,D错误。

7. 明中叶以前,商人在文学作品中多被描述为见利忘义、骄奢淫逸之徒;此后,秉性端庄、诚信有义的商人形象在明清小说中却屡见不鲜。商人形象的变化反映出

A. 重农抑商政策名存实亡

B. 商业道德伦理发生重大变化

C. 士人主流价值取向改变

D. 社会经济变动冲击传统观念

【答案】D

【解析】

【详解】明朝中期以后,商品经济获得迅速发展,商人的社会地位也有所提高。文学作品中商人形象的变化与社会经济的变动和商人地位的变化密切相关,故D符合题意;重农抑商政策是我国古代基本的经济政策,故A不符合题意;明朝中叶前后,依然以儒家思想为指导思想,商业伦理道德没有发生重大变化,故B不符合题意;受儒家思想的禁锢,当时士人主流价值取向没有改变,故C不符合题意。

8. “太平天国运动为中国近代化减少了阻力。”这一说法的主要依据

A. 《天朝田亩制度》具有革命性

B. 太平天国运动动摇了清朝统治的政治基础

C. 《资政新篇》要求发展资本主义

D. 拜上帝会吸收了西方文化

【答案】B

【解析】

【详解】近代中国民主革命的任务是反帝反封建,太平天国运动之所以为中国的近代化减少了阻力,主要是太平天国运动打击了清王朝统治,推动了中国的近代化,B正确;虽然《天朝田亩制度》具有革命性,但并未实施,故不是主要依据,A错误;《资政新篇》的发展资本主义,也没有实行,故C错误;拜上帝教是发动太平天国运动的宗教旗帜,并不是减少近代化阻力的依据,D错误。

9. “万里出征,抬棺死战,驱外虏于西域,为民族第一功臣”是对近代一位民族英堆的评价。这位民族英雄是

A. 林则徐 B. 左宗棠 C. 冯子材 D. 邓世昌

【答案】B

【解析】

【详解】1865年,阿古柏率兵侵入新疆。左宗棠力主收复新疆。1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。1876年,左宗棠采取“先北后南,缓进急战”的策略,打败阿古柏。1878年,左宗棠率军收复除伊犁外的新疆地区。故B正确;林则徐主要是禁烟运动,排除A;冯子材是中法战争中镇南关大捷中民族英雄,排除C;邓世昌是黄海海战中牺牲的民族英雄,排除D。故选B。

10. 某研究者查阅到光绪二十七年一份吏部档案,残缺不全,原文有:“上年□月间,□□入都,本署即被占据,迨洋兵撤退,检查署内所存档案则例等件,全行遗失。”与这份档案相关的历史事件是

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华

【答案】D

【解析】

【详解】试题分析:根据材料中“入都”可知“洋兵”侵入北京,再根据“光绪二十七年”可判断是八国联军侵华。故选D。

11. 下面是同学们排演历史剧拟定的各幕标题。据此判断剧本名称应该是

A. 走向共和 B. 军阀割据 C. 近代化开端 D. 国家统一

【答案】A

【解析】

【详解】从武昌起义、 民国建立等内容可得出其与辛亥革命有关,而对联的内容则体现的是“中华苏维埃民主共和国”,因此主题为“走向共和”,A正确;军阀割据与对联无关,排除B;C项是洋务运动,排除C;材料没有涉及到统一,排除D。

12. 民谣具有时代特点。下图民谣的内容反映了当时的民众

A. 支持国民大革命

B. 支持农村革命根据地

C. 拥护抗日民族统一战线

D. 拥护解放区的土地政策

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:料民谣中的“红四军”成立于1928年6月。国民革命是1924-1927年间,A项排除。农村革命根据地的创建开始于1927年10月,井冈山是第一个农村革命根据地,B项符合题意,正确。抗日民族统一战线是1937年9月建立的,C项排除。解放区是解放战争时期即1946-1949年间存在,D项排除。故选B。

考点:新民主主义革命

13. 美国作家索尔兹伯里在其著作中说:“它是一曲人类求生存凯歌,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场险象环生、危在旦夕的战斗。”这场“战斗”指的是

A. 北伐战争

B. 南昌起义

C. 土地革命

D. 红军长征

【答案】D

【解析】

【详解】从材料中的“是为避开蒋介石的魔爪而进行的一场生死攸关、征途漫漫的撤退”来看,这场“战斗”指的是红军长征。红军长征是在反“围剿”失败之后的战略转移,最终取得胜利,使中国革命转危为安。故答案为D项。北伐战争不符合“避开蒋介石的魔爪”,排除A项;南昌起义是在南昌城发动的,不符合“征途漫漫的撤退”等信息,排除B项;土地革命是中国共产党在革命根据地发动的打土豪、分田地的运动,与材料信息不符,排除C项。

14. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】从材料中婚礼上新郎及新娘的服饰搭配上来看,体现的是中西习俗融合成为时尚,B正确;AC说法不符合史实,当时仍然存在包办婚姻及门第观念,排除;材料未涉及政府的作用,排除D。故选B。

15. 下框内文字材料评论的中国科技成就是

A. “东方红一号”发射成功 B. “神舟”五号发射成功

C. 第一颗原子弹爆炸成功 D. 人工合成结晶牛胰岛素

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,“神舟”五号是中国载人航天工程发射的第五艘飞船,也是中华人民共和国发射的第一艘载人航天飞船,因此B正确;ACD均与“载人航天”的说法无关,排除。故选B。

16. 20世纪90年代,我国经济体制改革出现了根本性突破,其表现是

A. 在农村推行家庭联产承包责任制

B. 创建经济特区,发展外向型经济

C. 扩大企业自主权,实行政企分开

D. 逐步建立社会主义市场经济体制

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学可知,1992年中共十四大我国提出建立社会主义市场经济体制,使我国经济体制改革出现根本性突破,故D项正确;在农村推行家庭联产承包责任制是1978年农村经济体制改革内容,排除A项;创建经济特区,发展外向型经济是在1980年,排除B项;扩大企业自主权,实行政企分开是1984年城市经济体制改革内容,排除C项。故选D

二、非选择题(本大题共4小題,第17題12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之。朋友信之,少者怀之”,“修已以安人”,“修己以安百姓.

——林存光《孔子新论》

材料二 汉武帝时期,儒学确立了独尊地位,呈现繁盛之势。魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战。到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也随之减弱。理学家提出“理”是宇宙万物的本原,理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一概括孔子心目中的“仁人君子”的形象,并结合所学知识简述孔子的政治抱负。

(2)依据材料二并结合所学,谈谈你对“到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”这句话的理解。

【答案】(1)形象:注重个人自我修养,具备诸多美德;具有经世济民情怀。抱负:改变春秋时期天下大乱的政治局面,主张“克己复礼”,匡正社会秩序。

(2)宋代理学吸收佛道思想精髓,将“理”作为宇宙万物本原,形成哲学体系;理学将天理和社会伦理道德结合起来,强化了伦理道德;理学摒弃佛道中彼岸世界思想,肯定现实生活,促进了儒学伦理道德的世俗化;理学巩固了儒学正统地位。

【解析】

【详解】(1)形象:根据材料“不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁忽等诸美德”可归纳出注重个人自我修养,具备诸多美德;根据材料“而且更应怀抱经世济民的情怀”可归纳出具有经世济民情怀。抱负:结合所学知识可知,孔子的政治抱负是改变春秋时期天下大乱的政治局面,主张“克己复礼”,匡正社会秩序。

(2)理解:根据材料“理学以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系”可归纳出宋代理学吸收佛道思想精髓,将“理”作为宇宙万物本原,形成哲学体系;根据材料“他们摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想”可归纳出理学摒弃佛道中彼岸世界思想,肯定现实生活,促进了儒学伦理道德的世俗化;结合所学知识可知,理学将天理和社会伦理道德结合起来,强化了伦理道德;理学巩固了儒学正统地位。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如第一章总纲第二条“中华民国之主权属于国民全体”,第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,各民族至少实现了法律上平等的联合。

——摘编自李帆《以“中华”为族称:辛亥革命前后的民族认同》

材料二 抗日战争烽火的洗礼,使中国人民在精神上、组织上的进步达到前所未有的高度。中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。中国人民抗日战争的胜利,成为中华民族走向复兴的历史转折点。正是在中国人民抗日战争胜利的基础上,中国共产党领导中国人民进而取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。

——摘自《胡锦涛在抗战胜利60周年纪念大会讲话》

(1)依据材料一,分析民国初年中华民族观念广泛流行的原因。

(2)根据材料二,归纳抗日战争对中华民族伟大意义。

【答案】(1)原因:中华民国的建立及中华民国国号的使用,增强了人们对中华民族观念的认同; “五族共和”思想有利于民族平等,使统一多民族共和观念深入人心;用“中华”一次来命名各种事物的行为,促进了中华民族观念的流行;《中华民国临时约法》的颁布,使中华民族共同体的发展有了法律保障。

(2)意义:大大增强了中华民族的凝聚力(自尊心、自信心、民族精神);促进了中华民族民族民主意识的新觉醒;抗战胜利是中华民族走向复兴的历史转折点(提高了中国的国际地位、为新民主主义革命胜利和新中国建立和变革创立了条件)。

【解析】

【详解】(1)原因:根据“1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。”得出中华民国的建立及中华民国国号的使用,增强了人们对中华民族观念的认同;根据“民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。”得出 “五族共和”思想有利于民族平等,使统一多民族共和观念深入人心;根据““中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。”得出用“中华”一词来命名各种事物的行为,促进了中华民族观念的流行;根据“《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来……”得出《中华民国临时约法》的颁布,使中华民族共同体的发展有了法律保障。

(2)意义:根据“中国人民深刻认识到,中国要实现民族振兴和人民幸福,必须首先实现民族独立和人民解放,必须建立人民当家作主的人民民主政权,真正掌握自己的命运。”可得出大大增强了中华民族的凝聚力(自尊心、自信心、民族精神);促进了中华民族民族民主意识的新觉醒;根据“中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛生命力。”可得出抗战胜利是中华民族走向复兴的历史转折点。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1912-1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,再加上扩建企业,新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额。其中、面粉业和纺织业发展最快,化工皮革、卷烟等行业也有相当发展。但是,第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

——人教版高中《历史》必修二

材料二 20世纪50年代中国工业结构比重图

——虞和平主编《中国现代化历程》

(1)根据材料一,分析此阶段中国近代民族资本主义工业的发展特点。

(2)依据材料二和所学知识,指出20世纪50年代我国工业的新变化,并分析我国工业结构变化的原因。

【答案】(1)特点:发展迅速;轻工业相对突出;好景不长;国际竞争力弱等。

(2)新变化:工业结构方面,轻工业比重下降,重工业比重上升;经济形态方面,建立起社会主义经济。原因:“一五”计划优先发展重工业;开展社会主义三大改造,建立社会主义基本制度。

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“新増资本达到13亿元相当于辛亥革命前50年的投资总额”可归纳出发展迅速;根据材料“面粉业和纺织业发展最快”可归纳出轻工业相对突出;根据材料“第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来”可归纳出好景不长和国际竞争力弱等。

(2)新变化:从材料中的工业结构来看,可归纳出轻工业比重下降,重工业比重上升;从当时的经济形态来看,可归纳出建立起社会主义经济。原因:结合材料所给时间和上述分析的新变化可知,这主要和一五计划及三大改造有关。

20. 阅读下列材料,回答问题。

材料 新中国实行的各版护照简介

根据材料,以“护照变化与 ”提炼一个主题,并结合史实加以说明。

【答案】示例:护照变化与新中国外交

从护照上的文字看,50年代由于外交上采取一边倒政策,主要是同社会主义国家有外交关系,护照采取了中俄文对照;70年代前期护照改为中法英文对照,也体现了中苏关系的恶化以及与西方国家的建交热潮主题。从护照的使用范围来看,80年代护照上不再注明使用的限定范围,反映了中国已走上对外开放的道路。从护照的性质来看,由因公护照为主到因私护照为主,对外开放加深,尊重公民合法出国自由。从护照的签发数量来看,80年代之前,由于计划经济和当时的政治氛围,加之长期处于同世界隔绝的状态,签发护照数量很少;随着改革开放的深入和加入世贸组织,对外联系增多,特别是在生活水平提高、生活观念改变的民众中,涌现了出国热潮,使护照签发数量剧增。

中国护照变化是中国社会变化的缩影,带有鲜明的时代政治印记。

【解析】

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料所给时间和新中国实行的各版护照简介,可拟定论题是护照变化与新中国外交,关于阐释可从护照的内容及新中国成立以来的外交政策及发展阶段等角度进行分析即可。

同课章节目录