河北省2020-2021学年高二下学期期中练习卷历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 河北省2020-2021学年高二下学期期中练习卷历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-05 17:55:39 | ||

图片预览

文档简介

河北省2020-2021学年高二下学期期中练习卷一历史试题

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

距今约5300 - 4000年,分布于长江下游的良渚文化。据考古发现,不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术工,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业。据此可知

A. 证明了长江流域已进入青铜文明 B. 代表了高度发达的早期中原文化

C. 体现了先民在生产劳动中的智慧 D. 反映了早期不同文明区域的交流

周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A. 推动了文化的交流与文化认同 B. 强化了君主专制权力

C. 实现了王室对地方的直接控制 D. 确立了贵族世袭特权

学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 宗法血缘关系 B. 家国同构观念 C. 中央集权意识 D. 安土重迁理念

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”中国人强调姓所反映的实质是( )

A. 男尊女卑思想严重 B. 家族宗法观念浓厚 C. 个人观念淡漠 D. 专制王权强大

秦始皇采纳韩非子“集权”学说,汉武帝接受董仲舒“天人感应”学说,宋代思想家提倡“格物致知,正心诚意”,明末清初黄宗羲认为“天下为主,君为客”。这些思想的共同之处在于( )

A. 促进了自然经济的发展 B. 使儒家思想不断发展、完善

C. 推动了封建专制的发展 D. 有利于维护封建统治

春秋时代,社会群体可分为公子、卿大夫、士三层;到战国时期,大夫或士大夫越来越成为官僚、贵族和有名望的知识分子的统称。这种变化说明( )

A. 等级制度逐渐消失 B. 社会结构发生变化 C. 儒学思想产生影响 D. 官僚政治已经确立

美国著名历史学家费正清说:“(秦朝)在证明法家思想有效用的同时,秦王朝(的灭亡)也体现了孟子的一个思想的正确……”这个“正确的思想”是指( )

A. “劳心者治人,劳力者治于人” B. “天时不如地利,地利不如人和”

C. “民为贵,社稷次之,君为轻” D. “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

班固在《汉书?艺文志》中说,诸子百家“其官虽殊,譬犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也”。这反映了诸子百家( )

A. 在理论上求同存异 B. 最终达到殊途同归 C. 均为稳定统治服务 D. 有相互融合的特点

东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上( )

A. 推动了独尊儒学局面的出现 B. 促使社会阶层趋于固化

C. 打破了世家大族对政权的垄断 D. 动摇了郡县制的基础

汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A. 削弱王国势力,加强中央集权 B. 制衡丞相势力,强化君主专制

C. 重用儒家学者,提高儒学地位 D. 任用外戚权臣,削弱丞相权力

《剑桥中国史》写道:“对帝国而言并不是新东西,也不是起源于秦。但公元前221年的改革至关重要,它断然摒弃了必然引起间接统治的重立列国的思想。”这段话评说的制度应是(? ? )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 郡县制 D. 郡国并行制

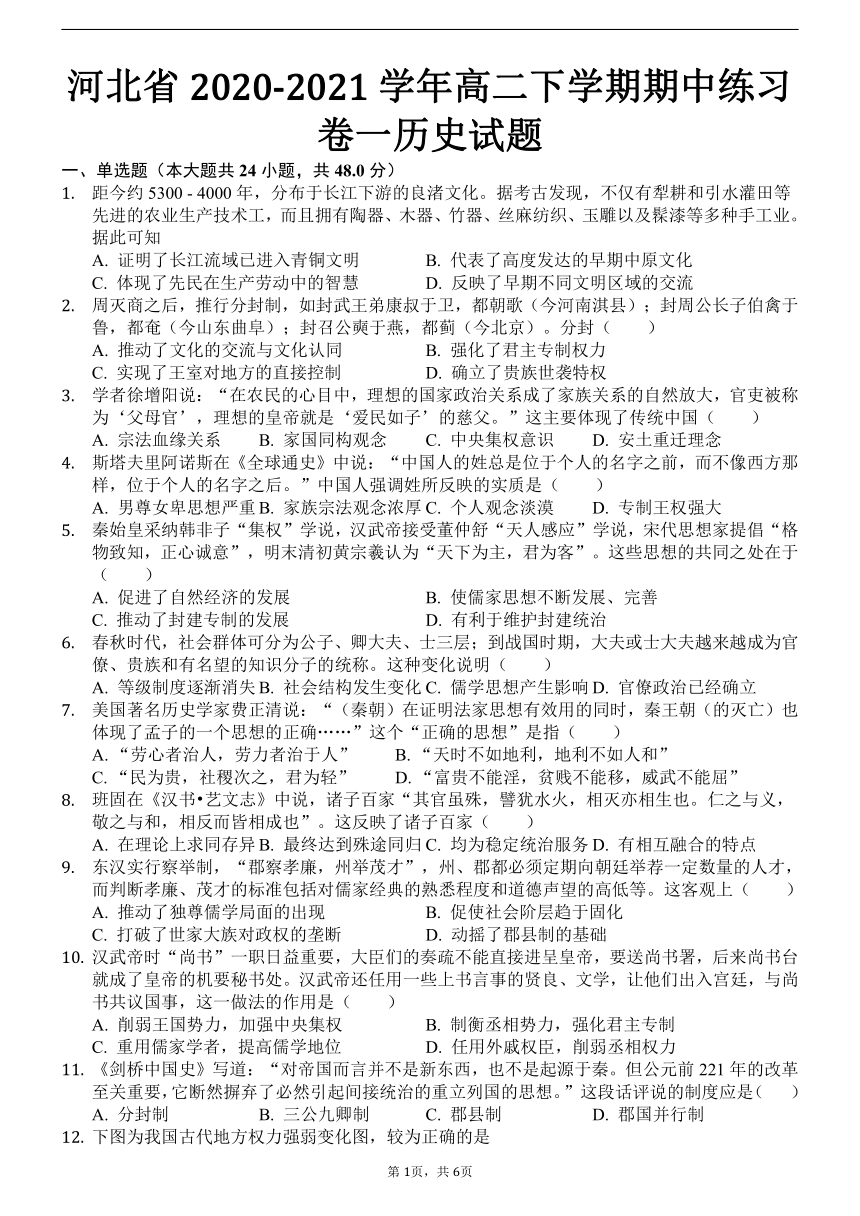

下图为我国古代地方权力强弱变化图,较为正确的是

A. B.

C. D.

北魏迁都后,在都城洛阳为外族使节设置了“四夷馆”和“四夷里”,主要居住有归魏的南朝人士、边夷侍子和朝贡使节、入朝的周边民族首领以及大多以朝贡使节名义进入洛阳的胡商贩客,并用归正、归德、慕化、慕义等词为“馆”“里”定名。此举旨在( )

A. 促进洛阳经济的恢复发展 B. 彰显民族政策的开明

C. 凸显北魏的华夏正统地位 D. 缓和南北政权的矛盾

北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是( )

A. 抵制土地兼并 B. 促进人口增长 C. 增加财税收入 D. 稳定个体小农

“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和‘白屋之子’无甚不同;而科举之制,使‘白屋之子’可以平步而至公卿。”该材料

A. 反映了九品中正制的双重作用 B. 肯定了科举制带来的社会流动

C. 说明科举制彻底扭转了门第观念 D. 指出了九品中正制下世家大族垄断选官权

东晋南朝时,贾弼之祖孙三代专精谱学。弼之撰《十八州士族谱》,共七百多卷。宋刘湛、齐王俭、梁王僧孺也都有谱学专著。谱学盛行反映了( )

A. 士族用谱学挽救衰亡的命运 B. 士族注重本家族的谱系

C. 突破九品中正制的选官标准 D. 谱学是选官的重要依据

据《资治通鉴?唐纪八》记载,贞观年间,唐太宗签署了征收十八岁以下体壮者当兵的敕书,但魏征就是不肯属敕。魏征只是门下省正五品的给事中,居然有权阻止最高指示的下达。这主要是因为( )

A. 门下省参与决策程序制度化 B. 皇帝昏庸大臣操纵朝政

C. 门下省可监察政府政令实施 D. 分割相权避免君主独裁

唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明( )

A. 三省六部制基本上已被废除 B. 政府的行政效率极大提高

C. 君权与相权的关系有所调整 D. 中书省、门下省决策权扩大

李克强总理强调“政府有权也不可任性”“法无授权不可为、法定职责必须为”,指明了历代政府职能转变的方向,从秦汉起,中国政府体制的核心问题,一是官僚的选拔问题,二是政府体系内部的权力制衡问题。隋唐解决“政府有权也不可任性”问题的独创性举措( )

A. 丰富了官吏选拔的手段 B. 提高了决策的周密程度

C. 打破了世家对官场的垄断 D. 推动丞相制度走向瓦解

763年,唐礼部侍郎杨绾上书皇帝说:“进士者皆育当代之学而不通经史,明经者但记帖括(默写填空).又投牒自举(自己报名参加考试),非古先哲王侧席待贤之道。”要求“明经、进士及道举并停”,恢复古代察举孝廉的方法。杨绾认为科举制( )

A. 考试内容有失偏颇 B. 选拔标准不合时宜 C. 选才路径沿袭传统 D. 录取原则公平公正

日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制’’的崩溃,在“农村--农村市场--半农村城市--中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁( )

A. 促使城市功能完全经济化 B. 使商品生产规模空前扩大

C. 带动了社会经济的商品化 D. 使农村经济实现了商品化

佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为( )

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求 B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化 D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

朱熹曾借用佛教月印万川说来解释自己的观点:一个月亮高挂夜空,人间的江河湖泊中却可以看到无数的月亮,无数的月亮终归于一个月亮。朱熹想要解释的观点是( )

A. 天理是万物的本原 B. 理先气后 C. 三纲五常即是天理 D. 格物致知

宋代苏轼曾尖锐地指出:“国家自近岁以来,吏多而缺少,率一官而三人共之,居者一人,去者一人,而伺之者又一人,是一官而有二人者无事而食也。”这种状况的出现根源于()

A. 五代十国遗留下众多的历史问题 B. 宋代统治者进一步扩大科举取士

C. 宋代统治者加强专制统治的举措 D. 宋代统治者推行无为而治的政策

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

地方政治制度是中央集权制度的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一??周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣……甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

--《史记?秦始皇本纪》

材料二??(秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任官职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央考课郡守,郡守考课县令长。

--李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三??汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之始,郡邑居半。时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

材料四?(元行省)军国重事,无不领之。此由中央政府常派重臣镇压地方之上,实为一种变相之封建。而汉、唐州郡地方政府之地位,渺不再得。此制大体上为明、清所承袭,于地方政事之推进,有莫大损害。自此遂只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失。

--钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,概括战国时期分封制的影响,并指出秦朝是如何破解的?

(2)据材料二,概括秦朝郡县制度的主要影响。

(3)据材料三并结合所学知识,指出西汉的地方政治制度是什么。结合所学知识分析“有叛国”的原因。

(4)据材料四概括钱穆的主要观点。

(5)综合以上材料,谈谈你对古代中国地方行政制度演变的认识。

三、开放性试题(本大题共2小题,共24.0分)

阅读材料,完成下列要求。

? 材料

中国古代选官制度演化简表

时期

选官制

办法

选官权

夏、商、西周

世袭制、世卿世禄制

亲贵合一、世代相传

奴隶主、贵族

春秋、战国、秦

封爵制、军功制

养士、军功、客卿

国君、贵族

汉代

察举制

察访人才、举荐任官

地方官

魏晋南北朝

九品中正制

品第士人、按品授官

中正官

隋代到清光绪

科举制

分科考试,以成绩优劣定取舍

朝廷

从上述材料提取有关中国古代选官制度演化的一个特点,并结合所学知识进行说明。(要求:特点须具体明确,说明须结合史实,表述清晰)

阅读材料,回答下列问题。

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。

(2)结合所学知识,论述制度创新对王朝盛衰的影响。(要求:联系中国封建王朝盛衰的史实;观点明确;史论结合;言之成理即可。)

期中练习卷一答案

答案和解析

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】C

22.【答案】A

23.【答案】A

24.【答案】C

25.【答案】(1)影响:关系疏远,相互攻击,威胁周天子的权威。破解:统一国家;推行郡县制。

(2)影响:有利于加强中央集权,官僚政治取代贵族政治。

(3)制度:郡国并行制。原因:诸侯享有世袭统治权。

(4)观点:中央加强对地方控制;地方缺乏自主性。

(5)认识:古代中国地方行政制度在继承中不断变革;中央集权与地方分权的关系需要妥善处理。

【解析】(1)本题考查分封制与郡县制知识点,要求具备解读材料,归纳、概括,灵活运用所学解决问题的能力。第一小问的影响,依据材料一“属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”可以得出影响是关系疏远,相互攻击,威胁周天子的权威。第二小问的破解,依据材料一“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县”可以得出破解是统一国家;推行郡县制。

(2)本题考查秦朝郡县制度的主要影响,要求具备解读材料,归纳、概括的能力。依据材料二“郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。…郡县官必须服从朝廷的统一调动”可以得出影响是有利于加强中央集权,官僚政治取代贵族政治。

(3)本题考查西汉郡国并行制知识点,要求具备解读材料,知识迁移,灵活运用所学解决问题的能力。第一小问的制度,依据材料三“徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣”可以得出制度是郡国并行制。第二小问的原因,结合所学可知,郡国并行制下诸侯享有世袭统治权,容易形成割据势力。

(4)本题考查对元朝行省制的认识,要求具备解读材料,归纳、概括的能力。本小问的观点,依据材料四“只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失”可以得出观点是中央加强对地方控制;地方缺乏自主性。

(5)本题对古代中国地方行政制度演变的认识,要求具备解读材料,知识迁移,灵活运用所学解决问题的能力。本小问的认识,依据四则材料,结合所学可知,古代中国地方行政制度在继承中不断变革;中央集权与地方分权的关系需要妥善处理。

26.【答案】特点:中国古代选官标准逐渐趋向公平公正。说明:夏、商、西周的选官制度以血缘为标准,到春秋、战国、秦这一时期开始被打破,汉代选官制度则以道德学问为标准;魏晋南北朝的选官制度以家世、门第为标准,自隋以后以学识、才能为标准。由此可知,选拔标准从血缘、门第逐渐发展到才学,使得选官越来越制度化,越来越趋于公平。

【解析】本题主要考查古代的选官制度,要求具备解答表格信息与知识的迁移运用能力。本题属于开放性试题,结合所学和材料进行分析。结合材料可知,古代选官制度越来越公正,合理。通过夏商周的世袭制,汉代的察举制,魏晋南北朝的九品中正制及隋唐的科举制的特点和影响分析。

27.【答案】(1)主要考查学生调动,运用知识解决问题的能力,以及识记的能力.郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;尊儒制度:儒家思想成为正统思想.为加强中央集权奠定了思想基础;科举制度:把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大中央财政收入,加强了中央集权的经济基础;

(2)主要考查综合分析问题的能力,以及论证观点的能力,难度较大.结合隋唐,明清时期的历史进行作答.

故答案为:

(1)郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;尊儒制度:儒家思想成为正统思想.为加强中央集权奠定了思想基础;科举制度:把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大中央财政收入,加强了中央集权的经济基础.

(2)制度创新是王朝兴盛的关键.

隋唐三省六部制、科举制等因制度创新而兴盛,明清时期仅仅是强化中央集权,没有创新因没有制度创新而衰落.

【解析】(1)解答的关键是从图片切入,结合中国封建社会的政治、经济、文化进行思考;

(2)解答的关键是从论述制度创新对王朝盛衰的影响切入,结合隋唐,明清时期的历史进行思考.

本题考查了中国封建社会的政治,经济,文化,考查学生准确解读材料,获取有效信息的能力,调动、运用知识解决问题的能力.本题难度较大.

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

距今约5300 - 4000年,分布于长江下游的良渚文化。据考古发现,不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术工,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业。据此可知

A. 证明了长江流域已进入青铜文明 B. 代表了高度发达的早期中原文化

C. 体现了先民在生产劳动中的智慧 D. 反映了早期不同文明区域的交流

周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A. 推动了文化的交流与文化认同 B. 强化了君主专制权力

C. 实现了王室对地方的直接控制 D. 确立了贵族世袭特权

学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 宗法血缘关系 B. 家国同构观念 C. 中央集权意识 D. 安土重迁理念

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”中国人强调姓所反映的实质是( )

A. 男尊女卑思想严重 B. 家族宗法观念浓厚 C. 个人观念淡漠 D. 专制王权强大

秦始皇采纳韩非子“集权”学说,汉武帝接受董仲舒“天人感应”学说,宋代思想家提倡“格物致知,正心诚意”,明末清初黄宗羲认为“天下为主,君为客”。这些思想的共同之处在于( )

A. 促进了自然经济的发展 B. 使儒家思想不断发展、完善

C. 推动了封建专制的发展 D. 有利于维护封建统治

春秋时代,社会群体可分为公子、卿大夫、士三层;到战国时期,大夫或士大夫越来越成为官僚、贵族和有名望的知识分子的统称。这种变化说明( )

A. 等级制度逐渐消失 B. 社会结构发生变化 C. 儒学思想产生影响 D. 官僚政治已经确立

美国著名历史学家费正清说:“(秦朝)在证明法家思想有效用的同时,秦王朝(的灭亡)也体现了孟子的一个思想的正确……”这个“正确的思想”是指( )

A. “劳心者治人,劳力者治于人” B. “天时不如地利,地利不如人和”

C. “民为贵,社稷次之,君为轻” D. “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

班固在《汉书?艺文志》中说,诸子百家“其官虽殊,譬犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也”。这反映了诸子百家( )

A. 在理论上求同存异 B. 最终达到殊途同归 C. 均为稳定统治服务 D. 有相互融合的特点

东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上( )

A. 推动了独尊儒学局面的出现 B. 促使社会阶层趋于固化

C. 打破了世家大族对政权的垄断 D. 动摇了郡县制的基础

汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A. 削弱王国势力,加强中央集权 B. 制衡丞相势力,强化君主专制

C. 重用儒家学者,提高儒学地位 D. 任用外戚权臣,削弱丞相权力

《剑桥中国史》写道:“对帝国而言并不是新东西,也不是起源于秦。但公元前221年的改革至关重要,它断然摒弃了必然引起间接统治的重立列国的思想。”这段话评说的制度应是(? ? )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 郡县制 D. 郡国并行制

下图为我国古代地方权力强弱变化图,较为正确的是

A. B.

C. D.

北魏迁都后,在都城洛阳为外族使节设置了“四夷馆”和“四夷里”,主要居住有归魏的南朝人士、边夷侍子和朝贡使节、入朝的周边民族首领以及大多以朝贡使节名义进入洛阳的胡商贩客,并用归正、归德、慕化、慕义等词为“馆”“里”定名。此举旨在( )

A. 促进洛阳经济的恢复发展 B. 彰显民族政策的开明

C. 凸显北魏的华夏正统地位 D. 缓和南北政权的矛盾

北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是( )

A. 抵制土地兼并 B. 促进人口增长 C. 增加财税收入 D. 稳定个体小农

“门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和‘白屋之子’无甚不同;而科举之制,使‘白屋之子’可以平步而至公卿。”该材料

A. 反映了九品中正制的双重作用 B. 肯定了科举制带来的社会流动

C. 说明科举制彻底扭转了门第观念 D. 指出了九品中正制下世家大族垄断选官权

东晋南朝时,贾弼之祖孙三代专精谱学。弼之撰《十八州士族谱》,共七百多卷。宋刘湛、齐王俭、梁王僧孺也都有谱学专著。谱学盛行反映了( )

A. 士族用谱学挽救衰亡的命运 B. 士族注重本家族的谱系

C. 突破九品中正制的选官标准 D. 谱学是选官的重要依据

据《资治通鉴?唐纪八》记载,贞观年间,唐太宗签署了征收十八岁以下体壮者当兵的敕书,但魏征就是不肯属敕。魏征只是门下省正五品的给事中,居然有权阻止最高指示的下达。这主要是因为( )

A. 门下省参与决策程序制度化 B. 皇帝昏庸大臣操纵朝政

C. 门下省可监察政府政令实施 D. 分割相权避免君主独裁

唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。这表明( )

A. 三省六部制基本上已被废除 B. 政府的行政效率极大提高

C. 君权与相权的关系有所调整 D. 中书省、门下省决策权扩大

李克强总理强调“政府有权也不可任性”“法无授权不可为、法定职责必须为”,指明了历代政府职能转变的方向,从秦汉起,中国政府体制的核心问题,一是官僚的选拔问题,二是政府体系内部的权力制衡问题。隋唐解决“政府有权也不可任性”问题的独创性举措( )

A. 丰富了官吏选拔的手段 B. 提高了决策的周密程度

C. 打破了世家对官场的垄断 D. 推动丞相制度走向瓦解

763年,唐礼部侍郎杨绾上书皇帝说:“进士者皆育当代之学而不通经史,明经者但记帖括(默写填空).又投牒自举(自己报名参加考试),非古先哲王侧席待贤之道。”要求“明经、进士及道举并停”,恢复古代察举孝廉的方法。杨绾认为科举制( )

A. 考试内容有失偏颇 B. 选拔标准不合时宜 C. 选才路径沿袭传统 D. 录取原则公平公正

日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制’’的崩溃,在“农村--农村市场--半农村城市--中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁( )

A. 促使城市功能完全经济化 B. 使商品生产规模空前扩大

C. 带动了社会经济的商品化 D. 使农村经济实现了商品化

佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为( )

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求 B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化 D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

朱熹曾借用佛教月印万川说来解释自己的观点:一个月亮高挂夜空,人间的江河湖泊中却可以看到无数的月亮,无数的月亮终归于一个月亮。朱熹想要解释的观点是( )

A. 天理是万物的本原 B. 理先气后 C. 三纲五常即是天理 D. 格物致知

宋代苏轼曾尖锐地指出:“国家自近岁以来,吏多而缺少,率一官而三人共之,居者一人,去者一人,而伺之者又一人,是一官而有二人者无事而食也。”这种状况的出现根源于()

A. 五代十国遗留下众多的历史问题 B. 宋代统治者进一步扩大科举取士

C. 宋代统治者加强专制统治的举措 D. 宋代统治者推行无为而治的政策

二、材料解析题(本大题共1小题,共10.0分)

地方政治制度是中央集权制度的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一??周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣……甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

--《史记?秦始皇本纪》

材料二??(秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任官职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”,中央考课郡守,郡守考课县令长。

--李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三??汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之始,郡邑居半。时则有叛国而无叛郡。秦制之得,亦以明矣。

材料四?(元行省)军国重事,无不领之。此由中央政府常派重臣镇压地方之上,实为一种变相之封建。而汉、唐州郡地方政府之地位,渺不再得。此制大体上为明、清所承袭,于地方政事之推进,有莫大损害。自此遂只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失。

--钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一,概括战国时期分封制的影响,并指出秦朝是如何破解的?

(2)据材料二,概括秦朝郡县制度的主要影响。

(3)据材料三并结合所学知识,指出西汉的地方政治制度是什么。结合所学知识分析“有叛国”的原因。

(4)据材料四概括钱穆的主要观点。

(5)综合以上材料,谈谈你对古代中国地方行政制度演变的认识。

三、开放性试题(本大题共2小题,共24.0分)

阅读材料,完成下列要求。

? 材料

中国古代选官制度演化简表

时期

选官制

办法

选官权

夏、商、西周

世袭制、世卿世禄制

亲贵合一、世代相传

奴隶主、贵族

春秋、战国、秦

封爵制、军功制

养士、军功、客卿

国君、贵族

汉代

察举制

察访人才、举荐任官

地方官

魏晋南北朝

九品中正制

品第士人、按品授官

中正官

隋代到清光绪

科举制

分科考试,以成绩优劣定取舍

朝廷

从上述材料提取有关中国古代选官制度演化的一个特点,并结合所学知识进行说明。(要求:特点须具体明确,说明须结合史实,表述清晰)

阅读材料,回答下列问题。

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。

(2)结合所学知识,论述制度创新对王朝盛衰的影响。(要求:联系中国封建王朝盛衰的史实;观点明确;史论结合;言之成理即可。)

期中练习卷一答案

答案和解析

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】D

17.【答案】A

18.【答案】C

19.【答案】B

20.【答案】A

21.【答案】C

22.【答案】A

23.【答案】A

24.【答案】C

25.【答案】(1)影响:关系疏远,相互攻击,威胁周天子的权威。破解:统一国家;推行郡县制。

(2)影响:有利于加强中央集权,官僚政治取代贵族政治。

(3)制度:郡国并行制。原因:诸侯享有世袭统治权。

(4)观点:中央加强对地方控制;地方缺乏自主性。

(5)认识:古代中国地方行政制度在继承中不断变革;中央集权与地方分权的关系需要妥善处理。

【解析】(1)本题考查分封制与郡县制知识点,要求具备解读材料,归纳、概括,灵活运用所学解决问题的能力。第一小问的影响,依据材料一“属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”可以得出影响是关系疏远,相互攻击,威胁周天子的权威。第二小问的破解,依据材料一“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县”可以得出破解是统一国家;推行郡县制。

(2)本题考查秦朝郡县制度的主要影响,要求具备解读材料,归纳、概括的能力。依据材料二“郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。…郡县官必须服从朝廷的统一调动”可以得出影响是有利于加强中央集权,官僚政治取代贵族政治。

(3)本题考查西汉郡国并行制知识点,要求具备解读材料,知识迁移,灵活运用所学解决问题的能力。第一小问的制度,依据材料三“徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣”可以得出制度是郡国并行制。第二小问的原因,结合所学可知,郡国并行制下诸侯享有世袭统治权,容易形成割据势力。

(4)本题考查对元朝行省制的认识,要求具备解读材料,归纳、概括的能力。本小问的观点,依据材料四“只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失”可以得出观点是中央加强对地方控制;地方缺乏自主性。

(5)本题对古代中国地方行政制度演变的认识,要求具备解读材料,知识迁移,灵活运用所学解决问题的能力。本小问的认识,依据四则材料,结合所学可知,古代中国地方行政制度在继承中不断变革;中央集权与地方分权的关系需要妥善处理。

26.【答案】特点:中国古代选官标准逐渐趋向公平公正。说明:夏、商、西周的选官制度以血缘为标准,到春秋、战国、秦这一时期开始被打破,汉代选官制度则以道德学问为标准;魏晋南北朝的选官制度以家世、门第为标准,自隋以后以学识、才能为标准。由此可知,选拔标准从血缘、门第逐渐发展到才学,使得选官越来越制度化,越来越趋于公平。

【解析】本题主要考查古代的选官制度,要求具备解答表格信息与知识的迁移运用能力。本题属于开放性试题,结合所学和材料进行分析。结合材料可知,古代选官制度越来越公正,合理。通过夏商周的世袭制,汉代的察举制,魏晋南北朝的九品中正制及隋唐的科举制的特点和影响分析。

27.【答案】(1)主要考查学生调动,运用知识解决问题的能力,以及识记的能力.郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;尊儒制度:儒家思想成为正统思想.为加强中央集权奠定了思想基础;科举制度:把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大中央财政收入,加强了中央集权的经济基础;

(2)主要考查综合分析问题的能力,以及论证观点的能力,难度较大.结合隋唐,明清时期的历史进行作答.

故答案为:

(1)郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;尊儒制度:儒家思想成为正统思想.为加强中央集权奠定了思想基础;科举制度:把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大中央财政收入,加强了中央集权的经济基础.

(2)制度创新是王朝兴盛的关键.

隋唐三省六部制、科举制等因制度创新而兴盛,明清时期仅仅是强化中央集权,没有创新因没有制度创新而衰落.

【解析】(1)解答的关键是从图片切入,结合中国封建社会的政治、经济、文化进行思考;

(2)解答的关键是从论述制度创新对王朝盛衰的影响切入,结合隋唐,明清时期的历史进行思考.

本题考查了中国封建社会的政治,经济,文化,考查学生准确解读材料,获取有效信息的能力,调动、运用知识解决问题的能力.本题难度较大.

同课章节目录