2012高考语文二轮复习试题:科普文章与报告

文档属性

| 名称 | 2012高考语文二轮复习试题:科普文章与报告 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-03-11 11:09:00 | ||

图片预览

文档简介

2012高考语文二轮复习试题:科普文章与报告

考点一 根据数据和材料提炼观点

阅读下面的新闻调查,回答后面的问题。

博士越多越好吗?

近日,中国青年报社会调查中心通过腾讯教育频道,对3 291人进行的一项调查显示,76.1%的人认为博士不是越多越好,博士生教育应回归精英教育。参与调查的人中,本专科学历、硕士学历和博士学历者分别占到51.0%、27.1%和11.2%。

功利化目的使博士生教育俨然成了“职业教育”

去年4月,国务院学位办主任杨玉良透露,2008年中国内地拥有博士授权资格的高校超过310所,美国只有253所。2007年,我国博士人数超过5万人,2008年这一数字继续上升,超过美国成为世界上最大的博士学位授予国家。

据了解,随着博士生教育的迅猛发展,如今除高校教职岗位、科研机构的研究岗位需要从业者有高学历之外,其他一些本不需要高学历的岗位也“水涨船高”,纷纷提高学历门槛。比如有的地方招聘处级干部,就明确提出应聘者学历须为博士;还有的地方,在人才晋升中,学历也是明文或者不明文的重要标准。

有人指出,这样的结果就是,一些人仅仅为找好工作或者为晋升而读博,使得培养一国研究型顶尖人才的博士生教育俨然成了“职业教育”,读博功利化现象突出。

北京市某高校教师李晓霞坦言,自己读博就是为了评职称。上世纪90年代进入高校工作的李晓霞,在教师岗位上工作了10多年,近年来她发现,新同事都是清一色的博士,学校也开始把博士学历作为评职称的必须条件。这个现实逼得她不得不在临近40岁时重回课堂,读起了在职博士。

此次调查中,59.2%的人认为,人们读博是为了在评职称和晋升上更有竞争力。“一些单位不应唯学历取人。”我国高等教育管理专家、教育家,北京大学原常务副校长王义遒教授,在接受中国青年报记者采访时说,如今部分单位,比如高校在录用教职人员时都会盯着博士,这不是一个好现象。王义遒说,哈佛大学虽然是美国首屈一指的高校,但它的教职人员整体学历水平并不高。上世纪90年代的一项调查甚至将哈佛大学的教师整体学历水平排在全美最后一位。“不过,这和我们的一些评估体系有关系,高校需要有较强研究能力的教师为学校出成果,加分数。但一些实践能力强,技术高明的人才高校也很需要。”

调查中,43.5%的人认为,人们选择读博是因为找工作不顺利,通过读博推迟就业;39.2%的人认为人们读博只是为了获得进入高校或科研单位的“敲门砖”。

“每个导师最多带3个人比较合理”

有学者用“大跃进”“泡沫化”形容当下博士生数量急剧膨胀及博士生质量下降的情况,认为博士作为学历教育的“塔尖”,其教育水平不仅反映一国最高教育水平和科研水平,也影响着一国知识创新能力和学术水准。长此以往,不仅难以保证博士生的质量,还会带来博士生就业难的问题,出现“高学历,低就业”现象。

而近年来屡见不鲜的博士论文抄袭现象,更是加剧了人们对博士质量的担忧。去年9月,中国科协的一项调查显示,对一直以来都令社会不齿甚至愤怒的“学术不端行为”,分别有39%和23%的博士认为是“值得同情”和“可以原谅”的。这种“宽容”实在令普通人感到难以理解。

此次调查中,44.1%的人对博士生的印象是“抄袭严重,水分很多”。此外,56.8%的人认为一心为搞研究读博士的人太少了;50.6%的人感到现在的博士越来越多,已经不稀罕了;还有29.0%的人对博士的印象是“书呆子,创新能力较弱”。

“现在我们很多博士论文都能上国际前沿杂志,这在10年前是很难想象的。所以从我个人来看,现在的博士水平也没有大家说的那么差。 ”王义遒告诉记者,他在参与北京大学博士生论文答辩时发现,很多博士论文质量远超过10年前的水平,加之现在国内的各种实验仪器、设备已经和国际接轨,博士生的眼界和能力也大大提高,“不过各个大学的情况不一样,博士生教育也存在优劣。不过有一个很严重的问题就是博士太多,师资不够。”

据调查,我国博士生导师数量远远不能满足日益增长的博士生数量的要求,使得当下我国每名博士生导师平均要带5-8名博士研究生,高于国外每名导师带2至3名学生的比例。

“每个导师最多带3个人比较合理。”王义遒曾问某高校博导“学生的论文情况如何”,那个博导很坦率地告诉他,自己没有看学生的论文,只是大致浏览了一下论文框架,“像这样的情况,据我所知不在少数。”王义遒说,我们国家需要大量的博士人才,但现在的增长速度太快了,“我很赞同博士生教育回归精英教育的说法。”

(《中国青年报》2009年7月26日,有删节。

记者 肖舒楠 实习生 刘跃)

1. 本文谈到了我国博士教育中的诸多问题,请结合全文,谈谈本文涉及了博士教育中的哪些突出问题?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

答案:①功利化目的使博士生教育俨然成了“职业教育”,当下博士生数量急剧膨胀。

②博士论文抄袭现象等学术不端行为,加剧了人们对博士质量的担忧。

③我国博士生导师数量远远不能满足日益增长的博士生数量的要求,博士生导师所带学生过多。

考点二 分析文体特征

阅读下面文章,完成文后题目。

知识与财富决定生活满意度与乐观度

对中国人民基本生活满意度调查在2007年5-6月间完成。样本区分为——大城市5个:北京、上海、广州、武汉、成都;中小城市5个:保定、宁波、绵阳、锦州、咸阳;农村县7个,分别位于:荆州、保定、宁波、绵阳、锦州、咸阳和江门。样本在各地区均使用等额给样的方法,每县市的预定抽样总量均为300人;使用多段随机抽样方法获得样本家庭,户内合格受访对象为18岁以上且其个人生日离访问日期最近的成年人。本次调查最终获得的成功样本为5 584个,其中城市居民为3 243人,农村居民为2 341人。(调查样本基本构成情况:性别:男占49.6%,女占50.4%;受教育程度:小学以下占7.6%,小学占15.9%,初中占31.6%,高中/中专/中技占26.5%,大专占10.9%,本科以上占6.9%)

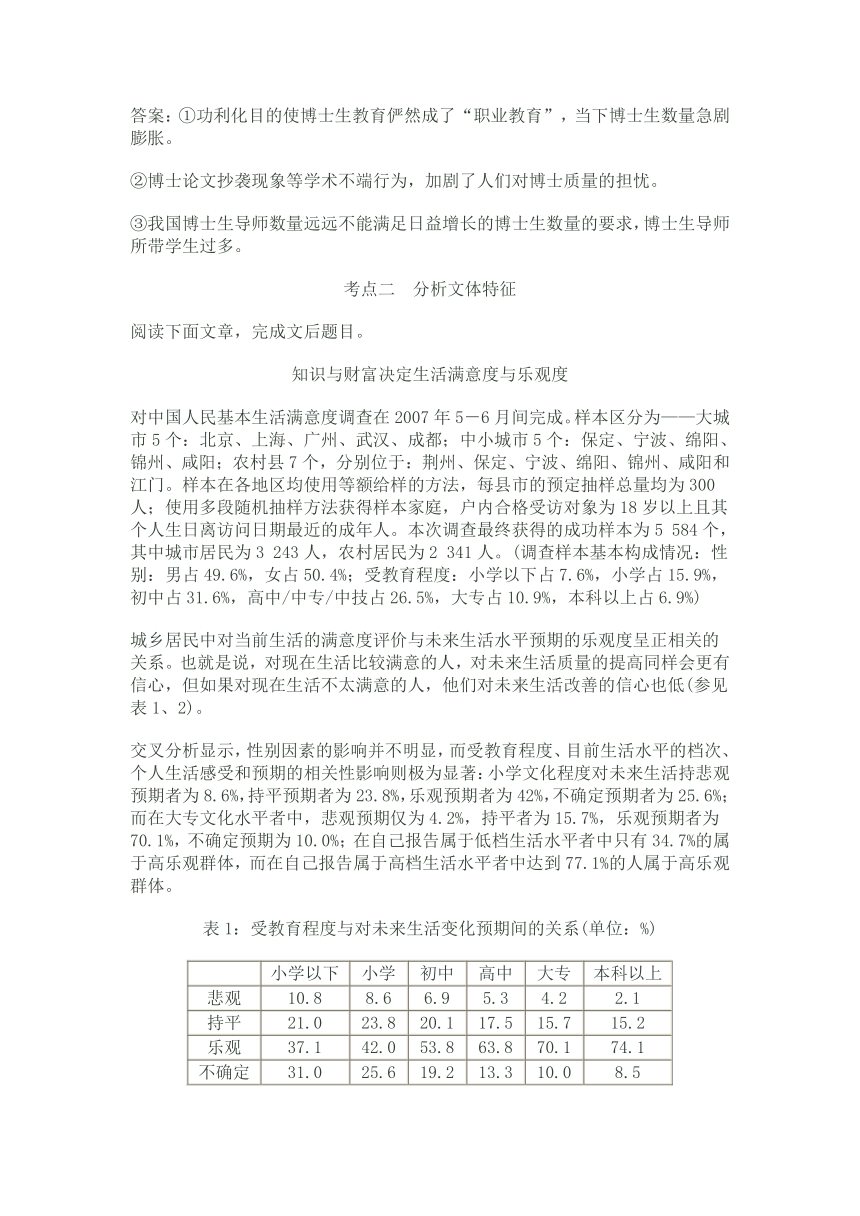

城乡居民中对当前生活的满意度评价与未来生活水平预期的乐观度呈正相关的关系。也就是说,对现在生活比较满意的人,对未来生活质量的提高同样会更有信心,但如果对现在生活不太满意的人,他们对未来生活改善的信心也低(参见表1、2)。

交叉分析显示,性别因素的影响并不明显,而受教育程度、目前生活水平的档次、个人生活感受和预期的相关性影响则极为显著:小学文化程度对未来生活持悲观预期者为8.6%,持平预期者为23.8%,乐观预期者为42%,不确定预期者为25.6%;而在大专文化水平者中,悲观预期仅为4.2%,持平者为15.7%,乐观预期者为70.1%,不确定预期为10.0%;在自己报告属于低档生活水平者中只有34.7%的属于高乐观群体,而在自己报告属于高档生活水平者中达到77.1%的人属于高乐观群体。

表1:受教育程度与对未来生活变化预期间的关系(单位:%)

小学以下 小学 初中 高中 大专 本科以上

悲观 10.8 8.6 6.9 5.3 4.2 2.1

持平 21.0 23.8 20.1 17.5 15.7 15.2

乐观 37.1 42.0 53.8 63.8 70.1 74.1

不确定 31.0 25.6 19.2 13.3 10.0 8.5

表2:自我报告的个人生活水平与对于未

来生活变化预期间的关系(单位:%)

低档 中偏低 中档 中偏高 高档

悲观 15.1 7.9 3.8 3.4 0

持平 24.3 22.7 17.5 12.2 11.5

乐观 34.7 51.7 62.1 73.2 77,1

不确定 25.8 17.9 16.4 11.1 11.5

情绪指标的数据也印证了这一结果,在低于小学文化程度者中茫然(无聊/发愁)者与快乐(愉快/兴奋/浪漫/温馨)者之比为24.3%∶8%,小学文化水平者中为26.3%∶8.7%,初中为20.5%∶9.5%,高中为13.5%∶12.4%,大专为10.3%∶15.9%,本科以上为44%∶16%。在生活水平方面,自认属于低档生活水平者中茫然者与快乐者之比为36.4%∶47%,中偏低档生活水平者为18.8%∶9.3%,中档为11%∶12.9%,中偏高档为9.3%∶16.4%,高档为38%∶23%。

在城乡居民总体中,每10个人里大约有4个人感到平静满足,有1个人感到愉快浪漫温馨,有1个人平淡冷漠,有2、3个人会无聊、发愁、焦急和紧张,还有个别的会随遇而安。如将所有的情绪大致划分为积极的、中立的和消极的三种,则此三者间的比重约为5∶5∶1.5。对比分析可以发现,不同的人群在平静满足、平淡冷漠、紧张感方面的差距不是特别大,而最能体现差异的两类情绪是:无聊发愁与愉快浪漫温馨,这也就是我们在上面提及的茫然与快乐这两类情绪。在所有的情绪中,女性(46.2%)比男性(39.4%)更具平静满足感。城乡之间比较,更可见农村居民的平静满足感稍低于城市居民,而无聊发愁的人群者差不多2倍于市民(参见表3)。这与我国当前城乡居民受教育程度和生活水平差别是相关的。

表3:城乡居民当前情绪主要分类选 项分布(单位:%)

总体 城市居民 农村居民

平静满足 42.9 45.7 38.9

无聊发愁 16.5 13 21.1

平淡冷漠 1.2 2 10.9

愉快浪漫 1.1 1 10.8

焦急紧张 7.7 5.4 7.2

随遇而安 4.4 5 3.5

调查结果说明:知识与财富 决定生活满意度与乐观度。

2. 这份调查报告是通过什么方式进行调查的?是怎样整理、归纳调查所得到的材 料的?

_____________________________________________________________________

答案:调查报告是通过抽样调查法来进行调查的。抽样时能关注到样本的典型性、区域性、受教育程度、年龄、性别等各种因素,因此,样本具有较强的代表性,所获得的数据具有很强的说服力。在整理与归纳所得的材料时,作者对获得的数据,进行了列表,筛选出相关数据说明问题,结合调查的目的,最终得出调查的结论。

考点三 鉴赏评价文本

阅读文章,回答问题。

人类的代价

[美]蕾切尔·卡逊

现在我们主要关心的已不再是那些曾一度在全世界引起疾病的生物,卫生保健、更优越的生活条件和新式药物已经使我们在很大程度上控制住了传染性疾病。今天我们所关心的是一种潜伏在我们环境中的完全不同类型的灾害——这一灾害是在我们现代的生活方式发展起来之后由我们自己引入人类世界的。

环境健康的一系列新问题的产生原因是多方面的——一是由于各种形式的辐射,二是由于化学药物在源源不断地生产出来,杀虫剂仅是其中的一部分。现在这些化学药物正向着我们所生活的世界蔓延开来,它们直接或间接地、单个或联合地毒害着我们。这些化学药物的出现给我们投下了一个长长的阴影,这一阴影并非吉祥,因为它是无定形的和朦胧的;这一阴影令人担忧,因为简直不可能去预测人的整个一生接触这些人类未曾经验过的化学和物理作用物的后果。

杀虫剂与环境疾病分布的相关性表现在什么地方呢?我们已经看到它们现已污染了土壤、水和食物,它们具有使得河中无鱼、林中无鸟的能力。人是大自然的一部分,尽管他很不愿意承认这一点。现在这一污染已彻底地遍布于我们整个世界,难道人类能够逃脱污染吗?

我们知道,如果一个人与这些化学药物单独接触,只要摄入的总剂量达到一定限度,他就会急性中毒。不过这不是主要问题。农民、喷药人、航空员和其他接触一定量的杀虫剂的人员的突然发病或死亡是令人痛心的,更是不应该发生的。无形污染我们世界的农药,被人少量吞食后所造成的危害是有潜伏期的,因此为全体居民着想,我们必须对这一问题倍加重视并研究解决。

负责公共健康的官员们已指出:化学药物对生物的影响是可以长期积累的,并且对一个人的危害取决于他一生所获得的摄入总剂量。正因如此,这种危险很容易被人忽视。人们一贯轻视那些看来可能给我们未来带来危害的事物。一位聪明的医生莱因·达宝斯博士说:“人们平常只对症状明显的疾病极为重视。正因如此,人类一些最坏的敌人就会从从容容地乘隙而入。”

这一问题对我们每个人来说,正如同对密执安州的知更鸟或对米拉米琪的鲑鱼一样,是一个互相联系、互相依赖的生态学问题。我们毒杀了一条河流上的可恶的飞虫,于是鲑鱼就逐渐衰弱和死亡。我们毒死了湖中的蚊蚋,于是这些毒物就在食物链中由一环进入另一环,湖滨的鸟儿们很快就变成了毒物的牺牲品。我们向榆树喷了药,于是在随后而来临的那个春天里就再也听不到知更鸟的歌声了,这不是因为我们直接向知更鸟喷了药,而是因为这种毒物通过我们现在已熟知的榆树叶——蚯蚬——知更鸟一步步地得以转移。上述这些事故是记录在案的、可以观察到的,它们是我们周围可见世界的一部分,它们反映出了生命或死亡的联系之网,科学家们把它们作为生态学来研究。

不过,在我们身体内部也存在着一个生态学的世界。在这一可见的世界中,一些细微的病原产生了严重的后果;然而,平常似乎不易看出这种后果与那些病原之间的联系,因为病原出现在身体的部位离最初出现损伤的地方很远。有关当前医学研究动态的一个近期总结说:“在一个小部位上的变化,甚至在一个分子上的变化都可能影响到整个系统,并在那些看来似乎无关的器官和组织中引起变化。”对一个关心人类身体神秘而又奇妙功能的人来说,他会发觉原因和后果之间很少能够简单、容易地表现出联系来。它们可能在空间和时间上都完全脱节。为了发现发病与死亡的原因,要依靠将许多看来似乎孤立的、相互无关的事实耐心地联系在一起,这些事实是通过在广阔的、相互无关的许多领域中进行非常大量的研究工作而取 得的。

我们习惯于找寻那些明显的、直接的影响,而不研究其他方面。除非这一影响以一种无法否认的明显形式急骤地出现,否则我们总要否认危害的存在。

(选自《寂静的春天》,有改动)

3. “于是在随后而来临的那个春天里就再也听不到知更鸟的歌声了”这一句表达了作者怎样的思想感情?你认为该怎样防止“寂静的春天”的到来,请说出两种方法。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

答案:(1)这句话表达了作者对人们不重视化学药物的危害,而将要付出沉重代价、将要出现毫无生机的可怕世界的极大忧虑。

(2)防止“寂静的春天”的到来的方法。

示例一:加强人类对于化学药物危害的认识,学会长远地看问题、联系地看问题,不要忽视化学药物给人类带来的一些潜在的危险。

示例二:人类社会要通力合作,以找到人与自然和谐相处的途径与方式,千万不要为了一时的某一方面的利益而损害了长期的全局的利益,不要只顾人类自身的利益而不顾环境的保护。

考点一 根据数据和材料提炼观点

阅读下面的新闻调查,回答后面的问题。

博士越多越好吗?

近日,中国青年报社会调查中心通过腾讯教育频道,对3 291人进行的一项调查显示,76.1%的人认为博士不是越多越好,博士生教育应回归精英教育。参与调查的人中,本专科学历、硕士学历和博士学历者分别占到51.0%、27.1%和11.2%。

功利化目的使博士生教育俨然成了“职业教育”

去年4月,国务院学位办主任杨玉良透露,2008年中国内地拥有博士授权资格的高校超过310所,美国只有253所。2007年,我国博士人数超过5万人,2008年这一数字继续上升,超过美国成为世界上最大的博士学位授予国家。

据了解,随着博士生教育的迅猛发展,如今除高校教职岗位、科研机构的研究岗位需要从业者有高学历之外,其他一些本不需要高学历的岗位也“水涨船高”,纷纷提高学历门槛。比如有的地方招聘处级干部,就明确提出应聘者学历须为博士;还有的地方,在人才晋升中,学历也是明文或者不明文的重要标准。

有人指出,这样的结果就是,一些人仅仅为找好工作或者为晋升而读博,使得培养一国研究型顶尖人才的博士生教育俨然成了“职业教育”,读博功利化现象突出。

北京市某高校教师李晓霞坦言,自己读博就是为了评职称。上世纪90年代进入高校工作的李晓霞,在教师岗位上工作了10多年,近年来她发现,新同事都是清一色的博士,学校也开始把博士学历作为评职称的必须条件。这个现实逼得她不得不在临近40岁时重回课堂,读起了在职博士。

此次调查中,59.2%的人认为,人们读博是为了在评职称和晋升上更有竞争力。“一些单位不应唯学历取人。”我国高等教育管理专家、教育家,北京大学原常务副校长王义遒教授,在接受中国青年报记者采访时说,如今部分单位,比如高校在录用教职人员时都会盯着博士,这不是一个好现象。王义遒说,哈佛大学虽然是美国首屈一指的高校,但它的教职人员整体学历水平并不高。上世纪90年代的一项调查甚至将哈佛大学的教师整体学历水平排在全美最后一位。“不过,这和我们的一些评估体系有关系,高校需要有较强研究能力的教师为学校出成果,加分数。但一些实践能力强,技术高明的人才高校也很需要。”

调查中,43.5%的人认为,人们选择读博是因为找工作不顺利,通过读博推迟就业;39.2%的人认为人们读博只是为了获得进入高校或科研单位的“敲门砖”。

“每个导师最多带3个人比较合理”

有学者用“大跃进”“泡沫化”形容当下博士生数量急剧膨胀及博士生质量下降的情况,认为博士作为学历教育的“塔尖”,其教育水平不仅反映一国最高教育水平和科研水平,也影响着一国知识创新能力和学术水准。长此以往,不仅难以保证博士生的质量,还会带来博士生就业难的问题,出现“高学历,低就业”现象。

而近年来屡见不鲜的博士论文抄袭现象,更是加剧了人们对博士质量的担忧。去年9月,中国科协的一项调查显示,对一直以来都令社会不齿甚至愤怒的“学术不端行为”,分别有39%和23%的博士认为是“值得同情”和“可以原谅”的。这种“宽容”实在令普通人感到难以理解。

此次调查中,44.1%的人对博士生的印象是“抄袭严重,水分很多”。此外,56.8%的人认为一心为搞研究读博士的人太少了;50.6%的人感到现在的博士越来越多,已经不稀罕了;还有29.0%的人对博士的印象是“书呆子,创新能力较弱”。

“现在我们很多博士论文都能上国际前沿杂志,这在10年前是很难想象的。所以从我个人来看,现在的博士水平也没有大家说的那么差。 ”王义遒告诉记者,他在参与北京大学博士生论文答辩时发现,很多博士论文质量远超过10年前的水平,加之现在国内的各种实验仪器、设备已经和国际接轨,博士生的眼界和能力也大大提高,“不过各个大学的情况不一样,博士生教育也存在优劣。不过有一个很严重的问题就是博士太多,师资不够。”

据调查,我国博士生导师数量远远不能满足日益增长的博士生数量的要求,使得当下我国每名博士生导师平均要带5-8名博士研究生,高于国外每名导师带2至3名学生的比例。

“每个导师最多带3个人比较合理。”王义遒曾问某高校博导“学生的论文情况如何”,那个博导很坦率地告诉他,自己没有看学生的论文,只是大致浏览了一下论文框架,“像这样的情况,据我所知不在少数。”王义遒说,我们国家需要大量的博士人才,但现在的增长速度太快了,“我很赞同博士生教育回归精英教育的说法。”

(《中国青年报》2009年7月26日,有删节。

记者 肖舒楠 实习生 刘跃)

1. 本文谈到了我国博士教育中的诸多问题,请结合全文,谈谈本文涉及了博士教育中的哪些突出问题?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

答案:①功利化目的使博士生教育俨然成了“职业教育”,当下博士生数量急剧膨胀。

②博士论文抄袭现象等学术不端行为,加剧了人们对博士质量的担忧。

③我国博士生导师数量远远不能满足日益增长的博士生数量的要求,博士生导师所带学生过多。

考点二 分析文体特征

阅读下面文章,完成文后题目。

知识与财富决定生活满意度与乐观度

对中国人民基本生活满意度调查在2007年5-6月间完成。样本区分为——大城市5个:北京、上海、广州、武汉、成都;中小城市5个:保定、宁波、绵阳、锦州、咸阳;农村县7个,分别位于:荆州、保定、宁波、绵阳、锦州、咸阳和江门。样本在各地区均使用等额给样的方法,每县市的预定抽样总量均为300人;使用多段随机抽样方法获得样本家庭,户内合格受访对象为18岁以上且其个人生日离访问日期最近的成年人。本次调查最终获得的成功样本为5 584个,其中城市居民为3 243人,农村居民为2 341人。(调查样本基本构成情况:性别:男占49.6%,女占50.4%;受教育程度:小学以下占7.6%,小学占15.9%,初中占31.6%,高中/中专/中技占26.5%,大专占10.9%,本科以上占6.9%)

城乡居民中对当前生活的满意度评价与未来生活水平预期的乐观度呈正相关的关系。也就是说,对现在生活比较满意的人,对未来生活质量的提高同样会更有信心,但如果对现在生活不太满意的人,他们对未来生活改善的信心也低(参见表1、2)。

交叉分析显示,性别因素的影响并不明显,而受教育程度、目前生活水平的档次、个人生活感受和预期的相关性影响则极为显著:小学文化程度对未来生活持悲观预期者为8.6%,持平预期者为23.8%,乐观预期者为42%,不确定预期者为25.6%;而在大专文化水平者中,悲观预期仅为4.2%,持平者为15.7%,乐观预期者为70.1%,不确定预期为10.0%;在自己报告属于低档生活水平者中只有34.7%的属于高乐观群体,而在自己报告属于高档生活水平者中达到77.1%的人属于高乐观群体。

表1:受教育程度与对未来生活变化预期间的关系(单位:%)

小学以下 小学 初中 高中 大专 本科以上

悲观 10.8 8.6 6.9 5.3 4.2 2.1

持平 21.0 23.8 20.1 17.5 15.7 15.2

乐观 37.1 42.0 53.8 63.8 70.1 74.1

不确定 31.0 25.6 19.2 13.3 10.0 8.5

表2:自我报告的个人生活水平与对于未

来生活变化预期间的关系(单位:%)

低档 中偏低 中档 中偏高 高档

悲观 15.1 7.9 3.8 3.4 0

持平 24.3 22.7 17.5 12.2 11.5

乐观 34.7 51.7 62.1 73.2 77,1

不确定 25.8 17.9 16.4 11.1 11.5

情绪指标的数据也印证了这一结果,在低于小学文化程度者中茫然(无聊/发愁)者与快乐(愉快/兴奋/浪漫/温馨)者之比为24.3%∶8%,小学文化水平者中为26.3%∶8.7%,初中为20.5%∶9.5%,高中为13.5%∶12.4%,大专为10.3%∶15.9%,本科以上为44%∶16%。在生活水平方面,自认属于低档生活水平者中茫然者与快乐者之比为36.4%∶47%,中偏低档生活水平者为18.8%∶9.3%,中档为11%∶12.9%,中偏高档为9.3%∶16.4%,高档为38%∶23%。

在城乡居民总体中,每10个人里大约有4个人感到平静满足,有1个人感到愉快浪漫温馨,有1个人平淡冷漠,有2、3个人会无聊、发愁、焦急和紧张,还有个别的会随遇而安。如将所有的情绪大致划分为积极的、中立的和消极的三种,则此三者间的比重约为5∶5∶1.5。对比分析可以发现,不同的人群在平静满足、平淡冷漠、紧张感方面的差距不是特别大,而最能体现差异的两类情绪是:无聊发愁与愉快浪漫温馨,这也就是我们在上面提及的茫然与快乐这两类情绪。在所有的情绪中,女性(46.2%)比男性(39.4%)更具平静满足感。城乡之间比较,更可见农村居民的平静满足感稍低于城市居民,而无聊发愁的人群者差不多2倍于市民(参见表3)。这与我国当前城乡居民受教育程度和生活水平差别是相关的。

表3:城乡居民当前情绪主要分类选 项分布(单位:%)

总体 城市居民 农村居民

平静满足 42.9 45.7 38.9

无聊发愁 16.5 13 21.1

平淡冷漠 1.2 2 10.9

愉快浪漫 1.1 1 10.8

焦急紧张 7.7 5.4 7.2

随遇而安 4.4 5 3.5

调查结果说明:知识与财富 决定生活满意度与乐观度。

2. 这份调查报告是通过什么方式进行调查的?是怎样整理、归纳调查所得到的材 料的?

_____________________________________________________________________

答案:调查报告是通过抽样调查法来进行调查的。抽样时能关注到样本的典型性、区域性、受教育程度、年龄、性别等各种因素,因此,样本具有较强的代表性,所获得的数据具有很强的说服力。在整理与归纳所得的材料时,作者对获得的数据,进行了列表,筛选出相关数据说明问题,结合调查的目的,最终得出调查的结论。

考点三 鉴赏评价文本

阅读文章,回答问题。

人类的代价

[美]蕾切尔·卡逊

现在我们主要关心的已不再是那些曾一度在全世界引起疾病的生物,卫生保健、更优越的生活条件和新式药物已经使我们在很大程度上控制住了传染性疾病。今天我们所关心的是一种潜伏在我们环境中的完全不同类型的灾害——这一灾害是在我们现代的生活方式发展起来之后由我们自己引入人类世界的。

环境健康的一系列新问题的产生原因是多方面的——一是由于各种形式的辐射,二是由于化学药物在源源不断地生产出来,杀虫剂仅是其中的一部分。现在这些化学药物正向着我们所生活的世界蔓延开来,它们直接或间接地、单个或联合地毒害着我们。这些化学药物的出现给我们投下了一个长长的阴影,这一阴影并非吉祥,因为它是无定形的和朦胧的;这一阴影令人担忧,因为简直不可能去预测人的整个一生接触这些人类未曾经验过的化学和物理作用物的后果。

杀虫剂与环境疾病分布的相关性表现在什么地方呢?我们已经看到它们现已污染了土壤、水和食物,它们具有使得河中无鱼、林中无鸟的能力。人是大自然的一部分,尽管他很不愿意承认这一点。现在这一污染已彻底地遍布于我们整个世界,难道人类能够逃脱污染吗?

我们知道,如果一个人与这些化学药物单独接触,只要摄入的总剂量达到一定限度,他就会急性中毒。不过这不是主要问题。农民、喷药人、航空员和其他接触一定量的杀虫剂的人员的突然发病或死亡是令人痛心的,更是不应该发生的。无形污染我们世界的农药,被人少量吞食后所造成的危害是有潜伏期的,因此为全体居民着想,我们必须对这一问题倍加重视并研究解决。

负责公共健康的官员们已指出:化学药物对生物的影响是可以长期积累的,并且对一个人的危害取决于他一生所获得的摄入总剂量。正因如此,这种危险很容易被人忽视。人们一贯轻视那些看来可能给我们未来带来危害的事物。一位聪明的医生莱因·达宝斯博士说:“人们平常只对症状明显的疾病极为重视。正因如此,人类一些最坏的敌人就会从从容容地乘隙而入。”

这一问题对我们每个人来说,正如同对密执安州的知更鸟或对米拉米琪的鲑鱼一样,是一个互相联系、互相依赖的生态学问题。我们毒杀了一条河流上的可恶的飞虫,于是鲑鱼就逐渐衰弱和死亡。我们毒死了湖中的蚊蚋,于是这些毒物就在食物链中由一环进入另一环,湖滨的鸟儿们很快就变成了毒物的牺牲品。我们向榆树喷了药,于是在随后而来临的那个春天里就再也听不到知更鸟的歌声了,这不是因为我们直接向知更鸟喷了药,而是因为这种毒物通过我们现在已熟知的榆树叶——蚯蚬——知更鸟一步步地得以转移。上述这些事故是记录在案的、可以观察到的,它们是我们周围可见世界的一部分,它们反映出了生命或死亡的联系之网,科学家们把它们作为生态学来研究。

不过,在我们身体内部也存在着一个生态学的世界。在这一可见的世界中,一些细微的病原产生了严重的后果;然而,平常似乎不易看出这种后果与那些病原之间的联系,因为病原出现在身体的部位离最初出现损伤的地方很远。有关当前医学研究动态的一个近期总结说:“在一个小部位上的变化,甚至在一个分子上的变化都可能影响到整个系统,并在那些看来似乎无关的器官和组织中引起变化。”对一个关心人类身体神秘而又奇妙功能的人来说,他会发觉原因和后果之间很少能够简单、容易地表现出联系来。它们可能在空间和时间上都完全脱节。为了发现发病与死亡的原因,要依靠将许多看来似乎孤立的、相互无关的事实耐心地联系在一起,这些事实是通过在广阔的、相互无关的许多领域中进行非常大量的研究工作而取 得的。

我们习惯于找寻那些明显的、直接的影响,而不研究其他方面。除非这一影响以一种无法否认的明显形式急骤地出现,否则我们总要否认危害的存在。

(选自《寂静的春天》,有改动)

3. “于是在随后而来临的那个春天里就再也听不到知更鸟的歌声了”这一句表达了作者怎样的思想感情?你认为该怎样防止“寂静的春天”的到来,请说出两种方法。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

答案:(1)这句话表达了作者对人们不重视化学药物的危害,而将要付出沉重代价、将要出现毫无生机的可怕世界的极大忧虑。

(2)防止“寂静的春天”的到来的方法。

示例一:加强人类对于化学药物危害的认识,学会长远地看问题、联系地看问题,不要忽视化学药物给人类带来的一些潜在的危险。

示例二:人类社会要通力合作,以找到人与自然和谐相处的途径与方式,千万不要为了一时的某一方面的利益而损害了长期的全局的利益,不要只顾人类自身的利益而不顾环境的保护。