第16课独立自主的和平外交 教案

图片预览

文档简介

第五单元 国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

一、教学目标:

知识与能力:

新中国独立自主的和平外交政策;美国、苏联对中国的外交态度;和平共处五项原则,万隆会议上提出“求同存异”方针。

过程与方法:

通过对和平共处五项原则形成过程的学习,使学生了解新中国外交走向成熟的过程和新中国对世界外交所作的贡献。

情感、态度与价值观

了解新中国外交的成就,激发爱国热情;通过感受周恩来等老一辈革命家的外交风范,领悟和平共处五项原则和“求同存异”方针的含义,及其对处理国与国、人与人之间关系的重要价值。

二、教学重难点:

重点:和平共处五项原则和万隆会议。

难点:和平共处五项原则作为处理国与国之间关系基本准则的正确理解。

三、教学过程:

(一)、导入新课:

1949年,在中华人民共和国外交部的成立大会上,周恩来说:“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”新中国的成立,结束了我国百年的屈辱外交,翻开了外交事业的新篇章。独立自主的和平外交政策同新中国一起成长起来。

新中国书写了哪些外交政策?取得了哪些外交成就?本节课我们将学习

第16课独立自主的和平外交

(二)、讲授新课

一、和平共处五项原则的提出:

1.背景:

材料一:中国必须独立,中国必须解放,中国的事情必须由中国人民自己做主张,自己来处理,不容许任何帝国主义国家再有一丝一毫的干涉。

——毛泽东:《中国人民愿意同世界各国人民友好合作》(1949年6月15日)

材料二:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

——1949.10《中央人民政府公告》

材料三:“本政府为代表中华人民共和国全国人民唯一合法政府。凡愿遵守平等.互利及互相尊重领土主权等原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

说说新中国刚建立时,奉行什么样的外交政策?

独立自主的和平外交政策

2、外交环境:

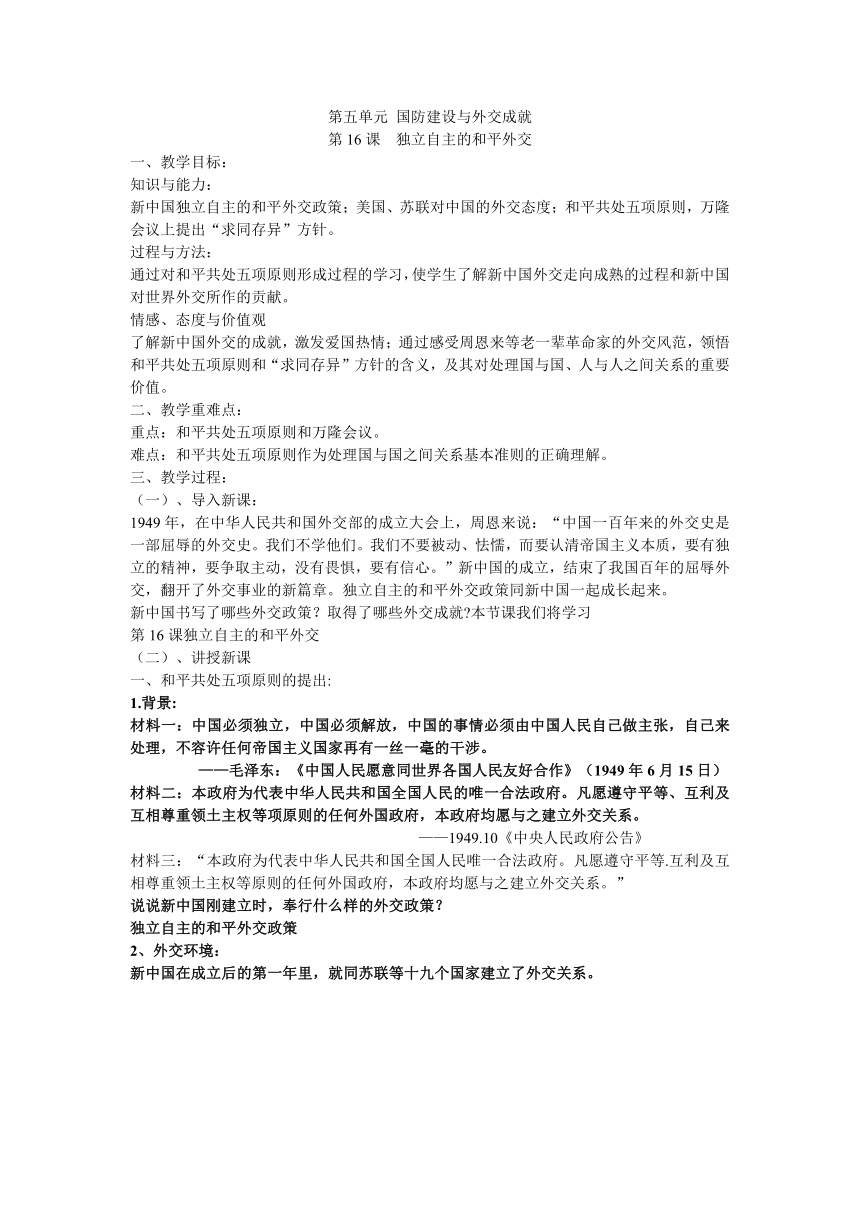

新中国在成立后的第一年里,就同苏联等十九个国家建立了外交关系。

主要是以苏联为首的社会主义国家、中国的周边国家、比较中立的北欧国家、以及中立国瑞士 。

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

“这种孤立与排斥导致美中多年的冷战局面,同时……最终导致了中苏结盟,使这一时期美国对华政策宣告失败。”——《新中国成立初期美国对华政策》

相关史事:

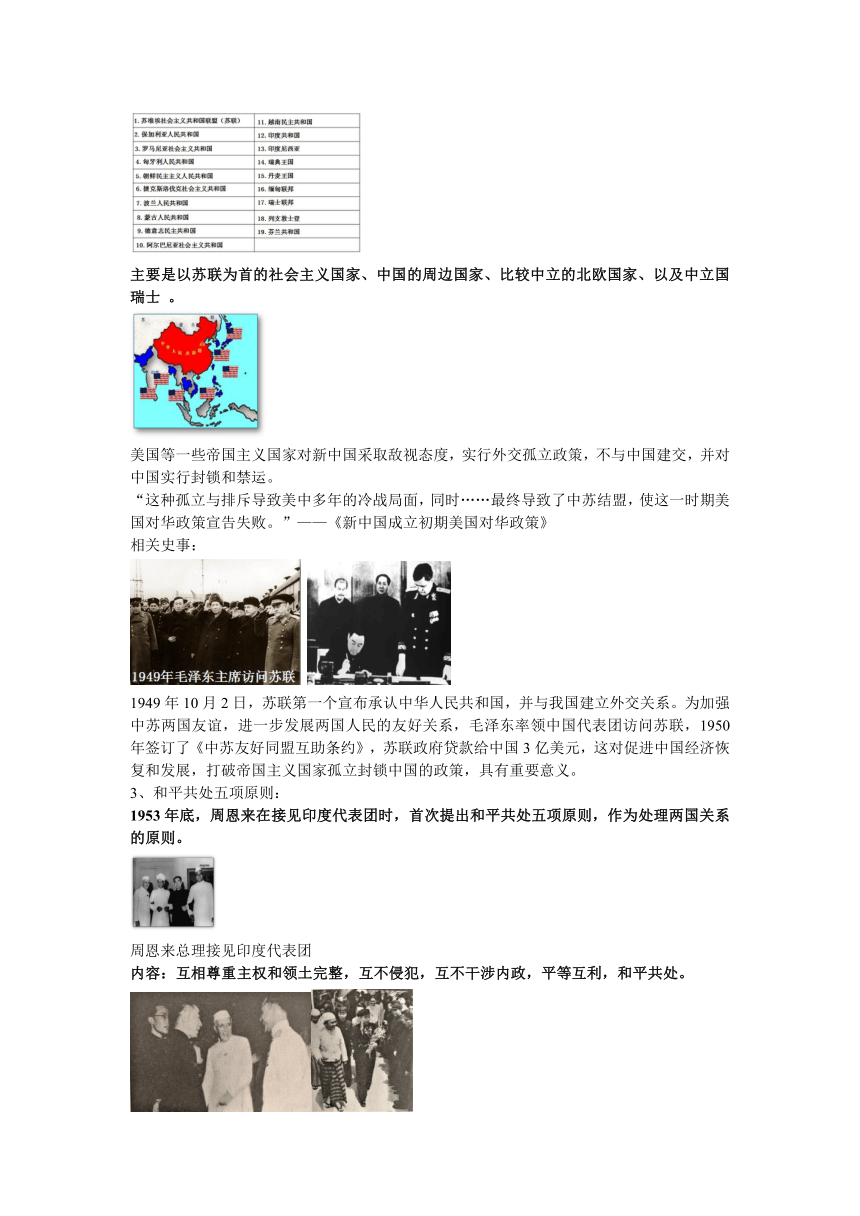

1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国建立外交关系。为加强中苏两国友谊,进一步发展两国人民的友好关系,毛泽东率领中国代表团访问苏联,1950年签订了《中苏友好同盟互助条约》,苏联政府贷款给中国3亿美元,这对促进中国经济恢复和发展,打破帝国主义国家孤立封锁中国的政策,具有重要意义。

3、和平共处五项原则:

1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

周恩来总理接见印度代表团

内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

周恩来总理访问印度 周恩来总理访问缅甸

1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

4、意义:

在三国总理的积极倡导下,和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被越来越多国家接受,处理国与国之间关系的基本准则。

材料研读:

两国总理重申指导两国关系的和平共处五项原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中,也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平与安全的坚固基础……

——《中印两国总理联合声明》1954.6

结合和平共处五项原则的内容,谈谈它对推动国际关系发展所起得作用?

60年来,历经国际风云变幻的考验,和平共处五项原则作为一个开放包容的国际法原则……适用于各种社会制度……国家之间的关系。已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则。

——习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话

相关史事:

1954年6月,周恩来率领中国代表团访问印度,受到印度总理尼赫鲁的热烈欢迎。尼赫鲁看到中国在抗美援朝战争中赢得很高的国际威望,对中国既敬佩,又担心。对此,周恩来有针对性地阐明了和平共处五项原则的基本思想:各国不分大小强弱,不论其制度如何,是可以和平相处的。各国人民的民族独立和自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择国家制度和生活方式的权利,不应受到其他国家的干涉。尼赫鲁十分赞同周恩来的看法,欣然与周恩来发表联合声明。

二、加强与亚非国家的团结合作

1、万隆会议的背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

二战后,亚洲、非洲出现了近30个独立国家,帝国主义和殖民主义不甘心自己的失败,特别是战后成为资本主义世界霸主美国,加紧在远东和东南亚制造紧张的局势,严重威胁了新兴独立国家的独立和安全,新兴国家认识到相互支持,团结一致反对帝国主义侵略的必要性

相关史事:

“克什米尔公主号空难事件”

万隆会议召开前夕,中国代表团部分成员乘坐印度国际航空公司“克什米尔公主号”飞机,由香港前往印度尼西亚。台湾特务机关阴谋刺杀周恩来,在飞机上安置了炸弹,致使飞机中途爆炸坠毁,十余人遇难。周恩来因行程有变,未搭乘此飞机,幸免于难。中国代表团并没有被这一破坏活动吓倒,仍然参加了这次会议。

2、万隆会议:

1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。

特点:第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议。

会上,帝国主义国家挑拨一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对领国搞“颠覆”活动。

3、求同存异方针:

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议的圆满成功。

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。但是,在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过.并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重” ——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非会议全体会议上的补充发言》

“求同存异”方针的含义 :

过去的遭遇相同——都曾受到帝国主义的侵略。

面临的问题相同——发展国家经济,维护民族独立,促进世界和平。

强调“同”是亚非国家团结合作的基础,是这次会议应重点关注的。

“存 异”:

社会制度不同;建设道路不同,强调“异”的客观存在,并不妨碍亚非国家间的团结合作。

实质:国家不分社会制度,应撇开分歧求共识,加强团结,增进友谊。

中国代表团还积极开展会外交往,与很多国家的代表团举行会晤,加强了同亚非各国的团结与合作。

周恩来出席日内瓦会议 (1954年4月24日)

1954年4月—7月,周恩来参加解决朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议。这是中国第一次以世界五大国的身份参加国际会议。经过周恩来积极的外交努力,最终就恢复印度支那和平问题签署了一系列协议,缓和了亚洲及世界的紧张局势,巩固了中国南部边界安全。

周恩来所表现出的宽阔的政治家胸怀和高超的斗争艺术,给与会者及国际社会留下了深刻印象,为新中国赢得很高声誉,大大提高了国际地位。

(三)、本课小结:

近代中国的落后告诉我们“弱国无外交”,新中国成立后,我国不断探索适合本国国情的外交政策,周恩来提出的“和平共处五项原则”、“求同存异”的方针,让中国的国际地位不断提高

(四)、课堂练习

1、周恩来说:“中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱,怕帝国主义。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。”新中国之初“我们不学他们”的突出表现是 ( B )

A.采取妥协退让的外交政策 B.采取独立自主的和平外交政策

C.采取明哲保身的外交方针 D.采取“求同存异”的外交方针

2、“它取得了亚洲邻国的信任,取消了缅甸、泰国等周边国家对中国这个大国的‘恐惧’心理,与新独立的亚非国家结成了战略方阵,开创了中国外交的新天地。”与上述材料有关的史实是( A )

A.中国提出了“和平共处五项原则” B.中美两国关系开始正常化

C.中国恢复了在联合国的合法席位 D.中日正式建立了外交关系

3、和平共处五项原则已经成为处理国与国关系的基本准则。下列属于其内容的是( A )

①互相尊重主权和领土完整 ②互不侵犯 ③互不干涉内政

④平等互利 ⑤和平共处 ⑥求同存异

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥

4、关于新中国成立初期的外交叙述不正确的是( C )

A.我国奉行独立自主的和平外交政策B.与苏联等17国建立了外交关系

C.美国等一些资本主义国家与新中国建立了外交关系

D.1953年,周恩来首次提出和平共处五项基本原则

(五)、板书设计:

第16课 独立自主的和平外交

一、和平共处五项原则的提出

1、新中国的外交政策:

2、外交环境

3、和平共处五项原则:

4、意义:

二、加强与亚非国家的团结合作

1、万隆会议的背景

2、万隆会议的召开

3、求同存异方针:

(六)、教学反思

第16课 独立自主的和平外交

一、教学目标:

知识与能力:

新中国独立自主的和平外交政策;美国、苏联对中国的外交态度;和平共处五项原则,万隆会议上提出“求同存异”方针。

过程与方法:

通过对和平共处五项原则形成过程的学习,使学生了解新中国外交走向成熟的过程和新中国对世界外交所作的贡献。

情感、态度与价值观

了解新中国外交的成就,激发爱国热情;通过感受周恩来等老一辈革命家的外交风范,领悟和平共处五项原则和“求同存异”方针的含义,及其对处理国与国、人与人之间关系的重要价值。

二、教学重难点:

重点:和平共处五项原则和万隆会议。

难点:和平共处五项原则作为处理国与国之间关系基本准则的正确理解。

三、教学过程:

(一)、导入新课:

1949年,在中华人民共和国外交部的成立大会上,周恩来说:“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”新中国的成立,结束了我国百年的屈辱外交,翻开了外交事业的新篇章。独立自主的和平外交政策同新中国一起成长起来。

新中国书写了哪些外交政策?取得了哪些外交成就?本节课我们将学习

第16课独立自主的和平外交

(二)、讲授新课

一、和平共处五项原则的提出:

1.背景:

材料一:中国必须独立,中国必须解放,中国的事情必须由中国人民自己做主张,自己来处理,不容许任何帝国主义国家再有一丝一毫的干涉。

——毛泽东:《中国人民愿意同世界各国人民友好合作》(1949年6月15日)

材料二:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

——1949.10《中央人民政府公告》

材料三:“本政府为代表中华人民共和国全国人民唯一合法政府。凡愿遵守平等.互利及互相尊重领土主权等原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

说说新中国刚建立时,奉行什么样的外交政策?

独立自主的和平外交政策

2、外交环境:

新中国在成立后的第一年里,就同苏联等十九个国家建立了外交关系。

主要是以苏联为首的社会主义国家、中国的周边国家、比较中立的北欧国家、以及中立国瑞士 。

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

“这种孤立与排斥导致美中多年的冷战局面,同时……最终导致了中苏结盟,使这一时期美国对华政策宣告失败。”——《新中国成立初期美国对华政策》

相关史事:

1949年10月2日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国,并与我国建立外交关系。为加强中苏两国友谊,进一步发展两国人民的友好关系,毛泽东率领中国代表团访问苏联,1950年签订了《中苏友好同盟互助条约》,苏联政府贷款给中国3亿美元,这对促进中国经济恢复和发展,打破帝国主义国家孤立封锁中国的政策,具有重要意义。

3、和平共处五项原则:

1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

周恩来总理接见印度代表团

内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

周恩来总理访问印度 周恩来总理访问缅甸

1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

4、意义:

在三国总理的积极倡导下,和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被越来越多国家接受,处理国与国之间关系的基本准则。

材料研读:

两国总理重申指导两国关系的和平共处五项原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中,也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平与安全的坚固基础……

——《中印两国总理联合声明》1954.6

结合和平共处五项原则的内容,谈谈它对推动国际关系发展所起得作用?

60年来,历经国际风云变幻的考验,和平共处五项原则作为一个开放包容的国际法原则……适用于各种社会制度……国家之间的关系。已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则。

——习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话

相关史事:

1954年6月,周恩来率领中国代表团访问印度,受到印度总理尼赫鲁的热烈欢迎。尼赫鲁看到中国在抗美援朝战争中赢得很高的国际威望,对中国既敬佩,又担心。对此,周恩来有针对性地阐明了和平共处五项原则的基本思想:各国不分大小强弱,不论其制度如何,是可以和平相处的。各国人民的民族独立和自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择国家制度和生活方式的权利,不应受到其他国家的干涉。尼赫鲁十分赞同周恩来的看法,欣然与周恩来发表联合声明。

二、加强与亚非国家的团结合作

1、万隆会议的背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作

二战后,亚洲、非洲出现了近30个独立国家,帝国主义和殖民主义不甘心自己的失败,特别是战后成为资本主义世界霸主美国,加紧在远东和东南亚制造紧张的局势,严重威胁了新兴独立国家的独立和安全,新兴国家认识到相互支持,团结一致反对帝国主义侵略的必要性

相关史事:

“克什米尔公主号空难事件”

万隆会议召开前夕,中国代表团部分成员乘坐印度国际航空公司“克什米尔公主号”飞机,由香港前往印度尼西亚。台湾特务机关阴谋刺杀周恩来,在飞机上安置了炸弹,致使飞机中途爆炸坠毁,十余人遇难。周恩来因行程有变,未搭乘此飞机,幸免于难。中国代表团并没有被这一破坏活动吓倒,仍然参加了这次会议。

2、万隆会议:

1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。

特点:第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议。

会上,帝国主义国家挑拨一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对领国搞“颠覆”活动。

3、求同存异方针:

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议的圆满成功。

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。但是,在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过.并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重” ——《中华人民共和国首席代表周恩来在亚非会议全体会议上的补充发言》

“求同存异”方针的含义 :

过去的遭遇相同——都曾受到帝国主义的侵略。

面临的问题相同——发展国家经济,维护民族独立,促进世界和平。

强调“同”是亚非国家团结合作的基础,是这次会议应重点关注的。

“存 异”:

社会制度不同;建设道路不同,强调“异”的客观存在,并不妨碍亚非国家间的团结合作。

实质:国家不分社会制度,应撇开分歧求共识,加强团结,增进友谊。

中国代表团还积极开展会外交往,与很多国家的代表团举行会晤,加强了同亚非各国的团结与合作。

周恩来出席日内瓦会议 (1954年4月24日)

1954年4月—7月,周恩来参加解决朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议。这是中国第一次以世界五大国的身份参加国际会议。经过周恩来积极的外交努力,最终就恢复印度支那和平问题签署了一系列协议,缓和了亚洲及世界的紧张局势,巩固了中国南部边界安全。

周恩来所表现出的宽阔的政治家胸怀和高超的斗争艺术,给与会者及国际社会留下了深刻印象,为新中国赢得很高声誉,大大提高了国际地位。

(三)、本课小结:

近代中国的落后告诉我们“弱国无外交”,新中国成立后,我国不断探索适合本国国情的外交政策,周恩来提出的“和平共处五项原则”、“求同存异”的方针,让中国的国际地位不断提高

(四)、课堂练习

1、周恩来说:“中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱,怕帝国主义。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。”新中国之初“我们不学他们”的突出表现是 ( B )

A.采取妥协退让的外交政策 B.采取独立自主的和平外交政策

C.采取明哲保身的外交方针 D.采取“求同存异”的外交方针

2、“它取得了亚洲邻国的信任,取消了缅甸、泰国等周边国家对中国这个大国的‘恐惧’心理,与新独立的亚非国家结成了战略方阵,开创了中国外交的新天地。”与上述材料有关的史实是( A )

A.中国提出了“和平共处五项原则” B.中美两国关系开始正常化

C.中国恢复了在联合国的合法席位 D.中日正式建立了外交关系

3、和平共处五项原则已经成为处理国与国关系的基本准则。下列属于其内容的是( A )

①互相尊重主权和领土完整 ②互不侵犯 ③互不干涉内政

④平等互利 ⑤和平共处 ⑥求同存异

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥

4、关于新中国成立初期的外交叙述不正确的是( C )

A.我国奉行独立自主的和平外交政策B.与苏联等17国建立了外交关系

C.美国等一些资本主义国家与新中国建立了外交关系

D.1953年,周恩来首次提出和平共处五项基本原则

(五)、板书设计:

第16课 独立自主的和平外交

一、和平共处五项原则的提出

1、新中国的外交政策:

2、外交环境

3、和平共处五项原则:

4、意义:

二、加强与亚非国家的团结合作

1、万隆会议的背景

2、万隆会议的召开

3、求同存异方针:

(六)、教学反思

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化