甘肃省兰州市教育局第四片区2020-2021学年高二下学期期中考试历史(文)试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 甘肃省兰州市教育局第四片区2020-2021学年高二下学期期中考试历史(文)试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-06 23:19:19 | ||

图片预览

文档简介

兰州市教育局第四片区2020-2021学年下学期期中考试

历史学科试卷(文科)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题(每题2分,共40分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.学者柏杨说:“‘变法'是人类智慧所能做的最惊心动魄的魔术,它能把一个侏儒变成一个巨人,把一个没落的民族变成一个蓬勃奋发的民族,把一个弱小的国家变成一个强大的国家”。以下改革与上述文字最贴切的是

A.战国商鞅变法 B.北魏孝文帝改革

C.唐两税法改革 D.宋王安石变法

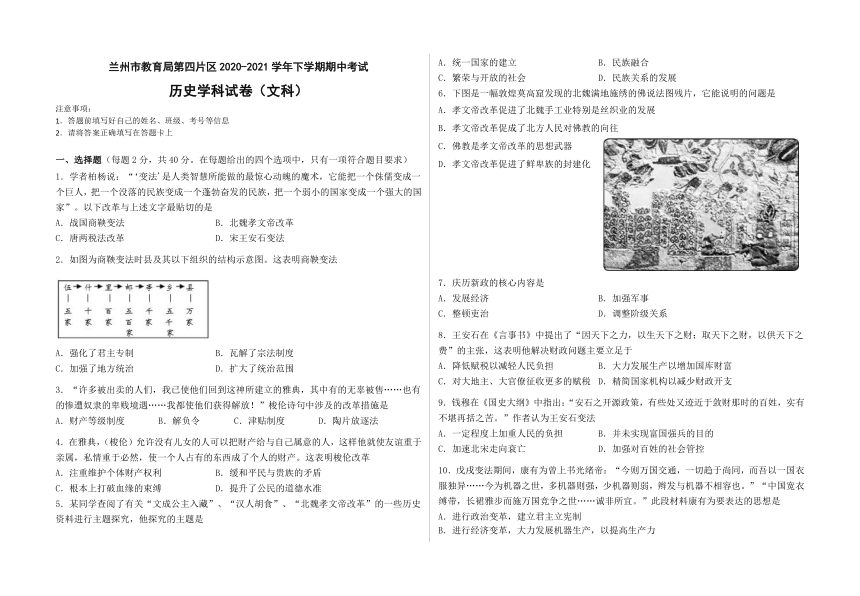

2.如图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

3.“许多被出卖的人们,我已使他们回到这神所建立的雅典,其中有的无辜被售……也有的惨遭奴隶的卑贱境遇……我都使他们获得解放!”梭伦诗句中涉及的改革措施是

A.财产等级制度 B.解负令 C.津贴制度 D.陶片放逐法

4.在雅典,(梭伦)允许没有儿女的人可以把财产给与自己属意的人,这样他就使友谊重于亲属,私情重于必然,使一个人占有的东西成了个人的财产。这表明梭伦改革

A.注重维护个体财产权利 B.缓和平民与贵族的矛盾

C.根本上打破血缘的束缚 D.提升了公民的道德水准

5.某同学查阅了有关“文成公主入藏”、“汉人胡食”、“北魏孝文帝改革”的一些历史资料进行主题探究,他探究的主题是

A.统一国家的建立 B.民族融合

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

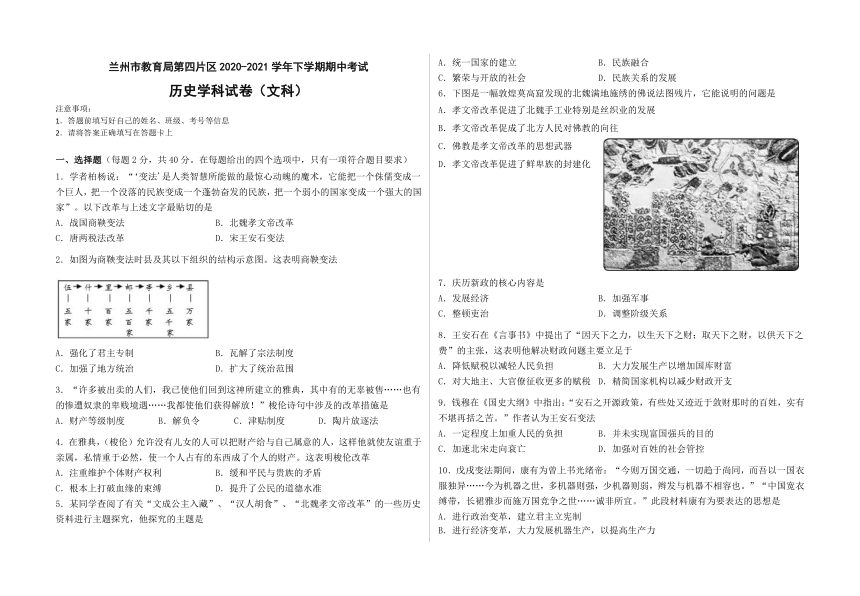

6.下图是一幅敦煌莫高窟发现的北魏满地施绣的佛说法图残片,它能说明的问题是

A.孝文帝改革促进了北魏手工业特别是丝织业的发展

B.孝文帝改革促成了北方人民对佛教的向往

27279603175C.佛教是孝文帝改革的思想武器

D.孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化

7.庆历新政的核心内容是

A.发展经济 B.加强军事

C.整顿吏治 D.调整阶级关系

8.王安石在《言事书》中提出了“因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”的主张,这表明他解决财政问题主要立足于

A.降低赋税以减轻人民负担 B.大力发展生产以增加国库财富

C.对大地主、大官僚征收更多的赋税 D.精简国家机构以减少财政开支

9.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财那时的百姓,实有不堪再括之苦。”作者认为王安石变法

A.一定程度上加重人民的负担 B.并未实现富国强兵的目的

C.加速北宋走向衰亡 D.加强对百姓的社会管控

10.戊戌变法期间,康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异……今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。”“中国宽衣缚带,长裙雅步而施万国竞争之世……诚非所宜。”此段材料康有为要表达的思想是

A.进行政治变革,建立君主立宪制

B.进行经济变革,大力发展机器生产,以提高生产力

C.进行社会风俗的变革,以使中国与世界文明相融合

D.要求政府下令进行“断发易服”

11.夏衍在《懒寻旧梦录》中写道:尽管当时很闭塞,严家弄又在乡下,像“戊戌政变”这样的大事,我们也不知道,可是皇帝和皇太后“驾崩”就不同了,“地保”打着小锣挨家挨户地通知。这则材料实质上反映了

A.人们封建忠君思想浓厚 B.晚清农村交通闭塞,通讯不畅

C.维新变法缺乏群众基础 D.清政府封锁戊戌政变的消息

12.我国的古代改革对推动社会进步起了推动作用,但商鞅因变法而车裂,王安石因变法而革职,张居正因变法而死后被抄家。由此得出的最主要结论是

A.改革有助于社会进步,但改革者不会有好结果

B.改革有风险,改革者应注意保护自己

C.改革需要改革者的奉献和牺牲精神

D.改革应对反动势力进行彻底镇压

13.16世纪30年代,英王亨利八世宣布独立于罗马教廷之外,自立为英国国教之首。与之前相比,英国国教内部变动不大,大致保留了天主教的教阶礼仪。英王意在

A.打击宗教信仰 B.宣传“因信称义”观

C.加强专制王权 D.缓和与罗马教廷关系

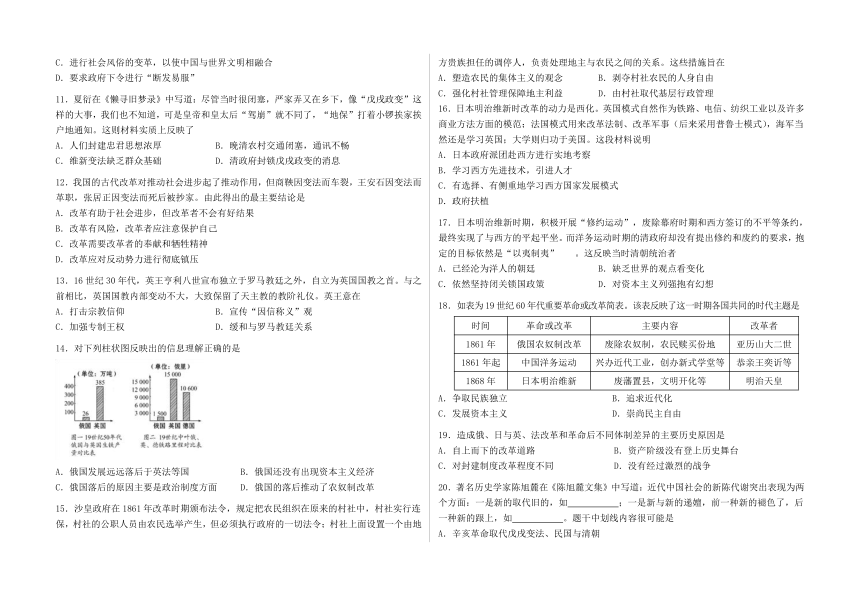

14.对下列柱状图反映出的信息理解正确的是

A.俄国发展远远落后于英法等国 B.俄国还没有出现资本主义经济

C.俄国落后的原因主要是政治制度方面 D.俄国的落后推动了农奴制改革

15.沙皇政府在1861年改革时期颁布法令,规定把农民组织在原来的村社中,村社实行连保,村社的公职人员由农民选举产生,但必须执行政府的一切法令;村社上面设置一个由地方贵族担任的调停人,负责处理地主与农民之间的关系。这些措施旨在

A.塑造农民的集体主义的观念 B.剥夺村社农民的人身自由

C.强化村社管理保障地主利益 D.由村社取代基层行政管理

16.日本明治维新时改革的动力是西化。英国模式自然作为铁路、电信、纺织工业以及许多商业方法方面的模范;法国模式用来改革法制、改革军事(后来采用普鲁士模式),海军当然还是学习英国;大学则归功于美国。这段材料说明

A.日本政府派团赴西方进行实地考察

B.学习西方先进技术,引进人才

C.有选择、有侧重地学习西方国家发展模式

D.政府扶植

17.日本明治维新时期,积极开展“修约运动”,废除幕府时期和西方签订的不平等条约,最终实现了与西方的平起平坐。而洋务运动时期的清政府却没有提出修约和废约的要求,抱定的目标依然是“以夷制夷”。这反映当时清朝统治者

A.已经沦为洋人的朝廷 B.缺乏世界的观点看变化

C.依然坚持闭关锁国政策 D.对资本主义列强抱有幻想

18.如表为19世纪60年代重要革命或改革简表。该表反映了这一时期各国共同的时代主题是

时间

革命或改革

主要内容

改革者

1861年

俄国农奴制改革

废除农奴制,农民赎买份地

亚历山大二世

1861年起

中国洋务运动

兴办近代工业,创办新式学堂等

恭亲王奕?等

1868年

日本明治维新

废藩置县,文明开化等

明治天皇

A.争取民族独立 B.追求近代化

C.发展资本主义 D.崇尚民主自由

19.造成俄、日与英、法改革和革命后不同体制差异的主要历史原因是

A.自上而下的改革道路 B.资产阶级没有登上历史舞台

C.对封建制度改革程度不同 D.没有经过激烈的战争

20.著名历史学家陈旭麓在《陈旭麓文集》中写道:近代中国社会的新陈代谢突出表现为两个方面:一是新的取代旧的,如 ;一是新与新的递嬗,前一种新的褪色了,后一种新的跟上,如 。题干中划线内容很可能是

A.辛亥革命取代戊戌变法、民国与清朝

B.戊戌变法取代洋务运动、“预备立宪”与戊戌变法

C.民国取代清朝、洋务运动与戊戌变法

D.扶清灭洋取代拜上帝教、新三民主义与旧三民主义

二、非选择题(第21题29分,第22题16分,第23题15分,共60分)

21.基于社会转型视角的改革。阅读材料,完成下列要求。(29分)

材料一 古希腊罗马的改革与战国变法都是由于社会阶级和权力结构需要重新组合而进行的重要改革运动。由于两者社会结构和各方面基础条件的不同,尤其是改革的推动力量有别,而使两者在运作过程中表现出对“人”及其生存的基本权利诸核心问题存在着本质性差异。古希腊罗马的社会改革,其核心内容主要围绕平民的基本权利问题而展开;而战国变法,其核心则基本围绕在加强君主专制的国家统治方面。

——摘编自杨师群《战国变法与古希腊罗马社会改革之比较》

材料二 商鞅和梭伦的上台皆因受困于“耕”和“战”。商鞅是通过类似于军事的手段重构了政治秩序,而梭伦则主要是以平衡城邦内部不同阶层利益的方式缓和了公民集体内部的矛盾。商鞅改革使得秦人因为耕战而成为国家严密控制的对象,沦为了国家的奴隶。梭伦改革则将政治权利扩大到包括穷人在内的整个公民集体,提升了城邦公民的内部凝聚力,使得雅典公民成为了城邦的主人。

——摘编自贾文言《商鞅与梭伦耕战思想的比较分析》

材料三 在战国开始时,一种新型的国家出现了。在这个国家里面,国君掌握专制权力,大臣可以自由任免;同时这种官僚制度选任和提拔有才干者,淘汰不合格者。国家事务远较以前复杂,这就需要一批有管理国家本领的专家来行政,而不是任用只懂朝廷礼仪的绅士来做官。

——许倬云《中国古代社会史论-春秋战国时期的社会流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古希腊罗马的改革与战国变法在运作过程中出现差异的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出商鞅与梭伦解决耕战困境方式的差异,分别说明其影响。(14分)

(3)根据材料三并结合所学,简述商鞅变法中推动秦国社会转型的关键措施。(9分)

22.北魏孝文帝迁都洛阳具有重要的历史意义。阅读下列材料,完成下列要求。(16分)

材料一 孝文帝改革后期的重点是风俗改革,只有在汉族文化底蕴深厚并且长期为都城的洛阳方能实施。在孝文帝之前,拓跋鲜卑也曾多次迁都,其势力也由草原扩展到长城脚下,最终进入长城内侧的农耕地区。由此可见,迁都洛阳是拓跋鲜卑南迁进程的继续。

——摘编自王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

材料二 迁都充分表现了孝文帝的深谋远虑和大智大勇,迁都的成功大大提高了孝文帝的威信。北魏社会经济无论是农业、手工业和商业都有较快的发展。在平城时,鲜卑族中畜牧业还占一定的比重,南迁后,这些代迁户的家族在洛阳周围受公田,主要从事农业生产,其男子则多为禁卫军。

——摘编自刘精诚《论魏孝文帝迁都洛阳的原因和意义》

(1)据材料一,概括作者对孝文帝迁都洛阳原因的认识,据此指出孝文帝风俗改革的实质。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的意义。(8分)

23.阅读材料,回答问题。(15分)

材料 战国初期,韩国“晋之故法未息,而韩之新法又生;先君之令未收,而后君之令又下”,群臣吏民无所适从,导致国力贫弱。公元前355年,韩昭王任用申不害为相,实行改革。申不害相韩19年,“内修政教,外应诸侯”,帮助韩昭侯推行“法”治、“术”治,使韩国君主专制得到加强,国内政局得到稳定,贵族特权受到限制,百姓生活渐趋富裕,史称“终申子之身,国治兵强,无侵韩者”。韩国虽然处于强国的包围之中,却能相安无事,成为与齐、楚、燕、赵、魏、秦并列的战国七雄之一。

——摘编自张岂之主编《中国历史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括申不害改革的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析申不害改革的作用。(9分)

兰州市教育局第四片区2020-2021学年下学期期中考试

历史(文)参考答案

一、选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

B

A

B

A

C

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

C

A

C

C

B

B

C

C

二、非选择题

21 (1)经济基础:古希腊罗马奴隶制工商业发达,战国时期小农经济逐步确立;思想基础:古希腊罗马改革受人文主义思想影响,战国变法受法家思想影响;推动力量:古希腊罗马改革的推动力量是平民阶层,战国变法的推动力量是新兴地主。(6分)

(2)差异:商鞅倡导打破现状,重在变革,重构政治秩序;梭伦则承认现实,重在继承, 平衡城邦内部不同阶层的利益。(6分)

影响:商鞅:打击了旧贵族,加强了君主专制;稳定了统治秩序,一定程度上实现了富国强兵。梭伦:为雅典民主政治的建立奠定了基础;推动了城邦的发展。(8分)

(3)政治:废分封,行县制,建立中央集权。废除“世卿世禄制”,官吏从有军功爵的人中选用,初步建立职业官僚制。经济:废除井田制,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。(9分)

22(1)认识:是移风易俗的重要前提;是对鲜卑南迁传统的继承。(6分)

实质:促进鲜卑族封建化。(2分)

(2)意义:提高了孝文帝的政治威信;推动了北魏社会经济的发展;促进了民族交融;为隋唐大一统和经济文化高度繁荣奠基(8分)

23(1)背景:战国初期兼并战争加剧;法律和政令混乱;韩国国力弱小。(6分)

(2)作用:加强了君主专制;稳定了韩国国内政局;打击了贵族势力;推动韩国社会经济发展;增强了韩国的国力,成为战国七雄之一。(任答3点)(9分)

历史学科试卷(文科)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题(每题2分,共40分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.学者柏杨说:“‘变法'是人类智慧所能做的最惊心动魄的魔术,它能把一个侏儒变成一个巨人,把一个没落的民族变成一个蓬勃奋发的民族,把一个弱小的国家变成一个强大的国家”。以下改革与上述文字最贴切的是

A.战国商鞅变法 B.北魏孝文帝改革

C.唐两税法改革 D.宋王安石变法

2.如图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

3.“许多被出卖的人们,我已使他们回到这神所建立的雅典,其中有的无辜被售……也有的惨遭奴隶的卑贱境遇……我都使他们获得解放!”梭伦诗句中涉及的改革措施是

A.财产等级制度 B.解负令 C.津贴制度 D.陶片放逐法

4.在雅典,(梭伦)允许没有儿女的人可以把财产给与自己属意的人,这样他就使友谊重于亲属,私情重于必然,使一个人占有的东西成了个人的财产。这表明梭伦改革

A.注重维护个体财产权利 B.缓和平民与贵族的矛盾

C.根本上打破血缘的束缚 D.提升了公民的道德水准

5.某同学查阅了有关“文成公主入藏”、“汉人胡食”、“北魏孝文帝改革”的一些历史资料进行主题探究,他探究的主题是

A.统一国家的建立 B.民族融合

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

6.下图是一幅敦煌莫高窟发现的北魏满地施绣的佛说法图残片,它能说明的问题是

A.孝文帝改革促进了北魏手工业特别是丝织业的发展

B.孝文帝改革促成了北方人民对佛教的向往

27279603175C.佛教是孝文帝改革的思想武器

D.孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化

7.庆历新政的核心内容是

A.发展经济 B.加强军事

C.整顿吏治 D.调整阶级关系

8.王安石在《言事书》中提出了“因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”的主张,这表明他解决财政问题主要立足于

A.降低赋税以减轻人民负担 B.大力发展生产以增加国库财富

C.对大地主、大官僚征收更多的赋税 D.精简国家机构以减少财政开支

9.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财那时的百姓,实有不堪再括之苦。”作者认为王安石变法

A.一定程度上加重人民的负担 B.并未实现富国强兵的目的

C.加速北宋走向衰亡 D.加强对百姓的社会管控

10.戊戌变法期间,康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异……今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。”“中国宽衣缚带,长裙雅步而施万国竞争之世……诚非所宜。”此段材料康有为要表达的思想是

A.进行政治变革,建立君主立宪制

B.进行经济变革,大力发展机器生产,以提高生产力

C.进行社会风俗的变革,以使中国与世界文明相融合

D.要求政府下令进行“断发易服”

11.夏衍在《懒寻旧梦录》中写道:尽管当时很闭塞,严家弄又在乡下,像“戊戌政变”这样的大事,我们也不知道,可是皇帝和皇太后“驾崩”就不同了,“地保”打着小锣挨家挨户地通知。这则材料实质上反映了

A.人们封建忠君思想浓厚 B.晚清农村交通闭塞,通讯不畅

C.维新变法缺乏群众基础 D.清政府封锁戊戌政变的消息

12.我国的古代改革对推动社会进步起了推动作用,但商鞅因变法而车裂,王安石因变法而革职,张居正因变法而死后被抄家。由此得出的最主要结论是

A.改革有助于社会进步,但改革者不会有好结果

B.改革有风险,改革者应注意保护自己

C.改革需要改革者的奉献和牺牲精神

D.改革应对反动势力进行彻底镇压

13.16世纪30年代,英王亨利八世宣布独立于罗马教廷之外,自立为英国国教之首。与之前相比,英国国教内部变动不大,大致保留了天主教的教阶礼仪。英王意在

A.打击宗教信仰 B.宣传“因信称义”观

C.加强专制王权 D.缓和与罗马教廷关系

14.对下列柱状图反映出的信息理解正确的是

A.俄国发展远远落后于英法等国 B.俄国还没有出现资本主义经济

C.俄国落后的原因主要是政治制度方面 D.俄国的落后推动了农奴制改革

15.沙皇政府在1861年改革时期颁布法令,规定把农民组织在原来的村社中,村社实行连保,村社的公职人员由农民选举产生,但必须执行政府的一切法令;村社上面设置一个由地方贵族担任的调停人,负责处理地主与农民之间的关系。这些措施旨在

A.塑造农民的集体主义的观念 B.剥夺村社农民的人身自由

C.强化村社管理保障地主利益 D.由村社取代基层行政管理

16.日本明治维新时改革的动力是西化。英国模式自然作为铁路、电信、纺织工业以及许多商业方法方面的模范;法国模式用来改革法制、改革军事(后来采用普鲁士模式),海军当然还是学习英国;大学则归功于美国。这段材料说明

A.日本政府派团赴西方进行实地考察

B.学习西方先进技术,引进人才

C.有选择、有侧重地学习西方国家发展模式

D.政府扶植

17.日本明治维新时期,积极开展“修约运动”,废除幕府时期和西方签订的不平等条约,最终实现了与西方的平起平坐。而洋务运动时期的清政府却没有提出修约和废约的要求,抱定的目标依然是“以夷制夷”。这反映当时清朝统治者

A.已经沦为洋人的朝廷 B.缺乏世界的观点看变化

C.依然坚持闭关锁国政策 D.对资本主义列强抱有幻想

18.如表为19世纪60年代重要革命或改革简表。该表反映了这一时期各国共同的时代主题是

时间

革命或改革

主要内容

改革者

1861年

俄国农奴制改革

废除农奴制,农民赎买份地

亚历山大二世

1861年起

中国洋务运动

兴办近代工业,创办新式学堂等

恭亲王奕?等

1868年

日本明治维新

废藩置县,文明开化等

明治天皇

A.争取民族独立 B.追求近代化

C.发展资本主义 D.崇尚民主自由

19.造成俄、日与英、法改革和革命后不同体制差异的主要历史原因是

A.自上而下的改革道路 B.资产阶级没有登上历史舞台

C.对封建制度改革程度不同 D.没有经过激烈的战争

20.著名历史学家陈旭麓在《陈旭麓文集》中写道:近代中国社会的新陈代谢突出表现为两个方面:一是新的取代旧的,如 ;一是新与新的递嬗,前一种新的褪色了,后一种新的跟上,如 。题干中划线内容很可能是

A.辛亥革命取代戊戌变法、民国与清朝

B.戊戌变法取代洋务运动、“预备立宪”与戊戌变法

C.民国取代清朝、洋务运动与戊戌变法

D.扶清灭洋取代拜上帝教、新三民主义与旧三民主义

二、非选择题(第21题29分,第22题16分,第23题15分,共60分)

21.基于社会转型视角的改革。阅读材料,完成下列要求。(29分)

材料一 古希腊罗马的改革与战国变法都是由于社会阶级和权力结构需要重新组合而进行的重要改革运动。由于两者社会结构和各方面基础条件的不同,尤其是改革的推动力量有别,而使两者在运作过程中表现出对“人”及其生存的基本权利诸核心问题存在着本质性差异。古希腊罗马的社会改革,其核心内容主要围绕平民的基本权利问题而展开;而战国变法,其核心则基本围绕在加强君主专制的国家统治方面。

——摘编自杨师群《战国变法与古希腊罗马社会改革之比较》

材料二 商鞅和梭伦的上台皆因受困于“耕”和“战”。商鞅是通过类似于军事的手段重构了政治秩序,而梭伦则主要是以平衡城邦内部不同阶层利益的方式缓和了公民集体内部的矛盾。商鞅改革使得秦人因为耕战而成为国家严密控制的对象,沦为了国家的奴隶。梭伦改革则将政治权利扩大到包括穷人在内的整个公民集体,提升了城邦公民的内部凝聚力,使得雅典公民成为了城邦的主人。

——摘编自贾文言《商鞅与梭伦耕战思想的比较分析》

材料三 在战国开始时,一种新型的国家出现了。在这个国家里面,国君掌握专制权力,大臣可以自由任免;同时这种官僚制度选任和提拔有才干者,淘汰不合格者。国家事务远较以前复杂,这就需要一批有管理国家本领的专家来行政,而不是任用只懂朝廷礼仪的绅士来做官。

——许倬云《中国古代社会史论-春秋战国时期的社会流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古希腊罗马的改革与战国变法在运作过程中出现差异的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出商鞅与梭伦解决耕战困境方式的差异,分别说明其影响。(14分)

(3)根据材料三并结合所学,简述商鞅变法中推动秦国社会转型的关键措施。(9分)

22.北魏孝文帝迁都洛阳具有重要的历史意义。阅读下列材料,完成下列要求。(16分)

材料一 孝文帝改革后期的重点是风俗改革,只有在汉族文化底蕴深厚并且长期为都城的洛阳方能实施。在孝文帝之前,拓跋鲜卑也曾多次迁都,其势力也由草原扩展到长城脚下,最终进入长城内侧的农耕地区。由此可见,迁都洛阳是拓跋鲜卑南迁进程的继续。

——摘编自王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

材料二 迁都充分表现了孝文帝的深谋远虑和大智大勇,迁都的成功大大提高了孝文帝的威信。北魏社会经济无论是农业、手工业和商业都有较快的发展。在平城时,鲜卑族中畜牧业还占一定的比重,南迁后,这些代迁户的家族在洛阳周围受公田,主要从事农业生产,其男子则多为禁卫军。

——摘编自刘精诚《论魏孝文帝迁都洛阳的原因和意义》

(1)据材料一,概括作者对孝文帝迁都洛阳原因的认识,据此指出孝文帝风俗改革的实质。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的意义。(8分)

23.阅读材料,回答问题。(15分)

材料 战国初期,韩国“晋之故法未息,而韩之新法又生;先君之令未收,而后君之令又下”,群臣吏民无所适从,导致国力贫弱。公元前355年,韩昭王任用申不害为相,实行改革。申不害相韩19年,“内修政教,外应诸侯”,帮助韩昭侯推行“法”治、“术”治,使韩国君主专制得到加强,国内政局得到稳定,贵族特权受到限制,百姓生活渐趋富裕,史称“终申子之身,国治兵强,无侵韩者”。韩国虽然处于强国的包围之中,却能相安无事,成为与齐、楚、燕、赵、魏、秦并列的战国七雄之一。

——摘编自张岂之主编《中国历史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括申不害改革的背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析申不害改革的作用。(9分)

兰州市教育局第四片区2020-2021学年下学期期中考试

历史(文)参考答案

一、选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

B

A

B

A

C

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

C

A

C

C

B

B

C

C

二、非选择题

21 (1)经济基础:古希腊罗马奴隶制工商业发达,战国时期小农经济逐步确立;思想基础:古希腊罗马改革受人文主义思想影响,战国变法受法家思想影响;推动力量:古希腊罗马改革的推动力量是平民阶层,战国变法的推动力量是新兴地主。(6分)

(2)差异:商鞅倡导打破现状,重在变革,重构政治秩序;梭伦则承认现实,重在继承, 平衡城邦内部不同阶层的利益。(6分)

影响:商鞅:打击了旧贵族,加强了君主专制;稳定了统治秩序,一定程度上实现了富国强兵。梭伦:为雅典民主政治的建立奠定了基础;推动了城邦的发展。(8分)

(3)政治:废分封,行县制,建立中央集权。废除“世卿世禄制”,官吏从有军功爵的人中选用,初步建立职业官僚制。经济:废除井田制,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。(9分)

22(1)认识:是移风易俗的重要前提;是对鲜卑南迁传统的继承。(6分)

实质:促进鲜卑族封建化。(2分)

(2)意义:提高了孝文帝的政治威信;推动了北魏社会经济的发展;促进了民族交融;为隋唐大一统和经济文化高度繁荣奠基(8分)

23(1)背景:战国初期兼并战争加剧;法律和政令混乱;韩国国力弱小。(6分)

(2)作用:加强了君主专制;稳定了韩国国内政局;打击了贵族势力;推动韩国社会经济发展;增强了韩国的国力,成为战国七雄之一。(任答3点)(9分)

同课章节目录