宁夏银川市贺兰县景博高中2020-2021学年高二下学期期中考试语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 宁夏银川市贺兰县景博高中2020-2021学年高二下学期期中考试语文试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 128.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-06 13:16:09 | ||

图片预览

文档简介

景博高中2020-2021学年第二学期高二年级期中考试

语文试卷

(考试时间:150分钟 试卷分值:150分)

(一)论述类文本阅读(9分)

陶渊明使用的意象,多取材于现实中可有之物;杜甫使用的意象,多取材于现实中实有之物;而李商隐使用的意象,多取材于现实中无有之物。他们在选取意象方面具有不同的特点,这是由他们为人、为诗的态度决定的。

陶渊明是一位平实质朴之中见深微高远的人。其为诗与为人一向以平实质朴为主,不喜炫奇立异。另外他又认为精神胜过物质,他诗中活跃着的,常常是事物的概念而非实体,诗中表现事物也往往只是遗貌取神地书写。所以陶渊明诗中没有一句是刻意写景咏物的,他所写的孤云、飞鸟、松树、菊花都是他以精神体认之后的概念,绝非实有之个体。他诗中意象与情意的关系是“以心托物”,他把满怀激情托于他所选择的事物概念之中来表现。渊明心灵深微,志向高远,为人之态度却极其平实质朴。这正是他不取象于实有之个体,仅取象于可有事物之概念的缘故。

杜甫则不然,他最大的特点在于极其关注现实,以最大的勇气面对现实,以最大的才能叙写现实。他所选取的事物,多为现实中实有之物,这原是不足为怪的事,只是杜甫同时又是感情最深厚、最真挚的诗人,他常常把自己强烈的感情投注于他所写的一切事物上,使之因诗人的感情与人格的投注而呈现出意象化的意味,所以他诗中的形象与情意的关系是“以情注物”,他注入的感情使事物意象化了。关注现实,从实物中取材,这是他的诗形成写实风格的缘故。

李商隐是形象化、意象化大师。陶、杜诗中的意象无论如何丰美,仍不过是自然而然的表现。读李商隐的诗,却可以明显地感受到作者在有意地制造意象、安排意象。有时李商隐所表现的,就是一片错综繁复的意象,与陶、杜叙述尚有理念可寻,意象为感情的自然流露的情形完全不同。这是李商隐的先天禀赋、后天遭际和隐约幽微的表现方法造成的。唯有那些非现实的,又带有恍惚迷离色彩的事物,才能表达出他那独特的幽微之情,所以李诗中形象与情意的关系是“缘情造物”。

章法上,这三位诗人的诗也各有不同:陶诗以“任真”为宗,表现于平叙的结构和流转、起伏的情感;杜诗是感性、理性兼济,杜甫纵使出于感性的联想做突然之转接,也依然不忘出于理性做先后之呼应;而李诗则往往将一些意象错综并举,有时在首尾略微做理性之提挈。句法上,陶诗多用平顺直叙的句法;杜诗有时只掌握感性重点,在句法上表现为颠倒或浓缩;李诗以理性之句法来组合一些非理性的词语。对杜甫的诗句,有时只要平顺地伸延或倒转就可弄懂。而李诗无论文法怎样合理,也依然不可具解。若说杜诗是文法上的难懂,则李诗就是本质上的难懂了。李诗在本质上只能以感性去体认,不能以理性去说明。

(摘编自叶嘉莹《从几首诗例谈中国古典诗歌中形象与情意之间的关系》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.陶渊明为人平实质朴,不喜炫奇立异,志向高远,他的这些特点对他创作诗歌产生了影响。

B.杜诗具有写实风格,这与杜甫关注现实、直面现实、叙写现实、选择现实中实有之物入诗有关。

C.李商隐善于制造、安排意象,他“缘情造物”,以带有恍惚迷离色彩的事物表达情感。

D.陶诗和杜诗有些相同的特点,如遵循相同的叙述理念,自然而然地表现意象,情感饱满等。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章采用总—分—总的结构,论述陶渊明、杜甫、李商隐诗中意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系。

B.第二段主体部分先论述因——陶渊明为人、为诗等方面的特点,再论述果——陶诗中意象与情意的关系是“以心托物”。

C.文章从杜甫关注现实和杜甫的感情深厚、真挚两方面论述杜诗中的形象与情意是“以情注物”关系的原因。

D.文章在论述李商隐诗中的意象的特点时,运用了对比论证的方法,有效突出了李商隐诗中的意象的特点。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.陶诗表现意象往往是遗貌取神地书写,诗中的很多意象不是实有个体,而是可有事物之概念。

B.杜甫在创作诗歌时,常将自己的感情与人格注入所选取的事物,使事物呈现出意象化的意味。

C.李诗以理性之句法组合一些非理性的词语,加大了理解的难度,导致读者只能以感性去体认。

D.陶诗多采用平叙的结构和平顺直叙的句法,这并不影响表现丰美的意象和流转、起伏的情感。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4-6题。

材料一:

五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。“互联网+”广泛融入各行各业。大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户。快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志。

(摘编自《2018年政府工作报告》)

材料二:

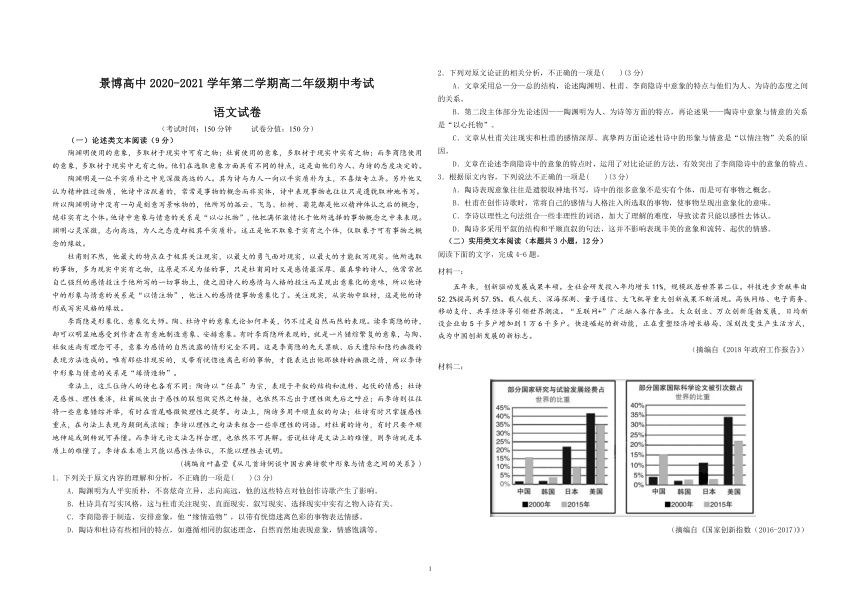

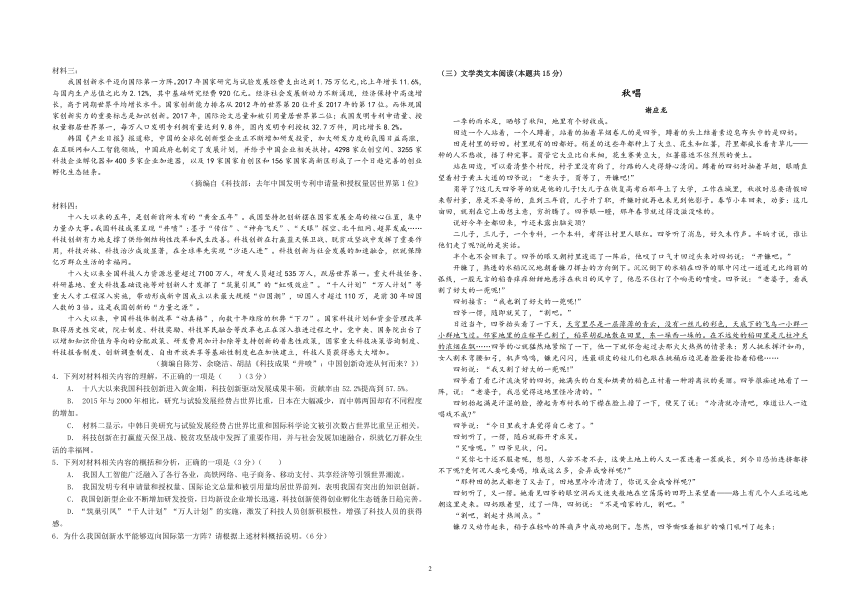

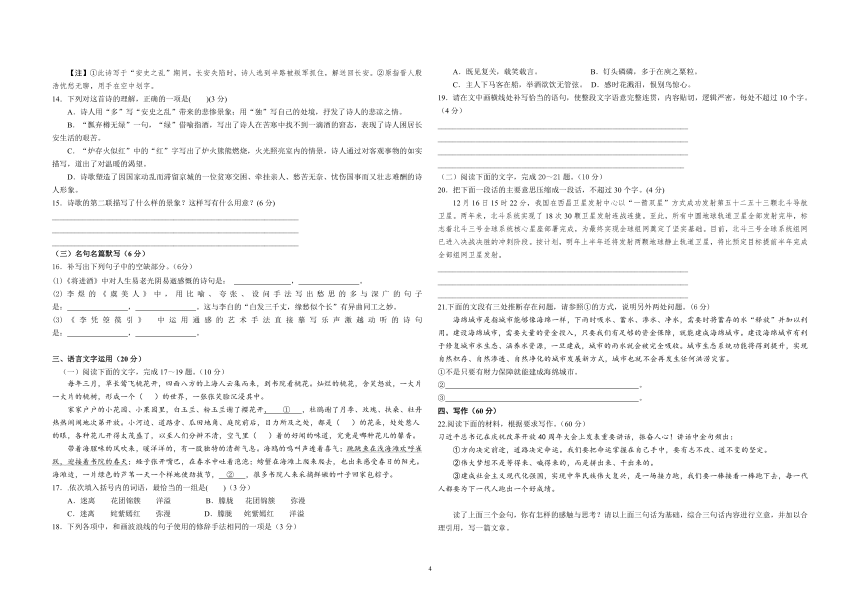

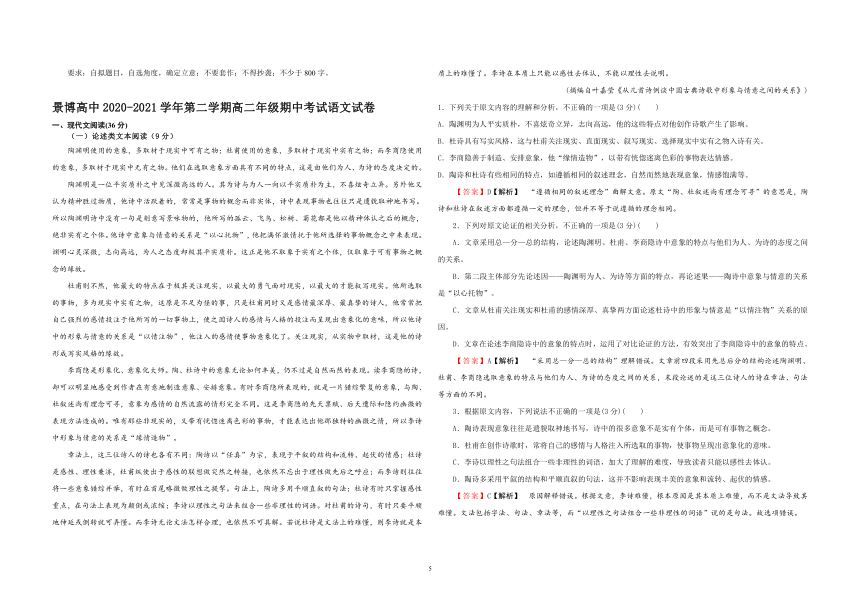

(摘编自《国家创新指数(2016-2017)》)

材料三:

我国创新水平迈向国际第一方阵。2017年国家研究与试验发展经费支出达到1.75万亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.12%,其中基础研究经费920亿元。经济社会发展新动力不断涌现,经济保持中高速增长,高于同期世界平均增长水平。国家创新能力排名从2012年的世界第20位升至2017年的第17位。而体现国家创新实力的重要标志是知识创新。2017年,国际论文总量和被引用量居世界第二位;我国发明专利申请量、授权量都居世界第一,每万人口发明专利拥有量达到9.8件,国内发明专利授权32.7万件,同比增长8.2%。

韩国《产业日报》报道称,中国的全球化创新型企业正不断增加研发投资,加大研发力度的氛围日益高涨,在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持。4298家众创空间、3255家科技企业孵化器和400多家企业加速器,以及19家国家自创区和156家国家高新区形成了一个日趋完善的创业孵化生态链条。

(摘编自《科技部:去年中国发明专利申请量和授权量居世界第1位》

材料四:

十八大以来的五年,是创新前所未有的“黄金五年”。我国坚持把创新摆在国家发展全局的核心位置,集中力量办大事。我国科技成果呈现“井喷”:墨子“传信”、“神舟飞天”、“天眼”探空、北斗组网、超算发威……科技创新有力地支撑了供给侧结构性改革和民生改善。科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,科技兴林、科技治沙成效显著,在全球率先实现“沙退人进”。科技创新与社会发展的加速融合,织就保障亿万群众生活的幸福网。

十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一。重大科技任务、科研基地、重大科技基础设施等对创新人才发挥了“筑巢引凤”的“虹吸效应”。“千人计划”“万人计划”等重大人才工程深入实施,带动形成新中国成立以来最大规模“归国潮”,回国人才超过110万,是前30年回国人数的3倍。这是我国创新的“力量之源”。

十八大以来,中国科技体制改革“动真格”,向数十年难除的积弊“下刀”。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破,院士制度、科技奖励、科技军民融合等改革也正在深入推进过程之中。党中央、国务院出台了以增加知识价值为导向的分配政策、研发费用加计扣除等支持创新的普惠性政策,国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加。

(摘编自陈芳、余晓洁、胡喆《科技成果“井喷”:中国创新奇迹从何而来?》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%。

B. 2015年与2000年相比,研究与试验发展经费占世界比重,日本在大幅减少,而中韩两国却有不同程度的增加。

C. 材料二显示,中韩日美研究与试验发展经费占世界比重和国际科学论文被引次数占世界比重呈正相关。

D. 科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,并与社会发展加速融合,织就亿万群众生活的幸福网。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A. 我国人工智能广泛融入了各行各业,高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

B. 我国发明专利申请量和授权量、国际论文总量和被引用量均居世界前列,表明我国有突出的知识创新。

C. 我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善。

D.“筑巢引凤”“千人计划”“万人计划”的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感。

6.为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共15分)

秋唱

谢应龙

一季的雨水足,晒够了秋阳,地里有个好收成。

田边一个人站着,一个人蹲着,站着的抽着旱烟卷儿的是四爷,蹲着的头上结着素边皂布头巾的是四奶。

田是村里的好田。村里现有的田都好。稍差的这些年都种上了大豆、花生和红薯,荇里都疯长着青草儿——种的人不愁收,播了种完事。甭管它大豆比白米细,花生赛黄豆大,红薯藤遮不住烈烈的黄土。

站在田边,可以看清整个村院,村子里没有狗了,行路的人走得静心清闲。蹲着的四奶对抽着旱烟,眼睛直望着村子黄土大道的四爷说:“老头子,甭等了,开镰吧!”

甭等了?这几天四爷等的就是他的儿子!大儿子在恢复高考后那年上了大学,工作在城里,秋收时总要请假回来帮衬爹,原是不要等的,直到三年前,儿子升了职,开镰时就再也未见到他影子。春节小车回来,劝爹:这几亩田,就别在它上面想主意,穷折腾了。四爷眼一瞪,那年春节就过得没滋没味的。

说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?

二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话。

半个也不会回来了。四爷的眼又朝村里逡巡了一阵后,他叹了口气才回过头来对四奶说:“开镰吧。”

开镰了,熟透的水稻沉沉地朝着镰刀挥去的方向倒下。沉沉倒下的水稻在四爷的眼中闪过一道道无比绚丽的弧线,一股无言的稻香痒痒甜甜地悬浮在秋日的风中了,他忍不住打了个响亮的喷嚏。四爷说:“老婆子,看我割了好大的一蔸呢!”

四奶接言:“我也割了好大的一蔸呢!”

四爷一愣,随即就笑了,“割吧。”

日近当午,四爷抬头看了一下天,天穹里尽是一层薄薄的青云,没有一丝儿的彩色,天底下的飞鸟一小群一小群地飞过。邻家地里的庄稼早已割了,稻草胡乱地散在田里,东一垛西一垛的。在不远处的稻田里是几柱冲天的浓烟在飘……四爷的心就猛然地紧缩了一下,他一下就怀念起过去那火火热热的情景来:男人挑禾挥汗如雨,女人割禾弯腰如弓,机声鸣鸣,镰光闪闪,连最顽皮的娃儿们也跟在挑桶后边泥着脸蛋抢拾着稻穗……

四奶说:“我又割了好大的一蔸呢!”

四爷看了看已汗流浃背的四奶,她满头的白发和烘黄的稻色正衬着一种游离状的美丽。四爷很痴迷地看了一阵,说:“老婆子,我总觉得这地里怪冷清的。”

四奶抬起满是汗湿的脸,撩起青布衬衣的下襟在脸上撸了一下,便笑了说:“冷清就冷清吧,难道让人一边唱戏不成?”

四爷说:“今日里我才真觉得自己老了。”

四奶听了,一愣,随后就豁开牙床笑。

“笑啥呢。”四爷见状,问。

“笑你七十还不服老呢,想想,人若不老不去,这黄土地上的人又一茬连着一茬疯长,到今日恐怕连挤都挤不下呢?更何况人要吃要喝,堆成这么多,会弄成啥样呢?”

“那种田的把式都老了又去了,田地里冷冷清清了,你说又会成啥样呢?”

四奶听了,又一愣。她看见四爷的眼空洞而又迷失般地在空荡荡的田野上呆望着——路上有几个人正远远地朝这里走来。四奶跟着望,过了一阵,四奶说:“不是咱家的儿,割吧。”

“割吧,割起才热闹点。”

镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来:

锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……

空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去。

四奶没来由地竟浑身颤栗起来,低头看,一层殷红的血液已浸过了她的指尖,无声地点滴在稻田里,她回过头想看,却不见了血痕,血早已溶浸尘土之中了……

(选自《小小说选刊》,有删改)

下列对小说相关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.秋日割稻,田间地头,老两口你一言我一语,对话极简单极朴素,富有生活气息,既传递出丰收的喜悦,又暗含着隐忍的愁绪。

B.从“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?”中可以看出,儿子们虽事业有成,但对土地上的劳作已经彻底淡漠,这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状。

C.四奶不小心割破手指,殷红的血液溶浸在她脚下的尘土中,这一看似不经意的细节,将人与土地的血肉联系,刻画得入骨入髓。

D.这篇小说叙述从容,作者运用语言、动作等描写方法塑造了一对热爱土地的勤劳老人。他们对田地丰收感到喜悦,也对“开镰”冷清无人感到失落,同时表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

8.小说中间部分画线内容有何作用?请结合作品简要分析。(6分)

9.小说题目“秋唱”能否改为“秋收”?为什么?(6分)

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面文言文,完成10~13题。

郑崇,字子游,本高密大族,世与王家相嫁娶。祖父以资徙平陵。父宾明法令,为御史,事贡公,名公直。崇少为郡文学史,至丞相大车属。弟立与高武侯傅喜同门学,相友善。喜为大司马,荐崇,哀帝擢为尚书仆射。数求见谏争,上初纳用之。每见曳革履,上笑曰:“我识郑尚书履声。”

久之,上欲封祖母傅太后从弟商,崇谏曰:“孝成皇帝封亲舅五侯,天为赤黄昼昏,日中有黑气。今祖母从昆弟二人已侯。孔乡侯皇后父高武侯以三公封尚有因缘今无故欲复封商坏乱制度逆天人之心非傅氏之福也。臣闻师曰:‘逆阳者厥极弱,逆阴者厥极凶短折,犯人者有乱亡之患,犯神者有疾夭之祸。’故周公著戒曰:‘惟王不知艰难,唯耽乐是从,时亦罔有克寿。’故衰世之君夭折蚤没,此皆犯阴之害也。臣愿以身命当国咎。”崇因持诏书案起。傅太后大怒曰:“何有为天子乃反为一臣所专制邪!”上遂下诏曰:“朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。‘欲报之德,昊天罔极。’前追号皇太太后父为崇祖侯,惟念德报未殊,朕甚愧焉。侍中光禄大夫商,皇太太后父同产子,小自保大,恩义最亲。其封商为汝昌侯,为崇祖侯后,更号崇祖侯为汝昌哀侯。”

崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。尚书令赵昌佞谄,素害崇,知其见疏,因奏崇与宗族通,疑有奸,请治。上责崇曰:“君门如市人,何以欲禁切主上?”崇对曰:“臣门如市,臣心如水,愿得考覆。”上怒,下崇狱,穷治,死狱中。

(选自《汉书·七十七》)

10.下列对文中画波浪线文字的断句,正确的一项是( )(3分)

A.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

B.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

C.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

D.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“御史”,本为史官,秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

B.“擢”,提升官职。古代表官职调动的词还有“拜”“除”“迁”“谪”“黜”等。

C.“孤”,古代指幼年父母双亡,也可用于王侯自称。

D.“乞骸骨”,封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.郑崇家与当时的望族王家世代通婚,家世显赫。后来,郑崇因与大司马傅喜有同门之谊,被推荐做了官。

B.郑崇在做尚书仆射时,经常进谏,以至皇上对他的脚步声都很熟悉,说明开始时皇上对他还是比较信任的。

C.哀帝欲封皇太太后的从弟光禄大夫傅商爵位,郑崇引经据典,据理力争,得罪了傅太后,最终也没有说服皇上。

D.尚书令赵昌知道郑崇被皇上疏远,就诬陷他与本族的人相勾结,行为不轨,要求皇上治他的罪。最终郑崇获罪,死在狱中。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。(5分)

_________________________________________________________________________

(2)崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。(5)

__________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面诗歌,完成14~15题

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。

14.下列对这首诗的理解,正确的一项是( )(3分)

A.诗人用“多”写“安史之乱”带来的悲惨景象;用“独”写自己的处境,抒发了诗人的悲凉之情。

B.“瓢弃樽无绿”一句,“绿”借喻指酒,写出了诗人在苦寒中找不到一滴酒的窘态,表现了诗人困居长安生活的艰苦。

C.“炉存火似红”中的“红”字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景,诗人通过对客观事物的如实描写,道出了对温暖的渴望。

D.诗歌塑造了因国家动乱而滞留京城的一位贫寒交困、牵挂亲人、愁苦无奈、忧伤国事而又壮志难酬的诗人形象。

15.诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?(6分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(三)名句名篇默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《将进酒》中对人生易老光阴易逝感慨的诗句是: , 。

(2)李煜的《虞美人》中,用比喻、夸张、设问手法写出愁思的多与深广的句子是: , 。这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙。

(3)《李凭箜篌引》 中运用通感的艺术手法直接摹写乐声激越动听的诗句是: , 。

三、语言文字运用(20分)

(一)阅读下面的文字,完成17~19题。(10分)

每年三月,草长莺飞桃花开,四面八方的上海人云集而来,到书院看桃花。灿烂的桃花,含笑怒放,一大片一大片的桃树,形成一个( )的世界,一张张笑脸沉浸其中。

家家户户的小花园、小果园里,白玉兰、粉玉兰谢了樱花开, ① ,杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放。小河边、道路旁、瓜田地角、庭院前后,目力所及之处,都是( )的花朵,处处惹人的眼,各种花儿开得太茂盛了,以至人们分辨不清,空气里( )着的好闻的味道,究竟是哪种花儿的馨香。

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蟹在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。海滩边,一片绿色的芦苇一天一个样地使劲拔节, ② ,很多书院人来采摘鲜嫩的叶子回家包粽子。

17..依次填入括号内的词语,最恰当的一组是( )(3分)

A.迷离 花团锦簇 洋溢 B.朦胧 花团锦簇 弥漫

C.迷离 姹紫嫣红 弥漫 D.朦胧 姹紫嫣红 洋溢

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成20~21题。(10分)

20.把下面一段话的主要意思压缩成一段话,不超过30个字。(4分)

12月16日15时22分,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第五十二五十三颗北斗导航卫星。两年来,北斗系统实现了18次30颗卫星发射连战连捷。至此,所有中圆地球轨道卫星全部发射完毕,标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成,为最终实现全球组网奠定了坚实基础。目前,北斗三号全球系统组网已进入决战决胜的冲刺阶段。按计划,明年上半年还将发射两颗地球静止轨道卫星,将比预定目标提前半年完成全部组网卫星发射。

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21.下面的文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(6分)

海绵城市是指城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。建设海绵城市,需要大量的资金投入,只要我们有足够的资金保障,就能建成海绵城市。建设海绵城市有利于修复城市水生态、涵养水资源,一旦建成,城市的雨水就会被完全吸收。城市生态系统功能将得到提升,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展新方式,城市也就不会再发生任何洪涝灾害。

①不是只要有财力保障就能建成海绵城市。

② 。

③ 。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话,振奋人心!讲话中金句频出:

①方向决定前途,道路决定命运。我们要把命运掌握在自己手中,要有志不改、道不变的坚定。

②伟大梦想不是等得来、喊得来的,而是拼出来、干出来的。

③建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑,我们要一棒接着一棒跑下去,每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。

读了上面三个金句,你有怎样的感触与思考?请以上面三句话为基础,综合三句话内容进行立意,并加以合理引用,写一篇文章。

要求:自拟题目,自选角度,确定立意;不要套作;不得抄袭;不少于800字。

景博高中2020-2021学年第二学期高二年级期中考试语文试卷

现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(9分)

陶渊明使用的意象,多取材于现实中可有之物;杜甫使用的意象,多取材于现实中实有之物;而李商隐使用的意象,多取材于现实中无有之物。他们在选取意象方面具有不同的特点,这是由他们为人、为诗的态度决定的。

陶渊明是一位平实质朴之中见深微高远的人。其为诗与为人一向以平实质朴为主,不喜炫奇立异。另外他又认为精神胜过物质,他诗中活跃着的,常常是事物的概念而非实体,诗中表现事物也往往只是遗貌取神地书写。所以陶渊明诗中没有一句是刻意写景咏物的,他所写的孤云、飞鸟、松树、菊花都是他以精神体认之后的概念,绝非实有之个体。他诗中意象与情意的关系是“以心托物”,他把满怀激情托于他所选择的事物概念之中来表现。渊明心灵深微,志向高远,为人之态度却极其平实质朴。这正是他不取象于实有之个体,仅取象于可有事物之概念的缘故。

杜甫则不然,他最大的特点在于极其关注现实,以最大的勇气面对现实,以最大的才能叙写现实。他所选取的事物,多为现实中实有之物,这原是不足为怪的事,只是杜甫同时又是感情最深厚、最真挚的诗人,他常常把自己强烈的感情投注于他所写的一切事物上,使之因诗人的感情与人格的投注而呈现出意象化的意味,所以他诗中的形象与情意的关系是“以情注物”,他注入的感情使事物意象化了。关注现实,从实物中取材,这是他的诗形成写实风格的缘故。

李商隐是形象化、意象化大师。陶、杜诗中的意象无论如何丰美,仍不过是自然而然的表现。读李商隐的诗,却可以明显地感受到作者在有意地制造意象、安排意象。有时李商隐所表现的,就是一片错综繁复的意象,与陶、杜叙述尚有理念可寻,意象为感情的自然流露的情形完全不同。这是李商隐的先天禀赋、后天遭际和隐约幽微的表现方法造成的。唯有那些非现实的,又带有恍惚迷离色彩的事物,才能表达出他那独特的幽微之情,所以李诗中形象与情意的关系是“缘情造物”。

章法上,这三位诗人的诗也各有不同:陶诗以“任真”为宗,表现于平叙的结构和流转、起伏的情感;杜诗是感性、理性兼济,杜甫纵使出于感性的联想做突然之转接,也依然不忘出于理性做先后之呼应;而李诗则往往将一些意象错综并举,有时在首尾略微做理性之提挈。句法上,陶诗多用平顺直叙的句法;杜诗有时只掌握感性重点,在句法上表现为颠倒或浓缩;李诗以理性之句法来组合一些非理性的词语。对杜甫的诗句,有时只要平顺地伸延或倒转就可弄懂。而李诗无论文法怎样合理,也依然不可具解。若说杜诗是文法上的难懂,则李诗就是本质上的难懂了。李诗在本质上只能以感性去体认,不能以理性去说明。

(摘编自叶嘉莹《从几首诗例谈中国古典诗歌中形象与情意之间的关系》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.陶渊明为人平实质朴,不喜炫奇立异,志向高远,他的这些特点对他创作诗歌产生了影响。

B.杜诗具有写实风格,这与杜甫关注现实、直面现实、叙写现实、选择现实中实有之物入诗有关。

C.李商隐善于制造、安排意象,他“缘情造物”,以带有恍惚迷离色彩的事物表达情感。

D.陶诗和杜诗有些相同的特点,如遵循相同的叙述理念,自然而然地表现意象,情感饱满等。

【答案】D【解析】 “遵循相同的叙述理念”曲解文意。原文“陶、杜叙述尚有理念可寻”的意思是,陶诗和杜诗在叙述方面都遵循一定的理念,但并不等于说遵循的理念相同。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章采用总—分—总的结构,论述陶渊明、杜甫、李商隐诗中意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系。

B.第二段主体部分先论述因——陶渊明为人、为诗等方面的特点,再论述果——陶诗中意象与情意的关系是“以心托物”。

C.文章从杜甫关注现实和杜甫的感情深厚、真挚两方面论述杜诗中的形象与情意是“以情注物”关系的原因。

D.文章在论述李商隐诗中的意象的特点时,运用了对比论证的方法,有效突出了李商隐诗中的意象的特点。

【答案】A【解析】 “采用总—分—总的结构”理解错误。文章前四段采用先总后分的结构论述陶渊明、杜甫、李商隐选取意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系,末段论述的是这三位诗人的诗在章法、句法等方面的不同。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.陶诗表现意象往往是遗貌取神地书写,诗中的很多意象不是实有个体,而是可有事物之概念。

B.杜甫在创作诗歌时,常将自己的感情与人格注入所选取的事物,使事物呈现出意象化的意味。

C.李诗以理性之句法组合一些非理性的词语,加大了理解的难度,导致读者只能以感性去体认。

D.陶诗多采用平叙的结构和平顺直叙的句法,这并不影响表现丰美的意象和流转、起伏的情感。

【答案】C【解析】 原因解释错误。根据文意,李诗难懂,根本原因是其本质上难懂,而不是文法导致其难懂。文法包括字法、句法、章法等,而“以理性之句法组合一些非理性的词语”说的是句法。故选项错误。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

材料一:

五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。“互联网+”广泛融入各行各业。大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户。快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志。

(摘编自《2018年政府工作报告》)

材料二:

(摘编自《国家创新指数(2016-2017)》)

材料三:

我国创新水平迈向国际第一方阵。2017年国家研究与试验发展经费支出达到1.75万亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.12%,其中基础研究经费920亿元。经济社会发展新动力不断涌现,经济保持中高速增长,高于同期世界平均增长水平。国家创新能力排名从2012年的世界第20位升至2017年的第17位。而体现国家创新实力的重要标志是知识创新。2017年,国际论文总量和被引用量居世界第二位;我国发明专利申请量、授权量都居世界第一,每万人口发明专利拥有量达到9.8件,国内发明专利授权32.7万件,同比增长8.2%。

韩国《产业日报》报道称,中国的全球化创新型企业正不断增加研发投资,加大研发力度的氛围日益高涨,在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持。4298家众创空间、3255家科技企业孵化器和400多家企业加速器,以及19家国家自创区和156家国家高新区形成了一个日趋完善的创业孵化生态链条。

(摘编自《科技部:去年中国发明专利申请量和授权量居世界第1位》《大数据观察?专利支撑创新发展》)

材料四:

十八大以来的五年,是创新前所未有的“黄金五年”。我国坚持把创新摆在国家发展全局的核心位置,集中力量办大事。我国科技成果呈现“井喷”:墨子“传信”、“神舟飞天”、“天眼”探空、北斗组网、超算发威……科技创新有力地支撑了供给侧结构性改革和民生改善。科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,科技兴林、科技治沙成效显著,在全球率先实现“沙退人进”。科技创新与社会发展的加速融合,织就保障亿万群众生活的幸福网。

十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一。重大科技任务、科研基地、重大科技基础设施等对创新人才发挥了“筑巢引凤”的“虹吸效应”。“千人计划”“万人计划”等重大人才工程深入实施,带动形成新中国成立以来最大规模“归国潮”,回国人才超过110万,是前30年回国人数的3倍。这是我国创新的“力量之源”。

十八大以来,中国科技体制改革“动真格”,向数十年难除的积弊“下刀”。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破,院士制度、科技奖励、科技军民融合等改革也正在深入推进过程之中。党中央、国务院出台了以增加知识价值为导向的分配政策、研发费用加计扣除等支持创新的普惠性政策,国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加。

(摘编自陈芳、余晓洁、胡喆《科技成果“井喷”:中国创新奇迹从何而来?》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A. 十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%。

B. 2015年与2000年相比,研究与试验发展经费占世界比重,日本在大幅减少,而中韩两国却有不同程度的增加。

C. 材料二显示,中韩日美研究与试验发展经费占世界比重和国际科学论文被引次数占世界比重呈正相关。

D. 科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,并与社会发展加速融合,织就亿万群众生活的幸福网。

【答案】A

【解析】对于此类题目,应先审题,把握如下几点,一是选择“正确”还是“不正确”的一项,二是选择“一项”或是“两项”。比如本题中,“下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是”,这是考查学生对文中重要内容的理解与分析的能力。答题时注意仔细阅读文章,找准有效答题区间,然后认真比较,寻找细微差别。A项,“十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%”错误,选项偷换概念,材料四中说的是“十八大以来的五年,是创新前所未有的‘黄金五年’”,材料一中说“五年来,创新驱动发展成果丰硕”“科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%”,由此可知应是“十八大以来的五年”。此类题目答题时应注意分清答题的区域,错误设置一般为混淆范围,强拉因果、曲解文意、无中生有、以偏概全或偷换概念等,命题的手段为改变文章的表述和概括文章的内容。分析推理类题目较难,答题时首先浏览选项,在文中找到选项对应的区位,然后仔细分析对照,从中找到与原文表述有出入的答案,就可以做出正确选择。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A. 我国人工智能广泛融入了各行各业,高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

B. 我国发明专利申请量和授权量、国际论文总量和被引用量均居世界前列,表明我国有突出的知识创新。

C. 我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善。

D. “筑巢引凤”“千人计划”“万人计划”的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感。

【答案】B

【解析】本题题干问的是“下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是”,要求选出的是“正确的”“一项”。A项,“我国人工智能广泛融入了各行各业”错误,选项移花接木,材料一中说的是“‘互联网+’广泛融入各行各业”。C项,“我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善”错误,选项张冠李戴,材料一说的是“大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户”。D项,“‘筑巢引凤’‘千人计划’‘万人计划’的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感”因果错接,“增强了科技人员的获得感”是“党中央、国务院出台了”一系列政策和制度的结果。

6.为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明。(6分)

【参考答案】①我国科技体制改革取得历史性突破,创新型企业研发投入增长迅速;②我国人才工程实施卓有成效,科技人力资源总量居世界第一;③科技人员的积极性、创造性与获得感大大增强;④创新实力雄厚,成果丰硕。

【解析】题干问的是“为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明”。这是考查学生对文本内容的理解以及对文本内容的筛选和概括的能力。答题时,要注意仔细阅读文章,找准有效的答题区间,然后对文中的重要内容认真分析、筛选、整合。如材料一说“五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。……大众创业、万众创新蓬勃发展,……快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志”;材料三说“在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持……”;材料四中说“十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一”“中国科技体制改革‘动真格’,向数十年难除的积弊‘下刀’。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破……国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加”。综合这些内容,我国创新水平能够迈向国际第一方阵的原因,可以从我国科技体制改革方面,我国人才工程的实施方面,科技人员的积极性、创造性方面,以及雄厚的创新实力、丰硕的创新成果等方面回答本题。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

秋唱

谢应龙

一季的雨水足,晒够了秋阳,地里有个好收成。

田边一个人站着,一个人蹲着,站着的抽着旱烟卷儿的是四爷,蹲着的头上结着素边皂布头巾的是四奶。

田是村里的好田。村里现有的田都好。稍差的这些年都种上了大豆、花生和红薯,荇里都疯长着青草儿——种的人不愁收,播了种完事。甭管它大豆比白米细,花生赛黄豆大,红薯藤遮不住烈烈的黄土。

站在田边,可以看清整个村院,村子里没有狗了,行路的人走得静心清闲。蹲着的四奶对抽着旱烟,眼睛直望着村子黄土大道的四爷说:“老头子,甭等了,开镰吧!”

甭等了?这几天四爷等的就是他的儿子!大儿子在恢复高考后那年上了大学,工作在城里,秋收时总要请假回来帮衬爹,原是不要等的,直到三年前,儿子升了职,开镰时就再也未见到他影子。春节小车回来,劝爹:这几亩田,就别在它上面想主意,穷折腾了。四爷眼一瞪,那年春节就过得没滋没味的。

说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?

二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话。

半个也不会回来了。四爷的眼又朝村里逡巡了一阵后,他叹了口气才回过头来对四奶说:“开镰吧。”

开镰了,熟透的水稻沉沉地朝着镰刀挥去的方向倒下。沉沉倒下的水稻在四爷的眼中闪过一道道无比绚丽的弧线,一股无言的稻香痒痒甜甜地悬浮在秋日的风中了,他忍不住打了个响亮的喷嚏。四爷说:“老婆子,看我割了好大的一蔸呢!”

四奶接言:“我也割了好大的一蔸呢!”

四爷一愣,随即就笑了,“割吧。”

日近当午,四爷抬头看了一下天,天穹里尽是一层薄薄的青云,没有一丝儿的彩色,天底下的飞鸟一小群一小群地飞过。邻家地里的庄稼早已割了,稻草胡乱地散在田里,东一垛西一垛的。在不远处的稻田里是几柱冲天的浓烟在飘……四爷的心就猛然地紧缩了一下,他一下就怀念起过去那火火热热的情景来:男人挑禾挥汗如雨,女人割禾弯腰如弓,机声鸣鸣,镰光闪闪,连最顽皮的娃儿们也跟在挑桶后边泥着脸蛋抢拾着稻穗……

四奶说:“我又割了好大的一蔸呢!”

四爷看了看已汗流浃背的四奶,她满头的白发和烘黄的稻色正衬着一种游离状的美丽。四爷很痴迷地看了一阵,说:“老婆子,我总觉得这地里怪冷清的。”

四奶抬起满是汗湿的脸,撩起青布衬衣的下襟在脸上撸了一下,便笑了说:“冷清就冷清吧,难道让人一边唱戏不成?”

四爷说:“今日里我才真觉得自己老了。”

四奶听了,一愣,随后就豁开牙床笑。

“笑啥呢。”四爷见状,问。

“笑你七十还不服老呢,想想,人若不老不去,这黄土地上的人又一茬连着一茬疯长,到今日恐怕连挤都挤不下呢?更何况人要吃要喝,堆成这么多,会弄成啥样呢?”

“那种田的把式都老了又去了,田地里冷冷清清了,你说又会成啥样呢?”

四奶听了,又一愣。她看见四爷的眼空洞而又迷失般地在空荡荡的田野上呆望着——路上有几个人正远远地朝这里走来。四奶跟着望,过了一阵,四奶说:“不是咱家的儿,割吧。”

“割吧,割起才热闹点。”

镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来:

锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……

空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去。

四奶没来由地竟浑身颤栗起来,低头看,一层殷红的血液已浸过了她的指尖,无声地点滴在稻田里,她回过头去想看,却不见了血痕,血早已溶浸尘土之中了……

(选自《小小说选刊》,有删改)

7.下列对小说相关内容的分析和概括,不正确的一项是(???)

A.秋日割稻,田间地头,老两口你一言我一语,对话极简单极朴素,富有生活气息,既传递出丰收的喜悦,又暗含着隐忍的愁绪。

B.从“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?”中可以看出,儿子们虽事业有成,但对土地上的劳作已经彻底淡漠,这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状。

C.四奶不小心割破手指,殷红的血液溶浸在她脚下的尘土中,这一看似不经意的细节,将人与土地的血肉联系,刻画得入骨入髓。

D.这篇小说叙述从容,作者运用语言、动作等描写方法塑造了一对热爱土地的勤劳老人。他们对田地丰收感到喜悦,也对“开镰”冷清无人感到失落,同时表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

8.小说中间部分画线内容有何作用?请结合作品简要分析。6

9.小说题目“秋唱”能否改为“秋收”?为什么?6

7.答案:1.B; 2.①丰收季节的田野冷清、散乱,以环境的孤寂强化四爷失落迷惘的心理;②和后文大集体大生产火热的劳动场景形成对比,引发读者对农村历史和现状的关注与思考;③在对话中插入环境描写,增强了文学美感,调节叙事节奏,使行文富有变化。

8.不能。①凸显人物形象。表现了四爷对土地和劳作的热爱,对农耕文明衰落的失落和惆怅,体现了其执着的个性。②凸显主题:悲怆的秋唱,寄托情感的苍凉引发读者对农村现状的关注和思考。③四爷从隐忍到爆发,情绪逐层蓄积,最终以化用李绅《悯农》诗句嘶吼出来,具有震撼人心的艺术感染力。④“秋唱”比“秋收”更有一种诗意的韵味和美感,使小说更有含蓄、深沉的情味。

解析:1.“这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状”错误,原文“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶”“二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话”“半个也不会回来了”,可知是为了突出“开镰”冷清的场景,儿子们在城市生活不再回农村的行为与四爷坚守田园,坚持劳动的行为对比;原文也没有提及小孩留守;不是突出空心化现状。

9.这道题是比较标题的探究题,首先要明确观点,再阐释原因。先确定观点:“秋唱”不能改为“秋收”。原文“锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……”,这是四爷唱的内容,标题“秋唱”照应四爷所唱的如泣如诉的歌谣,“空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去”,充满苍凉感伤之情,更能凸显主旨;如果是“秋收”,指的是四爷和四奶收割水稻的行为,那就体现不出唱的情节和唱的意蕴,表达的情感较之“秋唱”没有那么强烈;“镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来”,四爷在收割稻谷自己的几个儿子都没有回来帮着收割时唱的这首歌,表明了四爷对土地和劳作的热爱,以为就是土地养育了自己的儿子,但读书之后不愿再回来,一是四爷情感的一个爆发,二是对农耕文明衰落的失落和惆怅,最后都集中在了四爷唱的“悯农”里;这样更能突出全文的主旨,表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面文言文,完成10~13题。

郑崇,字子游,本高密大族,世与王家相嫁娶。祖父以资徙平陵。父宾明法令,为御史,事贡公,名公直。崇少为郡文学史,至丞相大车属。弟立与高武侯傅喜同门学,相友善。喜为大司马,荐崇,哀帝擢为尚书仆射。数求见谏争,上初纳用之。每见曳革履,上笑曰:“我识郑尚书履声。”

久之,上欲封祖母傅太后从弟商,崇谏曰:“孝成皇帝封亲舅五侯,天为赤黄昼昏,日中有黑气。今祖母从昆弟二人已侯。孔乡侯皇后父高武侯以三公封尚有因缘今无故欲复封商坏乱制度逆天人之心非傅氏之福也。臣闻师曰:‘逆阳者厥极弱,逆阴者厥极凶短折,犯人者有乱亡之患,犯神者有疾夭之祸。’故周公著戒曰:‘惟王不知艰难,唯耽乐是从,时亦罔有克寿。’故衰世之君夭折蚤没,此皆犯阴之害也。臣愿以身命当国咎。”崇因持诏书案起。傅太后大怒曰:“何有为天子乃反为一臣所专制邪!”上遂下诏曰:“朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。‘欲报之德,昊天罔极。’前追号皇太太后父为崇祖侯,惟念德报未殊,朕甚愧焉。侍中光禄大夫商,皇太太后父同产子,小自保大,恩义最亲。其封商为汝昌侯,为崇祖侯后,更号崇祖侯为汝昌哀侯。”

崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。尚书令赵昌佞谄,素害崇,知其见疏,因奏崇与宗族通,疑有奸,请治。上责崇曰:“君门如市人,何以欲禁切主上?”崇对曰:“臣门如市,臣心如水,愿得考覆。”上怒,下崇狱,穷治,死狱中。

(选自《汉书·七十七》)

10.下列对文中画波浪线文字的断句,正确的一项是( )(3分)

A.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

B.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

C.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

D.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

解析: 结合文本大意,可知“高武侯以三公封”中高武侯作主语,不能与后文断开,排除A、D两项;“复封商”“复”,再次,修饰“封商”,中间不可断开,排除B项。

答案: C

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“御史”,本为史官,秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

B.“擢”,提升官职。古代表官职调动的词还有“拜”“除”“迁”“谪”“黜”等。

C.“孤”,古代指幼年父母双亡,也可用于王侯自称。

D.“乞骸骨”,封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

解析: “孤”在古代指幼年丧父。

答案: C

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.郑崇家与当时的望族王家世代通婚,家世显赫。后来,郑崇因与大司马傅喜有同门之谊,被推荐做了官。

B.郑崇在做尚书仆射时,经常进谏,以至皇上对他的脚步声都很熟悉,说明开始时皇上对他还是比较信任的。

C.哀帝欲封皇太太后的从弟光禄大夫傅商爵位,郑崇引经据典,据理力争,得罪了傅太后,最终也没有说服皇上。

D.尚书令赵昌知道郑崇被皇上疏远,就诬陷他与本族的人相勾结,行为不轨,要求皇上治他的罪。最终郑崇获罪,死在狱中。

解析: “郑崇因与大司马傅喜有同门之谊”错,原文是“弟立与高武侯傅喜同门学”。

答案: A

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。(5分)

________________________________________________________________________

(2)崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。(5分)

________________________________________________________________________

答案: (1)我自幼丧父,是皇太太后亲自养育我,才免于夭折在襁褓之中,后又用礼义教导我,直到长大成人,对我的恩德非常大啊。(得分点:“孤”,幼而丧父;“躬”,亲自;“免于襁褓”,幼年没有夭亡;“教导以礼”状语后置句。各1分。句意1分)

(2)郑崇又因董贤尊贵、宠爱过度而(向皇上)进谏,由此又一次被皇帝怪罪。(后来)他屡次因公事被责备,引起脖子上的疮病发作,就想请求告老还乡,但是不敢提出来。(得分点:“以”介词,因为;“数以职事见责”,被动句;“发”,发作;“乞骸骨”,告老还乡的委婉说法。各1分。句意1分)

[参考译文]

郑崇,字子游,出身于高密的世家大族。家族世代与王家互相婚嫁。他的祖父携带资产迁徙到平陵。父亲郑宾通晓刑法律令,做过御史,奉事贡公,享有公平、正直的好声誉。郑崇年轻时做郡里的文学史,后来官至丞相大车属。他的弟弟郑立和高武侯傅喜出自同一师门,相互友好。(后来)傅喜做了大司马,推荐郑崇,(于是)哀帝提拔他做了尚书仆射。他几次求见皇帝,直言相谏,皇帝开始还采纳他的意见。每次看到他穿着皮制的鞋,皇帝开玩笑地说:“我能辨出郑尚书的鞋声。”

过了很久,皇帝想加封祖母傅太后的从弟傅商,郑崇进谏说:“孝成皇帝在亲舅中加封了五个侯爵,上天竟因此而昏天暗地如同黄昏一样赤黄无光,正午间黑气弥漫。现在皇祖母的堂兄弟中已有两个侯爵。孔乡侯(因为)是皇后的父亲而封侯;高武侯因为位居三公而封侯,这两位都有封侯的理由。现在没有缘由再加封傅商,这违犯了朝廷制度,也违忤了天意人心,而对傅氏一家来说也不是好事。我听我的老师说过:‘违犯天阳的就会导致极弱,违犯地阴的就会导致凶灾夭折,违背人心的就会有败乱亡国的忧患,违背神明的就会有疾病夭折之祸。’所以周公著书劝诫说:‘君主不知道农业生产的艰难,只知道一味地玩乐享受,必招致夭丧而不能高寿。’因此衰败之世的君主往往夭折早亡,这都是违犯了地阴导致的祸患。我愿意用自己的生命承受国家的责咎。”郑崇因此取走了诏书的原稿。傅太后非常愤怒地说:“哪有做天子的反被一个小臣压制的道理!”皇帝于是下了道诏书说:“我自幼丧父,是皇太太后亲自养育我,才免于夭折在襁褓之中,后又用礼义教导我,直到长大成人,对我的恩德非常大啊。‘想报答恩德,却无论如何也报答不了啊。’从前追封皇太太后的父亲为崇祖侯,只顾念报恩不突出,我很惭愧。侍中光禄大夫傅商,是皇太太后的从弟,如同同父生的亲弟弟,从小也是皇太太后养育成人的,皇太太后对他恩义最深,也最亲近。可以加封傅商为汝昌侯,做崇祖侯的继承者,把崇祖侯的封号改为汝昌哀侯。”

郑崇又因董贤尊贵、宠爱过度而(向皇上)进谏,由此又一次被皇帝怪罪。(后来)他屡次因公事被责备,引起脖子上的疮病发作,就想请求告老还乡,但是不敢提出来。尚书令赵昌是个谗言小人,一心想害郑崇,知道他被皇帝疏远,就趁势弹劾郑崇,说他和宗族往来密切,怀疑其中有奸情,请求追究。于是皇帝责备郑崇说:“你的门庭来往相求者很多,如同市场,这样的人怎么能规谏主上?”郑崇回答说:“我的门庭如同市场,但我的心境如同水一样清白,请求朝廷加以考察。”皇帝恼怒了,把他收入监狱极力追究,郑崇死于狱中。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面诗歌,完成14~15题

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。

14.下列对这首诗的理解,正确的一项是( )

A.诗人用“多”写“安史之乱”带来的悲惨景象;用“独”写自己的处境,抒发了诗人的悲凉之情。

B.“瓢弃樽无绿”一句,“绿”借喻指酒,写出了诗人在苦寒中找不到一滴酒的窘态,表现了诗人困居长安生活的艰苦。

C.“炉存火似红”中的“红”字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景,诗人通过对客观事物的如实描写,道出了对温暖的渴望。

D.诗歌塑造了因国家动乱而滞留京城的一位贫寒交困、牵挂亲人、愁苦无奈、忧伤国事而又壮志难酬的诗人形象。

【答案】A

【解析】B.不是借喻,是借代。C.“‘红’字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景”错,这句是写炉火燃尽的情景,“火似红”是想象的。D.“壮志难酬”在诗歌中没有体现。

15.诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

________________________________________________________________________

【答案】诗歌第二联描写了黄昏云乱、风急雪紧的景象。①诗人借景抒情,通过描写飞雪的状态,表现诗人在战乱之中内心的悲凉。②同时呼应诗歌标题“对雪”,为下文描写室内景象和抒发诗人感情做铺垫。

(三)名句名篇默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

1.《将进酒》中对人生易老光阴易逝感慨的诗句是: , 。

2.李煜的《虞美人》中,用比喻、夸张、设问手法写出愁思的多与深广的句子是: , 。这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙。

3.《李凭箜篌引》 中运用通感的艺术手法直接摹写乐声激越动听的诗句是: , 。

答案:答案:1.君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

2.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

3.昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

三、语言文字运用(20分)

(一)阅读下面的文字,完成17~19题。(10分)

每年三月,草长莺飞桃花开,四面八方的上海人云集而来,到书院看桃花。灿烂的桃花,含笑怒放,一大片一大片的桃树,形成一个( )的世界,一张张笑脸沉浸其中。

家家户户的小花园、小果园里,白玉兰、粉玉兰谢了樱花开, ① ,杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放。小河边、道路旁、瓜田地角、庭院前后,目力所及之处,都是( )的花朵,处处惹人的眼,各种花儿开得太茂盛了,以至人们分辨不清,空气里( )着的好闻的味道,究竟是哪种花儿的馨香。

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蟹在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。海滩边,一片绿色的芦苇一天一个样地使劲拔节, ② ,很多书院人来采摘鲜嫩的叶子回家包粽子。

17.依次填入括号内的词语,最恰当的一组是(3分)

A.迷离 花团锦簇 洋溢 B.朦胧 花团锦簇 弥漫

C.迷离 姹紫嫣红 弥漫 D.朦胧 姹紫嫣红 洋溢

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

【答案】C 【解析】本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。迷离:模糊而难以分辨清楚;迷糊。朦胧:指物体的样子模糊,看不清楚或者人所表达的感情思想不太清晰,多含蓄。语境是大片桃树让景色变成难以辨认的世界,应选“迷离”;花团锦簇:形容五彩缤纷,十分鲜艳多彩的景象。也形容文章辞藻华丽。姹紫嫣红:形容各种花朵娇艳美丽。语境是修饰花朵的,应选“姹紫嫣红”;洋溢:指情绪、气氛等饱满而充分流露。弥漫:(烟尘、雾气、水等)充满;布满。语境形容味道,应选“弥漫”。故选C。

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

【答案】D

【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。用“欢呼雀跃”和“迎接”来修饰跳鱼,是拟人手法。A.复关,运用借代手法,用男子住的地方代指男子本人;B.建筑上的钉子头,比粮仓里的米拉还要多,是夸张;C.主人和客人一起下了马,一起上了船,是互文;D.花溅泪,鸟惊心,运用拟人的手法。

请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

【答案】①樱花谢了杜鹃开;②日渐茂盛起来。

【解析】第一空,联系前句“白玉兰、粉玉兰谢了樱花开”和后句“杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放”,可知中间应写到樱花和杜鹃,句式是“……谢了……开”,因此可以写“樱花谢了杜鹃开”;第二空,前面写芦苇拔节,后面写人们采叶子包粽子,可见中间是写苇叶逐渐长大,茂盛,因此可以写“日渐茂盛起来”。

20.把下面一段话的主要意思压缩成一段话,不超过30个字。(4分)

12月16日15时22分,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第五十二五十三颗北斗导航卫星。两年来,北斗系统实现了18次30颗卫星发射连战连捷。至此,所有中圆地球轨道卫星全部发射完毕,标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成,为最终实现全球组网奠定了坚实基础。目前,北斗三号全球系统组网已进入决战决胜的冲刺阶段。按计划,明年上半年还将发射两颗地球静止轨道卫星,将比预定目标提前半年完成全部组网卫星发射。

【答案】我国两年发射30颗导航卫星,北斗系统全球组网将提前完成。_

21.下面的文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(6分)

海绵城市是指城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。建设海绵城市,需要大量的资金投入,只要我们有足够的资金保障,就能建成海绵城市。建设海绵城市有利于修复城市水生态、涵养水资源,一旦建成,城市的雨水就会被完全吸收。城市生态系统功能将得到提升,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展新方式,城市也就不会再发生任何洪涝灾害。

①不是只要有财力保障就能建成海绵城市。

② 。

③ 。

答案:②不是海绵城市建成,就能完全吸收城市的雨水

③不是提升城市生态系统功能,就能使城市不再发生洪涝灾害。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话,振奋人心!讲话中金句频出:

①方向决定前途,道路决定命运。我们要把命运掌握在自己手中,要有志不改、道不变的坚定。

②伟大梦想不是等得来、喊得来的,而是拼出来、干出来的。

③建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑,我们要一棒接着一棒跑下去,每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。

…………

读了上面三个金句,你有怎样的感触与思考?请以上面三句话为基础,综合三句话内容进行立意;并加以合理引用,写一篇文章。

要求:自拟题目,自选角度,确定立意;不要套作;不得抄袭;不少于800字。

语文试卷

(考试时间:150分钟 试卷分值:150分)

(一)论述类文本阅读(9分)

陶渊明使用的意象,多取材于现实中可有之物;杜甫使用的意象,多取材于现实中实有之物;而李商隐使用的意象,多取材于现实中无有之物。他们在选取意象方面具有不同的特点,这是由他们为人、为诗的态度决定的。

陶渊明是一位平实质朴之中见深微高远的人。其为诗与为人一向以平实质朴为主,不喜炫奇立异。另外他又认为精神胜过物质,他诗中活跃着的,常常是事物的概念而非实体,诗中表现事物也往往只是遗貌取神地书写。所以陶渊明诗中没有一句是刻意写景咏物的,他所写的孤云、飞鸟、松树、菊花都是他以精神体认之后的概念,绝非实有之个体。他诗中意象与情意的关系是“以心托物”,他把满怀激情托于他所选择的事物概念之中来表现。渊明心灵深微,志向高远,为人之态度却极其平实质朴。这正是他不取象于实有之个体,仅取象于可有事物之概念的缘故。

杜甫则不然,他最大的特点在于极其关注现实,以最大的勇气面对现实,以最大的才能叙写现实。他所选取的事物,多为现实中实有之物,这原是不足为怪的事,只是杜甫同时又是感情最深厚、最真挚的诗人,他常常把自己强烈的感情投注于他所写的一切事物上,使之因诗人的感情与人格的投注而呈现出意象化的意味,所以他诗中的形象与情意的关系是“以情注物”,他注入的感情使事物意象化了。关注现实,从实物中取材,这是他的诗形成写实风格的缘故。

李商隐是形象化、意象化大师。陶、杜诗中的意象无论如何丰美,仍不过是自然而然的表现。读李商隐的诗,却可以明显地感受到作者在有意地制造意象、安排意象。有时李商隐所表现的,就是一片错综繁复的意象,与陶、杜叙述尚有理念可寻,意象为感情的自然流露的情形完全不同。这是李商隐的先天禀赋、后天遭际和隐约幽微的表现方法造成的。唯有那些非现实的,又带有恍惚迷离色彩的事物,才能表达出他那独特的幽微之情,所以李诗中形象与情意的关系是“缘情造物”。

章法上,这三位诗人的诗也各有不同:陶诗以“任真”为宗,表现于平叙的结构和流转、起伏的情感;杜诗是感性、理性兼济,杜甫纵使出于感性的联想做突然之转接,也依然不忘出于理性做先后之呼应;而李诗则往往将一些意象错综并举,有时在首尾略微做理性之提挈。句法上,陶诗多用平顺直叙的句法;杜诗有时只掌握感性重点,在句法上表现为颠倒或浓缩;李诗以理性之句法来组合一些非理性的词语。对杜甫的诗句,有时只要平顺地伸延或倒转就可弄懂。而李诗无论文法怎样合理,也依然不可具解。若说杜诗是文法上的难懂,则李诗就是本质上的难懂了。李诗在本质上只能以感性去体认,不能以理性去说明。

(摘编自叶嘉莹《从几首诗例谈中国古典诗歌中形象与情意之间的关系》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.陶渊明为人平实质朴,不喜炫奇立异,志向高远,他的这些特点对他创作诗歌产生了影响。

B.杜诗具有写实风格,这与杜甫关注现实、直面现实、叙写现实、选择现实中实有之物入诗有关。

C.李商隐善于制造、安排意象,他“缘情造物”,以带有恍惚迷离色彩的事物表达情感。

D.陶诗和杜诗有些相同的特点,如遵循相同的叙述理念,自然而然地表现意象,情感饱满等。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章采用总—分—总的结构,论述陶渊明、杜甫、李商隐诗中意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系。

B.第二段主体部分先论述因——陶渊明为人、为诗等方面的特点,再论述果——陶诗中意象与情意的关系是“以心托物”。

C.文章从杜甫关注现实和杜甫的感情深厚、真挚两方面论述杜诗中的形象与情意是“以情注物”关系的原因。

D.文章在论述李商隐诗中的意象的特点时,运用了对比论证的方法,有效突出了李商隐诗中的意象的特点。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.陶诗表现意象往往是遗貌取神地书写,诗中的很多意象不是实有个体,而是可有事物之概念。

B.杜甫在创作诗歌时,常将自己的感情与人格注入所选取的事物,使事物呈现出意象化的意味。

C.李诗以理性之句法组合一些非理性的词语,加大了理解的难度,导致读者只能以感性去体认。

D.陶诗多采用平叙的结构和平顺直叙的句法,这并不影响表现丰美的意象和流转、起伏的情感。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4-6题。

材料一:

五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。“互联网+”广泛融入各行各业。大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户。快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志。

(摘编自《2018年政府工作报告》)

材料二:

(摘编自《国家创新指数(2016-2017)》)

材料三:

我国创新水平迈向国际第一方阵。2017年国家研究与试验发展经费支出达到1.75万亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.12%,其中基础研究经费920亿元。经济社会发展新动力不断涌现,经济保持中高速增长,高于同期世界平均增长水平。国家创新能力排名从2012年的世界第20位升至2017年的第17位。而体现国家创新实力的重要标志是知识创新。2017年,国际论文总量和被引用量居世界第二位;我国发明专利申请量、授权量都居世界第一,每万人口发明专利拥有量达到9.8件,国内发明专利授权32.7万件,同比增长8.2%。

韩国《产业日报》报道称,中国的全球化创新型企业正不断增加研发投资,加大研发力度的氛围日益高涨,在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持。4298家众创空间、3255家科技企业孵化器和400多家企业加速器,以及19家国家自创区和156家国家高新区形成了一个日趋完善的创业孵化生态链条。

(摘编自《科技部:去年中国发明专利申请量和授权量居世界第1位》

材料四:

十八大以来的五年,是创新前所未有的“黄金五年”。我国坚持把创新摆在国家发展全局的核心位置,集中力量办大事。我国科技成果呈现“井喷”:墨子“传信”、“神舟飞天”、“天眼”探空、北斗组网、超算发威……科技创新有力地支撑了供给侧结构性改革和民生改善。科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,科技兴林、科技治沙成效显著,在全球率先实现“沙退人进”。科技创新与社会发展的加速融合,织就保障亿万群众生活的幸福网。

十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一。重大科技任务、科研基地、重大科技基础设施等对创新人才发挥了“筑巢引凤”的“虹吸效应”。“千人计划”“万人计划”等重大人才工程深入实施,带动形成新中国成立以来最大规模“归国潮”,回国人才超过110万,是前30年回国人数的3倍。这是我国创新的“力量之源”。

十八大以来,中国科技体制改革“动真格”,向数十年难除的积弊“下刀”。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破,院士制度、科技奖励、科技军民融合等改革也正在深入推进过程之中。党中央、国务院出台了以增加知识价值为导向的分配政策、研发费用加计扣除等支持创新的普惠性政策,国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加。

(摘编自陈芳、余晓洁、胡喆《科技成果“井喷”:中国创新奇迹从何而来?》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A. 十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%。

B. 2015年与2000年相比,研究与试验发展经费占世界比重,日本在大幅减少,而中韩两国却有不同程度的增加。

C. 材料二显示,中韩日美研究与试验发展经费占世界比重和国际科学论文被引次数占世界比重呈正相关。

D. 科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,并与社会发展加速融合,织就亿万群众生活的幸福网。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A. 我国人工智能广泛融入了各行各业,高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

B. 我国发明专利申请量和授权量、国际论文总量和被引用量均居世界前列,表明我国有突出的知识创新。

C. 我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善。

D.“筑巢引凤”“千人计划”“万人计划”的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感。

6.为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共15分)

秋唱

谢应龙

一季的雨水足,晒够了秋阳,地里有个好收成。

田边一个人站着,一个人蹲着,站着的抽着旱烟卷儿的是四爷,蹲着的头上结着素边皂布头巾的是四奶。

田是村里的好田。村里现有的田都好。稍差的这些年都种上了大豆、花生和红薯,荇里都疯长着青草儿——种的人不愁收,播了种完事。甭管它大豆比白米细,花生赛黄豆大,红薯藤遮不住烈烈的黄土。

站在田边,可以看清整个村院,村子里没有狗了,行路的人走得静心清闲。蹲着的四奶对抽着旱烟,眼睛直望着村子黄土大道的四爷说:“老头子,甭等了,开镰吧!”

甭等了?这几天四爷等的就是他的儿子!大儿子在恢复高考后那年上了大学,工作在城里,秋收时总要请假回来帮衬爹,原是不要等的,直到三年前,儿子升了职,开镰时就再也未见到他影子。春节小车回来,劝爹:这几亩田,就别在它上面想主意,穷折腾了。四爷眼一瞪,那年春节就过得没滋没味的。

说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?

二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话。

半个也不会回来了。四爷的眼又朝村里逡巡了一阵后,他叹了口气才回过头来对四奶说:“开镰吧。”

开镰了,熟透的水稻沉沉地朝着镰刀挥去的方向倒下。沉沉倒下的水稻在四爷的眼中闪过一道道无比绚丽的弧线,一股无言的稻香痒痒甜甜地悬浮在秋日的风中了,他忍不住打了个响亮的喷嚏。四爷说:“老婆子,看我割了好大的一蔸呢!”

四奶接言:“我也割了好大的一蔸呢!”

四爷一愣,随即就笑了,“割吧。”

日近当午,四爷抬头看了一下天,天穹里尽是一层薄薄的青云,没有一丝儿的彩色,天底下的飞鸟一小群一小群地飞过。邻家地里的庄稼早已割了,稻草胡乱地散在田里,东一垛西一垛的。在不远处的稻田里是几柱冲天的浓烟在飘……四爷的心就猛然地紧缩了一下,他一下就怀念起过去那火火热热的情景来:男人挑禾挥汗如雨,女人割禾弯腰如弓,机声鸣鸣,镰光闪闪,连最顽皮的娃儿们也跟在挑桶后边泥着脸蛋抢拾着稻穗……

四奶说:“我又割了好大的一蔸呢!”

四爷看了看已汗流浃背的四奶,她满头的白发和烘黄的稻色正衬着一种游离状的美丽。四爷很痴迷地看了一阵,说:“老婆子,我总觉得这地里怪冷清的。”

四奶抬起满是汗湿的脸,撩起青布衬衣的下襟在脸上撸了一下,便笑了说:“冷清就冷清吧,难道让人一边唱戏不成?”

四爷说:“今日里我才真觉得自己老了。”

四奶听了,一愣,随后就豁开牙床笑。

“笑啥呢。”四爷见状,问。

“笑你七十还不服老呢,想想,人若不老不去,这黄土地上的人又一茬连着一茬疯长,到今日恐怕连挤都挤不下呢?更何况人要吃要喝,堆成这么多,会弄成啥样呢?”

“那种田的把式都老了又去了,田地里冷冷清清了,你说又会成啥样呢?”

四奶听了,又一愣。她看见四爷的眼空洞而又迷失般地在空荡荡的田野上呆望着——路上有几个人正远远地朝这里走来。四奶跟着望,过了一阵,四奶说:“不是咱家的儿,割吧。”

“割吧,割起才热闹点。”

镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来:

锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……

空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去。

四奶没来由地竟浑身颤栗起来,低头看,一层殷红的血液已浸过了她的指尖,无声地点滴在稻田里,她回过头想看,却不见了血痕,血早已溶浸尘土之中了……

(选自《小小说选刊》,有删改)

下列对小说相关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.秋日割稻,田间地头,老两口你一言我一语,对话极简单极朴素,富有生活气息,既传递出丰收的喜悦,又暗含着隐忍的愁绪。

B.从“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?”中可以看出,儿子们虽事业有成,但对土地上的劳作已经彻底淡漠,这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状。

C.四奶不小心割破手指,殷红的血液溶浸在她脚下的尘土中,这一看似不经意的细节,将人与土地的血肉联系,刻画得入骨入髓。

D.这篇小说叙述从容,作者运用语言、动作等描写方法塑造了一对热爱土地的勤劳老人。他们对田地丰收感到喜悦,也对“开镰”冷清无人感到失落,同时表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

8.小说中间部分画线内容有何作用?请结合作品简要分析。(6分)

9.小说题目“秋唱”能否改为“秋收”?为什么?(6分)

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面文言文,完成10~13题。

郑崇,字子游,本高密大族,世与王家相嫁娶。祖父以资徙平陵。父宾明法令,为御史,事贡公,名公直。崇少为郡文学史,至丞相大车属。弟立与高武侯傅喜同门学,相友善。喜为大司马,荐崇,哀帝擢为尚书仆射。数求见谏争,上初纳用之。每见曳革履,上笑曰:“我识郑尚书履声。”

久之,上欲封祖母傅太后从弟商,崇谏曰:“孝成皇帝封亲舅五侯,天为赤黄昼昏,日中有黑气。今祖母从昆弟二人已侯。孔乡侯皇后父高武侯以三公封尚有因缘今无故欲复封商坏乱制度逆天人之心非傅氏之福也。臣闻师曰:‘逆阳者厥极弱,逆阴者厥极凶短折,犯人者有乱亡之患,犯神者有疾夭之祸。’故周公著戒曰:‘惟王不知艰难,唯耽乐是从,时亦罔有克寿。’故衰世之君夭折蚤没,此皆犯阴之害也。臣愿以身命当国咎。”崇因持诏书案起。傅太后大怒曰:“何有为天子乃反为一臣所专制邪!”上遂下诏曰:“朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。‘欲报之德,昊天罔极。’前追号皇太太后父为崇祖侯,惟念德报未殊,朕甚愧焉。侍中光禄大夫商,皇太太后父同产子,小自保大,恩义最亲。其封商为汝昌侯,为崇祖侯后,更号崇祖侯为汝昌哀侯。”

崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。尚书令赵昌佞谄,素害崇,知其见疏,因奏崇与宗族通,疑有奸,请治。上责崇曰:“君门如市人,何以欲禁切主上?”崇对曰:“臣门如市,臣心如水,愿得考覆。”上怒,下崇狱,穷治,死狱中。

(选自《汉书·七十七》)

10.下列对文中画波浪线文字的断句,正确的一项是( )(3分)

A.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

B.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

C.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

D.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“御史”,本为史官,秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

B.“擢”,提升官职。古代表官职调动的词还有“拜”“除”“迁”“谪”“黜”等。

C.“孤”,古代指幼年父母双亡,也可用于王侯自称。

D.“乞骸骨”,封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.郑崇家与当时的望族王家世代通婚,家世显赫。后来,郑崇因与大司马傅喜有同门之谊,被推荐做了官。

B.郑崇在做尚书仆射时,经常进谏,以至皇上对他的脚步声都很熟悉,说明开始时皇上对他还是比较信任的。

C.哀帝欲封皇太太后的从弟光禄大夫傅商爵位,郑崇引经据典,据理力争,得罪了傅太后,最终也没有说服皇上。

D.尚书令赵昌知道郑崇被皇上疏远,就诬陷他与本族的人相勾结,行为不轨,要求皇上治他的罪。最终郑崇获罪,死在狱中。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。(5分)

_________________________________________________________________________

(2)崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。(5)

__________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面诗歌,完成14~15题

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。

14.下列对这首诗的理解,正确的一项是( )(3分)

A.诗人用“多”写“安史之乱”带来的悲惨景象;用“独”写自己的处境,抒发了诗人的悲凉之情。

B.“瓢弃樽无绿”一句,“绿”借喻指酒,写出了诗人在苦寒中找不到一滴酒的窘态,表现了诗人困居长安生活的艰苦。

C.“炉存火似红”中的“红”字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景,诗人通过对客观事物的如实描写,道出了对温暖的渴望。

D.诗歌塑造了因国家动乱而滞留京城的一位贫寒交困、牵挂亲人、愁苦无奈、忧伤国事而又壮志难酬的诗人形象。

15.诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?(6分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(三)名句名篇默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《将进酒》中对人生易老光阴易逝感慨的诗句是: , 。

(2)李煜的《虞美人》中,用比喻、夸张、设问手法写出愁思的多与深广的句子是: , 。这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙。

(3)《李凭箜篌引》 中运用通感的艺术手法直接摹写乐声激越动听的诗句是: , 。

三、语言文字运用(20分)

(一)阅读下面的文字,完成17~19题。(10分)

每年三月,草长莺飞桃花开,四面八方的上海人云集而来,到书院看桃花。灿烂的桃花,含笑怒放,一大片一大片的桃树,形成一个( )的世界,一张张笑脸沉浸其中。

家家户户的小花园、小果园里,白玉兰、粉玉兰谢了樱花开, ① ,杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放。小河边、道路旁、瓜田地角、庭院前后,目力所及之处,都是( )的花朵,处处惹人的眼,各种花儿开得太茂盛了,以至人们分辨不清,空气里( )着的好闻的味道,究竟是哪种花儿的馨香。

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蟹在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。海滩边,一片绿色的芦苇一天一个样地使劲拔节, ② ,很多书院人来采摘鲜嫩的叶子回家包粽子。

17..依次填入括号内的词语,最恰当的一组是( )(3分)

A.迷离 花团锦簇 洋溢 B.朦胧 花团锦簇 弥漫

C.迷离 姹紫嫣红 弥漫 D.朦胧 姹紫嫣红 洋溢

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成20~21题。(10分)

20.把下面一段话的主要意思压缩成一段话,不超过30个字。(4分)

12月16日15时22分,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第五十二五十三颗北斗导航卫星。两年来,北斗系统实现了18次30颗卫星发射连战连捷。至此,所有中圆地球轨道卫星全部发射完毕,标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成,为最终实现全球组网奠定了坚实基础。目前,北斗三号全球系统组网已进入决战决胜的冲刺阶段。按计划,明年上半年还将发射两颗地球静止轨道卫星,将比预定目标提前半年完成全部组网卫星发射。

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21.下面的文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(6分)

海绵城市是指城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。建设海绵城市,需要大量的资金投入,只要我们有足够的资金保障,就能建成海绵城市。建设海绵城市有利于修复城市水生态、涵养水资源,一旦建成,城市的雨水就会被完全吸收。城市生态系统功能将得到提升,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展新方式,城市也就不会再发生任何洪涝灾害。

①不是只要有财力保障就能建成海绵城市。

② 。

③ 。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话,振奋人心!讲话中金句频出:

①方向决定前途,道路决定命运。我们要把命运掌握在自己手中,要有志不改、道不变的坚定。

②伟大梦想不是等得来、喊得来的,而是拼出来、干出来的。

③建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑,我们要一棒接着一棒跑下去,每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。

读了上面三个金句,你有怎样的感触与思考?请以上面三句话为基础,综合三句话内容进行立意,并加以合理引用,写一篇文章。

要求:自拟题目,自选角度,确定立意;不要套作;不得抄袭;不少于800字。

景博高中2020-2021学年第二学期高二年级期中考试语文试卷

现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(9分)

陶渊明使用的意象,多取材于现实中可有之物;杜甫使用的意象,多取材于现实中实有之物;而李商隐使用的意象,多取材于现实中无有之物。他们在选取意象方面具有不同的特点,这是由他们为人、为诗的态度决定的。

陶渊明是一位平实质朴之中见深微高远的人。其为诗与为人一向以平实质朴为主,不喜炫奇立异。另外他又认为精神胜过物质,他诗中活跃着的,常常是事物的概念而非实体,诗中表现事物也往往只是遗貌取神地书写。所以陶渊明诗中没有一句是刻意写景咏物的,他所写的孤云、飞鸟、松树、菊花都是他以精神体认之后的概念,绝非实有之个体。他诗中意象与情意的关系是“以心托物”,他把满怀激情托于他所选择的事物概念之中来表现。渊明心灵深微,志向高远,为人之态度却极其平实质朴。这正是他不取象于实有之个体,仅取象于可有事物之概念的缘故。

杜甫则不然,他最大的特点在于极其关注现实,以最大的勇气面对现实,以最大的才能叙写现实。他所选取的事物,多为现实中实有之物,这原是不足为怪的事,只是杜甫同时又是感情最深厚、最真挚的诗人,他常常把自己强烈的感情投注于他所写的一切事物上,使之因诗人的感情与人格的投注而呈现出意象化的意味,所以他诗中的形象与情意的关系是“以情注物”,他注入的感情使事物意象化了。关注现实,从实物中取材,这是他的诗形成写实风格的缘故。

李商隐是形象化、意象化大师。陶、杜诗中的意象无论如何丰美,仍不过是自然而然的表现。读李商隐的诗,却可以明显地感受到作者在有意地制造意象、安排意象。有时李商隐所表现的,就是一片错综繁复的意象,与陶、杜叙述尚有理念可寻,意象为感情的自然流露的情形完全不同。这是李商隐的先天禀赋、后天遭际和隐约幽微的表现方法造成的。唯有那些非现实的,又带有恍惚迷离色彩的事物,才能表达出他那独特的幽微之情,所以李诗中形象与情意的关系是“缘情造物”。

章法上,这三位诗人的诗也各有不同:陶诗以“任真”为宗,表现于平叙的结构和流转、起伏的情感;杜诗是感性、理性兼济,杜甫纵使出于感性的联想做突然之转接,也依然不忘出于理性做先后之呼应;而李诗则往往将一些意象错综并举,有时在首尾略微做理性之提挈。句法上,陶诗多用平顺直叙的句法;杜诗有时只掌握感性重点,在句法上表现为颠倒或浓缩;李诗以理性之句法来组合一些非理性的词语。对杜甫的诗句,有时只要平顺地伸延或倒转就可弄懂。而李诗无论文法怎样合理,也依然不可具解。若说杜诗是文法上的难懂,则李诗就是本质上的难懂了。李诗在本质上只能以感性去体认,不能以理性去说明。

(摘编自叶嘉莹《从几首诗例谈中国古典诗歌中形象与情意之间的关系》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.陶渊明为人平实质朴,不喜炫奇立异,志向高远,他的这些特点对他创作诗歌产生了影响。

B.杜诗具有写实风格,这与杜甫关注现实、直面现实、叙写现实、选择现实中实有之物入诗有关。

C.李商隐善于制造、安排意象,他“缘情造物”,以带有恍惚迷离色彩的事物表达情感。

D.陶诗和杜诗有些相同的特点,如遵循相同的叙述理念,自然而然地表现意象,情感饱满等。

【答案】D【解析】 “遵循相同的叙述理念”曲解文意。原文“陶、杜叙述尚有理念可寻”的意思是,陶诗和杜诗在叙述方面都遵循一定的理念,但并不等于说遵循的理念相同。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章采用总—分—总的结构,论述陶渊明、杜甫、李商隐诗中意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系。

B.第二段主体部分先论述因——陶渊明为人、为诗等方面的特点,再论述果——陶诗中意象与情意的关系是“以心托物”。

C.文章从杜甫关注现实和杜甫的感情深厚、真挚两方面论述杜诗中的形象与情意是“以情注物”关系的原因。

D.文章在论述李商隐诗中的意象的特点时,运用了对比论证的方法,有效突出了李商隐诗中的意象的特点。

【答案】A【解析】 “采用总—分—总的结构”理解错误。文章前四段采用先总后分的结构论述陶渊明、杜甫、李商隐选取意象的特点与他们为人、为诗的态度之间的关系,末段论述的是这三位诗人的诗在章法、句法等方面的不同。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.陶诗表现意象往往是遗貌取神地书写,诗中的很多意象不是实有个体,而是可有事物之概念。

B.杜甫在创作诗歌时,常将自己的感情与人格注入所选取的事物,使事物呈现出意象化的意味。

C.李诗以理性之句法组合一些非理性的词语,加大了理解的难度,导致读者只能以感性去体认。

D.陶诗多采用平叙的结构和平顺直叙的句法,这并不影响表现丰美的意象和流转、起伏的情感。

【答案】C【解析】 原因解释错误。根据文意,李诗难懂,根本原因是其本质上难懂,而不是文法导致其难懂。文法包括字法、句法、章法等,而“以理性之句法组合一些非理性的词语”说的是句法。故选项错误。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

材料一:

五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。“互联网+”广泛融入各行各业。大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户。快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志。

(摘编自《2018年政府工作报告》)

材料二:

(摘编自《国家创新指数(2016-2017)》)

材料三:

我国创新水平迈向国际第一方阵。2017年国家研究与试验发展经费支出达到1.75万亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.12%,其中基础研究经费920亿元。经济社会发展新动力不断涌现,经济保持中高速增长,高于同期世界平均增长水平。国家创新能力排名从2012年的世界第20位升至2017年的第17位。而体现国家创新实力的重要标志是知识创新。2017年,国际论文总量和被引用量居世界第二位;我国发明专利申请量、授权量都居世界第一,每万人口发明专利拥有量达到9.8件,国内发明专利授权32.7万件,同比增长8.2%。

韩国《产业日报》报道称,中国的全球化创新型企业正不断增加研发投资,加大研发力度的氛围日益高涨,在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持。4298家众创空间、3255家科技企业孵化器和400多家企业加速器,以及19家国家自创区和156家国家高新区形成了一个日趋完善的创业孵化生态链条。

(摘编自《科技部:去年中国发明专利申请量和授权量居世界第1位》《大数据观察?专利支撑创新发展》)

材料四:

十八大以来的五年,是创新前所未有的“黄金五年”。我国坚持把创新摆在国家发展全局的核心位置,集中力量办大事。我国科技成果呈现“井喷”:墨子“传信”、“神舟飞天”、“天眼”探空、北斗组网、超算发威……科技创新有力地支撑了供给侧结构性改革和民生改善。科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,科技兴林、科技治沙成效显著,在全球率先实现“沙退人进”。科技创新与社会发展的加速融合,织就保障亿万群众生活的幸福网。

十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一。重大科技任务、科研基地、重大科技基础设施等对创新人才发挥了“筑巢引凤”的“虹吸效应”。“千人计划”“万人计划”等重大人才工程深入实施,带动形成新中国成立以来最大规模“归国潮”,回国人才超过110万,是前30年回国人数的3倍。这是我国创新的“力量之源”。

十八大以来,中国科技体制改革“动真格”,向数十年难除的积弊“下刀”。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破,院士制度、科技奖励、科技军民融合等改革也正在深入推进过程之中。党中央、国务院出台了以增加知识价值为导向的分配政策、研发费用加计扣除等支持创新的普惠性政策,国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加。

(摘编自陈芳、余晓洁、胡喆《科技成果“井喷”:中国创新奇迹从何而来?》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A. 十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%。

B. 2015年与2000年相比,研究与试验发展经费占世界比重,日本在大幅减少,而中韩两国却有不同程度的增加。

C. 材料二显示,中韩日美研究与试验发展经费占世界比重和国际科学论文被引次数占世界比重呈正相关。

D. 科技创新在打赢蓝天保卫战、脱贫攻坚战中发挥了重要作用,并与社会发展加速融合,织就亿万群众生活的幸福网。

【答案】A

【解析】对于此类题目,应先审题,把握如下几点,一是选择“正确”还是“不正确”的一项,二是选择“一项”或是“两项”。比如本题中,“下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是”,这是考查学生对文中重要内容的理解与分析的能力。答题时注意仔细阅读文章,找准有效答题区间,然后认真比较,寻找细微差别。A项,“十八大以来我国科技创新进入黄金期,科技创新驱动发展成果丰硕,贡献率由52.2%提高到57.5%”错误,选项偷换概念,材料四中说的是“十八大以来的五年,是创新前所未有的‘黄金五年’”,材料一中说“五年来,创新驱动发展成果丰硕”“科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%”,由此可知应是“十八大以来的五年”。此类题目答题时应注意分清答题的区域,错误设置一般为混淆范围,强拉因果、曲解文意、无中生有、以偏概全或偷换概念等,命题的手段为改变文章的表述和概括文章的内容。分析推理类题目较难,答题时首先浏览选项,在文中找到选项对应的区位,然后仔细分析对照,从中找到与原文表述有出入的答案,就可以做出正确选择。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A. 我国人工智能广泛融入了各行各业,高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

B. 我国发明专利申请量和授权量、国际论文总量和被引用量均居世界前列,表明我国有突出的知识创新。

C. 我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善。

D. “筑巢引凤”“千人计划”“万人计划”的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感。

【答案】B

【解析】本题题干问的是“下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是”,要求选出的是“正确的”“一项”。A项,“我国人工智能广泛融入了各行各业”错误,选项移花接木,材料一中说的是“‘互联网+’广泛融入各行各业”。C项,“我国创新型企业不断增加研发投资,日均新设企业增长迅速,科技创新使得创业孵化生态链条日趋完善”错误,选项张冠李戴,材料一说的是“大众创业、万众创新蓬勃发展,日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户”。D项,“‘筑巢引凤’‘千人计划’‘万人计划’的实施,激发了科技人员创新积极性,增强了科技人员的获得感”因果错接,“增强了科技人员的获得感”是“党中央、国务院出台了”一系列政策和制度的结果。

6.为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明。(6分)

【参考答案】①我国科技体制改革取得历史性突破,创新型企业研发投入增长迅速;②我国人才工程实施卓有成效,科技人力资源总量居世界第一;③科技人员的积极性、创造性与获得感大大增强;④创新实力雄厚,成果丰硕。

【解析】题干问的是“为什么我国创新水平能够迈向国际第一方阵?请根据上述材料概括说明”。这是考查学生对文本内容的理解以及对文本内容的筛选和概括的能力。答题时,要注意仔细阅读文章,找准有效的答题区间,然后对文中的重要内容认真分析、筛选、整合。如材料一说“五年来,创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%,规模跃居世界第二位。……大众创业、万众创新蓬勃发展,……快速崛起的新动能,正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式,成为中国创新发展的新标志”;材料三说“在互联网和人工智能领域,中国政府也制定了发展计划,并给予中国企业相关扶持……”;材料四中说“十八大以来全国科技人力资源总量超过7100万人,研发人员超过535万人,跃居世界第一”“中国科技体制改革‘动真格’,向数十年难除的积弊‘下刀’。国家科技计划和资金管理改革取得历史性突破……国家重大科技决策咨询制度、科技报告制度、创新调查制度、自由开放共享等基础性制度也在加快建立,科技人员获得感大大增加”。综合这些内容,我国创新水平能够迈向国际第一方阵的原因,可以从我国科技体制改革方面,我国人才工程的实施方面,科技人员的积极性、创造性方面,以及雄厚的创新实力、丰硕的创新成果等方面回答本题。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

秋唱

谢应龙

一季的雨水足,晒够了秋阳,地里有个好收成。

田边一个人站着,一个人蹲着,站着的抽着旱烟卷儿的是四爷,蹲着的头上结着素边皂布头巾的是四奶。

田是村里的好田。村里现有的田都好。稍差的这些年都种上了大豆、花生和红薯,荇里都疯长着青草儿——种的人不愁收,播了种完事。甭管它大豆比白米细,花生赛黄豆大,红薯藤遮不住烈烈的黄土。

站在田边,可以看清整个村院,村子里没有狗了,行路的人走得静心清闲。蹲着的四奶对抽着旱烟,眼睛直望着村子黄土大道的四爷说:“老头子,甭等了,开镰吧!”

甭等了?这几天四爷等的就是他的儿子!大儿子在恢复高考后那年上了大学,工作在城里,秋收时总要请假回来帮衬爹,原是不要等的,直到三年前,儿子升了职,开镰时就再也未见到他影子。春节小车回来,劝爹:这几亩田,就别在它上面想主意,穷折腾了。四爷眼一瞪,那年春节就过得没滋没味的。

说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?

二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话。

半个也不会回来了。四爷的眼又朝村里逡巡了一阵后,他叹了口气才回过头来对四奶说:“开镰吧。”

开镰了,熟透的水稻沉沉地朝着镰刀挥去的方向倒下。沉沉倒下的水稻在四爷的眼中闪过一道道无比绚丽的弧线,一股无言的稻香痒痒甜甜地悬浮在秋日的风中了,他忍不住打了个响亮的喷嚏。四爷说:“老婆子,看我割了好大的一蔸呢!”

四奶接言:“我也割了好大的一蔸呢!”

四爷一愣,随即就笑了,“割吧。”

日近当午,四爷抬头看了一下天,天穹里尽是一层薄薄的青云,没有一丝儿的彩色,天底下的飞鸟一小群一小群地飞过。邻家地里的庄稼早已割了,稻草胡乱地散在田里,东一垛西一垛的。在不远处的稻田里是几柱冲天的浓烟在飘……四爷的心就猛然地紧缩了一下,他一下就怀念起过去那火火热热的情景来:男人挑禾挥汗如雨,女人割禾弯腰如弓,机声鸣鸣,镰光闪闪,连最顽皮的娃儿们也跟在挑桶后边泥着脸蛋抢拾着稻穗……

四奶说:“我又割了好大的一蔸呢!”

四爷看了看已汗流浃背的四奶,她满头的白发和烘黄的稻色正衬着一种游离状的美丽。四爷很痴迷地看了一阵,说:“老婆子,我总觉得这地里怪冷清的。”

四奶抬起满是汗湿的脸,撩起青布衬衣的下襟在脸上撸了一下,便笑了说:“冷清就冷清吧,难道让人一边唱戏不成?”

四爷说:“今日里我才真觉得自己老了。”

四奶听了,一愣,随后就豁开牙床笑。

“笑啥呢。”四爷见状,问。

“笑你七十还不服老呢,想想,人若不老不去,这黄土地上的人又一茬连着一茬疯长,到今日恐怕连挤都挤不下呢?更何况人要吃要喝,堆成这么多,会弄成啥样呢?”

“那种田的把式都老了又去了,田地里冷冷清清了,你说又会成啥样呢?”

四奶听了,又一愣。她看见四爷的眼空洞而又迷失般地在空荡荡的田野上呆望着——路上有几个人正远远地朝这里走来。四奶跟着望,过了一阵,四奶说:“不是咱家的儿,割吧。”

“割吧,割起才热闹点。”

镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来:

锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……

空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去。

四奶没来由地竟浑身颤栗起来,低头看,一层殷红的血液已浸过了她的指尖,无声地点滴在稻田里,她回过头去想看,却不见了血痕,血早已溶浸尘土之中了……

(选自《小小说选刊》,有删改)

7.下列对小说相关内容的分析和概括,不正确的一项是(???)

A.秋日割稻,田间地头,老两口你一言我一语,对话极简单极朴素,富有生活气息,既传递出丰收的喜悦,又暗含着隐忍的愁绪。

B.从“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶?”中可以看出,儿子们虽事业有成,但对土地上的劳作已经彻底淡漠,这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状。

C.四奶不小心割破手指,殷红的血液溶浸在她脚下的尘土中,这一看似不经意的细节,将人与土地的血肉联系,刻画得入骨入髓。

D.这篇小说叙述从容,作者运用语言、动作等描写方法塑造了一对热爱土地的勤劳老人。他们对田地丰收感到喜悦,也对“开镰”冷清无人感到失落,同时表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

8.小说中间部分画线内容有何作用?请结合作品简要分析。6

9.小说题目“秋唱”能否改为“秋收”?为什么?6

7.答案:1.B; 2.①丰收季节的田野冷清、散乱,以环境的孤寂强化四爷失落迷惘的心理;②和后文大集体大生产火热的劳动场景形成对比,引发读者对农村历史和现状的关注与思考;③在对话中插入环境描写,增强了文学美感,调节叙事节奏,使行文富有变化。

8.不能。①凸显人物形象。表现了四爷对土地和劳作的热爱,对农耕文明衰落的失落和惆怅,体现了其执着的个性。②凸显主题:悲怆的秋唱,寄托情感的苍凉引发读者对农村现状的关注和思考。③四爷从隐忍到爆发,情绪逐层蓄积,最终以化用李绅《悯农》诗句嘶吼出来,具有震撼人心的艺术感染力。④“秋唱”比“秋收”更有一种诗意的韵味和美感,使小说更有含蓄、深沉的情味。

解析:1.“这样写是为了突出当今乡村社会只剩老人与小孩留守的空心化现状”错误,原文“说好今年全都回来,咋还未露出脑尖顶”“二儿子,三儿子,一个专科,一个本科,考得让村里人眼红。四爷听了消息,好久未作声。半晌才说,谁让他们走了呢?说的是实话”“半个也不会回来了”,可知是为了突出“开镰”冷清的场景,儿子们在城市生活不再回农村的行为与四爷坚守田园,坚持劳动的行为对比;原文也没有提及小孩留守;不是突出空心化现状。

9.这道题是比较标题的探究题,首先要明确观点,再阐释原因。先确定观点:“秋唱”不能改为“秋收”。原文“锄禾日当午,挣钱儿读书,谁知读书儿,进城不沾土,说读书,说读书……”,这是四爷唱的内容,标题“秋唱”照应四爷所唱的如泣如诉的歌谣,“空旷的田野里,一段如泣如诉的歌谣,像一张无边无际的网撒向了天地的四方。不远处一棵苦楝树上一群打盹的鸟儿惊醒了,扇动着惊恐的翅膀箭一般地逃去”,充满苍凉感伤之情,更能凸显主旨;如果是“秋收”,指的是四爷和四奶收割水稻的行为,那就体现不出唱的情节和唱的意蕴,表达的情感较之“秋唱”没有那么强烈;“镰刀又动作起来,稻子在轻吟的阵痛声中成功地倒下。忽然,四爷嘶哑着粗犷的嗓门吼叫了起来”,四爷在收割稻谷自己的几个儿子都没有回来帮着收割时唱的这首歌,表明了四爷对土地和劳作的热爱,以为就是土地养育了自己的儿子,但读书之后不愿再回来,一是四爷情感的一个爆发,二是对农耕文明衰落的失落和惆怅,最后都集中在了四爷唱的“悯农”里;这样更能突出全文的主旨,表现了作者对农村现状的关注和隐忧,令人深思。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面文言文,完成10~13题。

郑崇,字子游,本高密大族,世与王家相嫁娶。祖父以资徙平陵。父宾明法令,为御史,事贡公,名公直。崇少为郡文学史,至丞相大车属。弟立与高武侯傅喜同门学,相友善。喜为大司马,荐崇,哀帝擢为尚书仆射。数求见谏争,上初纳用之。每见曳革履,上笑曰:“我识郑尚书履声。”

久之,上欲封祖母傅太后从弟商,崇谏曰:“孝成皇帝封亲舅五侯,天为赤黄昼昏,日中有黑气。今祖母从昆弟二人已侯。孔乡侯皇后父高武侯以三公封尚有因缘今无故欲复封商坏乱制度逆天人之心非傅氏之福也。臣闻师曰:‘逆阳者厥极弱,逆阴者厥极凶短折,犯人者有乱亡之患,犯神者有疾夭之祸。’故周公著戒曰:‘惟王不知艰难,唯耽乐是从,时亦罔有克寿。’故衰世之君夭折蚤没,此皆犯阴之害也。臣愿以身命当国咎。”崇因持诏书案起。傅太后大怒曰:“何有为天子乃反为一臣所专制邪!”上遂下诏曰:“朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。‘欲报之德,昊天罔极。’前追号皇太太后父为崇祖侯,惟念德报未殊,朕甚愧焉。侍中光禄大夫商,皇太太后父同产子,小自保大,恩义最亲。其封商为汝昌侯,为崇祖侯后,更号崇祖侯为汝昌哀侯。”

崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。尚书令赵昌佞谄,素害崇,知其见疏,因奏崇与宗族通,疑有奸,请治。上责崇曰:“君门如市人,何以欲禁切主上?”崇对曰:“臣门如市,臣心如水,愿得考覆。”上怒,下崇狱,穷治,死狱中。

(选自《汉书·七十七》)

10.下列对文中画波浪线文字的断句,正确的一项是( )(3分)

A.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

B.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复/封商坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

C.孔乡侯/皇后父/高武侯以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

D.孔乡侯/皇后父高武侯/以三公封/尚有因缘/今无故欲复封商/坏乱制度/逆天人之心/非傅氏之福也

解析: 结合文本大意,可知“高武侯以三公封”中高武侯作主语,不能与后文断开,排除A、D两项;“复封商”“复”,再次,修饰“封商”,中间不可断开,排除B项。

答案: C

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“御史”,本为史官,秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

B.“擢”,提升官职。古代表官职调动的词还有“拜”“除”“迁”“谪”“黜”等。

C.“孤”,古代指幼年父母双亡,也可用于王侯自称。

D.“乞骸骨”,封建社会,大臣年老了请求辞职为“乞骸骨”,意思是请求赐还自己的身体,回家乡去。

解析: “孤”在古代指幼年丧父。

答案: C

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.郑崇家与当时的望族王家世代通婚,家世显赫。后来,郑崇因与大司马傅喜有同门之谊,被推荐做了官。

B.郑崇在做尚书仆射时,经常进谏,以至皇上对他的脚步声都很熟悉,说明开始时皇上对他还是比较信任的。

C.哀帝欲封皇太太后的从弟光禄大夫傅商爵位,郑崇引经据典,据理力争,得罪了傅太后,最终也没有说服皇上。

D.尚书令赵昌知道郑崇被皇上疏远,就诬陷他与本族的人相勾结,行为不轨,要求皇上治他的罪。最终郑崇获罪,死在狱中。

解析: “郑崇因与大司马傅喜有同门之谊”错,原文是“弟立与高武侯傅喜同门学”。

答案: A

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教导以礼,至于成人,惠泽茂焉。(5分)

________________________________________________________________________

(2)崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。数以职事见责,发疾颈痈,欲乞骸骨,不敢。(5分)

________________________________________________________________________

答案: (1)我自幼丧父,是皇太太后亲自养育我,才免于夭折在襁褓之中,后又用礼义教导我,直到长大成人,对我的恩德非常大啊。(得分点:“孤”,幼而丧父;“躬”,亲自;“免于襁褓”,幼年没有夭亡;“教导以礼”状语后置句。各1分。句意1分)

(2)郑崇又因董贤尊贵、宠爱过度而(向皇上)进谏,由此又一次被皇帝怪罪。(后来)他屡次因公事被责备,引起脖子上的疮病发作,就想请求告老还乡,但是不敢提出来。(得分点:“以”介词,因为;“数以职事见责”,被动句;“发”,发作;“乞骸骨”,告老还乡的委婉说法。各1分。句意1分)

[参考译文]

郑崇,字子游,出身于高密的世家大族。家族世代与王家互相婚嫁。他的祖父携带资产迁徙到平陵。父亲郑宾通晓刑法律令,做过御史,奉事贡公,享有公平、正直的好声誉。郑崇年轻时做郡里的文学史,后来官至丞相大车属。他的弟弟郑立和高武侯傅喜出自同一师门,相互友好。(后来)傅喜做了大司马,推荐郑崇,(于是)哀帝提拔他做了尚书仆射。他几次求见皇帝,直言相谏,皇帝开始还采纳他的意见。每次看到他穿着皮制的鞋,皇帝开玩笑地说:“我能辨出郑尚书的鞋声。”

过了很久,皇帝想加封祖母傅太后的从弟傅商,郑崇进谏说:“孝成皇帝在亲舅中加封了五个侯爵,上天竟因此而昏天暗地如同黄昏一样赤黄无光,正午间黑气弥漫。现在皇祖母的堂兄弟中已有两个侯爵。孔乡侯(因为)是皇后的父亲而封侯;高武侯因为位居三公而封侯,这两位都有封侯的理由。现在没有缘由再加封傅商,这违犯了朝廷制度,也违忤了天意人心,而对傅氏一家来说也不是好事。我听我的老师说过:‘违犯天阳的就会导致极弱,违犯地阴的就会导致凶灾夭折,违背人心的就会有败乱亡国的忧患,违背神明的就会有疾病夭折之祸。’所以周公著书劝诫说:‘君主不知道农业生产的艰难,只知道一味地玩乐享受,必招致夭丧而不能高寿。’因此衰败之世的君主往往夭折早亡,这都是违犯了地阴导致的祸患。我愿意用自己的生命承受国家的责咎。”郑崇因此取走了诏书的原稿。傅太后非常愤怒地说:“哪有做天子的反被一个小臣压制的道理!”皇帝于是下了道诏书说:“我自幼丧父,是皇太太后亲自养育我,才免于夭折在襁褓之中,后又用礼义教导我,直到长大成人,对我的恩德非常大啊。‘想报答恩德,却无论如何也报答不了啊。’从前追封皇太太后的父亲为崇祖侯,只顾念报恩不突出,我很惭愧。侍中光禄大夫傅商,是皇太太后的从弟,如同同父生的亲弟弟,从小也是皇太太后养育成人的,皇太太后对他恩义最深,也最亲近。可以加封傅商为汝昌侯,做崇祖侯的继承者,把崇祖侯的封号改为汝昌哀侯。”

郑崇又因董贤尊贵、宠爱过度而(向皇上)进谏,由此又一次被皇帝怪罪。(后来)他屡次因公事被责备,引起脖子上的疮病发作,就想请求告老还乡,但是不敢提出来。尚书令赵昌是个谗言小人,一心想害郑崇,知道他被皇帝疏远,就趁势弹劾郑崇,说他和宗族往来密切,怀疑其中有奸情,请求追究。于是皇帝责备郑崇说:“你的门庭来往相求者很多,如同市场,这样的人怎么能规谏主上?”郑崇回答说:“我的门庭如同市场,但我的心境如同水一样清白,请求朝廷加以考察。”皇帝恼怒了,把他收入监狱极力追究,郑崇死于狱中。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面诗歌,完成14~15题

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②原指晋人殷浩忧愁无聊,用手在空中划字。

14.下列对这首诗的理解,正确的一项是( )

A.诗人用“多”写“安史之乱”带来的悲惨景象;用“独”写自己的处境,抒发了诗人的悲凉之情。

B.“瓢弃樽无绿”一句,“绿”借喻指酒,写出了诗人在苦寒中找不到一滴酒的窘态,表现了诗人困居长安生活的艰苦。

C.“炉存火似红”中的“红”字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景,诗人通过对客观事物的如实描写,道出了对温暖的渴望。

D.诗歌塑造了因国家动乱而滞留京城的一位贫寒交困、牵挂亲人、愁苦无奈、忧伤国事而又壮志难酬的诗人形象。

【答案】A

【解析】B.不是借喻,是借代。C.“‘红’字写出了炉火熊熊燃烧,火光照亮室内的情景”错,这句是写炉火燃尽的情景,“火似红”是想象的。D.“壮志难酬”在诗歌中没有体现。

15.诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

________________________________________________________________________

【答案】诗歌第二联描写了黄昏云乱、风急雪紧的景象。①诗人借景抒情,通过描写飞雪的状态,表现诗人在战乱之中内心的悲凉。②同时呼应诗歌标题“对雪”,为下文描写室内景象和抒发诗人感情做铺垫。

(三)名句名篇默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

1.《将进酒》中对人生易老光阴易逝感慨的诗句是: , 。

2.李煜的《虞美人》中,用比喻、夸张、设问手法写出愁思的多与深广的句子是: , 。这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙。

3.《李凭箜篌引》 中运用通感的艺术手法直接摹写乐声激越动听的诗句是: , 。

答案:答案:1.君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

2.问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

3.昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

三、语言文字运用(20分)

(一)阅读下面的文字,完成17~19题。(10分)

每年三月,草长莺飞桃花开,四面八方的上海人云集而来,到书院看桃花。灿烂的桃花,含笑怒放,一大片一大片的桃树,形成一个( )的世界,一张张笑脸沉浸其中。

家家户户的小花园、小果园里,白玉兰、粉玉兰谢了樱花开, ① ,杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放。小河边、道路旁、瓜田地角、庭院前后,目力所及之处,都是( )的花朵,处处惹人的眼,各种花儿开得太茂盛了,以至人们分辨不清,空气里( )着的好闻的味道,究竟是哪种花儿的馨香。

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蟹在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。海滩边,一片绿色的芦苇一天一个样地使劲拔节, ② ,很多书院人来采摘鲜嫩的叶子回家包粽子。

17.依次填入括号内的词语,最恰当的一组是(3分)

A.迷离 花团锦簇 洋溢 B.朦胧 花团锦簇 弥漫

C.迷离 姹紫嫣红 弥漫 D.朦胧 姹紫嫣红 洋溢

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

【答案】C 【解析】本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。迷离:模糊而难以分辨清楚;迷糊。朦胧:指物体的样子模糊,看不清楚或者人所表达的感情思想不太清晰,多含蓄。语境是大片桃树让景色变成难以辨认的世界,应选“迷离”;花团锦簇:形容五彩缤纷,十分鲜艳多彩的景象。也形容文章辞藻华丽。姹紫嫣红:形容各种花朵娇艳美丽。语境是修饰花朵的,应选“姹紫嫣红”;洋溢:指情绪、气氛等饱满而充分流露。弥漫:(烟尘、雾气、水等)充满;布满。语境形容味道,应选“弥漫”。故选C。

18.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )(3分)

A.既见复关,载笑载言。 B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

【答案】D

【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。用“欢呼雀跃”和“迎接”来修饰跳鱼,是拟人手法。A.复关,运用借代手法,用男子住的地方代指男子本人;B.建筑上的钉子头,比粮仓里的米拉还要多,是夸张;C.主人和客人一起下了马,一起上了船,是互文;D.花溅泪,鸟惊心,运用拟人的手法。

请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

【答案】①樱花谢了杜鹃开;②日渐茂盛起来。

【解析】第一空,联系前句“白玉兰、粉玉兰谢了樱花开”和后句“杜鹃谢了月季、玫瑰、扶桑、牡丹热热闹闹地次第开放”,可知中间应写到樱花和杜鹃,句式是“……谢了……开”,因此可以写“樱花谢了杜鹃开”;第二空,前面写芦苇拔节,后面写人们采叶子包粽子,可见中间是写苇叶逐渐长大,茂盛,因此可以写“日渐茂盛起来”。

20.把下面一段话的主要意思压缩成一段话,不超过30个字。(4分)

12月16日15时22分,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第五十二五十三颗北斗导航卫星。两年来,北斗系统实现了18次30颗卫星发射连战连捷。至此,所有中圆地球轨道卫星全部发射完毕,标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成,为最终实现全球组网奠定了坚实基础。目前,北斗三号全球系统组网已进入决战决胜的冲刺阶段。按计划,明年上半年还将发射两颗地球静止轨道卫星,将比预定目标提前半年完成全部组网卫星发射。

【答案】我国两年发射30颗导航卫星,北斗系统全球组网将提前完成。_

21.下面的文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(6分)

海绵城市是指城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。建设海绵城市,需要大量的资金投入,只要我们有足够的资金保障,就能建成海绵城市。建设海绵城市有利于修复城市水生态、涵养水资源,一旦建成,城市的雨水就会被完全吸收。城市生态系统功能将得到提升,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展新方式,城市也就不会再发生任何洪涝灾害。

①不是只要有财力保障就能建成海绵城市。

② 。

③ 。

答案:②不是海绵城市建成,就能完全吸收城市的雨水

③不是提升城市生态系统功能,就能使城市不再发生洪涝灾害。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话,振奋人心!讲话中金句频出:

①方向决定前途,道路决定命运。我们要把命运掌握在自己手中,要有志不改、道不变的坚定。

②伟大梦想不是等得来、喊得来的,而是拼出来、干出来的。

③建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑,我们要一棒接着一棒跑下去,每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。

…………

读了上面三个金句,你有怎样的感触与思考?请以上面三句话为基础,综合三句话内容进行立意;并加以合理引用,写一篇文章。

要求:自拟题目,自选角度,确定立意;不要套作;不得抄袭;不少于800字。

同课章节目录