2020-2021学年高二历史人教统编版(2019)选择性必修一第2单元官员的选拔与管理基础卷 含解析

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高二历史人教统编版(2019)选择性必修一第2单元官员的选拔与管理基础卷 含解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-07 15:15:43 | ||

图片预览

文档简介

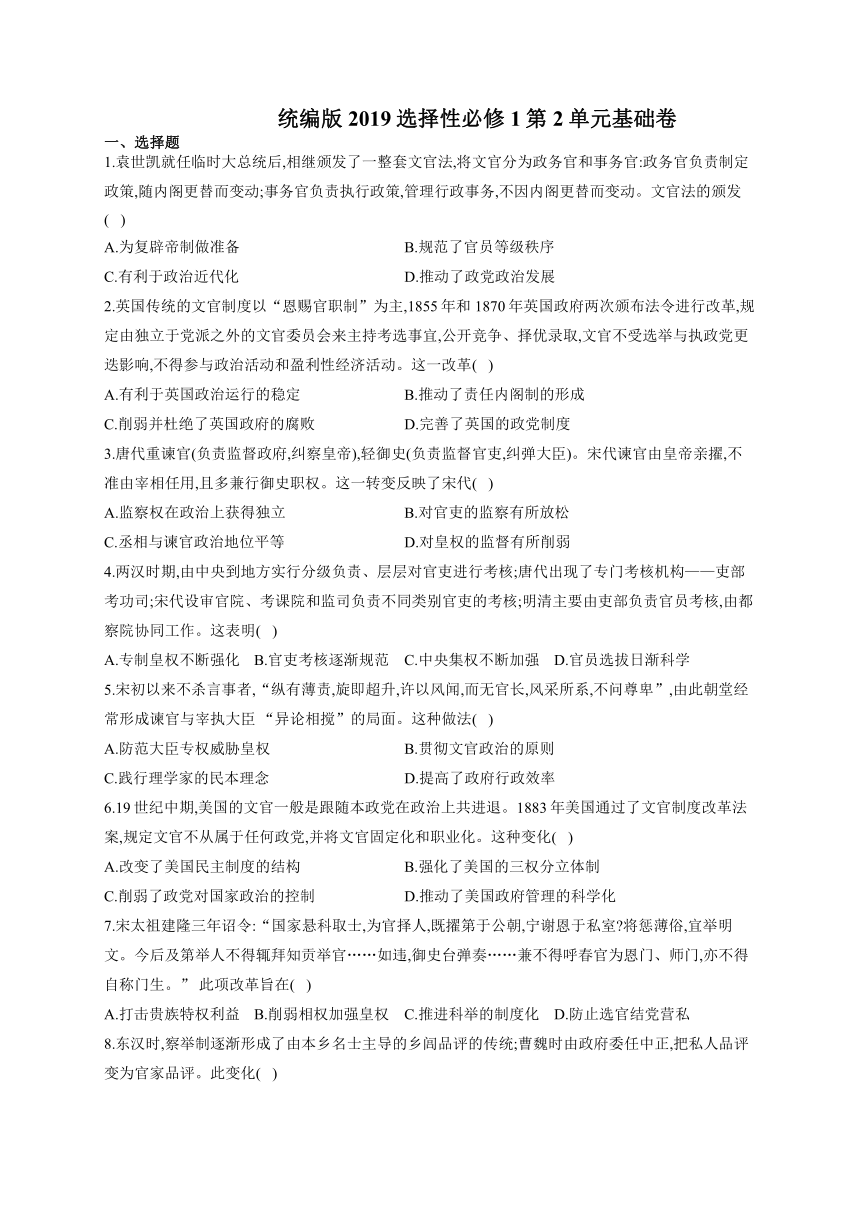

统编版2019选择性必修1第2单元基础卷

一、选择题

1.袁世凯就任临时大总统后,相继颁发了一整套文官法,将文官分为政务官和事务官:政务官负责制定政策,随内阁更替而变动;事务官负责执行政策,管理行政事务,不因内阁更替而变动。文官法的颁发( )

A.为复辟帝制做准备 B.规范了官员等级秩序

C.有利于政治近代化 D.推动了政党政治发展

2.英国传统的文官制度以“恩赐官职制”为主,1855年和1870年英国政府两次颁布法令进行改革,规定由独立于党派之外的文官委员会来主持考选事宜,公开竞争、择优录取,文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动。这一改革( )

A.有利于英国政治运行的稳定 B.推动了责任内阁制的形成

C.削弱并杜绝了英国政府的腐败 D.完善了英国的政党制度

3.唐代重谏官(负责监督政府,纠察皇帝),轻御史(负责监督官吏,纠弹大臣)。宋代谏官由皇帝亲擢,不准由宰相任用,且多兼行御史职权。这一转变反映了宋代( )

A.监察权在政治上获得独立 B.对官吏的监察有所放松

C.丞相与谏官政治地位平等 D.对皇权的监督有所削弱

4.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐代出现了专门考核机构——吏部考功司;宋代设审官院、考课院和监司负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化 B.官吏考核逐渐规范 C.中央集权不断加强 D.官员选拔日渐科学

5.宋初以来不杀言事者,“纵有薄责,旋即超升,许以风闻,而无官长,风采所系,不问尊卑”,由此朝堂经常形成谏官与宰执大臣 “异论相搅”的局面。这种做法( )

A.防范大臣专权威胁皇权 B.贯彻文官政治的原则

C.践行理学家的民本理念 D.提高了政府行政效率

6.19世纪中期,美国的文官一般是跟随本政党在政治上共进退。1883年美国通过了文官制度改革法案,规定文官不从属于任何政党,并将文官固定化和职业化。这种变化( )

A.改变了美国民主制度的结构 B.强化了美国的三权分立体制

C.削弱了政党对国家政治的控制 D.推动了美国政府管理的科学化

7.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。” 此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益 B.削弱相权加强皇权 C.推进科举的制度化 D.防止选官结党营私

8.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统;曹魏时由政府委任中正,把私人品评变为官家品评。此变化( )

A.受佛教不断传播的影响 B.反映世家大族不断衰落

C.是推行科举考试的结果 D.是加强中央集权的需要

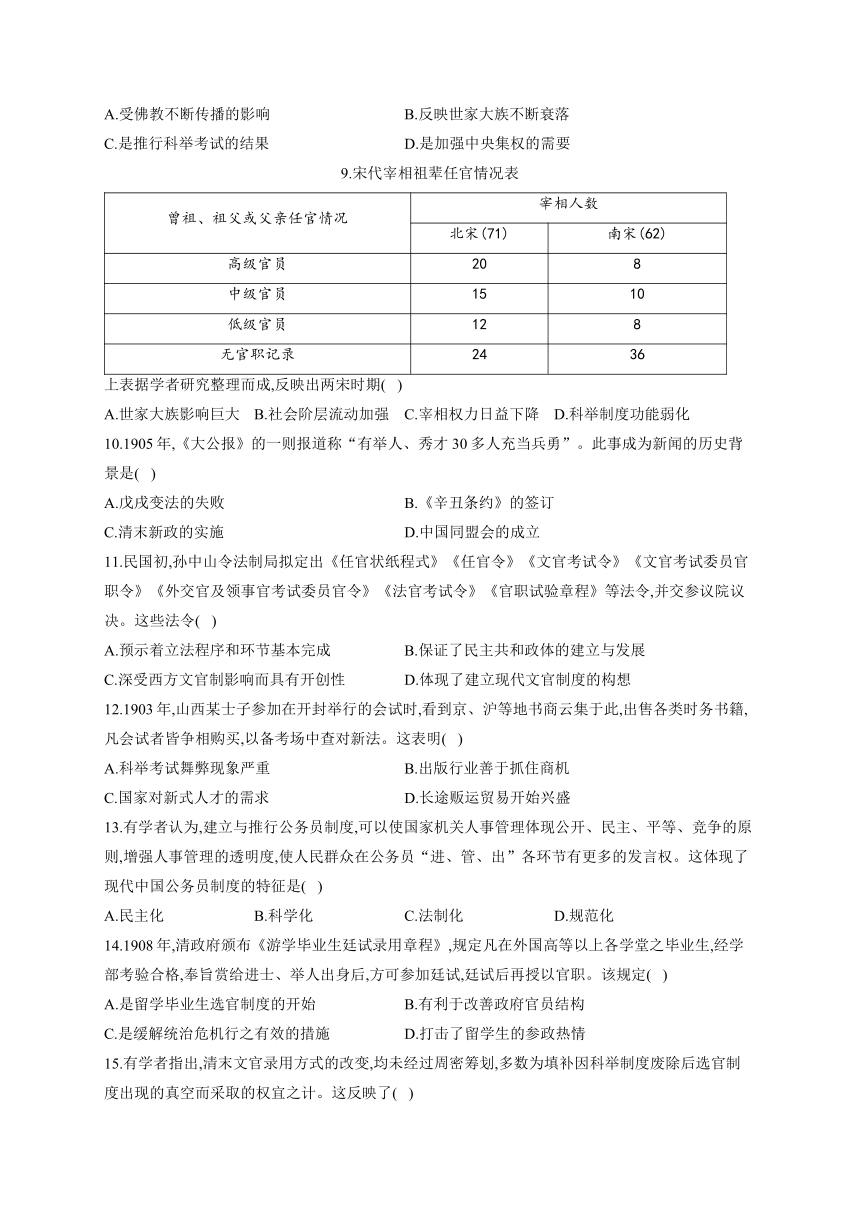

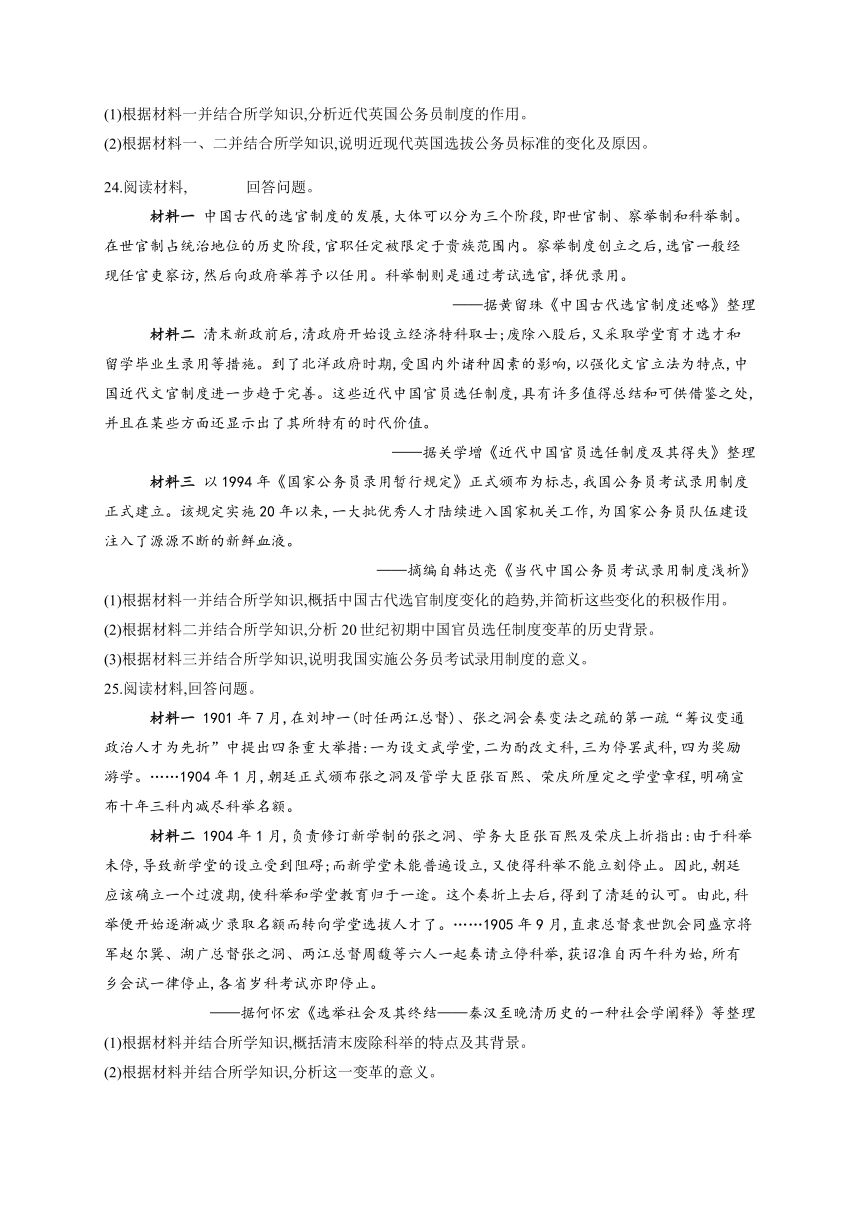

9.宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

上表据学者研究整理而成,反映出两宋时期( )

A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强 C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化

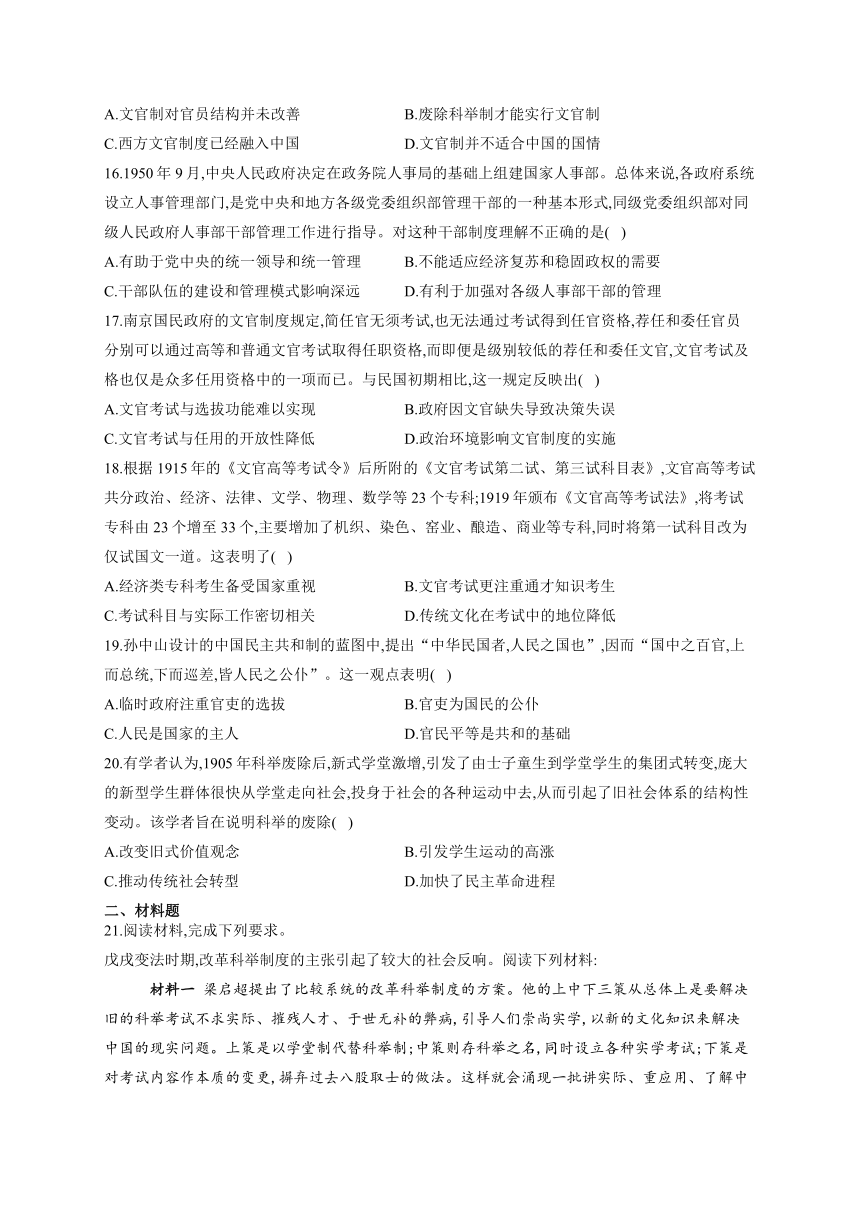

10.1905年,《大公报》的一则报道称“有举人、秀才30多人充当兵勇”。此事成为新闻的历史背景是( )

A.戊戌变法的失败 B.《辛丑条约》的签订

C.清末新政的实施 D.中国同盟会的成立

11.民国初,孙中山令法制局拟定出《任官状纸程式》《任官令》《文官考试令》《文官考试委员官职令》《外交官及领事官考试委员官令》《法官考试令》《官职试验章程》等法令,并交参议院议决。这些法令( )

A.预示着立法程序和环节基本完成 B.保证了民主共和政体的建立与发展

C.深受西方文官制影响而具有开创性 D.体现了建立现代文官制度的构想

12.1903年,山西某士子参加在开封举行的会试时,看到京、沪等地书商云集于此,出售各类时务书籍,凡会试者皆争相购买,以备考场中查对新法。这表明( )

A.科举考试舞弊现象严重 B.出版行业善于抓住商机

C.国家对新式人才的需求 D.长途贩运贸易开始兴盛

13.有学者认为,建立与推行公务员制度,可以使国家机关人事管理体现公开、民主、平等、竞争的原则,增强人事管理的透明度,使人民群众在公务员“进、管、出”各环节有更多的发言权。这体现了现代中国公务员制度的特征是( )

A.民主化 B.科学化 C.法制化 D.规范化

14.1908年,清政府颁布《游学毕业生廷试录用章程》,规定凡在外国高等以上各学堂之毕业生,经学部考验合格,奉旨赏给进士、举人出身后,方可参加廷试,廷试后再授以官职。该规定( )

A.是留学毕业生选官制度的开始 B.有利于改善政府官员结构

C.是缓解统治危机行之有效的措施 D.打击了留学生的参政热情

15.有学者指出,清末文官录用方式的改变,均未经过周密筹划,多数为填补因科举制度废除后选官制度出现的真空而采取的权宜之计。这反映了( )

A.文官制对官员结构并未改善 B.废除科举制才能实行文官制

C.西方文官制度已经融入中国 D.文官制并不适合中国的国情

16.1950年9月,中央人民政府决定在政务院人事局的基础上组建国家人事部。总体来说,各政府系统设立人事管理部门,是党中央和地方各级党委组织部管理干部的一种基本形式,同级党委组织部对同级人民政府人事部干部管理工作进行指导。对这种干部制度理解不正确的是( )

A.有助于党中央的统一领导和统一管理 B.不能适应经济复苏和稳固政权的需要

C.干部队伍的建设和管理模式影响深远 D.有利于加强对各级人事部干部的管理

17.南京国民政府的文官制度规定,简任官无须考试,也无法通过考试得到任官资格,荐任和委任官员分别可以通过高等和普通文官考试取得任职资格,而即便是级别较低的荐任和委任文官,文官考试及格也仅是众多任用资格中的一项而已。与民国初期相比,这一规定反映出( )

A.文官考试与选拔功能难以实现 B.政府因文官缺失导致决策失误

C.文官考试与任用的开放性降低 D.政治环境影响文官制度的实施

18.根据1915年的《文官高等考试令》后所附的《文官考试第二试、第三试科目表》,文官高等考试共分政治、经济、法律、文学、物理、数学等23个专科;1919年颁布《文官高等考试法》,将考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、商业等专科,同时将第一试科目改为仅试国文一道。这表明了( )

A.经济类专科考生备受国家重视 B.文官考试更注重通才知识考生

C.考试科目与实际工作密切相关 D.传统文化在考试中的地位降低

19.孙中山设计的中国民主共和制的蓝图中,提出“中华民国者,人民之国也”,因而“国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆”。这一观点表明( )

A.临时政府注重官吏的选拔 B.官吏为国民的公仆

C.人民是国家的主人 D.官民平等是共和的基础

20.有学者认为,1905年科举废除后,新式学堂激增,引发了由士子童生到学堂学生的集团式转变,庞大的新型学生群体很快从学堂走向社会,投身于社会的各种运动中去,从而引起了旧社会体系的结构性变动。该学者旨在说明科举的废除( )

A.改变旧式价值观念 B.引发学生运动的高涨

C.推动传统社会转型 D.加快了民主革命进程

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

戊戌变法时期,改革科举制度的主张引起了较大的社会反响。阅读下列材料:

材料一 梁启超提出了比较系统的改革科举制度的方案。他的上中下三策从总体上是要解决旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病,引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题。上策是以学堂制代替科举制;中策则存科举之名,同时设立各种实学考试;下策是对考试内容作本质的变更,摒弃过去八股取士的做法。这样就会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人。

——摘编自李喜所等《梁启超传》

材料二 康有为代人草拟上疏,请废八股。光绪帝虑及各种变法的奏章多为保守大臣反对,此疏交付廷议必引起大哗。于是决定不付廷议,径下诏:自下科始,乡、会试及岁科各试,废八股,改试策论。后依张之洞建议,乡试以历代掌故为主,兼及五洲各国政艺,“会试亦如之”。迂腐的读书人对此“惊怪不知所为”。书商则“乘时射利,猎取中外时报,补缀成篇,标以俗名,如《三场要诀》之类,获利亡算”。

——摘编自杨松等编《中国近代史资料选辑》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明梁启超要求改革科举制的背景。

(2)据材料一、二并结合所学知识,简评戊戌变法时期的科举制改革。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 克里米亚战争爆发,由于英国政府管理的混乱、低效率,给军队造成了相当大的伤亡……1870年6月,英国政府颁布枢密院令规定,凡未经考试并持有文官事务委员会资格证书者,一律不得从事任何事务官职。从此以后,一切文官职位的任命,都必须根据文官事务委员会的规定,通过公开竞争考试录用。

——摘编自杜丽《英国公务员制度形成的历史与贡献》

材料二 在撒切尔执政时期,英国政府开始改革文官队伍,力求使得文官的知识体系更好地与现实需求契合。通过对文官的“通才”选拔中可能存在“专业缺位”的问题进行改革,英国要求文官在具有丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域,于是“专业性”逐渐成为了对文官考核的一个重要方面。

——摘自吴俊桥《关于英国公务员制度的探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英国公务员制度的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近现代英国选拔公务员标准的变化及原因。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——据黄留珠《中国古代选官制度述略》整理

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学毕业生录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——据关学增《近代中国官员选任制度及其得失》整理

材料三 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

25.阅读材料,回答问题。

材料一 1901年7月,在刘坤一(时任两江总督)、张之洞会奏变法之疏的第一疏“筹议变通政治人才为先折”中提出四条重大举措:一为设文武学堂,二为酌改文科,三为停罢武科,四为奖励游学。……1904年1月,朝廷正式颁布张之洞及管学大臣张百熙、荣庆所厘定之学堂章程,明确宣布十年三科内减尽科举名额。

材料二 1904年1月,负责修订新学制的张之洞、学务大臣张百熙及荣庆上折指出:由于科举未停,导致新学堂的设立受到阻碍;而新学堂未能普遍设立,又使得科举不能立刻停止。因此,朝廷应该确立一个过渡期,使科举和学堂教育归于一途。这个奏折上去后,得到了清廷的认可。由此,科举便开始逐渐减少录取名额而转向学堂选拔人才了。……1905年9月,直隶总督袁世凯会同盛京将军赵尔巽、湖广总督张之洞、两江总督周馥等六人一起奏请立停科举,获诏准自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。

——据何怀宏《选举社会及其终结——秦汉至晚清历史的一种社会学阐释》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末废除科举的特点及其背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析这一变革的意义。

参考答案

1.答案:C

解析:事务官独立于党派之外,有利于民主政治的发展,故选C项;文官法的颁布是民国初年稳定政权、巩固统治的需要,与复辟帝制无关,排除A项;材料规定了政务官、事务官的职责,不涉及官员等级秩序,排除B项;事务官独立于党派之外,无法推动政党政治发展,排除D项。

2.答案:A

解析:通过材料“文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动”并结合所学知识可知,英国文官政治改革后,文官的独立性增强,这有利于英国政治运行的稳定性,A项正确;材料内容与英国责任内阁制形成无关,B项错误;C项说法过于绝对,排除;文官制度改革与政党制度完善无关,D项错误。

3.答案:D

解析:依据材料“宋代谏官由皇帝亲耀,不准由宰相任用,且多兼行御史职权”可知,宋代将谏官职权分化,以削弱对皇帝的规谏,加强皇权,D项正确。

4.答案:B

解析:专制皇权是指皇帝总揽一切大权,而“对官吏进行考核”只是官僚政治的一个具体环节,题干没有涉及专制皇权强化,故A项错误;从“分级负责、层层对官吏进行考核”到“专门考核机构”到“不同类别官吏的考核”到“主要由吏部负责官员考核,由都察院协同”,表明官吏考核制度的不断完善,故B项正确;中央集权是相对于地方分权而言,其特点是地方政府没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,材料只反映了官吏的考核,故C项错误;题干反映的不是官员选拔而是“考核”,故D项错误。

5.答案:A

解析:根据材料“不杀言事者”“风采所系,不问尊卑”“异论相搅”可知,谏官不受职位高低限制,发挥监察职责,这起到了防范大臣专权的作用,故选A项;宋代实行文官政治主要是为了防止武将专权,材料没有体现,排除B项;民本理念与材料无关,排除C项;材料中“异论相搅”不利于提高政府的行政效率,排除D项。

6.答案:D

解析:题干材料所述变化并没有改变美国三权分立的民主共和体制,故A项错误;文官从此不再从属于任何政党,这就在一定程度上削弱了总统的文官任免权,进而弱化了三权分立的政治体制,故B项错误;作为典型的两党制国家,美国的两党依旧牢牢掌控着国家政治,故C项错误;文官不再与执政党共进退,有利于减少任人唯亲和贪污腐化的现象,从而能够提高政府管理的科学化水平,故D项正确。

7.答案:D

解析:本题考查宋代的官员管理。“今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生”表明此项改革是为了防止结党营私,故选D项;材料没有涉及打击贵族特权利益的内容,也没有涉及削弱相权加强皇权,排除A、B项;C项是这一改革的影响,并非主观目的,排除。

8.答案:D

解析:材料反映的是选宫制度由东汉的察举制发展到魏晋的九品中正制。曹魏时把品评权收归官府,有利于加强中央集权,D项正确。材料中选官制度的变化与佛教思想的影响无关,A项错误;材料现象反映了世家大族力量的增强,B项错误;科举考试形成于隋唐时期,C项错误。

9.答案:B

解析:材料中从北宋到南宋,曾祖、祖父或父亲任官的宰相人数在减少,说明世家大族影响削弱,故A项错误;随着宋代科举制的发展,材料中祖上无官职记录的平民子弟担任宰相的人数增加,从而跻身于社会上层,加强社会阶层流动,故B项正确;材料反映的是宰相的出身,与其权力变化无关,故C项错误;材料反映出宋代科举制促进社会阶层流动,功能加强,而不是弱化,故D项错误。

10.答案:C

解析:八国联军侵华战争后,清政府内忧外患的形势加剧,不得不实行改革,于是1901年清末新政开始,1905年更是废除了实行一千多年的科举制,所以很多读书人觉得通过读书做官已经不可能,于是出现材料中“举人、秀才30多人充当兵勇”的现象,故C项正确。

11.答案:D

解析:材料所述“法令”是孙中山为了保证民主共和政体而颁布的,由于南京临时政府存在时间太短,这些法令均未能完成立法程序,但已构建起现代文官制度的基本框架,故D项正确,A项错误;B项说法绝对化,这些法令并不能保证民主共和政体的建立和发展;由材料无法看出受西方文官制度影响,也无法看出这些法令的开创性,故C项错误。

12.答案:C

解析:从科举考试时书商出售各类时务书籍可以看出清末新政中科举考试内容的变化,“以备考场中查对新法”说明国家对新式人才的需求,故选C项;由“以备考场中査对新法”可知清末的科举考试允许考生携带书籍进场以备参阅,排除A项;出版行业善于抓住商机不是材料主旨,排除B项;D项“开始”的说法错误,并且与材料主旨不符。

13.答案:A

解析:材料“体现公开、民主、平等、竞争的原则”“人民群众在公务员‘进、管、出’各环节有更多的发言权”充分显示出公务员制度民主化的优越性,故A项正确;材料未体现科学化、法制化以及规范化方面的特征,故B、C、D三项排除。

14.答案:B

解析:由材料“1908年”“凡在外国高等以上各学堂之毕业生”“廷试后再授以官职”可知,这种规定有利于吸引留学毕业生参政,有利于改善政府官员结构,故B项正确;1905年废除科举制后不久,留学毕业生选官制度就已经开始,A项错误;这一做法并不能有效缓解统治危机,故C项错误;这一做法有利于提高留学生回国参政的热情和积极性,排除D项。

15.答案:C

解析:根据材料可知,尽管文官录用方式存在问题,毕竟已在中国实行,故C项正确;材料并未提及文官制对清朝官员结构的影响,故A项错误;文官制在废除科举制前已经萌芽和实行,B项说法错误;D项说法与事实不符。

16.答案:B

解析:材料反映了“党管干部”原则的具体实施,有助于加强党对各级政府的领导,有助于新中国成立初的经济复苏和巩固政权,故选B项。

17.答案:C

解析:从材料信息可看出,南京国民政府时期的文官制 度与民国初期文官制度相比,“文官考试及格也仅是众多任 用资格中的一项而已”,与孙中山的官员选拔应以考试制度 为主的思想不符,开放性要小很多,故C项正确;文官考试 开放性降低,并非选拔功能难以实现,故A项错误;文官考 试与任用相脱节,导致文官录取人数少,但并未体现决策失 误,故B项错误;D项属于两者的相同点,排除。

18.答案:C

解析:根据材料可知,民国时期效仿西方,增加了与实际工作密切相关的自然科学和社会科学类的科目,故C项正确;材料没有体现出经济类专科考生的重要性,故A项错误;材料没有体现出“注重通才知识考生”,故B项错误;D项并非材料的主旨,排除。

19.答案:B

解析:材料信息“中华民国者,人民之国也”和“国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆”之间存在着因果关系,即材料强调的是官吏在国家生活中的地位,故B项正确;A、C两项不符合材料的主旨,排除;材料信息没有体现官民平等与共和的关系,排除D项。

20.答案:C

解析:根据材料“庞大的新型学生群体很快从学堂走向社会,投身于社会的各种运动中去,从而引起了旧社会体系的结构性变动”可知体现的是科举制的废除推动了传统社会的转型,故C项正确;改变旧式的价值观念的说法与材料无关,A项排除;引发学生运动的高涨的说法不符合材料主旨,B项排除;材料与民主革命进程无关,D项排除。

21.答案:(1)背景:民族危机日趋严重;民族资本主义初步发展;维新派要求变法;科举制存在弊端;解决社会现实问题的需要(社会需要新式人才)。

(2)简评:打击了旧学;传播了新学;有利于思想解放;对推行新式教育有积极影响;改革不彻底(仍存在科举程式化的弊病)。

解析:(1)问据材料一中“梁启超提出……改革科举制度的方案”得出维新派要求变法,据材料一中“旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病”得出科举制存在弊端,据材料一中“引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题”得出解决社会现实问题的需要,结合所学得出民族危机日趋严重,民族资本主义初步发展。

(2)问据材料一中“会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人”结合所学得出有利于思想解放,据材料一中“以学堂制代替科举制”得出对推行新式教育有积极影响,据材料二“废八股,改试策论”“迂腐的读书人对此‘惊怪不知所为’”结合所学得出打击了旧学,据材料二“兼及五洲各国政艺”结合所学得出传播了新学,据材料二“乡试以历代掌故为主”得出改革不彻底。

22.答案:(1)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

解析:(1)问据材料一“清末新政前后”“到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响”并结合所学知识进行概括。

(2)问据材料二“该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液”分析说明。

23.答案:(1)作用:政府管理得到改善;推动了民主政治的完善;有利于提高公务员的素质和政府行政效率;为其他国家提供借鉴。

(2)变化:由注重公务员的“通才”转向“专业化”和“知识化”。

原因:旧的选拔标准不适应时代需要;社会分工复杂要求政府管理者高度知识化和专业化。

解析:(1)问据材料一并结合所学得出英国公务员制度使政府管理得到改善,提高行政效率;推动了民主政治的完善;据材料一“凡未经考试并持有文官事务委员会资格证书者,一律不得从事任何事务官职”结合所学得出有利于提高公务员的素质;为其他国家提供借鉴。

(2)问第一小问变化,据材料二“通过对文官的‘通才’选拔中可能存在‘专业缺位’的问题进行改革,英国要求文官在具有丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域”得出由注重公务员的“通才”转向“专业化”和“知识化”。第二小问原因,据材料二“力求使得文官的知识体系更好地与现实需求契合”结合所学得出旧的选拔标准不适应时代需要;社会分工复杂要求政府管理者高度知识化和专业化。

24.答案:(1)趋势:选官范围不断扩大;选拔方式日益公平公正;评选标准从血缘趋向才能。积极作用:加强了中央集权;推动了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了政府行政效率。

(2)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(3)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

解析:(1)问第一小问趋势,中国古代选官制度变化的趋势可以根据世官制、察举制和科举制这些选官制度在选官范围、选拔方式、评选标准等方面的变化来回答。第二小问积极作用,可以根据所学知识回答。

(2)问据材料二“清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学毕业生录用等措施”并结合所学得出清政府统治危机的加深,科举制度无法适应改革需要,新式学堂的推广,留学潮的出现;据材料二“到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善”得出民国政治的发展。

(3)问意义可以从推动伟人事制度的改革,有利于人才的选拔,有助于干部队伍的年轻化和专业化等角度回答。

25.答案:(1)特点:地方实力派(统治阶级自上而下)主导,具有渐进性。

背景:外国列强侵略;革命浪潮冲击;西方文化的影响;国内新学堂已有一定规模;近代经济的发展。

(2)意义:有利于选拔近代化人才,普及新式教育,宣传自由平等观念。

解析:(1)问第一小问特点,根据材料一“1904年1月,朝廷正式颁布张之洞及管学大臣张百熙、荣庆所厘定之学堂章程,明确宣布十年三科内减尽科举名额”,材料二“负责修订新学制的张之洞、学务大臣张百熙及荣庆上折指出……这个奏折上去后,得到了清廷的认可”得出地方实力派(统治阶级自上而下)主导;根据材料二“科举便开始逐渐减少录取名额而转向学堂选拔人才了”得出具有渐进性。第二小问背景,据材料中的时间“1901年”“1904年”“1905年”及“筹议变通政治人才为先折”并结合所学总结归纳。

(2)问教育是服务于人才选拔,从科举到新式学堂的改革也是新思想和近代化的表现,得出有利于选拔近代化人才,普及新式教育,宣传自由平等观念。

一、选择题

1.袁世凯就任临时大总统后,相继颁发了一整套文官法,将文官分为政务官和事务官:政务官负责制定政策,随内阁更替而变动;事务官负责执行政策,管理行政事务,不因内阁更替而变动。文官法的颁发( )

A.为复辟帝制做准备 B.规范了官员等级秩序

C.有利于政治近代化 D.推动了政党政治发展

2.英国传统的文官制度以“恩赐官职制”为主,1855年和1870年英国政府两次颁布法令进行改革,规定由独立于党派之外的文官委员会来主持考选事宜,公开竞争、择优录取,文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动。这一改革( )

A.有利于英国政治运行的稳定 B.推动了责任内阁制的形成

C.削弱并杜绝了英国政府的腐败 D.完善了英国的政党制度

3.唐代重谏官(负责监督政府,纠察皇帝),轻御史(负责监督官吏,纠弹大臣)。宋代谏官由皇帝亲擢,不准由宰相任用,且多兼行御史职权。这一转变反映了宋代( )

A.监察权在政治上获得独立 B.对官吏的监察有所放松

C.丞相与谏官政治地位平等 D.对皇权的监督有所削弱

4.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐代出现了专门考核机构——吏部考功司;宋代设审官院、考课院和监司负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化 B.官吏考核逐渐规范 C.中央集权不断加强 D.官员选拔日渐科学

5.宋初以来不杀言事者,“纵有薄责,旋即超升,许以风闻,而无官长,风采所系,不问尊卑”,由此朝堂经常形成谏官与宰执大臣 “异论相搅”的局面。这种做法( )

A.防范大臣专权威胁皇权 B.贯彻文官政治的原则

C.践行理学家的民本理念 D.提高了政府行政效率

6.19世纪中期,美国的文官一般是跟随本政党在政治上共进退。1883年美国通过了文官制度改革法案,规定文官不从属于任何政党,并将文官固定化和职业化。这种变化( )

A.改变了美国民主制度的结构 B.强化了美国的三权分立体制

C.削弱了政党对国家政治的控制 D.推动了美国政府管理的科学化

7.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。” 此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益 B.削弱相权加强皇权 C.推进科举的制度化 D.防止选官结党营私

8.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统;曹魏时由政府委任中正,把私人品评变为官家品评。此变化( )

A.受佛教不断传播的影响 B.反映世家大族不断衰落

C.是推行科举考试的结果 D.是加强中央集权的需要

9.宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

上表据学者研究整理而成,反映出两宋时期( )

A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强 C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化

10.1905年,《大公报》的一则报道称“有举人、秀才30多人充当兵勇”。此事成为新闻的历史背景是( )

A.戊戌变法的失败 B.《辛丑条约》的签订

C.清末新政的实施 D.中国同盟会的成立

11.民国初,孙中山令法制局拟定出《任官状纸程式》《任官令》《文官考试令》《文官考试委员官职令》《外交官及领事官考试委员官令》《法官考试令》《官职试验章程》等法令,并交参议院议决。这些法令( )

A.预示着立法程序和环节基本完成 B.保证了民主共和政体的建立与发展

C.深受西方文官制影响而具有开创性 D.体现了建立现代文官制度的构想

12.1903年,山西某士子参加在开封举行的会试时,看到京、沪等地书商云集于此,出售各类时务书籍,凡会试者皆争相购买,以备考场中查对新法。这表明( )

A.科举考试舞弊现象严重 B.出版行业善于抓住商机

C.国家对新式人才的需求 D.长途贩运贸易开始兴盛

13.有学者认为,建立与推行公务员制度,可以使国家机关人事管理体现公开、民主、平等、竞争的原则,增强人事管理的透明度,使人民群众在公务员“进、管、出”各环节有更多的发言权。这体现了现代中国公务员制度的特征是( )

A.民主化 B.科学化 C.法制化 D.规范化

14.1908年,清政府颁布《游学毕业生廷试录用章程》,规定凡在外国高等以上各学堂之毕业生,经学部考验合格,奉旨赏给进士、举人出身后,方可参加廷试,廷试后再授以官职。该规定( )

A.是留学毕业生选官制度的开始 B.有利于改善政府官员结构

C.是缓解统治危机行之有效的措施 D.打击了留学生的参政热情

15.有学者指出,清末文官录用方式的改变,均未经过周密筹划,多数为填补因科举制度废除后选官制度出现的真空而采取的权宜之计。这反映了( )

A.文官制对官员结构并未改善 B.废除科举制才能实行文官制

C.西方文官制度已经融入中国 D.文官制并不适合中国的国情

16.1950年9月,中央人民政府决定在政务院人事局的基础上组建国家人事部。总体来说,各政府系统设立人事管理部门,是党中央和地方各级党委组织部管理干部的一种基本形式,同级党委组织部对同级人民政府人事部干部管理工作进行指导。对这种干部制度理解不正确的是( )

A.有助于党中央的统一领导和统一管理 B.不能适应经济复苏和稳固政权的需要

C.干部队伍的建设和管理模式影响深远 D.有利于加强对各级人事部干部的管理

17.南京国民政府的文官制度规定,简任官无须考试,也无法通过考试得到任官资格,荐任和委任官员分别可以通过高等和普通文官考试取得任职资格,而即便是级别较低的荐任和委任文官,文官考试及格也仅是众多任用资格中的一项而已。与民国初期相比,这一规定反映出( )

A.文官考试与选拔功能难以实现 B.政府因文官缺失导致决策失误

C.文官考试与任用的开放性降低 D.政治环境影响文官制度的实施

18.根据1915年的《文官高等考试令》后所附的《文官考试第二试、第三试科目表》,文官高等考试共分政治、经济、法律、文学、物理、数学等23个专科;1919年颁布《文官高等考试法》,将考试专科由23个增至33个,主要增加了机织、染色、窑业、酿造、商业等专科,同时将第一试科目改为仅试国文一道。这表明了( )

A.经济类专科考生备受国家重视 B.文官考试更注重通才知识考生

C.考试科目与实际工作密切相关 D.传统文化在考试中的地位降低

19.孙中山设计的中国民主共和制的蓝图中,提出“中华民国者,人民之国也”,因而“国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆”。这一观点表明( )

A.临时政府注重官吏的选拔 B.官吏为国民的公仆

C.人民是国家的主人 D.官民平等是共和的基础

20.有学者认为,1905年科举废除后,新式学堂激增,引发了由士子童生到学堂学生的集团式转变,庞大的新型学生群体很快从学堂走向社会,投身于社会的各种运动中去,从而引起了旧社会体系的结构性变动。该学者旨在说明科举的废除( )

A.改变旧式价值观念 B.引发学生运动的高涨

C.推动传统社会转型 D.加快了民主革命进程

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

戊戌变法时期,改革科举制度的主张引起了较大的社会反响。阅读下列材料:

材料一 梁启超提出了比较系统的改革科举制度的方案。他的上中下三策从总体上是要解决旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病,引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题。上策是以学堂制代替科举制;中策则存科举之名,同时设立各种实学考试;下策是对考试内容作本质的变更,摒弃过去八股取士的做法。这样就会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人。

——摘编自李喜所等《梁启超传》

材料二 康有为代人草拟上疏,请废八股。光绪帝虑及各种变法的奏章多为保守大臣反对,此疏交付廷议必引起大哗。于是决定不付廷议,径下诏:自下科始,乡、会试及岁科各试,废八股,改试策论。后依张之洞建议,乡试以历代掌故为主,兼及五洲各国政艺,“会试亦如之”。迂腐的读书人对此“惊怪不知所为”。书商则“乘时射利,猎取中外时报,补缀成篇,标以俗名,如《三场要诀》之类,获利亡算”。

——摘编自杨松等编《中国近代史资料选辑》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明梁启超要求改革科举制的背景。

(2)据材料一、二并结合所学知识,简评戊戌变法时期的科举制改革。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 克里米亚战争爆发,由于英国政府管理的混乱、低效率,给军队造成了相当大的伤亡……1870年6月,英国政府颁布枢密院令规定,凡未经考试并持有文官事务委员会资格证书者,一律不得从事任何事务官职。从此以后,一切文官职位的任命,都必须根据文官事务委员会的规定,通过公开竞争考试录用。

——摘编自杜丽《英国公务员制度形成的历史与贡献》

材料二 在撒切尔执政时期,英国政府开始改革文官队伍,力求使得文官的知识体系更好地与现实需求契合。通过对文官的“通才”选拔中可能存在“专业缺位”的问题进行改革,英国要求文官在具有丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域,于是“专业性”逐渐成为了对文官考核的一个重要方面。

——摘自吴俊桥《关于英国公务员制度的探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英国公务员制度的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近现代英国选拔公务员标准的变化及原因。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——据黄留珠《中国古代选官制度述略》整理

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学毕业生录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——据关学增《近代中国官员选任制度及其得失》整理

材料三 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

25.阅读材料,回答问题。

材料一 1901年7月,在刘坤一(时任两江总督)、张之洞会奏变法之疏的第一疏“筹议变通政治人才为先折”中提出四条重大举措:一为设文武学堂,二为酌改文科,三为停罢武科,四为奖励游学。……1904年1月,朝廷正式颁布张之洞及管学大臣张百熙、荣庆所厘定之学堂章程,明确宣布十年三科内减尽科举名额。

材料二 1904年1月,负责修订新学制的张之洞、学务大臣张百熙及荣庆上折指出:由于科举未停,导致新学堂的设立受到阻碍;而新学堂未能普遍设立,又使得科举不能立刻停止。因此,朝廷应该确立一个过渡期,使科举和学堂教育归于一途。这个奏折上去后,得到了清廷的认可。由此,科举便开始逐渐减少录取名额而转向学堂选拔人才了。……1905年9月,直隶总督袁世凯会同盛京将军赵尔巽、湖广总督张之洞、两江总督周馥等六人一起奏请立停科举,获诏准自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。

——据何怀宏《选举社会及其终结——秦汉至晚清历史的一种社会学阐释》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末废除科举的特点及其背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析这一变革的意义。

参考答案

1.答案:C

解析:事务官独立于党派之外,有利于民主政治的发展,故选C项;文官法的颁布是民国初年稳定政权、巩固统治的需要,与复辟帝制无关,排除A项;材料规定了政务官、事务官的职责,不涉及官员等级秩序,排除B项;事务官独立于党派之外,无法推动政党政治发展,排除D项。

2.答案:A

解析:通过材料“文官不受选举与执政党更迭影响,不得参与政治活动和盈利性经济活动”并结合所学知识可知,英国文官政治改革后,文官的独立性增强,这有利于英国政治运行的稳定性,A项正确;材料内容与英国责任内阁制形成无关,B项错误;C项说法过于绝对,排除;文官制度改革与政党制度完善无关,D项错误。

3.答案:D

解析:依据材料“宋代谏官由皇帝亲耀,不准由宰相任用,且多兼行御史职权”可知,宋代将谏官职权分化,以削弱对皇帝的规谏,加强皇权,D项正确。

4.答案:B

解析:专制皇权是指皇帝总揽一切大权,而“对官吏进行考核”只是官僚政治的一个具体环节,题干没有涉及专制皇权强化,故A项错误;从“分级负责、层层对官吏进行考核”到“专门考核机构”到“不同类别官吏的考核”到“主要由吏部负责官员考核,由都察院协同”,表明官吏考核制度的不断完善,故B项正确;中央集权是相对于地方分权而言,其特点是地方政府没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,材料只反映了官吏的考核,故C项错误;题干反映的不是官员选拔而是“考核”,故D项错误。

5.答案:A

解析:根据材料“不杀言事者”“风采所系,不问尊卑”“异论相搅”可知,谏官不受职位高低限制,发挥监察职责,这起到了防范大臣专权的作用,故选A项;宋代实行文官政治主要是为了防止武将专权,材料没有体现,排除B项;民本理念与材料无关,排除C项;材料中“异论相搅”不利于提高政府的行政效率,排除D项。

6.答案:D

解析:题干材料所述变化并没有改变美国三权分立的民主共和体制,故A项错误;文官从此不再从属于任何政党,这就在一定程度上削弱了总统的文官任免权,进而弱化了三权分立的政治体制,故B项错误;作为典型的两党制国家,美国的两党依旧牢牢掌控着国家政治,故C项错误;文官不再与执政党共进退,有利于减少任人唯亲和贪污腐化的现象,从而能够提高政府管理的科学化水平,故D项正确。

7.答案:D

解析:本题考查宋代的官员管理。“今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生”表明此项改革是为了防止结党营私,故选D项;材料没有涉及打击贵族特权利益的内容,也没有涉及削弱相权加强皇权,排除A、B项;C项是这一改革的影响,并非主观目的,排除。

8.答案:D

解析:材料反映的是选宫制度由东汉的察举制发展到魏晋的九品中正制。曹魏时把品评权收归官府,有利于加强中央集权,D项正确。材料中选官制度的变化与佛教思想的影响无关,A项错误;材料现象反映了世家大族力量的增强,B项错误;科举考试形成于隋唐时期,C项错误。

9.答案:B

解析:材料中从北宋到南宋,曾祖、祖父或父亲任官的宰相人数在减少,说明世家大族影响削弱,故A项错误;随着宋代科举制的发展,材料中祖上无官职记录的平民子弟担任宰相的人数增加,从而跻身于社会上层,加强社会阶层流动,故B项正确;材料反映的是宰相的出身,与其权力变化无关,故C项错误;材料反映出宋代科举制促进社会阶层流动,功能加强,而不是弱化,故D项错误。

10.答案:C

解析:八国联军侵华战争后,清政府内忧外患的形势加剧,不得不实行改革,于是1901年清末新政开始,1905年更是废除了实行一千多年的科举制,所以很多读书人觉得通过读书做官已经不可能,于是出现材料中“举人、秀才30多人充当兵勇”的现象,故C项正确。

11.答案:D

解析:材料所述“法令”是孙中山为了保证民主共和政体而颁布的,由于南京临时政府存在时间太短,这些法令均未能完成立法程序,但已构建起现代文官制度的基本框架,故D项正确,A项错误;B项说法绝对化,这些法令并不能保证民主共和政体的建立和发展;由材料无法看出受西方文官制度影响,也无法看出这些法令的开创性,故C项错误。

12.答案:C

解析:从科举考试时书商出售各类时务书籍可以看出清末新政中科举考试内容的变化,“以备考场中查对新法”说明国家对新式人才的需求,故选C项;由“以备考场中査对新法”可知清末的科举考试允许考生携带书籍进场以备参阅,排除A项;出版行业善于抓住商机不是材料主旨,排除B项;D项“开始”的说法错误,并且与材料主旨不符。

13.答案:A

解析:材料“体现公开、民主、平等、竞争的原则”“人民群众在公务员‘进、管、出’各环节有更多的发言权”充分显示出公务员制度民主化的优越性,故A项正确;材料未体现科学化、法制化以及规范化方面的特征,故B、C、D三项排除。

14.答案:B

解析:由材料“1908年”“凡在外国高等以上各学堂之毕业生”“廷试后再授以官职”可知,这种规定有利于吸引留学毕业生参政,有利于改善政府官员结构,故B项正确;1905年废除科举制后不久,留学毕业生选官制度就已经开始,A项错误;这一做法并不能有效缓解统治危机,故C项错误;这一做法有利于提高留学生回国参政的热情和积极性,排除D项。

15.答案:C

解析:根据材料可知,尽管文官录用方式存在问题,毕竟已在中国实行,故C项正确;材料并未提及文官制对清朝官员结构的影响,故A项错误;文官制在废除科举制前已经萌芽和实行,B项说法错误;D项说法与事实不符。

16.答案:B

解析:材料反映了“党管干部”原则的具体实施,有助于加强党对各级政府的领导,有助于新中国成立初的经济复苏和巩固政权,故选B项。

17.答案:C

解析:从材料信息可看出,南京国民政府时期的文官制 度与民国初期文官制度相比,“文官考试及格也仅是众多任 用资格中的一项而已”,与孙中山的官员选拔应以考试制度 为主的思想不符,开放性要小很多,故C项正确;文官考试 开放性降低,并非选拔功能难以实现,故A项错误;文官考 试与任用相脱节,导致文官录取人数少,但并未体现决策失 误,故B项错误;D项属于两者的相同点,排除。

18.答案:C

解析:根据材料可知,民国时期效仿西方,增加了与实际工作密切相关的自然科学和社会科学类的科目,故C项正确;材料没有体现出经济类专科考生的重要性,故A项错误;材料没有体现出“注重通才知识考生”,故B项错误;D项并非材料的主旨,排除。

19.答案:B

解析:材料信息“中华民国者,人民之国也”和“国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆”之间存在着因果关系,即材料强调的是官吏在国家生活中的地位,故B项正确;A、C两项不符合材料的主旨,排除;材料信息没有体现官民平等与共和的关系,排除D项。

20.答案:C

解析:根据材料“庞大的新型学生群体很快从学堂走向社会,投身于社会的各种运动中去,从而引起了旧社会体系的结构性变动”可知体现的是科举制的废除推动了传统社会的转型,故C项正确;改变旧式的价值观念的说法与材料无关,A项排除;引发学生运动的高涨的说法不符合材料主旨,B项排除;材料与民主革命进程无关,D项排除。

21.答案:(1)背景:民族危机日趋严重;民族资本主义初步发展;维新派要求变法;科举制存在弊端;解决社会现实问题的需要(社会需要新式人才)。

(2)简评:打击了旧学;传播了新学;有利于思想解放;对推行新式教育有积极影响;改革不彻底(仍存在科举程式化的弊病)。

解析:(1)问据材料一中“梁启超提出……改革科举制度的方案”得出维新派要求变法,据材料一中“旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病”得出科举制存在弊端,据材料一中“引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题”得出解决社会现实问题的需要,结合所学得出民族危机日趋严重,民族资本主义初步发展。

(2)问据材料一中“会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人”结合所学得出有利于思想解放,据材料一中“以学堂制代替科举制”得出对推行新式教育有积极影响,据材料二“废八股,改试策论”“迂腐的读书人对此‘惊怪不知所为’”结合所学得出打击了旧学,据材料二“兼及五洲各国政艺”结合所学得出传播了新学,据材料二“乡试以历代掌故为主”得出改革不彻底。

22.答案:(1)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

解析:(1)问据材料一“清末新政前后”“到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响”并结合所学知识进行概括。

(2)问据材料二“该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液”分析说明。

23.答案:(1)作用:政府管理得到改善;推动了民主政治的完善;有利于提高公务员的素质和政府行政效率;为其他国家提供借鉴。

(2)变化:由注重公务员的“通才”转向“专业化”和“知识化”。

原因:旧的选拔标准不适应时代需要;社会分工复杂要求政府管理者高度知识化和专业化。

解析:(1)问据材料一并结合所学得出英国公务员制度使政府管理得到改善,提高行政效率;推动了民主政治的完善;据材料一“凡未经考试并持有文官事务委员会资格证书者,一律不得从事任何事务官职”结合所学得出有利于提高公务员的素质;为其他国家提供借鉴。

(2)问第一小问变化,据材料二“通过对文官的‘通才’选拔中可能存在‘专业缺位’的问题进行改革,英国要求文官在具有丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域”得出由注重公务员的“通才”转向“专业化”和“知识化”。第二小问原因,据材料二“力求使得文官的知识体系更好地与现实需求契合”结合所学得出旧的选拔标准不适应时代需要;社会分工复杂要求政府管理者高度知识化和专业化。

24.答案:(1)趋势:选官范围不断扩大;选拔方式日益公平公正;评选标准从血缘趋向才能。积极作用:加强了中央集权;推动了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了政府行政效率。

(2)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(3)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

解析:(1)问第一小问趋势,中国古代选官制度变化的趋势可以根据世官制、察举制和科举制这些选官制度在选官范围、选拔方式、评选标准等方面的变化来回答。第二小问积极作用,可以根据所学知识回答。

(2)问据材料二“清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学毕业生录用等措施”并结合所学得出清政府统治危机的加深,科举制度无法适应改革需要,新式学堂的推广,留学潮的出现;据材料二“到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善”得出民国政治的发展。

(3)问意义可以从推动伟人事制度的改革,有利于人才的选拔,有助于干部队伍的年轻化和专业化等角度回答。

25.答案:(1)特点:地方实力派(统治阶级自上而下)主导,具有渐进性。

背景:外国列强侵略;革命浪潮冲击;西方文化的影响;国内新学堂已有一定规模;近代经济的发展。

(2)意义:有利于选拔近代化人才,普及新式教育,宣传自由平等观念。

解析:(1)问第一小问特点,根据材料一“1904年1月,朝廷正式颁布张之洞及管学大臣张百熙、荣庆所厘定之学堂章程,明确宣布十年三科内减尽科举名额”,材料二“负责修订新学制的张之洞、学务大臣张百熙及荣庆上折指出……这个奏折上去后,得到了清廷的认可”得出地方实力派(统治阶级自上而下)主导;根据材料二“科举便开始逐渐减少录取名额而转向学堂选拔人才了”得出具有渐进性。第二小问背景,据材料中的时间“1901年”“1904年”“1905年”及“筹议变通政治人才为先折”并结合所学总结归纳。

(2)问教育是服务于人才选拔,从科举到新式学堂的改革也是新思想和近代化的表现,得出有利于选拔近代化人才,普及新式教育,宣传自由平等观念。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理