高中语文统编版必修下册 12《 祝福》 (共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册 12《 祝福》 (共49张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 843.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-07 20:37:51 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

《祝福》

鲁迅

高考考点聚焦

重难点探究分析

文本品读鉴赏

作者与背景

目录

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。“鲁迅”是1918年发表《狂人日记》时的笔名。中国现代著名文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人之一。鲁迅青年时期曾留学日本,为寻求救国救民的真理而弃医从文。五四运动前后,鲁迅以文学为武器,参加反帝反封建的斗争,被称为文化新军的最伟大和最英勇的旗手。

一、作者与背景

作者介绍

他的小说集《呐喊》《彷徨》,极注意细节描写的真实,把清醒、冷静的客观描写与烈火般的激情结合起来,塑造了现代文学中第一批典型环境中的典型人物,如阿Q、孔乙己等。鲁迅一生还写了许多杂文和短评,其中有16部杂文集,如《而已集》《且介亭杂文》等。特别是后期杂文,犀利、泼辣,像匕首,像投枪,成为对敌斗争的锐利武器。他的作品赢得了世界范围内的大批读者,丰富了世界文学的宝库。

主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《而已集》《三闲集》《二心集》南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》

一、作者与背景

写作背景

《祝福》写于1924年,反映了半殖民地半封建社会农村妇女的悲惨命运。1911年,辛亥革命推翻了清朝的统治,鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了——革命不彻底,反帝反封建的民主革命任务并未全部完成,中国仍处在帝国主义和封建官僚主义的压迫下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大人民。尤其是妇女,在“政权、族权、神权、夫权”等封建礼教的桎梏中得不到解放。而农村劳动妇女所受的压迫最重,痛苦最大;在宗法观念、封建礼教及迷信思想等精神枷锁的束缚之中,她们不仅没有地位,而且没有人身自由,甚至连劳动和生活的权利也被剥夺了。

一、作者与背景

写作背景

妇女是中国封建思想最大的受害者,妇女的思想解放问题也成为鲁迅探索的主要问题。《祝福》就是作者怀着对劳动人民不幸遭遇的深切同情,揭露吃人的社会制度和旧礼教的罪恶,以唤醒人们来“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”(《鲁迅全集》第一卷《灯下漫笔》)。

一、作者与背景

题目解说

“祝福”是旧社会我国江南一带的习俗,人们在过旧历新年时用酒肉和香火供奉、酬谢祖先,祈求来年的幸福。题目“祝福”,既点明了小说的背景,也是小说的情节线索,同时使得“祝福”的欢乐热闹与祥林嫂之死的悲惨,形成了强烈的对比,有力地突出了主题。“祝福”隐藏了“呐喊”的锋芒,增强了批判的厚重,表现了一个启蒙思想者在徘徊和彷徨中对社会人生的深邃思考。

二、文本品读鉴赏

整体感知

阅读全文,按故事的“(序幕)—开端—发展—高潮—结局—(尾声)”的顺序把全文分为六部分;本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

二、文本品读鉴赏

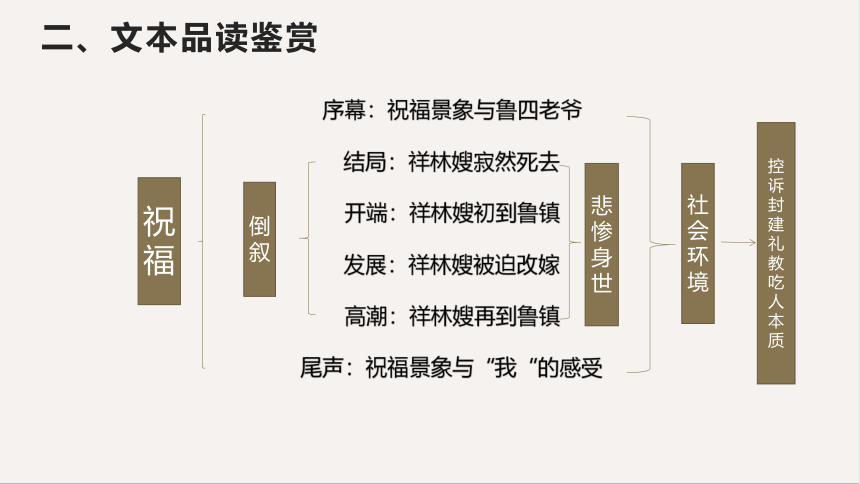

序幕:祝福景象与鲁四老爷

结局:祥林嫂寂然死去

开端:祥林嫂初到鲁镇

发展:祥林嫂被迫改嫁

高潮:祥林嫂再到鲁镇

尾声:祝福景象与“我“的感受

二、文本品读鉴赏

倒叙

祝福

悲惨身世

社会环境

控诉封建礼教吃人本质

倒叙作用:

结构上:

把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

内容上:

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

1、为什么描写鲁镇上各家准备“祝福”的情景?

(1)祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福生活”,而制作“福礼”却要像祥林嫂一样的女人“臂膊在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价奴隶的血汗之上的。

这样通过环境描写就揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

(2)同时,通过“年年如此,家家如此”,“今年自然也如此”的描写,也显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧;人们的思想意识依旧。一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧。

这样,通过环境描写,就揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示了祥林嫂悲剧的必然性。

交代人物活动的社会环境,预示了祥林嫂悲剧的社会性,也预示了祥林嫂悲剧的必然性,更揭示出了祥林嫂悲剧的的典型性。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

2、鲁四老爷是什么身份?他为什么要大骂新党?

身份:本家

长辈

老监生

骂新党表明是封建王权礼教旧制度的坚决拥护者

3、作者是为什么要写鲁四老爷的书房陈设呢?

通过鲁四老爷的书房陈设的描写(三本书,一副画像,半幅对联),点明了鲁四老爷的身分(地主阶级、封建理学的卫道士),揭露了他的丑恶本质,从而揭示出他成为杀害祥林嫂的刽子手的深刻的阶级根源和思想根源。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

1、在新年的祝福声中,祥林嫂无声死去……

——小说开头作者为什么这样设计?

(1)把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

(2)把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

2、在

这一部分作者笔下的祥林嫂是什么样子的?作者运用了什么手法?

头发全白——长相与年龄不相称,

脸上瘦削不堪,黄中带黑——衰老不堪;

消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的——精神已经完全麻木;

眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物——仅是一具行尸走肉,一具活僵尸。

由“人”变成了“活物”……

二、文本品读鉴赏

(肖像描写)

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

3、“她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。”

聚焦镜头,由大及小,由远及近。碗是破的,表明她很穷;

碗中是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意,甚至不如乞丐。

思考:这句话在表达上有什么特点?效果怎样?

“空的”“下端开了裂”作为定语,分别放在中心语之后,突出强调了祥林嫂乞讨无门、乞讨时间长等境况的悲惨。“分明”“已经”“纯乎”,三个状语连用,作者直接抒情,强调祥林嫂的“改变之大”,大大出乎“我”的意料。

二、文本品读鉴赏

(细节描写)

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

4、祥林嫂死后鲁四老爷骂祥林嫂是“谬种”,为什么?

鲁四老爷是封建思想的坚决捍卫者,他反对社会的一切变革和破坏他所信奉的统治秩序的行为。女人再嫁,在封建理学的伦理观念上,是女人最大的罪恶,鲁四老爷是不能容忍的。这样“罪恶深重”的女人“不早不迟,偏偏要在新年“祝福”这时候死去,不是更显得与这个社会作对吗?所以骂她是“谬种”。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

5、在这一部分里“我”是什么样的形象?

“我”这个人物,是一个知识分子,是一个经过“五四”洗礼,身上带着德先生、赛先生的,要改变天下的,这样的一个知识分子,可是遇到祥林嫂之后,我们看看结果是什么?我们就知道小说的寓意何在

?这个“我”,就是代表着想启蒙人民的所谓现代知识分子。但是当他遇到劳动人民真正问题的时候,他不能给她解决,他只有逃跑,但是好在这个“我”,是有自我反省能力的。他知道了自己的无能为力,他知道了自己解决不了祥林嫂的问题,所以他苦闷了,彷徨了。

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

1、祥林嫂初到鲁镇,在作者笔下是什么样子的?这样写体现了祥林嫂什么样的性格特点?

肖像:

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪约二十六七——一身重孝,一个深受生活折磨的凄苦的寡妇形象;

脸色青黄,但两颊却还是红的——生机旺盛;

又只是顺着眼——安分善良;

她模样还周正——相貌端庄;

手脚都壮大——吃苦耐劳;

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

表现:

做工却毫没有懈,食物不论,力气是不惜的——爱劳动,能劳动,不挑剔;

变化:

食物不论,反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了——易满足,很容易活下去;

在她身上,集中了旧中国农村妇女所有的优秀品质:善良、安分、吃苦、耐劳、易满足、不挑剔……

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

2、祥林嫂被抢走时,鲁四老爷反应如何?两次“可恶”,“然而”是什么含义?

鲁四老爷估计祥林嫂是逃出来的,“皱一皱眉”表示反感,却没有丝毫同情心。寻人时,也仍然是“踱”。发现祥林嫂被抢走,鲁四老爷说了两次“可恶”,“然而”。我们细细分析一下就可以发现,里面没有丝毫是对祥林嫂的同情。第一次“可恶”的是婆婆“抢”的举动,给自己带来了麻烦。“然而”是书面语重转连词,后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出,礼教不容;婆婆作主,理所当然,而且表示了鲁四老爷的假斯文。第二次说“可恶”是针对卫老婆子,对卫老婆子先荐祥林嫂然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。“然而”找到像祥林嫂这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被卖改嫁

1、祥林嫂的婆婆和大伯做了什么事?为什么那样做?

婆婆强迫祥林嫂改嫁。说明旧社会劳动妇女没有人身自由,丈夫死了还得受制于婆婆。绳子一捆,塞在花轿里,以八十千的价格“卖”掉了。祥林嫂的出格反抗也不可能改变她的命运。从中我们还可看到一个矛盾:婆婆卖媳妇是应该的,甚至人们还夸她精明,祥林嫂的反抗是不应该的。在这个角度上,封建思想是支持她婆婆的,婆婆可以支配媳妇的命运。但改嫁又偏偏是祥林嫂最大也是唯一的罪名。在这个方面,封建思想又不可能原谅祥林嫂的“罪”。在这个矛盾中,我们看不到祥林嫂的活路。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被迫改嫁

大伯收房子也是应该的。原因很简单,祥林嫂没了儿子,也就是没了贺家的后代,也就成了贺家的外人,房子是不能给她的。但封建思想又教育女子们:生是夫家人,死是夫家鬼。在这个矛盾中,我们也看不见祥林嫂的生存空间。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被迫改嫁

2、如何看待祥林嫂的反抗?

写祥林嫂抗婚这段情节,表现了祥林嫂命运的悲惨,突出了小说反封建的主题。因为祥林嫂虽然强烈地反抗,但是在封建礼教思想的统治下,她的反抗没有任何作用,她只能任由婆家摆布。同时,祥林嫂的抗婚绝不能看做是源自对自由婚姻的追求,她之所以如此激烈地抗婚,主要是因为在鲁四老爷家做事,自己也深受“一女不事二夫”的贞洁思想的毒害,坚决不第二次嫁人。所以说,她反抗得越是激烈,越是显得封建礼教思想在她脑海中根深蒂固,越能突出小说的主题。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

1、祥林嫂讲阿毛的故事,鲁镇上的人们为什么会有前后不同的变化?

鲁镇上的人们对祥林嫂的遭遇没有任何的同情,他们一开始只是用祥林嫂的悲剧满足一下自己的猎奇心理,等到厌倦了,便对之嘲笑唾弃,表现出一种冷漠厌烦的态度,他们也是深受封建思想和封建礼教思想毒害的人,正是由于这种思想统治了他们的灵魂,所以,他们鄙视祥林嫂,他们的态度,也增加了祥林嫂精神上的痛苦,他们和鲁四老爷一起,把祥林嫂逼上了死路。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

2、祥林嫂为什么要去捐门槛?谁起了主要的作用?

不愿被婆家当做牲口一样地出卖,要维护自己作为“人”的起码的尊严,但支配她采取“出格”的反抗的内在原因,还是那种“从一而终”的封建观念。祥林嫂花了极大的代价去指门槛,也表明她信服了神权迷信,要以门槛作为替身,“给千人踏,万人跨”,好赎了自己一世的“罪名”,免得死后到阴间再受酷刑。封建势力的高压与愚弄,就是这样残害、扭曲了祥林嫂的灵魂。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

2、祥林嫂捐完门槛表现如何?请找出关键词语。

神气舒畅

眼光分外有神

高兴

更出力

3、谁说的哪句话彻底击毁了祥林嫂?

“你放着吧,祥林嫂!”四婶在祭祀时的一句话使祥林嫂陷于绝境。祥林嫂捐门槛后本已告诉四婶,可四婶仍不让她沾手,祥林嫂受到了致命的打击。“眼睛凹陷下去,连精神也不济”,胆怯,惴惴,是一个木偶人。祥林嫂精神上的巨大变化,显示了心灵上的巨大创伤。最终,祥林嫂竟被鲁四老爷一脚踢开,打发到街上成了乞丐。

二、文本品读鉴赏

第六部分

尾声:祝福景象与“我”的感受

1、结尾处的祝福景象有何用意?

结构上

首尾呼应。

内容上

虚假欢腾的热闹祝福中掩藏了多少凄凉冷漠,人们善于忘却,统治者也愿意掩盖;热闹的祝福是给谁的?祥林嫂是冷漠残酷的社会给予上天祖宗的一份牲礼吧,他们醉醺醺的接受祝福,吞噬了多少血泪依然道貌岸然。在一片醉醺醺热腾腾的祝福中,作者的感慨又有谁能够认识呢,只是徒自感慨!

二、文本品读鉴赏

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

①祥林嫂是旧社会农村劳动妇女的典型形象。

与旧社会广大农村劳动妇女一样,她对生活的要求并不高,基本停留在生存的层面上。她勤劳、善良:初到鲁镇,佣金菲薄,劳动繁重,食物不论,但她很满足,人也变得白胖了。她质朴、顽强:在丧夫、出逃、被卖、再丧夫、失子、四叔四婶的歧视、鲁镇众人的嘲笑和冷漠、柳妈带来的恐吓、庙祝的为难、捐门槛后仍得不到宽恕等一系列灾难和践踏中一次次挣扎,希望能争得一个做人的起码权利,但最终被封建礼数和封建迷信吞噬。

三、重难点探究

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

②祥林嫂是一个具有抗争精神的劳动妇女形象。

面对封建礼教的迫害与摧残,她进行了不间断的挣扎与抗争,这个历程可以用“逃”“撞”“捐”“问”几个字来概括。“比地小十岁”的丈夫死后,她不堪忍受婆婆的虐待,逃到鲁镇饭工,表现出冲破家族束缚、追求正常生活的意志;她被卖到深山成婚,撞向香案,既是保持“贞节”,也是对强迫婚烟的反扰,维护了人格的尊严;在听柳妈讲了“阴间法则”后,她辛苦劳作,用积攒下来的钱捐了门槛,表达她生时赎罪、死后免受惩罚的朴素愿望;她临终前向“我”发问,表现出对魂灵有无的困惑,则是在生命的最后时刻对封建社会鬼神信仰的怀疑与反抗。

三、重难点探究

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

③祥林嫂是深受封建礼教和封建迷信毒害的劳动妇女形象。

祥林嫂这一生的挣扎与反抗,终究未能摆脱封建思想的桎梏。这也是小说着意揭露的“国民性”弱点。为了反对再嫁,她进行了“出格”的反抗,这是为了保住自己的“贞节”。她的出逃、抗婚等抗争行为的背后是“从一而终”的封建伦理思想,是“饿死事小,失节事大”的封建道德观念。她捐门槛,是为在死后不被锯成两半。她始终以封建礼教的规矩为生活准则,在封建礼教和封建迷信的泥沼中进行挣扎、反抗,抗争本身又不自觉地维护了封建礼教。这决定了她逃不出造成她人生悲剧的苦海,最终只能走向死亡的深渊。

三、重难点探究

重点2:小说中“我”是怎样一个人?“我”对祥林嫂抱着怎样态度?“我”在小说中起什么样作用?

①“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的一个具有启蒙思想的知识分子。“我”具有进步思想,具有反封建的思想萌芽。对封建守旧派鲁四老爷十分憎恶和反感,与鲁四老爷“谈话是总不投机的”,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤遇。

三、重难点探究

“我”面对故乡令人窒息的氛围和祥林嫂的悲剧,“我”没有以救世主自居,而是表现出延宕、徘徊、逃离的倾向。“我”清醒地看到,虽经辛亥革命和五四运动,但中国社会普通民众的心灵依然是麻木的:不论是加害者的残酷,旁观者的冷漠,还是受害者的愚昧,都交织为一重重沉重的精神钳制。独醒的“我”不能唤醒沉睡的民众,只好寄兴于城中酒楼的“鱼翅”,借以自我麻醉。“我”这一人物形象,表现出启蒙者面对自己的困境和局限时“彷徨”的一面。

三、重难点探究

②“我”是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和赏鉴祥林嫂痛苦的民众,他忽说有魂灵忽说没有,以及回答时的“踌跚”以及“说不清”等,是建立在对祥林嫂是否有害的担心上。

“我”同情祥林嫂的遭遇,又感到无能为力。在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,面对强大的封建势力,“我”暴露出思想启蒙者软弱逃避的一面。不敢承担责任,无力挽救她,无法改变她的困境。

“我”作为少数觉醒的知识分子,对无力拯救祥林嫂“似乎有些负疚”而又怀有无可奈何的复杂感情。

三、重难点探究

③“我”起着线索作用,是祥林嫂悲剧的见证者。

小说是以“我”为视角展开的,祥林嫂的故事就是通过“我”的观察和叙述才得以展现的。正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层妇女的悲剧命运才得以被关注和审视。

三、重难点探究

难点1:小说中关于“祝福”的三次典型环境描写有什么作用?

作者巧妙地把祥林嫂悲剧性格上的几次重大变化,都集中在鲁镇“祝福”的特定的环境里,三次有关“祝福”的描写,不但表现了祥林嫂悲剧发生的典型环境,而且也印下了样林嫂悲惨一生的足迹。

三、重难点探究

①第一次是对镇上各家准备“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,交代故事发生的社会环境,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福”生活,而制作“福礼”却需要像祥林嫂那样的女人“臂膊都在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛劳动,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价劳动力的血汗之上的。该处环境描写揭露了人与人之间的矛盾冲突,表现了祥林嫂悲剧的社会性。同时,通过“年年如此,家家如此”“今年自然也如此”的叙述,显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧——一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,揭示了祥林嫂悲剧的必然性。

三、重难点探究

②第二次是对鲁四老爷家“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,推动了情节发展,同时增加了人物形象的真实性与感染力。“祝福”本身就是旧社会富有特色的封建迷信活动,所以在祝福时封建宗法思想和理学观念也表现得最为强烈。在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手祭祀用品的告诫下,祥林嫂失去了在“祝福”时工作的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎罪”的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂”这样一句喝令,这粉碎了她生前免于侮辱,死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在“祝福”的时刻凭着封建宗法思想和封建礼教,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

三、重难点探究

③第三次是结尾通过“我”的感受对“祝福”景象的描写。

这一处环境描写,在结构上与开头的景物描写相呼应,并回扣小说标题,使小说结构更完善。在内容上,祥林嫂的惨死和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛形成鲜明的对照,反衬出祥林嫂惨死的悲凉,深化了小说揭露旧社会杀人本质这一主旨。

三、重难点探究

难点2这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题而以“祝福”为题?

①“祝福”是除“我”之外的另一条线索,串联着祥林嫂一生的遭遇。

小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福”的背景开始,又以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束。故事情节的发展、人物的悲剧命运与“祝福”有着密切的关系。

三、重难点探究

②“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景。这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③“祝福”突出了小说的主题。在小说中,“祝福”是封建礼教与迷信思想体现最为集中的场景,而祥林嫂又正是被封建礼教和迷信思想摧残致死的。以“祝福”为题,巧妙地将鲁镇人祈求“无限的幸福”的“祝福”场景与祥林嫂的惨死形成鲜明对比,突出了小说反封建的主题,也包含了作者反讽的深意。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果?

三、重难点探究

分析小说中社会环境描写的作用:

社会环境描写,指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。它所描写的范围可大可小,大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一处住所,描写的内容可以是室内陈设、当地的风土人情和社会风尚、时代氛围等。在小说中,社会环境的描写往往不是集中于一处,而是包含在整个作品中。因此,在分析小说的社会环境描写时,要从小说的整体描写中去把握,这样分析出来的社会环境描写才不至于片面。且有些自然环境描写也暗示当时的社会环境,严格意义上也算是社会环境描写。

四、高考考点聚焦

分析小说中社会环境描写的作用:

如《祝福》中的社会环境就由热闹的“祝福”景象、鲁四老爷书房的陈设、柳妈等众人的冷漠人情共同构成的。这样的环境描写为我们展示了祥林嫂生活的恶劣环境,预示了祥林嫂悲剧命运的必然性。

四、高考考点聚焦

社会环境在小说中常见的作用有:

1.交代故事发生的时代背景。

在小说的开头,一般有社会环境描写,交代事件发生的时间或背景,增加小说的真实性。如:汽车发疯似的向前飞跑。吴老大爷向前看。天哪!几百个亮着灯光的窗洞像几百只怪眼睛,高耸碧霄的摩天建筑,捧山倒海般地扑到吴老太爷眼前,忽地又没有了;光秃秃的平地拔立的路灯杆,无穷无尽地,一杆接一杆地,向吴老大谷脸前打来,忽地又没有了……(茅盾《子夜》)

这段社会环境描写,借吴老太爷的所见所闻,描写了上海的繁华、灯红酒绿、光怪陆离,交代了故事发生的时代背景——20世纪30年代的上海。

四、高考考点聚焦

2.烘托人物的性格特点。

小说中的社会环境描写就是要将人物置身于真实的、形成人物思想性格的特定环境中,这种环境甚至对人物人生观世界观和价值观的形成都会产生深远的影响。

四、高考考点聚焦

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她,了解她,爱她,娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。(莫泊桑《项链》)

这里交代主人公玛蒂尔德的身份、地位和境况,暗示了当时的社会环境:社会等级分明,上等贵族阶层地位尊贵,养尊处优,安逸享乐;许多人贪图富贵,爱慕虚荣,附庸风雅。这样的社会环境是产生玛蒂尔德虚荣心和享乐思想的根源,同时预示了她悲剧的必然性。

四、高考考点聚焦

3.推动情节的发展。

情节发展与环境描写往往相互依存、相互制约,环境描写以情节为依据,情节发展离不开环境描写。

时值一九四八年深秋。

盐河以北及山东临沂、胶州湾一带已经解放了,人民政府推行新货币,之前中华民国的钞票,在解放区虽然暂未停用,但已经名存实亡……但在盐河南岸的木头沟大集上,仍然能正常使用。(相裕亭《赶穷》)

以上对社会环境的交代,使读者明白当时的时代背景,更推动了下文情节的发展——去赶集碰到查是否携带“旧币”。

4.渲染气氛,深化小说主题。如《小团圆媳妇之死》中给小团圆媳妇当众洗澡的描写,这样残酷的做法偏偏打着治病的幌子。这样残忍的行为有落后的民风民俗作支撑,这种对生命的毫不怜惜,竟源自一种文化认同。渲染气氛的同时深化了小说的主题。

谢谢聆听

《祝福》

鲁迅

高考考点聚焦

重难点探究分析

文本品读鉴赏

作者与背景

目录

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。“鲁迅”是1918年发表《狂人日记》时的笔名。中国现代著名文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人之一。鲁迅青年时期曾留学日本,为寻求救国救民的真理而弃医从文。五四运动前后,鲁迅以文学为武器,参加反帝反封建的斗争,被称为文化新军的最伟大和最英勇的旗手。

一、作者与背景

作者介绍

他的小说集《呐喊》《彷徨》,极注意细节描写的真实,把清醒、冷静的客观描写与烈火般的激情结合起来,塑造了现代文学中第一批典型环境中的典型人物,如阿Q、孔乙己等。鲁迅一生还写了许多杂文和短评,其中有16部杂文集,如《而已集》《且介亭杂文》等。特别是后期杂文,犀利、泼辣,像匕首,像投枪,成为对敌斗争的锐利武器。他的作品赢得了世界范围内的大批读者,丰富了世界文学的宝库。

主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《而已集》《三闲集》《二心集》南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》

一、作者与背景

写作背景

《祝福》写于1924年,反映了半殖民地半封建社会农村妇女的悲惨命运。1911年,辛亥革命推翻了清朝的统治,鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了——革命不彻底,反帝反封建的民主革命任务并未全部完成,中国仍处在帝国主义和封建官僚主义的压迫下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大人民。尤其是妇女,在“政权、族权、神权、夫权”等封建礼教的桎梏中得不到解放。而农村劳动妇女所受的压迫最重,痛苦最大;在宗法观念、封建礼教及迷信思想等精神枷锁的束缚之中,她们不仅没有地位,而且没有人身自由,甚至连劳动和生活的权利也被剥夺了。

一、作者与背景

写作背景

妇女是中国封建思想最大的受害者,妇女的思想解放问题也成为鲁迅探索的主要问题。《祝福》就是作者怀着对劳动人民不幸遭遇的深切同情,揭露吃人的社会制度和旧礼教的罪恶,以唤醒人们来“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”(《鲁迅全集》第一卷《灯下漫笔》)。

一、作者与背景

题目解说

“祝福”是旧社会我国江南一带的习俗,人们在过旧历新年时用酒肉和香火供奉、酬谢祖先,祈求来年的幸福。题目“祝福”,既点明了小说的背景,也是小说的情节线索,同时使得“祝福”的欢乐热闹与祥林嫂之死的悲惨,形成了强烈的对比,有力地突出了主题。“祝福”隐藏了“呐喊”的锋芒,增强了批判的厚重,表现了一个启蒙思想者在徘徊和彷徨中对社会人生的深邃思考。

二、文本品读鉴赏

整体感知

阅读全文,按故事的“(序幕)—开端—发展—高潮—结局—(尾声)”的顺序把全文分为六部分;本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

二、文本品读鉴赏

序幕:祝福景象与鲁四老爷

结局:祥林嫂寂然死去

开端:祥林嫂初到鲁镇

发展:祥林嫂被迫改嫁

高潮:祥林嫂再到鲁镇

尾声:祝福景象与“我“的感受

二、文本品读鉴赏

倒叙

祝福

悲惨身世

社会环境

控诉封建礼教吃人本质

倒叙作用:

结构上:

把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

内容上:

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

1、为什么描写鲁镇上各家准备“祝福”的情景?

(1)祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福生活”,而制作“福礼”却要像祥林嫂一样的女人“臂膊在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价奴隶的血汗之上的。

这样通过环境描写就揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

(2)同时,通过“年年如此,家家如此”,“今年自然也如此”的描写,也显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧;人们的思想意识依旧。一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧。

这样,通过环境描写,就揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示了祥林嫂悲剧的必然性。

交代人物活动的社会环境,预示了祥林嫂悲剧的社会性,也预示了祥林嫂悲剧的必然性,更揭示出了祥林嫂悲剧的的典型性。

二、文本品读鉴赏

第一部分

序幕:祝福景象与鲁四老爷

2、鲁四老爷是什么身份?他为什么要大骂新党?

身份:本家

长辈

老监生

骂新党表明是封建王权礼教旧制度的坚决拥护者

3、作者是为什么要写鲁四老爷的书房陈设呢?

通过鲁四老爷的书房陈设的描写(三本书,一副画像,半幅对联),点明了鲁四老爷的身分(地主阶级、封建理学的卫道士),揭露了他的丑恶本质,从而揭示出他成为杀害祥林嫂的刽子手的深刻的阶级根源和思想根源。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

1、在新年的祝福声中,祥林嫂无声死去……

——小说开头作者为什么这样设计?

(1)把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

(2)把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

2、在

这一部分作者笔下的祥林嫂是什么样子的?作者运用了什么手法?

头发全白——长相与年龄不相称,

脸上瘦削不堪,黄中带黑——衰老不堪;

消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的——精神已经完全麻木;

眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物——仅是一具行尸走肉,一具活僵尸。

由“人”变成了“活物”……

二、文本品读鉴赏

(肖像描写)

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

3、“她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。”

聚焦镜头,由大及小,由远及近。碗是破的,表明她很穷;

碗中是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意,甚至不如乞丐。

思考:这句话在表达上有什么特点?效果怎样?

“空的”“下端开了裂”作为定语,分别放在中心语之后,突出强调了祥林嫂乞讨无门、乞讨时间长等境况的悲惨。“分明”“已经”“纯乎”,三个状语连用,作者直接抒情,强调祥林嫂的“改变之大”,大大出乎“我”的意料。

二、文本品读鉴赏

(细节描写)

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

4、祥林嫂死后鲁四老爷骂祥林嫂是“谬种”,为什么?

鲁四老爷是封建思想的坚决捍卫者,他反对社会的一切变革和破坏他所信奉的统治秩序的行为。女人再嫁,在封建理学的伦理观念上,是女人最大的罪恶,鲁四老爷是不能容忍的。这样“罪恶深重”的女人“不早不迟,偏偏要在新年“祝福”这时候死去,不是更显得与这个社会作对吗?所以骂她是“谬种”。

二、文本品读鉴赏

第二部分

结局:祥林嫂寂然死去

5、在这一部分里“我”是什么样的形象?

“我”这个人物,是一个知识分子,是一个经过“五四”洗礼,身上带着德先生、赛先生的,要改变天下的,这样的一个知识分子,可是遇到祥林嫂之后,我们看看结果是什么?我们就知道小说的寓意何在

?这个“我”,就是代表着想启蒙人民的所谓现代知识分子。但是当他遇到劳动人民真正问题的时候,他不能给她解决,他只有逃跑,但是好在这个“我”,是有自我反省能力的。他知道了自己的无能为力,他知道了自己解决不了祥林嫂的问题,所以他苦闷了,彷徨了。

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

1、祥林嫂初到鲁镇,在作者笔下是什么样子的?这样写体现了祥林嫂什么样的性格特点?

肖像:

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪约二十六七——一身重孝,一个深受生活折磨的凄苦的寡妇形象;

脸色青黄,但两颊却还是红的——生机旺盛;

又只是顺着眼——安分善良;

她模样还周正——相貌端庄;

手脚都壮大——吃苦耐劳;

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

表现:

做工却毫没有懈,食物不论,力气是不惜的——爱劳动,能劳动,不挑剔;

变化:

食物不论,反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了——易满足,很容易活下去;

在她身上,集中了旧中国农村妇女所有的优秀品质:善良、安分、吃苦、耐劳、易满足、不挑剔……

二、文本品读鉴赏

第三部分

开端:祥林嫂初到鲁镇

2、祥林嫂被抢走时,鲁四老爷反应如何?两次“可恶”,“然而”是什么含义?

鲁四老爷估计祥林嫂是逃出来的,“皱一皱眉”表示反感,却没有丝毫同情心。寻人时,也仍然是“踱”。发现祥林嫂被抢走,鲁四老爷说了两次“可恶”,“然而”。我们细细分析一下就可以发现,里面没有丝毫是对祥林嫂的同情。第一次“可恶”的是婆婆“抢”的举动,给自己带来了麻烦。“然而”是书面语重转连词,后面隐含的意思是:祥林嫂私自逃出,礼教不容;婆婆作主,理所当然,而且表示了鲁四老爷的假斯文。第二次说“可恶”是针对卫老婆子,对卫老婆子先荐祥林嫂然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。“然而”找到像祥林嫂这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被卖改嫁

1、祥林嫂的婆婆和大伯做了什么事?为什么那样做?

婆婆强迫祥林嫂改嫁。说明旧社会劳动妇女没有人身自由,丈夫死了还得受制于婆婆。绳子一捆,塞在花轿里,以八十千的价格“卖”掉了。祥林嫂的出格反抗也不可能改变她的命运。从中我们还可看到一个矛盾:婆婆卖媳妇是应该的,甚至人们还夸她精明,祥林嫂的反抗是不应该的。在这个角度上,封建思想是支持她婆婆的,婆婆可以支配媳妇的命运。但改嫁又偏偏是祥林嫂最大也是唯一的罪名。在这个方面,封建思想又不可能原谅祥林嫂的“罪”。在这个矛盾中,我们看不到祥林嫂的活路。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被迫改嫁

大伯收房子也是应该的。原因很简单,祥林嫂没了儿子,也就是没了贺家的后代,也就成了贺家的外人,房子是不能给她的。但封建思想又教育女子们:生是夫家人,死是夫家鬼。在这个矛盾中,我们也看不见祥林嫂的生存空间。

二、文本品读鉴赏

第四部分

发展:祥林嫂被迫改嫁

2、如何看待祥林嫂的反抗?

写祥林嫂抗婚这段情节,表现了祥林嫂命运的悲惨,突出了小说反封建的主题。因为祥林嫂虽然强烈地反抗,但是在封建礼教思想的统治下,她的反抗没有任何作用,她只能任由婆家摆布。同时,祥林嫂的抗婚绝不能看做是源自对自由婚姻的追求,她之所以如此激烈地抗婚,主要是因为在鲁四老爷家做事,自己也深受“一女不事二夫”的贞洁思想的毒害,坚决不第二次嫁人。所以说,她反抗得越是激烈,越是显得封建礼教思想在她脑海中根深蒂固,越能突出小说的主题。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

1、祥林嫂讲阿毛的故事,鲁镇上的人们为什么会有前后不同的变化?

鲁镇上的人们对祥林嫂的遭遇没有任何的同情,他们一开始只是用祥林嫂的悲剧满足一下自己的猎奇心理,等到厌倦了,便对之嘲笑唾弃,表现出一种冷漠厌烦的态度,他们也是深受封建思想和封建礼教思想毒害的人,正是由于这种思想统治了他们的灵魂,所以,他们鄙视祥林嫂,他们的态度,也增加了祥林嫂精神上的痛苦,他们和鲁四老爷一起,把祥林嫂逼上了死路。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

2、祥林嫂为什么要去捐门槛?谁起了主要的作用?

不愿被婆家当做牲口一样地出卖,要维护自己作为“人”的起码的尊严,但支配她采取“出格”的反抗的内在原因,还是那种“从一而终”的封建观念。祥林嫂花了极大的代价去指门槛,也表明她信服了神权迷信,要以门槛作为替身,“给千人踏,万人跨”,好赎了自己一世的“罪名”,免得死后到阴间再受酷刑。封建势力的高压与愚弄,就是这样残害、扭曲了祥林嫂的灵魂。

二、文本品读鉴赏

第五部分

高潮:祥林嫂再到鲁镇

2、祥林嫂捐完门槛表现如何?请找出关键词语。

神气舒畅

眼光分外有神

高兴

更出力

3、谁说的哪句话彻底击毁了祥林嫂?

“你放着吧,祥林嫂!”四婶在祭祀时的一句话使祥林嫂陷于绝境。祥林嫂捐门槛后本已告诉四婶,可四婶仍不让她沾手,祥林嫂受到了致命的打击。“眼睛凹陷下去,连精神也不济”,胆怯,惴惴,是一个木偶人。祥林嫂精神上的巨大变化,显示了心灵上的巨大创伤。最终,祥林嫂竟被鲁四老爷一脚踢开,打发到街上成了乞丐。

二、文本品读鉴赏

第六部分

尾声:祝福景象与“我”的感受

1、结尾处的祝福景象有何用意?

结构上

首尾呼应。

内容上

虚假欢腾的热闹祝福中掩藏了多少凄凉冷漠,人们善于忘却,统治者也愿意掩盖;热闹的祝福是给谁的?祥林嫂是冷漠残酷的社会给予上天祖宗的一份牲礼吧,他们醉醺醺的接受祝福,吞噬了多少血泪依然道貌岸然。在一片醉醺醺热腾腾的祝福中,作者的感慨又有谁能够认识呢,只是徒自感慨!

二、文本品读鉴赏

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

①祥林嫂是旧社会农村劳动妇女的典型形象。

与旧社会广大农村劳动妇女一样,她对生活的要求并不高,基本停留在生存的层面上。她勤劳、善良:初到鲁镇,佣金菲薄,劳动繁重,食物不论,但她很满足,人也变得白胖了。她质朴、顽强:在丧夫、出逃、被卖、再丧夫、失子、四叔四婶的歧视、鲁镇众人的嘲笑和冷漠、柳妈带来的恐吓、庙祝的为难、捐门槛后仍得不到宽恕等一系列灾难和践踏中一次次挣扎,希望能争得一个做人的起码权利,但最终被封建礼数和封建迷信吞噬。

三、重难点探究

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

②祥林嫂是一个具有抗争精神的劳动妇女形象。

面对封建礼教的迫害与摧残,她进行了不间断的挣扎与抗争,这个历程可以用“逃”“撞”“捐”“问”几个字来概括。“比地小十岁”的丈夫死后,她不堪忍受婆婆的虐待,逃到鲁镇饭工,表现出冲破家族束缚、追求正常生活的意志;她被卖到深山成婚,撞向香案,既是保持“贞节”,也是对强迫婚烟的反扰,维护了人格的尊严;在听柳妈讲了“阴间法则”后,她辛苦劳作,用积攒下来的钱捐了门槛,表达她生时赎罪、死后免受惩罚的朴素愿望;她临终前向“我”发问,表现出对魂灵有无的困惑,则是在生命的最后时刻对封建社会鬼神信仰的怀疑与反抗。

三、重难点探究

重点1:祥林嫂的形象是怎样的?

③祥林嫂是深受封建礼教和封建迷信毒害的劳动妇女形象。

祥林嫂这一生的挣扎与反抗,终究未能摆脱封建思想的桎梏。这也是小说着意揭露的“国民性”弱点。为了反对再嫁,她进行了“出格”的反抗,这是为了保住自己的“贞节”。她的出逃、抗婚等抗争行为的背后是“从一而终”的封建伦理思想,是“饿死事小,失节事大”的封建道德观念。她捐门槛,是为在死后不被锯成两半。她始终以封建礼教的规矩为生活准则,在封建礼教和封建迷信的泥沼中进行挣扎、反抗,抗争本身又不自觉地维护了封建礼教。这决定了她逃不出造成她人生悲剧的苦海,最终只能走向死亡的深渊。

三、重难点探究

重点2:小说中“我”是怎样一个人?“我”对祥林嫂抱着怎样态度?“我”在小说中起什么样作用?

①“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的一个具有启蒙思想的知识分子。“我”具有进步思想,具有反封建的思想萌芽。对封建守旧派鲁四老爷十分憎恶和反感,与鲁四老爷“谈话是总不投机的”,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤遇。

三、重难点探究

“我”面对故乡令人窒息的氛围和祥林嫂的悲剧,“我”没有以救世主自居,而是表现出延宕、徘徊、逃离的倾向。“我”清醒地看到,虽经辛亥革命和五四运动,但中国社会普通民众的心灵依然是麻木的:不论是加害者的残酷,旁观者的冷漠,还是受害者的愚昧,都交织为一重重沉重的精神钳制。独醒的“我”不能唤醒沉睡的民众,只好寄兴于城中酒楼的“鱼翅”,借以自我麻醉。“我”这一人物形象,表现出启蒙者面对自己的困境和局限时“彷徨”的一面。

三、重难点探究

②“我”是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和赏鉴祥林嫂痛苦的民众,他忽说有魂灵忽说没有,以及回答时的“踌跚”以及“说不清”等,是建立在对祥林嫂是否有害的担心上。

“我”同情祥林嫂的遭遇,又感到无能为力。在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,面对强大的封建势力,“我”暴露出思想启蒙者软弱逃避的一面。不敢承担责任,无力挽救她,无法改变她的困境。

“我”作为少数觉醒的知识分子,对无力拯救祥林嫂“似乎有些负疚”而又怀有无可奈何的复杂感情。

三、重难点探究

③“我”起着线索作用,是祥林嫂悲剧的见证者。

小说是以“我”为视角展开的,祥林嫂的故事就是通过“我”的观察和叙述才得以展现的。正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层妇女的悲剧命运才得以被关注和审视。

三、重难点探究

难点1:小说中关于“祝福”的三次典型环境描写有什么作用?

作者巧妙地把祥林嫂悲剧性格上的几次重大变化,都集中在鲁镇“祝福”的特定的环境里,三次有关“祝福”的描写,不但表现了祥林嫂悲剧发生的典型环境,而且也印下了样林嫂悲惨一生的足迹。

三、重难点探究

①第一次是对镇上各家准备“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,交代故事发生的社会环境,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,以便继续他们贪得无厌的“幸福”生活,而制作“福礼”却需要像祥林嫂那样的女人“臂膊都在水里浸得通红”,没日没夜地付出自己的艰辛劳动,可见富人们所祈求的幸福,是建立在榨取这些廉价劳动力的血汗之上的。该处环境描写揭露了人与人之间的矛盾冲突,表现了祥林嫂悲剧的社会性。同时,通过“年年如此,家家如此”“今年自然也如此”的叙述,显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧——一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,揭示了祥林嫂悲剧的必然性。

三、重难点探究

②第二次是对鲁四老爷家“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,推动了情节发展,同时增加了人物形象的真实性与感染力。“祝福”本身就是旧社会富有特色的封建迷信活动,所以在祝福时封建宗法思想和理学观念也表现得最为强烈。在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手祭祀用品的告诫下,祥林嫂失去了在“祝福”时工作的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎罪”的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂”这样一句喝令,这粉碎了她生前免于侮辱,死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在“祝福”的时刻凭着封建宗法思想和封建礼教,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

三、重难点探究

③第三次是结尾通过“我”的感受对“祝福”景象的描写。

这一处环境描写,在结构上与开头的景物描写相呼应,并回扣小说标题,使小说结构更完善。在内容上,祥林嫂的惨死和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛形成鲜明的对照,反衬出祥林嫂惨死的悲凉,深化了小说揭露旧社会杀人本质这一主旨。

三、重难点探究

难点2这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题而以“祝福”为题?

①“祝福”是除“我”之外的另一条线索,串联着祥林嫂一生的遭遇。

小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福”的背景开始,又以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束。故事情节的发展、人物的悲剧命运与“祝福”有着密切的关系。

三、重难点探究

②“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景。这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③“祝福”突出了小说的主题。在小说中,“祝福”是封建礼教与迷信思想体现最为集中的场景,而祥林嫂又正是被封建礼教和迷信思想摧残致死的。以“祝福”为题,巧妙地将鲁镇人祈求“无限的幸福”的“祝福”场景与祥林嫂的惨死形成鲜明对比,突出了小说反封建的主题,也包含了作者反讽的深意。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果?

三、重难点探究

分析小说中社会环境描写的作用:

社会环境描写,指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。它所描写的范围可大可小,大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一处住所,描写的内容可以是室内陈设、当地的风土人情和社会风尚、时代氛围等。在小说中,社会环境的描写往往不是集中于一处,而是包含在整个作品中。因此,在分析小说的社会环境描写时,要从小说的整体描写中去把握,这样分析出来的社会环境描写才不至于片面。且有些自然环境描写也暗示当时的社会环境,严格意义上也算是社会环境描写。

四、高考考点聚焦

分析小说中社会环境描写的作用:

如《祝福》中的社会环境就由热闹的“祝福”景象、鲁四老爷书房的陈设、柳妈等众人的冷漠人情共同构成的。这样的环境描写为我们展示了祥林嫂生活的恶劣环境,预示了祥林嫂悲剧命运的必然性。

四、高考考点聚焦

社会环境在小说中常见的作用有:

1.交代故事发生的时代背景。

在小说的开头,一般有社会环境描写,交代事件发生的时间或背景,增加小说的真实性。如:汽车发疯似的向前飞跑。吴老大爷向前看。天哪!几百个亮着灯光的窗洞像几百只怪眼睛,高耸碧霄的摩天建筑,捧山倒海般地扑到吴老太爷眼前,忽地又没有了;光秃秃的平地拔立的路灯杆,无穷无尽地,一杆接一杆地,向吴老大谷脸前打来,忽地又没有了……(茅盾《子夜》)

这段社会环境描写,借吴老太爷的所见所闻,描写了上海的繁华、灯红酒绿、光怪陆离,交代了故事发生的时代背景——20世纪30年代的上海。

四、高考考点聚焦

2.烘托人物的性格特点。

小说中的社会环境描写就是要将人物置身于真实的、形成人物思想性格的特定环境中,这种环境甚至对人物人生观世界观和价值观的形成都会产生深远的影响。

四、高考考点聚焦

她也是一个美丽动人的姑娘,好像由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她,了解她,爱她,娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。(莫泊桑《项链》)

这里交代主人公玛蒂尔德的身份、地位和境况,暗示了当时的社会环境:社会等级分明,上等贵族阶层地位尊贵,养尊处优,安逸享乐;许多人贪图富贵,爱慕虚荣,附庸风雅。这样的社会环境是产生玛蒂尔德虚荣心和享乐思想的根源,同时预示了她悲剧的必然性。

四、高考考点聚焦

3.推动情节的发展。

情节发展与环境描写往往相互依存、相互制约,环境描写以情节为依据,情节发展离不开环境描写。

时值一九四八年深秋。

盐河以北及山东临沂、胶州湾一带已经解放了,人民政府推行新货币,之前中华民国的钞票,在解放区虽然暂未停用,但已经名存实亡……但在盐河南岸的木头沟大集上,仍然能正常使用。(相裕亭《赶穷》)

以上对社会环境的交代,使读者明白当时的时代背景,更推动了下文情节的发展——去赶集碰到查是否携带“旧币”。

4.渲染气氛,深化小说主题。如《小团圆媳妇之死》中给小团圆媳妇当众洗澡的描写,这样残酷的做法偏偏打着治病的幌子。这样残忍的行为有落后的民风民俗作支撑,这种对生命的毫不怜惜,竟源自一种文化认同。渲染气氛的同时深化了小说的主题。

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])