2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第五单元 11.1《谏逐客书》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第五单元 11.1《谏逐客书》课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-07 22:37:13 | ||

图片预览

文档简介

谏逐客书

李 斯

学习目标

1.积累重要的文言现象;

2.了解本文的写作背景,掌握本文的中心论点;

3.赏析李斯的这篇奏书的说理艺术,学习有理有据地发表意见,阐发主张。

李斯(?—前208),楚国上蔡(今属河南)人,荀子的弟子,入秦为客卿劝说秦王嬴政(秦始皇)灭诸侯,成帝业,统天下。反对分封制度,坚持郡县制。建议禁止私学,焚烧诗书,以加强思想统治。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国和世界产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。

走进作者

李斯故里

李斯墓

背景介绍

秦国东征。郑国阴谋败露,秦国宗室大臣纷纷要求秦王驱逐客卿。

秦始皇在公元前237年下令逐客,李斯也在被逐之列。就在被逐岀境的途中,李斯写下了有名的《谏逐客书》劝阻秦王。秦王采纳了他的意见,立即派人将李斯追回,任命为廷尉(最高司法官),并下令废除逐客令。

公元前238年,地处秦国东邻的韩国,因忧患秦国吞并六国,故派水工郑国入秦,借为秦国筑渠兴修水利以消耗秦国的人力、物力和财力,而阻止

资料链接

古代书信的提称语

书信一定要用称谓,首先要分清对象是父母、尊长,还是老师、朋友。称谓之后,一般要缀以对应的词语来表达敬意,例如台端、台甫等,这类词语为提称语。提称语与称谓有对应的关系,其中有些可以通用,但大部分都有特定的使用对象,其中比较常用的有:

资料链接

1.用于父母:膝下、膝前、尊前等;

2.用于长辈:几前、尊前、尊鉴、赐鉴等;

3.用于师长:函丈、尊鉴、道席等;

4.用于平辈:足下、阁下、台鉴、大鉴等;

5.用于同学:砚右、文几等;

6.用于夫妇:俪鉴等;

7.用于女性:芳鉴、淑鉴等。

题目解说

《谏逐客书》是李斯的一篇优秀古代公文,是应用写作法定公文研究的重要内容之一。这里的“书”不是书信,而是上书、奏章,为古代臣子向君主陈述政见的一种文体,是一种臣子向帝王逐条分析事理的公文名称,与表性质类似。

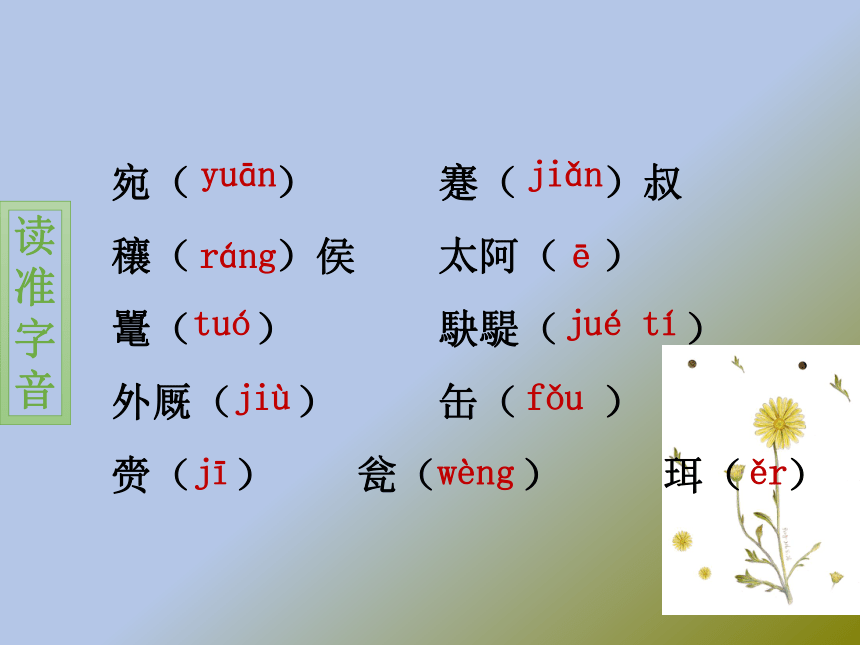

读准字音

宛( ) 蹇( )叔

穰( )侯 太阿( )

鼍( ) 駃騠( )

外厩( ) 缶( )

赍( ) 瓮( ) 珥( )

yuān

jiǎn

ráng

ē

tuó

jué tí

jiù

fǒu

jī

wèng

ěr

层次结构

全文可分为四个部分:

第1段,举例论证客卿贡献,彰显“逐客”之过;

第2段,以秦王之所好类比,直击“逐客”之过;

第3段,对比分析,驳“逐客”之策;

第4段,归结全文:“逐客”危及国家安全。

文中为何选择秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭襄王这四位君主来论证逐客的错误?

文本探究

一是因为秦穆公等在秦国历史上都是政绩卓著,比较贤明的君主,是正面的例子,有影响力。二是因为这四位君主的成功都有任用了外来的人才这一因素。

文本探究

分析本文第一段以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据的论证过程,理解这些论据与中心论点的关系。

文本探究

第一段的内容以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据,可分为三层:第一层先铺陈分说这四位君主因重用客卿而取得巨大成就的事实——缪公用客卿,并国二十,遂霸西戎;孝公用商鞅,变法图新,民富国强;惠王用张仪,扩展疆域,离散六国;昭王用范雎,抑制豪门,蚕食诸侯。第二层将上述事实进行概括并得出结论——此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!第三层则以“向使四君却客而不内”,从反面论证。驱逐客卿的错误。第一、二层以历史事实为论据,从正面论证,第三层从反面论证,所得出的结论都与中心论点一致。

分析本文第二段以秦王重物轻人的事实为论据的论证过程,理解这些论据与中心论点的关系。

文本探究

第二段以秦王重物轻人的事实为论据论证秦王驱逐客卿的错误,首先罗列了秦王所喜爱的奇珍异宝,而它们均不出产于秦国,问秦王为何喜爱;接着说如果“必秦国之所生然后可”,则陛下不会享受那些宝物、美女等;最后指出“今取人则不然”,说明秦王重物轻人,不是一代英主该为。这阐明了驱逐客卿对秦国根本利益的严重危害。

这一部分运用了怎样的论证方法?

文本探究

(1)举例论证。列举了历史上四位秦君重用客卿而使秦国民富国强的史实来说明客卿对秦贡献之大,并反诘“客何负于秦哉!”带有愤懑之意迫使秦王反思,从而明确客卿非但无伤而且有大功于秦的事实。

(2)假设论证。文章从反面进行假设:“向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。”强调没有客卿相助,便无今日秦之强大,使秦王以史为鉴,不能不斟酌客卿的去留问题。

第三段主要论述了什么内容?是怎样进行论证的?

文本探究

本段主要论述了驱逐客卿有利于敌国而不利于秦国。先从正面说理,指出“地广者粟多”“国大者人众”“兵强则士勇”,比喻强调只有胸襟博大开阔,才能包举贤士,广罗人才下面继续设喻申述这个意思:“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。”泰山、河海两个比喻是陪衬,“王者不却众庶”才是本意。由于连类设喻,运用排比,显得很有力量。接着又深一层阐明此意:地不分东南西北,百姓不论来自哪一个诸侯国,这就是五帝、三王能够无敌于天下的原因。此处以古证今,强调应该不分地域,广揽人才。本段不但运用了古今对比,还有敌我对比,并给出了两种做法的两种后果,以此说明逐客对敌国有利,对秦国的统一大业不利,论证鞭辟入里,雄辩有力。

本文在逻辑关系上是步步推进,层层深化中的,请结合课文简要分析。

文本探究

本文开头作者以“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”两句话开宗明义,表明观点,起句便具有振聋发聩之效。本文最精彩的部分是论证过程,作者对事理的论说充分、深刻,令人信服。从时间上看,文章由远到近,推移有序:先言古代,次论现实,再言及未来。文章在言及逐客的危害时,程度上由轻到重,步步推进:作者先论说如果没有客卿,秦国就不会“富利”和“强大”;接着论说“非秦者去,为客者逐”的危害,直指“统一天下”这个终极话题,使论说更加切中要害;

文本探究

再说“弃黔首”“却宾客”,是所谓“藉寇兵而赍盗粮”,进一步论说逐客对秦国的危害;最后指出“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也”,说明逐客的命令不仅不能使秦国统一天下,而且会使秦国面临亡国的危险,把逐客的危害上升到了国家存亡的高度。文章这种由轻到重、步步推进的说理过程,符合人的心理接受规律,避免一开始就突兀冲撞,使秦王难以接受,从而造成相反的结果。

中心思想

李斯劝谏秦王不要驱逐客卿,认为驱逐客卿是错误的。文中以秦国历史上的四位君王,用客卿而成大业为据,说明客卿之功,又举了大量事实,说明英主不应重物轻人,继而从理论上说明纳客与逐客的利害,最后指出驱逐客卿必导致秦之危,与开头的中心论点呼应。

艺术特色

1.论点鲜明。

2.论据充足。

3.论证有利。

4.语言生动、流畅,富于感染力。

艺术特色

1.论点鲜明。

开门见山,在文章开头就简明扼要地提出自己的观点,干净利落,毫不隐讳。

2.论据充足。

论据有历史事实,现实事例,理论佐证。

艺术特色

3.论证有利。

本文论证方法多样。第一个方法就是以举例例证驳斥谬论;第二个方法是以演绎推理,铺陈事例,引出谬误,进行驳斥;第三种方法是正反对比,透辟的分析,有力的论证其要害;第四个方法是以归纳论证得出结论。正反对比的论证方法是鲜明而有利的。以重物和轻人相对比,使人清晰地看到逐客令与秦王想统一天下的目的是背道而驰的,这正是作者击中要害的论述。以纳客之好处和逐客之害处做对比,又使人鲜明地认识到逐客的危害性、危险性。对比的论述周详而透彻,才使秦王清醒,从而撤除了逐客令。

艺术特色

4.语言生动、流畅,富于感染力。

(1)文章运用长短不一的散句,短则三四个字,长则十几个字,相迭而出,使文章有节奏、有韵味。

(2)文章运用了大量的排比句,接踵联翩,大大增强了文章的气势和感染力。

艺术特色

(3)文章还有铺陈、排比。运用铺陈的部分集中在第二、三段。第二段中秦穆公的求士,以“西取”“东得”“迎”来铺陈纳客之殷勤、周到。秦惠王用张仪之计,用“拔”“西并”“北收”“南取”“包”“制”等铺陈扩土的结果。第三段更是极力地铺陈秦王所爱的珍宝、美色、音乐。铺陈手法主要是凭借大量运用排比句来完成,第二段中穆公求士和惠王扩地;第三段中所列秦王所爱的色、乐、珠、玉;第四段中地广国大、兵强和太山、河海、王者之所成就等均用了排比句,有气势、有感染力。

艺术特色

(4)本文中还有大量的对偶句,如:“强公室,杜私门”、“国无富利之实”与“秦无强大之名”、“江南金锡不为用,西蜀丹青不为采”、“弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯”。他们或因为同义而强化,或因反意而对照,在增强气势、加重语气的同时,也造就了音调、节奏的和谐和句势均衡、对称之美。

文言知识

【通假字】

遂散六国之从(同“纵”)

向使四君却客而不内(同“纳”,接纳)

而陛下说之(同“悦”)

西蜀丹青不为采(同“彩”)

河海不择细流(同“释”,舍弃)

藉寇兵而赍盗粮(同“借”)

文言知识

【一词多义】

1.用

此五子者,不产于秦,而缪公用之(任用)

孝公用商鞅之法(采用)

百姓乐用(用命)

2.取

西取由余于戎(夺取)

退弹筝而取《昭》《虞》(采取,择取)

文言知识

【一词多义】

3.为

犀象之器不为玩好(作为)

江南金锡不为用(表被动)

非秦者去,为客者逐(担任)

4.以

窃以为过矣(与“为”连用,表“认为”)

民以殷盛,国以富强(因为)

此非所以跨海内、制诸侯之术也(用)

却宾客以业诸侯(连词,表顺承)

文言知识

【一词多义】

5.敌

此五帝三王之所以无敌也(抵挡、对抗)

今乃弃黔首以资敌国(敌对)

文言知识

【古今异义】

1.功施到今(古义:延续。今义:给予。)

2.今取人则不然(古义:不这样。今义:现多用于连词,表示如果不是上文所说的情况,就发生或可能发生下文所说的情况)

文言知识

【词类活用】

1.名词作状语

西取由余于戎(从西方)

东得百里奚于宛(从东方)

蚕食诸侯(像蚕一样)

内自虚而外树怨于诸侯(在国内;在国外)

2.名词作动词

包九夷(吞并、囊括)

使之西面事秦(面向;侍奉)

夫物不产于秦,可宝者多(当作宝贝)

文言知识

【词类活用】

3.使动用法

强公室(使……强大)

遂散六国之从(使……解散)

娱心意、说耳目者(使……欢乐;使……愉悦)

快意当前(使……愉快)

故能明其德(使……明显)

却宾客以业诸侯(使……成就霸业)

4.形容词作动词

然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也(看重;轻视)

文言知识

【特殊句式】

1.状语后置句

西取由余于戎(应为“西于戎取由余”)

内自虚而外树怨于诸侯(应为“内自虚而外于诸侯树怨”)

2.判断句

而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也(“……者……也”表判断)

此五帝三王之所以无敌也(“也”表判断)

此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也(“者也”表判断)

文言知识

【特殊句式】

3.定语后置句

并国二十(应为“并二十国”)

举地千里(应为“举千里地”)

4.省略句

民以殷盛,国以富强(“以”后面省略宾语“之”)

5.被动句

江南金锡不为用(“为”表被动)

B

当堂检测

1.对下列加粗词语的解释不正确的一项是( )

A.臣闻吏议逐客,窃以为过矣 过:错

B.而陛下说之,何也 说:说到,提及

C.是以太山不让土壤,故能成其大 让:推辞,抛弃

D.藉寇兵而赍盗粮 赍:付与,送给

解析:“说”是通假字,通“悦”,喜欢之意。

D

当堂检测

解析:本文的主旨在于劝阻秦王逐客,劝谏时铺陈秦王喜好的珍宝、美色、音乐,是为了把秦王在用人方面一味排斥客卿的态度与用物方面为我所用的态度形成对比,并抓住秦王想要统一天下的心理指陈利弊。综合分析,D项最恰当。

2.《谏逐客书》铺陈秦王喜好的珍宝、美色、音乐,是为了( )

A.警示秦王声色误国。

B.宣扬秦国的强大富足。

C.美化秦王以增强其接受劝谏的可能性。

D.阐述重物轻人不能统一天下的道理。

C

当堂检测

3.下列对《谏逐客书》有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李斯认为,秦穆公、秦孝公、秦惠王和秦昭襄王四位君主都依靠客卿使秦国富裕强大。以此来看,客卿并没有什么亏欠秦国的。

B.文章指出,如果必须是秦国出产的东西才可以使用,那么不是秦国出产的夜光之璧、骏马等也不能用,甚至连江南的金锡、西蜀的丹青也不能用了。

C.李斯对秦王驱逐一切客卿以致给敌人提供武器和粮食,使得天下的贤士不敢向西进入秦国,最终与诸侯结怨的做法很不理解。

D.李斯用“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”的道理劝说秦王,希望他不要驱逐客卿“以资敌国”。

解析:“李斯对……做法很不理解”错,应该是李斯对秦王驱逐客卿的做法极力反对。

当堂检测

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李斯在《谏逐客书》中认为陛下取士时,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明陛下“_________________,_________________”

(2)李斯在《谏逐客书》中从正面论述逐客不利于秦的统一事业时,以泰山做类比后,又用“_________________,_________________”一句类比,论述为君之道。

(3)《谏逐客书》中李斯认为有志建立王业的人不嫌弃民众,所以能彰明他的德行,这两句话是“_________________,_________________”。

当堂检测

(1)所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也

(2)河海不择细流,故能就其深

(3)王者不却众庶,故能明其德

李 斯

学习目标

1.积累重要的文言现象;

2.了解本文的写作背景,掌握本文的中心论点;

3.赏析李斯的这篇奏书的说理艺术,学习有理有据地发表意见,阐发主张。

李斯(?—前208),楚国上蔡(今属河南)人,荀子的弟子,入秦为客卿劝说秦王嬴政(秦始皇)灭诸侯,成帝业,统天下。反对分封制度,坚持郡县制。建议禁止私学,焚烧诗书,以加强思想统治。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国和世界产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。

走进作者

李斯故里

李斯墓

背景介绍

秦国东征。郑国阴谋败露,秦国宗室大臣纷纷要求秦王驱逐客卿。

秦始皇在公元前237年下令逐客,李斯也在被逐之列。就在被逐岀境的途中,李斯写下了有名的《谏逐客书》劝阻秦王。秦王采纳了他的意见,立即派人将李斯追回,任命为廷尉(最高司法官),并下令废除逐客令。

公元前238年,地处秦国东邻的韩国,因忧患秦国吞并六国,故派水工郑国入秦,借为秦国筑渠兴修水利以消耗秦国的人力、物力和财力,而阻止

资料链接

古代书信的提称语

书信一定要用称谓,首先要分清对象是父母、尊长,还是老师、朋友。称谓之后,一般要缀以对应的词语来表达敬意,例如台端、台甫等,这类词语为提称语。提称语与称谓有对应的关系,其中有些可以通用,但大部分都有特定的使用对象,其中比较常用的有:

资料链接

1.用于父母:膝下、膝前、尊前等;

2.用于长辈:几前、尊前、尊鉴、赐鉴等;

3.用于师长:函丈、尊鉴、道席等;

4.用于平辈:足下、阁下、台鉴、大鉴等;

5.用于同学:砚右、文几等;

6.用于夫妇:俪鉴等;

7.用于女性:芳鉴、淑鉴等。

题目解说

《谏逐客书》是李斯的一篇优秀古代公文,是应用写作法定公文研究的重要内容之一。这里的“书”不是书信,而是上书、奏章,为古代臣子向君主陈述政见的一种文体,是一种臣子向帝王逐条分析事理的公文名称,与表性质类似。

读准字音

宛( ) 蹇( )叔

穰( )侯 太阿( )

鼍( ) 駃騠( )

外厩( ) 缶( )

赍( ) 瓮( ) 珥( )

yuān

jiǎn

ráng

ē

tuó

jué tí

jiù

fǒu

jī

wèng

ěr

层次结构

全文可分为四个部分:

第1段,举例论证客卿贡献,彰显“逐客”之过;

第2段,以秦王之所好类比,直击“逐客”之过;

第3段,对比分析,驳“逐客”之策;

第4段,归结全文:“逐客”危及国家安全。

文中为何选择秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭襄王这四位君主来论证逐客的错误?

文本探究

一是因为秦穆公等在秦国历史上都是政绩卓著,比较贤明的君主,是正面的例子,有影响力。二是因为这四位君主的成功都有任用了外来的人才这一因素。

文本探究

分析本文第一段以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据的论证过程,理解这些论据与中心论点的关系。

文本探究

第一段的内容以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据,可分为三层:第一层先铺陈分说这四位君主因重用客卿而取得巨大成就的事实——缪公用客卿,并国二十,遂霸西戎;孝公用商鞅,变法图新,民富国强;惠王用张仪,扩展疆域,离散六国;昭王用范雎,抑制豪门,蚕食诸侯。第二层将上述事实进行概括并得出结论——此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!第三层则以“向使四君却客而不内”,从反面论证。驱逐客卿的错误。第一、二层以历史事实为论据,从正面论证,第三层从反面论证,所得出的结论都与中心论点一致。

分析本文第二段以秦王重物轻人的事实为论据的论证过程,理解这些论据与中心论点的关系。

文本探究

第二段以秦王重物轻人的事实为论据论证秦王驱逐客卿的错误,首先罗列了秦王所喜爱的奇珍异宝,而它们均不出产于秦国,问秦王为何喜爱;接着说如果“必秦国之所生然后可”,则陛下不会享受那些宝物、美女等;最后指出“今取人则不然”,说明秦王重物轻人,不是一代英主该为。这阐明了驱逐客卿对秦国根本利益的严重危害。

这一部分运用了怎样的论证方法?

文本探究

(1)举例论证。列举了历史上四位秦君重用客卿而使秦国民富国强的史实来说明客卿对秦贡献之大,并反诘“客何负于秦哉!”带有愤懑之意迫使秦王反思,从而明确客卿非但无伤而且有大功于秦的事实。

(2)假设论证。文章从反面进行假设:“向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。”强调没有客卿相助,便无今日秦之强大,使秦王以史为鉴,不能不斟酌客卿的去留问题。

第三段主要论述了什么内容?是怎样进行论证的?

文本探究

本段主要论述了驱逐客卿有利于敌国而不利于秦国。先从正面说理,指出“地广者粟多”“国大者人众”“兵强则士勇”,比喻强调只有胸襟博大开阔,才能包举贤士,广罗人才下面继续设喻申述这个意思:“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。”泰山、河海两个比喻是陪衬,“王者不却众庶”才是本意。由于连类设喻,运用排比,显得很有力量。接着又深一层阐明此意:地不分东南西北,百姓不论来自哪一个诸侯国,这就是五帝、三王能够无敌于天下的原因。此处以古证今,强调应该不分地域,广揽人才。本段不但运用了古今对比,还有敌我对比,并给出了两种做法的两种后果,以此说明逐客对敌国有利,对秦国的统一大业不利,论证鞭辟入里,雄辩有力。

本文在逻辑关系上是步步推进,层层深化中的,请结合课文简要分析。

文本探究

本文开头作者以“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”两句话开宗明义,表明观点,起句便具有振聋发聩之效。本文最精彩的部分是论证过程,作者对事理的论说充分、深刻,令人信服。从时间上看,文章由远到近,推移有序:先言古代,次论现实,再言及未来。文章在言及逐客的危害时,程度上由轻到重,步步推进:作者先论说如果没有客卿,秦国就不会“富利”和“强大”;接着论说“非秦者去,为客者逐”的危害,直指“统一天下”这个终极话题,使论说更加切中要害;

文本探究

再说“弃黔首”“却宾客”,是所谓“藉寇兵而赍盗粮”,进一步论说逐客对秦国的危害;最后指出“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也”,说明逐客的命令不仅不能使秦国统一天下,而且会使秦国面临亡国的危险,把逐客的危害上升到了国家存亡的高度。文章这种由轻到重、步步推进的说理过程,符合人的心理接受规律,避免一开始就突兀冲撞,使秦王难以接受,从而造成相反的结果。

中心思想

李斯劝谏秦王不要驱逐客卿,认为驱逐客卿是错误的。文中以秦国历史上的四位君王,用客卿而成大业为据,说明客卿之功,又举了大量事实,说明英主不应重物轻人,继而从理论上说明纳客与逐客的利害,最后指出驱逐客卿必导致秦之危,与开头的中心论点呼应。

艺术特色

1.论点鲜明。

2.论据充足。

3.论证有利。

4.语言生动、流畅,富于感染力。

艺术特色

1.论点鲜明。

开门见山,在文章开头就简明扼要地提出自己的观点,干净利落,毫不隐讳。

2.论据充足。

论据有历史事实,现实事例,理论佐证。

艺术特色

3.论证有利。

本文论证方法多样。第一个方法就是以举例例证驳斥谬论;第二个方法是以演绎推理,铺陈事例,引出谬误,进行驳斥;第三种方法是正反对比,透辟的分析,有力的论证其要害;第四个方法是以归纳论证得出结论。正反对比的论证方法是鲜明而有利的。以重物和轻人相对比,使人清晰地看到逐客令与秦王想统一天下的目的是背道而驰的,这正是作者击中要害的论述。以纳客之好处和逐客之害处做对比,又使人鲜明地认识到逐客的危害性、危险性。对比的论述周详而透彻,才使秦王清醒,从而撤除了逐客令。

艺术特色

4.语言生动、流畅,富于感染力。

(1)文章运用长短不一的散句,短则三四个字,长则十几个字,相迭而出,使文章有节奏、有韵味。

(2)文章运用了大量的排比句,接踵联翩,大大增强了文章的气势和感染力。

艺术特色

(3)文章还有铺陈、排比。运用铺陈的部分集中在第二、三段。第二段中秦穆公的求士,以“西取”“东得”“迎”来铺陈纳客之殷勤、周到。秦惠王用张仪之计,用“拔”“西并”“北收”“南取”“包”“制”等铺陈扩土的结果。第三段更是极力地铺陈秦王所爱的珍宝、美色、音乐。铺陈手法主要是凭借大量运用排比句来完成,第二段中穆公求士和惠王扩地;第三段中所列秦王所爱的色、乐、珠、玉;第四段中地广国大、兵强和太山、河海、王者之所成就等均用了排比句,有气势、有感染力。

艺术特色

(4)本文中还有大量的对偶句,如:“强公室,杜私门”、“国无富利之实”与“秦无强大之名”、“江南金锡不为用,西蜀丹青不为采”、“弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯”。他们或因为同义而强化,或因反意而对照,在增强气势、加重语气的同时,也造就了音调、节奏的和谐和句势均衡、对称之美。

文言知识

【通假字】

遂散六国之从(同“纵”)

向使四君却客而不内(同“纳”,接纳)

而陛下说之(同“悦”)

西蜀丹青不为采(同“彩”)

河海不择细流(同“释”,舍弃)

藉寇兵而赍盗粮(同“借”)

文言知识

【一词多义】

1.用

此五子者,不产于秦,而缪公用之(任用)

孝公用商鞅之法(采用)

百姓乐用(用命)

2.取

西取由余于戎(夺取)

退弹筝而取《昭》《虞》(采取,择取)

文言知识

【一词多义】

3.为

犀象之器不为玩好(作为)

江南金锡不为用(表被动)

非秦者去,为客者逐(担任)

4.以

窃以为过矣(与“为”连用,表“认为”)

民以殷盛,国以富强(因为)

此非所以跨海内、制诸侯之术也(用)

却宾客以业诸侯(连词,表顺承)

文言知识

【一词多义】

5.敌

此五帝三王之所以无敌也(抵挡、对抗)

今乃弃黔首以资敌国(敌对)

文言知识

【古今异义】

1.功施到今(古义:延续。今义:给予。)

2.今取人则不然(古义:不这样。今义:现多用于连词,表示如果不是上文所说的情况,就发生或可能发生下文所说的情况)

文言知识

【词类活用】

1.名词作状语

西取由余于戎(从西方)

东得百里奚于宛(从东方)

蚕食诸侯(像蚕一样)

内自虚而外树怨于诸侯(在国内;在国外)

2.名词作动词

包九夷(吞并、囊括)

使之西面事秦(面向;侍奉)

夫物不产于秦,可宝者多(当作宝贝)

文言知识

【词类活用】

3.使动用法

强公室(使……强大)

遂散六国之从(使……解散)

娱心意、说耳目者(使……欢乐;使……愉悦)

快意当前(使……愉快)

故能明其德(使……明显)

却宾客以业诸侯(使……成就霸业)

4.形容词作动词

然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也(看重;轻视)

文言知识

【特殊句式】

1.状语后置句

西取由余于戎(应为“西于戎取由余”)

内自虚而外树怨于诸侯(应为“内自虚而外于诸侯树怨”)

2.判断句

而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也(“……者……也”表判断)

此五帝三王之所以无敌也(“也”表判断)

此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也(“者也”表判断)

文言知识

【特殊句式】

3.定语后置句

并国二十(应为“并二十国”)

举地千里(应为“举千里地”)

4.省略句

民以殷盛,国以富强(“以”后面省略宾语“之”)

5.被动句

江南金锡不为用(“为”表被动)

B

当堂检测

1.对下列加粗词语的解释不正确的一项是( )

A.臣闻吏议逐客,窃以为过矣 过:错

B.而陛下说之,何也 说:说到,提及

C.是以太山不让土壤,故能成其大 让:推辞,抛弃

D.藉寇兵而赍盗粮 赍:付与,送给

解析:“说”是通假字,通“悦”,喜欢之意。

D

当堂检测

解析:本文的主旨在于劝阻秦王逐客,劝谏时铺陈秦王喜好的珍宝、美色、音乐,是为了把秦王在用人方面一味排斥客卿的态度与用物方面为我所用的态度形成对比,并抓住秦王想要统一天下的心理指陈利弊。综合分析,D项最恰当。

2.《谏逐客书》铺陈秦王喜好的珍宝、美色、音乐,是为了( )

A.警示秦王声色误国。

B.宣扬秦国的强大富足。

C.美化秦王以增强其接受劝谏的可能性。

D.阐述重物轻人不能统一天下的道理。

C

当堂检测

3.下列对《谏逐客书》有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李斯认为,秦穆公、秦孝公、秦惠王和秦昭襄王四位君主都依靠客卿使秦国富裕强大。以此来看,客卿并没有什么亏欠秦国的。

B.文章指出,如果必须是秦国出产的东西才可以使用,那么不是秦国出产的夜光之璧、骏马等也不能用,甚至连江南的金锡、西蜀的丹青也不能用了。

C.李斯对秦王驱逐一切客卿以致给敌人提供武器和粮食,使得天下的贤士不敢向西进入秦国,最终与诸侯结怨的做法很不理解。

D.李斯用“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”的道理劝说秦王,希望他不要驱逐客卿“以资敌国”。

解析:“李斯对……做法很不理解”错,应该是李斯对秦王驱逐客卿的做法极力反对。

当堂检测

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李斯在《谏逐客书》中认为陛下取士时,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明陛下“_________________,_________________”

(2)李斯在《谏逐客书》中从正面论述逐客不利于秦的统一事业时,以泰山做类比后,又用“_________________,_________________”一句类比,论述为君之道。

(3)《谏逐客书》中李斯认为有志建立王业的人不嫌弃民众,所以能彰明他的德行,这两句话是“_________________,_________________”。

当堂检测

(1)所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也

(2)河海不择细流,故能就其深

(3)王者不却众庶,故能明其德

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])