北师大版五年级下册第7单元用方程解决问题 单元整体备课教案

文档属性

| 名称 | 北师大版五年级下册第7单元用方程解决问题 单元整体备课教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 09:26:59 | ||

图片预览

文档简介

第7单元 用方程解决问题

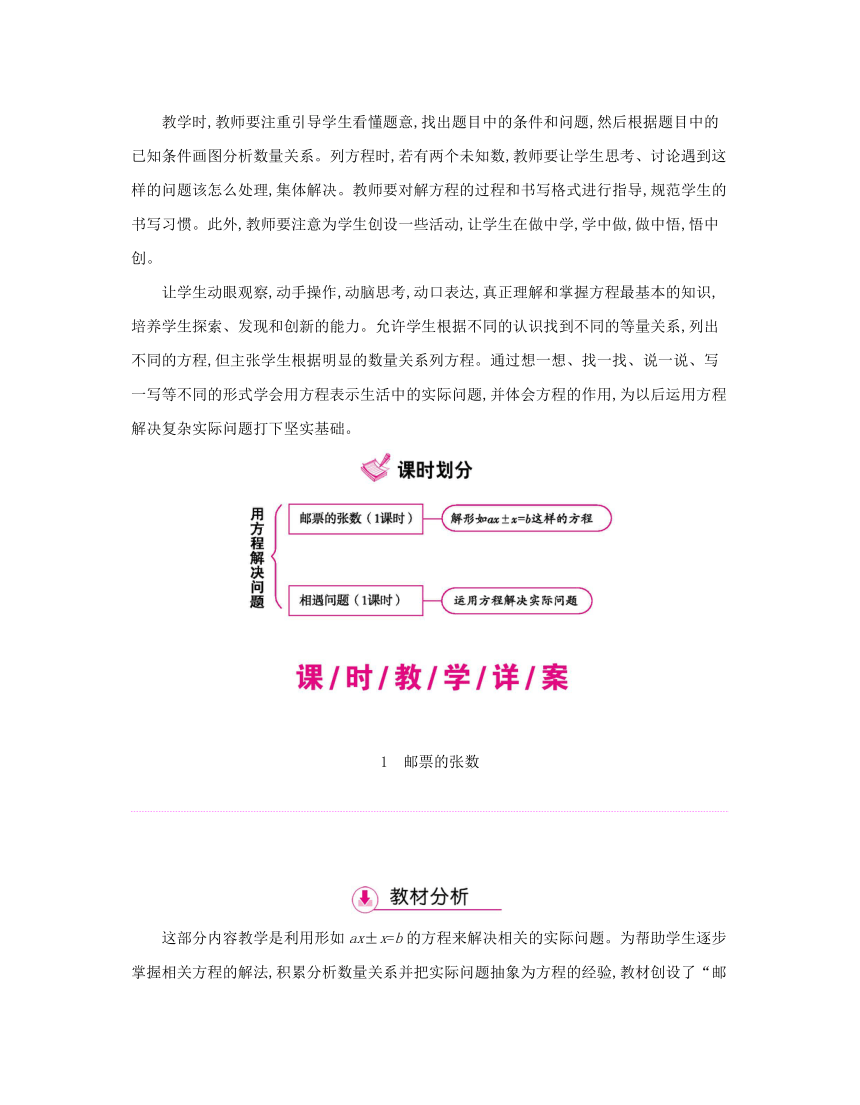

对于方程的学习,本套教材安排了四次。第一次是在四年级下册,学习的主要内容是初步认识方程,会用等式的性质解简单的方程,会列方程解决简单的实际问题。第二次是在本册第五单元“分数除法”中,安排了运用方程解决简单的分数问题。第三次是在本单元,其主要学习内容,一是解形如ax±x=b的简单方程,二是进一步运用方程解决问题。通过本单元内容的学习,可以进一步加深学生对方程作为重要数学思想的理解。第四次是六年级上册,主要内容是会用方程解决复杂的分数、百分数问题。

本单元是在四年级下册所学的字母表示数、初步认识方程,会用等式的性质解简单方程,会列方程解决简单的实际问题的基础上进行教学的。通过本单元的学习,理解方程的意义,感受方程的思想方法及价值。同时,在解决实际问题的过程中,经历将现实问题抽象为方程的过程,发展抽象能力和符号感。

因此,本单元教材编写的基本特点主要体现在以下两个方面。

1.结合具体情景,经历寻找实际问题中数量之间相等的关系,列方程求解的全过程。

列方程解决实际问题的过程中,有三个关键步骤:一是根据题意找出等量关系;二是根据等量关系列出方程;三是解方程。教材结合“邮票的张数”“相遇问题”两个具体情景,引导学生用方程解决实际问题,重视在现实背景下分析题目中的数量关系、求解方程,从学生已有的知识和经验出发,自主理解并掌握这些方程的解法。这有助于学生理解解方程的过程,加深对列方程解决实际问题的体验,不仅如此,在学习的整个过程中,都关注学生用方程来解决实际问题,提高学生解决问题的能力。

2.用不同的直观模型表示数量之间的相等关系,帮助学生分析和解决问题。

在“邮票的张数”“相遇问题”中,教材呈现了不同的图示表示实际问题中数量之间的相等关系。期中,“邮票的张数”中用的是方框图,表示姐姐的邮票张数+弟弟的邮票张数=180张,从中可以清楚看出姐姐的邮票张数=弟弟的邮票张数×3;“相遇问题”用的是线段图,可以直观地观察到淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。教材用直观图分析数量之间的关系,引导学生在解决问题中逐步发展数学抽象能力,从而有利于发展学生分析和解决问题的能力,有助于发展他们的数学思维。

1.在解决实际问题的过程中,理解并掌握形如ax±x=b这样的方程,进一步理解方程的意义。

2.经历将现实问题抽象为方程的过程,积累将现实问题数学化的经验,会用方程解决简单的实际问题,进一步理解等量关系,感受方程的思想和价值。

3.养成独立思考、主动与他人合作交流、反思等良好的学习习惯。

建立符号意识,发展抽象思维。

结合运用方程知识解决简单的实际问题。

体会数学特点,了解数学的价值。

【重点】

1.能正确、熟练地解形如ax±x=b这样的方程。

2.会分析简单实际问题,寻求等量关系。

【难点】 会利用方程解决一些简单的实际问题。

教学时,教师要注重引导学生看懂题意,找出题目中的条件和问题,然后根据题目中的已知条件画图分析数量关系。列方程时,若有两个未知数,教师要让学生思考、讨论遇到这样的问题该怎么处理,集体解决。教师要对解方程的过程和书写格式进行指导,规范学生的书写习惯。此外,教师要注意为学生创设一些活动,让学生在做中学,学中做,做中悟,悟中创。

让学生动眼观察,动手操作,动脑思考,动口表达,真正理解和掌握方程最基本的知识,培养学生探索、发现和创新的能力。允许学生根据不同的认识找到不同的等量关系,列出不同的方程,但主张学生根据明显的数量关系列方程。通过想一想、找一找、说一说、写一写等不同的形式学会用方程表示生活中的实际问题,并体会方程的作用,为以后运用方程解决复杂实际问题打下坚实基础。

1 邮票的张数

这部分内容教学是利用形如ax±x=b的方程来解决相关的实际问题。为帮助学生逐步掌握相关方程的解法,积累分析数量关系并把实际问题抽象为方程的经验,教材创设了“邮票的张数”的问题情景,情景中提供了两个数学信息,并设计了四个问题。其中,第一个问题是解读问题;第二个问题是分析题目中的等量关系;第三个问题是列方程解决问题;第四个问题是根据题中的数学信息,提出新的利用方程解决的问题。

1.通过解决姐弟二人邮票张数的问题,学会解形如ax±bx=c这样的方程,理解方程的意义。

2.能借助方框图分析数量关系,找出等量关系。培养学生搜集、处理信息的能力、作图能力、解决生活中简单的实际问题的能力。

3.在解决问题中,体会列方程解决问题的优点。

4.在解决问题的过程中,体会数学价值,增强学习数学的兴趣。

【重点】 通过画方框图,帮助学生找等量关系,并从方程的角度去解决实际问题,提高学生解决问题的能力。

【难点】 寻找等量关系,画出合理的方框图。

【教师准备】 PPT课件。

明明有x张邮票,乐乐的邮票张数是明明的5倍,乐乐有多少张邮票?

【参考答案】 乐乐有5x张邮票。

方法一:激发兴趣、引入新课

师:同学们,你们都有哪些爱好?能和老师交流一下吗?

预设 生1:我的爱好是游泳。

生2:我的爱好是跳远。

生3:我的爱好是唱歌。

……

师:今天老师给同学们介绍一对姐弟,他们的爱好是集邮。

师:瞧,晚饭后,姐弟俩在与妈妈分享集邮成果呢!想不想听听他们在交流些什么?

教师出示PPT课件:(课件中依次出现图中人物的语言,形成整体的情景图)

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 课件依次出现图中人物语言,便于学生更快地发现信息。

方法二:创设情景,导入课题

师:请同学们欣赏一组来自邮票的图片。

(PPT课件展示邮票)

师:邮票承载着美丽和历史,它具有观赏和收藏的价值,不少人有收集邮票的爱好。小明和姐姐也喜欢收集邮票。

师:读一年级时,小明收集4张邮票,姐姐收集的邮票是他的2倍,姐姐收集几张?

预设 生:8张。

师:上了二年级,小明共收集10张邮票,姐姐收集的邮票是他的3倍,姐姐收集几张?

预设 生:30张。

师:上三年级时,小明共收集x张邮票,姐姐收集的邮票是他的4倍,姐姐收集几张?

预设 生:4x张。

师:上四年级的时候,小明收集的邮票是4x张,姐姐比他多收集9张,姐姐收集了多少张?

预设 生:4x+9张。

师:现在小明上了五年级,姐、弟二人各收集多少张邮票?

师:让我们从小明一家人的对话中去了解姐、弟二人收集邮票张数的情况。

教师出示PPT课件:(课件中依次出现图中人物的语言,形成整体的情景图)

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 通过欣赏邮票来唤起学生对邮票价值和集邮的意义的认识,进而使学生对姐、弟二人邮票张数的多少产生求知欲望和探究的热情。同时以简单的口算练习为下面新知识的学习做铺垫。

方法三:创设情景,引出课题

师:同学们可知道人们书信来往时要做的一项重要事情是什么?

预设 生:粘邮票。

师:是啊!小小的邮票在书信的来往中起了不可缺少的作用,世界各地每年都发行了大量各种各样图案精美或是有纪念意义的邮票,这些邮票具有观赏和收藏的价值,所以有不少邮票爱好者收集邮票。

师:现在我们来看看小明一家人对姐弟俩收集邮票张数情况的对话。

教师出示PPT课件:

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 通过谈话唤起学生对邮票价值和集邮的意义的认识,进而使学生对姐弟俩邮票张数的多少产生求知欲望和探究的热情。

一、“ax+x=b”型方程的解法

1.理解信息,发现信息间的关系。

师:(看导入时的情景图)谁能说一说这幅图向我们提出了一个怎样的问题?

预设 生:姐姐和弟弟各有几张邮票?

师:从这幅图中还发现了哪些数学信息?

预设 生1:姐姐的邮票张数是弟弟的3倍。

生2:弟弟和姐姐一共有180张邮票。

师:那么,我们用什么方法能体现出姐姐的邮票张数是弟弟的3倍的关系呢?

预设 生:可以用画方框图的方法表示。

师:应该先画谁的张数?

预设 生:应该先画弟弟的张数。

师:为什么?

预设 生:因为弟弟的张数比较少,画姐姐的张数时只要画出和弟弟的3倍一样多就可以了。

师:按照画方框图的方法,应该先画出弟弟的张数。(教师演示PPT课件)

弟弟:

师:然后再画出他的3倍,也就是姐姐的邮票张数。(教师演示PPT课件)

姐姐:

师:怎样在图上表示出弟弟和姐姐一共的180张呢?

预设 生:把这四个方框和在一起就是弟弟和姐姐一共的张数。

师:说得非常好,我们可以用大括号把姐姐和弟弟的张数合在一起表示一共的180张。

教师出示PPT课件:

2.利用信息,解决问题。

师:同学们,情景图中为我们提供了两个数学信息,看一看你们能借助这两个信息来解决问题吗。(教师点击情景图中的两个信息,使之闪烁)

师:根据图中的信息,同学们能找出邮票张数的数量关系吗?

预设 生:能。

师:谁能说一说你找到的数量关系吗?

预设 生1:根据图中的信息可以找到,姐姐的张数=180张-弟弟的张数。

教师板书:姐姐的张数=180张-弟弟的张数。

生2:我找到了,弟弟的张数+姐姐的张数=180张。

教师板书:弟弟的张数+姐姐的张数=180张。

生3:弟弟的张数=180张-姐姐的张数。

教师板书:弟弟的张数=180张-姐姐的张数。

师:下面我们就来借助图中所给的信息,尝试一下用方程解决这个问题。

师:前面老师是用什么方法表示姐姐邮票的张数是弟弟的3倍的?

预设 生:用的是画方框图的方法。

师:除了用画方框图的方法,还有没有其他方法也可以表示数量关系呢?

预设 生:有。

师:可以用什么方法?

预设 生:可以用画线段图的方法。

师:你们想不想用画线段图的方法表示邮票张数之间的数量关系?

预设 生:想。

师:下面请同学们在练习本上用线段图表示题中的数量关系。

(学生自己画线段图,教师巡视找出共性的问题进行讲解)

师:同学们,我们应该用线段图先画出谁的邮票张数?

预设 生:先画出弟弟的邮票张数。

(教师出示PPT课件表示弟弟邮票张数的线段图)

弟弟:

师:然后再画什么?

预设 生:再画姐姐的邮票张数。

(教师出示PPT课件表示姐姐张数的线段图)

姐姐:

师:此时能在这幅图上表示出弟弟和姐姐一共有多少张邮票吗?

预设 生:能。

师:同样,我们也可以用大括号把表示姐姐和弟弟的邮票张数合起来。

(教师出示PPT课件)

180张

师:请同学们认真观察线段图,看一看用三个关系式中的哪个关系式更适用呢?

预设 生:用“弟弟的邮票张数+姐姐的邮票张数=180张”这个关系式适用。

师:列方程解应用题时找等量关系很重要,而借助图示找等量关系是比较好的一个方法。

师:请同学们继续观察图示,我们既不知道弟弟的邮票张数,又不知道姐姐的邮票张数,我们应该设谁的邮票张数为x呢?

预设 生:应该设弟弟的邮票张数为x。

(教师根据学生的回答,在线段图上标出x,同时教师板书:解:设弟弟有x张邮票。)

师:弟弟的邮票张数有了,姐姐的邮票张数应该怎么表示?

预设 生:因为姐姐的邮票张数是弟弟的3倍,就相当于有3个x。

(教师根据学生的回答在线段图中标出姐姐的邮票张数,同时板书:姐姐有3x张邮票)

180张

师:想不想自己尝试根据这个等量关系列出方程?

预设 生:想。

师:怎么列?

预设 生:x+3x=180。

(教师板书:x+3x=180)

师:请同学们独立完成解题过程。

(教师巡视指导)

师:谁来说一下你的解题思路?

预设 生:我是这样做的,1个x和3个x合起来是4个x,即4x,则4x=180,然后求出x=45,并把x=45代入到3x中,求出3x=3×45=135。

教师随学生的回答板书:

4x=180

x=45

3x=3×45=135

答:姐姐有135张邮票,弟弟有45张邮票。

师:谁还有不同的解题方法吗?

预设 生:我是这样解的,根据乘法分配律:x+3x=x×(1+3)=4x,然后求出x=45,再求出3x=3×45=135。

(教师随学生的回答演示PPT课件)

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

x+3x=180

x×(1+3)=180

4x=180

x=45

3x=3×45=135

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

[设计意图] 列方程解应用题是学生理解的一个难点,找等量关系是难点,因此在教学中先引导学生用画方框图的方法理解等量关系,在此基础上引入画线段图的方法,进一步理解用图示表示数量关系,从而使学生能很容易地列出方程。在独立解方程的基础上,引导学生说出不同的解题方法,培养学生从不同角度解决问题的能力。

二、“ax-x=b”型方程的解法

师:现在我们已经求出了弟弟和姐姐的邮票张数,如果把“我和姐姐一共有180张邮票”改为“姐姐比我多90张邮票”,可以怎样列方程呢?(教师出示PPT课件)

师:如果把“我和姐姐一共有180张邮票”改为“姐姐比我多90张邮票”,也可以解决弟弟和姐姐各有多少张邮票这个问题,同样也可以借助线段图来理解。

(学生独立画线段图后,小组交流)

师:请同学们看一看,你和老师画的一样吗?

预设 生:一样。

(教师出示PPT课件)

弟弟:

姐姐:

师:请同学们认真观察线段图,找出数量关系,然后小组讨论一下,确定能找出怎样的数量关系。

预设 生:姐姐的邮票张数-弟弟的邮票张数=90张。

师:根据数量关系可以怎样列方程呢?

预设 生:解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。列出方程为3x-x=90。

(教师根据学生的回答演示PPT课件)

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=90

师:请同学们独立完成解题过程并汇报。

预设 生1:我用3x-x=2x,得出2x=90,求出x=45,然后把x=45代入3x,求出3x=135。

生2:我根据乘法分配律:3x-x=x×(3-1)=2x,再求出x=45,最后求出3x=135。

(教师随学生的回答出示PPT课件)

解法1:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=902x=90x=453x=3×45=135。

解法2:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=90x×(3-1)=902x=90x=45

3x=3×45=135。

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

师:还有没有其他解法呢?同学们小组讨论后汇报。

预设 生:还可以用弟弟的张数+90=姐姐的张数。

师:怎样列方程解答呢?

预设 生:解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。列出方程:x+90=3x,先移项变成3x-x=90,解法同上。

师:说得非常好,通过学习我们知道了解形如“ax+x=b”“ax-x=b”的两种方程,具体步骤如下:

(教师出示PPT课件)

ax+x=b(a+1)x=bx=b÷(a+1)ax-x=b(a-1)x=bx=b÷(a-1)

[设计意图] 利用画线段图的方法,引导学生分析题中的数量关系,解形如“ax+x=b”“ax-x=b”的方程。

1.星期日,丁丁一家围在一起读书看报。想一想、算一算:丁丁的姐姐和妈妈今年各是多少岁?

2.完成教材第70页“练一练”第1,2题。

【参考答案】 1.解:设姐姐今年x岁,妈妈今年3x岁。x+3x=52 4x=52 x=13 3x=3×13=39 答:丁丁的姐姐和妈妈今年各是13岁,39岁。2.(教材第70页“练一练”第1题)(1)(画的长+画的宽)×2=周长 解:设宽为x cm。(2x+x)×2=162 x=27 27×2=54(cm) 答:长为54 cm,宽为27 cm。 (2)白键的个数+黑键的个数=88 解:设黑键有x个。 x+x+16=88 x=36 36+16=52(个) 答:白键有52个,黑键有36个。 (教材第70页“练一练”第2题)x=1 x=14 y=16 m=3 n=25 x=1.6

师:这节课我们学了什么知识?

预设 生:这节课我们共同学习了解形如“ax±x=b”的方程,学会怎样找等量关系和设未知数x列方程解应用题。

师:还有什么疑问吗?

预设 生:老师,我想问一下,在求方程中较大的数时,比如3x等于多少的时候,可以直接用算术方法计算吗?

师:这个问题提得好,可以,但是直接计算时要加单位名称,你们记住了吗?

预设 生:记住了。

[设计意图] 通过学生对所学知识进行总结,同时提出自己有疑问的问题,一方面增强学生的语言表达能力;另一方面对今天所学知识进行回顾,加强学生的有效记忆,使学生能更好地理解和掌握本节课的知识。

作业1

教材第70页“练一练”第3,4,5,6题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)解方程。

x+7x=48 x-12x=62

5.4x-1.6x=5.7 5x+0.1x=56.1

2.(基础题)看图列方程,并求解。

(1)

(2)

3.(难点题)李红买了一支铅笔和一本练习本,一共花了0.99元,练习本的单价是铅笔的2倍,铅笔和练习本的单价各是多少钱?

【提升培优】

4.(情景题)世界上最小的鸟是蜂鸟,一只麻雀的体重是100克,比一只蜂鸟的60倍还多4克,一只蜂鸟的体重是多少克?

5.(情景题)美美今年5岁,爸爸今年32岁,再过几年爸爸的年龄是美美的4倍?

【思维创新】

6.(探究题)今年妈妈的年龄是小华的3.7倍,小华比妈妈小27岁,今年妈妈和小华各多少岁?

【参考答案】

作业1:3.解:设小丽今年x岁。3x+4=37 x=11 答:小丽今年11岁。 4.解:设平均每盘有x个橘子。4x+2=50 x=12 答:平均每盘有12个橘子。 5.4x-3x=5 x=5 5×3=15(cm) 5×4=20(cm) 答:正方形周长为20 cm,三角形周长为15 cm。 6.解:设x时后钟状菌的高度能赶上竹子。32+4x=0.5+25x x=1.5 答:1.5时后钟状菌的高度能赶上竹子。

作业2:1.x=6 x=124 x=1.5 x=11 2.(1)3x+x=180 x=45 (2)4x-x=29.4 x=9.8 3.解:设铅笔的单价是x元。x+2x=0.99 x=0.33 2x=2×0.33=0.66 答:铅笔的单价是0.33元,练习本的单价是0.66元。 4.解:设一只蜂鸟的体重是x克。60x+4=100 x=1.6 答:一只蜂鸟的体重是1.6克。 5.解:设再过x年爸爸的年龄是美美的4倍。4(5+x)=32+x x=4 答:再过4年爸爸的年龄是美美的4倍。 6.解:设今年小华x岁。3.7x-x=27 x=10 3.7x=3.7×10=37 答:今年妈妈37岁,小华10岁。

邮票的张数

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

x+3x=1804x=180x=45

3x=3×45=135

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

人人都应获得探究问题的方法。课堂上,学生经历了阅读数学信息——提出数学问题——寻找数量关系——尝试用线段图表示情景图信息——思考设哪个未知量为x最合适——列方程、解方程、口头验证、作答的解题过程。力求做到引导学生利用数形结合(画图表示关系式)解方程,要求学生对每一步做解释,学生通过口头的表达,理解3x+x=180是根据前面寻找的数量关系“姐姐的张数+弟弟的张数=180张”列出算式,3x+x表示3个x加上一个x等于4个x,即4x,这样4x=180就是前一节课学习的内容了。

用方程解决实际问题,学生刚刚接触,比较陌生,数量关系对于用方程解决数学问题很重要,但是如何寻找这个关系式,点拨得不够好,导致学生解决这类问题仍有一定难度。

当学生画出不同的线段图时,让学生之间互相评价,学生提出了要注意标明线段图表示的是什么;当学生解题过程中遇到困难时,鼓励他们可以同桌交流,还不确定时可以前后桌讨论,给他们一个自己解决问题的空间。

【练一练·70页】

1.(1)(画的长+画的宽)×2=周长 解:设宽为x cm。(2x+x)×2=162 x=27 27×2=54(cm) 答:长为54 cm,宽为27 cm。 (2)白键的个数+黑键的个数=88 解:设黑键有x个。 x+x+16=88 x=36 36+16=52(个) 答:白键有52个,黑键有36个。 2.x=1 x=14 y=16 m=3 n=25 x=1.6 3.解:设小丽今年x岁。3x+4=37 x=11 答:小丽今年11岁。 4.解:设平均每盘有x个橘子。4x+2=50 x=12 答:平均每盘有12个橘子。 5.4x-3x=5 x=5 5×3=15(cm) 5×4=20(cm) 答:正方形周长为20 cm,三角形周长为15 cm。 6.解:设x时后钟状菌的高度能赶上竹子。32+4x=0.5+25x x=1.5 答:1.5时后钟状菌的高度能赶上竹子。

笑笑和淘气共储蓄520元,笑笑储蓄的钱数是淘气的3倍,笑笑储蓄多少元?

[名师点拨] 如果设笑笑储蓄x元,那么淘气的钱数表示出来就比较麻烦,也就更不容易列出方程,所以这里我们间接地设淘气储蓄x元,那么笑笑的钱数就可以用含有字母x的式子表示。依题意列出方程,求解后再求这道题的所求问题。

[解答] 设淘气储蓄x元,则笑笑储蓄3x元。

x+3x=5204x=520x=130

3x=3×130=390

答:笑笑储蓄390元。

【知识拓展】 华山小学对五(1)班同学进行了两次数学摸底考试,第一次及格人数是未及格人数的9倍,第二次及格人数增加3人,正好是未及格人数的24倍,五(1)班共有多少人?

思路分析:可以列方程解答,设第一次未及格的有x人,则及格的就有9x人。因为全班人数一定,第二次的及格人数增加了3人,所以未及格的人数同时要减少3人。根据“第二次及格人数是未及格人数的24倍”这一等量关系列方程。

解题过程:设第一次未及格的有x人,那么及格的有9x人。

9x+3=(x-3)×24

9x+3=24x-72……利用乘法分配律去掉括号

3=15x-72……两边同时减去9x

15x=75……两边同时加上72,“=”左右内容调换,让x在等式左边

x=5

9x=9×5=45

5+45=50(人)

答:五(1)班共有50人。

数学家华罗庚的故事

1910年11月12日,华罗庚出生于江苏省金坛县。华罗庚上完初中一年级后,因家境贫穷而辍学,但他仍然坚持自学数学。经过自己坚持不懈的努力,他的《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立的理由》的论文被清华大学数学系主任熊庆来教授发现,邀请他来清华大学,并被聘为大学教师,这在清华大学的历史上是破天荒的事情。

华罗庚十分注意数学方法在工业生产中的直接应用。他经常到工厂进行指导,进行数学应用普及工作,并编写了科普读物。

华罗庚也为青年人树立了自学成才的光辉榜样,他是一位自学成才、没有大学毕业的数学家。他说:“不怕困难、刻苦学习是我学好数学最主要的经验。”

华罗庚还是一位数学教育家,他培养了王元、陈景瑞、路启坚、杨乐、张广厚等一大批卓越的数学家。为了培养青年一代,他还为中学生编写了一些科普读物。

方程与方程思想

“含有未知数的等式叫方程。”这是大家非常熟悉的方程的定义。但实际上,学习方程仅仅知道这个定义没有多大价值。学习方程的价值在于会用方程解决问题。逐步学会运用代数的方法思考问题。即培养学生代数思维的能力,这一切离不开方程思想的渗透。

方程思想具有很丰富的含义,其核心体现在:

(1)建模思想。

(2)转化(数学上通常叫“化归”)思想。

中小学数学教育界一直存在这样的观点:一元一次方程比小学四则混合运算进步,但两者没有本质的不同。其实不然,两者有着本质的区别:小学四则混合运算仅仅提供一种算法,而一元一次方程则比较全面地展示了建模思想——用等号将相互等值的两件事情联系起来,等号的左右两边等价,至于其中的关系是用自然语言表示的,还是用数学符号表达的,都不太重要,重要的是等号左右两边的两件事情在数学上是等价的,这就是数学建模的本质表现之一。方程根本没有经过任何运算,只是阐述了一个事实本身,一个没有经过任何加工的事实本身,方程只是在说明两件事情是等价的。比如,小明走了5千米,用了2时,速度是多少?四则运算是:速度=5÷2,而方程则是:设速度为x千米/时,则2x=5。显然,前者用已知的两个量——路程、时间表示出未知的量——速度,而后者是再现了路程、时间、速度之间的关系。要强调用数学的符号把要说的话(即两件事情等价)表达出来,这个是根本,是学生必须真正掌握的东西。体会方程是从现实生活到数学的一个提炼过程,一个用数学符号提炼现实生活中的特定关系的过程。

方程中的转化思想可以用下图描述:

数学问题方程问题

原问题的解答方程的解答

方程的学习有两点特别重要,一个是抽象、概括,另一个是做事情的运筹和逻辑的条理。做一件事情,脑子里始终要有一个比较清晰的思路、计划。当然,方程的抽象在于:围绕着既定的目标(解决给定的问题)进行有效的抽象,而不是进行漫无边际的抽象。如小民的爸爸现有10元钱,可以买公债,可以储蓄,可以买股票。请你帮他设计一下,如何投资,才能保值、增值?在抽象时,要紧紧围绕“保值、增值投资方案的设计”这个目标,列出方程,而不是漫无边际地设想。

2 相遇问题

为进一步提高学生用方程解决简单实际问题的能力,经历解决问题的过程。教材创设了淘气、笑笑同时从家里出发,“路途相遇”的情景;通过简单的路线图等方式呈现了速度、路程等信息,设置了四个问题。第一个问题是根据两人的步行速度信息估计在何处相遇;第二个问题是列方程解决相遇问题中的求相遇时间;第三个问题是变换两人步行的速度,再列方程解相遇问题;第四个问题是积累生活中用类似等量关系列方程解决的原型问题。

1.会分析简单实际问题中的数量关系,提高用方程解决简单实际问题的能力,培养用方程解决问题的意识。掌握运动中的物体速度、时间、路程之间的数量关系,会根据此数量关系解答相向运动中的求相遇时间的实际问题。

2.经历解决问题的过程,体验数学与日常生活密切相关,提高收集信息、处理信息、建立模型的能力。

3.通过阐明数学在日常生活中的广泛应用,激发学生学习数学的兴趣。

【重点】 理解相遇问题的结构特点,能根据速度、时间、路程之间的数量关系解决求相遇时间的问题。

【难点】 理解相向运动中求相遇时间问题的解决方法。

【教师准备】 PPT课件。

解下列方程。

5x+7x=60 13m-m=24

【参考答案】 x=5 m=2

方法一:创设情景、导入新课

师:请同学们看大屏幕中的三个量。(PPT课件出示:路程、速度、时间三个量)

师:路程、速度、时间这三个量之间有什么关系?

预设 生:路程=速度×时间。

师:他回答得真不错,咱们掌声鼓励。老师也鼓掌(不碰上),怎么没声音呀?

教师边做手势边叙述:两手碰在一起在数学中称为“相遇”。

师:两个掌心怎样放着?

预设 生:面对面。

师:“面对面”在数学上称为“相对”或“相向”。

师:两只手掌是怎样运动的?

预设 生:从两个地方同时相对而行。

师:两只手掌同时相对而行,相遇就发出响声。这节课,我们一起来探究有关相遇的问题。

板书课题:相遇问题。

师:我们再慢慢鼓掌体会一下。两只手掌相遇这种现象我们在日常生活中经常可以见到。

[设计意图] 利用有关速度、时间、路程三个量之间的提问,既回顾了旧知,又为进一步的提问做好了铺垫,借助老师的鼓励,激发学生的学习兴趣,同时利用掌声来引入本节课的主题,从而引出“相遇问题”。

方法二:创设情景、引入新课

师:学习数学是为了在实际生活中应用数学,老师这里就有一个问题,请同学们解答一下:

昨天晚上,我的一个朋友向我借几本书,恰好我也有急事要办,我们两家离得不远,坐车不值得,你能不能想个办法,使我们尽快地见面呢?

预设 生:两人一起走,在路上就相遇了。

师:同学们反应真快!我们也是这么做的,我放下电话,就出门了。同时我的朋友也从家出发,我们俩遇见后,我把书给他。请问大家,这个运动的过程在数学上属于什么问题呢?

预设 生:相遇问题。

师:我们两人出发的时间有什么关系?

预设 生:从两地同时出发。

师:我们走的方向怎样?

预设 生:相向。

师:最后我们怎么样了?

预设 生:相遇了。

师:今天这节课我们就来研究相遇问题,看一看这种类型的问题有什么规律。

板书课题:相遇问题。

[设计意图] 利用生活中的实际例子引发提问,便于学生理解,并能激发学生探究新问题的兴趣,为新课起到了良好的铺垫作用。

方法三、寻找信息,提出问题

PPT课件出示情景图:

师:仔细观察屏幕,从这一情景中,你知道了些什么?

预设 生1:张叔叔要给王阿姨送一份材料。

生2:他们约定两人坐车出发。

生3:遗址公园到天桥的路程是50千米。

生4:王阿姨坐车每小时行40千米。

生5:张叔叔坐车每小时行60千米。

师:王阿姨要得到这份材料,有什么办法?

预设 生1:王阿姨去张叔叔那里去取。

生2:王阿姨让张叔叔给她送来。

生3:王阿姨和张叔叔同时出门,两人在途中碰在一起。

师:在现有的条件下,王阿姨要想在最快的时间内得到这份材料,应该怎么办?

预设 生:两人同时坐车出发,在途中碰在一起。

师:从两地、同时出发、相对而行、相遇,我们把这样的问题称为相遇问题。今天这节课我们就来研究“相遇问题”。

板书课题:相遇问题。

[设计意图] 利用PPT课件出示情景图,直观形象地呈现了相遇问题的几个特点,并通过观察情景图,引导学生说出题中的信息,从而引出相遇问题。

一、估计两人在何处相遇

师:下面我们就来探讨有关相遇问题的知识。(教师出示PPT课件)

淘气家到笑笑家的路程是840 m,两人同时从家里出发。

师:请同学们估计一下,两人可能在什么地方相遇呢?

预设 生1:有可能在商店相遇。

生2:不对,应该在邮局相遇。

师:你为什么这么肯定一定在邮局相遇呢?

预设 生:因为淘气步行的速度是每分钟70米,而笑笑每分钟步行50米,淘气比笑笑步行的速度快,从直观上看,在同一时间内笑笑走的路程要比淘气走的路程少,所以我认为应该在邮局相遇。

[设计意图] 利用情景图引导学生感受淘气和笑笑的行驶速度与行驶路程的关系。

二、用线段图表示淘气和笑笑出发后多长时间相遇

师:从题中你知道了哪些信息?

预设 生1:知道淘气家到笑笑家的路程是840米。

生2:两人是同时出发的。

生3:还知道淘气步行的速度是每分钟70米,笑笑步行的速度是每分钟50米。

师:要求的问题是什么?

预设 生:要求的问题是淘气和笑笑出发后多长时间相遇。

师:解决相遇问题,一般利用线段图来帮助我们分析,那么你们能不能把这条路线用线段图表示出来呢?

师:请同学们画出线段图。

(学生画线段图,教师巡视)

师:好了,下面请同学们和老师共同画出线段图,看一看你画的线段图和老师画的有什么不一样。

师:两人是同时出发,相向而行,那么相遇时两人所走的路程和就是什么?

预设 生:相遇时两人所走的路程和就是淘气家到笑笑家的路程,即淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。

师:说得非常好,所以用线段图表示出来就是:先画淘气所走的路程,再画笑笑所走的路程,它们的路程之和就是淘气家到笑笑家的路程,为840米。(教师边说边画出线段图)

师:请同学们仔细观察线段图,你们能找到什么数量关系?

预设 生:淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。

师:笑笑走的路程等于什么?

预设 生:笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间。

教师板书:笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间。

师:淘气走的路程等于什么?

预设 生:淘气走的路程=淘气步行的速度×时间。

教师板书:淘气走的路程=淘气步行的速度×时间。

师:根据这个等量关系,你们能用方程解决问题吗?

预设 生:能。

师:请同学们在练习本上试着列方程解答。

师:谁能说一说你是怎样列出方程的?

预设 生:解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。可以列出方程70x+50x=840。

教师随学生的回答出示PPT课件并板书:

解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。

70x+50x=840

师:怎样解答呢?

预设 生:70个x+50个x=120个x,得出120x=840,求出x=7。

教师随学生的回答演示并板书:

120x=840x=7

答:出发后7分相遇。

[设计意图] 引导学生利用画线段图的方法分析题里的数量关系,从而列出方程解决问题。

三、改变淘气和笑笑的步行速度

师:如果我们把淘气和笑笑的步行速度改变一下,又应该怎样计算呢?(教师出示PPT课件)

如果淘气步行的速度是80米/分,笑笑步行的速度是60米/分,他们出发后多长时间相遇?先想一想,再列方程解决问题。

师:等量关系会有变化吗?

预设 生:不会有变化。

师:为什么?

预设 生:因为只是改变了步行的速度,其他的都没有改变。

师:好,下面请同学们根据上面的关系式,列方程解答。

预设 生:解:设出发后x分相遇。

80x+60x=840140x=840x=6

答:出发后6分相遇。

教师随着学生的回答板书如下:

解:设出发后x分相遇。

80x+60x=840140x=840x=6

答:出发后6分相遇。

[设计意图] 利用相同的关系式,替换速度,列方程解决问题。

四、列举生活中的实际例子

师:那么,同学们能举出生活中用这种类似的等量关系列方程解决问题吗?

(教师出示PPT课件)

请举出生活中的其他情景,也可以用类似的等量关系列方程解决。

预设 生:小明家和小红家相距900米,小明每分钟走50米,小红每分钟走40米。两人同时从家出发,相对而行,出发后几分钟相遇?

师:说得太好了,生活中还有许许多多这样的问题,比如:(教师出示PPT课件)

1.挖一条长165米的隧道,由甲、乙两个工程队从两端同时施工。甲队每天向前挖6米,乙队每天向前挖5米。挖通这条隧道需要多少天?设挖通这条隧道需要x天,下面方程正确的是( )。

A.6x+5x=6 B.6+5x=165

C.6x+5x=165

2.长沙到广州的公路长699千米,一列货车从长沙开往广州,每小时行69千米,这列货车开出一小时后,一列客车从广州开往长沙,每小时行71千米,经过多少小时,两车相遇?

3.快车每小时行135千米,慢车每小时行95千米,两车分别从甲、乙两地同时出发相向而行,已知甲、乙两地相距2300千米,两车几小时后相遇?

【参考答案】 1.C 2.5.5小时 3.10小时

[设计意图] 在列方程解相遇问题的基础上,提高学生解相遇问题的能力。

师:下面老师就来检验一下同学们对相遇问题的掌握情况。

(教师出示PPT课件)

1.小明家和小红家相距1000米,两人同时从家出发。

(1)出发后几分钟相遇?

(2)相遇时小明走了多少米?

2.完成教材第72页“练一练”第1,2题。

【参考答案】 1.(1)解:设出发后x分钟相遇。60x+65x=1000 x=8 (2)60×8=480(米)2.(教材第72页“练一练”第1题)(1)估计两人会在李村附近相遇 (2)解:设出发后x时相遇。(40+60)x=50 x=0.5 0.5×40=20(千米) 答:出发后0.5时相遇,相遇地点距公园20千米。 (教材第72页“练一练”第2题)解:设x天后能够铺完这条公路。(80+60)x=1400 x=10

师:今天这节课,我们学习了什么内容?

预设 生:相遇问题。

师:相遇问题的特点是什么?

预设 生:两人同时出发,相向而行,相遇的时候两个人行驶的时间相同。

师:一般用什么方法解答?

预设 生:一般画线段图分析,列方程解决。

[设计意图] 通过学生对所学知识进行总结,一方面增强学生的语言表达能力;另一方面对今天所学知识进行回顾,加强学生的有效记忆。

作业1

教材第72页“练一练”第3,4,5题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)开心果家和小丸子家相距2000米,两人同时从家出发。开心果每分钟走60米,小丸子每分钟走65米。出发后多长时间相遇?

2.(重点题)甲、乙两列火车同时从相距570 km的两地相向开出,经过几小时相遇?

3.(重点题)甲、乙两组工人要加工11200个零件,甲组每天加工840个,乙组每天加工760个,两组同时开工,经过几天可以完工?

【提升培优】

4.(变式题)甲、乙两船分别从两个港口同时相向开出,甲船每小时行驶33千米,乙船每小时比甲船多行驶2千米,两港口相距4760千米,几小时后两船相遇?

5.(重点题)甲、乙两个工程队一起修一条长128米的隧道,从两端同时开工,甲队每天向前挖7米,乙队每天向前挖9米。这条隧道需要多长时间挖完?(用算术和方程两种方法解)

【思维创新】

6.(探究题)甲、乙两车分别从相距480千米的两地同时开出,5小时后相遇。甲车每小时比乙车多行8千米,相遇时乙车行了多少千米?

【参考答案】

作业1:3.x=4 m=9 y=35 y=52 x=1.3 n=2 4.解:设录完这份文件需用x分钟。(100+90)x=5700 x=30 5.解:设两火车经过x小时相遇。(60+72)x=660 x=5

作业2:1.解:设出发后x分钟相遇。60x+65x=2000 x=16 2.解:设经过x小时相遇。110x+80x=570 x=3 3.解:设经过x天可以完工。840x+760x=11200 x=7 4.解:设x小时后两船相遇。 33x+(33+2)x=4760 x=70 5.128÷(7+9)=8(天) 解:设这条隧道需要x天挖完。7x+9x=128 x=8 6.解:设乙车的速度为x千米/时。5x+5(x+8)=480 x=44 44×5=220(千米)

相遇问题

笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间

淘气走的路程=淘气步行的速度×时间

解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。

70x+50x=840120x=840x=7

答:出发后7分相遇。

相遇问题的重点和难点是对题中关键字眼的理解,如果单纯地从题目出发,对这些字眼进行讲解,我想教学的效果也不会很差,但是缺少了关键的一点,那就是体验。对于小学生来讲,体验过的知识能加深理解与感悟,为后续学习带来极好的知识铺垫,所学的知识印象深刻,知识的运用自然也会更灵活与正确。在教学相遇应用题时,我让同桌两名学生分别扮演甲车司机和乙车司机,在自己的课桌上演示相遇过程,充分调动了学生的学习积极性和主动性。学生在一次次愉悦的演示过程中,感受、理解相遇问题的规律和特征。

在教学中应多给学生独立探究的机会,引导学生说出探索的结果,说得不好,教师给予指导,这样能激发学生的学习兴趣。

再次设计这节课时,我会让学生独立思考和探究解决方法,然后由学生补充说明,最后老师加以讲解和说明。

【练一练·72页】

1.(1)估计两人会在李村附近相遇 (2)解:设出发后x时相遇。(40+60)x=50 x=0.5 0.5×40=20(千米) 答:出发后0.5时相遇,相遇地点距公园20千米。 2.解:设x天后能够铺完这条公路。(80+60)x=1400 x=10 3.x=4 m=9 y=35 y=52 x=1.3 n=2 4.解:设录完这份文件需用x分钟。(100+90)x=5700 x=30 5.解:设两火车经过x小时相遇。(60+72)x=660 x=5

【练习六·73页】

1.(1)柳树棵数×2(杨树棵数)+柳树棵数=36棵 解:设柳树有x棵。2x+x=36 x=12 12×2=24(棵) 答:柳树有12棵,杨树有24棵。 (2)4×块数=边长3 dm砖面积×96块 解:设用面积4 dm2方砖需x块。4x=3×3×96 x=216 答:略。 (3)蜂鸟体重×50=麻雀体重-1 解:设麻雀重x克。x-1=2.1×50 x=106 答:略。 2.x=15 y=6.1 x=11 x=21 x=10 x=0.9 3.解:设灰兔有x只。x+8=3x x=4 4×3=12(只) 答:灰兔有4只,白兔有12只。 4.买香蕉的钱数+买橘子的钱数=总价钱 解:设每千克橘子x元。x+2x=7.2 x=2.4 2.4×2=4.8(元) 答:每千克香蕉4.8元,每千克橘子2.4元。 5.解:设戴红帽的学生有x人,则戴黄帽的学生有2x人。2x-x=5 x=5 2x=2×5=10 答:略。 6.解:设地球赤道的周长大约x万千米。7x+2=30 x=4 答:略。 7.(1)1箱梨:72÷4=18(元) 1箱苹果:(108-18)÷3=30(元) (2)(250-5×30)÷18≈5(箱) 8.(1) (2)5400÷(280+320)=9(分) 9.60÷(3+2)=12(时) 10.(3-12×0.1)÷15=0.12(元) 11.(1)奇思改变了淘气的出发时间把“两人同时从家出发”改为“淘气早出发1分” (2)如:若笑笑和淘气想在中点相遇,笑笑需要提前几分钟出发?(答案不唯一)

甲、乙两城相距2800千米,从甲城往乙城开出一列快车,每小时行驶125千米。4小时后,从乙城往甲城开出一列慢车,每小时行驶105千米。慢车开出几小时后与快车相遇?

[名师点拨] 如果两车同时相对开出,那么相遇时两车所走的路程和就是甲、乙两城间的距离2800千米。本题中快车开出4小时后,慢车才开出,到两车相遇,它们所走的路程和还是2800千米,但是它们行驶的时间不相同。快车行驶的时间是4小时+相遇时间,慢车行驶的时间就是相遇时间。快车行驶的路程是125×4+125×相遇时间,慢车行驶的路程是105×相遇时间。根据题意可以得出:快车行驶的路程+慢车行驶的路程=甲、乙两城间的距离。

[解答] 设慢车开出x小时后与快车相遇。

125x+125×4+105x=2800230x=2800-500230x=2300x=10

答:慢车开出10小时后与快车相遇。

【知识拓展】 相背问题和追及问题也是行程问题。相背路程=甲行的路程+乙行的路程;追及路程=速度差×追及时间。

行程问题

行程问题的变化较多,是反映物体匀速运动的应用题。有的涉及一个物体的运动,有的涉及两个物体的运动。后者又有相向运动(称为相遇问题)和同向运动(称为追及问题)等情况。每一种情况都有求路程、求时间、求速度之分。然而,行程问题的各种情况,都可归结为匀速运动中路程、速度与时间之间的一个基本数量关系。即:路程=速度×时间。

只是还要根据题目的具体情况,考虑一些与物体运动过程有关的细节。如运动的方向(相向、背向、同向),出发的地点(两地、同地),出发的时间(同时、先后),运动的路径(封闭、不封闭),运动的结果(相遇、相距、交错而过、追及等)。所以,弄清物体运动变化的具体情况,是灵活运用匀速运动的数量关系式正确解答行程问题的关键。

紧急通知

小强在环形公路上练长跑。过了一个小时,小明接到一项紧急通知,必须尽快传送给小强。现在知道:环形公路全长35千米,小强每小时跑15千米,小明骑自行车每小时行25千米。请你想一想,小明把通知送到小强手中,至少需要多长时间?

(1)按照常规的思考方法,小强在前面跑,小明在后面追。

小明比小强每小时快25-15=10(千米),

小强先跑一小时的路程为15千米,

小明追到小强的时间为15÷(25-15)=1.5(小时)。

也就是说,小明追上小强,需要1小时30分钟。

(2)如果我们换一种思维方法,让小明不去“追”小强,而是沿着环形公路去“迎”小强,结果如何呢?

小明去迎小强,其路程为35-15=20(千米),

小明、小强的速度和为25+15=40(千米/小时),

那么小明、小强碰面需要的时间为20÷40=0.5(小时)。

也就是说,这种反过来去“迎”的方法比常规去“追”的方法节约了一个小时的时间。

一“追”一“迎”,只有一字之差,却把计算方法由“同向而追”变成了“相向而迎”(因为是在环形公路上,所以也可以说是“背向”),也就是把“路程÷速度差”变成了“路程÷速度和”,当然节省时间了。

数学好玩

学生在学习本节前已经有过“用数学”的经历,在日常学习中积累了一定的数学知识。“数学好玩”旨在通过一系列与生活紧密联系的实践活动,培养学生综合应用所学的知识解决实际问题的能力,锻炼学生“学数学、用数学”的能力。本节安排了三课时内容,分别是“象征性”长跑、有趣的折叠、包装的学问。第一课时是设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案,让学生根据所处位置设计方案,考查学生利用数据、收集和处理数据的能力。第二课时是将平面图形折叠成立体图形的问题,意在培养学生的空间观念。第三课时是探究几个相同长方体组合成新长方体的多种方法以及使其表面积最小的最优策略。让学生综合应用表面积等知识来讨论

如何节约包装纸问题,不仅培养学生的节约意识,也有助于提高学生解决实际问题的能力,使学生感受到数学与实际生活的密切联系。

1.通过利用所学的相关知识,提高学生的动手操作能力,培养学生的数学应用意识。

2.在实践活动中,培养学生发现问题、解决问题的能力,提升数学思维能力,提高学习兴趣。

【重点】 培养学生的动手操作能力及观察、分析能力。

【难点】 完成实践活动中的自主设计的相关活动要求。

第课时 “象征性”长跑

1.能利用已有的知识,依据实际情况设计出比较合理的“象征性”长跑活动方案,培养学生的数学应用意识。

2.提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生体会到数学与实际生活的联系和作用,增强学生学习数学的兴趣。

【重点】 利用数据的计算、收集和处理等知识,解决一些实际问题。

【难点】 培养学生用数学的眼光观察生活、解决问题的能力。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 调查学校所在城市到北京的距离以及到北京途经的主要城市和城市之间的距离。

情景创设

师:同学们在愉快的学习中,保证良好的锻炼是非常必要的,下面我们就来研究一下“象征性”长跑问题。为增强体质,培养锻炼身体的好习惯,月亮湾小学准备组织五年级学生开展“跑向北京”的象征性长跑活动,学校向同学们征集活动方案,如果你是其中的一员,会怎样设计?

板书课题:“象征性”长跑。

[设计意图] 从学生熟悉的生活实际出发,有利于调动学生的学习积极性和探究知识的欲望。

活动过程

1.布置活动任务。

(1)PPT课件出示。

师:请在地图上找一找,我们的家乡在哪里?我们的首都北京在哪里?

学生在地图上寻找自己家乡所在的省份及北京的位置,然后汇报。

(2)提出任务。

设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案。(教师板书)

2.设计活动方案。

(1)设计准备。

师:想一想,在设计方案前,先要解决哪些问题?

预设 生1:需要确定每人每天跑的路程。

生2:需要调查从学校所在城市到北京途经的主要城市和城市之间的路程。

生3:需要调查从学校所在城市到北京的距离大约有多少千米。

(2)汇报。

师:课前老师已经布置大家去做相关的调查了,谁愿意汇报你调查的结果?

学生自由举手汇报。

(3)设计方案。

师:如果全班用接力方式跑完全程,怎样设计活动方案?

教师要引导学生回答出:设计好每人所要跑的路程,每个接力的同学应该在什么地方做好接力准备等。

师:你们能为这次活动确定一个最受欢迎的主题吗?

学生独立思考后,小组讨论,各小组选出一个最受欢迎的主题。

把每小组选出的主题在全班讨论,最后确定一个最受欢迎的主题。

(4)设计记录表,记录数据。

请同学们分小组设计一个记录表,把需要收集的数据记录下来。

学生小组合作,设计记录表,记录数据。

(5)交流。

小组内应该如何分工?说说每个人的分工是什么。

学生讨论小组内的分工,再反馈汇报。

3.收集信息,参与实践。

师:老师让同学们分组收集与长跑相关的数据,大家收集好了吗?

预设 生:收集好了。

师:下面请同学们根据收集好的数据,把教材第76页的表格填写完整。

学生根据小组活动中记录员记录的数据,完成表格的填写。

教师选择几份填写较好的表格,用投影仪展示。

师:想一想,一个好的方案需要符合哪些条件?

预设 生1:一个好的方案要做到步骤完整。

生2:一个好的方案要符合实际。

PPT课件出示。

师:想一想,在举行“象征性长跑活动”中,应该注意哪些问题?

学生思考讨论应该注意的事项,全班交流,形成统一意见。

学生根据收集的资料自主填写“象征性长跑活动方案”的主题、时间、方案和注意事项等内容。

[设计意图] 通过设计“象征性长跑活动方案”,培养学生设计方案的能力,使学生在设计方案的过程中,提高合作学习和独立完成任务的能力。

4.交流反思设计过程。

师:在设计方案中,一般需要考虑哪些问题?

预设 生1:要考虑人员如何安排。

生2:要考虑活动的步骤。

生3:要考虑收集哪些资料。

……

师:在设计方案前,我们收集和记录了哪些数据?是用什么方法得到这些数据的?

预设 生1:收集记录了从学校所在城市到北京的距离。

生2:途经的主要城市及每人每天跑的路程等数据。

生3:是通过查资料、实际测量等方法得到这些数据的。

师:在设计“象征性长跑活动方案”的过程中,你用到了哪些数学知识和方法?

预设 生1:我用到了收集资料的知识。

生2:我运用了实际调查的方法。

师:整个活动中,我们得到了什么有益的启示?遇到了哪些困难?是如何解决的?

学生独立思考后,在小组里说一说自己得到的启示。

指名汇报,教师适当小结。

[设计意图] 让学生经历“质疑——反思——归纳”的过程,培养学生的分析归纳能力和逻辑推理能力,引导学生创造性地从多角度进行思考。

本节课我们学习了设计“象征性”长跑活动方案的方法。设计活动方案时,首先要做好各项准备工作,通过调查、收集相关数据,再根据收集的数据在小组内设计方案。方案设计好后,通过全班的交流讨论,根据实际情况进行修改,设计出全班的“象征性”长跑活动方案。

“象征性”长跑

1.活动任务:设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案。

2.设计方案:需要解决哪些问题、设计记录表、记录数据、讨论分工。

3.动手操作:收集数据、填写表格、设计方案。

4.交流反思:需要考虑的问题、收集记录了哪些数据、用到了哪些知识……

本节课的活动设计围绕“象征性”进行模拟设计,为了实践活动的顺利进行,增强学生的活动真实感,在活动准备的过程中,注意引导学生搜集相关的数据,体验、观察生活中的长跑,让学生在参与活动的过程中,体验到自己就是方案的设计者、活动的参与者。

对学生的数据收集、方案设计的展示和评价较少。活动过程的衔接导语较少。

有条件的学校,可以开展一次真实的长跑活动,为学习“象征性”长跑提供真实的过程体验。可以考虑活动以小组为单位,提交活动设计的相关方案。

第课时 有趣的折叠

1.进一步理解长方体、正方体表面积的含义,并能正确判断平面展开图所对应的简单立体图形。

2.经历折叠与展开的过程,体会立体图形和它的平面展开图之间的联系,发展学生的空间观念。

【重点】 体会立体图形和它的平面展开图之间的联系,发展空间观念。

【难点】 能正确判断平面展开图所对应的简单的立体图形。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 正方体、长方体等形状规则的纸盒。

情景激疑,引入课题

师:(出示一个三棱锥纸盒)请大家猜一猜,它的展开图是下面哪一个?说说你的理由。

学生汇报,教师演示,导入课题。

板书课题:有趣的折叠。

[设计意图] 在这个情景中,教师提供具体的立体图形,让学生通过想象,再通过具体操作,使学生初步体会立体图形与其平面展开图之间的转化。

动手操作,探究新知

1.想一想。

PPT课件出示:

(1)提问:将这个图形按虚线折叠成一个封闭的立体图形。想一想,它的形状像什么?

学生思考后,与同伴交流讨论,发表自己的看法。

(2)反馈汇报,引导学生回答出:这个图形沿虚线折叠后,可能是一座小房子。

2.做一做。

(1)让学生用剪刀把教材附页3中的图1剪下来,并沿虚线折叠成一个封闭的立体图形。

教师指导:剪的时候要沿着外侧的边线剪。

学生动手把图剪下来,教师巡视指导,防止学生剪错。

再次指导:折的时候,要沿着虚线折,要折成封闭的立体图形。

反馈汇报,引导学生回答出:折成的是一座小房子。

[设计意图] 通过让学生想象折叠后的立体图形以及动手操作,可以培养学生发现平面展开图与立体图形之间的对应关系,发展空间观念。

3.算一算。

师:刚才折叠出来的房子是一座仓库的模型,它各边的实际长度是图中相应长度的100倍,你知道这座仓库的占地面积是多少吗?

师:要求这座仓库的占地面积,关键要知道哪些条件?

学生思考后回答:关键要确定仓库地面的长和宽是多少。

师:如何确定仓库地面的长和宽是多少呢?

预设 生1:根据仓库模型的长和宽来计算。

生2:仓库模型的长是8厘米,宽是3厘米,实际长度是模型长和宽的100倍,通过计算可知,仓库的长是800厘米,即8米;宽是300厘米,也就是3米。

……

师:根据刚才同学们的探究,你们能计算出这座仓库的占地面积吗?请同学们独立计算出这座仓库的占地面积。

学生独立计算,教师巡视。

反馈汇报:这座仓库的占地面积是24平方米。

4.标一标。

PPT课件出示:

(1)提问:右边的是小房子的平面展开图,比较一下,展开图中缺少了一些什么?

学生观察后回答:缺少了窗户、烟囱和小鸟。

(2)追问:窗户、烟囱和小鸟的位置你们能在展开图上标出来吗?标的时候需要注意什么?

学生思考,与同伴交流后反馈汇报。

引导学生回答出:在标的时候,需要注意弄清这些物体所在的具体位置,并在展开图上找出对应的位置。

(3)引导学生先找一找这些物体在展开图中的位置,然后在展开图中标出来。

学生独立标出这些物体的位置,教师巡视,对有困难的学生给予指导。

小组展示:把自己标好的图在小组里展示给其他同学看,互相检查一下,看看有没有标错的,并改正。

[设计意图] 通过让学生“想一想”“做一做”“算一算”“标一标”,培养学生建立平面展开图与立体图形之间的对应关系,拓宽学生的思路,让学生的思维“动”起来,把学生对图形认识由直观感知提升到理性思维的层面,发展学生的空间观念。

巩固练习,检验技能

1.下面是两个包装盒的平面展开图,这两个包装盒的形状分别是:① ;② 。?

2.下面两个平面展开图折叠后所围成的立体图形分别与画出的哪个立体图形相对应?

3.PPT课件出示:

下列图形中,哪个能够折叠成正方体?先说一说你是怎么想的,再将附页3中的图2剪下来折一折。

(1)提出要求:观察这三幅图,想一想,哪个能折成正方体?

让学生先想一想,再在小组内和同学说一说你是怎样想的。

学生独立思考后小组讨论,发表看法。

(2)独立把能折叠成正方体的相对的面标出来。

(3)全班汇报,集体订正。

【参考答案】 1.①长方体 ②正方体 2.①a ②c 3.第1个和第2个能折叠成正方体,标一标略。

[设计意图] 通过前面的学习,学生已经掌握了本节课所要学的内容,学生急需要寻找一块“用武”之地,此时适当的巩固、应用必不可少。通过习题的解答,让学生利用已学的知识,做出解答,让学生体验成功的喜悦,增强学生对学习数学的渴望和信心。

师:本节课我们学到了什么?你有什么收获?

师:(学生思考后总结)这节课我们通过把“仓库模型”的展开图折叠成仓库,在动手操作的过程中学会了关于平面展开图通过折叠得到一个简单立体图形的方法,初步掌握了平面展开图与立体图形的对应关系,我们的空间观念也得到了提升。

有趣的折叠

把立体图形的展开图折叠成立体图形时,要沿虚线折叠。

折叠时要找准立体图形展开图与立体图形相对应的面。

在教学过程中,教师注意引导学生积极参与活动,努力想象平面展开图与立体图形之间是如何转换的。教学设计有层次地展开,由浅入深。

对于折叠和展开的过程,没有充分利用PPT课件给学生演示动态的过程。

在本节课教学活动中,要让学生通过观察思考、动手操作,熟悉长方体、正方体的展开图以及图形折叠后的形状。培养学生的空间想象能力是本节课的重点也是难点,而突破这一重难点必须建立在学生动手操作、积极想象的基础之上。

第课时 包装的学问

1.利用表面积的有关知识,探索多个相同的长方体叠放的方法以及使其表面积最小的最优策略,体验策略的多样化,发展优化思想。

2.通过解决包装中的相关问题,体会棱、面、体三者之间的关系,进一步培养学生的空间感。

3.通过动手操作、与同伴交流,体验解决问题的基本过程和方法,提高解决问题的能力,感受数学与生活的密切联系。

【重点】 多个相同长方体叠放后使其表面积最小的最优策略的基本过程和方法。

【难点】 多个相同长方体叠放后使其表面积最小的最优策略的基本过程和方法。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 两个相同的长方体纸盒,四盒磁带。

活动过程

活动一:包糖果。

师:儿童节快到了,淘气要给台湾的小朋友寄糖果,两盒糖果包成一包,怎样包才能节约包装纸?(接口处不计,单位:cm)

PPT课件出示:

1.说一说。

(1)提问:谁能说一说,对“把两包糖果包成一包,怎样包才能节约包装纸”这个问题,你是怎么想的?

学生思考后,举手发言。

预设 生1:我觉得要节约包装纸,就要使包装后的表面积最小。

生2:我觉得要想办法把所有的包装方法都找到,计算一下。

……

2.拼一拼。

师:刚才有一位同学说要把所有的包装方法都找到,也就是看看两包糖果包成一包有几种方案,下面我们就一起来探究这个问题。

(1)让学生以小组为单位,拿出准备好的两个相同的长方体,想一想,拼一拼,看看能有几种不同的拼法。

学生进行小组活动,摆一摆,拼一拼。

(2)指名学生到讲台上摆一摆,演示给其他同学看。

(3)提问:通过动手摆一摆,你们弄清楚有几种不同的方案了吗?

引导学生回答出:有三种不同的方案。

3.算一算。

PPT课件出示:

师:要计算这三种拼法拼成的长方体的表面积,必须要知道哪些条件?

学生观察后回答:需要知道拼成的大长方体的长、宽和高。

师:这三种拼法拼成的大长方体的长、宽、高你们都知道吗?

引导学生回答出:有的知道,有的不知道,但不知道的都可以通过计算求出来。

师:请同学们独立计算出每种方案拼成的大长方体的表面积。

学生独立计算,教师巡视,对有困难的学生给予帮助。

让学生在小组里互相检查一下同伴计算的结果对不对,并纠正错误的算法。

反馈汇报:指名汇报计算的结果,并说清楚哪种方案最节约包装纸。

师:除了用计算的方法,你觉得还能用什么方法判断哪种包装方案最节约包装纸呢?

预设 生1:可以通过观察,发现哪种方法最节约包装纸。

生2:我发现三种方案在拼的过程中,拼成的大长方体的表面积都比原来两个长方体的表面积之和减少了两个面的面积,那么减少的面的面积越大,拼成的大长方体的表面积就越小,所以把最大的两个面重叠,拼成的大长方体表面积最小,也就最省包装纸。

……

[设计意图] 在教学过程中,通过让学生思考和动手操作,使每个学生都能找出解决问题的途径,训练了学生用不同的思维来解题的能力。同时让学生说说自己的想法,进一步培养了学生语言表达的能力。

活动二:包磁带。

1.获得数据。

师:四盒磁带同学们准备好了吗?现在要包装这些磁带,至少需要多少包装纸,你们可以解决了吗?量出相关数据,列式计算。

学生先独立测量,再完成,反馈不同的方法。

[设计意图] 理解在接口处不计的情况下,长方体的表面积就是至少需要的包装纸的大小。

2.两盒磁带的包装形式。

如果把两盒磁带包装在一起,有几种包装形式?接口处不计的话,怎样包装最节约包装纸?请同桌一起合作,摆一摆,量一量,算一算,共同解决。

指名学生上前面摆出不同的包装形式,板演列式计算。

反馈,纠错,还有没有不同的方法?

师:通过同学们的计算和对图形的观察,哪种包装形式最节约包装纸呢?同桌交流一下想法。

小结:一般情况下,把最大的面重叠在一起,最节约包装纸。

[设计意图] 这是本节课重点研究的内容,分两个层次进行:先研究包装的方案即方法多样化,再探究节省包装纸的问题即策略最优化,使部分学生初步意识到重叠的面积越大,包装的面积越小。通过思考和动手操作,为不同层次的学生搭建解决问题的舞台,使每一个学生都能找到解决问题的途径,同时训练学生用不同的思维来解题。

3.四盒磁带的包装形式。

如果把四盒磁带包装在一起,也会有这样的包装形式吗?有几种包装形式?每种包装形式各需要多少包装纸?(接口不计)你们小组想怎样研究这个问题?

预设 生1:我们组想把所有的包装形式先摆出来,再计算。

生2:我们组想找两个同学负责摆,两个同学负责计算。

生3:我们组想在组长的带领下,大家一起摆,一起寻找不同的计算方法。

师:同学们的想法都非常好,那就选择你们喜欢的研究方式,分工合作,看哪个小组在规定的时间内完成的质量高、任务多。

学生在组内分工合作。

师:哪个小组想到前面来说说你们组的结论?(两个学生摆,两个学生负责解说)

教师随着学生的汇报,板书平面图,其余学生判断哪个平面图符合要求。

师:还有没有其他的包装形式?把你们组没有摆出来的包装形式摆一下。

师:以第三种包装形式为例,它是怎样包装的?怎样求表面积?

预设 生1:测量长、宽、高,利用表面积公式求。

生2:用4个长方体的表面积-4个上(下)面的面积-4个左(右)面的面积。

生3:每个长方体露在外面的都是4个面,只要求出这4个面的面积,相加就可以了。

师:利用这些方法选择你喜欢的一种包装形式,来求它的表面积。

师:通过计算我们又进一步验证了刚才的结论,怎样包装最节约包装纸?

[设计意图] 对于四个物品的包装分三部分进行,首先探究有多少种包装方案,不同层次的学生都可以找到包装方案,但在方案的种类上有所差别,在总结方案的过程中可以培养学生思维的有序性。接着在学生汇报的过程中,力求通过看直观图,会找到平面图,看平面图,能摆出直观图,训练学生的空间思维能力,同时利用多种方法求出拼在一起的长方体的表面积,体现了算法的多样化。

生活中经常见到盒装的牛奶,现在想把4盒这样的牛奶包装在一起,你们能利用刚才学会的知识,算算怎样包装最节省包装纸吗?

1.学生根据前面的学习经验,举手回答。

预设 生1:把4个牛奶盒最大的6个面重叠在一起,最节省包装纸。

生2:把4个最大的面和4个中面重叠在一起,最节省包装纸。

2.讨论:哪种方法更节省包装纸?

学生分组讨论,达成共识:在长、宽、高的数值比较接近时,生2所说的方法比较节省;当长、宽、高相差较大时,生1所说的方法比较节省。

教师小结:在包装物体时,除了要把最大的面重叠在一起,还要把尽可能多的面重叠在一起,这样可以更节省包装纸。

[设计意图] 让学生体会到学习数学要结合生活实际,综合考虑多种因素寻求最优策略。

这节课我们主要学习了包装的学问,通过学习、探究,我们懂得了在包装物体的时候,把最大的面重叠在一起,可以节省包装纸;把尽可能多的面重叠在一起,也可以节省包装纸。在包装物体时,要综合考虑这些问题,找出节省包装纸的最优策略。

包装的学问

重叠的面越大,表面积越小,越能节省包装纸

比较不同的包装方案,让学生体验包装的学问。活动的过程中既有不同方案的比较,更有对各种方案的计算分析,帮助学生体验到实践活动既需要创新的精神,更需要实事求是的科学态度。

在比较各种不同方案的包装面积的时候,忽略了学生可以采取多种方法进行计算。

学生在掌握两个相同的长方体包装方案的基础上,过渡迁移到学习四个相同的长方体包装的方案,让学生感受到长方体数量不同,包装方案也不同,进一步训练了学生的空间思维能力。

第7单元阶段测评

(时间:60分钟 满分:100分)

一、想一想、填一填(16分)

1.含有未知数的( )叫做方程。

2.小华今年16岁,爸爸比她大x岁,明年爸爸( )岁。

3.学校有杨树和松树共120棵,其中杨树有c棵,松树有( )棵。

4.与自然数x(x≥1)相邻的两个自然数分别是( )和( )。

5.比a的5倍少6的数是( )。

6.4.3x-2.6x=( )。

7.当a=0.4时,a×a=( );当a=54时,3a=( )。

8.学校食堂有大米x千克,每天吃15千克,吃了6天后,还剩下( )千克。

9.张强看一本书,每天看14页,看了a天后还剩下6页没有看,这本书一共有( )页。

10.学校科技小组有x人,合唱小组的人数是科技小组的7倍,合唱小组有( )人,两个小组相差( )人,两个小组共有( )人。

11.一个直角三角形的一个锐角是另一个锐角的3倍,则较大的锐角是( )度,较小的锐角是( )度。

二、把相等的式子连起来(8分)

2a a×1 3a+3b b×7×a

a 7ab a+a 3(a+b)

三、我是小法官(8分)

1.a×a=2a。( )

2.方程3x+3=12的解是x=3。( )

3.方程9x=48的两边同时除以9,方程的解不变。 ( )

4.小军今年8岁,姐姐比他大x岁,10年后,姐姐比他大(x+10)岁。 ( )

四、选一选(15分)

1.和(4+5)c相等的式子是( )。

A.4c+5 B.4c+5c

C.4+5c

2.如果a×b=0,那么( )。

A.a一定等于0

B.b一定等于0

C.a和b一定都等于0

D.a和b至少有一个等于0

3.方程56x+7×8=56的解是( )。

A.x=56 B.x=1

C.x=0 D.无解

4.甲数是425,比乙数的4倍少1,如果设乙数是x,那么列方程是( )。

A.4x-1=425

B.425-4x=1

C.4x+1=425

5.若x+7.5=y+8.6,则x( )y。

A.大于 B.小于

C.等于

五、我会解方程(16分)

1.x+5.3×3=19

2.3.2x-9.8=9.4

3.5n+n=5.4

4.7x-x=14

5.150y-y=149

6.18m-8m=0.3

7.18+4.4x=62

8.5x+1.2x=18.6

六、看图列方程并解答(6分)

1.

2.

七、我能列方程解决(6分)

1.一个数的2.4倍是7.2,求这个数。

2.一个数的2.7倍比它的7.2倍少9,这个数是多少?

八、列方程解应用题(25分)

1.花园里有玫瑰花和月季花共200棵,月季花是玫瑰花的4倍,月季花和玫瑰花各有多少棵?

2.师徒两人共同加工一批零件,共1200个。师傅每天加工65个,徒弟每天加工55个,需要多少天能完成任务?

3.开心果买了8张光盘,聪明豆买了10张同样的光盘,两人一共付了126元,每张光盘多少元?

4.甲、乙两船同时从相距486千米的两港相对开出,经过6小时相遇。如果乙船每小时行驶45千米,那么甲船每小时行驶多少千米?

5.

★附加题

两车同时从甲、乙两地相对而行,经过几小时两车首次相距40千米?

【参考答案】

一、1.等式 2.x+17 3.120-c 4.x-1 x+15.5a-6 6.1.7x 7.0.16 162 8.x-90 9.14a+6 10.7x 6x 8x 11.67.5 22.5

二、

三、1.? 2.√ 3.√ 4.?

四、1.B 2.D 3.C 4.A 5.A

五、1.x=3.1 2.x=6 3.n=0.9 4.x=1245.y=1 6.m=0.03 7.x=10 8.x=3

六、1.3x+15=36 x=7 2.x+4x=450 x=90

七、1.解:设这个数为x。2.4x=7.2 x=32.解:设这个数为x。 7.2x-2.7x=9 x=2

八、1.解:设玫瑰花有x棵。x+4x=200 x=40 月季花:40×4=160(棵) 2.解:设需要x天能完成任务。65x+55x=1200 x=10 3.解:设每张光盘x元。8x+10x=126 x=7 4.解:设甲船每小时行驶x千米。(45+x)×6=486 x=36 答:略。 5.解:设x年后,妈妈的年龄是贝贝的4倍。5×6+x=4×(6+x) x=2 答:略。

附加题 解:设经过x小时两车首次相距40千米。(42+38)x=400-40,x=4.5 答:略。

对于方程的学习,本套教材安排了四次。第一次是在四年级下册,学习的主要内容是初步认识方程,会用等式的性质解简单的方程,会列方程解决简单的实际问题。第二次是在本册第五单元“分数除法”中,安排了运用方程解决简单的分数问题。第三次是在本单元,其主要学习内容,一是解形如ax±x=b的简单方程,二是进一步运用方程解决问题。通过本单元内容的学习,可以进一步加深学生对方程作为重要数学思想的理解。第四次是六年级上册,主要内容是会用方程解决复杂的分数、百分数问题。

本单元是在四年级下册所学的字母表示数、初步认识方程,会用等式的性质解简单方程,会列方程解决简单的实际问题的基础上进行教学的。通过本单元的学习,理解方程的意义,感受方程的思想方法及价值。同时,在解决实际问题的过程中,经历将现实问题抽象为方程的过程,发展抽象能力和符号感。

因此,本单元教材编写的基本特点主要体现在以下两个方面。

1.结合具体情景,经历寻找实际问题中数量之间相等的关系,列方程求解的全过程。

列方程解决实际问题的过程中,有三个关键步骤:一是根据题意找出等量关系;二是根据等量关系列出方程;三是解方程。教材结合“邮票的张数”“相遇问题”两个具体情景,引导学生用方程解决实际问题,重视在现实背景下分析题目中的数量关系、求解方程,从学生已有的知识和经验出发,自主理解并掌握这些方程的解法。这有助于学生理解解方程的过程,加深对列方程解决实际问题的体验,不仅如此,在学习的整个过程中,都关注学生用方程来解决实际问题,提高学生解决问题的能力。

2.用不同的直观模型表示数量之间的相等关系,帮助学生分析和解决问题。

在“邮票的张数”“相遇问题”中,教材呈现了不同的图示表示实际问题中数量之间的相等关系。期中,“邮票的张数”中用的是方框图,表示姐姐的邮票张数+弟弟的邮票张数=180张,从中可以清楚看出姐姐的邮票张数=弟弟的邮票张数×3;“相遇问题”用的是线段图,可以直观地观察到淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。教材用直观图分析数量之间的关系,引导学生在解决问题中逐步发展数学抽象能力,从而有利于发展学生分析和解决问题的能力,有助于发展他们的数学思维。

1.在解决实际问题的过程中,理解并掌握形如ax±x=b这样的方程,进一步理解方程的意义。

2.经历将现实问题抽象为方程的过程,积累将现实问题数学化的经验,会用方程解决简单的实际问题,进一步理解等量关系,感受方程的思想和价值。

3.养成独立思考、主动与他人合作交流、反思等良好的学习习惯。

建立符号意识,发展抽象思维。

结合运用方程知识解决简单的实际问题。

体会数学特点,了解数学的价值。

【重点】

1.能正确、熟练地解形如ax±x=b这样的方程。

2.会分析简单实际问题,寻求等量关系。

【难点】 会利用方程解决一些简单的实际问题。

教学时,教师要注重引导学生看懂题意,找出题目中的条件和问题,然后根据题目中的已知条件画图分析数量关系。列方程时,若有两个未知数,教师要让学生思考、讨论遇到这样的问题该怎么处理,集体解决。教师要对解方程的过程和书写格式进行指导,规范学生的书写习惯。此外,教师要注意为学生创设一些活动,让学生在做中学,学中做,做中悟,悟中创。

让学生动眼观察,动手操作,动脑思考,动口表达,真正理解和掌握方程最基本的知识,培养学生探索、发现和创新的能力。允许学生根据不同的认识找到不同的等量关系,列出不同的方程,但主张学生根据明显的数量关系列方程。通过想一想、找一找、说一说、写一写等不同的形式学会用方程表示生活中的实际问题,并体会方程的作用,为以后运用方程解决复杂实际问题打下坚实基础。

1 邮票的张数

这部分内容教学是利用形如ax±x=b的方程来解决相关的实际问题。为帮助学生逐步掌握相关方程的解法,积累分析数量关系并把实际问题抽象为方程的经验,教材创设了“邮票的张数”的问题情景,情景中提供了两个数学信息,并设计了四个问题。其中,第一个问题是解读问题;第二个问题是分析题目中的等量关系;第三个问题是列方程解决问题;第四个问题是根据题中的数学信息,提出新的利用方程解决的问题。

1.通过解决姐弟二人邮票张数的问题,学会解形如ax±bx=c这样的方程,理解方程的意义。

2.能借助方框图分析数量关系,找出等量关系。培养学生搜集、处理信息的能力、作图能力、解决生活中简单的实际问题的能力。

3.在解决问题中,体会列方程解决问题的优点。

4.在解决问题的过程中,体会数学价值,增强学习数学的兴趣。

【重点】 通过画方框图,帮助学生找等量关系,并从方程的角度去解决实际问题,提高学生解决问题的能力。

【难点】 寻找等量关系,画出合理的方框图。

【教师准备】 PPT课件。

明明有x张邮票,乐乐的邮票张数是明明的5倍,乐乐有多少张邮票?

【参考答案】 乐乐有5x张邮票。

方法一:激发兴趣、引入新课

师:同学们,你们都有哪些爱好?能和老师交流一下吗?

预设 生1:我的爱好是游泳。

生2:我的爱好是跳远。

生3:我的爱好是唱歌。

……

师:今天老师给同学们介绍一对姐弟,他们的爱好是集邮。

师:瞧,晚饭后,姐弟俩在与妈妈分享集邮成果呢!想不想听听他们在交流些什么?

教师出示PPT课件:(课件中依次出现图中人物的语言,形成整体的情景图)

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 课件依次出现图中人物语言,便于学生更快地发现信息。

方法二:创设情景,导入课题

师:请同学们欣赏一组来自邮票的图片。

(PPT课件展示邮票)

师:邮票承载着美丽和历史,它具有观赏和收藏的价值,不少人有收集邮票的爱好。小明和姐姐也喜欢收集邮票。

师:读一年级时,小明收集4张邮票,姐姐收集的邮票是他的2倍,姐姐收集几张?

预设 生:8张。

师:上了二年级,小明共收集10张邮票,姐姐收集的邮票是他的3倍,姐姐收集几张?

预设 生:30张。

师:上三年级时,小明共收集x张邮票,姐姐收集的邮票是他的4倍,姐姐收集几张?

预设 生:4x张。

师:上四年级的时候,小明收集的邮票是4x张,姐姐比他多收集9张,姐姐收集了多少张?

预设 生:4x+9张。

师:现在小明上了五年级,姐、弟二人各收集多少张邮票?

师:让我们从小明一家人的对话中去了解姐、弟二人收集邮票张数的情况。

教师出示PPT课件:(课件中依次出现图中人物的语言,形成整体的情景图)

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 通过欣赏邮票来唤起学生对邮票价值和集邮的意义的认识,进而使学生对姐、弟二人邮票张数的多少产生求知欲望和探究的热情。同时以简单的口算练习为下面新知识的学习做铺垫。

方法三:创设情景,引出课题

师:同学们可知道人们书信来往时要做的一项重要事情是什么?

预设 生:粘邮票。

师:是啊!小小的邮票在书信的来往中起了不可缺少的作用,世界各地每年都发行了大量各种各样图案精美或是有纪念意义的邮票,这些邮票具有观赏和收藏的价值,所以有不少邮票爱好者收集邮票。

师:现在我们来看看小明一家人对姐弟俩收集邮票张数情况的对话。

教师出示PPT课件:

板书课题:邮票的张数。

[设计意图] 通过谈话唤起学生对邮票价值和集邮的意义的认识,进而使学生对姐弟俩邮票张数的多少产生求知欲望和探究的热情。

一、“ax+x=b”型方程的解法

1.理解信息,发现信息间的关系。

师:(看导入时的情景图)谁能说一说这幅图向我们提出了一个怎样的问题?

预设 生:姐姐和弟弟各有几张邮票?

师:从这幅图中还发现了哪些数学信息?

预设 生1:姐姐的邮票张数是弟弟的3倍。

生2:弟弟和姐姐一共有180张邮票。

师:那么,我们用什么方法能体现出姐姐的邮票张数是弟弟的3倍的关系呢?

预设 生:可以用画方框图的方法表示。

师:应该先画谁的张数?

预设 生:应该先画弟弟的张数。

师:为什么?

预设 生:因为弟弟的张数比较少,画姐姐的张数时只要画出和弟弟的3倍一样多就可以了。

师:按照画方框图的方法,应该先画出弟弟的张数。(教师演示PPT课件)

弟弟:

师:然后再画出他的3倍,也就是姐姐的邮票张数。(教师演示PPT课件)

姐姐:

师:怎样在图上表示出弟弟和姐姐一共的180张呢?

预设 生:把这四个方框和在一起就是弟弟和姐姐一共的张数。

师:说得非常好,我们可以用大括号把姐姐和弟弟的张数合在一起表示一共的180张。

教师出示PPT课件:

2.利用信息,解决问题。

师:同学们,情景图中为我们提供了两个数学信息,看一看你们能借助这两个信息来解决问题吗。(教师点击情景图中的两个信息,使之闪烁)

师:根据图中的信息,同学们能找出邮票张数的数量关系吗?

预设 生:能。

师:谁能说一说你找到的数量关系吗?

预设 生1:根据图中的信息可以找到,姐姐的张数=180张-弟弟的张数。

教师板书:姐姐的张数=180张-弟弟的张数。

生2:我找到了,弟弟的张数+姐姐的张数=180张。

教师板书:弟弟的张数+姐姐的张数=180张。

生3:弟弟的张数=180张-姐姐的张数。

教师板书:弟弟的张数=180张-姐姐的张数。

师:下面我们就来借助图中所给的信息,尝试一下用方程解决这个问题。

师:前面老师是用什么方法表示姐姐邮票的张数是弟弟的3倍的?

预设 生:用的是画方框图的方法。

师:除了用画方框图的方法,还有没有其他方法也可以表示数量关系呢?

预设 生:有。

师:可以用什么方法?

预设 生:可以用画线段图的方法。

师:你们想不想用画线段图的方法表示邮票张数之间的数量关系?

预设 生:想。

师:下面请同学们在练习本上用线段图表示题中的数量关系。

(学生自己画线段图,教师巡视找出共性的问题进行讲解)

师:同学们,我们应该用线段图先画出谁的邮票张数?

预设 生:先画出弟弟的邮票张数。

(教师出示PPT课件表示弟弟邮票张数的线段图)

弟弟:

师:然后再画什么?

预设 生:再画姐姐的邮票张数。

(教师出示PPT课件表示姐姐张数的线段图)

姐姐:

师:此时能在这幅图上表示出弟弟和姐姐一共有多少张邮票吗?

预设 生:能。

师:同样,我们也可以用大括号把表示姐姐和弟弟的邮票张数合起来。

(教师出示PPT课件)

180张

师:请同学们认真观察线段图,看一看用三个关系式中的哪个关系式更适用呢?

预设 生:用“弟弟的邮票张数+姐姐的邮票张数=180张”这个关系式适用。

师:列方程解应用题时找等量关系很重要,而借助图示找等量关系是比较好的一个方法。

师:请同学们继续观察图示,我们既不知道弟弟的邮票张数,又不知道姐姐的邮票张数,我们应该设谁的邮票张数为x呢?

预设 生:应该设弟弟的邮票张数为x。

(教师根据学生的回答,在线段图上标出x,同时教师板书:解:设弟弟有x张邮票。)

师:弟弟的邮票张数有了,姐姐的邮票张数应该怎么表示?

预设 生:因为姐姐的邮票张数是弟弟的3倍,就相当于有3个x。

(教师根据学生的回答在线段图中标出姐姐的邮票张数,同时板书:姐姐有3x张邮票)

180张

师:想不想自己尝试根据这个等量关系列出方程?

预设 生:想。

师:怎么列?

预设 生:x+3x=180。

(教师板书:x+3x=180)

师:请同学们独立完成解题过程。

(教师巡视指导)

师:谁来说一下你的解题思路?

预设 生:我是这样做的,1个x和3个x合起来是4个x,即4x,则4x=180,然后求出x=45,并把x=45代入到3x中,求出3x=3×45=135。

教师随学生的回答板书:

4x=180

x=45

3x=3×45=135

答:姐姐有135张邮票,弟弟有45张邮票。

师:谁还有不同的解题方法吗?

预设 生:我是这样解的,根据乘法分配律:x+3x=x×(1+3)=4x,然后求出x=45,再求出3x=3×45=135。

(教师随学生的回答演示PPT课件)

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

x+3x=180

x×(1+3)=180

4x=180

x=45

3x=3×45=135

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

[设计意图] 列方程解应用题是学生理解的一个难点,找等量关系是难点,因此在教学中先引导学生用画方框图的方法理解等量关系,在此基础上引入画线段图的方法,进一步理解用图示表示数量关系,从而使学生能很容易地列出方程。在独立解方程的基础上,引导学生说出不同的解题方法,培养学生从不同角度解决问题的能力。

二、“ax-x=b”型方程的解法

师:现在我们已经求出了弟弟和姐姐的邮票张数,如果把“我和姐姐一共有180张邮票”改为“姐姐比我多90张邮票”,可以怎样列方程呢?(教师出示PPT课件)

师:如果把“我和姐姐一共有180张邮票”改为“姐姐比我多90张邮票”,也可以解决弟弟和姐姐各有多少张邮票这个问题,同样也可以借助线段图来理解。

(学生独立画线段图后,小组交流)

师:请同学们看一看,你和老师画的一样吗?

预设 生:一样。

(教师出示PPT课件)

弟弟:

姐姐:

师:请同学们认真观察线段图,找出数量关系,然后小组讨论一下,确定能找出怎样的数量关系。

预设 生:姐姐的邮票张数-弟弟的邮票张数=90张。

师:根据数量关系可以怎样列方程呢?

预设 生:解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。列出方程为3x-x=90。

(教师根据学生的回答演示PPT课件)

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=90

师:请同学们独立完成解题过程并汇报。

预设 生1:我用3x-x=2x,得出2x=90,求出x=45,然后把x=45代入3x,求出3x=135。

生2:我根据乘法分配律:3x-x=x×(3-1)=2x,再求出x=45,最后求出3x=135。

(教师随学生的回答出示PPT课件)

解法1:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=902x=90x=453x=3×45=135。

解法2:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

3x-x=90x×(3-1)=902x=90x=45

3x=3×45=135。

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

师:还有没有其他解法呢?同学们小组讨论后汇报。

预设 生:还可以用弟弟的张数+90=姐姐的张数。

师:怎样列方程解答呢?

预设 生:解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。列出方程:x+90=3x,先移项变成3x-x=90,解法同上。

师:说得非常好,通过学习我们知道了解形如“ax+x=b”“ax-x=b”的两种方程,具体步骤如下:

(教师出示PPT课件)

ax+x=b(a+1)x=bx=b÷(a+1)ax-x=b(a-1)x=bx=b÷(a-1)

[设计意图] 利用画线段图的方法,引导学生分析题中的数量关系,解形如“ax+x=b”“ax-x=b”的方程。

1.星期日,丁丁一家围在一起读书看报。想一想、算一算:丁丁的姐姐和妈妈今年各是多少岁?

2.完成教材第70页“练一练”第1,2题。

【参考答案】 1.解:设姐姐今年x岁,妈妈今年3x岁。x+3x=52 4x=52 x=13 3x=3×13=39 答:丁丁的姐姐和妈妈今年各是13岁,39岁。2.(教材第70页“练一练”第1题)(1)(画的长+画的宽)×2=周长 解:设宽为x cm。(2x+x)×2=162 x=27 27×2=54(cm) 答:长为54 cm,宽为27 cm。 (2)白键的个数+黑键的个数=88 解:设黑键有x个。 x+x+16=88 x=36 36+16=52(个) 答:白键有52个,黑键有36个。 (教材第70页“练一练”第2题)x=1 x=14 y=16 m=3 n=25 x=1.6

师:这节课我们学了什么知识?

预设 生:这节课我们共同学习了解形如“ax±x=b”的方程,学会怎样找等量关系和设未知数x列方程解应用题。

师:还有什么疑问吗?

预设 生:老师,我想问一下,在求方程中较大的数时,比如3x等于多少的时候,可以直接用算术方法计算吗?

师:这个问题提得好,可以,但是直接计算时要加单位名称,你们记住了吗?

预设 生:记住了。

[设计意图] 通过学生对所学知识进行总结,同时提出自己有疑问的问题,一方面增强学生的语言表达能力;另一方面对今天所学知识进行回顾,加强学生的有效记忆,使学生能更好地理解和掌握本节课的知识。

作业1

教材第70页“练一练”第3,4,5,6题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)解方程。

x+7x=48 x-12x=62

5.4x-1.6x=5.7 5x+0.1x=56.1

2.(基础题)看图列方程,并求解。

(1)

(2)

3.(难点题)李红买了一支铅笔和一本练习本,一共花了0.99元,练习本的单价是铅笔的2倍,铅笔和练习本的单价各是多少钱?

【提升培优】

4.(情景题)世界上最小的鸟是蜂鸟,一只麻雀的体重是100克,比一只蜂鸟的60倍还多4克,一只蜂鸟的体重是多少克?

5.(情景题)美美今年5岁,爸爸今年32岁,再过几年爸爸的年龄是美美的4倍?

【思维创新】

6.(探究题)今年妈妈的年龄是小华的3.7倍,小华比妈妈小27岁,今年妈妈和小华各多少岁?

【参考答案】

作业1:3.解:设小丽今年x岁。3x+4=37 x=11 答:小丽今年11岁。 4.解:设平均每盘有x个橘子。4x+2=50 x=12 答:平均每盘有12个橘子。 5.4x-3x=5 x=5 5×3=15(cm) 5×4=20(cm) 答:正方形周长为20 cm,三角形周长为15 cm。 6.解:设x时后钟状菌的高度能赶上竹子。32+4x=0.5+25x x=1.5 答:1.5时后钟状菌的高度能赶上竹子。

作业2:1.x=6 x=124 x=1.5 x=11 2.(1)3x+x=180 x=45 (2)4x-x=29.4 x=9.8 3.解:设铅笔的单价是x元。x+2x=0.99 x=0.33 2x=2×0.33=0.66 答:铅笔的单价是0.33元,练习本的单价是0.66元。 4.解:设一只蜂鸟的体重是x克。60x+4=100 x=1.6 答:一只蜂鸟的体重是1.6克。 5.解:设再过x年爸爸的年龄是美美的4倍。4(5+x)=32+x x=4 答:再过4年爸爸的年龄是美美的4倍。 6.解:设今年小华x岁。3.7x-x=27 x=10 3.7x=3.7×10=37 答:今年妈妈37岁,小华10岁。

邮票的张数

解:设弟弟有x张邮票,姐姐有3x张邮票。

x+3x=1804x=180x=45

3x=3×45=135

答:弟弟有45张邮票,姐姐有135张邮票。

人人都应获得探究问题的方法。课堂上,学生经历了阅读数学信息——提出数学问题——寻找数量关系——尝试用线段图表示情景图信息——思考设哪个未知量为x最合适——列方程、解方程、口头验证、作答的解题过程。力求做到引导学生利用数形结合(画图表示关系式)解方程,要求学生对每一步做解释,学生通过口头的表达,理解3x+x=180是根据前面寻找的数量关系“姐姐的张数+弟弟的张数=180张”列出算式,3x+x表示3个x加上一个x等于4个x,即4x,这样4x=180就是前一节课学习的内容了。

用方程解决实际问题,学生刚刚接触,比较陌生,数量关系对于用方程解决数学问题很重要,但是如何寻找这个关系式,点拨得不够好,导致学生解决这类问题仍有一定难度。

当学生画出不同的线段图时,让学生之间互相评价,学生提出了要注意标明线段图表示的是什么;当学生解题过程中遇到困难时,鼓励他们可以同桌交流,还不确定时可以前后桌讨论,给他们一个自己解决问题的空间。

【练一练·70页】

1.(1)(画的长+画的宽)×2=周长 解:设宽为x cm。(2x+x)×2=162 x=27 27×2=54(cm) 答:长为54 cm,宽为27 cm。 (2)白键的个数+黑键的个数=88 解:设黑键有x个。 x+x+16=88 x=36 36+16=52(个) 答:白键有52个,黑键有36个。 2.x=1 x=14 y=16 m=3 n=25 x=1.6 3.解:设小丽今年x岁。3x+4=37 x=11 答:小丽今年11岁。 4.解:设平均每盘有x个橘子。4x+2=50 x=12 答:平均每盘有12个橘子。 5.4x-3x=5 x=5 5×3=15(cm) 5×4=20(cm) 答:正方形周长为20 cm,三角形周长为15 cm。 6.解:设x时后钟状菌的高度能赶上竹子。32+4x=0.5+25x x=1.5 答:1.5时后钟状菌的高度能赶上竹子。

笑笑和淘气共储蓄520元,笑笑储蓄的钱数是淘气的3倍,笑笑储蓄多少元?

[名师点拨] 如果设笑笑储蓄x元,那么淘气的钱数表示出来就比较麻烦,也就更不容易列出方程,所以这里我们间接地设淘气储蓄x元,那么笑笑的钱数就可以用含有字母x的式子表示。依题意列出方程,求解后再求这道题的所求问题。

[解答] 设淘气储蓄x元,则笑笑储蓄3x元。

x+3x=5204x=520x=130

3x=3×130=390

答:笑笑储蓄390元。

【知识拓展】 华山小学对五(1)班同学进行了两次数学摸底考试,第一次及格人数是未及格人数的9倍,第二次及格人数增加3人,正好是未及格人数的24倍,五(1)班共有多少人?

思路分析:可以列方程解答,设第一次未及格的有x人,则及格的就有9x人。因为全班人数一定,第二次的及格人数增加了3人,所以未及格的人数同时要减少3人。根据“第二次及格人数是未及格人数的24倍”这一等量关系列方程。

解题过程:设第一次未及格的有x人,那么及格的有9x人。

9x+3=(x-3)×24

9x+3=24x-72……利用乘法分配律去掉括号

3=15x-72……两边同时减去9x

15x=75……两边同时加上72,“=”左右内容调换,让x在等式左边

x=5

9x=9×5=45

5+45=50(人)

答:五(1)班共有50人。

数学家华罗庚的故事

1910年11月12日,华罗庚出生于江苏省金坛县。华罗庚上完初中一年级后,因家境贫穷而辍学,但他仍然坚持自学数学。经过自己坚持不懈的努力,他的《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立的理由》的论文被清华大学数学系主任熊庆来教授发现,邀请他来清华大学,并被聘为大学教师,这在清华大学的历史上是破天荒的事情。

华罗庚十分注意数学方法在工业生产中的直接应用。他经常到工厂进行指导,进行数学应用普及工作,并编写了科普读物。

华罗庚也为青年人树立了自学成才的光辉榜样,他是一位自学成才、没有大学毕业的数学家。他说:“不怕困难、刻苦学习是我学好数学最主要的经验。”

华罗庚还是一位数学教育家,他培养了王元、陈景瑞、路启坚、杨乐、张广厚等一大批卓越的数学家。为了培养青年一代,他还为中学生编写了一些科普读物。

方程与方程思想

“含有未知数的等式叫方程。”这是大家非常熟悉的方程的定义。但实际上,学习方程仅仅知道这个定义没有多大价值。学习方程的价值在于会用方程解决问题。逐步学会运用代数的方法思考问题。即培养学生代数思维的能力,这一切离不开方程思想的渗透。

方程思想具有很丰富的含义,其核心体现在:

(1)建模思想。

(2)转化(数学上通常叫“化归”)思想。

中小学数学教育界一直存在这样的观点:一元一次方程比小学四则混合运算进步,但两者没有本质的不同。其实不然,两者有着本质的区别:小学四则混合运算仅仅提供一种算法,而一元一次方程则比较全面地展示了建模思想——用等号将相互等值的两件事情联系起来,等号的左右两边等价,至于其中的关系是用自然语言表示的,还是用数学符号表达的,都不太重要,重要的是等号左右两边的两件事情在数学上是等价的,这就是数学建模的本质表现之一。方程根本没有经过任何运算,只是阐述了一个事实本身,一个没有经过任何加工的事实本身,方程只是在说明两件事情是等价的。比如,小明走了5千米,用了2时,速度是多少?四则运算是:速度=5÷2,而方程则是:设速度为x千米/时,则2x=5。显然,前者用已知的两个量——路程、时间表示出未知的量——速度,而后者是再现了路程、时间、速度之间的关系。要强调用数学的符号把要说的话(即两件事情等价)表达出来,这个是根本,是学生必须真正掌握的东西。体会方程是从现实生活到数学的一个提炼过程,一个用数学符号提炼现实生活中的特定关系的过程。

方程中的转化思想可以用下图描述:

数学问题方程问题

原问题的解答方程的解答

方程的学习有两点特别重要,一个是抽象、概括,另一个是做事情的运筹和逻辑的条理。做一件事情,脑子里始终要有一个比较清晰的思路、计划。当然,方程的抽象在于:围绕着既定的目标(解决给定的问题)进行有效的抽象,而不是进行漫无边际的抽象。如小民的爸爸现有10元钱,可以买公债,可以储蓄,可以买股票。请你帮他设计一下,如何投资,才能保值、增值?在抽象时,要紧紧围绕“保值、增值投资方案的设计”这个目标,列出方程,而不是漫无边际地设想。

2 相遇问题

为进一步提高学生用方程解决简单实际问题的能力,经历解决问题的过程。教材创设了淘气、笑笑同时从家里出发,“路途相遇”的情景;通过简单的路线图等方式呈现了速度、路程等信息,设置了四个问题。第一个问题是根据两人的步行速度信息估计在何处相遇;第二个问题是列方程解决相遇问题中的求相遇时间;第三个问题是变换两人步行的速度,再列方程解相遇问题;第四个问题是积累生活中用类似等量关系列方程解决的原型问题。

1.会分析简单实际问题中的数量关系,提高用方程解决简单实际问题的能力,培养用方程解决问题的意识。掌握运动中的物体速度、时间、路程之间的数量关系,会根据此数量关系解答相向运动中的求相遇时间的实际问题。

2.经历解决问题的过程,体验数学与日常生活密切相关,提高收集信息、处理信息、建立模型的能力。

3.通过阐明数学在日常生活中的广泛应用,激发学生学习数学的兴趣。

【重点】 理解相遇问题的结构特点,能根据速度、时间、路程之间的数量关系解决求相遇时间的问题。

【难点】 理解相向运动中求相遇时间问题的解决方法。

【教师准备】 PPT课件。

解下列方程。

5x+7x=60 13m-m=24

【参考答案】 x=5 m=2

方法一:创设情景、导入新课

师:请同学们看大屏幕中的三个量。(PPT课件出示:路程、速度、时间三个量)

师:路程、速度、时间这三个量之间有什么关系?

预设 生:路程=速度×时间。

师:他回答得真不错,咱们掌声鼓励。老师也鼓掌(不碰上),怎么没声音呀?

教师边做手势边叙述:两手碰在一起在数学中称为“相遇”。

师:两个掌心怎样放着?

预设 生:面对面。

师:“面对面”在数学上称为“相对”或“相向”。

师:两只手掌是怎样运动的?

预设 生:从两个地方同时相对而行。

师:两只手掌同时相对而行,相遇就发出响声。这节课,我们一起来探究有关相遇的问题。

板书课题:相遇问题。

师:我们再慢慢鼓掌体会一下。两只手掌相遇这种现象我们在日常生活中经常可以见到。

[设计意图] 利用有关速度、时间、路程三个量之间的提问,既回顾了旧知,又为进一步的提问做好了铺垫,借助老师的鼓励,激发学生的学习兴趣,同时利用掌声来引入本节课的主题,从而引出“相遇问题”。

方法二:创设情景、引入新课

师:学习数学是为了在实际生活中应用数学,老师这里就有一个问题,请同学们解答一下:

昨天晚上,我的一个朋友向我借几本书,恰好我也有急事要办,我们两家离得不远,坐车不值得,你能不能想个办法,使我们尽快地见面呢?

预设 生:两人一起走,在路上就相遇了。

师:同学们反应真快!我们也是这么做的,我放下电话,就出门了。同时我的朋友也从家出发,我们俩遇见后,我把书给他。请问大家,这个运动的过程在数学上属于什么问题呢?

预设 生:相遇问题。

师:我们两人出发的时间有什么关系?

预设 生:从两地同时出发。

师:我们走的方向怎样?

预设 生:相向。

师:最后我们怎么样了?

预设 生:相遇了。

师:今天这节课我们就来研究相遇问题,看一看这种类型的问题有什么规律。

板书课题:相遇问题。

[设计意图] 利用生活中的实际例子引发提问,便于学生理解,并能激发学生探究新问题的兴趣,为新课起到了良好的铺垫作用。

方法三、寻找信息,提出问题

PPT课件出示情景图:

师:仔细观察屏幕,从这一情景中,你知道了些什么?

预设 生1:张叔叔要给王阿姨送一份材料。

生2:他们约定两人坐车出发。

生3:遗址公园到天桥的路程是50千米。

生4:王阿姨坐车每小时行40千米。

生5:张叔叔坐车每小时行60千米。

师:王阿姨要得到这份材料,有什么办法?

预设 生1:王阿姨去张叔叔那里去取。

生2:王阿姨让张叔叔给她送来。

生3:王阿姨和张叔叔同时出门,两人在途中碰在一起。

师:在现有的条件下,王阿姨要想在最快的时间内得到这份材料,应该怎么办?

预设 生:两人同时坐车出发,在途中碰在一起。

师:从两地、同时出发、相对而行、相遇,我们把这样的问题称为相遇问题。今天这节课我们就来研究“相遇问题”。

板书课题:相遇问题。

[设计意图] 利用PPT课件出示情景图,直观形象地呈现了相遇问题的几个特点,并通过观察情景图,引导学生说出题中的信息,从而引出相遇问题。

一、估计两人在何处相遇

师:下面我们就来探讨有关相遇问题的知识。(教师出示PPT课件)

淘气家到笑笑家的路程是840 m,两人同时从家里出发。

师:请同学们估计一下,两人可能在什么地方相遇呢?

预设 生1:有可能在商店相遇。

生2:不对,应该在邮局相遇。

师:你为什么这么肯定一定在邮局相遇呢?

预设 生:因为淘气步行的速度是每分钟70米,而笑笑每分钟步行50米,淘气比笑笑步行的速度快,从直观上看,在同一时间内笑笑走的路程要比淘气走的路程少,所以我认为应该在邮局相遇。

[设计意图] 利用情景图引导学生感受淘气和笑笑的行驶速度与行驶路程的关系。

二、用线段图表示淘气和笑笑出发后多长时间相遇

师:从题中你知道了哪些信息?

预设 生1:知道淘气家到笑笑家的路程是840米。

生2:两人是同时出发的。

生3:还知道淘气步行的速度是每分钟70米,笑笑步行的速度是每分钟50米。

师:要求的问题是什么?

预设 生:要求的问题是淘气和笑笑出发后多长时间相遇。

师:解决相遇问题,一般利用线段图来帮助我们分析,那么你们能不能把这条路线用线段图表示出来呢?

师:请同学们画出线段图。

(学生画线段图,教师巡视)

师:好了,下面请同学们和老师共同画出线段图,看一看你画的线段图和老师画的有什么不一样。

师:两人是同时出发,相向而行,那么相遇时两人所走的路程和就是什么?

预设 生:相遇时两人所走的路程和就是淘气家到笑笑家的路程,即淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。

师:说得非常好,所以用线段图表示出来就是:先画淘气所走的路程,再画笑笑所走的路程,它们的路程之和就是淘气家到笑笑家的路程,为840米。(教师边说边画出线段图)

师:请同学们仔细观察线段图,你们能找到什么数量关系?

预设 生:淘气走的路程+笑笑走的路程=840米。

师:笑笑走的路程等于什么?

预设 生:笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间。

教师板书:笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间。

师:淘气走的路程等于什么?

预设 生:淘气走的路程=淘气步行的速度×时间。

教师板书:淘气走的路程=淘气步行的速度×时间。

师:根据这个等量关系,你们能用方程解决问题吗?

预设 生:能。

师:请同学们在练习本上试着列方程解答。

师:谁能说一说你是怎样列出方程的?

预设 生:解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。可以列出方程70x+50x=840。

教师随学生的回答出示PPT课件并板书:

解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。

70x+50x=840

师:怎样解答呢?

预设 生:70个x+50个x=120个x,得出120x=840,求出x=7。

教师随学生的回答演示并板书:

120x=840x=7

答:出发后7分相遇。

[设计意图] 引导学生利用画线段图的方法分析题里的数量关系,从而列出方程解决问题。

三、改变淘气和笑笑的步行速度

师:如果我们把淘气和笑笑的步行速度改变一下,又应该怎样计算呢?(教师出示PPT课件)

如果淘气步行的速度是80米/分,笑笑步行的速度是60米/分,他们出发后多长时间相遇?先想一想,再列方程解决问题。

师:等量关系会有变化吗?

预设 生:不会有变化。

师:为什么?

预设 生:因为只是改变了步行的速度,其他的都没有改变。

师:好,下面请同学们根据上面的关系式,列方程解答。

预设 生:解:设出发后x分相遇。

80x+60x=840140x=840x=6

答:出发后6分相遇。

教师随着学生的回答板书如下:

解:设出发后x分相遇。

80x+60x=840140x=840x=6

答:出发后6分相遇。

[设计意图] 利用相同的关系式,替换速度,列方程解决问题。

四、列举生活中的实际例子

师:那么,同学们能举出生活中用这种类似的等量关系列方程解决问题吗?

(教师出示PPT课件)

请举出生活中的其他情景,也可以用类似的等量关系列方程解决。

预设 生:小明家和小红家相距900米,小明每分钟走50米,小红每分钟走40米。两人同时从家出发,相对而行,出发后几分钟相遇?

师:说得太好了,生活中还有许许多多这样的问题,比如:(教师出示PPT课件)

1.挖一条长165米的隧道,由甲、乙两个工程队从两端同时施工。甲队每天向前挖6米,乙队每天向前挖5米。挖通这条隧道需要多少天?设挖通这条隧道需要x天,下面方程正确的是( )。

A.6x+5x=6 B.6+5x=165

C.6x+5x=165

2.长沙到广州的公路长699千米,一列货车从长沙开往广州,每小时行69千米,这列货车开出一小时后,一列客车从广州开往长沙,每小时行71千米,经过多少小时,两车相遇?

3.快车每小时行135千米,慢车每小时行95千米,两车分别从甲、乙两地同时出发相向而行,已知甲、乙两地相距2300千米,两车几小时后相遇?

【参考答案】 1.C 2.5.5小时 3.10小时

[设计意图] 在列方程解相遇问题的基础上,提高学生解相遇问题的能力。

师:下面老师就来检验一下同学们对相遇问题的掌握情况。

(教师出示PPT课件)

1.小明家和小红家相距1000米,两人同时从家出发。

(1)出发后几分钟相遇?

(2)相遇时小明走了多少米?

2.完成教材第72页“练一练”第1,2题。

【参考答案】 1.(1)解:设出发后x分钟相遇。60x+65x=1000 x=8 (2)60×8=480(米)2.(教材第72页“练一练”第1题)(1)估计两人会在李村附近相遇 (2)解:设出发后x时相遇。(40+60)x=50 x=0.5 0.5×40=20(千米) 答:出发后0.5时相遇,相遇地点距公园20千米。 (教材第72页“练一练”第2题)解:设x天后能够铺完这条公路。(80+60)x=1400 x=10

师:今天这节课,我们学习了什么内容?

预设 生:相遇问题。

师:相遇问题的特点是什么?

预设 生:两人同时出发,相向而行,相遇的时候两个人行驶的时间相同。

师:一般用什么方法解答?

预设 生:一般画线段图分析,列方程解决。

[设计意图] 通过学生对所学知识进行总结,一方面增强学生的语言表达能力;另一方面对今天所学知识进行回顾,加强学生的有效记忆。

作业1

教材第72页“练一练”第3,4,5题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)开心果家和小丸子家相距2000米,两人同时从家出发。开心果每分钟走60米,小丸子每分钟走65米。出发后多长时间相遇?

2.(重点题)甲、乙两列火车同时从相距570 km的两地相向开出,经过几小时相遇?

3.(重点题)甲、乙两组工人要加工11200个零件,甲组每天加工840个,乙组每天加工760个,两组同时开工,经过几天可以完工?

【提升培优】

4.(变式题)甲、乙两船分别从两个港口同时相向开出,甲船每小时行驶33千米,乙船每小时比甲船多行驶2千米,两港口相距4760千米,几小时后两船相遇?

5.(重点题)甲、乙两个工程队一起修一条长128米的隧道,从两端同时开工,甲队每天向前挖7米,乙队每天向前挖9米。这条隧道需要多长时间挖完?(用算术和方程两种方法解)

【思维创新】

6.(探究题)甲、乙两车分别从相距480千米的两地同时开出,5小时后相遇。甲车每小时比乙车多行8千米,相遇时乙车行了多少千米?

【参考答案】

作业1:3.x=4 m=9 y=35 y=52 x=1.3 n=2 4.解:设录完这份文件需用x分钟。(100+90)x=5700 x=30 5.解:设两火车经过x小时相遇。(60+72)x=660 x=5

作业2:1.解:设出发后x分钟相遇。60x+65x=2000 x=16 2.解:设经过x小时相遇。110x+80x=570 x=3 3.解:设经过x天可以完工。840x+760x=11200 x=7 4.解:设x小时后两船相遇。 33x+(33+2)x=4760 x=70 5.128÷(7+9)=8(天) 解:设这条隧道需要x天挖完。7x+9x=128 x=8 6.解:设乙车的速度为x千米/时。5x+5(x+8)=480 x=44 44×5=220(千米)

相遇问题

笑笑走的路程=笑笑步行的速度×时间

淘气走的路程=淘气步行的速度×时间

解:设出发后x分相遇,那么淘气走了70x米,笑笑走了50x米。

70x+50x=840120x=840x=7

答:出发后7分相遇。

相遇问题的重点和难点是对题中关键字眼的理解,如果单纯地从题目出发,对这些字眼进行讲解,我想教学的效果也不会很差,但是缺少了关键的一点,那就是体验。对于小学生来讲,体验过的知识能加深理解与感悟,为后续学习带来极好的知识铺垫,所学的知识印象深刻,知识的运用自然也会更灵活与正确。在教学相遇应用题时,我让同桌两名学生分别扮演甲车司机和乙车司机,在自己的课桌上演示相遇过程,充分调动了学生的学习积极性和主动性。学生在一次次愉悦的演示过程中,感受、理解相遇问题的规律和特征。

在教学中应多给学生独立探究的机会,引导学生说出探索的结果,说得不好,教师给予指导,这样能激发学生的学习兴趣。

再次设计这节课时,我会让学生独立思考和探究解决方法,然后由学生补充说明,最后老师加以讲解和说明。

【练一练·72页】

1.(1)估计两人会在李村附近相遇 (2)解:设出发后x时相遇。(40+60)x=50 x=0.5 0.5×40=20(千米) 答:出发后0.5时相遇,相遇地点距公园20千米。 2.解:设x天后能够铺完这条公路。(80+60)x=1400 x=10 3.x=4 m=9 y=35 y=52 x=1.3 n=2 4.解:设录完这份文件需用x分钟。(100+90)x=5700 x=30 5.解:设两火车经过x小时相遇。(60+72)x=660 x=5

【练习六·73页】

1.(1)柳树棵数×2(杨树棵数)+柳树棵数=36棵 解:设柳树有x棵。2x+x=36 x=12 12×2=24(棵) 答:柳树有12棵,杨树有24棵。 (2)4×块数=边长3 dm砖面积×96块 解:设用面积4 dm2方砖需x块。4x=3×3×96 x=216 答:略。 (3)蜂鸟体重×50=麻雀体重-1 解:设麻雀重x克。x-1=2.1×50 x=106 答:略。 2.x=15 y=6.1 x=11 x=21 x=10 x=0.9 3.解:设灰兔有x只。x+8=3x x=4 4×3=12(只) 答:灰兔有4只,白兔有12只。 4.买香蕉的钱数+买橘子的钱数=总价钱 解:设每千克橘子x元。x+2x=7.2 x=2.4 2.4×2=4.8(元) 答:每千克香蕉4.8元,每千克橘子2.4元。 5.解:设戴红帽的学生有x人,则戴黄帽的学生有2x人。2x-x=5 x=5 2x=2×5=10 答:略。 6.解:设地球赤道的周长大约x万千米。7x+2=30 x=4 答:略。 7.(1)1箱梨:72÷4=18(元) 1箱苹果:(108-18)÷3=30(元) (2)(250-5×30)÷18≈5(箱) 8.(1) (2)5400÷(280+320)=9(分) 9.60÷(3+2)=12(时) 10.(3-12×0.1)÷15=0.12(元) 11.(1)奇思改变了淘气的出发时间把“两人同时从家出发”改为“淘气早出发1分” (2)如:若笑笑和淘气想在中点相遇,笑笑需要提前几分钟出发?(答案不唯一)

甲、乙两城相距2800千米,从甲城往乙城开出一列快车,每小时行驶125千米。4小时后,从乙城往甲城开出一列慢车,每小时行驶105千米。慢车开出几小时后与快车相遇?

[名师点拨] 如果两车同时相对开出,那么相遇时两车所走的路程和就是甲、乙两城间的距离2800千米。本题中快车开出4小时后,慢车才开出,到两车相遇,它们所走的路程和还是2800千米,但是它们行驶的时间不相同。快车行驶的时间是4小时+相遇时间,慢车行驶的时间就是相遇时间。快车行驶的路程是125×4+125×相遇时间,慢车行驶的路程是105×相遇时间。根据题意可以得出:快车行驶的路程+慢车行驶的路程=甲、乙两城间的距离。

[解答] 设慢车开出x小时后与快车相遇。

125x+125×4+105x=2800230x=2800-500230x=2300x=10

答:慢车开出10小时后与快车相遇。

【知识拓展】 相背问题和追及问题也是行程问题。相背路程=甲行的路程+乙行的路程;追及路程=速度差×追及时间。

行程问题

行程问题的变化较多,是反映物体匀速运动的应用题。有的涉及一个物体的运动,有的涉及两个物体的运动。后者又有相向运动(称为相遇问题)和同向运动(称为追及问题)等情况。每一种情况都有求路程、求时间、求速度之分。然而,行程问题的各种情况,都可归结为匀速运动中路程、速度与时间之间的一个基本数量关系。即:路程=速度×时间。

只是还要根据题目的具体情况,考虑一些与物体运动过程有关的细节。如运动的方向(相向、背向、同向),出发的地点(两地、同地),出发的时间(同时、先后),运动的路径(封闭、不封闭),运动的结果(相遇、相距、交错而过、追及等)。所以,弄清物体运动变化的具体情况,是灵活运用匀速运动的数量关系式正确解答行程问题的关键。

紧急通知

小强在环形公路上练长跑。过了一个小时,小明接到一项紧急通知,必须尽快传送给小强。现在知道:环形公路全长35千米,小强每小时跑15千米,小明骑自行车每小时行25千米。请你想一想,小明把通知送到小强手中,至少需要多长时间?

(1)按照常规的思考方法,小强在前面跑,小明在后面追。

小明比小强每小时快25-15=10(千米),

小强先跑一小时的路程为15千米,

小明追到小强的时间为15÷(25-15)=1.5(小时)。

也就是说,小明追上小强,需要1小时30分钟。

(2)如果我们换一种思维方法,让小明不去“追”小强,而是沿着环形公路去“迎”小强,结果如何呢?

小明去迎小强,其路程为35-15=20(千米),

小明、小强的速度和为25+15=40(千米/小时),

那么小明、小强碰面需要的时间为20÷40=0.5(小时)。

也就是说,这种反过来去“迎”的方法比常规去“追”的方法节约了一个小时的时间。

一“追”一“迎”,只有一字之差,却把计算方法由“同向而追”变成了“相向而迎”(因为是在环形公路上,所以也可以说是“背向”),也就是把“路程÷速度差”变成了“路程÷速度和”,当然节省时间了。

数学好玩

学生在学习本节前已经有过“用数学”的经历,在日常学习中积累了一定的数学知识。“数学好玩”旨在通过一系列与生活紧密联系的实践活动,培养学生综合应用所学的知识解决实际问题的能力,锻炼学生“学数学、用数学”的能力。本节安排了三课时内容,分别是“象征性”长跑、有趣的折叠、包装的学问。第一课时是设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案,让学生根据所处位置设计方案,考查学生利用数据、收集和处理数据的能力。第二课时是将平面图形折叠成立体图形的问题,意在培养学生的空间观念。第三课时是探究几个相同长方体组合成新长方体的多种方法以及使其表面积最小的最优策略。让学生综合应用表面积等知识来讨论

如何节约包装纸问题,不仅培养学生的节约意识,也有助于提高学生解决实际问题的能力,使学生感受到数学与实际生活的密切联系。

1.通过利用所学的相关知识,提高学生的动手操作能力,培养学生的数学应用意识。

2.在实践活动中,培养学生发现问题、解决问题的能力,提升数学思维能力,提高学习兴趣。

【重点】 培养学生的动手操作能力及观察、分析能力。

【难点】 完成实践活动中的自主设计的相关活动要求。

第课时 “象征性”长跑

1.能利用已有的知识,依据实际情况设计出比较合理的“象征性”长跑活动方案,培养学生的数学应用意识。

2.提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生体会到数学与实际生活的联系和作用,增强学生学习数学的兴趣。

【重点】 利用数据的计算、收集和处理等知识,解决一些实际问题。

【难点】 培养学生用数学的眼光观察生活、解决问题的能力。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 调查学校所在城市到北京的距离以及到北京途经的主要城市和城市之间的距离。

情景创设

师:同学们在愉快的学习中,保证良好的锻炼是非常必要的,下面我们就来研究一下“象征性”长跑问题。为增强体质,培养锻炼身体的好习惯,月亮湾小学准备组织五年级学生开展“跑向北京”的象征性长跑活动,学校向同学们征集活动方案,如果你是其中的一员,会怎样设计?

板书课题:“象征性”长跑。

[设计意图] 从学生熟悉的生活实际出发,有利于调动学生的学习积极性和探究知识的欲望。

活动过程

1.布置活动任务。

(1)PPT课件出示。

师:请在地图上找一找,我们的家乡在哪里?我们的首都北京在哪里?

学生在地图上寻找自己家乡所在的省份及北京的位置,然后汇报。

(2)提出任务。

设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案。(教师板书)

2.设计活动方案。

(1)设计准备。

师:想一想,在设计方案前,先要解决哪些问题?

预设 生1:需要确定每人每天跑的路程。

生2:需要调查从学校所在城市到北京途经的主要城市和城市之间的路程。

生3:需要调查从学校所在城市到北京的距离大约有多少千米。

(2)汇报。

师:课前老师已经布置大家去做相关的调查了,谁愿意汇报你调查的结果?

学生自由举手汇报。

(3)设计方案。

师:如果全班用接力方式跑完全程,怎样设计活动方案?

教师要引导学生回答出:设计好每人所要跑的路程,每个接力的同学应该在什么地方做好接力准备等。

师:你们能为这次活动确定一个最受欢迎的主题吗?

学生独立思考后,小组讨论,各小组选出一个最受欢迎的主题。

把每小组选出的主题在全班讨论,最后确定一个最受欢迎的主题。

(4)设计记录表,记录数据。

请同学们分小组设计一个记录表,把需要收集的数据记录下来。

学生小组合作,设计记录表,记录数据。

(5)交流。

小组内应该如何分工?说说每个人的分工是什么。

学生讨论小组内的分工,再反馈汇报。

3.收集信息,参与实践。

师:老师让同学们分组收集与长跑相关的数据,大家收集好了吗?

预设 生:收集好了。

师:下面请同学们根据收集好的数据,把教材第76页的表格填写完整。

学生根据小组活动中记录员记录的数据,完成表格的填写。

教师选择几份填写较好的表格,用投影仪展示。

师:想一想,一个好的方案需要符合哪些条件?

预设 生1:一个好的方案要做到步骤完整。

生2:一个好的方案要符合实际。

PPT课件出示。

师:想一想,在举行“象征性长跑活动”中,应该注意哪些问题?

学生思考讨论应该注意的事项,全班交流,形成统一意见。

学生根据收集的资料自主填写“象征性长跑活动方案”的主题、时间、方案和注意事项等内容。

[设计意图] 通过设计“象征性长跑活动方案”,培养学生设计方案的能力,使学生在设计方案的过程中,提高合作学习和独立完成任务的能力。

4.交流反思设计过程。

师:在设计方案中,一般需要考虑哪些问题?

预设 生1:要考虑人员如何安排。

生2:要考虑活动的步骤。

生3:要考虑收集哪些资料。

……

师:在设计方案前,我们收集和记录了哪些数据?是用什么方法得到这些数据的?

预设 生1:收集记录了从学校所在城市到北京的距离。

生2:途经的主要城市及每人每天跑的路程等数据。

生3:是通过查资料、实际测量等方法得到这些数据的。

师:在设计“象征性长跑活动方案”的过程中,你用到了哪些数学知识和方法?

预设 生1:我用到了收集资料的知识。

生2:我运用了实际调查的方法。

师:整个活动中,我们得到了什么有益的启示?遇到了哪些困难?是如何解决的?

学生独立思考后,在小组里说一说自己得到的启示。

指名汇报,教师适当小结。

[设计意图] 让学生经历“质疑——反思——归纳”的过程,培养学生的分析归纳能力和逻辑推理能力,引导学生创造性地从多角度进行思考。

本节课我们学习了设计“象征性”长跑活动方案的方法。设计活动方案时,首先要做好各项准备工作,通过调查、收集相关数据,再根据收集的数据在小组内设计方案。方案设计好后,通过全班的交流讨论,根据实际情况进行修改,设计出全班的“象征性”长跑活动方案。

“象征性”长跑

1.活动任务:设计一个从学校“跑向北京”的象征性长跑活动方案。

2.设计方案:需要解决哪些问题、设计记录表、记录数据、讨论分工。

3.动手操作:收集数据、填写表格、设计方案。

4.交流反思:需要考虑的问题、收集记录了哪些数据、用到了哪些知识……

本节课的活动设计围绕“象征性”进行模拟设计,为了实践活动的顺利进行,增强学生的活动真实感,在活动准备的过程中,注意引导学生搜集相关的数据,体验、观察生活中的长跑,让学生在参与活动的过程中,体验到自己就是方案的设计者、活动的参与者。

对学生的数据收集、方案设计的展示和评价较少。活动过程的衔接导语较少。

有条件的学校,可以开展一次真实的长跑活动,为学习“象征性”长跑提供真实的过程体验。可以考虑活动以小组为单位,提交活动设计的相关方案。

第课时 有趣的折叠

1.进一步理解长方体、正方体表面积的含义,并能正确判断平面展开图所对应的简单立体图形。

2.经历折叠与展开的过程,体会立体图形和它的平面展开图之间的联系,发展学生的空间观念。

【重点】 体会立体图形和它的平面展开图之间的联系,发展空间观念。

【难点】 能正确判断平面展开图所对应的简单的立体图形。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 正方体、长方体等形状规则的纸盒。

情景激疑,引入课题

师:(出示一个三棱锥纸盒)请大家猜一猜,它的展开图是下面哪一个?说说你的理由。

学生汇报,教师演示,导入课题。

板书课题:有趣的折叠。

[设计意图] 在这个情景中,教师提供具体的立体图形,让学生通过想象,再通过具体操作,使学生初步体会立体图形与其平面展开图之间的转化。

动手操作,探究新知

1.想一想。

PPT课件出示:

(1)提问:将这个图形按虚线折叠成一个封闭的立体图形。想一想,它的形状像什么?

学生思考后,与同伴交流讨论,发表自己的看法。

(2)反馈汇报,引导学生回答出:这个图形沿虚线折叠后,可能是一座小房子。

2.做一做。

(1)让学生用剪刀把教材附页3中的图1剪下来,并沿虚线折叠成一个封闭的立体图形。

教师指导:剪的时候要沿着外侧的边线剪。

学生动手把图剪下来,教师巡视指导,防止学生剪错。

再次指导:折的时候,要沿着虚线折,要折成封闭的立体图形。

反馈汇报,引导学生回答出:折成的是一座小房子。

[设计意图] 通过让学生想象折叠后的立体图形以及动手操作,可以培养学生发现平面展开图与立体图形之间的对应关系,发展空间观念。

3.算一算。

师:刚才折叠出来的房子是一座仓库的模型,它各边的实际长度是图中相应长度的100倍,你知道这座仓库的占地面积是多少吗?

师:要求这座仓库的占地面积,关键要知道哪些条件?

学生思考后回答:关键要确定仓库地面的长和宽是多少。

师:如何确定仓库地面的长和宽是多少呢?

预设 生1:根据仓库模型的长和宽来计算。

生2:仓库模型的长是8厘米,宽是3厘米,实际长度是模型长和宽的100倍,通过计算可知,仓库的长是800厘米,即8米;宽是300厘米,也就是3米。

……

师:根据刚才同学们的探究,你们能计算出这座仓库的占地面积吗?请同学们独立计算出这座仓库的占地面积。

学生独立计算,教师巡视。

反馈汇报:这座仓库的占地面积是24平方米。

4.标一标。

PPT课件出示:

(1)提问:右边的是小房子的平面展开图,比较一下,展开图中缺少了一些什么?

学生观察后回答:缺少了窗户、烟囱和小鸟。

(2)追问:窗户、烟囱和小鸟的位置你们能在展开图上标出来吗?标的时候需要注意什么?

学生思考,与同伴交流后反馈汇报。

引导学生回答出:在标的时候,需要注意弄清这些物体所在的具体位置,并在展开图上找出对应的位置。

(3)引导学生先找一找这些物体在展开图中的位置,然后在展开图中标出来。

学生独立标出这些物体的位置,教师巡视,对有困难的学生给予指导。

小组展示:把自己标好的图在小组里展示给其他同学看,互相检查一下,看看有没有标错的,并改正。

[设计意图] 通过让学生“想一想”“做一做”“算一算”“标一标”,培养学生建立平面展开图与立体图形之间的对应关系,拓宽学生的思路,让学生的思维“动”起来,把学生对图形认识由直观感知提升到理性思维的层面,发展学生的空间观念。

巩固练习,检验技能

1.下面是两个包装盒的平面展开图,这两个包装盒的形状分别是:① ;② 。?

2.下面两个平面展开图折叠后所围成的立体图形分别与画出的哪个立体图形相对应?

3.PPT课件出示:

下列图形中,哪个能够折叠成正方体?先说一说你是怎么想的,再将附页3中的图2剪下来折一折。

(1)提出要求:观察这三幅图,想一想,哪个能折成正方体?

让学生先想一想,再在小组内和同学说一说你是怎样想的。

学生独立思考后小组讨论,发表看法。

(2)独立把能折叠成正方体的相对的面标出来。

(3)全班汇报,集体订正。

【参考答案】 1.①长方体 ②正方体 2.①a ②c 3.第1个和第2个能折叠成正方体,标一标略。

[设计意图] 通过前面的学习,学生已经掌握了本节课所要学的内容,学生急需要寻找一块“用武”之地,此时适当的巩固、应用必不可少。通过习题的解答,让学生利用已学的知识,做出解答,让学生体验成功的喜悦,增强学生对学习数学的渴望和信心。

师:本节课我们学到了什么?你有什么收获?

师:(学生思考后总结)这节课我们通过把“仓库模型”的展开图折叠成仓库,在动手操作的过程中学会了关于平面展开图通过折叠得到一个简单立体图形的方法,初步掌握了平面展开图与立体图形的对应关系,我们的空间观念也得到了提升。

有趣的折叠

把立体图形的展开图折叠成立体图形时,要沿虚线折叠。

折叠时要找准立体图形展开图与立体图形相对应的面。

在教学过程中,教师注意引导学生积极参与活动,努力想象平面展开图与立体图形之间是如何转换的。教学设计有层次地展开,由浅入深。

对于折叠和展开的过程,没有充分利用PPT课件给学生演示动态的过程。

在本节课教学活动中,要让学生通过观察思考、动手操作,熟悉长方体、正方体的展开图以及图形折叠后的形状。培养学生的空间想象能力是本节课的重点也是难点,而突破这一重难点必须建立在学生动手操作、积极想象的基础之上。

第课时 包装的学问

1.利用表面积的有关知识,探索多个相同的长方体叠放的方法以及使其表面积最小的最优策略,体验策略的多样化,发展优化思想。

2.通过解决包装中的相关问题,体会棱、面、体三者之间的关系,进一步培养学生的空间感。

3.通过动手操作、与同伴交流,体验解决问题的基本过程和方法,提高解决问题的能力,感受数学与生活的密切联系。

【重点】 多个相同长方体叠放后使其表面积最小的最优策略的基本过程和方法。

【难点】 多个相同长方体叠放后使其表面积最小的最优策略的基本过程和方法。

【教师准备】 PPT课件。

【学生准备】 两个相同的长方体纸盒,四盒磁带。

活动过程

活动一:包糖果。

师:儿童节快到了,淘气要给台湾的小朋友寄糖果,两盒糖果包成一包,怎样包才能节约包装纸?(接口处不计,单位:cm)

PPT课件出示:

1.说一说。

(1)提问:谁能说一说,对“把两包糖果包成一包,怎样包才能节约包装纸”这个问题,你是怎么想的?

学生思考后,举手发言。

预设 生1:我觉得要节约包装纸,就要使包装后的表面积最小。

生2:我觉得要想办法把所有的包装方法都找到,计算一下。

……

2.拼一拼。

师:刚才有一位同学说要把所有的包装方法都找到,也就是看看两包糖果包成一包有几种方案,下面我们就一起来探究这个问题。

(1)让学生以小组为单位,拿出准备好的两个相同的长方体,想一想,拼一拼,看看能有几种不同的拼法。

学生进行小组活动,摆一摆,拼一拼。

(2)指名学生到讲台上摆一摆,演示给其他同学看。

(3)提问:通过动手摆一摆,你们弄清楚有几种不同的方案了吗?

引导学生回答出:有三种不同的方案。

3.算一算。

PPT课件出示:

师:要计算这三种拼法拼成的长方体的表面积,必须要知道哪些条件?

学生观察后回答:需要知道拼成的大长方体的长、宽和高。

师:这三种拼法拼成的大长方体的长、宽、高你们都知道吗?

引导学生回答出:有的知道,有的不知道,但不知道的都可以通过计算求出来。

师:请同学们独立计算出每种方案拼成的大长方体的表面积。

学生独立计算,教师巡视,对有困难的学生给予帮助。

让学生在小组里互相检查一下同伴计算的结果对不对,并纠正错误的算法。

反馈汇报:指名汇报计算的结果,并说清楚哪种方案最节约包装纸。

师:除了用计算的方法,你觉得还能用什么方法判断哪种包装方案最节约包装纸呢?

预设 生1:可以通过观察,发现哪种方法最节约包装纸。

生2:我发现三种方案在拼的过程中,拼成的大长方体的表面积都比原来两个长方体的表面积之和减少了两个面的面积,那么减少的面的面积越大,拼成的大长方体的表面积就越小,所以把最大的两个面重叠,拼成的大长方体表面积最小,也就最省包装纸。

……

[设计意图] 在教学过程中,通过让学生思考和动手操作,使每个学生都能找出解决问题的途径,训练了学生用不同的思维来解题的能力。同时让学生说说自己的想法,进一步培养了学生语言表达的能力。

活动二:包磁带。

1.获得数据。

师:四盒磁带同学们准备好了吗?现在要包装这些磁带,至少需要多少包装纸,你们可以解决了吗?量出相关数据,列式计算。

学生先独立测量,再完成,反馈不同的方法。

[设计意图] 理解在接口处不计的情况下,长方体的表面积就是至少需要的包装纸的大小。

2.两盒磁带的包装形式。

如果把两盒磁带包装在一起,有几种包装形式?接口处不计的话,怎样包装最节约包装纸?请同桌一起合作,摆一摆,量一量,算一算,共同解决。

指名学生上前面摆出不同的包装形式,板演列式计算。

反馈,纠错,还有没有不同的方法?

师:通过同学们的计算和对图形的观察,哪种包装形式最节约包装纸呢?同桌交流一下想法。

小结:一般情况下,把最大的面重叠在一起,最节约包装纸。

[设计意图] 这是本节课重点研究的内容,分两个层次进行:先研究包装的方案即方法多样化,再探究节省包装纸的问题即策略最优化,使部分学生初步意识到重叠的面积越大,包装的面积越小。通过思考和动手操作,为不同层次的学生搭建解决问题的舞台,使每一个学生都能找到解决问题的途径,同时训练学生用不同的思维来解题。

3.四盒磁带的包装形式。

如果把四盒磁带包装在一起,也会有这样的包装形式吗?有几种包装形式?每种包装形式各需要多少包装纸?(接口不计)你们小组想怎样研究这个问题?

预设 生1:我们组想把所有的包装形式先摆出来,再计算。

生2:我们组想找两个同学负责摆,两个同学负责计算。

生3:我们组想在组长的带领下,大家一起摆,一起寻找不同的计算方法。

师:同学们的想法都非常好,那就选择你们喜欢的研究方式,分工合作,看哪个小组在规定的时间内完成的质量高、任务多。

学生在组内分工合作。

师:哪个小组想到前面来说说你们组的结论?(两个学生摆,两个学生负责解说)

教师随着学生的汇报,板书平面图,其余学生判断哪个平面图符合要求。

师:还有没有其他的包装形式?把你们组没有摆出来的包装形式摆一下。

师:以第三种包装形式为例,它是怎样包装的?怎样求表面积?

预设 生1:测量长、宽、高,利用表面积公式求。

生2:用4个长方体的表面积-4个上(下)面的面积-4个左(右)面的面积。

生3:每个长方体露在外面的都是4个面,只要求出这4个面的面积,相加就可以了。

师:利用这些方法选择你喜欢的一种包装形式,来求它的表面积。

师:通过计算我们又进一步验证了刚才的结论,怎样包装最节约包装纸?

[设计意图] 对于四个物品的包装分三部分进行,首先探究有多少种包装方案,不同层次的学生都可以找到包装方案,但在方案的种类上有所差别,在总结方案的过程中可以培养学生思维的有序性。接着在学生汇报的过程中,力求通过看直观图,会找到平面图,看平面图,能摆出直观图,训练学生的空间思维能力,同时利用多种方法求出拼在一起的长方体的表面积,体现了算法的多样化。

生活中经常见到盒装的牛奶,现在想把4盒这样的牛奶包装在一起,你们能利用刚才学会的知识,算算怎样包装最节省包装纸吗?

1.学生根据前面的学习经验,举手回答。

预设 生1:把4个牛奶盒最大的6个面重叠在一起,最节省包装纸。

生2:把4个最大的面和4个中面重叠在一起,最节省包装纸。

2.讨论:哪种方法更节省包装纸?

学生分组讨论,达成共识:在长、宽、高的数值比较接近时,生2所说的方法比较节省;当长、宽、高相差较大时,生1所说的方法比较节省。

教师小结:在包装物体时,除了要把最大的面重叠在一起,还要把尽可能多的面重叠在一起,这样可以更节省包装纸。

[设计意图] 让学生体会到学习数学要结合生活实际,综合考虑多种因素寻求最优策略。

这节课我们主要学习了包装的学问,通过学习、探究,我们懂得了在包装物体的时候,把最大的面重叠在一起,可以节省包装纸;把尽可能多的面重叠在一起,也可以节省包装纸。在包装物体时,要综合考虑这些问题,找出节省包装纸的最优策略。

包装的学问

重叠的面越大,表面积越小,越能节省包装纸

比较不同的包装方案,让学生体验包装的学问。活动的过程中既有不同方案的比较,更有对各种方案的计算分析,帮助学生体验到实践活动既需要创新的精神,更需要实事求是的科学态度。

在比较各种不同方案的包装面积的时候,忽略了学生可以采取多种方法进行计算。

学生在掌握两个相同的长方体包装方案的基础上,过渡迁移到学习四个相同的长方体包装的方案,让学生感受到长方体数量不同,包装方案也不同,进一步训练了学生的空间思维能力。

第7单元阶段测评

(时间:60分钟 满分:100分)

一、想一想、填一填(16分)

1.含有未知数的( )叫做方程。

2.小华今年16岁,爸爸比她大x岁,明年爸爸( )岁。

3.学校有杨树和松树共120棵,其中杨树有c棵,松树有( )棵。

4.与自然数x(x≥1)相邻的两个自然数分别是( )和( )。

5.比a的5倍少6的数是( )。

6.4.3x-2.6x=( )。

7.当a=0.4时,a×a=( );当a=54时,3a=( )。

8.学校食堂有大米x千克,每天吃15千克,吃了6天后,还剩下( )千克。

9.张强看一本书,每天看14页,看了a天后还剩下6页没有看,这本书一共有( )页。

10.学校科技小组有x人,合唱小组的人数是科技小组的7倍,合唱小组有( )人,两个小组相差( )人,两个小组共有( )人。

11.一个直角三角形的一个锐角是另一个锐角的3倍,则较大的锐角是( )度,较小的锐角是( )度。

二、把相等的式子连起来(8分)

2a a×1 3a+3b b×7×a

a 7ab a+a 3(a+b)

三、我是小法官(8分)

1.a×a=2a。( )

2.方程3x+3=12的解是x=3。( )

3.方程9x=48的两边同时除以9,方程的解不变。 ( )

4.小军今年8岁,姐姐比他大x岁,10年后,姐姐比他大(x+10)岁。 ( )

四、选一选(15分)

1.和(4+5)c相等的式子是( )。

A.4c+5 B.4c+5c

C.4+5c

2.如果a×b=0,那么( )。

A.a一定等于0

B.b一定等于0

C.a和b一定都等于0

D.a和b至少有一个等于0

3.方程56x+7×8=56的解是( )。

A.x=56 B.x=1

C.x=0 D.无解

4.甲数是425,比乙数的4倍少1,如果设乙数是x,那么列方程是( )。

A.4x-1=425

B.425-4x=1

C.4x+1=425

5.若x+7.5=y+8.6,则x( )y。

A.大于 B.小于

C.等于

五、我会解方程(16分)

1.x+5.3×3=19

2.3.2x-9.8=9.4

3.5n+n=5.4

4.7x-x=14

5.150y-y=149

6.18m-8m=0.3

7.18+4.4x=62

8.5x+1.2x=18.6

六、看图列方程并解答(6分)

1.

2.

七、我能列方程解决(6分)

1.一个数的2.4倍是7.2,求这个数。

2.一个数的2.7倍比它的7.2倍少9,这个数是多少?

八、列方程解应用题(25分)

1.花园里有玫瑰花和月季花共200棵,月季花是玫瑰花的4倍,月季花和玫瑰花各有多少棵?

2.师徒两人共同加工一批零件,共1200个。师傅每天加工65个,徒弟每天加工55个,需要多少天能完成任务?

3.开心果买了8张光盘,聪明豆买了10张同样的光盘,两人一共付了126元,每张光盘多少元?

4.甲、乙两船同时从相距486千米的两港相对开出,经过6小时相遇。如果乙船每小时行驶45千米,那么甲船每小时行驶多少千米?

5.

★附加题

两车同时从甲、乙两地相对而行,经过几小时两车首次相距40千米?

【参考答案】

一、1.等式 2.x+17 3.120-c 4.x-1 x+15.5a-6 6.1.7x 7.0.16 162 8.x-90 9.14a+6 10.7x 6x 8x 11.67.5 22.5

二、

三、1.? 2.√ 3.√ 4.?

四、1.B 2.D 3.C 4.A 5.A

五、1.x=3.1 2.x=6 3.n=0.9 4.x=1245.y=1 6.m=0.03 7.x=10 8.x=3

六、1.3x+15=36 x=7 2.x+4x=450 x=90

七、1.解:设这个数为x。2.4x=7.2 x=32.解:设这个数为x。 7.2x-2.7x=9 x=2

八、1.解:设玫瑰花有x棵。x+4x=200 x=40 月季花:40×4=160(棵) 2.解:设需要x天能完成任务。65x+55x=1200 x=10 3.解:设每张光盘x元。8x+10x=126 x=7 4.解:设甲船每小时行驶x千米。(45+x)×6=486 x=36 答:略。 5.解:设x年后,妈妈的年龄是贝贝的4倍。5×6+x=4×(6+x) x=2 答:略。

附加题 解:设经过x小时两车首次相距40千米。(42+38)x=400-40,x=4.5 答:略。