山东省济宁市兖州区2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题(Word版有答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市兖州区2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题(Word版有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 822.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-08 11:15:20 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年第二学期期中检测

高一历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是正确的。)

1.据考古发现,公元前9000年至公元前8000年时,西亚人已发明了燧石镰刀,还有成排的用于储藏麦粒的地窖。这反映了当地 ()

A.私有制的形成 B.社会分工的出现C.原始农业的发展D.手工业的发展

2.《汉谟拉比法典》正文共有282条,包括诉讼程序、盗窃处罚、租佃雇佣关系、商业高利贷关系、债务、婚姻、遗产继承、奴隶等,比较全面地反映了古巴比伦的社会情况。上述材料反映了《汉谟拉比法典》的特点是 ()

A.传播广泛 B.思想落后 C.内容全面D.影响深远

3.下面是某同学在读史活动中摘抄的有关“罗马帝国兴衰”的读书笔记,由此可以得出的结论是 ()

A.帝国起源于地中海区域 B.帝国的扩张客观上促进人类文明传播

C.帝国实行奴隶主民主政治 D.帝国的扩张给被征服地区带来了灾难

4.西欧的封君封臣仅限于互相宣誓的两个个体之间,双方以契约约束了彼此的关系:一方面,封臣不尽义务不得享受权利;另一方面,王侯超权索取,封臣也可以反抗。这体现了封君与封臣之间 ()

A.层级相对独立 B.双向的权利与义务C.相对自由与平等 D.严格的等级制

5.11-13世纪,西欧城市兴起,西欧的城市如法兰克福、伦敦、威尼斯、热那亚、巴黎、佛罗伦萨等都是这一时期兴起的。西欧城市兴起最伟大的意义是 ( )

A.基督教会和等级制度日趋完善B.城市自治得以普遍实现

C.为西欧资本主义的产生和发展奠定了基础D.彻底瓦解了西欧的封建制度

6.754-816年,阿拉伯帝国存在着一个专门的翻译机关一“智慧宫”,该翻译机关搜集翻译了希腊、罗马、印度、中国的大量文献,介绍了亚里士多德、托勒密、欧几里得等人的科学成就。可见,此时期的阿拉伯人 ( )

A.充满强烈的求知欲望 B.将东西方文化融合为一体

C.在文化上缺乏创造性 D.继承了被征服地区的文化

7.公元646年正月,日本开始了大化改新,在政治上废除部民制,将贵族奴隶主私有的屯仓、田庄统统收归国家所有,对大夫以上官员按职级赐予俸禄。这表明当时日本 ()

A.谋求与中国的对等关系 B.全面照搬唐朝政治制度

C.借助改革加强中央集权 D.树立了天皇的绝对权威

8.下表为班图人大迁徙的概况。据表中信息可知,班图人大迁徙 ( )

A.破坏了南非的先进生产方式 B.有利于古代非洲文明演进的多样性

C.加速了阿拉伯帝国衰弱的进程 D,促使撒哈拉以南地区形成统一国家

9.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿定居下来。阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使阿兹特克人的人口和财富剧增。由此看出,“浮动园地”建造的主要原因在于 ()

A.岛屿众多不利于农业生产 B.岛屿拥挤导致人口大量减少

C.肥沃的淤泥利于耕地增加 D.人口增长造成耕地面积缩减

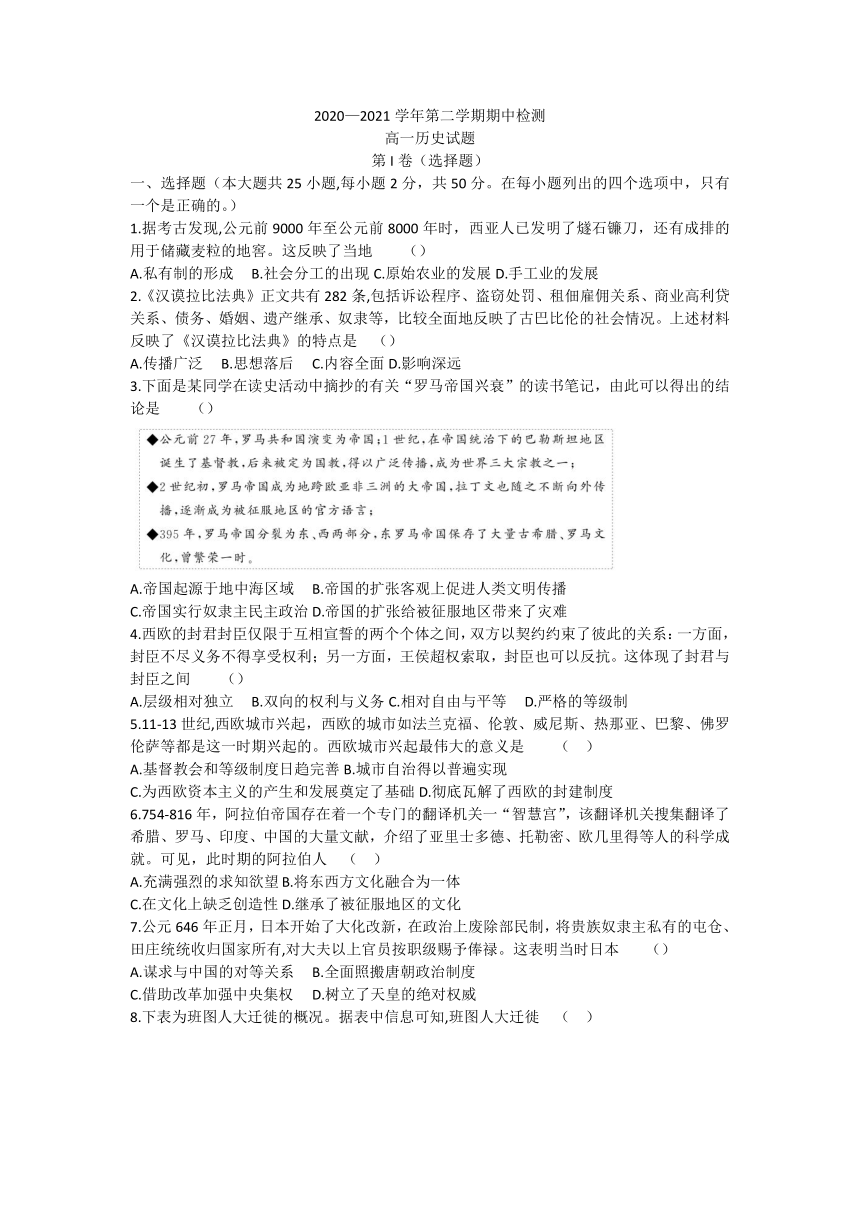

10.如图所示航线的开辟者为

A.迪亚士 B.哥伦布 C.达?伽马D.麦哲伦

11.王加丰在《扩张体制与世界市场的开辟》中列出1600年运入欧洲部分商品的统计

表,对此表解读正确的是 ()

A.商业革命导致贸易内容的改变B.传统商路仍发挥重要的作用

C.欧洲与亚非美洲联系更加紧密 D.世界贸易中心转移到地中海

12.16世纪末,荷兰一些省区出资组建了一支船队,船队在探险过程中绘制了准确的地图和海图,搜集了北极地区丰富的气象资料。领导这支船队的著名航海家是()

A.德雷克 B.巴伦支 C.哈得逊 D.卡伯特

13.有学者提出,地理大发现不仅仅是地理的“发现”,更改变了世界的整体格局。该学者强调地理大发现使得 ( )

A.非洲主动融入世界B.三角贸易路线漫长

C.殖民者的贪婪残酷D.非洲物产资源丰富

14.非洲西海岸有一些特殊的名称,科特迪瓦被称为象牙海岸,加纳被称为黄金海岸,利比里亚被称为胡椒海岸,贝宁被称为奴隶海岸。这些名称主要反映出( )

A.非洲主动融入世界 B.三角贸易路线漫长

C.殖民者的贪婪残酷 D.非洲物产资源丰富

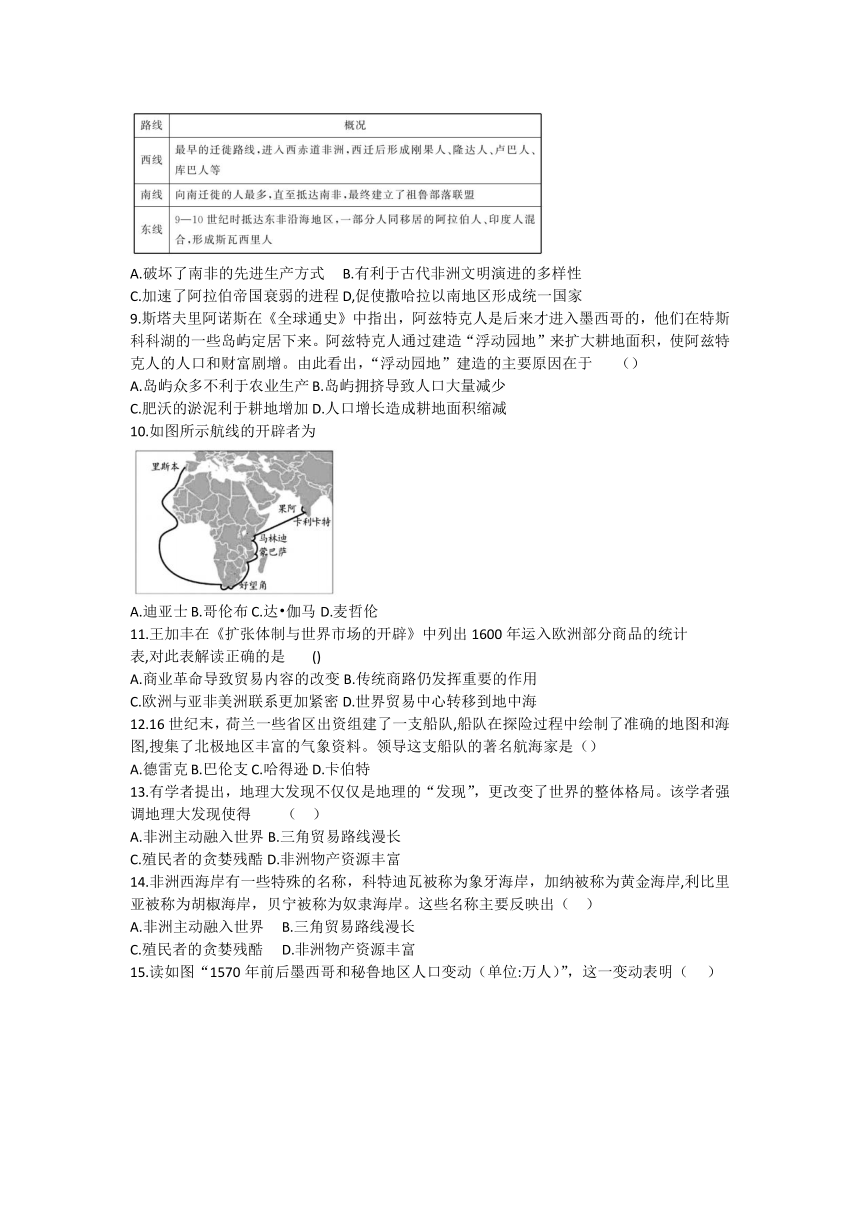

15.读如图“1570年前后墨西哥和秘鲁地区人口变动(单位:万人)”,这一变动表明( )

A.大批当地土著居民被卖为奴隶 B.新航路开辟致使人口流动频繁

C.大规模洲际人口流动即将进行 D.工业革命改变了世界人口布局

16.马丁?路德把基督教经典翻译成德文,使得被方言分开的德意志各邦可以用同一种语言交流。对德国来说,马丁?路德最大的意义在于他是最早找到“德意志”的人。对这则材料的解读最准确的是 ( )

A.马丁?路德的译书推动德意志宗教改革

B.马丁?路德的译书推动德意志国家的统一

C.宗教改革使德意志实现了民族国家独立

D.宗教改革促进德意志民族意识的萌发

17.以下是某学生所做的知识线索图(箭头表示因果关系),中间空项应该是( )

A.文艺复兴 B.宗教改革 C.《人权宣言》 D.启蒙运动

18.下面是法、英、美、德建立民主制度时间统计表,这表明 (

A.后起国家建立民主政治快而好 B.民主制度的建立越早过程越长

C.政治文明的发展具有不平衡性 D.世界形成了欧美两个政治中心

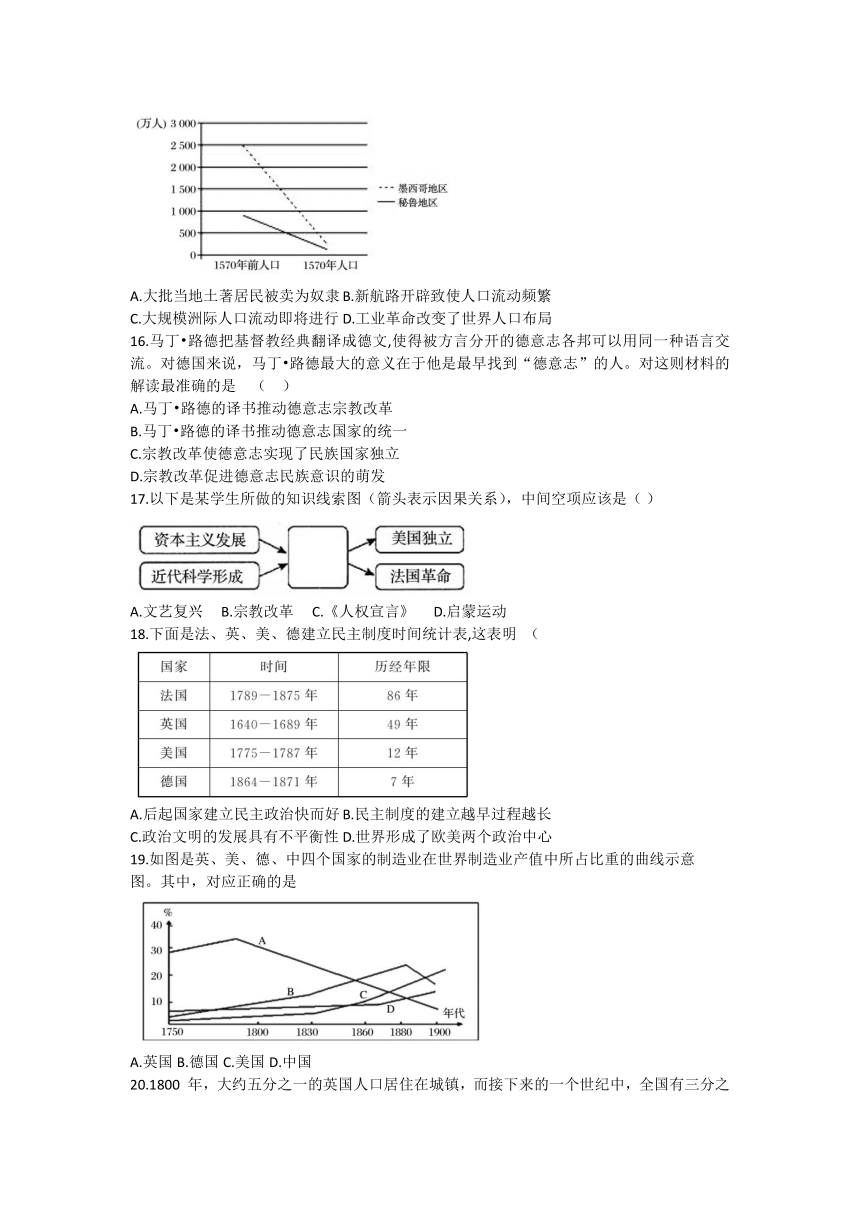

19.如图是英、美、德、中四个国家的制造业在世界制造业产值中所占比重的曲线示意

图。其中,对应正确的是

A.英国B.德国C.美国D.中国

20.1800 年,大约五分之一的英国人口居住在城镇,而接下来的一个世纪中,全国有三分之一的人口在城里工作和生活。导致上述现象出现的主要原因是

A. 垄断组织的形成 B.海外贸易的拓展

C.工业革命的进行D. 阶级结构的变化

21.1516年,莫尔发表《乌托邦》一书。书中全面批判了社会的种种弊端,认为私有财产是产生这些弊端的根源。他在书中描绘了理想的社会制度"乌托邦","乌托邦"实行生产资料公有制,一切人都必须参加生产劳动。这一设想

A.具备了付诸实践的阶级力量B. 调动了广大民众劳动积极性

C.开创了空想社会主义的先河D. 抨击了工业革命造成的不公

22.巴黎公社主要是由普通工人组成……公社把公职、军事、行政、政治的职务变成真正工人的职务,使它们不再归一个受过训练的特殊阶层所私有。这说明巴黎公社政权

解决了人类不平等问题 B. 旨在建立工农联合政府

C.受到了马克思直接指导D.是新型的工人阶级政权

23.1884 年,英、法、德等国就非洲殖民地问题在柏林召开会议。会议决定各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领。这一决定

A.推动了世界殖民体系的建立 B.导致了世界格局的改变

C.消除了帝国主义之间的矛盾D. 动摇了英国的霸主地位

24. 西属拉美独立战争给西班牙殖民者以毁灭性的打击。西班牙殖民帝国的瓦解,正是中世纪与近代之交的一个封建堡垒的彻底崩溃。这说明西属拉美独立战争 ( )

A.奠定了拉美各国的政治格局 B. 促进了拉美资本主义的发展

C. 完成了资产阶级革命的任务 D. 加速了欧洲封建主义的崩溃

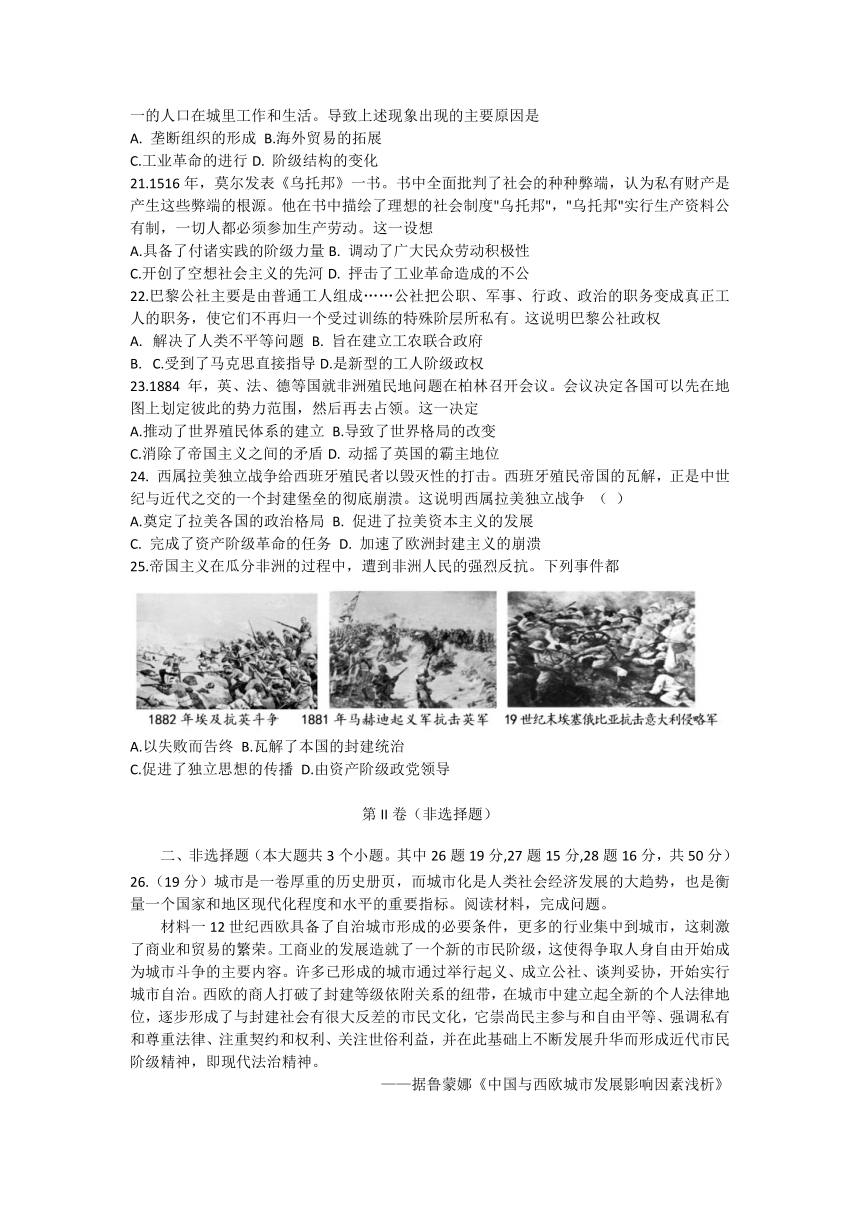

25.帝国主义在瓜分非洲的过程中,遭到非洲人民的强烈反抗。下列事件都

A.以失败而告终 B.瓦解了本国的封建统治

C.促进了独立思想的传播 D.由资产阶级政党领导

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3个小题。其中26题19分,27题15分,28题16分,共50分)

26.(19分)城市是一卷厚重的历史册页,而城市化是人类社会经济发展的大趋势,也是衡量一个国家和地区现代化程度和水平的重要指标。阅读材料,完成问题。

材料一12世纪西欧具备了自治城市形成的必要条件,更多的行业集中到城市,这刺激了商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,开始实行城市自治。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,在城市中建立起全新的个人法律地位,逐步形成了与封建社会有很大反差的市民文化,它崇尚民主参与和自由平等、强调私有和尊重法律、注重契约和权利、关注世俗利益,并在此基础上不断发展升华而形成近代市民阶级精神,即现代法治精神。

——据鲁蒙娜《中国与西欧城市发展影响因素浅析》

材料二

—据[美]刘易斯?芒福德《城市发展史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出西欧城市自治运动的历史影响。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析19世纪西方城市发展的原因及其带来的影响。(7分)

(3)综合上述材料,谈谈你对城市化进程的认识。(6分)

27.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

28.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一①马其顿国王亚历山大,是世界古代史上著名的军事家和政治家。②他先后统一希腊全境,进军中东地区,占领埃及全境,征服波斯帝国,大军开到印度河流域。③此后,希腊文化传入伊朗、美索不达米亚、叙利亚、以色列和埃及。④亚历山大加速了希腊文化向印度和中亚地区的传播,但文化决非是单向传播的事。⑤在希腊文化时代(亚历山大征服后的几百年间),东方思想,特别是宗教思想就传入了希腊世界。

——摘编自(英)麦克卡提《亚历山大传》

材料二14世纪和15世纪曾长时期被认为是欧洲历史上的黑暗时期,这并非没有道理。由于粮食危机、饥荒、战争、暴动造成人民的贫困,黑死病造成大量人口死亡,加上宗教的无序状态,使这个时期具有变化不定、混乱动荡的特点。然而,对于这个时期,也可用略有差别的方式来解释,即这段危机时期也是有希望的时期。

——摘编自(法)德尼兹?加亚尔、贝尔纳代特?德尚《欧洲史》

材料三18世纪,“中国热”一度在欧洲流行……在西方启蒙运动那里,东方是一个重要参照,孔子成为理性主义的代言人和领路人,东方世界为西方启蒙思想家提供了所向往的理性精神。伏尔泰表现出对孔子思想的极大认可和欣赏,号召西方,尤其是欧洲的君主们应该认真向孔子、向中国学习。

—摘自曾顺庆《世界多元文明史实与西方中心文明观的破除》

(1)写出材料一中属于史实的句子序号,并简要说明史实间的内在联系。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出14,15世纪是欧洲“黑暗时期"的理由,并说明“也是有希望时期”的思想表现。(6分)

(3)依据材料三和所学知识,指出伏尔泰对孔子思想的态度,并简要说明。(6分)

2020-2021学年第二学期期中检测

高一历史答案

1.C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.C

16.D 17.D 18.C 19.C 20.C 21.C 22.D 23.A 24.D 25.C

26.(1)影响:利于商品经济发展和资本主义萌芽,促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型。(6分)

(2)原因:工业革命;城市化进程加快。影响:推动了生产力的发展与社会进步;促进城市发展;但也带来了环境污染、城市管理难度大、城市贫富分化等问题。(7分)

(3)从以下三个角度答题:(6分)

第一角度:城市化进程成为发展趋势。

第二角度:城市化发展是一把双刃剑。例:城市化促进了经济发展,文化事业进步,生活水平提高,推进了文明发展;城市化带来了一系列的社会问题,也对农村经济、自然环境产生了负面影响。

第三角度:认识到科学、合理、和谐发展的重要性。

例如:城市化应该坚持以人为本、科学、和谐发展等。

27.示例一

选择:图一和图二

主题:交通线路的开辟,推动人类文明的交流与联系。(2分)

说明:汉代张骞通西域,由此开辟丝绸之路。丝绸之路连接中国和中西亚地区、南亚地区,加强各民族之间的经济文化交流。中国先进的丝织品,造纸术逐渐向外传播,推动欧洲、印度的发展。同时西域的葡萄、苜蓿等农作物品种,印度的佛教等传入中原地区文化,影响中国文化。16世纪初,新航路开辟,第一次把世界各大洲连为一个整体。人类文明交流联系进一步加强,欧洲先进的耕作技术,资本主义生产方式,思想文化逐渐渗透到亚非拉地区。美洲的高产农作物烟草、玉米、马铃薯等传播到世界各地,推动世界经济的发展。(11分)

总之,交通线路的开辟成为联通各民族各地区的纽带,是东西方经济文化交流的重要通道,有力的推动了不同文明相互交流与发展。(2分)

示例二

选择:图二和图三

主题:世界经济发展走向经济一体化,整体化。(2分)

说明:16世纪初,麦哲伦等航海家开辟新航路,第一次把世界各大洲连为一个整体,欧洲的殖民扩张、殖民掠夺登上历史舞台,世界市场的雏形开始出现。19世纪末,第一,二次工业革命推动下,英国为主的西方国家以廉价的商品在世界范围内扩张,使世界绝大多数国家和地区成为西方的商品市场,原料产地和资本输出场所,资本主义世界市场逐渐形成。工业革命带来交通运输业的革命,轮船等交通工具先后发明,远洋运输公司大量出现,不仅促进国际间人口和资本流动,还促进先进生产技术和生产方式的传播,世界经济的整体化趋势不断加强。(11分)

总之,新航路开辟以后,在西方国家的殖民征服、殖民掠夺下,资本主义经济主导的世界经济逐渐走向一体化、全球化。(2分)

示例三

选择:图一和图三

主题:中西方选择了不同对外贸易方式。(2分)

说明:中国古代以和平友好的方式展开对外贸易。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,不仅促进亚欧各国和中国的友好往来,也是沟通东西方文化的友谊之路。自从张骞通西域之后,中国通中亚和欧洲的商业往来迅速增加。中国的丝、绸、绫、绢等丝织品源源不断的运向中亚和欧洲,而西域的玉石、汗血马、石榴等货物源源不断的运往中国。这种友好贸易对各国人民都是有益的。

西方对外贸易以侵略掠夺为主要方式。两次工业革命的刺激下,西方国家对外推行“炮舰政策”,强制推行自由贸易,用坚船利炮打开其他国家的大门,迫使全世界为西方开放市场。如鸦片战争,强迫中国开放通商口岸等。同时西方国家通过不平等贸易、欺诈贸易,在亚非拉地区倾销商品,掠夺原料,使亚非拉经济成为西方经济的附庸。掠夺贸易促进了西方资本主义经济发展,导致亚非拉地区的贫穷和落后。(11分)

总之,由于社会性质和时代特征不同,东西方对外贸易采取了和平或侵略方式,带来了不同的后果。(2分)

(其它答案,言之有理,均可得分)

28.(1)史实:②③⑤。联系:武力扩张促进了东西方文明的传播,而文明的交流与传播又推动了地区发展。(4分)

(2)理由:“黑暗时期”,黑死病给人们带来的恐慌;人们长期受到基督教神学思想的束缚和压迫。(4分)

表现:文艺复兴运动兴起,宣扬了人文主义,起到了思想解放作用。(2分)

(3)态度:推崇并号召学习孔子思想。说明:伏尔泰目的是利用孔子思想的理性精神反对欧洲君主专制,宣传资产阶级启蒙思想;利于启蒙运动发展和中国文化的传播。(6分)

高一历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是正确的。)

1.据考古发现,公元前9000年至公元前8000年时,西亚人已发明了燧石镰刀,还有成排的用于储藏麦粒的地窖。这反映了当地 ()

A.私有制的形成 B.社会分工的出现C.原始农业的发展D.手工业的发展

2.《汉谟拉比法典》正文共有282条,包括诉讼程序、盗窃处罚、租佃雇佣关系、商业高利贷关系、债务、婚姻、遗产继承、奴隶等,比较全面地反映了古巴比伦的社会情况。上述材料反映了《汉谟拉比法典》的特点是 ()

A.传播广泛 B.思想落后 C.内容全面D.影响深远

3.下面是某同学在读史活动中摘抄的有关“罗马帝国兴衰”的读书笔记,由此可以得出的结论是 ()

A.帝国起源于地中海区域 B.帝国的扩张客观上促进人类文明传播

C.帝国实行奴隶主民主政治 D.帝国的扩张给被征服地区带来了灾难

4.西欧的封君封臣仅限于互相宣誓的两个个体之间,双方以契约约束了彼此的关系:一方面,封臣不尽义务不得享受权利;另一方面,王侯超权索取,封臣也可以反抗。这体现了封君与封臣之间 ()

A.层级相对独立 B.双向的权利与义务C.相对自由与平等 D.严格的等级制

5.11-13世纪,西欧城市兴起,西欧的城市如法兰克福、伦敦、威尼斯、热那亚、巴黎、佛罗伦萨等都是这一时期兴起的。西欧城市兴起最伟大的意义是 ( )

A.基督教会和等级制度日趋完善B.城市自治得以普遍实现

C.为西欧资本主义的产生和发展奠定了基础D.彻底瓦解了西欧的封建制度

6.754-816年,阿拉伯帝国存在着一个专门的翻译机关一“智慧宫”,该翻译机关搜集翻译了希腊、罗马、印度、中国的大量文献,介绍了亚里士多德、托勒密、欧几里得等人的科学成就。可见,此时期的阿拉伯人 ( )

A.充满强烈的求知欲望 B.将东西方文化融合为一体

C.在文化上缺乏创造性 D.继承了被征服地区的文化

7.公元646年正月,日本开始了大化改新,在政治上废除部民制,将贵族奴隶主私有的屯仓、田庄统统收归国家所有,对大夫以上官员按职级赐予俸禄。这表明当时日本 ()

A.谋求与中国的对等关系 B.全面照搬唐朝政治制度

C.借助改革加强中央集权 D.树立了天皇的绝对权威

8.下表为班图人大迁徙的概况。据表中信息可知,班图人大迁徙 ( )

A.破坏了南非的先进生产方式 B.有利于古代非洲文明演进的多样性

C.加速了阿拉伯帝国衰弱的进程 D,促使撒哈拉以南地区形成统一国家

9.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿定居下来。阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使阿兹特克人的人口和财富剧增。由此看出,“浮动园地”建造的主要原因在于 ()

A.岛屿众多不利于农业生产 B.岛屿拥挤导致人口大量减少

C.肥沃的淤泥利于耕地增加 D.人口增长造成耕地面积缩减

10.如图所示航线的开辟者为

A.迪亚士 B.哥伦布 C.达?伽马D.麦哲伦

11.王加丰在《扩张体制与世界市场的开辟》中列出1600年运入欧洲部分商品的统计

表,对此表解读正确的是 ()

A.商业革命导致贸易内容的改变B.传统商路仍发挥重要的作用

C.欧洲与亚非美洲联系更加紧密 D.世界贸易中心转移到地中海

12.16世纪末,荷兰一些省区出资组建了一支船队,船队在探险过程中绘制了准确的地图和海图,搜集了北极地区丰富的气象资料。领导这支船队的著名航海家是()

A.德雷克 B.巴伦支 C.哈得逊 D.卡伯特

13.有学者提出,地理大发现不仅仅是地理的“发现”,更改变了世界的整体格局。该学者强调地理大发现使得 ( )

A.非洲主动融入世界B.三角贸易路线漫长

C.殖民者的贪婪残酷D.非洲物产资源丰富

14.非洲西海岸有一些特殊的名称,科特迪瓦被称为象牙海岸,加纳被称为黄金海岸,利比里亚被称为胡椒海岸,贝宁被称为奴隶海岸。这些名称主要反映出( )

A.非洲主动融入世界 B.三角贸易路线漫长

C.殖民者的贪婪残酷 D.非洲物产资源丰富

15.读如图“1570年前后墨西哥和秘鲁地区人口变动(单位:万人)”,这一变动表明( )

A.大批当地土著居民被卖为奴隶 B.新航路开辟致使人口流动频繁

C.大规模洲际人口流动即将进行 D.工业革命改变了世界人口布局

16.马丁?路德把基督教经典翻译成德文,使得被方言分开的德意志各邦可以用同一种语言交流。对德国来说,马丁?路德最大的意义在于他是最早找到“德意志”的人。对这则材料的解读最准确的是 ( )

A.马丁?路德的译书推动德意志宗教改革

B.马丁?路德的译书推动德意志国家的统一

C.宗教改革使德意志实现了民族国家独立

D.宗教改革促进德意志民族意识的萌发

17.以下是某学生所做的知识线索图(箭头表示因果关系),中间空项应该是( )

A.文艺复兴 B.宗教改革 C.《人权宣言》 D.启蒙运动

18.下面是法、英、美、德建立民主制度时间统计表,这表明 (

A.后起国家建立民主政治快而好 B.民主制度的建立越早过程越长

C.政治文明的发展具有不平衡性 D.世界形成了欧美两个政治中心

19.如图是英、美、德、中四个国家的制造业在世界制造业产值中所占比重的曲线示意

图。其中,对应正确的是

A.英国B.德国C.美国D.中国

20.1800 年,大约五分之一的英国人口居住在城镇,而接下来的一个世纪中,全国有三分之一的人口在城里工作和生活。导致上述现象出现的主要原因是

A. 垄断组织的形成 B.海外贸易的拓展

C.工业革命的进行D. 阶级结构的变化

21.1516年,莫尔发表《乌托邦》一书。书中全面批判了社会的种种弊端,认为私有财产是产生这些弊端的根源。他在书中描绘了理想的社会制度"乌托邦","乌托邦"实行生产资料公有制,一切人都必须参加生产劳动。这一设想

A.具备了付诸实践的阶级力量B. 调动了广大民众劳动积极性

C.开创了空想社会主义的先河D. 抨击了工业革命造成的不公

22.巴黎公社主要是由普通工人组成……公社把公职、军事、行政、政治的职务变成真正工人的职务,使它们不再归一个受过训练的特殊阶层所私有。这说明巴黎公社政权

解决了人类不平等问题 B. 旨在建立工农联合政府

C.受到了马克思直接指导D.是新型的工人阶级政权

23.1884 年,英、法、德等国就非洲殖民地问题在柏林召开会议。会议决定各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领。这一决定

A.推动了世界殖民体系的建立 B.导致了世界格局的改变

C.消除了帝国主义之间的矛盾D. 动摇了英国的霸主地位

24. 西属拉美独立战争给西班牙殖民者以毁灭性的打击。西班牙殖民帝国的瓦解,正是中世纪与近代之交的一个封建堡垒的彻底崩溃。这说明西属拉美独立战争 ( )

A.奠定了拉美各国的政治格局 B. 促进了拉美资本主义的发展

C. 完成了资产阶级革命的任务 D. 加速了欧洲封建主义的崩溃

25.帝国主义在瓜分非洲的过程中,遭到非洲人民的强烈反抗。下列事件都

A.以失败而告终 B.瓦解了本国的封建统治

C.促进了独立思想的传播 D.由资产阶级政党领导

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共3个小题。其中26题19分,27题15分,28题16分,共50分)

26.(19分)城市是一卷厚重的历史册页,而城市化是人类社会经济发展的大趋势,也是衡量一个国家和地区现代化程度和水平的重要指标。阅读材料,完成问题。

材料一12世纪西欧具备了自治城市形成的必要条件,更多的行业集中到城市,这刺激了商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,开始实行城市自治。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,在城市中建立起全新的个人法律地位,逐步形成了与封建社会有很大反差的市民文化,它崇尚民主参与和自由平等、强调私有和尊重法律、注重契约和权利、关注世俗利益,并在此基础上不断发展升华而形成近代市民阶级精神,即现代法治精神。

——据鲁蒙娜《中国与西欧城市发展影响因素浅析》

材料二

—据[美]刘易斯?芒福德《城市发展史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出西欧城市自治运动的历史影响。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析19世纪西方城市发展的原因及其带来的影响。(7分)

(3)综合上述材料,谈谈你对城市化进程的认识。(6分)

27.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

28.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一①马其顿国王亚历山大,是世界古代史上著名的军事家和政治家。②他先后统一希腊全境,进军中东地区,占领埃及全境,征服波斯帝国,大军开到印度河流域。③此后,希腊文化传入伊朗、美索不达米亚、叙利亚、以色列和埃及。④亚历山大加速了希腊文化向印度和中亚地区的传播,但文化决非是单向传播的事。⑤在希腊文化时代(亚历山大征服后的几百年间),东方思想,特别是宗教思想就传入了希腊世界。

——摘编自(英)麦克卡提《亚历山大传》

材料二14世纪和15世纪曾长时期被认为是欧洲历史上的黑暗时期,这并非没有道理。由于粮食危机、饥荒、战争、暴动造成人民的贫困,黑死病造成大量人口死亡,加上宗教的无序状态,使这个时期具有变化不定、混乱动荡的特点。然而,对于这个时期,也可用略有差别的方式来解释,即这段危机时期也是有希望的时期。

——摘编自(法)德尼兹?加亚尔、贝尔纳代特?德尚《欧洲史》

材料三18世纪,“中国热”一度在欧洲流行……在西方启蒙运动那里,东方是一个重要参照,孔子成为理性主义的代言人和领路人,东方世界为西方启蒙思想家提供了所向往的理性精神。伏尔泰表现出对孔子思想的极大认可和欣赏,号召西方,尤其是欧洲的君主们应该认真向孔子、向中国学习。

—摘自曾顺庆《世界多元文明史实与西方中心文明观的破除》

(1)写出材料一中属于史实的句子序号,并简要说明史实间的内在联系。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出14,15世纪是欧洲“黑暗时期"的理由,并说明“也是有希望时期”的思想表现。(6分)

(3)依据材料三和所学知识,指出伏尔泰对孔子思想的态度,并简要说明。(6分)

2020-2021学年第二学期期中检测

高一历史答案

1.C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.C

16.D 17.D 18.C 19.C 20.C 21.C 22.D 23.A 24.D 25.C

26.(1)影响:利于商品经济发展和资本主义萌芽,促进封建主义的瓦解;形成近代市民阶级精神即现代法治精神;推动了人类社会的转型。(6分)

(2)原因:工业革命;城市化进程加快。影响:推动了生产力的发展与社会进步;促进城市发展;但也带来了环境污染、城市管理难度大、城市贫富分化等问题。(7分)

(3)从以下三个角度答题:(6分)

第一角度:城市化进程成为发展趋势。

第二角度:城市化发展是一把双刃剑。例:城市化促进了经济发展,文化事业进步,生活水平提高,推进了文明发展;城市化带来了一系列的社会问题,也对农村经济、自然环境产生了负面影响。

第三角度:认识到科学、合理、和谐发展的重要性。

例如:城市化应该坚持以人为本、科学、和谐发展等。

27.示例一

选择:图一和图二

主题:交通线路的开辟,推动人类文明的交流与联系。(2分)

说明:汉代张骞通西域,由此开辟丝绸之路。丝绸之路连接中国和中西亚地区、南亚地区,加强各民族之间的经济文化交流。中国先进的丝织品,造纸术逐渐向外传播,推动欧洲、印度的发展。同时西域的葡萄、苜蓿等农作物品种,印度的佛教等传入中原地区文化,影响中国文化。16世纪初,新航路开辟,第一次把世界各大洲连为一个整体。人类文明交流联系进一步加强,欧洲先进的耕作技术,资本主义生产方式,思想文化逐渐渗透到亚非拉地区。美洲的高产农作物烟草、玉米、马铃薯等传播到世界各地,推动世界经济的发展。(11分)

总之,交通线路的开辟成为联通各民族各地区的纽带,是东西方经济文化交流的重要通道,有力的推动了不同文明相互交流与发展。(2分)

示例二

选择:图二和图三

主题:世界经济发展走向经济一体化,整体化。(2分)

说明:16世纪初,麦哲伦等航海家开辟新航路,第一次把世界各大洲连为一个整体,欧洲的殖民扩张、殖民掠夺登上历史舞台,世界市场的雏形开始出现。19世纪末,第一,二次工业革命推动下,英国为主的西方国家以廉价的商品在世界范围内扩张,使世界绝大多数国家和地区成为西方的商品市场,原料产地和资本输出场所,资本主义世界市场逐渐形成。工业革命带来交通运输业的革命,轮船等交通工具先后发明,远洋运输公司大量出现,不仅促进国际间人口和资本流动,还促进先进生产技术和生产方式的传播,世界经济的整体化趋势不断加强。(11分)

总之,新航路开辟以后,在西方国家的殖民征服、殖民掠夺下,资本主义经济主导的世界经济逐渐走向一体化、全球化。(2分)

示例三

选择:图一和图三

主题:中西方选择了不同对外贸易方式。(2分)

说明:中国古代以和平友好的方式展开对外贸易。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,不仅促进亚欧各国和中国的友好往来,也是沟通东西方文化的友谊之路。自从张骞通西域之后,中国通中亚和欧洲的商业往来迅速增加。中国的丝、绸、绫、绢等丝织品源源不断的运向中亚和欧洲,而西域的玉石、汗血马、石榴等货物源源不断的运往中国。这种友好贸易对各国人民都是有益的。

西方对外贸易以侵略掠夺为主要方式。两次工业革命的刺激下,西方国家对外推行“炮舰政策”,强制推行自由贸易,用坚船利炮打开其他国家的大门,迫使全世界为西方开放市场。如鸦片战争,强迫中国开放通商口岸等。同时西方国家通过不平等贸易、欺诈贸易,在亚非拉地区倾销商品,掠夺原料,使亚非拉经济成为西方经济的附庸。掠夺贸易促进了西方资本主义经济发展,导致亚非拉地区的贫穷和落后。(11分)

总之,由于社会性质和时代特征不同,东西方对外贸易采取了和平或侵略方式,带来了不同的后果。(2分)

(其它答案,言之有理,均可得分)

28.(1)史实:②③⑤。联系:武力扩张促进了东西方文明的传播,而文明的交流与传播又推动了地区发展。(4分)

(2)理由:“黑暗时期”,黑死病给人们带来的恐慌;人们长期受到基督教神学思想的束缚和压迫。(4分)

表现:文艺复兴运动兴起,宣扬了人文主义,起到了思想解放作用。(2分)

(3)态度:推崇并号召学习孔子思想。说明:伏尔泰目的是利用孔子思想的理性精神反对欧洲君主专制,宣传资产阶级启蒙思想;利于启蒙运动发展和中国文化的传播。(6分)

同课章节目录