湘艺版 一年级上册音乐 第2课 声音的长短|教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 湘艺版 一年级上册音乐 第2课 声音的长短|教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 365.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘艺版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 11:35:22 | ||

图片预览

文档简介

声音的长短 【课时1】

课型 新授课 课时 1课时

教学目标 1.通过音乐活动,让学生感受二分音符、四分音符、八分音符时值的不同。

2.会用三角铁、响板、碰铃、铃鼓等打击乐器,及肢体语言等方式表现二分音符、四分音符、八分音符。

3.让学生感受、体验多声部节奏的和谐美,培养学生稳定的节奏感。

4.培养学生模拟和创造节奏的能力。

重点难点 教学重点:

会用三角铁、响板、碰铃、铃鼓等打击乐器,及肢体语言等方式表现二分音符、四分音符、八分音符。

教学难点:

培养学生模拟和创造节奏的能力。

学情分析 这一学年段的学生好奇心强、活泼好动,善于模仿,身心可塑性强。这一学段学生,有意注意的时间较短,同时是学生第一次接触可能性的问题,不大容易理解,所以在教学方法的选择上应主要采用游戏的形式,让学生在玩中体验,玩中创造。在游戏中让学生理解教材中比较抽象的内容,建立学生的表象。同时将所学到了理论进一步在生活中应用,从而达到教者的目的。

教法与学法 故事导入法

服务

体现

合作探究法

模拟体验法

自主探究法

探究法

实践法

教法 学法

教学过程设计

新课导入

大家一起来听一听,这些都是什么声音?

(感受流水、闹钟、小猫的叫声、小狗的叫声)

设计意图

创设一个良好的开头,一开始就激发学生学习的强烈兴趣和参与的热情。

新授课 (一)

1.再听声音,感受声音的长短变化。

2.拿出手指比出声音的长与短。

复听声音,拿出手指比较出流水的长声音和小狗的短声音。

揭示新课

《声音的长短》

设计意图

利用欢快的歌曲,调动学生的积极性,激发其上音乐课的兴趣。迎合学生年龄特点,用漂亮的动画来吸引他们。

(二)

小朋友们,你们知道什么样的声音长?什么样的声音短了吗?

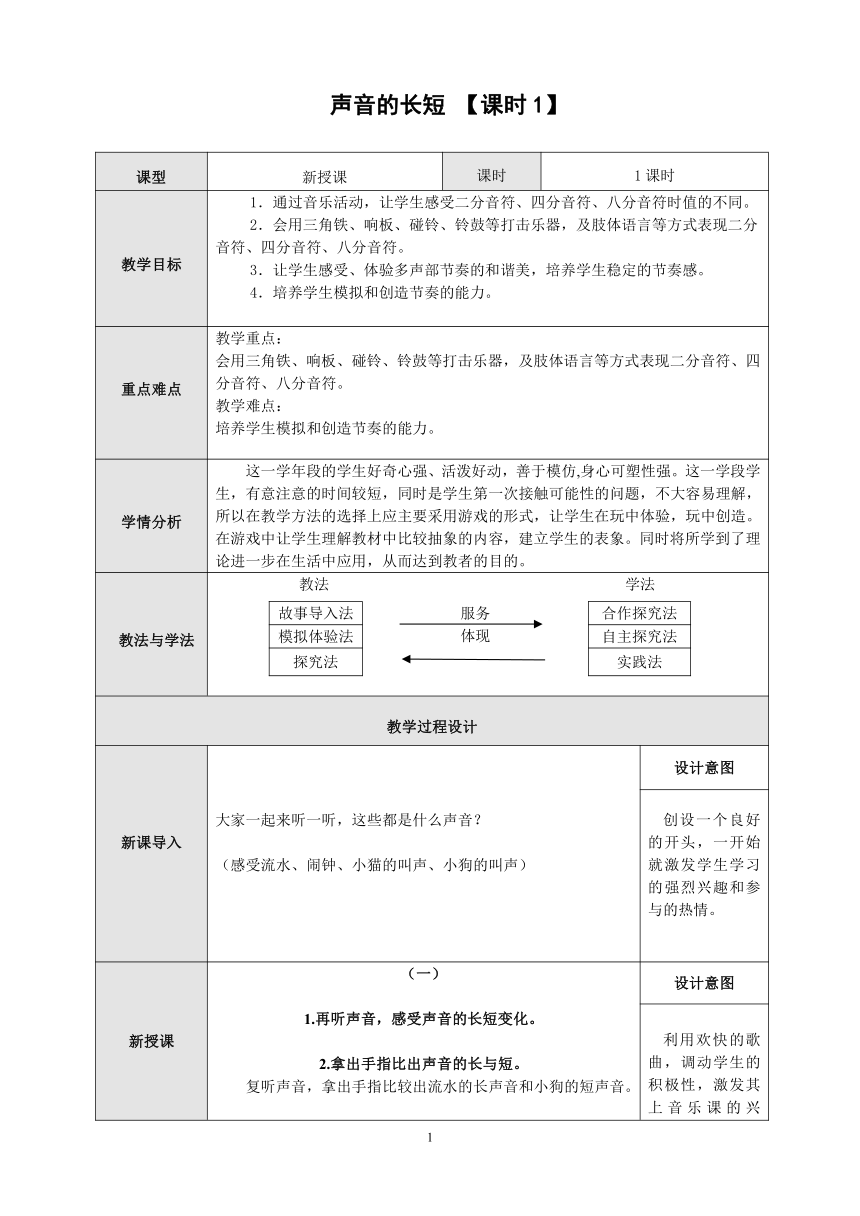

学习二分音符、四分音符、八分音符

设计意图

清晰的展示二分音符、四分音符、二分音符的图表,将学习与实践相结合。跟老师一起,手口相结合共同练习,更加直观并且趣味盎然。

(三)

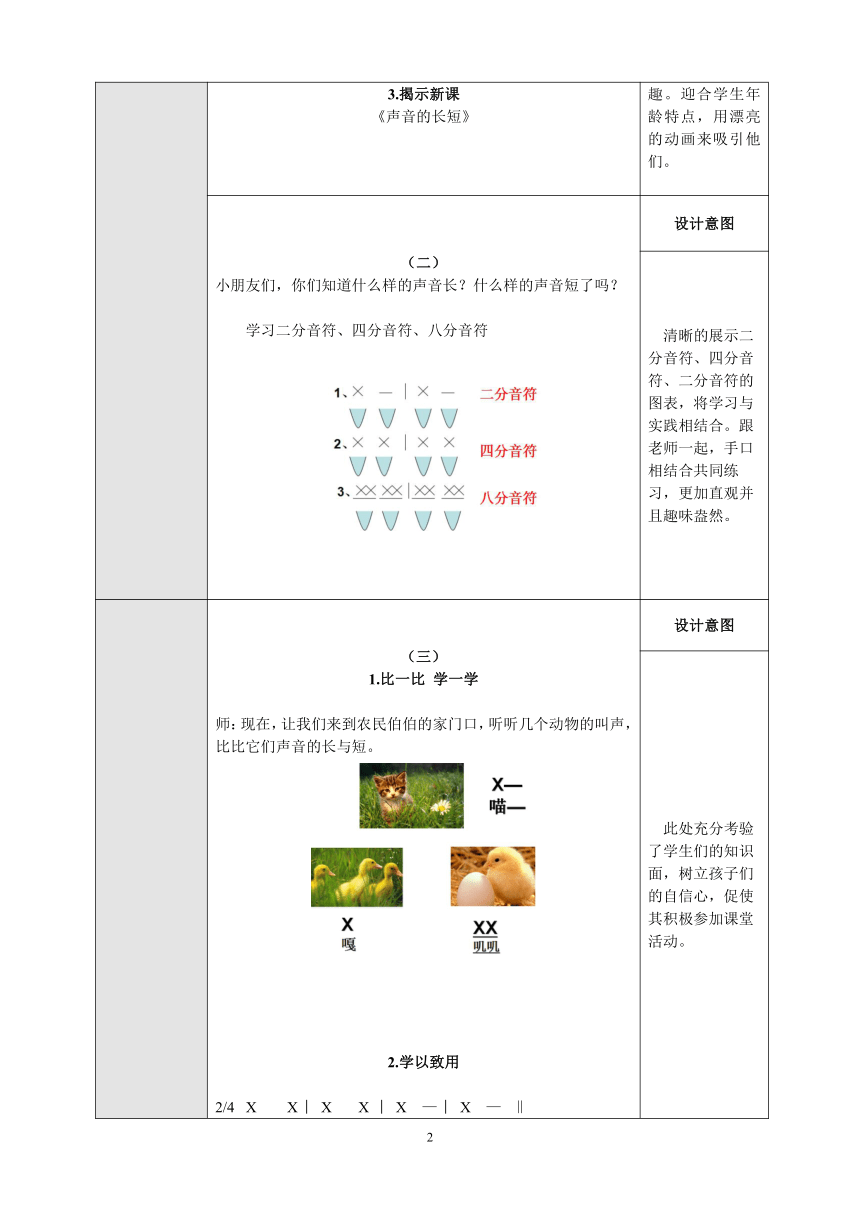

比一比 学一学

师:现在,让我们来到农民伯伯的家门口,听听几个动物的叫声,比比它们声音的长与短。

2.学以致用

2/4 ?X????????X??︳X???????X???︳X????—??︳X????—???‖

????? 小??????猫?? 小 猫 喵 喵??

2/4 ?X?????? ?X??︳X???????X? ?︳X?????X??︳X??????X??‖

????? 小???????鸭??? ?小????? 鸭???? 嘎?????嘎?? ?嘎?????嘎?

?

2/4??X?????? X??︳X??????X??︳X?X??X?X???︳X?X??X X?‖

?????小???????鸡??? 小?????鸡?? ?叽叽叽叽 叽叽叽叽??????

设计意图

此处充分考验了学生们的知识面,树立孩子们的自信心,促使其积极参加课堂活动。

(四)

1.聆听歌曲《大钟与小钟》

聆听歌曲的同时感受声音的长短变化

设计意图

学练结合,加强学生自主学习信心。

(五)

老师指挥,全班复唱全曲,跟着节拍 男生表演大钟、女生表演小钟合唱全曲,师生互评。

创编节奏,开拓思维。

(将学生分为几组,小组合作为这首歌曲创编节拍,并分组展示,教师最后老师整合。) 设计意图

为学生搭建平台,开拓学生的思维,加强小组间的合作意识。

课堂小结

小朋友们,这节课我们认识了声音的长短、学会了分辨声音的长短、懂得用不同的方法表现声音的长短。

在我们今后的生活中,你们要用心发现和感受生活中不同的美好声音,多模仿,多比较,在生活中感受声音的长与短。

课堂板书 《声音的长短》

设计理念

在本课的教学设计中,以学生为主体,以音乐审美为核心,从培养学生音乐兴趣出发,运用多种形式和手段,让学生充分探究音乐的美;积极引导学生大胆地说、唱、练、演等音乐实践活动,使其敢于回答问题,探究音乐的乐趣;让学生选择自己认为合适的手段表现音乐情境,重视学生个性的张扬及相互间的合作,并将思想道德教育与本课知识有机结合,让学生体会生活中的细小的美好,养成热爱生活,真诚、善良、美好的性格,热爱世界艺术文化。

教学反思

本节课课堂气氛活跃,学生参与学习的积极性高,变“被动学习”为“主动学习”。反思这节课,做到了以下几方面:

1.师生关系平等和谐。

教师以与学生平等的身份参加活动,通过引导,发挥主导作用,和学生共同探索知识,和他们亲切交流。在这种平等和谐的师生关系中,学生敢于大胆探索创新,敢于大胆表现自己。比如:让学生收集自己所听到的声音,并模拟,他们都积极开动脑筋,争先恐后地向大家展示。

这样,一方面活跃了课堂气氛,另一方面激发了学生的学习爱好,培养了创新能力。

2.让学生通过亲身实践,主动学习音乐。

奥尔夫认为:元素性音乐教育是一种人们必须自己参与的音乐,人们不是作为听众,而是参与者。让学生收集自己熟悉的声音,通过自己的各种器官表现这些声音的节奏,并用自己的语言去创编节奏,让学生了解到,原来动物的叫声有节奏,我们的语言也有节奏,从而把复杂而枯燥的节奏变得简单而有趣。这样,让他们主动参与到知识形成的过程中,通过亲身实践轻松地获得音乐知识。

3.变“枯燥”的知识传授为“有趣”的知识探索。

假如用传统地教学思想和方法,就是直接告诉学生“×—、×、××”节奏型的名称和时值。实践证实,学生对这种学习音乐理论知识的方法毫无爱好。但这节课是让学生自己收集和模拟各种声音和动作,并应用“×—、×、××”这三个节奏型说话,然后从声音中、动作中、语言中形成“×—、×、××”的节奏概念。这样,既激活了学生的思维,调动了学生主动参与探索知识的积极性,体验了获得成功的喜悦,也培养了学生创造节奏和感受节奏的能力。更重要的是通过这样的趣味教学,让学生感受到音乐知识就在我们身边,感受到学习音乐理论是件简单而有趣的事。

4.培养了学生的创造能力。

在教学中,无论是读节奏还是用体态律动表现节奏,或是创编节奏,都注重激发学生的即兴发挥能力和想象力,发展学生的创造能力。

当然,本节课也存在不足。在以后的教学中,本人将拓宽自己的视野,拓宽学生的思维,将课改精神贯穿于课堂教学的始末。

1

课型 新授课 课时 1课时

教学目标 1.通过音乐活动,让学生感受二分音符、四分音符、八分音符时值的不同。

2.会用三角铁、响板、碰铃、铃鼓等打击乐器,及肢体语言等方式表现二分音符、四分音符、八分音符。

3.让学生感受、体验多声部节奏的和谐美,培养学生稳定的节奏感。

4.培养学生模拟和创造节奏的能力。

重点难点 教学重点:

会用三角铁、响板、碰铃、铃鼓等打击乐器,及肢体语言等方式表现二分音符、四分音符、八分音符。

教学难点:

培养学生模拟和创造节奏的能力。

学情分析 这一学年段的学生好奇心强、活泼好动,善于模仿,身心可塑性强。这一学段学生,有意注意的时间较短,同时是学生第一次接触可能性的问题,不大容易理解,所以在教学方法的选择上应主要采用游戏的形式,让学生在玩中体验,玩中创造。在游戏中让学生理解教材中比较抽象的内容,建立学生的表象。同时将所学到了理论进一步在生活中应用,从而达到教者的目的。

教法与学法 故事导入法

服务

体现

合作探究法

模拟体验法

自主探究法

探究法

实践法

教法 学法

教学过程设计

新课导入

大家一起来听一听,这些都是什么声音?

(感受流水、闹钟、小猫的叫声、小狗的叫声)

设计意图

创设一个良好的开头,一开始就激发学生学习的强烈兴趣和参与的热情。

新授课 (一)

1.再听声音,感受声音的长短变化。

2.拿出手指比出声音的长与短。

复听声音,拿出手指比较出流水的长声音和小狗的短声音。

揭示新课

《声音的长短》

设计意图

利用欢快的歌曲,调动学生的积极性,激发其上音乐课的兴趣。迎合学生年龄特点,用漂亮的动画来吸引他们。

(二)

小朋友们,你们知道什么样的声音长?什么样的声音短了吗?

学习二分音符、四分音符、八分音符

设计意图

清晰的展示二分音符、四分音符、二分音符的图表,将学习与实践相结合。跟老师一起,手口相结合共同练习,更加直观并且趣味盎然。

(三)

比一比 学一学

师:现在,让我们来到农民伯伯的家门口,听听几个动物的叫声,比比它们声音的长与短。

2.学以致用

2/4 ?X????????X??︳X???????X???︳X????—??︳X????—???‖

????? 小??????猫?? 小 猫 喵 喵??

2/4 ?X?????? ?X??︳X???????X? ?︳X?????X??︳X??????X??‖

????? 小???????鸭??? ?小????? 鸭???? 嘎?????嘎?? ?嘎?????嘎?

?

2/4??X?????? X??︳X??????X??︳X?X??X?X???︳X?X??X X?‖

?????小???????鸡??? 小?????鸡?? ?叽叽叽叽 叽叽叽叽??????

设计意图

此处充分考验了学生们的知识面,树立孩子们的自信心,促使其积极参加课堂活动。

(四)

1.聆听歌曲《大钟与小钟》

聆听歌曲的同时感受声音的长短变化

设计意图

学练结合,加强学生自主学习信心。

(五)

老师指挥,全班复唱全曲,跟着节拍 男生表演大钟、女生表演小钟合唱全曲,师生互评。

创编节奏,开拓思维。

(将学生分为几组,小组合作为这首歌曲创编节拍,并分组展示,教师最后老师整合。) 设计意图

为学生搭建平台,开拓学生的思维,加强小组间的合作意识。

课堂小结

小朋友们,这节课我们认识了声音的长短、学会了分辨声音的长短、懂得用不同的方法表现声音的长短。

在我们今后的生活中,你们要用心发现和感受生活中不同的美好声音,多模仿,多比较,在生活中感受声音的长与短。

课堂板书 《声音的长短》

设计理念

在本课的教学设计中,以学生为主体,以音乐审美为核心,从培养学生音乐兴趣出发,运用多种形式和手段,让学生充分探究音乐的美;积极引导学生大胆地说、唱、练、演等音乐实践活动,使其敢于回答问题,探究音乐的乐趣;让学生选择自己认为合适的手段表现音乐情境,重视学生个性的张扬及相互间的合作,并将思想道德教育与本课知识有机结合,让学生体会生活中的细小的美好,养成热爱生活,真诚、善良、美好的性格,热爱世界艺术文化。

教学反思

本节课课堂气氛活跃,学生参与学习的积极性高,变“被动学习”为“主动学习”。反思这节课,做到了以下几方面:

1.师生关系平等和谐。

教师以与学生平等的身份参加活动,通过引导,发挥主导作用,和学生共同探索知识,和他们亲切交流。在这种平等和谐的师生关系中,学生敢于大胆探索创新,敢于大胆表现自己。比如:让学生收集自己所听到的声音,并模拟,他们都积极开动脑筋,争先恐后地向大家展示。

这样,一方面活跃了课堂气氛,另一方面激发了学生的学习爱好,培养了创新能力。

2.让学生通过亲身实践,主动学习音乐。

奥尔夫认为:元素性音乐教育是一种人们必须自己参与的音乐,人们不是作为听众,而是参与者。让学生收集自己熟悉的声音,通过自己的各种器官表现这些声音的节奏,并用自己的语言去创编节奏,让学生了解到,原来动物的叫声有节奏,我们的语言也有节奏,从而把复杂而枯燥的节奏变得简单而有趣。这样,让他们主动参与到知识形成的过程中,通过亲身实践轻松地获得音乐知识。

3.变“枯燥”的知识传授为“有趣”的知识探索。

假如用传统地教学思想和方法,就是直接告诉学生“×—、×、××”节奏型的名称和时值。实践证实,学生对这种学习音乐理论知识的方法毫无爱好。但这节课是让学生自己收集和模拟各种声音和动作,并应用“×—、×、××”这三个节奏型说话,然后从声音中、动作中、语言中形成“×—、×、××”的节奏概念。这样,既激活了学生的思维,调动了学生主动参与探索知识的积极性,体验了获得成功的喜悦,也培养了学生创造节奏和感受节奏的能力。更重要的是通过这样的趣味教学,让学生感受到音乐知识就在我们身边,感受到学习音乐理论是件简单而有趣的事。

4.培养了学生的创造能力。

在教学中,无论是读节奏还是用体态律动表现节奏,或是创编节奏,都注重激发学生的即兴发挥能力和想象力,发展学生的创造能力。

当然,本节课也存在不足。在以后的教学中,本人将拓宽自己的视野,拓宽学生的思维,将课改精神贯穿于课堂教学的始末。

1

同课章节目录

- 第一课

- (音乐游戏)欢迎你

- (律动)唱呀,跳呀

- (活动)谁的歌儿多

- 第二课

- (演唱)其列多

- (听赏)小鸟 狮王

- (唱一唱)听听谁在唱

- (音乐知识)声音的长短

- 第三课

- (演唱)亮火虫

- (音乐知识)音高、唱

- (音乐游戏)打掌掌

- (听赏)夏夜

- 第四课

- (歌表演)牵牛花当喇叭

- (音乐游戏)好朋友来啦

- (听赏)蓝精灵之歌

- 第五课

- (演唱)飞呀飞

- (音乐知识)音高、唱

- (演唱)牧童谣

- (听赏)牧童

- 第六课

- (音乐知识)节奏记号

- (律动)爷爷、爸爸和我

- (演唱)买菜

- (听赏)我爱我的家

- 第七课

- (听赏)太阳起床,我也起床 小白船

- (唱一唱)太阳

- (演唱)月亮

- 第八课

- (音乐知识)休止符0

- (听赏)青蛙妈妈

- 第九课

- (演唱)大眼睛羚羊

- (律动)滑雪

- (听赏)龟兔赛跑

- 第十课

- (集体舞)蓝鸟

- (歌表演)粉刷匠

- (听赏)三只小猪

- 第十一课

- (演唱)火车开啦 郊游

- (音乐游戏)旅游路上

- (听赏)郊外去

- 第十二课

- 新年联欢会