第6课 对外友好往来

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

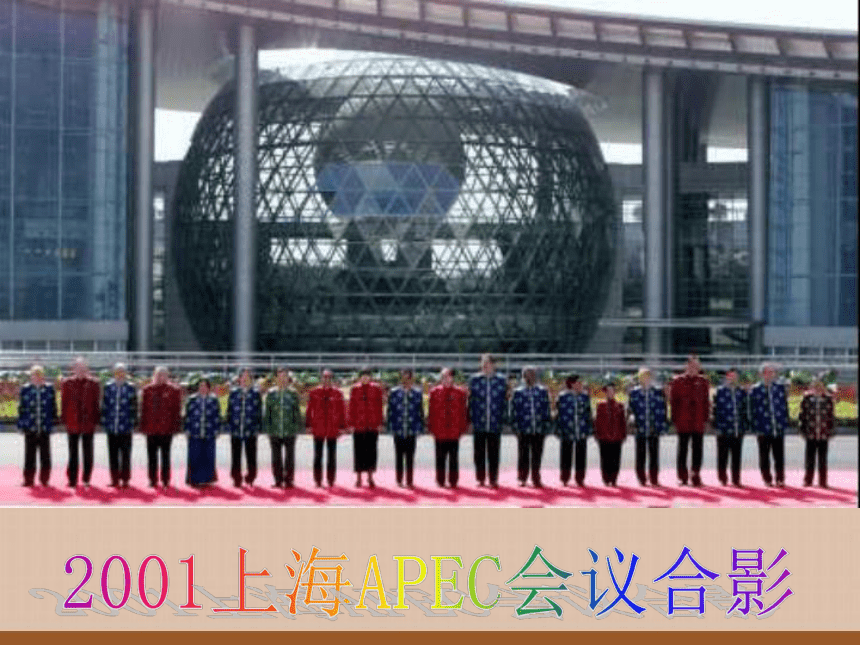

第6课 对外友好往来

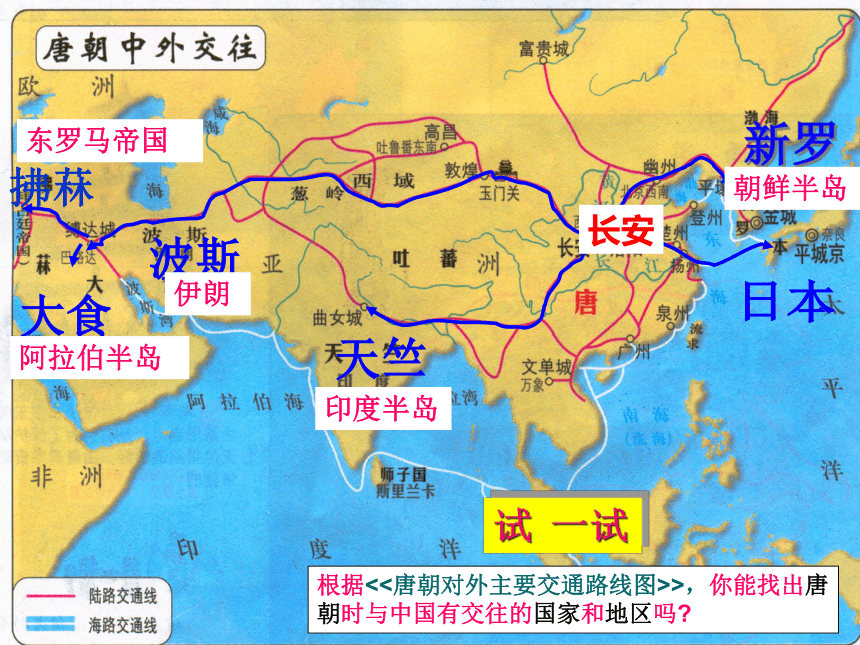

唐朝的繁荣吸引了世界各地的目光,大唐帝国以博大的胸怀兼容并蓄外来文化之精华,而灿烂的中国文化也深深的影响了自己的友好邻邦……

朝鲜半岛

印度半岛

伊朗

阿拉伯半岛

东罗马帝国

根据<<唐朝对外主要交通路线图>>,你能找出唐朝时与中国有交往的国家和地区吗

试 一试

长安

拂菻

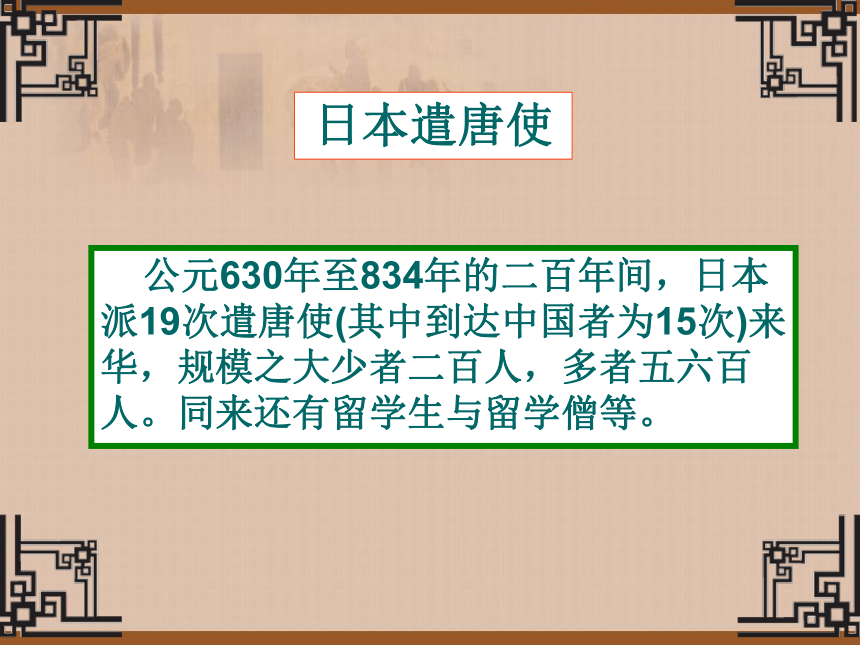

日本遣唐使

公元630年至834年的二百年间,日本派19次遣唐使(其中到达中国者为15次)来华,规模之大少者二百人,多者五六百人。同来还有留学生与留学僧等。

遣唐使船

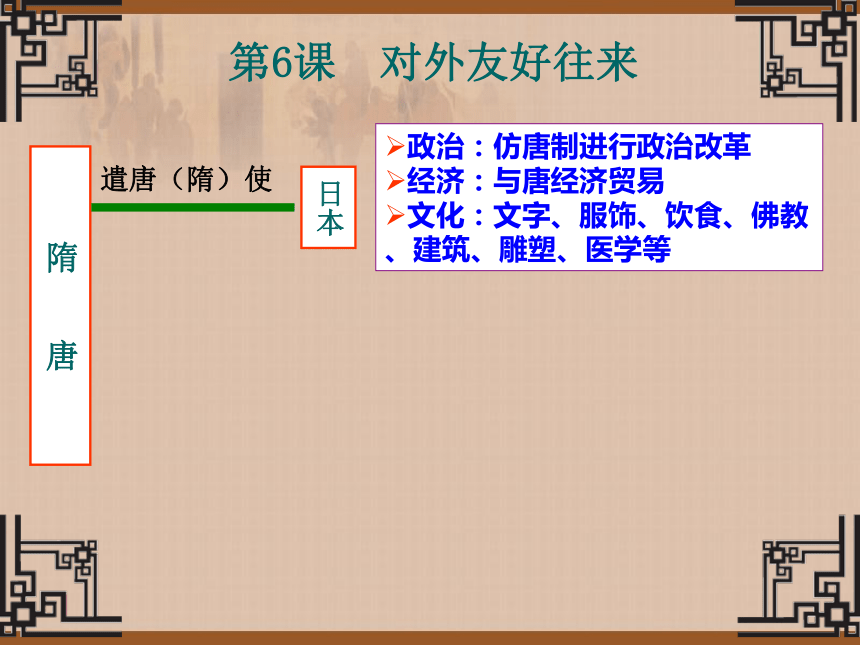

遣唐(隋)使

日本

政治:仿唐制进行政治改革

经济:与唐经济贸易

文化:文字、服饰、饮食、佛教 、建筑、雕塑、医学等

隋 唐

第6课 对外友好往来

日本从公元8世纪起有了自己的文字。日语的文字有些是在参照中国汉字草书和楷书偏旁的基础上创制而成的。

日本文字

ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ か

ァ ィ ェ ク コ シ

安 以 宇 衣 於 加

阿 伊 江 久 己 之

中国文字

唐代仕女

日本和服

中国的茶文化

唐代斗茶

日本茶道

仔细观察:比较一下日本都城平城京和唐朝长安城的布局有什么相似之处?

唐朝开元通宝

1.这两种钱币有何相同之处

2.你还能举出日本受唐朝文化影响的一些事例吗

比一比

找一找

想一想:

日本和同开弥

唐代绘画

日本浮世绘

鉴真东渡日本

鉴真盲目航东海

一片精诚照太清

舍己为人传道义

唐风洋溢奈良城

---郭沫若

鉴真:唐代高僧。俗姓淳(chún)于,广陵江阳(今江苏江都)人。唐玄宗时,日本僧人普照邀请请鉴真去日本传播佛法。鉴真应允,并克服种种困难,先后六次东渡日本始获成功。

次数

概 况

1

未出海便夭折。

遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2

被风浪所阻。

突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3

东渡未能成行。因官府出面阻止。

4

未果。因弟子的好心阻拦。

5

遭遇台风,失败。在海上漂泊了14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

6

东渡成功

753年,鉴真(66岁)一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

鉴真六次东渡概况

唐招提寺:位于日本奈良,为日本著名古寺。由鉴真及其弟子设计、建造、完成。整个建筑深受中国盛唐建筑风格影响。

大明寺:位于江苏省扬州市西北,是扬州最著名的古刹。扬州大明寺内有鉴真纪念堂和鉴真坐像。

鉴真坐像回国“省亲”

1980年4月,鉴真大师坐像在日本唐招提寺长老森本孝顺的护送下,先后在扬州、北京展出,受到中国人民的热烈欢迎。

遣唐(隋)使

鉴真东渡

日本

政治:仿唐制进行政治改革。

经济:与唐经济贸易

文化:文字、服饰、饮食、佛教、建筑、雕塑、医学等

使节、留学生、商人

新罗

政治:仿唐制(如科举)

经济:物产居唐朝进口首位

文化:医学、天文、历算、音乐

隋 唐

玄奘西游

天竺

第6课 对外友好往来

传播唐朝文化

学习佛教精髓

《大唐西域记》

玄奘,名陈袆(huī),

河南偃师人。

13岁出家,法名玄奘。后人称他三藏法师。

627年,从长安出发。

628年,到达天竺西北部

那烂陀寺遗址

玄奘讲经处

《玄奘取经回长安图》

664年玄奘圆寂后葬于陕西长安县,后人修寺建塔以作纪念。唐肃宗题塔额“兴教”二字,故名兴教寺。

兴教寺

玄奘墓塔

2006年是“中印友好年”,由中央电视台主办的“玄奘之路”大型文化交流活动,将于10月举行。届时,西行团队将驾驶15辆越野车从西安出发,用约40天的时间,穿越中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等8个国家,于11月抵达玄奘当年取经的寺院——今天印度的那烂陀寺,并参加当地玄奘纪念堂的揭幕盛典

材料题:

“学问虽远在中国,亦当求之。”

——穆罕默德

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

为什么唐朝与世界各国保持频繁的友好往来?

1、国家安定统一

2、经济文化繁荣

3、对外开放政策

4、对外交通发达。

现在各国人把中国人称为“唐人”的原因( )

A、中国人是唐朝人的后代

B、唐朝在世界上享有较高的声望

C、唐朝时中国才开始对外交往

D、中国人具有很高的制糖技术

B

“鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清.

舍己为人传道艺,

唐风洋溢奈良城.”

这首诗反映了唐朝文化( )

A、对日本的影响

B、对新罗的影响

C、对天竺的影响

D、对波斯的影响

A

图中人物的事迹不包括( )

A、历经艰险,前往天竺学习佛经

B、在天竺遍访有名的佛教寺院,成为著名的佛学大师

C、携带大量佛经回到长安,潜心翻译

D、以亲身见闻写成《西游记》

D

唐朝对外贸易中,物产居唐朝进口首位的国家是( )

A、天竺

B、日本

C、新罗

D、波斯

C

下列内容,哪些是鉴真和玄奘的共同之处 ( ) ①都是唐朝的僧人

②都在唐朝的对外交往中有重大贡献 ③都为完成自己的使命历尽艰辛

④都有一种顽强的毅力和百折不挠的精神

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

A

第6课 对外友好往来

唐朝的繁荣吸引了世界各地的目光,大唐帝国以博大的胸怀兼容并蓄外来文化之精华,而灿烂的中国文化也深深的影响了自己的友好邻邦……

朝鲜半岛

印度半岛

伊朗

阿拉伯半岛

东罗马帝国

根据<<唐朝对外主要交通路线图>>,你能找出唐朝时与中国有交往的国家和地区吗

试 一试

长安

拂菻

日本遣唐使

公元630年至834年的二百年间,日本派19次遣唐使(其中到达中国者为15次)来华,规模之大少者二百人,多者五六百人。同来还有留学生与留学僧等。

遣唐使船

遣唐(隋)使

日本

政治:仿唐制进行政治改革

经济:与唐经济贸易

文化:文字、服饰、饮食、佛教 、建筑、雕塑、医学等

隋 唐

第6课 对外友好往来

日本从公元8世纪起有了自己的文字。日语的文字有些是在参照中国汉字草书和楷书偏旁的基础上创制而成的。

日本文字

ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ か

ァ ィ ェ ク コ シ

安 以 宇 衣 於 加

阿 伊 江 久 己 之

中国文字

唐代仕女

日本和服

中国的茶文化

唐代斗茶

日本茶道

仔细观察:比较一下日本都城平城京和唐朝长安城的布局有什么相似之处?

唐朝开元通宝

1.这两种钱币有何相同之处

2.你还能举出日本受唐朝文化影响的一些事例吗

比一比

找一找

想一想:

日本和同开弥

唐代绘画

日本浮世绘

鉴真东渡日本

鉴真盲目航东海

一片精诚照太清

舍己为人传道义

唐风洋溢奈良城

---郭沫若

鉴真:唐代高僧。俗姓淳(chún)于,广陵江阳(今江苏江都)人。唐玄宗时,日本僧人普照邀请请鉴真去日本传播佛法。鉴真应允,并克服种种困难,先后六次东渡日本始获成功。

次数

概 况

1

未出海便夭折。

遭诬告与海盗勾结,鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2

被风浪所阻。

突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3

东渡未能成行。因官府出面阻止。

4

未果。因弟子的好心阻拦。

5

遭遇台风,失败。在海上漂泊了14天,到了海南岛。鉴真因暑热患眼疾,双目失明。

6

东渡成功

753年,鉴真(66岁)一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

鉴真六次东渡概况

唐招提寺:位于日本奈良,为日本著名古寺。由鉴真及其弟子设计、建造、完成。整个建筑深受中国盛唐建筑风格影响。

大明寺:位于江苏省扬州市西北,是扬州最著名的古刹。扬州大明寺内有鉴真纪念堂和鉴真坐像。

鉴真坐像回国“省亲”

1980年4月,鉴真大师坐像在日本唐招提寺长老森本孝顺的护送下,先后在扬州、北京展出,受到中国人民的热烈欢迎。

遣唐(隋)使

鉴真东渡

日本

政治:仿唐制进行政治改革。

经济:与唐经济贸易

文化:文字、服饰、饮食、佛教、建筑、雕塑、医学等

使节、留学生、商人

新罗

政治:仿唐制(如科举)

经济:物产居唐朝进口首位

文化:医学、天文、历算、音乐

隋 唐

玄奘西游

天竺

第6课 对外友好往来

传播唐朝文化

学习佛教精髓

《大唐西域记》

玄奘,名陈袆(huī),

河南偃师人。

13岁出家,法名玄奘。后人称他三藏法师。

627年,从长安出发。

628年,到达天竺西北部

那烂陀寺遗址

玄奘讲经处

《玄奘取经回长安图》

664年玄奘圆寂后葬于陕西长安县,后人修寺建塔以作纪念。唐肃宗题塔额“兴教”二字,故名兴教寺。

兴教寺

玄奘墓塔

2006年是“中印友好年”,由中央电视台主办的“玄奘之路”大型文化交流活动,将于10月举行。届时,西行团队将驾驶15辆越野车从西安出发,用约40天的时间,穿越中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等8个国家,于11月抵达玄奘当年取经的寺院——今天印度的那烂陀寺,并参加当地玄奘纪念堂的揭幕盛典

材料题:

“学问虽远在中国,亦当求之。”

——穆罕默德

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

为什么唐朝与世界各国保持频繁的友好往来?

1、国家安定统一

2、经济文化繁荣

3、对外开放政策

4、对外交通发达。

现在各国人把中国人称为“唐人”的原因( )

A、中国人是唐朝人的后代

B、唐朝在世界上享有较高的声望

C、唐朝时中国才开始对外交往

D、中国人具有很高的制糖技术

B

“鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清.

舍己为人传道艺,

唐风洋溢奈良城.”

这首诗反映了唐朝文化( )

A、对日本的影响

B、对新罗的影响

C、对天竺的影响

D、对波斯的影响

A

图中人物的事迹不包括( )

A、历经艰险,前往天竺学习佛经

B、在天竺遍访有名的佛教寺院,成为著名的佛学大师

C、携带大量佛经回到长安,潜心翻译

D、以亲身见闻写成《西游记》

D

唐朝对外贸易中,物产居唐朝进口首位的国家是( )

A、天竺

B、日本

C、新罗

D、波斯

C

下列内容,哪些是鉴真和玄奘的共同之处 ( ) ①都是唐朝的僧人

②都在唐朝的对外交往中有重大贡献 ③都为完成自己的使命历尽艰辛

④都有一种顽强的毅力和百折不挠的精神

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

A

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图