2020-2021学年人民版高中历史必修二4.1 物质生活和社会习俗的变迁 课件(共92张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人民版高中历史必修二4.1 物质生活和社会习俗的变迁 课件(共92张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

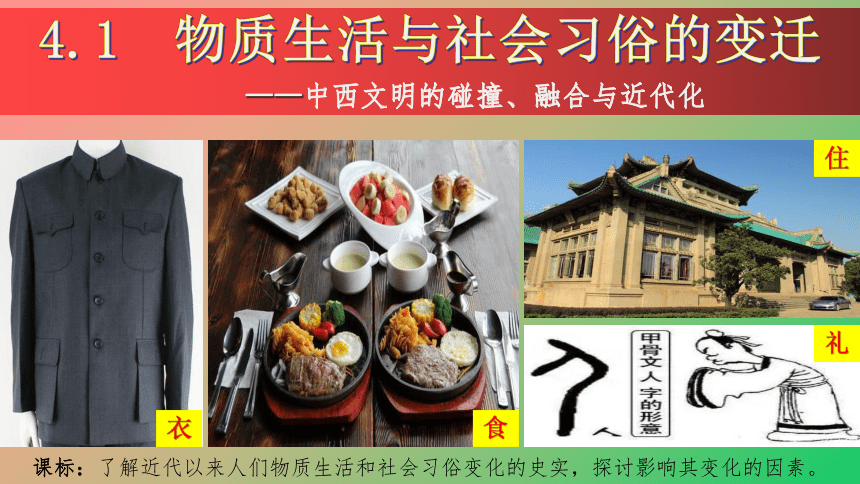

专题四 物质生活和社会习俗的变迁

物质生活:衣、食、住、行、通讯、娱乐等

社会习俗:婚、丧、称谓等

4.1 物质生活与社会习俗的变迁

——中西文明的碰撞、融合与近代化

衣

食

住

礼

课标:了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

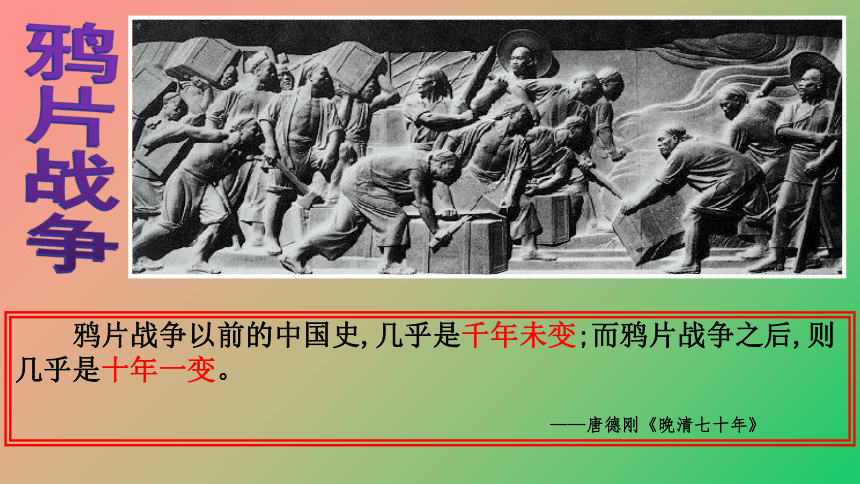

鸦片战争以前的中国史,几乎是千年未变;而鸦片战争之后,则几乎是十年一变。

——唐德刚《晚清七十年》

鸦片战争

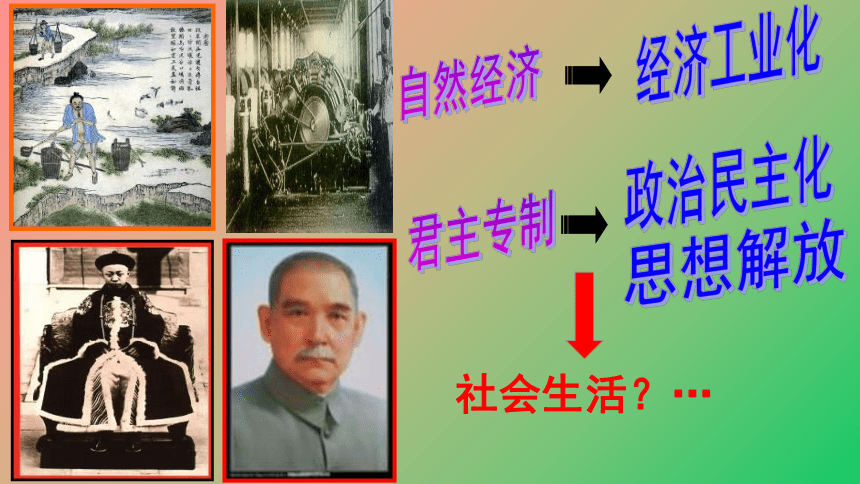

君主专制

政治民主化

自然经济

经济工业化

社会生活?…

思想解放

19世纪以来中国社会经历了哪些重大的变化?

鸦片战争

辛亥革命

新中国成立

改革开放

“服饰是时代的外衣”

一、变化中的男女服饰

一、变化中的男女服饰

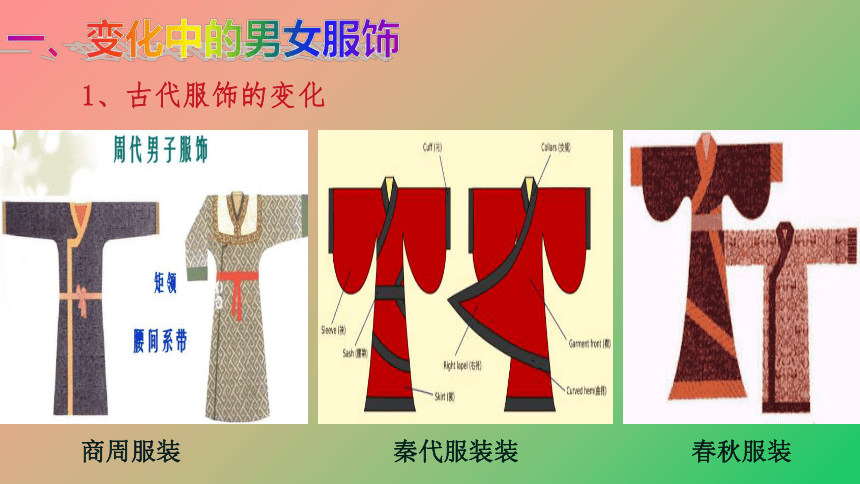

1、古代服饰的变化

商周服装

秦代服装装

春秋服装

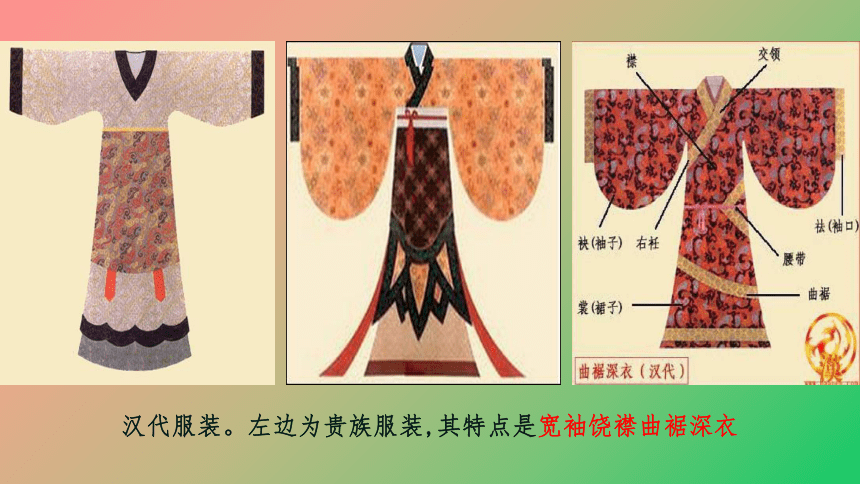

汉代服装。左边为贵族服装,其特点是宽袖饶襟曲裾深衣

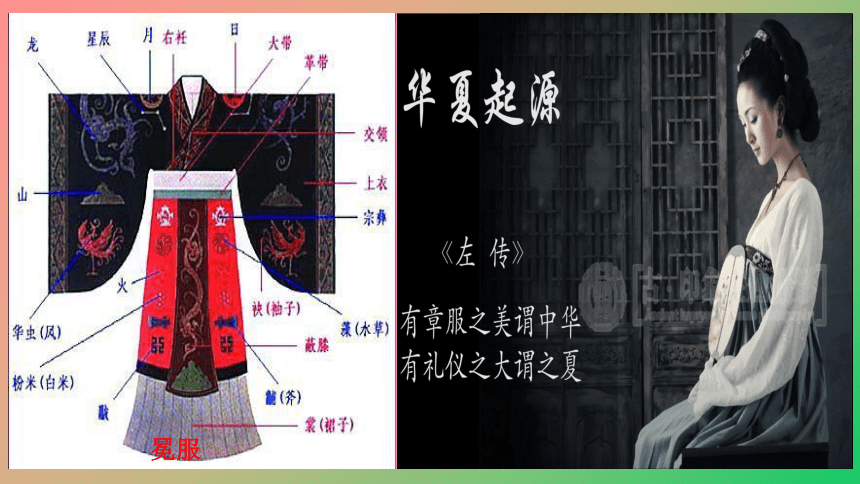

冕服

左边上衣衣领带有民族融合的特点;右边则体现大唐王朝开放的风格。

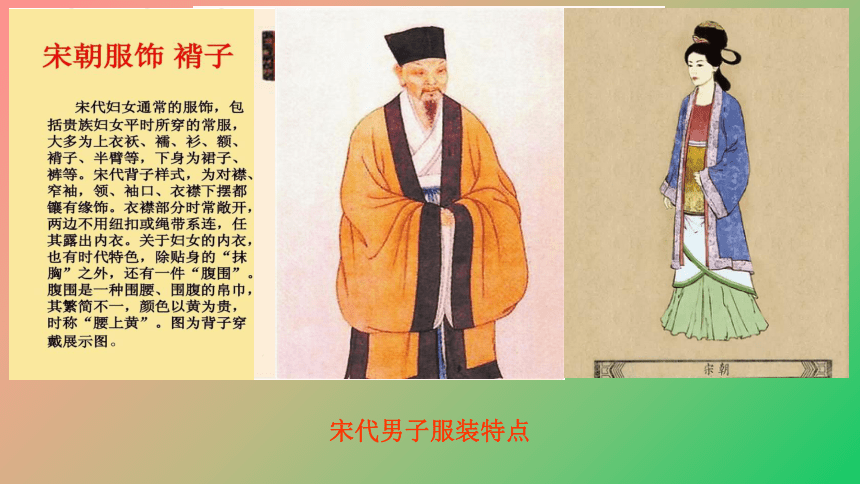

宋代男子服装特点

元是我国蒙古民族建立的统一王朝,其服饰带有典型的少数民族和汉民族融合的风格。

明代服装

清代男女服饰

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

一、变化中的男女服饰

2、近代服饰的变化

礼

义

廉

耻

以文治国

三民主义

行政、立法、司法、考试、监察五权分立

女性旗袍的发展变化

改良的现代旗袍

3、新中国的服饰的变化

20世纪 50年代——70年代:

男子以中山装为主;

女子以列宁装、连衣裙为时尚;

改革开放后,新式新款层出不穷,色彩斑斓。

干部装、列宁装——中苏政治的衍生品

(1)新中国成立——20世纪60年代中期

“干部装”

50年代末,苏联女专家在中国掀起布拉吉热。布拉吉(意为连衣裙,俄文译音)

(2)60年代中期——70年代末

60年代的流行:绿军装

(绿军装、戴军帽--文革中的“红色”时尚)

60代中期以后,随着中苏关系恶化, 国际形势趋于紧张,女性不再穿“列宁装”。军人在人们心中是最革命的,橄榄绿也就成了革命的标签。

毛泽东穿军装上天安门检阅红卫兵的行动和“不爱红装爱武装”的言论,使一大批狂热的红卫兵穿起了从父兄或戚友身上脱下来的旧军装……有人形象地称其为“全民皆兵” “绿色海洋”。

电影《街上流行红裙子》

喇叭裤

健美裤

牛仔裤

(3)改革开放以后——穿得时尚、个性

一、变化中的男女服饰

变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严,逐渐向美观、适体方便、平民化转变

特征:中式与西式、传统与现代并存

“西方人对待吃,仅把它看成是给机器加油,而中国人则视吃为人生至乐。” ——林语堂《吾国吾民》

二、并行于世的中西餐

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大---鲁、粤、川、淮扬

满汉全席:是我国一种具有民族特色的巨型宴席。既有宫廷菜肴之特色,又有地方风味之精华; 满汉全席原是官场中举办宴会时满人和汉人合坐的一种全席,席间专请名师奏古乐伴宴。满汉全席上菜一般起码一百零八种,分三天吃完。满汉全席菜式有咸有甜,有荤有素,山珍海味无所不包。

中国传统饮食习惯:北方喜吃面食、肉类;南方喜吃米饭、海鲜。并形成著名的传统四大菜系:川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜。后来,浙、闽、湘、徽等地方菜也逐渐出名,就形成了我国的“八大菜系”。

鲁菜:以其味咸、鲜、脆嫩,风味独特、制作精细,享誉海内外。古书云:“东方之域,天地之所生也。”齐鲁大地就是依山傍海,物产丰富,经济发达的美好疆域,为烹饪文化的发展、山东菜系的形成提供了良好的条件。

九转大肠

油闷大虾

醋酥鲫鱼

粤菜:广东菜也叫“粤菜”,是中国四大菜系之一,粤菜的特点是,注重质和味,口味比较清淡,力求清中求鲜、淡中求美。而且随季节时令的变化而变化,夏秋偏重清淡,冬春偏重浓郁,追求色、香、味、型。食味讲究清、鲜、嫩、爽、滑、香;调味遍及酸、甜、苦、辣、咸;此即所谓五滋六味。

粤菜是以广州、潮州、东江三地的菜为代表而形成的。

葱油鸡

松仁粉丝

扬州炒饭

川菜:天府之国”的四川以其得天独厚的物产形成和发展了我国的主要菜系之一。特点:(1)注重调味 其一,调味品复杂多样,有特点,讲究川料川味。调味品多用辣椒、花 椒、胡椒、香糟、豆瓣酱、葱、姜、蒜等。其二,以多层次、递增式调味方法为见长.其三,味型多.(2)烹调手法上擅长小炒、小煎、干烧、干煸。此外,川菜讲究汤的制作及使用。正宗川菜以四川成都、重庆两地的菜肴为代表。

手撕鸡

宫保鸡丁

麻婆豆腐

淮扬菜:淮扬菜以沿江、沿淮、徽洲三地区的地方菜为代表构成。其特点是选料朴实、讲究火工,重油重色、味道醇厚、保持原汁原味。

香菇油菜

荠菜春笋

清蒸狮子头

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大---鲁、粤、川、淮扬

中国菜注重色香味美,“以味为核心,以养为目的”是其本质特征。中国菜高超的烹饪技艺和丰富的文化内涵,堪称世界一流。孙中山曾说:“悦目之画,悦耳之音,皆为美术,而悦口之味,何独不然?是烹调者,亦美术之一道也。”

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

二、并行于世的中西餐

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

二、并行于世的中西餐

西方人于饮食重科学,重科学即讲求营养,故西方饮食以营养为最高准则,讲求食物的营养成分,蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及各类无机元素的含量是否搭配合宜,卡路里的供给是否恰到好处,以及这些营养成分是否能为进食者充分吸收,有无其他副作用。这些问题都是烹调中的大学问,而菜肴的色、香、味如何,则是次一等的要求。

可口可乐(英文名称:Coca-Cola,也称Coke),是由美国可口可乐公司出品的一种含有咖啡因的碳酸饮料。可口可乐早在上世纪20年代进入中国,当时译作“蝌蝌啃蜡”,但因销路不佳,后改名为“可口可乐”。

1987年,肯德基在北京前门开中国第一家店

饮食

观念

中国:

感性

——

重味

色、

香、

味、

形

西方:

理性

——

重营养

热量、

维生素、

蛋白质

追求一种难以言传的“意境”

中国:

西方:

“吃味”

——

用料随意

素菜为主

“硬菜”

——

大块肉、整块鸡

荤菜为主

中国人:

身材瘦小、肩窄腿短、

肤质细腻,植物性格

西方人:

高个、长腿、宽肩、肌肉发达,动物性格

饮食对象

饮食

方式

中国:

西方:

团团围坐、共享一桌、座分尊卑

——

相互尊重、礼让、便于情感交流。反映了中国哲学中“和” 的范畴 。

自助餐、各取所需、位子不固定、走动自由

——

对个性、自我的尊重

一、饮料(果汁)、水果或冷盆,又称开胃菜,目的是增进食欲。

二、汤类(也即头菜)。需用汤匙,此时一般上有黄 油、面包。

三、蔬菜、冷菜或鱼(也称副菜)。可使用垫盘两侧相应的刀叉。

四、主菜(肉食或熟菜)。肉食一般配有熟蔬菜。

五、餐后食物。一般为甜点心、水果、冰淇淋等。

六、最后为咖啡。

西餐的程序与一般礼节

西餐:以营养为最高准则,讲求食物营养成分的合理搭配,所以简单方便,

如沙拉之类。

中餐:追求美味,色、香、味俱全,所以要蒸、煮、煎、炸多种烧菜技巧。

十大经典垃圾食品排行榜

一、油炸食品

二、罐头类食品(包括可乐——2012年3月5日,美国一研究机构声称在可乐中发现了致癌物质。可乐之所以呈现出如此诱人的焦糖色,正是因为添加了一种‘化妆品’染色剂。)

三、腌制食品

四、加工的肉类食品 (如火腿肠)

五、肥肉和动物内脏

六、奶油制品

七、方便面

八、烧烤类食品

九、冷冻甜点

十、话梅和蜜饯类食物

鸦片战争后,外国人来华后,西式住房在租界开始大量出现。中国居室建筑逐渐融入了西式建筑的特点。

三、居室建筑的演进住

三、居室建筑的演进

四合院

中西合璧

完全欧化(20世纪30年代前后)

天圆地方的四合院 (内向性和封闭性)

完全欧化(花园、别墅)

江南水乡传统民居

中西合璧(上海的石库门)

传统住宅(北京四合院)

花园洋房

中西合璧的集美大学

西方建筑文化以外向和开放著称

中西合璧

可是今天,我们的城市已基本失去了个性,文脉模糊,记忆依稀,历史遗存支离破碎,文化符号完全混乱。一方面是拆得很惨,一方面建得很糟。光怪陆离、平庸粗鄙的建筑,充塞着我们的城市……

——著名作家冯骥才

俗

婚姻风俗的变化

丧葬风俗的变化

其他习俗的变化

四、习俗风尚的变迁

西周时婚嫁之俗日臻完善,一般男娶女嫁,要经过纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎。传统婚姻主张“天作之合”、“八字命相” ,重视双方的五行八字的配合,力求五行相生,八字和谐;“父母之命,媒妁之言”、“从一而终”等。

1、婚姻风俗的变化

(1)传统婚礼

传统婚礼用品

清末民初的传统婚礼

1919年”五四”运动前,中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。

1928年梁思成与林徽因在加拿大结婚。林徽因身穿自己设计的婚礼服。

1927年蒋介石与宋美龄在上海举行新式婚礼

1929年,冰心与吴文藻在燕京大学临湖轩举行婚礼

1931年7月6日的上海《民国日报》登出的《一般女士征求如意郎君的标准》:

一、面貌俊秀,中段身材,望之若庄严,亲之甚和蔼;

二、学不在博而在有专长;

三、高尚的人格;

四、风姿潇洒,身体壮健。精神饱满,服饰洁朴

五、对于女子的情爱,专而不滥。诚而不欺;

六、经济有相当的独立;

七、没有烟酒等不良嗜好;

八、有创造的精神,有保守的能力。

同一天的上海《民国时报》青年男子征婚:

我所希望于女子者,约有十项:

一,要有清洁的嗜好和能力;

二,要有概括地眼光以及学识;

三,要有缜密而周到的心思;

四,要有充量而素养的情感;

五,要有治家的兴趣和能力;

六,不要眼光势力;

七,不要自我太强;

八,不要太无意见;

九,不要见人羞怯;

十,不要态度虚浮。

50年代和60、70年代讲究的是阶级斗争和政治挂帅,不能穿婚纱和西服,否则要被说成向往资产阶级生活方式。

80年代又穿上了婚纱,但是手捧假塑料花很有时代特征,照片的色彩也是后期上的。

90年代至现在:化装技术可真没得说,连最亲的人也认不出来。

现在也流行个性婚照婚礼

生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。——《论语》

1、婚姻风俗的变化

(2)丧葬风俗的变化

天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护

你知道我国有哪些丧葬形式吗?

土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和落后的农村地区仍然实行.

火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。

水葬,是中国古代南方一些少数民族的丧葬形式。它是将死者置于水中任其漂流,最终为鱼类所食。水葬起源于鱼崇拜。海兵和水兵也实行海(水)葬,这主要是怕传染疾病所至。水葬尤其陆地水葬对水资源污染极大,在历朝政府屡禁之下已消声匿迹。

土葬

火葬、天葬

厚葬→简化

生命是短暂的,而死亡却是永恒的

(2)其他风俗的变化

(1)“断发易服”和“废止缠足”

戊戌变法时期:

辛亥革命后 :

主张“断发易服”“废止缠足”

“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命色彩

民国临时政府成立后:

颁布剪辫易服和禁止缠足的法令

(2)历法、节日

辛亥革命以后,“改正朔,用阳历”,增添了国庆、元旦等新节日,公历在官方活动中得以实施。

(3)、社交礼仪

礼仪:

称谓:

跪拜、作揖向点头、鞠躬、握手转变

“老爷”、“大人”转变为“先生”、“同志”

男子留辫

剪辫易服

辛亥革命后,国民政府下令剪去辫子。

清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志,被外人贻笑为“豚尾”、“半边和尚”。成为外国人侮辱中国人的口头语。

缠足现象始于五代时期。南唐后主李煜的宫嫔用布帛缠脚,使其呈“新月”状,穿着素袜,在黄金做成的莲花上跳舞,李煜看后十分喜欢,称其有凌云之态。这种风气先兴起于宫帷之中,后进入民间,

北宋神宗熙宁年间就广为流传了,并把缠脚当成了妇女的美德 。妇女缠过的畸形小脚被美化为“三寸金莲”,缠足的风俗在中国历史上历时一千余年,蔓延极广。民国临时政府时期,倡导妇女“废止缠足”。

莲花高台 催生畸形风尚

“三寸金莲”

美足七字法:尖、瘦、弯、小、软、正、香

(尖非锥,瘦不贫,弯似月,小且灵,软如烟,正则稳,香即醉)

小知识:根据考古和史料记载,没有任何一个朝代将必须“裹脚”作为法令。“裹脚”是民间习俗。

见面礼

跪拜、作揖

身份的不平等 → 人格的平等

鞠躬、握手

变化?

折射?

传统(古代)

近代(清末民初)

新中国后

婚姻

婚俗

包办婚姻,婚礼繁琐

追求婚姻自主

婚礼删繁就简

恋爱自由、婚姻自主成为时尚

丧礼

土葬

丧礼简化,殡仪馆,公墓

火葬

其他

①男子留长辫

②女子缠足

③跪拜作揖

④“大人”、 “老爷”

⑤女子不得受教育且局限于家庭

→剪辫易服

→迫令放足

→点头鞠躬、握手

→“先生”、“同志”

→女子获得受教育权利的同时,

走出家庭、步入社会

小结:习俗之变

1、西方的入侵,直接带来西式生活方式和习俗;

2、西方民主、平等思想的影响

3、进步人士的推动与宣传

4、政府政策的推动

5、历史上重大社会变革或重大历史事件的影响

为什么近现代生活有这么多变化?

在西方工业文明的冲击下中西文化的碰撞和融合

总之

衣

食

住

习俗

近代化

文明化

简约化

多元化

变

但广大农村仍旧以传统的生活方式、风俗习惯为主

本节课结束,完成本课达标练习册

谢谢!

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为中山装、西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

生活方式、习俗朝进步文明的方向发展,这与中国的近代化发展相适应,但广大农村仍旧以传统的生活方式、风俗习惯为主。

变迁的趋势:

1、近代农村社会受西方影响较小的根本原因是

A、农民过着田园牧歌式的幸福生活

B、小农经济的落后和封闭

C、远离大城市

D、西方列强侵略程度较轻

B

2.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

C

3、“新礼服兴,翎顶补服灭,剪发兴,辫子灭, 天足兴,纤足灭,阳历兴,阴历灭,鞠躬礼兴,跪拜礼灭。这首民谣反映了一重大事件引起的社会风貌的变化。这事件是

A、 戊戌变法 B、 洋务运动

C 、辛亥革命 D 、 护法运动

C

4.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学

A

5. 从晚清的长袍马褂至西装革履,从六七十年代“祖国江山一片蓝”到今天的五彩缤纷,服装的变化反映了

①社会经济的发展 ②人民生活水平的提高

③思想观念的转变 ④中国传统文化的特色

A.①②③④ B.②③④

C.①②④ D.①③④

A

6.建国以来,我国人民对时间掌握发生着变化,有这样的说法:(20世纪)50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(BB机)。这一变化主要反映了

A.人民生活习惯发生了变化 B.人民生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快???? D.人民的消费观念发生了变化

B

7.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计不能说明

时期

所送的嫁妆

20世纪80年代

被褥、“红包被”、三门柜“、手表、自行车、缝纫机、小型黑白电视

21世纪初

被褥、“红包被”、高档组合家具、名牌手表、笔记本电脑、汽车

A.西式婚礼逐渐被人们所接受

B.嫁妆品种越来越丰富,越来越现代化

C.改革开放后人们生活水平大为提高

D.嫁妆保留了传统特色,体现了时代特色

A

8.“恋爱自由、婚姻自主”成为一种时尚是在 ( )

A. 鸦片战争后 B. 辛亥革命后

C. 新中国建立后 D. 十一届三中全会后

9.中国近代女子最具代表性的服饰是 ( )

A.旗袍 B. 连衣裙

C. 上衣下裙 D. 长袍

A

THE END

学然后知不足,教然后自知困。

请多指教

物质生活:衣、食、住、行、通讯、娱乐等

社会习俗:婚、丧、称谓等

4.1 物质生活与社会习俗的变迁

——中西文明的碰撞、融合与近代化

衣

食

住

礼

课标:了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

鸦片战争以前的中国史,几乎是千年未变;而鸦片战争之后,则几乎是十年一变。

——唐德刚《晚清七十年》

鸦片战争

君主专制

政治民主化

自然经济

经济工业化

社会生活?…

思想解放

19世纪以来中国社会经历了哪些重大的变化?

鸦片战争

辛亥革命

新中国成立

改革开放

“服饰是时代的外衣”

一、变化中的男女服饰

一、变化中的男女服饰

1、古代服饰的变化

商周服装

秦代服装装

春秋服装

汉代服装。左边为贵族服装,其特点是宽袖饶襟曲裾深衣

冕服

左边上衣衣领带有民族融合的特点;右边则体现大唐王朝开放的风格。

宋代男子服装特点

元是我国蒙古民族建立的统一王朝,其服饰带有典型的少数民族和汉民族融合的风格。

明代服装

清代男女服饰

男子:长袍马褂——西装——中山装

女子:旗袍的改良

一、变化中的男女服饰

2、近代服饰的变化

礼

义

廉

耻

以文治国

三民主义

行政、立法、司法、考试、监察五权分立

女性旗袍的发展变化

改良的现代旗袍

3、新中国的服饰的变化

20世纪 50年代——70年代:

男子以中山装为主;

女子以列宁装、连衣裙为时尚;

改革开放后,新式新款层出不穷,色彩斑斓。

干部装、列宁装——中苏政治的衍生品

(1)新中国成立——20世纪60年代中期

“干部装”

50年代末,苏联女专家在中国掀起布拉吉热。布拉吉(意为连衣裙,俄文译音)

(2)60年代中期——70年代末

60年代的流行:绿军装

(绿军装、戴军帽--文革中的“红色”时尚)

60代中期以后,随着中苏关系恶化, 国际形势趋于紧张,女性不再穿“列宁装”。军人在人们心中是最革命的,橄榄绿也就成了革命的标签。

毛泽东穿军装上天安门检阅红卫兵的行动和“不爱红装爱武装”的言论,使一大批狂热的红卫兵穿起了从父兄或戚友身上脱下来的旧军装……有人形象地称其为“全民皆兵” “绿色海洋”。

电影《街上流行红裙子》

喇叭裤

健美裤

牛仔裤

(3)改革开放以后——穿得时尚、个性

一、变化中的男女服饰

变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严,逐渐向美观、适体方便、平民化转变

特征:中式与西式、传统与现代并存

“西方人对待吃,仅把它看成是给机器加油,而中国人则视吃为人生至乐。” ——林语堂《吾国吾民》

二、并行于世的中西餐

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大---鲁、粤、川、淮扬

满汉全席:是我国一种具有民族特色的巨型宴席。既有宫廷菜肴之特色,又有地方风味之精华; 满汉全席原是官场中举办宴会时满人和汉人合坐的一种全席,席间专请名师奏古乐伴宴。满汉全席上菜一般起码一百零八种,分三天吃完。满汉全席菜式有咸有甜,有荤有素,山珍海味无所不包。

中国传统饮食习惯:北方喜吃面食、肉类;南方喜吃米饭、海鲜。并形成著名的传统四大菜系:川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜。后来,浙、闽、湘、徽等地方菜也逐渐出名,就形成了我国的“八大菜系”。

鲁菜:以其味咸、鲜、脆嫩,风味独特、制作精细,享誉海内外。古书云:“东方之域,天地之所生也。”齐鲁大地就是依山傍海,物产丰富,经济发达的美好疆域,为烹饪文化的发展、山东菜系的形成提供了良好的条件。

九转大肠

油闷大虾

醋酥鲫鱼

粤菜:广东菜也叫“粤菜”,是中国四大菜系之一,粤菜的特点是,注重质和味,口味比较清淡,力求清中求鲜、淡中求美。而且随季节时令的变化而变化,夏秋偏重清淡,冬春偏重浓郁,追求色、香、味、型。食味讲究清、鲜、嫩、爽、滑、香;调味遍及酸、甜、苦、辣、咸;此即所谓五滋六味。

粤菜是以广州、潮州、东江三地的菜为代表而形成的。

葱油鸡

松仁粉丝

扬州炒饭

川菜:天府之国”的四川以其得天独厚的物产形成和发展了我国的主要菜系之一。特点:(1)注重调味 其一,调味品复杂多样,有特点,讲究川料川味。调味品多用辣椒、花 椒、胡椒、香糟、豆瓣酱、葱、姜、蒜等。其二,以多层次、递增式调味方法为见长.其三,味型多.(2)烹调手法上擅长小炒、小煎、干烧、干煸。此外,川菜讲究汤的制作及使用。正宗川菜以四川成都、重庆两地的菜肴为代表。

手撕鸡

宫保鸡丁

麻婆豆腐

淮扬菜:淮扬菜以沿江、沿淮、徽洲三地区的地方菜为代表构成。其特点是选料朴实、讲究火工,重油重色、味道醇厚、保持原汁原味。

香菇油菜

荠菜春笋

清蒸狮子头

二、并行于世的中西餐

1、中国饮食文化十分发达

四大菜系影响最大---鲁、粤、川、淮扬

中国菜注重色香味美,“以味为核心,以养为目的”是其本质特征。中国菜高超的烹饪技艺和丰富的文化内涵,堪称世界一流。孙中山曾说:“悦目之画,悦耳之音,皆为美术,而悦口之味,何独不然?是烹调者,亦美术之一道也。”

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

二、并行于世的中西餐

2、19世纪40年代西餐传入中国

西餐对中国传统食俗产生了重要影响

(1)西餐中的原料大量进入百姓饭桌

(2)专门生产西式糕点糖果的食品厂出现

二、并行于世的中西餐

西方人于饮食重科学,重科学即讲求营养,故西方饮食以营养为最高准则,讲求食物的营养成分,蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及各类无机元素的含量是否搭配合宜,卡路里的供给是否恰到好处,以及这些营养成分是否能为进食者充分吸收,有无其他副作用。这些问题都是烹调中的大学问,而菜肴的色、香、味如何,则是次一等的要求。

可口可乐(英文名称:Coca-Cola,也称Coke),是由美国可口可乐公司出品的一种含有咖啡因的碳酸饮料。可口可乐早在上世纪20年代进入中国,当时译作“蝌蝌啃蜡”,但因销路不佳,后改名为“可口可乐”。

1987年,肯德基在北京前门开中国第一家店

饮食

观念

中国:

感性

——

重味

色、

香、

味、

形

西方:

理性

——

重营养

热量、

维生素、

蛋白质

追求一种难以言传的“意境”

中国:

西方:

“吃味”

——

用料随意

素菜为主

“硬菜”

——

大块肉、整块鸡

荤菜为主

中国人:

身材瘦小、肩窄腿短、

肤质细腻,植物性格

西方人:

高个、长腿、宽肩、肌肉发达,动物性格

饮食对象

饮食

方式

中国:

西方:

团团围坐、共享一桌、座分尊卑

——

相互尊重、礼让、便于情感交流。反映了中国哲学中“和” 的范畴 。

自助餐、各取所需、位子不固定、走动自由

——

对个性、自我的尊重

一、饮料(果汁)、水果或冷盆,又称开胃菜,目的是增进食欲。

二、汤类(也即头菜)。需用汤匙,此时一般上有黄 油、面包。

三、蔬菜、冷菜或鱼(也称副菜)。可使用垫盘两侧相应的刀叉。

四、主菜(肉食或熟菜)。肉食一般配有熟蔬菜。

五、餐后食物。一般为甜点心、水果、冰淇淋等。

六、最后为咖啡。

西餐的程序与一般礼节

西餐:以营养为最高准则,讲求食物营养成分的合理搭配,所以简单方便,

如沙拉之类。

中餐:追求美味,色、香、味俱全,所以要蒸、煮、煎、炸多种烧菜技巧。

十大经典垃圾食品排行榜

一、油炸食品

二、罐头类食品(包括可乐——2012年3月5日,美国一研究机构声称在可乐中发现了致癌物质。可乐之所以呈现出如此诱人的焦糖色,正是因为添加了一种‘化妆品’染色剂。)

三、腌制食品

四、加工的肉类食品 (如火腿肠)

五、肥肉和动物内脏

六、奶油制品

七、方便面

八、烧烤类食品

九、冷冻甜点

十、话梅和蜜饯类食物

鸦片战争后,外国人来华后,西式住房在租界开始大量出现。中国居室建筑逐渐融入了西式建筑的特点。

三、居室建筑的演进住

三、居室建筑的演进

四合院

中西合璧

完全欧化(20世纪30年代前后)

天圆地方的四合院 (内向性和封闭性)

完全欧化(花园、别墅)

江南水乡传统民居

中西合璧(上海的石库门)

传统住宅(北京四合院)

花园洋房

中西合璧的集美大学

西方建筑文化以外向和开放著称

中西合璧

可是今天,我们的城市已基本失去了个性,文脉模糊,记忆依稀,历史遗存支离破碎,文化符号完全混乱。一方面是拆得很惨,一方面建得很糟。光怪陆离、平庸粗鄙的建筑,充塞着我们的城市……

——著名作家冯骥才

俗

婚姻风俗的变化

丧葬风俗的变化

其他习俗的变化

四、习俗风尚的变迁

西周时婚嫁之俗日臻完善,一般男娶女嫁,要经过纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎。传统婚姻主张“天作之合”、“八字命相” ,重视双方的五行八字的配合,力求五行相生,八字和谐;“父母之命,媒妁之言”、“从一而终”等。

1、婚姻风俗的变化

(1)传统婚礼

传统婚礼用品

清末民初的传统婚礼

1919年”五四”运动前,中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。

1928年梁思成与林徽因在加拿大结婚。林徽因身穿自己设计的婚礼服。

1927年蒋介石与宋美龄在上海举行新式婚礼

1929年,冰心与吴文藻在燕京大学临湖轩举行婚礼

1931年7月6日的上海《民国日报》登出的《一般女士征求如意郎君的标准》:

一、面貌俊秀,中段身材,望之若庄严,亲之甚和蔼;

二、学不在博而在有专长;

三、高尚的人格;

四、风姿潇洒,身体壮健。精神饱满,服饰洁朴

五、对于女子的情爱,专而不滥。诚而不欺;

六、经济有相当的独立;

七、没有烟酒等不良嗜好;

八、有创造的精神,有保守的能力。

同一天的上海《民国时报》青年男子征婚:

我所希望于女子者,约有十项:

一,要有清洁的嗜好和能力;

二,要有概括地眼光以及学识;

三,要有缜密而周到的心思;

四,要有充量而素养的情感;

五,要有治家的兴趣和能力;

六,不要眼光势力;

七,不要自我太强;

八,不要太无意见;

九,不要见人羞怯;

十,不要态度虚浮。

50年代和60、70年代讲究的是阶级斗争和政治挂帅,不能穿婚纱和西服,否则要被说成向往资产阶级生活方式。

80年代又穿上了婚纱,但是手捧假塑料花很有时代特征,照片的色彩也是后期上的。

90年代至现在:化装技术可真没得说,连最亲的人也认不出来。

现在也流行个性婚照婚礼

生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。——《论语》

1、婚姻风俗的变化

(2)丧葬风俗的变化

天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护

你知道我国有哪些丧葬形式吗?

土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和落后的农村地区仍然实行.

火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。

水葬,是中国古代南方一些少数民族的丧葬形式。它是将死者置于水中任其漂流,最终为鱼类所食。水葬起源于鱼崇拜。海兵和水兵也实行海(水)葬,这主要是怕传染疾病所至。水葬尤其陆地水葬对水资源污染极大,在历朝政府屡禁之下已消声匿迹。

土葬

火葬、天葬

厚葬→简化

生命是短暂的,而死亡却是永恒的

(2)其他风俗的变化

(1)“断发易服”和“废止缠足”

戊戌变法时期:

辛亥革命后 :

主张“断发易服”“废止缠足”

“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命色彩

民国临时政府成立后:

颁布剪辫易服和禁止缠足的法令

(2)历法、节日

辛亥革命以后,“改正朔,用阳历”,增添了国庆、元旦等新节日,公历在官方活动中得以实施。

(3)、社交礼仪

礼仪:

称谓:

跪拜、作揖向点头、鞠躬、握手转变

“老爷”、“大人”转变为“先生”、“同志”

男子留辫

剪辫易服

辛亥革命后,国民政府下令剪去辫子。

清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志,被外人贻笑为“豚尾”、“半边和尚”。成为外国人侮辱中国人的口头语。

缠足现象始于五代时期。南唐后主李煜的宫嫔用布帛缠脚,使其呈“新月”状,穿着素袜,在黄金做成的莲花上跳舞,李煜看后十分喜欢,称其有凌云之态。这种风气先兴起于宫帷之中,后进入民间,

北宋神宗熙宁年间就广为流传了,并把缠脚当成了妇女的美德 。妇女缠过的畸形小脚被美化为“三寸金莲”,缠足的风俗在中国历史上历时一千余年,蔓延极广。民国临时政府时期,倡导妇女“废止缠足”。

莲花高台 催生畸形风尚

“三寸金莲”

美足七字法:尖、瘦、弯、小、软、正、香

(尖非锥,瘦不贫,弯似月,小且灵,软如烟,正则稳,香即醉)

小知识:根据考古和史料记载,没有任何一个朝代将必须“裹脚”作为法令。“裹脚”是民间习俗。

见面礼

跪拜、作揖

身份的不平等 → 人格的平等

鞠躬、握手

变化?

折射?

传统(古代)

近代(清末民初)

新中国后

婚姻

婚俗

包办婚姻,婚礼繁琐

追求婚姻自主

婚礼删繁就简

恋爱自由、婚姻自主成为时尚

丧礼

土葬

丧礼简化,殡仪馆,公墓

火葬

其他

①男子留长辫

②女子缠足

③跪拜作揖

④“大人”、 “老爷”

⑤女子不得受教育且局限于家庭

→剪辫易服

→迫令放足

→点头鞠躬、握手

→“先生”、“同志”

→女子获得受教育权利的同时,

走出家庭、步入社会

小结:习俗之变

1、西方的入侵,直接带来西式生活方式和习俗;

2、西方民主、平等思想的影响

3、进步人士的推动与宣传

4、政府政策的推动

5、历史上重大社会变革或重大历史事件的影响

为什么近现代生活有这么多变化?

在西方工业文明的冲击下中西文化的碰撞和融合

总之

衣

食

住

习俗

近代化

文明化

简约化

多元化

变

但广大农村仍旧以传统的生活方式、风俗习惯为主

本节课结束,完成本课达标练习册

谢谢!

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为中山装、西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

生活方式、习俗朝进步文明的方向发展,这与中国的近代化发展相适应,但广大农村仍旧以传统的生活方式、风俗习惯为主。

变迁的趋势:

1、近代农村社会受西方影响较小的根本原因是

A、农民过着田园牧歌式的幸福生活

B、小农经济的落后和封闭

C、远离大城市

D、西方列强侵略程度较轻

B

2.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

C

3、“新礼服兴,翎顶补服灭,剪发兴,辫子灭, 天足兴,纤足灭,阳历兴,阴历灭,鞠躬礼兴,跪拜礼灭。这首民谣反映了一重大事件引起的社会风貌的变化。这事件是

A、 戊戌变法 B、 洋务运动

C 、辛亥革命 D 、 护法运动

C

4.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国

A.虽已开放,但人们思想还比较保守

B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D.人们难以接受西方医学

A

5. 从晚清的长袍马褂至西装革履,从六七十年代“祖国江山一片蓝”到今天的五彩缤纷,服装的变化反映了

①社会经济的发展 ②人民生活水平的提高

③思想观念的转变 ④中国传统文化的特色

A.①②③④ B.②③④

C.①②④ D.①③④

A

6.建国以来,我国人民对时间掌握发生着变化,有这样的说法:(20世纪)50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(BB机)。这一变化主要反映了

A.人民生活习惯发生了变化 B.人民生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快???? D.人民的消费观念发生了变化

B

7.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计不能说明

时期

所送的嫁妆

20世纪80年代

被褥、“红包被”、三门柜“、手表、自行车、缝纫机、小型黑白电视

21世纪初

被褥、“红包被”、高档组合家具、名牌手表、笔记本电脑、汽车

A.西式婚礼逐渐被人们所接受

B.嫁妆品种越来越丰富,越来越现代化

C.改革开放后人们生活水平大为提高

D.嫁妆保留了传统特色,体现了时代特色

A

8.“恋爱自由、婚姻自主”成为一种时尚是在 ( )

A. 鸦片战争后 B. 辛亥革命后

C. 新中国建立后 D. 十一届三中全会后

9.中国近代女子最具代表性的服饰是 ( )

A.旗袍 B. 连衣裙

C. 上衣下裙 D. 长袍

A

THE END

学然后知不足,教然后自知困。

请多指教

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航