第18课 科技文化成就 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-09 22:34:27 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第六单元

科技文化与社会生活

第18课

科技文化成就

新课导入

上图为2013年6月,神舟十号飞船在酒泉卫星发射中心发射成功。这是新中国科技进步的体现。从东方红一号到“天舟一号”,一颗颗卫星、一枚枚火箭、一艘艘飞船,展示着中国航天源源不断、催人奋进的力量——来自航天精神的力量。中华人民共和国成立后,我国在科技方面取得了哪些重大成就?对中国及世界产生了什么影响?今天让我们与历史同行,共同学习第18课《科技文化成就》。

你们知道下面这幅图片与中国科技成就的哪一方面有关?

两弹一星

含义:

两弹:核弹(原子弹、氢弹);

导弹

一星:人造卫星

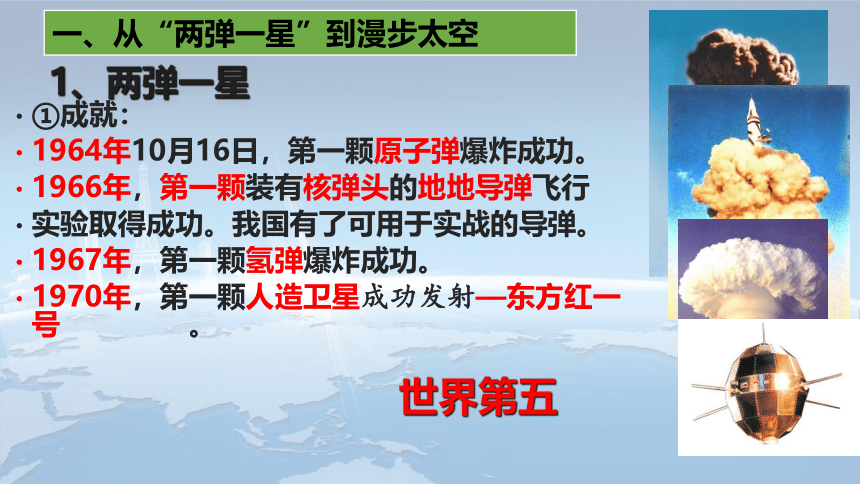

1、两弹一星

①成就:

1964年10月16日,第一颗原子弹爆炸成功。

1966年,第一颗装有核弹头的地地导弹飞行

实验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

1967年,第一颗氢弹爆炸成功。

1970年,第一颗人造卫星成功发射—东方红一号

。

世界第五

一、从“两弹一星”到漫步太空

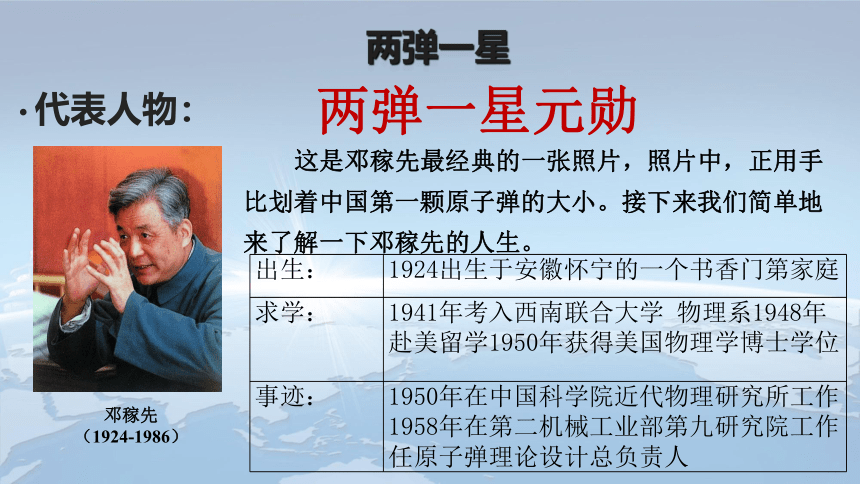

两弹一星

代表人物:

邓稼先

(1924-1986)

这是邓稼先最经典的一张照片,照片中,正用手比划着中国第一颗原子弹的大小。接下来我们简单地来了解一下邓稼先的人生。

两弹一星元勋

出生:

1924出生于安徽怀宁的一个书香门第家庭

求学:

1941年考入西南联合大学

物理系1948年赴美留学1950年获得美国物理学博士学位

事迹:

1950年在中国科学院近代物理研究所工作1958年在第二机械工业部第九研究院工作

任原子弹理论设计总负责人

[材料】有外国人嘲讽说:“在原子的领域里,你们中国人的大脑还是真空的。”邓稼先说:“真空有什么?天底下的路都是从无到有走出来的”。

——许鹿希等《邓稼先传》

同学们,外国人的这句话是什么意思呀?

在研究原子弹的领域里,我们的基础是零基础、一片空白。我们看看邓稼先他们刚刚开始研究原子弹的时候,条件怎样?

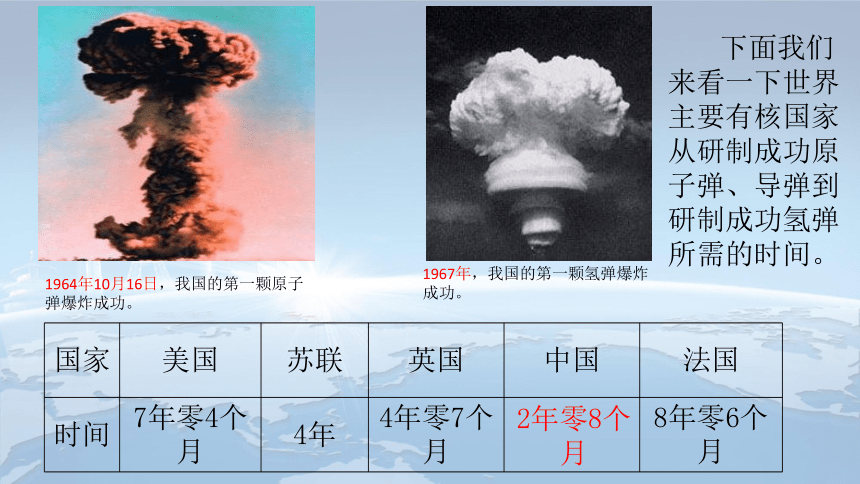

1964年10月16日,我国的第一颗原子弹爆炸成功。

1967年,我国的第一颗氢弹爆炸成功。

下面我们来看一下世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间。

国家

美国

苏联

英国

中国

法国

时间

7年零4个月

4年

4年零7个月

8年零6个月

2年零8个月

材料一

我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东

材料二

1945年,美国在广岛、长崎投下的原子弹,加快了世界大战结束的步伐,也拉开了核竞赛的序幕;新生的人民共和国从战争的废墟上刚刚站立起来,战火又烧到了鸭绿江边,迈克尔瑟甚至扬言要在中朝边境建立“核辐射带”......

拓展讨论:原子弹是杀伤力极强的武器,我们这个爱好和平的民族和国家,为什么也要研制它?

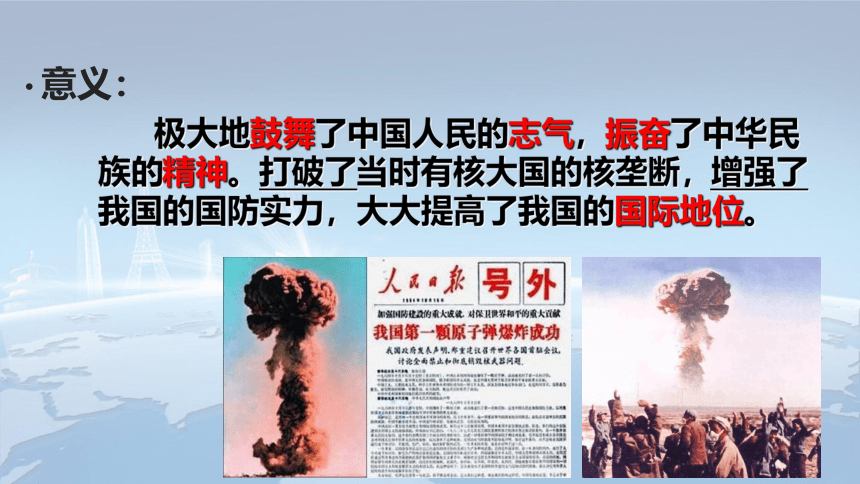

意义:

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

两弹一星

代表人物:

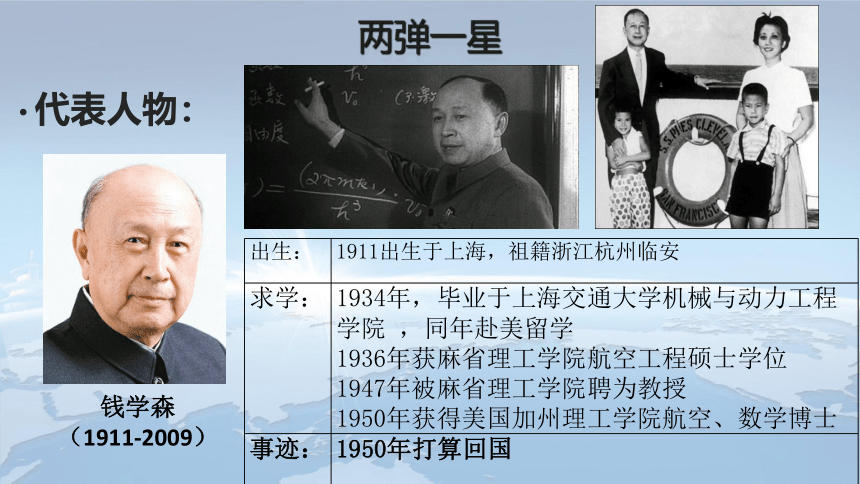

钱学森

(1911-2009)

出生:

1911出生于上海,祖籍浙江杭州临安

求学:

1934年,毕业于上海交通大学机械与动力工程学院

,同年赴美留学

1936年获麻省理工学院航空工程硕士学位

1947年被麻省理工学院聘为教授

1950年获得美国加州理工学院航空、数学博士

事迹:

1950年打算回国

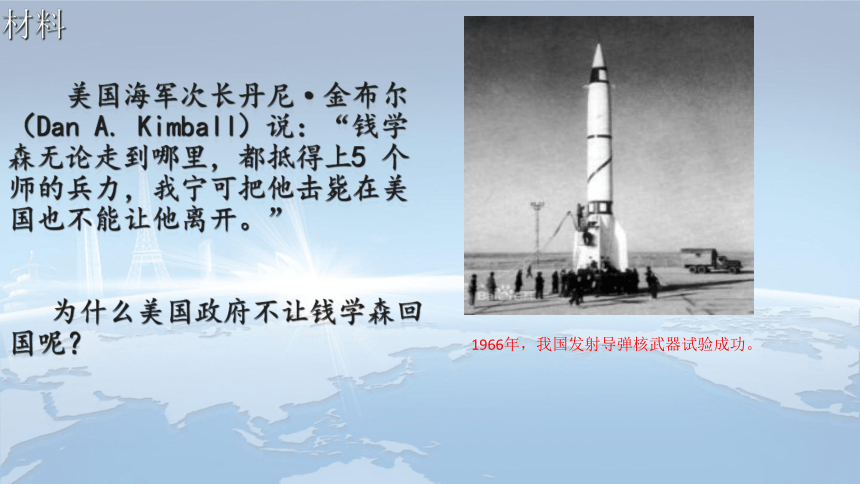

美国海军次长丹尼·金布尔(Dan

A.

Kimball)说:“钱学森无论走到哪里,都抵得上5

个师的兵力,我宁可把他击毙在美国也不能让他离开。”

为什么美国政府不让钱学森回国呢?

材料

1966年,我国发射导弹核武器试验成功。

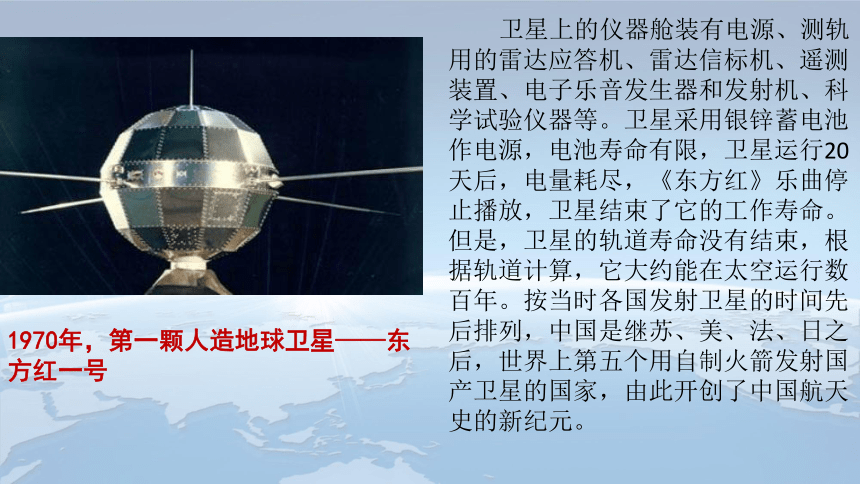

1970年,第一颗人造地球卫星——东方红一号

卫星上的仪器舱装有电源、测轨用的雷达应答机、雷达信标机、遥测装置、电子乐音发生器和发射机、科学试验仪器等。卫星采用银锌蓄电池作电源,电池寿命有限,卫星运行20天后,电量耗尽,《东方红》乐曲停止播放,卫星结束了它的工作寿命。但是,卫星的轨道寿命没有结束,根据轨道计算,它大约能在太空运行数百年。按当时各国发射卫星的时间先后排列,中国是继苏、美、法、日之后,世界上第五个用自制火箭发射国产卫星的国家,由此开创了中国航天史的新纪元。

1、两弹一星

一、从“两弹一星”到漫步太空

两弹一星”现在是指核弹、导弹和人造地球卫星。但是最初的“两弹”指的是原子弹和氢弹。例如,邓稼先被誉为“两弹元勋”,就是因为他主持研制成功了原子弹和氢弹。后来原子弹和氢弹合起来称为一弹,另一弹专指导弹。“一星”则指人造地球卫星。

2、载人航天——漫步太空

20世纪90年代,开始实施载人航天工程。

1999年,神舟一号无人飞船,开启我国的飞天之旅。

2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返航。

2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

世界第三

①背景:

②成就:

1999年11月,神舟一号

2001年1月,神舟二号

2002年3月,神舟三号

2002年12月,神舟四号

2003年10月,神舟五号:首次搭载航天员飞行并返回

2003年10月,神舟五号:首次搭载航天员飞行并返回

2005年10月,神舟六号:首次完成多人多天飞行

2008年9月,神舟七号:我国航天员首次实现空间出舱活动

2012年6月,神舟九号:飞船与“天宫一号”载人交会对接

景海鹏

刘

旺

刘

洋

二、杂交水稻与青蒿素

1.杂交水稻

材料一 他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

材料二 如图。

人物:袁隆平

吃饭靠“两平”

一靠邓小平(

责任制

)

二靠袁隆平(杂交水稻)

成就:1973年10月,袁隆平培育成功一种茎秆粗壮、穗大粒多、米质优良、适应性广的籼型杂交水稻。

1、杂交水稻

杂交水稻的推广

读一读:

袁隆平的杂交水稻自1976年开始推广,至2000年底,已占全国水稻面积的50%,累计增产稻谷3500亿公斤。这项领先世界的科技成果,不仅给中国带来巨大的经济效益和社会效益,而且惠及世界。如果将常规稻全部换种杂交稻,全世界水稻总产量可翻一番,能多养活10亿人口。

意义:①解决吃饭问题,保障国家粮食安全

意义:②解决世界性饥饿问题

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

2、青蒿素

材料一

如图。

材料二

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2016年感动中国颁奖词

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。中国哪位科学家发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素?

屠呦呦。

什么是疟疾?

疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。一旦感染的话,人的身体就会受到很大伤害。严重的话,还会危及到生命。到今天为止,全世界每年还有成千上百万的人感染疟疾。死亡率高达几十万。如果不加以有效的控制和治疗。那么后果是非常严重的。所以从上世纪六十年代起。许多国家都组织科研人员进行研究。但是收效甚微,而我们中国的屠呦呦。带领他的科研团队。经过了一百多次试验。最终攻克了这一难题。

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。

20世纪70年代,中国医药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

青蒿素的发现,开创了治疗疟疾的新方法。对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广。

(1)背景:

(2)研制成功:

(3)意义:

2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位

获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家

,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

三、文化事业的发展

1、“双百”方针的提出

“双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象,当时有哪些出色作品?请同学们阅读教材,完成下表:

类别

名称

长篇小说

话剧

大型音乐舞蹈史诗

电影

《红岩》

《青春之歌》

《茶馆》

《东方红》

《林则徐》《英雄儿女》

莫言

2012年,获得了诺贝尔文学奖

代表作《红高粱家族》《檀香刑》《《红树林》《生死疲劳》、、、

2、文化成就

我国从国防、农业、医学、文化方面取得的重大成就来看,中华人民共和国成立后,我国科技文化迅速发展的原因是什么?(小组讨论一下)

第一,国家要统一,要有一个稳定的社会发展环境。

第二,党和政府的关心、重视与支持。

第三,各级科技、文学、艺术工作者的辛勤工作,刻苦钻研和爱国的情操。

第四,共同建设繁荣昌盛、具有中国特色的社会主义。

1、我们现在通常说的“两弹一星”指的是(

)

A.原子弹、氢弹、人造地球卫星?

B.原子弹、核弹、实用通信卫星

C.核弹、导弹、人造地球卫星?

D.导弹、氢弹、返回式卫星

2、2003年10月15日,实现我国载人飞船航天梦想的飞船是(

)

A.神舟一号

B.神舟二号?

C.神舟四号

D.神舟五号

C

D

练一练

B

3、目前许多国家和地区出现了严重的粮食短缺,而我国作为世界上人口最多的国家,在全国各地的市场上却粮食供应充足。下列人物为保障我国充足的粮食供应而作出了重大贡献的科学家是(

)

A.邓稼先

B.袁隆平

C.侯德榜

D.詹天佑

4、疟疾,中国民间俗称“打摆子”,是由疟原虫侵入人体后引发的一种恶性疾病,已经在全球肆虐了几千年,患者得病后高烧不退、浑身发抖,重者几天内就会死亡.为解决这一难题,中国科学家屠呦呦发明了(

)

A.青蒿素

B.抗生素

C.青霉素

D.头孢

A

作业

1、.面对科技文化日新月异发展的今天,这节课的学习对你有什么启示?

2、预习第19课《社会生活的变迁》。

板书设计

第六单元

科技文化与社会生活

第18课

科技文化成就

新课导入

上图为2013年6月,神舟十号飞船在酒泉卫星发射中心发射成功。这是新中国科技进步的体现。从东方红一号到“天舟一号”,一颗颗卫星、一枚枚火箭、一艘艘飞船,展示着中国航天源源不断、催人奋进的力量——来自航天精神的力量。中华人民共和国成立后,我国在科技方面取得了哪些重大成就?对中国及世界产生了什么影响?今天让我们与历史同行,共同学习第18课《科技文化成就》。

你们知道下面这幅图片与中国科技成就的哪一方面有关?

两弹一星

含义:

两弹:核弹(原子弹、氢弹);

导弹

一星:人造卫星

1、两弹一星

①成就:

1964年10月16日,第一颗原子弹爆炸成功。

1966年,第一颗装有核弹头的地地导弹飞行

实验取得成功。我国有了可用于实战的导弹。

1967年,第一颗氢弹爆炸成功。

1970年,第一颗人造卫星成功发射—东方红一号

。

世界第五

一、从“两弹一星”到漫步太空

两弹一星

代表人物:

邓稼先

(1924-1986)

这是邓稼先最经典的一张照片,照片中,正用手比划着中国第一颗原子弹的大小。接下来我们简单地来了解一下邓稼先的人生。

两弹一星元勋

出生:

1924出生于安徽怀宁的一个书香门第家庭

求学:

1941年考入西南联合大学

物理系1948年赴美留学1950年获得美国物理学博士学位

事迹:

1950年在中国科学院近代物理研究所工作1958年在第二机械工业部第九研究院工作

任原子弹理论设计总负责人

[材料】有外国人嘲讽说:“在原子的领域里,你们中国人的大脑还是真空的。”邓稼先说:“真空有什么?天底下的路都是从无到有走出来的”。

——许鹿希等《邓稼先传》

同学们,外国人的这句话是什么意思呀?

在研究原子弹的领域里,我们的基础是零基础、一片空白。我们看看邓稼先他们刚刚开始研究原子弹的时候,条件怎样?

1964年10月16日,我国的第一颗原子弹爆炸成功。

1967年,我国的第一颗氢弹爆炸成功。

下面我们来看一下世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间。

国家

美国

苏联

英国

中国

法国

时间

7年零4个月

4年

4年零7个月

8年零6个月

2年零8个月

材料一

我们今天要比昨天更强大,我们不但要有更多的飞机和大炮,还要有原子弹。在今天这个世界上,我们要不受别人的欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东

材料二

1945年,美国在广岛、长崎投下的原子弹,加快了世界大战结束的步伐,也拉开了核竞赛的序幕;新生的人民共和国从战争的废墟上刚刚站立起来,战火又烧到了鸭绿江边,迈克尔瑟甚至扬言要在中朝边境建立“核辐射带”......

拓展讨论:原子弹是杀伤力极强的武器,我们这个爱好和平的民族和国家,为什么也要研制它?

意义:

极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

两弹一星

代表人物:

钱学森

(1911-2009)

出生:

1911出生于上海,祖籍浙江杭州临安

求学:

1934年,毕业于上海交通大学机械与动力工程学院

,同年赴美留学

1936年获麻省理工学院航空工程硕士学位

1947年被麻省理工学院聘为教授

1950年获得美国加州理工学院航空、数学博士

事迹:

1950年打算回国

美国海军次长丹尼·金布尔(Dan

A.

Kimball)说:“钱学森无论走到哪里,都抵得上5

个师的兵力,我宁可把他击毙在美国也不能让他离开。”

为什么美国政府不让钱学森回国呢?

材料

1966年,我国发射导弹核武器试验成功。

1970年,第一颗人造地球卫星——东方红一号

卫星上的仪器舱装有电源、测轨用的雷达应答机、雷达信标机、遥测装置、电子乐音发生器和发射机、科学试验仪器等。卫星采用银锌蓄电池作电源,电池寿命有限,卫星运行20天后,电量耗尽,《东方红》乐曲停止播放,卫星结束了它的工作寿命。但是,卫星的轨道寿命没有结束,根据轨道计算,它大约能在太空运行数百年。按当时各国发射卫星的时间先后排列,中国是继苏、美、法、日之后,世界上第五个用自制火箭发射国产卫星的国家,由此开创了中国航天史的新纪元。

1、两弹一星

一、从“两弹一星”到漫步太空

两弹一星”现在是指核弹、导弹和人造地球卫星。但是最初的“两弹”指的是原子弹和氢弹。例如,邓稼先被誉为“两弹元勋”,就是因为他主持研制成功了原子弹和氢弹。后来原子弹和氢弹合起来称为一弹,另一弹专指导弹。“一星”则指人造地球卫星。

2、载人航天——漫步太空

20世纪90年代,开始实施载人航天工程。

1999年,神舟一号无人飞船,开启我国的飞天之旅。

2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返航。

2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

世界第三

①背景:

②成就:

1999年11月,神舟一号

2001年1月,神舟二号

2002年3月,神舟三号

2002年12月,神舟四号

2003年10月,神舟五号:首次搭载航天员飞行并返回

2003年10月,神舟五号:首次搭载航天员飞行并返回

2005年10月,神舟六号:首次完成多人多天飞行

2008年9月,神舟七号:我国航天员首次实现空间出舱活动

2012年6月,神舟九号:飞船与“天宫一号”载人交会对接

景海鹏

刘

旺

刘

洋

二、杂交水稻与青蒿素

1.杂交水稻

材料一 他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

材料二 如图。

人物:袁隆平

吃饭靠“两平”

一靠邓小平(

责任制

)

二靠袁隆平(杂交水稻)

成就:1973年10月,袁隆平培育成功一种茎秆粗壮、穗大粒多、米质优良、适应性广的籼型杂交水稻。

1、杂交水稻

杂交水稻的推广

读一读:

袁隆平的杂交水稻自1976年开始推广,至2000年底,已占全国水稻面积的50%,累计增产稻谷3500亿公斤。这项领先世界的科技成果,不仅给中国带来巨大的经济效益和社会效益,而且惠及世界。如果将常规稻全部换种杂交稻,全世界水稻总产量可翻一番,能多养活10亿人口。

意义:①解决吃饭问题,保障国家粮食安全

意义:②解决世界性饥饿问题

袁隆平获得国际农业最高奖——世界粮食奖

2、青蒿素

材料一

如图。

材料二

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2016年感动中国颁奖词

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。中国哪位科学家发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素?

屠呦呦。

什么是疟疾?

疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。一旦感染的话,人的身体就会受到很大伤害。严重的话,还会危及到生命。到今天为止,全世界每年还有成千上百万的人感染疟疾。死亡率高达几十万。如果不加以有效的控制和治疗。那么后果是非常严重的。所以从上世纪六十年代起。许多国家都组织科研人员进行研究。但是收效甚微,而我们中国的屠呦呦。带领他的科研团队。经过了一百多次试验。最终攻克了这一难题。

20世纪60年代,为寻找治疗疟疾的新型有效药物,许多国家组织科研力量展开研究。

20世纪70年代,中国医药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

青蒿素的发现,开创了治疗疟疾的新方法。对疟疾的治愈率很高,得到世界卫生组织的认可和大力推广。

(1)背景:

(2)研制成功:

(3)意义:

2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位

获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家

,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

三、文化事业的发展

1、“双百”方针的提出

“双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象,当时有哪些出色作品?请同学们阅读教材,完成下表:

类别

名称

长篇小说

话剧

大型音乐舞蹈史诗

电影

《红岩》

《青春之歌》

《茶馆》

《东方红》

《林则徐》《英雄儿女》

莫言

2012年,获得了诺贝尔文学奖

代表作《红高粱家族》《檀香刑》《《红树林》《生死疲劳》、、、

2、文化成就

我国从国防、农业、医学、文化方面取得的重大成就来看,中华人民共和国成立后,我国科技文化迅速发展的原因是什么?(小组讨论一下)

第一,国家要统一,要有一个稳定的社会发展环境。

第二,党和政府的关心、重视与支持。

第三,各级科技、文学、艺术工作者的辛勤工作,刻苦钻研和爱国的情操。

第四,共同建设繁荣昌盛、具有中国特色的社会主义。

1、我们现在通常说的“两弹一星”指的是(

)

A.原子弹、氢弹、人造地球卫星?

B.原子弹、核弹、实用通信卫星

C.核弹、导弹、人造地球卫星?

D.导弹、氢弹、返回式卫星

2、2003年10月15日,实现我国载人飞船航天梦想的飞船是(

)

A.神舟一号

B.神舟二号?

C.神舟四号

D.神舟五号

C

D

练一练

B

3、目前许多国家和地区出现了严重的粮食短缺,而我国作为世界上人口最多的国家,在全国各地的市场上却粮食供应充足。下列人物为保障我国充足的粮食供应而作出了重大贡献的科学家是(

)

A.邓稼先

B.袁隆平

C.侯德榜

D.詹天佑

4、疟疾,中国民间俗称“打摆子”,是由疟原虫侵入人体后引发的一种恶性疾病,已经在全球肆虐了几千年,患者得病后高烧不退、浑身发抖,重者几天内就会死亡.为解决这一难题,中国科学家屠呦呦发明了(

)

A.青蒿素

B.抗生素

C.青霉素

D.头孢

A

作业

1、.面对科技文化日新月异发展的今天,这节课的学习对你有什么启示?

2、预习第19课《社会生活的变迁》。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化