2021年中考语文二轮专题复习训练:文学类作品阅读(作品联读)含答案

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题复习训练:文学类作品阅读(作品联读)含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 83.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-08 23:07:13 | ||

图片预览

文档简介

课后练习

文学类作品阅读(作品联读)

一、跟着名家读鲁迅

◎阅读下面《鲁迅入门读本》的“前言”和“目录”,完成1-3题。

前 言

①世界上每一个国家总是以本民族的经典作家来教育国民与后代。那么,中国有哪些最基本的、源泉性的民族文化经典呢?比较一致的意见是,至少应有五大经典:《论语》、《庄子》、唐诗、《红楼梦》、鲁迅著作。鲁迅是和孔子、庄子、李白、杜甫、曹雪芹——并肩而立的民族文化的高峰,以他们所创造的文化经典,作为每一个中国国民精神发展的“底子”,这是一项民族精神建设的基本工程。

②作为集中了“20世纪中国经验”的思想家与文学家,鲁迅与我们又是最为贴近的,许多人读鲁迅的文章,都会感到他仿佛就是针对当下中国的问题在发言,而又具有历史的高度和深度;鲁迅是活在现实中国的,每一个愿意并在思考和关注社会、人生、文学问题,具有中等文化程度的青年,都能够和他进行心灵的对话与交流。

③“鲁迅与青年”本身就是一个讲不完的话题。鲁迅无论在其生前还是去世后都对一代又一代的青年产生巨大的吸引力,这绝非偶然。这首先是因为鲁迅是一个“真的人”,【A】他敢于说出别人不敢说、不愿说、不能说的一切真实。鲁迅恰恰是在人们因为缺乏勇气和智慧而停止思考时,把思想的探索进行到底,从不顾忌将会引出什么可怕的结论。这里所表现的,正是一种年轻人所向往的大智大勇的大丈夫气概。鲁迅追求“真”的彻底性更表现在,【B】他从不向读者(包括年轻人)隐藏自己内心的矛盾、痛苦、迷惘、不足与失误。他敢于面对自身的局限,更无情地批判自己。他从不以真理的化身自居,更拒绝充当“导师”,他将真实的自我袒露在青年面前,和他们一起探讨与寻路,青年人可以向他倾诉一切,讨论、争辩一切,他是青年人的朋友。能够结识这样一位“真人”——本真、真诚、真率的智者,应该是人生之一大幸。

④鲁迅同时是一位现代汉语文学语言的大师,他的语言以口语为基础,又融入古语、外来语、方言,将汉语的表意、抒情功能发挥到极致,又极具个性与创造性。阅读鲁迅作品,不仅能够得到精神的启迪以至震撼,还能得到语言的熏陶与美的享受。尽管初读时会有些困难,但坚持读下去,自会有自己的发现和感悟,而且常读常新。流连于鲁迅所构建的汉语精神家园,也是人生一大乐事。

⑤正是出于这样两大基本信念:相信鲁迅其人其作品的魅力,相信当代中国有理想、有追求的青年,他们的心是和鲁迅相通的,我们将这本《鲁迅入门读本》奉献于诸位面前。

⑥现在,请打开本书,走进鲁迅的世界。

钱理群

2012年2月4日

目 录

第一编 感受鲁迅:人之子与人之父

一、父亲与儿子

我家的海婴

五猖会

我们现在怎样做父亲

二、儿时故乡的蛊惑

阿长与《山海经》

社戏(节选)

我的第一个师父

风筝

第二编 阅读鲁迅(一):人·动物·鬼·神

一、人与动物

兔和猫

鸭的喜剧

狗·猫·鼠

二、人·鬼·神

无常

补天

铸剑

三、生命元素的想象

死火

雪

秋夜

四、诗与画

鲁迅新诗与旧体诗选(八首)

看司徒乔君的画

第三编 阅读鲁迅(二):睁了眼看

一、睁了眼看

论睁了眼看

夜颂

中国人失掉自信力了吗

二、另一种“看”

示众

孔乙己

药

狂人日记

三、聪明人和傻子和奴才

聪明人和傻子和奴才

再论雷峰塔的倒掉

第四编 阅读鲁迅(三):生命的路

一、生命的路

导师

生命的路

补白(节选)

二、自己做主,说自己的话

读书杂谈

作文秘诀

无声的中国(有删改)

1.阅读“前言”,下列不是钱理群选编《鲁迅入门读本》意图的一项是( )

A.用鲁迅作品为青年的精神发展打“底子”。

B.希望青年借助鲁迅作品更好地认识现实问题。

C.告诫青年不要把鲁迅当作人生导师。

D.引领青年走进鲁迅所构建的汉语精神家园。

2.从下列备选作品中任选一篇,在第③段【A】【B】中选择一处,参考示例,结合“阅读笔记”,完成阅读笔记。

【A】他敢于说出别人不敢说、不愿说、不能说的一切真实。

【B】他从不向读者(包括年轻人)隐藏自己内心的矛盾、痛苦、迷惘、不足与失误。

备选作品:《〈二十四孝图〉》《父亲的病》

示例:文中语句:把思想的探索进行到底,从不顾忌将会引出什么可怕的结论。

阅读笔记

《藤野先生》中,鲁迅去日本求学,是救国的不懈探索,也是思想的不懈探索。他写到一群中国人围观同胞被枪毙时拍掌欢呼,这段文字让我想到,冷漠麻木的国民只能做无用的示众的材料和看客。这结论真的有点“可怕”呢。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.《鲁迅入门读本》旨在引领青年走进鲁迅的世界。请阅读“目录”,根据本书的编排和选择的文章篇目,探究编者怎样来达成这一目的。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

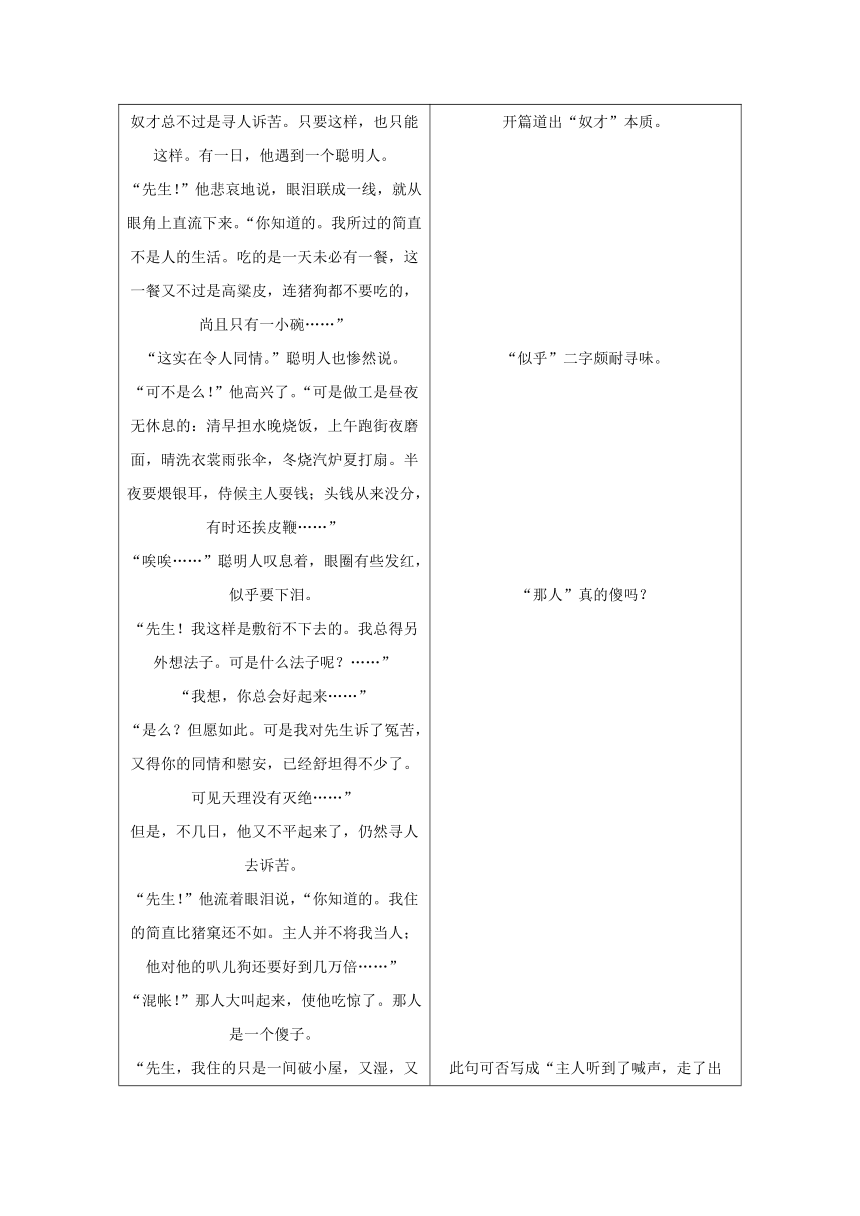

________________________________________________________________________◎阅读下面“选文”和“导读”,完成4-7题。

选文

聪明人和傻子和奴才

鲁 迅

奴才总不过是寻人诉苦。只要这样,也只能这样。有一日,他遇到一个聪明人。

“先生!”他悲哀地说,眼泪联成一线,就从眼角上直流下来。“你知道的。我所过的简直不是人的生活。吃的是一天未必有一餐,这一餐又不过是高粱皮,连猪狗都不要吃的,尚且只有一小碗……”

“这实在令人同情。”聪明人也惨然说。

“可不是么!”他高兴了。“可是做工是昼夜无休息的:清早担水晚烧饭,上午跑街夜磨面,晴洗衣裳雨张伞,冬烧汽炉夏打扇。半夜要煨银耳,侍候主人耍钱;头钱从来没分,有时还挨皮鞭……”

“唉唉……”聪明人叹息着,眼圈有些发红,似乎要下泪。

“先生!我这样是敷衍不下去的。我总得另外想法子。可是什么法子呢?……”

“我想,你总会好起来……”

“是么?但愿如此。可是我对先生诉了冤苦,又得你的同情和慰安,已经舒坦得不少了。可见天理没有灭绝……”

但是,不几日,他又不平起来了,仍然寻人去诉苦。

“先生!”他流着眼泪说,“你知道的。我住的简直比猪窠还不如。主人并不将我当人;他对他的叭儿狗还要好到几万倍……”

“混帐!”那人大叫起来,使他吃惊了。那人是一个傻子。

“先生,我住的只是一间破小屋,又湿,又阴,满是臭虫,睡下去就咬得真可以。秽气冲着鼻子,四面又没有一个窗……”

“你不会要你的主人开一个窗的么?”

“这怎么行?……”

“那么,你带我去看去!”

傻子跟奴才到他屋外,动手就砸那泥墙。

“先生!你干什么?”他大惊地说。

“我给你打开一个窗洞来。”

“这不行!主人要骂的!”

“管他呢!”他仍然砸。

“人来呀!强盗在毁咱们的屋子了!快来呀!迟一点可要打出窟窿来了!……”他哭嚷着,在地上团团地打滚。

一群奴才都出来,将傻子赶走。

听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人。

“有强盗要来毁咱们的屋子,我首先叫喊起来,大家一同把他赶走了。”他恭敬而得胜地说。

“你不错。”主人这样夸奖他。

这一天就来了许多慰问的人,聪明人也在内。

“先生。这回因为我有功,主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来,实在是有先见之明……”他大有希望似的高兴地说。

“可不是吗……”聪明人也代为高兴似的回答他。

一九二五年十二月二十六日

(选自《鲁迅全集》第二卷《野草》)

导读

开篇道出“奴才”本质。

“似乎”二字颇耐寻味。

“那人”真的傻吗?

此句可否写成“主人听到了喊声,走了出来”?

“聪明人”“傻子”“奴才”便是鲁迅所发现的三种类型形象,是社会上某三种人的标本。

4.面对“奴才”诉苦,“聪明人”和“傻子”分别采用了怎样的方式?请简要概括。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.联系上下文,关注“导读”,从用词和句式的角度品析画线句子。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.作家毕飞宇认为,闰土是鲁迅笔下众多“奴才”中的一个。结合《故乡》,比较分析闰土和本文中“奴才”的异同。

以下《故乡》的片段,供参考。

①他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

②“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖,总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.本文中,鲁迅为何要将“那人”称为“傻子”?借助“导读”,联系全文,阐述你的理解。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、阅读下列文章,回答问题。

(一)鸟 笼

非 马

打开

鸟笼的

门

让鸟飞 走

把自由

还给

鸟

笼

(选自《初中语文读本》)

1.凝视诗歌的形式,仿照示例,从加点的诗句中选择一处,品味诗歌分行的意味。

示例:分行让“门”字凸显出来,吸引读者凝视这个字,让读者产生种种联想,丰富了诗歌的意蕴。这道“门”仿佛一副枷锁,而“门”字中间的空白又像是广阔的天空,鸟儿在笼子里一定久久地注视过它,眼中满是向往与绝望。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)除 法

周 锐

一个房间里有一个人和十二只蚊子。

十二只蚊子咬一个人。

12÷1=12

这个人觉得吃不消。

他就又去找一个人到这房间里来。

十二只蚊子咬两个人。它们分成了两队。

12÷2=6

人觉得比原先好受一些了。

但还可以更好受一些。

这两个人又找来第三个人。

12÷3=4

好极了,再找第四个。

12÷4=3

第五个人跑来了。

12÷5=?

大家叫第五个人别进来,因为这样蚊子不好分了。

但第五个人硬要进来。响起“啪啪”声。第五个人打死了两只蚊子。

10÷5=2

OK,这下好分了。

大家正高兴,又听“啪啪”声,第五个人又打死了两只蚊子。

8÷5=?

又不好分了。

大家觉得第五个人老是添麻烦,就齐心合力地把他赶走了。(选自《百年百篇经典微型小说》)

2.第五个人被赶走了,他会怎么想?请写出他的内心独白。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.对于小说的标题“除法”,你有哪些理解?请简要阐述。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.小说中的“蚊子”让你想到上文《鸟笼》中的哪个意象?为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考答案

课后练习

文学类作品阅读(作品联读)

一、1.C 【思考点拨】本题考查的是对文段内容的理解。文章第③段提到,“他从不以真理的化身自居,更拒绝充当‘导师’”,并不是作者告诫青年不要把鲁迅当作人生导师,因此选C项。

2.示例一:我选择《〈二十四孝图〉》,为【A】句做笔记。《〈二十四孝图〉》中,鲁迅先生犀利地写“郭巨埋儿”等孝道故事背后的人性冷漠,让人不寒而栗。在大家想当然流传着,并昏聩地灌输给儿童时,他语出惊人,说出了别人不想说、不愿说、不敢说的话,让我们感受到封建孝道的虚伪性。 示例二:我选择《父亲的病》,为【A】句做笔记。《父亲的病》是少年鲁迅的一段心路历程。他深爱他的父亲,回忆了在父亲临终前顺从旧习俗呼喊父亲的行为,这成了他一生的心病。这也是世俗之人不愿说、不敢说的,鲁迅却不加掩饰地说了出来。 示例三:我选择《〈二十四孝图〉》,为【B】句做笔记。《〈二十四孝图〉》中的文字,读来触目惊心。文中真实地描述了儿时鲁迅担心父亲学“郭巨埋儿”的心理,展现了小鲁迅内心的恐惧和迷茫。这让我看清了封建孝道的虚伪与不人道。 示例四:我选择《父亲的病》,为【B】句做笔记。少年时期的鲁迅目睹父亲治病、去世的过程,其间的痛苦真是一言难尽啊。尤其是与庸医周旋的无助和痛苦,让我仿佛看见了少年鲁迅的单薄身影。而他写父亲去世时自己内心的矛盾,凸现了痛苦的深沉。 【思考点拨】本题考查学生参考题干所给示例,完成阅读笔记的能力。《〈二十四孝图〉》中,主人公认为孝道背后的故事毫无人性可言,体现了封建孝道的虚伪性,主人公勇敢说出这一事实,表现了【A】句的大意。此外,本文中儿时的鲁迅担心也会被父亲埋掉,表现了他内心的恐惧与迷茫,这正与【B】句的内容相关联。在《父亲的病》一文中,鲁迅为了顺从旧习俗而耽误了给父亲治病,他在文中说出了自己一生的遗憾,同时表现了他敢说的勇气,这正与【A】句相关。而少年鲁迅看到自己的父亲被庸医耽误病情,内心既无助又痛苦,这又与【B】句的内容相一致。可根据以上分析,完成阅读笔记。

3.从“目录”看出,编者不仅精心编排了全书的结构,也精心选择了相应的篇目。先通过《我们现在怎样做父亲》《阿长与〈山海经〉》等篇目,让读者感受到一个富有生活味、亲近感的鲁迅;再通过“阅读鲁迅”三个版块的作品,让读者了解到鲁迅如何看生活,看人生,看社会,看人性,看生命,让读者走近一位真实、深刻、敢于批判的作家鲁迅。这样的编排,由浅入深,由易到难,由感性到理性,符合青年读者的阅读心理,能引导青年真正走进鲁迅的世界。 【思考点拨】题干要求根据“目录”探究编者是如何用本书来引领青年走进鲁迅的世界。通过仔细观察和思考,我们可以发现本书的篇目安排是由浅入深,由易到难的。先通过“感受鲁迅”的版块,为大家展现一个富有生活气息的鲁迅先生,然后再通过“阅读鲁迅”版块,让读者理解鲁迅先生是如何看生活,看人生,看社会,看人性和看生命的。总之,要理清篇目之间的逻辑关系,探究编者为何选取这些篇目和安排顺序的原因。

4.聪明人采取的方式是虚伪地表示同情,傻子采取的方式是用行动帮助奴才。 【思考点拨】这是典型的对文本内容的概括题。要注意题干的“分别”和“概括”两个词语。要求考生从文中筛选和提取信息,并用简练的语言概括出来。从3—7段可以看出聪明人采取的方式是虚伪地表示同情。从10—20段可以归纳出傻子采取的方式是用行动帮助奴才。

5.“慢慢地”“最后”写出主人听到了喊声但毫不着急的样子;“主人”一词放在最后,突出了主人的威严,凸显了主人很是笃定的心理,说明主人深知奴才是不敢反抗的,他对“奴才”的“奴性”是极了解的。 【思考点拨】本题考查句子的品析。题干给出了分析方向,即从用词和句式的角度来分析。此题比较新颖,通过导读的补充来帮助学生分析文句。答此题需要结合句子理解词义,着重体会关键词在特定语境中的含义。能够根据语境推断词语的含义。“听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人”中的“慢慢地”“最后”写出主人听到了喊声但毫不着急的样子。从句式的角度分析,要考虑“出来”的顺序问题,再结合导读的“开篇道出‘奴才’本质”一句思考。“主人”一词放在最后,突出了主人的威严,说明主人深知奴才是不敢反抗的,他懂得奴才的奴性。

6.相同之处:他们都会诉苦,他们的诉苦源于他们艰难的生活。比如,闰土向“我”诉苦,文中的奴才也不断地向聪明人和傻子诉苦。他们安于自己的处境,不懂也不敢改变。例如,闰土终究恭敬地唤“我”为“老爷”;文中的奴才发现傻子要砸墙,就惊恐不已。 不同之处:闰土只是一个麻木的奴才,他只是苦于自己的生活,将所谓的希望寄托于香炉和烛台。而文中的奴才,为了做稳奴才,出卖帮助他的傻子,向主人邀功献媚,显得很丑恶。 【思考点拨】比较分析闰土和本文中“奴才”的异同。通过课文内外的比较阅读,在思辨中更透彻地理解鲁迅笔下的人物形象。相同之处可从他们都会诉苦的角度作答。闰土向“我”诉苦,文中的奴才也不断地向聪明人和傻子诉苦。但只知道诉苦,不想改变。这就是鲁迅所说的“哀其不幸,怒其不争”。不同之处:闰土只是一个麻木的奴才,有封建思想和较强的等级观念。而文中的奴才,为了稳做奴才,他出卖帮助他的傻子,向主人邀功献媚。受尽苦难,却愚昧地忠实剥削者和压迫者。此人更显得可恨。

7.依据文意初步理解傻子形象,借助“导读”深入理解傻子形象,由此推导出鲁迅的写作意图,并形成自己的观点。第一层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”深入理解傻子的“不傻”,由此推导出鲁迅的写作意图,并形成自己的观点。 示例一:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的。他不计后果帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个真心帮助奴才的人。“傻子”象征着那些用行动帮助他人、改变社会的真诚的勇敢者。鲁迅通过这个故事,揭露了现实的荒诞:少数的行动者正被多数的“聪明人”和“奴才”冤枉和打击。鲁迅在作品中将这样的人称之为“傻子”,透露着鲁迅对现实的深深悲哀和强烈批判,绝望中犹有希望。 示例二:“那人”其实并不傻,他真诚热心地用行动帮助奴才,但从聪明人和奴才的角度看,这个人不计利害地去行动,结果却遭到了驱赶,的确是一个傻子。故事中的三个形象,隐喻了社会中的三类人,一类是可怜又可恶的“奴才”,一类是虚伪圆滑的“聪明人”,一类就是“傻子”——要用行动改变现实的勇敢的英雄形象。鲁迅通过这个故事揭露现实的荒诞,表现了鲁迅对“傻子”被冤枉和打击的愤怒,透露出他对现实的悲哀。 第二层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”深入理解傻子的“不傻”,由此推导出鲁迅的写作意图。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个真心帮助奴才的人。“傻子”象征着那些用行动帮助他人、改变社会的真诚的勇敢者。鲁迅通过这个故事,揭露了现实的荒诞:少数的行动者正被多数的“聪明人”和“奴才”冤枉和打击。 第三层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”理解傻子的“不傻”。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个用行动真诚帮助奴才的人。 第四层:只从表面理解傻子的“傻”。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。 【思考点拨】本题考查对文章重要内容的理解能力。题干问鲁迅为何要将“那人”称为“傻子”。要求借助“导读”,联系全文,阐述你的理解。本篇文章展示了寓言式的故事,塑造了三个不同的形象,并且展示了他们对由于主子压迫而造成悲苦生活的不同态度。隐喻了社会中的三类人,一类是可怜又可恶的“奴才”,一类是虚伪圆滑的“聪明人”,一类就是“傻子”——要用行动改变现实的勇敢的英雄形象。作者的目的很明显,就是要揭露现实的荒诞,表现了鲁迅对“傻子”被冤枉和打击的愤怒,对现实的深深悲哀和强烈批判。

二、1.示例一:诗歌的分行,让“走”字独立成段。凝视这个字,“走”字四周皆空,与笼子里的狭小形成对比,让人想象鸟儿挣脱牢笼、飞向天空的样子,也许翅膀有些僵硬,也许飞行的姿态不够完美,但投向自由的心情是急切的。“走”字四周的宽广空间也让联想的时间延长——人一直注视着鸟儿飞走的过程,在久久的凝望中体验鸟儿重获自由的欣喜。 示例二:诗歌的分行,让“鸟”字独立成段。在对前一句“把自由/还给”的期待中,“鸟”字凌空而岀,无羁无绊。凝视这个字,让人产生联想:得到自由的鸟儿会怎样?是呼吸自由的空气,张望四周,还是梳理羽毛,准备振翅飞向自己的天空?读者内心的欣喜与鸟儿一般,不禁也想到,自己是否也该挣脱羁绊脱笼而去。 示例三:诗歌的分行,让“笼”字独立成段。在前一句鸟得到自由之后,带领读者把目光从远飞的鸟身上收回,落在“笼”字上。凝视这个字,鸟去笼空,孤孤单单,仿佛满是失落,但转念一想,把自由还给鸟儿的同时,笼子不也获得了解脱吗?不知鸟儿是否回望过笼子,但当“鸟”与“笼”打破了囚禁与被囚禁的关系,“自由”在彼此间传递。诗歌给人以哲理思考,让人生出许多感慨。 【思考点拨】本题考查诗歌的赏析。可以模仿示例的形式:用诗歌的分行,让“走”字独立成段,凝视这个字,写出想象的内容。如从“走”“鸟”“笼”等字可以想象鸟儿飞出鸟笼后的情景,再由鸟可以联想到人,围绕诗歌的主题展开想象。

2.这些人真是不可理喻,为什么不齐心合力把蚊子打死,而是忍受蚊子的叮咬呢?难道平均分担比彻底消灭蚊子好吗?这是怎样的逻辑呀!我是来解决问题的呀,反而把我赶走!呜呼,哀哉! 【思考点拨】本题考查小说的人物心理描写。根据第五个人来之后的表现及心理,结合“他”被赶走后的心情与感受,再写出“他”的评价,要符合语境下人物的真实心理。

3.标题“除法”照应文中平分蚊子时的多个除法算式;除法指人的计算行为和过程,表现人斤斤计较的心理,揭示了自私自利的本质;除法指赶走第五个人,除掉实干家的方法,讽刺求平均、推卸责任思维的荒谬。 【思考点拨】本题考查小说的标题,可以从表层理解与深层理解两方面回答。表层结合情节,“除法”写了文中的人在分蚊子时用多个除法,当分不平均时的各种计较,揭示出人物的形象;深层理解需结合小说的主题,这是一种隐喻,讽刺的是求平均、推卸责任思维的荒谬。

4.第一层:联系浅表,对理解文本意义不大。示例:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟”。因为“蚊子”令人生厌,而“鸟”令人生怜。 第二层:通过联系,发现形象有共性,有助于理解文本。示例:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟”。“蚊子”具有象征意义,代表困难、障碍、压力,或是需要解决的问题,需要承担的责任。“鸟”也有象征意义,指一切被囚禁、失去自由的人或灵魂。 第三层:通过联系,或发现文本写作特点,或加深对文本的理解,或反思阅读方法。示例一:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”和“鸟笼”一样,都有超越具体事物的丰富意蕴,承载各自的寓意,两篇文章虽然短小,但都通过这样的文学形象来丰富主题。 示例二:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”看似是烦恼与痛苦的原因,但真正让人痛苦的是转嫁痛苦的自私想法;“鸟笼”看似囚禁了他人,实际上也囚禁了自己,真正让鸟儿痛苦的是囚禁鸟儿的人。“蚊子”和“鸟笼”都让人审视人性的弱点。 示例三:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”和“鸟笼”都是作品思想的载体,阅读文学作品要品味这些形象的丰富内涵。各种文学形象也要相互关联,进行积累,形成一个文学的世界。 【思考点拨】本题考查文学作品的比较分析与综合鉴赏能力。可以从写作特点、文本的深入理解、反思阅读方法等方面进行比较。如从对文本的深入理解来看,“鸟笼”和“蚊子”看似是烦恼与痛苦的原因,但真正让人痛苦的是转嫁痛苦的自私想法;“鸟笼”看起来囚禁了他人,实际上也囚禁了自己,真正让鸟儿痛苦的是囚禁鸟儿的人。这两者都让人审视人性的弱点。

文学类作品阅读(作品联读)

一、跟着名家读鲁迅

◎阅读下面《鲁迅入门读本》的“前言”和“目录”,完成1-3题。

前 言

①世界上每一个国家总是以本民族的经典作家来教育国民与后代。那么,中国有哪些最基本的、源泉性的民族文化经典呢?比较一致的意见是,至少应有五大经典:《论语》、《庄子》、唐诗、《红楼梦》、鲁迅著作。鲁迅是和孔子、庄子、李白、杜甫、曹雪芹——并肩而立的民族文化的高峰,以他们所创造的文化经典,作为每一个中国国民精神发展的“底子”,这是一项民族精神建设的基本工程。

②作为集中了“20世纪中国经验”的思想家与文学家,鲁迅与我们又是最为贴近的,许多人读鲁迅的文章,都会感到他仿佛就是针对当下中国的问题在发言,而又具有历史的高度和深度;鲁迅是活在现实中国的,每一个愿意并在思考和关注社会、人生、文学问题,具有中等文化程度的青年,都能够和他进行心灵的对话与交流。

③“鲁迅与青年”本身就是一个讲不完的话题。鲁迅无论在其生前还是去世后都对一代又一代的青年产生巨大的吸引力,这绝非偶然。这首先是因为鲁迅是一个“真的人”,【A】他敢于说出别人不敢说、不愿说、不能说的一切真实。鲁迅恰恰是在人们因为缺乏勇气和智慧而停止思考时,把思想的探索进行到底,从不顾忌将会引出什么可怕的结论。这里所表现的,正是一种年轻人所向往的大智大勇的大丈夫气概。鲁迅追求“真”的彻底性更表现在,【B】他从不向读者(包括年轻人)隐藏自己内心的矛盾、痛苦、迷惘、不足与失误。他敢于面对自身的局限,更无情地批判自己。他从不以真理的化身自居,更拒绝充当“导师”,他将真实的自我袒露在青年面前,和他们一起探讨与寻路,青年人可以向他倾诉一切,讨论、争辩一切,他是青年人的朋友。能够结识这样一位“真人”——本真、真诚、真率的智者,应该是人生之一大幸。

④鲁迅同时是一位现代汉语文学语言的大师,他的语言以口语为基础,又融入古语、外来语、方言,将汉语的表意、抒情功能发挥到极致,又极具个性与创造性。阅读鲁迅作品,不仅能够得到精神的启迪以至震撼,还能得到语言的熏陶与美的享受。尽管初读时会有些困难,但坚持读下去,自会有自己的发现和感悟,而且常读常新。流连于鲁迅所构建的汉语精神家园,也是人生一大乐事。

⑤正是出于这样两大基本信念:相信鲁迅其人其作品的魅力,相信当代中国有理想、有追求的青年,他们的心是和鲁迅相通的,我们将这本《鲁迅入门读本》奉献于诸位面前。

⑥现在,请打开本书,走进鲁迅的世界。

钱理群

2012年2月4日

目 录

第一编 感受鲁迅:人之子与人之父

一、父亲与儿子

我家的海婴

五猖会

我们现在怎样做父亲

二、儿时故乡的蛊惑

阿长与《山海经》

社戏(节选)

我的第一个师父

风筝

第二编 阅读鲁迅(一):人·动物·鬼·神

一、人与动物

兔和猫

鸭的喜剧

狗·猫·鼠

二、人·鬼·神

无常

补天

铸剑

三、生命元素的想象

死火

雪

秋夜

四、诗与画

鲁迅新诗与旧体诗选(八首)

看司徒乔君的画

第三编 阅读鲁迅(二):睁了眼看

一、睁了眼看

论睁了眼看

夜颂

中国人失掉自信力了吗

二、另一种“看”

示众

孔乙己

药

狂人日记

三、聪明人和傻子和奴才

聪明人和傻子和奴才

再论雷峰塔的倒掉

第四编 阅读鲁迅(三):生命的路

一、生命的路

导师

生命的路

补白(节选)

二、自己做主,说自己的话

读书杂谈

作文秘诀

无声的中国(有删改)

1.阅读“前言”,下列不是钱理群选编《鲁迅入门读本》意图的一项是( )

A.用鲁迅作品为青年的精神发展打“底子”。

B.希望青年借助鲁迅作品更好地认识现实问题。

C.告诫青年不要把鲁迅当作人生导师。

D.引领青年走进鲁迅所构建的汉语精神家园。

2.从下列备选作品中任选一篇,在第③段【A】【B】中选择一处,参考示例,结合“阅读笔记”,完成阅读笔记。

【A】他敢于说出别人不敢说、不愿说、不能说的一切真实。

【B】他从不向读者(包括年轻人)隐藏自己内心的矛盾、痛苦、迷惘、不足与失误。

备选作品:《〈二十四孝图〉》《父亲的病》

示例:文中语句:把思想的探索进行到底,从不顾忌将会引出什么可怕的结论。

阅读笔记

《藤野先生》中,鲁迅去日本求学,是救国的不懈探索,也是思想的不懈探索。他写到一群中国人围观同胞被枪毙时拍掌欢呼,这段文字让我想到,冷漠麻木的国民只能做无用的示众的材料和看客。这结论真的有点“可怕”呢。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.《鲁迅入门读本》旨在引领青年走进鲁迅的世界。请阅读“目录”,根据本书的编排和选择的文章篇目,探究编者怎样来达成这一目的。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________◎阅读下面“选文”和“导读”,完成4-7题。

选文

聪明人和傻子和奴才

鲁 迅

奴才总不过是寻人诉苦。只要这样,也只能这样。有一日,他遇到一个聪明人。

“先生!”他悲哀地说,眼泪联成一线,就从眼角上直流下来。“你知道的。我所过的简直不是人的生活。吃的是一天未必有一餐,这一餐又不过是高粱皮,连猪狗都不要吃的,尚且只有一小碗……”

“这实在令人同情。”聪明人也惨然说。

“可不是么!”他高兴了。“可是做工是昼夜无休息的:清早担水晚烧饭,上午跑街夜磨面,晴洗衣裳雨张伞,冬烧汽炉夏打扇。半夜要煨银耳,侍候主人耍钱;头钱从来没分,有时还挨皮鞭……”

“唉唉……”聪明人叹息着,眼圈有些发红,似乎要下泪。

“先生!我这样是敷衍不下去的。我总得另外想法子。可是什么法子呢?……”

“我想,你总会好起来……”

“是么?但愿如此。可是我对先生诉了冤苦,又得你的同情和慰安,已经舒坦得不少了。可见天理没有灭绝……”

但是,不几日,他又不平起来了,仍然寻人去诉苦。

“先生!”他流着眼泪说,“你知道的。我住的简直比猪窠还不如。主人并不将我当人;他对他的叭儿狗还要好到几万倍……”

“混帐!”那人大叫起来,使他吃惊了。那人是一个傻子。

“先生,我住的只是一间破小屋,又湿,又阴,满是臭虫,睡下去就咬得真可以。秽气冲着鼻子,四面又没有一个窗……”

“你不会要你的主人开一个窗的么?”

“这怎么行?……”

“那么,你带我去看去!”

傻子跟奴才到他屋外,动手就砸那泥墙。

“先生!你干什么?”他大惊地说。

“我给你打开一个窗洞来。”

“这不行!主人要骂的!”

“管他呢!”他仍然砸。

“人来呀!强盗在毁咱们的屋子了!快来呀!迟一点可要打出窟窿来了!……”他哭嚷着,在地上团团地打滚。

一群奴才都出来,将傻子赶走。

听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人。

“有强盗要来毁咱们的屋子,我首先叫喊起来,大家一同把他赶走了。”他恭敬而得胜地说。

“你不错。”主人这样夸奖他。

这一天就来了许多慰问的人,聪明人也在内。

“先生。这回因为我有功,主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来,实在是有先见之明……”他大有希望似的高兴地说。

“可不是吗……”聪明人也代为高兴似的回答他。

一九二五年十二月二十六日

(选自《鲁迅全集》第二卷《野草》)

导读

开篇道出“奴才”本质。

“似乎”二字颇耐寻味。

“那人”真的傻吗?

此句可否写成“主人听到了喊声,走了出来”?

“聪明人”“傻子”“奴才”便是鲁迅所发现的三种类型形象,是社会上某三种人的标本。

4.面对“奴才”诉苦,“聪明人”和“傻子”分别采用了怎样的方式?请简要概括。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.联系上下文,关注“导读”,从用词和句式的角度品析画线句子。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.作家毕飞宇认为,闰土是鲁迅笔下众多“奴才”中的一个。结合《故乡》,比较分析闰土和本文中“奴才”的异同。

以下《故乡》的片段,供参考。

①他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

②“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖,总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.本文中,鲁迅为何要将“那人”称为“傻子”?借助“导读”,联系全文,阐述你的理解。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、阅读下列文章,回答问题。

(一)鸟 笼

非 马

打开

鸟笼的

门

让鸟飞 走

把自由

还给

鸟

笼

(选自《初中语文读本》)

1.凝视诗歌的形式,仿照示例,从加点的诗句中选择一处,品味诗歌分行的意味。

示例:分行让“门”字凸显出来,吸引读者凝视这个字,让读者产生种种联想,丰富了诗歌的意蕴。这道“门”仿佛一副枷锁,而“门”字中间的空白又像是广阔的天空,鸟儿在笼子里一定久久地注视过它,眼中满是向往与绝望。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)除 法

周 锐

一个房间里有一个人和十二只蚊子。

十二只蚊子咬一个人。

12÷1=12

这个人觉得吃不消。

他就又去找一个人到这房间里来。

十二只蚊子咬两个人。它们分成了两队。

12÷2=6

人觉得比原先好受一些了。

但还可以更好受一些。

这两个人又找来第三个人。

12÷3=4

好极了,再找第四个。

12÷4=3

第五个人跑来了。

12÷5=?

大家叫第五个人别进来,因为这样蚊子不好分了。

但第五个人硬要进来。响起“啪啪”声。第五个人打死了两只蚊子。

10÷5=2

OK,这下好分了。

大家正高兴,又听“啪啪”声,第五个人又打死了两只蚊子。

8÷5=?

又不好分了。

大家觉得第五个人老是添麻烦,就齐心合力地把他赶走了。(选自《百年百篇经典微型小说》)

2.第五个人被赶走了,他会怎么想?请写出他的内心独白。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.对于小说的标题“除法”,你有哪些理解?请简要阐述。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.小说中的“蚊子”让你想到上文《鸟笼》中的哪个意象?为什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考答案

课后练习

文学类作品阅读(作品联读)

一、1.C 【思考点拨】本题考查的是对文段内容的理解。文章第③段提到,“他从不以真理的化身自居,更拒绝充当‘导师’”,并不是作者告诫青年不要把鲁迅当作人生导师,因此选C项。

2.示例一:我选择《〈二十四孝图〉》,为【A】句做笔记。《〈二十四孝图〉》中,鲁迅先生犀利地写“郭巨埋儿”等孝道故事背后的人性冷漠,让人不寒而栗。在大家想当然流传着,并昏聩地灌输给儿童时,他语出惊人,说出了别人不想说、不愿说、不敢说的话,让我们感受到封建孝道的虚伪性。 示例二:我选择《父亲的病》,为【A】句做笔记。《父亲的病》是少年鲁迅的一段心路历程。他深爱他的父亲,回忆了在父亲临终前顺从旧习俗呼喊父亲的行为,这成了他一生的心病。这也是世俗之人不愿说、不敢说的,鲁迅却不加掩饰地说了出来。 示例三:我选择《〈二十四孝图〉》,为【B】句做笔记。《〈二十四孝图〉》中的文字,读来触目惊心。文中真实地描述了儿时鲁迅担心父亲学“郭巨埋儿”的心理,展现了小鲁迅内心的恐惧和迷茫。这让我看清了封建孝道的虚伪与不人道。 示例四:我选择《父亲的病》,为【B】句做笔记。少年时期的鲁迅目睹父亲治病、去世的过程,其间的痛苦真是一言难尽啊。尤其是与庸医周旋的无助和痛苦,让我仿佛看见了少年鲁迅的单薄身影。而他写父亲去世时自己内心的矛盾,凸现了痛苦的深沉。 【思考点拨】本题考查学生参考题干所给示例,完成阅读笔记的能力。《〈二十四孝图〉》中,主人公认为孝道背后的故事毫无人性可言,体现了封建孝道的虚伪性,主人公勇敢说出这一事实,表现了【A】句的大意。此外,本文中儿时的鲁迅担心也会被父亲埋掉,表现了他内心的恐惧与迷茫,这正与【B】句的内容相关联。在《父亲的病》一文中,鲁迅为了顺从旧习俗而耽误了给父亲治病,他在文中说出了自己一生的遗憾,同时表现了他敢说的勇气,这正与【A】句相关。而少年鲁迅看到自己的父亲被庸医耽误病情,内心既无助又痛苦,这又与【B】句的内容相一致。可根据以上分析,完成阅读笔记。

3.从“目录”看出,编者不仅精心编排了全书的结构,也精心选择了相应的篇目。先通过《我们现在怎样做父亲》《阿长与〈山海经〉》等篇目,让读者感受到一个富有生活味、亲近感的鲁迅;再通过“阅读鲁迅”三个版块的作品,让读者了解到鲁迅如何看生活,看人生,看社会,看人性,看生命,让读者走近一位真实、深刻、敢于批判的作家鲁迅。这样的编排,由浅入深,由易到难,由感性到理性,符合青年读者的阅读心理,能引导青年真正走进鲁迅的世界。 【思考点拨】题干要求根据“目录”探究编者是如何用本书来引领青年走进鲁迅的世界。通过仔细观察和思考,我们可以发现本书的篇目安排是由浅入深,由易到难的。先通过“感受鲁迅”的版块,为大家展现一个富有生活气息的鲁迅先生,然后再通过“阅读鲁迅”版块,让读者理解鲁迅先生是如何看生活,看人生,看社会,看人性和看生命的。总之,要理清篇目之间的逻辑关系,探究编者为何选取这些篇目和安排顺序的原因。

4.聪明人采取的方式是虚伪地表示同情,傻子采取的方式是用行动帮助奴才。 【思考点拨】这是典型的对文本内容的概括题。要注意题干的“分别”和“概括”两个词语。要求考生从文中筛选和提取信息,并用简练的语言概括出来。从3—7段可以看出聪明人采取的方式是虚伪地表示同情。从10—20段可以归纳出傻子采取的方式是用行动帮助奴才。

5.“慢慢地”“最后”写出主人听到了喊声但毫不着急的样子;“主人”一词放在最后,突出了主人的威严,凸显了主人很是笃定的心理,说明主人深知奴才是不敢反抗的,他对“奴才”的“奴性”是极了解的。 【思考点拨】本题考查句子的品析。题干给出了分析方向,即从用词和句式的角度来分析。此题比较新颖,通过导读的补充来帮助学生分析文句。答此题需要结合句子理解词义,着重体会关键词在特定语境中的含义。能够根据语境推断词语的含义。“听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人”中的“慢慢地”“最后”写出主人听到了喊声但毫不着急的样子。从句式的角度分析,要考虑“出来”的顺序问题,再结合导读的“开篇道出‘奴才’本质”一句思考。“主人”一词放在最后,突出了主人的威严,说明主人深知奴才是不敢反抗的,他懂得奴才的奴性。

6.相同之处:他们都会诉苦,他们的诉苦源于他们艰难的生活。比如,闰土向“我”诉苦,文中的奴才也不断地向聪明人和傻子诉苦。他们安于自己的处境,不懂也不敢改变。例如,闰土终究恭敬地唤“我”为“老爷”;文中的奴才发现傻子要砸墙,就惊恐不已。 不同之处:闰土只是一个麻木的奴才,他只是苦于自己的生活,将所谓的希望寄托于香炉和烛台。而文中的奴才,为了做稳奴才,出卖帮助他的傻子,向主人邀功献媚,显得很丑恶。 【思考点拨】比较分析闰土和本文中“奴才”的异同。通过课文内外的比较阅读,在思辨中更透彻地理解鲁迅笔下的人物形象。相同之处可从他们都会诉苦的角度作答。闰土向“我”诉苦,文中的奴才也不断地向聪明人和傻子诉苦。但只知道诉苦,不想改变。这就是鲁迅所说的“哀其不幸,怒其不争”。不同之处:闰土只是一个麻木的奴才,有封建思想和较强的等级观念。而文中的奴才,为了稳做奴才,他出卖帮助他的傻子,向主人邀功献媚。受尽苦难,却愚昧地忠实剥削者和压迫者。此人更显得可恨。

7.依据文意初步理解傻子形象,借助“导读”深入理解傻子形象,由此推导出鲁迅的写作意图,并形成自己的观点。第一层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”深入理解傻子的“不傻”,由此推导出鲁迅的写作意图,并形成自己的观点。 示例一:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的。他不计后果帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个真心帮助奴才的人。“傻子”象征着那些用行动帮助他人、改变社会的真诚的勇敢者。鲁迅通过这个故事,揭露了现实的荒诞:少数的行动者正被多数的“聪明人”和“奴才”冤枉和打击。鲁迅在作品中将这样的人称之为“傻子”,透露着鲁迅对现实的深深悲哀和强烈批判,绝望中犹有希望。 示例二:“那人”其实并不傻,他真诚热心地用行动帮助奴才,但从聪明人和奴才的角度看,这个人不计利害地去行动,结果却遭到了驱赶,的确是一个傻子。故事中的三个形象,隐喻了社会中的三类人,一类是可怜又可恶的“奴才”,一类是虚伪圆滑的“聪明人”,一类就是“傻子”——要用行动改变现实的勇敢的英雄形象。鲁迅通过这个故事揭露现实的荒诞,表现了鲁迅对“傻子”被冤枉和打击的愤怒,透露出他对现实的悲哀。 第二层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”深入理解傻子的“不傻”,由此推导出鲁迅的写作意图。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个真心帮助奴才的人。“傻子”象征着那些用行动帮助他人、改变社会的真诚的勇敢者。鲁迅通过这个故事,揭露了现实的荒诞:少数的行动者正被多数的“聪明人”和“奴才”冤枉和打击。 第三层:正确理解文章中傻子的“傻”,借助“导读”理解傻子的“不傻”。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个用行动真诚帮助奴才的人。 第四层:只从表面理解傻子的“傻”。 示例:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻的,他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。 【思考点拨】本题考查对文章重要内容的理解能力。题干问鲁迅为何要将“那人”称为“傻子”。要求借助“导读”,联系全文,阐述你的理解。本篇文章展示了寓言式的故事,塑造了三个不同的形象,并且展示了他们对由于主子压迫而造成悲苦生活的不同态度。隐喻了社会中的三类人,一类是可怜又可恶的“奴才”,一类是虚伪圆滑的“聪明人”,一类就是“傻子”——要用行动改变现实的勇敢的英雄形象。作者的目的很明显,就是要揭露现实的荒诞,表现了鲁迅对“傻子”被冤枉和打击的愤怒,对现实的深深悲哀和强烈批判。

二、1.示例一:诗歌的分行,让“走”字独立成段。凝视这个字,“走”字四周皆空,与笼子里的狭小形成对比,让人想象鸟儿挣脱牢笼、飞向天空的样子,也许翅膀有些僵硬,也许飞行的姿态不够完美,但投向自由的心情是急切的。“走”字四周的宽广空间也让联想的时间延长——人一直注视着鸟儿飞走的过程,在久久的凝望中体验鸟儿重获自由的欣喜。 示例二:诗歌的分行,让“鸟”字独立成段。在对前一句“把自由/还给”的期待中,“鸟”字凌空而岀,无羁无绊。凝视这个字,让人产生联想:得到自由的鸟儿会怎样?是呼吸自由的空气,张望四周,还是梳理羽毛,准备振翅飞向自己的天空?读者内心的欣喜与鸟儿一般,不禁也想到,自己是否也该挣脱羁绊脱笼而去。 示例三:诗歌的分行,让“笼”字独立成段。在前一句鸟得到自由之后,带领读者把目光从远飞的鸟身上收回,落在“笼”字上。凝视这个字,鸟去笼空,孤孤单单,仿佛满是失落,但转念一想,把自由还给鸟儿的同时,笼子不也获得了解脱吗?不知鸟儿是否回望过笼子,但当“鸟”与“笼”打破了囚禁与被囚禁的关系,“自由”在彼此间传递。诗歌给人以哲理思考,让人生出许多感慨。 【思考点拨】本题考查诗歌的赏析。可以模仿示例的形式:用诗歌的分行,让“走”字独立成段,凝视这个字,写出想象的内容。如从“走”“鸟”“笼”等字可以想象鸟儿飞出鸟笼后的情景,再由鸟可以联想到人,围绕诗歌的主题展开想象。

2.这些人真是不可理喻,为什么不齐心合力把蚊子打死,而是忍受蚊子的叮咬呢?难道平均分担比彻底消灭蚊子好吗?这是怎样的逻辑呀!我是来解决问题的呀,反而把我赶走!呜呼,哀哉! 【思考点拨】本题考查小说的人物心理描写。根据第五个人来之后的表现及心理,结合“他”被赶走后的心情与感受,再写出“他”的评价,要符合语境下人物的真实心理。

3.标题“除法”照应文中平分蚊子时的多个除法算式;除法指人的计算行为和过程,表现人斤斤计较的心理,揭示了自私自利的本质;除法指赶走第五个人,除掉实干家的方法,讽刺求平均、推卸责任思维的荒谬。 【思考点拨】本题考查小说的标题,可以从表层理解与深层理解两方面回答。表层结合情节,“除法”写了文中的人在分蚊子时用多个除法,当分不平均时的各种计较,揭示出人物的形象;深层理解需结合小说的主题,这是一种隐喻,讽刺的是求平均、推卸责任思维的荒谬。

4.第一层:联系浅表,对理解文本意义不大。示例:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟”。因为“蚊子”令人生厌,而“鸟”令人生怜。 第二层:通过联系,发现形象有共性,有助于理解文本。示例:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟”。“蚊子”具有象征意义,代表困难、障碍、压力,或是需要解决的问题,需要承担的责任。“鸟”也有象征意义,指一切被囚禁、失去自由的人或灵魂。 第三层:通过联系,或发现文本写作特点,或加深对文本的理解,或反思阅读方法。示例一:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”和“鸟笼”一样,都有超越具体事物的丰富意蕴,承载各自的寓意,两篇文章虽然短小,但都通过这样的文学形象来丰富主题。 示例二:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”看似是烦恼与痛苦的原因,但真正让人痛苦的是转嫁痛苦的自私想法;“鸟笼”看似囚禁了他人,实际上也囚禁了自己,真正让鸟儿痛苦的是囚禁鸟儿的人。“蚊子”和“鸟笼”都让人审视人性的弱点。 示例三:小说中的“蚊子”让我想到诗歌中的“鸟笼”。“蚊子”和“鸟笼”都是作品思想的载体,阅读文学作品要品味这些形象的丰富内涵。各种文学形象也要相互关联,进行积累,形成一个文学的世界。 【思考点拨】本题考查文学作品的比较分析与综合鉴赏能力。可以从写作特点、文本的深入理解、反思阅读方法等方面进行比较。如从对文本的深入理解来看,“鸟笼”和“蚊子”看似是烦恼与痛苦的原因,但真正让人痛苦的是转嫁痛苦的自私想法;“鸟笼”看起来囚禁了他人,实际上也囚禁了自己,真正让鸟儿痛苦的是囚禁鸟儿的人。这两者都让人审视人性的弱点。