11《谏逐客书》课件(60张)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 11《谏逐客书》课件(60张)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-08 21:26:29 | ||

图片预览

文档简介

李斯

教学目标:

1、积累文言基础知识。

2、了解李斯其人以及文章的写作背景;

3、把握文章的思路,概括内容要点。

4、赏析本文的艺术特色。

5、学习本文开门见山立论, 运用铺陈列举事实说理和比喻说理的方法。

从《文选》、《古文辞类纂》这类通行的选本

来看,本文是我国现存最早的上行公文的范本。作为一篇不足千字(800多)的短文,流传2000余

年,实在是一篇非常出色的说理文字。

奏疏:上书给天子的文章的通称。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等

当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

作者简介

李斯(公元前280年-公元前208年),姓李,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。战国末年楚国上蔡(今河南上蔡西南)人。李斯 (?—前208)。

文学家—秦之文章,李斯一人而已(鲁迅)

秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

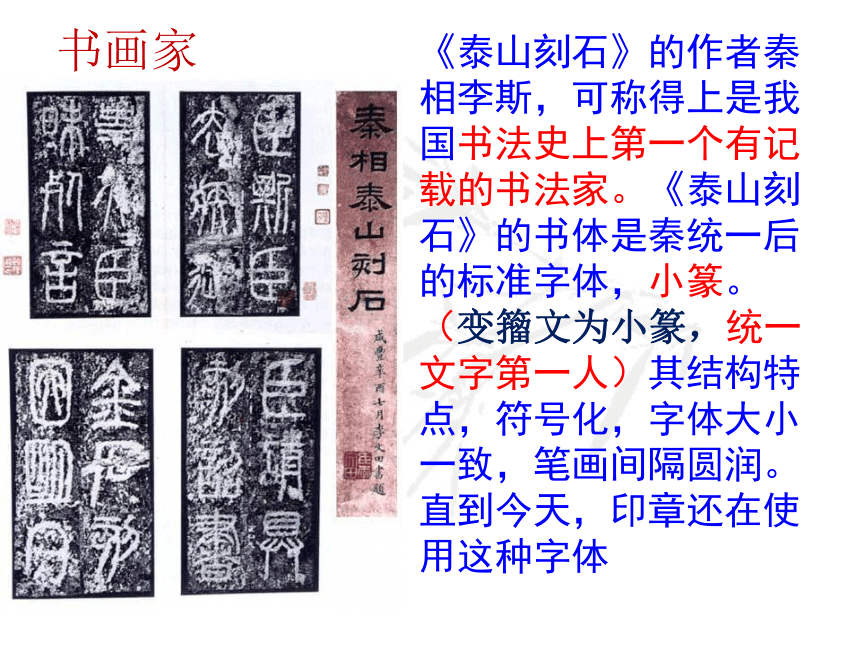

《泰山刻石》的作者秦相李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。(变籀文为小篆,统一文字第一人)其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

书画家

政治家—①推行一系列加强君王专制的措施,官至丞相,助秦统一天下。②定郡县制,废除分封制。③建议焚毁诗书。④制定法律,统一文字、车轨、度量衡。

影响:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局。

生平

曾与韩非师从荀子,学帝王之术早年为楚小吏,后入秦。 李斯四叹

见鼠一叹:人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳。

为相一叹:当今人臣之位无居上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾也。

改诏一叹:嗟乎!独遭乱世,既不以死,安托命哉。(与赵高定谋,矫诏杀始皇长子扶苏,立少子胡亥为帝。)

入狱一叹:嗟乎,悲夫!不道之君,何可为计哉。(后赵高诬斯谋反,腰斩咸阳市。)

写作背景 据《史记》记载,秦王逐客的导火线是“郑国渠”事件。秦为统一中国,广揽人才,韩国为削弱秦国势力,趁秦国招揽人才之机,派水利专家郑国入秦,企图通过让秦国修灌渠来耗费财力,从而削弱秦国的军事实力。计谋败露之后,秦国大臣宗室污蔑客卿都不可靠,纷纷要求驱逐客卿。公元前237年,秦始皇下令逐客,李斯亦在被逐之列。在被勒令出境的途中,李斯写下了《谏逐客书》一文,指出驱逐客卿是错误的,劝阻秦始皇不要逐客。秦始皇采纳了李斯的意见,收回了逐客令,并恢复了李斯的官职。李斯生涯中最耀眼的爆发(蒙恬)

背景介绍

郑国渠位于陕西省的关中平原中部,是在中国历史进程中有深远影响的灌溉工程,也是中国最早的大型无坝引水灌溉工程之一。郑国渠始建于公元前246年,它的建成为战国时期秦国的强盛和统一中国奠定了经济基础。在中国最强盛的朝代唐朝,郑国渠支撑了长安京畿地区大部分粮食供给。在两千二百多年时间长河中,郑国渠多次重修,名称也几经更改。1932年重修后称泾惠渠,沿用至今。人们将不同时期的工程统称郑国渠或引泾灌区,它是中国中部以西安为中心的关中地区最重要的灌溉工程。

解 题

“谏……书”

谏:

下对上进行劝诫的用语。

书:

上书,古代臣向君陈述意见的一种文体。

客:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人。

谏逐客书:

即就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

鄢 施 穰 鼍

駃騠 缪 蹇 珥

缟 窈窕 瓮 雠

郢 缶 髀 赍

yān

yì

ráng

tuó

juétí

mù

jiǎn

gǎo

yǎotiǎo

ěr

wèng

yǐng

fǒu

bì

jī

chóu

注音

初读文本,理清段落大意

第1段:开门见山,提出中心论点:驱逐客卿是错误的——绪论;以历史上的四位君王用客卿而成帝业为据,说明客卿之功

第2段:举大量事实,说明英主不应重物轻人

第3段:对比分析,说明驱客与纳客的利害

第4段:强调逐客的严重后果,收束全文与篇首呼应——结论

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,

窃:私下。自谦之辞。

过:错误。

西、东:名词作状语。

来:招徕。

产:生,出生。

并:吞并。

移、易:改变。

殷:多,众多。

乐用:乐于为国效力。

举:攻取、攻克、占领。

治强:安定强盛。

西:名词作状语。

攻取

省略句

定语后置句

北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。

北、南、东:名词作状语。

从:同“纵”,合纵。

施:蔓延,延续。

私门:贵族豪门。

蚕食:比喻像蚕吃桑叶那样逐渐吞食侵占。

负:辜负,对不起。

向:假使,倘若。

内:同“纳”,接纳。

西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋:状语后置句

1.本文是奏议,属议论文,而且是一篇非常典范的议论文。

2.本文的论点是什么?怎样提出的?这样提出论点有什么作用?

论点:臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

方式和作用:开门见山、开宗明义,让秦王一读就明白了自己的观点。当然,对于秦王定下的逐客大忌,李斯不便直接出言反对,所以干脆将过错推给秦国的“吏”们,这也避免了将矛头直指秦王,易于被君王接受。

研读第一段

3.作者提出了“逐客为过”的观点,按理接下来应该分析为什么逐客是错的,错在哪里。

4.这时候,李斯却荡开一笔,不谈逐客的错误性,而是援引秦王十分崇拜的历代先君对待客卿——外来人才的态度的历史事实。

引用了哪几位先代君王?

秦穆公、秦孝公、秦惠文王、秦昭王。

他们对待客卿是什么样的态度?

分别取得了什么样的效果?

用客。

霸西戎、至今治强、功施到今、成帝业。

5、本段论证方法是什么?

史实论证:列举四代秦君重用客卿富国强兵的史实

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

秦缪公(公元前659—公元前621在位)用五子

由余:晋人,亡西戎,奉戎王命使秦。缪公设计收买,助其破西戎。

百里奚:虞国大夫。晋灭虞,被俘,作为献公女(秦穆公夫人)之媵臣,陪嫁至秦。中途逃亡至宛(yuan,南阳),为楚人所获。穆公爱其才,以五张黑公羊皮将其赎回。时百里奚已70多岁,穆公与之连谈三天,觉其治国能手,委以重任,号称“五羖(gǔ )大夫”。

蹇叔:百里奚向穆公荐友蹇叔:“蹇叔贤能,人多不知。我原想投靠齐君,蹇叔阻我,使我逃过齐国之难;我又想投周天子,蹇叔阻我,使我逃过周的灾难。我不听其言,马上就遇了难。由此可见蹇叔之能。”穆公派人重金迎请,封上大夫。

丕豹、公孙支:均为晋人,入秦后为大将和大夫。

秦穆公三十四年(公元前626年),穆公用百里奚计,送16名女乐给西戎王, 使之沉溺女乐,荒芜国政。秦乘机攻伐西戎,将西戎12国并入秦土。

周襄王派吕公过恭贺穆公,授以铜鼓,承认穆公的霸主地位。穆公成为“春秋五霸”之一。

秦缪公霸西戎

秦孝公(公元前361—公元前338在位)任用商鞅变法

商鞅(?—B.C 338):姬姓,名鞅,卫国人。在秦国受封商邑。

曾为魏国相国公孙痤的家臣,故又称公孙鞅。

公孙临死前,向魏惠王推荐商鞅为相,并说如不重用,就要杀掉他,不要让他离开魏国。

周显王七年(B.C 352年),秦孝公任命商鞅为大良造,地位相当于中原各国的相国兼将军。

周显王十九年(B.C 350年),商鞅开始更大规模的变革。

张仪连横事秦

合纵:齐、楚、燕、赵、韩、魏等国联合抗秦,此法为苏秦所提倡;但因六国彼此利害不同,秦人又加以挑拨,合纵仅偶尔出现,随即瓦解。

连横:某几国跟从秦国进攻其它国家,这样一来,不但六国不能团结一致,而且可能造成彼此之间的内讧。此法为张仪所提倡。

秦惠文王派张仪拆散齐、楚联盟

楚怀王宠臣靳尚

商淤之地六百里

楚怀王不听陈轸反对,与齐绝交

秦、齐联合,大败楚国

叙说秦王政祖辈事业辉煌的历史, 调节秦王政接受《谏逐客书》有什么好处:

一、使秦王政感受强烈的家族荣耀,产生作为帝业传人的自豪感,从而产生贴近《谏逐客书》的喜悦心情;

二、使秦王政从对先辈业绩的研读中,体会客卿对秦国的忠心和作用,从而消除因“郑国事件”而造成的对客卿的心理成见;

三、发挥秦王政祖先业绩的感召作用,给秦王政树立了任用客卿成就霸业的榜样,秦王政作为秦国帝业的继承人,如若不停止逐客,就既有背弃先王之嫌,又有“使国无富利之实,而秦无强大之名”的忧虑。

如果当年李斯将思考的方面局限在眼前事实上,只辩解自己如何不同于“郑国”,大谈自己有些什么贡献,那可就只能引起秦王政的反感心理 。

这一段从写作角度看也是很有特色的。

1、选材典型。在秦国历史上,任用客卿的并非只有这四位,而他们所任用的客卿也远不止文中提到的八人,但是,穆公任用“五子”、孝公任用商鞅、惠王任用张仪、昭王任用范雎使得国富民强的事实,在秦国历史上却是极为典型的。最能说明论点。

2、用事高度概括。对所举四位国君任用客卿使秦国繁荣的史实没有进行铺张描绘,只是作为一个论据,笔墨极为简练。

3、行文整饬(chì,整齐有序)而又富于变化。文章叙述思维秦君任用客卿的情形,都是按照一定顺序来行文的,即先写用客,后写用客的结果。因此文章自然形成4个极为分明的层次。但是,具体写每一位秦君用客,重点又有所不同。写穆公重点在“求士”8句,用士结果2句;写孝公用客1句,结果8句。文章既有整齐的美感,又有活泼的丰姿,增强了表达效果。

角度变化,用词变化,句式变化

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫充下陈娱心意说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅现之珥,阿缟之衣,锦绣之

致:达,得。

服:佩带。

说:通“悦”,喜悦,喜爱。

所以:用来……的。

下陈:堂下,指宫女、珍宝摆放之处。

宛:宛转,缠绕。

傅:附着,镶嵌。

第二段

被动句

饰不进前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内制诸侯之术也。

佳:美好,美丽。

冶:妖冶,艳丽。

搏:击打,拍打。

适观:适于观赏。

判断句

秦王对待对待外来物品的态度是怎样的?

悦之

文章极力铺陈秦王喜爱别国的珍宝、美色、音乐以满足自己欲望的事实,揭示了秦王喜爱和重视的是物,是为了“娱心意、说耳目”,是“快意当前”的自我满足,是一种唯我所用的态度。那么,秦王对待人才是否也是这样的态度呢?那是什么样的态度?

去、逐

结论:重物轻人,非英主所为

这是什么论证方法?

类比论证:

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

举出大量事实,说明重物轻人决非一代英主所应为。从理论上进一步阐明纳客与逐客的利害关系。

用秦王政对于异国所产宝物的喜爱来说明逐客之荒谬。

李斯将思维导向秦王周围,由秦王政驱逐非秦所生之客卿,反向联系到秦王所喜用的非秦所产之物,指出这是重物轻人的做法。并用归谬法,从秦王政逐客之论推出外国所产的物、色、乐均应“不进于前”的结论,对秦王政构成了极强的逻辑诱导力和理论慑服力。

这段设喻丰富多样,写法灵活多变,运笔酣畅淋漓。为全文最精彩部分,前人对此极为称誉。宋代李涂说:“中间论物不出于秦而秦用之,独人才不出于秦而秦不用,反复议论,痛快,深得作文之法。”

这一段的论据运用,对调节秦王政对《谏逐

客书》的接受心理也有什么好处:

一、文章所列举的珍宝、美色、音乐,秦王喜用,具有心理接近性;

二、对于文章所列举之物,秦王常用,对其好处已有亲身感受,易于由物及人去认识客卿的作用;

三、按逐客之理推之,秦王政当弃其已用异国之宝,这对于掠宝成性的秦王政来说是决难接受的,而弃宝之论又确从逐客之逻辑所出,这就陷秦王政于进退两难之境地,从而造成秦王不得不考虑撤销逐客令的心理态势。

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝、三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

让:辞让,拒绝。

择:通“释”,舍弃,抛弃。

却:推却,拒绝。

明:使(功德)彰明。

资:资助,供给。

业:从业,从事,事奉。

第三四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益雠,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。?

外树怨于诸侯:状语后置句

资:资助。

损:减少。

益:增益,增多。

雠:通“仇”,仇敌。

对比论证:阐明纳客与逐客的利害

正面:天道与圣王的做法

反面:秦国目前的做法

指出逐客必将造成秦国的危亡,总结全文,照应开头。

理论进一步阐明纳客与逐客的利害关系,对调节和引导秦王的接受心理也有什么好处:

一、通过“粟多”、“人众”、“士勇”之理,启迪秦王政认识怎样才能“成其大”、“就其深”、“明其德”;

二、以山、河等物和三王五帝的事迹进行对比,进而使秦王反思逐客之过;

三、通过所讲之理,描绘“无敌于天下”的蓝图,自然也会对秦王政产生出一种理想呼唤的心理动力。

由现实而及历史,由人而及物及山及水,由秦而及五帝三王,论据的巧妙之处在于这样纵横联系拓宽了思考的视野,形成相互间的比较印证,使秦王政在阅读过程中不断调节和改变心理意向,向有利于接受劝阻逐客建议的方向转变。

采用切近秦王独特心理的手段,使之从内心产生共鸣,形成认同观点的良好心理情绪:作者如何做到?

1 、注意维护了君王尊严。

2 、顺应秦王的“期待视野”。秦王政作为秦国一代君王,一统天下是他的最高理想,李斯在文中以“跨海内制诸候”、“地无四方”、“民无异国”、“无敌于天下”来打动秦王政,正好顺应了秦王政的心理意向。

3 、痛陈利害,增强情感共鸣。白居易曾说“感人心者,莫先乎情”。李斯在文中站在秦王政的角度上,反复阐述逐客对秦国的严重危害和后果,并上升到国家安危的高度,字字句句,利害悠关,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想,忠恳真切的情感,不能不使秦王政深受震撼而产生共鸣。

《谏逐客书》成功地揣摩了接受者的接受心理, 对促成秦王政撤销逐客令,起到了十分积极的作用。

1、表明观点——开门见山 (逐客是错误的)

2、史实论证

穆公求士———广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雎——打击豪门——强化集权

(客有功于秦)

3、类比论证

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

(逐客不利统一大业)

4、对比论证——求国无危,不可得也 (逐客危害秦国)

文章结构

全文总结

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人路线。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

结合文章内容,赏析本文的艺术特色。

(1)恰切的立足点和切入点

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,切中了秦王一统天下的雄心,这反映了李斯的卓越见识。

※处在被逐的地位,如果一味央求,是换不来同情可怜的,李斯的本事就在于:明明是恳求秦王不要驱逐自己,却只字不提个人的去留,通篇都是为秦国考虑,申之以理,动之以情,这就抓住了秦王的心。文章既有严密的论证,又有铺陈排比,将委婉的措辞与犀利的词锋结合起来,有很强的说服力和艺术感染力。

——陈建森、陈一平编著《中国古代散文选》

清·余诚《重订古文释义新编》:李斯既亦在逐中,若开口便直斥逐客之非,宁不适以触人主之怒,而滋之令转甚耶?妙在绝不为客谋,而通体专为秦谋。语意由浅入深,一步紧一步,此便是游说秘诀。……意最真挚,笔最曲折,语最委婉。而段落承接,词调字句,更无不各具其妙。

(2)善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力。

最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱的态度和不可取的态度。如文中写道:“夫击瓮叩缶……适观而矣已。”这形象地说明了秦王想得意于天下,在任人方面也应该弃退秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之德。此外,用“泰山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“借寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”、“益雠”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

(3)从正反两方面进行论证,推理严密,逻辑性强,论据充分有力。

※本文反复采用正反对比的论证方法。正面论述以强调纳客之利,反面推理以突出逐客之害。正反论证,利害并举,两相对照,是非昭晰,因而使文章论辩有力。文章采用极力铺陈的手法,大量列举事实作依据,产生了事实胜于雄辩、论据无可辩驳的说服力量。排比句接踵联翩,对偶句相间迭出,也大大增强了文章的气势和感染力。——徐中玉、钱谷融主编《大学语文》

(4)多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子以及多选用华美辞藻。气势奔放,文采斐然。

如文中写秦国历史上“四君”因客功而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拨、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用天下了珍物一段,不仅手法铺张,句式多用排偶,文气充畅,言调谐美,不乏色乐珠玉等方面的华美辞藻,极富有文采。清代李兆洛《骈体文钞》选录此篇为“骈体初祖”,指出了本篇对后世骈文写作的深远影响。

二、拓展阅读

建议课下自主阅读《史记?李斯列传》,了解李斯的一生经历。

太史公曰:李斯以闾阎历诸侯,入事秦,因以瑕衅,以辅始皇,卒成帝业,斯为三公,可谓尊用矣。斯知六艺之归,不务明政以补主上之缺,持爵禄之重,阿顺苟合,严威酷刑,听高邪说,废适立庶。诸侯已畔,斯乃欲谏争,不亦末乎。人皆以斯极忠而被五刑死,察其本,乃与俗议之异。不然,斯之功且与周、召列矣。

——《史记·李斯列传》

文言知识梳理

1、通假字

(1)而陛下说之 “说”同“悦”,喜欢,高兴

(2)向使四君却客而不内 “内”同“纳”,接纳

(3)河海不择细流 “择”同“释”,舍弃

(4)藉寇兵而赍盗粮 “藉”同“借”

2.一词多义

(1)过??

①窃以为过矣 ( 名词,过失,过错)

②雷霆乍惊,宫车过也 (动词,走过,经过)

③一出门,裘马过世家焉 (动词,胜过,超过)

④闻大王有意督过之 ( 动词,责备 )

⑤以其境过清,不可久居 ( 副词,过分,过于 )

⑥一日,大母过余 ( 动词,拜访,探望 )

(2)乘

①乘纤离之马 (动词,驾,坐)

②然秦以区区之地,致万乘之势 (shèng量词,古时一车四马为一乘)

③自京师乘风雪( 冒着)

④因利乘便,宰割天下(趁着,凭借)

⑤乘鄂渚而反顾兮(登上)

(3)却

①王者不却众庶(动词,拒绝)

②医得眼前疮,剜却心头肉(去掉、消除)

③逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山(但是、可是)

④何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时(还,再)

⑤却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂(回头)

(4)致

①今陛下致昆山之玉(动词,罗致)

②所以兴怀,其致一也(名词,情致)

③假舆马者,非利足也,而致千里 (动词,到达)

④家贫,无从致书以观(动词,得到)

⑤听妇前致词(动词,表达、表述)

3.词类活用

(1)名词作状语

①西并巴蜀,北收上郡(向西,向北)

②东据成皋之险(在东面)

③使之西面事秦(向西)

④蚕食诸侯(像蚕一样)?

(2)名词作动词??

①却宾客以业诸侯(成就)

②夫物不产于秦,可宝者多(作为宝物)

③损民以益仇(仇恨)

(3)使动用法??

①向使四君却客而不内(使……退却)?

②遂散六国之从(使……离散)?

③而歌呼呜呜快耳目者(使……愉悦)??

④故能明其德?(使……贤明)

4.文言句式

(1)西取由余于戎(状语后置句)

(2)东得百里奚于宛(状语后置句)

教学目标:

1、积累文言基础知识。

2、了解李斯其人以及文章的写作背景;

3、把握文章的思路,概括内容要点。

4、赏析本文的艺术特色。

5、学习本文开门见山立论, 运用铺陈列举事实说理和比喻说理的方法。

从《文选》、《古文辞类纂》这类通行的选本

来看,本文是我国现存最早的上行公文的范本。作为一篇不足千字(800多)的短文,流传2000余

年,实在是一篇非常出色的说理文字。

奏疏:上书给天子的文章的通称。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等

当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

作者简介

李斯(公元前280年-公元前208年),姓李,名斯,字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。战国末年楚国上蔡(今河南上蔡西南)人。李斯 (?—前208)。

文学家—秦之文章,李斯一人而已(鲁迅)

秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

《泰山刻石》的作者秦相李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。(变籀文为小篆,统一文字第一人)其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

书画家

政治家—①推行一系列加强君王专制的措施,官至丞相,助秦统一天下。②定郡县制,废除分封制。③建议焚毁诗书。④制定法律,统一文字、车轨、度量衡。

影响:奠定了中国两千多年政治制度的基本格局。

生平

曾与韩非师从荀子,学帝王之术早年为楚小吏,后入秦。 李斯四叹

见鼠一叹:人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳。

为相一叹:当今人臣之位无居上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾也。

改诏一叹:嗟乎!独遭乱世,既不以死,安托命哉。(与赵高定谋,矫诏杀始皇长子扶苏,立少子胡亥为帝。)

入狱一叹:嗟乎,悲夫!不道之君,何可为计哉。(后赵高诬斯谋反,腰斩咸阳市。)

写作背景 据《史记》记载,秦王逐客的导火线是“郑国渠”事件。秦为统一中国,广揽人才,韩国为削弱秦国势力,趁秦国招揽人才之机,派水利专家郑国入秦,企图通过让秦国修灌渠来耗费财力,从而削弱秦国的军事实力。计谋败露之后,秦国大臣宗室污蔑客卿都不可靠,纷纷要求驱逐客卿。公元前237年,秦始皇下令逐客,李斯亦在被逐之列。在被勒令出境的途中,李斯写下了《谏逐客书》一文,指出驱逐客卿是错误的,劝阻秦始皇不要逐客。秦始皇采纳了李斯的意见,收回了逐客令,并恢复了李斯的官职。李斯生涯中最耀眼的爆发(蒙恬)

背景介绍

郑国渠位于陕西省的关中平原中部,是在中国历史进程中有深远影响的灌溉工程,也是中国最早的大型无坝引水灌溉工程之一。郑国渠始建于公元前246年,它的建成为战国时期秦国的强盛和统一中国奠定了经济基础。在中国最强盛的朝代唐朝,郑国渠支撑了长安京畿地区大部分粮食供给。在两千二百多年时间长河中,郑国渠多次重修,名称也几经更改。1932年重修后称泾惠渠,沿用至今。人们将不同时期的工程统称郑国渠或引泾灌区,它是中国中部以西安为中心的关中地区最重要的灌溉工程。

解 题

“谏……书”

谏:

下对上进行劝诫的用语。

书:

上书,古代臣向君陈述意见的一种文体。

客:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人。

谏逐客书:

即就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

鄢 施 穰 鼍

駃騠 缪 蹇 珥

缟 窈窕 瓮 雠

郢 缶 髀 赍

yān

yì

ráng

tuó

juétí

mù

jiǎn

gǎo

yǎotiǎo

ěr

wèng

yǐng

fǒu

bì

jī

chóu

注音

初读文本,理清段落大意

第1段:开门见山,提出中心论点:驱逐客卿是错误的——绪论;以历史上的四位君王用客卿而成帝业为据,说明客卿之功

第2段:举大量事实,说明英主不应重物轻人

第3段:对比分析,说明驱客与纳客的利害

第4段:强调逐客的严重后果,收束全文与篇首呼应——结论

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,

窃:私下。自谦之辞。

过:错误。

西、东:名词作状语。

来:招徕。

产:生,出生。

并:吞并。

移、易:改变。

殷:多,众多。

乐用:乐于为国效力。

举:攻取、攻克、占领。

治强:安定强盛。

西:名词作状语。

攻取

省略句

定语后置句

北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。

北、南、东:名词作状语。

从:同“纵”,合纵。

施:蔓延,延续。

私门:贵族豪门。

蚕食:比喻像蚕吃桑叶那样逐渐吞食侵占。

负:辜负,对不起。

向:假使,倘若。

内:同“纳”,接纳。

西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋:状语后置句

1.本文是奏议,属议论文,而且是一篇非常典范的议论文。

2.本文的论点是什么?怎样提出的?这样提出论点有什么作用?

论点:臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

方式和作用:开门见山、开宗明义,让秦王一读就明白了自己的观点。当然,对于秦王定下的逐客大忌,李斯不便直接出言反对,所以干脆将过错推给秦国的“吏”们,这也避免了将矛头直指秦王,易于被君王接受。

研读第一段

3.作者提出了“逐客为过”的观点,按理接下来应该分析为什么逐客是错的,错在哪里。

4.这时候,李斯却荡开一笔,不谈逐客的错误性,而是援引秦王十分崇拜的历代先君对待客卿——外来人才的态度的历史事实。

引用了哪几位先代君王?

秦穆公、秦孝公、秦惠文王、秦昭王。

他们对待客卿是什么样的态度?

分别取得了什么样的效果?

用客。

霸西戎、至今治强、功施到今、成帝业。

5、本段论证方法是什么?

史实论证:列举四代秦君重用客卿富国强兵的史实

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

秦缪公(公元前659—公元前621在位)用五子

由余:晋人,亡西戎,奉戎王命使秦。缪公设计收买,助其破西戎。

百里奚:虞国大夫。晋灭虞,被俘,作为献公女(秦穆公夫人)之媵臣,陪嫁至秦。中途逃亡至宛(yuan,南阳),为楚人所获。穆公爱其才,以五张黑公羊皮将其赎回。时百里奚已70多岁,穆公与之连谈三天,觉其治国能手,委以重任,号称“五羖(gǔ )大夫”。

蹇叔:百里奚向穆公荐友蹇叔:“蹇叔贤能,人多不知。我原想投靠齐君,蹇叔阻我,使我逃过齐国之难;我又想投周天子,蹇叔阻我,使我逃过周的灾难。我不听其言,马上就遇了难。由此可见蹇叔之能。”穆公派人重金迎请,封上大夫。

丕豹、公孙支:均为晋人,入秦后为大将和大夫。

秦穆公三十四年(公元前626年),穆公用百里奚计,送16名女乐给西戎王, 使之沉溺女乐,荒芜国政。秦乘机攻伐西戎,将西戎12国并入秦土。

周襄王派吕公过恭贺穆公,授以铜鼓,承认穆公的霸主地位。穆公成为“春秋五霸”之一。

秦缪公霸西戎

秦孝公(公元前361—公元前338在位)任用商鞅变法

商鞅(?—B.C 338):姬姓,名鞅,卫国人。在秦国受封商邑。

曾为魏国相国公孙痤的家臣,故又称公孙鞅。

公孙临死前,向魏惠王推荐商鞅为相,并说如不重用,就要杀掉他,不要让他离开魏国。

周显王七年(B.C 352年),秦孝公任命商鞅为大良造,地位相当于中原各国的相国兼将军。

周显王十九年(B.C 350年),商鞅开始更大规模的变革。

张仪连横事秦

合纵:齐、楚、燕、赵、韩、魏等国联合抗秦,此法为苏秦所提倡;但因六国彼此利害不同,秦人又加以挑拨,合纵仅偶尔出现,随即瓦解。

连横:某几国跟从秦国进攻其它国家,这样一来,不但六国不能团结一致,而且可能造成彼此之间的内讧。此法为张仪所提倡。

秦惠文王派张仪拆散齐、楚联盟

楚怀王宠臣靳尚

商淤之地六百里

楚怀王不听陈轸反对,与齐绝交

秦、齐联合,大败楚国

叙说秦王政祖辈事业辉煌的历史, 调节秦王政接受《谏逐客书》有什么好处:

一、使秦王政感受强烈的家族荣耀,产生作为帝业传人的自豪感,从而产生贴近《谏逐客书》的喜悦心情;

二、使秦王政从对先辈业绩的研读中,体会客卿对秦国的忠心和作用,从而消除因“郑国事件”而造成的对客卿的心理成见;

三、发挥秦王政祖先业绩的感召作用,给秦王政树立了任用客卿成就霸业的榜样,秦王政作为秦国帝业的继承人,如若不停止逐客,就既有背弃先王之嫌,又有“使国无富利之实,而秦无强大之名”的忧虑。

如果当年李斯将思考的方面局限在眼前事实上,只辩解自己如何不同于“郑国”,大谈自己有些什么贡献,那可就只能引起秦王政的反感心理 。

这一段从写作角度看也是很有特色的。

1、选材典型。在秦国历史上,任用客卿的并非只有这四位,而他们所任用的客卿也远不止文中提到的八人,但是,穆公任用“五子”、孝公任用商鞅、惠王任用张仪、昭王任用范雎使得国富民强的事实,在秦国历史上却是极为典型的。最能说明论点。

2、用事高度概括。对所举四位国君任用客卿使秦国繁荣的史实没有进行铺张描绘,只是作为一个论据,笔墨极为简练。

3、行文整饬(chì,整齐有序)而又富于变化。文章叙述思维秦君任用客卿的情形,都是按照一定顺序来行文的,即先写用客,后写用客的结果。因此文章自然形成4个极为分明的层次。但是,具体写每一位秦君用客,重点又有所不同。写穆公重点在“求士”8句,用士结果2句;写孝公用客1句,结果8句。文章既有整齐的美感,又有活泼的丰姿,增强了表达效果。

角度变化,用词变化,句式变化

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫充下陈娱心意说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅现之珥,阿缟之衣,锦绣之

致:达,得。

服:佩带。

说:通“悦”,喜悦,喜爱。

所以:用来……的。

下陈:堂下,指宫女、珍宝摆放之处。

宛:宛转,缠绕。

傅:附着,镶嵌。

第二段

被动句

饰不进前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内制诸侯之术也。

佳:美好,美丽。

冶:妖冶,艳丽。

搏:击打,拍打。

适观:适于观赏。

判断句

秦王对待对待外来物品的态度是怎样的?

悦之

文章极力铺陈秦王喜爱别国的珍宝、美色、音乐以满足自己欲望的事实,揭示了秦王喜爱和重视的是物,是为了“娱心意、说耳目”,是“快意当前”的自我满足,是一种唯我所用的态度。那么,秦王对待人才是否也是这样的态度呢?那是什么样的态度?

去、逐

结论:重物轻人,非英主所为

这是什么论证方法?

类比论证:

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

举出大量事实,说明重物轻人决非一代英主所应为。从理论上进一步阐明纳客与逐客的利害关系。

用秦王政对于异国所产宝物的喜爱来说明逐客之荒谬。

李斯将思维导向秦王周围,由秦王政驱逐非秦所生之客卿,反向联系到秦王所喜用的非秦所产之物,指出这是重物轻人的做法。并用归谬法,从秦王政逐客之论推出外国所产的物、色、乐均应“不进于前”的结论,对秦王政构成了极强的逻辑诱导力和理论慑服力。

这段设喻丰富多样,写法灵活多变,运笔酣畅淋漓。为全文最精彩部分,前人对此极为称誉。宋代李涂说:“中间论物不出于秦而秦用之,独人才不出于秦而秦不用,反复议论,痛快,深得作文之法。”

这一段的论据运用,对调节秦王政对《谏逐

客书》的接受心理也有什么好处:

一、文章所列举的珍宝、美色、音乐,秦王喜用,具有心理接近性;

二、对于文章所列举之物,秦王常用,对其好处已有亲身感受,易于由物及人去认识客卿的作用;

三、按逐客之理推之,秦王政当弃其已用异国之宝,这对于掠宝成性的秦王政来说是决难接受的,而弃宝之论又确从逐客之逻辑所出,这就陷秦王政于进退两难之境地,从而造成秦王不得不考虑撤销逐客令的心理态势。

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝、三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

让:辞让,拒绝。

择:通“释”,舍弃,抛弃。

却:推却,拒绝。

明:使(功德)彰明。

资:资助,供给。

业:从业,从事,事奉。

第三四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益雠,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。?

外树怨于诸侯:状语后置句

资:资助。

损:减少。

益:增益,增多。

雠:通“仇”,仇敌。

对比论证:阐明纳客与逐客的利害

正面:天道与圣王的做法

反面:秦国目前的做法

指出逐客必将造成秦国的危亡,总结全文,照应开头。

理论进一步阐明纳客与逐客的利害关系,对调节和引导秦王的接受心理也有什么好处:

一、通过“粟多”、“人众”、“士勇”之理,启迪秦王政认识怎样才能“成其大”、“就其深”、“明其德”;

二、以山、河等物和三王五帝的事迹进行对比,进而使秦王反思逐客之过;

三、通过所讲之理,描绘“无敌于天下”的蓝图,自然也会对秦王政产生出一种理想呼唤的心理动力。

由现实而及历史,由人而及物及山及水,由秦而及五帝三王,论据的巧妙之处在于这样纵横联系拓宽了思考的视野,形成相互间的比较印证,使秦王政在阅读过程中不断调节和改变心理意向,向有利于接受劝阻逐客建议的方向转变。

采用切近秦王独特心理的手段,使之从内心产生共鸣,形成认同观点的良好心理情绪:作者如何做到?

1 、注意维护了君王尊严。

2 、顺应秦王的“期待视野”。秦王政作为秦国一代君王,一统天下是他的最高理想,李斯在文中以“跨海内制诸候”、“地无四方”、“民无异国”、“无敌于天下”来打动秦王政,正好顺应了秦王政的心理意向。

3 、痛陈利害,增强情感共鸣。白居易曾说“感人心者,莫先乎情”。李斯在文中站在秦王政的角度上,反复阐述逐客对秦国的严重危害和后果,并上升到国家安危的高度,字字句句,利害悠关,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想,忠恳真切的情感,不能不使秦王政深受震撼而产生共鸣。

《谏逐客书》成功地揣摩了接受者的接受心理, 对促成秦王政撤销逐客令,起到了十分积极的作用。

1、表明观点——开门见山 (逐客是错误的)

2、史实论证

穆公求士———广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雎——打击豪门——强化集权

(客有功于秦)

3、类比论证

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

(逐客不利统一大业)

4、对比论证——求国无危,不可得也 (逐客危害秦国)

文章结构

全文总结

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人路线。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

结合文章内容,赏析本文的艺术特色。

(1)恰切的立足点和切入点

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,切中了秦王一统天下的雄心,这反映了李斯的卓越见识。

※处在被逐的地位,如果一味央求,是换不来同情可怜的,李斯的本事就在于:明明是恳求秦王不要驱逐自己,却只字不提个人的去留,通篇都是为秦国考虑,申之以理,动之以情,这就抓住了秦王的心。文章既有严密的论证,又有铺陈排比,将委婉的措辞与犀利的词锋结合起来,有很强的说服力和艺术感染力。

——陈建森、陈一平编著《中国古代散文选》

清·余诚《重订古文释义新编》:李斯既亦在逐中,若开口便直斥逐客之非,宁不适以触人主之怒,而滋之令转甚耶?妙在绝不为客谋,而通体专为秦谋。语意由浅入深,一步紧一步,此便是游说秘诀。……意最真挚,笔最曲折,语最委婉。而段落承接,词调字句,更无不各具其妙。

(2)善用比喻,从而增强了议论的形象性和说服力。

最突出的例子是用秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱的态度和不可取的态度。如文中写道:“夫击瓮叩缶……适观而矣已。”这形象地说明了秦王想得意于天下,在任人方面也应该弃退秦国那些平庸之辈,而取用异国的贤能之德。此外,用“泰山不让土壤……故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“借寇兵而赍盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”、“益雠”的愚蠢行为,形象而具有说服力。

(3)从正反两方面进行论证,推理严密,逻辑性强,论据充分有力。

※本文反复采用正反对比的论证方法。正面论述以强调纳客之利,反面推理以突出逐客之害。正反论证,利害并举,两相对照,是非昭晰,因而使文章论辩有力。文章采用极力铺陈的手法,大量列举事实作依据,产生了事实胜于雄辩、论据无可辩驳的说服力量。排比句接踵联翩,对偶句相间迭出,也大大增强了文章的气势和感染力。——徐中玉、钱谷融主编《大学语文》

(4)多用铺陈、夸饰手法和排比、对偶句子以及多选用华美辞藻。气势奔放,文采斐然。

如文中写秦国历史上“四君”因客功而成事的情况,手法铺张,多用排比,对偶句显得文势充畅,并有音节之美。其中写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拨、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻的丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用天下了珍物一段,不仅手法铺张,句式多用排偶,文气充畅,言调谐美,不乏色乐珠玉等方面的华美辞藻,极富有文采。清代李兆洛《骈体文钞》选录此篇为“骈体初祖”,指出了本篇对后世骈文写作的深远影响。

二、拓展阅读

建议课下自主阅读《史记?李斯列传》,了解李斯的一生经历。

太史公曰:李斯以闾阎历诸侯,入事秦,因以瑕衅,以辅始皇,卒成帝业,斯为三公,可谓尊用矣。斯知六艺之归,不务明政以补主上之缺,持爵禄之重,阿顺苟合,严威酷刑,听高邪说,废适立庶。诸侯已畔,斯乃欲谏争,不亦末乎。人皆以斯极忠而被五刑死,察其本,乃与俗议之异。不然,斯之功且与周、召列矣。

——《史记·李斯列传》

文言知识梳理

1、通假字

(1)而陛下说之 “说”同“悦”,喜欢,高兴

(2)向使四君却客而不内 “内”同“纳”,接纳

(3)河海不择细流 “择”同“释”,舍弃

(4)藉寇兵而赍盗粮 “藉”同“借”

2.一词多义

(1)过??

①窃以为过矣 ( 名词,过失,过错)

②雷霆乍惊,宫车过也 (动词,走过,经过)

③一出门,裘马过世家焉 (动词,胜过,超过)

④闻大王有意督过之 ( 动词,责备 )

⑤以其境过清,不可久居 ( 副词,过分,过于 )

⑥一日,大母过余 ( 动词,拜访,探望 )

(2)乘

①乘纤离之马 (动词,驾,坐)

②然秦以区区之地,致万乘之势 (shèng量词,古时一车四马为一乘)

③自京师乘风雪( 冒着)

④因利乘便,宰割天下(趁着,凭借)

⑤乘鄂渚而反顾兮(登上)

(3)却

①王者不却众庶(动词,拒绝)

②医得眼前疮,剜却心头肉(去掉、消除)

③逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山(但是、可是)

④何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时(还,再)

⑤却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂(回头)

(4)致

①今陛下致昆山之玉(动词,罗致)

②所以兴怀,其致一也(名词,情致)

③假舆马者,非利足也,而致千里 (动词,到达)

④家贫,无从致书以观(动词,得到)

⑤听妇前致词(动词,表达、表述)

3.词类活用

(1)名词作状语

①西并巴蜀,北收上郡(向西,向北)

②东据成皋之险(在东面)

③使之西面事秦(向西)

④蚕食诸侯(像蚕一样)?

(2)名词作动词??

①却宾客以业诸侯(成就)

②夫物不产于秦,可宝者多(作为宝物)

③损民以益仇(仇恨)

(3)使动用法??

①向使四君却客而不内(使……退却)?

②遂散六国之从(使……离散)?

③而歌呼呜呜快耳目者(使……愉悦)??

④故能明其德?(使……贤明)

4.文言句式

(1)西取由余于戎(状语后置句)

(2)东得百里奚于宛(状语后置句)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])