2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第八单元 15.1《谏太宗十思疏》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 第八单元 15.1《谏太宗十思疏》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-08 21:35:22 | ||

图片预览

文档简介

谏太宗十思疏

魏 征

学习目标

1、掌握文中一些实词的词义和虛词的用法,领悟“十思”的积极意义,掌握文本的内涵。

2、学习作者反复开导循循善诱的劝谏艺术,背诵全文。

3、体会魏征的爱国忠君思想。

魏征,(580-643),字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谧文贞。

魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷。辅佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠”的精神,千百年来,一直被传为佳话。

走进作者

背景介绍

在贞观初年,李世民借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,其逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。唐太宗看了猛然警醒,写了《答魏征手诏》,表示从谏改过。

题目解说

宗——庙号。中国古代帝王死后在庙里奉祀时追尊的名。

贞观——年号。用于纪念的名号,被认为是帝王正统的标志。

李世民——姓名。为表尊崇,要对帝王的名字进行回避,即“避讳”。

如本文第三段中的“则思知之以安人”当作“则思知之以安民”,这里为避李世民的讳,以“人”代“民”。

疏——封建时代臣子冋国君陈述意见的一种文体。《文心雕龙·章表》“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”

层次结构

全文可分为三个部分:

第一段:以“固本浚源”为喻,说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性。

第二段:总结历史经验,并从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

第三段:提出“居安思危”的具体做法,即“十思”,核心是“正己安人”。

第1段中作者提出了什么观点?是运用什么方法提出的?

文本探究

以“固本浚源”为喻,提出了“居安思危,戒奢以俭”的观点。

作者开篇并没有直接提出“十思”的内容,而是以生动形象的比喻打开话题。先从正面阐述,用比喻推理(“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”)引出正题:“思国之安者,必积其德义”。三个排比句,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

文本探究

再从反面申述:“源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!”这样就加重了强调意味:德不厚则不能使国家长治久安。正反对比之后,作者进一步明确指出,“人君”地位高,责任重大,如果“不念居安思危,戒奢以俭”,要想国家长治久安是不可能的,如同“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样荒诞。从反面来说,要想使国家实现长治久安,就定要“居安思危,戒奢以俭”。结尾处不但照应前文,提出了文章主旨,而且充分利用了“木”与“水”的比喻。

作者认为人君有始无终,天下易取难守的原因是什么?

文本探究

人君在没有取得天下时,忧患深重,所以能团结臣民,竭诚待下;一旦取得了天下,便容易骄奢淫逸,纵情傲物。“傲物”进一步发展,就容易滥用刑罚来对付百姓。而这只能使百姓表面上恭敬,心里却不服。其实历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。须知这股力量就像水一样,可以载舟,也可以覆舟。换言之,人民积怨到一定程度,就会爆发,最终将推翻暴君的统治。

能否将“诚能见可欲”改为“是故见可欲”?

文本探究

不能。“诚能”是表示希望和商量的口吻,语气委婉;而“是故”是下结论的口吻,语气极其生硬。

“十思”的内容可以概括为哪几个方面?

文本探究

“十思”的核心内容是正己安人,“十思”两两成对,分为五个方面:

(1)第一、二条是戒奢侈。这是针对皇帝喜好器物美色、大兴土木、劳民伤财等来说的。

(2)第三、四条是戒骄躁。这是劝皇帝恪守职分,不骄不躁,虚怀若谷,从谏如流。

(3)第五、六条是戒放纵。这是劝皇帝勤勉政事,不要怠惰。

(4)第七、八条是戒小人。这是劝皇帝虚心纳谏,端正自己,疏远小人。

(5)第九、十条是戒赏罚不公。这是说赏罚要有尺度,不因喜怒而有所偏颇。

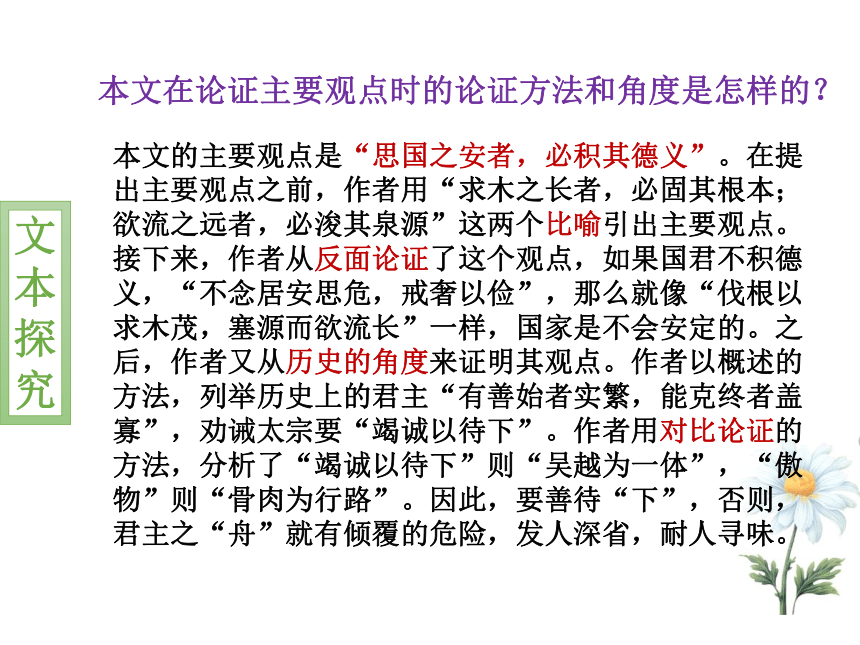

本文在论证主要观点时的论证方法和角度是怎样的?

文本探究

本文的主要观点是“思国之安者,必积其德义”。在提出主要观点之前,作者用“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”这两个比喻引出主要观点。接下来,作者从反面论证了这个观点,如果国君不积德义,“不念居安思危,戒奢以俭”,那么就像“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样,国家是不会安定的。之后,作者又从历史的角度来证明其观点。作者以概述的方法,列举历史上的君主“有善始者实繁,能克终者盖寡”,劝诫太宗要“竭诚以待下”。作者用对比论证的方法,分析了“竭诚以待下”则“吴越为一体”,“傲物”则“骨肉为行路”。因此,要善待“下”,否则,君主之“舟”就有倾覆的危险,发人深省,耐人寻味。

魏征以善谏著称,为什么他的进谏大都能被唐太宗接纳呢?

文本探究

①尽臣子之责,谦恭诚挚。他始终把国家的利益放在首位,以政治家的敏锐眼光观察时政。更为可贵的是,在进谏时,他言辞恳切,极尽忠诚。他的“臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”充满对太宗自悟的期待;“怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎”语重心长,又切中要害,令人警醒。而他的“十思”之见更是句句坦诚,字字惊心,这怎能不令太宗动容?

文本探究

②显谏臣之智,委婉得体。说理透彻,语言简练而生动,特别是正反论述、前后对比、引经据典,有理有据,令人信服,充分展现了他“能上、善上、敢上”的进谏艺术。

③魏征遇上了英明的君主——唐太宗。伯乐还需要千里马,作为一代明君,唐太宗励精图治,以国事为重,能容耿介直言的臣子,所以对于魏征的进谏大都能够虚心接受。

中心思想

这篇奏疏,作者以政治家特有的敏锐眼光抓住了唐太宗“忘本”(即“忘记以民为本”)、“忘危”(即“忘记隋亡的教训”)的根本问题,提出“十思”,阐明了要“居安思危、戒奢以俭”的道理。

艺术特色

1.骈散结合,华美流畅。

2.正反论述,务尽其旨。

3.比喻排比,生动有力。

4.雄辩的逻辑力量。

艺术特色

1.骈散结合,华美流畅。

唐代奏疏都习惯用骈文写作,但此文与当时流行的骈文不同。在形式上它利用骈文的排比、对偶表达真情实感,但又不囿于形式,不避散句,不咬文嚼字,不大量用典,没有烦冗的引证。言之有物,切中时弊,难能可贵,既有骈文的华美、整齐,又有散文的自然流畅,易于诵读。

艺术特色

2.正反论述,务尽其旨。

对同一问题从正反两方面论证、剖析,使说理更加透彻。文中正反对比论证集中在第1、2段。如“求木之长者,必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”,“知其不可”,因此,“固根本”与“长”的关系就自然而然被人们接受了。再如“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡,最能触动太宗的心吧,即使不用再提具体的例子,太宗也会深明其中的道理,从而引以为戒的。

艺术特色

3.比喻排比,生动有力。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”,也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象类比治国的原则,浅显易懂而又生动形象。文中多处运用排比,铺排罗列,增强了文章的表现力。如文章第3段中的“十思”。

艺术特色

4.雄辩的逻辑力量。

三个段落,环环相扣,步步深入。从提出问题——应当“思”,到分析问题——为何“思”,再到解决问题——怎样“思”,结构严谨,浑然一体,具有不可辩驳的逻辑力量。

文言知识

【一词多义】

1.安

思国之安者,必积其德义(安定)

项王曰:“沛公安在?”(疑问代词,哪里)(《鸿门宴》)

衣食所安,弗敢专也(有“养”的意思)(《曹刿论战》)

2.所

恩所加则思无因喜以谬赏(代词,用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物)

山峦为晴雪所洗(助词,和“为”字配合使用,表被动)(《满井游记》)

文言知识

【一词多义】

3.当

人君当神器之重(主持、掌握)

今当远离(将要)(《出师表》)

料大王士卒足以当项王乎(对等,比得上)(《鸿门宴》)

木兰当户织(面对,向)(《木兰诗》)

当是时[在(某处、某时)]

苍天已死,黄天当立(应当)

晚食以当肉,安步以当车(当作)(《战国策·齐策四》)

文言知识

【一词多义】

4.盖

有善始者实繁,能克终者盖寡(表示推断)

威盖海内,功章万里之外(压倒,胜过)(《战国策·秦策三》)

5.信

信者效其忠(诚信)

愿陛下亲之信之(信任)(《出师表》)

小信未孚,神弗福也(信用)(《曹刿论战》)

文言知识

【一词多义】

6.而

源不深而望流之远(连词,表转折)

念高危则思谦冲而自牧(连词,表顺承)

垂拱而治(连词,表修饰)

文言知识

【古今异义】

1.既得志,则纵情以傲物(古义:放纵情感。今义:尽情。)

2乐盘游则思三驱以为度(古义:“以之为”的省略,把……当作。今义:

认为。)

文言知识

【通假字】

1.振之以威怒(振,同“震”,威吓)

2.罚所及则思无因怒而滥刑(无,同“毋”,不要)

文言知识

【词类活用】

1.名词作状语

貌恭而不心服(表面上)

2.名词作动词

惧满溢则思江海下百川(居于…之下)

3.形容词作名词

人君当神器之重(重权)

居域中之大(重大的地位)

想谗邪则思正身以黜恶(奸恶小人)

择善而从之(好的意见)

简能而任之(有才能的人)

文言知识

【词类活用】

4.形容词作动词

则智者尽其谋(用尽)

5.使动用法

必固其根本(使……稳固)

将有作则思知止以安人(使…安宁)

想谗邪则思正身以黜恶(使……端正)

虑壅蔽则思虚心以纳下(使……谦虚)

载舟覆舟(使……倾覆)

何必劳神苦思(使……劳累;使……受苦)

6.意动用法

乐盘游则思三驱以为度(以……为乐)

文言知识

【特殊句式】

1.判断句

斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(“者也”表判断)

2.状语后置句

董之以严刑,振之以威怒(应为“以严刑董之,以威怒振之”)

3.省略句

惧满溢则思江海下百川(省略句,“下”后介略介词“于”)

4.固定结构

岂取之易而守之难乎(“岂……乎”可译为“难道……吗?”)

C

当堂检测

1.下列各项中,加粗词的活用类型与例句相同的一项是( )

例句:将有作则思知止以安人

A.貌恭而不心服

B.君人者,诚能见可欲则思知足以自戒

C.想谗邪则思正身以黜恶

D.渔人甚异之

解析:例句和C项中的加粗词都是使动用法。安:使……安宁。正:使……端正。A项,名词作状语,在表面上。B项,名词作动词,统治。D项,意动用法,以……为异,即“对……感到诧异”。

C

当堂检测

解析:垂拱:垂衣拱手(不亲自处理政务)。古时多指统治者以顺其自然的方式统治天下。

2.下列对文中相关内容的解说,错误的一项是( )

A.太宗:是中国古代帝王常见的庙号。从汉朝开始,王朝开国皇帝的庙号通常为“太祖”,第二代帝王的庙号常常为“太宗”。

B.可畏唯人:可怕的只是人民(的力量)。人,本应写作“民”,因避唐太宗李世民的名讳而写作“人”。

C.垂拱:垂衣拱手,古时比喻统治者在治理天下时,什么事情都不愿做,多用作贬斥帝王庸碌无为。

D.三驱:据说古代圣贤之君在打猎布网时只设三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。

当堂检测

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

劝谏君主这事儿,可是有大学问的。________,________,________,________,________,________。如果碰到的是“小心眼”的皇帝或者干脆是个昏君,大臣们如果看不惯他的所作所为,主动上前与他据理力争,简直就是把脑袋架在刀刃上,随时都有性命之忧。历史上这样的臣子不胜枚举。

①不过唐太宗的气度不是一般皇帝所能比的

②歌功颂德、称赞奉承的话,皇帝们都喜欢听

③古话说得好,“忠言逆耳利于行”

④遇到这样一个从谏如流的好皇帝

⑤当然,也并不是每一个臣子都能像魏征一样

⑥可批评建议的言语,即便是唐太宗这样的明君,听了也会觉得不舒服

A.⑤①⑥③②④ B.③②⑥①⑤④

C.④③②①⑥⑤ D.②③④⑥①⑤

B

当堂检测

解析:通读供排句可知,③引用名句,具有承上启下的作用,可作首句。②⑥讲皇帝们喜欢听好话,不喜欢听批评建议的言语,所以②⑥应连在一起;从“可”字能判断出②在前⑥在后;①紧接⑥,指出唐太宗不同于一般的皇帝;④中的“从谏如流的好皇帝”,与下文“‘小心眼’的皇帝”“昏君”形成对比,在语意上承接⑤,故应连在一起放在最后。因此正确排序应为③②⑥①⑤④。

当堂检测

4.请你以唐太宗的口吻,给魏征写一段话,表达读了《谏太宗十思疏》之后的感受。要求:①内容合理;②用语得体;③不需要写称呼、落款等。

答案:如今太平盛世,人民安居乐业,我似乎也有些得意忘形。但看了你的劝谏书后,我深感自责,现在才明白,要想使国家免蹈前朝覆辙,就必须居安思危,竭诚待下,实现爱卿所说的“鸣琴垂拱,不言而化”的治国境界,那样我也就问心无愧了。

解析:作答时,首先,确定叙述人称应为第一人称;其次,内容既要突出唐太宗善于纳谏的形象,又要与“十思”有关联。

魏 征

学习目标

1、掌握文中一些实词的词义和虛词的用法,领悟“十思”的积极意义,掌握文本的内涵。

2、学习作者反复开导循循善诱的劝谏艺术,背诵全文。

3、体会魏征的爱国忠君思想。

魏征,(580-643),字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谧文贞。

魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷。辅佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠”的精神,千百年来,一直被传为佳话。

走进作者

背景介绍

在贞观初年,李世民借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,其逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。唐太宗看了猛然警醒,写了《答魏征手诏》,表示从谏改过。

题目解说

宗——庙号。中国古代帝王死后在庙里奉祀时追尊的名。

贞观——年号。用于纪念的名号,被认为是帝王正统的标志。

李世民——姓名。为表尊崇,要对帝王的名字进行回避,即“避讳”。

如本文第三段中的“则思知之以安人”当作“则思知之以安民”,这里为避李世民的讳,以“人”代“民”。

疏——封建时代臣子冋国君陈述意见的一种文体。《文心雕龙·章表》“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”

层次结构

全文可分为三个部分:

第一段:以“固本浚源”为喻,说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性。

第二段:总结历史经验,并从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

第三段:提出“居安思危”的具体做法,即“十思”,核心是“正己安人”。

第1段中作者提出了什么观点?是运用什么方法提出的?

文本探究

以“固本浚源”为喻,提出了“居安思危,戒奢以俭”的观点。

作者开篇并没有直接提出“十思”的内容,而是以生动形象的比喻打开话题。先从正面阐述,用比喻推理(“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”)引出正题:“思国之安者,必积其德义”。三个排比句,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

文本探究

再从反面申述:“源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!”这样就加重了强调意味:德不厚则不能使国家长治久安。正反对比之后,作者进一步明确指出,“人君”地位高,责任重大,如果“不念居安思危,戒奢以俭”,要想国家长治久安是不可能的,如同“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样荒诞。从反面来说,要想使国家实现长治久安,就定要“居安思危,戒奢以俭”。结尾处不但照应前文,提出了文章主旨,而且充分利用了“木”与“水”的比喻。

作者认为人君有始无终,天下易取难守的原因是什么?

文本探究

人君在没有取得天下时,忧患深重,所以能团结臣民,竭诚待下;一旦取得了天下,便容易骄奢淫逸,纵情傲物。“傲物”进一步发展,就容易滥用刑罚来对付百姓。而这只能使百姓表面上恭敬,心里却不服。其实历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。须知这股力量就像水一样,可以载舟,也可以覆舟。换言之,人民积怨到一定程度,就会爆发,最终将推翻暴君的统治。

能否将“诚能见可欲”改为“是故见可欲”?

文本探究

不能。“诚能”是表示希望和商量的口吻,语气委婉;而“是故”是下结论的口吻,语气极其生硬。

“十思”的内容可以概括为哪几个方面?

文本探究

“十思”的核心内容是正己安人,“十思”两两成对,分为五个方面:

(1)第一、二条是戒奢侈。这是针对皇帝喜好器物美色、大兴土木、劳民伤财等来说的。

(2)第三、四条是戒骄躁。这是劝皇帝恪守职分,不骄不躁,虚怀若谷,从谏如流。

(3)第五、六条是戒放纵。这是劝皇帝勤勉政事,不要怠惰。

(4)第七、八条是戒小人。这是劝皇帝虚心纳谏,端正自己,疏远小人。

(5)第九、十条是戒赏罚不公。这是说赏罚要有尺度,不因喜怒而有所偏颇。

本文在论证主要观点时的论证方法和角度是怎样的?

文本探究

本文的主要观点是“思国之安者,必积其德义”。在提出主要观点之前,作者用“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”这两个比喻引出主要观点。接下来,作者从反面论证了这个观点,如果国君不积德义,“不念居安思危,戒奢以俭”,那么就像“伐根以求木茂,塞源而欲流长”一样,国家是不会安定的。之后,作者又从历史的角度来证明其观点。作者以概述的方法,列举历史上的君主“有善始者实繁,能克终者盖寡”,劝诫太宗要“竭诚以待下”。作者用对比论证的方法,分析了“竭诚以待下”则“吴越为一体”,“傲物”则“骨肉为行路”。因此,要善待“下”,否则,君主之“舟”就有倾覆的危险,发人深省,耐人寻味。

魏征以善谏著称,为什么他的进谏大都能被唐太宗接纳呢?

文本探究

①尽臣子之责,谦恭诚挚。他始终把国家的利益放在首位,以政治家的敏锐眼光观察时政。更为可贵的是,在进谏时,他言辞恳切,极尽忠诚。他的“臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”充满对太宗自悟的期待;“怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎”语重心长,又切中要害,令人警醒。而他的“十思”之见更是句句坦诚,字字惊心,这怎能不令太宗动容?

文本探究

②显谏臣之智,委婉得体。说理透彻,语言简练而生动,特别是正反论述、前后对比、引经据典,有理有据,令人信服,充分展现了他“能上、善上、敢上”的进谏艺术。

③魏征遇上了英明的君主——唐太宗。伯乐还需要千里马,作为一代明君,唐太宗励精图治,以国事为重,能容耿介直言的臣子,所以对于魏征的进谏大都能够虚心接受。

中心思想

这篇奏疏,作者以政治家特有的敏锐眼光抓住了唐太宗“忘本”(即“忘记以民为本”)、“忘危”(即“忘记隋亡的教训”)的根本问题,提出“十思”,阐明了要“居安思危、戒奢以俭”的道理。

艺术特色

1.骈散结合,华美流畅。

2.正反论述,务尽其旨。

3.比喻排比,生动有力。

4.雄辩的逻辑力量。

艺术特色

1.骈散结合,华美流畅。

唐代奏疏都习惯用骈文写作,但此文与当时流行的骈文不同。在形式上它利用骈文的排比、对偶表达真情实感,但又不囿于形式,不避散句,不咬文嚼字,不大量用典,没有烦冗的引证。言之有物,切中时弊,难能可贵,既有骈文的华美、整齐,又有散文的自然流畅,易于诵读。

艺术特色

2.正反论述,务尽其旨。

对同一问题从正反两方面论证、剖析,使说理更加透彻。文中正反对比论证集中在第1、2段。如“求木之长者,必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”,“知其不可”,因此,“固根本”与“长”的关系就自然而然被人们接受了。再如“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡,最能触动太宗的心吧,即使不用再提具体的例子,太宗也会深明其中的道理,从而引以为戒的。

艺术特色

3.比喻排比,生动有力。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”,也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象类比治国的原则,浅显易懂而又生动形象。文中多处运用排比,铺排罗列,增强了文章的表现力。如文章第3段中的“十思”。

艺术特色

4.雄辩的逻辑力量。

三个段落,环环相扣,步步深入。从提出问题——应当“思”,到分析问题——为何“思”,再到解决问题——怎样“思”,结构严谨,浑然一体,具有不可辩驳的逻辑力量。

文言知识

【一词多义】

1.安

思国之安者,必积其德义(安定)

项王曰:“沛公安在?”(疑问代词,哪里)(《鸿门宴》)

衣食所安,弗敢专也(有“养”的意思)(《曹刿论战》)

2.所

恩所加则思无因喜以谬赏(代词,用在动词之前,构成名词性的词组,指代人或事物)

山峦为晴雪所洗(助词,和“为”字配合使用,表被动)(《满井游记》)

文言知识

【一词多义】

3.当

人君当神器之重(主持、掌握)

今当远离(将要)(《出师表》)

料大王士卒足以当项王乎(对等,比得上)(《鸿门宴》)

木兰当户织(面对,向)(《木兰诗》)

当是时[在(某处、某时)]

苍天已死,黄天当立(应当)

晚食以当肉,安步以当车(当作)(《战国策·齐策四》)

文言知识

【一词多义】

4.盖

有善始者实繁,能克终者盖寡(表示推断)

威盖海内,功章万里之外(压倒,胜过)(《战国策·秦策三》)

5.信

信者效其忠(诚信)

愿陛下亲之信之(信任)(《出师表》)

小信未孚,神弗福也(信用)(《曹刿论战》)

文言知识

【一词多义】

6.而

源不深而望流之远(连词,表转折)

念高危则思谦冲而自牧(连词,表顺承)

垂拱而治(连词,表修饰)

文言知识

【古今异义】

1.既得志,则纵情以傲物(古义:放纵情感。今义:尽情。)

2乐盘游则思三驱以为度(古义:“以之为”的省略,把……当作。今义:

认为。)

文言知识

【通假字】

1.振之以威怒(振,同“震”,威吓)

2.罚所及则思无因怒而滥刑(无,同“毋”,不要)

文言知识

【词类活用】

1.名词作状语

貌恭而不心服(表面上)

2.名词作动词

惧满溢则思江海下百川(居于…之下)

3.形容词作名词

人君当神器之重(重权)

居域中之大(重大的地位)

想谗邪则思正身以黜恶(奸恶小人)

择善而从之(好的意见)

简能而任之(有才能的人)

文言知识

【词类活用】

4.形容词作动词

则智者尽其谋(用尽)

5.使动用法

必固其根本(使……稳固)

将有作则思知止以安人(使…安宁)

想谗邪则思正身以黜恶(使……端正)

虑壅蔽则思虚心以纳下(使……谦虚)

载舟覆舟(使……倾覆)

何必劳神苦思(使……劳累;使……受苦)

6.意动用法

乐盘游则思三驱以为度(以……为乐)

文言知识

【特殊句式】

1.判断句

斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(“者也”表判断)

2.状语后置句

董之以严刑,振之以威怒(应为“以严刑董之,以威怒振之”)

3.省略句

惧满溢则思江海下百川(省略句,“下”后介略介词“于”)

4.固定结构

岂取之易而守之难乎(“岂……乎”可译为“难道……吗?”)

C

当堂检测

1.下列各项中,加粗词的活用类型与例句相同的一项是( )

例句:将有作则思知止以安人

A.貌恭而不心服

B.君人者,诚能见可欲则思知足以自戒

C.想谗邪则思正身以黜恶

D.渔人甚异之

解析:例句和C项中的加粗词都是使动用法。安:使……安宁。正:使……端正。A项,名词作状语,在表面上。B项,名词作动词,统治。D项,意动用法,以……为异,即“对……感到诧异”。

C

当堂检测

解析:垂拱:垂衣拱手(不亲自处理政务)。古时多指统治者以顺其自然的方式统治天下。

2.下列对文中相关内容的解说,错误的一项是( )

A.太宗:是中国古代帝王常见的庙号。从汉朝开始,王朝开国皇帝的庙号通常为“太祖”,第二代帝王的庙号常常为“太宗”。

B.可畏唯人:可怕的只是人民(的力量)。人,本应写作“民”,因避唐太宗李世民的名讳而写作“人”。

C.垂拱:垂衣拱手,古时比喻统治者在治理天下时,什么事情都不愿做,多用作贬斥帝王庸碌无为。

D.三驱:据说古代圣贤之君在打猎布网时只设三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。

当堂检测

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

劝谏君主这事儿,可是有大学问的。________,________,________,________,________,________。如果碰到的是“小心眼”的皇帝或者干脆是个昏君,大臣们如果看不惯他的所作所为,主动上前与他据理力争,简直就是把脑袋架在刀刃上,随时都有性命之忧。历史上这样的臣子不胜枚举。

①不过唐太宗的气度不是一般皇帝所能比的

②歌功颂德、称赞奉承的话,皇帝们都喜欢听

③古话说得好,“忠言逆耳利于行”

④遇到这样一个从谏如流的好皇帝

⑤当然,也并不是每一个臣子都能像魏征一样

⑥可批评建议的言语,即便是唐太宗这样的明君,听了也会觉得不舒服

A.⑤①⑥③②④ B.③②⑥①⑤④

C.④③②①⑥⑤ D.②③④⑥①⑤

B

当堂检测

解析:通读供排句可知,③引用名句,具有承上启下的作用,可作首句。②⑥讲皇帝们喜欢听好话,不喜欢听批评建议的言语,所以②⑥应连在一起;从“可”字能判断出②在前⑥在后;①紧接⑥,指出唐太宗不同于一般的皇帝;④中的“从谏如流的好皇帝”,与下文“‘小心眼’的皇帝”“昏君”形成对比,在语意上承接⑤,故应连在一起放在最后。因此正确排序应为③②⑥①⑤④。

当堂检测

4.请你以唐太宗的口吻,给魏征写一段话,表达读了《谏太宗十思疏》之后的感受。要求:①内容合理;②用语得体;③不需要写称呼、落款等。

答案:如今太平盛世,人民安居乐业,我似乎也有些得意忘形。但看了你的劝谏书后,我深感自责,现在才明白,要想使国家免蹈前朝覆辙,就必须居安思危,竭诚待下,实现爱卿所说的“鸣琴垂拱,不言而化”的治国境界,那样我也就问心无愧了。

解析:作答时,首先,确定叙述人称应为第一人称;其次,内容既要突出唐太宗善于纳谏的形象,又要与“十思”有关联。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])