2020-2021学年语文版高中选修《论语》选读 十四《中庸之道》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年语文版高中选修《论语》选读 十四《中庸之道》课件(37张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 906.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-08 21:39:25 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

《论语》选读之14

中庸之道

检查预习:

民鲜(

)久矣

必也狂狷(

)乎

乡原(

),德之贼也

恶(

)称人之恶(

)者

讪上(

)

恶徼(

)

恶不孙(

)

恶讦(

)

xiǎn

juàn

yuàn

wù

è

jié

正音:

shàn

jiāo

xùn

孔子观欹器

孔子观欹器

欹器(欹qī,奇+欠=歪斜而后张口吐),又常被称做歌器。它是一种计时器,类似沙漏。当它空虚不盛一点水时,就只能欹斜地放着而无法端正地放置,把它扶正后,一放手它就又歪斜在一边,这就是“虚则欹”。

孔子观欹器

《论语》选读之14

中庸之道

指不偏不倚,折中调和的处世态度。

儒家的一种主张。

儒家的一种处世态度。

中庸之道

一、何谓中庸

?

-释义(是什么?)

二、其实践的前提是什么?

-原则(怎么做?)

三、怎么实践中庸

?

-实践(怎么做?)

第1章:中庸之(

)为德也,

其至(

)矣乎!民鲜(

)久矣。

主谓间取独

达到极点

缺少

一、何谓中庸

?-释义

6.29章:

中庸做为一种道德,老百姓已经缺少它很久了

中庸之道,谈何容易,把握好度并不是件容易一事,连孔子也发出如此沉重感叹。

要义:中庸之德最广大,最平易,最可贵,但最不容易做到。

第2章

子贡问:“师与商也孰贤?”

子曰:“师也过,商也不及。

”

曰:“然则师愈与?”

子曰:“过犹不及。”(11?16)

过犹不及

事情做得过分,就如同做得不够一样,不合适。

要义:中庸,不是“过”,也不是“不及”,是指在“过”与“不过”这两个极端之间寻求一种平衡,指处事应有度。

这个故事告诉我们什么道理呢?

有一则故事耐人寻味。宋时秦桧(?huì

)的私人密室“一得阁”落成,广州守丞送来一卷地毯,大小尺寸与密室地面竟分毫不差。这个地方官可谓马屁拍到家了。当接到那卷地毯时,狡猾的秦桧想到,这人既然有本事如此精确地刺探到自己密室地面的尺寸,刺探自己其他的秘密就不在话下了。没过多久,送他地毯的这个人就被秦桧除掉了。

为人处事要把握好分寸,过犹不及。

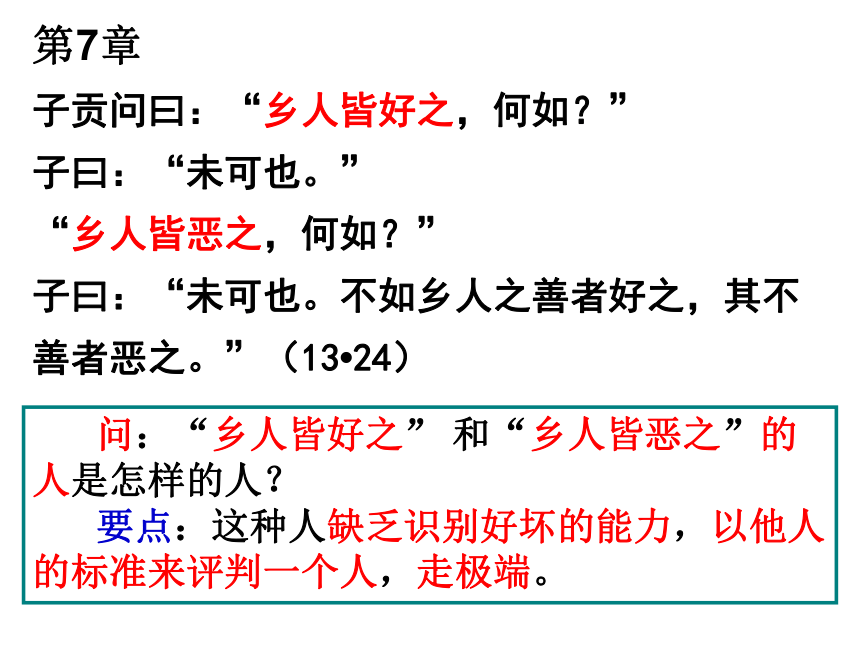

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

善乡人

定语后置

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:“乡人皆好之”

和“乡人皆恶之”的人是怎样的人?

要点:这种人缺乏识别好坏的能力,以他人的标准来评判一个人,走极端。

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:“乡人之善者好之”和

“不善者恶之”的人是怎样的人?

要点:这种人能不以他人的好坏为依据,而以善恶作为标准评价一个人,符合中庸的原则,不偏不倚。

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:

以“乡人”的做法为例,要说明什么样的观点呢?

要点:中庸有原则(标准)。

第3章

子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。”(4?10)

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“义”

“礼”

二、实践中庸的前提——原则

什么

第3章

子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。”(4?10)

“义”

二、实践中庸的前提——以义原则

问:本章指出行“中庸”的前提是什么?

要点:符合道义,这是与人交往的依据。

“义之与比”的义是与人交往的依据,以道义为标准去比较选择,符合道义的就去做,不符合道义的就不做。

成语

无适无莫:形容对人对事没有偏向。(不即不离)

要义:以义为原则,跟人既不亲近,也不疏远(重义而不重人)

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“礼”

二、实践中庸的前提——以礼原则

先王之道,斯(这)为美(美善)

,小(小事)大(大事)由(遵循)之。有所不行:知和(和谐)而和(求和)

,不以(用)礼节(节制)之,亦不可行也。不可行也。

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“礼”

二、实践中庸的前提——以礼原则

先王之道,斯(这)为美(美善)

,小(小事)大(大事)由(遵循)之。有所不行:知和(和谐)而和(求和)

,不以(用)礼节(节制)之,亦不可行也。不可行也。

问:本章指出行“中庸”的前提是什么?

要点:合乎礼。

探究:“礼”的运用是要达到“和为贵”,你怎样来理解“和为贵”?

要点:需要理解两层含义:

礼要达到的目的是和谐,“和为贵”之说,其目的是为缓和不同等级之间的对立,使之不致于破裂,以安定当时的社会秩序?。

但不可为和谐而和谐,这种“和”并不是无原则的调和,需要礼加以节制。

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

以第9章为例

子贡曰:“君子亦有恶乎?”

子曰:“有恶。恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者。”

曰:“赐也亦有恶乎?”

“恶徼以为知(同“智”,聪明)者,恶不孙(同“逊”,谦逊)以为勇者,恶讦以为直者。”(17?24)

17.24章:对不合“礼义”的行为的憎恶。

zēng

二、实践中庸的前提——礼义原则

问:孔子批评了哪一种人?

要点:好好先生(乡原)。

问:孔子为什么说好好先生是道德的破坏者?

第8章

子曰:“乡原,德之贼也。”(17?13)

问:孔子为什么说好好先生是道德的破坏者?

要点:

“乡原”这种人没有原则,只是采取折中的处世态度。孔子反对“乡原”,就是主张以仁、礼为原则,只有仁、礼可以使人成为真正的君子。

如果说小人是刺向仁德的“明枪”,那么乡原就是射向仁德的暗箭。

真正的中庸是不偏,也不倚,人的气质德行作风都不偏于任何一方,对立面的双方应互相牵制,互相补充,这样才符合于中庸。

问:用“乡原”的例子要说明什么观点呢?

要点:中庸非折中。

探究:君子和乡原的区别体现在何处?

要点:

君子注意人情与道理的协调,但讲原则,为好人所喜欢,为坏人所憎恨。

乡原一团和气,不讲原则,四面讨好,表面上忠厚老实,实际上同流合污,不明是非。

第4章

子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”(13?21)

第6章

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

(13?23)

结合第4、6章(中庸的道德修为)

联系实际,分析“如何中庸”?

三、怎么实践中庸

?

第4章

子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”(13?21)

孔子认为,中行就是不偏于狂,也不偏于狷。人的气质、作风、德行都不偏于任何一个方面,对立的双方应互相牵制,互相补充,这样,才符合于中庸的思想。

“狂”与“狷”是两种对立的品质。一是流于冒进,进取,敢作敢为;一是流于退缩,不敢作为。

要义:居于狂与狷之间,既积极进取,又不做坏事,即行事取狂与狷的优点,不走极端,有所为,有所不为。

三、怎么实践中庸

?

第6章

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

(13?23)

要义:

君子之间追求和谐,但又保持人格独立;

小人之间相互迎合,但勾心斗角(不和谐)

成语

和而不同:和睦相处,但不曲意附和。

三、怎么实践中庸

?

小

结

何谓中庸

?-释义

行中庸的前提?-原则

如何行中庸?-实践

↓

↓

课后练习一:

“中庸”与“和”

是通过做事适度在矛盾中求统一。

中庸不是无原则地调和,而是在一定原则下寻求矛盾各方的协调与和谐。

把它看成“折中主义”是不妥当的。“折中主义”不讲原则。因为,全面看《论语》中关于“中庸”、“和”的论述,可知孔子还提倡“和而不同”(在保持稳定下允许不同意见),反对“同而不和”(表面上强求统一),反对无“是非”原则的“乡原”等。

课后练习二:

君子之风

文质关系

周而不比

事君数,斯辱矣

……

课后练习三:

中庸之道在今天的作用。

大至和谐社会的建设

小至日常生活人际关系的处理

课后练习四:

子路问强

子路问强

子路问什么是强。孔子说:“南方的强呢?北方的强呢?还是你认为的强呢?

用宽容柔和的精神去教育人,人家对我蛮横无礼也不报复,这是南方的强,品德高尚的人具有这种强。把兵器甲盾当作枕席,死而后已,这是北方的强,勇武好斗的人就具有这种强。

所以,品德高尚的人和顺而不随波逐流,这才是真强啊!保持中立而不偏不倚,这才是真强啊!国家政治清平时不改变志向,这才是真强啊!国家政治黑暗时坚持操守,宁死不变,这才是真强啊!”

课后练习四:子路问强

1.而强:不是子路的现实之强,而是子路所应具备之强,亦即孔子所赞的理想之强,区别于南北方的中国之强。

2.“强”中的中庸之道:

①取中原则:南方之强过柔,北方之强过刚,都不是理想之强;

②和谐原则:“和而不流”与“和而不同”意义相近;

③守经用常原则:不论治乱穷通,都坚守道义而不随波逐流。

利

弊

中庸之道透出的劣根性

中庸之道从诞生之初,就是为巩固统治而存在的,具有社会功利性。对于统治者来说,中庸之道的作用,就是要你顺从,无条件的服从。也因此,历朝历代,无不要求文武百官和天下士人做到中庸,以方便最高统治者的统治。于是,中庸成了被世俗化的“中庸”,成了糊涂哲学,成了和稀泥的生存哲学。

中庸之道本是君子修身养性的哲学。当它成了统治者的工具,而那个统治者又非君子,心中无仁,那么礼义原则又何在?

欹器(欹qī,奇+欠=歪斜而后张口吐),又常被称做歌器。它是一种计时器,类似沙漏。当它空虚不盛一点水时,就只能欹斜地放着而无法端正地放置,把它扶正后,一放手它就又歪斜在一边,这就是“虚则欹”。

孔子观欹器

利

中庸之道对形成中国人性格比较有利的方面是,培养了不少谦谦君子,比较懂得礼貌,也懂得及时收手,不把事情做绝。

中国的君子们,一般地都比较大方,能够用等闲的态度,观察变化的世界,所谓“以静制动、后发制人”。

《论语》选读之14

中庸之道

检查预习:

民鲜(

)久矣

必也狂狷(

)乎

乡原(

),德之贼也

恶(

)称人之恶(

)者

讪上(

)

恶徼(

)

恶不孙(

)

恶讦(

)

xiǎn

juàn

yuàn

wù

è

jié

正音:

shàn

jiāo

xùn

孔子观欹器

孔子观欹器

欹器(欹qī,奇+欠=歪斜而后张口吐),又常被称做歌器。它是一种计时器,类似沙漏。当它空虚不盛一点水时,就只能欹斜地放着而无法端正地放置,把它扶正后,一放手它就又歪斜在一边,这就是“虚则欹”。

孔子观欹器

《论语》选读之14

中庸之道

指不偏不倚,折中调和的处世态度。

儒家的一种主张。

儒家的一种处世态度。

中庸之道

一、何谓中庸

?

-释义(是什么?)

二、其实践的前提是什么?

-原则(怎么做?)

三、怎么实践中庸

?

-实践(怎么做?)

第1章:中庸之(

)为德也,

其至(

)矣乎!民鲜(

)久矣。

主谓间取独

达到极点

缺少

一、何谓中庸

?-释义

6.29章:

中庸做为一种道德,老百姓已经缺少它很久了

中庸之道,谈何容易,把握好度并不是件容易一事,连孔子也发出如此沉重感叹。

要义:中庸之德最广大,最平易,最可贵,但最不容易做到。

第2章

子贡问:“师与商也孰贤?”

子曰:“师也过,商也不及。

”

曰:“然则师愈与?”

子曰:“过犹不及。”(11?16)

过犹不及

事情做得过分,就如同做得不够一样,不合适。

要义:中庸,不是“过”,也不是“不及”,是指在“过”与“不过”这两个极端之间寻求一种平衡,指处事应有度。

这个故事告诉我们什么道理呢?

有一则故事耐人寻味。宋时秦桧(?huì

)的私人密室“一得阁”落成,广州守丞送来一卷地毯,大小尺寸与密室地面竟分毫不差。这个地方官可谓马屁拍到家了。当接到那卷地毯时,狡猾的秦桧想到,这人既然有本事如此精确地刺探到自己密室地面的尺寸,刺探自己其他的秘密就不在话下了。没过多久,送他地毯的这个人就被秦桧除掉了。

为人处事要把握好分寸,过犹不及。

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

善乡人

定语后置

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:“乡人皆好之”

和“乡人皆恶之”的人是怎样的人?

要点:这种人缺乏识别好坏的能力,以他人的标准来评判一个人,走极端。

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:“乡人之善者好之”和

“不善者恶之”的人是怎样的人?

要点:这种人能不以他人的好坏为依据,而以善恶作为标准评价一个人,符合中庸的原则,不偏不倚。

第7章

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”

子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”

子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(13?24)

问:

以“乡人”的做法为例,要说明什么样的观点呢?

要点:中庸有原则(标准)。

第3章

子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。”(4?10)

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“义”

“礼”

二、实践中庸的前提——原则

什么

第3章

子曰:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。”(4?10)

“义”

二、实践中庸的前提——以义原则

问:本章指出行“中庸”的前提是什么?

要点:符合道义,这是与人交往的依据。

“义之与比”的义是与人交往的依据,以道义为标准去比较选择,符合道义的就去做,不符合道义的就不做。

成语

无适无莫:形容对人对事没有偏向。(不即不离)

要义:以义为原则,跟人既不亲近,也不疏远(重义而不重人)

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“礼”

二、实践中庸的前提——以礼原则

先王之道,斯(这)为美(美善)

,小(小事)大(大事)由(遵循)之。有所不行:知和(和谐)而和(求和)

,不以(用)礼节(节制)之,亦不可行也。不可行也。

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

“礼”

二、实践中庸的前提——以礼原则

先王之道,斯(这)为美(美善)

,小(小事)大(大事)由(遵循)之。有所不行:知和(和谐)而和(求和)

,不以(用)礼节(节制)之,亦不可行也。不可行也。

问:本章指出行“中庸”的前提是什么?

要点:合乎礼。

探究:“礼”的运用是要达到“和为贵”,你怎样来理解“和为贵”?

要点:需要理解两层含义:

礼要达到的目的是和谐,“和为贵”之说,其目的是为缓和不同等级之间的对立,使之不致于破裂,以安定当时的社会秩序?。

但不可为和谐而和谐,这种“和”并不是无原则的调和,需要礼加以节制。

第5章

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”

(1?12)

以第9章为例

子贡曰:“君子亦有恶乎?”

子曰:“有恶。恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者。”

曰:“赐也亦有恶乎?”

“恶徼以为知(同“智”,聪明)者,恶不孙(同“逊”,谦逊)以为勇者,恶讦以为直者。”(17?24)

17.24章:对不合“礼义”的行为的憎恶。

zēng

二、实践中庸的前提——礼义原则

问:孔子批评了哪一种人?

要点:好好先生(乡原)。

问:孔子为什么说好好先生是道德的破坏者?

第8章

子曰:“乡原,德之贼也。”(17?13)

问:孔子为什么说好好先生是道德的破坏者?

要点:

“乡原”这种人没有原则,只是采取折中的处世态度。孔子反对“乡原”,就是主张以仁、礼为原则,只有仁、礼可以使人成为真正的君子。

如果说小人是刺向仁德的“明枪”,那么乡原就是射向仁德的暗箭。

真正的中庸是不偏,也不倚,人的气质德行作风都不偏于任何一方,对立面的双方应互相牵制,互相补充,这样才符合于中庸。

问:用“乡原”的例子要说明什么观点呢?

要点:中庸非折中。

探究:君子和乡原的区别体现在何处?

要点:

君子注意人情与道理的协调,但讲原则,为好人所喜欢,为坏人所憎恨。

乡原一团和气,不讲原则,四面讨好,表面上忠厚老实,实际上同流合污,不明是非。

第4章

子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”(13?21)

第6章

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

(13?23)

结合第4、6章(中庸的道德修为)

联系实际,分析“如何中庸”?

三、怎么实践中庸

?

第4章

子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”(13?21)

孔子认为,中行就是不偏于狂,也不偏于狷。人的气质、作风、德行都不偏于任何一个方面,对立的双方应互相牵制,互相补充,这样,才符合于中庸的思想。

“狂”与“狷”是两种对立的品质。一是流于冒进,进取,敢作敢为;一是流于退缩,不敢作为。

要义:居于狂与狷之间,既积极进取,又不做坏事,即行事取狂与狷的优点,不走极端,有所为,有所不为。

三、怎么实践中庸

?

第6章

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

(13?23)

要义:

君子之间追求和谐,但又保持人格独立;

小人之间相互迎合,但勾心斗角(不和谐)

成语

和而不同:和睦相处,但不曲意附和。

三、怎么实践中庸

?

小

结

何谓中庸

?-释义

行中庸的前提?-原则

如何行中庸?-实践

↓

↓

课后练习一:

“中庸”与“和”

是通过做事适度在矛盾中求统一。

中庸不是无原则地调和,而是在一定原则下寻求矛盾各方的协调与和谐。

把它看成“折中主义”是不妥当的。“折中主义”不讲原则。因为,全面看《论语》中关于“中庸”、“和”的论述,可知孔子还提倡“和而不同”(在保持稳定下允许不同意见),反对“同而不和”(表面上强求统一),反对无“是非”原则的“乡原”等。

课后练习二:

君子之风

文质关系

周而不比

事君数,斯辱矣

……

课后练习三:

中庸之道在今天的作用。

大至和谐社会的建设

小至日常生活人际关系的处理

课后练习四:

子路问强

子路问强

子路问什么是强。孔子说:“南方的强呢?北方的强呢?还是你认为的强呢?

用宽容柔和的精神去教育人,人家对我蛮横无礼也不报复,这是南方的强,品德高尚的人具有这种强。把兵器甲盾当作枕席,死而后已,这是北方的强,勇武好斗的人就具有这种强。

所以,品德高尚的人和顺而不随波逐流,这才是真强啊!保持中立而不偏不倚,这才是真强啊!国家政治清平时不改变志向,这才是真强啊!国家政治黑暗时坚持操守,宁死不变,这才是真强啊!”

课后练习四:子路问强

1.而强:不是子路的现实之强,而是子路所应具备之强,亦即孔子所赞的理想之强,区别于南北方的中国之强。

2.“强”中的中庸之道:

①取中原则:南方之强过柔,北方之强过刚,都不是理想之强;

②和谐原则:“和而不流”与“和而不同”意义相近;

③守经用常原则:不论治乱穷通,都坚守道义而不随波逐流。

利

弊

中庸之道透出的劣根性

中庸之道从诞生之初,就是为巩固统治而存在的,具有社会功利性。对于统治者来说,中庸之道的作用,就是要你顺从,无条件的服从。也因此,历朝历代,无不要求文武百官和天下士人做到中庸,以方便最高统治者的统治。于是,中庸成了被世俗化的“中庸”,成了糊涂哲学,成了和稀泥的生存哲学。

中庸之道本是君子修身养性的哲学。当它成了统治者的工具,而那个统治者又非君子,心中无仁,那么礼义原则又何在?

欹器(欹qī,奇+欠=歪斜而后张口吐),又常被称做歌器。它是一种计时器,类似沙漏。当它空虚不盛一点水时,就只能欹斜地放着而无法端正地放置,把它扶正后,一放手它就又歪斜在一边,这就是“虚则欹”。

孔子观欹器

利

中庸之道对形成中国人性格比较有利的方面是,培养了不少谦谦君子,比较懂得礼貌,也懂得及时收手,不把事情做绝。

中国的君子们,一般地都比较大方,能够用等闲的态度,观察变化的世界,所谓“以静制动、后发制人”。