湖北省2020-2021学年部编版八年级语文下册单元拔高训练测试卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省2020-2021学年部编版八年级语文下册单元拔高训练测试卷(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 101.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-09 21:33:24 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级语文下册单元测试卷(一)

(时间;120分钟 满分120分)

一、积累运用(28分)

1.阅读下列语段,回答问题。(4 分)

面对新型冠状肺炎疫情的严竣形势,为响映中央“停课不停学”的号召,2月9日,东风中学“空中课堂”开课了。通过网课学习,我们知道了鲁迅笔下偏僻的平桥村是他理想的乐土;通过网课学习,我们也感受到刘成章笔下陕北安塞腰鼓的páng礴气势;通过网课学习,我们还体会到吴伯箫背井离乡后想起挑着灯笼上学时的怅wǎng之情。

(1)给下列加点字注音,根据拼音写汉字。(2 分)

冠状( ) 偏僻( ) páng( )礴 怅wǎng( )

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。(2 分)

2.下列句子中,加点的成语使用有误的一项是( )(3 分)

A.行文至此,作者终于大彻大悟,“心凝形释,与万化冥合”,真正进入了忘却自我、超越功利的自由自在的境界。

B.精彩的演奏戛然而止,起先大厅里鸦雀无声,随即响起雷鸣般的掌声。

C.这起贪污案分布范围之广、团伙规模之大,令人叹为观止。

D.他们在上海滩风云变幻的时局中为了保护各行各业的精英人才,上演了一场革命志士与敌人之间惊心动魄的较量。

3.下列句子标点符号使用正确的一项是( )(3 分)

A.在众多的医护人员中,我们不知道她来自哪个省市?

B.完成网上作业的同学,只占全班同学的十分之三四。

C.他大喊一声:“快跟我来”!就向前跑去。

D.《论语十二章》这样的古代经典,一定要能够流利背诵。

4. 下列语句中没有语病的一项是( )(3 分)

A.一种价值观要真正发挥作用,必须融人社会生活,让人们在实践中领悟它、感知它。

B.一个人是否善良取决于他能用爱心去包裹这个世界。

C.监察组将继续紧盯网吧乱象治理,努力营造健康绿色的上网。

D.文化是一个民族的精神和灵魂,是一个国家的软实力,它的力量在于“润物细无声”。

5.下列句子衔接最恰当的一项是( )(3分)

每个民族都有属于自己的节日。从节日中最能看到一个民族的特色。

, , , ,可以说,中国传统节日是人的节日。这一点与西方宗教性节日是迥然不同的,体现出鲜明的中华文化特色。

①所谓“相与之情厚”,通俗点讲就是人情味浓

②这一点在中国传统节日上也有鲜明的体现

③梁漱溟先生把中华民族精神总结概括为两点:一是向上之心强,二是相与之情厚

④春节的阖家团圆、融融泄泄,清明的祭扫先人、慎终追远,端午的追慕先烈、祈福纳祥,中秋的赏月饮酒、思念亲人,无不洋溢着浓厚的人间气息

A.③①②④

B.①②③④

C.④③②①

D.②③①④

6.古诗文默写。(5分)

(1)微君之故, ? (《诗经·式微》)

(2)青青子衿, 。(《诗经·子衿》)

(3) ,波撼岳阳城。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中可用来鼓励和安慰朋友,道出了古今千年

人们的心声的名句是: , 。

7.班级正在举办以“民俗与传统文化"为主题的班会活动,请你积极参与并完

成以下任务。(7分)

(1)请你为这次班会设计一项活动,并写出这项活动的设计思路。(3 分)

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐哪一种?说说你的理由。(2 分)

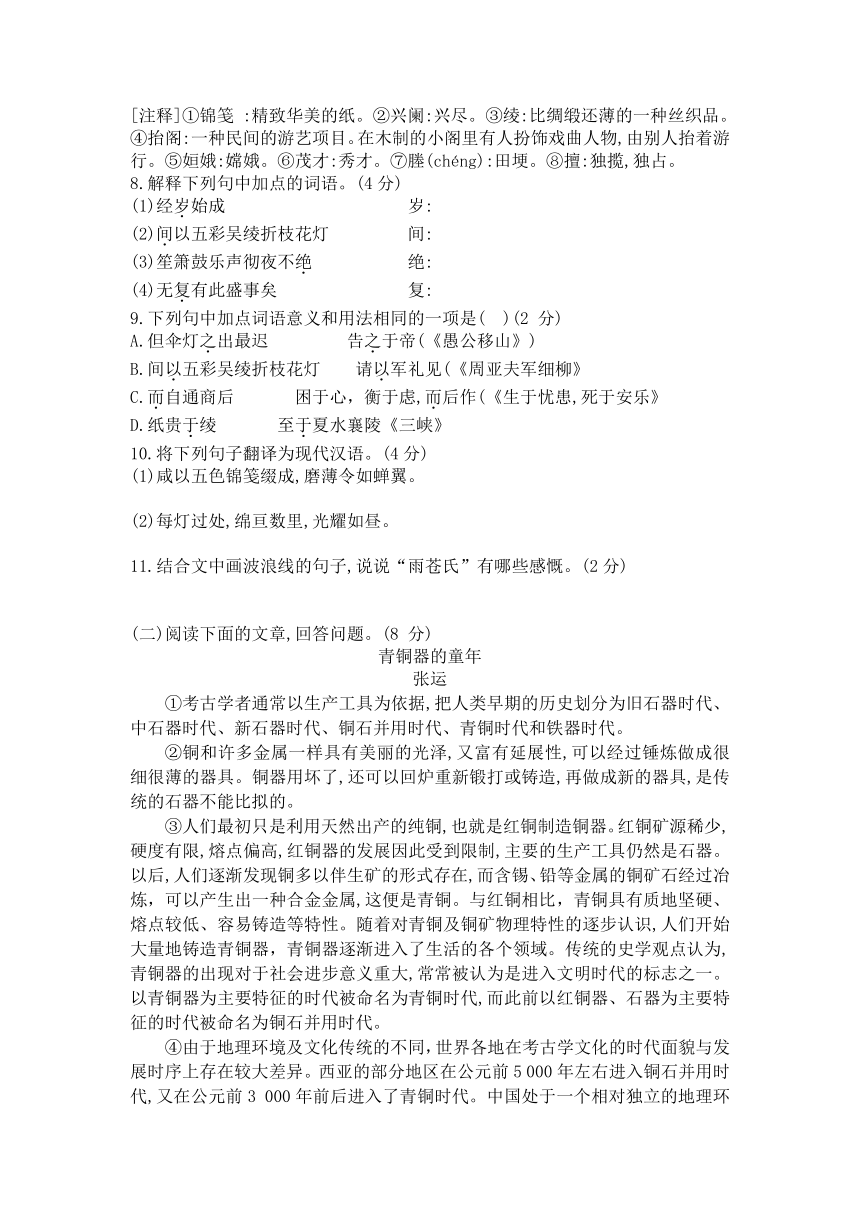

(3)赏读下面一副对联,表述有误的一项是( )(2 分)

A.这是一幅行书书法作品,线条道劲,笔力凝聚,结构谨严,紧凑中不失舒朗。

4064635209550-104775266700B.汉字造字法有“六书”之说,对联中的“盛”和“传”均为形声字。

本义是鸟叫。

D.对联讲究平仄相对,上联以仄声字收尾,下联以平声字

收尾,因此,“龙有传人”为下联。

二、阅读理解(42分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

沪邑元宵灯火,以伞灯为最。灯作伞形,或圆,或六角,咸以五色锦笺①缀成,磨薄令如蝉翼,上镂人物、花鸟,细若茧丝。一灯之制,经岁始成,虽费百金不惜,但伞灯之出最迟,每俟诸灯兴阑②,于百花生日前后始盛。多至二三百盏,间以五彩吴绫③折枝花灯,偶缀禽、鱼、蝉、蝶,飞舞若生。又扎彩为亭,高可三四丈,名曰抬阁④ ,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈;或二层,或三层,每层以纹绣孩童,扮演杂剧,常扮《长生殿·玉环拜月》,兽炉中香烟一缕,烟际现月宫,姮娥⑤立殿左,左右侍女,各执宫扇,肩上立牛女二星,望之如在霄汉也。每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。笙箫鼓乐声彻夜不绝。而自通商后,无复有此盛事矣!同里张秋浦茂才⑥《岁事衢歌》有:“月夜笙箫步绿塍⑦,珠帘垂处小楼凭。吴绫输与谈笺纸,妙擅⑧江乡算伞灯。”盖伞灯之制,纸贵于绫,谈笺,邑之土产也。

雨苍氏曰:琐事耳,而插一叹想句,便寓绝大感慨。

(节选自《墨余录),有删改)

[注释]①锦笺 :精致华美的纸。②兴阑:兴尽。③绫:比绸缎还薄的一种丝织品。④抬阁:一种民间的游艺项目。在木制的小阁里有人扮饰戏曲人物,由别人抬着游行。⑤姮娥:嫦娥。⑥茂才:秀才。⑦塍(chéng):田埂。⑧擅:独揽,独占。

8.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)经岁始成 岁:

(2)间以五彩吴绫折枝花灯 间:

(3)笙箫鼓乐声彻夜不绝 绝:

(4)无复有此盛事矣 复:

9.下列句中加点词语意义和用法相同的一项是( )(2 分)

A.但伞灯之出最迟 告之于帝(《愚公移山》)

B.间以五彩吴绫折枝花灯 请以军礼见(《周亚夫军细柳》

C.而自通商后 困于心,衡于虑,而后作(《生于忧患,死于安乐》

D.纸贵于绫 至于夏水襄陵《三峡》

10.将下列句子翻译为现代汉语。(4分)

(1)咸以五色锦笺缀成,磨薄令如蝉翼。

(2)每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。

11.结合文中画波浪线的句子,说说“雨苍氏”有哪些感慨。(2分)

(二)阅读下面的文章,回答问题。(8 分)

青铜器的童年

张运

①考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

②铜和许多金属一样具有美丽的光泽,又富有延展性,可以经过锤炼做成很细很薄的器具。铜器用坏了,还可以回炉重新锻打或铸造,再做成新的器具,是传统的石器不能比拟的。

③人们最初只是利用天然出产的纯铜,也就是红铜制造铜器。红铜矿源稀少,硬度有限,熔点偏高,红铜器的发展因此受到限制,主要的生产工具仍然是石器。以后,人们逐渐发现铜多以伴生矿的形式存在,而含锡、铅等金属的铜矿石经过冶炼,可以产生出一种合金金属,这便是青铜。与红铜相比,青铜具有质地坚硬、熔点较低、容易铸造等特性。随着对青铜及铜矿物理特性的逐步认识,人们开始大量地铸造青铜器,青铜器逐渐进入了生活的各个领域。传统的史学观点认为,青铜器的出现对于社会进步意义重大,常常被认为是进入文明时代的标志之一。以青铜器为主要特征的时代被命名为青铜时代,而此前以红铜器、石器为主要特征的时代被命名为铜石并用时代。

④由于地理环境及文化传统的不同,世界各地在考古学文化的时代面貌与发展时序上存在较大差异。西亚的部分地区在公元前5 000年左右进入铜石并用时代,又在公元前3 000年前后进入了青铜时代。中国处于一个相对独立的地理环境,红铜稀缺,未能发展出一个以红铜器为主要特征的铜石并用时代。

⑤1975年,甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土了一件青铜刀。铜刀由单范铸成,弓背,微弧刃,短柄,具有北方骑马民族青铜器的造型特征。其出土地层的碳十四年代约在公元前3 280年一前2740年之间,这是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例。

⑥不过,开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。考古资料证实,从出土青铜刀的马家窑文化到龙山文化时代结束,历时近千年,已发现的青铜制品数量不多,遗址只有二十多处,基本处于约公元前2 500年一前2 000年的龙山文化时代。冶炼遗址规模都不大,器型也只是镜子、小刀、锥子等形状简单的日常用具,尚未发现青铜容器。从整体看,青铜器在中国出现后,未能得到迅速发展,究其原因,很可能与当时人们的矿产知识不足有关。现已发现的青铜器大多与红铜器同时存在,表明这些青铜器多半不是人们有意识地制造的合金,而是冶炼红铜时,矿石本身不纯,内含锡、铅所致。当时的青铜冶炼技术尚在探索之中。

⑦直到公元前2 000年左右的夏文化时期,人们才学会了通过选择伴生矿石来冶炼青铜合金,中国历史才真正进入了青铜时代。至商、周时期,以青铜礼器为代表的中国青铜文明发展到鼎盛阶段。

(选自中国国家博物馆编《文物里的古代中国》)

12.下列说法符合文意的一项是( )(2 分)

A.人类早期的时候,人们就把历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

B.青铜器的出现对于社会进步意义重大,青铜器逐渐进入了生活的各个领域,这就标志着社会进入文明时代。

C.甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的青铜刀,是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例,它的出现意味着进入了青铜时代。

D.“青铜器的童年”指在未真正进人青铜时代前,青铜已有出现,但青铜制品数量不多,遗址少,冶炼遗址规模不大,器具是简单的日常用具,青铜冶炼技术低的那段时间。

13.选文第③段画线句使用了什么说明方法?有何作用? (3 分)

14.选文第⑥段的加点词能否去掉?为什么? (3 分)

(三)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

鸡鸣在耳

刘成章

①难忘的改革开放初年,难忘的1986年。国庆刚过,我在《人民日报》副刊上发表了散文《安塞腰鼓》。也许缘于沾了国庆节的喜气,它接连被收入各种散文选本,几十年里,陆续有十多种语文课本选了它。许多人对结尾的那句“耳畔是一声渺远的鸡啼”情有独钟。其实我在写这句话的时候,几乎未经思考,是信手拈来。

②后来的某年清明节,我有幸在我们陕西参加了公祭轩辕黄帝的大典。场面庄严肃穆,来人众多。山上有历经五千年风霜雨雪而依然英姿勃发的黄帝手植柏,而群柏万棵,蓊郁满山,就像眼前这风尘仆仆从海内海外赶来的无数亲爱的男女同胞。他们有的是第一次踏上祖国的土地,然而都对轩辕无比敬仰。爱父母之邦,爱祖国,完全是天然的感情。身上流着炎黄血液的我们,即使到了火星上,情感仍会和华夏的这片土地纠缠。这片土地上的山脉、河流、草原、田野、笑声、眼泪,李白的诗、马致远的词、张岱那舟中人几粒、齐白石笔下的蛙,无一不在游子们心,上最柔软的地方产生共鸣。

③一位白发的加拿大籍同胞姓蒲。我们正在攀谈,不远的山上传来一声长长的鸡鸣。蒲先生听了,眼睛里立即放射出异乎寻常的光彩,钻石似的。他兴奋地说:“好温暖啊,咱们中国这鸡叫声!”他说,在他久居的温哥华,夜晚总是静得瘳人,有一天到了美国的一个小镇,天明时忽然听到了鸡叫,尽管那是地道的洋鸡,但他就觉得是听见了湖南老家的鸡叫,亲切,舒坦,心中仿佛出现了夜晚璀璨的灯光和雨后绚丽的彩虹。这真如诗人流沙河的诗句:“中国人有中国人的心态,中国人有中国人的耳朵。”我说,东晋有云:“闻鸡起舞。”蒲先生说,关于鸡,明代也有云:”立马先听第一声。”那一刻。我便联想到《安塞腰鼓》中最后的那句话了。原来。那鸡啼中涵蕴的美好、象征着希望的信念,是先人们代代播撒的种子。是一.直深藏于我的潜意识中的。

④黄帝陵前的台阶一共是95级。我们把它看作五千余年的中华文明史,每登一阶,就计算我们应是到了哪个朝代。蒲先生说.咱们文字中记载的鸡和鸡鸣,好像最早出现在《诗经)中。我说.是的是的。踏到第39级台阶的时候,我们粗算,正是到了先秦左右。“这应该就是吟唱出《诗经》的地方。”我说,“尽管违背《毛诗序》的诠释,我一直愿意将“风雨如晦,鸡鸣不已’理解为在艰难困苦中,总有希望存在。”

⑤在我的心里,《诗经》在此,我们中华民族的第一部诗歌总集在此,在这第39级台阶上。台阶上有如晦的风雨,也有啼叫不已、激越嘹亮的鸡鸣。中华民族从远古一路走来,经历了深重的灾难,然而不已的鸡鸣昭示,我们总会迎来天明,总会重新站起来,阔步向前。这是多么诗意的台阶,音乐的台阶,美的台阶。我们低着头,久久咀嚼品味。

⑥此后,每当我再想起《安塞腰鼓》结尾那一句的时候,我似乎就看到了伟大的轩辕。轩辕在上,那鸡啼声是轩辕的神遣之......《安塞腰技》,我只是幸运的代笔人罢了。它反映的是我们这片多灾多难的土地的意志,是我们这个改革开放的灿烂时代的意志。它是袅袅上升的一种山河情绪,一片情绪和意识交融的云。我一直期冀它能是上升到我们辽阔的民族精神云层的一片云,期冀它能和整个云层变作朝霞,润红苍白,化成雨滴,丰盈干瘪,期冀伴着那隆隆鼓声和黄帝陵前悠长的鸡鸣,人们一起向着明天意气风发地走去,脚步铿锵。

(节选自《光明日报》2019年11月22日)

15.说说《安塞腰鼓》结尾句“耳畔是一声渺远的鸡啼”有着怎样的艺术效果。(4分)

16.请你仿照第③段画线句子,写一句类似的话,揭示这篇文章想要表达的情感。(2分)

17.从修辞手法的角度赏析第⑤段画线的句子。(3分)

18.结合全文,说说你对第⑥段加点词“神遣之句”的理解。(2 分)

(四)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

梨园有灵

蔡雅迪

①家乡的锣鼓声虽至今兴盛不辍,然重温暌违已久的乡土野腔高甲戏,已是十年之后。

②高甲戏通常就在庙宇、祠堂或野台之上表演,名曰酬神,实则聚集村内男女老幼,共享数日之乐,同饱眼耳口之福也。回忆童年,戏台子就搭在自家门外,开演之时,每以锣鼓聚众。站在窗边就可听见胡琴、单皮鼓、堂鼓、大锣等催场的声音,大有“万灶貔貅戈甲散,千家绮罗管弦鸣”一般承平日久之况味。这些高亢的锣鼓,就这样回旋在红砖古厝高高扬起的燕尾脊上,一路跋扈,直至消散于深夜。

③小时,搬着板凳、踩着叮当响的月光就去看戏,实则是凑热闹的。尽管台上乱哄哄你方唱罢我登场,我图的也不过是台下的小摊贩:豆腐脑、炸菜裸(guǒ)、水煎包、煮馄饨,小桌子一排连一排;还有卖荧光棒.、拨浪鼓儿、小糖人儿的......那时,伯父常带我买牛肉羹去:一对老夫妇推着铁车子就来了,碗里生粉、醋和姜都放得多,另加入食盐、少许味精、小苏打、碎葱花,配合着一派团团而上、生香活意的热气端上桌,只见透明鲜白的浓汤上是红棕色的挤挤挨挨的牛肉,配上零星的葱绿、碧青的蒜末以及漂浮着的“细若游丝”的姜黄色,煞是好看。用调羹一下一下舀着吃,只觉汤汁稠密咸鲜,牛肉香而不腻。朗朗圆月之下,只一盏昏灯、几粒飞虫、我与伯父一长一幼两道影子偕而缓归。如今,伯父已去,再回想起戏台子下的牛肉羹时竟总能嗅出高草飞虫、昏灯鼓声和当时明月那遙远而鲜活的“味道”来。

④后来,我高乡求学,常年如浮萍飘散在外,身影单薄......此番回乡,仍有几分情怯。

⑤回家的这几日,一连在村南的新台子上演了两场戏,其一便是《武松杀嫂》。胡想间,戏便开演了,那老武将出场,和着节拍,昂然走七步,定住,转头,面向观众,眼睛一瞪,亮相。一连串动作,真干净利落,风度逼人也!接着,用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”我意外地喜欢这响遏晴空的腔调!也许是命运的残酷还未曾磨平我骨子里极原始、极狂野的那种凭将一腔热肝脏,烈作三江沸春水的情怀吧。当天的戏服也令人难忘:那青罗袍子就在武松吟唱舞将时飘开来,露出红里子,那玉色裤管里则露出玫瑰紫里子,踢瞪得满台灰尘飞扬,叫人目眩。高甲戏出身草莽而特有的一股大气恢宏、生猛激昂的英雄气就这样扑面而来。这是失落已久的精神吗?我想,是那种义无反顾、石破天惊、怒发冲冠的精神.....

⑥经过几场戏的洗礼,那个近乡情更怯的身影突然发现梨园是有灵性的,而这瞬间的感化便使之收获了生活的勇气、宇宙的点津:与家乡梨园----高甲戏有关的一切,台下闹市、台前繁复的祭祀、台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠锦爱意,这些欢悦的细节、饱满的享受、热闹的追逐、情感的表达,实际上都是蓬勃蓊郁的生命热情对虚无的生存困境发出的形上挑战。这种反抗是知其不可而为之的,因为梨园不是未发觉生命的虚无,其实,在它火炽、明朗的色彩里早已经潜伏着“必定散场”的人生暗喻。你看那水袖分明染尽了红尘,数声叹息也掩埋于衣香鬓影中,隔世经年的梦境一再搬上舞台,恨只恨满座衣冠无相忆,有多繁华就有多凋败......也正因为如此,梨园对生命的昂扬积极,就不是肤浅盲目的鸵鸟式乐观和所谓的“正能量”,而是直面虚无后的觉醒:生命不应卑微绝望地生存,而要发现隐藏个体生命背后生生不息、不可摧毁的生存意志,这就是一个小生命本身的伟大和骄傲吧。

⑦于是,故乡梨园就在这样的景况中显示出灵性!

⑧我终于明白,生命即使孤独脆弱,也依然能够子然一身地承担起一个大宇宙。

19.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(2 分)

A.文章第②段先声夺人,用锣鼓声引出下文对家乡梨园的描写,生动有趣。

B.文章第④段在结构上引出下文,使文章从儿时观戏的回忆转到现实的回乡观戏。

C.文中两次写“我”的“近乡情怯”,强调出“我”在外生活多年,经受许多挫折的脆弱。

D.本文通过写儿时及长大后“我”观戏的经过,揭示了故乡梨园对生命昂扬积极的态度,表达了作者对故乡梨园的赞美与热爱之情。

20.本文题为《梨园有灵》,为何第③段作者却花了大量笔墨写儿时买牛肉羹的经历? (3分)

21.请从修辞手法的角度品析文中画线的语句。(3 分)

接着用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”

22.通读全文,说说“梨园”的“灵性”表现在哪些方面。(3 分)

三、作文(50分)

23.在各类描写中,心理描写是难度较大的一种,因为它的描写对象“无影无踪”,但却也无一不真实可感。请重读《社戏》相关段落.模仿鲁迅写“我”看社戏中的心情变化的写法,写一篇心理描写的小作文。200 字左右。

作文略

24.每一个传统节日都蕴藏着不同的民俗习惯,春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节......每一次与它们相遇,我们心中都会荡起涟漪。

请以《我最喜爱的传统节日》为题,写一篇文章,抒发你对某一个节日的喜爱之情。

要求:①内容具体,感情真挚,认识深刻。②文体不限(诗歌除外),不少于600字。③文中不要出现真实的地名、校名和人名。作文略

部编版八年级语文下册单元测试卷(一)

(时间;120分钟 满分120分)

(参考答案)

一、积累运用(28分)

1.阅读下列语段,回答问题。(4 分)

面对新型冠状肺炎疫情的严竣形势,为响映中央“停课不停学”的号召,2月9日,东风中学“空中课堂”开课了。通过网课学习,我们知道了鲁迅笔下偏僻的平桥村是他理想的乐土;通过网课学习,我们也感受到刘成章笔下陕北安塞腰鼓的páng礴气势;通过网课学习,我们还体会到吴伯箫背井离乡后想起挑着灯笼上学时的怅wǎng之情。

(1)给下列加点字注音,根据拼音写汉字。(2 分)

冠状(guān) 偏僻(pì) páng(磅)礴 怅wǎng(惘)

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。(2 分)

“竣”应改为“峻”“映”应改为“应”

2.下列句子中,加点的成语使用有误的一项是( C )(3 分)

A.行文至此,作者终于大彻大悟,“心凝形释,与万化冥合”,真正进入了忘却自我、超越功利的自由自在的境界。

B.精彩的演奏戛然而止,起先大厅里鸦雀无声,随即响起雷鸣般的掌声。

C.这起贪污案分布范围之广、团伙规模之大,令人叹为观止。

D.他们在上海滩风云变幻的时局中为了保护各行各业的精英人才,上演了一场革命志士与敌人之间惊心动魄的较量。

(解析:C.“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点,褒义词,用在此处不合语境。)

3.下列句子标点符号使用正确的一项是( B )(3 分)

A.在众多的医护人员中,我们不知道她来自哪个省市?

B.完成网上作业的同学,只占全班同学的十分之三四。

C.他大喊一声:“快跟我来”!就向前跑去。

D.《论语十二章》这样的古代经典,一定要能够流利背诵。

(解析:A.无疑而问,问号改为句号;C.感叹号应位于引号之内;D.“论语”应该用单书名号。)

4. 下列语句中没有语病的一项是( D )(3 分)

A.一种价值观要真正发挥作用,必须融人社会生活,让人们在实践中领悟它、感知它。

B.一个人是否善良取决于他能用爱心去包裹这个世界。

C.监察组将继续紧盯网吧乱象治理,努力营造健康绿色的上网。

D.文化是一个民族的精神和灵魂,是一个国家的软实力,它的力量在于“润物细无声”。

(解析:A.语序不当,应将“领悟”和“感知”交换位置;B.两面与一面搭配不

当,在“能”后边加上“否”;C.缺宾语,在句末加“环境”。)

5.下列句子衔接最恰当的一项是( A )(3分)

每个民族都有属于自己的节日。从节日中最能看到一个民族的特色。

, , , ,可以说,中国传统节日是人的节日。这一点与西方宗教性节日是迥然不同的,体现出鲜明的中华文化特色。

①所谓“相与之情厚”,通俗点讲就是人情味浓

②这一点在中国传统节日上也有鲜明的体现

③梁漱溟先生把中华民族精神总结概括为两点:一是向上之心强,二是相与之情厚

④春节的阖家团圆、融融泄泄,清明的祭扫先人、慎终追远,端午的追慕先烈、祈福纳祥,中秋的赏月饮酒、思念亲人,无不洋溢着浓厚的人间气息

A.③①②④

B.①②③④

C.④③②①

D.②③①④

6.古诗文默写。(5分)

(1)微君之故,胡为乎中露? (《诗经·式微》)

(2)青青子衿,悠悠我心。(《诗经·子衿》)

(3)气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中可用来鼓励和安慰朋友,道出了古今千年

人们的心声的名句是:海内存知己,天涯若比邻。

7.班级正在举办以“民俗与传统文化"为主题的班会活动,请你积极参与并完

成以下任务。(7分)

(1)请你为这次班会设计一项活动,并写出这项活动的设计思路。(3 分)

[示例一]活动内容:民俗文化知识竞赛。基本思路:组织者先设计竞赛题,班会上组织全体同学抢答,最后给优胜者颁奖。[示例二]活动内容:传统节日风俗短剧表演。基本思路:先按小组确定表演主题,然后进行角色分工,组织排练,最后在班会上依次展示。

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐哪一种?说说你的理由。(2 分)

[示例一]我推荐悬挂中国结。大红的中国结富有民族特色,悬挂在会场可以烘托出会场里热烈、喜庆的气氛。[示例二]我推荐张贴一些窗花。红色的窗花,多姿多彩的图案,可以更好地体现传统文化的韵味。

(3)赏读下面一副对联,表述有误的一项是( A )(2 分)

A.这是一幅行书书法作品,线条道劲,笔力凝聚,结构谨严,紧凑中不失舒朗。

4064635209550-104775266700B.汉字造字法有“六书”之说,对联中的“盛”和“传”均为形声字。

本义是鸟叫。

D.对联讲究平仄相对,上联以仄声字收尾,下联以平声字

收尾,因此,“龙有传人”为下联。

(解析:A.这是楷书书法作品。)

二、阅读理解(42分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

沪邑元宵灯火,以伞灯为最。灯作伞形,或圆,或六角,咸以五色锦笺①缀成,磨薄令如蝉翼,上镂人物、花鸟,细若茧丝。一灯之制,经岁始成,虽费百金不惜,但伞灯之出最迟,每俟诸灯兴阑②,于百花生日前后始盛。多至二三百盏,间以五彩吴绫③折枝花灯,偶缀禽、鱼、蝉、蝶,飞舞若生。又扎彩为亭,高可三四丈,名曰抬阁④ ,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈;或二层,或三层,每层以纹绣孩童,扮演杂剧,常扮《长生殿·玉环拜月》,兽炉中香烟一缕,烟际现月宫,姮娥⑤立殿左,左右侍女,各执宫扇,肩上立牛女二星,望之如在霄汉也。每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。笙箫鼓乐声彻夜不绝。而自通商后,无复有此盛事矣!同里张秋浦茂才⑥《岁事衢歌》有:“月夜笙箫步绿塍⑦,珠帘垂处小楼凭。吴绫输与谈笺纸,妙擅⑧江乡算伞灯。”盖伞灯之制,纸贵于绫,谈笺,邑之土产也。

雨苍氏曰:琐事耳,而插一叹想句,便寓绝大感慨。

(节选自《墨余录),有删改)

[注释]①锦笺 :精致华美的纸。②兴阑:兴尽。③绫:比绸缎还薄的一种丝织品。④抬阁:一种民间的游艺项目。在木制的小阁里有人扮饰戏曲人物,由别人抬着游行。⑤姮娥:嫦娥。⑥茂才:秀才。⑦塍(chéng):田埂。⑧擅:独揽,独占。

8.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)经岁始成 岁:年

(2)间以五彩吴绫折枝花灯 间:偶尔

(3)笙箫鼓乐声彻夜不绝 绝:断绝

(4)无复有此盛事矣 复:再,又

9.下列句中加点词语意义和用法相同的一项是( B )(2 分)

A.但伞灯之出最迟 告之于帝(《愚公移山》)

B.间以五彩吴绫折枝花灯 请以军礼见(《周亚夫军细柳》

C.而自通商后 困于心,衡于虑,而后作(《生于忧患,死于安乐》

D.纸贵于绫 至于夏水襄陵《三峡》

(解析:A.结构助词,的/代词;B.介词,用;C.连词,表转折/连词,表顺承;D.比/到。)

10.将下列句子翻译为现代汉语。(4分)

(1)咸以五色锦笺缀成,磨薄令如蝉翼。

都用精致华美的五色彩纸装饰而成,五色彩纸被打磨得薄如蝉翼。

(2)每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。

每种灯火经过时.(前后)绵延几里(远),照得夜里如同白天(一样亮)。

11.结合文中画波浪线的句子,说说“雨苍氏”有哪些感慨。(2分)

有通商后不再有“元宵灯火”兴盛的感慨;有对制作伞灯时谈笺纸价格高昂的感慨。

附参考译文:

沪城里的元宵节灯火,以伞灯最为漂亮。灯制成伞的形状.有的呈圆形。有的呈六角形,都用精致华美的五色彩纸装饰而成。五色彩纸被打磨得薄如蝉翼,上面绘刻有人物、花鸟,这些图画的笔锋和茧丝一样细。制作一益灯,要历经一年时间才能完成,即使耗费百金也在所不惜.但伞灯的展出是最迟的,常常是等到其他花灯兴尽之时。在百花节前后,伞灯才开始盛大展出。多的时候达到两三百益,有时用吴地的五彩丝织品在花灯上画上花卉。偶尔装饰禽、鱼、蝉、蝶的图案。飞翔舞动,相相如生。又或者用彩纸扎成亭子的形状,高大约三四丈,名叫抬阁。有时上面用龙风装饰,用云母石作为它的外壳.上下通明。光芒能照到几丈远;有的两层。有的三层。每层让穿着精关绣衣的孩童扮演杂剧,常常扮演的是《长生殿·玉环拜月》,兽形的香炉中飘着一缕香烟,云烟迷茫之处显现出月宫.嫦娥站立在宫殿左面,左右的侍女,各拿着一把团扇,肩上方显现出牛郎、织女两个星座。看上去如在天空中一样。每种灯火经过时.(前后)锦延几里(远),照得夜里如同白天(一样亮)。笙箫鼓奏乐的声音彻夜都不断绝。但是在通商之后。不再有这样的盛事了。同乡的张秋浦秀才在(岁事衢歌》中写道:“月夜笙箭步绿塍.珠帘垂处小楼凭。吴续输与谈笺纸,妙擅江乡算伞灯。”大概是说在伞灯的制作上。谈笺纸比丝织品更珍贵,谈笺纸,是沪域本地生产的。

雨苍氏说:(记录的这些)都是琐事。但是插一句感叹之语的话。其中又寄寓了很多感慨。

(二)阅读下面的文章,回答问题。(8 分)

青铜器的童年

张运

①考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

②铜和许多金属一样具有美丽的光泽,又富有延展性,可以经过锤炼做成很细很薄的器具。铜器用坏了,还可以回炉重新锻打或铸造,再做成新的器具,是传统的石器不能比拟的。

③人们最初只是利用天然出产的纯铜,也就是红铜制造铜器。红铜矿源稀少,硬度有限,熔点偏高,红铜器的发展因此受到限制,主要的生产工具仍然是石器。以后,人们逐渐发现铜多以伴生矿的形式存在,而含锡、铅等金属的铜矿石经过冶炼,可以产生出一种合金金属,这便是青铜。与红铜相比,青铜具有质地坚硬、熔点较低、容易铸造等特性。随着对青铜及铜矿物理特性的逐步认识,人们开始大量地铸造青铜器,青铜器逐渐进入了生活的各个领域。传统的史学观点认为,青铜器的出现对于社会进步意义重大,常常被认为是进入文明时代的标志之一。以青铜器为主要特征的时代被命名为青铜时代,而此前以红铜器、石器为主要特征的时代被命名为铜石并用时代。

④由于地理环境及文化传统的不同,世界各地在考古学文化的时代面貌与发展时序上存在较大差异。西亚的部分地区在公元前5 000年左右进入铜石并用时代,又在公元前3 000年前后进入了青铜时代。中国处于一个相对独立的地理环境,红铜稀缺,未能发展出一个以红铜器为主要特征的铜石并用时代。

⑤1975年,甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土了一件青铜刀。铜刀由单范铸成,弓背,微弧刃,短柄,具有北方骑马民族青铜器的造型特征。其出土地层的碳十四年代约在公元前3 280年一前2740年之间,这是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例。

⑥不过,开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。考古资料证实,从出土青铜刀的马家窑文化到龙山文化时代结束,历时近千年,已发现的青铜制品数量不多,遗址只有二十多处,基本处于约公元前2 500年一前2 000年的龙山文化时代。冶炼遗址规模都不大,器型也只是镜子、小刀、锥子等形状简单的日常用具,尚未发现青铜容器。从整体看,青铜器在中国出现后,未能得到迅速发展,究其原因,很可能与当时人们的矿产知识不足有关。现已发现的青铜器大多与红铜器同时存在,表明这些青铜器多半不是人们有意识地制造的合金,而是冶炼红铜时,矿石本身不纯,内含锡、铅所致。当时的青铜冶炼技术尚在探索之中。

⑦直到公元前2 000年左右的夏文化时期,人们才学会了通过选择伴生矿石来冶炼青铜合金,中国历史才真正进入了青铜时代。至商、周时期,以青铜礼器为代表的中国青铜文明发展到鼎盛阶段。

(选自中国国家博物馆编《文物里的古代中国》)

12.'下列说法符合文意的一项是( D )(2 分)

A.人类早期的时候,人们就把历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

B.青铜器的出现对于社会进步意义重大,青铜器逐渐进入了生活的各个领域,这就标志着社会进入文明时代。

C.甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的青铜刀,是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例,它的出现意味着进入了青铜时代。

D.“青铜器的童年”指在未真正进人青铜时代前,青铜已有出现,但青铜制品数量不多,遗址少,冶炼遗址规模不大,器具是简单的日常用具,青铜冶炼技术低的那段时间。

(解析:A.文中说的是“考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为......铁器时代”;B.文中说的是“常常被认为是进人文明时代的标志之一”;C.开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。文中说的是“直到公元前2000年左右的夏文化时......中国历史才真正进人了青铜时代”。)

13.选文第③段画线句使用了什么说明方法?有何作用? (3 分)

作比较,将青铜与红铜进行比较(1分),突出强调青铜质地坚硬、熔点较低、容易铸造的特性(2分)。

14.选文第⑥段的加点词能否去掉?为什么? (3 分)

不能,“基本”是大多数、大体上的意思,表范围(1分)。文中指这些遗址大多数属于龙山文化时代。去掉后,句意变为这些遗址全部属于龙山文化时代,与实际不符(1分)。“基本”一词体现了说明文语言的准确性(1分)

(三)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

鸡鸣在耳

刘成章

①难忘的改革开放初年,难忘的1986年。国庆刚过,我在《人民日报》副刊上发表了散文《安塞腰鼓》。也许缘于沾了国庆节的喜气,它接连被收入各种散文选本,几十年里,陆续有十多种语文课本选了它。许多人对结尾的那句“耳畔是一声渺远的鸡啼”情有独钟。其实我在写这句话的时候,几乎未经思考,是信手拈来。

②后来的某年清明节,我有幸在我们陕西参加了公祭轩辕黄帝的大典。场面庄严肃穆,来人众多。山上有历经五千年风霜雨雪而依然英姿勃发的黄帝手植柏,而群柏万棵,蓊郁满山,就像眼前这风尘仆仆从海内海外赶来的无数亲爱的男女同胞。他们有的是第一次踏上祖国的土地,然而都对轩辕无比敬仰。爱父母之邦,爱祖国,完全是天然的感情。身上流着炎黄血液的我们,即使到了火星上,情感仍会和华夏的这片土地纠缠。这片土地上的山脉、河流、草原、田野、笑声、眼泪,李白的诗、马致远的词、张岱那舟中人几粒、齐白石笔下的蛙,无一不在游子们心,上最柔软的地方产生共鸣。

③一位白发的加拿大籍同胞姓蒲。我们正在攀谈,不远的山上传来一声长长的鸡鸣。蒲先生听了,眼睛里立即放射出异乎寻常的光彩,钻石似的。他兴奋地说:“好温暖啊,咱们中国这鸡叫声!”他说,在他久居的温哥华,夜晚总是静得瘳人,有一天到了美国的一个小镇,天明时忽然听到了鸡叫,尽管那是地道的洋鸡,但他就觉得是听见了湖南老家的鸡叫,亲切,舒坦,心中仿佛出现了夜晚璀璨的灯光和雨后绚丽的彩虹。这真如诗人流沙河的诗句:“中国人有中国人的心态,中国人有中国人的耳朵。”我说,东晋有云:“闻鸡起舞。”蒲先生说,关于鸡,明代也有云:”立马先听第一声。”那一刻。我便联想到《安塞腰鼓》中最后的那句话了。原来。那鸡啼中涵蕴的美好、象征着希望的信念,是先人们代代播撒的种子。是一.直深藏于我的潜意识中的。

④黄帝陵前的台阶一共是95级。我们把它看作五千余年的中华文明史,每登一阶,就计算我们应是到了哪个朝代。蒲先生说.咱们文字中记载的鸡和鸡鸣,好像最早出现在《诗经)中。我说.是的是的。踏到第39级台阶的时候,我们粗算,正是到了先秦左右。“这应该就是吟唱出《诗经》的地方。”我说,“尽管违背《毛诗序》的诠释,我一直愿意将“风雨如晦,鸡鸣不已’理解为在艰难困苦中,总有希望存在。”

⑤在我的心里,《诗经》在此,我们中华民族的第一部诗歌总集在此,在这第39级台阶上。台阶上有如晦的风雨,也有啼叫不已、激越嘹亮的鸡鸣。中华民族从远古一路走来,经历了深重的灾难,然而不已的鸡鸣昭示,我们总会迎来天明,总会重新站起来,阔步向前。这是多么诗意的台阶,音乐的台阶,美的台阶。我们低着头,久久咀嚼品味。

⑥此后,每当我再想起《安塞腰鼓》结尾那一句的时候,我似乎就看到了伟大的轩辕。轩辕在上,那鸡啼声是轩辕的神遣之......《安塞腰技》,我只是幸运的代笔人罢了。它反映的是我们这片多灾多难的土地的意志,是我们这个改革开放的灿烂时代的意志。它是袅袅上升的一种山河情绪,一片情绪和意识交融的云。我一直期冀它能是上升到我们辽阔的民族精神云层的一片云,期冀它能和整个云层变作朝霞,润红苍白,化成雨滴,丰盈干瘪,期冀伴着那隆隆鼓声和黄帝陵前悠长的鸡鸣,人们一起向着明天意气风发地走去,脚步铿锵。

(节选自《光明日报》2019年11月22日)

15.说说《安塞腰鼓》结尾句“耳畔是一声渺远的鸡啼”有着怎样的艺术效果。(4分)

以声衬静(1分),用鸡啼反衬火烈的鼓声停止后大地的寂静(1分)。鸡啼也是天亮的标志(1.分),是新生活的开始,是希望的象征(1分)。

16.请你仿照第③段画线句子,写一句类似的话,揭示这篇文章想要表达的情感。(2分)

[示例]中国人有中国人的精神,中国人有中国人的情怀。

17.从修辞手法的角度赏析第⑤段画线的句子。(3分)

[示例一]运用排比(1分),使语句节奏明快,简洁有力(1分),层层递进地赞美《诗经》赋予中华民族的诗意之美、音乐之美、精神之美(1分)。[示例二]运用比喻(1分),寓指中华民族阔步向上(1分),一步步走向光明。走向希望,走向繁盛(1分)。

18.结合全文,说说你对第⑥段加点词“神遣之句”的理解。(2 分)

意在表达的鸡啼声中涵蕴的美好信念(1分),是一直深藏于炎黄子孙们的潜意识中的,已深深植人我们的骨髓(1分)。

(四)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

梨园有灵

蔡雅迪

①家乡的锣鼓声虽至今兴盛不辍,然重温暌违已久的乡土野腔高甲戏,已是十年之后。

②高甲戏通常就在庙宇、祠堂或野台之上表演,名曰酬神,实则聚集村内男女老幼,共享数日之乐,同饱眼耳口之福也。回忆童年,戏台子就搭在自家门外,开演之时,每以锣鼓聚众。站在窗边就可听见胡琴、单皮鼓、堂鼓、大锣等催场的声音,大有“万灶貔貅戈甲散,千家绮罗管弦鸣”一般承平日久之况味。这些高亢的锣鼓,就这样回旋在红砖古厝高高扬起的燕尾脊上,一路跋扈,直至消散于深夜。

③小时,搬着板凳、踩着叮当响的月光就去看戏,实则是凑热闹的。尽管台上乱哄哄你方唱罢我登场,我图的也不过是台下的小摊贩:豆腐脑、炸菜裸(guǒ)、水煎包、煮馄饨,小桌子一排连一排;还有卖荧光棒.、拨浪鼓儿、小糖人儿的......那时,伯父常带我买牛肉羹去:一对老夫妇推着铁车子就来了,碗里生粉、醋和姜都放得多,另加入食盐、少许味精、小苏打、碎葱花,配合着一派团团而上、生香活意的热气端上桌,只见透明鲜白的浓汤上是红棕色的挤挤挨挨的牛肉,配上零星的葱绿、碧青的蒜末以及漂浮着的“细若游丝”的姜黄色,煞是好看。用调羹一下一下舀着吃,只觉汤汁稠密咸鲜,牛肉香而不腻。朗朗圆月之下,只一盏昏灯、几粒飞虫、我与伯父一长一幼两道影子偕而缓归。如今,伯父已去,再回想起戏台子下的牛肉羹时竟总能嗅出高草飞虫、昏灯鼓声和当时明月那遙远而鲜活的“味道”来。

④后来,我高乡求学,常年如浮萍飘散在外,身影单薄......此番回乡,仍有几分情怯。

⑤回家的这几日,一连在村南的新台子上演了两场戏,其一便是《武松杀嫂》。胡想间,戏便开演了,那老武将出场,和着节拍,昂然走七步,定住,转头,面向观众,眼睛一瞪,亮相。一连串动作,真干净利落,风度逼人也!接着,用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”我意外地喜欢这响遏晴空的腔调!也许是命运的残酷还未曾磨平我骨子里极原始、极狂野的那种凭将一腔热肝脏,烈作三江沸春水的情怀吧。当天的戏服也令人难忘:那青罗袍子就在武松吟唱舞将时飘开来,露出红里子,那玉色裤管里则露出玫瑰紫里子,踢瞪得满台灰尘飞扬,叫人目眩。高甲戏出身草莽而特有的一股大气恢宏、生猛激昂的英雄气就这样扑面而来。这是失落已久的精神吗?我想,是那种义无反顾、石破天惊、怒发冲冠的精神.....

⑥经过几场戏的洗礼,那个近乡情更怯的身影突然发现梨园是有灵性的,而这瞬间的感化便使之收获了生活的勇气、宇宙的点津:与家乡梨园----高甲戏有关的一切,台下闹市、台前繁复的祭祀、台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠锦爱意,这些欢悦的细节、饱满的享受、热闹的追逐、情感的表达,实际上都是蓬勃蓊郁的生命热情对虚无的生存困境发出的形上挑战。这种反抗是知其不可而为之的,因为梨园不是未发觉生命的虚无,其实,在它火炽、明朗的色彩里早已经潜伏着“必定散场”的人生暗喻。你看那水袖分明染尽了红尘,数声叹息也掩埋于衣香鬓影中,隔世经年的梦境一再搬上舞台,恨只恨满座衣冠无相忆,有多繁华就有多凋败......也正因为如此,梨园对生命的昂扬积极,就不是肤浅盲目的鸵鸟式乐观和所谓的“正能量”,而是直面虚无后的觉醒:生命不应卑微绝望地生存,而要发现隐藏个体生命背后生生不息、不可摧毁的生存意志,这就是一个小生命本身的伟大和骄傲吧。

⑦于是,故乡梨园就在这样的景况中显示出灵性!

⑧我终于明白,生命即使孤独脆弱,也依然能够子然一身地承担起一个大宇宙。

19.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( C )(2 分)

A.文章第②段先声夺人,用锣鼓声引出下文对家乡梨园的描写,生动有趣。

B.文章第④段在结构上引出下文,使文章从儿时观戏的回忆转到现实的回乡观戏。

C.文中两次写“我”的“近乡情怯”,强调出“我”在外生活多年,经受许多挫折的脆弱。

D.本文通过写儿时及长大后“我”观戏的经过,揭示了故乡梨园对生命昂扬积极的态度,表达了作者对故乡梨园的赞美与热爱之情。

(解析:C.过度解读,文章没有表现这层意思。)

20.本文题为《梨园有灵》,为何第③段作者却花了大量笔墨写儿时买牛肉羹的经历? (3分)

从内容上说,在戏台下的闹市买的牛肉羹,在儿时的“我”的眼中,是故乡梨园之“灵”的一部分,以此衬托出“我”对故乡梨园的美好感受(2分);从结构上说,正是这份美好引出了下文“我”回乡再次观戏的内容(1分)。

21.请从修辞手法的角度品析文中画线的语句。(3 分)

接着用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”

运用比喻的修辞手法(1分),把演员唱戏的腔调比作布帛撕裂的声音,形象生动地表现出声音的穿透力和感染力强(1分),表达了“我”对这戏腔的喜欢与赞赏(1分)。

22.通读全文,说说“梨园”的“灵性”表现在哪些方面。(3 分)

①童年记忆中那遥远而鲜活的“味道”,观戏中的美食,是一种美好的灵性;②台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠绵爱意,是一种蓬勃蓊郁的灵性;③梨园自身直面虚无后的觉醒,对生命的积极昂扬的态度,更是一种灵性。(每点1分)

三、作文(50分)

23.在各类描写中,心理描写是难度较大的一种,因为它的描写对象“无影无踪”,但却也无一不真实可感。请重读《社戏》相关段落.模仿鲁迅写“我”看社戏中的心情变化的写法,写一篇心理描写的小作文。200 字左右。

作文略

24.每一个传统节日都蕴藏着不同的民俗习惯,春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节......每一次与它们相遇,我们心中都会荡起涟漪。

请以《我最喜爱的传统节日》为题,写一篇文章,抒发你对某一个节日的喜爱之情。

要求:①内容具体,感情真挚,认识深刻。②文体不限(诗歌除外),不少于600字。③文中不要出现真实的地名、校名和人名。作文略

(时间;120分钟 满分120分)

一、积累运用(28分)

1.阅读下列语段,回答问题。(4 分)

面对新型冠状肺炎疫情的严竣形势,为响映中央“停课不停学”的号召,2月9日,东风中学“空中课堂”开课了。通过网课学习,我们知道了鲁迅笔下偏僻的平桥村是他理想的乐土;通过网课学习,我们也感受到刘成章笔下陕北安塞腰鼓的páng礴气势;通过网课学习,我们还体会到吴伯箫背井离乡后想起挑着灯笼上学时的怅wǎng之情。

(1)给下列加点字注音,根据拼音写汉字。(2 分)

冠状( ) 偏僻( ) páng( )礴 怅wǎng( )

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。(2 分)

2.下列句子中,加点的成语使用有误的一项是( )(3 分)

A.行文至此,作者终于大彻大悟,“心凝形释,与万化冥合”,真正进入了忘却自我、超越功利的自由自在的境界。

B.精彩的演奏戛然而止,起先大厅里鸦雀无声,随即响起雷鸣般的掌声。

C.这起贪污案分布范围之广、团伙规模之大,令人叹为观止。

D.他们在上海滩风云变幻的时局中为了保护各行各业的精英人才,上演了一场革命志士与敌人之间惊心动魄的较量。

3.下列句子标点符号使用正确的一项是( )(3 分)

A.在众多的医护人员中,我们不知道她来自哪个省市?

B.完成网上作业的同学,只占全班同学的十分之三四。

C.他大喊一声:“快跟我来”!就向前跑去。

D.《论语十二章》这样的古代经典,一定要能够流利背诵。

4. 下列语句中没有语病的一项是( )(3 分)

A.一种价值观要真正发挥作用,必须融人社会生活,让人们在实践中领悟它、感知它。

B.一个人是否善良取决于他能用爱心去包裹这个世界。

C.监察组将继续紧盯网吧乱象治理,努力营造健康绿色的上网。

D.文化是一个民族的精神和灵魂,是一个国家的软实力,它的力量在于“润物细无声”。

5.下列句子衔接最恰当的一项是( )(3分)

每个民族都有属于自己的节日。从节日中最能看到一个民族的特色。

, , , ,可以说,中国传统节日是人的节日。这一点与西方宗教性节日是迥然不同的,体现出鲜明的中华文化特色。

①所谓“相与之情厚”,通俗点讲就是人情味浓

②这一点在中国传统节日上也有鲜明的体现

③梁漱溟先生把中华民族精神总结概括为两点:一是向上之心强,二是相与之情厚

④春节的阖家团圆、融融泄泄,清明的祭扫先人、慎终追远,端午的追慕先烈、祈福纳祥,中秋的赏月饮酒、思念亲人,无不洋溢着浓厚的人间气息

A.③①②④

B.①②③④

C.④③②①

D.②③①④

6.古诗文默写。(5分)

(1)微君之故, ? (《诗经·式微》)

(2)青青子衿, 。(《诗经·子衿》)

(3) ,波撼岳阳城。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中可用来鼓励和安慰朋友,道出了古今千年

人们的心声的名句是: , 。

7.班级正在举办以“民俗与传统文化"为主题的班会活动,请你积极参与并完

成以下任务。(7分)

(1)请你为这次班会设计一项活动,并写出这项活动的设计思路。(3 分)

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐哪一种?说说你的理由。(2 分)

(3)赏读下面一副对联,表述有误的一项是( )(2 分)

A.这是一幅行书书法作品,线条道劲,笔力凝聚,结构谨严,紧凑中不失舒朗。

4064635209550-104775266700B.汉字造字法有“六书”之说,对联中的“盛”和“传”均为形声字。

本义是鸟叫。

D.对联讲究平仄相对,上联以仄声字收尾,下联以平声字

收尾,因此,“龙有传人”为下联。

二、阅读理解(42分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

沪邑元宵灯火,以伞灯为最。灯作伞形,或圆,或六角,咸以五色锦笺①缀成,磨薄令如蝉翼,上镂人物、花鸟,细若茧丝。一灯之制,经岁始成,虽费百金不惜,但伞灯之出最迟,每俟诸灯兴阑②,于百花生日前后始盛。多至二三百盏,间以五彩吴绫③折枝花灯,偶缀禽、鱼、蝉、蝶,飞舞若生。又扎彩为亭,高可三四丈,名曰抬阁④ ,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈;或二层,或三层,每层以纹绣孩童,扮演杂剧,常扮《长生殿·玉环拜月》,兽炉中香烟一缕,烟际现月宫,姮娥⑤立殿左,左右侍女,各执宫扇,肩上立牛女二星,望之如在霄汉也。每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。笙箫鼓乐声彻夜不绝。而自通商后,无复有此盛事矣!同里张秋浦茂才⑥《岁事衢歌》有:“月夜笙箫步绿塍⑦,珠帘垂处小楼凭。吴绫输与谈笺纸,妙擅⑧江乡算伞灯。”盖伞灯之制,纸贵于绫,谈笺,邑之土产也。

雨苍氏曰:琐事耳,而插一叹想句,便寓绝大感慨。

(节选自《墨余录),有删改)

[注释]①锦笺 :精致华美的纸。②兴阑:兴尽。③绫:比绸缎还薄的一种丝织品。④抬阁:一种民间的游艺项目。在木制的小阁里有人扮饰戏曲人物,由别人抬着游行。⑤姮娥:嫦娥。⑥茂才:秀才。⑦塍(chéng):田埂。⑧擅:独揽,独占。

8.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)经岁始成 岁:

(2)间以五彩吴绫折枝花灯 间:

(3)笙箫鼓乐声彻夜不绝 绝:

(4)无复有此盛事矣 复:

9.下列句中加点词语意义和用法相同的一项是( )(2 分)

A.但伞灯之出最迟 告之于帝(《愚公移山》)

B.间以五彩吴绫折枝花灯 请以军礼见(《周亚夫军细柳》

C.而自通商后 困于心,衡于虑,而后作(《生于忧患,死于安乐》

D.纸贵于绫 至于夏水襄陵《三峡》

10.将下列句子翻译为现代汉语。(4分)

(1)咸以五色锦笺缀成,磨薄令如蝉翼。

(2)每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。

11.结合文中画波浪线的句子,说说“雨苍氏”有哪些感慨。(2分)

(二)阅读下面的文章,回答问题。(8 分)

青铜器的童年

张运

①考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

②铜和许多金属一样具有美丽的光泽,又富有延展性,可以经过锤炼做成很细很薄的器具。铜器用坏了,还可以回炉重新锻打或铸造,再做成新的器具,是传统的石器不能比拟的。

③人们最初只是利用天然出产的纯铜,也就是红铜制造铜器。红铜矿源稀少,硬度有限,熔点偏高,红铜器的发展因此受到限制,主要的生产工具仍然是石器。以后,人们逐渐发现铜多以伴生矿的形式存在,而含锡、铅等金属的铜矿石经过冶炼,可以产生出一种合金金属,这便是青铜。与红铜相比,青铜具有质地坚硬、熔点较低、容易铸造等特性。随着对青铜及铜矿物理特性的逐步认识,人们开始大量地铸造青铜器,青铜器逐渐进入了生活的各个领域。传统的史学观点认为,青铜器的出现对于社会进步意义重大,常常被认为是进入文明时代的标志之一。以青铜器为主要特征的时代被命名为青铜时代,而此前以红铜器、石器为主要特征的时代被命名为铜石并用时代。

④由于地理环境及文化传统的不同,世界各地在考古学文化的时代面貌与发展时序上存在较大差异。西亚的部分地区在公元前5 000年左右进入铜石并用时代,又在公元前3 000年前后进入了青铜时代。中国处于一个相对独立的地理环境,红铜稀缺,未能发展出一个以红铜器为主要特征的铜石并用时代。

⑤1975年,甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土了一件青铜刀。铜刀由单范铸成,弓背,微弧刃,短柄,具有北方骑马民族青铜器的造型特征。其出土地层的碳十四年代约在公元前3 280年一前2740年之间,这是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例。

⑥不过,开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。考古资料证实,从出土青铜刀的马家窑文化到龙山文化时代结束,历时近千年,已发现的青铜制品数量不多,遗址只有二十多处,基本处于约公元前2 500年一前2 000年的龙山文化时代。冶炼遗址规模都不大,器型也只是镜子、小刀、锥子等形状简单的日常用具,尚未发现青铜容器。从整体看,青铜器在中国出现后,未能得到迅速发展,究其原因,很可能与当时人们的矿产知识不足有关。现已发现的青铜器大多与红铜器同时存在,表明这些青铜器多半不是人们有意识地制造的合金,而是冶炼红铜时,矿石本身不纯,内含锡、铅所致。当时的青铜冶炼技术尚在探索之中。

⑦直到公元前2 000年左右的夏文化时期,人们才学会了通过选择伴生矿石来冶炼青铜合金,中国历史才真正进入了青铜时代。至商、周时期,以青铜礼器为代表的中国青铜文明发展到鼎盛阶段。

(选自中国国家博物馆编《文物里的古代中国》)

12.下列说法符合文意的一项是( )(2 分)

A.人类早期的时候,人们就把历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

B.青铜器的出现对于社会进步意义重大,青铜器逐渐进入了生活的各个领域,这就标志着社会进入文明时代。

C.甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的青铜刀,是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例,它的出现意味着进入了青铜时代。

D.“青铜器的童年”指在未真正进人青铜时代前,青铜已有出现,但青铜制品数量不多,遗址少,冶炼遗址规模不大,器具是简单的日常用具,青铜冶炼技术低的那段时间。

13.选文第③段画线句使用了什么说明方法?有何作用? (3 分)

14.选文第⑥段的加点词能否去掉?为什么? (3 分)

(三)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

鸡鸣在耳

刘成章

①难忘的改革开放初年,难忘的1986年。国庆刚过,我在《人民日报》副刊上发表了散文《安塞腰鼓》。也许缘于沾了国庆节的喜气,它接连被收入各种散文选本,几十年里,陆续有十多种语文课本选了它。许多人对结尾的那句“耳畔是一声渺远的鸡啼”情有独钟。其实我在写这句话的时候,几乎未经思考,是信手拈来。

②后来的某年清明节,我有幸在我们陕西参加了公祭轩辕黄帝的大典。场面庄严肃穆,来人众多。山上有历经五千年风霜雨雪而依然英姿勃发的黄帝手植柏,而群柏万棵,蓊郁满山,就像眼前这风尘仆仆从海内海外赶来的无数亲爱的男女同胞。他们有的是第一次踏上祖国的土地,然而都对轩辕无比敬仰。爱父母之邦,爱祖国,完全是天然的感情。身上流着炎黄血液的我们,即使到了火星上,情感仍会和华夏的这片土地纠缠。这片土地上的山脉、河流、草原、田野、笑声、眼泪,李白的诗、马致远的词、张岱那舟中人几粒、齐白石笔下的蛙,无一不在游子们心,上最柔软的地方产生共鸣。

③一位白发的加拿大籍同胞姓蒲。我们正在攀谈,不远的山上传来一声长长的鸡鸣。蒲先生听了,眼睛里立即放射出异乎寻常的光彩,钻石似的。他兴奋地说:“好温暖啊,咱们中国这鸡叫声!”他说,在他久居的温哥华,夜晚总是静得瘳人,有一天到了美国的一个小镇,天明时忽然听到了鸡叫,尽管那是地道的洋鸡,但他就觉得是听见了湖南老家的鸡叫,亲切,舒坦,心中仿佛出现了夜晚璀璨的灯光和雨后绚丽的彩虹。这真如诗人流沙河的诗句:“中国人有中国人的心态,中国人有中国人的耳朵。”我说,东晋有云:“闻鸡起舞。”蒲先生说,关于鸡,明代也有云:”立马先听第一声。”那一刻。我便联想到《安塞腰鼓》中最后的那句话了。原来。那鸡啼中涵蕴的美好、象征着希望的信念,是先人们代代播撒的种子。是一.直深藏于我的潜意识中的。

④黄帝陵前的台阶一共是95级。我们把它看作五千余年的中华文明史,每登一阶,就计算我们应是到了哪个朝代。蒲先生说.咱们文字中记载的鸡和鸡鸣,好像最早出现在《诗经)中。我说.是的是的。踏到第39级台阶的时候,我们粗算,正是到了先秦左右。“这应该就是吟唱出《诗经》的地方。”我说,“尽管违背《毛诗序》的诠释,我一直愿意将“风雨如晦,鸡鸣不已’理解为在艰难困苦中,总有希望存在。”

⑤在我的心里,《诗经》在此,我们中华民族的第一部诗歌总集在此,在这第39级台阶上。台阶上有如晦的风雨,也有啼叫不已、激越嘹亮的鸡鸣。中华民族从远古一路走来,经历了深重的灾难,然而不已的鸡鸣昭示,我们总会迎来天明,总会重新站起来,阔步向前。这是多么诗意的台阶,音乐的台阶,美的台阶。我们低着头,久久咀嚼品味。

⑥此后,每当我再想起《安塞腰鼓》结尾那一句的时候,我似乎就看到了伟大的轩辕。轩辕在上,那鸡啼声是轩辕的神遣之......《安塞腰技》,我只是幸运的代笔人罢了。它反映的是我们这片多灾多难的土地的意志,是我们这个改革开放的灿烂时代的意志。它是袅袅上升的一种山河情绪,一片情绪和意识交融的云。我一直期冀它能是上升到我们辽阔的民族精神云层的一片云,期冀它能和整个云层变作朝霞,润红苍白,化成雨滴,丰盈干瘪,期冀伴着那隆隆鼓声和黄帝陵前悠长的鸡鸣,人们一起向着明天意气风发地走去,脚步铿锵。

(节选自《光明日报》2019年11月22日)

15.说说《安塞腰鼓》结尾句“耳畔是一声渺远的鸡啼”有着怎样的艺术效果。(4分)

16.请你仿照第③段画线句子,写一句类似的话,揭示这篇文章想要表达的情感。(2分)

17.从修辞手法的角度赏析第⑤段画线的句子。(3分)

18.结合全文,说说你对第⑥段加点词“神遣之句”的理解。(2 分)

(四)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

梨园有灵

蔡雅迪

①家乡的锣鼓声虽至今兴盛不辍,然重温暌违已久的乡土野腔高甲戏,已是十年之后。

②高甲戏通常就在庙宇、祠堂或野台之上表演,名曰酬神,实则聚集村内男女老幼,共享数日之乐,同饱眼耳口之福也。回忆童年,戏台子就搭在自家门外,开演之时,每以锣鼓聚众。站在窗边就可听见胡琴、单皮鼓、堂鼓、大锣等催场的声音,大有“万灶貔貅戈甲散,千家绮罗管弦鸣”一般承平日久之况味。这些高亢的锣鼓,就这样回旋在红砖古厝高高扬起的燕尾脊上,一路跋扈,直至消散于深夜。

③小时,搬着板凳、踩着叮当响的月光就去看戏,实则是凑热闹的。尽管台上乱哄哄你方唱罢我登场,我图的也不过是台下的小摊贩:豆腐脑、炸菜裸(guǒ)、水煎包、煮馄饨,小桌子一排连一排;还有卖荧光棒.、拨浪鼓儿、小糖人儿的......那时,伯父常带我买牛肉羹去:一对老夫妇推着铁车子就来了,碗里生粉、醋和姜都放得多,另加入食盐、少许味精、小苏打、碎葱花,配合着一派团团而上、生香活意的热气端上桌,只见透明鲜白的浓汤上是红棕色的挤挤挨挨的牛肉,配上零星的葱绿、碧青的蒜末以及漂浮着的“细若游丝”的姜黄色,煞是好看。用调羹一下一下舀着吃,只觉汤汁稠密咸鲜,牛肉香而不腻。朗朗圆月之下,只一盏昏灯、几粒飞虫、我与伯父一长一幼两道影子偕而缓归。如今,伯父已去,再回想起戏台子下的牛肉羹时竟总能嗅出高草飞虫、昏灯鼓声和当时明月那遙远而鲜活的“味道”来。

④后来,我高乡求学,常年如浮萍飘散在外,身影单薄......此番回乡,仍有几分情怯。

⑤回家的这几日,一连在村南的新台子上演了两场戏,其一便是《武松杀嫂》。胡想间,戏便开演了,那老武将出场,和着节拍,昂然走七步,定住,转头,面向观众,眼睛一瞪,亮相。一连串动作,真干净利落,风度逼人也!接着,用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”我意外地喜欢这响遏晴空的腔调!也许是命运的残酷还未曾磨平我骨子里极原始、极狂野的那种凭将一腔热肝脏,烈作三江沸春水的情怀吧。当天的戏服也令人难忘:那青罗袍子就在武松吟唱舞将时飘开来,露出红里子,那玉色裤管里则露出玫瑰紫里子,踢瞪得满台灰尘飞扬,叫人目眩。高甲戏出身草莽而特有的一股大气恢宏、生猛激昂的英雄气就这样扑面而来。这是失落已久的精神吗?我想,是那种义无反顾、石破天惊、怒发冲冠的精神.....

⑥经过几场戏的洗礼,那个近乡情更怯的身影突然发现梨园是有灵性的,而这瞬间的感化便使之收获了生活的勇气、宇宙的点津:与家乡梨园----高甲戏有关的一切,台下闹市、台前繁复的祭祀、台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠锦爱意,这些欢悦的细节、饱满的享受、热闹的追逐、情感的表达,实际上都是蓬勃蓊郁的生命热情对虚无的生存困境发出的形上挑战。这种反抗是知其不可而为之的,因为梨园不是未发觉生命的虚无,其实,在它火炽、明朗的色彩里早已经潜伏着“必定散场”的人生暗喻。你看那水袖分明染尽了红尘,数声叹息也掩埋于衣香鬓影中,隔世经年的梦境一再搬上舞台,恨只恨满座衣冠无相忆,有多繁华就有多凋败......也正因为如此,梨园对生命的昂扬积极,就不是肤浅盲目的鸵鸟式乐观和所谓的“正能量”,而是直面虚无后的觉醒:生命不应卑微绝望地生存,而要发现隐藏个体生命背后生生不息、不可摧毁的生存意志,这就是一个小生命本身的伟大和骄傲吧。

⑦于是,故乡梨园就在这样的景况中显示出灵性!

⑧我终于明白,生命即使孤独脆弱,也依然能够子然一身地承担起一个大宇宙。

19.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(2 分)

A.文章第②段先声夺人,用锣鼓声引出下文对家乡梨园的描写,生动有趣。

B.文章第④段在结构上引出下文,使文章从儿时观戏的回忆转到现实的回乡观戏。

C.文中两次写“我”的“近乡情怯”,强调出“我”在外生活多年,经受许多挫折的脆弱。

D.本文通过写儿时及长大后“我”观戏的经过,揭示了故乡梨园对生命昂扬积极的态度,表达了作者对故乡梨园的赞美与热爱之情。

20.本文题为《梨园有灵》,为何第③段作者却花了大量笔墨写儿时买牛肉羹的经历? (3分)

21.请从修辞手法的角度品析文中画线的语句。(3 分)

接着用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”

22.通读全文,说说“梨园”的“灵性”表现在哪些方面。(3 分)

三、作文(50分)

23.在各类描写中,心理描写是难度较大的一种,因为它的描写对象“无影无踪”,但却也无一不真实可感。请重读《社戏》相关段落.模仿鲁迅写“我”看社戏中的心情变化的写法,写一篇心理描写的小作文。200 字左右。

作文略

24.每一个传统节日都蕴藏着不同的民俗习惯,春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节......每一次与它们相遇,我们心中都会荡起涟漪。

请以《我最喜爱的传统节日》为题,写一篇文章,抒发你对某一个节日的喜爱之情。

要求:①内容具体,感情真挚,认识深刻。②文体不限(诗歌除外),不少于600字。③文中不要出现真实的地名、校名和人名。作文略

部编版八年级语文下册单元测试卷(一)

(时间;120分钟 满分120分)

(参考答案)

一、积累运用(28分)

1.阅读下列语段,回答问题。(4 分)

面对新型冠状肺炎疫情的严竣形势,为响映中央“停课不停学”的号召,2月9日,东风中学“空中课堂”开课了。通过网课学习,我们知道了鲁迅笔下偏僻的平桥村是他理想的乐土;通过网课学习,我们也感受到刘成章笔下陕北安塞腰鼓的páng礴气势;通过网课学习,我们还体会到吴伯箫背井离乡后想起挑着灯笼上学时的怅wǎng之情。

(1)给下列加点字注音,根据拼音写汉字。(2 分)

冠状(guān) 偏僻(pì) páng(磅)礴 怅wǎng(惘)

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。(2 分)

“竣”应改为“峻”“映”应改为“应”

2.下列句子中,加点的成语使用有误的一项是( C )(3 分)

A.行文至此,作者终于大彻大悟,“心凝形释,与万化冥合”,真正进入了忘却自我、超越功利的自由自在的境界。

B.精彩的演奏戛然而止,起先大厅里鸦雀无声,随即响起雷鸣般的掌声。

C.这起贪污案分布范围之广、团伙规模之大,令人叹为观止。

D.他们在上海滩风云变幻的时局中为了保护各行各业的精英人才,上演了一场革命志士与敌人之间惊心动魄的较量。

(解析:C.“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点,褒义词,用在此处不合语境。)

3.下列句子标点符号使用正确的一项是( B )(3 分)

A.在众多的医护人员中,我们不知道她来自哪个省市?

B.完成网上作业的同学,只占全班同学的十分之三四。

C.他大喊一声:“快跟我来”!就向前跑去。

D.《论语十二章》这样的古代经典,一定要能够流利背诵。

(解析:A.无疑而问,问号改为句号;C.感叹号应位于引号之内;D.“论语”应该用单书名号。)

4. 下列语句中没有语病的一项是( D )(3 分)

A.一种价值观要真正发挥作用,必须融人社会生活,让人们在实践中领悟它、感知它。

B.一个人是否善良取决于他能用爱心去包裹这个世界。

C.监察组将继续紧盯网吧乱象治理,努力营造健康绿色的上网。

D.文化是一个民族的精神和灵魂,是一个国家的软实力,它的力量在于“润物细无声”。

(解析:A.语序不当,应将“领悟”和“感知”交换位置;B.两面与一面搭配不

当,在“能”后边加上“否”;C.缺宾语,在句末加“环境”。)

5.下列句子衔接最恰当的一项是( A )(3分)

每个民族都有属于自己的节日。从节日中最能看到一个民族的特色。

, , , ,可以说,中国传统节日是人的节日。这一点与西方宗教性节日是迥然不同的,体现出鲜明的中华文化特色。

①所谓“相与之情厚”,通俗点讲就是人情味浓

②这一点在中国传统节日上也有鲜明的体现

③梁漱溟先生把中华民族精神总结概括为两点:一是向上之心强,二是相与之情厚

④春节的阖家团圆、融融泄泄,清明的祭扫先人、慎终追远,端午的追慕先烈、祈福纳祥,中秋的赏月饮酒、思念亲人,无不洋溢着浓厚的人间气息

A.③①②④

B.①②③④

C.④③②①

D.②③①④

6.古诗文默写。(5分)

(1)微君之故,胡为乎中露? (《诗经·式微》)

(2)青青子衿,悠悠我心。(《诗经·子衿》)

(3)气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中可用来鼓励和安慰朋友,道出了古今千年

人们的心声的名句是:海内存知己,天涯若比邻。

7.班级正在举办以“民俗与传统文化"为主题的班会活动,请你积极参与并完

成以下任务。(7分)

(1)请你为这次班会设计一项活动,并写出这项活动的设计思路。(3 分)

[示例一]活动内容:民俗文化知识竞赛。基本思路:组织者先设计竞赛题,班会上组织全体同学抢答,最后给优胜者颁奖。[示例二]活动内容:传统节日风俗短剧表演。基本思路:先按小组确定表演主题,然后进行角色分工,组织排练,最后在班会上依次展示。

(2)布置会场时,同学们想选用一种富有传统文化意味的装饰物,你推荐哪一种?说说你的理由。(2 分)

[示例一]我推荐悬挂中国结。大红的中国结富有民族特色,悬挂在会场可以烘托出会场里热烈、喜庆的气氛。[示例二]我推荐张贴一些窗花。红色的窗花,多姿多彩的图案,可以更好地体现传统文化的韵味。

(3)赏读下面一副对联,表述有误的一项是( A )(2 分)

A.这是一幅行书书法作品,线条道劲,笔力凝聚,结构谨严,紧凑中不失舒朗。

4064635209550-104775266700B.汉字造字法有“六书”之说,对联中的“盛”和“传”均为形声字。

本义是鸟叫。

D.对联讲究平仄相对,上联以仄声字收尾,下联以平声字

收尾,因此,“龙有传人”为下联。

(解析:A.这是楷书书法作品。)

二、阅读理解(42分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(12分)

沪邑元宵灯火,以伞灯为最。灯作伞形,或圆,或六角,咸以五色锦笺①缀成,磨薄令如蝉翼,上镂人物、花鸟,细若茧丝。一灯之制,经岁始成,虽费百金不惜,但伞灯之出最迟,每俟诸灯兴阑②,于百花生日前后始盛。多至二三百盏,间以五彩吴绫③折枝花灯,偶缀禽、鱼、蝉、蝶,飞舞若生。又扎彩为亭,高可三四丈,名曰抬阁④ ,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈;或二层,或三层,每层以纹绣孩童,扮演杂剧,常扮《长生殿·玉环拜月》,兽炉中香烟一缕,烟际现月宫,姮娥⑤立殿左,左右侍女,各执宫扇,肩上立牛女二星,望之如在霄汉也。每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。笙箫鼓乐声彻夜不绝。而自通商后,无复有此盛事矣!同里张秋浦茂才⑥《岁事衢歌》有:“月夜笙箫步绿塍⑦,珠帘垂处小楼凭。吴绫输与谈笺纸,妙擅⑧江乡算伞灯。”盖伞灯之制,纸贵于绫,谈笺,邑之土产也。

雨苍氏曰:琐事耳,而插一叹想句,便寓绝大感慨。

(节选自《墨余录),有删改)

[注释]①锦笺 :精致华美的纸。②兴阑:兴尽。③绫:比绸缎还薄的一种丝织品。④抬阁:一种民间的游艺项目。在木制的小阁里有人扮饰戏曲人物,由别人抬着游行。⑤姮娥:嫦娥。⑥茂才:秀才。⑦塍(chéng):田埂。⑧擅:独揽,独占。

8.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)经岁始成 岁:年

(2)间以五彩吴绫折枝花灯 间:偶尔

(3)笙箫鼓乐声彻夜不绝 绝:断绝

(4)无复有此盛事矣 复:再,又

9.下列句中加点词语意义和用法相同的一项是( B )(2 分)

A.但伞灯之出最迟 告之于帝(《愚公移山》)

B.间以五彩吴绫折枝花灯 请以军礼见(《周亚夫军细柳》

C.而自通商后 困于心,衡于虑,而后作(《生于忧患,死于安乐》

D.纸贵于绫 至于夏水襄陵《三峡》

(解析:A.结构助词,的/代词;B.介词,用;C.连词,表转折/连词,表顺承;D.比/到。)

10.将下列句子翻译为现代汉语。(4分)

(1)咸以五色锦笺缀成,磨薄令如蝉翼。

都用精致华美的五色彩纸装饰而成,五色彩纸被打磨得薄如蝉翼。

(2)每灯过处,绵亘数里,光耀如昼。

每种灯火经过时.(前后)绵延几里(远),照得夜里如同白天(一样亮)。

11.结合文中画波浪线的句子,说说“雨苍氏”有哪些感慨。(2分)

有通商后不再有“元宵灯火”兴盛的感慨;有对制作伞灯时谈笺纸价格高昂的感慨。

附参考译文:

沪城里的元宵节灯火,以伞灯最为漂亮。灯制成伞的形状.有的呈圆形。有的呈六角形,都用精致华美的五色彩纸装饰而成。五色彩纸被打磨得薄如蝉翼,上面绘刻有人物、花鸟,这些图画的笔锋和茧丝一样细。制作一益灯,要历经一年时间才能完成,即使耗费百金也在所不惜.但伞灯的展出是最迟的,常常是等到其他花灯兴尽之时。在百花节前后,伞灯才开始盛大展出。多的时候达到两三百益,有时用吴地的五彩丝织品在花灯上画上花卉。偶尔装饰禽、鱼、蝉、蝶的图案。飞翔舞动,相相如生。又或者用彩纸扎成亭子的形状,高大约三四丈,名叫抬阁。有时上面用龙风装饰,用云母石作为它的外壳.上下通明。光芒能照到几丈远;有的两层。有的三层。每层让穿着精关绣衣的孩童扮演杂剧,常常扮演的是《长生殿·玉环拜月》,兽形的香炉中飘着一缕香烟,云烟迷茫之处显现出月宫.嫦娥站立在宫殿左面,左右的侍女,各拿着一把团扇,肩上方显现出牛郎、织女两个星座。看上去如在天空中一样。每种灯火经过时.(前后)锦延几里(远),照得夜里如同白天(一样亮)。笙箫鼓奏乐的声音彻夜都不断绝。但是在通商之后。不再有这样的盛事了。同乡的张秋浦秀才在(岁事衢歌》中写道:“月夜笙箭步绿塍.珠帘垂处小楼凭。吴续输与谈笺纸,妙擅江乡算伞灯。”大概是说在伞灯的制作上。谈笺纸比丝织品更珍贵,谈笺纸,是沪域本地生产的。

雨苍氏说:(记录的这些)都是琐事。但是插一句感叹之语的话。其中又寄寓了很多感慨。

(二)阅读下面的文章,回答问题。(8 分)

青铜器的童年

张运

①考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

②铜和许多金属一样具有美丽的光泽,又富有延展性,可以经过锤炼做成很细很薄的器具。铜器用坏了,还可以回炉重新锻打或铸造,再做成新的器具,是传统的石器不能比拟的。

③人们最初只是利用天然出产的纯铜,也就是红铜制造铜器。红铜矿源稀少,硬度有限,熔点偏高,红铜器的发展因此受到限制,主要的生产工具仍然是石器。以后,人们逐渐发现铜多以伴生矿的形式存在,而含锡、铅等金属的铜矿石经过冶炼,可以产生出一种合金金属,这便是青铜。与红铜相比,青铜具有质地坚硬、熔点较低、容易铸造等特性。随着对青铜及铜矿物理特性的逐步认识,人们开始大量地铸造青铜器,青铜器逐渐进入了生活的各个领域。传统的史学观点认为,青铜器的出现对于社会进步意义重大,常常被认为是进入文明时代的标志之一。以青铜器为主要特征的时代被命名为青铜时代,而此前以红铜器、石器为主要特征的时代被命名为铜石并用时代。

④由于地理环境及文化传统的不同,世界各地在考古学文化的时代面貌与发展时序上存在较大差异。西亚的部分地区在公元前5 000年左右进入铜石并用时代,又在公元前3 000年前后进入了青铜时代。中国处于一个相对独立的地理环境,红铜稀缺,未能发展出一个以红铜器为主要特征的铜石并用时代。

⑤1975年,甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土了一件青铜刀。铜刀由单范铸成,弓背,微弧刃,短柄,具有北方骑马民族青铜器的造型特征。其出土地层的碳十四年代约在公元前3 280年一前2740年之间,这是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例。

⑥不过,开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。考古资料证实,从出土青铜刀的马家窑文化到龙山文化时代结束,历时近千年,已发现的青铜制品数量不多,遗址只有二十多处,基本处于约公元前2 500年一前2 000年的龙山文化时代。冶炼遗址规模都不大,器型也只是镜子、小刀、锥子等形状简单的日常用具,尚未发现青铜容器。从整体看,青铜器在中国出现后,未能得到迅速发展,究其原因,很可能与当时人们的矿产知识不足有关。现已发现的青铜器大多与红铜器同时存在,表明这些青铜器多半不是人们有意识地制造的合金,而是冶炼红铜时,矿石本身不纯,内含锡、铅所致。当时的青铜冶炼技术尚在探索之中。

⑦直到公元前2 000年左右的夏文化时期,人们才学会了通过选择伴生矿石来冶炼青铜合金,中国历史才真正进入了青铜时代。至商、周时期,以青铜礼器为代表的中国青铜文明发展到鼎盛阶段。

(选自中国国家博物馆编《文物里的古代中国》)

12.'下列说法符合文意的一项是( D )(2 分)

A.人类早期的时候,人们就把历史划分为旧石器时代、中石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和铁器时代。

B.青铜器的出现对于社会进步意义重大,青铜器逐渐进入了生活的各个领域,这就标志着社会进入文明时代。

C.甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的青铜刀,是目前所能确证的中国最早的青铜器铸造实例,它的出现意味着进入了青铜时代。

D.“青铜器的童年”指在未真正进人青铜时代前,青铜已有出现,但青铜制品数量不多,遗址少,冶炼遗址规模不大,器具是简单的日常用具,青铜冶炼技术低的那段时间。

(解析:A.文中说的是“考古学者通常以生产工具为依据,把人类早期的历史划分为......铁器时代”;B.文中说的是“常常被认为是进人文明时代的标志之一”;C.开始铸造青铜器并不意味着已经进入了青铜时代。文中说的是“直到公元前2000年左右的夏文化时......中国历史才真正进人了青铜时代”。)

13.选文第③段画线句使用了什么说明方法?有何作用? (3 分)

作比较,将青铜与红铜进行比较(1分),突出强调青铜质地坚硬、熔点较低、容易铸造的特性(2分)。

14.选文第⑥段的加点词能否去掉?为什么? (3 分)

不能,“基本”是大多数、大体上的意思,表范围(1分)。文中指这些遗址大多数属于龙山文化时代。去掉后,句意变为这些遗址全部属于龙山文化时代,与实际不符(1分)。“基本”一词体现了说明文语言的准确性(1分)

(三)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

鸡鸣在耳

刘成章

①难忘的改革开放初年,难忘的1986年。国庆刚过,我在《人民日报》副刊上发表了散文《安塞腰鼓》。也许缘于沾了国庆节的喜气,它接连被收入各种散文选本,几十年里,陆续有十多种语文课本选了它。许多人对结尾的那句“耳畔是一声渺远的鸡啼”情有独钟。其实我在写这句话的时候,几乎未经思考,是信手拈来。

②后来的某年清明节,我有幸在我们陕西参加了公祭轩辕黄帝的大典。场面庄严肃穆,来人众多。山上有历经五千年风霜雨雪而依然英姿勃发的黄帝手植柏,而群柏万棵,蓊郁满山,就像眼前这风尘仆仆从海内海外赶来的无数亲爱的男女同胞。他们有的是第一次踏上祖国的土地,然而都对轩辕无比敬仰。爱父母之邦,爱祖国,完全是天然的感情。身上流着炎黄血液的我们,即使到了火星上,情感仍会和华夏的这片土地纠缠。这片土地上的山脉、河流、草原、田野、笑声、眼泪,李白的诗、马致远的词、张岱那舟中人几粒、齐白石笔下的蛙,无一不在游子们心,上最柔软的地方产生共鸣。

③一位白发的加拿大籍同胞姓蒲。我们正在攀谈,不远的山上传来一声长长的鸡鸣。蒲先生听了,眼睛里立即放射出异乎寻常的光彩,钻石似的。他兴奋地说:“好温暖啊,咱们中国这鸡叫声!”他说,在他久居的温哥华,夜晚总是静得瘳人,有一天到了美国的一个小镇,天明时忽然听到了鸡叫,尽管那是地道的洋鸡,但他就觉得是听见了湖南老家的鸡叫,亲切,舒坦,心中仿佛出现了夜晚璀璨的灯光和雨后绚丽的彩虹。这真如诗人流沙河的诗句:“中国人有中国人的心态,中国人有中国人的耳朵。”我说,东晋有云:“闻鸡起舞。”蒲先生说,关于鸡,明代也有云:”立马先听第一声。”那一刻。我便联想到《安塞腰鼓》中最后的那句话了。原来。那鸡啼中涵蕴的美好、象征着希望的信念,是先人们代代播撒的种子。是一.直深藏于我的潜意识中的。

④黄帝陵前的台阶一共是95级。我们把它看作五千余年的中华文明史,每登一阶,就计算我们应是到了哪个朝代。蒲先生说.咱们文字中记载的鸡和鸡鸣,好像最早出现在《诗经)中。我说.是的是的。踏到第39级台阶的时候,我们粗算,正是到了先秦左右。“这应该就是吟唱出《诗经》的地方。”我说,“尽管违背《毛诗序》的诠释,我一直愿意将“风雨如晦,鸡鸣不已’理解为在艰难困苦中,总有希望存在。”

⑤在我的心里,《诗经》在此,我们中华民族的第一部诗歌总集在此,在这第39级台阶上。台阶上有如晦的风雨,也有啼叫不已、激越嘹亮的鸡鸣。中华民族从远古一路走来,经历了深重的灾难,然而不已的鸡鸣昭示,我们总会迎来天明,总会重新站起来,阔步向前。这是多么诗意的台阶,音乐的台阶,美的台阶。我们低着头,久久咀嚼品味。

⑥此后,每当我再想起《安塞腰鼓》结尾那一句的时候,我似乎就看到了伟大的轩辕。轩辕在上,那鸡啼声是轩辕的神遣之......《安塞腰技》,我只是幸运的代笔人罢了。它反映的是我们这片多灾多难的土地的意志,是我们这个改革开放的灿烂时代的意志。它是袅袅上升的一种山河情绪,一片情绪和意识交融的云。我一直期冀它能是上升到我们辽阔的民族精神云层的一片云,期冀它能和整个云层变作朝霞,润红苍白,化成雨滴,丰盈干瘪,期冀伴着那隆隆鼓声和黄帝陵前悠长的鸡鸣,人们一起向着明天意气风发地走去,脚步铿锵。

(节选自《光明日报》2019年11月22日)

15.说说《安塞腰鼓》结尾句“耳畔是一声渺远的鸡啼”有着怎样的艺术效果。(4分)

以声衬静(1分),用鸡啼反衬火烈的鼓声停止后大地的寂静(1分)。鸡啼也是天亮的标志(1.分),是新生活的开始,是希望的象征(1分)。

16.请你仿照第③段画线句子,写一句类似的话,揭示这篇文章想要表达的情感。(2分)

[示例]中国人有中国人的精神,中国人有中国人的情怀。

17.从修辞手法的角度赏析第⑤段画线的句子。(3分)

[示例一]运用排比(1分),使语句节奏明快,简洁有力(1分),层层递进地赞美《诗经》赋予中华民族的诗意之美、音乐之美、精神之美(1分)。[示例二]运用比喻(1分),寓指中华民族阔步向上(1分),一步步走向光明。走向希望,走向繁盛(1分)。

18.结合全文,说说你对第⑥段加点词“神遣之句”的理解。(2 分)

意在表达的鸡啼声中涵蕴的美好信念(1分),是一直深藏于炎黄子孙们的潜意识中的,已深深植人我们的骨髓(1分)。

(四)阅读下面的文章,回答问题。(11 分)

梨园有灵

蔡雅迪

①家乡的锣鼓声虽至今兴盛不辍,然重温暌违已久的乡土野腔高甲戏,已是十年之后。

②高甲戏通常就在庙宇、祠堂或野台之上表演,名曰酬神,实则聚集村内男女老幼,共享数日之乐,同饱眼耳口之福也。回忆童年,戏台子就搭在自家门外,开演之时,每以锣鼓聚众。站在窗边就可听见胡琴、单皮鼓、堂鼓、大锣等催场的声音,大有“万灶貔貅戈甲散,千家绮罗管弦鸣”一般承平日久之况味。这些高亢的锣鼓,就这样回旋在红砖古厝高高扬起的燕尾脊上,一路跋扈,直至消散于深夜。

③小时,搬着板凳、踩着叮当响的月光就去看戏,实则是凑热闹的。尽管台上乱哄哄你方唱罢我登场,我图的也不过是台下的小摊贩:豆腐脑、炸菜裸(guǒ)、水煎包、煮馄饨,小桌子一排连一排;还有卖荧光棒.、拨浪鼓儿、小糖人儿的......那时,伯父常带我买牛肉羹去:一对老夫妇推着铁车子就来了,碗里生粉、醋和姜都放得多,另加入食盐、少许味精、小苏打、碎葱花,配合着一派团团而上、生香活意的热气端上桌,只见透明鲜白的浓汤上是红棕色的挤挤挨挨的牛肉,配上零星的葱绿、碧青的蒜末以及漂浮着的“细若游丝”的姜黄色,煞是好看。用调羹一下一下舀着吃,只觉汤汁稠密咸鲜,牛肉香而不腻。朗朗圆月之下,只一盏昏灯、几粒飞虫、我与伯父一长一幼两道影子偕而缓归。如今,伯父已去,再回想起戏台子下的牛肉羹时竟总能嗅出高草飞虫、昏灯鼓声和当时明月那遙远而鲜活的“味道”来。

④后来,我高乡求学,常年如浮萍飘散在外,身影单薄......此番回乡,仍有几分情怯。

⑤回家的这几日,一连在村南的新台子上演了两场戏,其一便是《武松杀嫂》。胡想间,戏便开演了,那老武将出场,和着节拍,昂然走七步,定住,转头,面向观众,眼睛一瞪,亮相。一连串动作,真干净利落,风度逼人也!接着,用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”我意外地喜欢这响遏晴空的腔调!也许是命运的残酷还未曾磨平我骨子里极原始、极狂野的那种凭将一腔热肝脏,烈作三江沸春水的情怀吧。当天的戏服也令人难忘:那青罗袍子就在武松吟唱舞将时飘开来,露出红里子,那玉色裤管里则露出玫瑰紫里子,踢瞪得满台灰尘飞扬,叫人目眩。高甲戏出身草莽而特有的一股大气恢宏、生猛激昂的英雄气就这样扑面而来。这是失落已久的精神吗?我想,是那种义无反顾、石破天惊、怒发冲冠的精神.....

⑥经过几场戏的洗礼,那个近乡情更怯的身影突然发现梨园是有灵性的,而这瞬间的感化便使之收获了生活的勇气、宇宙的点津:与家乡梨园----高甲戏有关的一切,台下闹市、台前繁复的祭祀、台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠锦爱意,这些欢悦的细节、饱满的享受、热闹的追逐、情感的表达,实际上都是蓬勃蓊郁的生命热情对虚无的生存困境发出的形上挑战。这种反抗是知其不可而为之的,因为梨园不是未发觉生命的虚无,其实,在它火炽、明朗的色彩里早已经潜伏着“必定散场”的人生暗喻。你看那水袖分明染尽了红尘,数声叹息也掩埋于衣香鬓影中,隔世经年的梦境一再搬上舞台,恨只恨满座衣冠无相忆,有多繁华就有多凋败......也正因为如此,梨园对生命的昂扬积极,就不是肤浅盲目的鸵鸟式乐观和所谓的“正能量”,而是直面虚无后的觉醒:生命不应卑微绝望地生存,而要发现隐藏个体生命背后生生不息、不可摧毁的生存意志,这就是一个小生命本身的伟大和骄傲吧。

⑦于是,故乡梨园就在这样的景况中显示出灵性!

⑧我终于明白,生命即使孤独脆弱,也依然能够子然一身地承担起一个大宇宙。

19.下列对文章相关内容的理解和分析,不正确的一项是( C )(2 分)

A.文章第②段先声夺人,用锣鼓声引出下文对家乡梨园的描写,生动有趣。

B.文章第④段在结构上引出下文,使文章从儿时观戏的回忆转到现实的回乡观戏。

C.文中两次写“我”的“近乡情怯”,强调出“我”在外生活多年,经受许多挫折的脆弱。

D.本文通过写儿时及长大后“我”观戏的经过,揭示了故乡梨园对生命昂扬积极的态度,表达了作者对故乡梨园的赞美与热爱之情。

(解析:C.过度解读,文章没有表现这层意思。)

20.本文题为《梨园有灵》,为何第③段作者却花了大量笔墨写儿时买牛肉羹的经历? (3分)

从内容上说,在戏台下的闹市买的牛肉羹,在儿时的“我”的眼中,是故乡梨园之“灵”的一部分,以此衬托出“我”对故乡梨园的美好感受(2分);从结构上说,正是这份美好引出了下文“我”回乡再次观戏的内容(1分)。

21.请从修辞手法的角度品析文中画线的语句。(3 分)

接着用手一捧胸前长白胡子,周身一震,声如裂帛:“啊呀”

运用比喻的修辞手法(1分),把演员唱戏的腔调比作布帛撕裂的声音,形象生动地表现出声音的穿透力和感染力强(1分),表达了“我”对这戏腔的喜欢与赞赏(1分)。

22.通读全文,说说“梨园”的“灵性”表现在哪些方面。(3 分)

①童年记忆中那遥远而鲜活的“味道”,观戏中的美食,是一种美好的灵性;②台上流光溢彩的华服、戏文里的沸腾豪情与缠绵爱意,是一种蓬勃蓊郁的灵性;③梨园自身直面虚无后的觉醒,对生命的积极昂扬的态度,更是一种灵性。(每点1分)

三、作文(50分)

23.在各类描写中,心理描写是难度较大的一种,因为它的描写对象“无影无踪”,但却也无一不真实可感。请重读《社戏》相关段落.模仿鲁迅写“我”看社戏中的心情变化的写法,写一篇心理描写的小作文。200 字左右。

作文略

24.每一个传统节日都蕴藏着不同的民俗习惯,春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节......每一次与它们相遇,我们心中都会荡起涟漪。

请以《我最喜爱的传统节日》为题,写一篇文章,抒发你对某一个节日的喜爱之情。

要求:①内容具体,感情真挚,认识深刻。②文体不限(诗歌除外),不少于600字。③文中不要出现真实的地名、校名和人名。作文略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读