新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件(34张):第2单元 6.芣苢 插秧歌

文档属性

| 名称 | 新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件(34张):第2单元 6.芣苢 插秧歌 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 375.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 13:34:07 | ||

图片预览

文档简介

芣 苢

插秧歌

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

杨万里(1127—1206),字廷秀,吉州吉水(今江西吉水)人。南宋诗人,与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大诗人”。自名书室为“诚斋”,世称“诚斋先生”。

杨万里一生作诗两万余首,传世作品有4 200余首,被誉为一代诗宗。他创造了语言浅近明白、清新自然、富有幽默情趣的“诚斋体”。杨万里的诗歌大多描写自然景物,且以此见长。他也有不少反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。著有《诚斋集》等。

【相关链接】

1.《诗经》:我国最早的一部诗歌总集,共收录周代诗歌305篇。原称《诗》或《诗三百》,汉代始称《诗经》。《诗经》在内容上分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”是周代各地的歌谣;“雅”是西周王畿地区的正声雅乐,又分“小雅”和“大雅”; “颂”是统治阶级宗庙祭祀的乐歌,又分为“周颂”“鲁颂”和“商颂”。

2.诗经六义:《诗经》从表现手法上分为赋、比、兴,从内容上分为风、雅、颂,合称“六义”。关于“赋、比、兴”,朱熹在《诗集传》卷一中解释说:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也。比者,以彼物比此物也。兴者,先言他物以引起所咏之词也。”

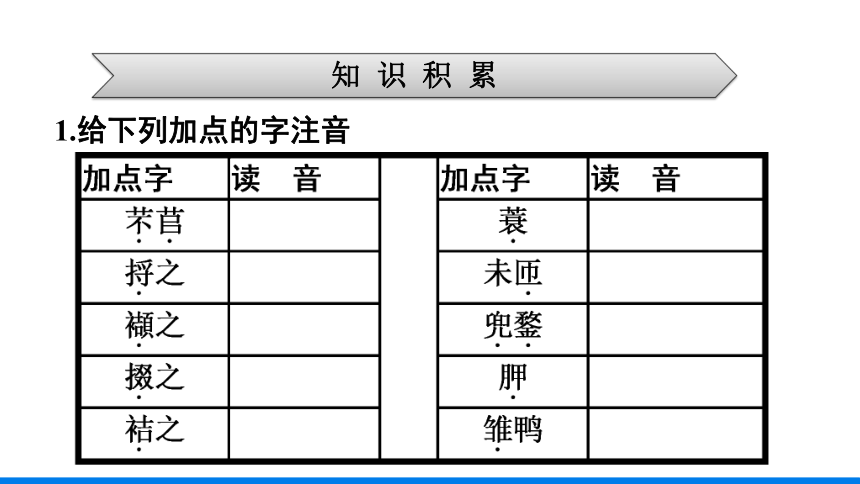

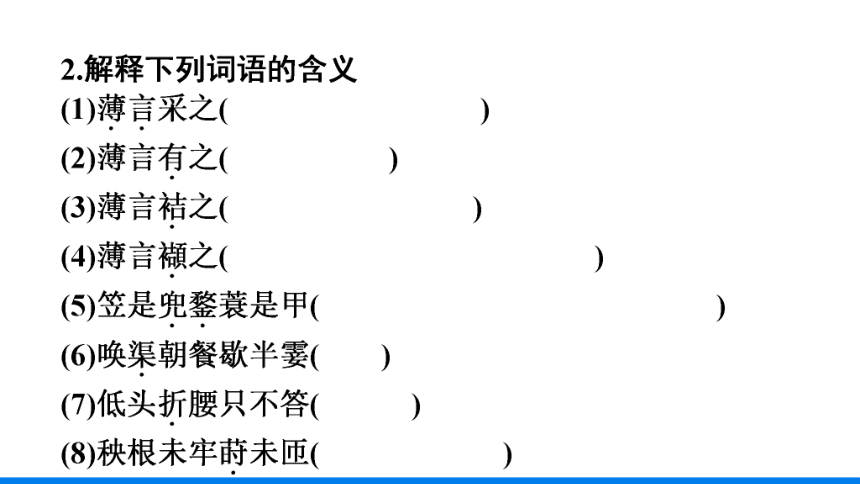

知 识 积 累

1.给下列加点的字注音

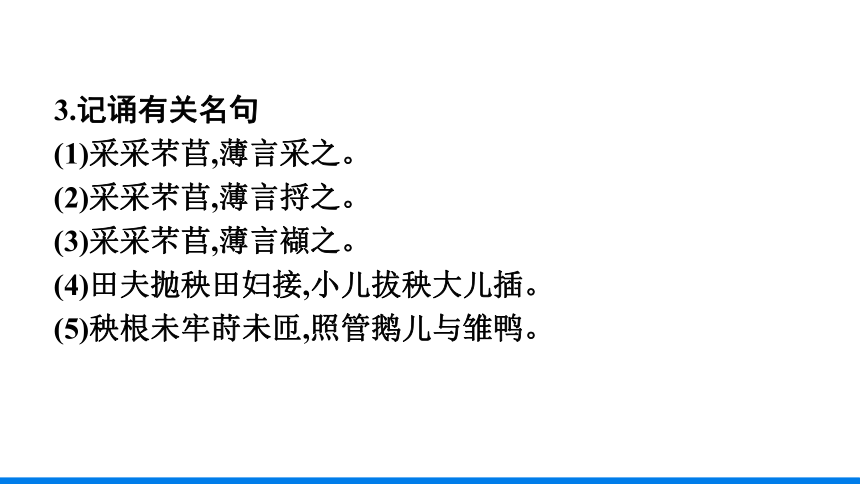

3.记诵有关名句

(1)采采芣苢,薄言采之。

(2)采采芣苢,薄言捋之。

(3)采采芣苢,薄言襭之。

(4)田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

(5)秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 理解诗歌内容

1.《芣苢》描绘了怎样的场景?

参考答案:描绘了在广阔的田野里,勤劳的劳动妇女们边采摘芣苢边唱歌的劳动景象。

2.《芣苢》是如何表现妇女们的劳作过程的?

参考答案:通过“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个动词的变换表现劳作的过程。

3.《插秧歌》表现了插秧时节农家怎样的繁忙情景?请加以概括。

参考答案:全家参与,冒雨进行,顾不上吃早饭和休息。

【任务二】 分析诗歌的写作特色

1.重章叠唱是《诗经》的一大特点,请就此分析《芣苢》一诗。

参考答案:“采采”二字意为“茂盛的样子”,这是叠字的运用。“薄言采之”中“薄”“言”是助词。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。全诗三章十二句,只有六个动词“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”是持续变化的,其余全是重叠,这确实是很特别的。

但这种看起来很单调的重叠,产生了简单明快、回环往复的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,读者却能够清楚地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。

2.赏析《插秧歌》首联。

参考答案:首联写热火朝天的劳动场面,“抛”“接”“拔”“插”,四个动词,准确具体平实,又暗示分工明确。尤以“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。只两句,热火朝天的劳动场面便跃然纸上。

3.《插秧歌》描绘了农忙时节一家四口冒雨插秧的劳动场景,其中第三句“笠是兜鍪蓑是甲”看似“游离诗外”,实则堪称“神来之笔”,请简要赏析。

参考答案:此句在结构上有承上启下的作用;内容上用“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,有一股火药味儿,暗示抢插稻秧简直就是一场紧张的战斗;也突出了农忙抢种的题旨。

课 堂 活 动

有人认为先人们采摘芣苢(车前草)是为了治恶疾,也有人认为,芣苢的叶子在比较嫩的时候可以吃,所以,诗歌中采摘车前草是用来食用的。你认为哪种说法合理?结合有关资料,阐述你的看法。

提示:本题没有固定答案,只要言之成理、言之有据即可。

答案:略

整 合 建 构

【审美鉴赏】

新鲜之意 活泼之趣

这首《插秧歌》似率口而出,却不乏耐人寻味的新鲜之意和活泼之趣。诗的首联,以极其通俗生动的语言展示了插秧的繁忙景象。“抛”“接”“拔”“插”四个动词用语直白却极为传神,描绘出全家老少齐上阵,为抢农时忙碌不停的场景。诗的颔联,诗人别出心裁地将“斗笠”比作头盔,将“蓑衣”比作铠甲,用语新鲜活泼,暗示了冒雨插秧恰如一场紧张的战斗;而“雨从头上湿到胛”明白如话,写出雨势之猛,上下两句表现出农人在

恶劣的天气条件下插秧不辍的艰辛和吃苦耐劳的精神。诗的颈联,诗人巧妙地插入了画外音,家人招呼农人用早餐并小憩片刻,可农人却依然低头弯腰劳作不辍。这一“唤”与“不答”,给紧张的插秧场面以灵动的点染,极富生活情趣。诗的尾联极富生活气息,用生动朴实的语言勾勒出时时尽力、事事操心的农人形象。

【素材挖掘】

●热爱劳动,从我做起 高尔基说:“劳动是世界上一切快乐和一切美好事物的源泉。”我们每天都会看到劳动的人们,他们或许是工人,或许是学生,或许是退休老人……他们在用自己的劳动,为我们创造一个美丽的校园,一个良好的学习环境。而我们所能做的就是珍惜、尊重他们的劳动果实,当他们很累时,给他们一个微笑,一声问候,帮他们捡起一片垃圾,递上一杯热水……

●劳动创造幸福 “民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。不管是先秦采摘芣苢的妇女,还是宋代插秧苗的农人,他们都在劳动中感受到了收获的快乐和幸福。

●合作缔造成功 在《插秧歌》一诗中我们看到了合作的重要性,如果不是家人的齐心协力,怎能快速地在雨中抢插稻秧?俗话说:“兄弟同心,其利断金。”一个人的力量太小,只有通过合作,才能拥抱成功。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

答案:A

解析:A项,“簿”应读“bù”。

答案:B

解析:B项,“匝”的意思是“布满、遍及”。

3.下列选项中,关于两首诗歌内容的理解与赏析不正确的一项是( )

A.《芣苢》采用重章叠句的手法,全诗三章十二句,却只有六个动词“采、有、掇、捋、袺、襭”,这种看似单调的重叠,恰恰产生了简单明快、往复回环的音乐感。

B.《芣苢》中六个动词的变化,既表现了越采越多直到满载而归的劳动过程,又体现了人们劳作时的欢欣和热情。

C.《插秧歌》中以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异于一场紧张的战斗。

D.《插秧歌》的五、六两句写家人让他们歇那么一小会儿,他们对田埂上的呼唤置若罔闻,无人动作,无人答话。

答案:D

解析:D项,“置若罔闻”“无人答话”说法不当,是他们忙于插秧,无暇顾及吃早餐和休息。

4.下列关于《诗经》的说法,不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,大抵是西周初年至春秋中叶五百年间的作品。本称《诗》,据传是孔子撰写,汉代将它奉为经典,故称《诗经》,共305首。

B.《诗经》中的“雅”多是贵族祭祀的诗歌,祈丰年,颂祖德;“颂”则是宗庙祭祀的诗歌。“雅”“颂”中的诗歌,对于我们考察早期历史、宗教与社会有很大的价值。

C.《诗经》中的“六义”指的是“风、雅、颂、赋、比、兴”,“风、雅、颂”是按内容对《诗经》进行的分类,“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。

D.孔子说“不学诗,无以言”。他认为研究《诗经》可以培养联想力,提高观察力;可以运用其中的道理侍奉父母,服侍君主,从而齐家、治国、平天下。

答案:A

解析:A项,据传曾经孔子删削、整理,而不是孔子撰写。

二、思考与探究

5.除了《芣苢》与《插秧歌》,古代描写劳作场景的诗歌还有不少,请说出以下两首诗歌各自描写了一幅怎样的劳动图景。

(1)《诗经·陈风·东门之池》:“东门之池,可以沤(洗,浸泡)麻。彼美淑姬,可与晤歌。东门之池,可以沤纻(苎麻)。彼美淑姬,可与晤语。东门之池,可以沤菅(菅草)。彼美淑姬,可与晤言。”

劳动图景:?

(2)宋代诗人范成大《四时田园杂兴》:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”

劳动图景:?

参考答案:(1)描写了一群青年男女在护城河里浸麻、洗麻、漂麻,一边劳作一边说笑的场景。

(2)描绘了农民欢笑歌唱,趁着霜后的晴天通宵打谷的繁忙景象。

插秧歌

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

杨万里(1127—1206),字廷秀,吉州吉水(今江西吉水)人。南宋诗人,与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大诗人”。自名书室为“诚斋”,世称“诚斋先生”。

杨万里一生作诗两万余首,传世作品有4 200余首,被誉为一代诗宗。他创造了语言浅近明白、清新自然、富有幽默情趣的“诚斋体”。杨万里的诗歌大多描写自然景物,且以此见长。他也有不少反映民间疾苦、抒发爱国感情的作品。著有《诚斋集》等。

【相关链接】

1.《诗经》:我国最早的一部诗歌总集,共收录周代诗歌305篇。原称《诗》或《诗三百》,汉代始称《诗经》。《诗经》在内容上分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”是周代各地的歌谣;“雅”是西周王畿地区的正声雅乐,又分“小雅”和“大雅”; “颂”是统治阶级宗庙祭祀的乐歌,又分为“周颂”“鲁颂”和“商颂”。

2.诗经六义:《诗经》从表现手法上分为赋、比、兴,从内容上分为风、雅、颂,合称“六义”。关于“赋、比、兴”,朱熹在《诗集传》卷一中解释说:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也。比者,以彼物比此物也。兴者,先言他物以引起所咏之词也。”

知 识 积 累

1.给下列加点的字注音

3.记诵有关名句

(1)采采芣苢,薄言采之。

(2)采采芣苢,薄言捋之。

(3)采采芣苢,薄言襭之。

(4)田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

(5)秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 理解诗歌内容

1.《芣苢》描绘了怎样的场景?

参考答案:描绘了在广阔的田野里,勤劳的劳动妇女们边采摘芣苢边唱歌的劳动景象。

2.《芣苢》是如何表现妇女们的劳作过程的?

参考答案:通过“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个动词的变换表现劳作的过程。

3.《插秧歌》表现了插秧时节农家怎样的繁忙情景?请加以概括。

参考答案:全家参与,冒雨进行,顾不上吃早饭和休息。

【任务二】 分析诗歌的写作特色

1.重章叠唱是《诗经》的一大特点,请就此分析《芣苢》一诗。

参考答案:“采采”二字意为“茂盛的样子”,这是叠字的运用。“薄言采之”中“薄”“言”是助词。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。全诗三章十二句,只有六个动词“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”是持续变化的,其余全是重叠,这确实是很特别的。

但这种看起来很单调的重叠,产生了简单明快、回环往复的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,读者却能够清楚地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。

2.赏析《插秧歌》首联。

参考答案:首联写热火朝天的劳动场面,“抛”“接”“拔”“插”,四个动词,准确具体平实,又暗示分工明确。尤以“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。只两句,热火朝天的劳动场面便跃然纸上。

3.《插秧歌》描绘了农忙时节一家四口冒雨插秧的劳动场景,其中第三句“笠是兜鍪蓑是甲”看似“游离诗外”,实则堪称“神来之笔”,请简要赏析。

参考答案:此句在结构上有承上启下的作用;内容上用“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,有一股火药味儿,暗示抢插稻秧简直就是一场紧张的战斗;也突出了农忙抢种的题旨。

课 堂 活 动

有人认为先人们采摘芣苢(车前草)是为了治恶疾,也有人认为,芣苢的叶子在比较嫩的时候可以吃,所以,诗歌中采摘车前草是用来食用的。你认为哪种说法合理?结合有关资料,阐述你的看法。

提示:本题没有固定答案,只要言之成理、言之有据即可。

答案:略

整 合 建 构

【审美鉴赏】

新鲜之意 活泼之趣

这首《插秧歌》似率口而出,却不乏耐人寻味的新鲜之意和活泼之趣。诗的首联,以极其通俗生动的语言展示了插秧的繁忙景象。“抛”“接”“拔”“插”四个动词用语直白却极为传神,描绘出全家老少齐上阵,为抢农时忙碌不停的场景。诗的颔联,诗人别出心裁地将“斗笠”比作头盔,将“蓑衣”比作铠甲,用语新鲜活泼,暗示了冒雨插秧恰如一场紧张的战斗;而“雨从头上湿到胛”明白如话,写出雨势之猛,上下两句表现出农人在

恶劣的天气条件下插秧不辍的艰辛和吃苦耐劳的精神。诗的颈联,诗人巧妙地插入了画外音,家人招呼农人用早餐并小憩片刻,可农人却依然低头弯腰劳作不辍。这一“唤”与“不答”,给紧张的插秧场面以灵动的点染,极富生活情趣。诗的尾联极富生活气息,用生动朴实的语言勾勒出时时尽力、事事操心的农人形象。

【素材挖掘】

●热爱劳动,从我做起 高尔基说:“劳动是世界上一切快乐和一切美好事物的源泉。”我们每天都会看到劳动的人们,他们或许是工人,或许是学生,或许是退休老人……他们在用自己的劳动,为我们创造一个美丽的校园,一个良好的学习环境。而我们所能做的就是珍惜、尊重他们的劳动果实,当他们很累时,给他们一个微笑,一声问候,帮他们捡起一片垃圾,递上一杯热水……

●劳动创造幸福 “民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。不管是先秦采摘芣苢的妇女,还是宋代插秧苗的农人,他们都在劳动中感受到了收获的快乐和幸福。

●合作缔造成功 在《插秧歌》一诗中我们看到了合作的重要性,如果不是家人的齐心协力,怎能快速地在雨中抢插稻秧?俗话说:“兄弟同心,其利断金。”一个人的力量太小,只有通过合作,才能拥抱成功。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

答案:A

解析:A项,“簿”应读“bù”。

答案:B

解析:B项,“匝”的意思是“布满、遍及”。

3.下列选项中,关于两首诗歌内容的理解与赏析不正确的一项是( )

A.《芣苢》采用重章叠句的手法,全诗三章十二句,却只有六个动词“采、有、掇、捋、袺、襭”,这种看似单调的重叠,恰恰产生了简单明快、往复回环的音乐感。

B.《芣苢》中六个动词的变化,既表现了越采越多直到满载而归的劳动过程,又体现了人们劳作时的欢欣和热情。

C.《插秧歌》中以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异于一场紧张的战斗。

D.《插秧歌》的五、六两句写家人让他们歇那么一小会儿,他们对田埂上的呼唤置若罔闻,无人动作,无人答话。

答案:D

解析:D项,“置若罔闻”“无人答话”说法不当,是他们忙于插秧,无暇顾及吃早餐和休息。

4.下列关于《诗经》的说法,不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,大抵是西周初年至春秋中叶五百年间的作品。本称《诗》,据传是孔子撰写,汉代将它奉为经典,故称《诗经》,共305首。

B.《诗经》中的“雅”多是贵族祭祀的诗歌,祈丰年,颂祖德;“颂”则是宗庙祭祀的诗歌。“雅”“颂”中的诗歌,对于我们考察早期历史、宗教与社会有很大的价值。

C.《诗经》中的“六义”指的是“风、雅、颂、赋、比、兴”,“风、雅、颂”是按内容对《诗经》进行的分类,“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。

D.孔子说“不学诗,无以言”。他认为研究《诗经》可以培养联想力,提高观察力;可以运用其中的道理侍奉父母,服侍君主,从而齐家、治国、平天下。

答案:A

解析:A项,据传曾经孔子删削、整理,而不是孔子撰写。

二、思考与探究

5.除了《芣苢》与《插秧歌》,古代描写劳作场景的诗歌还有不少,请说出以下两首诗歌各自描写了一幅怎样的劳动图景。

(1)《诗经·陈风·东门之池》:“东门之池,可以沤(洗,浸泡)麻。彼美淑姬,可与晤歌。东门之池,可以沤纻(苎麻)。彼美淑姬,可与晤语。东门之池,可以沤菅(菅草)。彼美淑姬,可与晤言。”

劳动图景:?

(2)宋代诗人范成大《四时田园杂兴》:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”

劳动图景:?

参考答案:(1)描写了一群青年男女在护城河里浸麻、洗麻、漂麻,一边劳作一边说笑的场景。

(2)描绘了农民欢笑歌唱,趁着霜后的晴天通宵打谷的繁忙景象。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读