北师大版数学四年级下册第3单元 小数乘法 单元集体备课教案

文档属性

| 名称 | 北师大版数学四年级下册第3单元 小数乘法 单元集体备课教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

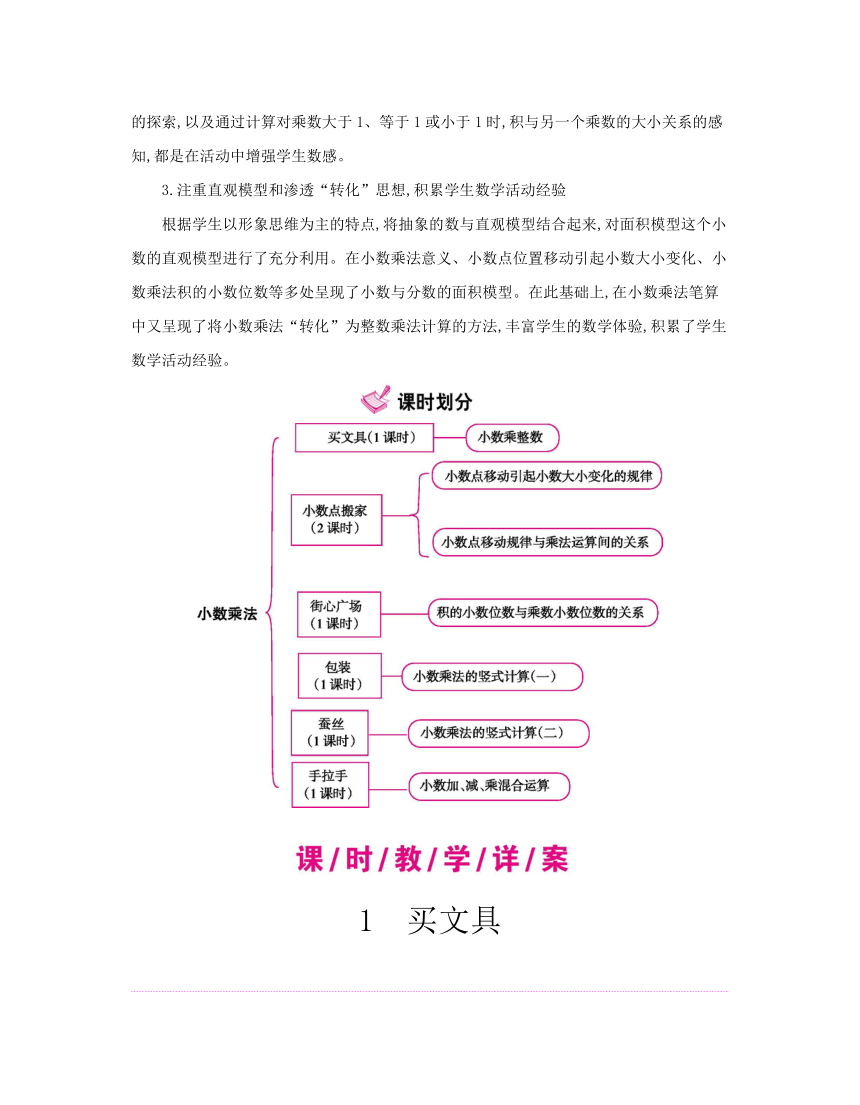

第3单元 小数乘法

本单元内容主要包括小数乘法的意义、小数点移动引起小数大小变化的规律、积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系、小数乘法和混合运算以及解决简单的实际问题。

本单元是在学生学习了小数的意义和小数加减法的基础上进行编排的,教材设计了许多学生感兴趣的、有数学价值的生活情境,使学生在探究问题的过程中学习数学。同时教材突出了对运算意义的理解,强调用与学生知识经验密切关联的问题引起学生讨论,在解决问题的过程中学会和应用数学知识。解决了小数乘法的关键问题,帮助学生掌握了一般的方法,为后面的学习打下坚实的基础。

1.能结合具体情境,了解小数乘法的意义。

2.通过具体情境和实际操作,发现小数点位置移动引起小数大小变化的规律,了解积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。

3.能正确计算小数乘法,能运用小数乘法解决一些简单的实际问题。

在合作交流、探究与思考中,感受小数的意义和小数加减法、整数乘法、整数混合运算、小数乘法及小数混合运算之间的联系和区别,培养学生的迁移能力和合作能力。

1.通过设置有趣的、学生熟悉的情境,让学生在情境中充分地讨论交流,并结合实际操作解决问题。

2.通过观察、比较、讨论等活动探究知识的内在联系,深化对所学知识的理解,渗透转化思想。

1.通过解决现实生活中的小数乘法的实际问题,感受数学与生活的密切联系,体验小数乘法的应用价值。

2.让学生感受到生活中处处有数学,在解决问题的过程中增强自主探究的愿望,获得成功的体验以及学习数学的乐趣和自信心。

【重点】 理解小数乘法的意义,发现小数点移动规律及积的小数位数和乘数中小数位数的关系。

【难点】 能灵活运用小数乘法解决一些实际问题。

1.结合解决实际问题,经历探索小数乘法计算方法的过程,理解算理,掌握基本的计算方法

注重计算教学与解决问题相结合是本套教材编写的一个原则。探索小数乘法的计算方法,就要让学生经历如下过程:“文具店” 探索的是简单的一位小数乘整数的算理,掌握小数乘整数的口算方法;“小数点搬家”是研究小数点位置移动引起小数大小变化的规律,为研究小数乘小数的算理奠定基础;“街心广场”探索的是小数乘小数的算理,掌握积的小数位数的规律,进而把小数乘法转化为整数的乘法,体现转化的数学思想;“包装”与“蚕丝”则综合前面对小数乘法的认识,学习小数乘法的竖式笔算。

2.在小数乘法的计算过程中,重视发展学生的数感

“文具店”等课在探索小数乘法的算理时,在学习小数笔算乘法前,教材通过让学生先估一估,渗透估计的策略,解释计算结果的合理性;学生掌握了小数乘法的基本算法后,教材又在“包装”一课中鼓励学生算法多样化,在“手拉手”一课中鼓励学生用运算律进行计算,这些都是对学生数感的培养。此外,让学生对小数点位置移动引起小数大小变化等规律的探索,以及通过计算对乘数大于1、等于1或小于1时,积与另一个乘数的大小关系的感知,都是在活动中增强学生数感。

3.注重直观模型和渗透“转化”思想,积累学生数学活动经验

根据学生以形象思维为主的特点,将抽象的数与直观模型结合起来,对面积模型这个小数的直观模型进行了充分利用。在小数乘法意义、小数点位置移动引起小数大小变化、小数乘法积的小数位数等多处呈现了小数与分数的面积模型。在此基础上,在小数乘法笔算中又呈现了将小数乘法“转化”为整数乘法计算的方法,丰富学生的数学体验,积累了学生数学活动经验。

1 买文具

本课的主要内容是让学生初步了解小数乘法的意义及能计算出简单的小数与整数相乘的结果。教材通过创设“买文具”的情境,引导学生提出数学问题,然后对“买4块橡皮需要多少元?”展开讨论。由于学生已经学过小数的意义、小数加减法,并掌握了整数乘法的意义,因此“求4个0.2是多少”与整数乘法的意义相同,学生列出乘法算式是没有问题的,而在教学“0.2×4等于多少”时,教师应鼓励学生采用不同的方法探索,再用自己的语言进行解释交流。教材中呈现的方法都突出呈现了乘法的意义,分别运用元、角、分的转化,借助直观模型和利用小数的意义得出了结果,教师应引导学生重点对这三种方法展开讨论,以进一步体会小数乘法的意义。

1.通过具体情境和实际操作,初步了解小数乘法的意义。

2.结合小数乘法的意义,能计算出简单的小数与整数相乘的结果。

3.通过探究小数乘整数的计算方法,培养学生的类推迁移、转化的数学思维。

4.在解决实际问题的过程中,体验数学的价值。

【重点】 使学生了解小数乘法的意义。

【难点】 能够计算出简单的小数乘整数的结果。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 收集一些文具的价格并用小数表示出来

计算

4.5+3.2= 2.3+5.6=

3.2-1.4= 33.2-12.7-10.3=

54.3+7.62= 18.7-2.91=

【参考答案】 7.7 7.9 1.8 10.2 61.92 15.79

方法一

师:前面我们已经学过小数的有关知识,今天这节课我们就利用相关知识来解决一些问题。(课件出示教材33页主题图,未标价格的文具)

师:快来看看都是什么文具,你想买点什么呢?

预设 生1:我要买2把尺子。

生2:我要买3支铅笔。

生3:我买4块橡皮。

……

师:你们应该怎样付钱呢?

预设 生:老师,你没有告诉我们商品的单价,我们怎么付钱呢?

师:哎哟,光顾着高兴啦,还没有告诉大家每件物品的价格呢。

课件出示价格,指名读一读。

[设计意图] 通过买文具这一环节,一方面让学生感知数学就在生活之中,另一方面让学生发现问题——缺少了单价,也为下面学生列出乘法算式做铺垫。

师:现在,根据图中的信息和刚才你们要购买的数量,你们能提出哪些数学问题?

预设 生1:1把尺子0.4元,买2把尺子多少元?

生2:1支铅笔0.3元,3支铅笔多少元?

生3:1块橡皮0.2元,4块橡皮多少元?

师:今天,我们就重点研究买4块橡皮需要多少元。

(板书课题:买文具)

[设计意图] 问题是学习的先导,情境是问题的外衣。在起始环节中,通过买文具这一情境,引起学生的兴趣并引导学生提出问题。根据学生提出的问题,有目的、有针对性地选择一些问题让学生解决。

方法二

比一比谁最能干。

17×25 81×59 603×37

师:17×25 表示什么?你能根据算式和你的生活实践编出一道题吗?

预设 生:一袋大米重25千克,17袋大米重多少千克?

师:那1.7袋大米重多少千克你能解决吗?

预设 生:算式会列,结果不会计算。

师:这节课我们就一起来研究小数乘法。

(板书课题:买文具)

[设计意图] 有了整数乘法的基础,学生在学小数乘法时的难度就相应减少了,教师要激发学生学习新知识、解决新问题的兴趣。

一、探究小数乘法的意义。

学生先独立列式,然后在小组内交流,教师巡视指导。

预设 生1:0.2×4。

生2:4×0.2。

师:为什么这样列式呢?你是怎么想的?

预设 生:因为1块橡皮0.2元,求4块橡皮多少元就是求4个0.2是多少,用乘法计算。

师:还有不同的算法吗?

学生汇报。

预设 生1:0.2+0.2+0.2+0.2。

生2:0.2×3+0.2。

生3:0.2+0.2×3。

生4:0.2元=2角,2×4=8角,8角=0.8元。

师:同学们用了这些方法解决问题,你能发现这几种方法间的内在联系吗?

预设 生:0.2+0.2+0.2+0.2是用小数加法来解决的,0.2×3+0.2和0.2+0.2×3采用了乘加混合计算,0.2元=2角,2×4=8角,8角=0.8元是把小数转化成了整数来计算的,他们都把问题解决了,但有些麻烦。0.2×4或4×0.2是用乘法解决的,乘法是加法的简便运算。

[设计意图] 解决问题的方法多种多样,教师要充分鼓励学生的独特想法,允许各种各样的方法并存,学生对算法的多样化并不排斥,但是他们还是喜欢比较简便的方法。

师:看到同学们想出的这么多方法,小淘气也不服气,他也想出了一个与你们不一样的算法,大家看大屏幕。

师:你们看懂什么意思了吗?

预设 生:他把一个长方形当作一元钱,平均分成10份,每一小格就是0.1元。

师:接下来应该怎么做?

预设 生:涂2小格就是0.2元,表示1块橡皮的价格,一共涂8小格就是0.8元。

师:看来小淘气的想法和大家的想法也是一样的,就是求4个0.2元是多少元。

师:0.4×2表示什么意思呢?

预设 生:2个0.4是多少。

师:那谁能说说小数乘法的意义是什么?

预设 生1:和整数乘法的意义相同。

生2:都是求几个相同加数的和的简便运算。

学生相互补充,尝试着说出小数乘法的意义。

教师小结:小数乘法的意义就是求几个相同加数的和的简便运算。(板书)

[设计意图] 通过图示,让学生进一步理解小数乘整数的意义,加深对小数乘法的意义的理解、掌握。

二、拓展实践。

买3把尺子需要多少元?

师:求3把尺子需要多少元,怎样列式呢?

预设 生:0.4×3。

师:那么我们怎样才能求出结果呢?

预设 生1:可以用加法计算:0.4+0.4+0.4=1.2(元)。

生2:因为0.4元是4角,所以3个0.4元就是12角,12角就是1元2角,即1.2元。

列式为:0.4元=4角,3×4=12(角),12角=1.2元,0.4×3=1.2(元)。

生3:我们可以把1元看成单位1,把它平均分成10份,取其中的一份就是0.1,0.4是4个0.1,有3个0.4,就是12个0.1,是1.2,所以0.4×3=1.2(元)。

三、巩固练习。

涂一涂,填一填。

0.3×2=( )

【参考答案】 0.6 涂一涂略

1.出示教材34页“练一练”第1题内容。

(1)学生读题,理解题意。

(2)涂一涂,算一算,和同桌交流自己的想法。

(3)集体订正,说一说是如何涂色的。

2.出示教材34页“练一练”第4题内容。

(1)以0.01×10为例,说一说0.01×10表示什么意思,应如何涂色?结果是什么?

(2)学生独立完成后面两个乘法算式的涂色和填空,师巡视指导。

(3)全班交流,说说涂色的结果。

【参考答案】 1.1个正方形代表1元,平均分成10份,每份就是0.1元,一个卷笔刀0.7元,涂7份,4个卷笔刀就要涂28份,也就是2.8元。 4.0.1 0.5 1(涂色略)

师:这节课你有什么收获?

预设 生1:我们在解决问题的过程中掌握了小数乘法的意义。

生2:小数乘法的意义和整数乘法的意义相同。

生3:小数乘法的意义是求几个相同加数的和的简便运算。

作业1

教材第34页“练一练”第5题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.3×2= 0.4×8=

12×0.3= 0.3×8=

1×0.1= 0.9×4=

1.1×4= 0.01×2=

2.(重点题)算一算,涂一涂。

3.(重点题)填一填。

(1)把1.2+1.2+1.2+1.2改写成乘法算式是( )。

(2)0.8×5可以看成是( )个0.8连续相加的和。

(3)0.1+0.1+0.1=( )×3。

(4)( )+( )+( )=3×0.8。

(5)0.7+0.7+( )+( )=4×0.7。

【提升培优】

4.(易错题)根据小数乘法的意义连一连。

5.(难点题)苹果每千克4.8元,买3千克需要多少元?

【思维创新】

6.(探究题)把一根木条锯成0.4米长的小段,共锯了6次,这根木条原来长多少米?

【参考答案】

作业1:5.0.8×2=1.6(元) 3×0.6=1.8(元) 1.8元>1.6元,所以爸爸买菜用的钱多。

作业2:1.0.6 3.2 3.6 2.4 0.1 3.6 4.4 0.02 2.0.03×6=0.18 0.02×35=0.7

3.(1)1.2×4 (2)5 (3)0.1 (4)0.8 0.8 0.8 (5)0.7 0.7

4. 5.4.8×3=14.4(元) 6.6+1=7 0.4×7=2.8(米)

买文具

0.2×4=0.8(元) 0.2+0.2+0.2+0.2=0.8(元)

0.4×3=1.2(元) 0.4+0.4+0.4=1.2(元)

小数乘法的意义就是求几个相同加数的和的简便运算。

小数乘法的意义是在学生已经学习过“元、角、分与小数”“小数的意义”“小数的加减法”和掌握了“整数乘法的意义”基础上进行教学的,教材通过“文具店”情境,引导学生提出数学问题,然后对“买4块橡皮多少元”展开讨论,列出算式。再让学生探索0.2×4等于多少,学生可以采用不同的方法进行计算。教材呈现的方法都是利用了乘法的意义,分别运用了连加、元角分的转化和借助直观模型得出结果,然后引导学生对这三种方法展开讨论,从而帮助学生进一步理解小数乘法的意义。

在教学设计过程中,我首先创设了贴近学生生活的具体情境,拉近数学知识与实际生活之间的距离,使学生体会到小数与日常生活的密切联系。学生对到商店购物并不陌生,所以创设一个新开张的文具店的情境让学生模拟购物,可以调动学生的学习兴趣,并根据生活经验提出有关数学问题。

另外,注重学生的已有知识经验,创设开放性的课堂教学,构建师生互动的“开放式”教学空间,教学中要密切关注课堂的“生成” 和“开发” ,不拘泥于教材中的例题与形式,放开让学生大胆地探索和表达,努力使教学过程成为师生富有个性化的创造过程。教学中我先让学生说说乘法算式所表示的意思,然后用以前学习的知识解决小数乘整数这个问题。最后,放手让学生自主探索0.2×4的结果,体现算法多样化的思想。由于学生生活背景和思考的角度不同,所使用的方法必然是多样的,我尊重学生的想法,鼓励学生独立思考,提倡计算方法的多样化。我留给学生比较充足的时间和空间,让每个学生在独立思考的基础上,再去和其他同学交流和探讨不同的算法,体现算法多样化。同时通过鼓励学生发表自己不同的见解,尽可能地让不同层次的学生获得不同的发展,发挥学生的主体性。本节课中学生的思维非常活跃,他们不仅运用了已有的知识来解决实际问题,而且运用了类推迁移的思想列出了小数乘法竖式,用转化的方法把小数化成整数进行计算。

积极向上的学习情感、健康的人格、良好的学习品质,从根本上说比学习数学知识更重要。教师温馨的话语、自由的学习状态,对学生的心灵是莫大的安慰和鼓励。这节课在整个教学过程的学习气氛是和谐的、宽松的。在课堂上,我注意及时发现学生的闪光点,多给予鼓励、肯定、表扬。特别是对于那些学习有困难的学生,我很耐心地引导、帮助,鼓励他们多用学具摆一摆或用线段图来解决“求一个数的几倍是多少”的问题。这样全班学生在心理安全、自由的状态下就能主动地投入学习,教学效果也就达到了事半功倍。

最大的不足就是自己不能很好地抓住课堂资源的生成去解决想解决的问题。还是有点循规蹈矩地按照自己的预想来,喜欢把学生拽到自己预设的情境中。这和经验不足以及对课堂的把控能力有很大的关系。

在上课时,找出图上的数学信息以后,如何引导学生提出用乘法计算的数学问题,一直困扰着我,如提问:“你能提出哪些数学问题?”孩子们提出的问题肯定绝大多数都是用加法和减法计算的。不一定会涉及乘法的问题,所以需要教师有向导性地点拨一下。

【练一练·34页】

1.4×0.7=2.8(元)(涂色略) 2.0.3×6=1.8(元)

3.0.9 1.6 0.8 1.5 1.6 0.9 1.4 1.2 2.4 4.0.01×10=0.1 涂10个小格 0.01×50=0.5 涂50个小格 0.01×100=1 涂100个小格 5.2×0.8=1.6(元) 0.6×3=1.8(元) 1.6<1.8 爸爸买菜用的钱多

涂一涂,填一填。

0.01×10=( ) 0.01×80=( )

[名师点拨] 根据小数的意义可知0.01表示把1平均分成100份,取其中的1份,0.01乘多少就是有多少个这样的1份,0.01×10就是有10个这样的1份,也就是0.1。0.01×80就是有80个这样的1份,即0.8。

[解答] 0.01×10=(0.1) 0.01×80=(0.8)

点错的小数点

学习数学不仅解题思路要正确,具体的解题过程也不能出错,差之毫厘,往往谬以千里。

美国芝加哥一位靠养老金生活的老太太,在医院做了一次小手术后回家。两星期后,她接到医院寄来的一张账单,款额是63440美元。她看到偌大的数字,不禁大惊失色,骇得心脏病猝发,倒地身亡。后来,有人向医院一核对,原来是电脑把小数点的位置放错了,实际上只需付634.40美元。

点错一个小数点,竟要了一条人命。正如牛顿所说:“在数学中,最微小的误差也不能忽略。”

猪八戒卖菜

话说孙悟空西天取经回到花果山后,常常变成凡人到人间帮忙。

这天约了八戒一起到人间到处帮忙。八戒和悟空来到农贸市场,看到一个农民伯伯正在卖萝卜和番茄。周围全是人,原来在搞萝卜和番茄大减价的活动呀!

“萝卜每千克卖0.5元,番茄每千克卖1.2元。”农民伯伯吆喝着。

“我们来帮助这个农民伯伯卖菜吧,你看他多辛苦。”猪八戒提议说。孙悟空一口同意,两人摇身一变,变成了两个胸前飘着鲜红的红领巾的小学生,一个胖,一个瘦。很快就获得了农民伯伯的同意,可以正式上岗了。

“我买2元的萝卜。”一个老奶奶对八戒说。“行,给你。”八戒把菜随便用秤称了说。

“这多少千克呀?”老奶奶问。

“呃,这……2÷0.5到底是多少千克呢?”八戒犯难了。

“我来吧!”悟空帮八戒重新称量下萝卜,递给老奶奶,“2÷0.5=4,是四千克。”

“我要买3元番茄。”一个阿姨说。“这是你的菜。”八戒在悟空的帮助下很快称量出了重量。

“你的秤准吗?我买3元,是多少千克呀?”阿姨看见是两个小学生,有点不放心地问。

悟空说:“3÷1.2=2.5,你买了2.5千克。”阿姨一听,满意地走了。

清闲的时候,八戒问悟空:“猴哥,你怎么算得这么快呀?”

“我呀靠移动小数点,移动小数点把这两题转化成除数是整数的除法,就简便多了。”悟空接着说:“把2÷0.5转换成20÷5。再说3÷1.2吧,先把除数的小数点向右移动一位,1.2变成12,再把被除数的小数点也向右移动一位,3的小数点向右移动一位,变成30,30÷12=2.5。但是要注意除数和被除数的小数点向右移动的位数一定要相同哟。”

“如果不是你猴哥帮忙,我呀就要丢脸喽。谢谢猴哥了!”

他们很快就帮助农民伯伯卖光了萝卜和番茄,农民伯伯连声感谢!八戒笑得最开心了!

2 小数点搬家

本节课是在学生已经了解了一些有关小数的十进制计数法、小数的意义和基本性质等的基础上进一步学习的,主要是使学生发现小数点的移动引起小数大小变化的规律。教材利用学生喜欢的卡通人物开餐馆的情境,生动地说明了小数点移动引起小数大小变化的规律。这一变化规律是学生学习小数乘除法计算的依据,学习起来会有一定的难度,因此,在教学时,教师可先让学生说一说从情境图中能够获得哪些数学信息,讨论“为什么价格发生变化后,客人的数量越来越少”,从而明确小数点向右移动后小数大小变化的规律。接着借助直观模型,通过讨论交流,引导学生理解小数点向左移动后小数大小变化的规律。这样从具体到抽象的思维过程,

充分调动学生学习的积极性,从而使学生发现和掌握小数点移动引起小数大小变化的规律。

1.能结合实际情况和直观模型,发现小数点的移动引起小数大小变化的规律。

2.能运用小数点移动引起小数大小变化的规律计算相关的乘除法。

3.激发学生的学习兴趣,培养学生主动探索、合作交流的能力。

【重点】 探索小数点移动引起小数大小变化的规律。

【难点】 运用规律解决问题。

第课时 小数点移动引起小数大小变化

1.能结合实际情况和直观模型,理解并掌握小数点的移动引起小数大小变化的规律。

2.让学生通过观察比较掌握新知,培养学生的合作意识及知识迁移推理能力。

3.初步培养学生用联系、变化的观点认识事物。

4.激发学生的学习兴趣,培养学生主动探索、合作交流的能力。

【重点】 探索小数点移动引起小数大小变化的规律。

【难点】 总结概括小数点移动引起小数大小变化的规律。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

方法一

课件播放动画。

在轻松的音乐中,草原上跳出三个数字并排列成:256。这时小数点跳出来了,自我介绍:“大家好!我是小数点。”接着小数点跳到5和6的中间(25.6),再跳到2和5的中间(2.56),数字256说:“小数点你太淘气,跳来又跳去,我们一会儿变大一会儿变小!”小数点委屈地说:“我在哪儿不都是一样,怎么会影响你们的大小呢?”

师:小数点的移动真的能引起小数大小变化吗?这节课我们就一起来研究这个问题。

(板书课题:小数点搬家)

[设计意图] 通过生动有趣的动画,在数字与小数点的对话中引出小数点移动会不会引起小数大小变化这一问题,激发学生的探究乐趣,让学生在轻松的氛围中进入探索研究的学习,调动了学生学习的积极性和主动性。

方法二

课件出示数字:88.8 8.88

引导学生看数字,并提问:这两个数看起来都差不多,都是由相同的数字组成的,那么它们的大小一样吗?为什么?

预设 生:不一样,因为小数点的位置不一样。

师:看来,小数点的位置改变直接影响到小数大小的改变。那么,小数点位置的变化会引起小数怎样的大小变化呢?今天我们一起来研究这个问题。

(板书课题:小数点搬家)

[设计意图] 通过比较两个小数的大小,让学生直观感受到小数点的位置引起的小数大小的变化,导入新课的学习,激发学生探究的兴趣。

一、探究小数点向右移动引起小数大小的变化

师:老师给大家带来了一个关于小数点搬家的故事,请同学们在听故事的同时思考两个问题:

1.小数点是向哪边移动的?

2.小数点搬家后小数的大小发生了什么变化?

课件出示教材第35页情境图。

师讲故事:

蚂蚁弟弟开了一家快餐厅,每份快餐0.01元,每天来吃饭的人可真多!一天,顽皮的小数点和蚂蚁弟弟商量:“我在一个地方待太久,都腻了,想要搬家,可以吗?”蚂蚁弟弟想了想,点点头,同意了,于是,小数点把自己的家向右边移动了一位。这样每份快餐就涨价了,蚂蚁快餐厅的客人变少了。又过了一段时间,小数点又搬家了,这时,它左边的邻居变成了“1”,右边的邻居变成了“0”,可是蚂蚁快餐厅再也没有客人了。

学生仔细听故事后,在小组内交流问题并汇报。

预设 生1:从0.01元到0.10元,小数点向右边移动一位,变大了。

生2:从0.10元到1.00元,小数点也向右移动了一位,变大了。

师追问:我们发现,当小数点位置移动后,实际的价格就变了,那么到底发生了什么变化呢?结合具体情境,在小组内交流一下你的想法。

学生进行小组活动,并交流汇报想法。

预设 生1:0.01元是1分,0.10元是1角,1角是1分的10倍。由0.01元变成0.10元,小数点向右移动了一位,得到的数是原来的10倍。

生2:0.10元是1角,1.00元是1元,1元是1角的10倍。由0.10元变成1.00元,小数点向右移动了一位,得到的数是原来的10倍。

师引导学生思考:从0.01元到1.00元,小数具体发生了什么变化?

预设 生:0.01元是1分,1.00元是1元,1元是1分的100倍。由0.01元变成1.00元,小数点向右移动了两位,得到的数是原来的100倍。

师根据学生汇报小结:一个数的小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍……(板书)

二、研究小数点向左移动引起小数大小的变化。

课件出示教材问题2:

小数点向左移动,小数的大小发生了什么变化?

师:请同学们先独立思考,再把自己的想法和同伴交流。

引导学生结合直观模型,在小组内说一说,再填一填。

全班汇报,师小结归纳:

一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……

课件出示问题3:

请你再举个例子说说“小数点移动后小数的大小发生了什么变化”。

让学生自主思考后汇报交流。

预设 生1:0.04米=4厘米,0.40米=4分米,4.00米=4米,小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍。

生2:8.00元=8元,0.80元=8角,0.08元=8分,小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100。

师:观察上面的算式,你能发现什么规律?试着总结一下。

温馨提示:

(1)先独立观察思考。

(2)在小组内交流自己的发现。

学生全班交流尝试总结规律:一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……(教师适时板书)

[设计意图] 结合价格来探索小数点向右移动引起小数大小变化的规律,学生乐于接受;同时,有了小数点向右移动的规律为基础,学生借助直观模型理解向左移动的规律就显得容易。

三、巩固练习。

一个乘数扩大到原来的10倍,另一个乘数扩大到原来的100倍,积就扩大到原来的( )倍。

【参考答案】 1000

1.出示教材36页“练一练”第1题内容。

引导学生观察小数点是怎样移动的,小数的大小发生了什么变化?

2.出示教材36页“练一练”第2题内容。

引导学生读一读淘气说的话,理解题意。让学生将自己举的例子写在数位顺序表下方,再结合小数的意义说一说小数点移动后小数大小发生了怎样的变化。

【参考答案】 1.(1)110 1100 (2)10倍 100倍 2.略

师:说说这节课你们有哪些收获。

预设 生1:小数点的移动可以让小数发生大小的变化。

生2:小数点向右移动一位、两位、三位……这个数就扩大到原数的10倍、100倍、1000倍……

生3:小数点向左移动一位、两位、三位……这个数就缩小到原数的110,1100,11000……

作业1

教材第37页“练一练”第4题。

作业2

【基础巩固】

1.(重点题)填空。

(1)把6.5的小数点向右移动两位,得( ),这个数是原数的( )倍。

(2)把最小的三位数缩小到原数的11000是( )。

(3)0.78去掉小数点得( ),相当于把0.78扩大到原数的( )倍。

(4)19.2缩小到原数的( )是0.0192。

(5)把一个数的小数点向右移动一位后是1.34,这个数原来是( );将这个数扩大到原数的( )倍是134。

【提升培优】

2.(难点题)下面的数与3.541比较,大小有什么变化?

0.3541 35.41 0.03541 35410

3.(变式题)有比4.2大且比4.3小的小数吗?如果有,请你写出三个这样的小数。

【思维创新】

4.(探究题)甲、乙两数的和是264,把乙数的小数点向左移动一位,则两数相等。甲、乙两数各是多少?

【参考答案】

作业1:4.(1)0.5米 (2)50米

作业2:1.(1)650 100 (2)0.1 (3)78 100 (4)11000 (5)0.134 1000 2.缩小到原数的110 扩大到原数的10倍 缩小到原数的1100 扩大到原数的10000倍 3.答案不唯一 4.25 4.216 4.256 4.甲数:264÷(1+10)=24 乙数:24×10=240

小数点移动引起小数大小变化

一个数的小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍……

一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……

教材利用学生喜爱的卡通人物开餐馆的情境,呈现了“蚂蚁快餐店”通过价格的变化吸引顾客的故事,生动地说明小数点移动引起小数大小变化的规律。

1.“教”还原教材的生活本色。学习内容是沟通数学与生活的桥梁,学生的生活经验是数学内容的基础。教师要有主动驾驭教材的意识,要把儿童的个人知识、直接经验、生活世界看成重要的课程资源,尊重儿童,挖掘“童心”“童趣”的课程价值。

2.创设学生喜爱的情境,激活学生的内在需求。我创设了“蚂蚁快餐店”这一生动有趣的教学情境,我将多媒体引入课堂,用学生喜欢的动画形象来组织学习,在观察与探索过程中,使学生轻松地掌握所学知识。这些都是学生熟悉的情境,它们与数学学习巧妙结合起来,引领孩子们进入数学的园地,是件十分有趣的事。这样,学生爱学、乐学,把学生的内在需求激活了。

3.为学生营造探究的情境。学习知识的最佳途径是由学生自己去发现,因为通过学生自己发现的知识,学生理解得最深刻,最容易掌握。因此,在数学教学中,教师应提供给学生一种自我探索、自我思考、自我创造、自我表现和自我实现的实践机会,使学生最大限度地投入到观察、思考、操作、探究的活动中。上述教学中,我在引出课题后,引导学生自己提出问题并理解小数点移动,小数会发生怎样的变化。在学生猜测的基础上,再引导学生通过探究活动来验证自己的观点是否正确。当学生有困难时,教师也参与学生的研究,适当地进行点拨。

整节课我对学生的合作学习、操作练习进行了有序的指导,注重激励与评价,调动了学生学习的主动性和积极性,学生全身心地投入学习,学生理解“小数点的移动引起小数大小变化的规律”非常轻松。

运用课件不够娴熟,时间安排不够合理,新授内容用时较多,小数点移动时数位不够的问题只是提到,没有深入教学。

要为学生创设思考的空间和时间。我认为好的数学课堂教学应当是富于思考的,学生有动有静的,因为表面上热闹的课堂却不一定有好的教学效果,学习的效果最终取决于学生是否真正参与到学习活动中,是否积极主动地思考,而我的责任更多的是为学生提供思考的机会,为学生留有思考的时间与空间,着眼于学生数学能力和思维能力的长远发展。

直接写得数。

(1)6×5=30 (2)6×0.5=

(3)0.6×0.5= (4)0.06×0.5=

[名师点拨] 一个乘数不变,另一个乘数5缩小到原来的110,这时积也缩小到原来的110,所以6×0.5=3。同样,乘数6缩小到原来的110,乘数5缩小到原来的110,这时积缩小到原来的110×110,所以0.6×0.5=30×110×110=0.3。

同样的方法得0.06×0.5=0.03。

[解答] (2)3 (3)0.3 (4)0.03

【知识拓展】 一个数的小数点先向右移动一位,再向左移动两位,这个数就缩小到原来的110。

都是小数点惹的祸

小数点在小数中是不可缺少的,没了它小数就不是小数了。我这里有个由小数点引发的真实故事。

事情发生在妈妈单位的家属院里。一天,抄电表的人来了。抄到小王家时,那人吃惊地问:“你家这个月怎么用了二百多度电?”小王听了之后,就是想不明白,这电到底用哪儿了?老李说:“可能是老张偷了你家的电,他是电工。”

小王听了,觉得像,就在院子里骂开了,要老张出来交电费。老张听了莫名其妙,当然火冒三丈,两人就对骂起来,差点就动了手。好在被邻居们拉开了。

老张也觉得这事有些奇怪,就长了个心眼,又去仔细看了一下电表,还真给他看出问题来了。原来抄电表的人误把21.5看成了215。都是小数点惹的祸。

小王知道后,很不好意思地向老张道了歉。你们看看,一个小数点就差点造成了邻里纠纷,所以我们可不能小瞧了这小数点,点的时候可要小心呀!

小数点的由来

在很久以前,还没有出现小数点。人们写小数的时候,如果是写小数部分,就将小数部分降一格写,略小于整数部分。16世纪,德国数学家鲁道夫用一条竖线来隔开整数部分和小数部分。17世纪,英国数学家耐普尔采用一个逗号“,”来作为整数部分和小数部分的分界点。17世纪后期,印度数学家研究小数时,首先使用小圆点“·”来隔开整数部分和小数部分,直到这个时候,小数点才算真正诞生了。

第课时 小数点移动规律与乘除法关系

1.能运用小数点移动引起小数大小变化的规律计算相关的乘除法。

2.学会运用所学知识解决生活中的数学问题。

3.通过观察、比较、讨论、交流等活动,让学生做到“学以致用”。

【重点】 探索小数点移动规律与乘除运算间的关系。

【难点】 运用规律解决问题。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

选一选。

7.03去掉小数点后与原数比较,( )。

A.扩大为原来的10倍

B.缩小到原来的110

C.扩大为原来的100倍

【参考答案】 C

方法一

师:上节课我们从小数点搬家的故事,发现了小数点移动引起小数大小变化的秘密。谁来举例说明一下?

预设 生1:0.57的小数点向右移动两位,就扩大为原数的100倍。

生2:3.24与0.324比较,3.24缩小到原来的110是0.324。

师:小数点的移动规律和乘除法之间有没有什么关系呢?对我们的计算有没有什么帮助呢?接下来我们就带着这个问题进行深入的研究。

(板书课题:小数点移动规律与乘除法关系)

[设计意图] 以本课的核心内容为探究重点,循序渐进地指导学生积极思考,为学习新知做好铺垫。设疑激趣,调动学生的探究欲望,加深学生对数学知识的喜爱程度,达到灵活运用,学以致用的目的。

方法二

师:上节课我们一起总结了小数点位置移动引起小数大小变化的规律,那么这个规律能帮助我们解决哪些数学问题呢?这节课我们继续研究和小数点有关的数学问题。(板书课题:小数点移动规律与乘除法关系)

[设计意图] 让学生从已有知识入手,引出要探究的问题,激发学生的学习兴趣,同时也体现了知识之间的内在联系。

一、小数点移动变化规律的应用

出示教材36页“试一试”。

看图想一想,说一说。

师:你能找到相关的数学信息,列出算式吗?

(学生交流列出算式)

预设 生1:1÷10=0.1,0.1÷10=0.01,1÷100=0.01。

生2:0.01×10=0.1,0.1×10=1,0.01×100=1。

教师适时板书。

师:观察这两组算式,你能发现什么?

学生独立观察思考后小组交流。

(教师深入到小组中,引导学生一个算式一个算式地观察,逐渐发现小数点位置移动引起小数大小变化的规律)

师:先来汇报第一组算式,你有什么发现?

预设 生1:通过观察第一组的算式我可以发现:把1缩小到原来的110,就是把原数除以10,也就是小数点向左移动一位得到0.1。

生2:把0.1缩小到原来的110,就是把原数除以10,也就是小数点向左移动一位得到0.01。

生3:把1缩小到原来的1100,就是把原数除以100,也就是小数点向左移动两位得到0.01。

师:同学们说得不错,一个小数缩小到它的110,1100……小数点分别向左移动一位、两位……位数不够时补“0”占位。(板书)

师:我们再来研究第二组算式。

小组合作,自主探究。

想一想:一个小数扩大到它的10倍、100倍,它的小数点怎样移动?用一句话来概括你的发现。

在小组内把自己的发现说一说。

汇报交流。

预设 生1:0.01扩大到它的10倍,就是把原数乘10,也就是小数点向右移动一位得到0.1。

生2:0.1扩大到它的10倍,就是把原数乘10,也就是小数点向右移动一位得到1。

生3:0.01扩大到它的100倍,就是把原数乘100,也就是小数点向右移动两位得到1。

师:能不能用一句话概括你的发现?

预设 生:一个小数扩大到它的10倍,100倍……小数点分别向右移动一位、两位……位数不够时补“0”占位。(板书)

师:小数乘或除以10,100,1000……可以像整数一样在后面添上“0”或者去掉“0”吗?为什么?

预设 生:不能,因为根据小数的性质,小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。

师:小数乘或除以10,100,1000……和整数乘或除以10,100,1000……有什么区别和联系?

学生自由发言。

预设 生:比如5可以看作5.000,小数点向右移动一位就是50.00,向右移动两位就是500.0,500可以看作500.0,小数点向左移动一位就是50.00了。

师:其实整数后面添上“0”或者去掉“0”也相当于移动了它的小数点,小数点移动时,如果位数不够,用0补位。

[设计意图] 侧重于学生对小数点移动引起小数大小变化规律的理解和应用,通过提出问题,让学生在思考、探索的过程中,培养学生运用所学知识解决问题的能力。让学生通过小组合作的方式解决问题,让学生真正成为学习的主人,自主发现其中的规律,这样对所学的内容理解深刻,记忆牢固,同时,通过自主学习,还培养了学生归纳概括的能力。

二、巩固练习。

直接写得数。

3.2×10= 2.34×1000=

0.4×100= 50÷100 =

35.8÷1000 = 64÷10=

【参考答案】 32 2340 40 0.5 0.0358 6.4

1.出示教材37页“练一练”第3题内容。

学生独立完成,再交流汇报,集体订正。

师:说说你哪里出现了问题,反思一下为什么会出现这样的错误。

2.出示教材37页“练一练”第5题内容。

小组讨论,全班交流汇报。解决此类问题你需要提醒大家注意哪些问题?

【参考答案】 3.0.9 9 90 5.38 0.538 0.0538 5.左边的题乘100相当于扩大到原来的100倍,正确答案为5670;中间的题除以1000,相当于缩小到原来的11000,正确答案为0.0567;右边的题除以10,相当于缩小到原来的110,正确答案为2.06。

师:这节课你有哪些收获?

预设 生1:一个小数扩大到它的10倍、100倍、1000倍……小数点分别向右移动一位、两位、三位……

生2:一个小数缩小到它的110,1100,11000……小数点分别向左移动一位、两位、三位……

生3:位数不够时要添“0”补位。

作业1

教材第37页“练一练”第6题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.08×10= 8.6÷10=

4.3÷100= 6.03×100=

0.63×1000= 78÷100=

2.(重点题)填一填。

(1)把3.6的小数点向右移动两位,得( ),这个数( )到原来的( )倍。

(2)最小的三位数的1100是( )。

(3)0.12去掉小数点是( ),得到的数是0.12的( )倍。

(4)3.65的( )是0.365。

3.(易错题)填表。

原数

0.42

60

扩大到原数的10倍

扩大到原数的100倍

1350

缩小到原数的110

0.2

缩小到原数的1100

4.(重点题)在括号里填上适当的数。

(1)40.6( )( )( )

(2)2.58( )( )( )

【提升培优】

5.(易错题)在○里填上“×”或“÷”,在( )里填上适当的数,使下列算式成立。

0.25○( )=25

4.1○( )=0.41

34○( )=0.034

1000○( )=0.1

7.2○( )=0.072

2.08○( )=2080

6.(探究题)判断题。(对的画“√”,错的画“?”)

(1)把0.005的小数点向左移动一位,这个数就扩大到原来的10倍。 ( )

(2)把35.61缩小到原来的1100,小数点就要向右移动两位。 ( )

(3)把56.97的小数点先向右移动两位,再向左移动一位,结果是569.7。 ( )

【思维创新】

7.(竞赛题)一个小数的小数点向右移动了一位后,得到的数比原数大9.9,这个小数是多少?

【参考答案】

作业1:6.1.414×10=14.14 0.1×1000=100 36.9÷10=3.69 3.14×100=314 0.618×100=61.8 18.1×10=181 9.87÷10=0.987 43.21÷1000=0.04321 1.4×100=140 0.01÷1000=0.00001

作业2:1.0.8 0.86 0.043 603 630 0.78 2.(1)360 扩大 100 (2)1 (3)12 100 (4)110

3.如下表。

原数

0.42

13.5

60

2

扩大到原数

的10倍

4.2

135

600

20

扩大到原数

的100倍

42

1350

6000

200

缩小到原数

的110

0.042

1.35

6

0.2

缩小到原数

的1100

0.0042

0.135

0.6

0.02

4.(1)406 4.06 4060 (2)258 2580 2.58 5.× 100 ÷ 10 ÷ 1000 ÷ 10000 ÷ 100 × 1000 6.(1)? (2)? (3)√ 7.9.9是原数的9倍,所以原数是1.1。

小数点移动规律与乘除法关系

1÷10=0.1 0.01×10=0.1

一个小数缩小到原来的110,1100……小数点分别向左移动一位、两位……

一个小数扩大到原来的10倍,100倍……小数点分别向右移动一位、两位……

位数不够时要补“0”占位

本节课,同学们经过思考、讨论,结合黑板上的板书,相互合作最后明白了本节课的重难点,理解了每个知识点。我觉得在本节课体现了新课标的以下理念:

1.为学生创设宽松和谐的学习环境。有效的课堂教学中应当有宽松和谐的学习气氛,使学生能在探索和学习过程中产生丰富的情感体验。上“板着面孔”的课,学生可能会掌握有关的知识技能,但他们不会对学习数学产生兴趣,也不会有积极主动的探索热情。宽松和谐的环境并不意味着只有通过游戏或生动的情境才能实现,教师生动的语言、和蔼的态度、富有启发性和创造性的问题、有探索性的活动等都可以为学生创造和谐的环境。本节课老师为学生营造了宽松和谐的学习环境,课堂上学生争执不休,各有各的道理。学生对本节课的教学环节兴趣颇浓,参与的积极性相当高。

2.为学生获得成功提供有价值的问题。数学的教育要面向全体学生,使每一个学生学到有价值的数学;每一个人都能获得必需的数学;不同的人也应该在数学上得到不同的发展,这是《数学课程标准》中对学生学习数学的要求。我们老师应该让学生是学习的主人,老师应该来激发学生学习的兴趣,为课堂教学带来更大的效率。在一堂课中,学生能够轻松愉快,积极主动,而且思维灵活多样,富有创造性,从自己的内心获得成功的喜悦。

3.为学生创设思考的空间和时间。我认为好的数学课堂教学应当是富于思考的,学生有动有静的,因为表面上热闹的课堂却不一定有好的教学效果,学习的效果最终取决于学生是否真正参与到学习活动中,是否积极主动地思考。而我的责任更多的是为学生提供思考的机会,为学生留有思考的时间与空间,着眼于孩子数学能力和思维能力的长远发展。

从总结的小数点的移动规律到用算式表示,衔接不够自如,我发现我有很多用语不当之处,导致有些学生错以为小数点向左移动一位,这个数比原来缩小了一倍这样的错误概念。

把一个小数扩大100倍、1000倍,特别是缩小为原来的110,1100,11000等所涉及的移动小数点及补“0”等“操作层面”的问题却是一个不小的障碍。所以,给学生4个“0”,为学生把探究的程度深入到补“0”问题,积累起丰富的活动经验和表象,为发现右移添“0”和左移添“0”的区别和规律提供了阶梯。

【练一练·36页】

1.(1)110 1100 (2)10倍 100倍 2.答案不唯一。如:0.7的小数点向右移动一位,就从7个0.1变成7个1了,7是0.7的10倍。 3.0.9 9 90 5.38 0.538 0.0538 4.(1)0.05×10=0.5(米) (2)0.05×1000=50(米) 5.5670 0.0567 2.06 6.14.14 100 3.69 314 61.8 181 0.987 0.04321 140 0.00001 7.跳绳:0.75 铅笔盒:380 书包:22.5 橡皮:200

把一个数的小数点先向左移动两位,再向右移动三位,得到0.2,那么原数是多少?

[名师点拨] 可逆向运用小数点的移动规律求原数。题中把原数的小数点先向左移动两位,再向右移动三位后,得到0.2,求原数,可逆回去,即把0.2的小数点先向左移动三位,再向右移动两位,其过程如下:

0.20.00020.02

[解答] 原数是0.02。

【知识拓展】 将小数扩大到原来的10倍、100倍、1000倍、…,只要把小数点向右移动一位、两位、三位、…即可;将小数缩小到原来的110,1100,11000,…,只要把小数点向左移动一位、两位、三位、…即可。

郑板桥趣闻

扬州八怪之一的清代文豪郑板桥曾在诗词中引用数字把一个风雪纷飞的日子巧妙地描写出来。其诗词为:“一片二片三四片,五六七八九十片,千片万片无数片,飞入芦花总不见。”

相传有一年的春节前夕,郑板桥路过乡间,看见一家门前贴着一副对联。该对联的上联为:二三四五,下联为:六七八九。郑板桥读完对联后,马上回家把一袋粮食和衣物拿去送给这户人家,正好解决了这户人家的燃眉之急。郑板桥和这户人家并不相识,那么他是怎么知道这户人家缺少衣物和粮食的呢?原来郑板桥看见上联中缺了“一”,下联中少了“十”,而“一”与“衣”同音,“十”与“食”同音,所以郑板桥就知道这家人缺“衣”少“食”了。

可爱的小数点

今天,5元、10元、20元、30元、40元在玩耍。5元说:“我们来玩合起来的游戏吧。”20元、30元、10元、40元都同意了。一会儿是:10元+20元=30元;一会儿是:40元+30元+20元+10元=100元。

正玩得高兴,一个小圆点来了,“嗨,我叫小数点。”小数点说:“我也来一个,好吗?” “你有什么用,走开,走开……” 100元看了它一眼,极不耐烦地说。小数点不服气,跳到1和00的中间,100元就变成了1.00元,100元说:“求求你放过我吧。”小数点放过它。

它们在一起开开心心地玩了,瞧!它们一下子变成了0.5,4.0,10.0……

3 街心广场

本节课是在学生掌握了小数乘法的意义以及小数点位置移动引起小数大小变化的规律的基础上展开教学的,为接下来学习小数乘法的计算方法奠定基础。教材通过“街心广场”情境图,提供了广场、花坛、地砖的长和宽的信息,引导学生说一说从图中获得的数学信息并提出问题,在计算出街心广场、花坛的面积后,再进一步讨论怎样计算地砖的面积,探索积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。在教学时,教师应引导学生对广场、花坛、地砖的长和宽加以比较,并探索出“0.3×0.2”的结果,最后根据结果,引导学生列出竖式,讨论两个乘数的小数位数与积的小数位数的关系。

1.结合实际情境,探索出积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

2.经历探究积的小数位数与乘数的小数位数的关系的过程,体会数学转化的思想。

3.在解决问题的过程中,提高和他人合作、交流的能力。

【重点】 明确积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

【难点】 理解算式推导的过程。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 正方形纸

油菜子每吨可以榨油0.45吨,10吨、100吨、1000吨这样的油菜子各可以榨油多少吨?

【参考答案】 0.45×10=4.5(吨) 0.45×100=45(吨) 0.45×1000=450(吨)

方法一

师:这是美丽的街心广场,街心广场的中间是花坛,花坛周围铺满了地砖,下面请同学们仔细观察,看看你从图中还能得到哪些信息。

预设 生1:我发现街心广场、花坛、地砖都是长方形的。

生2:我还知道了它们的长和宽,街心广场长30米,宽20米;花坛长3米,宽2米;地砖长0.3米,宽0.2米。

师:根据发现的信息,你能提出什么数学问题?

预设 生:可以计算出广场、花坛、地砖的面积。

师:街心广场、花坛、地砖的长、宽有什么关系?面积可能有怎样的关系?今天这节课,我们就着重研究这几个问题,看从中能发现什么。

(板书课题:街心广场)

[设计意图] 通过让学生观察情境图,说一说获得的数学信息,并提出数学问题,进一步培养学生发现信息,提出问题的能力。

方法二

师:今天阳光灿烂,春风和煦。大象胖胖、小猴跳跳、老鼠闹闹很高兴地来到森林建设局办理新房的登记手续。它们满心欢喜地期待办完手续后,能尽快装修搬进新房居住。可是,在建设局里,它们遇到了大麻烦!因为它们要填写这样一份登记文书:

业主:大象胖胖 地址:森林路1号 房屋户型:长方形 长30米 宽20米 面积( )

业主:小猴跳跳 地址:森林路2号 房屋户型:长方形 长3米 宽2米 面积( )

业主:老鼠闹闹 地址:森林路3号 房屋户型:长方形 长0.3米 宽0.2米 面积( )

在计算各自的房屋面积时,大象胖胖和小猴跳跳很快就算出了答案,只有老鼠闹闹在计算自家面积的时候犯了难,我们一起看看这个问题怎么解决。

(板书课题:街心广场)

[设计意图] 让学生仔细观察情境图,从中获取数学信息并提出数学问题,引出本节课要研究的内容,导入直接、自然。

一、计算街心广场、花坛、地砖的面积。

师:街心广场、花坛、每块地砖的面积同学们会算吗?请试一试,完成教材中表格的填写,并在小组中说说你是怎么想的。

学生自主思考计算,填写表格,进行小组交流。

全班交流时,师引导学生列式计算。

广场面积:30×20=600(平方米)

花坛面积:3×2=6(平方米)

地砖面积:0.3×0.2=?

二、探究积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

师:广场、花坛的面积同学们很快就算出来了,地砖的面积为什么不会算了?

预设 生:这是小数乘小数。

师:这部分内容我们没有学过,你能不能利用我们已经学过的知识来解决这个新问题?

先独立思考,再把你的想法和小组成员说一说、议一议。

[设计意图] 计算广场、花坛的面积是学生已经掌握的知识,学生很容易算出结果。计算地砖的面积属于新知识,需要发挥小组合作的优势。在此,把解决不了的问题单独提出来,使研究更具有针对性。

教师指名说出自己的算法。

预设 生1:0.3米是3分米,0.2米是2分米,3×2=6(平方分米),6平方分米是0.06平方米。

生2:用画图的方法:长是0.3米,宽是0.2米,面积是6个小格,每个小格是0.01平方米,面积就是0.06平方米。(教师根据学生回答问题出示直观模型图)

师:观察这两种方法之间是否有内在联系。

预设 生:第一种方法利用了转化方法,把小数化成了整数,按照整数乘法计算出结果后再转化成小数,第二种方法利用画图,数出6个小格,而这6个小格也就是第一种方法中的6平方分米,也就是0.06平方米。

三、利用乘数和积之间的关系研究竖式计算。

师:结合上面的计算过程,想一想乘数和积之间有什么关系。下面我们就通过观察街心广场和花坛之间长和宽的关系,列竖式来研究一下。

同桌交流后,指名学生说说想法,教师根据学生的回答再次出示算式进行解释。“30”变成“3”,缩小到原来的110,“20”变成“2”,也缩小到原来的110,积从“600”变成“6”,缩小到原来的1100。

教师边讲解边板书:

师:联系这个规律,你能说说还可以怎么计算出0.3×0.2的积吗?

学生独立思考后在小组内交流自己的想法。

师:说说你是怎样用上面的方法计算0.3×0.2的积的。

预设 生:3变成0.3,缩小到原来的110,2变成0.2,也缩小到原来的110,积就缩小到原来的1100,所以0.3×0.2=0.06。

师根据学生的回答板书。

四、总结积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

出示教材38页最下面的表格。

算式

4×0.3=1.2

0.4×0.3=

0.13×2=

0.13×0.2=

第一个乘数的小数位数

第二个乘数的小数位数

积的小数位数

师:请同学们按要求完成表格。

学生小组合作完成,教师巡视指导。

师指名汇报结果。

预设 生1:4×0.3=1.2,第一个乘数是整数,第二个乘数是一位小数,积是一位小数。

生2:0.4×0.3=0.12,第一个乘数是一位小数,第二个乘数也是一位小数,积是两位小数。

生3:0.13×2=0.26,第一个乘数是两位小数,第二个乘数是整数,积是两位小数。

生4:0.13×0.2=0.026,第一个乘数是两位小数,第二个乘数是一位小数,积是三位小数。

师:通过计算我们分别知道了第一个乘数和第二个乘数中分别有几位小数,以及每道算式相对应的积有几位小数,观察表格,你能发现积的小数位数与乘数小数位数的关系吗?

预设 生:每道算式中的两个乘数一共有几位小数,所得的积就有几位小数。

师:同学们的发现真了不起,能不能再举出几个例子来验证你们的发现?

预设 生1:0.14×2=0.28,两个乘数一共有两位小数,积就有两位小数。

生2:0.3×0.02=0.006,两个乘数一共有三位小数,积就有三位小数。

请同学们互相出一道题,相互验证并检查。

师:概括一下我们刚刚的发现。

师生共同总结:乘数共有几位小数,积就有几位小数。(板书)

五、巩固练习。

根据19×21=399直接写出1.9×2.1的结果。

【参考答案】 两个乘数中一共有两位小数,所以积中也应有两位小数,1.9×2.1=3.99。

[设计意图] 通过引导学生联系旧知,运用多种策略计算出0.3×0.2的结果,体现了算法多样化的思想。整个过程,生生、师生充分互动交流,学生学得积极主动,自主探究的能力也得到了发展。

1.出示教材39页“练一练”第1题内容。

学生独立思考计算拼图的面积,和同桌交流自己的想法。

2.出示教材39页“练一练”第3题内容。

学生读题,理解题意,并说一说如何确定积的小数点的位置。

【参考答案】 1.0.3×0.3=0.09(平方米)

3.5.46 0.325 5.7312

师:说说这节课你的收获。

预设 生1:我们探讨了小数乘法中,积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。

生2:小数乘法算式中,两个乘数一共有几位小数,积就有几位小数。

生3:当计算得到的积的小数末尾有“0”的时候,依据小数的性质,可以去掉积的小数末尾的“0”。

作业1

教材第39页“练一练”第4题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.3×0.4= 0.8×100=

5×0.6= 2.6÷100=

3.2×3= 1.25×8=

2.(重点题)填一填。

(1)一个乘数(不为0)扩大到原来的10倍,另一个乘数(不为0)扩大到原来的100倍,积就扩大到原来的( )倍。

(2)两个乘数中,一个乘数扩大到原来的10倍,另一个乘数缩小到原来的110,积( )。

(3)算式6.054×0.1中,把乘数6.054的小数点去掉,就是把它的小数点向( )移动( )位,同时,积的小数点也要向( )移动( )位。

(4)把5.8×0.65中的5.8扩大到原来的100倍是( ),把0.65缩小到原来的110是( ),最后的积应是( )到原来的( )倍。

(5)因为12×0.39=4.68,所以1.2×0.39=( )。

3.(重点题)不计算,写出下表各栏的积是几位小数。

乘数

0.3

1.82

58

0.625

4

乘数

0.6

4.9

0.6

0.3

5.63

积是几

位小数

【提升培优】

4.(难点题)粗心的小明在做小数乘法计算题时,忘记点小数点了,你能帮他点上积的小数点吗?

0.34×1.2=408 1.4×1.1=154

5.7×0.3=171 40.6×0.04=1624

8×0.3=24 4.6×0.13=598

5.(变式题)一个长方形花坛的面积是100平方米。

(1)如果长扩大到原来的5倍,宽不变,那么面积是多少平方米?

(2)如果长缩小到原来的110,宽不变,那么面积是多少平方米?

(3)如果长和宽都扩大到原来的2倍,那么面积是多少平方米?

【思维创新】

6.(开放题)根据38×26=988,把下面的算式填完整。

(1)( )×( )=9.88

(2)( )×( )=0.988

(3)( )×( )=9880

(4)( )×( )=98.8

7.(探究题)根据0.25×4=1,写出三个乘积是1的乘法算式。

【参考答案】

作业1:4.0.2×2=0.4(元) 0.4×5=2(元) 够他一周5天上学和放学用。

作业2:1.0.12 80 3 0.026 9.6 10 2.(1)1000 (2)不变 (3)右 三 右 三 (4)580 0.065 扩大 10 (5)0.468 3.两位 三位 一位 四位 两位 4.0.408 1.54 1.71 1.624 2.4 0.598 5.(1)100×5=500(平方米) (2)100÷10=10(平方米) (3)100×2×2=400(平方米) 6.(答案不唯一)(1)0.38 26 (2)0.38 2.6 (3)380 26 (4)38 2.6 7.2.5×0.4=1 25×0.04=1 0.025×40=1(答案不唯一)

街心广场

乘数共有几位小数,积就有几位小数。

本节课的学习内容是小数乘法中的第三课时,是在学生已经掌握了小数乘整数,了解了小数的意义,知道了小数点位置移动所引起的小数大小变化规律的基础上进行的。这节课是本单元教学的关键,教材是通过计算三种大小不同的面积,以如何计算地板砖面积设疑,引发学生思考,在比较中发现积的变化规律,从而发现小数乘法中积的小数位数与乘数的小数位数的关系,经历探索小数乘法计算方法中确定积的小数位数的过程,使学生更进一步掌握小数乘法的计算方法。

又因为本节课是在学习了“小数点位置移动引起小数大小变化的规律”基础上进行的,所以只对于小部分学生来说,会有一些难度,因此,我在本节课以自主探究、小组合作学习方式为主,采用情境教学法,先通过小数点搬家情境感知并进行猜想,再通过操作验证,从情境图中提取数学问题,自己总结归纳出小数点移动的变化规律,从而使学生从形象思维逐步过渡到抽象思维,进而达到感受新知、验证新知、应用新知、巩固和深化新知的目的,同时在课堂上多鼓励学生,尤其注重培养学生敢于质疑的精神。力求做到“先学后教,强化训练”,使学生通过自主探究学习掌握所学知识。

一堂课下来,反思教学,有成功的收获。

第一、注重让学生通过观察、猜测、验证、归纳概括等活动提高学生的自主探究能力,渗透转化思想。在学生计算0.3×0.2时,我并没有简单地直接告诉学生计算方法,而是不断提示学生回忆已经学过的知识,能否用以前所学过的方法来试算这个算式。可以通过单位换算,将米化成分米,小数就变成整数,再用整数乘法来计算得出面积是6平方分米,再化成0.06平方米。向学生渗透了转化的数学思想。

第二、利用板书引导学生观察数据的特点,启发学生质疑“当乘数发生变化时,相应的算式的积会有什么变化”,从而引导学生发现当一个乘数缩小到原来的十分之一,另一个乘数也缩小到原来的十分之一时,它们的积就缩小到原来的一百分之一。然后再运用此规律,进一步得出0.3×0.2的积是多少。在这一过程中,我注重让学生通过观察、猜测、验证、归纳概括等活动提高学生的自主探究的能力。而此时的我也只是作为数学学习的组织者、引导者和合作者身份参与其中,不断地去启发、引导,充分调动学生的积极性和主动性。

第三、运用规律解决问题时,我也能给学生充分的时间,先让其自己尝试去做,并说出自己的想法,从中规范其语言,在小组内进行交流,整体汇报,真正地在教学活动中体现“教、扶、放”的过程。

学生在展示时思维出现了混乱,教师就急忙上台引导学生,没有充分给学生思考的时间。学生的课堂语言表达不太流畅,有待于教师在今后的教学中坚持不懈地培养。

在遵循教材的同时,要学会创造性地使用教材。我引导学生填表格,是想清晰地显示积与乘数位数之间的关系,为让更多的学生能清晰地得出确定积的小数位数的方法。而调整学案后,让孩子在充分做试一试的基础上,我再引导他们进行观察,不但能扎实地完成上面内容,而且学生也能容易发现方法。

【练一练·39页】

1.0.3×0.3=0.09(平方米) 积的小数位数是两个乘数小数位数的和 2.8.64 86.4 86.4 0.864

3.5.46 0.325 5.7312 4.5×0.2×2=2(元) 2<3 够 5.1.3×12=15.6 13×1.2=15.6 1.3×0.12=0.156 0.13×1.2=0.156 1.3×1.2=1.56 13×0.12=1.56 1.3×120=156 130×1.2=156(答案不唯一)

计算0.45×0.03。

[名师点拨] 先把两个乘数分别扩大到原来的100倍,即算式变为45×3,算出45×3的积后,再从积的右边起,数出四位,点上小数点。若积的位数不够,就添“0”补足,再点上小数点。

[解答] 0.45扩大到原来的100倍是45,0.03扩大到原来的100倍是3,45×3=135,所以0.45×0.03=0.0135。

【知识拓展】 当实际计算时,会遇到“得到的积的小数末尾有‘0’”的情况,这时应根据小数的性质,去掉积的小数末尾的“0”,即计算结果应写成把小数末尾的“0”去掉后的简便形式。比如,0.5×0.24的积有三位小数,实际计算得0.120,根据小数的性质,去掉末尾的“0”后是两位小数0.12,但0.12只是计算的最后结果,在计算过程中还应按积有三位小数来判断和计算。

积随乘数变化的规律和积的小数

位数与乘数的小数位数的关系

(1) 积随乘数变化的规律:

在乘法中,一个乘数扩大到原来的m(m不等于0)倍,另一个乘数扩大到原来的n(n不等于0)倍,则积扩大到原来的m×n倍。

在乘法中,一个乘数缩小到原来的1m(m不等于0),另一个乘数缩小到原来的1n(n不等于0),则积缩小到原来的1m×1n。

(2)积的小数位数与乘数的小数位数的关系:在小数乘法中,积的小数位数是由乘数中小数位数来决定的,两个乘数一共有几位小数,积就有几位小数。

4 包 装

在上节课中,学生已经初步讨论并了解了积的小数位数与两个乘数的小数位数的关系,本节课主要是让学生探索小数乘小数的一般计算方法,即将小数乘法转化为整数乘法进行计算,再根据乘数扩大的倍数,将积缩小相同的倍数,教材通过“包装”的数学情境,使学生获得相应的数学信息,然后根据学生已有的经验,引出问题,先让学生进行估算,然后独立尝试计算,在此基础上组织讨论交流,让学生说一说自己的想法,体会转化的思想在解决问题中的应用。

1.结合解决实际问题,经历探索、交流小数乘小数算法的过程,进一步理解小数乘法与整数乘法的区别与联系。

2.能在具体情境中,选择适当的方法估计小数乘法的运算结果。

3.能解决与小数乘法有关的简单实际问题。

【重点】 掌握小数乘法竖式的计算方法。

【难点】 理解积的小数点位置与乘数的小数位数之间的关系。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

1.根据9×3=27,直接写出0.09×0.3的结果。

2.竖式计算26×8。

【参考答案】 1.0.09×0.3=0.027 2.208(竖式略)

方法一

师:学校要组织、开展与贫困山区的手拉手活动,同学们在为山区的小伙伴们准备礼物,从图中你能获得哪些数学信息?

预设 生1:包装纸每米2.6元,彩带每米0.85元。

生2:包装一个礼品盒需要用0.8米长的包装纸和2.4米长的彩带。

师:根据题意你能提出哪些数学问题?

预设 生1:买包装纸需要多少元?

生2:买彩带需要多少元?

师:看来“包装”里的学问真不少啊!这节课,我们就着重研究这两个问题。

(板书课题:包装)

[设计意图] 从贴近生活的情境出发,引导学生根据获得的信息提出数学问题,突出了数学与实际生活的联系,激发了学生的学习兴趣,接下来关于计算的教学也显得更有现实意义。

方法二

师:小明的生日快要到了,小玲准备送给他一个包装精美的礼物,但在准备礼物时,她遇到了下面两个问题:

1.包装礼品盒的包装纸每米2.6元,包装一个礼品盒需要0.8米长的包装纸,需要多少元?

2.包装礼品盒的彩带每米0.85元,包装一个礼品盒需要2.4米长的彩带,需要多少元?

师:那同学们知道怎么计算吗?我们今天就一起来研究一下。

(板书课题:包装)

[设计意图] 创设学生身边的数学情境,激发学生的学习积极性,培养学生解决问题的能力。

一、探究算法。

解决问题1:买包装纸需要多少元?

1.估一估。

引导学生进行估算。

预设 生:包装一个礼品盒需要的包装纸不到1米,因此价格不会超过2.6元。

2.算一算。

师追问:怎样才能得到准确的结果呢?

预设 生1:要计算才能得到准确的结果。

生2:“已知每米包装纸2.6元,求0.8米需要多少元”应该用乘法,列式是2.6×0.8。

让学生先试着独立计算2.6×0.8,然后在小组里互相说一说你是怎么想的,最后全班汇报。

预设 生:26×8=208,因为在小数乘法里,乘数一共有几位小数,积就有几位小数,所以2.6×0.8=2.08(元)。

师:我能利用口算计算出结果,你们会用竖式计算吗?学生独立尝试,全班交流。

预设 生1:(方法一:先扩大,再缩小。)

把2.6和0.8分别扩大到原来的10倍,变成整数,即26和8,计算出结果后再将积缩小到原来的1100。

(板书)

生2:(方法二:数小数位数)

(板书)

二、强化算法。

解决问题2:买彩带需要多少元?

1.估一估。

引导学生进行估算。

预设 生:彩带每米不超过1元,所以不会超过2.4元。

2.算一算。

师:根据题意怎样列式?

预设 生:2.4×0.85。

师:看看淘气是这样列竖式的!

预设 生:淘气这样把小数点对齐不对。

师:应该怎样列竖式?

预设 生:先按照整数乘法计算85×24,再确定积的小数点的位置,所以4要和5对齐,2和8对齐,不需要考虑小数点。

[设计意图] 给学生一个错误信息,让学生主动发现错误,并与正确的小数乘法竖式题进行比较,为此加深学生正确列小数乘法竖式的印象。

学生尝试计算,全班交流,指名板演。

预设 生1:

生2:

师:比较这两个竖式结果,你有什么想说的?

预设 生1:第二个竖式积的小数末尾的零去掉了。

生2:我觉得根据小数的性质,末尾的零是可以去掉的。

教师规范书写。

三、概括算法。

师:通过探索,你觉得小数乘小数应如何计算?在小组内说一说。

用竖式计算小数乘小数时,将乘数的末位对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。(板书)

四、巩固练习。

0.82×0.03= 0.05×0.2=

学生独立计算,小组内订正。

师:这一类小数乘法,同学们有哪些方法呢?

预设 生1:可以先用整数乘法算出答案,再根据乘数的小数位数点上小数点。

生2:可以用竖式的方法计算。

【参考答案】 0.0246 0.01

[设计意图] 在交流时,充分让学生说一说自己的想法,从而让学生体会数学中的转化思想,突破了难点。

1.出示教材41页“练一练”第1题内容。

独立完成并说说自己的想法。

2.出示教材41页“练一练”第3题内容。

同桌互批,集体订正。

【参考答案】 1.(1)够 (2)6.65元 3.1.2 0.256 4.9 5.76 0.384 10.094

师:这节课你有什么收获?

预设 生1:我们一起探索了小数乘小数的计算方法。

生2:我们掌握了小数乘法的竖式计算方法。

生3:我们知道了用竖式计算小数乘法时,将乘数的末尾对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。

作业1

教材第41页“练一练”第2题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)在下面各式的积中点上小数点。

0.4 5 2.6

× 0. 8 ×0.8

36 0 2 08

2.(基础题)算一算。

2.1×3= 9.8×0.1=

0.2×0.3= 4.1×0.2=

5×0.02= 2.1×7=

2.5×4= 1.5×3=

1.5×4= 0.9×4=

3.(重点题)列竖式计算。

0.012×0.05= 0.147×0.74=

8.21×1.4= 0.25×1.7=

4.(易错题)判断题。(对的打“√”,错的打“?”)

(1)2.15×4的积不是小数。 ( )

(2)一个小数与整数相乘,积一定比原来的小数大。 ( )

(3)两个乘数的小数位数都是3,积的小数位数也一定是3。 ( )

(4)用竖式计算小数乘法时,两个乘数的小数点必须对齐。 ( )

【提升培优】

5.(难点题)某数学书封面的长为25.8厘米,宽为18.5厘米,它的面积是多少平方厘米?

6.(难点题)豆角每千克4.8元,李老师买1.2千克豆角需要多少元?先估一估,再算一算。

【思维创新】

7.(情景题)自助餐厅。

(1)乐乐和爸爸、妈妈去哪个餐厅比较合算?

(2)明明和妈妈去哪个餐厅比较合算?

【参考答案】

作业1:2.1.088 0.0312

作业2:1.0.36 2.08 2.6.3 0.98 0.06

0.82 0.1 14.7 10 4.5 6 3.6

3.0.012×0.05=0.0006

0.147×0.74=0.10878

8.21×1.4=11.494

0.25×1.7=0.425

4.(1)? (2)? (3)? (4)? 5.25.8×18.5=477.3(平方厘米) 6.把4.8元估成5元,把1.2千克估成1千克,5×1=5(元),估计需要5元。4.8×1.2=5.76(元) 7.(1)24.8×2=49.6(元) 49.6+49.6+24.8=124(元) 38.5×3=115.5(元) 124元>115.5元 去B餐厅比较合算 (2)24.8×2=49.6(元) 49.6+24.8=74.4(元) 38.5×2=77(元) 74.4元<77元 去A餐厅比较合算

包 装

用竖式计算小数乘小数时,将乘数的末位对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。

本节课在学生已经学习了小数乘法意义,小数点移动引起小数大小的规律,以及初步讨论了积的小数位数与两个乘数小数位数的关系的基础上,让学生探索小数乘小数的一般计算方法,即将小数乘法转化为整数乘法进行计算,然后根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数。使学生体会到:两个乘数共有几位小数,积就有几位小数。

1.课前铺垫,激发学生学习兴趣。新授前,在板演中出现的26×8,使学生自然而然地探索到与2.6×0.8的关系。使教师毫不费力地让学生明白了小数乘法转化为整数乘法进行计算,理解了根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数。再者,板演中出现的0.85+2.4,与0.85×2.4进行对比,列竖式的不同之处,加深了小数乘法怎样列竖式的印象。在学习中,自主发现问题、探索问题,很容易地解决问题,激起了学生的学习兴趣。使学生们很容易掌握。

2.由浅入深,逐步递进,掌握方法。在教学中,教师要做到心中有数,每一步课堂教学要完成什么教学任务。出示题1,使学生理解小数乘法转化为整数乘法进行计算,然后根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数;出示题2,解决怎样确定积的小数点及积的末尾有零要去掉;最后,通过两道题的对比,完成掌握小数乘法的计算方法及注意事项。逐层深入,解决本节课的重难点,使学生很快地掌握。

3.练习巩固,围绕知识点,增强挑战。本节课是学生刚进入小数竖式乘法计算的知识。在新授的基础上,增加一些富有变化的练习题,使学生在充满激情的挑战中,进一步地巩固知识点。

本节课在我的精心设计下,课堂教学的“脚步”一步跟一步,师生间合作紧密。学生作为课堂的小主人真正地“动”起来了,思维真正地“活”起来了。让学生在对比中学知识;在观察中明方法;在发现中学会探究。

在怎样确定积的小数点位置时,急于让学生说好而浪费了时间。

第一课时学生刚接触小数点的确定,应该多给些提示,多给些时间。我想,这样的教学,从旧知导新知,从旧知比新知,从旧知探新知,使学生很容易学会,从而增强学习数学的自信。学生的收获不仅仅是知识的增加,还有思维的训练及个性的张扬。

【练一练·41页】

1.(1)不到1千克,不会超过9.5元,够。 (2)0.7×9.5=6.65(元) 2.1.088 0.0312 3.1.2 0.256 4.9 5.76 0.384 10.094(竖式略) 4.< < > > 5.3.8×5.90=22.42(元) 22.42<25 够 6.1.2×1.2=1.44(米) 0.33×1.4=0.462(吨)

计算18.2×0.35。

[名师点拨] 可直接按小数乘法的计算方法计算,注意积中小数点的位置。

[解答] 18.2×0.35=6.37

【知识拓展】 小数乘法的计算方法对于三位或三位以上的小数乘法同样适用。

乘号的起源

乘号曾经有过十几种表示方法,现在通用两种。一个是“×”,最早是英国数学家奥屈特1631年提出的;一个是“·”,是英国数学家赫锐奥特首创的。德国数学家莱布尼茨认为“×”像拉丁字母“Ⅹ”,加以反对,而赞成用“·”。他自己还提出用“∩”表示相乘,可是这个符号现在应用到集合论中去了。到了十八世纪,美国数学家欧德莱确定把“×”作为乘号。他认为“×”是“+”斜起来写,是另一种表示增加的符号。

古时候中国人做乘法

古时候中国人做乘法,有一种类似于竖式的方便算法,叫做“铺地锦”。

在中国古典文学长篇小说《镜花缘》第79回里,就有一段利用“铺地锦”求圆周长的故事。

在小说中,有几位小姐妹聚在一起谈论数学。其中一位名叫青钿的,指着面前的圆桌,问道:“请教姐姐,这桌周围几尺?”

被问的人叫做米兰芬,她向身边的宝云要过一把尺来,量出圆桌面的直径,是三尺二寸。然后取笔画了一个“铺地锦”,画完后,回答说:“此桌周围一丈零四分八。”(1米=3尺,1丈=10尺,1尺=10寸)

在上图里,左边是《镜花缘》书中画出的“铺地锦”,右边是我们把它改写成现代记号以后,得到的乘法竖式。

从图中可以看出,“铺地锦”是在一个大的长方形里面,画了些纵横格子线,还画了连接方格对角的斜线,形状有点儿像铺在房间里的地毯,所以形象地叫做“铺地锦”。

通过将图中左边的“铺地锦”和右边的乘法竖式对照,可以看出,虽然它们一个是中装,一个是西装,形式不同,实际内容却几乎完全一致。

竖式中的被乘数和乘数在“铺地锦”图里,分别写在大长方形边框的右边和上边。大长方形的4条边中,右边的和上面的两条,相当于乘法竖式里的第一道横线。

在竖式里,撇开小数点不管,用乘数的各位数字2和3分别去乘被乘数314,得到的628和942,各写一行,各自为战。所得的各行,顺次向左错开一位,然后上下对齐相加。

在“铺地锦”图中,大长方形里面竖的两排格子,自上而下,顺次写着用乘数的每一位去乘被乘数的每一位,得到的6,2,8和9,3,12,这些位与位的乘积,每个各占一格,各自为战。所得的这些格子,纵横对齐排列,沿对角斜线错位相加。

在竖式的第二道横线上面画了3个小圆圈,这是在运算过程中,进位时做的记号。这些小圆圈记号在“铺地锦”里也有反映,表现为左边竖排3格斜线上面的3个“一”。

竖式里的最后得数10.048,在“铺地锦”图里,是在大长方形边框的左边和下面,从左上往下,再往右,连起来读。大长方形的左面一条边和下面一条边,相当于竖式的第二条横线。

画完了“铺地锦”图,相当于写完了乘法竖式。所以《镜花缘》里的米兰芬画完“铺地锦”后,就能说出圆桌的周长是1丈零 4分 8厘(≈3.35米)。

5 蚕 丝

在上节课中,学生已经初步掌握了小数乘小数的乘法,本节课学生将进一步学习小数的乘法。教材呈现的内容有三个方面:一是一位小数乘两位小数;二是其中一个乘数是整百数;三是探索小数乘法中乘数与积的关系。通过对这些内容的学习,让学生进一步理解小数乘小数的计算方法,掌握如何确定积的小数点的位置,以及计算小数乘法时的注意事项,通过讨论交流,进一步发现积与乘数的关系,在解决第1个问题时,可以直接让学生先独立列式计算,并结合图形想一想其中的算理。理解第2个问题,让学生独立计算后,交流时,重点讨论“如何处理0的问题和确定积的小数点的位置”,想一想,计算小数乘法时要注意什么。最后,通过计算2.3与另外乘数的积,探索并发现积与乘数的大小关系。

1.能进一步掌握小数乘法的计算方法,并能运用小数乘法解决相关的简单实际问题。

2.在计算的基础上,引导学生比较乘数与积的大小,探索并发现积与乘数的大小关系。

3.培养学生良好的计算意识,使学生掌握正确的小数计算的方法。

【重点】 掌握小数乘法中乘数末尾有“0”的计算方法。

【难点】 发现并掌握积与乘数的大小关系。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

先说说下面算式的积是几位小数,再列竖式计算。

2.6×0.12 2.32×4

【参考答案】 三位小数0.312 两位小数9.28(竖式略)

方法一

1.比一比你们的眼力,也比一比你们的思维。

已知12 ×125=1500,1.2×125中乘数是怎么变化的?

预设 生1:一个乘数变成了小数。

生2:12缩小到原来的十分之一,是1.2。

师:那么积的小数点应该点在哪里呢?

预设 生:点在0和0之间。

师:为什么呢?

预设 生1:一个乘数缩小到原来的十分之一,另一个乘数不变,积也缩小到原来的十分之一。

生2:乘数中有一位小数,所以积也有一位小数。

2.大胆猜测,小心求证。

师:再仔细观察1.2×12.5,与前面的算式有什么不一样呢?依据对前面的算式的认识,猜一猜,积的小数点又应该点在哪里呢?

预设 生:点在5和0之间。

(板书课题:蚕丝)

[设计意图] 通过复习旧知,唤醒学生的知识储备,为学习新知识做好铺垫。

方法二

课件出示蚕的图片。

师:同学们知道这是什么吗?

预设 生:蚕。

师:同学们知道蚕对人类有什么贡献吗?

预设 生:蚕会吐丝,可以织成丝绸。

师:你们知道蚕吐丝的量有多少吗?

预设 生:不知道。

师:我们今天就来看一下蚕这小小的身体能够吐出多少丝。

(板书课题:蚕丝)

[设计意图] 利用吐丝的蚕引入新课,激发学生的学习兴趣,同时也体现了数学来源于生活,与生活的紧密联系。

一、细化过程,掌握算理。

出示教材第42页的情境图。

1.引导学生找出数学信息。

一条秋蚕吐的丝长约1.2千米,质量约0.35克。春蚕吐的丝要长一些,大约是秋蚕的1.25倍。

(师可适当介绍春蚕和秋蚕的相关知识:春蚕和秋蚕的命名来源于蚕宝宝吃的桑叶不同,春季的桑叶更嫩绿,更有营养,秋季的桑叶不如春季的,因此春蚕宝宝吐的蚕丝比秋蚕宝宝吐的蚕丝要长。)

2.根据数学信息,提出数学问题。

师根据学生回答整理板书:出示问题1:一条春蚕吐的丝长约多少千米?(板书)

引导学生从已知的信息中选择有用的信息,列式解答。

预设 生:1.2×1.25。

鼓励学生运用多种算法进行独立计算后,再小组交流,师巡视指导,发现问题。

3.在质疑、解惑中明确算理。

师:在同学们计算的时候,我发现有同学这样进行计算,对吗?

出示算式:

1.2×1.25

=1×1+0.2×0.25

=1.05(千米)

学生独立思考计算方法是否正确,并汇报。

预设 生1:这位同学把两个小数的整数部分和小数部分分别相乘,再相加,好像有一定的道理。

生2:我们可以利用乘法分配律,那么:

1.2×1.25

=(1+0.2)×1.25

=1×1.25+0.2×1.25

=1.25+0.25

=1.5(千米)

很显然,他的做法是错误的。

师:谁的说法对呢?请同学们独立思考一下。

师:能不能结合这个图说一说你的想法?

预设 生1:第一种算法是错误的。1.2×1.25表示求1.2的1.25倍是多少,图中大阴影部分的面积表示1×1,小阴影部分的面积表示0.2×0.25,少算了两块空白部分的面积,也就是少算了0.2×1和0.25×1。

生2:第二种算法利用了乘法分配律,先算出大阴影和一个空白部分的面积,再算出小阴影和一个空白部分的面积,合起来就是整个图形的面积,所以第二种算法是正确的。

4.让学生尝试用竖式计算解决,再指名学生上台板演,并讨论交流以下问题:

(1)列竖式时,为什么把1.25放在上面?小数点需要对齐吗?

预设 生:小数相乘要把小数看成整数,所以一般情况下小数看成整数后,位数少的放在竖式的下行,位数多的放在竖式的上行,且小数点不需要对齐。

(2)积为什么有三位小数?

预设 生:算式1.2 ×1.25中,第一个乘数是一位小数,第二个乘数是两位小数,两个乘数一共有三位小数,所以积是三位小数。

二、深入探究,总结算法。

出示问题2:织一条丝巾大约要用300条秋蚕吐的丝,一条丝巾的质量约多少克?(板书)

1.引导学生从已知信息中选择有用的信息,并列式:0.35×300。

2.让学生先尝试列竖式计算,然后与同桌交流,互相检查计算过程、结果,并说说自己的想法。

课件出示学生的竖式:

3.比较一下三种算法,你有什么想法?

预设 生1:第一种和第二种竖式结果是正确的,但第二种竖式的写法有些问题,计算0.35×300的结果,把小数看成整数,先计算35×300的积。计算整百数乘法时,个位和十位的零放在一起不乘,因此,列竖式时把0.35的末位“5”和300的“3”对齐,小数点可以不用对齐。

生2:第三种算法错了,应该先落零再点小数点,点完小数点再落零就没有意义了。乘数一共有两位小数,而积现在是四位小数,很显然是错误的。

生3:计算出35×3的积后,要先写“0”,再点小数点。

师:最后的结果是什么?口头表述你的计算过程。

三、巩固练习。

不计算,判断下列算式的结果,大于0.79的是( )。

A.0.79×1.001 B.1×0.79

C.0.99×0.79 D.7.9×0.1

【参考答案】 A

探索规律:

(1)一个数(0除外),当乘一个大于1的数时,所得的积就大于这个数;

(2)一个数(0除外),当乘一个小于1(0除外)的数时,所得的积就小于这个数;

(3)一个数(0除外),当乘1时,所得的积就等于这个数本身。

1.出示教材43页“练一练”第1题内容。

学生独立思考,交流自己的想法。

2.出示教材43页“练一练”第3题内容。

同桌互相评价,相互纠错。

【参考答案】 1.奇思算得对 3.6.24 13.048 4.301 4.32 6.524 0.0945

师:这节课你有哪些收获?

预设 生1:计算小数乘法时,可以按照整数乘法计算的方式列竖式。

生2:两个乘数中共有几位小数,积也应有几位小数。

生3:遇到末尾有“0”的,在计算时,可以先不管“0”,直接算出结果后,先写出“0”,再点上小数点,最后去掉小数末尾的“0”。

作业1

教材第43页“练一练”第4~6题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)口算。

3.3×0.1= 0.25×0.5=

8×0.7= 26÷1000=

3.46×100= 0.24×5=

2.(易错题)在下面各式的积中点上小数点。

3.(难点题)先说一说下面各题的积是几位小数,再用竖式计算。

3.6×1.9= 78.2×0.11=

4.(易错题)在○里填上“>”“<”或“=”。

5.46×4.9○5.46

12.56×0.43○12.56×1.43

25.8○25.8×1

7.36×0○7.36×0.5

【提升培优】

5.(重点题)看一看,选一选。

(1)不计算,判断下列式子的结果大于0.43的是( )。

A.0.43×1.01 B.1×0.43

C.0.88×0.43 D.0.43×0.1

(2)下列算式中积是两位小数的是( )。

A.9.2×30 B.0.6×7.7

C.0.3×0.05 D.3.2×5

6.(竞赛题)找出下面各题错误的原因,把序号填在括号里,并在每题的右面写出正确的竖式。

(1)

(2)

①先去掉积中末尾的“0”,后点小数点。②积的书写位置不正确。

【思维创新】

7.(开放题)2.5×0.4=1 0.25×4=1

仿照上面的样子,请再写出两个乘积是1的乘法算式。

【参考答案】

作业1:4.大 6 小 1.3 大 2.86 小 7.68 5.0.05×280=14(米/秒) 6.2.75×2.2=6.05(米)

作业2:1.0.33 0.125 5.6 0.026 346 1.2 2.1.376 1.5 3.两位小数 6.84 三位小数 8.602(竖式略) 4.> < = < 5.(1)A (2)B

6.(1)②

(2)①

7.1.25×0.8=1 0.125×8=1(答案不唯一)

蚕 丝

《蚕丝》一课是在学生学习了小数乘法笔算的基础上展开的教学,其教学内容多且复杂。在本课教学中,为了达到重点突出,难点突破,我主要以教师引导和学生自主学习的方式展开教学。

1.教学有趣的情境。蚕这种昆虫对学生来说比较陌生,为了让学生很好地进入教学情境,我以蚕宝宝的介绍为引入,通过直观的图画,让学生感受到蚕丝在生活中的用处,在学生的脑海中形成表象,让他们很快地融入到教学情境中来。

2.以“旧”引“新”。本节课要解决两个问题。第一个问题是一位小数乘两位小数的乘法,学生在前面已经学过竖式计算的方法,能够独立地去计算了,因此在解决这个问题时我放手让学生自己去完成,在后面介绍错误的脱式方法时,由于算式比较抽象不利于学生的理解,针对此问题,我先出示图形,结合图形与算式之间的关系展开交流,再通过把图形分割成四部分,对比分析,从而理解其错误原因。第二个问题是一个小数乘整百数的乘法,学生首次接触,但学生曾经学习过整数乘法中含有整百数的乘法笔算,所以我先从整数乘法开始引导学生发现竖式的简便算法,再进行尝试小数乘法的简便算法,加深学生的理解。

3.充分利用小组合作。经历了一系列的计算,在学生心中已经掌握了小数乘法的竖式计算方法,但是计算时容易出现错误,我把学生分析计算小数乘法应注意什么作为本课的重点,让学生通过合作总结出注意的问题,既培养学生的合作学习及沟通能力,又加深了学生的印象。

交流活动呈现的是“蜻蜓点水”式的,没有达到思维碰撞的效果,在此过程中,教师没有充分发挥自己的作用。

学生自主探究教学方法后,必须进行比较充分的交流,让学生理清自己的思路,并运用自己的语言来表达思维过程,同时还应让学生倾听他人的方法,从而进行反思。

【练一练·43页】

1.4.6×0.85=3.91(元) 第三个人算得对 3.6.24 13.048 4.301 4.32 6.524 0.0945 4.大 6 小 1.3 大 2.86 小 7.68 5.0.05×280=14(米/秒) 6.2.75×2.2=6.05(米)

判断题。(对的打“√”,错的打“?”)

(1)5×0.2>5。 ( )

(2)5×1.2>5。 ( )

[名师点拨] 可以通过计算,用算出的积进行比较,还可以根据乘法的意义来比较。因为5×0.2表示5的210,必定小于5,5×1.2表示5的1.2倍,必定大于5,所以5×0.2<5,5×1.2>5。

[解答] (1)? (2)√

赚了多少

一个人花8块钱买了一只鸡,9块钱卖掉了,可是他觉得不划算,花10块钱又买回来了,11块钱卖给了别人,那么他赚了多少钱?聪明的小朋友,你来算算看。

【参考答案】 2元

岂可“忽略”小数点

1999年10月21日,天津《今晚报》刊有沙叶新《胖的权利》一文。从标题到文字,一如沙先生的一贯行文风格,挥洒自如,妙趣横生,只是有一处,似乎有点经不起推敲。沙先生说他在国内是个胖子,到了美国就成了瘦子:“我身上的那一点点肉,几乎是美国胖子身上的小数点,完全可以忽略不计。”

这话的意思我能明白,沙先生的胖和美国人的胖不是一个等级的;但说沙先生身上的肉成了美国胖子身上的小数点,未免有点匪夷所思;又说小数点可以“忽略不计”,则更是让人百思而不得其解。作为口语,有时会急不择言,可以原谅;书面文字恐怕还是要严谨一点,规范一点。

稍有数学常识的人都知道,小数点是整数和小数之间的一个小圆点,在它的左面是整数,右面是小数。根据统计需要,小数点右面的数字有时可以略去不计。注意:是略去不计,而不是忽略不计,这里有清醒和糊涂之分。但要略去不计,首先就要认准小数点在哪里,这是万万马虎不得的。如果小数点“忽略不计”,“82.45公斤”岂不成了“8245公斤”?我的妈呀!

在科学计量时,小数点非但不能“忽略不计”,连点错一位都不行。顺便说两个小例子:一本关于如何养鸡的书,在介绍防治鸡瘟药的配方时,点错了一个小数点,结果造成大量的鸡死亡。人们历来认为菠菜含铁量高,其实并非如此,那是有关人员在公布数据时,把小数点挪后了一位造成的。

6 手拉手

本节课是在学生掌握了整数四则混合运算及简算、小数加、减、乘法的基础上进一步学习小数混合运算的顺序和运算律。教材呈现了淘气和笑笑为希望小学的同学提供帮助的情境,让学生根据有关信息解决数学问题,体会小数计算在实际生活中的应用,掌握正确的小数混合运算的计算方法,同时教育学生要有爱心。结合教材的编排特点,教学时,教师可以引导学生根据情境中呈现的信息选择有用的信息,再独立列式计算,组织交流。学生在列式计算时,可以分步列式,也可以列综合算式,在列综合算式时,引导学生体会到:小数混合运算的顺序与整数混合运算的顺序相同,整数的运算律在小数运算中仍然适用。

1.能选择有用的信息解决数学问题,体会小数计算在实际生活中的应用。

2.体会整数的运算律在小数运算中仍然适用,并能运用这些运算律进行简便计算。

3.能利用学过的小数乘法和小数加减法来解决简单的实际问题。

【重点】 掌握小数混合运算的运算顺序。

【难点】 能运用有关的运算律进行小数的简便计算。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

你能进行简便计算吗?并说说运用了什么运算定律!

25×19×4 28×23+72×23

【参考答案】 1900(乘法交换律、乘法结合律) 2300(乘法分配律)

方法一

课件出示山区孩子生活现状,让学生看图。

师:看完这些图,你有什么感想?

预设 生1:这些孩子真可怜,生活非常艰苦。

生2:和他们相比,我们真的是非常幸福。

生3:我们要在自己力所能及的范围内帮助他们。

师:同学们说得都很好,我们生活在优越的环境中,一定要珍惜今天的幸福生活。同时,我们不能忘记,在一些贫困的地方,还有许多的孩子需要我们的帮助。淘气和笑笑所在的学校也与希望小学开展了“手拉手”活动。这不,淘气和笑笑正在商量该

本单元内容主要包括小数乘法的意义、小数点移动引起小数大小变化的规律、积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系、小数乘法和混合运算以及解决简单的实际问题。

本单元是在学生学习了小数的意义和小数加减法的基础上进行编排的,教材设计了许多学生感兴趣的、有数学价值的生活情境,使学生在探究问题的过程中学习数学。同时教材突出了对运算意义的理解,强调用与学生知识经验密切关联的问题引起学生讨论,在解决问题的过程中学会和应用数学知识。解决了小数乘法的关键问题,帮助学生掌握了一般的方法,为后面的学习打下坚实的基础。

1.能结合具体情境,了解小数乘法的意义。

2.通过具体情境和实际操作,发现小数点位置移动引起小数大小变化的规律,了解积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。

3.能正确计算小数乘法,能运用小数乘法解决一些简单的实际问题。

在合作交流、探究与思考中,感受小数的意义和小数加减法、整数乘法、整数混合运算、小数乘法及小数混合运算之间的联系和区别,培养学生的迁移能力和合作能力。

1.通过设置有趣的、学生熟悉的情境,让学生在情境中充分地讨论交流,并结合实际操作解决问题。

2.通过观察、比较、讨论等活动探究知识的内在联系,深化对所学知识的理解,渗透转化思想。

1.通过解决现实生活中的小数乘法的实际问题,感受数学与生活的密切联系,体验小数乘法的应用价值。

2.让学生感受到生活中处处有数学,在解决问题的过程中增强自主探究的愿望,获得成功的体验以及学习数学的乐趣和自信心。

【重点】 理解小数乘法的意义,发现小数点移动规律及积的小数位数和乘数中小数位数的关系。

【难点】 能灵活运用小数乘法解决一些实际问题。

1.结合解决实际问题,经历探索小数乘法计算方法的过程,理解算理,掌握基本的计算方法

注重计算教学与解决问题相结合是本套教材编写的一个原则。探索小数乘法的计算方法,就要让学生经历如下过程:“文具店” 探索的是简单的一位小数乘整数的算理,掌握小数乘整数的口算方法;“小数点搬家”是研究小数点位置移动引起小数大小变化的规律,为研究小数乘小数的算理奠定基础;“街心广场”探索的是小数乘小数的算理,掌握积的小数位数的规律,进而把小数乘法转化为整数的乘法,体现转化的数学思想;“包装”与“蚕丝”则综合前面对小数乘法的认识,学习小数乘法的竖式笔算。

2.在小数乘法的计算过程中,重视发展学生的数感

“文具店”等课在探索小数乘法的算理时,在学习小数笔算乘法前,教材通过让学生先估一估,渗透估计的策略,解释计算结果的合理性;学生掌握了小数乘法的基本算法后,教材又在“包装”一课中鼓励学生算法多样化,在“手拉手”一课中鼓励学生用运算律进行计算,这些都是对学生数感的培养。此外,让学生对小数点位置移动引起小数大小变化等规律的探索,以及通过计算对乘数大于1、等于1或小于1时,积与另一个乘数的大小关系的感知,都是在活动中增强学生数感。

3.注重直观模型和渗透“转化”思想,积累学生数学活动经验

根据学生以形象思维为主的特点,将抽象的数与直观模型结合起来,对面积模型这个小数的直观模型进行了充分利用。在小数乘法意义、小数点位置移动引起小数大小变化、小数乘法积的小数位数等多处呈现了小数与分数的面积模型。在此基础上,在小数乘法笔算中又呈现了将小数乘法“转化”为整数乘法计算的方法,丰富学生的数学体验,积累了学生数学活动经验。

1 买文具

本课的主要内容是让学生初步了解小数乘法的意义及能计算出简单的小数与整数相乘的结果。教材通过创设“买文具”的情境,引导学生提出数学问题,然后对“买4块橡皮需要多少元?”展开讨论。由于学生已经学过小数的意义、小数加减法,并掌握了整数乘法的意义,因此“求4个0.2是多少”与整数乘法的意义相同,学生列出乘法算式是没有问题的,而在教学“0.2×4等于多少”时,教师应鼓励学生采用不同的方法探索,再用自己的语言进行解释交流。教材中呈现的方法都突出呈现了乘法的意义,分别运用元、角、分的转化,借助直观模型和利用小数的意义得出了结果,教师应引导学生重点对这三种方法展开讨论,以进一步体会小数乘法的意义。

1.通过具体情境和实际操作,初步了解小数乘法的意义。

2.结合小数乘法的意义,能计算出简单的小数与整数相乘的结果。

3.通过探究小数乘整数的计算方法,培养学生的类推迁移、转化的数学思维。

4.在解决实际问题的过程中,体验数学的价值。

【重点】 使学生了解小数乘法的意义。

【难点】 能够计算出简单的小数乘整数的结果。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 收集一些文具的价格并用小数表示出来

计算

4.5+3.2= 2.3+5.6=

3.2-1.4= 33.2-12.7-10.3=

54.3+7.62= 18.7-2.91=

【参考答案】 7.7 7.9 1.8 10.2 61.92 15.79

方法一

师:前面我们已经学过小数的有关知识,今天这节课我们就利用相关知识来解决一些问题。(课件出示教材33页主题图,未标价格的文具)

师:快来看看都是什么文具,你想买点什么呢?

预设 生1:我要买2把尺子。

生2:我要买3支铅笔。

生3:我买4块橡皮。

……

师:你们应该怎样付钱呢?

预设 生:老师,你没有告诉我们商品的单价,我们怎么付钱呢?

师:哎哟,光顾着高兴啦,还没有告诉大家每件物品的价格呢。

课件出示价格,指名读一读。

[设计意图] 通过买文具这一环节,一方面让学生感知数学就在生活之中,另一方面让学生发现问题——缺少了单价,也为下面学生列出乘法算式做铺垫。

师:现在,根据图中的信息和刚才你们要购买的数量,你们能提出哪些数学问题?

预设 生1:1把尺子0.4元,买2把尺子多少元?

生2:1支铅笔0.3元,3支铅笔多少元?

生3:1块橡皮0.2元,4块橡皮多少元?

师:今天,我们就重点研究买4块橡皮需要多少元。

(板书课题:买文具)

[设计意图] 问题是学习的先导,情境是问题的外衣。在起始环节中,通过买文具这一情境,引起学生的兴趣并引导学生提出问题。根据学生提出的问题,有目的、有针对性地选择一些问题让学生解决。

方法二

比一比谁最能干。

17×25 81×59 603×37

师:17×25 表示什么?你能根据算式和你的生活实践编出一道题吗?

预设 生:一袋大米重25千克,17袋大米重多少千克?

师:那1.7袋大米重多少千克你能解决吗?

预设 生:算式会列,结果不会计算。

师:这节课我们就一起来研究小数乘法。

(板书课题:买文具)

[设计意图] 有了整数乘法的基础,学生在学小数乘法时的难度就相应减少了,教师要激发学生学习新知识、解决新问题的兴趣。

一、探究小数乘法的意义。

学生先独立列式,然后在小组内交流,教师巡视指导。

预设 生1:0.2×4。

生2:4×0.2。

师:为什么这样列式呢?你是怎么想的?

预设 生:因为1块橡皮0.2元,求4块橡皮多少元就是求4个0.2是多少,用乘法计算。

师:还有不同的算法吗?

学生汇报。

预设 生1:0.2+0.2+0.2+0.2。

生2:0.2×3+0.2。

生3:0.2+0.2×3。

生4:0.2元=2角,2×4=8角,8角=0.8元。

师:同学们用了这些方法解决问题,你能发现这几种方法间的内在联系吗?

预设 生:0.2+0.2+0.2+0.2是用小数加法来解决的,0.2×3+0.2和0.2+0.2×3采用了乘加混合计算,0.2元=2角,2×4=8角,8角=0.8元是把小数转化成了整数来计算的,他们都把问题解决了,但有些麻烦。0.2×4或4×0.2是用乘法解决的,乘法是加法的简便运算。

[设计意图] 解决问题的方法多种多样,教师要充分鼓励学生的独特想法,允许各种各样的方法并存,学生对算法的多样化并不排斥,但是他们还是喜欢比较简便的方法。

师:看到同学们想出的这么多方法,小淘气也不服气,他也想出了一个与你们不一样的算法,大家看大屏幕。

师:你们看懂什么意思了吗?

预设 生:他把一个长方形当作一元钱,平均分成10份,每一小格就是0.1元。

师:接下来应该怎么做?

预设 生:涂2小格就是0.2元,表示1块橡皮的价格,一共涂8小格就是0.8元。

师:看来小淘气的想法和大家的想法也是一样的,就是求4个0.2元是多少元。

师:0.4×2表示什么意思呢?

预设 生:2个0.4是多少。

师:那谁能说说小数乘法的意义是什么?

预设 生1:和整数乘法的意义相同。

生2:都是求几个相同加数的和的简便运算。

学生相互补充,尝试着说出小数乘法的意义。

教师小结:小数乘法的意义就是求几个相同加数的和的简便运算。(板书)

[设计意图] 通过图示,让学生进一步理解小数乘整数的意义,加深对小数乘法的意义的理解、掌握。

二、拓展实践。

买3把尺子需要多少元?

师:求3把尺子需要多少元,怎样列式呢?

预设 生:0.4×3。

师:那么我们怎样才能求出结果呢?

预设 生1:可以用加法计算:0.4+0.4+0.4=1.2(元)。

生2:因为0.4元是4角,所以3个0.4元就是12角,12角就是1元2角,即1.2元。

列式为:0.4元=4角,3×4=12(角),12角=1.2元,0.4×3=1.2(元)。

生3:我们可以把1元看成单位1,把它平均分成10份,取其中的一份就是0.1,0.4是4个0.1,有3个0.4,就是12个0.1,是1.2,所以0.4×3=1.2(元)。

三、巩固练习。

涂一涂,填一填。

0.3×2=( )

【参考答案】 0.6 涂一涂略

1.出示教材34页“练一练”第1题内容。

(1)学生读题,理解题意。

(2)涂一涂,算一算,和同桌交流自己的想法。

(3)集体订正,说一说是如何涂色的。

2.出示教材34页“练一练”第4题内容。

(1)以0.01×10为例,说一说0.01×10表示什么意思,应如何涂色?结果是什么?

(2)学生独立完成后面两个乘法算式的涂色和填空,师巡视指导。

(3)全班交流,说说涂色的结果。

【参考答案】 1.1个正方形代表1元,平均分成10份,每份就是0.1元,一个卷笔刀0.7元,涂7份,4个卷笔刀就要涂28份,也就是2.8元。 4.0.1 0.5 1(涂色略)

师:这节课你有什么收获?

预设 生1:我们在解决问题的过程中掌握了小数乘法的意义。

生2:小数乘法的意义和整数乘法的意义相同。

生3:小数乘法的意义是求几个相同加数的和的简便运算。

作业1

教材第34页“练一练”第5题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.3×2= 0.4×8=

12×0.3= 0.3×8=

1×0.1= 0.9×4=

1.1×4= 0.01×2=

2.(重点题)算一算,涂一涂。

3.(重点题)填一填。

(1)把1.2+1.2+1.2+1.2改写成乘法算式是( )。

(2)0.8×5可以看成是( )个0.8连续相加的和。

(3)0.1+0.1+0.1=( )×3。

(4)( )+( )+( )=3×0.8。

(5)0.7+0.7+( )+( )=4×0.7。

【提升培优】

4.(易错题)根据小数乘法的意义连一连。

5.(难点题)苹果每千克4.8元,买3千克需要多少元?

【思维创新】

6.(探究题)把一根木条锯成0.4米长的小段,共锯了6次,这根木条原来长多少米?

【参考答案】

作业1:5.0.8×2=1.6(元) 3×0.6=1.8(元) 1.8元>1.6元,所以爸爸买菜用的钱多。

作业2:1.0.6 3.2 3.6 2.4 0.1 3.6 4.4 0.02 2.0.03×6=0.18 0.02×35=0.7

3.(1)1.2×4 (2)5 (3)0.1 (4)0.8 0.8 0.8 (5)0.7 0.7

4. 5.4.8×3=14.4(元) 6.6+1=7 0.4×7=2.8(米)

买文具

0.2×4=0.8(元) 0.2+0.2+0.2+0.2=0.8(元)

0.4×3=1.2(元) 0.4+0.4+0.4=1.2(元)

小数乘法的意义就是求几个相同加数的和的简便运算。

小数乘法的意义是在学生已经学习过“元、角、分与小数”“小数的意义”“小数的加减法”和掌握了“整数乘法的意义”基础上进行教学的,教材通过“文具店”情境,引导学生提出数学问题,然后对“买4块橡皮多少元”展开讨论,列出算式。再让学生探索0.2×4等于多少,学生可以采用不同的方法进行计算。教材呈现的方法都是利用了乘法的意义,分别运用了连加、元角分的转化和借助直观模型得出结果,然后引导学生对这三种方法展开讨论,从而帮助学生进一步理解小数乘法的意义。

在教学设计过程中,我首先创设了贴近学生生活的具体情境,拉近数学知识与实际生活之间的距离,使学生体会到小数与日常生活的密切联系。学生对到商店购物并不陌生,所以创设一个新开张的文具店的情境让学生模拟购物,可以调动学生的学习兴趣,并根据生活经验提出有关数学问题。

另外,注重学生的已有知识经验,创设开放性的课堂教学,构建师生互动的“开放式”教学空间,教学中要密切关注课堂的“生成” 和“开发” ,不拘泥于教材中的例题与形式,放开让学生大胆地探索和表达,努力使教学过程成为师生富有个性化的创造过程。教学中我先让学生说说乘法算式所表示的意思,然后用以前学习的知识解决小数乘整数这个问题。最后,放手让学生自主探索0.2×4的结果,体现算法多样化的思想。由于学生生活背景和思考的角度不同,所使用的方法必然是多样的,我尊重学生的想法,鼓励学生独立思考,提倡计算方法的多样化。我留给学生比较充足的时间和空间,让每个学生在独立思考的基础上,再去和其他同学交流和探讨不同的算法,体现算法多样化。同时通过鼓励学生发表自己不同的见解,尽可能地让不同层次的学生获得不同的发展,发挥学生的主体性。本节课中学生的思维非常活跃,他们不仅运用了已有的知识来解决实际问题,而且运用了类推迁移的思想列出了小数乘法竖式,用转化的方法把小数化成整数进行计算。

积极向上的学习情感、健康的人格、良好的学习品质,从根本上说比学习数学知识更重要。教师温馨的话语、自由的学习状态,对学生的心灵是莫大的安慰和鼓励。这节课在整个教学过程的学习气氛是和谐的、宽松的。在课堂上,我注意及时发现学生的闪光点,多给予鼓励、肯定、表扬。特别是对于那些学习有困难的学生,我很耐心地引导、帮助,鼓励他们多用学具摆一摆或用线段图来解决“求一个数的几倍是多少”的问题。这样全班学生在心理安全、自由的状态下就能主动地投入学习,教学效果也就达到了事半功倍。

最大的不足就是自己不能很好地抓住课堂资源的生成去解决想解决的问题。还是有点循规蹈矩地按照自己的预想来,喜欢把学生拽到自己预设的情境中。这和经验不足以及对课堂的把控能力有很大的关系。

在上课时,找出图上的数学信息以后,如何引导学生提出用乘法计算的数学问题,一直困扰着我,如提问:“你能提出哪些数学问题?”孩子们提出的问题肯定绝大多数都是用加法和减法计算的。不一定会涉及乘法的问题,所以需要教师有向导性地点拨一下。

【练一练·34页】

1.4×0.7=2.8(元)(涂色略) 2.0.3×6=1.8(元)

3.0.9 1.6 0.8 1.5 1.6 0.9 1.4 1.2 2.4 4.0.01×10=0.1 涂10个小格 0.01×50=0.5 涂50个小格 0.01×100=1 涂100个小格 5.2×0.8=1.6(元) 0.6×3=1.8(元) 1.6<1.8 爸爸买菜用的钱多

涂一涂,填一填。

0.01×10=( ) 0.01×80=( )

[名师点拨] 根据小数的意义可知0.01表示把1平均分成100份,取其中的1份,0.01乘多少就是有多少个这样的1份,0.01×10就是有10个这样的1份,也就是0.1。0.01×80就是有80个这样的1份,即0.8。

[解答] 0.01×10=(0.1) 0.01×80=(0.8)

点错的小数点

学习数学不仅解题思路要正确,具体的解题过程也不能出错,差之毫厘,往往谬以千里。

美国芝加哥一位靠养老金生活的老太太,在医院做了一次小手术后回家。两星期后,她接到医院寄来的一张账单,款额是63440美元。她看到偌大的数字,不禁大惊失色,骇得心脏病猝发,倒地身亡。后来,有人向医院一核对,原来是电脑把小数点的位置放错了,实际上只需付634.40美元。

点错一个小数点,竟要了一条人命。正如牛顿所说:“在数学中,最微小的误差也不能忽略。”

猪八戒卖菜

话说孙悟空西天取经回到花果山后,常常变成凡人到人间帮忙。

这天约了八戒一起到人间到处帮忙。八戒和悟空来到农贸市场,看到一个农民伯伯正在卖萝卜和番茄。周围全是人,原来在搞萝卜和番茄大减价的活动呀!

“萝卜每千克卖0.5元,番茄每千克卖1.2元。”农民伯伯吆喝着。

“我们来帮助这个农民伯伯卖菜吧,你看他多辛苦。”猪八戒提议说。孙悟空一口同意,两人摇身一变,变成了两个胸前飘着鲜红的红领巾的小学生,一个胖,一个瘦。很快就获得了农民伯伯的同意,可以正式上岗了。

“我买2元的萝卜。”一个老奶奶对八戒说。“行,给你。”八戒把菜随便用秤称了说。

“这多少千克呀?”老奶奶问。

“呃,这……2÷0.5到底是多少千克呢?”八戒犯难了。

“我来吧!”悟空帮八戒重新称量下萝卜,递给老奶奶,“2÷0.5=4,是四千克。”

“我要买3元番茄。”一个阿姨说。“这是你的菜。”八戒在悟空的帮助下很快称量出了重量。

“你的秤准吗?我买3元,是多少千克呀?”阿姨看见是两个小学生,有点不放心地问。

悟空说:“3÷1.2=2.5,你买了2.5千克。”阿姨一听,满意地走了。

清闲的时候,八戒问悟空:“猴哥,你怎么算得这么快呀?”

“我呀靠移动小数点,移动小数点把这两题转化成除数是整数的除法,就简便多了。”悟空接着说:“把2÷0.5转换成20÷5。再说3÷1.2吧,先把除数的小数点向右移动一位,1.2变成12,再把被除数的小数点也向右移动一位,3的小数点向右移动一位,变成30,30÷12=2.5。但是要注意除数和被除数的小数点向右移动的位数一定要相同哟。”

“如果不是你猴哥帮忙,我呀就要丢脸喽。谢谢猴哥了!”

他们很快就帮助农民伯伯卖光了萝卜和番茄,农民伯伯连声感谢!八戒笑得最开心了!

2 小数点搬家

本节课是在学生已经了解了一些有关小数的十进制计数法、小数的意义和基本性质等的基础上进一步学习的,主要是使学生发现小数点的移动引起小数大小变化的规律。教材利用学生喜欢的卡通人物开餐馆的情境,生动地说明了小数点移动引起小数大小变化的规律。这一变化规律是学生学习小数乘除法计算的依据,学习起来会有一定的难度,因此,在教学时,教师可先让学生说一说从情境图中能够获得哪些数学信息,讨论“为什么价格发生变化后,客人的数量越来越少”,从而明确小数点向右移动后小数大小变化的规律。接着借助直观模型,通过讨论交流,引导学生理解小数点向左移动后小数大小变化的规律。这样从具体到抽象的思维过程,

充分调动学生学习的积极性,从而使学生发现和掌握小数点移动引起小数大小变化的规律。

1.能结合实际情况和直观模型,发现小数点的移动引起小数大小变化的规律。

2.能运用小数点移动引起小数大小变化的规律计算相关的乘除法。

3.激发学生的学习兴趣,培养学生主动探索、合作交流的能力。

【重点】 探索小数点移动引起小数大小变化的规律。

【难点】 运用规律解决问题。

第课时 小数点移动引起小数大小变化

1.能结合实际情况和直观模型,理解并掌握小数点的移动引起小数大小变化的规律。

2.让学生通过观察比较掌握新知,培养学生的合作意识及知识迁移推理能力。

3.初步培养学生用联系、变化的观点认识事物。

4.激发学生的学习兴趣,培养学生主动探索、合作交流的能力。

【重点】 探索小数点移动引起小数大小变化的规律。

【难点】 总结概括小数点移动引起小数大小变化的规律。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

方法一

课件播放动画。

在轻松的音乐中,草原上跳出三个数字并排列成:256。这时小数点跳出来了,自我介绍:“大家好!我是小数点。”接着小数点跳到5和6的中间(25.6),再跳到2和5的中间(2.56),数字256说:“小数点你太淘气,跳来又跳去,我们一会儿变大一会儿变小!”小数点委屈地说:“我在哪儿不都是一样,怎么会影响你们的大小呢?”

师:小数点的移动真的能引起小数大小变化吗?这节课我们就一起来研究这个问题。

(板书课题:小数点搬家)

[设计意图] 通过生动有趣的动画,在数字与小数点的对话中引出小数点移动会不会引起小数大小变化这一问题,激发学生的探究乐趣,让学生在轻松的氛围中进入探索研究的学习,调动了学生学习的积极性和主动性。

方法二

课件出示数字:88.8 8.88

引导学生看数字,并提问:这两个数看起来都差不多,都是由相同的数字组成的,那么它们的大小一样吗?为什么?

预设 生:不一样,因为小数点的位置不一样。

师:看来,小数点的位置改变直接影响到小数大小的改变。那么,小数点位置的变化会引起小数怎样的大小变化呢?今天我们一起来研究这个问题。

(板书课题:小数点搬家)

[设计意图] 通过比较两个小数的大小,让学生直观感受到小数点的位置引起的小数大小的变化,导入新课的学习,激发学生探究的兴趣。

一、探究小数点向右移动引起小数大小的变化

师:老师给大家带来了一个关于小数点搬家的故事,请同学们在听故事的同时思考两个问题:

1.小数点是向哪边移动的?

2.小数点搬家后小数的大小发生了什么变化?

课件出示教材第35页情境图。

师讲故事:

蚂蚁弟弟开了一家快餐厅,每份快餐0.01元,每天来吃饭的人可真多!一天,顽皮的小数点和蚂蚁弟弟商量:“我在一个地方待太久,都腻了,想要搬家,可以吗?”蚂蚁弟弟想了想,点点头,同意了,于是,小数点把自己的家向右边移动了一位。这样每份快餐就涨价了,蚂蚁快餐厅的客人变少了。又过了一段时间,小数点又搬家了,这时,它左边的邻居变成了“1”,右边的邻居变成了“0”,可是蚂蚁快餐厅再也没有客人了。

学生仔细听故事后,在小组内交流问题并汇报。

预设 生1:从0.01元到0.10元,小数点向右边移动一位,变大了。

生2:从0.10元到1.00元,小数点也向右移动了一位,变大了。

师追问:我们发现,当小数点位置移动后,实际的价格就变了,那么到底发生了什么变化呢?结合具体情境,在小组内交流一下你的想法。

学生进行小组活动,并交流汇报想法。

预设 生1:0.01元是1分,0.10元是1角,1角是1分的10倍。由0.01元变成0.10元,小数点向右移动了一位,得到的数是原来的10倍。

生2:0.10元是1角,1.00元是1元,1元是1角的10倍。由0.10元变成1.00元,小数点向右移动了一位,得到的数是原来的10倍。

师引导学生思考:从0.01元到1.00元,小数具体发生了什么变化?

预设 生:0.01元是1分,1.00元是1元,1元是1分的100倍。由0.01元变成1.00元,小数点向右移动了两位,得到的数是原来的100倍。

师根据学生汇报小结:一个数的小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍……(板书)

二、研究小数点向左移动引起小数大小的变化。

课件出示教材问题2:

小数点向左移动,小数的大小发生了什么变化?

师:请同学们先独立思考,再把自己的想法和同伴交流。

引导学生结合直观模型,在小组内说一说,再填一填。

全班汇报,师小结归纳:

一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……

课件出示问题3:

请你再举个例子说说“小数点移动后小数的大小发生了什么变化”。

让学生自主思考后汇报交流。

预设 生1:0.04米=4厘米,0.40米=4分米,4.00米=4米,小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍。

生2:8.00元=8元,0.80元=8角,0.08元=8分,小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100。

师:观察上面的算式,你能发现什么规律?试着总结一下。

温馨提示:

(1)先独立观察思考。

(2)在小组内交流自己的发现。

学生全班交流尝试总结规律:一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……(教师适时板书)

[设计意图] 结合价格来探索小数点向右移动引起小数大小变化的规律,学生乐于接受;同时,有了小数点向右移动的规律为基础,学生借助直观模型理解向左移动的规律就显得容易。

三、巩固练习。

一个乘数扩大到原来的10倍,另一个乘数扩大到原来的100倍,积就扩大到原来的( )倍。

【参考答案】 1000

1.出示教材36页“练一练”第1题内容。

引导学生观察小数点是怎样移动的,小数的大小发生了什么变化?

2.出示教材36页“练一练”第2题内容。

引导学生读一读淘气说的话,理解题意。让学生将自己举的例子写在数位顺序表下方,再结合小数的意义说一说小数点移动后小数大小发生了怎样的变化。

【参考答案】 1.(1)110 1100 (2)10倍 100倍 2.略

师:说说这节课你们有哪些收获。

预设 生1:小数点的移动可以让小数发生大小的变化。

生2:小数点向右移动一位、两位、三位……这个数就扩大到原数的10倍、100倍、1000倍……

生3:小数点向左移动一位、两位、三位……这个数就缩小到原数的110,1100,11000……

作业1

教材第37页“练一练”第4题。

作业2

【基础巩固】

1.(重点题)填空。

(1)把6.5的小数点向右移动两位,得( ),这个数是原数的( )倍。

(2)把最小的三位数缩小到原数的11000是( )。

(3)0.78去掉小数点得( ),相当于把0.78扩大到原数的( )倍。

(4)19.2缩小到原数的( )是0.0192。

(5)把一个数的小数点向右移动一位后是1.34,这个数原来是( );将这个数扩大到原数的( )倍是134。

【提升培优】

2.(难点题)下面的数与3.541比较,大小有什么变化?

0.3541 35.41 0.03541 35410

3.(变式题)有比4.2大且比4.3小的小数吗?如果有,请你写出三个这样的小数。

【思维创新】

4.(探究题)甲、乙两数的和是264,把乙数的小数点向左移动一位,则两数相等。甲、乙两数各是多少?

【参考答案】

作业1:4.(1)0.5米 (2)50米

作业2:1.(1)650 100 (2)0.1 (3)78 100 (4)11000 (5)0.134 1000 2.缩小到原数的110 扩大到原数的10倍 缩小到原数的1100 扩大到原数的10000倍 3.答案不唯一 4.25 4.216 4.256 4.甲数:264÷(1+10)=24 乙数:24×10=240

小数点移动引起小数大小变化

一个数的小数点向右移动一位,得到的数是原来的10倍;小数点向右移动两位,得到的数是原来的100倍……

一个数的小数点向左移动一位,得到的数是原来的110;小数点向左移动两位,得到的数是原来的1100……

教材利用学生喜爱的卡通人物开餐馆的情境,呈现了“蚂蚁快餐店”通过价格的变化吸引顾客的故事,生动地说明小数点移动引起小数大小变化的规律。

1.“教”还原教材的生活本色。学习内容是沟通数学与生活的桥梁,学生的生活经验是数学内容的基础。教师要有主动驾驭教材的意识,要把儿童的个人知识、直接经验、生活世界看成重要的课程资源,尊重儿童,挖掘“童心”“童趣”的课程价值。

2.创设学生喜爱的情境,激活学生的内在需求。我创设了“蚂蚁快餐店”这一生动有趣的教学情境,我将多媒体引入课堂,用学生喜欢的动画形象来组织学习,在观察与探索过程中,使学生轻松地掌握所学知识。这些都是学生熟悉的情境,它们与数学学习巧妙结合起来,引领孩子们进入数学的园地,是件十分有趣的事。这样,学生爱学、乐学,把学生的内在需求激活了。

3.为学生营造探究的情境。学习知识的最佳途径是由学生自己去发现,因为通过学生自己发现的知识,学生理解得最深刻,最容易掌握。因此,在数学教学中,教师应提供给学生一种自我探索、自我思考、自我创造、自我表现和自我实现的实践机会,使学生最大限度地投入到观察、思考、操作、探究的活动中。上述教学中,我在引出课题后,引导学生自己提出问题并理解小数点移动,小数会发生怎样的变化。在学生猜测的基础上,再引导学生通过探究活动来验证自己的观点是否正确。当学生有困难时,教师也参与学生的研究,适当地进行点拨。

整节课我对学生的合作学习、操作练习进行了有序的指导,注重激励与评价,调动了学生学习的主动性和积极性,学生全身心地投入学习,学生理解“小数点的移动引起小数大小变化的规律”非常轻松。

运用课件不够娴熟,时间安排不够合理,新授内容用时较多,小数点移动时数位不够的问题只是提到,没有深入教学。

要为学生创设思考的空间和时间。我认为好的数学课堂教学应当是富于思考的,学生有动有静的,因为表面上热闹的课堂却不一定有好的教学效果,学习的效果最终取决于学生是否真正参与到学习活动中,是否积极主动地思考,而我的责任更多的是为学生提供思考的机会,为学生留有思考的时间与空间,着眼于学生数学能力和思维能力的长远发展。

直接写得数。

(1)6×5=30 (2)6×0.5=

(3)0.6×0.5= (4)0.06×0.5=

[名师点拨] 一个乘数不变,另一个乘数5缩小到原来的110,这时积也缩小到原来的110,所以6×0.5=3。同样,乘数6缩小到原来的110,乘数5缩小到原来的110,这时积缩小到原来的110×110,所以0.6×0.5=30×110×110=0.3。

同样的方法得0.06×0.5=0.03。

[解答] (2)3 (3)0.3 (4)0.03

【知识拓展】 一个数的小数点先向右移动一位,再向左移动两位,这个数就缩小到原来的110。

都是小数点惹的祸

小数点在小数中是不可缺少的,没了它小数就不是小数了。我这里有个由小数点引发的真实故事。

事情发生在妈妈单位的家属院里。一天,抄电表的人来了。抄到小王家时,那人吃惊地问:“你家这个月怎么用了二百多度电?”小王听了之后,就是想不明白,这电到底用哪儿了?老李说:“可能是老张偷了你家的电,他是电工。”

小王听了,觉得像,就在院子里骂开了,要老张出来交电费。老张听了莫名其妙,当然火冒三丈,两人就对骂起来,差点就动了手。好在被邻居们拉开了。

老张也觉得这事有些奇怪,就长了个心眼,又去仔细看了一下电表,还真给他看出问题来了。原来抄电表的人误把21.5看成了215。都是小数点惹的祸。

小王知道后,很不好意思地向老张道了歉。你们看看,一个小数点就差点造成了邻里纠纷,所以我们可不能小瞧了这小数点,点的时候可要小心呀!

小数点的由来

在很久以前,还没有出现小数点。人们写小数的时候,如果是写小数部分,就将小数部分降一格写,略小于整数部分。16世纪,德国数学家鲁道夫用一条竖线来隔开整数部分和小数部分。17世纪,英国数学家耐普尔采用一个逗号“,”来作为整数部分和小数部分的分界点。17世纪后期,印度数学家研究小数时,首先使用小圆点“·”来隔开整数部分和小数部分,直到这个时候,小数点才算真正诞生了。

第课时 小数点移动规律与乘除法关系

1.能运用小数点移动引起小数大小变化的规律计算相关的乘除法。

2.学会运用所学知识解决生活中的数学问题。

3.通过观察、比较、讨论、交流等活动,让学生做到“学以致用”。

【重点】 探索小数点移动规律与乘除运算间的关系。

【难点】 运用规律解决问题。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

选一选。

7.03去掉小数点后与原数比较,( )。

A.扩大为原来的10倍

B.缩小到原来的110

C.扩大为原来的100倍

【参考答案】 C

方法一

师:上节课我们从小数点搬家的故事,发现了小数点移动引起小数大小变化的秘密。谁来举例说明一下?

预设 生1:0.57的小数点向右移动两位,就扩大为原数的100倍。

生2:3.24与0.324比较,3.24缩小到原来的110是0.324。

师:小数点的移动规律和乘除法之间有没有什么关系呢?对我们的计算有没有什么帮助呢?接下来我们就带着这个问题进行深入的研究。

(板书课题:小数点移动规律与乘除法关系)

[设计意图] 以本课的核心内容为探究重点,循序渐进地指导学生积极思考,为学习新知做好铺垫。设疑激趣,调动学生的探究欲望,加深学生对数学知识的喜爱程度,达到灵活运用,学以致用的目的。

方法二

师:上节课我们一起总结了小数点位置移动引起小数大小变化的规律,那么这个规律能帮助我们解决哪些数学问题呢?这节课我们继续研究和小数点有关的数学问题。(板书课题:小数点移动规律与乘除法关系)

[设计意图] 让学生从已有知识入手,引出要探究的问题,激发学生的学习兴趣,同时也体现了知识之间的内在联系。

一、小数点移动变化规律的应用

出示教材36页“试一试”。

看图想一想,说一说。

师:你能找到相关的数学信息,列出算式吗?

(学生交流列出算式)

预设 生1:1÷10=0.1,0.1÷10=0.01,1÷100=0.01。

生2:0.01×10=0.1,0.1×10=1,0.01×100=1。

教师适时板书。

师:观察这两组算式,你能发现什么?

学生独立观察思考后小组交流。

(教师深入到小组中,引导学生一个算式一个算式地观察,逐渐发现小数点位置移动引起小数大小变化的规律)

师:先来汇报第一组算式,你有什么发现?

预设 生1:通过观察第一组的算式我可以发现:把1缩小到原来的110,就是把原数除以10,也就是小数点向左移动一位得到0.1。

生2:把0.1缩小到原来的110,就是把原数除以10,也就是小数点向左移动一位得到0.01。

生3:把1缩小到原来的1100,就是把原数除以100,也就是小数点向左移动两位得到0.01。

师:同学们说得不错,一个小数缩小到它的110,1100……小数点分别向左移动一位、两位……位数不够时补“0”占位。(板书)

师:我们再来研究第二组算式。

小组合作,自主探究。

想一想:一个小数扩大到它的10倍、100倍,它的小数点怎样移动?用一句话来概括你的发现。

在小组内把自己的发现说一说。

汇报交流。

预设 生1:0.01扩大到它的10倍,就是把原数乘10,也就是小数点向右移动一位得到0.1。

生2:0.1扩大到它的10倍,就是把原数乘10,也就是小数点向右移动一位得到1。

生3:0.01扩大到它的100倍,就是把原数乘100,也就是小数点向右移动两位得到1。

师:能不能用一句话概括你的发现?

预设 生:一个小数扩大到它的10倍,100倍……小数点分别向右移动一位、两位……位数不够时补“0”占位。(板书)

师:小数乘或除以10,100,1000……可以像整数一样在后面添上“0”或者去掉“0”吗?为什么?

预设 生:不能,因为根据小数的性质,小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。

师:小数乘或除以10,100,1000……和整数乘或除以10,100,1000……有什么区别和联系?

学生自由发言。

预设 生:比如5可以看作5.000,小数点向右移动一位就是50.00,向右移动两位就是500.0,500可以看作500.0,小数点向左移动一位就是50.00了。

师:其实整数后面添上“0”或者去掉“0”也相当于移动了它的小数点,小数点移动时,如果位数不够,用0补位。

[设计意图] 侧重于学生对小数点移动引起小数大小变化规律的理解和应用,通过提出问题,让学生在思考、探索的过程中,培养学生运用所学知识解决问题的能力。让学生通过小组合作的方式解决问题,让学生真正成为学习的主人,自主发现其中的规律,这样对所学的内容理解深刻,记忆牢固,同时,通过自主学习,还培养了学生归纳概括的能力。

二、巩固练习。

直接写得数。

3.2×10= 2.34×1000=

0.4×100= 50÷100 =

35.8÷1000 = 64÷10=

【参考答案】 32 2340 40 0.5 0.0358 6.4

1.出示教材37页“练一练”第3题内容。

学生独立完成,再交流汇报,集体订正。

师:说说你哪里出现了问题,反思一下为什么会出现这样的错误。

2.出示教材37页“练一练”第5题内容。

小组讨论,全班交流汇报。解决此类问题你需要提醒大家注意哪些问题?

【参考答案】 3.0.9 9 90 5.38 0.538 0.0538 5.左边的题乘100相当于扩大到原来的100倍,正确答案为5670;中间的题除以1000,相当于缩小到原来的11000,正确答案为0.0567;右边的题除以10,相当于缩小到原来的110,正确答案为2.06。

师:这节课你有哪些收获?

预设 生1:一个小数扩大到它的10倍、100倍、1000倍……小数点分别向右移动一位、两位、三位……

生2:一个小数缩小到它的110,1100,11000……小数点分别向左移动一位、两位、三位……

生3:位数不够时要添“0”补位。

作业1

教材第37页“练一练”第6题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.08×10= 8.6÷10=

4.3÷100= 6.03×100=

0.63×1000= 78÷100=

2.(重点题)填一填。

(1)把3.6的小数点向右移动两位,得( ),这个数( )到原来的( )倍。

(2)最小的三位数的1100是( )。

(3)0.12去掉小数点是( ),得到的数是0.12的( )倍。

(4)3.65的( )是0.365。

3.(易错题)填表。

原数

0.42

60

扩大到原数的10倍

扩大到原数的100倍

1350

缩小到原数的110

0.2

缩小到原数的1100

4.(重点题)在括号里填上适当的数。

(1)40.6( )( )( )

(2)2.58( )( )( )

【提升培优】

5.(易错题)在○里填上“×”或“÷”,在( )里填上适当的数,使下列算式成立。

0.25○( )=25

4.1○( )=0.41

34○( )=0.034

1000○( )=0.1

7.2○( )=0.072

2.08○( )=2080

6.(探究题)判断题。(对的画“√”,错的画“?”)

(1)把0.005的小数点向左移动一位,这个数就扩大到原来的10倍。 ( )

(2)把35.61缩小到原来的1100,小数点就要向右移动两位。 ( )

(3)把56.97的小数点先向右移动两位,再向左移动一位,结果是569.7。 ( )

【思维创新】

7.(竞赛题)一个小数的小数点向右移动了一位后,得到的数比原数大9.9,这个小数是多少?

【参考答案】

作业1:6.1.414×10=14.14 0.1×1000=100 36.9÷10=3.69 3.14×100=314 0.618×100=61.8 18.1×10=181 9.87÷10=0.987 43.21÷1000=0.04321 1.4×100=140 0.01÷1000=0.00001

作业2:1.0.8 0.86 0.043 603 630 0.78 2.(1)360 扩大 100 (2)1 (3)12 100 (4)110

3.如下表。

原数

0.42

13.5

60

2

扩大到原数

的10倍

4.2

135

600

20

扩大到原数

的100倍

42

1350

6000

200

缩小到原数

的110

0.042

1.35

6

0.2

缩小到原数

的1100

0.0042

0.135

0.6

0.02

4.(1)406 4.06 4060 (2)258 2580 2.58 5.× 100 ÷ 10 ÷ 1000 ÷ 10000 ÷ 100 × 1000 6.(1)? (2)? (3)√ 7.9.9是原数的9倍,所以原数是1.1。

小数点移动规律与乘除法关系

1÷10=0.1 0.01×10=0.1

一个小数缩小到原来的110,1100……小数点分别向左移动一位、两位……

一个小数扩大到原来的10倍,100倍……小数点分别向右移动一位、两位……

位数不够时要补“0”占位

本节课,同学们经过思考、讨论,结合黑板上的板书,相互合作最后明白了本节课的重难点,理解了每个知识点。我觉得在本节课体现了新课标的以下理念:

1.为学生创设宽松和谐的学习环境。有效的课堂教学中应当有宽松和谐的学习气氛,使学生能在探索和学习过程中产生丰富的情感体验。上“板着面孔”的课,学生可能会掌握有关的知识技能,但他们不会对学习数学产生兴趣,也不会有积极主动的探索热情。宽松和谐的环境并不意味着只有通过游戏或生动的情境才能实现,教师生动的语言、和蔼的态度、富有启发性和创造性的问题、有探索性的活动等都可以为学生创造和谐的环境。本节课老师为学生营造了宽松和谐的学习环境,课堂上学生争执不休,各有各的道理。学生对本节课的教学环节兴趣颇浓,参与的积极性相当高。

2.为学生获得成功提供有价值的问题。数学的教育要面向全体学生,使每一个学生学到有价值的数学;每一个人都能获得必需的数学;不同的人也应该在数学上得到不同的发展,这是《数学课程标准》中对学生学习数学的要求。我们老师应该让学生是学习的主人,老师应该来激发学生学习的兴趣,为课堂教学带来更大的效率。在一堂课中,学生能够轻松愉快,积极主动,而且思维灵活多样,富有创造性,从自己的内心获得成功的喜悦。

3.为学生创设思考的空间和时间。我认为好的数学课堂教学应当是富于思考的,学生有动有静的,因为表面上热闹的课堂却不一定有好的教学效果,学习的效果最终取决于学生是否真正参与到学习活动中,是否积极主动地思考。而我的责任更多的是为学生提供思考的机会,为学生留有思考的时间与空间,着眼于孩子数学能力和思维能力的长远发展。

从总结的小数点的移动规律到用算式表示,衔接不够自如,我发现我有很多用语不当之处,导致有些学生错以为小数点向左移动一位,这个数比原来缩小了一倍这样的错误概念。

把一个小数扩大100倍、1000倍,特别是缩小为原来的110,1100,11000等所涉及的移动小数点及补“0”等“操作层面”的问题却是一个不小的障碍。所以,给学生4个“0”,为学生把探究的程度深入到补“0”问题,积累起丰富的活动经验和表象,为发现右移添“0”和左移添“0”的区别和规律提供了阶梯。

【练一练·36页】

1.(1)110 1100 (2)10倍 100倍 2.答案不唯一。如:0.7的小数点向右移动一位,就从7个0.1变成7个1了,7是0.7的10倍。 3.0.9 9 90 5.38 0.538 0.0538 4.(1)0.05×10=0.5(米) (2)0.05×1000=50(米) 5.5670 0.0567 2.06 6.14.14 100 3.69 314 61.8 181 0.987 0.04321 140 0.00001 7.跳绳:0.75 铅笔盒:380 书包:22.5 橡皮:200

把一个数的小数点先向左移动两位,再向右移动三位,得到0.2,那么原数是多少?

[名师点拨] 可逆向运用小数点的移动规律求原数。题中把原数的小数点先向左移动两位,再向右移动三位后,得到0.2,求原数,可逆回去,即把0.2的小数点先向左移动三位,再向右移动两位,其过程如下:

0.20.00020.02

[解答] 原数是0.02。

【知识拓展】 将小数扩大到原来的10倍、100倍、1000倍、…,只要把小数点向右移动一位、两位、三位、…即可;将小数缩小到原来的110,1100,11000,…,只要把小数点向左移动一位、两位、三位、…即可。

郑板桥趣闻

扬州八怪之一的清代文豪郑板桥曾在诗词中引用数字把一个风雪纷飞的日子巧妙地描写出来。其诗词为:“一片二片三四片,五六七八九十片,千片万片无数片,飞入芦花总不见。”

相传有一年的春节前夕,郑板桥路过乡间,看见一家门前贴着一副对联。该对联的上联为:二三四五,下联为:六七八九。郑板桥读完对联后,马上回家把一袋粮食和衣物拿去送给这户人家,正好解决了这户人家的燃眉之急。郑板桥和这户人家并不相识,那么他是怎么知道这户人家缺少衣物和粮食的呢?原来郑板桥看见上联中缺了“一”,下联中少了“十”,而“一”与“衣”同音,“十”与“食”同音,所以郑板桥就知道这家人缺“衣”少“食”了。

可爱的小数点

今天,5元、10元、20元、30元、40元在玩耍。5元说:“我们来玩合起来的游戏吧。”20元、30元、10元、40元都同意了。一会儿是:10元+20元=30元;一会儿是:40元+30元+20元+10元=100元。

正玩得高兴,一个小圆点来了,“嗨,我叫小数点。”小数点说:“我也来一个,好吗?” “你有什么用,走开,走开……” 100元看了它一眼,极不耐烦地说。小数点不服气,跳到1和00的中间,100元就变成了1.00元,100元说:“求求你放过我吧。”小数点放过它。

它们在一起开开心心地玩了,瞧!它们一下子变成了0.5,4.0,10.0……

3 街心广场

本节课是在学生掌握了小数乘法的意义以及小数点位置移动引起小数大小变化的规律的基础上展开教学的,为接下来学习小数乘法的计算方法奠定基础。教材通过“街心广场”情境图,提供了广场、花坛、地砖的长和宽的信息,引导学生说一说从图中获得的数学信息并提出问题,在计算出街心广场、花坛的面积后,再进一步讨论怎样计算地砖的面积,探索积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。在教学时,教师应引导学生对广场、花坛、地砖的长和宽加以比较,并探索出“0.3×0.2”的结果,最后根据结果,引导学生列出竖式,讨论两个乘数的小数位数与积的小数位数的关系。

1.结合实际情境,探索出积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

2.经历探究积的小数位数与乘数的小数位数的关系的过程,体会数学转化的思想。

3.在解决问题的过程中,提高和他人合作、交流的能力。

【重点】 明确积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

【难点】 理解算式推导的过程。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 正方形纸

油菜子每吨可以榨油0.45吨,10吨、100吨、1000吨这样的油菜子各可以榨油多少吨?

【参考答案】 0.45×10=4.5(吨) 0.45×100=45(吨) 0.45×1000=450(吨)

方法一

师:这是美丽的街心广场,街心广场的中间是花坛,花坛周围铺满了地砖,下面请同学们仔细观察,看看你从图中还能得到哪些信息。

预设 生1:我发现街心广场、花坛、地砖都是长方形的。

生2:我还知道了它们的长和宽,街心广场长30米,宽20米;花坛长3米,宽2米;地砖长0.3米,宽0.2米。

师:根据发现的信息,你能提出什么数学问题?

预设 生:可以计算出广场、花坛、地砖的面积。

师:街心广场、花坛、地砖的长、宽有什么关系?面积可能有怎样的关系?今天这节课,我们就着重研究这几个问题,看从中能发现什么。

(板书课题:街心广场)

[设计意图] 通过让学生观察情境图,说一说获得的数学信息,并提出数学问题,进一步培养学生发现信息,提出问题的能力。

方法二

师:今天阳光灿烂,春风和煦。大象胖胖、小猴跳跳、老鼠闹闹很高兴地来到森林建设局办理新房的登记手续。它们满心欢喜地期待办完手续后,能尽快装修搬进新房居住。可是,在建设局里,它们遇到了大麻烦!因为它们要填写这样一份登记文书:

业主:大象胖胖 地址:森林路1号 房屋户型:长方形 长30米 宽20米 面积( )

业主:小猴跳跳 地址:森林路2号 房屋户型:长方形 长3米 宽2米 面积( )

业主:老鼠闹闹 地址:森林路3号 房屋户型:长方形 长0.3米 宽0.2米 面积( )

在计算各自的房屋面积时,大象胖胖和小猴跳跳很快就算出了答案,只有老鼠闹闹在计算自家面积的时候犯了难,我们一起看看这个问题怎么解决。

(板书课题:街心广场)

[设计意图] 让学生仔细观察情境图,从中获取数学信息并提出数学问题,引出本节课要研究的内容,导入直接、自然。

一、计算街心广场、花坛、地砖的面积。

师:街心广场、花坛、每块地砖的面积同学们会算吗?请试一试,完成教材中表格的填写,并在小组中说说你是怎么想的。

学生自主思考计算,填写表格,进行小组交流。

全班交流时,师引导学生列式计算。

广场面积:30×20=600(平方米)

花坛面积:3×2=6(平方米)

地砖面积:0.3×0.2=?

二、探究积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

师:广场、花坛的面积同学们很快就算出来了,地砖的面积为什么不会算了?

预设 生:这是小数乘小数。

师:这部分内容我们没有学过,你能不能利用我们已经学过的知识来解决这个新问题?

先独立思考,再把你的想法和小组成员说一说、议一议。

[设计意图] 计算广场、花坛的面积是学生已经掌握的知识,学生很容易算出结果。计算地砖的面积属于新知识,需要发挥小组合作的优势。在此,把解决不了的问题单独提出来,使研究更具有针对性。

教师指名说出自己的算法。

预设 生1:0.3米是3分米,0.2米是2分米,3×2=6(平方分米),6平方分米是0.06平方米。

生2:用画图的方法:长是0.3米,宽是0.2米,面积是6个小格,每个小格是0.01平方米,面积就是0.06平方米。(教师根据学生回答问题出示直观模型图)

师:观察这两种方法之间是否有内在联系。

预设 生:第一种方法利用了转化方法,把小数化成了整数,按照整数乘法计算出结果后再转化成小数,第二种方法利用画图,数出6个小格,而这6个小格也就是第一种方法中的6平方分米,也就是0.06平方米。

三、利用乘数和积之间的关系研究竖式计算。

师:结合上面的计算过程,想一想乘数和积之间有什么关系。下面我们就通过观察街心广场和花坛之间长和宽的关系,列竖式来研究一下。

同桌交流后,指名学生说说想法,教师根据学生的回答再次出示算式进行解释。“30”变成“3”,缩小到原来的110,“20”变成“2”,也缩小到原来的110,积从“600”变成“6”,缩小到原来的1100。

教师边讲解边板书:

师:联系这个规律,你能说说还可以怎么计算出0.3×0.2的积吗?

学生独立思考后在小组内交流自己的想法。

师:说说你是怎样用上面的方法计算0.3×0.2的积的。

预设 生:3变成0.3,缩小到原来的110,2变成0.2,也缩小到原来的110,积就缩小到原来的1100,所以0.3×0.2=0.06。

师根据学生的回答板书。

四、总结积的小数位数与乘数的小数位数的关系。

出示教材38页最下面的表格。

算式

4×0.3=1.2

0.4×0.3=

0.13×2=

0.13×0.2=

第一个乘数的小数位数

第二个乘数的小数位数

积的小数位数

师:请同学们按要求完成表格。

学生小组合作完成,教师巡视指导。

师指名汇报结果。

预设 生1:4×0.3=1.2,第一个乘数是整数,第二个乘数是一位小数,积是一位小数。

生2:0.4×0.3=0.12,第一个乘数是一位小数,第二个乘数也是一位小数,积是两位小数。

生3:0.13×2=0.26,第一个乘数是两位小数,第二个乘数是整数,积是两位小数。

生4:0.13×0.2=0.026,第一个乘数是两位小数,第二个乘数是一位小数,积是三位小数。

师:通过计算我们分别知道了第一个乘数和第二个乘数中分别有几位小数,以及每道算式相对应的积有几位小数,观察表格,你能发现积的小数位数与乘数小数位数的关系吗?

预设 生:每道算式中的两个乘数一共有几位小数,所得的积就有几位小数。

师:同学们的发现真了不起,能不能再举出几个例子来验证你们的发现?

预设 生1:0.14×2=0.28,两个乘数一共有两位小数,积就有两位小数。

生2:0.3×0.02=0.006,两个乘数一共有三位小数,积就有三位小数。

请同学们互相出一道题,相互验证并检查。

师:概括一下我们刚刚的发现。

师生共同总结:乘数共有几位小数,积就有几位小数。(板书)

五、巩固练习。

根据19×21=399直接写出1.9×2.1的结果。

【参考答案】 两个乘数中一共有两位小数,所以积中也应有两位小数,1.9×2.1=3.99。

[设计意图] 通过引导学生联系旧知,运用多种策略计算出0.3×0.2的结果,体现了算法多样化的思想。整个过程,生生、师生充分互动交流,学生学得积极主动,自主探究的能力也得到了发展。

1.出示教材39页“练一练”第1题内容。

学生独立思考计算拼图的面积,和同桌交流自己的想法。

2.出示教材39页“练一练”第3题内容。

学生读题,理解题意,并说一说如何确定积的小数点的位置。

【参考答案】 1.0.3×0.3=0.09(平方米)

3.5.46 0.325 5.7312

师:说说这节课你的收获。

预设 生1:我们探讨了小数乘法中,积的小数位数与乘数的小数位数之间的关系。

生2:小数乘法算式中,两个乘数一共有几位小数,积就有几位小数。

生3:当计算得到的积的小数末尾有“0”的时候,依据小数的性质,可以去掉积的小数末尾的“0”。

作业1

教材第39页“练一练”第4题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)直接写出下列各题的得数。

0.3×0.4= 0.8×100=

5×0.6= 2.6÷100=

3.2×3= 1.25×8=

2.(重点题)填一填。

(1)一个乘数(不为0)扩大到原来的10倍,另一个乘数(不为0)扩大到原来的100倍,积就扩大到原来的( )倍。

(2)两个乘数中,一个乘数扩大到原来的10倍,另一个乘数缩小到原来的110,积( )。

(3)算式6.054×0.1中,把乘数6.054的小数点去掉,就是把它的小数点向( )移动( )位,同时,积的小数点也要向( )移动( )位。

(4)把5.8×0.65中的5.8扩大到原来的100倍是( ),把0.65缩小到原来的110是( ),最后的积应是( )到原来的( )倍。

(5)因为12×0.39=4.68,所以1.2×0.39=( )。

3.(重点题)不计算,写出下表各栏的积是几位小数。

乘数

0.3

1.82

58

0.625

4

乘数

0.6

4.9

0.6

0.3

5.63

积是几

位小数

【提升培优】

4.(难点题)粗心的小明在做小数乘法计算题时,忘记点小数点了,你能帮他点上积的小数点吗?

0.34×1.2=408 1.4×1.1=154

5.7×0.3=171 40.6×0.04=1624

8×0.3=24 4.6×0.13=598

5.(变式题)一个长方形花坛的面积是100平方米。

(1)如果长扩大到原来的5倍,宽不变,那么面积是多少平方米?

(2)如果长缩小到原来的110,宽不变,那么面积是多少平方米?

(3)如果长和宽都扩大到原来的2倍,那么面积是多少平方米?

【思维创新】

6.(开放题)根据38×26=988,把下面的算式填完整。

(1)( )×( )=9.88

(2)( )×( )=0.988

(3)( )×( )=9880

(4)( )×( )=98.8

7.(探究题)根据0.25×4=1,写出三个乘积是1的乘法算式。

【参考答案】

作业1:4.0.2×2=0.4(元) 0.4×5=2(元) 够他一周5天上学和放学用。

作业2:1.0.12 80 3 0.026 9.6 10 2.(1)1000 (2)不变 (3)右 三 右 三 (4)580 0.065 扩大 10 (5)0.468 3.两位 三位 一位 四位 两位 4.0.408 1.54 1.71 1.624 2.4 0.598 5.(1)100×5=500(平方米) (2)100÷10=10(平方米) (3)100×2×2=400(平方米) 6.(答案不唯一)(1)0.38 26 (2)0.38 2.6 (3)380 26 (4)38 2.6 7.2.5×0.4=1 25×0.04=1 0.025×40=1(答案不唯一)

街心广场

乘数共有几位小数,积就有几位小数。

本节课的学习内容是小数乘法中的第三课时,是在学生已经掌握了小数乘整数,了解了小数的意义,知道了小数点位置移动所引起的小数大小变化规律的基础上进行的。这节课是本单元教学的关键,教材是通过计算三种大小不同的面积,以如何计算地板砖面积设疑,引发学生思考,在比较中发现积的变化规律,从而发现小数乘法中积的小数位数与乘数的小数位数的关系,经历探索小数乘法计算方法中确定积的小数位数的过程,使学生更进一步掌握小数乘法的计算方法。

又因为本节课是在学习了“小数点位置移动引起小数大小变化的规律”基础上进行的,所以只对于小部分学生来说,会有一些难度,因此,我在本节课以自主探究、小组合作学习方式为主,采用情境教学法,先通过小数点搬家情境感知并进行猜想,再通过操作验证,从情境图中提取数学问题,自己总结归纳出小数点移动的变化规律,从而使学生从形象思维逐步过渡到抽象思维,进而达到感受新知、验证新知、应用新知、巩固和深化新知的目的,同时在课堂上多鼓励学生,尤其注重培养学生敢于质疑的精神。力求做到“先学后教,强化训练”,使学生通过自主探究学习掌握所学知识。

一堂课下来,反思教学,有成功的收获。

第一、注重让学生通过观察、猜测、验证、归纳概括等活动提高学生的自主探究能力,渗透转化思想。在学生计算0.3×0.2时,我并没有简单地直接告诉学生计算方法,而是不断提示学生回忆已经学过的知识,能否用以前所学过的方法来试算这个算式。可以通过单位换算,将米化成分米,小数就变成整数,再用整数乘法来计算得出面积是6平方分米,再化成0.06平方米。向学生渗透了转化的数学思想。

第二、利用板书引导学生观察数据的特点,启发学生质疑“当乘数发生变化时,相应的算式的积会有什么变化”,从而引导学生发现当一个乘数缩小到原来的十分之一,另一个乘数也缩小到原来的十分之一时,它们的积就缩小到原来的一百分之一。然后再运用此规律,进一步得出0.3×0.2的积是多少。在这一过程中,我注重让学生通过观察、猜测、验证、归纳概括等活动提高学生的自主探究的能力。而此时的我也只是作为数学学习的组织者、引导者和合作者身份参与其中,不断地去启发、引导,充分调动学生的积极性和主动性。

第三、运用规律解决问题时,我也能给学生充分的时间,先让其自己尝试去做,并说出自己的想法,从中规范其语言,在小组内进行交流,整体汇报,真正地在教学活动中体现“教、扶、放”的过程。

学生在展示时思维出现了混乱,教师就急忙上台引导学生,没有充分给学生思考的时间。学生的课堂语言表达不太流畅,有待于教师在今后的教学中坚持不懈地培养。

在遵循教材的同时,要学会创造性地使用教材。我引导学生填表格,是想清晰地显示积与乘数位数之间的关系,为让更多的学生能清晰地得出确定积的小数位数的方法。而调整学案后,让孩子在充分做试一试的基础上,我再引导他们进行观察,不但能扎实地完成上面内容,而且学生也能容易发现方法。

【练一练·39页】

1.0.3×0.3=0.09(平方米) 积的小数位数是两个乘数小数位数的和 2.8.64 86.4 86.4 0.864

3.5.46 0.325 5.7312 4.5×0.2×2=2(元) 2<3 够 5.1.3×12=15.6 13×1.2=15.6 1.3×0.12=0.156 0.13×1.2=0.156 1.3×1.2=1.56 13×0.12=1.56 1.3×120=156 130×1.2=156(答案不唯一)

计算0.45×0.03。

[名师点拨] 先把两个乘数分别扩大到原来的100倍,即算式变为45×3,算出45×3的积后,再从积的右边起,数出四位,点上小数点。若积的位数不够,就添“0”补足,再点上小数点。

[解答] 0.45扩大到原来的100倍是45,0.03扩大到原来的100倍是3,45×3=135,所以0.45×0.03=0.0135。

【知识拓展】 当实际计算时,会遇到“得到的积的小数末尾有‘0’”的情况,这时应根据小数的性质,去掉积的小数末尾的“0”,即计算结果应写成把小数末尾的“0”去掉后的简便形式。比如,0.5×0.24的积有三位小数,实际计算得0.120,根据小数的性质,去掉末尾的“0”后是两位小数0.12,但0.12只是计算的最后结果,在计算过程中还应按积有三位小数来判断和计算。

积随乘数变化的规律和积的小数

位数与乘数的小数位数的关系

(1) 积随乘数变化的规律:

在乘法中,一个乘数扩大到原来的m(m不等于0)倍,另一个乘数扩大到原来的n(n不等于0)倍,则积扩大到原来的m×n倍。

在乘法中,一个乘数缩小到原来的1m(m不等于0),另一个乘数缩小到原来的1n(n不等于0),则积缩小到原来的1m×1n。

(2)积的小数位数与乘数的小数位数的关系:在小数乘法中,积的小数位数是由乘数中小数位数来决定的,两个乘数一共有几位小数,积就有几位小数。

4 包 装

在上节课中,学生已经初步讨论并了解了积的小数位数与两个乘数的小数位数的关系,本节课主要是让学生探索小数乘小数的一般计算方法,即将小数乘法转化为整数乘法进行计算,再根据乘数扩大的倍数,将积缩小相同的倍数,教材通过“包装”的数学情境,使学生获得相应的数学信息,然后根据学生已有的经验,引出问题,先让学生进行估算,然后独立尝试计算,在此基础上组织讨论交流,让学生说一说自己的想法,体会转化的思想在解决问题中的应用。

1.结合解决实际问题,经历探索、交流小数乘小数算法的过程,进一步理解小数乘法与整数乘法的区别与联系。

2.能在具体情境中,选择适当的方法估计小数乘法的运算结果。

3.能解决与小数乘法有关的简单实际问题。

【重点】 掌握小数乘法竖式的计算方法。

【难点】 理解积的小数点位置与乘数的小数位数之间的关系。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

1.根据9×3=27,直接写出0.09×0.3的结果。

2.竖式计算26×8。

【参考答案】 1.0.09×0.3=0.027 2.208(竖式略)

方法一

师:学校要组织、开展与贫困山区的手拉手活动,同学们在为山区的小伙伴们准备礼物,从图中你能获得哪些数学信息?

预设 生1:包装纸每米2.6元,彩带每米0.85元。

生2:包装一个礼品盒需要用0.8米长的包装纸和2.4米长的彩带。

师:根据题意你能提出哪些数学问题?

预设 生1:买包装纸需要多少元?

生2:买彩带需要多少元?

师:看来“包装”里的学问真不少啊!这节课,我们就着重研究这两个问题。

(板书课题:包装)

[设计意图] 从贴近生活的情境出发,引导学生根据获得的信息提出数学问题,突出了数学与实际生活的联系,激发了学生的学习兴趣,接下来关于计算的教学也显得更有现实意义。

方法二

师:小明的生日快要到了,小玲准备送给他一个包装精美的礼物,但在准备礼物时,她遇到了下面两个问题:

1.包装礼品盒的包装纸每米2.6元,包装一个礼品盒需要0.8米长的包装纸,需要多少元?

2.包装礼品盒的彩带每米0.85元,包装一个礼品盒需要2.4米长的彩带,需要多少元?

师:那同学们知道怎么计算吗?我们今天就一起来研究一下。

(板书课题:包装)

[设计意图] 创设学生身边的数学情境,激发学生的学习积极性,培养学生解决问题的能力。

一、探究算法。

解决问题1:买包装纸需要多少元?

1.估一估。

引导学生进行估算。

预设 生:包装一个礼品盒需要的包装纸不到1米,因此价格不会超过2.6元。

2.算一算。

师追问:怎样才能得到准确的结果呢?

预设 生1:要计算才能得到准确的结果。

生2:“已知每米包装纸2.6元,求0.8米需要多少元”应该用乘法,列式是2.6×0.8。

让学生先试着独立计算2.6×0.8,然后在小组里互相说一说你是怎么想的,最后全班汇报。

预设 生:26×8=208,因为在小数乘法里,乘数一共有几位小数,积就有几位小数,所以2.6×0.8=2.08(元)。

师:我能利用口算计算出结果,你们会用竖式计算吗?学生独立尝试,全班交流。

预设 生1:(方法一:先扩大,再缩小。)

把2.6和0.8分别扩大到原来的10倍,变成整数,即26和8,计算出结果后再将积缩小到原来的1100。

(板书)

生2:(方法二:数小数位数)

(板书)

二、强化算法。

解决问题2:买彩带需要多少元?

1.估一估。

引导学生进行估算。

预设 生:彩带每米不超过1元,所以不会超过2.4元。

2.算一算。

师:根据题意怎样列式?

预设 生:2.4×0.85。

师:看看淘气是这样列竖式的!

预设 生:淘气这样把小数点对齐不对。

师:应该怎样列竖式?

预设 生:先按照整数乘法计算85×24,再确定积的小数点的位置,所以4要和5对齐,2和8对齐,不需要考虑小数点。

[设计意图] 给学生一个错误信息,让学生主动发现错误,并与正确的小数乘法竖式题进行比较,为此加深学生正确列小数乘法竖式的印象。

学生尝试计算,全班交流,指名板演。

预设 生1:

生2:

师:比较这两个竖式结果,你有什么想说的?

预设 生1:第二个竖式积的小数末尾的零去掉了。

生2:我觉得根据小数的性质,末尾的零是可以去掉的。

教师规范书写。

三、概括算法。

师:通过探索,你觉得小数乘小数应如何计算?在小组内说一说。

用竖式计算小数乘小数时,将乘数的末位对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。(板书)

四、巩固练习。

0.82×0.03= 0.05×0.2=

学生独立计算,小组内订正。

师:这一类小数乘法,同学们有哪些方法呢?

预设 生1:可以先用整数乘法算出答案,再根据乘数的小数位数点上小数点。

生2:可以用竖式的方法计算。

【参考答案】 0.0246 0.01

[设计意图] 在交流时,充分让学生说一说自己的想法,从而让学生体会数学中的转化思想,突破了难点。

1.出示教材41页“练一练”第1题内容。

独立完成并说说自己的想法。

2.出示教材41页“练一练”第3题内容。

同桌互批,集体订正。

【参考答案】 1.(1)够 (2)6.65元 3.1.2 0.256 4.9 5.76 0.384 10.094

师:这节课你有什么收获?

预设 生1:我们一起探索了小数乘小数的计算方法。

生2:我们掌握了小数乘法的竖式计算方法。

生3:我们知道了用竖式计算小数乘法时,将乘数的末尾对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。

作业1

教材第41页“练一练”第2题。

作业2

【基础巩固】

1.(基础题)在下面各式的积中点上小数点。

0.4 5 2.6

× 0. 8 ×0.8

36 0 2 08

2.(基础题)算一算。

2.1×3= 9.8×0.1=

0.2×0.3= 4.1×0.2=

5×0.02= 2.1×7=

2.5×4= 1.5×3=

1.5×4= 0.9×4=

3.(重点题)列竖式计算。

0.012×0.05= 0.147×0.74=

8.21×1.4= 0.25×1.7=

4.(易错题)判断题。(对的打“√”,错的打“?”)

(1)2.15×4的积不是小数。 ( )

(2)一个小数与整数相乘,积一定比原来的小数大。 ( )

(3)两个乘数的小数位数都是3,积的小数位数也一定是3。 ( )

(4)用竖式计算小数乘法时,两个乘数的小数点必须对齐。 ( )

【提升培优】

5.(难点题)某数学书封面的长为25.8厘米,宽为18.5厘米,它的面积是多少平方厘米?

6.(难点题)豆角每千克4.8元,李老师买1.2千克豆角需要多少元?先估一估,再算一算。

【思维创新】

7.(情景题)自助餐厅。

(1)乐乐和爸爸、妈妈去哪个餐厅比较合算?

(2)明明和妈妈去哪个餐厅比较合算?

【参考答案】

作业1:2.1.088 0.0312

作业2:1.0.36 2.08 2.6.3 0.98 0.06

0.82 0.1 14.7 10 4.5 6 3.6

3.0.012×0.05=0.0006

0.147×0.74=0.10878

8.21×1.4=11.494

0.25×1.7=0.425

4.(1)? (2)? (3)? (4)? 5.25.8×18.5=477.3(平方厘米) 6.把4.8元估成5元,把1.2千克估成1千克,5×1=5(元),估计需要5元。4.8×1.2=5.76(元) 7.(1)24.8×2=49.6(元) 49.6+49.6+24.8=124(元) 38.5×3=115.5(元) 124元>115.5元 去B餐厅比较合算 (2)24.8×2=49.6(元) 49.6+24.8=74.4(元) 38.5×2=77(元) 74.4元<77元 去A餐厅比较合算

包 装

用竖式计算小数乘小数时,将乘数的末位对齐,先按照整数乘法计算出积,再看乘数中一共有几位小数,就从积的右边起数出几位,点上小数点。

本节课在学生已经学习了小数乘法意义,小数点移动引起小数大小的规律,以及初步讨论了积的小数位数与两个乘数小数位数的关系的基础上,让学生探索小数乘小数的一般计算方法,即将小数乘法转化为整数乘法进行计算,然后根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数。使学生体会到:两个乘数共有几位小数,积就有几位小数。

1.课前铺垫,激发学生学习兴趣。新授前,在板演中出现的26×8,使学生自然而然地探索到与2.6×0.8的关系。使教师毫不费力地让学生明白了小数乘法转化为整数乘法进行计算,理解了根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数。再者,板演中出现的0.85+2.4,与0.85×2.4进行对比,列竖式的不同之处,加深了小数乘法怎样列竖式的印象。在学习中,自主发现问题、探索问题,很容易地解决问题,激起了学生的学习兴趣。使学生们很容易掌握。

2.由浅入深,逐步递进,掌握方法。在教学中,教师要做到心中有数,每一步课堂教学要完成什么教学任务。出示题1,使学生理解小数乘法转化为整数乘法进行计算,然后根据乘数扩大的倍数,将积缩小相应的倍数;出示题2,解决怎样确定积的小数点及积的末尾有零要去掉;最后,通过两道题的对比,完成掌握小数乘法的计算方法及注意事项。逐层深入,解决本节课的重难点,使学生很快地掌握。

3.练习巩固,围绕知识点,增强挑战。本节课是学生刚进入小数竖式乘法计算的知识。在新授的基础上,增加一些富有变化的练习题,使学生在充满激情的挑战中,进一步地巩固知识点。

本节课在我的精心设计下,课堂教学的“脚步”一步跟一步,师生间合作紧密。学生作为课堂的小主人真正地“动”起来了,思维真正地“活”起来了。让学生在对比中学知识;在观察中明方法;在发现中学会探究。

在怎样确定积的小数点位置时,急于让学生说好而浪费了时间。

第一课时学生刚接触小数点的确定,应该多给些提示,多给些时间。我想,这样的教学,从旧知导新知,从旧知比新知,从旧知探新知,使学生很容易学会,从而增强学习数学的自信。学生的收获不仅仅是知识的增加,还有思维的训练及个性的张扬。

【练一练·41页】

1.(1)不到1千克,不会超过9.5元,够。 (2)0.7×9.5=6.65(元) 2.1.088 0.0312 3.1.2 0.256 4.9 5.76 0.384 10.094(竖式略) 4.< < > > 5.3.8×5.90=22.42(元) 22.42<25 够 6.1.2×1.2=1.44(米) 0.33×1.4=0.462(吨)

计算18.2×0.35。

[名师点拨] 可直接按小数乘法的计算方法计算,注意积中小数点的位置。

[解答] 18.2×0.35=6.37

【知识拓展】 小数乘法的计算方法对于三位或三位以上的小数乘法同样适用。

乘号的起源

乘号曾经有过十几种表示方法,现在通用两种。一个是“×”,最早是英国数学家奥屈特1631年提出的;一个是“·”,是英国数学家赫锐奥特首创的。德国数学家莱布尼茨认为“×”像拉丁字母“Ⅹ”,加以反对,而赞成用“·”。他自己还提出用“∩”表示相乘,可是这个符号现在应用到集合论中去了。到了十八世纪,美国数学家欧德莱确定把“×”作为乘号。他认为“×”是“+”斜起来写,是另一种表示增加的符号。

古时候中国人做乘法

古时候中国人做乘法,有一种类似于竖式的方便算法,叫做“铺地锦”。

在中国古典文学长篇小说《镜花缘》第79回里,就有一段利用“铺地锦”求圆周长的故事。

在小说中,有几位小姐妹聚在一起谈论数学。其中一位名叫青钿的,指着面前的圆桌,问道:“请教姐姐,这桌周围几尺?”

被问的人叫做米兰芬,她向身边的宝云要过一把尺来,量出圆桌面的直径,是三尺二寸。然后取笔画了一个“铺地锦”,画完后,回答说:“此桌周围一丈零四分八。”(1米=3尺,1丈=10尺,1尺=10寸)

在上图里,左边是《镜花缘》书中画出的“铺地锦”,右边是我们把它改写成现代记号以后,得到的乘法竖式。

从图中可以看出,“铺地锦”是在一个大的长方形里面,画了些纵横格子线,还画了连接方格对角的斜线,形状有点儿像铺在房间里的地毯,所以形象地叫做“铺地锦”。

通过将图中左边的“铺地锦”和右边的乘法竖式对照,可以看出,虽然它们一个是中装,一个是西装,形式不同,实际内容却几乎完全一致。

竖式中的被乘数和乘数在“铺地锦”图里,分别写在大长方形边框的右边和上边。大长方形的4条边中,右边的和上面的两条,相当于乘法竖式里的第一道横线。

在竖式里,撇开小数点不管,用乘数的各位数字2和3分别去乘被乘数314,得到的628和942,各写一行,各自为战。所得的各行,顺次向左错开一位,然后上下对齐相加。

在“铺地锦”图中,大长方形里面竖的两排格子,自上而下,顺次写着用乘数的每一位去乘被乘数的每一位,得到的6,2,8和9,3,12,这些位与位的乘积,每个各占一格,各自为战。所得的这些格子,纵横对齐排列,沿对角斜线错位相加。

在竖式的第二道横线上面画了3个小圆圈,这是在运算过程中,进位时做的记号。这些小圆圈记号在“铺地锦”里也有反映,表现为左边竖排3格斜线上面的3个“一”。

竖式里的最后得数10.048,在“铺地锦”图里,是在大长方形边框的左边和下面,从左上往下,再往右,连起来读。大长方形的左面一条边和下面一条边,相当于竖式的第二条横线。

画完了“铺地锦”图,相当于写完了乘法竖式。所以《镜花缘》里的米兰芬画完“铺地锦”后,就能说出圆桌的周长是1丈零 4分 8厘(≈3.35米)。

5 蚕 丝

在上节课中,学生已经初步掌握了小数乘小数的乘法,本节课学生将进一步学习小数的乘法。教材呈现的内容有三个方面:一是一位小数乘两位小数;二是其中一个乘数是整百数;三是探索小数乘法中乘数与积的关系。通过对这些内容的学习,让学生进一步理解小数乘小数的计算方法,掌握如何确定积的小数点的位置,以及计算小数乘法时的注意事项,通过讨论交流,进一步发现积与乘数的关系,在解决第1个问题时,可以直接让学生先独立列式计算,并结合图形想一想其中的算理。理解第2个问题,让学生独立计算后,交流时,重点讨论“如何处理0的问题和确定积的小数点的位置”,想一想,计算小数乘法时要注意什么。最后,通过计算2.3与另外乘数的积,探索并发现积与乘数的大小关系。

1.能进一步掌握小数乘法的计算方法,并能运用小数乘法解决相关的简单实际问题。

2.在计算的基础上,引导学生比较乘数与积的大小,探索并发现积与乘数的大小关系。

3.培养学生良好的计算意识,使学生掌握正确的小数计算的方法。

【重点】 掌握小数乘法中乘数末尾有“0”的计算方法。

【难点】 发现并掌握积与乘数的大小关系。

【教师准备】 PPT课件

【学生准备】 练习本

先说说下面算式的积是几位小数,再列竖式计算。

2.6×0.12 2.32×4

【参考答案】 三位小数0.312 两位小数9.28(竖式略)

方法一

1.比一比你们的眼力,也比一比你们的思维。

已知12 ×125=1500,1.2×125中乘数是怎么变化的?

预设 生1:一个乘数变成了小数。

生2:12缩小到原来的十分之一,是1.2。

师:那么积的小数点应该点在哪里呢?

预设 生:点在0和0之间。

师:为什么呢?