统编版2021-2022学年高中语文选择性必修上册课件:单元写作提升2 (36张)

文档属性

| 名称 | 统编版2021-2022学年高中语文选择性必修上册课件:单元写作提升2 (36张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 794.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 19:44:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 中国传统文化经典研习

单元写作提升

审题与立意

情境 通过分析优秀作文片段,同学讨论,掌握审题方法。

在审题的基础上,确定独特立意,并进行片段和整篇文章的写作。

任务 1.学会正确快速审题。

2.能够准确恰当立意。

【范文?亮点体悟】

【练兵?学以致用】

【典例?技法提炼】

【典例?技法提炼】

【典例研析】

(2020·全国Ⅰ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

春秋时期,齐国的公子纠与公子小白争夺君位,管仲和鲍叔牙分别辅佐他们。管仲带兵阻击小白,用箭射中他的衣带钩,小白装死逃脱。后来小白即位为君,史称齐桓公。鲍叔牙对桓公说,要想成就霸王之业,非管仲不可。于是桓公重用管仲,鲍叔牙甘居其下,终成一代霸业。后人称颂齐桓公九合诸侯、一匡天下,为“春秋五霸”之首。孔子说:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。”司马迁说:“天下不多(称赞)管仲之贤而多鲍叔牙能知人也。”

班级计划举行读书会,围绕上述材料展开讨论。齐桓公、管仲和鲍叔三人,你对哪个感触最深?请结合你的感受和思考写一篇发言稿。 要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题示例】

1.审题要点:任务驱动作文的审题一般注意材料的主旨,作答时要认真审读材料。材料作文应先辨清材料的表达方式,是叙事类、说明类、说理类,还是描写类;然后针对不同类型的材料采取不同的应对策略进行立意。

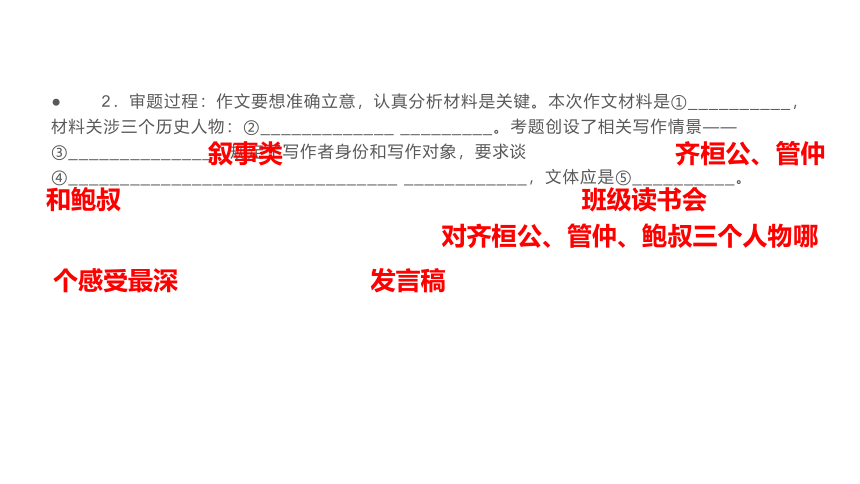

2.审题过程:作文要想准确立意,认真分析材料是关键。本次作文材料是①__________,材料关涉三个历史人物:②_____________ _________。考题创设了相关写作情景——③______________,规定了写作者身份和写作对象,要求谈④________________________________ ____________,文体应是⑤__________。

叙事类

齐桓公、管仲

和鲍叔

班级读书会

对齐桓公、管仲、鲍叔三个人物哪

个感受最深

发言稿

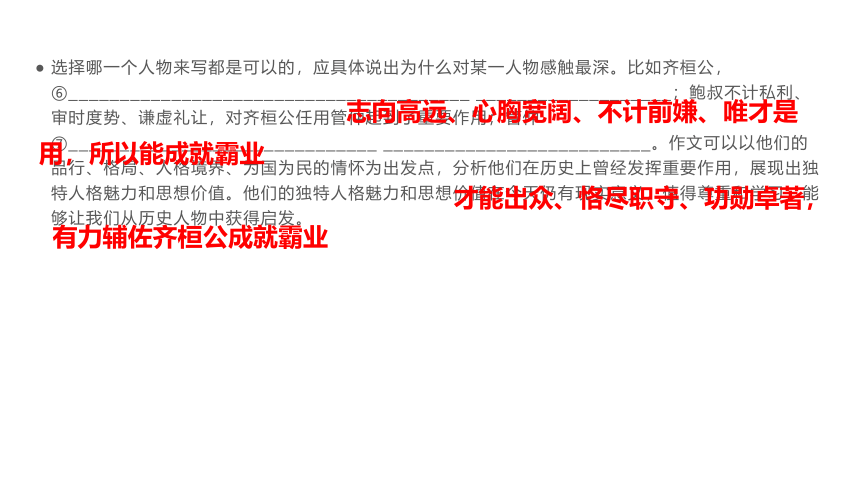

选择哪一个人物来写都是可以的,应具体说出为什么对某一人物感触最深。比如齐桓公,⑥_______________________________________ ___________________;鲍叔不计私利、审时度势、谦虚礼让,对齐桓公任用管仲起到了重要作用;管仲⑦______________________________ __________________________。作文可以以他们的品行、格局、人格境界、为国为民的情怀为出发点,分析他们在历史上曾经发挥重要作用,展现出独特人格魅力和思想价值。他们的独特人格魅力和思想价值在今天仍有现实意义,值得尊重和学习,能够让我们从历史人物中获得启发。

志向高远、心胸宽阔、不计前嫌、唯才是

用,所以能成就霸业

才能出众、恪尽职守、功勋卓著,

有力辅佐齐桓公成就霸业

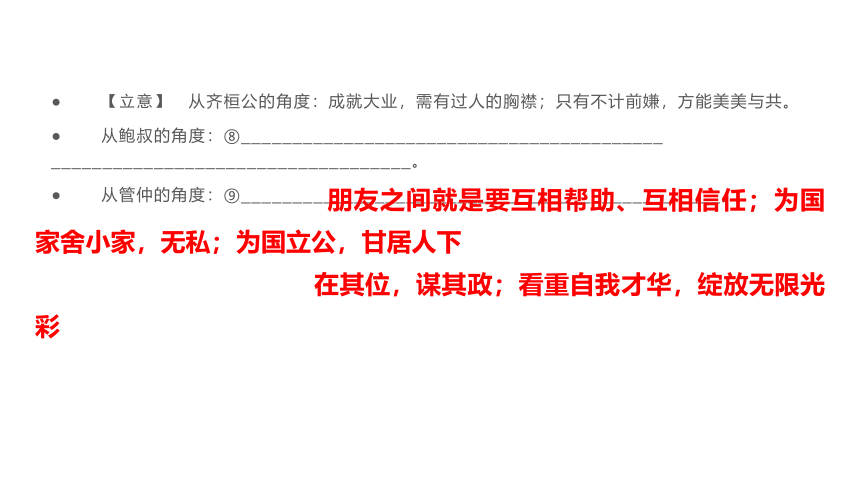

【立意】 从齐桓公的角度:成就大业,需有过人的胸襟;只有不计前嫌,方能美美与共。

从鲍叔的角度:⑧_________________________________________ ___________________________________。

从管仲的角度:⑨__________________________________________ ____。

朋友之间就是要互相帮助、互相信任;为国家舍小家,无私;为国立公,甘居人下

在其位,谋其政;看重自我才华,绽放无限光彩

【技法归纳】

一、主旨领悟法

这是材料作文最为常用且最为稳妥的审题立意方法。如果能准确地领悟材料的中心,并以之为文章的主旨,那么,所写文章定能既切题又有深度。

示例:《华尔街日报》报道:海湾战争前夕,该报记者到驻沙特的美国陆战队采访时,惊奇地发现,在沙漠的帐篷里,待命的军舰上,美国的官兵正在争相研读中国的《孙子兵法》。陆战队司令格雷将军指令:《孙子兵法》为陆战队官兵必读书。

综观材料,我们不难发现,美国官兵之所以学习中国的《孙子兵法》,是用以指导他们的战术,材料的主旨十分清晰,据此,可提炼“他山之石,可以攻玉”之类的观点。当然,这是显性的;从隐性看,外国人尚且如此重视对我国文化遗产的学习,那么作为中国人的我们,则更应“重视祖国文化遗产的传承”,而这在某种意义上更具深意。

二、关键把握法

关键词句往往是“文眼”,蕴含着材料的主旨。因此,可将其作为把握材料、选择立意角度的突破口。在材料作文的材料中,关键词句常常是命题者或材料中人物的评议性语句。

示例:巴西足球名将贝利在足坛上初露锋芒时,一个记者问他:“你哪一个球踢得最好?”他回答说:“下一个!”而当他在足坛崭露头角,已成为世界著名球王,并踢进一千多个球后,记者又问道:“你哪一个球踢得最好?”他仍然回答:“下一个!”

这“下一个”三个字,既体现出永不满足的进取精神,又蕴含着艺无止境、不断创新的哲理,闪耀着人格、智慧、精神的光芒。抓住了这个关键词,便抓住了材料的灵魂实质。

三、由果溯因法

事物都是互相联系的。比如,有很多事物就是以因果关系的联系形式存在的。写材料作文,审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出造成所列现象或结果的本质原因,往往能找到最佳的立意。

示例:某胶粘剂公司研制成强力万能胶水,在推向市场之前,别出心裁地将一枚价值可观的大金币,用该胶水粘在该公司的大理石柱上,并称谁能将其取下而不损坏门柱,金币归谁。一时间,门前人头攒动,不少人纷纷一试身手,结果力气耗尽,金币却岿然不动。人群中爆发出热烈掌声,各色人等称赞有加,消息不胫而走。新产品一上市,厂家即获得巨大效益。

材料中新产品一上市,之所以“获得巨大效益”,一是因为该强力万能胶水粘后能“岿然不动”的有目共睹的过硬质量,二是由于公司采用了非同寻常的营销宣传策略,于是,我们便能顺理成章地分别得出“事实胜于雄辩”“酒香还需巧吆喝”的结论。相比之下,后者更富有时代气息。

四、寓意揭示法

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立主旨。

示例:驴子驮盐渡河,它滑了一下,跌进水里,盐溶化了,它站起来时轻了许多。这件事使它很高兴。又有一天,它驮了海绵走到河边,故意一滑,跌进水里,那海绵吸了水,驴子站不起来,淹死了。

这则寓言告诉我们,一切应从实际出发,情况变化了,我们的思想和工作方法也应随之变化,如果墨守成规,或盲目套用,必将招致失败。写作时要透过驴子驮盐和海绵的表现,把握并取其寓意作为文章的主旨。

五、细节切入法

示例:郑板桥的书法,用隶书参以行楷,非隶非楷,非古非今,俗称“板桥体”。他的作品单个字体看似歪歪斜斜,但总体感觉错落有致,别有韵味,有人说“这种作品不可无一,不可有二”。

从局部细节来看,大致有以下思路:

郑板桥书法,“用隶书参以行楷,非隶非楷,非古非今”,启示人们要善于借鉴,学会融合;“作品单个字体看似歪歪斜斜,但总体感觉错落有致,别有韵味”,提示我们要注重个体与总体、局部与整体关系的和谐,即“和谐就是美”;而“这种作品不可无一,不可有二”,则揭示出任何事物唯有“彰显个性”,具有鲜明的个性特色,方能体现其价值、立于不败之地的真理。

六、多向发散法

有些材料作文的材料比较散。对于这样的材料,审题时可以采用多向发散的思维方法,围绕材料展开多角度立意。

示例:薛潭学讴于秦青,未穷秦青之技,自谓尽之。遂辞归。秦青弗止,饯于郊衢。抚节悲歌,声振林木,响遏行云。薛潭乃谢求反,终身不敢言归。

从薛潭角度,我们可抓住他“学讴”“未穷秦青之技”就“辞归”,得出“要谦虚”的启示;也可从他意识到自己远未学到老师的本事而“谢求反”,总结出“要知错即改”的道理。从老师秦青的角度,我们可从他面对学生的自以为是,并未发怒,而是“弗止,饯于郊衢”,且“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”的不一般的举动中,受到启发:“教育要讲究方法。”

然而薛潭“终身不敢言归”的做法值得商榷。倘若学生真的将老师的本事全部学到家的话,那又何必“终身不敢言归”呢?我们完全可以理直气壮地另行拜师,博采众长。当然,提炼出多个观点后,应择优而作。

七、舍次求主法

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确哪些是材料的主要人物或事件,哪些是次要人物或事件,并舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

示例:公交车靠站停稳后,车站上一位妇女为抓紧时间,抱起原先站着等车的小孩上车。车上一青年乘客主动起身让座。抱小孩妇女谢过对方,放下小孩,笑笑说:“小家伙刚会走路,还是让他自己站着吧。”此刻,见两人互相谦让,无人入座,一旁的时髦少妇眼明手快,一屁股坐下,并大声招呼道:“囡囡,妈妈帮侬抢到座位了。”

材料中共出现了三个“人物”。无论从让座青年角度提倡“要助人为乐”,还是从抢座位的时髦少妇方面提出“要文明礼让”,似乎均无不可。然而从整个材料的重心、指向来看,应舍弃后两个次要人物,着眼点放在主角抱小孩的妇女身上,宜立意“尽早让孩子自立”。

八、求同存异法

此法对组合性材料作文尤为适宜。如果提供的组合性材料内涵是一致的,可以抽取其共同的、本质的内容,提炼出一个论点;如果提供的材料之间内涵不一致,甚至相差很远,那么应摒弃相异的面,寻找交叉、重合的点。

示例:丹麦人去钓鱼会随身带一把尺子,钓到鱼,常常用尺子量一量,将不够尺寸的小鱼放回河里。他们说:“让小鱼长大不更好吗?”两千多年前,我国孟子曾说过:“数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。”

一中一外、一古一今的两材料,告诉我们的是同一个道理:在急功近利、异常浮躁的当今社会,务必“要有远见卓识”。

九、互补完善法

示例:①佛罗伦萨诗人但丁的名言:“走自己的路,让别人去说吧!”

②波兰谚语:“常问路的人不会迷失方向。”

材料①“走自己的路”强调要有坚定的信念;材料②“常问路的人不会迷失方向”是讲走路时要有虚心求教的精神,要听从他人指导。两者孰是孰非?两者具有很强的互补性,若将两者结合起来,就既全面又合理。因此,可以提炼这样的观点:只有既有“走自己的路”的坚定信念,又有“常问路”的虚心精神,才能走好自己的人生之路。

当然,材料作文审题立意的方法还有很多,而各种方法也并非孤立的,可能互有交叉。若在具体的审题立意过程中能灵活地综合运用,效果则更佳。

【范文?亮点体悟】

君王胸广,帝业安稳

亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是《君王胸广,帝业安稳》①。

鲍管之交,是流传千古的佳话。他们不计往日之相争,行握手言和之事,共举辅助君王之霸业,历史流芳,广为传颂。

而其中,最值得赞扬的莫过于齐桓公。作为君王,他不计前嫌,胸怀气量宽广,任人唯贤,这才是他能称霸春秋五国的重要原因。②

鉴赏点①:开头符合发言稿格式,开门见山。

鉴赏点②:由材料出发,引出了自己要论述的论点,并且点明了齐桓公的优点:不计前嫌,胸怀宽广,任人唯贤。

要知道,管仲曾经带兵阻击齐桓公,并射伤了他,若非齐桓公聪慧,装死逃过一劫,恐怕早已命归黄泉。但是他成了帝王之后,并没有报当年一箭之仇、将管仲碎尸万段,而是既往不咎,重用管仲。这等胸怀,足以让他在帝王的扉页里留下美名。

纵观历史的滚滚长河,但凡胸怀宽广的帝王,任人唯贤,不记私仇,其帝业必然稳固,国家必然强盛。③

鉴赏点③:由点及面,将论述齐桓公引入到论述所有帝王。

秦孝公为拯救秦国江河日下之势,认清现实,放下身段,发布求贤令,渴求天下有才之士匡扶秦室,并力排众议任用商鞅,支持其变法,胸怀宽广,最终为秦王扫六合、虎视群雄立下稳固根基。

千古女王武则天,当时著名诗人骆宾王反对她,写了一篇《为徐敬业讨武曌檄》声讨她,武则天读后,并没有雷霆大怒,而是拍掌叫好,并说:“有如此才,而使之沦落不偶,宰相之过也!”她在位期间,史称“贞观遗风”,这跟她宽广的胸怀是分不开的。

唐太宗说:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失。”魏征敢于谏言,直言他的过失,太宗也欣然接受,可观太宗胸怀之宽广,君王之海量。

胸怀越广的帝王,帝业根基越稳。相反,心胸狭隘的帝王,不免残害忠良,最后都无可避免地让王朝走向颓势。④

鉴赏点④:反面论证。论述心胸狭隘的帝王的下场。

纣王无道,心胸狭隘,残害忠良,唯一敢于直言的比干,却被他剖了心;项羽心胸狭隘,中了汉王刘邦的离间计,就疏远了自己唯一的谋士范增,最后落得乌江自刎的下场;明代皇帝崇祯心胸狭隘,害怕袁崇焕背叛,故将他千刀万剐,最后清兵踏破山海关,崇祯也落得煤山自缢的悲惨下场。

由此可见,心胸宽广,不仅关乎个人道德修养,更关乎家国大业、历史兴衰。⑤

鉴赏点⑤:再次拓宽论述点。

反观我们日常生活,朋友之情因为一点小事不欢而散;恋人之情也因为一点矛盾而感情破裂;兄弟之情更因一些隔阂而分道扬镳。

有时候我们过于执着,过于纠结过往,才会越发心胸狭隘,最后陷入痛苦的深渊,最让我们痛苦的不是失去,而是放不下。

心胸宽广之人,是宰相肚里能撑船,是六尺巷的邻里佳话。所以,让我们学会洒脱,学会云淡风轻,不计前嫌,在各自的人生道路上,宠辱不惊,看庭前花开花落,去留无意,望天上云卷云舒,我们也能笑对人生,成就自己的王朝。⑥

谢谢大家!

鉴赏点⑥:深化论点,落脚在学生品质的成长上,有着很强的针对性和读书会分享的情景性。

单元写作提升

审题与立意

情境 通过分析优秀作文片段,同学讨论,掌握审题方法。

在审题的基础上,确定独特立意,并进行片段和整篇文章的写作。

任务 1.学会正确快速审题。

2.能够准确恰当立意。

【范文?亮点体悟】

【练兵?学以致用】

【典例?技法提炼】

【典例?技法提炼】

【典例研析】

(2020·全国Ⅰ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

春秋时期,齐国的公子纠与公子小白争夺君位,管仲和鲍叔牙分别辅佐他们。管仲带兵阻击小白,用箭射中他的衣带钩,小白装死逃脱。后来小白即位为君,史称齐桓公。鲍叔牙对桓公说,要想成就霸王之业,非管仲不可。于是桓公重用管仲,鲍叔牙甘居其下,终成一代霸业。后人称颂齐桓公九合诸侯、一匡天下,为“春秋五霸”之首。孔子说:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。”司马迁说:“天下不多(称赞)管仲之贤而多鲍叔牙能知人也。”

班级计划举行读书会,围绕上述材料展开讨论。齐桓公、管仲和鲍叔三人,你对哪个感触最深?请结合你的感受和思考写一篇发言稿。 要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题示例】

1.审题要点:任务驱动作文的审题一般注意材料的主旨,作答时要认真审读材料。材料作文应先辨清材料的表达方式,是叙事类、说明类、说理类,还是描写类;然后针对不同类型的材料采取不同的应对策略进行立意。

2.审题过程:作文要想准确立意,认真分析材料是关键。本次作文材料是①__________,材料关涉三个历史人物:②_____________ _________。考题创设了相关写作情景——③______________,规定了写作者身份和写作对象,要求谈④________________________________ ____________,文体应是⑤__________。

叙事类

齐桓公、管仲

和鲍叔

班级读书会

对齐桓公、管仲、鲍叔三个人物哪

个感受最深

发言稿

选择哪一个人物来写都是可以的,应具体说出为什么对某一人物感触最深。比如齐桓公,⑥_______________________________________ ___________________;鲍叔不计私利、审时度势、谦虚礼让,对齐桓公任用管仲起到了重要作用;管仲⑦______________________________ __________________________。作文可以以他们的品行、格局、人格境界、为国为民的情怀为出发点,分析他们在历史上曾经发挥重要作用,展现出独特人格魅力和思想价值。他们的独特人格魅力和思想价值在今天仍有现实意义,值得尊重和学习,能够让我们从历史人物中获得启发。

志向高远、心胸宽阔、不计前嫌、唯才是

用,所以能成就霸业

才能出众、恪尽职守、功勋卓著,

有力辅佐齐桓公成就霸业

【立意】 从齐桓公的角度:成就大业,需有过人的胸襟;只有不计前嫌,方能美美与共。

从鲍叔的角度:⑧_________________________________________ ___________________________________。

从管仲的角度:⑨__________________________________________ ____。

朋友之间就是要互相帮助、互相信任;为国家舍小家,无私;为国立公,甘居人下

在其位,谋其政;看重自我才华,绽放无限光彩

【技法归纳】

一、主旨领悟法

这是材料作文最为常用且最为稳妥的审题立意方法。如果能准确地领悟材料的中心,并以之为文章的主旨,那么,所写文章定能既切题又有深度。

示例:《华尔街日报》报道:海湾战争前夕,该报记者到驻沙特的美国陆战队采访时,惊奇地发现,在沙漠的帐篷里,待命的军舰上,美国的官兵正在争相研读中国的《孙子兵法》。陆战队司令格雷将军指令:《孙子兵法》为陆战队官兵必读书。

综观材料,我们不难发现,美国官兵之所以学习中国的《孙子兵法》,是用以指导他们的战术,材料的主旨十分清晰,据此,可提炼“他山之石,可以攻玉”之类的观点。当然,这是显性的;从隐性看,外国人尚且如此重视对我国文化遗产的学习,那么作为中国人的我们,则更应“重视祖国文化遗产的传承”,而这在某种意义上更具深意。

二、关键把握法

关键词句往往是“文眼”,蕴含着材料的主旨。因此,可将其作为把握材料、选择立意角度的突破口。在材料作文的材料中,关键词句常常是命题者或材料中人物的评议性语句。

示例:巴西足球名将贝利在足坛上初露锋芒时,一个记者问他:“你哪一个球踢得最好?”他回答说:“下一个!”而当他在足坛崭露头角,已成为世界著名球王,并踢进一千多个球后,记者又问道:“你哪一个球踢得最好?”他仍然回答:“下一个!”

这“下一个”三个字,既体现出永不满足的进取精神,又蕴含着艺无止境、不断创新的哲理,闪耀着人格、智慧、精神的光芒。抓住了这个关键词,便抓住了材料的灵魂实质。

三、由果溯因法

事物都是互相联系的。比如,有很多事物就是以因果关系的联系形式存在的。写材料作文,审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出造成所列现象或结果的本质原因,往往能找到最佳的立意。

示例:某胶粘剂公司研制成强力万能胶水,在推向市场之前,别出心裁地将一枚价值可观的大金币,用该胶水粘在该公司的大理石柱上,并称谁能将其取下而不损坏门柱,金币归谁。一时间,门前人头攒动,不少人纷纷一试身手,结果力气耗尽,金币却岿然不动。人群中爆发出热烈掌声,各色人等称赞有加,消息不胫而走。新产品一上市,厂家即获得巨大效益。

材料中新产品一上市,之所以“获得巨大效益”,一是因为该强力万能胶水粘后能“岿然不动”的有目共睹的过硬质量,二是由于公司采用了非同寻常的营销宣传策略,于是,我们便能顺理成章地分别得出“事实胜于雄辩”“酒香还需巧吆喝”的结论。相比之下,后者更富有时代气息。

四、寓意揭示法

对于一些寄寓性材料,如寓言、童话、漫画等,须透过材料的表象,进行“由物及人”“由物及事”的联想,即由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,挖掘其真正的内涵,从而确立主旨。

示例:驴子驮盐渡河,它滑了一下,跌进水里,盐溶化了,它站起来时轻了许多。这件事使它很高兴。又有一天,它驮了海绵走到河边,故意一滑,跌进水里,那海绵吸了水,驴子站不起来,淹死了。

这则寓言告诉我们,一切应从实际出发,情况变化了,我们的思想和工作方法也应随之变化,如果墨守成规,或盲目套用,必将招致失败。写作时要透过驴子驮盐和海绵的表现,把握并取其寓意作为文章的主旨。

五、细节切入法

示例:郑板桥的书法,用隶书参以行楷,非隶非楷,非古非今,俗称“板桥体”。他的作品单个字体看似歪歪斜斜,但总体感觉错落有致,别有韵味,有人说“这种作品不可无一,不可有二”。

从局部细节来看,大致有以下思路:

郑板桥书法,“用隶书参以行楷,非隶非楷,非古非今”,启示人们要善于借鉴,学会融合;“作品单个字体看似歪歪斜斜,但总体感觉错落有致,别有韵味”,提示我们要注重个体与总体、局部与整体关系的和谐,即“和谐就是美”;而“这种作品不可无一,不可有二”,则揭示出任何事物唯有“彰显个性”,具有鲜明的个性特色,方能体现其价值、立于不败之地的真理。

六、多向发散法

有些材料作文的材料比较散。对于这样的材料,审题时可以采用多向发散的思维方法,围绕材料展开多角度立意。

示例:薛潭学讴于秦青,未穷秦青之技,自谓尽之。遂辞归。秦青弗止,饯于郊衢。抚节悲歌,声振林木,响遏行云。薛潭乃谢求反,终身不敢言归。

从薛潭角度,我们可抓住他“学讴”“未穷秦青之技”就“辞归”,得出“要谦虚”的启示;也可从他意识到自己远未学到老师的本事而“谢求反”,总结出“要知错即改”的道理。从老师秦青的角度,我们可从他面对学生的自以为是,并未发怒,而是“弗止,饯于郊衢”,且“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”的不一般的举动中,受到启发:“教育要讲究方法。”

然而薛潭“终身不敢言归”的做法值得商榷。倘若学生真的将老师的本事全部学到家的话,那又何必“终身不敢言归”呢?我们完全可以理直气壮地另行拜师,博采众长。当然,提炼出多个观点后,应择优而作。

七、舍次求主法

有些材料作文的材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确哪些是材料的主要人物或事件,哪些是次要人物或事件,并舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件的角度审题立意。

示例:公交车靠站停稳后,车站上一位妇女为抓紧时间,抱起原先站着等车的小孩上车。车上一青年乘客主动起身让座。抱小孩妇女谢过对方,放下小孩,笑笑说:“小家伙刚会走路,还是让他自己站着吧。”此刻,见两人互相谦让,无人入座,一旁的时髦少妇眼明手快,一屁股坐下,并大声招呼道:“囡囡,妈妈帮侬抢到座位了。”

材料中共出现了三个“人物”。无论从让座青年角度提倡“要助人为乐”,还是从抢座位的时髦少妇方面提出“要文明礼让”,似乎均无不可。然而从整个材料的重心、指向来看,应舍弃后两个次要人物,着眼点放在主角抱小孩的妇女身上,宜立意“尽早让孩子自立”。

八、求同存异法

此法对组合性材料作文尤为适宜。如果提供的组合性材料内涵是一致的,可以抽取其共同的、本质的内容,提炼出一个论点;如果提供的材料之间内涵不一致,甚至相差很远,那么应摒弃相异的面,寻找交叉、重合的点。

示例:丹麦人去钓鱼会随身带一把尺子,钓到鱼,常常用尺子量一量,将不够尺寸的小鱼放回河里。他们说:“让小鱼长大不更好吗?”两千多年前,我国孟子曾说过:“数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。”

一中一外、一古一今的两材料,告诉我们的是同一个道理:在急功近利、异常浮躁的当今社会,务必“要有远见卓识”。

九、互补完善法

示例:①佛罗伦萨诗人但丁的名言:“走自己的路,让别人去说吧!”

②波兰谚语:“常问路的人不会迷失方向。”

材料①“走自己的路”强调要有坚定的信念;材料②“常问路的人不会迷失方向”是讲走路时要有虚心求教的精神,要听从他人指导。两者孰是孰非?两者具有很强的互补性,若将两者结合起来,就既全面又合理。因此,可以提炼这样的观点:只有既有“走自己的路”的坚定信念,又有“常问路”的虚心精神,才能走好自己的人生之路。

当然,材料作文审题立意的方法还有很多,而各种方法也并非孤立的,可能互有交叉。若在具体的审题立意过程中能灵活地综合运用,效果则更佳。

【范文?亮点体悟】

君王胸广,帝业安稳

亲爱的同学们:

大家好!我演讲的题目是《君王胸广,帝业安稳》①。

鲍管之交,是流传千古的佳话。他们不计往日之相争,行握手言和之事,共举辅助君王之霸业,历史流芳,广为传颂。

而其中,最值得赞扬的莫过于齐桓公。作为君王,他不计前嫌,胸怀气量宽广,任人唯贤,这才是他能称霸春秋五国的重要原因。②

鉴赏点①:开头符合发言稿格式,开门见山。

鉴赏点②:由材料出发,引出了自己要论述的论点,并且点明了齐桓公的优点:不计前嫌,胸怀宽广,任人唯贤。

要知道,管仲曾经带兵阻击齐桓公,并射伤了他,若非齐桓公聪慧,装死逃过一劫,恐怕早已命归黄泉。但是他成了帝王之后,并没有报当年一箭之仇、将管仲碎尸万段,而是既往不咎,重用管仲。这等胸怀,足以让他在帝王的扉页里留下美名。

纵观历史的滚滚长河,但凡胸怀宽广的帝王,任人唯贤,不记私仇,其帝业必然稳固,国家必然强盛。③

鉴赏点③:由点及面,将论述齐桓公引入到论述所有帝王。

秦孝公为拯救秦国江河日下之势,认清现实,放下身段,发布求贤令,渴求天下有才之士匡扶秦室,并力排众议任用商鞅,支持其变法,胸怀宽广,最终为秦王扫六合、虎视群雄立下稳固根基。

千古女王武则天,当时著名诗人骆宾王反对她,写了一篇《为徐敬业讨武曌檄》声讨她,武则天读后,并没有雷霆大怒,而是拍掌叫好,并说:“有如此才,而使之沦落不偶,宰相之过也!”她在位期间,史称“贞观遗风”,这跟她宽广的胸怀是分不开的。

唐太宗说:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失。”魏征敢于谏言,直言他的过失,太宗也欣然接受,可观太宗胸怀之宽广,君王之海量。

胸怀越广的帝王,帝业根基越稳。相反,心胸狭隘的帝王,不免残害忠良,最后都无可避免地让王朝走向颓势。④

鉴赏点④:反面论证。论述心胸狭隘的帝王的下场。

纣王无道,心胸狭隘,残害忠良,唯一敢于直言的比干,却被他剖了心;项羽心胸狭隘,中了汉王刘邦的离间计,就疏远了自己唯一的谋士范增,最后落得乌江自刎的下场;明代皇帝崇祯心胸狭隘,害怕袁崇焕背叛,故将他千刀万剐,最后清兵踏破山海关,崇祯也落得煤山自缢的悲惨下场。

由此可见,心胸宽广,不仅关乎个人道德修养,更关乎家国大业、历史兴衰。⑤

鉴赏点⑤:再次拓宽论述点。

反观我们日常生活,朋友之情因为一点小事不欢而散;恋人之情也因为一点矛盾而感情破裂;兄弟之情更因一些隔阂而分道扬镳。

有时候我们过于执着,过于纠结过往,才会越发心胸狭隘,最后陷入痛苦的深渊,最让我们痛苦的不是失去,而是放不下。

心胸宽广之人,是宰相肚里能撑船,是六尺巷的邻里佳话。所以,让我们学会洒脱,学会云淡风轻,不计前嫌,在各自的人生道路上,宠辱不惊,看庭前花开花落,去留无意,望天上云卷云舒,我们也能笑对人生,成就自己的王朝。⑥

谢谢大家!

鉴赏点⑥:深化论点,落脚在学生品质的成长上,有着很强的针对性和读书会分享的情景性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读