新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件(38张):第6单元 10.劝 学

文档属性

| 名称 | 新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件(38张):第6单元 10.劝 学 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 717.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

劝 学

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

荀子(约前313—前238),名况,字卿,赵国人,战国末期思想家。曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵令。主张“性恶论”,否认天赋的道德观念,强调后天环境和教育对人有重要影响。《荀子》全书现存32篇,大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。

【了解背景】

荀子和孟子同为儒家学派代表,但在人性问题上,荀子与孟子的观点恰好相反。孟子认为“人之初,性本善”,人要保持自己的善性;荀子认为“人之初,性本恶”,人要通过后天的学习、反省才能弃恶从善。因此荀子十分重视教育的作用,强调教育的重要性。《劝学》是《荀子》的首篇,是荀子任稷下学宫祭酒时,针对来自各地的学生写下的鼓励学习的箴言。《劝学》原文很长,课文是节选。

【相关链接】

儒家学派:战国时期重要的学派之一,它是以春秋时孔子为师,以六艺为法,崇尚“礼乐”和“仁义”,提倡“忠恕”和不偏不倚的“中庸”之道,主张“德治”和“仁政”,重视道德伦理教育和人的自身修养的一个学术派别。至战国时,儒家分有八派,孟子和荀子为其中两派代表。

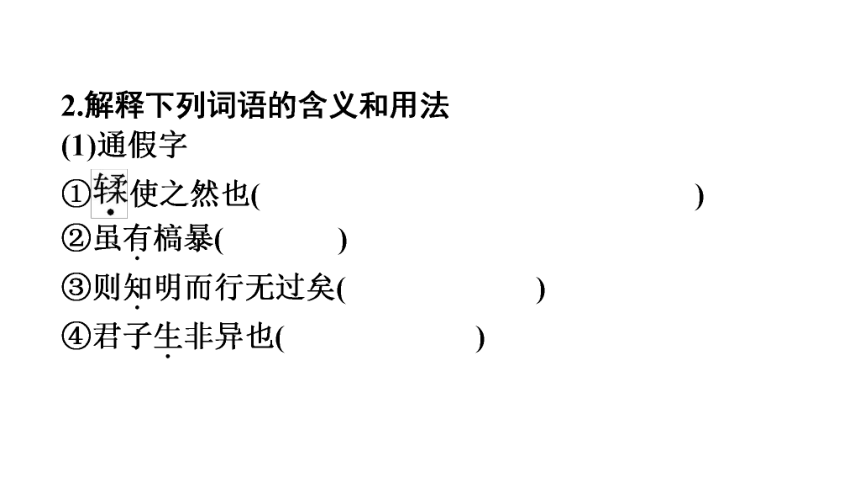

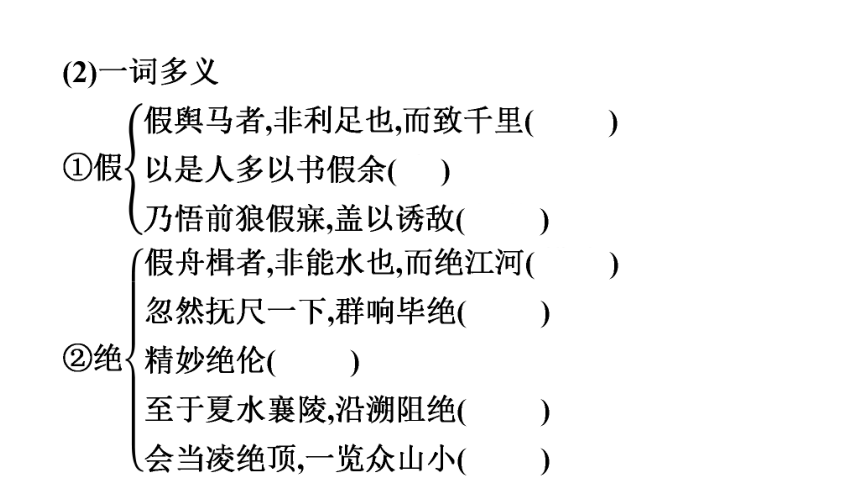

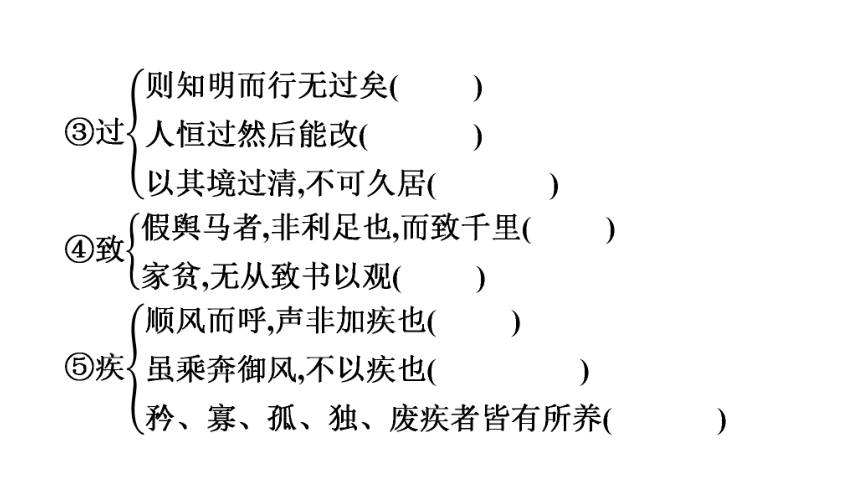

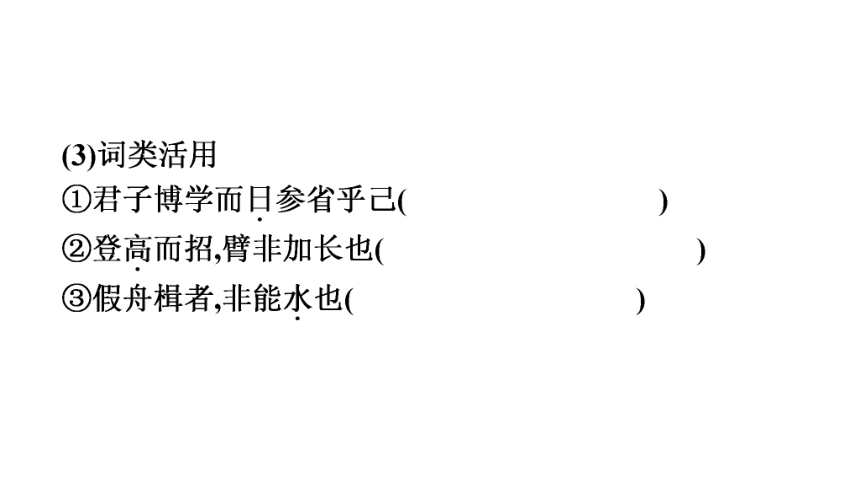

知 识 积 累

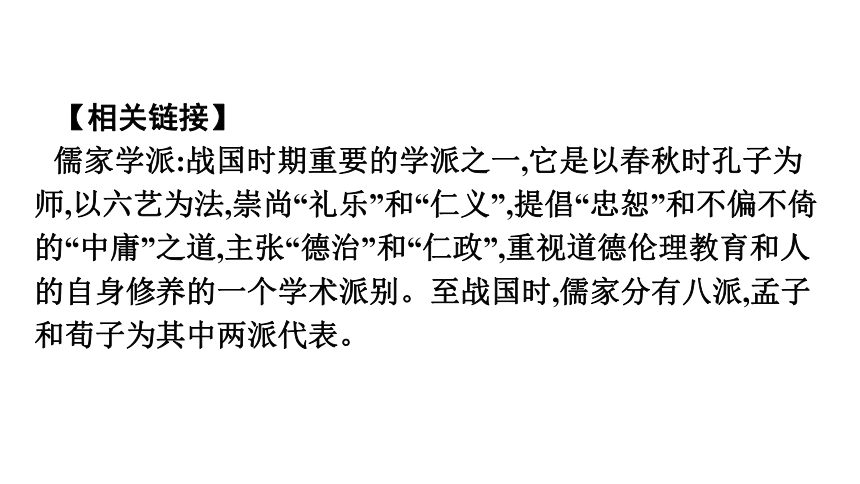

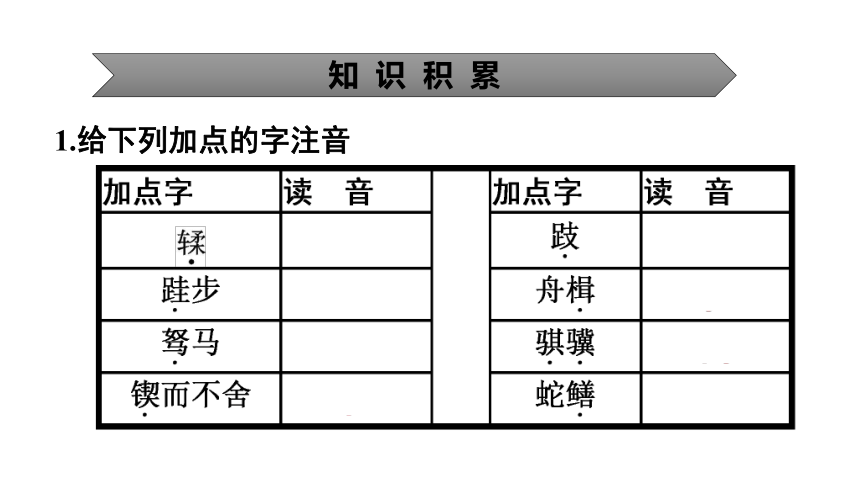

1.给下列加点的字注音

3.记诵《荀子》中的名句

(1)青,取之于蓝,而青于蓝。

——《劝学》

(2)不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

——《劝学》

(3)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

——《劝学》

(4)无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。

——《劝学》

(5)道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。

——《修身》

(6)夫诚者,君子之所守也,而政事之本也。

——《不苟》

(7)自知者不怨人,知命者不怨天;怨人者穷,怨天者无志。

——《荣辱》

(8)人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。

——《王制》

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握本文的观点态度

1.本文的题目是《劝学》,那么荀子“劝”人们去学习什么?

参考答案:从荀子“性恶论”的主张来看,荀子认为学习可以改变人恶的本性,可以提高人的品德修养。所以,学习的对象也就是品德。

2.文章用“君子曰”引出“学不可以已”的中心论点有什么好处?中心论点包括哪几方面的意思?

参考答案:用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。这个观点包括两方面的意思,一是学习的意义、作用很大,所以学习不能停止;二是学习的方法和态度,即不能停止学习。

3.课文节选部分共四段,第1段提出中心论点,其余三段各从哪几个方面展开论述?

参考答案:第2段:学习具有重大的意义。

第3段:学习具有重要的作用。

第4段:学习要有正确的方法和态度。

【任务二】 学习本文的论证方法

1.在论述学习的意义时,作者用“青”“冰”的比喻论证了什么问题?用“轮”“木”“金”的比喻论证了什么问题?

参考答案:“青”“冰”的比喻论证了学习可以提高人的水平; “轮”“木”“金”的比喻论证了学习可以改造人的品性。

2.作者用“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”这个比喻论述了什么观点?

参考答案:这个比喻论述了“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”这个观点,强调了学习的作用。

3.“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”这四个比喻中为什么要强调“臂非加长”“声非加疾”“非利足”“非能水”?

参考答案:强调了“见者远”“闻者彰”“致千里”“绝江河”这些效果的取得并不是因为人本身有什么特异功能,而是因为借助了外界条件,有力地论证了学习可以弥补人的不足。

4.课文第4段论述了学习的方法和态度,可以分为几个层次?是如何正反设喻论证的?

参考答案:可分为三层。第一层论述学习要积累,是先正面后反面设喻论证的;第二层论述学习要持之以恒,是先反面后正面设喻论证的;第三层论述学习要专一,是先正面后反面设喻论证的。

5.作者在论述积累是学习的重要方法时,是从正反两个方面展开的。请填写出“积”与“不积”的具体内容与结果。

风雨兴焉

蛟龙生焉

神明自得,圣心备焉

无以至千里

无以成江海

课 堂 活 动

学习是人类不断进步的阶梯。当今社会知识激增,有人认为荀子终身学习的观念对于今天的我们仍具有重要的指导意义,也有人认为荀子的观念已经过时。你是怎样看待这一问题的?

提示:荀子的终身学习、注重积累、善假于物、持之以恒这些观念在当今知识激增的时代,仍然具有积极的指导意义。可结合生活感受分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

论证的逻辑之美

1.明确的针对性。集中笔墨论透一个问题是荀子议论性散文的一贯风格,《劝学》是其代表。文章不蔓不枝,始终围绕学习展开论述。首段亮出全文的中心论点“学不可以已”。接着分别从三个方面对这一论点进行阐释:第2段论证学习的意义在于使人“知明而行无过”,第3段论证学习的作用是使本性与一般人没有差别的人成为君子,第4段论证学习的方法和态度贵在积累、坚持、专一。首段总揽后三段,而后三段既各有侧重,又互为联系,全文浑然一体。

2.严密的逻辑性。文章不仅在整体安排上环环相扣,而且在单独的一段中也显示出逻辑的严密性。如最后一段,先强调“积”的重要性,说明学习要重视积累,不能一蹴而就;再强调“恒”的重要性,论述学习要坚持不懈,持之以恒;段末则着重强调“专”的重要性,论述学习必须专心致志,心无旁骛。“积”“恒” “专”,三者相对独立,而又密不可分,从三个不同角度论述了学习应有的正确方法和态度。

【素材挖掘】

●学习是终身的习惯 “学不可以已”,只有不断地学习,人的思想才能像滚滚江水,永远保持新鲜与活力,才能跟上时代发展的步伐。

●事物是发展变化的 荀子是儒家思想的集大成者,按常理推论,荀子的学生也理应是儒家思想的继承人和发扬者,然而身为荀子学生的韩非、李斯却是法家思想的提出者和集大成者。其中的原因是什么呢?是不是“青,取之于蓝,而青于蓝”?

●成功需要持之以恒 “锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”不仅雕刻是这样,做任何事情都是这样。成功不会一蹴而就,耐心和毅力永远比机遇更重要。

●借助他人成就自己 “假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。”成功的取得有时不能仅靠一己之力,要善于借助他物,相信“它山之石,可以攻玉”。

●质变需要量变的准备 “积土成山”“积水成渊”,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,这些词句都说明了积累的重要性。量变是质变的必要准备,在推动事物发展方面有重要作用。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:C

解析:规:圆规。

答案:D

解析:A、B、C三项中的“焉”均为兼词,是“于此”的意思;D项中的“焉”是语气助词。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.要想修身进业,青出于蓝而胜于蓝,就必须把个人的独立思考和向他人学习结合起来,这是文章论述的中心。

B.“终日而思”之所以不如“须臾之所学”收获大,是因为没有很好地借助外在的人或物。

C.“故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”,作者以设喻引出论断,使文章更加具有说服力。

D.文中除少数地方直接说理外,几乎都是比喻说理。通过比喻阐述道理、证明论点,这是本文在写作上的一大特色。

答案:A

解析:A项,“把个人的独立思考和向他人学习结合起来”说法错误,作者认为“思”不如“学”;“论述的中心”也不正确。

4.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)君子生非异也,善假于物也。

(3)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

参考答案:(1)君子广泛地学习而且每天对自己检查、省察,就见识明达,行为没有什么过错了。

(2)君子的天性(同一般人)没有差别,只是善于借助外物罢了。

(3)拿刀刻东西,中途停止,腐朽的木头也不能刻断;不停地刻下去,金石也能雕刻成功。

二、思考与探究

5.在《劝学》中,荀子说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”孔子却说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”唐代的韩愈也说:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”诸位先贤在“学与思”问题上的看法明显不同。你对“学与思”有怎样的认识?谈谈你的理解。

答案:略

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

荀子(约前313—前238),名况,字卿,赵国人,战国末期思想家。曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵令。主张“性恶论”,否认天赋的道德观念,强调后天环境和教育对人有重要影响。《荀子》全书现存32篇,大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。

【了解背景】

荀子和孟子同为儒家学派代表,但在人性问题上,荀子与孟子的观点恰好相反。孟子认为“人之初,性本善”,人要保持自己的善性;荀子认为“人之初,性本恶”,人要通过后天的学习、反省才能弃恶从善。因此荀子十分重视教育的作用,强调教育的重要性。《劝学》是《荀子》的首篇,是荀子任稷下学宫祭酒时,针对来自各地的学生写下的鼓励学习的箴言。《劝学》原文很长,课文是节选。

【相关链接】

儒家学派:战国时期重要的学派之一,它是以春秋时孔子为师,以六艺为法,崇尚“礼乐”和“仁义”,提倡“忠恕”和不偏不倚的“中庸”之道,主张“德治”和“仁政”,重视道德伦理教育和人的自身修养的一个学术派别。至战国时,儒家分有八派,孟子和荀子为其中两派代表。

知 识 积 累

1.给下列加点的字注音

3.记诵《荀子》中的名句

(1)青,取之于蓝,而青于蓝。

——《劝学》

(2)不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

——《劝学》

(3)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

——《劝学》

(4)无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。

——《劝学》

(5)道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。

——《修身》

(6)夫诚者,君子之所守也,而政事之本也。

——《不苟》

(7)自知者不怨人,知命者不怨天;怨人者穷,怨天者无志。

——《荣辱》

(8)人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。

——《王制》

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握本文的观点态度

1.本文的题目是《劝学》,那么荀子“劝”人们去学习什么?

参考答案:从荀子“性恶论”的主张来看,荀子认为学习可以改变人恶的本性,可以提高人的品德修养。所以,学习的对象也就是品德。

2.文章用“君子曰”引出“学不可以已”的中心论点有什么好处?中心论点包括哪几方面的意思?

参考答案:用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。这个观点包括两方面的意思,一是学习的意义、作用很大,所以学习不能停止;二是学习的方法和态度,即不能停止学习。

3.课文节选部分共四段,第1段提出中心论点,其余三段各从哪几个方面展开论述?

参考答案:第2段:学习具有重大的意义。

第3段:学习具有重要的作用。

第4段:学习要有正确的方法和态度。

【任务二】 学习本文的论证方法

1.在论述学习的意义时,作者用“青”“冰”的比喻论证了什么问题?用“轮”“木”“金”的比喻论证了什么问题?

参考答案:“青”“冰”的比喻论证了学习可以提高人的水平; “轮”“木”“金”的比喻论证了学习可以改造人的品性。

2.作者用“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”这个比喻论述了什么观点?

参考答案:这个比喻论述了“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”这个观点,强调了学习的作用。

3.“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”这四个比喻中为什么要强调“臂非加长”“声非加疾”“非利足”“非能水”?

参考答案:强调了“见者远”“闻者彰”“致千里”“绝江河”这些效果的取得并不是因为人本身有什么特异功能,而是因为借助了外界条件,有力地论证了学习可以弥补人的不足。

4.课文第4段论述了学习的方法和态度,可以分为几个层次?是如何正反设喻论证的?

参考答案:可分为三层。第一层论述学习要积累,是先正面后反面设喻论证的;第二层论述学习要持之以恒,是先反面后正面设喻论证的;第三层论述学习要专一,是先正面后反面设喻论证的。

5.作者在论述积累是学习的重要方法时,是从正反两个方面展开的。请填写出“积”与“不积”的具体内容与结果。

风雨兴焉

蛟龙生焉

神明自得,圣心备焉

无以至千里

无以成江海

课 堂 活 动

学习是人类不断进步的阶梯。当今社会知识激增,有人认为荀子终身学习的观念对于今天的我们仍具有重要的指导意义,也有人认为荀子的观念已经过时。你是怎样看待这一问题的?

提示:荀子的终身学习、注重积累、善假于物、持之以恒这些观念在当今知识激增的时代,仍然具有积极的指导意义。可结合生活感受分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

论证的逻辑之美

1.明确的针对性。集中笔墨论透一个问题是荀子议论性散文的一贯风格,《劝学》是其代表。文章不蔓不枝,始终围绕学习展开论述。首段亮出全文的中心论点“学不可以已”。接着分别从三个方面对这一论点进行阐释:第2段论证学习的意义在于使人“知明而行无过”,第3段论证学习的作用是使本性与一般人没有差别的人成为君子,第4段论证学习的方法和态度贵在积累、坚持、专一。首段总揽后三段,而后三段既各有侧重,又互为联系,全文浑然一体。

2.严密的逻辑性。文章不仅在整体安排上环环相扣,而且在单独的一段中也显示出逻辑的严密性。如最后一段,先强调“积”的重要性,说明学习要重视积累,不能一蹴而就;再强调“恒”的重要性,论述学习要坚持不懈,持之以恒;段末则着重强调“专”的重要性,论述学习必须专心致志,心无旁骛。“积”“恒” “专”,三者相对独立,而又密不可分,从三个不同角度论述了学习应有的正确方法和态度。

【素材挖掘】

●学习是终身的习惯 “学不可以已”,只有不断地学习,人的思想才能像滚滚江水,永远保持新鲜与活力,才能跟上时代发展的步伐。

●事物是发展变化的 荀子是儒家思想的集大成者,按常理推论,荀子的学生也理应是儒家思想的继承人和发扬者,然而身为荀子学生的韩非、李斯却是法家思想的提出者和集大成者。其中的原因是什么呢?是不是“青,取之于蓝,而青于蓝”?

●成功需要持之以恒 “锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”不仅雕刻是这样,做任何事情都是这样。成功不会一蹴而就,耐心和毅力永远比机遇更重要。

●借助他人成就自己 “假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。”成功的取得有时不能仅靠一己之力,要善于借助他物,相信“它山之石,可以攻玉”。

●质变需要量变的准备 “积土成山”“积水成渊”,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,这些词句都说明了积累的重要性。量变是质变的必要准备,在推动事物发展方面有重要作用。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:C

解析:规:圆规。

答案:D

解析:A、B、C三项中的“焉”均为兼词,是“于此”的意思;D项中的“焉”是语气助词。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.要想修身进业,青出于蓝而胜于蓝,就必须把个人的独立思考和向他人学习结合起来,这是文章论述的中心。

B.“终日而思”之所以不如“须臾之所学”收获大,是因为没有很好地借助外在的人或物。

C.“故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”,作者以设喻引出论断,使文章更加具有说服力。

D.文中除少数地方直接说理外,几乎都是比喻说理。通过比喻阐述道理、证明论点,这是本文在写作上的一大特色。

答案:A

解析:A项,“把个人的独立思考和向他人学习结合起来”说法错误,作者认为“思”不如“学”;“论述的中心”也不正确。

4.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)君子生非异也,善假于物也。

(3)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

参考答案:(1)君子广泛地学习而且每天对自己检查、省察,就见识明达,行为没有什么过错了。

(2)君子的天性(同一般人)没有差别,只是善于借助外物罢了。

(3)拿刀刻东西,中途停止,腐朽的木头也不能刻断;不停地刻下去,金石也能雕刻成功。

二、思考与探究

5.在《劝学》中,荀子说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”孔子却说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”唐代的韩愈也说:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”诸位先贤在“学与思”问题上的看法明显不同。你对“学与思”有怎样的认识?谈谈你的理解。

答案:略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读