新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件:第6单元 10.师 说 46张

文档属性

| 名称 | 新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件:第6单元 10.师 说 46张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 718.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 20:00:00 | ||

图片预览

文档简介

师 说

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,世称“韩昌黎”。唐代杰出的文学家、思想家,古文运动的倡导者,苏轼称赞其“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。著有《韩昌黎集》四十卷,另有《外集》十卷。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文创作理论,对后人很有指导意义。

【了解背景】

《师说》是韩愈的一篇著名论说文,此文作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。

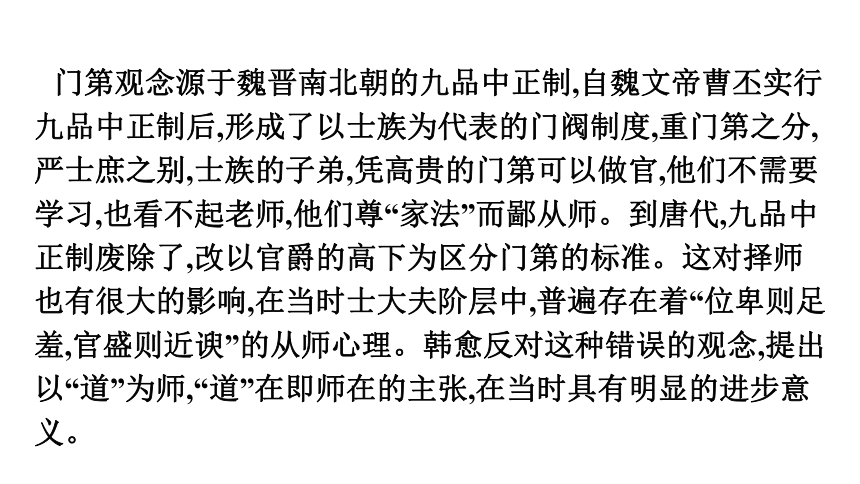

门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的从师心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在的主张,在当时具有明显的进步意义。

【相关链接】

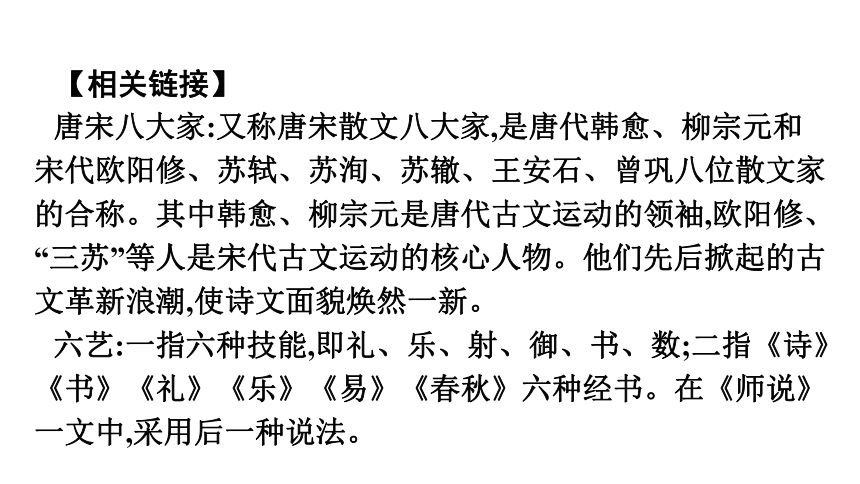

唐宋八大家:又称唐宋散文八大家,是唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等人是宋代古文运动的核心人物。他们先后掀起的古文革新浪潮,使诗文面貌焕然一新。

六艺:一指六种技能,即礼、乐、射、御、书、数;二指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。在《师说》一文中,采用后一种说法。

知 识 积 累

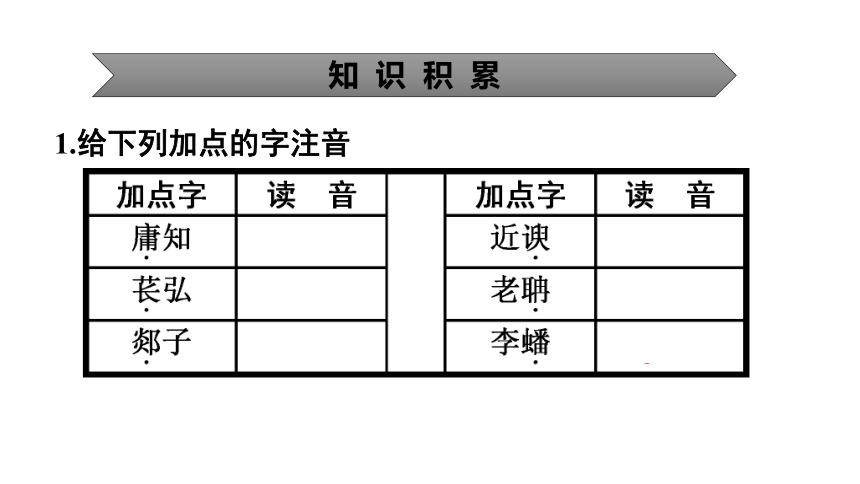

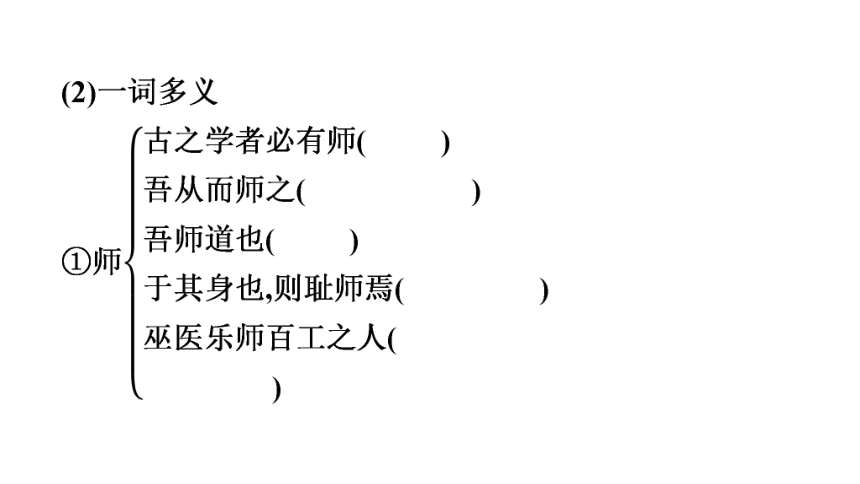

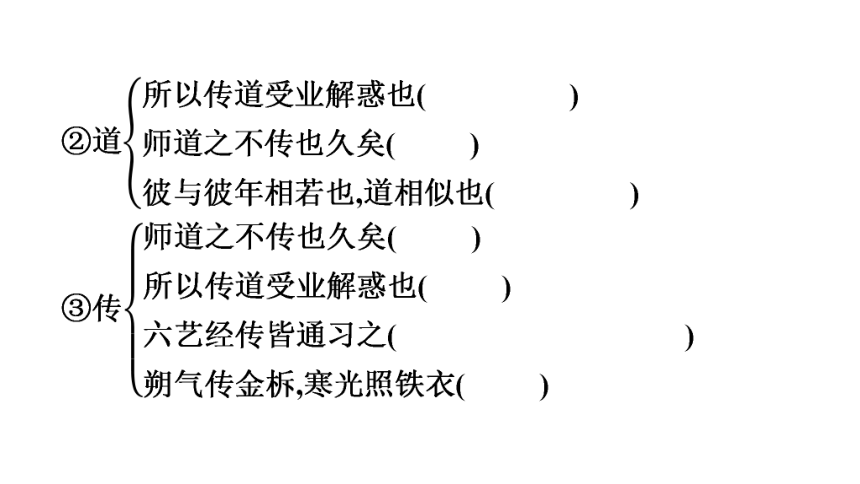

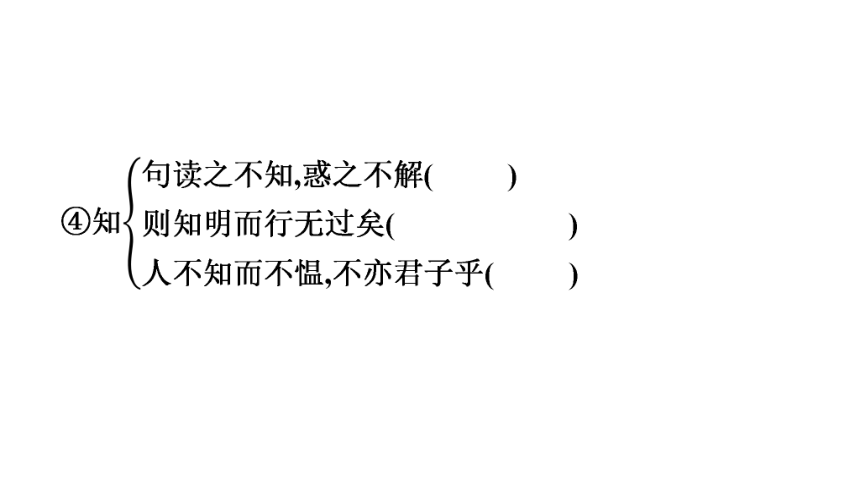

1.给下列加点的字注音

3.指出下列句子的句式特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( 判断句 )

(2)句读之不知,惑之不解( 宾语前置 )

(3)不拘于时,学于余( 被动句,介宾短语后置 )

(4)师不必贤于弟子( 介宾短语后置 )

(5)耻学于师( 介宾短语后置 )

4.记诵韩愈诗文名句

(1)古之学者必有师。

——韩愈《师说》

(2)师者,所以传道受业解惑也。

——韩愈《师说》

(3)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

——韩愈《师说》

(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

——韩愈《师说》

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

——韩愈《师说》

(6)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

——韩愈《师说》

(7)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

(8)仰不愧天,俯不愧人,内不愧心。

——韩愈《与孟尚书书》

(9)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

——韩愈《马说》

(10)人生处万类,知识最为贤。

——韩愈《谢自然诗》

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握文章的论述层次

1.文章第1段的行文思路是怎样的?

参考答案:文章一开头就提出“古之学者必有师”这个论断,并指出“师者,所以传道受业解惑也”;接着由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。其间层层衔接,环环相扣,一气贯通,具有很强的说服力。

2.第2段的主要内容是什么?本段与第1段是怎样联系起来的?

参考答案:本段以第1段为立论根据,批判当时士大夫耻于从师的不良风气。通过针砭时弊,又从反面论证了第1段所提出的观点,说明从师的必要性。

3.第3段举孔子从师的实例和言行,其目的是什么?

参考答案:以孔子从师为范例,既照应“古之学者必有师”,又进一步阐明从师的必要性和“道之所存,师之所存”的道理。

4.第4段的主要内容是什么?这段文字与文章的中心观点有什么联系?

参考答案:这段文字说明了作《师说》的原因。是继第3段引“古之圣人”孔子从师的范例之后,对后辈李蟠的勉励,也是对当时求学之人的号召。

【任务二】 学习文章的论证方法

1.这篇文章在论证方法上有可圈可点之处,统观全文,作者采用了哪些论证方法来论证“道之所存,师之所存”的观点?

参考答案:本文的论证方法有:对比论证、举例论证、引用论证。

2.第2段从三个方面批判了当时的社会风气,请根据提示把下面的表格补充完整。

耻学于师

从师而问

择师而教之

则耻师焉

不耻相师

群聚而笑之

3.第2段的三层对比是平行并列还是逐层深入的关系?谈谈你的理解。

参考答案:是逐层深入的关系。这三层对比,一层深于一层地揭露和批判了当时人们对待师道的错误态度。作者抓住这三层文字内在的本质联系,步步展开,有理论,有事实,有分析。

4.第3段在论证方法上有什么特点?阐述了什么观点?

参考答案:第3段运用了举例论证和引用论证的论证方法。以孔子的言行,阐述了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点。

课 堂 活 动

关于《师说》的中心论点,有人认为是“古之学者必有师”,有人认为是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。你认为本文的中心论点是什么?请谈谈你的看法。

提示:对于《师说》中心论点的界定,可从不同的角度来分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

谨严的论证结构

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。

文章先从历史事实(“古之学者必有师”)、教师职能(“传道受业解惑”)、学者定会遇到疑难(“人非生而知之者,孰能无惑”)三个方面证明了从师学习的必要性和重要性,然后提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,明确择师的标准。

接着从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;然后将人们对孩子与对自己的不同要求进行对比,指出其行为的自相矛盾;最后将“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”进行对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要性。

作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者以孔子的言行来佐证,很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理体现了逻辑思维的严密。

【素材挖掘】

●从师学习是美好的风尚 自古而来,我们就有从师学习的风尚,即使圣贤如孔子,也曾从师于郯子、苌弘、师襄、老聃。孔子还留下了“三人行,则必有我师”的名言。

●学习是解决疑惑的有效途径 “人非生而知之者,孰能无惑?”面对困惑,有人讳疾忌医,有人从师学习。讳疾忌医者必将孤陋而寡闻,从师学习者定会博才而多识。

●道之所存,师之所存 学习的目的是增长学问,想要增长学问自然就要向比自己有学问的人请教。因此,从师学习不以年长为前提,不因年幼而弃之。在知识更新速度加快的今天,年轻人也有可能成为年长者的老师。

●要敢为人师 面对“耻学于师”“不敢为人师”的社会风气,韩愈不仅“不顾流俗”,“好为人师”,而且还向公众大声疾呼自己的从师之道,这不仅是勇气,更体现出知识分子的担当和责任。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“不”同“否”,故其音应读“fǒu”;C项,“谄”应读“chǎn”,“经传”的“传”是指古代解释经书的著作,应读“zhuàn”;D项,“蟠”应读“pán”。

答案:A

解析:A项,“常”的意思是“固定”。

答案:C

解析:①②③⑥中的“之”都是结构助词,其中①和⑥用法相同,都是用在主谓之间,取消句子独立性;②相当于“的”;③是宾语前置的标志。④和⑤是指示代词,这些。

4.下列对文中有关词语含义的理解,不正确的一项是( )

A.句读,古人指断开句子的知识。一句话后面的停顿为句,一句话中间短暂的停顿为读。

B.童子,与科举考试中的“童生”意思相同,都指未成年(古代一般是14岁以下)的读书人。

C.小学,古代把研究文字训诂音韵方面的学问叫小学,今天指的是人们接受初等正规教育的学校。

D.“六艺经传”,“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书,“传”是古代解释经书的著作。

答案:B

解析:B项错误,明清的科举制度,凡是准备参加科举的读书人,不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为“童生”或“儒童”。“童子”指未成年的男子。

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈所说的“师”,有其独特含义,明确自己所说的老师不是指启蒙教师的句子是“ , , ”。

(2)《师说》中以为子择师和自己不从师作对比,点明作者的态度和最终结果的句子是“ , ”。?

(3)《师说》中韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因是“ , ”。?

答案:(1)彼童子之师 授之书而习其句读者 非吾所谓传其道解其惑者也

(2)小学而大遗 吾未见其明也

(3)闻道有先后 术业有专攻

二、思考与探究

6.在《师说》一文中,有17个“其”字,26个“师”字,逐一找出这些字,看看在具体的语境中其含义各是什么,大致可以分为几类。

答案:略

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,世称“韩昌黎”。唐代杰出的文学家、思想家,古文运动的倡导者,苏轼称赞其“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。著有《韩昌黎集》四十卷,另有《外集》十卷。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文创作理论,对后人很有指导意义。

【了解背景】

《师说》是韩愈的一篇著名论说文,此文作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。

门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的从师心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在的主张,在当时具有明显的进步意义。

【相关链接】

唐宋八大家:又称唐宋散文八大家,是唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等人是宋代古文运动的核心人物。他们先后掀起的古文革新浪潮,使诗文面貌焕然一新。

六艺:一指六种技能,即礼、乐、射、御、书、数;二指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。在《师说》一文中,采用后一种说法。

知 识 积 累

1.给下列加点的字注音

3.指出下列句子的句式特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( 判断句 )

(2)句读之不知,惑之不解( 宾语前置 )

(3)不拘于时,学于余( 被动句,介宾短语后置 )

(4)师不必贤于弟子( 介宾短语后置 )

(5)耻学于师( 介宾短语后置 )

4.记诵韩愈诗文名句

(1)古之学者必有师。

——韩愈《师说》

(2)师者,所以传道受业解惑也。

——韩愈《师说》

(3)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

——韩愈《师说》

(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

——韩愈《师说》

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

——韩愈《师说》

(6)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

——韩愈《师说》

(7)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

(8)仰不愧天,俯不愧人,内不愧心。

——韩愈《与孟尚书书》

(9)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

——韩愈《马说》

(10)人生处万类,知识最为贤。

——韩愈《谢自然诗》

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握文章的论述层次

1.文章第1段的行文思路是怎样的?

参考答案:文章一开头就提出“古之学者必有师”这个论断,并指出“师者,所以传道受业解惑也”;接着由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。其间层层衔接,环环相扣,一气贯通,具有很强的说服力。

2.第2段的主要内容是什么?本段与第1段是怎样联系起来的?

参考答案:本段以第1段为立论根据,批判当时士大夫耻于从师的不良风气。通过针砭时弊,又从反面论证了第1段所提出的观点,说明从师的必要性。

3.第3段举孔子从师的实例和言行,其目的是什么?

参考答案:以孔子从师为范例,既照应“古之学者必有师”,又进一步阐明从师的必要性和“道之所存,师之所存”的道理。

4.第4段的主要内容是什么?这段文字与文章的中心观点有什么联系?

参考答案:这段文字说明了作《师说》的原因。是继第3段引“古之圣人”孔子从师的范例之后,对后辈李蟠的勉励,也是对当时求学之人的号召。

【任务二】 学习文章的论证方法

1.这篇文章在论证方法上有可圈可点之处,统观全文,作者采用了哪些论证方法来论证“道之所存,师之所存”的观点?

参考答案:本文的论证方法有:对比论证、举例论证、引用论证。

2.第2段从三个方面批判了当时的社会风气,请根据提示把下面的表格补充完整。

耻学于师

从师而问

择师而教之

则耻师焉

不耻相师

群聚而笑之

3.第2段的三层对比是平行并列还是逐层深入的关系?谈谈你的理解。

参考答案:是逐层深入的关系。这三层对比,一层深于一层地揭露和批判了当时人们对待师道的错误态度。作者抓住这三层文字内在的本质联系,步步展开,有理论,有事实,有分析。

4.第3段在论证方法上有什么特点?阐述了什么观点?

参考答案:第3段运用了举例论证和引用论证的论证方法。以孔子的言行,阐述了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点。

课 堂 活 动

关于《师说》的中心论点,有人认为是“古之学者必有师”,有人认为是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。你认为本文的中心论点是什么?请谈谈你的看法。

提示:对于《师说》中心论点的界定,可从不同的角度来分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

谨严的论证结构

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。

文章先从历史事实(“古之学者必有师”)、教师职能(“传道受业解惑”)、学者定会遇到疑难(“人非生而知之者,孰能无惑”)三个方面证明了从师学习的必要性和重要性,然后提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,明确择师的标准。

接着从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;然后将人们对孩子与对自己的不同要求进行对比,指出其行为的自相矛盾;最后将“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”进行对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要性。

作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者以孔子的言行来佐证,很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理体现了逻辑思维的严密。

【素材挖掘】

●从师学习是美好的风尚 自古而来,我们就有从师学习的风尚,即使圣贤如孔子,也曾从师于郯子、苌弘、师襄、老聃。孔子还留下了“三人行,则必有我师”的名言。

●学习是解决疑惑的有效途径 “人非生而知之者,孰能无惑?”面对困惑,有人讳疾忌医,有人从师学习。讳疾忌医者必将孤陋而寡闻,从师学习者定会博才而多识。

●道之所存,师之所存 学习的目的是增长学问,想要增长学问自然就要向比自己有学问的人请教。因此,从师学习不以年长为前提,不因年幼而弃之。在知识更新速度加快的今天,年轻人也有可能成为年长者的老师。

●要敢为人师 面对“耻学于师”“不敢为人师”的社会风气,韩愈不仅“不顾流俗”,“好为人师”,而且还向公众大声疾呼自己的从师之道,这不仅是勇气,更体现出知识分子的担当和责任。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“不”同“否”,故其音应读“fǒu”;C项,“谄”应读“chǎn”,“经传”的“传”是指古代解释经书的著作,应读“zhuàn”;D项,“蟠”应读“pán”。

答案:A

解析:A项,“常”的意思是“固定”。

答案:C

解析:①②③⑥中的“之”都是结构助词,其中①和⑥用法相同,都是用在主谓之间,取消句子独立性;②相当于“的”;③是宾语前置的标志。④和⑤是指示代词,这些。

4.下列对文中有关词语含义的理解,不正确的一项是( )

A.句读,古人指断开句子的知识。一句话后面的停顿为句,一句话中间短暂的停顿为读。

B.童子,与科举考试中的“童生”意思相同,都指未成年(古代一般是14岁以下)的读书人。

C.小学,古代把研究文字训诂音韵方面的学问叫小学,今天指的是人们接受初等正规教育的学校。

D.“六艺经传”,“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书,“传”是古代解释经书的著作。

答案:B

解析:B项错误,明清的科举制度,凡是准备参加科举的读书人,不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为“童生”或“儒童”。“童子”指未成年的男子。

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈所说的“师”,有其独特含义,明确自己所说的老师不是指启蒙教师的句子是“ , , ”。

(2)《师说》中以为子择师和自己不从师作对比,点明作者的态度和最终结果的句子是“ , ”。?

(3)《师说》中韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因是“ , ”。?

答案:(1)彼童子之师 授之书而习其句读者 非吾所谓传其道解其惑者也

(2)小学而大遗 吾未见其明也

(3)闻道有先后 术业有专攻

二、思考与探究

6.在《师说》一文中,有17个“其”字,26个“师”字,逐一找出这些字,看看在具体的语境中其含义各是什么,大致可以分为几类。

答案:略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读