新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件:第7单元 14.故都的秋(40张)

文档属性

| 名称 | 新教材2021-2022学年高一语文统编版必修上册课件:第7单元 14.故都的秋(40张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 517.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 20:01:05 | ||

图片预览

文档简介

故都的秋

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,

中国现代小说家、散文家。1921年6月,和郭

沫若、成仿吾等人组织成立创造社,担任《创

造季刊》《创造月刊》《洪水》半月刊编辑。

同年10月,出版我国现代文学史上第一部白话短篇小说集《沉沦》,由此奠定了郁达夫在新文学运动中的重要地位。代表作有散文《故都的秋》《春风沉醉的晚上》、小说《沉沦》《迟桂花》等。

【了解背景】

《故都的秋》写于1934年。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。“在家吃点精制的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将行动和平时有所移易;总之是懒得动。”(引自郁达夫《住所的话》)在这二三年间,郁达夫花了很多时间游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。他在游山玩水的过程中,写了许多游记。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并于同年8月写下了这篇优美的散文——《故都的秋》。

知 识 积 累

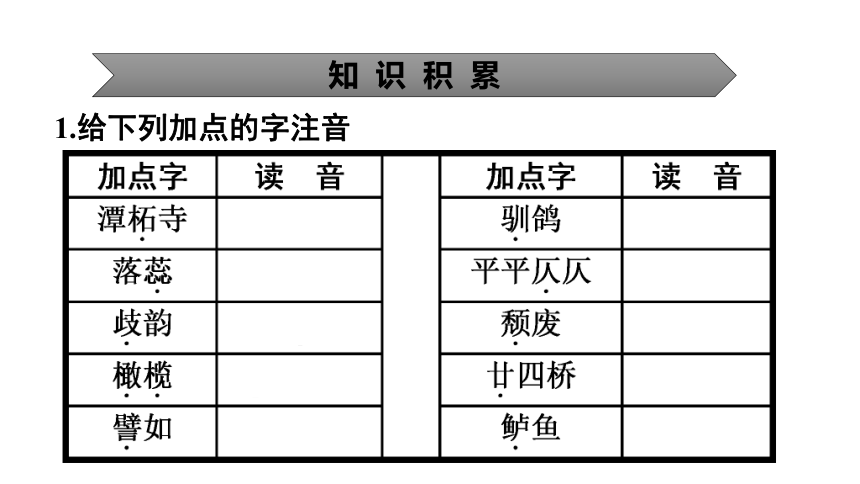

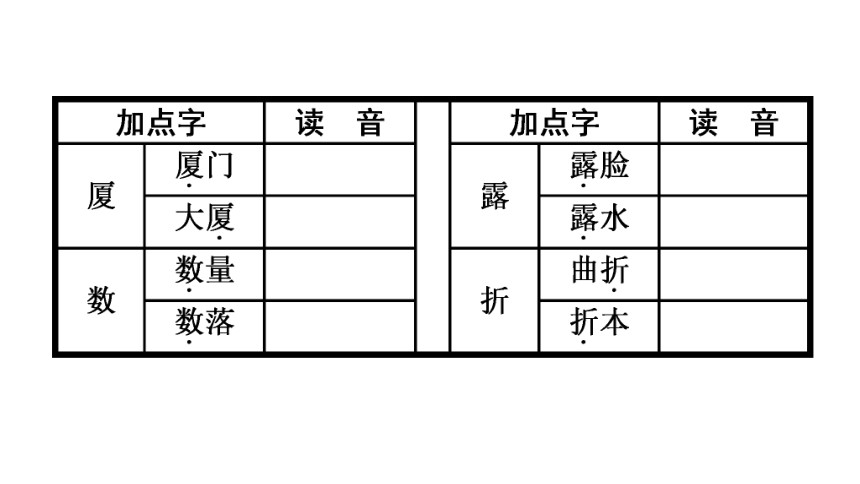

1.给下列加点的字注音

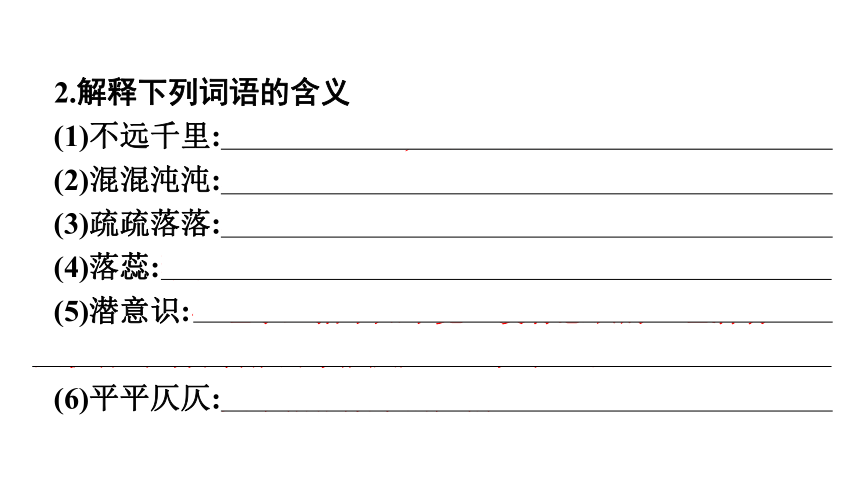

2.解释下列词语的含义

(1)不远千里:不以千里为远,形容不怕路途遥远。

(2)混混沌沌:糊里糊涂、无知无识的样子。

(3)疏疏落落:稀疏零落。

(4)落蕊:落花。

(5)潜意识:心理学上指不知不觉、没有意识的心理活动。是机体对外界刺激的本能反应。也说下意识。

(6)平平仄仄:文中指推敲字的声韵。

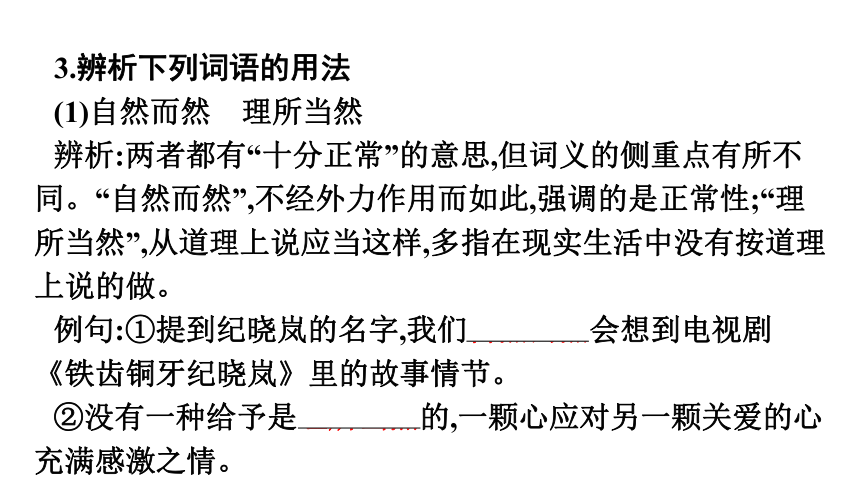

3.辨析下列词语的用法

(1)自然而然 理所当然

辨析:两者都有“十分正常”的意思,但词义的侧重点有所不同。“自然而然”,不经外力作用而如此,强调的是正常性;“理所当然”,从道理上说应当这样,多指在现实生活中没有按道理上说的做。

例句:①提到纪晓岚的名字,我们自然而然会想到电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里的故事情节。

②没有一种给予是理所当然的,一颗心应对另一颗关爱的心充满感激之情。

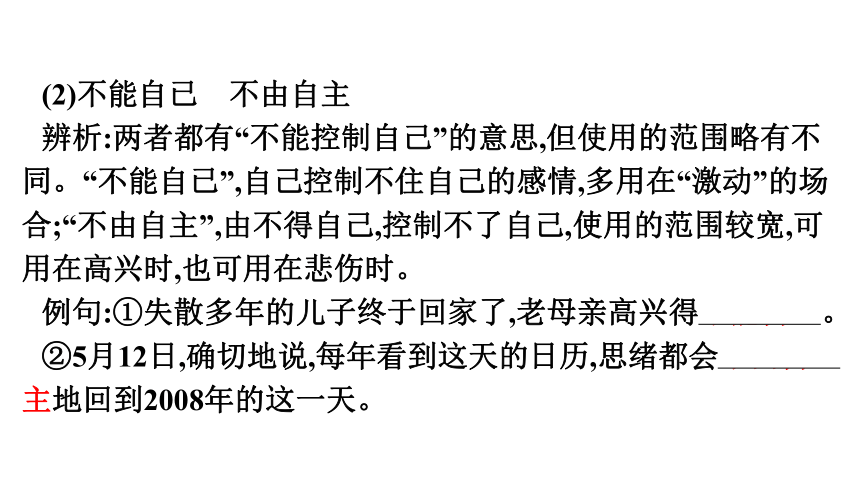

(2)不能自已 不由自主

辨析:两者都有“不能控制自己”的意思,但使用的范围略有不同。“不能自已”,自己控制不住自己的感情,多用在“激动”的场合;“不由自主”,由不得自己,控制不了自己,使用的范围较宽,可用在高兴时,也可用在悲伤时。

例句:①失散多年的儿子终于回家了,老母亲高兴得不能自已。

②5月12日,确切地说,每年看到这天的日历,思绪都会不由自主地回到2008年的这一天。

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握景物特点,体会作者情感

1.在作者的笔下,故都的秋有何特点?文章第1段有什么作用?

参考答案:特点:“清”“静”“悲凉”。作用:第1段开门见山,提纲挈领,奠定了文章的感情基调。

2.在描绘的五幅秋景图中,作者分别从哪几个角度来写秋?请根据提示完成下表。

答案:(1)清晨踏秋 (2)听觉——秋声

(3)听觉——秋韵 (4)视觉——秋色

3.“故都”就是北平,作者为什么不直接把题目写成《北平的秋》?

参考答案:“故”有历史悠久、年代遥远之感,也有思念故乡、怀念故乡之情,同时也有一种繁华褪尽、荒凉落寞的情绪。作者在标题中不用“北平”,而用“故都”,包含一种深切的眷念之意,也暗含一种文化底蕴。

4.关于本文的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,也有人认为是悲秋的。你的理解是什么?说说你的理由。

参考答案:作者爱秋,颂秋。本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在文章的开头就有“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,结尾还有“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

【任务二】分析文章的表现手法

1.本文写故都的秋,但也写到了江南的秋,主要在哪些段落?其作用是什么?

参考答案:主要在第2段和第13段,目的非常明确,即抑彼扬此,赞美北国之秋胜于南国之秋。

2.作者抓住江南秋天的什么特点来衬托故都的秋?在结构安排上为何要一前一后?

参考答案:分别抓住江南秋的“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2段,后者在第13段,这样在结构上就形成了前后呼应的关系。

3.文章第12段并不是写“故都的秋”,而是写古今中外对“秋”的感喟,这段议论性的文字有无必要?为什么?

参考答案:有必要。这一段通过对古今中外诗文的引证,于自然气息之外再添一重文化气息,说明对秋进行赞颂与悲啼的文人处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味”“非要在北方,才感受得到底”,还是为了突出北国之秋。这就使文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时文章也显得疏朗不羁,挥洒自如。

课 堂 活 动

故都北平有很多风景名胜,作者为什么不详写故都秋天的著名风景,而写萧瑟的秋风秋雨、秋槐落蕊和秋蝉残鸣?

提示:作者所选的景物由作家的情感和当时的社会环境决定,应结合这些分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

以情驭景 形散神聚

作者开篇点题,明确提出自己饱尝到的“故都的秋味”是“清”“静”“悲凉”,于是,从第3段开始,作者集中笔力,描写了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“风沙秋果”这几幅画面,而这几幅画面,准确地诠释了散文“形散而神不散”的特点。首先,作者刻意描绘的五幅画面之间没有明显的时空联系,也没有按照什么顺序,小院、槐树、秋蝉、秋雨和秋果都是零散琐碎的材料,这是第一“散”。其次,除了写到北国之

秋常见的五种景物之外,作者又分别在文章第2段和第13段写了南国之秋的特点,这是第二“散”。再次,在文章的第12段,作者又加上了关于中外文人写对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触的文字,这一段的内容与前文的景物描写显然不同,这是第三“散”。但是,作者始终没忘文章的主题——表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。五幅画面集中体现了“清” “静”“悲凉”,与南国之秋的对比也体现了北国之秋的特点,就是在第12段的议论中,作者也是紧紧围绕世人对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触来写,这正是作者眼中之境“悲凉”的原因。

从表达方式上看,有叙述、描写、抒情、议论,这一切都是为了突出故都之秋的“清”“静”“悲凉”。在作者笔下,秋味、秋色、秋的意境和姿态“皆着我之色彩”,笼上了一层深沉的忧郁和悲凉之情。本文充分体现了以情驭景、形散神聚的特点。

【素材挖掘】

●捐躯赴国难 郁达夫早年留学日本,饱尝歧视与屈辱,从而激发了爱国情怀。抗日战争爆发当年的12月,日军攻占杭州,入侵富阳,郁达夫母亲陆氏不屈饿死。郁达夫身遭国仇家恨,当年即从军,应郭沫若之邀,赴武汉任军委政治部第三厅委员。1938年底,郁达夫赴新加坡从事宣传抗日救亡工作,新加坡沦陷后流亡至苏门答腊,化名赵廉隐居下来,暗中帮助和营救了不少当地民众和华侨。1945年日本投降后,郁达夫被日本宪兵秘密杀害。1952年,郁达夫被中央人民政府追认为革命烈士。

●拳拳赤子心 “我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,对北国之秋的怀念之情溢于言表。作者还选择了具有代表性和富有特色的秋花、秋草、秋蝉、秋雨、秋果等景物,对故都之秋进行了描绘,那清静且悲凉的情韵、含蓄且坚忍的品格,自然而然地拨动了思念的心弦。“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等”,虽然“色彩不浓,回味不永”,但哪一点不流露出赤子对故都家园的依恋,不流露出作者对大好河山的热爱和颂扬?

●积跬步以至千里 1896年,郁达夫出生在富阳这个富春江畔的古老小城中。据说他家藏四万卷书,郁达夫在少年时期就全部翻读过了,打下了深厚的中国古典文学基础。在大学期间,他又开始接触外国文学,使其又增加了丰富的外国文学素养。郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有卓越的成就。

●提升生命的境界 郁达夫在白色恐怖的笼罩下,展现给我们的秋景却是美丽的,细腻的……这不仅体现了他对故都的秋的热爱与眷恋,更体现了他对美好生活的执着追求。生活的海洋时时刻刻都在张开怀抱,来容纳我们的忧伤、不幸、痛苦,陶冶、锤炼、提升我们……我们应该融入生活,热爱生活,在生活中陶冶我们的情操,锤炼我们的意志,从而提升我们生命的境界。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

答案:B

解析:B项,“仄”应读“zè”。

答案:C

解析:C项,“涣然冰释”多比喻疑虑、误会、隔阂等很快消除。对象用错。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.4月10日上午,在海南博鳌亚洲论坛的年会上,来自海内外的数千名嘉宾,上演了一场极为精彩、让人印象深刻的演讲。

B.郁达夫的《故都的秋》,并未写那满山红遍的“香山红叶”,也没写那游人如织的颐和园,他的“故都的秋”是“清”“静”“悲凉”的。

C.网信办将继续加大监督管理力度,净化网络环境,为广大网民特别是青少年营造风清气正。

D.我国将加大司法保护力度,依法保护诚实守信、公平竞争的商业行为,坚决防止违法事件的发生,让企业家安心经营、专心创业、放心投资。

答案:B

解析:A项,搭配不当,应把“上演了”改为“听到了”;C项,成分残缺,可在句末加“的网络空间”;D项,语序不当,应为“放心投资、专心创业、安心经营”。

4.对下面这段文字分析理解最准确的一项是( )

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

A.作者用明白如话的语言,从视觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。

B.作者运用白描式的语言,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

C.作者用简洁清丽的语言,从自己的主观感觉上,描写了槐树的落蕊。文字细腻清新,充满诗情画意,使读者忘却了悲秋的心理。

D.作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊, “物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

答案:A

解析:本句从视觉、触觉等方面准确地描绘了槐树落蕊的特色。首先此句没有运用比喻,排除D项;B项“感情热烈明快”,C项“使读者忘却了悲秋的心理”,不正确。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国现代散文发端于伟大的新文化运动。 。

①郁达夫曾说:“‘五四运动’的最大的成功,第一要算‘个人’的发现。”

②散文的写作从此变得面貌一新

③现代散文石破天惊般的辉煌发展与巨大业绩,是继先秦诸子“百家争鸣”之后散文史上又一次思想、文体的大解放、大突破

④由“白话”替代了“文言”,在“文字媒体”的使用上完成了一次全新的转换

⑤由“文章”上升为“文学”,则又极大地提升了散文的审美品位

⑥正是这种“发现”,沟通了我国新文学和世界现代文学的精神联系,奠定了“自我”在现代散文中的主体地位,激活了“散文的‘心’”,具有划时代的意义

⑦由“代圣贤立言”变为“表现自己”,又从内容上实现了和世界文学的同步对接

A.③②④⑤⑦①⑥ B.②⑤④⑦①⑥③

C.③①⑥⑦⑤④② D.①⑥②④⑦⑤③

答案:D

解析:根据逻辑顺序排列,特别注意④⑦⑤三句,这三个句子是对第②句的具体阐述,它们的顺序由表及里,由浅入深,由具体到抽象,先说文字媒体的转换,再说内容的变化,最后才是品位的提升。

二、思考与探究

6.“世界上没有两片完全相同的树叶”,年年岁岁有秋季,岁岁年年秋不同。就算是同一个地方的秋天,在不同的人眼里,景致也有不同——王国维说:“以我观物,故物皆着我之色彩。”你还知道哪些关于秋天的诗文呢?请搜集有关资料并对其加以分析整理。

答案:略

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预 习 助 读

【认识作者】

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,

中国现代小说家、散文家。1921年6月,和郭

沫若、成仿吾等人组织成立创造社,担任《创

造季刊》《创造月刊》《洪水》半月刊编辑。

同年10月,出版我国现代文学史上第一部白话短篇小说集《沉沦》,由此奠定了郁达夫在新文学运动中的重要地位。代表作有散文《故都的秋》《春风沉醉的晚上》、小说《沉沦》《迟桂花》等。

【了解背景】

《故都的秋》写于1934年。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。“在家吃点精制的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将行动和平时有所移易;总之是懒得动。”(引自郁达夫《住所的话》)在这二三年间,郁达夫花了很多时间游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。他在游山玩水的过程中,写了许多游记。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并于同年8月写下了这篇优美的散文——《故都的秋》。

知 识 积 累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语的含义

(1)不远千里:不以千里为远,形容不怕路途遥远。

(2)混混沌沌:糊里糊涂、无知无识的样子。

(3)疏疏落落:稀疏零落。

(4)落蕊:落花。

(5)潜意识:心理学上指不知不觉、没有意识的心理活动。是机体对外界刺激的本能反应。也说下意识。

(6)平平仄仄:文中指推敲字的声韵。

3.辨析下列词语的用法

(1)自然而然 理所当然

辨析:两者都有“十分正常”的意思,但词义的侧重点有所不同。“自然而然”,不经外力作用而如此,强调的是正常性;“理所当然”,从道理上说应当这样,多指在现实生活中没有按道理上说的做。

例句:①提到纪晓岚的名字,我们自然而然会想到电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里的故事情节。

②没有一种给予是理所当然的,一颗心应对另一颗关爱的心充满感激之情。

(2)不能自已 不由自主

辨析:两者都有“不能控制自己”的意思,但使用的范围略有不同。“不能自已”,自己控制不住自己的感情,多用在“激动”的场合;“不由自主”,由不得自己,控制不了自己,使用的范围较宽,可用在高兴时,也可用在悲伤时。

例句:①失散多年的儿子终于回家了,老母亲高兴得不能自已。

②5月12日,确切地说,每年看到这天的日历,思绪都会不由自主地回到2008年的这一天。

研习·讨论与鉴赏

问 题 研 讨

【任务一】 把握景物特点,体会作者情感

1.在作者的笔下,故都的秋有何特点?文章第1段有什么作用?

参考答案:特点:“清”“静”“悲凉”。作用:第1段开门见山,提纲挈领,奠定了文章的感情基调。

2.在描绘的五幅秋景图中,作者分别从哪几个角度来写秋?请根据提示完成下表。

答案:(1)清晨踏秋 (2)听觉——秋声

(3)听觉——秋韵 (4)视觉——秋色

3.“故都”就是北平,作者为什么不直接把题目写成《北平的秋》?

参考答案:“故”有历史悠久、年代遥远之感,也有思念故乡、怀念故乡之情,同时也有一种繁华褪尽、荒凉落寞的情绪。作者在标题中不用“北平”,而用“故都”,包含一种深切的眷念之意,也暗含一种文化底蕴。

4.关于本文的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,也有人认为是悲秋的。你的理解是什么?说说你的理由。

参考答案:作者爱秋,颂秋。本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在文章的开头就有“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,结尾还有“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

【任务二】分析文章的表现手法

1.本文写故都的秋,但也写到了江南的秋,主要在哪些段落?其作用是什么?

参考答案:主要在第2段和第13段,目的非常明确,即抑彼扬此,赞美北国之秋胜于南国之秋。

2.作者抓住江南秋天的什么特点来衬托故都的秋?在结构安排上为何要一前一后?

参考答案:分别抓住江南秋的“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2段,后者在第13段,这样在结构上就形成了前后呼应的关系。

3.文章第12段并不是写“故都的秋”,而是写古今中外对“秋”的感喟,这段议论性的文字有无必要?为什么?

参考答案:有必要。这一段通过对古今中外诗文的引证,于自然气息之外再添一重文化气息,说明对秋进行赞颂与悲啼的文人处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味”“非要在北方,才感受得到底”,还是为了突出北国之秋。这就使文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时文章也显得疏朗不羁,挥洒自如。

课 堂 活 动

故都北平有很多风景名胜,作者为什么不详写故都秋天的著名风景,而写萧瑟的秋风秋雨、秋槐落蕊和秋蝉残鸣?

提示:作者所选的景物由作家的情感和当时的社会环境决定,应结合这些分析。

整 合 建 构

【思路整合】

【审美鉴赏】

以情驭景 形散神聚

作者开篇点题,明确提出自己饱尝到的“故都的秋味”是“清”“静”“悲凉”,于是,从第3段开始,作者集中笔力,描写了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“风沙秋果”这几幅画面,而这几幅画面,准确地诠释了散文“形散而神不散”的特点。首先,作者刻意描绘的五幅画面之间没有明显的时空联系,也没有按照什么顺序,小院、槐树、秋蝉、秋雨和秋果都是零散琐碎的材料,这是第一“散”。其次,除了写到北国之

秋常见的五种景物之外,作者又分别在文章第2段和第13段写了南国之秋的特点,这是第二“散”。再次,在文章的第12段,作者又加上了关于中外文人写对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触的文字,这一段的内容与前文的景物描写显然不同,这是第三“散”。但是,作者始终没忘文章的主题——表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。五幅画面集中体现了“清” “静”“悲凉”,与南国之秋的对比也体现了北国之秋的特点,就是在第12段的议论中,作者也是紧紧围绕世人对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触来写,这正是作者眼中之境“悲凉”的原因。

从表达方式上看,有叙述、描写、抒情、议论,这一切都是为了突出故都之秋的“清”“静”“悲凉”。在作者笔下,秋味、秋色、秋的意境和姿态“皆着我之色彩”,笼上了一层深沉的忧郁和悲凉之情。本文充分体现了以情驭景、形散神聚的特点。

【素材挖掘】

●捐躯赴国难 郁达夫早年留学日本,饱尝歧视与屈辱,从而激发了爱国情怀。抗日战争爆发当年的12月,日军攻占杭州,入侵富阳,郁达夫母亲陆氏不屈饿死。郁达夫身遭国仇家恨,当年即从军,应郭沫若之邀,赴武汉任军委政治部第三厅委员。1938年底,郁达夫赴新加坡从事宣传抗日救亡工作,新加坡沦陷后流亡至苏门答腊,化名赵廉隐居下来,暗中帮助和营救了不少当地民众和华侨。1945年日本投降后,郁达夫被日本宪兵秘密杀害。1952年,郁达夫被中央人民政府追认为革命烈士。

●拳拳赤子心 “我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,对北国之秋的怀念之情溢于言表。作者还选择了具有代表性和富有特色的秋花、秋草、秋蝉、秋雨、秋果等景物,对故都之秋进行了描绘,那清静且悲凉的情韵、含蓄且坚忍的品格,自然而然地拨动了思念的心弦。“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等”,虽然“色彩不浓,回味不永”,但哪一点不流露出赤子对故都家园的依恋,不流露出作者对大好河山的热爱和颂扬?

●积跬步以至千里 1896年,郁达夫出生在富阳这个富春江畔的古老小城中。据说他家藏四万卷书,郁达夫在少年时期就全部翻读过了,打下了深厚的中国古典文学基础。在大学期间,他又开始接触外国文学,使其又增加了丰富的外国文学素养。郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有卓越的成就。

●提升生命的境界 郁达夫在白色恐怖的笼罩下,展现给我们的秋景却是美丽的,细腻的……这不仅体现了他对故都的秋的热爱与眷恋,更体现了他对美好生活的执着追求。生活的海洋时时刻刻都在张开怀抱,来容纳我们的忧伤、不幸、痛苦,陶冶、锤炼、提升我们……我们应该融入生活,热爱生活,在生活中陶冶我们的情操,锤炼我们的意志,从而提升我们生命的境界。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )

答案:B

解析:B项,“仄”应读“zè”。

答案:C

解析:C项,“涣然冰释”多比喻疑虑、误会、隔阂等很快消除。对象用错。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.4月10日上午,在海南博鳌亚洲论坛的年会上,来自海内外的数千名嘉宾,上演了一场极为精彩、让人印象深刻的演讲。

B.郁达夫的《故都的秋》,并未写那满山红遍的“香山红叶”,也没写那游人如织的颐和园,他的“故都的秋”是“清”“静”“悲凉”的。

C.网信办将继续加大监督管理力度,净化网络环境,为广大网民特别是青少年营造风清气正。

D.我国将加大司法保护力度,依法保护诚实守信、公平竞争的商业行为,坚决防止违法事件的发生,让企业家安心经营、专心创业、放心投资。

答案:B

解析:A项,搭配不当,应把“上演了”改为“听到了”;C项,成分残缺,可在句末加“的网络空间”;D项,语序不当,应为“放心投资、专心创业、安心经营”。

4.对下面这段文字分析理解最准确的一项是( )

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

A.作者用明白如话的语言,从视觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。

B.作者运用白描式的语言,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

C.作者用简洁清丽的语言,从自己的主观感觉上,描写了槐树的落蕊。文字细腻清新,充满诗情画意,使读者忘却了悲秋的心理。

D.作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊, “物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

答案:A

解析:本句从视觉、触觉等方面准确地描绘了槐树落蕊的特色。首先此句没有运用比喻,排除D项;B项“感情热烈明快”,C项“使读者忘却了悲秋的心理”,不正确。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

中国现代散文发端于伟大的新文化运动。 。

①郁达夫曾说:“‘五四运动’的最大的成功,第一要算‘个人’的发现。”

②散文的写作从此变得面貌一新

③现代散文石破天惊般的辉煌发展与巨大业绩,是继先秦诸子“百家争鸣”之后散文史上又一次思想、文体的大解放、大突破

④由“白话”替代了“文言”,在“文字媒体”的使用上完成了一次全新的转换

⑤由“文章”上升为“文学”,则又极大地提升了散文的审美品位

⑥正是这种“发现”,沟通了我国新文学和世界现代文学的精神联系,奠定了“自我”在现代散文中的主体地位,激活了“散文的‘心’”,具有划时代的意义

⑦由“代圣贤立言”变为“表现自己”,又从内容上实现了和世界文学的同步对接

A.③②④⑤⑦①⑥ B.②⑤④⑦①⑥③

C.③①⑥⑦⑤④② D.①⑥②④⑦⑤③

答案:D

解析:根据逻辑顺序排列,特别注意④⑦⑤三句,这三个句子是对第②句的具体阐述,它们的顺序由表及里,由浅入深,由具体到抽象,先说文字媒体的转换,再说内容的变化,最后才是品位的提升。

二、思考与探究

6.“世界上没有两片完全相同的树叶”,年年岁岁有秋季,岁岁年年秋不同。就算是同一个地方的秋天,在不同的人眼里,景致也有不同——王国维说:“以我观物,故物皆着我之色彩。”你还知道哪些关于秋天的诗文呢?请搜集有关资料并对其加以分析整理。

答案:略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读