初中语文名著导读《红星照耀中国》纪实作品的阅读 课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文名著导读《红星照耀中国》纪实作品的阅读 课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 17:04:08 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

名著导读

《红星照耀中国》

纪实作品的阅读

作者简介

作品介绍

艺术特色

方法指导

真题演练

目录

作者简介

埃德加·斯诺,美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

作者简介

背景介绍

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党右派发动了反革命政变,大肆屠杀迫害共产党员、国民党左派和革命群众。与此同时,与中国共产党、红军有关的消息也被严密封锁。

写作背景

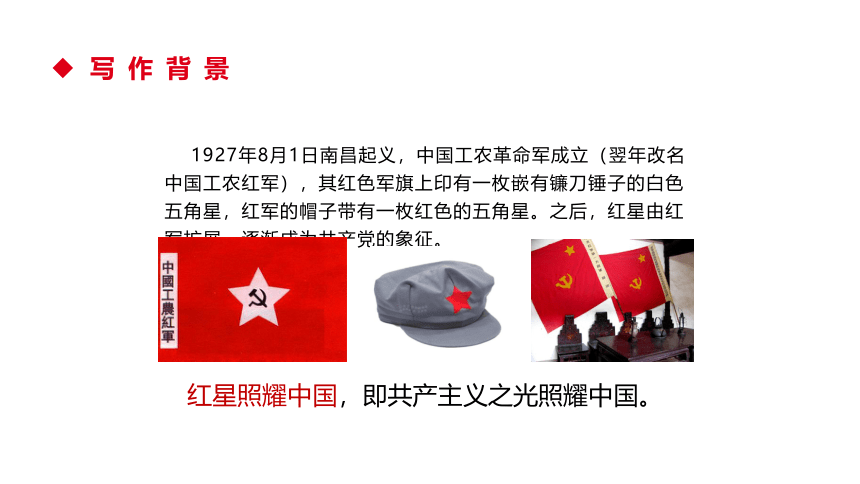

1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

红星照耀中国,即共产主义之光照耀中国。

写作背景

作品介绍

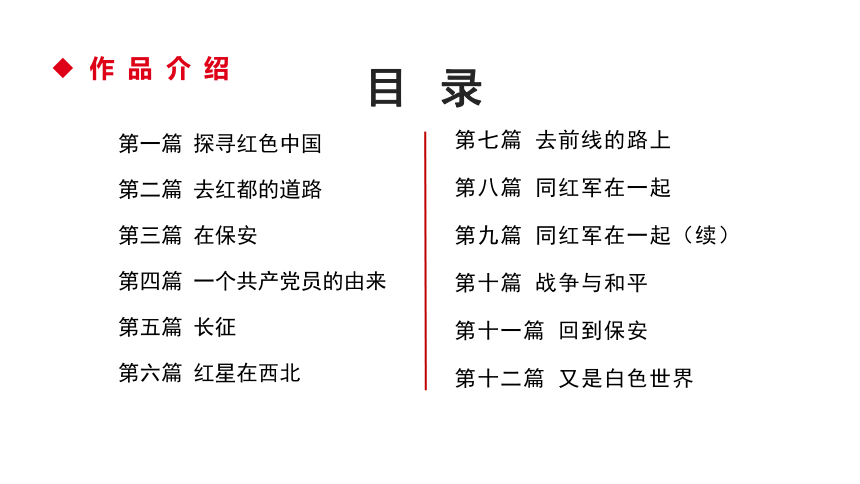

目 录

第七篇 去前线的路上

第八篇 同红军在一起

第九篇 同红军在一起(续)

第十篇 战争与和平

第十一篇 回到保安

第十二篇 又是白色世界

第一篇 探寻红色中国

第二篇 去红都的道路

第三篇 在保安

第四篇 一个共产党员的由来

第五篇 长征

第六篇 红星在西北

作品介绍

作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自作者采访和考察的第一手资料,客观地向全世界报道了中国和中国工农红军及许多红军领袖、红军将领的情况。

作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、

贺龙、彭德怀等及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,

了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,

准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。毛泽

东和周恩来是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

主要内容

第一,它通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到中国共产党人的真实生活。

第二,作者深入红军战士和根据地百姓之中,为全世界解答了“红军,没有任何大工业基地,没有大炮,没有毒气,没有飞机,没有金钱,也没有现代技术,他们是怎样生存下来并扩大了自己的队伍”的疑问。

艺术特色

阅读方法

阅读纪实作品,我们应该用什么样的方法

首先,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

其次,边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

再次,把握作品中的“事实”之后,还要读明白作者想用事实说什么“话”。

最后,阅读纪实作品,最终是要从中获得启迪,用来指导自己的学习与生活。

阅读方法

专题探究

专题一:领袖人物和

红军将领的革命之路

1、外貌形象与言谈举止

2、出身与家庭

3、童年的经历

4、受教育情况

5、参加革命的起因

6、参加革命后的经历

专题探究

1.外貌形象与言谈举止

“……朱德同志也跟战士们一道去挑粮。他穿着草鞋,戴着斗笠,挑起满满的一担粮食,跟大家一块儿爬山。战士们想,朱德同志工作那么忙,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家劝他不要去挑,他不肯。有个同志就把他那根扁担藏起来。不料,朱德同志连夜又赶做了一根扁担,并写上了‘朱德记’三个字……”

专题探究

示例:朱德

2.出身与家庭

朱德于1886年12月1日出生在一个普通的佃户家庭,祖籍广东韶关,客家人。其家在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。世代为地主耕种,家境贫苦。

专题探究

3.童年的经历

由于家境贫困,朱德自幼便开始劳动,四五岁时就帮母亲干活儿,八九岁时不但能挑能背,还会种地,平时除了上私塾,还要挑水、放牛、种地。

专题探究

4.受教育情况

朱德是佃农家庭的子弟,但念过私塾,1905年还考了科举,之后又去顺庆和成都读书。1911年在云南陆军讲武堂毕业。俄国十月革命后,逐渐接受马克思列宁主义。1922年去德国留学,同年加入中国共产党,1925年转赴苏联学习。

专题探究

5.参加革命的起因

朱德自幼家境贫困,曾亲眼见到六七百个穿得破破烂烂的农民和妻子儿女被所谓的官兵凶杀毒打,血溅四五十里,哭声动天。幼年的朱德在这样备受剥削、充满苦难的环境中长大,从小就萌发了反抗压迫、追求光明的思想。

专题探究

6.参加革命后的经历

朱德曾加入同盟会,参加辛亥革命。1915年在云南参加反对袁世凯称帝复辟的起义。1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了八一南昌起义;次年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。

专题探究

1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年任八路军总指挥、第十八集团军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。中华人民共和国成立后,朱德同志当选为中央人民政府副主席,被任命为中央军委副主席,中国人民解放军总司令。1954年,当选为中华人民共和国副主席,被任命为国防委员会副主席。

专题探究

专题二:关于长征

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中具有重大意义的事件

长征的历史价值

专题探究

1.长征的起因

1933年10月,蒋介石调集50万军队,对中央根据地发动第五次“围剿”。由于中央红军以王明为代表的“左”倾冒险主义的错误领导,红军伤亡重大,未能粉碎国民党军队的第五次“围剿”,主力被迫退出苏区,进行战略转移。

专题探究

2.长征的路线

中央红军从1934年10月至1935年10月,途经江西、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西藏、甘肃、陕西等省,行程二万五千里。

专题探究

专题探究

3.长征中面临的困难

第一,敌军的围攻。红军一直处于几十万敌军的围追堵截中。

第二,我党我军内部的错误和矛盾。

第三,征途中恶劣的自然条件。

第四,少数民族地区的民情。

专题探究

⑴四渡赤水 ⑵巧渡金沙江 ⑶强渡大渡河

4.长征中具有重大意义的事件

专题探究

⑷飞夺泸定桥 ⑸爬雪山 ⑹过草地

4.长征中具有重大意义的事件

专题探究

5.长征的历史价值

(1)长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了中国共产党和红军的基本力量,使中国革命转危为安。

(2)长征的胜利,巩固和发展了陕甘宁革命根据地,为党和红军的发展创造了条件,推动了抗日民族统一战线的形成,鼓舞了全民族团结抗战的信心和勇气,体现了中华民族自强不息的民族精神,为中国革命提供了强大的精神动力。

专题探究

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

专题探究

专题三:信仰与精神

1、中国共产党人的革命信仰

2、长征精神的内涵

3、当代青少年如何传承长征精神

专题探究

1.中国共产党人的革命信仰

毛泽东说,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。斯诺用一个记者的笔触同样写道:从某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传。红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出,重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财物分配给穷人。……在漫长的艰苦的征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人——农民、学徒、奴隶、国民党逃兵、工人、一切赤贫如洗的人们,参加进来充实了行列。

专题探究

2.长征精神的内涵

它包含以下几个方面:①乐于吃苦、不惧艰难的革命乐观主义精神;②勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义精神;③重于求实、独立自主的创新胆略;④善于团结、顾全大局的集体主义精神。

其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

专题探究

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

专题探究

3.当代青少年如何传承长征精神

我们要始终以革命先辈为榜样,更好地继承和弘扬长征精神,珍惜来之不易的幸福生活,坚定报国之志,扬起理想的风帆。遇到困难时,我们要勇敢面对,百折不挠,要学会在失败与挫折中磨炼自己坚强的意志。在日常生活中,我们也要继续发扬革命先辈艰苦朴素、勤俭节约的优良传统,做到吃苦在前,享受在后,将长征精神作为我们成长历程中永远的宝贵财富。我们要把长征精神发扬光大,脚踏实地,遵纪守法,团结友爱,甘于奉献,奋发图强,开拓进取。

专题探究

真题演练

【2020年广东省】阅读下面的名著选段,完成下面小题。

(A)邓发?邓发……哦,是的,邓发就是中国红军特务队的首领。而且还有,我的天,还悬赏五万元要他的头啊!

邓发泄露了他的身份,快乐得跳起舞来。他被这有趣的局面所鼓舞,就无法压制他的兴奋;他,这著名的“共匪”,现在是生活在敌人的营幕之中,拿他的鼻子碰着到处密布的侦探呢。

(B)不过我急于把它找回来的直觉,是绝对正确的。因为第二天蒋委员长突然到西安来了。这天的早晨街上完全断绝了交通。通到城里去的所有道路,都排列着宪兵和军队,沿路的农民都被从家里赶了出去,有几家看不上眼的小屋也完全被拆毁。那时候我们的汽车要通过那条路到渭水,是不可能的,因为那条路接近高度警戒着的飞机场。

真题演练

委员长的到临与仍旧新鲜地留在我的脑子里的场面——毛泽东、徐海东、林彪、彭德怀等在红色中国的街道上闹庭信步,形成了一种不易忘掉的对照。委员长并没有被悬赏通鲜,这生动地表明谁怕百姓,谁相信百姓。但是即使在西安为了保护委员长的生命而布置的一切成备,仍被证明并不充分,因为在保卫他的这一军队内部,也已有他的很多敌人。

(节选自《红星照耀中国》,有删改)

20. 选文A中的邓发见“我”的任务是_______;选文B中的“它”指的是_______。

21. 原著具有鲜明的态度,请从选文A、选文B中各举一例并作简要分析。

22. 联系原著,概括作者阐明的主要见解。

真题演练

【答案】

20. (1) 护送“我”进入苏区 (2)装有笔记、胶卷和文件等物品的行囊

21. 选文A得知眼前人就是被悬赏通缉的要犯邓发时,作者禁不住流露出对邓发的钦佩、对国民党侦探的嘲讽之情;选文B将共产党领袖和蒋介石对待民众的不同态度作对比,表达了作者褒贬分明的态度。

22. 示例:①共产党及红色军民不是“办匪”,而是为国家和民族命运浴血奋战的优秀中华儿女:②红色苏区政府组织严密、政策合理、群众基础牢固,生命力越来越旺盛;③国民党反动派已经激起老百姓的仇恨和反抗,共产党领导的红色政权深受民众欢迎,中国的未来属于共产党及其领导的革命力量;④长征成功地实现了战略大转移;⑤“西安事变”不是政变,而是兵谏,它的和平解决,促成国共停止内战。

真题演练

【2019年广东省深圳市】阅读下面文段,完成小题

我到后不久,就见到了毛泽东,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

19. 本段文字选自___,在这之前,作者斯诺见到了___。

20. 斯诺在那一刹那间对毛泽东的印象是:一个非常精明的知识分子,但是全文斯诺对毛泽东还进行过其它评价,请说说斯诺对毛泽东的其他两个印象。

真题演练

【答案】

19. (1) 《红星照耀中国》 (2) 周恩来

20. 毛泽东还是一个精通中国旧学的有成就的学者,没有官架子,是一个颇有天才的军事和政治战略家,有幽默感,生活简朴,廉洁奉公,吃苦耐劳等等。

真题演练

我一边和_(人名)谈话,一边深感兴趣地观察着他,因为在中国,像其他许多红军领袖一样,他是一个传奇式的人物。他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的广物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。他对我说已有五年不讲英语了,这使我感到惊讶。

真题演练

(1)这段文字选自《红星照耀中国 》又名《西行漫记 》,语段横线处是(人名)周恩来

(2)请列举出文中人物的主要事件(至少两个)

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

领导上海工人第三次武装起义;

组织领导南昌起义;

同毛泽东、朱德一起指挥红军取得了

第四次反“围剿”胜利等。

真题演练

2.阅读下面材料,回答问题

埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“不论我们对这一事件的动机及政治背景做何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落...使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”

(1)斯诺所说的“这场军事政变”发生在哪一年 是谁发动的 (3 分)

1936年

张学良、杨虎城

真题演练

(2)“这场军事政变”的动机是什么 (2 分)

(3)“这场军事政变”的结果如何 有何历史意义 (2 分)

停止内战,一致抗日(或“联共抗日”“抗日”“救亡”“救国”“爱国”等

和平解决。蒋介石被迫停止内战、联共抗日的主张,标志着国共两党第二次合作的初步形成。

真题演练

感谢聆听

名著导读

《红星照耀中国》

纪实作品的阅读

作者简介

作品介绍

艺术特色

方法指导

真题演练

目录

作者简介

埃德加·斯诺,美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

作者简介

背景介绍

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党右派发动了反革命政变,大肆屠杀迫害共产党员、国民党左派和革命群众。与此同时,与中国共产党、红军有关的消息也被严密封锁。

写作背景

1927年8月1日南昌起义,中国工农革命军成立(翌年改名中国工农红军),其红色军旗上印有一枚嵌有镰刀锤子的白色五角星,红军的帽子带有一枚红色的五角星。之后,红星由红军扩展,逐渐成为共产党的象征。

红星照耀中国,即共产主义之光照耀中国。

写作背景

作品介绍

目 录

第七篇 去前线的路上

第八篇 同红军在一起

第九篇 同红军在一起(续)

第十篇 战争与和平

第十一篇 回到保安

第十二篇 又是白色世界

第一篇 探寻红色中国

第二篇 去红都的道路

第三篇 在保安

第四篇 一个共产党员的由来

第五篇 长征

第六篇 红星在西北

作品介绍

作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自作者采访和考察的第一手资料,客观地向全世界报道了中国和中国工农红军及许多红军领袖、红军将领的情况。

作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、

贺龙、彭德怀等及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,

了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,

准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。毛泽

东和周恩来是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

主要内容

第一,它通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人全面地了解到中国共产党人的真实生活。

第二,作者深入红军战士和根据地百姓之中,为全世界解答了“红军,没有任何大工业基地,没有大炮,没有毒气,没有飞机,没有金钱,也没有现代技术,他们是怎样生存下来并扩大了自己的队伍”的疑问。

艺术特色

阅读方法

阅读纪实作品,我们应该用什么样的方法

首先,利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

其次,边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

再次,把握作品中的“事实”之后,还要读明白作者想用事实说什么“话”。

最后,阅读纪实作品,最终是要从中获得启迪,用来指导自己的学习与生活。

阅读方法

专题探究

专题一:领袖人物和

红军将领的革命之路

1、外貌形象与言谈举止

2、出身与家庭

3、童年的经历

4、受教育情况

5、参加革命的起因

6、参加革命后的经历

专题探究

1.外貌形象与言谈举止

“……朱德同志也跟战士们一道去挑粮。他穿着草鞋,戴着斗笠,挑起满满的一担粮食,跟大家一块儿爬山。战士们想,朱德同志工作那么忙,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家劝他不要去挑,他不肯。有个同志就把他那根扁担藏起来。不料,朱德同志连夜又赶做了一根扁担,并写上了‘朱德记’三个字……”

专题探究

示例:朱德

2.出身与家庭

朱德于1886年12月1日出生在一个普通的佃户家庭,祖籍广东韶关,客家人。其家在“湖广填四川”时迁移四川仪陇县马鞍场。世代为地主耕种,家境贫苦。

专题探究

3.童年的经历

由于家境贫困,朱德自幼便开始劳动,四五岁时就帮母亲干活儿,八九岁时不但能挑能背,还会种地,平时除了上私塾,还要挑水、放牛、种地。

专题探究

4.受教育情况

朱德是佃农家庭的子弟,但念过私塾,1905年还考了科举,之后又去顺庆和成都读书。1911年在云南陆军讲武堂毕业。俄国十月革命后,逐渐接受马克思列宁主义。1922年去德国留学,同年加入中国共产党,1925年转赴苏联学习。

专题探究

5.参加革命的起因

朱德自幼家境贫困,曾亲眼见到六七百个穿得破破烂烂的农民和妻子儿女被所谓的官兵凶杀毒打,血溅四五十里,哭声动天。幼年的朱德在这样备受剥削、充满苦难的环境中长大,从小就萌发了反抗压迫、追求光明的思想。

专题探究

6.参加革命后的经历

朱德曾加入同盟会,参加辛亥革命。1915年在云南参加反对袁世凯称帝复辟的起义。1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了八一南昌起义;次年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。

专题探究

1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年任八路军总指挥、第十八集团军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。中华人民共和国成立后,朱德同志当选为中央人民政府副主席,被任命为中央军委副主席,中国人民解放军总司令。1954年,当选为中华人民共和国副主席,被任命为国防委员会副主席。

专题探究

专题二:关于长征

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中具有重大意义的事件

长征的历史价值

专题探究

1.长征的起因

1933年10月,蒋介石调集50万军队,对中央根据地发动第五次“围剿”。由于中央红军以王明为代表的“左”倾冒险主义的错误领导,红军伤亡重大,未能粉碎国民党军队的第五次“围剿”,主力被迫退出苏区,进行战略转移。

专题探究

2.长征的路线

中央红军从1934年10月至1935年10月,途经江西、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西藏、甘肃、陕西等省,行程二万五千里。

专题探究

专题探究

3.长征中面临的困难

第一,敌军的围攻。红军一直处于几十万敌军的围追堵截中。

第二,我党我军内部的错误和矛盾。

第三,征途中恶劣的自然条件。

第四,少数民族地区的民情。

专题探究

⑴四渡赤水 ⑵巧渡金沙江 ⑶强渡大渡河

4.长征中具有重大意义的事件

专题探究

⑷飞夺泸定桥 ⑸爬雪山 ⑹过草地

4.长征中具有重大意义的事件

专题探究

5.长征的历史价值

(1)长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了中国共产党和红军的基本力量,使中国革命转危为安。

(2)长征的胜利,巩固和发展了陕甘宁革命根据地,为党和红军的发展创造了条件,推动了抗日民族统一战线的形成,鼓舞了全民族团结抗战的信心和勇气,体现了中华民族自强不息的民族精神,为中国革命提供了强大的精神动力。

专题探究

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

专题探究

专题三:信仰与精神

1、中国共产党人的革命信仰

2、长征精神的内涵

3、当代青少年如何传承长征精神

专题探究

1.中国共产党人的革命信仰

毛泽东说,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。斯诺用一个记者的笔触同样写道:从某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传。红军经过的省份有二亿多人民。在战斗的间隙,他们每占一个城镇,就召开群众大会,举行戏剧演出,重“征”富人,解放许多“奴隶”(其中有些参加了红军),宣传“自由、平等、民主”,没收“卖国贼”(官僚、地主、税吏)的财产,把他们的财物分配给穷人。……在漫长的艰苦的征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人——农民、学徒、奴隶、国民党逃兵、工人、一切赤贫如洗的人们,参加进来充实了行列。

专题探究

2.长征精神的内涵

它包含以下几个方面:①乐于吃苦、不惧艰难的革命乐观主义精神;②勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义精神;③重于求实、独立自主的创新胆略;④善于团结、顾全大局的集体主义精神。

其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

专题探究

长征精神的内涵

伟大的长征精神:不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难、忠诚爱国。

专题探究

3.当代青少年如何传承长征精神

我们要始终以革命先辈为榜样,更好地继承和弘扬长征精神,珍惜来之不易的幸福生活,坚定报国之志,扬起理想的风帆。遇到困难时,我们要勇敢面对,百折不挠,要学会在失败与挫折中磨炼自己坚强的意志。在日常生活中,我们也要继续发扬革命先辈艰苦朴素、勤俭节约的优良传统,做到吃苦在前,享受在后,将长征精神作为我们成长历程中永远的宝贵财富。我们要把长征精神发扬光大,脚踏实地,遵纪守法,团结友爱,甘于奉献,奋发图强,开拓进取。

专题探究

真题演练

【2020年广东省】阅读下面的名著选段,完成下面小题。

(A)邓发?邓发……哦,是的,邓发就是中国红军特务队的首领。而且还有,我的天,还悬赏五万元要他的头啊!

邓发泄露了他的身份,快乐得跳起舞来。他被这有趣的局面所鼓舞,就无法压制他的兴奋;他,这著名的“共匪”,现在是生活在敌人的营幕之中,拿他的鼻子碰着到处密布的侦探呢。

(B)不过我急于把它找回来的直觉,是绝对正确的。因为第二天蒋委员长突然到西安来了。这天的早晨街上完全断绝了交通。通到城里去的所有道路,都排列着宪兵和军队,沿路的农民都被从家里赶了出去,有几家看不上眼的小屋也完全被拆毁。那时候我们的汽车要通过那条路到渭水,是不可能的,因为那条路接近高度警戒着的飞机场。

真题演练

委员长的到临与仍旧新鲜地留在我的脑子里的场面——毛泽东、徐海东、林彪、彭德怀等在红色中国的街道上闹庭信步,形成了一种不易忘掉的对照。委员长并没有被悬赏通鲜,这生动地表明谁怕百姓,谁相信百姓。但是即使在西安为了保护委员长的生命而布置的一切成备,仍被证明并不充分,因为在保卫他的这一军队内部,也已有他的很多敌人。

(节选自《红星照耀中国》,有删改)

20. 选文A中的邓发见“我”的任务是_______;选文B中的“它”指的是_______。

21. 原著具有鲜明的态度,请从选文A、选文B中各举一例并作简要分析。

22. 联系原著,概括作者阐明的主要见解。

真题演练

【答案】

20. (1) 护送“我”进入苏区 (2)装有笔记、胶卷和文件等物品的行囊

21. 选文A得知眼前人就是被悬赏通缉的要犯邓发时,作者禁不住流露出对邓发的钦佩、对国民党侦探的嘲讽之情;选文B将共产党领袖和蒋介石对待民众的不同态度作对比,表达了作者褒贬分明的态度。

22. 示例:①共产党及红色军民不是“办匪”,而是为国家和民族命运浴血奋战的优秀中华儿女:②红色苏区政府组织严密、政策合理、群众基础牢固,生命力越来越旺盛;③国民党反动派已经激起老百姓的仇恨和反抗,共产党领导的红色政权深受民众欢迎,中国的未来属于共产党及其领导的革命力量;④长征成功地实现了战略大转移;⑤“西安事变”不是政变,而是兵谏,它的和平解决,促成国共停止内战。

真题演练

【2019年广东省深圳市】阅读下面文段,完成小题

我到后不久,就见到了毛泽东,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

19. 本段文字选自___,在这之前,作者斯诺见到了___。

20. 斯诺在那一刹那间对毛泽东的印象是:一个非常精明的知识分子,但是全文斯诺对毛泽东还进行过其它评价,请说说斯诺对毛泽东的其他两个印象。

真题演练

【答案】

19. (1) 《红星照耀中国》 (2) 周恩来

20. 毛泽东还是一个精通中国旧学的有成就的学者,没有官架子,是一个颇有天才的军事和政治战略家,有幽默感,生活简朴,廉洁奉公,吃苦耐劳等等。

真题演练

我一边和_(人名)谈话,一边深感兴趣地观察着他,因为在中国,像其他许多红军领袖一样,他是一个传奇式的人物。他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的广物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。他对我说已有五年不讲英语了,这使我感到惊讶。

真题演练

(1)这段文字选自《红星照耀中国 》又名《西行漫记 》,语段横线处是(人名)周恩来

(2)请列举出文中人物的主要事件(至少两个)

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

领导上海工人第三次武装起义;

组织领导南昌起义;

同毛泽东、朱德一起指挥红军取得了

第四次反“围剿”胜利等。

真题演练

2.阅读下面材料,回答问题

埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“不论我们对这一事件的动机及政治背景做何评论,都必须承认这一点,在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落...使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”

(1)斯诺所说的“这场军事政变”发生在哪一年 是谁发动的 (3 分)

1936年

张学良、杨虎城

真题演练

(2)“这场军事政变”的动机是什么 (2 分)

(3)“这场军事政变”的结果如何 有何历史意义 (2 分)

停止内战,一致抗日(或“联共抗日”“抗日”“救亡”“救国”“爱国”等

和平解决。蒋介石被迫停止内战、联共抗日的主张,标志着国共两党第二次合作的初步形成。

真题演练

感谢聆听