第5课 中国古代官员的选拔与管理(课堂练习)解析版

文档属性

| 名称 | 第5课 中国古代官员的选拔与管理(课堂练习)解析版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 11:02:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 政治制度

第5课 中国古代官员的选拔与管理

课堂练习

一、选择题

1、 “以政治权力_?????????è????????_文化名望这三种主要社会资源的分配作为划分社会形态的标准,尤其是权力分配的标准,魏晋南北朝的社会还是应被称为世袭社会,即一种和从西周到春秋的世袭社会既属于同一个类型,但又有许多区别的世袭社会。从秦汉至晚清两千多年的社会发展趋势看,最终是走向了一个选举社会。”材料的依据应该是( )

A.汉朝的察举制和隋唐的三省六部制

B.魏晋的九品中正制和隋唐的科举制

C.魏晋的九品中正制和隋唐的三省六部制

D.汉朝的察举制和隋唐的科举制

【答案】B

【解析】据材料“_é?????????????????_社会还是应被称为世袭社会,即一种和从西周到春秋的世袭社会既属于同一个类型,但又有许多区别的世袭社会。从秦汉至晚清两千多年的社会发展趋势看,最终是走向了一个选举社会”,结合所学知识可知,这反映了魏晋的九品中正制向隋唐时期的科举制度的演变,故B选项正确。秦汉时期的郡县制和隋唐的三省六部制,属于地方管理制度,与材料无关,故A、C排除。汉朝的察举制度,不符合“魏晋南北朝的社会还是应被称为世袭社会”,故D排除。21世纪教育网版权所有

2、西汉武帝元丰五年(公_??????106???_)下诏分天下郡县为13州,每州置刺史1人,刺史每年巡查其辖下郡县,奉“六条问事”。“六条问事”中有四条是针对“二千石”的郡守、国(地方王国)相。这说明刺史制度重在( )21cnjy.com

A.完善地方的行政管理制度 B.加强对地方的监察和治理

C.解决诸侯王国尾大不掉问题 D.消除世家大族垄断选才之弊

【答案】B

【解析】依据_??????????????????_史直接受命于皇帝对地方进行巡查,有利于加强对地方的监察和治理,因此B选项正确。A选项错误,西汉时期的刺史制度是监察制度,不能完善地方行政管理制度;C选项错误,解决王国问题是“推恩令”,刺史制度不能解决王国问题;D选项错误,材料并未体现刺史制度对消除世家大族垄断选才之弊的作用。

3、秦朝法律严格规定了官吏行政的行为规范,对于“善、失”赏罚分明;汉代对官吏实行“考选合一”,强调孝悌廉公之行。这说明秦汉时期( )【来源:21·世纪·教育·网】

A.官吏的选任以德为先 B.官员考核机制发展成熟

C.重视吏治的制度建设 D.实行外儒内法治国方式

【答案】C

【解析】秦朝注重_??????è????????è??_为规范管理,汉代注重品德的考量,说明秦汉时期都重视吏治的制度建设,C项正确;秦朝时期官吏的选任不是以德为先,A项错误;秦汉管理官吏的措施并不能说明官员考核机制发展成熟,B项错误;外儒内法是汉代的治国方式,不符合秦朝治国的理念,D项错误。21·世纪*教育网

4诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.征辟制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

【答案】C

【解析】从材料“世胄蹑_é????????è?±??????_下僚”可以分析得出,此时门第的高低决定了政治仕途,有才华的人因为出身低微,不能受到重用,这种制度是魏晋时期实行的九品中正制,故C项正确。A、B项是在汉朝实行的选官制度;D项是在隋唐时期通过考试选官的制度。

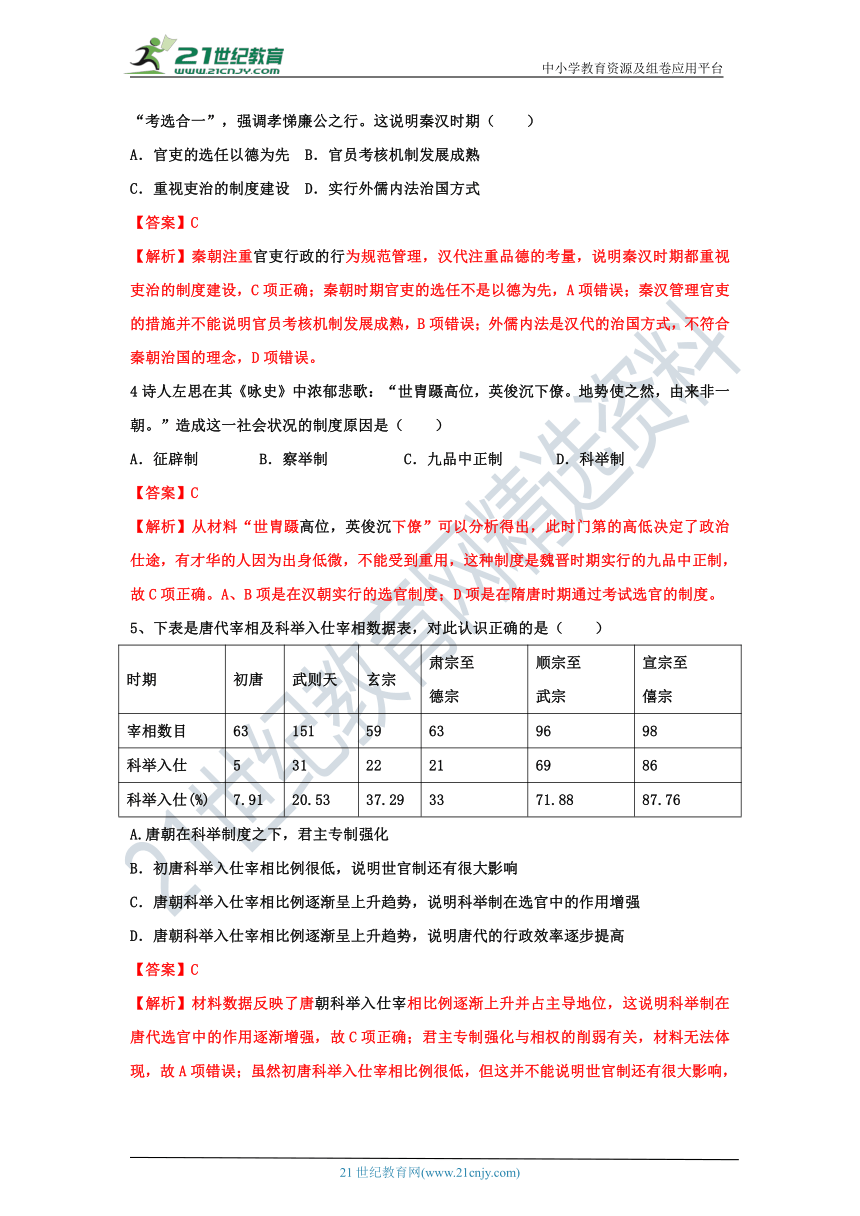

5、下表是唐代宰相及科举入仕宰相数据表,对此认识正确的是( )

时期 初唐 武则天 玄宗 肃宗至

德宗 顺宗至

武宗 宣宗至

僖宗

宰相数目 63 151 59 63 96 98

科举入仕 5 31 22 21 69 86

科举入仕(%) 7.91 20.53 37.29 33 71.88 87.76

A.唐朝在科举制度之下,君主专制强化

B.初唐科举入仕宰相比例很低,说明世官制还有很大影响

C.唐朝科举入仕宰相比例逐渐呈上升趋势,说明科举制在选官中的作用增强

D.唐朝科举入仕宰相比例逐渐呈上升趋势,说明唐代的行政效率逐步提高

【答案】C

【解析】材料数据反映了唐_????§????????????°_相比例逐渐上升并占主导地位,这说明科举制在唐代选官中的作用逐渐增强,故C项正确;君主专制强化与相权的削弱有关,材料无法体现,故A项错误;虽然初唐科举入仕宰相比例很低,但这并不能说明世官制还有很大影响,故B项错误;科举入仕宰相比例上升与行政效率提高之间没有必然联系,故D项错误。

6、唐大中九年(85_5???)?????????_鸿词科考试漏泄题目,为御史所弹劾,礼部侍郎、考试官、监考官均受到处分;昭宗乾宁二年(895年),进士25人及第,一时“物议以为滥”,御史陆扆复试举子,查出不合格者十余人。由此可知,唐代( )21教育网

A.科举制弊端丛生难以为继 B.御史把持选拔人才的大权

C.统治者分权制衡肃净考风 D.御史具有监察科举的职责

【答案】D

【解析】材料“博_???é??è???§?è??è??_漏泄题目,为御史所弹劾”直接说明御史具有监察科举的职责,故选D;隋唐开始科举制,制度不健全是正常的,排除A;御史负责监察,不负责人才选拔,排除B;制衡体现双向性,而科场舞弊案在封建社会是难以根除的,排除C。

7、据《新唐书》载,御史台事权高_???é?????????????·_百司及地方官员无不在其监察范围之内;而尚书省左右丞“掌辩六官之仪,纠正省内,劝御史举不当者”。据此推断,唐代( )

A.行政职能分工不明 B.政令畅通得以确保

C.中枢机构发生异变 D.监察制度有所完善

【答案】D

【解析】从记载_????????????é?¤???_“御史台”监察权力大、范围广以外,尚书省左右丞还负责“劝御史举不当者”,可知D项正确。材料说的是监察事务,A项“行政职能”不符合题意;唐代监察事务多,范围广,不仅仅是“政令畅通”一项,B项错误;本题反映的是监察制度的发展,没有改变其方向和性质,C项“异化”错误。21·cn·jy·com

8、宋初,地方监司、通判_??????è???????????_“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定( )www-2-1-cnjy-com

A.防止了地方官员滥用职权 B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化 D.加强了对地方监察官的考核

【答案】D

【解析】根据“地方监司、通判等_???è??????????????_“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”“朝廷以此‘厉行赏罚’”,说明宋太祖加强了对地方监察官的考核,故D项正确;加强对地方官的监察力度,有利于减少地方官员滥用职权、贪污腐化现象,“防止了”“遏制了”表述过于绝对,A、C项错误;材料反映的是加强对地方监察官的考核,没有涉及“部门之间的相互监督”,排除B项。

9、宋代科举考试的录取名额_?????????????¤§???_很多,唐代每次进士及第的人数不过二三十人,宋朝时录取名额扩大了十余倍,一般总有二三百人,最多时达到五六百人。这一变化( )

A.使考试人数逐年增加 B.客观上加剧了社会矛盾

C.表明科举制度的逐渐完善 D.导致官员素质明显降低

【答案】B

【解析】依据材料“宋朝时录取_???é??????¤§??????_余倍,一般总有二三百人,最多时达到五六百人”并结合所学知识,宋朝录取人数大量增加会导致封建官僚数量庞大,造成冗官、冗费的状况,从而加重对人民的剥削,客观上加剧了社会危机,故答案为B项。录取人数增加不代表会促进参与考试人数的增加,排除A项;录取人数增加与科举制度的完善没有关联,排除C项;录取人数的增加与官员素质的降低没有直接关系,排除D项。

10、古代民间_è?¤???????§????è??_中的举人和进士非同凡人,都是天上的文曲星下凡。还有一种说法,说他们是佛,称考试的贡院叫选佛之场,登记的名册叫千佛名经。这表明( )

A.科举制打破了特权阶层对政权的垄断

B.科举制利于社会整体文化素养的提高

C.科举制促进了知识普及与文化的传播

D.当时社会对科举及第崇拜的价值取向

【答案】D

【解析】材料叙述了古代民间将_?§????????????????_化与神化,表现了古代民间对于考中科举的进士、举人的崇拜以及对于科举及第的崇拜,并没有涉及科举制的作用,故答案为D项。A、B、C三项都是在论述科举制本身的作用,但材料讲的是民间人士对科举的态度,这三项与材料不符。2-1-c-n-j-y

11、明朝皇帝_????????????????§?_举考试“须南北兼顾。南人虽善文词,而北人厚重,比累科所选,北方仅得什一,非公天下之道”,“命杨士奇等定取士之额,南人十六,北人十四”。明朝实行这一办法的主要目的是( )21*cnjy*com

A.借助科举取士打压南方富商大贾 B.通过科举取士均衡政治势力

C.促进南北方区域特色文化的交流 D.尽力维护科举取士区域公平

【答案】B

【解析】参加科举取士的不_??????????¤§è?????_故A项错误;据材料“南人十六,北人十四”可知南北科举取士人数大致均衡,有利于均衡政治势力,故B项正确;材料“南人虽善文词,而北人厚重”是指南方人文学有优势,北方人品行有优势,不能按同一标准取士,C项与材料主旨不符,故排除;尽力维护科举取士区域公平是直接目的,不是主要目的,故D项错误。www.21-cn-jy.com

12、我国古代监察制度从汉朝台谏_(????????°???è°?_官)分置到唐代台谏相辅,到明清演变为台谏合一的体系,这一演变趋势强化了御史的纠弹职能,弱化谏官的谏诤职能。这种变化的主要原因是( )【出处:21教育名师】

A.君主专制的加强 B.避免造成机构的重叠

C.台谏分置的弊端 D.加强监察制度的权威

【答案】A

【解析】根据“强化_??????????????????_职能,弱化谏官的谏诤职能”可知,我国古代监察制度的发展强化了纠弹职能,弱化了谏诤职能,加强了君主的权力,这主要是君主专制加强的结果,故A项正确;御史台管监察,谏官负责谏诤,职能不同,不能体现机构重叠,排除B项;C项不是主要原因,排除;材料变化主要是为了强化君主专制,并非加强监察制度的权威,排除D项。【版权所有:21教育】

二、非选择题

13、阅读材料,完成下列要求。

材料一 世官制是先秦时_?????¨é???????¨???_方面所实行的一项重要的政治制度。春秋以来,宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;同时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和俸禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障,从而使职官制逐渐取代世官制成为选官用人的主流。

——李明《浅论世官制向职官制嬗变的历史动因》

材料二 元_?????????????±????_帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。21教育名师原创作品

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 __???é??é????????_年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料四 随着门阀_?????????è?°è?????_九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。21*cnjy*com

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据材料一及所学知识,指出先秦时期“世官制度”下主要官员的产生方式并根据材料一分析先秦时期“世官制”被取代的原因。

(2)根据材料二、三、四及所学知识,说明材料二、三、四分别反映了哪个时期哪种选官制度?并概括我国古代选官核心标准的演变。2·1·c·n·j·y

(3)综合上述材料,并结合所学知识,概括科举制的影响。

【答案】

(1)方式:世袭。

原因:宗法世族的削弱,士阶层的崛起;私学的产生;战国时期新人才观的提出;郡县制和俸禄制的推行。

(2)西汉察举制、魏晋南北朝九品中正制、隋唐以后科举制。

演变:由以德行为标准,到以门第为标准,直至以考试成绩为标准。

(3)影响:有利于打破特权垄断;扩大官吏人才来源;提高官员文化素质;大大加强了中央集权。

【解析】

(1)第一小问,根_??????????????????_制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度”,可知先秦时期的选官制度是世官制,其方式是世袭制。第二小问,结合材料“宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;同时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和俸禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障”可以归纳概括。(2)第一小问,根据材料二“初令郡国举孝廉各一人”体现的是察举制,材料三“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”体现的是九品中正制,材料四“按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试”体现的是科举制。第二小问,结合所学,察举制以德行为标准,九品中正制以门第为标准,科举制以考试成绩为标准。(3)结合所学,与世官制、察举制和九品中正制度相比较而言,科举制有利于打破特权垄断。科举制以考试成绩选官,有利于扩大官吏人才来源,有利于提高官员文化素质。科举制将选官权收归中央,大大加强了中央集权。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第二单元 政治制度

第5课 中国古代官员的选拔与管理

课堂练习

一、选择题

1、 “以政治权力_?????????è????????_文化名望这三种主要社会资源的分配作为划分社会形态的标准,尤其是权力分配的标准,魏晋南北朝的社会还是应被称为世袭社会,即一种和从西周到春秋的世袭社会既属于同一个类型,但又有许多区别的世袭社会。从秦汉至晚清两千多年的社会发展趋势看,最终是走向了一个选举社会。”材料的依据应该是( )

A.汉朝的察举制和隋唐的三省六部制

B.魏晋的九品中正制和隋唐的科举制

C.魏晋的九品中正制和隋唐的三省六部制

D.汉朝的察举制和隋唐的科举制

【答案】B

【解析】据材料“_é?????????????????_社会还是应被称为世袭社会,即一种和从西周到春秋的世袭社会既属于同一个类型,但又有许多区别的世袭社会。从秦汉至晚清两千多年的社会发展趋势看,最终是走向了一个选举社会”,结合所学知识可知,这反映了魏晋的九品中正制向隋唐时期的科举制度的演变,故B选项正确。秦汉时期的郡县制和隋唐的三省六部制,属于地方管理制度,与材料无关,故A、C排除。汉朝的察举制度,不符合“魏晋南北朝的社会还是应被称为世袭社会”,故D排除。21世纪教育网版权所有

2、西汉武帝元丰五年(公_??????106???_)下诏分天下郡县为13州,每州置刺史1人,刺史每年巡查其辖下郡县,奉“六条问事”。“六条问事”中有四条是针对“二千石”的郡守、国(地方王国)相。这说明刺史制度重在( )21cnjy.com

A.完善地方的行政管理制度 B.加强对地方的监察和治理

C.解决诸侯王国尾大不掉问题 D.消除世家大族垄断选才之弊

【答案】B

【解析】依据_??????????????????_史直接受命于皇帝对地方进行巡查,有利于加强对地方的监察和治理,因此B选项正确。A选项错误,西汉时期的刺史制度是监察制度,不能完善地方行政管理制度;C选项错误,解决王国问题是“推恩令”,刺史制度不能解决王国问题;D选项错误,材料并未体现刺史制度对消除世家大族垄断选才之弊的作用。

3、秦朝法律严格规定了官吏行政的行为规范,对于“善、失”赏罚分明;汉代对官吏实行“考选合一”,强调孝悌廉公之行。这说明秦汉时期( )【来源:21·世纪·教育·网】

A.官吏的选任以德为先 B.官员考核机制发展成熟

C.重视吏治的制度建设 D.实行外儒内法治国方式

【答案】C

【解析】秦朝注重_??????è????????è??_为规范管理,汉代注重品德的考量,说明秦汉时期都重视吏治的制度建设,C项正确;秦朝时期官吏的选任不是以德为先,A项错误;秦汉管理官吏的措施并不能说明官员考核机制发展成熟,B项错误;外儒内法是汉代的治国方式,不符合秦朝治国的理念,D项错误。21·世纪*教育网

4诗人左思在其《咏史》中浓郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.征辟制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

【答案】C

【解析】从材料“世胄蹑_é????????è?±??????_下僚”可以分析得出,此时门第的高低决定了政治仕途,有才华的人因为出身低微,不能受到重用,这种制度是魏晋时期实行的九品中正制,故C项正确。A、B项是在汉朝实行的选官制度;D项是在隋唐时期通过考试选官的制度。

5、下表是唐代宰相及科举入仕宰相数据表,对此认识正确的是( )

时期 初唐 武则天 玄宗 肃宗至

德宗 顺宗至

武宗 宣宗至

僖宗

宰相数目 63 151 59 63 96 98

科举入仕 5 31 22 21 69 86

科举入仕(%) 7.91 20.53 37.29 33 71.88 87.76

A.唐朝在科举制度之下,君主专制强化

B.初唐科举入仕宰相比例很低,说明世官制还有很大影响

C.唐朝科举入仕宰相比例逐渐呈上升趋势,说明科举制在选官中的作用增强

D.唐朝科举入仕宰相比例逐渐呈上升趋势,说明唐代的行政效率逐步提高

【答案】C

【解析】材料数据反映了唐_????§????????????°_相比例逐渐上升并占主导地位,这说明科举制在唐代选官中的作用逐渐增强,故C项正确;君主专制强化与相权的削弱有关,材料无法体现,故A项错误;虽然初唐科举入仕宰相比例很低,但这并不能说明世官制还有很大影响,故B项错误;科举入仕宰相比例上升与行政效率提高之间没有必然联系,故D项错误。

6、唐大中九年(85_5???)?????????_鸿词科考试漏泄题目,为御史所弹劾,礼部侍郎、考试官、监考官均受到处分;昭宗乾宁二年(895年),进士25人及第,一时“物议以为滥”,御史陆扆复试举子,查出不合格者十余人。由此可知,唐代( )21教育网

A.科举制弊端丛生难以为继 B.御史把持选拔人才的大权

C.统治者分权制衡肃净考风 D.御史具有监察科举的职责

【答案】D

【解析】材料“博_???é??è???§?è??è??_漏泄题目,为御史所弹劾”直接说明御史具有监察科举的职责,故选D;隋唐开始科举制,制度不健全是正常的,排除A;御史负责监察,不负责人才选拔,排除B;制衡体现双向性,而科场舞弊案在封建社会是难以根除的,排除C。

7、据《新唐书》载,御史台事权高_???é?????????????·_百司及地方官员无不在其监察范围之内;而尚书省左右丞“掌辩六官之仪,纠正省内,劝御史举不当者”。据此推断,唐代( )

A.行政职能分工不明 B.政令畅通得以确保

C.中枢机构发生异变 D.监察制度有所完善

【答案】D

【解析】从记载_????????????é?¤???_“御史台”监察权力大、范围广以外,尚书省左右丞还负责“劝御史举不当者”,可知D项正确。材料说的是监察事务,A项“行政职能”不符合题意;唐代监察事务多,范围广,不仅仅是“政令畅通”一项,B项错误;本题反映的是监察制度的发展,没有改变其方向和性质,C项“异化”错误。21·cn·jy·com

8、宋初,地方监司、通判_??????è???????????_“多不守职,至有岁终不按一人,终任而不劾一吏者,上下相蒙,孰视不问”。对此,宋太祖做出规定,凡“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”,朝廷以此“厉行赏罚”。此规定( )www-2-1-cnjy-com

A.防止了地方官员滥用职权 B.强化了部门之间的相互监督

C.遏制了地方官员贪污腐化 D.加强了对地方监察官的考核

【答案】D

【解析】根据“地方监司、通判等_???è??????????????_“临事简慢,所莅无状者为下;恪居官次,职务粗治者为中;治状尤异,大有殊绩者为上”“朝廷以此‘厉行赏罚’”,说明宋太祖加强了对地方监察官的考核,故D项正确;加强对地方官的监察力度,有利于减少地方官员滥用职权、贪污腐化现象,“防止了”“遏制了”表述过于绝对,A、C项错误;材料反映的是加强对地方监察官的考核,没有涉及“部门之间的相互监督”,排除B项。

9、宋代科举考试的录取名额_?????????????¤§???_很多,唐代每次进士及第的人数不过二三十人,宋朝时录取名额扩大了十余倍,一般总有二三百人,最多时达到五六百人。这一变化( )

A.使考试人数逐年增加 B.客观上加剧了社会矛盾

C.表明科举制度的逐渐完善 D.导致官员素质明显降低

【答案】B

【解析】依据材料“宋朝时录取_???é??????¤§??????_余倍,一般总有二三百人,最多时达到五六百人”并结合所学知识,宋朝录取人数大量增加会导致封建官僚数量庞大,造成冗官、冗费的状况,从而加重对人民的剥削,客观上加剧了社会危机,故答案为B项。录取人数增加不代表会促进参与考试人数的增加,排除A项;录取人数增加与科举制度的完善没有关联,排除C项;录取人数的增加与官员素质的降低没有直接关系,排除D项。

10、古代民间_è?¤???????§????è??_中的举人和进士非同凡人,都是天上的文曲星下凡。还有一种说法,说他们是佛,称考试的贡院叫选佛之场,登记的名册叫千佛名经。这表明( )

A.科举制打破了特权阶层对政权的垄断

B.科举制利于社会整体文化素养的提高

C.科举制促进了知识普及与文化的传播

D.当时社会对科举及第崇拜的价值取向

【答案】D

【解析】材料叙述了古代民间将_?§????????????????_化与神化,表现了古代民间对于考中科举的进士、举人的崇拜以及对于科举及第的崇拜,并没有涉及科举制的作用,故答案为D项。A、B、C三项都是在论述科举制本身的作用,但材料讲的是民间人士对科举的态度,这三项与材料不符。2-1-c-n-j-y

11、明朝皇帝_????????????????§?_举考试“须南北兼顾。南人虽善文词,而北人厚重,比累科所选,北方仅得什一,非公天下之道”,“命杨士奇等定取士之额,南人十六,北人十四”。明朝实行这一办法的主要目的是( )21*cnjy*com

A.借助科举取士打压南方富商大贾 B.通过科举取士均衡政治势力

C.促进南北方区域特色文化的交流 D.尽力维护科举取士区域公平

【答案】B

【解析】参加科举取士的不_??????????¤§è?????_故A项错误;据材料“南人十六,北人十四”可知南北科举取士人数大致均衡,有利于均衡政治势力,故B项正确;材料“南人虽善文词,而北人厚重”是指南方人文学有优势,北方人品行有优势,不能按同一标准取士,C项与材料主旨不符,故排除;尽力维护科举取士区域公平是直接目的,不是主要目的,故D项错误。www.21-cn-jy.com

12、我国古代监察制度从汉朝台谏_(????????°???è°?_官)分置到唐代台谏相辅,到明清演变为台谏合一的体系,这一演变趋势强化了御史的纠弹职能,弱化谏官的谏诤职能。这种变化的主要原因是( )【出处:21教育名师】

A.君主专制的加强 B.避免造成机构的重叠

C.台谏分置的弊端 D.加强监察制度的权威

【答案】A

【解析】根据“强化_??????????????????_职能,弱化谏官的谏诤职能”可知,我国古代监察制度的发展强化了纠弹职能,弱化了谏诤职能,加强了君主的权力,这主要是君主专制加强的结果,故A项正确;御史台管监察,谏官负责谏诤,职能不同,不能体现机构重叠,排除B项;C项不是主要原因,排除;材料变化主要是为了强化君主专制,并非加强监察制度的权威,排除D项。【版权所有:21教育】

二、非选择题

13、阅读材料,完成下列要求。

材料一 世官制是先秦时_?????¨é???????¨???_方面所实行的一项重要的政治制度。春秋以来,宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;同时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和俸禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障,从而使职官制逐渐取代世官制成为选官用人的主流。

——李明《浅论世官制向职官制嬗变的历史动因》

材料二 元_?????????????±????_帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。21教育名师原创作品

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 __???é??é????????_年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料四 随着门阀_?????????è?°è?????_九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。21*cnjy*com

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据材料一及所学知识,指出先秦时期“世官制度”下主要官员的产生方式并根据材料一分析先秦时期“世官制”被取代的原因。

(2)根据材料二、三、四及所学知识,说明材料二、三、四分别反映了哪个时期哪种选官制度?并概括我国古代选官核心标准的演变。2·1·c·n·j·y

(3)综合上述材料,并结合所学知识,概括科举制的影响。

【答案】

(1)方式:世袭。

原因:宗法世族的削弱,士阶层的崛起;私学的产生;战国时期新人才观的提出;郡县制和俸禄制的推行。

(2)西汉察举制、魏晋南北朝九品中正制、隋唐以后科举制。

演变:由以德行为标准,到以门第为标准,直至以考试成绩为标准。

(3)影响:有利于打破特权垄断;扩大官吏人才来源;提高官员文化素质;大大加强了中央集权。

【解析】

(1)第一小问,根_??????????????????_制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度”,可知先秦时期的选官制度是世官制,其方式是世袭制。第二小问,结合材料“宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;同时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和俸禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障”可以归纳概括。(2)第一小问,根据材料二“初令郡国举孝廉各一人”体现的是察举制,材料三“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”体现的是九品中正制,材料四“按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试”体现的是科举制。第二小问,结合所学,察举制以德行为标准,九品中正制以门第为标准,科举制以考试成绩为标准。(3)结合所学,与世官制、察举制和九品中正制度相比较而言,科举制有利于打破特权垄断。科举制以考试成绩选官,有利于扩大官吏人才来源,有利于提高官员文化素质。科举制将选官权收归中央,大大加强了中央集权。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理