山东省嘉祥两校2020-2021学年高二下学期期中联考语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省嘉祥两校2020-2021学年高二下学期期中联考语文试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 12:43:50 | ||

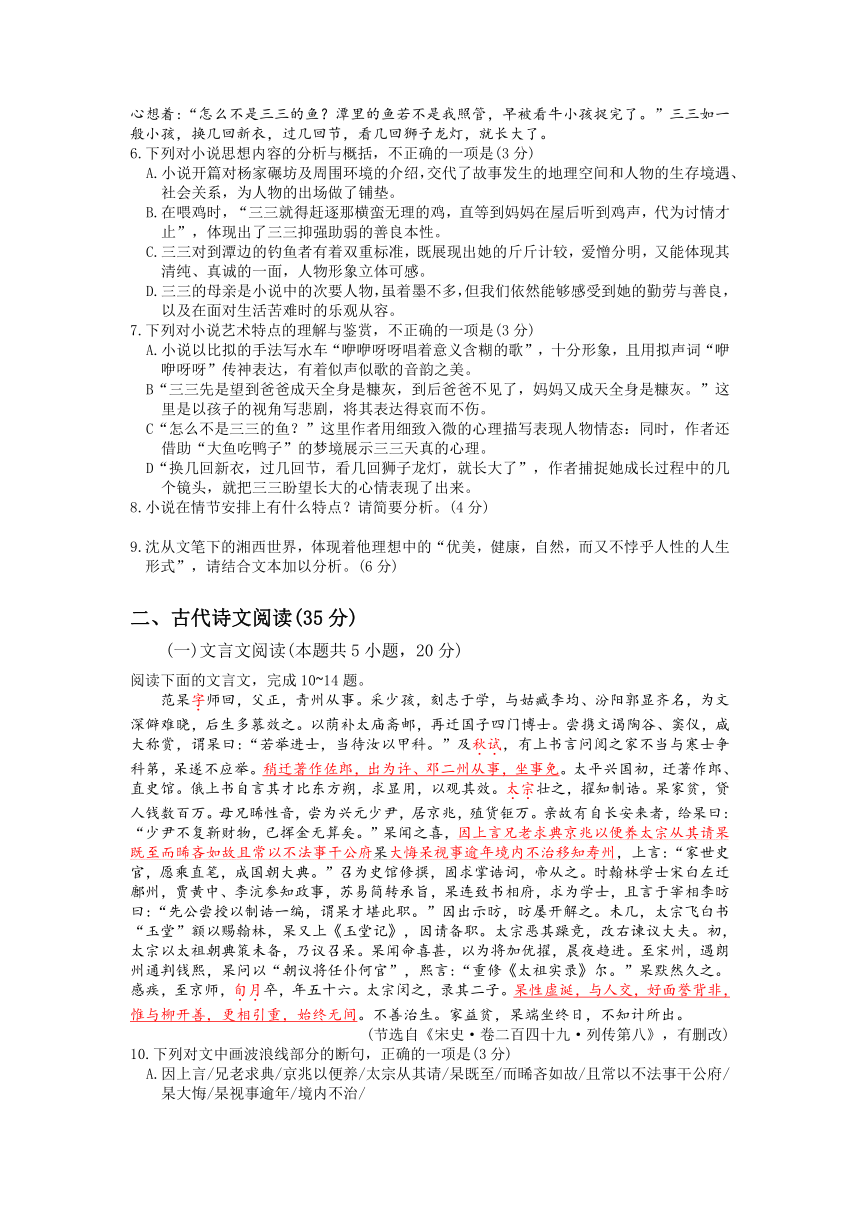

图片预览

文档简介

梁山一中、嘉祥一中等2020-2021学年度高二下学期期中联考试题

语 文 2021年5月6日

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一

慈善现已成为人们社会生活的一个重要内容。但是,迄今为止,无论是学界还是广大民众,对慈善的认知存在着不少偏差,大都强调人与人之间的物质帮助。实际上,考察慈善事业发生的历史可知,慈善不仅是一种民间社会主导的生活救助行为,还是一种以劝人为善为宗旨的教化活动。

现有研究表明,“慈善”一词最早出现在公元3世纪前中期即三国、西晋时期的佛教经典中,意在表达孝养、施舍、教化等诸种原始佛教的道德观。说明在语源学意义上,“慈善”一词在其产生时期即包括了物质救助与劝人为善的功能。

学界普通认为,明末清初在中国传统慈善史上具有重要意义,明末的善会具有崭新的社会性格,其中同善会是创立最早、对后世产生了极大影响的善会。

同善会最早出现于河南,而其盛行则在江南。江南地区的同善会中,以高攀龙等创立的无锡同善会和陈龙正等创立的嘉善同善会影响最大、最为典型。两地的同善会都留下了章程规则,其中均有一则规定:受助人道德品质的好坏是该会是否予以救助的一个重要前提。而且同善会还明确规定,聚会之日须安排演讲,“司讲者用通俗言语,不烦文采,务使人人易晓,感动善心”。换句话说,进行道德说教是同善会聚会实施救助前的一个必要程序。

从此以后,在进行物质救济的同时注重劝善成为中国慈善事业的一个传统,也成为君臣绅民的一个共识。举凡影响较大,成就显著的慈善家大都在扶危济困的同时,从不同的角度对民众实行道德说教,以此达到拯救时世,改良社会,敦善风气的目的。

中国传统慈善事业极为重视劝善功能,劝人为善历来是慈善事业的题中应有之义。进入近代以来,人们依然行善与劝善并重,致力于教养兼施,物质帮助与移风易俗、改造社会两不偏废。深入研究中国古代的慈善文化,全面挖掘中国传统慈善的内涵,充分发挥传统慈善扶危济困、改良社会、敦善风气的功能,仍具有重要的启示意义。

(摘编自王卫平《救济与劝善:“慈善”本义的历史考察》)

材料二

慈善是指民间社会组织和爱心人士对社会弱势群体与困难群众的一种物质救助与精神关怀,是政府社会保障体系的必要补充形式。慈善有三个本质特征:一是动机上的“为人”与“无我”:二是行为上的民间性而非政府性:三是功能上的社会利益调节器与再分配形式。其中,慈善最本质的价值观是“利他性”。不过,这一概念界定仍有需要补充说明的地方:一是慈善动机的层次问题:二是官办慈善的界定问题。

显然,慈善动机是具有高低层次之分的。大致来说,有“利他性”和“利他亦利己性”两种动机。前者强调一种纯粹的人道精神与奉献行为,其理想状态便是达到“为人”与“无我”的境界,即只讲付出不图回报。后者则是一种功利性之举,施善者主观上或多或少都有利己意图,但客观上却能够达到利他效果。而后者往往是慈善事业中普遍存在的主要动机。我们在考察、评价慈善事业时,不仅要看主观动机,更要看客观效果。只要是客观上达到社会救助效果,即便主观上存在一定的“利己性”动机,同样是慈善行为,值得肯定。至于现实世界是否存在“为人”与“无我”式理想境界的慈善行为,笔者是持肯定态度的。譬如晚年的熊希龄的经历就体现了这一点。熊希龄捐献之公债票、股票、房地契票,计“大洋二十七点五二七七一四万元,白银六点二万两”,全部充作社会慈善事业之用,后人及家属只能从捐献基金息金中按月领取基本生活费用。可见,晚年熊希龄从事慈善,已然无半点功利成分,纯粹为一种人道奉献。

对于官办慈善一说,其不仅存在于历史,更存在于现实。中华人民共和国成立后,民间慈善曾一度停滞,但官办慈善却继续存在。改革开放以来,民间慈善事业取得显著成绩,但官办慈善仍扮演着至为重要的角色。至于如何定义官办慈善,笔者认为:以政府为主导或政府出面主办,以民间善款为主要资金的慈善事业,可称为官办慈善。反之,非政府主导的慈善事业,或是公务人员个人自发善举,则可称之为民间慈善。两者的区别在于政府部门是否起到主导或主办的作用。不过,这一概念多是针对现代慈善事业来说的,而在传统农耕社会,官办慈善实则被纳入朝廷仁政范畴,成为朝廷救荒活民的一种举措。

概言之,慈善是一个历史变动中的概念,所含内容在不同历史时期并不完全一致。警如古代慈善事业多系直接性物质救济,呈现出重养轻教的特征。但近代以降,愈发重视慈善教育的功能,强调教养并重。当代中国慈善事业更是朝着社会公益服务的多元化方向发展。但是,不管如何变化,慈善的根本内涵没有改变,即民间社会各界秉持人道善心,救助、关怀社会弱势群体与困难群众,这也是慈善本义内容所在。至于慈善的外延表现,则会随着时代的变化而变化,譬如慈善动机、慈善形式、慈善流程等。我们在讨论慈善概念的时候,应该对其内涵与外延予以区分,在此基础上考察慈善发展历史,便可有一个较为清晰的认识。

(摘编自周秋光《内涵与外延慈善概念再思考》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.当下学界和民众对慈善的认知存在偏差,认为人与人之间的物质帮助即为慈善,忽略了慈善劝人为善的功能。

B.河南、江南两地同善会的章程有一则相同的规定:受助人道德品质的好坏是该会是否予以救助的一个重要前提。

C.动机上的“为人”与“无我”是慈善的三个本质特征之一,也能够反映出慈善最本质的价值观--“利他性”。

D.以政府为主导或政府工作人员的自发善举都可称为官办慈善,官办慈善对中华人民共和国慈善事业一直起着重要的作用。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.“慈善”在佛教经典中表达出“孝养、施舍、教化等诸种原始佛教的道德观”,说明“慈善”在语源学上意蕴丰富。

B. “利他性”慈善动机强调纯粹的人道精神与奉献行为,“利他亦利己性”慈善动机带有功利性,二者相互对立。

C.近代著名实业家张謇晚年将其几近毕生财富三百万元悉数用于地方慈善公益事务,即是“无我”式的慈善行为。

D.海外华侨华人捐助医疗物资驰援国内抗击新冠肺炎的医务人员,这一大爱无私的善举,属于慈善的外延表现。

3.下列说法中,不能作为论据支材料一观点的一项是(3分)

A.孔子将救助饥民与君主德政联系在一起,认为人们“而私以尔食馈之,是汝明君之无惠而见己之德美矣。”

B.北宋名臣范仲淹在设立义庄管理宗族公产、救助族众,确立《义庄规矩》的同时,“又设义学以教,教养咸备”。

C.清朝慈善家潘曾沂曾撰写《劝济溺说》一文,规劝消除民间的溺婴之风,倡导官绅创建育婴堂,并身体力行。

D.时人评价晚清慈善家余治:“君平生以劝善为主,手著劝世文字不下数千篇,凡化导愚顽之法,几于穷思极想,百出其奇。”

4.请简要梳理材料二的行文脉络。(4分)

5.两则材料在对“慈善”概念的认识上有什么不同点?请结合材料简要分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

三三(节选)

沈从文

杨家碾坊在堡子外一里路的山嘴路旁。堡子住置在山弯里,溪水沿了山脚流过去,平平地流,到山嘴折然转急,因此很早就有人利用它,在急流处筑了一座石头碾坊。这碾坊,不知从什么时候起,就叫杨家碾坊了。

从碾坊往上看,看到堡子里比屋连墙,嘉树成荫,正是十分兴旺的样子。往下看,央溪有无数山田,如堆积蒸糕,因此种田人借用水力,用大竹扎了无数水车,用椿木做成横轴同撑柱,圆圆的如一面锣,大小不等竖立在水边。这一群水车,就同一群游手好闲的人一样,成日成夜不知疲倦地咿咿呀呀唱着意义含糊的歌。

一个堡子里只有这样一座碾坊,所以凡是堡子里碾米的事都归这碾坊包办,成天有人轮流挑了仓谷来,把谷子倒到石槽里去后,抽去水闸的板,视槽里水冲动了下面的暗轮,石磨盘带着动情的声音,即刻就转动起来了。

凡是到杨家碾坊碾过谷子的,都知道杨家三三。妈妈十年前嫁给守碾坊的杨,三三五岁,爸爸就丢下碾坊同母女,什么话也不说死去了。爸爸死去后,母亲做了碾坊的主人,三三还是活在碾坊里,吃米饭同青莱、小鱼、鸡蛋过日子,生活毫无什么不同处。三三先是望到爸爸成天全身是糠灰,到后爸爸不见了,妈妈又成天全身是糠灰......于是三三在哭里笑里慢慢地长大了。

妈妈随着碾槽转,提着小小油瓶,为碾盘的木轴铁心上油,或者很兴奋地坐在屋角拉动架上的筛子时,三三总很安静地自己坐在另一角玩。热天坐到风凉处吹风,用芭谷子做小笼,冬天则伴同猫儿蹲到大桶里,剩灰煨果子吃。或者有时候从碾术人手上得到一个芦管做成的喷呐,就学着打大傩的法师神气,屋前屋后吹着,半天还玩不厌倦。

这碾坊外屋墙上爬满了青藤,绕屋全是葵花同水树,疏疏的树林里,常常有三三葱绿衣裳的飘忽。因为一个人在屋里玩庚了,就出来坐在成石槽上酒来头子给鸡吃。在这时,什么鸡欺侮了另一只鸡,三三就得赶逐那横蛮无理的鸡,直等到妈妈在屋后听到鸡声,代为讨情才止。

这碾坊上游有一潭,四面有大树覆荫,六月里阳光照不到水面。碾坊主人在这潭中养得有几只白鸭子,水里的也比上下溪里多。照当地习惯,凡靠自己屋前的水,也算是自己财产的一份。水坝既然全为了碾坊而筑成的,一乡公约不许毒鱼下网,所以这小溪里鱼极多。遇到有不甚面熟的人来钓鱼,看到潭边幽静,想蹲一会儿,三三见到时,总向人说:“不行,这鱼是我家潭里养的,你到下面去钓吧。”人若顽皮一点,听到这个话等于不听到,仍然拿着长长的竿子,搁到水面上去安闲地吸着烟管,望到这小姑娘发笑。三三急了,便喊叫她的妈,高声地说:“娘,娘,你瞧,有人不讲规矩,钓我们的鱼,你来折断他的竿子,你快来”娘自然是不会来干涉别人钓鱼的。

母亲就从没有照到女儿意思折断过谁的竿子,照例将说:“三三,鱼多咧,让别人钓吧。鱼是会走路的,上面堡子塘里的鱼,因为欢喜我们这里的水,都跑来了。”三三照例应当还记得夜间做梦,梦到大鱼从水里跃起来吃鸭子,听到这个话,也就没有什么可说了,只静静地看着,看这不讲规矩的人,究竟钓了多少鱼去。她心里记着数目,回头好告给妈妈。

有时因为鱼太大了一点,上了钩,拉得不合式,撇断了钓竿,三三可乐极了,仿佛娘不同自己一伙,鱼反而同自己是一伙了的神气,那时就应当轮到三三向钓鱼人咧着嘴发笑了。但三三却常常急忙跑回去,把这事告给母亲,母女两人同笑。

有时钓鱼的人是熟人,人家来钓鱼时,见到了三三,知道她的脾气,就照例不忘记问:“三三,许我钓鱼吧。”三三便说“鱼是各处走动的,又不是我们养的,怎么不能钓。”

钓鱼的是熟人时,三三常常搬了小小木凳子,坐到旁边看鱼上钩,且告给这人,另一时谁个把钓竿撇断的故事。到后这熟人回到碾坊时,把所得的大鱼分一些给三三家。三三看着母亲用刀割鱼,掏出白色的鱼脬来,就放到地下用脚去路,发声如放一救小爆仗,听来十分快乐。鱼洗好后,揉了些盐,三三就忙取麻线来把鱼穿好,挂到太阳下去晒,到有客时,这些干鱼同辣子炒在一个碗里待客,母亲如想到折钓芊的话,将说这是三三的鱼。”三三就笑,心想着:“怎么不是三三的鱼?潭里的鱼若不是我照管,早被看牛小孩捉完了。”三三如一般小孩,换几回新衣,过几回节,看几回狮子龙灯,就长大了。

6.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是(3分)

A.小说开篇对杨家碾坊及周围环境的介绍,交代了故事发生的地理空间和人物的生存境遇、社会关系,为人物的出场做了铺垫。

B.在喂鸡时,“三三就得赶逐那横蛮无理的鸡,直等到妈妈在屋后听到鸡声,代为讨情才止”,体现出了三三抑强助弱的善良本性。

C.三三对到潭边的钓鱼者有着双重标准,既展现出她的斤斤计较,爱憎分明,又能体现其清纯、真诚的一面,人物形象立体可感。

D.三三的母亲是小说中的次要人物,虽着墨不多,但我们依然能够感受到她的勤劳与善良,以及在面对生活苦难时的乐观从容。

7.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以比拟的手法写水车“咿咿呀呀唱着意义含糊的歌”,十分形象,且用拟声词“咿咿呀呀”传神表达,有着似声似歌的音韵之美。

B“三三先是望到爸爸成天全身是糠灰,到后爸爸不见了,妈妈又成天全身是糠灰。”这里是以孩子的视角写悲剧,将其表达得哀而不伤。

C“怎么不是三三的鱼?”这里作者用细致入微的心理描写表现人物情态:同时,作者还借助“大鱼吃鸭子”的梦境展示三三天真的心理。

D“换几回新衣,过几回节,看几回狮子龙灯,就长大了”,作者捕捉她成长过程中的几个镜头,就把三三盼望长大的心情表现了出来。

8.小说在情节安排上有什么特点?请简要分析。(4分)

9.沈从文笔下的湘西世界,体现着他理想中的“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,请结合文本加以分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

范杲字师回,父正,青州从事。采少孩,刻志于学,与姑臧李均、汾阳郭显齐名,为文深僻难晓,后生多慕效之。以荫补太庙斋邮,再迁国子四门博士。尝携文谒陶谷、窦仪,咸大称赏,谓杲曰:“若举进士,当待汝以甲科。”及秋试,有上书言问阅之家不当与寒士争科第,呆遂不应举。稍迁著作佐郎,出为许、邓二州从事,坐事免。太平兴国初,迁著作郎、直史馆。俄上书自言其才比东方朔,求显用,以观其效。太宗壮之,擢知制诰。杲家贫,贷人钱数百万。母兄晞性音,尝为兴元少尹,居京兆,殖货钜万。亲故有自长安来者,给杲曰:“少尹不复靳财物,已挥金无算矣。”杲闻之喜,因上言兄老求典京兆以便养太宗从其请杲既至而晞吝如故且常以不法事干公府杲大悔呆视事逾年境内不治移知寿州,上言:“家世史官,愿乘直笔,成国朝大典。”召为史馆修撰,固求掌诰词,帝从之。时翰林学士宋白左迁鄌州,贾黄中、李沆参知政事,苏易简转承旨,杲连致书相府,求为学士,且言于宰相李昉曰:“先公尝授以制诰一编,谓杲才堪此职。”因出示昉,昉屡开解之。未几,太宗飞白书“玉堂”额以赐翰林,杲又上《玉堂记》,因请备职。太宗恶其躁竞,改右谏议大夫。初,太宗以太祖朝典策未备,乃议召呆。杲闻命喜甚,以为将加优擢,晨夜趋进。至宋州,遇朗州通判钱熙,杲问以“朝议将任仆何官”,熙言:“重修《太祖实录》尔。”杲默然久之。感疾,至京师,旬月卒,年五十六。太宗闵之,录其二子。杲性虚诞,与人交,好面誉背非,惟与柳开善,更相引重,始终无间。不善治生。家益贫,杲端坐终日,不知计所出。

(节选自《宋史·卷二百四十九·列传第八》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.因上言/兄老求典/京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故/且常以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

B因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请杲/既至/而晞吝如故且常/以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

C.因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故/且常以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

D.因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故且常/以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

11.对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.字,古代男子有名有字。名是出生后不久父亲起的,字是束发就学时起的。如屈原名平,字原。

B.秋试,科举时代地方为选拔举人所进行的考试,唐宋为州府考试,明清为省级考试,因在秋天举行,故名秋试。

C太宗,庙号。庙号是君主死后在太庙中立室奉祀时所称的名号,如唐高祖、清世祖都是庙号。

D旬月,十天为一旬,旬月连用,有时表示一个月,有时表示十个月,有时表示十天至一个月。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.范杲凭借文才,以求仕进。他上书称家庭世代做史官,希望自己能被召入朝中任修撰,为朝廷撰写国朝大典:他还多次写信要求担任学士。

B.范杲颇有文名,受到称赏。他笃志于学,能写出深奥难懂的文字,有好多效仿者;他曾带着文章拜谒名流,得到赞许,并被认为如参加科举将录入甲科。

C.范杲家境贫寒,不善治家。他家境贫困,曾向别人借贷几百万钱;他还不善治理家业,家境日益贫困,常整日端坐,不知道该想什么办法。

D.范杲无心做事,一心求官。为重修《太祖实录》,宋太宗召他入朝修撰,并打算委以重要职务,他便日夜兼程赴京,在宋州却被钱熙泼了一盆冷水。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)稍迁著作佐郎,出为许、邓二州从事,坐事免。

(2) 杲性虚诞,与人交,好面誉背非,惟与柳开善,更相引重,始终无间。

14.秋试举行时,范杲为什么没有参加考试?请结合原文简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15~16题。

临江仙·送光州曾使君

周紫芝

记得武陵相见日,六年往事堪惊。回头双鬓已星星。谁知江上酒,还与故人倾。

铁马红旗寒日幕,使君犹寄边城。只愁飞诏下青冥。不应霜塞晚,横槊看诗成。

【注】光州:今河南潢川,南宋时期是接近金国的边防重镇。使君:汉唐以来,称州郡的长官为使君,此沿袭旧称。青冥:青色的天空。这里代指朝廷。不应:不顾。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.上片前两句叙述了六年阔别中两人天各一方的情形,主要是为后文再次离别抒发别情做铺垫,表现了阔别之久远,离别之伤感。

B.词人没有料到短暂相聚后又要再次分离,上片中“谁知”和“还与”的搭配,表达了他不得不再次送友人登程时内心的悲伤。

C.此词写惜别之情,“只愁飞诏下青冥”,词人担心朝廷下达诏书,实则表达不愿友人远赴边城,期盼友人早日返回的伤离情绪。

D.“横槊看诗成”与《赤壁赋》中的“横槊赋诗”有异曲同工之妙,当时的场景虽然不同,但都是赞扬人的文韬武略之意。

16.清人有言:“非实不足以阐发义理,非虚不足以摇曳神情,故虚实常宜相济也。”请结合本词简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)李密《陈情表》中提到自己在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆的两句是:___________,____________。

(2)黄庭坚《登快阁》巧用典故,其中“____________”化用伯牙断琴谢知音的故事,“____________”化用阮籍青白眼事。

(3)屈原《离骚》中表明自己已经具有内在品德又具有优秀才能的句子是: ____________,____________。

三、语言文字应用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

近日,三星堆遗址再次启动发掘,6个新坑、3000多年前的丝绸、500多件重要文物,掀起了三星堆文化热,神秘的古蜀文化“沉睡三千年,一醒天下惊”。

长期以来,由于文献记载缺乏,古蜀国对我们知之甚少,而在关于三星堆的热烈讨论中,让我们看到无数网友对文物的关心。大家自愿化身“国宝守护人”,将对历史的崇敬、文化的自信、民族的认同寄托在了青铜神树上、黄金面具上、象牙制品上,让自豪和热血沸腾了千年时光。

浩瀚的中华大地上,可能还有更多的“三星堆”等待着我们唤醒。商鼎周彝、战国错金、秦俑汉陶、晋帖唐画.....它们和三星堆文化一样,(▲)我们要做的,不只是唤醒沉睡的文明,更要传承它们,发扬它们,携着辉煌的文明走向未来。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.守望着华夏大地数千年的沧海变迁,等待着苏醒绽放,等待着惊艳世界。

B.等待着苏醒绽放,等待着惊艳世界,守望着华夏大地数千年的沧海变迁。

C.守望着华夏大地数千年的沧海变迁,等待着惊艳世界,等待着苏醒绽放。

D.等待着惊艳世界,等待着苏醒绽放,守望着华夏大地数千年的沧海变迁。

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!

B.兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

C.黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

D.秦时明月汉时关,万里长征人未还。

20.文中画横线的语句有两处语病,请修改。(4分)

(二)语言文字运用11(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

天下棉花看中国,。新疆长绒棉因产量稀少、纤维柔长、洁白光泽、弹性良好,以及世界顶级品质等特性,长年供不应求。

随着新疆棉花种植面积的不断扩大,种植技术的不断升级,。2013~2014年,新疆棉花的总产量达到450万吨,占全国棉花总产量的60%以上,占世界总产量的18%左右。截至 2020年,新疆棉花总产、单产都连续26年位居全国第一。

早在2018年,。100亩地的棉花,以前需要10个采棉工辛苦两个月,现在采棉机只需三个小时便可完成采摘。最新资料显示,新疆一台采棉机效率超过500个劳动力,采净率达到93%。

21.请用两个比喻句点赞“新疆棉花”,每句不超过20个字。(4分)

22.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

刘秀祥出生在贵州一个边远贫困山村。四岁时父亲不幸病故,母亲惠上间歌性精神病,生活无法自理。他从小就挑起家庭重担,并没有放弃学业,相反更加努力,同时在别人的资助下,以优异的成绩考上高中。上高中时,他租下了学校附近的一个废弃的猪圈、与母亲一起生活。考上大学后,他又“千里背疯娘上大学”,通过打工完成学业。大学毕业,他放弃外面优厚的工作待遇,毅然回到家乡,做一名教师,并资助了山区数千名贫困学生,其中有47人已考上大学。

班级计划举行“学习刘秀祥事迹”主题班会,围绕上述材料展开讨论。请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文试题答案

1.C【解折】A项,把部分当整体,原文为“大都强调人与人之间的物质帮助”;B项,两地同善会是指高攀龙等创立的无锡同善会和陈龙正等创立的嘉善同善会,它们均在江南地区;D项,“政府工作人员的自发善举”是民间慈善,不是官办慈善。

2.8【解析】B项,“利他性”和“利他亦利己性”慈善动机是对立统一的,其统一性在于“利他性”。

3.A【解析】材料一的观点意在强调慈善的劝善功能 B、C、D三项均符合这一观点。

4.①首先由慈善的本质特征,引出慈善动机的层次同题和官办慈善的界定问题;②其次具体分析慈善动机的两种情况;③然后具体论述官办慈善的界定问题;④最后强调探讨慈善概念要区分其内涵和外延。(每点1分)

5.①在概念的功能上:材料一强调了“慈善”在物质救助的同时具有劝人为善的功能;材料二认为“慈善”是种物质救助与精神关怀,其本质价值观是“利他性”。

②在概念的时间上:材料一主要对“慈善”劝人为善的功能进行历史追溯;材料二认为“慈善”是一个历史变动中的概念,所含内容在不同历史时期并不完全一致。

③在概念的内涵与外延上:材料一没有区分“慈善”的内涵与外延;材料二认为应该对“慈善”的内涵与外延予以区分。(每点2分)

6.C【解析】人物形象分析有误,“斤斤计较,爱憎分明”分析错误,应为“活泼可爱”。

7.D【解析】“三三盼望长大的心情”无中生有。

8.①情节安排详略得当,详写三三对垂钓者的态度,略写三三做小笼、吹唢呐、喂鸡等事情。②按照时间顺序自然展开,淡化情节冲突,叙述散文化、诗化,追求意境美。(每点2分,其他方面言之成理也可酌情给分,如场景描写等)

9.①自然环境优美:杨家碾坊依山傍水,环境优美,人们与自然和谐共生;②社会风俗淳朴:民风淳朴,人们遵守乡里的公约,碾坊主人不介意别人在自家水前钓鱼;③人物真诚善良:三三纯真热情,乖巧可爱,依传统的方式自然而然地生活着;三三和母亲能够从容面对生活的苦难。(每点2分)

10.C

11.A【解析】 字是二十岁举行冠礼后才起的。

12.D【解析】“并打算委以重要职务”无中生有。原文表述为“某闻命喜甚,以为将加优擢,晨夜趋进”,说明这只是范杲的主观施测。

13 (1)范杲逐渐升为著作佐郎,外放担任许、邓二州从事,因事获罪被免官。(3 分,“稍迁”“出”

“坐”各1分)

(2)范某性格虚伪,喜欢当面赞誉背后说坏话,只有和柳开交好,互相推重,始终亲密无间。(5分,“面誉”“背非”“善”“引重”各1分,句意1分)

14.有人上书陈奏有功助的世家不应与贫寒读书人争科举,范杲出身于功助世家,因此他没有应试。

译文:

范杲字师回,父亲范正,任青州从事。范杲幼小时丧父,笃志求学,与姑臧李均、汾阳郭昱齐名,写文章艰深冷僻不易理解,许多年轻人慕效仿他。因父祖功劳补任太庙斋郎,两次升迁后任国子四门博士。范杲曾拿着文章拜谒陶谷、窦仪,两人都很称赞欣赏他,对范杲说:“如果参加进士考试,应把你录为甲科。”等到举行秋试,有人上书陈奏有功勋的世家不应与贫寒读书人争科举,范杲于是没有应试。范杲逐渐升为著作佐郎,外放担任许、邓二州从事,因事获罪被免官,太平兴国初年,范杲升为著作郎、直史馆。不久,范杲上书自陈才能堪比东方朔,请求被重用,来显示自己做官的成效。太宗认为他很有勇气,提升他任知制诰。范杲家境贫寒,借人几百万钱,哥哥性情吝啬,曾担任兴元少尹,居住在京兆,经商获利巨万。有从长安来的亲戚朋友,哄骗范杲说“少尹不再吝惜财物,己挥霍金钱无数了。”范杲听后很高兴,于是上奏说兄长上了年纪(需要照料),请求主管京兆以便照顾哥哥。太宗准奏了他的请求。范杲到任以后,而兄长依然吝啬,井且经常以不合法的事情干预公府。范杲非常后悔。范杲任职一年多,境内没治理好。转任寿州知州,上奏道:“家庭世代任史官,希望能执正直之笔,写成国朝大典。”被召担任史馆修撰,范杲坚持请求任掌诰词,皇帝答应了他。当时翰林学士宋白贬官鄜州,贾黄中、李沆任参知政事,苏易简转任承旨,范杲接连发送书信到相府,请求出任学士,井且对宰相李昉说:“先父曾授我制诰一编,认为我有这方面的才能。”于是取出给李昉看,李昉多次开导劝解他。不久,太宗用飞白书书写“玉堂”匾额赐给翰林,范杲又呈上《玉堂记》,趁机请求任职。太宗厌恶他急于进取争竞,改任他为右谏议大夫。起初,太宗因太祖朝廷礼仪制度的策书还不完备,就决定召见范杲。范杲闻命非常高兴,认为将提升官职,昼夜兼程快速前来。到宋州,遇到朗州通判钱熙,范杲拿“朝廷决定将任命我什么官”的话问他,钱熙说:“重修《太祖实录》罢了。”范杲很久没有说话。后来范杲感染重病,到了京师,不久去世,时年五十六岁。太宗可怜他,任用了他的两个儿子。范杲性情虚伪,喜欢当面赞誉背后说坏话,只有和柳开交好,互相推重,始终亲密无间。不善治理家业,家境日益贫困,范杲整天端坐,不知道该从哪里想出办法。

15.C【解析】“只愁飞诏下青冥”理解错误。作者想象曾使君为豪壮的军队生活所激发,根本不想离开边地。反而担心皇帝下诏书,命令他回京,“只愁飞诏下青冥”,使他不能继续呆在那里 。他何以要留恋边地呢?词的最后两句作了剖露:“不应霜塞晚,横槊看诗成。”“不应”,不顾。“霜塞晚”,呼应上文“寒日暮”。张相《诗词曲语辞汇释》串解这几句云:“言只恐诏宜入朝,不顾使君在边塞,正有横槊之诗兴也。“横槊赋诗,语出元植《唐故工部员外郎杜君墓系铭并序》,云“曹氏父子鞍马间为文,往往横槊赋诗”。后来引用它赞扬人的文才武略。词从友人的角度想象,说他热爱雄壮的边塞生活,并有写诗赞美的豪兴。作为一首送别词,它的真正用意是勉励友人在边塞上施展文武才干,为国立功。

16..①上阅回忆往事是虚,杯酒相倾是实,虚实结合,包含了对往昔欢乐团聚的怀念,对时光飞逝的感慨以及对友人的依依惜别之情。(3 分)②下阕虚写,运用想象手法,想象使君到任后的生活和心境,委婉曲折地表达了勉励友人在边塞施展文武才干,为国立功的情意。(3分)

17、(1)外无期功强近之亲 内无应门五尺之僮 (2)朱弦已为佳人绝 青眼聊因美酒横 (3)纷吾既有此内美兮 又重之以修能

18.A【解析】语体连贯六大着眼点:话题是否统一;事理是否相承;前后是否呼应;意境是否协调:句式是否一致;音节是否和谐。

该语段主语“它们和三星堆文化一样”,先守望,到等待苏醒绽放再到惊艳世界,按照一定的事理逻辑排列,且与后文中的“我们要做的,不只是唤醒沉睡的文明,更要传承它们,发扬它们,携着辉煌的文明走向未来”相照应。

19.C【解析】原句,神秘的古蜀文化“沉睡三千年,一醒天下惊”运用了比拟手法; A项,比兴;B项,夸张;C项,比拟; D项,互文。

20.第一处:“古蜀国”和“我们”调换顺序; 第二处:删掉“在.....中”或“让”。(改对一处得2分。)

【解析】“古蜀国对我们知之甚少”主客颠倒不合逻辑,应为“我们对古蜀国知之甚少”;“而在关于三星堆的热烈讨论中,让我们看到无数网友对文物的关心”。“在.....中,让....”句式杂糅,删去其一。

(二)语言文字运用 11(本题共2小题,10分)

21. 【答案示例】

(1)新疆棉花是棉中贵族;

(2)新疆棉花是白色黄金;

(3)新疆棉花洁白如雪。(写出两句,一句2分,不是比喻不得分。)

22. ①中国棉花看新疆;

②棉花产量也不断提高;

③新疆便用采棉机采棉。

(一点2分,意思对即可。)

【解析】第一处紧跟前一句“天下棉花看中国”,构成总起句,前后句式应该基本一致,后一句说到“新疆长绒棉”,所以此处应填①中国棉花看新疆;

第二处后文写棉花的总产量情况好,结合前文句式特点,所以此处应填②棉花产量也不断提高;

第三处后文主要写了采棉机的效率高,结合前句“早在 2018 年”,此处应填③新疆便用采棉机采棉。

23.参考立意

①自强自立;

②要有孝行;

③学会报恩;

④关爱他人;

⑤追求自我价值的实现;

⑥牺牲小我,成就大我;

......

语 文 2021年5月6日

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一

慈善现已成为人们社会生活的一个重要内容。但是,迄今为止,无论是学界还是广大民众,对慈善的认知存在着不少偏差,大都强调人与人之间的物质帮助。实际上,考察慈善事业发生的历史可知,慈善不仅是一种民间社会主导的生活救助行为,还是一种以劝人为善为宗旨的教化活动。

现有研究表明,“慈善”一词最早出现在公元3世纪前中期即三国、西晋时期的佛教经典中,意在表达孝养、施舍、教化等诸种原始佛教的道德观。说明在语源学意义上,“慈善”一词在其产生时期即包括了物质救助与劝人为善的功能。

学界普通认为,明末清初在中国传统慈善史上具有重要意义,明末的善会具有崭新的社会性格,其中同善会是创立最早、对后世产生了极大影响的善会。

同善会最早出现于河南,而其盛行则在江南。江南地区的同善会中,以高攀龙等创立的无锡同善会和陈龙正等创立的嘉善同善会影响最大、最为典型。两地的同善会都留下了章程规则,其中均有一则规定:受助人道德品质的好坏是该会是否予以救助的一个重要前提。而且同善会还明确规定,聚会之日须安排演讲,“司讲者用通俗言语,不烦文采,务使人人易晓,感动善心”。换句话说,进行道德说教是同善会聚会实施救助前的一个必要程序。

从此以后,在进行物质救济的同时注重劝善成为中国慈善事业的一个传统,也成为君臣绅民的一个共识。举凡影响较大,成就显著的慈善家大都在扶危济困的同时,从不同的角度对民众实行道德说教,以此达到拯救时世,改良社会,敦善风气的目的。

中国传统慈善事业极为重视劝善功能,劝人为善历来是慈善事业的题中应有之义。进入近代以来,人们依然行善与劝善并重,致力于教养兼施,物质帮助与移风易俗、改造社会两不偏废。深入研究中国古代的慈善文化,全面挖掘中国传统慈善的内涵,充分发挥传统慈善扶危济困、改良社会、敦善风气的功能,仍具有重要的启示意义。

(摘编自王卫平《救济与劝善:“慈善”本义的历史考察》)

材料二

慈善是指民间社会组织和爱心人士对社会弱势群体与困难群众的一种物质救助与精神关怀,是政府社会保障体系的必要补充形式。慈善有三个本质特征:一是动机上的“为人”与“无我”:二是行为上的民间性而非政府性:三是功能上的社会利益调节器与再分配形式。其中,慈善最本质的价值观是“利他性”。不过,这一概念界定仍有需要补充说明的地方:一是慈善动机的层次问题:二是官办慈善的界定问题。

显然,慈善动机是具有高低层次之分的。大致来说,有“利他性”和“利他亦利己性”两种动机。前者强调一种纯粹的人道精神与奉献行为,其理想状态便是达到“为人”与“无我”的境界,即只讲付出不图回报。后者则是一种功利性之举,施善者主观上或多或少都有利己意图,但客观上却能够达到利他效果。而后者往往是慈善事业中普遍存在的主要动机。我们在考察、评价慈善事业时,不仅要看主观动机,更要看客观效果。只要是客观上达到社会救助效果,即便主观上存在一定的“利己性”动机,同样是慈善行为,值得肯定。至于现实世界是否存在“为人”与“无我”式理想境界的慈善行为,笔者是持肯定态度的。譬如晚年的熊希龄的经历就体现了这一点。熊希龄捐献之公债票、股票、房地契票,计“大洋二十七点五二七七一四万元,白银六点二万两”,全部充作社会慈善事业之用,后人及家属只能从捐献基金息金中按月领取基本生活费用。可见,晚年熊希龄从事慈善,已然无半点功利成分,纯粹为一种人道奉献。

对于官办慈善一说,其不仅存在于历史,更存在于现实。中华人民共和国成立后,民间慈善曾一度停滞,但官办慈善却继续存在。改革开放以来,民间慈善事业取得显著成绩,但官办慈善仍扮演着至为重要的角色。至于如何定义官办慈善,笔者认为:以政府为主导或政府出面主办,以民间善款为主要资金的慈善事业,可称为官办慈善。反之,非政府主导的慈善事业,或是公务人员个人自发善举,则可称之为民间慈善。两者的区别在于政府部门是否起到主导或主办的作用。不过,这一概念多是针对现代慈善事业来说的,而在传统农耕社会,官办慈善实则被纳入朝廷仁政范畴,成为朝廷救荒活民的一种举措。

概言之,慈善是一个历史变动中的概念,所含内容在不同历史时期并不完全一致。警如古代慈善事业多系直接性物质救济,呈现出重养轻教的特征。但近代以降,愈发重视慈善教育的功能,强调教养并重。当代中国慈善事业更是朝着社会公益服务的多元化方向发展。但是,不管如何变化,慈善的根本内涵没有改变,即民间社会各界秉持人道善心,救助、关怀社会弱势群体与困难群众,这也是慈善本义内容所在。至于慈善的外延表现,则会随着时代的变化而变化,譬如慈善动机、慈善形式、慈善流程等。我们在讨论慈善概念的时候,应该对其内涵与外延予以区分,在此基础上考察慈善发展历史,便可有一个较为清晰的认识。

(摘编自周秋光《内涵与外延慈善概念再思考》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.当下学界和民众对慈善的认知存在偏差,认为人与人之间的物质帮助即为慈善,忽略了慈善劝人为善的功能。

B.河南、江南两地同善会的章程有一则相同的规定:受助人道德品质的好坏是该会是否予以救助的一个重要前提。

C.动机上的“为人”与“无我”是慈善的三个本质特征之一,也能够反映出慈善最本质的价值观--“利他性”。

D.以政府为主导或政府工作人员的自发善举都可称为官办慈善,官办慈善对中华人民共和国慈善事业一直起着重要的作用。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.“慈善”在佛教经典中表达出“孝养、施舍、教化等诸种原始佛教的道德观”,说明“慈善”在语源学上意蕴丰富。

B. “利他性”慈善动机强调纯粹的人道精神与奉献行为,“利他亦利己性”慈善动机带有功利性,二者相互对立。

C.近代著名实业家张謇晚年将其几近毕生财富三百万元悉数用于地方慈善公益事务,即是“无我”式的慈善行为。

D.海外华侨华人捐助医疗物资驰援国内抗击新冠肺炎的医务人员,这一大爱无私的善举,属于慈善的外延表现。

3.下列说法中,不能作为论据支材料一观点的一项是(3分)

A.孔子将救助饥民与君主德政联系在一起,认为人们“而私以尔食馈之,是汝明君之无惠而见己之德美矣。”

B.北宋名臣范仲淹在设立义庄管理宗族公产、救助族众,确立《义庄规矩》的同时,“又设义学以教,教养咸备”。

C.清朝慈善家潘曾沂曾撰写《劝济溺说》一文,规劝消除民间的溺婴之风,倡导官绅创建育婴堂,并身体力行。

D.时人评价晚清慈善家余治:“君平生以劝善为主,手著劝世文字不下数千篇,凡化导愚顽之法,几于穷思极想,百出其奇。”

4.请简要梳理材料二的行文脉络。(4分)

5.两则材料在对“慈善”概念的认识上有什么不同点?请结合材料简要分析。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

三三(节选)

沈从文

杨家碾坊在堡子外一里路的山嘴路旁。堡子住置在山弯里,溪水沿了山脚流过去,平平地流,到山嘴折然转急,因此很早就有人利用它,在急流处筑了一座石头碾坊。这碾坊,不知从什么时候起,就叫杨家碾坊了。

从碾坊往上看,看到堡子里比屋连墙,嘉树成荫,正是十分兴旺的样子。往下看,央溪有无数山田,如堆积蒸糕,因此种田人借用水力,用大竹扎了无数水车,用椿木做成横轴同撑柱,圆圆的如一面锣,大小不等竖立在水边。这一群水车,就同一群游手好闲的人一样,成日成夜不知疲倦地咿咿呀呀唱着意义含糊的歌。

一个堡子里只有这样一座碾坊,所以凡是堡子里碾米的事都归这碾坊包办,成天有人轮流挑了仓谷来,把谷子倒到石槽里去后,抽去水闸的板,视槽里水冲动了下面的暗轮,石磨盘带着动情的声音,即刻就转动起来了。

凡是到杨家碾坊碾过谷子的,都知道杨家三三。妈妈十年前嫁给守碾坊的杨,三三五岁,爸爸就丢下碾坊同母女,什么话也不说死去了。爸爸死去后,母亲做了碾坊的主人,三三还是活在碾坊里,吃米饭同青莱、小鱼、鸡蛋过日子,生活毫无什么不同处。三三先是望到爸爸成天全身是糠灰,到后爸爸不见了,妈妈又成天全身是糠灰......于是三三在哭里笑里慢慢地长大了。

妈妈随着碾槽转,提着小小油瓶,为碾盘的木轴铁心上油,或者很兴奋地坐在屋角拉动架上的筛子时,三三总很安静地自己坐在另一角玩。热天坐到风凉处吹风,用芭谷子做小笼,冬天则伴同猫儿蹲到大桶里,剩灰煨果子吃。或者有时候从碾术人手上得到一个芦管做成的喷呐,就学着打大傩的法师神气,屋前屋后吹着,半天还玩不厌倦。

这碾坊外屋墙上爬满了青藤,绕屋全是葵花同水树,疏疏的树林里,常常有三三葱绿衣裳的飘忽。因为一个人在屋里玩庚了,就出来坐在成石槽上酒来头子给鸡吃。在这时,什么鸡欺侮了另一只鸡,三三就得赶逐那横蛮无理的鸡,直等到妈妈在屋后听到鸡声,代为讨情才止。

这碾坊上游有一潭,四面有大树覆荫,六月里阳光照不到水面。碾坊主人在这潭中养得有几只白鸭子,水里的也比上下溪里多。照当地习惯,凡靠自己屋前的水,也算是自己财产的一份。水坝既然全为了碾坊而筑成的,一乡公约不许毒鱼下网,所以这小溪里鱼极多。遇到有不甚面熟的人来钓鱼,看到潭边幽静,想蹲一会儿,三三见到时,总向人说:“不行,这鱼是我家潭里养的,你到下面去钓吧。”人若顽皮一点,听到这个话等于不听到,仍然拿着长长的竿子,搁到水面上去安闲地吸着烟管,望到这小姑娘发笑。三三急了,便喊叫她的妈,高声地说:“娘,娘,你瞧,有人不讲规矩,钓我们的鱼,你来折断他的竿子,你快来”娘自然是不会来干涉别人钓鱼的。

母亲就从没有照到女儿意思折断过谁的竿子,照例将说:“三三,鱼多咧,让别人钓吧。鱼是会走路的,上面堡子塘里的鱼,因为欢喜我们这里的水,都跑来了。”三三照例应当还记得夜间做梦,梦到大鱼从水里跃起来吃鸭子,听到这个话,也就没有什么可说了,只静静地看着,看这不讲规矩的人,究竟钓了多少鱼去。她心里记着数目,回头好告给妈妈。

有时因为鱼太大了一点,上了钩,拉得不合式,撇断了钓竿,三三可乐极了,仿佛娘不同自己一伙,鱼反而同自己是一伙了的神气,那时就应当轮到三三向钓鱼人咧着嘴发笑了。但三三却常常急忙跑回去,把这事告给母亲,母女两人同笑。

有时钓鱼的人是熟人,人家来钓鱼时,见到了三三,知道她的脾气,就照例不忘记问:“三三,许我钓鱼吧。”三三便说“鱼是各处走动的,又不是我们养的,怎么不能钓。”

钓鱼的是熟人时,三三常常搬了小小木凳子,坐到旁边看鱼上钩,且告给这人,另一时谁个把钓竿撇断的故事。到后这熟人回到碾坊时,把所得的大鱼分一些给三三家。三三看着母亲用刀割鱼,掏出白色的鱼脬来,就放到地下用脚去路,发声如放一救小爆仗,听来十分快乐。鱼洗好后,揉了些盐,三三就忙取麻线来把鱼穿好,挂到太阳下去晒,到有客时,这些干鱼同辣子炒在一个碗里待客,母亲如想到折钓芊的话,将说这是三三的鱼。”三三就笑,心想着:“怎么不是三三的鱼?潭里的鱼若不是我照管,早被看牛小孩捉完了。”三三如一般小孩,换几回新衣,过几回节,看几回狮子龙灯,就长大了。

6.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是(3分)

A.小说开篇对杨家碾坊及周围环境的介绍,交代了故事发生的地理空间和人物的生存境遇、社会关系,为人物的出场做了铺垫。

B.在喂鸡时,“三三就得赶逐那横蛮无理的鸡,直等到妈妈在屋后听到鸡声,代为讨情才止”,体现出了三三抑强助弱的善良本性。

C.三三对到潭边的钓鱼者有着双重标准,既展现出她的斤斤计较,爱憎分明,又能体现其清纯、真诚的一面,人物形象立体可感。

D.三三的母亲是小说中的次要人物,虽着墨不多,但我们依然能够感受到她的勤劳与善良,以及在面对生活苦难时的乐观从容。

7.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以比拟的手法写水车“咿咿呀呀唱着意义含糊的歌”,十分形象,且用拟声词“咿咿呀呀”传神表达,有着似声似歌的音韵之美。

B“三三先是望到爸爸成天全身是糠灰,到后爸爸不见了,妈妈又成天全身是糠灰。”这里是以孩子的视角写悲剧,将其表达得哀而不伤。

C“怎么不是三三的鱼?”这里作者用细致入微的心理描写表现人物情态:同时,作者还借助“大鱼吃鸭子”的梦境展示三三天真的心理。

D“换几回新衣,过几回节,看几回狮子龙灯,就长大了”,作者捕捉她成长过程中的几个镜头,就把三三盼望长大的心情表现了出来。

8.小说在情节安排上有什么特点?请简要分析。(4分)

9.沈从文笔下的湘西世界,体现着他理想中的“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,请结合文本加以分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

范杲字师回,父正,青州从事。采少孩,刻志于学,与姑臧李均、汾阳郭显齐名,为文深僻难晓,后生多慕效之。以荫补太庙斋邮,再迁国子四门博士。尝携文谒陶谷、窦仪,咸大称赏,谓杲曰:“若举进士,当待汝以甲科。”及秋试,有上书言问阅之家不当与寒士争科第,呆遂不应举。稍迁著作佐郎,出为许、邓二州从事,坐事免。太平兴国初,迁著作郎、直史馆。俄上书自言其才比东方朔,求显用,以观其效。太宗壮之,擢知制诰。杲家贫,贷人钱数百万。母兄晞性音,尝为兴元少尹,居京兆,殖货钜万。亲故有自长安来者,给杲曰:“少尹不复靳财物,已挥金无算矣。”杲闻之喜,因上言兄老求典京兆以便养太宗从其请杲既至而晞吝如故且常以不法事干公府杲大悔呆视事逾年境内不治移知寿州,上言:“家世史官,愿乘直笔,成国朝大典。”召为史馆修撰,固求掌诰词,帝从之。时翰林学士宋白左迁鄌州,贾黄中、李沆参知政事,苏易简转承旨,杲连致书相府,求为学士,且言于宰相李昉曰:“先公尝授以制诰一编,谓杲才堪此职。”因出示昉,昉屡开解之。未几,太宗飞白书“玉堂”额以赐翰林,杲又上《玉堂记》,因请备职。太宗恶其躁竞,改右谏议大夫。初,太宗以太祖朝典策未备,乃议召呆。杲闻命喜甚,以为将加优擢,晨夜趋进。至宋州,遇朗州通判钱熙,杲问以“朝议将任仆何官”,熙言:“重修《太祖实录》尔。”杲默然久之。感疾,至京师,旬月卒,年五十六。太宗闵之,录其二子。杲性虚诞,与人交,好面誉背非,惟与柳开善,更相引重,始终无间。不善治生。家益贫,杲端坐终日,不知计所出。

(节选自《宋史·卷二百四十九·列传第八》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.因上言/兄老求典/京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故/且常以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

B因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请杲/既至/而晞吝如故且常/以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

C.因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故/且常以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

D.因上言兄老/求典京兆以便养/太宗从其请/杲既至/而晞吝如故且常/以不法事干公府/杲大悔/杲视事逾年/境内不治/

11.对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.字,古代男子有名有字。名是出生后不久父亲起的,字是束发就学时起的。如屈原名平,字原。

B.秋试,科举时代地方为选拔举人所进行的考试,唐宋为州府考试,明清为省级考试,因在秋天举行,故名秋试。

C太宗,庙号。庙号是君主死后在太庙中立室奉祀时所称的名号,如唐高祖、清世祖都是庙号。

D旬月,十天为一旬,旬月连用,有时表示一个月,有时表示十个月,有时表示十天至一个月。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.范杲凭借文才,以求仕进。他上书称家庭世代做史官,希望自己能被召入朝中任修撰,为朝廷撰写国朝大典:他还多次写信要求担任学士。

B.范杲颇有文名,受到称赏。他笃志于学,能写出深奥难懂的文字,有好多效仿者;他曾带着文章拜谒名流,得到赞许,并被认为如参加科举将录入甲科。

C.范杲家境贫寒,不善治家。他家境贫困,曾向别人借贷几百万钱;他还不善治理家业,家境日益贫困,常整日端坐,不知道该想什么办法。

D.范杲无心做事,一心求官。为重修《太祖实录》,宋太宗召他入朝修撰,并打算委以重要职务,他便日夜兼程赴京,在宋州却被钱熙泼了一盆冷水。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)稍迁著作佐郎,出为许、邓二州从事,坐事免。

(2) 杲性虚诞,与人交,好面誉背非,惟与柳开善,更相引重,始终无间。

14.秋试举行时,范杲为什么没有参加考试?请结合原文简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15~16题。

临江仙·送光州曾使君

周紫芝

记得武陵相见日,六年往事堪惊。回头双鬓已星星。谁知江上酒,还与故人倾。

铁马红旗寒日幕,使君犹寄边城。只愁飞诏下青冥。不应霜塞晚,横槊看诗成。

【注】光州:今河南潢川,南宋时期是接近金国的边防重镇。使君:汉唐以来,称州郡的长官为使君,此沿袭旧称。青冥:青色的天空。这里代指朝廷。不应:不顾。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.上片前两句叙述了六年阔别中两人天各一方的情形,主要是为后文再次离别抒发别情做铺垫,表现了阔别之久远,离别之伤感。

B.词人没有料到短暂相聚后又要再次分离,上片中“谁知”和“还与”的搭配,表达了他不得不再次送友人登程时内心的悲伤。

C.此词写惜别之情,“只愁飞诏下青冥”,词人担心朝廷下达诏书,实则表达不愿友人远赴边城,期盼友人早日返回的伤离情绪。

D.“横槊看诗成”与《赤壁赋》中的“横槊赋诗”有异曲同工之妙,当时的场景虽然不同,但都是赞扬人的文韬武略之意。

16.清人有言:“非实不足以阐发义理,非虚不足以摇曳神情,故虚实常宜相济也。”请结合本词简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)李密《陈情表》中提到自己在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆的两句是:___________,____________。

(2)黄庭坚《登快阁》巧用典故,其中“____________”化用伯牙断琴谢知音的故事,“____________”化用阮籍青白眼事。

(3)屈原《离骚》中表明自己已经具有内在品德又具有优秀才能的句子是: ____________,____________。

三、语言文字应用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

近日,三星堆遗址再次启动发掘,6个新坑、3000多年前的丝绸、500多件重要文物,掀起了三星堆文化热,神秘的古蜀文化“沉睡三千年,一醒天下惊”。

长期以来,由于文献记载缺乏,古蜀国对我们知之甚少,而在关于三星堆的热烈讨论中,让我们看到无数网友对文物的关心。大家自愿化身“国宝守护人”,将对历史的崇敬、文化的自信、民族的认同寄托在了青铜神树上、黄金面具上、象牙制品上,让自豪和热血沸腾了千年时光。

浩瀚的中华大地上,可能还有更多的“三星堆”等待着我们唤醒。商鼎周彝、战国错金、秦俑汉陶、晋帖唐画.....它们和三星堆文化一样,(▲)我们要做的,不只是唤醒沉睡的文明,更要传承它们,发扬它们,携着辉煌的文明走向未来。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.守望着华夏大地数千年的沧海变迁,等待着苏醒绽放,等待着惊艳世界。

B.等待着苏醒绽放,等待着惊艳世界,守望着华夏大地数千年的沧海变迁。

C.守望着华夏大地数千年的沧海变迁,等待着惊艳世界,等待着苏醒绽放。

D.等待着惊艳世界,等待着苏醒绽放,守望着华夏大地数千年的沧海变迁。

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!

B.兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

C.黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

D.秦时明月汉时关,万里长征人未还。

20.文中画横线的语句有两处语病,请修改。(4分)

(二)语言文字运用11(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

天下棉花看中国,。新疆长绒棉因产量稀少、纤维柔长、洁白光泽、弹性良好,以及世界顶级品质等特性,长年供不应求。

随着新疆棉花种植面积的不断扩大,种植技术的不断升级,。2013~2014年,新疆棉花的总产量达到450万吨,占全国棉花总产量的60%以上,占世界总产量的18%左右。截至 2020年,新疆棉花总产、单产都连续26年位居全国第一。

早在2018年,。100亩地的棉花,以前需要10个采棉工辛苦两个月,现在采棉机只需三个小时便可完成采摘。最新资料显示,新疆一台采棉机效率超过500个劳动力,采净率达到93%。

21.请用两个比喻句点赞“新疆棉花”,每句不超过20个字。(4分)

22.在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

刘秀祥出生在贵州一个边远贫困山村。四岁时父亲不幸病故,母亲惠上间歌性精神病,生活无法自理。他从小就挑起家庭重担,并没有放弃学业,相反更加努力,同时在别人的资助下,以优异的成绩考上高中。上高中时,他租下了学校附近的一个废弃的猪圈、与母亲一起生活。考上大学后,他又“千里背疯娘上大学”,通过打工完成学业。大学毕业,他放弃外面优厚的工作待遇,毅然回到家乡,做一名教师,并资助了山区数千名贫困学生,其中有47人已考上大学。

班级计划举行“学习刘秀祥事迹”主题班会,围绕上述材料展开讨论。请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文试题答案

1.C【解折】A项,把部分当整体,原文为“大都强调人与人之间的物质帮助”;B项,两地同善会是指高攀龙等创立的无锡同善会和陈龙正等创立的嘉善同善会,它们均在江南地区;D项,“政府工作人员的自发善举”是民间慈善,不是官办慈善。

2.8【解析】B项,“利他性”和“利他亦利己性”慈善动机是对立统一的,其统一性在于“利他性”。

3.A【解析】材料一的观点意在强调慈善的劝善功能 B、C、D三项均符合这一观点。

4.①首先由慈善的本质特征,引出慈善动机的层次同题和官办慈善的界定问题;②其次具体分析慈善动机的两种情况;③然后具体论述官办慈善的界定问题;④最后强调探讨慈善概念要区分其内涵和外延。(每点1分)

5.①在概念的功能上:材料一强调了“慈善”在物质救助的同时具有劝人为善的功能;材料二认为“慈善”是种物质救助与精神关怀,其本质价值观是“利他性”。

②在概念的时间上:材料一主要对“慈善”劝人为善的功能进行历史追溯;材料二认为“慈善”是一个历史变动中的概念,所含内容在不同历史时期并不完全一致。

③在概念的内涵与外延上:材料一没有区分“慈善”的内涵与外延;材料二认为应该对“慈善”的内涵与外延予以区分。(每点2分)

6.C【解析】人物形象分析有误,“斤斤计较,爱憎分明”分析错误,应为“活泼可爱”。

7.D【解析】“三三盼望长大的心情”无中生有。

8.①情节安排详略得当,详写三三对垂钓者的态度,略写三三做小笼、吹唢呐、喂鸡等事情。②按照时间顺序自然展开,淡化情节冲突,叙述散文化、诗化,追求意境美。(每点2分,其他方面言之成理也可酌情给分,如场景描写等)

9.①自然环境优美:杨家碾坊依山傍水,环境优美,人们与自然和谐共生;②社会风俗淳朴:民风淳朴,人们遵守乡里的公约,碾坊主人不介意别人在自家水前钓鱼;③人物真诚善良:三三纯真热情,乖巧可爱,依传统的方式自然而然地生活着;三三和母亲能够从容面对生活的苦难。(每点2分)

10.C

11.A【解析】 字是二十岁举行冠礼后才起的。

12.D【解析】“并打算委以重要职务”无中生有。原文表述为“某闻命喜甚,以为将加优擢,晨夜趋进”,说明这只是范杲的主观施测。

13 (1)范杲逐渐升为著作佐郎,外放担任许、邓二州从事,因事获罪被免官。(3 分,“稍迁”“出”

“坐”各1分)

(2)范某性格虚伪,喜欢当面赞誉背后说坏话,只有和柳开交好,互相推重,始终亲密无间。(5分,“面誉”“背非”“善”“引重”各1分,句意1分)

14.有人上书陈奏有功助的世家不应与贫寒读书人争科举,范杲出身于功助世家,因此他没有应试。

译文:

范杲字师回,父亲范正,任青州从事。范杲幼小时丧父,笃志求学,与姑臧李均、汾阳郭昱齐名,写文章艰深冷僻不易理解,许多年轻人慕效仿他。因父祖功劳补任太庙斋郎,两次升迁后任国子四门博士。范杲曾拿着文章拜谒陶谷、窦仪,两人都很称赞欣赏他,对范杲说:“如果参加进士考试,应把你录为甲科。”等到举行秋试,有人上书陈奏有功勋的世家不应与贫寒读书人争科举,范杲于是没有应试。范杲逐渐升为著作佐郎,外放担任许、邓二州从事,因事获罪被免官,太平兴国初年,范杲升为著作郎、直史馆。不久,范杲上书自陈才能堪比东方朔,请求被重用,来显示自己做官的成效。太宗认为他很有勇气,提升他任知制诰。范杲家境贫寒,借人几百万钱,哥哥性情吝啬,曾担任兴元少尹,居住在京兆,经商获利巨万。有从长安来的亲戚朋友,哄骗范杲说“少尹不再吝惜财物,己挥霍金钱无数了。”范杲听后很高兴,于是上奏说兄长上了年纪(需要照料),请求主管京兆以便照顾哥哥。太宗准奏了他的请求。范杲到任以后,而兄长依然吝啬,井且经常以不合法的事情干预公府。范杲非常后悔。范杲任职一年多,境内没治理好。转任寿州知州,上奏道:“家庭世代任史官,希望能执正直之笔,写成国朝大典。”被召担任史馆修撰,范杲坚持请求任掌诰词,皇帝答应了他。当时翰林学士宋白贬官鄜州,贾黄中、李沆任参知政事,苏易简转任承旨,范杲接连发送书信到相府,请求出任学士,井且对宰相李昉说:“先父曾授我制诰一编,认为我有这方面的才能。”于是取出给李昉看,李昉多次开导劝解他。不久,太宗用飞白书书写“玉堂”匾额赐给翰林,范杲又呈上《玉堂记》,趁机请求任职。太宗厌恶他急于进取争竞,改任他为右谏议大夫。起初,太宗因太祖朝廷礼仪制度的策书还不完备,就决定召见范杲。范杲闻命非常高兴,认为将提升官职,昼夜兼程快速前来。到宋州,遇到朗州通判钱熙,范杲拿“朝廷决定将任命我什么官”的话问他,钱熙说:“重修《太祖实录》罢了。”范杲很久没有说话。后来范杲感染重病,到了京师,不久去世,时年五十六岁。太宗可怜他,任用了他的两个儿子。范杲性情虚伪,喜欢当面赞誉背后说坏话,只有和柳开交好,互相推重,始终亲密无间。不善治理家业,家境日益贫困,范杲整天端坐,不知道该从哪里想出办法。

15.C【解析】“只愁飞诏下青冥”理解错误。作者想象曾使君为豪壮的军队生活所激发,根本不想离开边地。反而担心皇帝下诏书,命令他回京,“只愁飞诏下青冥”,使他不能继续呆在那里 。他何以要留恋边地呢?词的最后两句作了剖露:“不应霜塞晚,横槊看诗成。”“不应”,不顾。“霜塞晚”,呼应上文“寒日暮”。张相《诗词曲语辞汇释》串解这几句云:“言只恐诏宜入朝,不顾使君在边塞,正有横槊之诗兴也。“横槊赋诗,语出元植《唐故工部员外郎杜君墓系铭并序》,云“曹氏父子鞍马间为文,往往横槊赋诗”。后来引用它赞扬人的文才武略。词从友人的角度想象,说他热爱雄壮的边塞生活,并有写诗赞美的豪兴。作为一首送别词,它的真正用意是勉励友人在边塞上施展文武才干,为国立功。

16..①上阅回忆往事是虚,杯酒相倾是实,虚实结合,包含了对往昔欢乐团聚的怀念,对时光飞逝的感慨以及对友人的依依惜别之情。(3 分)②下阕虚写,运用想象手法,想象使君到任后的生活和心境,委婉曲折地表达了勉励友人在边塞施展文武才干,为国立功的情意。(3分)

17、(1)外无期功强近之亲 内无应门五尺之僮 (2)朱弦已为佳人绝 青眼聊因美酒横 (3)纷吾既有此内美兮 又重之以修能

18.A【解析】语体连贯六大着眼点:话题是否统一;事理是否相承;前后是否呼应;意境是否协调:句式是否一致;音节是否和谐。

该语段主语“它们和三星堆文化一样”,先守望,到等待苏醒绽放再到惊艳世界,按照一定的事理逻辑排列,且与后文中的“我们要做的,不只是唤醒沉睡的文明,更要传承它们,发扬它们,携着辉煌的文明走向未来”相照应。

19.C【解析】原句,神秘的古蜀文化“沉睡三千年,一醒天下惊”运用了比拟手法; A项,比兴;B项,夸张;C项,比拟; D项,互文。

20.第一处:“古蜀国”和“我们”调换顺序; 第二处:删掉“在.....中”或“让”。(改对一处得2分。)

【解析】“古蜀国对我们知之甚少”主客颠倒不合逻辑,应为“我们对古蜀国知之甚少”;“而在关于三星堆的热烈讨论中,让我们看到无数网友对文物的关心”。“在.....中,让....”句式杂糅,删去其一。

(二)语言文字运用 11(本题共2小题,10分)

21. 【答案示例】

(1)新疆棉花是棉中贵族;

(2)新疆棉花是白色黄金;

(3)新疆棉花洁白如雪。(写出两句,一句2分,不是比喻不得分。)

22. ①中国棉花看新疆;

②棉花产量也不断提高;

③新疆便用采棉机采棉。

(一点2分,意思对即可。)

【解析】第一处紧跟前一句“天下棉花看中国”,构成总起句,前后句式应该基本一致,后一句说到“新疆长绒棉”,所以此处应填①中国棉花看新疆;

第二处后文写棉花的总产量情况好,结合前文句式特点,所以此处应填②棉花产量也不断提高;

第三处后文主要写了采棉机的效率高,结合前句“早在 2018 年”,此处应填③新疆便用采棉机采棉。

23.参考立意

①自强自立;

②要有孝行;

③学会报恩;

④关爱他人;

⑤追求自我价值的实现;

⑥牺牲小我,成就大我;

......

同课章节目录