课件精讲05 回归无机物性质及应用-2021高考化学考前30天之回归课本 (24张ppt)

文档属性

| 名称 | 课件精讲05 回归无机物性质及应用-2021高考化学考前30天之回归课本 (24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 21:37:45 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

05-无机物的性质及应用

2021高考三轮复习之回归课本

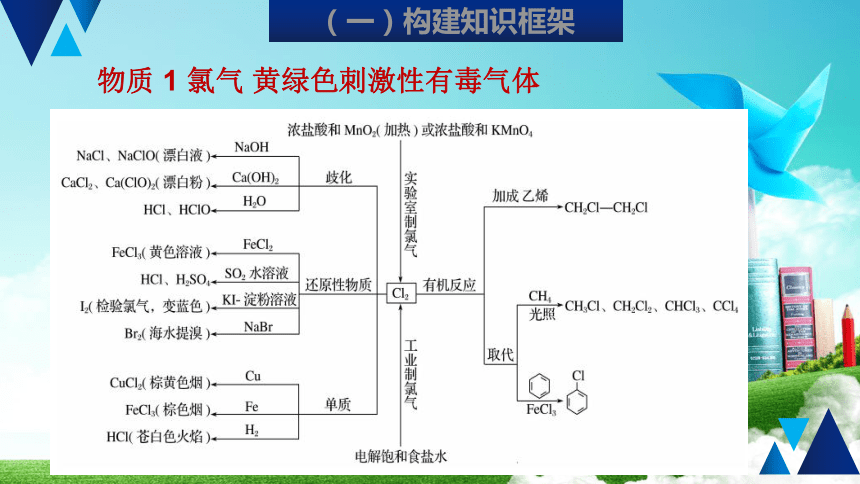

物质

1

氯气

黄绿色刺激性有毒气体

(一)构建知识框架

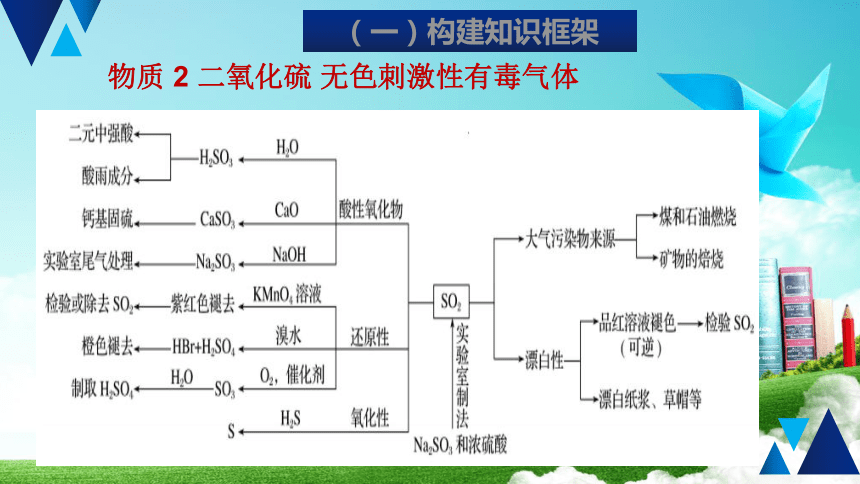

物质

2

二氧化硫

无色刺激性有毒气体

(一)构建知识框架

物质

3

硫酸

高沸点、难挥发性强酸

(一)构建知识框架

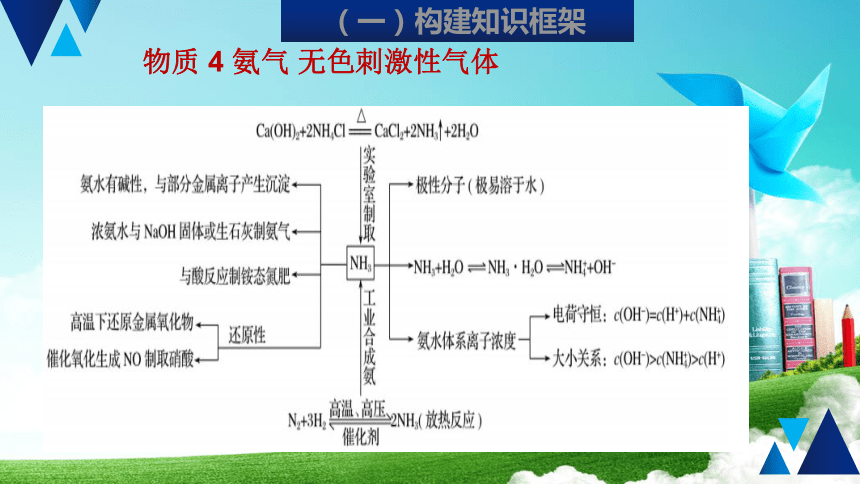

物质

4

氨气

无色刺激性气体

(一)构建知识框架

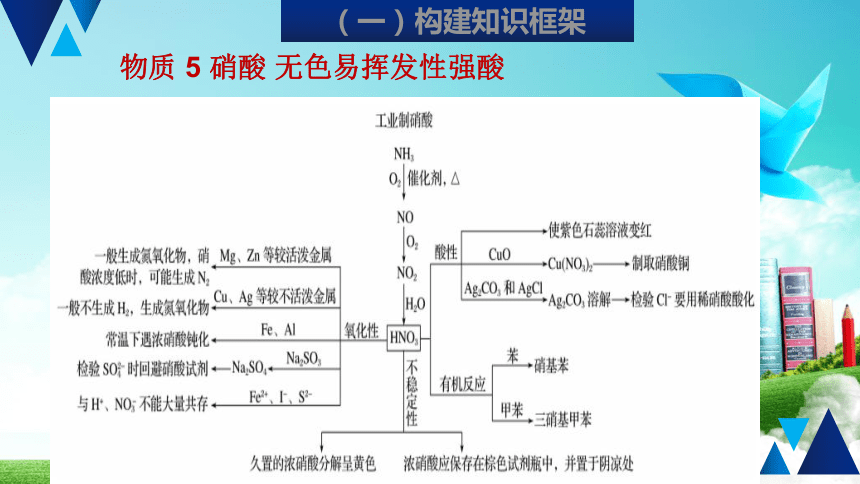

物质

5

硝酸

无色易挥发性强酸

(一)构建知识框架

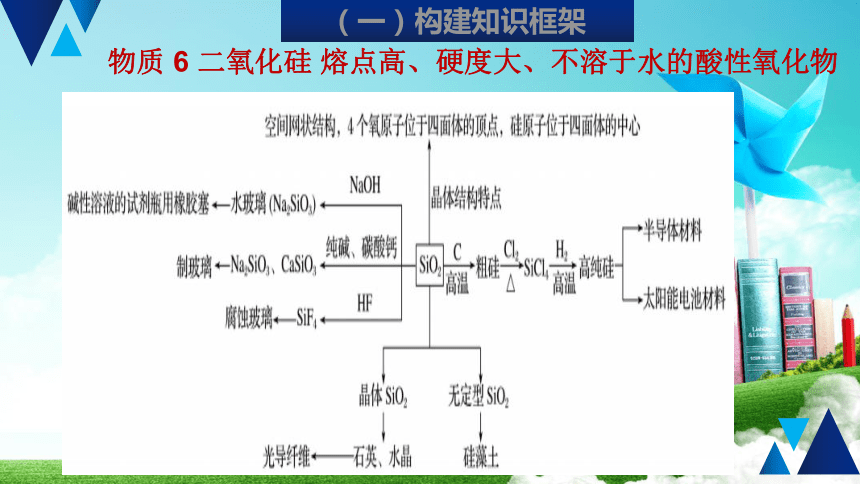

物质

6

二氧化硅

熔点高、硬度大、不溶于水的酸性氧化物

(一)构建知识框架

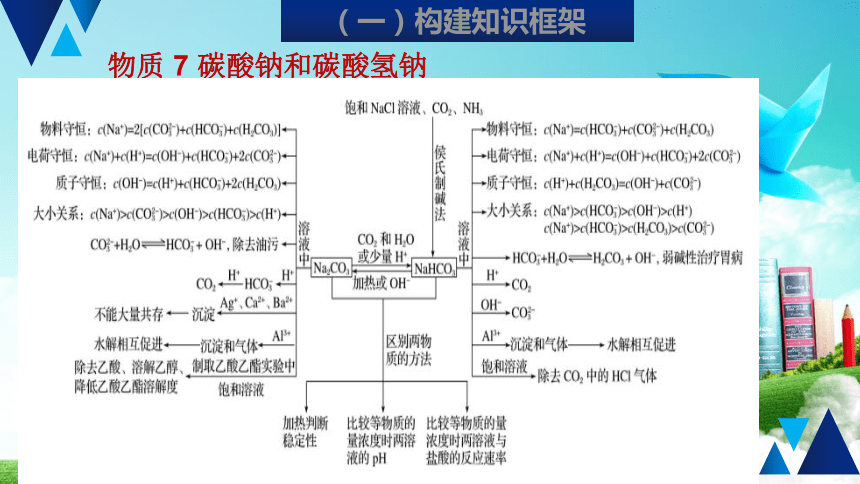

物质

7

碳酸钠和碳酸氢钠

(一)构建知识框架

物质

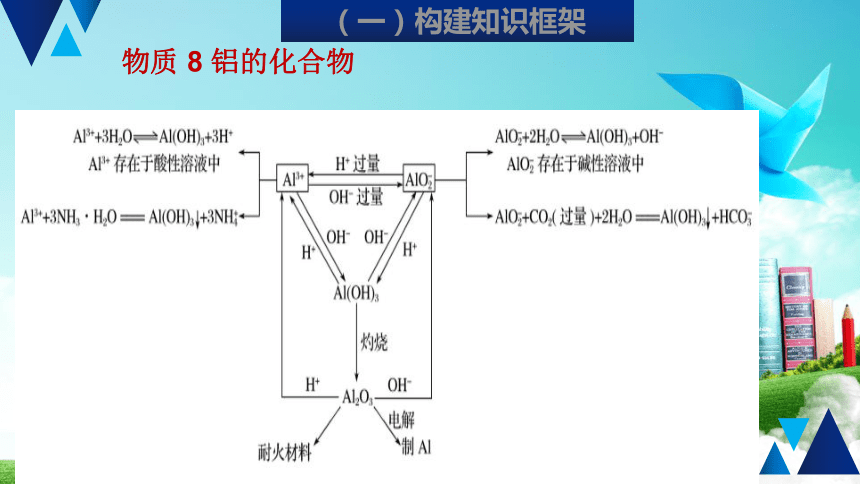

8

铝的化合物

(一)构建知识框架

物质

9

铁盐与亚铁盐

(一)构建知识框架

(1)过氧化钠吸收空气中的二氧化碳:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2

(二)重要方程式再现

1.常见金属及其化合物

(3)

纯

碱

溶

液

中

通

入

CO2

气

体

:

Na2CO3

+

CO2

+

H2O=2NaHCO3

(2)过氧化钠溶于水:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑

(4)电解饱和食盐水:2NaCl+2H2O

Cl2↑+H2↑+2NaOH

(5)

铝

片

溶

于

烧

碱

溶

液

:

2Al

+

2NaOH

+

2H2O=2NaAlO2

+

3H2↑

(6)用

AlCl3

溶液和氨水制备

Al(OH)3:AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl

(二)重要方程式再现

1.常见金属及其化合物

(7)NaAlO2溶液与

NaHCO3溶液混合:NaAlO2+NaHCO3+H2O=Al(OH)3↓+Na2CO3

(8)泡沫灭火器的反应原理:Al3++3HCO3-

=Al(OH)3↓+3CO2↑

(9)FeCl2溶液中滴加氯水:2FeCl2+Cl2=2FeCl3

(10)用

FeCl3溶液腐蚀铜片:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2

(11)铝热反应(金属氧化物

Fe3O4):3Fe3O4+8Al

9Fe+4Al2O3

(12)镁在二氧化碳中燃烧:2Mg+CO2

2MgO+C

(3)氯水滴入

KBr

溶液,比较

Cl2和

Br2的氧化性:

2KBr+Cl2=2KCl+Br2

2.常见非金属及其化合物

(二)重要方程式再现

(2)用烧碱溶液吸收尾气中的

Cl2:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O

(1)实验室用

MnO2和浓盐酸制氯气:MnO2+4HCl(浓)

MnCl2+Cl2↑+2H2O

(4)铜片溶于浓硫酸:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O

(5)SO2使溴水褪色:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr

(6)硫化氢与二氧化硫气体混合产生浅黄色沉淀:2H2S+SO2=3S↓+2H2O

(7)SO2型酸雨在空气中放置酸性增强:2H2SO3+O2=2H2SO4

(8)CuSO4溶液吸收

H2S

气体:CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4

2.常见非金属及其化合物

(二)重要方程式再现

(10)氨气的催化氧化反应:4NH3+5O2

4NO+6H2O

(9)实验室用

NH4Cl

取制氨气:2NH4Cl+Ca(OH)2

CaCl2+2NH3↑+2H2O

(11)

铜

溶

于

稀

硝

酸

:

3Cu

+

8HNO3(

稀

)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

(12)久置浓硝酸变黄:4HNO3

4NO2↑+O2↑+2H2O

(13)工业上制取粗硅:SiO2+2C

Si+2CO↑

(14)硅酸钠溶液中通入少量

CO2:Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3

30

(1)利用次氯酸具有强氧化性可用于漂白织物。

( )

(2)浓HCl制备纯净Cl2时可让气体产物先通过浓H2SO4,后通过饱和食盐水。

( )

(3)漂白粉在空气中久置变质是由于漂白粉中的CaCl2

与空气中的CO2反应生成CaCO3。

( )

(4)液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封。

( )

(5)向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯,振荡、静置,溶液上层呈橙红色说明Br-的还原性强于Cl-。

( )

×

×

√

√

√

正误判断

30

(6)为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可。

( )

(7)等物质的量的铁和铝分别与足量氯气完全反应时转移的电子数相等。

( )

(8)漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张。

( )

(9)除去氯气中的HCl气体,装置如图。

( )

(10)向含I-的无色溶液中滴加少量新制氯水,再滴加淀粉溶液,现象是溶液变成蓝色,说明氧化性:Cl2>I2。

( )

×

×

×

√

√

正误判断

31

(11)除去Cu粉中混有CuO的操作是加入稀HNO3溶解,过滤、洗涤、干燥。

( )(12)铁比铜金属性强的实际应用是FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板。( )(13)将铜粉加入1.0

mol·L-1Fe2(SO4)3溶液中,现象是溶液变蓝、有黑色固体出现。

( )(14)铝与Fe2O3发生铝热反应后固体物质增重。

( )(15)H2通过灼热的CuO粉末,反应后固体物质增重。( )(16)FeCl3溶液可用于铜质印刷线路板制作的原理是FeCl3能从含Cu2+的溶液中置换出铜。

( )

×

×

×

×

×

×

正误判断

31

(17)CuSO4溶液中通入CO2气体产生蓝色沉淀。

( )(18)CuSO4溶液与H2S反应的离子方程式为Cu2++S2-=CuS↓。( )(19)气体通过无水CuSO4粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气。

( )(20)浓HNO3中加入过量的Cu,反应生成的气体有NO2和NO。

( )(21)用稀盐酸除去铜锈的离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O。( )(22)镧镍合金能大量吸收H2形成金属氢化物,可作储氢材料。

( )

×

×

√

√

√

×

正误判断

32

(23)纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子,其本质是纳米铁粉对重金属离子较强的物理吸附。

( )(24)常温下,将铁片浸入足量浓硫酸中,铁片不溶解,则说明常温下,铁与浓硫酸一定没有发生化学反应。

( )(25)将稀HNO3加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液,有气体生成,溶液呈血红色,说明稀HNO3将铁氧化为Fe3+。

( )(26)将铜粉加入1.0

mol·L-1

Fe2(SO4)3溶液中,溶液变蓝、有黑色固体出现,说明金属铁比铜活泼。

( )(27)浓盐酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑。( )

×

×

×

×

×

正误判断

32

(28)FeCl3与氢碘酸反应生成棕色物质的离子方程式为

2Fe3++2I-=2Fe2++I2。

( )(29)硫化亚铁溶于稀硝酸中:FeS+2H+=Fe2++H2S↑。

( )(30)磁性氧化铁溶于稀HNO3:Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O( )(31)铁在高温下与H2O(g)发生置换反应生成Fe2O3。( )(32)向FeSO4溶液中先滴入KSCN溶液,再滴加H2O2溶液,加入H2O2后溶液变成血红色,说明Fe2+既有氧化性又有还原性。

( )(33)保存FeSO4时可向溶液中加入Fe和稀盐酸。

( )

×

×

×

×

×

√

正误判断

33

(34)将浓HNO3滴入用砂纸打磨过的铝条中,产生红棕色气体。

( )(35)用坩埚钳夹住一小块用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热,熔化后的液态铝滴落下来,说明Al的熔点较低。

( )(36)氯化铝溶液滴入浓氢氧化钠溶液中,产生大量白色沉淀。

( )(37)制备Al(OH)3悬浊液:向1

mol·L-1

AlCl3溶液中加过量的6

mol·L-1

NaOH溶液。

( )(38)Al片溶于NaOH溶液中,产生气体:

2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。

( )

×

×

×

×

√

正误判断

33

(39)AlCl3溶液中加入过量稀氨水:

Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2O。

( )(40)明矾净水的原理是明矾水解生成Al(OH)3胶体吸附悬浮物同时杀菌消毒。

( )(41)常温下将Al片放入浓HNO3中无明显现象可得出Al与浓HNO3不反应。

( )(42)向NaAlO2溶液中滴加NaHCO3溶液,有沉淀和气体生成。( )(43)做完实验后,剩余的白磷放回原试剂瓶,不能随意丢弃。( )

×

×

×

√

×

正误判断

34

(44)钠在空气中燃烧可生成多种氧化物。23

g钠充分燃烧时转移电子数为NA。

( )

(45)1

L

0.1

mol/L的Na2CO3溶液中CO32-、HCO3-和H2CO3的粒子数之和为0.1NA。

( )

(46)将稀盐酸滴入碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液,立即产生气泡

( )

(47)用热的烧碱溶液洗去油污,是因为Na2CO3可直接与油污反应。

( )

(48)CO2通过Na2O2粉末后固体物质增重。( )

×

×

√

√

√

正误判断

34

(49)碳酸氢钠受热分解实验如图所示。

( )

(50)Na2O2与水反应是水作还原剂的氧化还原反应。

( )

(51)灼烧白色粉末,火焰成黄色,证明原粉末中有Na+,无K+。

( )

(52)海水中提取镁的过程中,可以将MgCl2溶液蒸干得到MgCl2。( )

(53)保存液溴时向其中加入少量酒精,减少挥发。( )

×

×

×

×

×

正误判断

05-无机物的性质及应用

2021高考三轮复习之回归课本

物质

1

氯气

黄绿色刺激性有毒气体

(一)构建知识框架

物质

2

二氧化硫

无色刺激性有毒气体

(一)构建知识框架

物质

3

硫酸

高沸点、难挥发性强酸

(一)构建知识框架

物质

4

氨气

无色刺激性气体

(一)构建知识框架

物质

5

硝酸

无色易挥发性强酸

(一)构建知识框架

物质

6

二氧化硅

熔点高、硬度大、不溶于水的酸性氧化物

(一)构建知识框架

物质

7

碳酸钠和碳酸氢钠

(一)构建知识框架

物质

8

铝的化合物

(一)构建知识框架

物质

9

铁盐与亚铁盐

(一)构建知识框架

(1)过氧化钠吸收空气中的二氧化碳:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2

(二)重要方程式再现

1.常见金属及其化合物

(3)

纯

碱

溶

液

中

通

入

CO2

气

体

:

Na2CO3

+

CO2

+

H2O=2NaHCO3

(2)过氧化钠溶于水:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑

(4)电解饱和食盐水:2NaCl+2H2O

Cl2↑+H2↑+2NaOH

(5)

铝

片

溶

于

烧

碱

溶

液

:

2Al

+

2NaOH

+

2H2O=2NaAlO2

+

3H2↑

(6)用

AlCl3

溶液和氨水制备

Al(OH)3:AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl

(二)重要方程式再现

1.常见金属及其化合物

(7)NaAlO2溶液与

NaHCO3溶液混合:NaAlO2+NaHCO3+H2O=Al(OH)3↓+Na2CO3

(8)泡沫灭火器的反应原理:Al3++3HCO3-

=Al(OH)3↓+3CO2↑

(9)FeCl2溶液中滴加氯水:2FeCl2+Cl2=2FeCl3

(10)用

FeCl3溶液腐蚀铜片:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2

(11)铝热反应(金属氧化物

Fe3O4):3Fe3O4+8Al

9Fe+4Al2O3

(12)镁在二氧化碳中燃烧:2Mg+CO2

2MgO+C

(3)氯水滴入

KBr

溶液,比较

Cl2和

Br2的氧化性:

2KBr+Cl2=2KCl+Br2

2.常见非金属及其化合物

(二)重要方程式再现

(2)用烧碱溶液吸收尾气中的

Cl2:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O

(1)实验室用

MnO2和浓盐酸制氯气:MnO2+4HCl(浓)

MnCl2+Cl2↑+2H2O

(4)铜片溶于浓硫酸:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O

(5)SO2使溴水褪色:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr

(6)硫化氢与二氧化硫气体混合产生浅黄色沉淀:2H2S+SO2=3S↓+2H2O

(7)SO2型酸雨在空气中放置酸性增强:2H2SO3+O2=2H2SO4

(8)CuSO4溶液吸收

H2S

气体:CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4

2.常见非金属及其化合物

(二)重要方程式再现

(10)氨气的催化氧化反应:4NH3+5O2

4NO+6H2O

(9)实验室用

NH4Cl

取制氨气:2NH4Cl+Ca(OH)2

CaCl2+2NH3↑+2H2O

(11)

铜

溶

于

稀

硝

酸

:

3Cu

+

8HNO3(

稀

)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

(12)久置浓硝酸变黄:4HNO3

4NO2↑+O2↑+2H2O

(13)工业上制取粗硅:SiO2+2C

Si+2CO↑

(14)硅酸钠溶液中通入少量

CO2:Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3

30

(1)利用次氯酸具有强氧化性可用于漂白织物。

( )

(2)浓HCl制备纯净Cl2时可让气体产物先通过浓H2SO4,后通过饱和食盐水。

( )

(3)漂白粉在空气中久置变质是由于漂白粉中的CaCl2

与空气中的CO2反应生成CaCO3。

( )

(4)液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封。

( )

(5)向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯,振荡、静置,溶液上层呈橙红色说明Br-的还原性强于Cl-。

( )

×

×

√

√

√

正误判断

30

(6)为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可。

( )

(7)等物质的量的铁和铝分别与足量氯气完全反应时转移的电子数相等。

( )

(8)漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张。

( )

(9)除去氯气中的HCl气体,装置如图。

( )

(10)向含I-的无色溶液中滴加少量新制氯水,再滴加淀粉溶液,现象是溶液变成蓝色,说明氧化性:Cl2>I2。

( )

×

×

×

√

√

正误判断

31

(11)除去Cu粉中混有CuO的操作是加入稀HNO3溶解,过滤、洗涤、干燥。

( )(12)铁比铜金属性强的实际应用是FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板。( )(13)将铜粉加入1.0

mol·L-1Fe2(SO4)3溶液中,现象是溶液变蓝、有黑色固体出现。

( )(14)铝与Fe2O3发生铝热反应后固体物质增重。

( )(15)H2通过灼热的CuO粉末,反应后固体物质增重。( )(16)FeCl3溶液可用于铜质印刷线路板制作的原理是FeCl3能从含Cu2+的溶液中置换出铜。

( )

×

×

×

×

×

×

正误判断

31

(17)CuSO4溶液中通入CO2气体产生蓝色沉淀。

( )(18)CuSO4溶液与H2S反应的离子方程式为Cu2++S2-=CuS↓。( )(19)气体通过无水CuSO4粉末变蓝,证明原气体中含有水蒸气。

( )(20)浓HNO3中加入过量的Cu,反应生成的气体有NO2和NO。

( )(21)用稀盐酸除去铜锈的离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O。( )(22)镧镍合金能大量吸收H2形成金属氢化物,可作储氢材料。

( )

×

×

√

√

√

×

正误判断

32

(23)纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子,其本质是纳米铁粉对重金属离子较强的物理吸附。

( )(24)常温下,将铁片浸入足量浓硫酸中,铁片不溶解,则说明常温下,铁与浓硫酸一定没有发生化学反应。

( )(25)将稀HNO3加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液,有气体生成,溶液呈血红色,说明稀HNO3将铁氧化为Fe3+。

( )(26)将铜粉加入1.0

mol·L-1

Fe2(SO4)3溶液中,溶液变蓝、有黑色固体出现,说明金属铁比铜活泼。

( )(27)浓盐酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑。( )

×

×

×

×

×

正误判断

32

(28)FeCl3与氢碘酸反应生成棕色物质的离子方程式为

2Fe3++2I-=2Fe2++I2。

( )(29)硫化亚铁溶于稀硝酸中:FeS+2H+=Fe2++H2S↑。

( )(30)磁性氧化铁溶于稀HNO3:Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O( )(31)铁在高温下与H2O(g)发生置换反应生成Fe2O3。( )(32)向FeSO4溶液中先滴入KSCN溶液,再滴加H2O2溶液,加入H2O2后溶液变成血红色,说明Fe2+既有氧化性又有还原性。

( )(33)保存FeSO4时可向溶液中加入Fe和稀盐酸。

( )

×

×

×

×

×

√

正误判断

33

(34)将浓HNO3滴入用砂纸打磨过的铝条中,产生红棕色气体。

( )(35)用坩埚钳夹住一小块用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热,熔化后的液态铝滴落下来,说明Al的熔点较低。

( )(36)氯化铝溶液滴入浓氢氧化钠溶液中,产生大量白色沉淀。

( )(37)制备Al(OH)3悬浊液:向1

mol·L-1

AlCl3溶液中加过量的6

mol·L-1

NaOH溶液。

( )(38)Al片溶于NaOH溶液中,产生气体:

2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。

( )

×

×

×

×

√

正误判断

33

(39)AlCl3溶液中加入过量稀氨水:

Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2O。

( )(40)明矾净水的原理是明矾水解生成Al(OH)3胶体吸附悬浮物同时杀菌消毒。

( )(41)常温下将Al片放入浓HNO3中无明显现象可得出Al与浓HNO3不反应。

( )(42)向NaAlO2溶液中滴加NaHCO3溶液,有沉淀和气体生成。( )(43)做完实验后,剩余的白磷放回原试剂瓶,不能随意丢弃。( )

×

×

×

√

×

正误判断

34

(44)钠在空气中燃烧可生成多种氧化物。23

g钠充分燃烧时转移电子数为NA。

( )

(45)1

L

0.1

mol/L的Na2CO3溶液中CO32-、HCO3-和H2CO3的粒子数之和为0.1NA。

( )

(46)将稀盐酸滴入碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液,立即产生气泡

( )

(47)用热的烧碱溶液洗去油污,是因为Na2CO3可直接与油污反应。

( )

(48)CO2通过Na2O2粉末后固体物质增重。( )

×

×

√

√

√

正误判断

34

(49)碳酸氢钠受热分解实验如图所示。

( )

(50)Na2O2与水反应是水作还原剂的氧化还原反应。

( )

(51)灼烧白色粉末,火焰成黄色,证明原粉末中有Na+,无K+。

( )

(52)海水中提取镁的过程中,可以将MgCl2溶液蒸干得到MgCl2。( )

(53)保存液溴时向其中加入少量酒精,减少挥发。( )

×

×

×

×

×

正误判断

同课章节目录