初中物理人教版八年级上册第一章 机械运动1.4 测量平均速度 学案有答案

文档属性

| 名称 | 初中物理人教版八年级上册第一章 机械运动1.4 测量平均速度 学案有答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 322.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-05-12 07:55:25 | ||

图片预览

文档简介

第4节 测量平均速度

【自主预习探新知】

【新知初探】

测量平均速度

1.实验原理:________。

2.实验器材:主要的测量工具是小车、斜面、________和________,用来测量________和________。

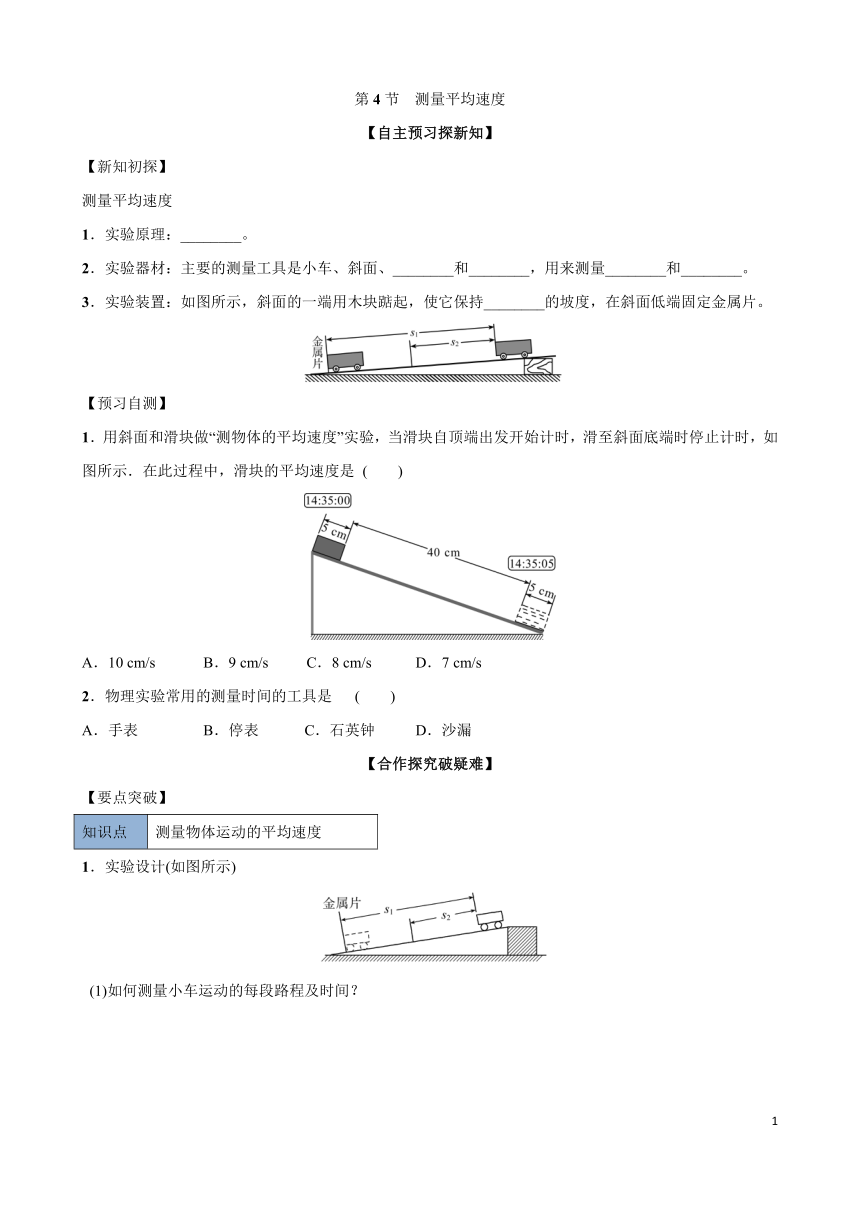

3.实验装置:如图所示,斜面的一端用木块踮起,使它保持________的坡度,在斜面低端固定金属片。

【预习自测】

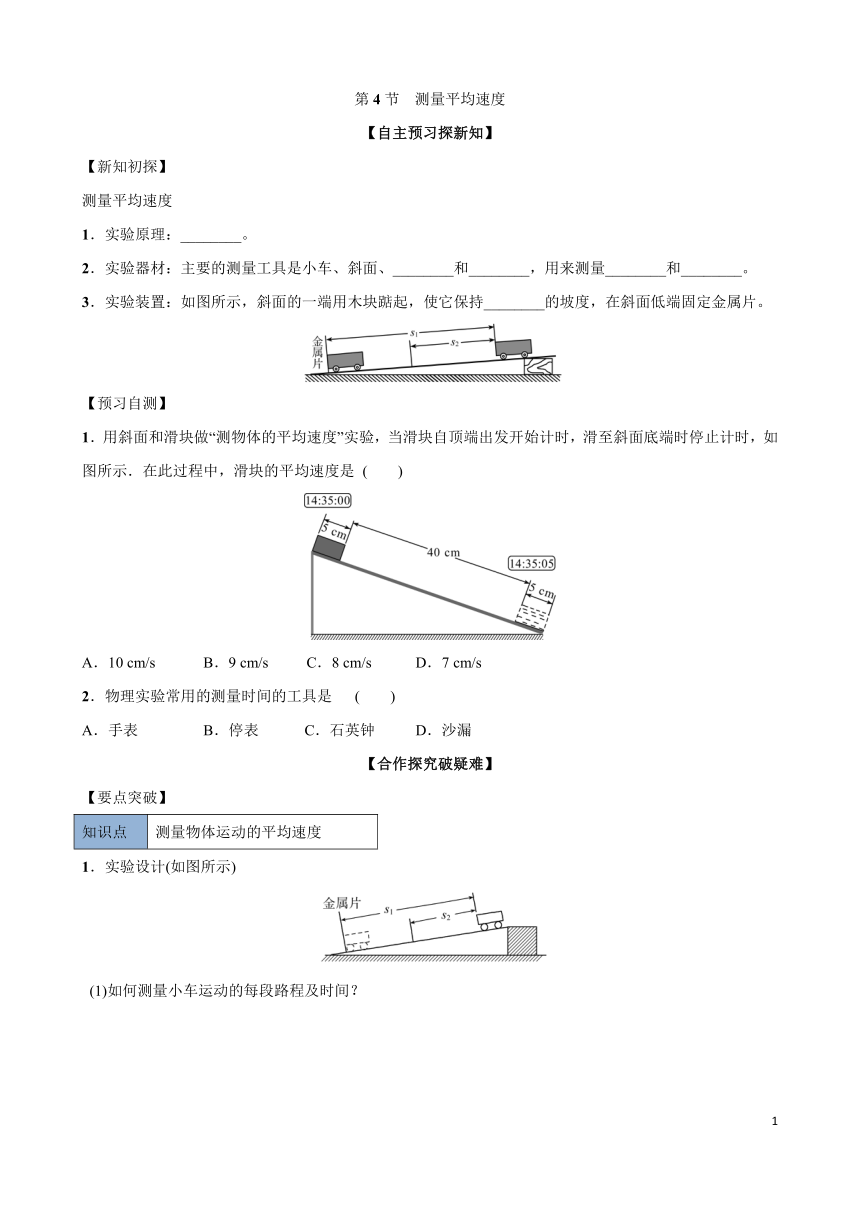

1.用斜面和滑块做“测物体的平均速度”实验,当滑块自顶端出发开始计时,滑至斜面底端时停止计时,如图所示.在此过程中,滑块的平均速度是 ( )

A.10 cm/s B.9 cm/s C.8 cm/s D.7 cm/s

2.物理实验常用的测量时间的工具是 ( )

A.手表 B.停表 C.石英钟 D.沙漏

【合作探究破疑难】

【要点突破】

知识点

测量物体运动的平均速度

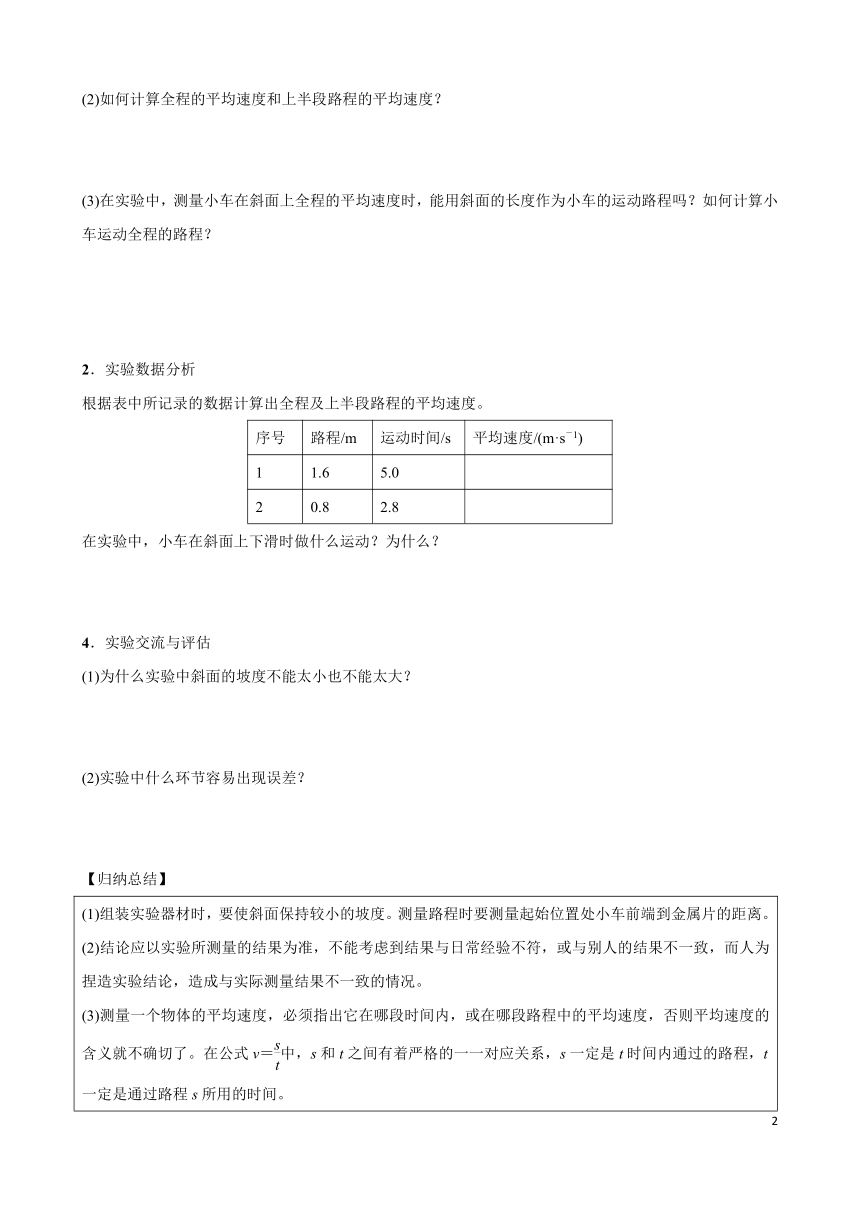

1.实验设计(如图所示)

(1)如何测量小车运动的每段路程及时间?

(2)如何计算全程的平均速度和上半段路程的平均速度?

(3)在实验中,测量小车在斜面上全程的平均速度时,能用斜面的长度作为小车的运动路程吗?如何计算小车运动全程的路程?

2.实验数据分析

根据表中所记录的数据计算出全程及上半段路程的平均速度。

序号

路程/m

运动时间/s

平均速度/(m·s-1)

1

1.6

5.0

2

0.8

2.8

在实验中,小车在斜面上下滑时做什么运动?为什么?

4.实验交流与评估

(1)为什么实验中斜面的坡度不能太小也不能太大?

(2)实验中什么环节容易出现误差?

【归纳总结】

(1)组装实验器材时,要使斜面保持较小的坡度。测量路程时要测量起始位置处小车前端到金属片的距离。

(2)结论应以实验所测量的结果为准,不能考虑到结果与日常经验不符,或与别人的结果不一致,而人为捏造实验结论,造成与实际测量结果不一致的情况。

(3)测量一个物体的平均速度,必须指出它在哪段时间内,或在哪段路程中的平均速度,否则平均速度的含义就不确切了。在公式v=中,s和t之间有着严格的一一对应关系,s一定是t时间内通过的路程,t一定是通过路程s所用的时间。

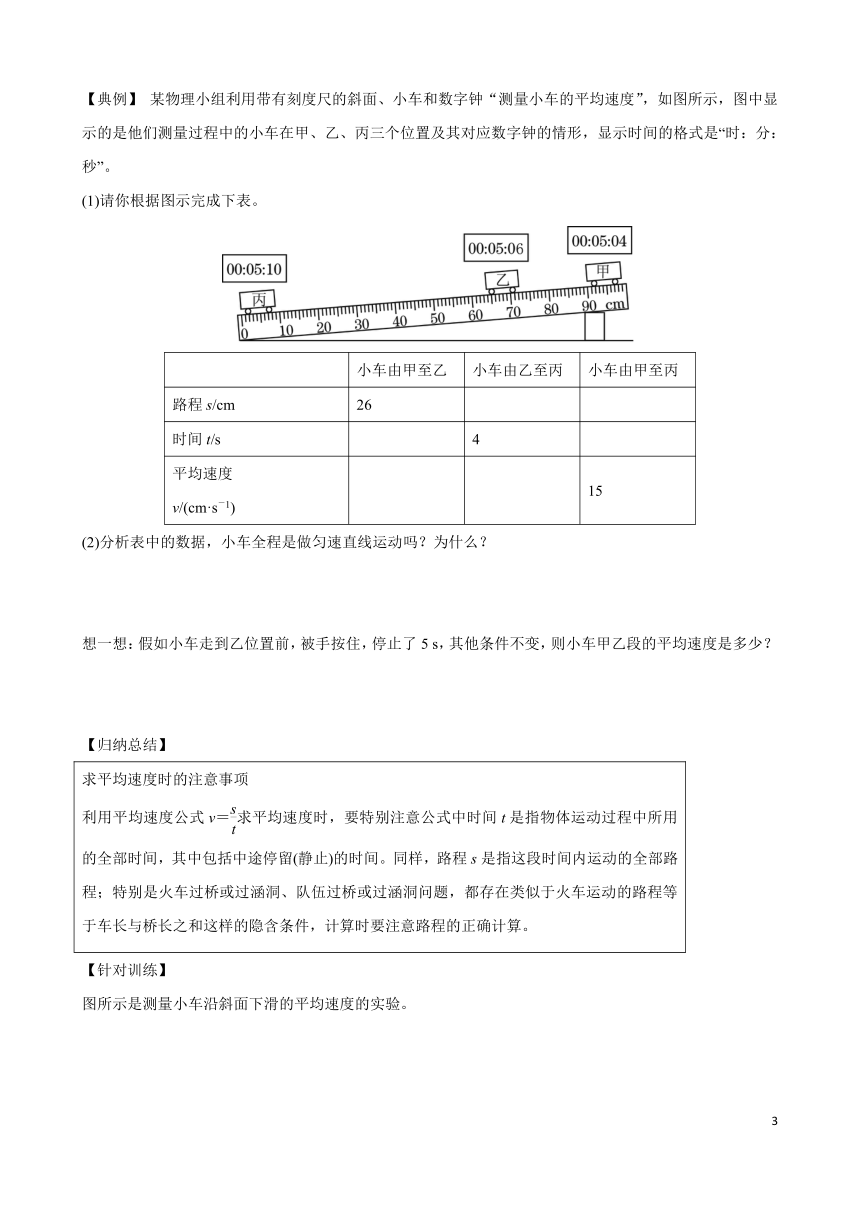

【典例】 某物理小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应数字钟的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。

(1)请你根据图示完成下表。

小车由甲至乙

小车由乙至丙

小车由甲至丙

路程s/cm

26

时间t/s

4

平均速度

v/(cm·s-1)

15

(2)分析表中的数据,小车全程是做匀速直线运动吗?为什么?

想一想:假如小车走到乙位置前,被手按住,停止了5 s,其他条件不变,则小车甲乙段的平均速度是多少?

【归纳总结】

求平均速度时的注意事项

利用平均速度公式v=求平均速度时,要特别注意公式中时间t是指物体运动过程中所用的全部时间,其中包括中途停留(静止)的时间。同样,路程s是指这段时间内运动的全部路程;特别是火车过桥或过涵洞、队伍过桥或过涵洞问题,都存在类似于火车运动的路程等于车长与桥长之和这样的隐含条件,计算时要注意路程的正确计算。

【针对训练】

图所示是测量小车沿斜面下滑的平均速度的实验。

(1)实验原理是________。

(2)实验中,为了方便计时,应使斜面的坡度较________。(选填“大”或“小”)

(3)实验中,小车通过s1的平均速度为v1,通过s2的平均速度为v2,通过s3的平均速度为v3,那么v1、v2、v3的大小关系是________。

(4)如果让小车过了起点A才开始计时,则会使测到的平均速度偏________ (选填“大”或“小”) 。

【达标检测】 (10分钟)

1.有关物体运动的速度、路程、时间之间的关系,下列说法正确的是 ( )

A.速度大的物体,通过的路程长

B.运动时间短的物体,速度一定大

C.物体做匀速直线运动过程中,通过的路程越长,所需的时间越长

D.以上说法都不正确

2.关于平均速度,下列说法正确的是 ( )

A.只要求出某一段路程中的平均速度,便可知整个路程中的平均速度

B.平均速度就是速度的平均值

C.平均速度一定要指明是哪一段路程或哪一段时间内的

D.前一段路程中的平均速度比后一段路程中的平均速度小

3.在测物体平均速度的实验中,如果测出物体的运动时间比实际值偏长,则测量出的物体的平均速度 ( )

A.跟实际值相同 B.比实际值偏大C.比实际值偏小 D.不能确定

4.有两个同学,用下面的方法来测量小钢球运动的平均速度。在水平桌面上的一条直线上标有A、B、C三个点,拿一根分度值为1 mm的米尺紧靠直线,A、B、C三点在米尺上对应的读数如图甲所示。当小钢球贴着米尺运动经过A、B、C三点时,两同学用手表记下了小钢球经过A、B、C三点时对应的时刻,如图乙所示。则小钢球在通过AB、BC和AC各段路程时,平均速度分别为vAB=__________;vBC =__________;vAC=__________。

乙

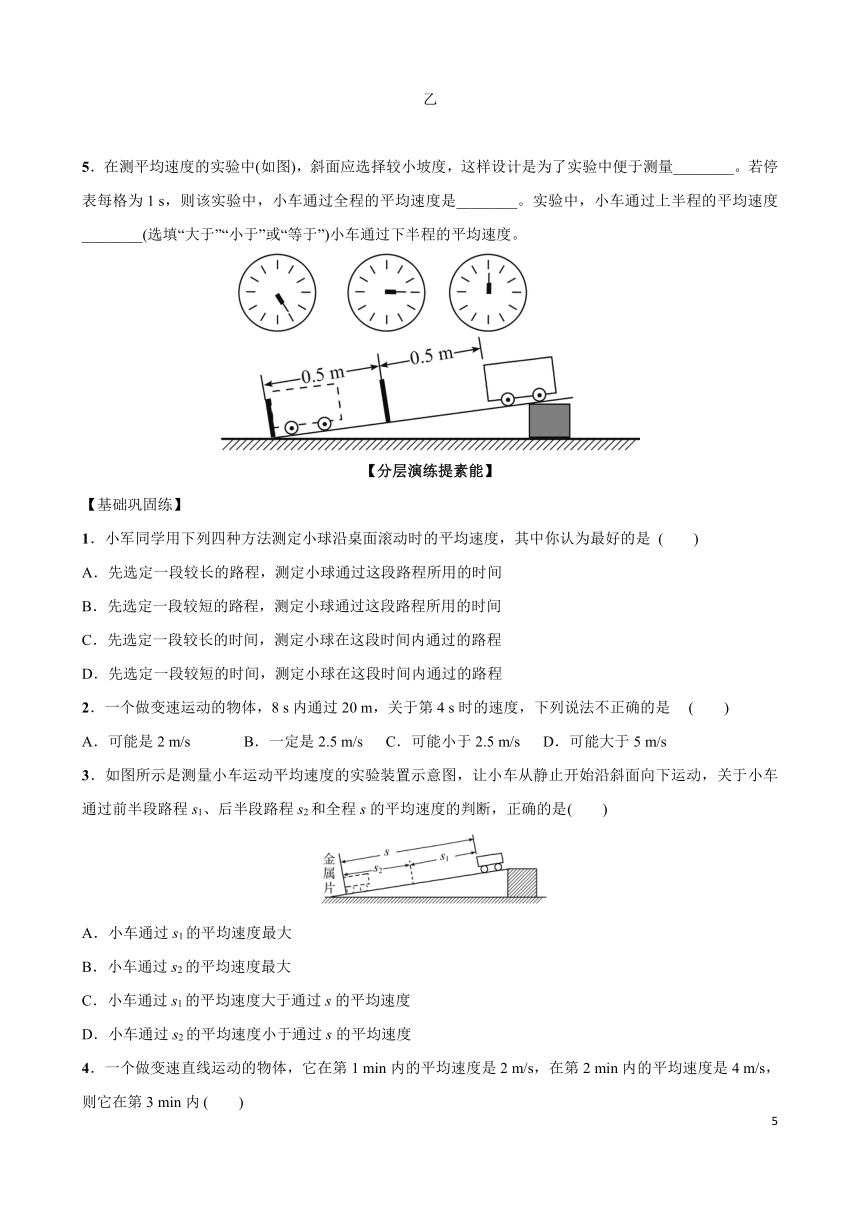

5.在测平均速度的实验中(如图),斜面应选择较小坡度,这样设计是为了实验中便于测量________。若停表每格为1 s,则该实验中,小车通过全程的平均速度是________。实验中,小车通过上半程的平均速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)小车通过下半程的平均速度。

【分层演练提素能】

【基础巩固练】

1.小军同学用下列四种方法测定小球沿桌面滚动时的平均速度,其中你认为最好的是 ( )

A.先选定一段较长的路程,测定小球通过这段路程所用的时间

B.先选定一段较短的路程,测定小球通过这段路程所用的时间

C.先选定一段较长的时间,测定小球在这段时间内通过的路程

D.先选定一段较短的时间,测定小球在这段时间内通过的路程

2.一个做变速运动的物体,8 s内通过20 m,关于第4 s时的速度,下列说法不正确的是 ( )

A.可能是2 m/s B.一定是2.5 m/s C.可能小于2.5 m/s D.可能大于5 m/s

3.如图所示是测量小车运动平均速度的实验装置示意图,让小车从静止开始沿斜面向下运动,关于小车通过前半段路程s1、后半段路程s2和全程s的平均速度的判断,正确的是 ( )

A.小车通过s1的平均速度最大

B.小车通过s2的平均速度最大

C.小车通过s1的平均速度大于通过s的平均速度

D.小车通过s2的平均速度小于通过s的平均速度

4.一个做变速直线运动的物体,它在第1 min内的平均速度是2 m/s,在第2 min内的平均速度是4 m/s,则它在第3 min内 ( )

A.通过的路程一定是360 m B.平均速度一定大于4 m/s

C.通过的路程一定大于120 m D.通过的路程和平均速度都无法确定

5.一只小虫跌落在小李的新铅笔上,小李突发奇想,驱赶小虫从铅笔的左端爬到右端用时5 s。并用刻度尺测量铅笔的长度,如图所示,铅笔的长度是________cm;那么小虫爬行的平均速度约是________m/s;如果以小虫为参照物,铅笔是______(选填“运动”或“静止”)的。

6.小明要测量自己100 m跑的平均速度和其中后60 m跑的平均速度,他请来三位同学,按以下步骤进行了测量。

a.选出两个同学做计时员,分别站在距起点________m和________m处;

b.在操场上量出100 m的路程;

c.选一位同学做发令员,站在起点处发令,发令员大声喊:“预备——跑”!同时迅速向下挥动小红旗表示开始;

d.小明跑完全程,计时员从听到“跑”声开始记时,分别记下小明跑到自己所站位置时的时间。

你认为以上步骤的合理顺序是_________

________________________________________________________________________。

(2)在步骤a的空格处填上适当的内容。

(3)步骤____的内容需要改进,应改为__________。

(4)请你按实验要求设计一个记录数据的表格

7.如图所示,在“研究充水玻璃管中气泡的运动规律”实验中。

(1)气泡上升过程中,若以_____________为参照物,玻璃管的塞子是运动的。

(2)若测得气泡从管子的底端运动到顶端的路程为56 cm,所用的时间为8 s,则在这个过程中气泡的平均速度为________m/s。

(3)为了判断气泡是否做匀速直线运动,需要测量气泡运动的路程和时间,为便于测量,应使气泡在管内运动得较________(选填“快”或“慢”)。

【提能综合练】

8.蚊香生产者为了节约原料和用户使用方便,要根据蚊香的燃烧速度生产规格不同的各种蚊香。有一种蚊香如图所示,请你设计一个实验,测出该蚊香正常燃烧的速度(假设蚊香燃烧的快慢是相同的)。

(1)实验中所用的器材有:__________________________________ __。

(2)请写出实验步骤并设计一张表格记录实验需要测量的数据。

9.小明参加学校田径队进行短跑训练,王老师为了帮他进一步提高成绩,对他的百米成绩进行了分析测试,在每隔20 m处安排了一个计时员,各计时员在发令员鸣枪时起动秒表,跑经指定位置时按停秒表,他们的读数分别是2.9 s、5.5 s、7.9 s、10.7 s、12.8 s,通过这些数据可知道:

(1)小明跑100 m的平均速度是________;

(2)小明在第________个20 m速度最快,平均速度是________;

(3)小明在第________个阶段的速度低于全程的平均速度,为了提高成绩,你对他的建议是________。

10.如图所示为两个小球运动过程的频闪照片,闪光时间间隔为1 s,图上数字为闪光时刻编号,请按提示描述这两个小球的运动,图中每一个小格的长度为 0.2 m。

(1)求出小球B在编号3至编号7这段时间间隔内的平均速度vB=________ m/s。

(2)分别求出小球A在编号1至编号3这段时间间隔内的平均速度v1=________ m/s;小球A在编号5至编号7这段时间间隔内的平均速度v2=________ m/s。

(3)小球A在编号1至编号7这段时间间隔内的速度逐渐________(选填“变大”或“变小”)。

【拓展创新练】

11.国庆节期间,小芳和同学们乘火车从襄樊回重庆,当火车行至襄渝铁路大巴山冷水隧道前一段平直轨道时,小芳对其他同学说:“我们能否用手边的器材估测出火车的速度?”许多同学参加了测量,他们各自的做法如下:

(1)小芳听到列车上广播“前方3 km便是大巴山冷水隧道”。恰好此时火车鸣笛,小芳测得经t时间后听到大巴山反射来的回声后说:“我已能算出火车的速度。”

(2)坐在窗旁的小军不动声色,看着窗外每隔100 m的电线杆,并数着自己脉搏跳动的次数,数出每通过两根电线杆时自己脉搏跳动了N次,小军突然宣布:“我已测出火车的速度。”设小军自己平时每分钟脉搏跳动n次。

(3)小强跑到列车驾驶室,回来后笑着说:“我已知道了火车的速度。”

(4)小慧看着自己的手表,问了一下乘务员每根铁轨长L,数出t时间内铁轨响了N次,小慧说自己的方法也可以测火车的速度。

请你判断一下,小芳、小军能否测出火车的速度?如果能,他们的测量结果是什么?小强、小慧的方法能否测出火车的速度(此问只回答,不需算出)?

参考答案及解析

第4节 测量平均速度

【自主预习·探新知】

[新知初探]

1.v= 2.刻度尺 停表 长度 时间

3.较小

[预习自测]

1.B 2.B

【合作探究·破疑难】

[要点突破]

知识点

1.(1)小车运动的路程用刻度尺测量,小车运动的时间用停表测量。

(2)全程的平均速度用全程的总路程除以通过全程所用的时间;上半段路程的平均速度用上半段的路程除以通过上半段路程所用的时间。

(3)不能。应用终点处小车车头位置到起点处小车车头的位置间的距离作为其运动路程。

2.0.32 0.29

3.变速直线运动。因为小车速度越来越大。

4.(1)斜面的坡度过小,小车可能停在中间某点不下滑;斜面的坡度过大,用的时间太短,可能导致实验误差过大。

(2)时间记录与小车开始下滑可能不同步,会存在误差;小车撞击金属片时刻与停止计时时刻不同也会存在误差。

[典例](1)数据如下表所示:

小车由甲至乙

小车由乙至丙

小车由甲至丙

路程s/cm

64

90

时间t/s

2

6

平均速度

v/(cm·s-1)

13

16

(2)不是。分析表中数据可知小车前段路程运动慢,后段路程运动快。

解析:从甲到乙的平均速度v1===13 cm/s,从乙到丙的平均速度v2===16 cm/s,从甲到丙的平均速度v3===15 cm/s,由此知小车全程做变速运动。

[想一想]

7 cm/s 解析:如果在途中停止了5 s,则小车的运动时间为t=5 s+2 s=7 s,所以平均速度v===3.7 cm/s。

[针对训练]

(1)v= (2)小 (3)v3>v1>v2 (4)大 解析:(1)本实验需要根据公式v=计算平均速度。(2)要方便计时,应使小车通过斜面的时间长一些,所以坡度要小一些。(3)由于小车在下滑过程中做加速运动,所以上半段的平均速度最小,下半段的平均速度最大,全程的平均速度居中。(4)小车过了起点A开始计时,会使测得的时间偏短,所以测得的平均速度会偏大。

[达标检测]

1.C 解析:根据v=,物体运动的平均速度受两个因素影响,所以运动时间短的物体未必速度大,B错误;根据s=vt,若v大,而t小,s未必大,A错误;若v一定,则s与t成正比,C正确。

2.C 解析:平均速度反映的是物体运动的平均快慢程度,只能大体反映物体的运动情况。平均速度在数值上等于物体运动路程与对应时间的比值,不同运动路段平均速度可能不同。故C选项正确。

3.C 解析:由测平均速度的实验原理v=可知,如果测量时间偏长,则计算出的运动物体的平均速度偏小,故C选项正确。

4.0.03 m/s 0.02 m/s 0.024 m/s

解析:由题图可知sAB=30 cm=0.3 m,sBC=30 cm=0.3 m;tAB=10 s,tBC=15 s。

故vAB===0.03 m/s;vBC===0.02 m/s;vAC===0.024 m/s。

5.时间 0.2 小于 解析:(1)实验中斜面应保持较小的坡度,这是为了便于测量时间;(2)小车运动距离s=0.5 m+0.5 m=1 m,t=5 s,小车通过全程的平均速度:v===0.2 m/s;(3)上半程平均速度:v1===0.17 m/s,下半程平均速度:v2===0.25 m/s,

v1<v2,所以小车通过上半程的平均速度小于通过下半程的平均速度。

【分层演练·提素能】

1.A 解析:如果路程较短,小球运动所用的时间也较小,测量时会增大误差,所以B选项错误;如果先选定时间,小球运动的路程未知,在选定的时间内,小球有可能已离开桌面,所以C、D选项错误;因此只有A选项正确。

2.B 解析:物体做变速运动,速度的大小是变化的,根据8 s内通过了20 m无法判断第4 s时的速度,所以B选项“一定是2.5 m/s”是不正确的。

3.B 解析:小车由静止释放,沿斜面做加速运动,是变速运动。小车沿斜面做加速直线运动,所以上半段路程的平均速度最小,下半段路程的平均速度最大,整个路程的平均速度居中,所以小车通过s2的平均速度最大,小车通过s1的平均速度最小,故A错误,B正确;小车通过s1的平均速度小于通过s的平均速度,故C错误;小车通过s2的平均速度大于通过s的平均速度,故D错误。故选B。

4.D 解析:据题意我们可以知道物体做变速直线运动。第1 min 内的平均速度是2 m/s,路程是120 m;第2 min内的平均速度是4 m/s,路程是240 m;但无法通过这些已知量计算出第3 min内的路程和平均速度。

5.18.00 0.036 运动 解析:此刻度尺的分度值为1 mm,起始端从0开始,要估读到分度值的下一位,因此该铅笔的长度为18.00 cm=0.180 0 m。小虫爬行的速度v== =0.036 m/s。以小虫为参照物时,铅笔和小虫的位置发生了变化,故说铅笔是运动的。

6.(1)bacd (2)40 100 (3)小明跑完全程,计时员从看到小旗向下挥开始记时,分别记下小明跑到自己所站位置时的时间。

(4)

前40 m的时间/s

全程100 m的时间/s

后60 m所用的时

间/s

后60 m的平均速度/m·s-1

全程100 m的平均速度/m·s-1

解析:(1)在测量出首先要测出100 m的路程,同时要测出前40 m处;让两个计时员分别站在距起点40 m和100 m处;发令员发令运动员起跑,当运动员跑到计时员所站的位置时记下他们所用的时间。(2)在此题中要求100 m内的平均速度,所以除了知道路程100 m外,还要知道通过100 m所用的时间。要求后60 m的平均速度我们除了知道路程为60 m外,还要知道后60 m所用的时间.在测时间时,可以用100 m所用的时间减前40 m所用的时间。因此两个计时员分别站在距起点40 m处和距起点100 m处。(3)步骤d中计时员从听到“跑”声开始记时,由于声音在空气中的传播速度不是很快,所以运动员、以及两个计时员分别站在不同的位置,所以很容易造成误差。因此这儿需要改进一下,由于光的传播速度远大于声音的传播速度,所以可以应把计时员从听到“跑”声开始记时,改为计时员从看到小红旗向下运动开始计时。(4)表格中应该有路程、时间、平均速度几项.其中需要记录前40 m的时间、100 m的时间、同时需要后60 m用的时间、后60 m的平均速度、全程100 m的平均速度。

7.(1)运动的气泡 (2)0.07 (3)慢

解析:(1)气泡运动时,塞子相对于气泡的距离发生了变化,故相对于运动的气泡,塞子是运动的;(2)气泡运动的路程s=56 cm=0.56 m,t=8 s,则v===0.07 m/s;(3)由于物体是运动的,由日常生活中的经验可知,物体运动得越慢,越易于测量运动时间,故应使气泡在管内运动得较慢。

8.(1)刻度尺、细棉线、停表、蚊香、火柴 (2)步骤:①取一段蚊香,用细棉线与蚊香紧贴,在两端点处做标记,拉直棉线,用刻度尺测出两标记间的距离为s;②用火柴点燃蚊香,并计时,测出蚊香完全烧完所用的时间为t;③计算出蚊香的燃烧速度为v=。设计记录表格如下:

蚊香长

度/cm

燃烧时

间/s

燃烧速

度/(cm·s-1)

解析:(1)测量长度需要用刻度尺及细棉线,测量时间需要用停表,而且要点燃蚊香就需要火柴。(2)先用刻度尺与细棉线测出一段蚊香的长度s,再用停表测出燃烧这段蚊香需要的时间t,根据速度公式v=就可算出蚊香燃烧的速度。根据实验步骤设计记录表格。

9.(1)7.8 m/s (2)五 9.5 m/s (3)第一、第二、第四 加强起跑和增强耐力的训练。

解析:(1)小明跑100 m用的时间为12.8 s,100 m平均速度v′===7.8 m/s;

(2)由题意可知,在5个20 m内所用的时间分别为:t1=2.9 s,t2=5.5 s-2.9 s=2.6 s,t3=7.9 s-5.5 s=2.4 s,t4=10.7 s-7.9 s=2.8 s,t5=12.8 s-10.7 s=2.1 s,在第五个20 m小明用的时间最短,跑得最快,平均速度v5===9.5 m/s;(3)小明在各阶段的平均速度为v1===6.9 m/s,

v2===7.7 m/s,

v3===8.3 m/s,

v4===7.1 m/s,

v5=9.5 m/s,

全程的平均速度是7.8 m/s,由此可见,在第一、第二、第四各20 m的速度低于全程的平均速度,建议:加强起跑和增强耐力的训练。

10.(1)0.8 (2)0.5 1.3 (3)变大

解析:(1)结合图可知,B球在编号3至编号7用时tB=4 s,这段时间间隔内通过的距离sB=4.8 m-1.6 m=3.2 m,所以平均速度vB===0.8 m/s;(2)在编号1至编号3这段时间内A球的路程sA1=1.4 m-0.4 m=1 m,时间tA1=2 s,所以A球的运动速度为vA1===0.5 m/s;在编号5至编号7这段时间内A球的路程sA2=5.8 m-3.2 m=2.6 m,时间tA2=2 s,所以A球的运动速度为vA2===1.3 m/s;(3)在相同的时间间隔内A球的路程越来越大,所以A球做的是变速直线运动,即小球A在编号1至编号7这段时间间隔内的速度逐渐变大。

11.小芳、小军能测出火车的速度。小芳的测量结果是-340 m/s;小军的测量结果是 m/s。小强和小慧也能测出火车的速度。

解析:小芳、小军能测出火车的速度。

小芳测量方法:v声·t+v火车·t=2s,

v火车==-340 m/s;

小军的测量方法:

脉搏跳动一次的时间为,

则v火车·=s,

得v火车== m/s;

小强和小慧也能测出火车的速度。小强是通过看驾驶室里的速度显示表的示数知道火车速度的,小慧的测量方法是v火车·t=(N-1)L,v火车=。

【自主预习探新知】

【新知初探】

测量平均速度

1.实验原理:________。

2.实验器材:主要的测量工具是小车、斜面、________和________,用来测量________和________。

3.实验装置:如图所示,斜面的一端用木块踮起,使它保持________的坡度,在斜面低端固定金属片。

【预习自测】

1.用斜面和滑块做“测物体的平均速度”实验,当滑块自顶端出发开始计时,滑至斜面底端时停止计时,如图所示.在此过程中,滑块的平均速度是 ( )

A.10 cm/s B.9 cm/s C.8 cm/s D.7 cm/s

2.物理实验常用的测量时间的工具是 ( )

A.手表 B.停表 C.石英钟 D.沙漏

【合作探究破疑难】

【要点突破】

知识点

测量物体运动的平均速度

1.实验设计(如图所示)

(1)如何测量小车运动的每段路程及时间?

(2)如何计算全程的平均速度和上半段路程的平均速度?

(3)在实验中,测量小车在斜面上全程的平均速度时,能用斜面的长度作为小车的运动路程吗?如何计算小车运动全程的路程?

2.实验数据分析

根据表中所记录的数据计算出全程及上半段路程的平均速度。

序号

路程/m

运动时间/s

平均速度/(m·s-1)

1

1.6

5.0

2

0.8

2.8

在实验中,小车在斜面上下滑时做什么运动?为什么?

4.实验交流与评估

(1)为什么实验中斜面的坡度不能太小也不能太大?

(2)实验中什么环节容易出现误差?

【归纳总结】

(1)组装实验器材时,要使斜面保持较小的坡度。测量路程时要测量起始位置处小车前端到金属片的距离。

(2)结论应以实验所测量的结果为准,不能考虑到结果与日常经验不符,或与别人的结果不一致,而人为捏造实验结论,造成与实际测量结果不一致的情况。

(3)测量一个物体的平均速度,必须指出它在哪段时间内,或在哪段路程中的平均速度,否则平均速度的含义就不确切了。在公式v=中,s和t之间有着严格的一一对应关系,s一定是t时间内通过的路程,t一定是通过路程s所用的时间。

【典例】 某物理小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应数字钟的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。

(1)请你根据图示完成下表。

小车由甲至乙

小车由乙至丙

小车由甲至丙

路程s/cm

26

时间t/s

4

平均速度

v/(cm·s-1)

15

(2)分析表中的数据,小车全程是做匀速直线运动吗?为什么?

想一想:假如小车走到乙位置前,被手按住,停止了5 s,其他条件不变,则小车甲乙段的平均速度是多少?

【归纳总结】

求平均速度时的注意事项

利用平均速度公式v=求平均速度时,要特别注意公式中时间t是指物体运动过程中所用的全部时间,其中包括中途停留(静止)的时间。同样,路程s是指这段时间内运动的全部路程;特别是火车过桥或过涵洞、队伍过桥或过涵洞问题,都存在类似于火车运动的路程等于车长与桥长之和这样的隐含条件,计算时要注意路程的正确计算。

【针对训练】

图所示是测量小车沿斜面下滑的平均速度的实验。

(1)实验原理是________。

(2)实验中,为了方便计时,应使斜面的坡度较________。(选填“大”或“小”)

(3)实验中,小车通过s1的平均速度为v1,通过s2的平均速度为v2,通过s3的平均速度为v3,那么v1、v2、v3的大小关系是________。

(4)如果让小车过了起点A才开始计时,则会使测到的平均速度偏________ (选填“大”或“小”) 。

【达标检测】 (10分钟)

1.有关物体运动的速度、路程、时间之间的关系,下列说法正确的是 ( )

A.速度大的物体,通过的路程长

B.运动时间短的物体,速度一定大

C.物体做匀速直线运动过程中,通过的路程越长,所需的时间越长

D.以上说法都不正确

2.关于平均速度,下列说法正确的是 ( )

A.只要求出某一段路程中的平均速度,便可知整个路程中的平均速度

B.平均速度就是速度的平均值

C.平均速度一定要指明是哪一段路程或哪一段时间内的

D.前一段路程中的平均速度比后一段路程中的平均速度小

3.在测物体平均速度的实验中,如果测出物体的运动时间比实际值偏长,则测量出的物体的平均速度 ( )

A.跟实际值相同 B.比实际值偏大C.比实际值偏小 D.不能确定

4.有两个同学,用下面的方法来测量小钢球运动的平均速度。在水平桌面上的一条直线上标有A、B、C三个点,拿一根分度值为1 mm的米尺紧靠直线,A、B、C三点在米尺上对应的读数如图甲所示。当小钢球贴着米尺运动经过A、B、C三点时,两同学用手表记下了小钢球经过A、B、C三点时对应的时刻,如图乙所示。则小钢球在通过AB、BC和AC各段路程时,平均速度分别为vAB=__________;vBC =__________;vAC=__________。

乙

5.在测平均速度的实验中(如图),斜面应选择较小坡度,这样设计是为了实验中便于测量________。若停表每格为1 s,则该实验中,小车通过全程的平均速度是________。实验中,小车通过上半程的平均速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)小车通过下半程的平均速度。

【分层演练提素能】

【基础巩固练】

1.小军同学用下列四种方法测定小球沿桌面滚动时的平均速度,其中你认为最好的是 ( )

A.先选定一段较长的路程,测定小球通过这段路程所用的时间

B.先选定一段较短的路程,测定小球通过这段路程所用的时间

C.先选定一段较长的时间,测定小球在这段时间内通过的路程

D.先选定一段较短的时间,测定小球在这段时间内通过的路程

2.一个做变速运动的物体,8 s内通过20 m,关于第4 s时的速度,下列说法不正确的是 ( )

A.可能是2 m/s B.一定是2.5 m/s C.可能小于2.5 m/s D.可能大于5 m/s

3.如图所示是测量小车运动平均速度的实验装置示意图,让小车从静止开始沿斜面向下运动,关于小车通过前半段路程s1、后半段路程s2和全程s的平均速度的判断,正确的是 ( )

A.小车通过s1的平均速度最大

B.小车通过s2的平均速度最大

C.小车通过s1的平均速度大于通过s的平均速度

D.小车通过s2的平均速度小于通过s的平均速度

4.一个做变速直线运动的物体,它在第1 min内的平均速度是2 m/s,在第2 min内的平均速度是4 m/s,则它在第3 min内 ( )

A.通过的路程一定是360 m B.平均速度一定大于4 m/s

C.通过的路程一定大于120 m D.通过的路程和平均速度都无法确定

5.一只小虫跌落在小李的新铅笔上,小李突发奇想,驱赶小虫从铅笔的左端爬到右端用时5 s。并用刻度尺测量铅笔的长度,如图所示,铅笔的长度是________cm;那么小虫爬行的平均速度约是________m/s;如果以小虫为参照物,铅笔是______(选填“运动”或“静止”)的。

6.小明要测量自己100 m跑的平均速度和其中后60 m跑的平均速度,他请来三位同学,按以下步骤进行了测量。

a.选出两个同学做计时员,分别站在距起点________m和________m处;

b.在操场上量出100 m的路程;

c.选一位同学做发令员,站在起点处发令,发令员大声喊:“预备——跑”!同时迅速向下挥动小红旗表示开始;

d.小明跑完全程,计时员从听到“跑”声开始记时,分别记下小明跑到自己所站位置时的时间。

你认为以上步骤的合理顺序是_________

________________________________________________________________________。

(2)在步骤a的空格处填上适当的内容。

(3)步骤____的内容需要改进,应改为__________。

(4)请你按实验要求设计一个记录数据的表格

7.如图所示,在“研究充水玻璃管中气泡的运动规律”实验中。

(1)气泡上升过程中,若以_____________为参照物,玻璃管的塞子是运动的。

(2)若测得气泡从管子的底端运动到顶端的路程为56 cm,所用的时间为8 s,则在这个过程中气泡的平均速度为________m/s。

(3)为了判断气泡是否做匀速直线运动,需要测量气泡运动的路程和时间,为便于测量,应使气泡在管内运动得较________(选填“快”或“慢”)。

【提能综合练】

8.蚊香生产者为了节约原料和用户使用方便,要根据蚊香的燃烧速度生产规格不同的各种蚊香。有一种蚊香如图所示,请你设计一个实验,测出该蚊香正常燃烧的速度(假设蚊香燃烧的快慢是相同的)。

(1)实验中所用的器材有:__________________________________ __。

(2)请写出实验步骤并设计一张表格记录实验需要测量的数据。

9.小明参加学校田径队进行短跑训练,王老师为了帮他进一步提高成绩,对他的百米成绩进行了分析测试,在每隔20 m处安排了一个计时员,各计时员在发令员鸣枪时起动秒表,跑经指定位置时按停秒表,他们的读数分别是2.9 s、5.5 s、7.9 s、10.7 s、12.8 s,通过这些数据可知道:

(1)小明跑100 m的平均速度是________;

(2)小明在第________个20 m速度最快,平均速度是________;

(3)小明在第________个阶段的速度低于全程的平均速度,为了提高成绩,你对他的建议是________。

10.如图所示为两个小球运动过程的频闪照片,闪光时间间隔为1 s,图上数字为闪光时刻编号,请按提示描述这两个小球的运动,图中每一个小格的长度为 0.2 m。

(1)求出小球B在编号3至编号7这段时间间隔内的平均速度vB=________ m/s。

(2)分别求出小球A在编号1至编号3这段时间间隔内的平均速度v1=________ m/s;小球A在编号5至编号7这段时间间隔内的平均速度v2=________ m/s。

(3)小球A在编号1至编号7这段时间间隔内的速度逐渐________(选填“变大”或“变小”)。

【拓展创新练】

11.国庆节期间,小芳和同学们乘火车从襄樊回重庆,当火车行至襄渝铁路大巴山冷水隧道前一段平直轨道时,小芳对其他同学说:“我们能否用手边的器材估测出火车的速度?”许多同学参加了测量,他们各自的做法如下:

(1)小芳听到列车上广播“前方3 km便是大巴山冷水隧道”。恰好此时火车鸣笛,小芳测得经t时间后听到大巴山反射来的回声后说:“我已能算出火车的速度。”

(2)坐在窗旁的小军不动声色,看着窗外每隔100 m的电线杆,并数着自己脉搏跳动的次数,数出每通过两根电线杆时自己脉搏跳动了N次,小军突然宣布:“我已测出火车的速度。”设小军自己平时每分钟脉搏跳动n次。

(3)小强跑到列车驾驶室,回来后笑着说:“我已知道了火车的速度。”

(4)小慧看着自己的手表,问了一下乘务员每根铁轨长L,数出t时间内铁轨响了N次,小慧说自己的方法也可以测火车的速度。

请你判断一下,小芳、小军能否测出火车的速度?如果能,他们的测量结果是什么?小强、小慧的方法能否测出火车的速度(此问只回答,不需算出)?

参考答案及解析

第4节 测量平均速度

【自主预习·探新知】

[新知初探]

1.v= 2.刻度尺 停表 长度 时间

3.较小

[预习自测]

1.B 2.B

【合作探究·破疑难】

[要点突破]

知识点

1.(1)小车运动的路程用刻度尺测量,小车运动的时间用停表测量。

(2)全程的平均速度用全程的总路程除以通过全程所用的时间;上半段路程的平均速度用上半段的路程除以通过上半段路程所用的时间。

(3)不能。应用终点处小车车头位置到起点处小车车头的位置间的距离作为其运动路程。

2.0.32 0.29

3.变速直线运动。因为小车速度越来越大。

4.(1)斜面的坡度过小,小车可能停在中间某点不下滑;斜面的坡度过大,用的时间太短,可能导致实验误差过大。

(2)时间记录与小车开始下滑可能不同步,会存在误差;小车撞击金属片时刻与停止计时时刻不同也会存在误差。

[典例](1)数据如下表所示:

小车由甲至乙

小车由乙至丙

小车由甲至丙

路程s/cm

64

90

时间t/s

2

6

平均速度

v/(cm·s-1)

13

16

(2)不是。分析表中数据可知小车前段路程运动慢,后段路程运动快。

解析:从甲到乙的平均速度v1===13 cm/s,从乙到丙的平均速度v2===16 cm/s,从甲到丙的平均速度v3===15 cm/s,由此知小车全程做变速运动。

[想一想]

7 cm/s 解析:如果在途中停止了5 s,则小车的运动时间为t=5 s+2 s=7 s,所以平均速度v===3.7 cm/s。

[针对训练]

(1)v= (2)小 (3)v3>v1>v2 (4)大 解析:(1)本实验需要根据公式v=计算平均速度。(2)要方便计时,应使小车通过斜面的时间长一些,所以坡度要小一些。(3)由于小车在下滑过程中做加速运动,所以上半段的平均速度最小,下半段的平均速度最大,全程的平均速度居中。(4)小车过了起点A开始计时,会使测得的时间偏短,所以测得的平均速度会偏大。

[达标检测]

1.C 解析:根据v=,物体运动的平均速度受两个因素影响,所以运动时间短的物体未必速度大,B错误;根据s=vt,若v大,而t小,s未必大,A错误;若v一定,则s与t成正比,C正确。

2.C 解析:平均速度反映的是物体运动的平均快慢程度,只能大体反映物体的运动情况。平均速度在数值上等于物体运动路程与对应时间的比值,不同运动路段平均速度可能不同。故C选项正确。

3.C 解析:由测平均速度的实验原理v=可知,如果测量时间偏长,则计算出的运动物体的平均速度偏小,故C选项正确。

4.0.03 m/s 0.02 m/s 0.024 m/s

解析:由题图可知sAB=30 cm=0.3 m,sBC=30 cm=0.3 m;tAB=10 s,tBC=15 s。

故vAB===0.03 m/s;vBC===0.02 m/s;vAC===0.024 m/s。

5.时间 0.2 小于 解析:(1)实验中斜面应保持较小的坡度,这是为了便于测量时间;(2)小车运动距离s=0.5 m+0.5 m=1 m,t=5 s,小车通过全程的平均速度:v===0.2 m/s;(3)上半程平均速度:v1===0.17 m/s,下半程平均速度:v2===0.25 m/s,

v1<v2,所以小车通过上半程的平均速度小于通过下半程的平均速度。

【分层演练·提素能】

1.A 解析:如果路程较短,小球运动所用的时间也较小,测量时会增大误差,所以B选项错误;如果先选定时间,小球运动的路程未知,在选定的时间内,小球有可能已离开桌面,所以C、D选项错误;因此只有A选项正确。

2.B 解析:物体做变速运动,速度的大小是变化的,根据8 s内通过了20 m无法判断第4 s时的速度,所以B选项“一定是2.5 m/s”是不正确的。

3.B 解析:小车由静止释放,沿斜面做加速运动,是变速运动。小车沿斜面做加速直线运动,所以上半段路程的平均速度最小,下半段路程的平均速度最大,整个路程的平均速度居中,所以小车通过s2的平均速度最大,小车通过s1的平均速度最小,故A错误,B正确;小车通过s1的平均速度小于通过s的平均速度,故C错误;小车通过s2的平均速度大于通过s的平均速度,故D错误。故选B。

4.D 解析:据题意我们可以知道物体做变速直线运动。第1 min 内的平均速度是2 m/s,路程是120 m;第2 min内的平均速度是4 m/s,路程是240 m;但无法通过这些已知量计算出第3 min内的路程和平均速度。

5.18.00 0.036 运动 解析:此刻度尺的分度值为1 mm,起始端从0开始,要估读到分度值的下一位,因此该铅笔的长度为18.00 cm=0.180 0 m。小虫爬行的速度v== =0.036 m/s。以小虫为参照物时,铅笔和小虫的位置发生了变化,故说铅笔是运动的。

6.(1)bacd (2)40 100 (3)小明跑完全程,计时员从看到小旗向下挥开始记时,分别记下小明跑到自己所站位置时的时间。

(4)

前40 m的时间/s

全程100 m的时间/s

后60 m所用的时

间/s

后60 m的平均速度/m·s-1

全程100 m的平均速度/m·s-1

解析:(1)在测量出首先要测出100 m的路程,同时要测出前40 m处;让两个计时员分别站在距起点40 m和100 m处;发令员发令运动员起跑,当运动员跑到计时员所站的位置时记下他们所用的时间。(2)在此题中要求100 m内的平均速度,所以除了知道路程100 m外,还要知道通过100 m所用的时间。要求后60 m的平均速度我们除了知道路程为60 m外,还要知道后60 m所用的时间.在测时间时,可以用100 m所用的时间减前40 m所用的时间。因此两个计时员分别站在距起点40 m处和距起点100 m处。(3)步骤d中计时员从听到“跑”声开始记时,由于声音在空气中的传播速度不是很快,所以运动员、以及两个计时员分别站在不同的位置,所以很容易造成误差。因此这儿需要改进一下,由于光的传播速度远大于声音的传播速度,所以可以应把计时员从听到“跑”声开始记时,改为计时员从看到小红旗向下运动开始计时。(4)表格中应该有路程、时间、平均速度几项.其中需要记录前40 m的时间、100 m的时间、同时需要后60 m用的时间、后60 m的平均速度、全程100 m的平均速度。

7.(1)运动的气泡 (2)0.07 (3)慢

解析:(1)气泡运动时,塞子相对于气泡的距离发生了变化,故相对于运动的气泡,塞子是运动的;(2)气泡运动的路程s=56 cm=0.56 m,t=8 s,则v===0.07 m/s;(3)由于物体是运动的,由日常生活中的经验可知,物体运动得越慢,越易于测量运动时间,故应使气泡在管内运动得较慢。

8.(1)刻度尺、细棉线、停表、蚊香、火柴 (2)步骤:①取一段蚊香,用细棉线与蚊香紧贴,在两端点处做标记,拉直棉线,用刻度尺测出两标记间的距离为s;②用火柴点燃蚊香,并计时,测出蚊香完全烧完所用的时间为t;③计算出蚊香的燃烧速度为v=。设计记录表格如下:

蚊香长

度/cm

燃烧时

间/s

燃烧速

度/(cm·s-1)

解析:(1)测量长度需要用刻度尺及细棉线,测量时间需要用停表,而且要点燃蚊香就需要火柴。(2)先用刻度尺与细棉线测出一段蚊香的长度s,再用停表测出燃烧这段蚊香需要的时间t,根据速度公式v=就可算出蚊香燃烧的速度。根据实验步骤设计记录表格。

9.(1)7.8 m/s (2)五 9.5 m/s (3)第一、第二、第四 加强起跑和增强耐力的训练。

解析:(1)小明跑100 m用的时间为12.8 s,100 m平均速度v′===7.8 m/s;

(2)由题意可知,在5个20 m内所用的时间分别为:t1=2.9 s,t2=5.5 s-2.9 s=2.6 s,t3=7.9 s-5.5 s=2.4 s,t4=10.7 s-7.9 s=2.8 s,t5=12.8 s-10.7 s=2.1 s,在第五个20 m小明用的时间最短,跑得最快,平均速度v5===9.5 m/s;(3)小明在各阶段的平均速度为v1===6.9 m/s,

v2===7.7 m/s,

v3===8.3 m/s,

v4===7.1 m/s,

v5=9.5 m/s,

全程的平均速度是7.8 m/s,由此可见,在第一、第二、第四各20 m的速度低于全程的平均速度,建议:加强起跑和增强耐力的训练。

10.(1)0.8 (2)0.5 1.3 (3)变大

解析:(1)结合图可知,B球在编号3至编号7用时tB=4 s,这段时间间隔内通过的距离sB=4.8 m-1.6 m=3.2 m,所以平均速度vB===0.8 m/s;(2)在编号1至编号3这段时间内A球的路程sA1=1.4 m-0.4 m=1 m,时间tA1=2 s,所以A球的运动速度为vA1===0.5 m/s;在编号5至编号7这段时间内A球的路程sA2=5.8 m-3.2 m=2.6 m,时间tA2=2 s,所以A球的运动速度为vA2===1.3 m/s;(3)在相同的时间间隔内A球的路程越来越大,所以A球做的是变速直线运动,即小球A在编号1至编号7这段时间间隔内的速度逐渐变大。

11.小芳、小军能测出火车的速度。小芳的测量结果是-340 m/s;小军的测量结果是 m/s。小强和小慧也能测出火车的速度。

解析:小芳、小军能测出火车的速度。

小芳测量方法:v声·t+v火车·t=2s,

v火车==-340 m/s;

小军的测量方法:

脉搏跳动一次的时间为,

则v火车·=s,

得v火车== m/s;

小强和小慧也能测出火车的速度。小强是通过看驾驶室里的速度显示表的示数知道火车速度的,小慧的测量方法是v火车·t=(N-1)L,v火车=。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活