江苏省苏州市2020—2021学年部编版八年级历史下册第六单元科技文化与社会生活 测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市2020—2021学年部编版八年级历史下册第六单元科技文化与社会生活 测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 23:17:07 | ||

图片预览

文档简介

苏州市2020—2021学年度第二学期单元测试试卷

八下第六单元科技文化与社会生活

姓名: 班级: 成绩: 2021.5

一、单项选择题 (每小题1分,共24分。每小题只有一个最佳答案。)

1.他的研究被国际水稻研究所长斯瓦米纳森誉为“第二次绿色革命”,联合国粮农组织曾授予他“世界粮食安全保障奖”“他”是

A.袁隆平B.邓稼先C.钱学森D.黄伯云

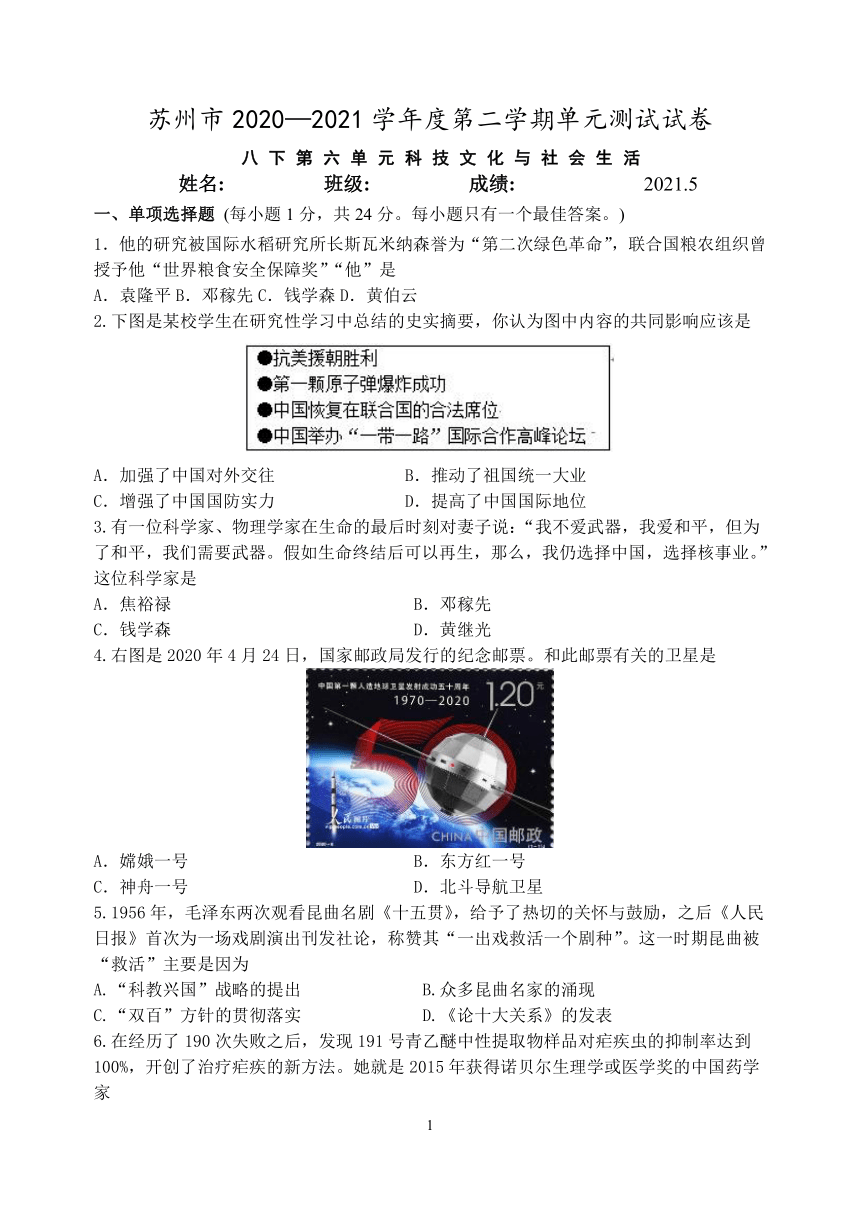

2.下图是某校学生在研究性学习中总结的史实摘要,你认为图中内容的共同影响应该是

A.加强了中国对外交往 B.推动了祖国统一大业

C.增强了中国国防实力 D.提高了中国国际地位

3.有一位科学家、物理学家在生命的最后时刻对妻子说:“我不爱武器,我爱和平,但为了和平,我们需要武器。假如生命终结后可以再生,那么,我仍选择中国,选择核事业。”这位科学家是

A.焦裕禄 B.邓稼先

C.钱学森 D.黄继光

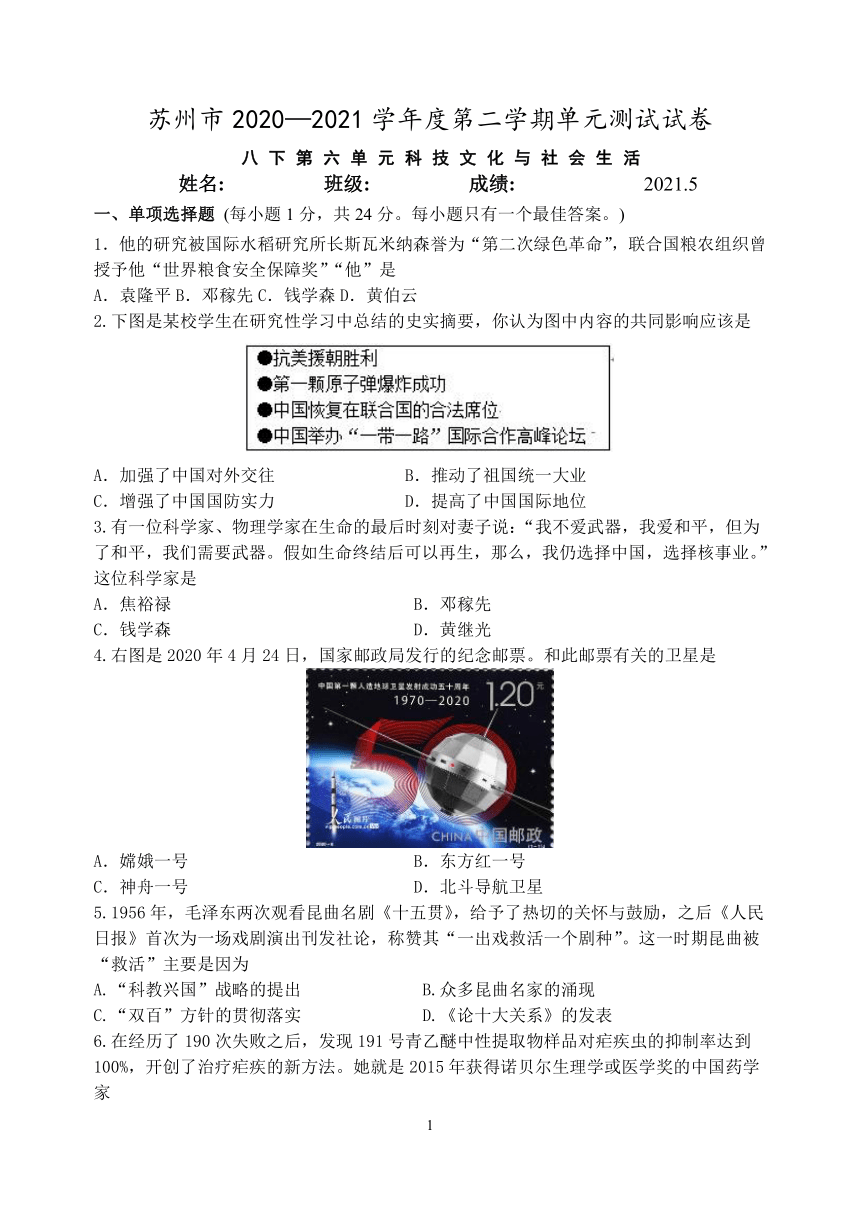

4.右图是2020年4月24日,国家邮政局发行的纪念邮票。和此邮票有关的卫星是

A.嫦娥一号 B.东方红一号

C.神舟一号 D.北斗导航卫星

5.1956年,毛泽东两次观看昆曲名剧《十五贯》,给予了热切的关怀与鼓励,之后《人民日报》首次为一场戏剧演出刊发社论,称赞其“一出戏救活一个剧种”。这一时期昆曲被“救活”主要是因为

A.“科教兴国”战略的提出 B.众多昆曲名家的涌现

C.“双百”方针的贯彻落实 D.《论十大关系》的发表

6.在经历了190次失败之后,发现191号青乙醚中性提取物样品对疟疾虫的抑制率达到100%,开创了治疗疟疾的新方法。她就是2015年获得诺贝尔生理学或医学奖的中国药学家

A.屠呦呦 B.莫言

C.袁隆平 D.李兰娟

7.2020年暑假,一位外籍游客将带着家人到黔东南游玩,下列生活情景不可能发生的是

8.2018年4月24日是我国第三个航天日。40多年前的这一天,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。我国发射的第一颗人造地球卫星是

A.神舟五号???B.神舟一号???C.东方红一号?????D.神舟六号

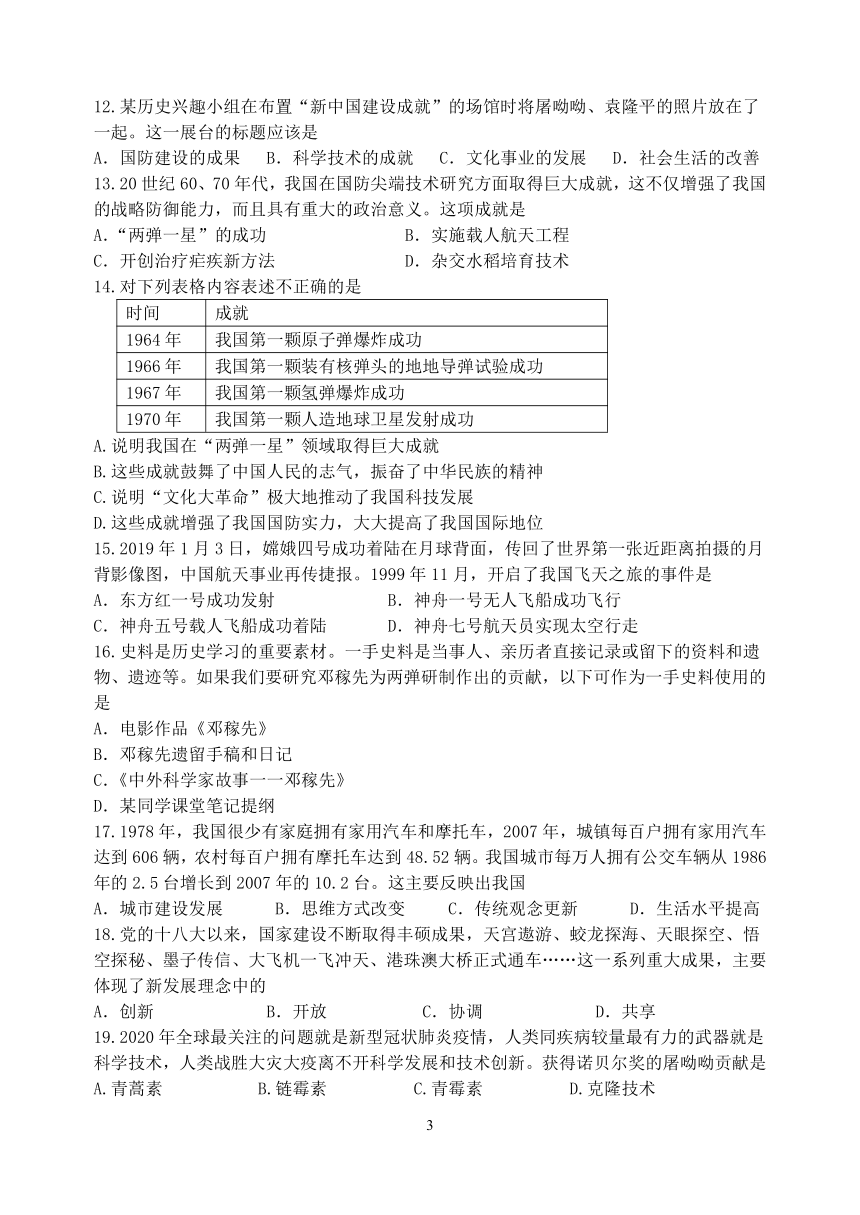

9.不同的时代有不同的家庭财富标志。下图是改革开放以来家庭财富标志的变化,反映出

70年代末 “三转一响” 80年代

“四大件” 90年代

“三金” 2000年~2010年

“一动不动”

A.经济持续增长使经济结构不断优化 B.经济持续增长使消费观念不断变化

C.经济持续发展使就业观念不断变化 D.工业技术进步使产品质量不断提升

10.我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障 我国粮食安全作出巨大贡献的是

A.袁隆平 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.钱学森

11.“这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民是一个极大的鼓舞。”材料中的“这次成功的试验”

A.加强了我国的国防力量,打破了帝国主义的核垄断 B.在世界上首次育成籼型杂交水稻

C.是863计划的重要成果之一 D.得益于“科教兴国”战略的实施

12.某历史兴趣小组在布置“新中国建设成就”的场馆时将屠呦呦、袁隆平的照片放在了一起。这一展台的标题应该是

A.国防建设的成果 B.科学技术的成就 C.文化事业的发展 D.社会生活的改善

13.20世纪60、70年代,我国在国防尖端技术研究方面取得巨大成就,这不仅增强了我国的战略防御能力,而且具有重大的政治意义。这项成就是

A.“两弹一星”的成功 B.实施载人航天工程

C.开创治疗疟疾新方法 D.杂交水稻培育技术

14.对下列表格内容表述不正确的是

时间 成就

1964年 我国第一颗原子弹爆炸成功

1966年 我国第一颗装有核弹头的地地导弹试验成功

1967年 我国第一颗氢弹爆炸成功

1970年 我国第一颗人造地球卫星发射成功

A.说明我国在“两弹一星”领域取得巨大成就

B.这些成就鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神

C.说明“文化大革命”极大地推动了我国科技发展

D.这些成就增强了我国国防实力,大大提高了我国国际地位

15.2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆在月球背面,传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,中国航天事业再传捷报。1999年11月,开启了我国飞天之旅的事件是

A.东方红一号成功发射 B.神舟一号无人飞船成功飞行

C.神舟五号载人飞船成功着陆 D.神舟七号航天员实现太空行走

16.史料是历史学习的重要素材。一手史料是当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等。如果我们要研究邓稼先为两弹研制作出的贡献,以下可作为一手史料使用的是

A.电影作品《邓稼先》

B.邓稼先遗留手稿和日记

C.《中外科学家故事一一邓稼先》

D.某同学课堂笔记提纲

17.1978年,我国很少有家庭拥有家用汽车和摩托车,2007年,城镇每百户拥有家用汽车达到606辆,农村每百户拥有摩托车达到48.52辆。我国城市每万人拥有公交车辆从1986年的2.5台增长到2007年的10.2台。这主要反映出我国

A.城市建设发展 B.思维方式改变 C.传统观念更新 D.生活水平提高

18.党的十八大以来,国家建设不断取得丰硕成果,天宫遨游、蛟龙探海、天眼探空、悟空探秘、墨子传信、大飞机一飞冲天、港珠澳大桥正式通车……这一系列重大成果,主要体现了新发展理念中的

A.创新 B.开放 C.协调 D.共享

19.2020年全球最关注的问题就是新型冠状肺炎疫情,人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术,人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。获得诺贝尔奖的屠呦呦贡献是

A.青蒿素 B.链霉素 C.青霉素 D.克隆技术

20.2016年暑假,一位外籍教师带着家人到株洲游玩,下列生活情景他们不可能看到的是

A.用微信支付 B.穿现代服装 C.住小洋楼 D.用粮票买米

21.1978年,我国很少有家庭拥有家用汽车和摩托车,2007年,城镇每百户拥有家用汽车达到606辆,农村每百户拥有摩托车达到48.52辆矿我国城市每万人拥有公交车辆从1986年的2. 5台增长到2007年的10. 2台。这主要反映出我国

A.城市建设发展 B.思维方式改变

C.传统观念更新 D.生活水平提高

22.低碳出行,即在出行中,主动采用能降低二氧化碳排放量的交通方式,通俗说来就是降低自己出行中的能耗和污染,也叫绿色出行、文明出行等。下列不属于低碳出行的是

A.共享单车

B.公共汽车

C.城市地铁

D.摩托车

23.流行语言是时代发展的一面镜子。20世纪80年代以来,下海、打工、跳槽、经济社会、出国留学等语言迅速流行起来,这反映了我国

A.文学艺术创作的繁荣 B.互联网技术的迅速发展

C.高等教育质量的提升 D.改革开放后的社会变革

24. 下面两幅图片反映了新中国的消费变迁,决定这一变迁的根本因素是

A.消费习惯 B.互联网普及 C.经济发展 D.智能手机使用

二、填空题 (每空1分,共6分)

25.“兰考治沙,党的好干部”——他是“ ”;“培育良种,杂交水稻之父”—— 他是“ ”。

26.新中国成立后, 冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献;改革开放后,我国的文化 事业进一步发展,2012年中国作家 获得诺贝尔文学奖,表明中国文化的世界影响越来越大。

27.1967年,我国第一颗 爆炸成功;1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星 。

三、材料解析及探究题 (共20分)

28.我国社会主义现代化建设取得了巨大成就。阅读材料,回答问题。

材料一 1978年至2017年,我国GDP从1495亿美元增加到12.3万亿美元,按不变价计算,增长33.5倍,年均增长9.5%,我国经济总量从占全球1.8%提高到占15.3%,稳居世界第二位。我国人均GDP从156美元增加到8827美元……7亿多贫困人口实现脱贫,人民生活从解决温饱到实现总体小康,正在迈向全面小康。

——摘编自党建网《党建》杂志2018-12-17

(1)材料一中的数据说明了什么?

材料二 我军打破长期实行的总部体制、大军区体制、大陆军体制,形成军委管总、战区主战、军种主建新格局,调整组建军委机关15个职能部门、五大战区以及陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队和联勤保障部队,领导指挥体制实现历史性重塑。

——国务院新闻办公室《新时代的中国国防》白皮书

(2)据材料二,指出我国的军队建设形成了怎样的新格局?增加了哪些新军种?

材料三

(3)以上图片见证了我国航天技术从无到有,由小到大的发展历程。图一体现了我国航天技术发展的哪一成就?

(4)综上,我国在各领域取得成就的原因有哪些?

29.探究问题。

材料一 1964年10月16日,我国成功爆炸第一颗原子弹,“东方巨响”震惊了世界,这一成就集中代表我国科学技术当时所能达到的新水平,有力地打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了我国的国际地位。

材料二 原子能工业是在苏联单方面终止合同、撤走专家的情况下,自力更生发展起来的。在核原料生产方面,中国科技人员和工人克服了难以想象的困难,先后建成了衡阳铀水冶厂和兰州气体扩散厂,解决了浓缩铀的核心制造工艺,确保了原子弹的试验成功。

当中国工人阶级和科学技术人员创造出这一伟大业绩的时候,他们的工作环境、生活条件极端困难。自然灾害和严重的经济困难,使人们的物质生活条件下降到最低点;为在1965年以前偿还苏联14亿新卢布以上的债务,所有中国人都勒紧裤带;西方大国对中国的经济封锁、战争威胁和军事压力,不但基本断绝了国家最需要的先进设备和技术交换,而且也促使我国必须做好应对外敌的准备。中国人民就是在这种恶劣环境下,默默地创造着奇迹。——以上材料均摘编自《中国共产党历史》

结合所学知识,指出材料一中的“东方巨响”与原子弹的首次使用相距多少年。并据材料一,指出“东方巨响”在当时对中国国际地位的影响。

综合上述材料,探究我国从“东方巨响”中得到的经验。

30.阅读下列材料,回答问题:

材料一

二十世纪五六十年代食物匮乏的农村生活 1978年后丰盛的农村餐桌

材料二 正如学者们所说,中国农民远非如许多人想象的那样是一个制度的被动接受者,他们有着自己的期望、思想和要求。……(农民)以不易察觉的方式改变、修正,或是消解着上级的政策与制度,1978年开始,农业发展实现了“变”与“不变”……中国农业水平的不断发展,农业农村形势持续稳中向好,美丽乡村建设深入推进……农业机械化水平超过66%,农业科技进步贡献率达57.5%,灌溉面积达10.08亿亩,一半以上的农田旱涝保收,新型职业农民超过1400万人,各类新型主体达330万家,农药使用量连续负增长,从传统到现代,农业生产面临千年未有之变局。

(1)比较材料一中的两幅图片,指出农民生活的变化。并回答促使这种变化出现的政策原因是什么?

(2)如何理解材料二中“农业发展实现了‘变’与‘不变””?

(3)综合材料一、二,面对“农业生产面临千年未有之变局”,你对农业发展有何建议?

参考答案

一、选择题

1-10 ADCBC ABCBA

11-20 ABACB BDAAD

21-24 DDDB

二、填空题

25.焦裕禄 袁隆平

26.钱学森 莫言

27. 氢弹 东方红一号

三、材料题

28.(1)说明改革开放后我国经济不断发展,综合国力不断增强。

(2)形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局。增加了火箭军、战略支援部队。

(3)人造地球卫星——东方红一号。

(4)中国共产党的正确领导;全国人民共同努力。

29.(1)19年。影响:打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了我国的国际地位。

(2)社会主义建设要自力更生、艰苦奋斗、勇于克服一切困难;要善于调动生产劳动者的积极性,增强其主人翁精神等等。

30.(1)变化:农民生活从食物匮乏、吃不饱到食物丰盛、吃饱、吃好;

政策原因:家庭联产承包责任制的实行。

(2)“变”:由集体生产,吃“大锅饭”变为以家庭为单位进行生产,自负盈亏;“不变”:土地的所有权始终属于集体所有。

(3)建议:①对农业发展予以补贴;②提升农业生产的机械化水平;③推广农业高产技术;④政府出台相应农业优惠政策等。

2

八下第六单元科技文化与社会生活

姓名: 班级: 成绩: 2021.5

一、单项选择题 (每小题1分,共24分。每小题只有一个最佳答案。)

1.他的研究被国际水稻研究所长斯瓦米纳森誉为“第二次绿色革命”,联合国粮农组织曾授予他“世界粮食安全保障奖”“他”是

A.袁隆平B.邓稼先C.钱学森D.黄伯云

2.下图是某校学生在研究性学习中总结的史实摘要,你认为图中内容的共同影响应该是

A.加强了中国对外交往 B.推动了祖国统一大业

C.增强了中国国防实力 D.提高了中国国际地位

3.有一位科学家、物理学家在生命的最后时刻对妻子说:“我不爱武器,我爱和平,但为了和平,我们需要武器。假如生命终结后可以再生,那么,我仍选择中国,选择核事业。”这位科学家是

A.焦裕禄 B.邓稼先

C.钱学森 D.黄继光

4.右图是2020年4月24日,国家邮政局发行的纪念邮票。和此邮票有关的卫星是

A.嫦娥一号 B.东方红一号

C.神舟一号 D.北斗导航卫星

5.1956年,毛泽东两次观看昆曲名剧《十五贯》,给予了热切的关怀与鼓励,之后《人民日报》首次为一场戏剧演出刊发社论,称赞其“一出戏救活一个剧种”。这一时期昆曲被“救活”主要是因为

A.“科教兴国”战略的提出 B.众多昆曲名家的涌现

C.“双百”方针的贯彻落实 D.《论十大关系》的发表

6.在经历了190次失败之后,发现191号青乙醚中性提取物样品对疟疾虫的抑制率达到100%,开创了治疗疟疾的新方法。她就是2015年获得诺贝尔生理学或医学奖的中国药学家

A.屠呦呦 B.莫言

C.袁隆平 D.李兰娟

7.2020年暑假,一位外籍游客将带着家人到黔东南游玩,下列生活情景不可能发生的是

8.2018年4月24日是我国第三个航天日。40多年前的这一天,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。我国发射的第一颗人造地球卫星是

A.神舟五号???B.神舟一号???C.东方红一号?????D.神舟六号

9.不同的时代有不同的家庭财富标志。下图是改革开放以来家庭财富标志的变化,反映出

70年代末 “三转一响” 80年代

“四大件” 90年代

“三金” 2000年~2010年

“一动不动”

A.经济持续增长使经济结构不断优化 B.经济持续增长使消费观念不断变化

C.经济持续发展使就业观念不断变化 D.工业技术进步使产品质量不断提升

10.我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家。为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障 我国粮食安全作出巨大贡献的是

A.袁隆平 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.钱学森

11.“这次成功的试验,标志着我国国防现代化进入了一个新的阶段。这对美帝国主义核垄断、核讹诈的政策是一个有力的打击,对全世界一切爱好和平的人民是一个极大的鼓舞。”材料中的“这次成功的试验”

A.加强了我国的国防力量,打破了帝国主义的核垄断 B.在世界上首次育成籼型杂交水稻

C.是863计划的重要成果之一 D.得益于“科教兴国”战略的实施

12.某历史兴趣小组在布置“新中国建设成就”的场馆时将屠呦呦、袁隆平的照片放在了一起。这一展台的标题应该是

A.国防建设的成果 B.科学技术的成就 C.文化事业的发展 D.社会生活的改善

13.20世纪60、70年代,我国在国防尖端技术研究方面取得巨大成就,这不仅增强了我国的战略防御能力,而且具有重大的政治意义。这项成就是

A.“两弹一星”的成功 B.实施载人航天工程

C.开创治疗疟疾新方法 D.杂交水稻培育技术

14.对下列表格内容表述不正确的是

时间 成就

1964年 我国第一颗原子弹爆炸成功

1966年 我国第一颗装有核弹头的地地导弹试验成功

1967年 我国第一颗氢弹爆炸成功

1970年 我国第一颗人造地球卫星发射成功

A.说明我国在“两弹一星”领域取得巨大成就

B.这些成就鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神

C.说明“文化大革命”极大地推动了我国科技发展

D.这些成就增强了我国国防实力,大大提高了我国国际地位

15.2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆在月球背面,传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,中国航天事业再传捷报。1999年11月,开启了我国飞天之旅的事件是

A.东方红一号成功发射 B.神舟一号无人飞船成功飞行

C.神舟五号载人飞船成功着陆 D.神舟七号航天员实现太空行走

16.史料是历史学习的重要素材。一手史料是当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等。如果我们要研究邓稼先为两弹研制作出的贡献,以下可作为一手史料使用的是

A.电影作品《邓稼先》

B.邓稼先遗留手稿和日记

C.《中外科学家故事一一邓稼先》

D.某同学课堂笔记提纲

17.1978年,我国很少有家庭拥有家用汽车和摩托车,2007年,城镇每百户拥有家用汽车达到606辆,农村每百户拥有摩托车达到48.52辆。我国城市每万人拥有公交车辆从1986年的2.5台增长到2007年的10.2台。这主要反映出我国

A.城市建设发展 B.思维方式改变 C.传统观念更新 D.生活水平提高

18.党的十八大以来,国家建设不断取得丰硕成果,天宫遨游、蛟龙探海、天眼探空、悟空探秘、墨子传信、大飞机一飞冲天、港珠澳大桥正式通车……这一系列重大成果,主要体现了新发展理念中的

A.创新 B.开放 C.协调 D.共享

19.2020年全球最关注的问题就是新型冠状肺炎疫情,人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术,人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。获得诺贝尔奖的屠呦呦贡献是

A.青蒿素 B.链霉素 C.青霉素 D.克隆技术

20.2016年暑假,一位外籍教师带着家人到株洲游玩,下列生活情景他们不可能看到的是

A.用微信支付 B.穿现代服装 C.住小洋楼 D.用粮票买米

21.1978年,我国很少有家庭拥有家用汽车和摩托车,2007年,城镇每百户拥有家用汽车达到606辆,农村每百户拥有摩托车达到48.52辆矿我国城市每万人拥有公交车辆从1986年的2. 5台增长到2007年的10. 2台。这主要反映出我国

A.城市建设发展 B.思维方式改变

C.传统观念更新 D.生活水平提高

22.低碳出行,即在出行中,主动采用能降低二氧化碳排放量的交通方式,通俗说来就是降低自己出行中的能耗和污染,也叫绿色出行、文明出行等。下列不属于低碳出行的是

A.共享单车

B.公共汽车

C.城市地铁

D.摩托车

23.流行语言是时代发展的一面镜子。20世纪80年代以来,下海、打工、跳槽、经济社会、出国留学等语言迅速流行起来,这反映了我国

A.文学艺术创作的繁荣 B.互联网技术的迅速发展

C.高等教育质量的提升 D.改革开放后的社会变革

24. 下面两幅图片反映了新中国的消费变迁,决定这一变迁的根本因素是

A.消费习惯 B.互联网普及 C.经济发展 D.智能手机使用

二、填空题 (每空1分,共6分)

25.“兰考治沙,党的好干部”——他是“ ”;“培育良种,杂交水稻之父”—— 他是“ ”。

26.新中国成立后, 冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献;改革开放后,我国的文化 事业进一步发展,2012年中国作家 获得诺贝尔文学奖,表明中国文化的世界影响越来越大。

27.1967年,我国第一颗 爆炸成功;1970年,我国成功发射第一颗人造地球卫星 。

三、材料解析及探究题 (共20分)

28.我国社会主义现代化建设取得了巨大成就。阅读材料,回答问题。

材料一 1978年至2017年,我国GDP从1495亿美元增加到12.3万亿美元,按不变价计算,增长33.5倍,年均增长9.5%,我国经济总量从占全球1.8%提高到占15.3%,稳居世界第二位。我国人均GDP从156美元增加到8827美元……7亿多贫困人口实现脱贫,人民生活从解决温饱到实现总体小康,正在迈向全面小康。

——摘编自党建网《党建》杂志2018-12-17

(1)材料一中的数据说明了什么?

材料二 我军打破长期实行的总部体制、大军区体制、大陆军体制,形成军委管总、战区主战、军种主建新格局,调整组建军委机关15个职能部门、五大战区以及陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队和联勤保障部队,领导指挥体制实现历史性重塑。

——国务院新闻办公室《新时代的中国国防》白皮书

(2)据材料二,指出我国的军队建设形成了怎样的新格局?增加了哪些新军种?

材料三

(3)以上图片见证了我国航天技术从无到有,由小到大的发展历程。图一体现了我国航天技术发展的哪一成就?

(4)综上,我国在各领域取得成就的原因有哪些?

29.探究问题。

材料一 1964年10月16日,我国成功爆炸第一颗原子弹,“东方巨响”震惊了世界,这一成就集中代表我国科学技术当时所能达到的新水平,有力地打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了我国的国际地位。

材料二 原子能工业是在苏联单方面终止合同、撤走专家的情况下,自力更生发展起来的。在核原料生产方面,中国科技人员和工人克服了难以想象的困难,先后建成了衡阳铀水冶厂和兰州气体扩散厂,解决了浓缩铀的核心制造工艺,确保了原子弹的试验成功。

当中国工人阶级和科学技术人员创造出这一伟大业绩的时候,他们的工作环境、生活条件极端困难。自然灾害和严重的经济困难,使人们的物质生活条件下降到最低点;为在1965年以前偿还苏联14亿新卢布以上的债务,所有中国人都勒紧裤带;西方大国对中国的经济封锁、战争威胁和军事压力,不但基本断绝了国家最需要的先进设备和技术交换,而且也促使我国必须做好应对外敌的准备。中国人民就是在这种恶劣环境下,默默地创造着奇迹。——以上材料均摘编自《中国共产党历史》

结合所学知识,指出材料一中的“东方巨响”与原子弹的首次使用相距多少年。并据材料一,指出“东方巨响”在当时对中国国际地位的影响。

综合上述材料,探究我国从“东方巨响”中得到的经验。

30.阅读下列材料,回答问题:

材料一

二十世纪五六十年代食物匮乏的农村生活 1978年后丰盛的农村餐桌

材料二 正如学者们所说,中国农民远非如许多人想象的那样是一个制度的被动接受者,他们有着自己的期望、思想和要求。……(农民)以不易察觉的方式改变、修正,或是消解着上级的政策与制度,1978年开始,农业发展实现了“变”与“不变”……中国农业水平的不断发展,农业农村形势持续稳中向好,美丽乡村建设深入推进……农业机械化水平超过66%,农业科技进步贡献率达57.5%,灌溉面积达10.08亿亩,一半以上的农田旱涝保收,新型职业农民超过1400万人,各类新型主体达330万家,农药使用量连续负增长,从传统到现代,农业生产面临千年未有之变局。

(1)比较材料一中的两幅图片,指出农民生活的变化。并回答促使这种变化出现的政策原因是什么?

(2)如何理解材料二中“农业发展实现了‘变’与‘不变””?

(3)综合材料一、二,面对“农业生产面临千年未有之变局”,你对农业发展有何建议?

参考答案

一、选择题

1-10 ADCBC ABCBA

11-20 ABACB BDAAD

21-24 DDDB

二、填空题

25.焦裕禄 袁隆平

26.钱学森 莫言

27. 氢弹 东方红一号

三、材料题

28.(1)说明改革开放后我国经济不断发展,综合国力不断增强。

(2)形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局。增加了火箭军、战略支援部队。

(3)人造地球卫星——东方红一号。

(4)中国共产党的正确领导;全国人民共同努力。

29.(1)19年。影响:打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了我国的国际地位。

(2)社会主义建设要自力更生、艰苦奋斗、勇于克服一切困难;要善于调动生产劳动者的积极性,增强其主人翁精神等等。

30.(1)变化:农民生活从食物匮乏、吃不饱到食物丰盛、吃饱、吃好;

政策原因:家庭联产承包责任制的实行。

(2)“变”:由集体生产,吃“大锅饭”变为以家庭为单位进行生产,自负盈亏;“不变”:土地的所有权始终属于集体所有。

(3)建议:①对农业发展予以补贴;②提升农业生产的机械化水平;③推广农业高产技术;④政府出台相应农业优惠政策等。

2

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化