陕西省铜川市王益区2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题 (word版含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省铜川市王益区2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题 (word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 278.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-12 23:19:42 | ||

图片预览

文档简介

2020~2021学年度期中考试卷高一历史

考试模块:必修2

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:中国史经济部分。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)。

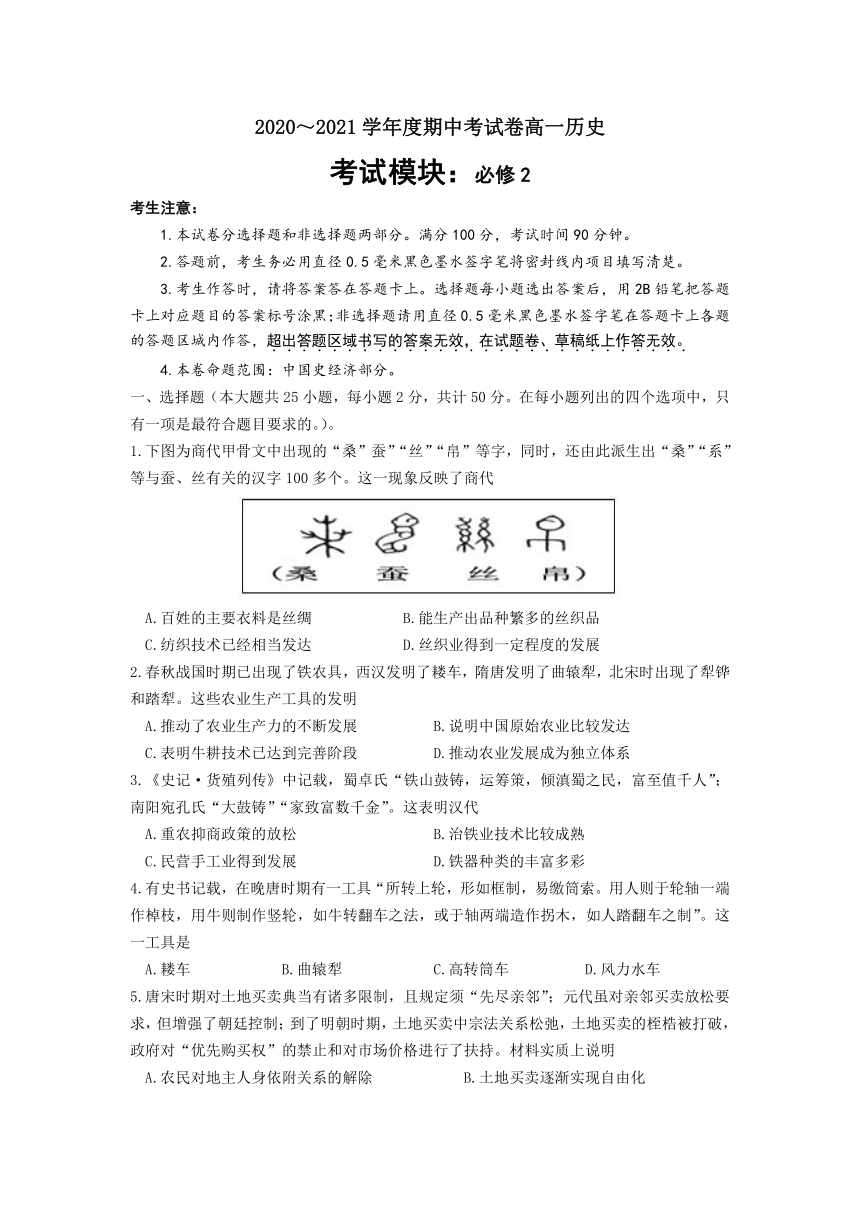

1.下图为商代甲骨文中出现的“桑”蚕”“丝”“帛”等字,同时,还由此派生出“桑”“系”等与蚕、丝有关的汉字100多个。这一现象反映了商代

A.百姓的主要衣料是丝绸

B.能生产出品种繁多的丝织品

C.纺织技术已经相当发达

D.丝织业得到一定程度的发展

2.春秋战国时期已出现了铁农具,西汉发明了耧车,隋唐发明了曲辕犁,北宋时出现了犁铧和踏犁。这些农业生产工具的发明

A.推动了农业生产力的不断发展

B.说明中国原始农业比较发达

C.表明牛耕技术已达到完善阶段

D.推动农业发展成为独立体系

3.《史记·货殖列传》中记载,蜀卓氏“铁山鼓铸,运筹策,倾滇蜀之民,富至值千人”;南阳宛孔氏“大鼓铸”“家致富数千金”。这表明汉代

A.重农抑商政策的放松

B.治铁业技术比较成熟

C.民营手工业得到发展

D.铁器种类的丰富多彩

4.有史书记载,在晚唐时期有一工具“所转上轮,形如框制,易缴筒索。用人则于轮轴一端作棹枝,用牛则制作竖轮,如牛转翻车之法,或于轴两端造作拐木,如人踏翻车之制”。这一工具是

A.耧车

B.曲辕犁

C.高转筒车

D.风力水车

5.唐宋时期对土地买卖典当有诸多限制,且规定须“先尽亲邻”;元代虽对亲邻买卖放松要求,但增强了朝廷控制;到了明朝时期,土地买卖中宗法关系松弛,土地买卖的桎梏被打破,政府对“优先购买权”的禁止和对市场价格进行了扶持。材料实质上说明

A.农民对地主人身依附关系的解除

B.土地买卖逐渐实现自由化

C.土地所有制性质已发生根本改变

D.土地国有得到进一步巩固

6.北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消,全国形成了以首都汴京为中心的北方市场、以苏杭为中心的东南市场、以成都为中心的川蜀市场和以陕西、河东一代为主的西北市场。据此可知,北宋

A.政策调整推动了区域性市场形成

B.经济重心完成南移

C.政府加强对商业发展的宏观调控

D.市镇经济比较繁荣

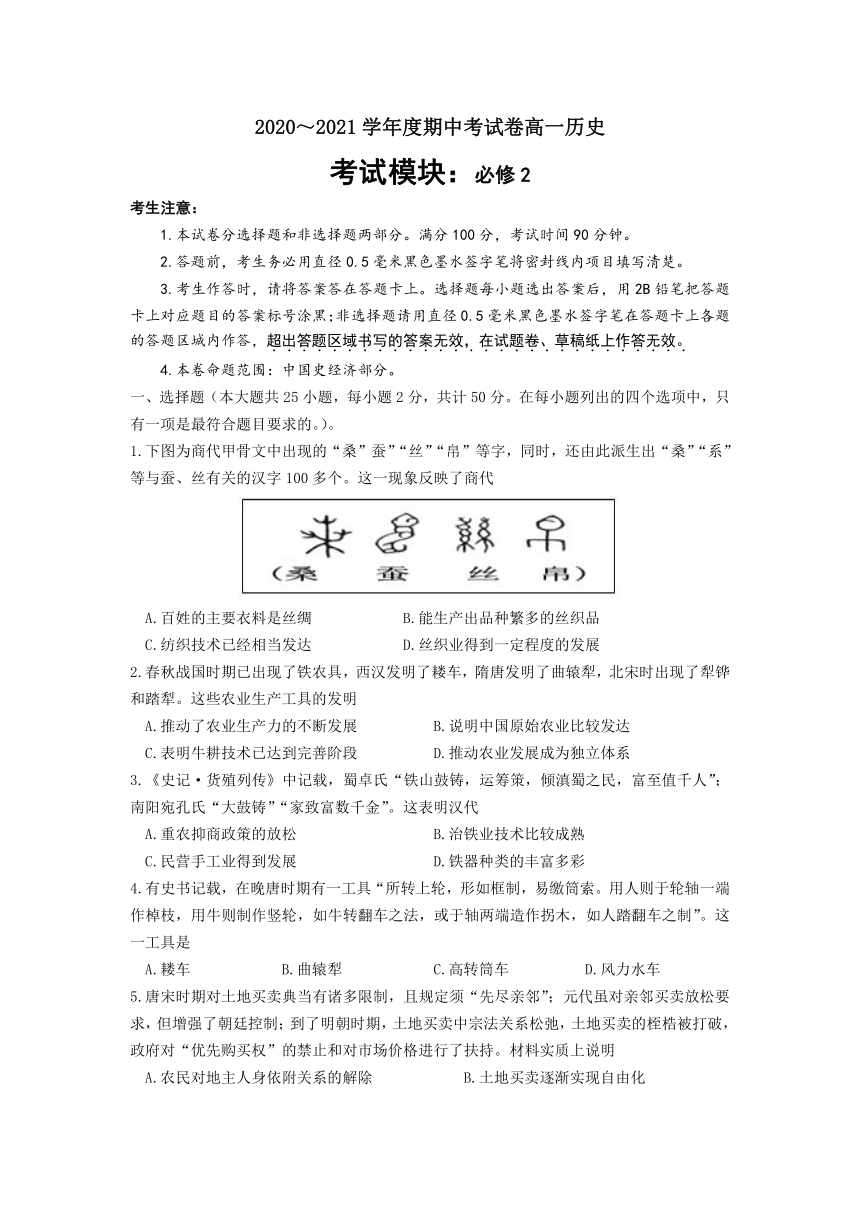

7.下面是明代前期官营苏州织染局和南京内织染局的基本状况统计表。据此能够被认定的历史事实是,官营手工业

名称

工匠人数

织机数

年产量

投入市场

苏州织染局

1700人

173张

1500匹

0

南京内织染局

3000人

300张

5000匹

0

A.产品制作粗劣

B.劳动生产率比较高

C.生产规模较小

D.缺乏市场竞争意识

8.有学者指出,中国的商品经济发展了数千年仍无法取代自然经济,在明朝中后期好不容易出现的资本主义萌芽也被扼杀在摇篮里。造成这一状况的主要原因是

A.统治者的夜郎自大

B.专制主义和重农抑商思想的束缚

C.王朝出现频繁更迭

D.古代的生产力水平始终比较低下

9.18世纪中叶,英国公司不断派商船到宁波、定海一带发展贸易。1757年清政府为维护统治收缩贸易口岸,把中西贸易限制在广州一口。1759年,两广总督李侍尧颁布“防范外夷五项规条”,重申广州一口通商的规定。据此可知,清代对外贸易

A.由一口通商向多口通商的发展

B.主要受重农抑商政策制约

C.主要是为维护封建专制统治服务

D.旨在防范外来经济的侵略

10.19世纪六七十年代,张之洞担任湖广总督兼湖北巡抚期间,大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。在李鸿章担任北洋大臣时,建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业。这表明

A.清政府主要扶植沿海地区创办企业

B.洋务运动利于推动中国工业近代化

C.洋务派创办企业主要以重工业为主

D.地主阶级首倡在中国实行实业救国

11.19世纪晚期,煤油、洋烛、洋电入中国,而东南数省之柏树不为材;洋铁、洋针、洋钉入中国,而业冶者多无事偷闲。所以然者,外国用机器,故工致而价廉,且亦成功;中国用人工,故工笨而价贵,且成功亦难。华人生计,皆为所夺矣。材料反映了近代中国

A.洋物传入导致崇拜洋货风气盛行

B.传统手工业者破产被迫改行

C.外国资本主义冲击传统自然经济

D.洋货盛行致使大量白银外流

12.有学者指出,它毗邻甲午战争的硝烟和实业救国思潮的兴起,虽然由于经济的短缺问题与半殖民地半封建社会的大背景、形势问题等多种不良因素影响其艰难的发展,但其仍为中国近代化企业的发展积累了经验。该学者评价的是

A.自然经济

B.官僚资本主义经济

C.商品经济

D.中国民族资本主义经济一

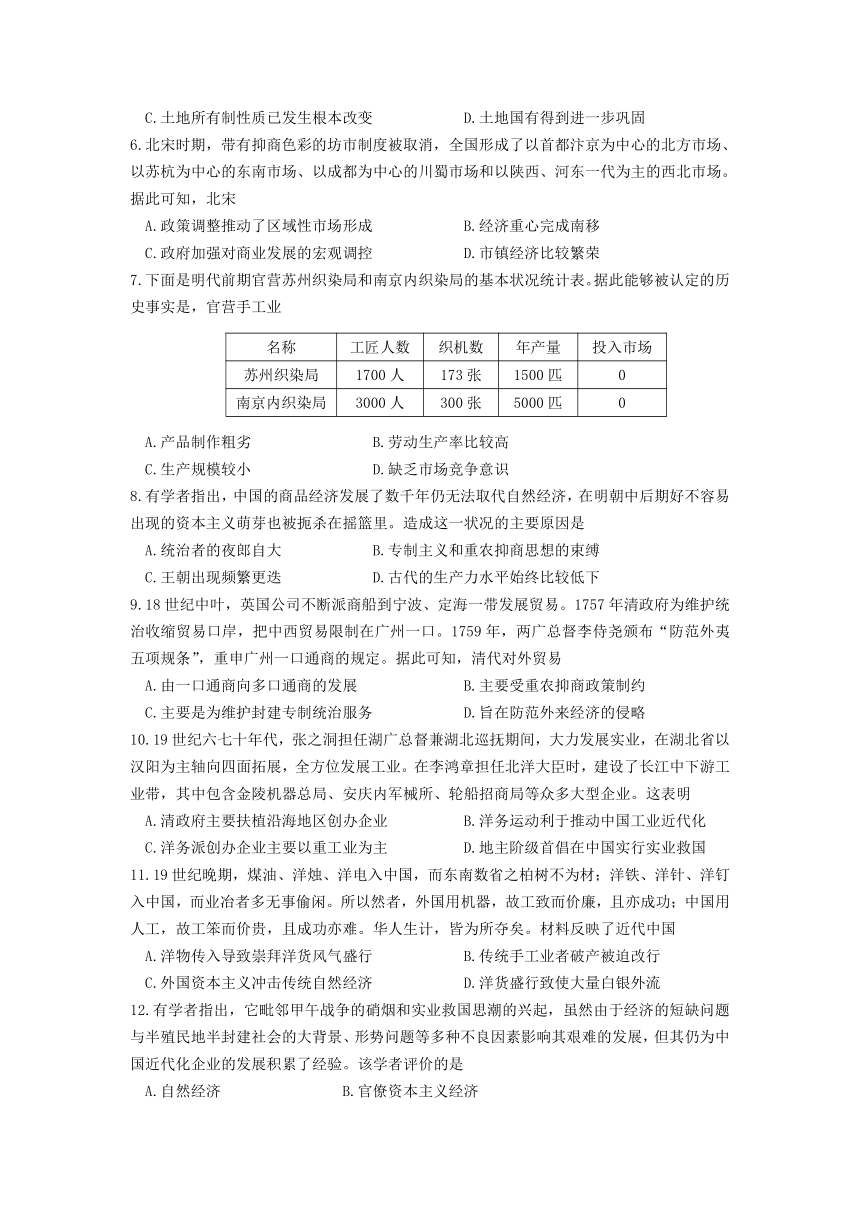

13.下面是1912~1918年中国外贸进出口状况表。1915~1918年发生变化的主要原因是

A.清政府放宽对民间办厂的限制

B.列强忙于一战暂时放松对中国侵略

C.民族资产阶级已登上政治舞台

D.中国民族资本主义出现“短暂春天”

14.1936年前,在西南现代工矿企业几乎是空白……1938年上半年,国民政府确立了“以西南诸省为主要地区,开发各种矿产,建立国营重工业,而于民营工业及乡村手工业为普遍之调整与提倡”的经济建设方针。至此,西南地区很快变身为新兴工矿企业最集中的区域。材料中的变化对中国产生深远的积极影响是

A.保存并挽救了我国的民族工业

B.改变了全国工业的生产布局

C.推动了西部地区工业的发展

D.为抗战胜利奠定了物质基础

15.“中央银行公布:自1917年1月18日起,发行250元及500元新关金券。250元券合法币5000元,500元券合法币1万元”。消息一出,两天之内,天津市的金价竟由每两45万7千元涨到51万元。材料反映的这一现象在当时产生的影响是

A.加速了蒋介石政权的崩溃

B.推动了当时国民经济的快速发展

C.促进民族工业的起死回生

D.推动了抗战时期金融市场的复苏

16.中国近代民族资本主义工业虽然是一种先进的生产方式,但它实力薄弱,深受外国资本主义和中国封律主义的压迫和束缚,同时又对它们存在着一定的依赖性。这一状况的出现究其根本原因是

A.民族资产阶级不够强大

B.中国半殖民地半封建的社会性质

C.晚清政府腐朽专制统治

D.人们固守传统封建思想不可自拔

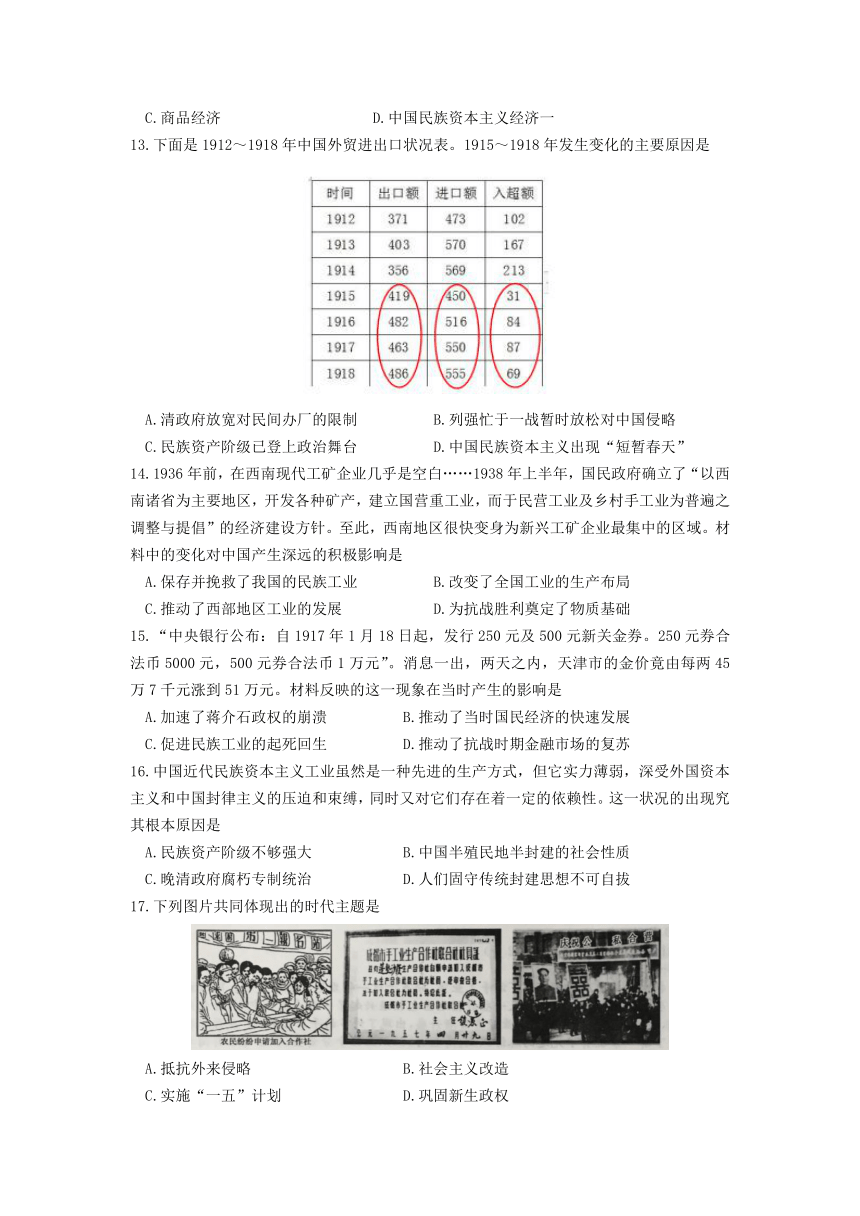

17.下列图片共同体现出的时代主题是

A.抵抗外来侵略

B.社会主义改造

C.实施“一五”计划

D.巩固新生政权

18.1965年,中国社会商品零售额已达657亿元,比1962年增加了50亿元,各种副食品和工业日用品供应充足,市场一派繁荣景象。中国出现这一“繁荣景象”的原因是

A.社会主义改造完成

B.“大跃进”运动的迅速展开

C.国民经济实行调整

D.人民公社化运动的深入发展

19.鸦片战争后我国东南沿海实行五口通商,中共十一届三中全会后我国东南沿海建立了四大经济特区。中国近现代史上这两次对外开放的共同之处是

A.都是中国主动融入全球市场的行为

B.都是中国社会经济积极变革的反映

C.都推动了中国社会经济的巨大进步

D.都体现了世界经济发展对中国的影响

20.改革开放以来,通过对国有企业的股份制改造,我国的国有企业不仅注入了大量资金,还加快了企业制度的创新和经营机制的转换,增强了企业的生机与活力。国家与企业的关系由行政隶属关系转变为股东关系,政府对企业只有间接管理权。这一改革的主要目的是

A.解决企业融资问题

B.提高劳动者积极性

C.建立现代企业制度

D.加快对外开放进程

21.20世纪90年代初期开始,广东省大力引进日本及欧美为主的IT制造业,形成了电子信息、新材料、生物技术等一批高新技术产业群。2000年后,广东省又重点引进一批以石油、汽车等工业为依托的国际资本。这一现象

A.表明亚太地区实现了和平与稳定

B.反映了广东成为中国对外开放的窗口

C.体现了中国外向型经济发展成就

D.表明中国制造业水平逐渐占世界主导

22.到了20世纪二三十年代,中国社会服装五花八门,有人穿西服,有人穿粗布大衫,还有人穿旗袍,学生装在青年人中成文文化教养的象征,仿照欧美风格的裙子流行于大城市中。这最能反映近代中国社会变迁的特点是

A.东学西渐

B.被动接受

C.去繁就简

D.新旧并存

23.1895年前,中国全国拥有的铁路,仅仅只有微不足道的364公里,甲午战争后,中国相继修建了东清、胶济、滇越、京汉、粤汉、津浦、沪宁、京绥铁路等,到1911年,中国修建了9618公里的铁路。出现这一变化的主要原因是

A.实业救国救亡热潮的推动

B.洋务企业的诱导

C.清政府进行大刀阔斧改革

D.晚清政府被推翻

24.19世纪90年代,以康有为、梁启超等为代表的资产阶级维新派在国内创办大量的中文报刊;19世纪末20世纪初,以孙中山为首的资产阶级民主革命派也展开了广泛的舆论宣传活动,并把出版报纸作为其主要的宣传方式。据此推知

A.资产阶级仅通过报刊宣传政治思想

B.中国的近代报刊业带有殖民色彩

C.报刊在近代政治革命中的重要价值

D.通讯事业发展推动民主革命进步

25.2021年,网络流行语“吉吉国王”“凡尔赛文学”“蚂蚁雅黑”“小丑竟是我自己”,这些流行语折射出大众真实的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明

A.互联网助长了人们的攀比之风

B.大众传媒具有强大的感染力

C.传统文化在当代逐渐发展壮大

D.网络文化消极性已初步显现

二、非选择题(本大题包括4小题,第26题12分,第27题14分,第28题12分,第29题12分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

我国最早出现的黄河中下游手工业区,分布于这一带发达的农业区内。随着社会经济的发展,在我国的西南、南方及一些边疆地区也相继兴起了一些手工业中心,特别是到明清时期,我国东南沿海地区手工业经济日渐兴盛,出现了许多的手工业中心。在原始社会的黄河中下游一带就有了先进的麻纺织业;商朝时,丝织业品十分贵重,但当时已有简单的丝织用的织机;后来,丝织业成为重要的手工行业之一;到了封建社会后期,棉纺织业开始兴起与推广;明朝时,棉纺织业逐渐取代了丝织业在纺织部门中的主导地位,成为众多农民的主要家庭副业。

——摘编自欧安欣《中国古代手工业经济区域分布的变迁及其原因》

材料二

在近代中国,无论城市的还是乡村的手工业,也无论是手工工场还是家庭手工业,大多是在商业资本的支配下徐徐发展。从1875年的磁州煤矿到1890年的大冶煤矿,在中国第一代的14家新式煤矿中,无一由原来手工采煤的土窑业转化而来。在商人包买主广泛控制下的手工棉纺织业,也无一演变为资本主义的机器纺织工人。中国近代手工业在进入20世纪之后,一些手工工场开始使用机器。近代手工业的发展,始终以分散的个体生产为主体,没有摆脱“悉听小民自为”的家庭生产之境况。

——摘编自陈庆德《中国近代手工业的发展趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代手工业经济区域分布变迁的特点并分析其原因。(8分)

(2)根据材料二,分析近代中国手工业的发展趋势,并结合所学知识,指出这一发展趋势的内在基础。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪末20世纪初,在戊戌维新运动和清末新政的热潮中,湖南长沙近代城市经济的发展开始起步,特别是1904年长沙开放为通商口岸,长沙的近代经济得到了前所未有的发展。新政中,长沙学习西方工商业发展模式,大大加快了近代资本的原始积累,为长沙成就区域工商业中心地位并实现腾飞奠定了坚实的物质基础。到20世纪初,长沙已经成为湖南全省的工商业中心、航运中心和外贸中心,并最终确立了其区域经济中心的地位。从此,长沙站在了新的发展起点上,进入近代化快速发展的新时期。

——摘编自彭平一汤文《19世纪末20世纪初长沙区域经济中心地位的确立》

材料二

在中国民族工业发展的历史上,继昌隆缫丝厂算得上中国第一家民族机械巢丝企业。19世纪五六十年代,广东南海顺德一代生产蚕茧,但因制造方法落后,在国际市场上中国生丝竞争不过洋丝。这种局面激起了陈启沅回国办厂、振兴民族丝业。中国近代机器工业便从1873年陈启沅在广东成立的继昌隆缫丝厂开始了。几年后,陈氏经营规模扩大,又办了几家工厂。另外,在广州开设丝庄,专营生丝出口贸易,生意兴隆。广东在民族经济的诸多领域开了风气之先,也诞生了一批较早的企业,特别是广州企业的经营效益最佳。据统计,1895年至1913年间,广东广州厂数列于沪汉津之后,居第4位;资本额居第3位。

——摘编自颜志雄

杨育峰《中国第一代民族工业家陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初湖南长沙区域经济中心地位确立的原因。(6分)口

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初广东成为近代工业诞生地的有利条件。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括湖南和广东近代企业发展的共同作用。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

近代中国人“下南洋”的一个重要原因是为了改变个人或家族的命运。据1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因所作的调查显示,因“经济压迫”而出洋者占69.95%。当时,英国、荷兰殖民统治下的南洋正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大。南洋诸国为吸引华工,先后推出一系列优惠政策,如马来西亚联邦最大的一个州——沙捞越州,在白色拉者二世执政时期,就颁布过一个特别通告:给移民足够的免费土地种植,政府提供临时住屋安置移民;免费供给大米和食盐一年;提供交通运输工具,建立警察局保护华人安全,华人可永久居住在沙捞越等。

——摘编自张军《中国近代的移民文化》

材料二

据1990年第四次全国人口普查和1987年、1995年全国1%的人口抽样调查,我国迁移人口规模在1982~1987年为3053.3万,1985~1990年为3412.8万,1990~1995年为3642.6万。1985~1990年和1990~1995年的迁移人口分别相当于1990年、1995年全国总人口的3.01%和3.02%,其中暂住人口分别和当于全国总人口的1.9%和2.4%。全国流动人口总量在1982年约3000万人,1985年约4000万,据1992年“计划生育管理信息系统首次调查”结果推测为9360万。1995年的流动人口规模推测为8000万,其中在公安部门登记的有4400万,跨省流动的约3000万。

——摘编自李玲《改革开放以来中国国内人口迁移及其研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国人“下南洋”的主要原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪八九十年代我国人口迁移、流动的特点及社会

背景。(8分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中国延续两千多年的传统婚姻观念在近代受到强烈的冲击,传统婚姻强调“父母之命”,子女的婚姻必须由家长决定,没有感情基础的男女被“父母之命”强行捆绑在一起,成为旧式婚姻的牺牲品。近代伴随着西方列强的入侵,西方的思想也传入了中国,大量介绍西方婚姻家庭生活以及婚姻制度的刊物出现,一些先进的中国人意识到中国传统婚姻的弊端,也纷纷将西方的婚姻观念引入中国。随着民族资本主义的发展,近代兴办的企业和本民族资产阶级工厂数量增加,越来越多的青年男女在自然经济解体后走出家庭,进入社会、工厂,不再一味依赖父母。五四运动时期,《新青年》上先后发表了众多有关妇女解放的文章,允许女子提出离婚。女子教育的兴起促进了女性身份地位在家庭和社会中的提高。1930年民国政府颁布了《民法亲属编》中针对旧式婚姻中男女不平等的规定作出更正,制定一些旨在保护妇女权益的规定。

——摘编自任燕《浅谈近代中国婚姻观念变迁及原因》

材料二

1950年4月,《中华人民共和国婚姻法》在北京颁布,这是新中国的首部国家大法,宣布废除包办、强迫的婚姻,实行婚姻自由,建立一夫一妻的新婚姻制度。从“父母之命,媒妁之言”到“我的生活我主宰”,60年,女性的脚步何其匆匆。但无论发生怎样的变化,中国女性心中始终有一个永恒不变的信念——渴求“执子之手,与子偕老”的幸福,为更美好的生活而努力。

——摘编自《60年中国婚姻的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国婚姻观念发生的变化并分析其原因。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国女性对婚姻自由追求的认识。(4分)

期中历史答案

1.D

2.A

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.B

17.B

18.C

19.D

20.C

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.(1)特点:主要分布于农业发达地区;地理分布由北向南发展;行业分布不断丰富;南北差距逐渐缩小。(4分,任答两点即可)原因:新品种和新技术的推广;南方的开发及经济重心南移的影响;战争及政治重心的变化;南方地区资源的丰富等。(4分,任答两点即可)

(2)趋势:由以家庭手工业为主向商业资本的支配为主转变;由手工生产向小规模的机器生产发展。(2分,任答一点即可)内在基础;中国传统自给自足的小农经济。(2分)

27.(1)原因:受维新运动和新政改革的影响;长沙开埠通商;长沙学习西方工商业的发展模式;注重对航运业、外贸的发展。(6分,任答三点即可)

(2)有利条件:广东地理位置和原料产地的优越;是近代第一批开放商埠的省份;有识之士的推动。(4分,任答两点即可,其他言之有理亦可)

(3)共同作用:都促进了本省经济的发展;都有利于抵制外来经济的侵略;都在一定程度上促进了中国近代化的进程。(4分,言之有理即可)

28.(1)原因:国内政治、经济环境恶劣;改变个人或家族的命运;东南亚开发对劳动力的巨大需求;南洋诸国为吸引华工而推出一系列优惠政策。(4分,任答两点即可)

(2)特点:人口迁移规模逐渐扩大;暂住人口比重增加;跨省流动人口占一定比例。(4分,任答两点即可)

背景:乡镇企业的异军突起;城市经济体制改革全面展开;对外开放的扩大,如设立沿海开放城市、沿海经济开放区;改革开放进入到新阶段;社会主义市场经济体制的实行;农业现代化进程的加快。(4分,任答两点即可)

29.(1)变化:由遵从父母之命到追求婚姻的自主;婚姻生活中有男性为主导渐趋男女平等;由讲究家族婚姻到婚姻建立在感情基础之上。(4分任答两点即可)原因;西方自由平等思想传入中国;近代民族工业发展对劳动力的需求;近代有识之士的努力;近代政府颁布法律对女性的保护。(4分,任答两点即可)

(2)认识:随着社会发展,中国女性对婚姻自由的追求增加;近现代女性对婚姻自由的追求受多种因素的影响;每个时代中国女性对自由婚姻追求具有时代的烙印。(4分,其他言之有理亦可)

考试模块:必修2

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:中国史经济部分。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)。

1.下图为商代甲骨文中出现的“桑”蚕”“丝”“帛”等字,同时,还由此派生出“桑”“系”等与蚕、丝有关的汉字100多个。这一现象反映了商代

A.百姓的主要衣料是丝绸

B.能生产出品种繁多的丝织品

C.纺织技术已经相当发达

D.丝织业得到一定程度的发展

2.春秋战国时期已出现了铁农具,西汉发明了耧车,隋唐发明了曲辕犁,北宋时出现了犁铧和踏犁。这些农业生产工具的发明

A.推动了农业生产力的不断发展

B.说明中国原始农业比较发达

C.表明牛耕技术已达到完善阶段

D.推动农业发展成为独立体系

3.《史记·货殖列传》中记载,蜀卓氏“铁山鼓铸,运筹策,倾滇蜀之民,富至值千人”;南阳宛孔氏“大鼓铸”“家致富数千金”。这表明汉代

A.重农抑商政策的放松

B.治铁业技术比较成熟

C.民营手工业得到发展

D.铁器种类的丰富多彩

4.有史书记载,在晚唐时期有一工具“所转上轮,形如框制,易缴筒索。用人则于轮轴一端作棹枝,用牛则制作竖轮,如牛转翻车之法,或于轴两端造作拐木,如人踏翻车之制”。这一工具是

A.耧车

B.曲辕犁

C.高转筒车

D.风力水车

5.唐宋时期对土地买卖典当有诸多限制,且规定须“先尽亲邻”;元代虽对亲邻买卖放松要求,但增强了朝廷控制;到了明朝时期,土地买卖中宗法关系松弛,土地买卖的桎梏被打破,政府对“优先购买权”的禁止和对市场价格进行了扶持。材料实质上说明

A.农民对地主人身依附关系的解除

B.土地买卖逐渐实现自由化

C.土地所有制性质已发生根本改变

D.土地国有得到进一步巩固

6.北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消,全国形成了以首都汴京为中心的北方市场、以苏杭为中心的东南市场、以成都为中心的川蜀市场和以陕西、河东一代为主的西北市场。据此可知,北宋

A.政策调整推动了区域性市场形成

B.经济重心完成南移

C.政府加强对商业发展的宏观调控

D.市镇经济比较繁荣

7.下面是明代前期官营苏州织染局和南京内织染局的基本状况统计表。据此能够被认定的历史事实是,官营手工业

名称

工匠人数

织机数

年产量

投入市场

苏州织染局

1700人

173张

1500匹

0

南京内织染局

3000人

300张

5000匹

0

A.产品制作粗劣

B.劳动生产率比较高

C.生产规模较小

D.缺乏市场竞争意识

8.有学者指出,中国的商品经济发展了数千年仍无法取代自然经济,在明朝中后期好不容易出现的资本主义萌芽也被扼杀在摇篮里。造成这一状况的主要原因是

A.统治者的夜郎自大

B.专制主义和重农抑商思想的束缚

C.王朝出现频繁更迭

D.古代的生产力水平始终比较低下

9.18世纪中叶,英国公司不断派商船到宁波、定海一带发展贸易。1757年清政府为维护统治收缩贸易口岸,把中西贸易限制在广州一口。1759年,两广总督李侍尧颁布“防范外夷五项规条”,重申广州一口通商的规定。据此可知,清代对外贸易

A.由一口通商向多口通商的发展

B.主要受重农抑商政策制约

C.主要是为维护封建专制统治服务

D.旨在防范外来经济的侵略

10.19世纪六七十年代,张之洞担任湖广总督兼湖北巡抚期间,大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。在李鸿章担任北洋大臣时,建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业。这表明

A.清政府主要扶植沿海地区创办企业

B.洋务运动利于推动中国工业近代化

C.洋务派创办企业主要以重工业为主

D.地主阶级首倡在中国实行实业救国

11.19世纪晚期,煤油、洋烛、洋电入中国,而东南数省之柏树不为材;洋铁、洋针、洋钉入中国,而业冶者多无事偷闲。所以然者,外国用机器,故工致而价廉,且亦成功;中国用人工,故工笨而价贵,且成功亦难。华人生计,皆为所夺矣。材料反映了近代中国

A.洋物传入导致崇拜洋货风气盛行

B.传统手工业者破产被迫改行

C.外国资本主义冲击传统自然经济

D.洋货盛行致使大量白银外流

12.有学者指出,它毗邻甲午战争的硝烟和实业救国思潮的兴起,虽然由于经济的短缺问题与半殖民地半封建社会的大背景、形势问题等多种不良因素影响其艰难的发展,但其仍为中国近代化企业的发展积累了经验。该学者评价的是

A.自然经济

B.官僚资本主义经济

C.商品经济

D.中国民族资本主义经济一

13.下面是1912~1918年中国外贸进出口状况表。1915~1918年发生变化的主要原因是

A.清政府放宽对民间办厂的限制

B.列强忙于一战暂时放松对中国侵略

C.民族资产阶级已登上政治舞台

D.中国民族资本主义出现“短暂春天”

14.1936年前,在西南现代工矿企业几乎是空白……1938年上半年,国民政府确立了“以西南诸省为主要地区,开发各种矿产,建立国营重工业,而于民营工业及乡村手工业为普遍之调整与提倡”的经济建设方针。至此,西南地区很快变身为新兴工矿企业最集中的区域。材料中的变化对中国产生深远的积极影响是

A.保存并挽救了我国的民族工业

B.改变了全国工业的生产布局

C.推动了西部地区工业的发展

D.为抗战胜利奠定了物质基础

15.“中央银行公布:自1917年1月18日起,发行250元及500元新关金券。250元券合法币5000元,500元券合法币1万元”。消息一出,两天之内,天津市的金价竟由每两45万7千元涨到51万元。材料反映的这一现象在当时产生的影响是

A.加速了蒋介石政权的崩溃

B.推动了当时国民经济的快速发展

C.促进民族工业的起死回生

D.推动了抗战时期金融市场的复苏

16.中国近代民族资本主义工业虽然是一种先进的生产方式,但它实力薄弱,深受外国资本主义和中国封律主义的压迫和束缚,同时又对它们存在着一定的依赖性。这一状况的出现究其根本原因是

A.民族资产阶级不够强大

B.中国半殖民地半封建的社会性质

C.晚清政府腐朽专制统治

D.人们固守传统封建思想不可自拔

17.下列图片共同体现出的时代主题是

A.抵抗外来侵略

B.社会主义改造

C.实施“一五”计划

D.巩固新生政权

18.1965年,中国社会商品零售额已达657亿元,比1962年增加了50亿元,各种副食品和工业日用品供应充足,市场一派繁荣景象。中国出现这一“繁荣景象”的原因是

A.社会主义改造完成

B.“大跃进”运动的迅速展开

C.国民经济实行调整

D.人民公社化运动的深入发展

19.鸦片战争后我国东南沿海实行五口通商,中共十一届三中全会后我国东南沿海建立了四大经济特区。中国近现代史上这两次对外开放的共同之处是

A.都是中国主动融入全球市场的行为

B.都是中国社会经济积极变革的反映

C.都推动了中国社会经济的巨大进步

D.都体现了世界经济发展对中国的影响

20.改革开放以来,通过对国有企业的股份制改造,我国的国有企业不仅注入了大量资金,还加快了企业制度的创新和经营机制的转换,增强了企业的生机与活力。国家与企业的关系由行政隶属关系转变为股东关系,政府对企业只有间接管理权。这一改革的主要目的是

A.解决企业融资问题

B.提高劳动者积极性

C.建立现代企业制度

D.加快对外开放进程

21.20世纪90年代初期开始,广东省大力引进日本及欧美为主的IT制造业,形成了电子信息、新材料、生物技术等一批高新技术产业群。2000年后,广东省又重点引进一批以石油、汽车等工业为依托的国际资本。这一现象

A.表明亚太地区实现了和平与稳定

B.反映了广东成为中国对外开放的窗口

C.体现了中国外向型经济发展成就

D.表明中国制造业水平逐渐占世界主导

22.到了20世纪二三十年代,中国社会服装五花八门,有人穿西服,有人穿粗布大衫,还有人穿旗袍,学生装在青年人中成文文化教养的象征,仿照欧美风格的裙子流行于大城市中。这最能反映近代中国社会变迁的特点是

A.东学西渐

B.被动接受

C.去繁就简

D.新旧并存

23.1895年前,中国全国拥有的铁路,仅仅只有微不足道的364公里,甲午战争后,中国相继修建了东清、胶济、滇越、京汉、粤汉、津浦、沪宁、京绥铁路等,到1911年,中国修建了9618公里的铁路。出现这一变化的主要原因是

A.实业救国救亡热潮的推动

B.洋务企业的诱导

C.清政府进行大刀阔斧改革

D.晚清政府被推翻

24.19世纪90年代,以康有为、梁启超等为代表的资产阶级维新派在国内创办大量的中文报刊;19世纪末20世纪初,以孙中山为首的资产阶级民主革命派也展开了广泛的舆论宣传活动,并把出版报纸作为其主要的宣传方式。据此推知

A.资产阶级仅通过报刊宣传政治思想

B.中国的近代报刊业带有殖民色彩

C.报刊在近代政治革命中的重要价值

D.通讯事业发展推动民主革命进步

25.2021年,网络流行语“吉吉国王”“凡尔赛文学”“蚂蚁雅黑”“小丑竟是我自己”,这些流行语折射出大众真实的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明

A.互联网助长了人们的攀比之风

B.大众传媒具有强大的感染力

C.传统文化在当代逐渐发展壮大

D.网络文化消极性已初步显现

二、非选择题(本大题包括4小题,第26题12分,第27题14分,第28题12分,第29题12分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

我国最早出现的黄河中下游手工业区,分布于这一带发达的农业区内。随着社会经济的发展,在我国的西南、南方及一些边疆地区也相继兴起了一些手工业中心,特别是到明清时期,我国东南沿海地区手工业经济日渐兴盛,出现了许多的手工业中心。在原始社会的黄河中下游一带就有了先进的麻纺织业;商朝时,丝织业品十分贵重,但当时已有简单的丝织用的织机;后来,丝织业成为重要的手工行业之一;到了封建社会后期,棉纺织业开始兴起与推广;明朝时,棉纺织业逐渐取代了丝织业在纺织部门中的主导地位,成为众多农民的主要家庭副业。

——摘编自欧安欣《中国古代手工业经济区域分布的变迁及其原因》

材料二

在近代中国,无论城市的还是乡村的手工业,也无论是手工工场还是家庭手工业,大多是在商业资本的支配下徐徐发展。从1875年的磁州煤矿到1890年的大冶煤矿,在中国第一代的14家新式煤矿中,无一由原来手工采煤的土窑业转化而来。在商人包买主广泛控制下的手工棉纺织业,也无一演变为资本主义的机器纺织工人。中国近代手工业在进入20世纪之后,一些手工工场开始使用机器。近代手工业的发展,始终以分散的个体生产为主体,没有摆脱“悉听小民自为”的家庭生产之境况。

——摘编自陈庆德《中国近代手工业的发展趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代手工业经济区域分布变迁的特点并分析其原因。(8分)

(2)根据材料二,分析近代中国手工业的发展趋势,并结合所学知识,指出这一发展趋势的内在基础。(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪末20世纪初,在戊戌维新运动和清末新政的热潮中,湖南长沙近代城市经济的发展开始起步,特别是1904年长沙开放为通商口岸,长沙的近代经济得到了前所未有的发展。新政中,长沙学习西方工商业发展模式,大大加快了近代资本的原始积累,为长沙成就区域工商业中心地位并实现腾飞奠定了坚实的物质基础。到20世纪初,长沙已经成为湖南全省的工商业中心、航运中心和外贸中心,并最终确立了其区域经济中心的地位。从此,长沙站在了新的发展起点上,进入近代化快速发展的新时期。

——摘编自彭平一汤文《19世纪末20世纪初长沙区域经济中心地位的确立》

材料二

在中国民族工业发展的历史上,继昌隆缫丝厂算得上中国第一家民族机械巢丝企业。19世纪五六十年代,广东南海顺德一代生产蚕茧,但因制造方法落后,在国际市场上中国生丝竞争不过洋丝。这种局面激起了陈启沅回国办厂、振兴民族丝业。中国近代机器工业便从1873年陈启沅在广东成立的继昌隆缫丝厂开始了。几年后,陈氏经营规模扩大,又办了几家工厂。另外,在广州开设丝庄,专营生丝出口贸易,生意兴隆。广东在民族经济的诸多领域开了风气之先,也诞生了一批较早的企业,特别是广州企业的经营效益最佳。据统计,1895年至1913年间,广东广州厂数列于沪汉津之后,居第4位;资本额居第3位。

——摘编自颜志雄

杨育峰《中国第一代民族工业家陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初湖南长沙区域经济中心地位确立的原因。(6分)口

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初广东成为近代工业诞生地的有利条件。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括湖南和广东近代企业发展的共同作用。(4分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

近代中国人“下南洋”的一个重要原因是为了改变个人或家族的命运。据1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因所作的调查显示,因“经济压迫”而出洋者占69.95%。当时,英国、荷兰殖民统治下的南洋正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大。南洋诸国为吸引华工,先后推出一系列优惠政策,如马来西亚联邦最大的一个州——沙捞越州,在白色拉者二世执政时期,就颁布过一个特别通告:给移民足够的免费土地种植,政府提供临时住屋安置移民;免费供给大米和食盐一年;提供交通运输工具,建立警察局保护华人安全,华人可永久居住在沙捞越等。

——摘编自张军《中国近代的移民文化》

材料二

据1990年第四次全国人口普查和1987年、1995年全国1%的人口抽样调查,我国迁移人口规模在1982~1987年为3053.3万,1985~1990年为3412.8万,1990~1995年为3642.6万。1985~1990年和1990~1995年的迁移人口分别相当于1990年、1995年全国总人口的3.01%和3.02%,其中暂住人口分别和当于全国总人口的1.9%和2.4%。全国流动人口总量在1982年约3000万人,1985年约4000万,据1992年“计划生育管理信息系统首次调查”结果推测为9360万。1995年的流动人口规模推测为8000万,其中在公安部门登记的有4400万,跨省流动的约3000万。

——摘编自李玲《改革开放以来中国国内人口迁移及其研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国人“下南洋”的主要原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪八九十年代我国人口迁移、流动的特点及社会

背景。(8分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中国延续两千多年的传统婚姻观念在近代受到强烈的冲击,传统婚姻强调“父母之命”,子女的婚姻必须由家长决定,没有感情基础的男女被“父母之命”强行捆绑在一起,成为旧式婚姻的牺牲品。近代伴随着西方列强的入侵,西方的思想也传入了中国,大量介绍西方婚姻家庭生活以及婚姻制度的刊物出现,一些先进的中国人意识到中国传统婚姻的弊端,也纷纷将西方的婚姻观念引入中国。随着民族资本主义的发展,近代兴办的企业和本民族资产阶级工厂数量增加,越来越多的青年男女在自然经济解体后走出家庭,进入社会、工厂,不再一味依赖父母。五四运动时期,《新青年》上先后发表了众多有关妇女解放的文章,允许女子提出离婚。女子教育的兴起促进了女性身份地位在家庭和社会中的提高。1930年民国政府颁布了《民法亲属编》中针对旧式婚姻中男女不平等的规定作出更正,制定一些旨在保护妇女权益的规定。

——摘编自任燕《浅谈近代中国婚姻观念变迁及原因》

材料二

1950年4月,《中华人民共和国婚姻法》在北京颁布,这是新中国的首部国家大法,宣布废除包办、强迫的婚姻,实行婚姻自由,建立一夫一妻的新婚姻制度。从“父母之命,媒妁之言”到“我的生活我主宰”,60年,女性的脚步何其匆匆。但无论发生怎样的变化,中国女性心中始终有一个永恒不变的信念——渴求“执子之手,与子偕老”的幸福,为更美好的生活而努力。

——摘编自《60年中国婚姻的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国婚姻观念发生的变化并分析其原因。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国女性对婚姻自由追求的认识。(4分)

期中历史答案

1.D

2.A

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.B

17.B

18.C

19.D

20.C

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.(1)特点:主要分布于农业发达地区;地理分布由北向南发展;行业分布不断丰富;南北差距逐渐缩小。(4分,任答两点即可)原因:新品种和新技术的推广;南方的开发及经济重心南移的影响;战争及政治重心的变化;南方地区资源的丰富等。(4分,任答两点即可)

(2)趋势:由以家庭手工业为主向商业资本的支配为主转变;由手工生产向小规模的机器生产发展。(2分,任答一点即可)内在基础;中国传统自给自足的小农经济。(2分)

27.(1)原因:受维新运动和新政改革的影响;长沙开埠通商;长沙学习西方工商业的发展模式;注重对航运业、外贸的发展。(6分,任答三点即可)

(2)有利条件:广东地理位置和原料产地的优越;是近代第一批开放商埠的省份;有识之士的推动。(4分,任答两点即可,其他言之有理亦可)

(3)共同作用:都促进了本省经济的发展;都有利于抵制外来经济的侵略;都在一定程度上促进了中国近代化的进程。(4分,言之有理即可)

28.(1)原因:国内政治、经济环境恶劣;改变个人或家族的命运;东南亚开发对劳动力的巨大需求;南洋诸国为吸引华工而推出一系列优惠政策。(4分,任答两点即可)

(2)特点:人口迁移规模逐渐扩大;暂住人口比重增加;跨省流动人口占一定比例。(4分,任答两点即可)

背景:乡镇企业的异军突起;城市经济体制改革全面展开;对外开放的扩大,如设立沿海开放城市、沿海经济开放区;改革开放进入到新阶段;社会主义市场经济体制的实行;农业现代化进程的加快。(4分,任答两点即可)

29.(1)变化:由遵从父母之命到追求婚姻的自主;婚姻生活中有男性为主导渐趋男女平等;由讲究家族婚姻到婚姻建立在感情基础之上。(4分任答两点即可)原因;西方自由平等思想传入中国;近代民族工业发展对劳动力的需求;近代有识之士的努力;近代政府颁布法律对女性的保护。(4分,任答两点即可)

(2)认识:随着社会发展,中国女性对婚姻自由的追求增加;近现代女性对婚姻自由的追求受多种因素的影响;每个时代中国女性对自由婚姻追求具有时代的烙印。(4分,其他言之有理亦可)

同课章节目录