2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元10 在《人民报》创刊纪念会上的演说 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修下册第五单元10 在《人民报》创刊纪念会上的演说 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-11 23:20:00 | ||

图片预览

文档简介

单元说明

“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。”今天,新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命?这些问题值得我们认真思索。

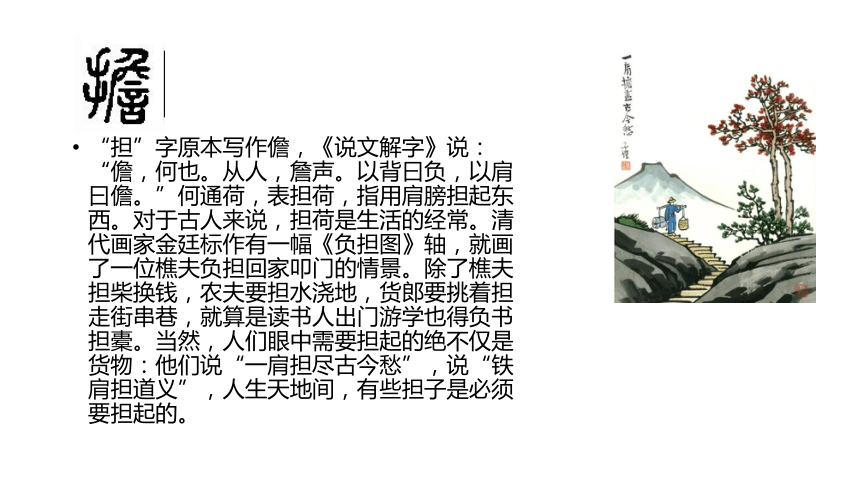

“担”字原本写作儋,《说文解字》说:“儋,何也。从人,詹声。以背曰负,以肩曰儋。”何通荷,表担荷,指用肩膀担起东西。对于古人来说,担荷是生活的经常。清代画家金廷标作有一幅《负担图》轴,就画了一位樵夫负担回家叩门的情景。除了樵夫担柴换钱,农夫要担水浇地,货郎要挑着担走街串巷,就算是读书人出门游学也得负书担橐。当然,人们眼中需要担起的绝不仅是货物:他们说“一肩担尽古今愁”,说“铁肩担道义”,人生天地间,有些担子是必须要担起的。

“当”是一个形声字。《说文解字》说:“当,田相值也。”金文中,当的下半部分原本是土,后来都变成了田,用来表示两块田地相当、相等,这是当的本义。后来,当字所指范围扩大至两件事物相当,比如词语“当官”,说的就是某人的行为、素质要与“官”的职责要求相值,于是就引申出了“担任”之义。由“担任”又引申出“承担、负担”的义项,孔子说“当仁,不让于师”,意即君子以仁为己任,遇到可以实践仁道的机会,就是对老师也无需谦让。《淮南子》中说用兵,有这样一句:“一人守隘,而千人弗敢过也”,也就是我们今天常说的“一夫当关,万夫莫开”,这里的“当”表把守、守卫。人生在世,固然不一定有机会像这样据守险要之地,但也应该去追求一夫当关的魄力、独当一面的能力和以一当十的勇气,能够担任,也敢于担当。

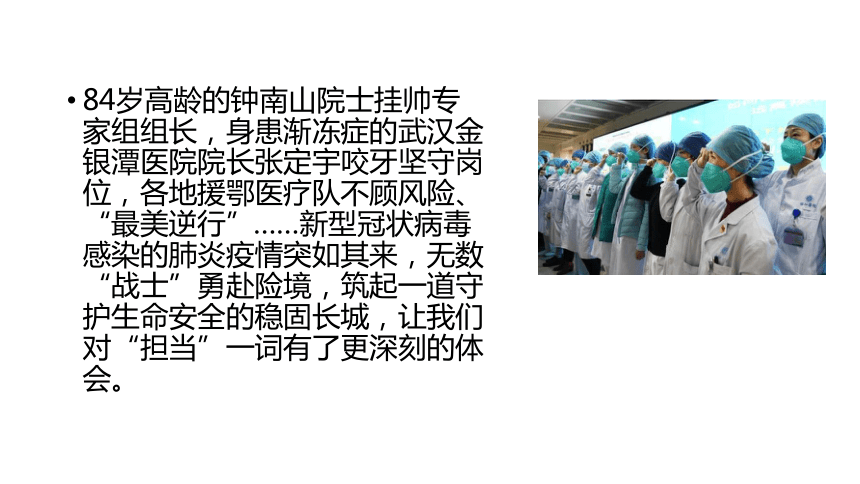

84岁高龄的钟南山院士挂帅专家组组长,身患渐冻症的武汉金银潭医院院长张定宇咬牙坚守岗位,各地援鄂医疗队不顾风险、“最美逆行”……新型冠状病毒感染的肺炎疫情突如其来,无数“战士”勇赴险境,筑起一道守护生命安全的稳固长城,让我们对“担当”一词有了更深刻的体会。

在《人民报》创刊纪念会上的演说

马克思

作者介绍

卡尔·克思海因里希·马克思(1818年—1883年),马克思主义创始人。第一国际的组织者和领导者,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的开创者。伟大的政治家、哲学家、经济学家、革命理论家、社会学家、记者、历史学者、革命社会主义者。

卡尔?马克思(1818--1883)

? 马克思1818年5月5日生于普鲁士(德国)。他25岁时迁居法国巴黎。在大学里研究法学、历史和哲学。大学毕业后,就开始了他一生的政治活动,为人类的解放事业奋斗终身。

马克思曾先后四次遭到一些国家反动政府的驱逐,生活贫困。最穷困的时候连吃的都没有,面包房、肉铺、房东都来讨债,连夫人的围巾、家里的家具、自己穿的上衣都拿去典当了,为此他无法上街。有时想寄文稿,连买邮票的钱都没有。马克思很爱他的孩子。可两个儿子一个养到八岁,一个二岁,都因贫病无钱医治而死。他的小女儿,得了重病,不到11个月就死了。小女孩死后只能放到家中,后得到一法国流亡者资助的二英镑钱,才付清了棺材钱。他家分别在1850年、1852年、1857年先后死了四个孩子,只存活了三个女儿。

马克思在这样贫困的情况下,为了全人类的解放事业,仍然顽强的斗争,勤奋的工作。比如他写《资本论》一书,就花了他整整40年时间,为了写《资本论》,他做过摘记的书就有1500种以上。《资本论》的稿酬远远抵不上他写这部巨著时的所花的烟钱。马克思说,他为此献出了自己的健康、幸福和家庭。

? 马克思在中学毕业时写了一篇有关选择职业的文章,他说:“如果我们选择了最能为人类幸福而劳动的职业,我们就不会为它的重负所压倒,因为这是为全人类所作的牺牲;那时我们感到的将不是一点点自私而可怜的欢乐,我们的幸福将属于千万人,我们的事业并不显赫一时,但将永远存在;而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。”

自暴自弃,这是一条永远腐蚀和啃噬着心灵的毒蛇,它吸走心灵的新鲜血液,并在其中注入厌世和绝望的毒汁。

我们知道个人是微弱的,但是我们也知道整体就是力量。

—— 马克思名句

与其用华丽的外衣装饰自己,不如用知识武装自己。

在民主的国家里,法律就是国王;在专制的国家里,国王就是法律。

一切节约,归根到底都是时间的节约。

主要成就

主要著作有《资本论》、《共产党宣言》等。马克思确立他的阐述原则是“政治经济学批判”。马克思认为,这是“政治经济学原理”的东西,这是“精髓”,后来人可以在这个基础上继续去研究。马克思认为资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。他和恩格斯共同创立的马克思主义学说,被认为是指引全世界劳动人民为实现社会主义和共产主义伟大理想而进行斗争的理论武器和行动指南。

写作背景

马克思被邀请作为伦敦的外国流亡革命人士的正式代表,出席1856年4月14日为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。

《人民报》是宪章派的周报,1852年5月由革命的宪章运动的领袖之一,马克思和恩格斯的朋友厄·琼斯在伦敦创办。1852年10月至1856年12月马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给以帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的最重要的文章。

150多年来,历史的沧桑和岁月的年轮不仅丝毫没有消蚀掉它非凡的风采,而且其深邃的思想、隽永的语言、厚重的文化,至今仍然让我们能够领略到经典的魅力。

题目解说

“《人民报》创刊纪念会”点明了发表演说的场合

“演说”点明了这篇文章的体裁。

自主预学

自读课文,给下列红色的字注音

暴露( ) 走锭纺纱( ) 氛围( )

衰颓( ) 狡狯( ) 毋庸争辩( )

(lù) (dìng) (fēn)(tuí) (kuài) (wú)

场合:在伦敦《人民报》创刊纪念会上。

对象:参加纪念会的欧洲群体,志同道合的革命战友

主旨:马克思旨在阐述无产阶级革命的原理。

在欧洲,19世纪中叶是一个崇尚革命、追求革命、推动革命的时代,是一个革命气氛从四面八方包围者它、压抑者它的时代。当时。近代欧洲历史上规模最大范围最广的资产阶级民主革命——1848年革命已经过去,新的革命高潮尚未到来。

1、大家快速朗读课文。找出这次演说的场合、对象分别是什么?演讲的主旨是什么

2.马克思旨在阐述无产阶级革命的原理。但他为何从1848年革命谈起?这样的安排有什么作用?

明确:反衬

他称这场革命“只不过是些做不足道的事件”,是欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙。当时,1848年革命的壮烈场面、浩大声势还深深印在听众的心中。因此,从听众的接受心理来看,马克思对1848年革命的这种评价就与听众的接受期待产生了巨大的落差,从而一开始就紧紧地抓住了听众。

马克思和恩格斯曾科学地总结了这场革命经验。在演说里,马克思想用它来对照反村,由它“宜布”预示的无产阶级解放运动。这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼者人们的心灵。

3.第四段中,“我们看到”后面的内容说明了什么?与上下文有何关联?

马克思列举了大量无可辩驳的事实,说明了现代工业、科学与现代贫困、衰颓之间、生产力与生产关系之间的尖锐对扰。即上文第三段,“一方面产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量”,“而另一方面却显露出衰颓的征兆。”其中,前者构成了爆发无产阶级解放运动的经济基础,而后者则说明了这场革命的时机已经成熟。最后,马克思从历史唯物主义的思想高度阐述了这场社会革命的阶级力量,指出无产阶级是旧社会的掘墓人资产阶级的执刑者。

4.分析下列句子的深刻含义。

(1)那些所谓的1848年革命,只不过是些微不足道的事件,是欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙。但是它们却暴露出了外壳下面的一个无底深渊。在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎。

明确:

将革命形象比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”,并生动描绘革命的力量:暴露出了外壳下面的一个无底深渊,在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎。把无产阶级革命的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前。

(2)那些革命吵吵嚷嚷、模模糊糊地宣布了无产阶级解放这个19世纪的秘密,本世纪革命的秘密。

明确:

尽管革命尚未到来,但已经预示无产阶级就是旧社会的掘墓人、就是资产阶级的执刑者。

文章善用比喻和典故,讲睿智的思想和深刻的理论表达得鲜活生动,极具鼓动性和号召力。请结合文章内容具体赏析。

①他把无产阶级解放运动喻为“一片汪洋大海”,一旦它汹涌动荡起来,就能把“由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”。将革命形象比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”。作者把1848年资产阶级民主革命与将来的无产阶级革命以比喻性的评价对照起来,这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼着人们的心灵。

②引用典故,莎士比亚文学作品中的形象,“我们的勇敢的朋友、好人儿罗宾,这个会迅速刨土的老田鼠、光荣的工兵”喻指造福于大众的革命。的精彩表达,再到那个经常在这一切矛盾中出现的“狡狯的精灵”喻指生产力和生产关系之间的矛盾。还有“菲默法庭”的判决等典故的机智运用,以及对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的理解,始终在一种鲜活的语境和生动的文化氛围中获得。体现了演讲语言的针对性、趣味性,有强烈的感染力和号召力。

“在我们这个时代,每一种事物好像都包含有自己的反面”,你认可这种观点吗?为什么?

观点一:认可。每一种事物确实都包含有自己的反面,任何事物都有利有弊。就如马克思在文中提到的机器、财富和技术等,它们都在带来好处的同时,也产生了诸多问题。

观点二:不认可。这句话中有“好像”一词,这说明作者并不非常认可这一说法。尤其是马克思在提到“技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的”时,其中也有“似乎”一词。换句话说,如果这一事物不具备绝对优势,人们是不会接纳它的。

“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。”今天,新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命?这些问题值得我们认真思索。

“担”字原本写作儋,《说文解字》说:“儋,何也。从人,詹声。以背曰负,以肩曰儋。”何通荷,表担荷,指用肩膀担起东西。对于古人来说,担荷是生活的经常。清代画家金廷标作有一幅《负担图》轴,就画了一位樵夫负担回家叩门的情景。除了樵夫担柴换钱,农夫要担水浇地,货郎要挑着担走街串巷,就算是读书人出门游学也得负书担橐。当然,人们眼中需要担起的绝不仅是货物:他们说“一肩担尽古今愁”,说“铁肩担道义”,人生天地间,有些担子是必须要担起的。

“当”是一个形声字。《说文解字》说:“当,田相值也。”金文中,当的下半部分原本是土,后来都变成了田,用来表示两块田地相当、相等,这是当的本义。后来,当字所指范围扩大至两件事物相当,比如词语“当官”,说的就是某人的行为、素质要与“官”的职责要求相值,于是就引申出了“担任”之义。由“担任”又引申出“承担、负担”的义项,孔子说“当仁,不让于师”,意即君子以仁为己任,遇到可以实践仁道的机会,就是对老师也无需谦让。《淮南子》中说用兵,有这样一句:“一人守隘,而千人弗敢过也”,也就是我们今天常说的“一夫当关,万夫莫开”,这里的“当”表把守、守卫。人生在世,固然不一定有机会像这样据守险要之地,但也应该去追求一夫当关的魄力、独当一面的能力和以一当十的勇气,能够担任,也敢于担当。

84岁高龄的钟南山院士挂帅专家组组长,身患渐冻症的武汉金银潭医院院长张定宇咬牙坚守岗位,各地援鄂医疗队不顾风险、“最美逆行”……新型冠状病毒感染的肺炎疫情突如其来,无数“战士”勇赴险境,筑起一道守护生命安全的稳固长城,让我们对“担当”一词有了更深刻的体会。

在《人民报》创刊纪念会上的演说

马克思

作者介绍

卡尔·克思海因里希·马克思(1818年—1883年),马克思主义创始人。第一国际的组织者和领导者,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的开创者。伟大的政治家、哲学家、经济学家、革命理论家、社会学家、记者、历史学者、革命社会主义者。

卡尔?马克思(1818--1883)

? 马克思1818年5月5日生于普鲁士(德国)。他25岁时迁居法国巴黎。在大学里研究法学、历史和哲学。大学毕业后,就开始了他一生的政治活动,为人类的解放事业奋斗终身。

马克思曾先后四次遭到一些国家反动政府的驱逐,生活贫困。最穷困的时候连吃的都没有,面包房、肉铺、房东都来讨债,连夫人的围巾、家里的家具、自己穿的上衣都拿去典当了,为此他无法上街。有时想寄文稿,连买邮票的钱都没有。马克思很爱他的孩子。可两个儿子一个养到八岁,一个二岁,都因贫病无钱医治而死。他的小女儿,得了重病,不到11个月就死了。小女孩死后只能放到家中,后得到一法国流亡者资助的二英镑钱,才付清了棺材钱。他家分别在1850年、1852年、1857年先后死了四个孩子,只存活了三个女儿。

马克思在这样贫困的情况下,为了全人类的解放事业,仍然顽强的斗争,勤奋的工作。比如他写《资本论》一书,就花了他整整40年时间,为了写《资本论》,他做过摘记的书就有1500种以上。《资本论》的稿酬远远抵不上他写这部巨著时的所花的烟钱。马克思说,他为此献出了自己的健康、幸福和家庭。

? 马克思在中学毕业时写了一篇有关选择职业的文章,他说:“如果我们选择了最能为人类幸福而劳动的职业,我们就不会为它的重负所压倒,因为这是为全人类所作的牺牲;那时我们感到的将不是一点点自私而可怜的欢乐,我们的幸福将属于千万人,我们的事业并不显赫一时,但将永远存在;而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。”

自暴自弃,这是一条永远腐蚀和啃噬着心灵的毒蛇,它吸走心灵的新鲜血液,并在其中注入厌世和绝望的毒汁。

我们知道个人是微弱的,但是我们也知道整体就是力量。

—— 马克思名句

与其用华丽的外衣装饰自己,不如用知识武装自己。

在民主的国家里,法律就是国王;在专制的国家里,国王就是法律。

一切节约,归根到底都是时间的节约。

主要成就

主要著作有《资本论》、《共产党宣言》等。马克思确立他的阐述原则是“政治经济学批判”。马克思认为,这是“政治经济学原理”的东西,这是“精髓”,后来人可以在这个基础上继续去研究。马克思认为资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。他和恩格斯共同创立的马克思主义学说,被认为是指引全世界劳动人民为实现社会主义和共产主义伟大理想而进行斗争的理论武器和行动指南。

写作背景

马克思被邀请作为伦敦的外国流亡革命人士的正式代表,出席1856年4月14日为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。

《人民报》是宪章派的周报,1852年5月由革命的宪章运动的领袖之一,马克思和恩格斯的朋友厄·琼斯在伦敦创办。1852年10月至1856年12月马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给以帮助。《人民报》除了刊登马克思和恩格斯专为该报撰写的一些文章外,还转载了他们在《纽约每日论坛报》上发表的最重要的文章。

150多年来,历史的沧桑和岁月的年轮不仅丝毫没有消蚀掉它非凡的风采,而且其深邃的思想、隽永的语言、厚重的文化,至今仍然让我们能够领略到经典的魅力。

题目解说

“《人民报》创刊纪念会”点明了发表演说的场合

“演说”点明了这篇文章的体裁。

自主预学

自读课文,给下列红色的字注音

暴露( ) 走锭纺纱( ) 氛围( )

衰颓( ) 狡狯( ) 毋庸争辩( )

(lù) (dìng) (fēn)(tuí) (kuài) (wú)

场合:在伦敦《人民报》创刊纪念会上。

对象:参加纪念会的欧洲群体,志同道合的革命战友

主旨:马克思旨在阐述无产阶级革命的原理。

在欧洲,19世纪中叶是一个崇尚革命、追求革命、推动革命的时代,是一个革命气氛从四面八方包围者它、压抑者它的时代。当时。近代欧洲历史上规模最大范围最广的资产阶级民主革命——1848年革命已经过去,新的革命高潮尚未到来。

1、大家快速朗读课文。找出这次演说的场合、对象分别是什么?演讲的主旨是什么

2.马克思旨在阐述无产阶级革命的原理。但他为何从1848年革命谈起?这样的安排有什么作用?

明确:反衬

他称这场革命“只不过是些做不足道的事件”,是欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙。当时,1848年革命的壮烈场面、浩大声势还深深印在听众的心中。因此,从听众的接受心理来看,马克思对1848年革命的这种评价就与听众的接受期待产生了巨大的落差,从而一开始就紧紧地抓住了听众。

马克思和恩格斯曾科学地总结了这场革命经验。在演说里,马克思想用它来对照反村,由它“宜布”预示的无产阶级解放运动。这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼者人们的心灵。

3.第四段中,“我们看到”后面的内容说明了什么?与上下文有何关联?

马克思列举了大量无可辩驳的事实,说明了现代工业、科学与现代贫困、衰颓之间、生产力与生产关系之间的尖锐对扰。即上文第三段,“一方面产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量”,“而另一方面却显露出衰颓的征兆。”其中,前者构成了爆发无产阶级解放运动的经济基础,而后者则说明了这场革命的时机已经成熟。最后,马克思从历史唯物主义的思想高度阐述了这场社会革命的阶级力量,指出无产阶级是旧社会的掘墓人资产阶级的执刑者。

4.分析下列句子的深刻含义。

(1)那些所谓的1848年革命,只不过是些微不足道的事件,是欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙。但是它们却暴露出了外壳下面的一个无底深渊。在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎。

明确:

将革命形象比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”,并生动描绘革命的力量:暴露出了外壳下面的一个无底深渊,在看来似乎坚硬的外表下面,现出了一片汪洋大海,只要它动荡起来,就能把由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎。把无产阶级革命的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前。

(2)那些革命吵吵嚷嚷、模模糊糊地宣布了无产阶级解放这个19世纪的秘密,本世纪革命的秘密。

明确:

尽管革命尚未到来,但已经预示无产阶级就是旧社会的掘墓人、就是资产阶级的执刑者。

文章善用比喻和典故,讲睿智的思想和深刻的理论表达得鲜活生动,极具鼓动性和号召力。请结合文章内容具体赏析。

①他把无产阶级解放运动喻为“一片汪洋大海”,一旦它汹涌动荡起来,就能把“由坚硬岩石构成的大陆撞得粉碎”。将革命形象比喻为“欧洲社会干硬外壳上的一些细小的裂口和缝隙”。作者把1848年资产阶级民主革命与将来的无产阶级革命以比喻性的评价对照起来,这就把后者的宏伟气势、重大意义艺术地展示在听众的面前,震撼着人们的心灵。

②引用典故,莎士比亚文学作品中的形象,“我们的勇敢的朋友、好人儿罗宾,这个会迅速刨土的老田鼠、光荣的工兵”喻指造福于大众的革命。的精彩表达,再到那个经常在这一切矛盾中出现的“狡狯的精灵”喻指生产力和生产关系之间的矛盾。还有“菲默法庭”的判决等典故的机智运用,以及对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的理解,始终在一种鲜活的语境和生动的文化氛围中获得。体现了演讲语言的针对性、趣味性,有强烈的感染力和号召力。

“在我们这个时代,每一种事物好像都包含有自己的反面”,你认可这种观点吗?为什么?

观点一:认可。每一种事物确实都包含有自己的反面,任何事物都有利有弊。就如马克思在文中提到的机器、财富和技术等,它们都在带来好处的同时,也产生了诸多问题。

观点二:不认可。这句话中有“好像”一词,这说明作者并不非常认可这一说法。尤其是马克思在提到“技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的”时,其中也有“似乎”一词。换句话说,如果这一事物不具备绝对优势,人们是不会接纳它的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])