3.2力的存在(第1课时)教案

图片预览

文档简介

《力的存在》教学设计

一、前期分析

(一)教材分析

本节课内容选自浙教版七年下册第三章第2节,属物质科学的范畴。教材先通过三个情境,让学生指出三个现象中涉及的力,反映了物体间什么作用,进而归纳出力的定义。在初中阶段的力学的学习中,力处于非常重要的地位。本节内容是在学习机械运动之后,学生第一次接触力的概念,同时又是接下来学习受力分析、二力平衡的知识基础。所以,不管是知识还是方法,本节课都是后续课程学习的准备。

(二)教材分析

本节课授课对象是城关中学7(5)班学生。处于这个年龄段的学生对科学有浓厚的兴趣,对生活现象充满好奇,乐于探索、发现。尤其是在生活中能够体会到一些力存在的事实,积累了一些知识。本班学生已经经过一学期科学的学习,对于科学探究的过程有初步的经历,但是往往在探究过程中注意力不易集中,不清楚实验目的,需要教师的引导。

(三)教学重难点

重点:描述力的作用效果,理解力的作用是相互的。

难点:能用力的作用是相互的解释生活现象。

二、教学目标

(一)科学探究

1. 通过探究力的作用效果,使学生初步学会根据事物所产生的效果,来确认事物存在的一种方法,尝试简单归纳;

2. 通过简单的实验器材,动手体会科学研究的过程与方法,并提升观察技能。

(二)知识与技能

1. 能从力作用所产生的现象概括出力作用的两种效果;

2. 根据力的作用效果确认力的存在;

3. 能用力的作用是相互的解释有关现象;

(三)情感、态度与价值观

1. 利用力的作用效果与生活现象的密切联系,感受生活中处处有科学;

2. 学生在探究力的作用效果的过程中,激发学生学生学习科学的积极性。

(四)STSE

通过本节课中涉及到的水上飞行器知识,联系生活实际,认可科学技术的发展推动社会的进步,科学源于生活并为社会生活提供帮助。

三、教学过程

(一)导入新课,“感受”力

1、生活中什么时候需要用到力?

2、没有生命的物体能否对另一个物体产生力?

(二)“分析”力

【学生活动,教师引导】

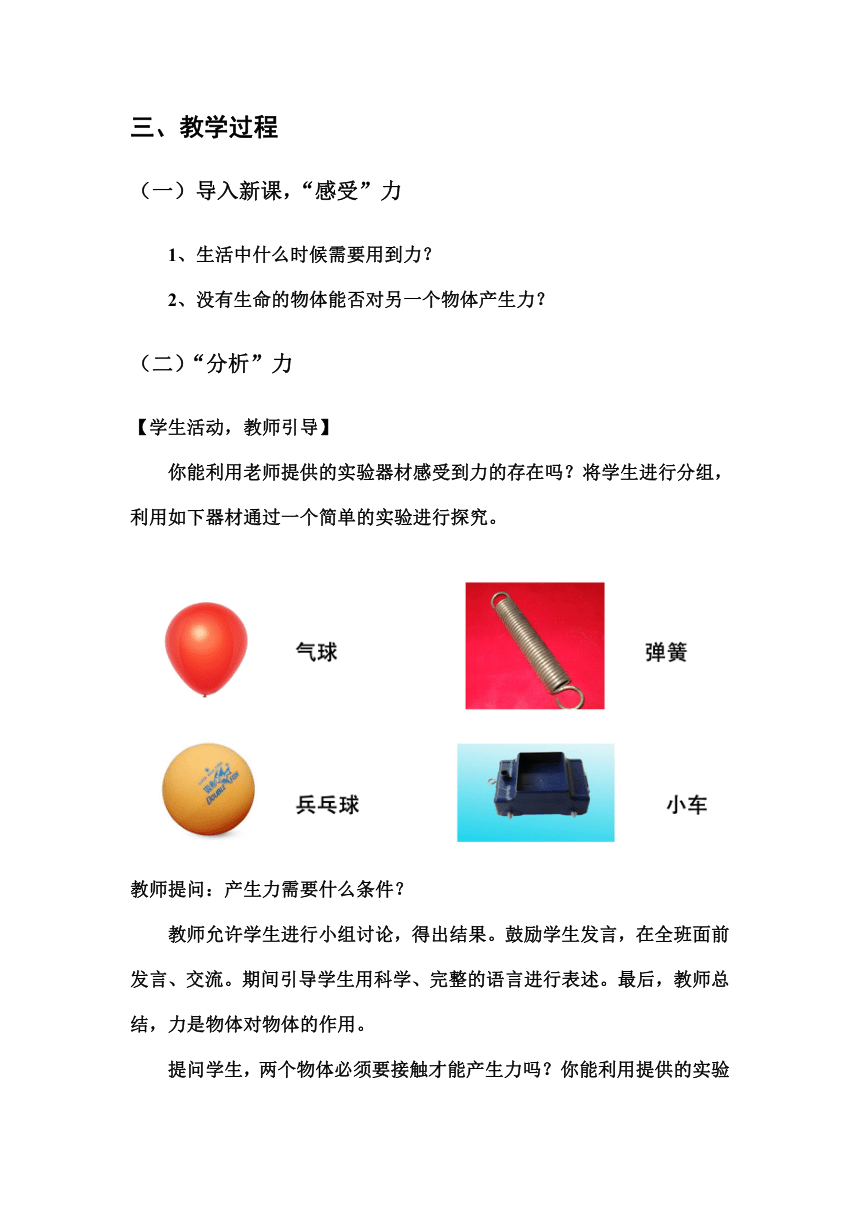

你能利用老师提供的实验器材感受到力的存在吗?将学生进行分组,利用如下器材通过一个简单的实验进行探究。

教师提问:产生力需要什么条件?

教师允许学生进行小组讨论,得出结果。鼓励学生发言,在全班面前发言、交流。期间引导学生用科学、完整的语言进行表述。最后,教师总结,力是物体对物体的作用。

提问学生,两个物体必须要接触才能产生力吗?你能利用提供的实验器材证明你的结论吗?

(三)“探究”力

过渡语:我们知道了产生力的条件,那么如果这些器材在力的作用下会产生哪些效果呢?

【学生小组活动】通过实验,来探究影响力的作用效果。完成导学单。

教师结合学生回答,进行归纳。

总结力的作用效果:1、运动状态改变;2、形状发生改变;

(四)“领会”力

【学生小组活动】两只气球,用三种方式挤压,哪一种方式能得到如图效果。

【情境分析1】利用知识,解释孙杨在比赛过程中,转身的瞬间如何加快速度。

【情境分析2】气球前进的推力来自哪里?

(五)“应用”力

【头脑风暴,学生设计实验】引导学生自己设计实验,如何证明受力的玻璃瓶发生力微小形变。学生进行小组讨论,设计实验方案,进行交流。

讨论过程中,教师要走到学生中间去,加以适当的启发与引导。

(六)课堂小结

结合板书、ppt进行课堂小结,梳理整堂课的思路与知识点。

四、形成性评价

1. 跳水运动员站在跳板上时将跳板压弯了,这说明力能______________; 跳板对运动员向上的弹力能使运动员向上运动,这说明力能够________ 。

2.关于力的认识.下列说法中错误的是 ( )

A、力是物体对物体的作用

B、力能使物体发生形变或改变物体运动状态

C、物体间力的作用是相互的

D、只有相互接触的物体才会产生力的作用

3. 下列能说明物体间力的作用是相互的现象是 ( )

A、用力推车,车由静止变为运动

B、船工用撑杆推岸,船随之离岸而去

C、用力拉弓,弓发生形变

D、成熟的苹果从树上落下来

五、板书设计

一、前期分析

(一)教材分析

本节课内容选自浙教版七年下册第三章第2节,属物质科学的范畴。教材先通过三个情境,让学生指出三个现象中涉及的力,反映了物体间什么作用,进而归纳出力的定义。在初中阶段的力学的学习中,力处于非常重要的地位。本节内容是在学习机械运动之后,学生第一次接触力的概念,同时又是接下来学习受力分析、二力平衡的知识基础。所以,不管是知识还是方法,本节课都是后续课程学习的准备。

(二)教材分析

本节课授课对象是城关中学7(5)班学生。处于这个年龄段的学生对科学有浓厚的兴趣,对生活现象充满好奇,乐于探索、发现。尤其是在生活中能够体会到一些力存在的事实,积累了一些知识。本班学生已经经过一学期科学的学习,对于科学探究的过程有初步的经历,但是往往在探究过程中注意力不易集中,不清楚实验目的,需要教师的引导。

(三)教学重难点

重点:描述力的作用效果,理解力的作用是相互的。

难点:能用力的作用是相互的解释生活现象。

二、教学目标

(一)科学探究

1. 通过探究力的作用效果,使学生初步学会根据事物所产生的效果,来确认事物存在的一种方法,尝试简单归纳;

2. 通过简单的实验器材,动手体会科学研究的过程与方法,并提升观察技能。

(二)知识与技能

1. 能从力作用所产生的现象概括出力作用的两种效果;

2. 根据力的作用效果确认力的存在;

3. 能用力的作用是相互的解释有关现象;

(三)情感、态度与价值观

1. 利用力的作用效果与生活现象的密切联系,感受生活中处处有科学;

2. 学生在探究力的作用效果的过程中,激发学生学生学习科学的积极性。

(四)STSE

通过本节课中涉及到的水上飞行器知识,联系生活实际,认可科学技术的发展推动社会的进步,科学源于生活并为社会生活提供帮助。

三、教学过程

(一)导入新课,“感受”力

1、生活中什么时候需要用到力?

2、没有生命的物体能否对另一个物体产生力?

(二)“分析”力

【学生活动,教师引导】

你能利用老师提供的实验器材感受到力的存在吗?将学生进行分组,利用如下器材通过一个简单的实验进行探究。

教师提问:产生力需要什么条件?

教师允许学生进行小组讨论,得出结果。鼓励学生发言,在全班面前发言、交流。期间引导学生用科学、完整的语言进行表述。最后,教师总结,力是物体对物体的作用。

提问学生,两个物体必须要接触才能产生力吗?你能利用提供的实验器材证明你的结论吗?

(三)“探究”力

过渡语:我们知道了产生力的条件,那么如果这些器材在力的作用下会产生哪些效果呢?

【学生小组活动】通过实验,来探究影响力的作用效果。完成导学单。

教师结合学生回答,进行归纳。

总结力的作用效果:1、运动状态改变;2、形状发生改变;

(四)“领会”力

【学生小组活动】两只气球,用三种方式挤压,哪一种方式能得到如图效果。

【情境分析1】利用知识,解释孙杨在比赛过程中,转身的瞬间如何加快速度。

【情境分析2】气球前进的推力来自哪里?

(五)“应用”力

【头脑风暴,学生设计实验】引导学生自己设计实验,如何证明受力的玻璃瓶发生力微小形变。学生进行小组讨论,设计实验方案,进行交流。

讨论过程中,教师要走到学生中间去,加以适当的启发与引导。

(六)课堂小结

结合板书、ppt进行课堂小结,梳理整堂课的思路与知识点。

四、形成性评价

1. 跳水运动员站在跳板上时将跳板压弯了,这说明力能______________; 跳板对运动员向上的弹力能使运动员向上运动,这说明力能够________ 。

2.关于力的认识.下列说法中错误的是 ( )

A、力是物体对物体的作用

B、力能使物体发生形变或改变物体运动状态

C、物体间力的作用是相互的

D、只有相互接触的物体才会产生力的作用

3. 下列能说明物体间力的作用是相互的现象是 ( )

A、用力推车,车由静止变为运动

B、船工用撑杆推岸,船随之离岸而去

C、用力拉弓,弓发生形变

D、成熟的苹果从树上落下来

五、板书设计

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空