1 北京的春节 教学设计

图片预览

文档简介

1《北京的春节》 教学设计

【教学目标】

1.了解老北京春节的习俗,感受节日的热闹气氛,理解节日习俗中的民族文明和传统文化。

2.揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

3.抓关键词句,结合生活实际想象画面,品悟文本语言特色。

【教学重点】

1.揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

2.抓关键词句,结合生活实际想象画面,品悟文本语言特色。

【教学难点】

揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

【教学过程】

一、谈话导入,引入课题

中国人过春节已有4000多年的历史,在不同时代,春节的名称也有不同。先秦时叫“上日”、“元日”,两汉时期称为“三朝”,到了唐宋元明,则称为“元旦”、“元 ”,而清代,一直叫“元旦”或“元日”,那老北京的春节的习俗延续至今又有哪些特色呢?这节课,我们一起走进语言艺术大师老舍先生的《北京的春节》。板书并齐读课题。

二、初读课文,理清脉络

1.默读课文,思考:北京的春节给你留下了怎样的印象?

学生默读,并思考。

师生交流:北京的春节给我们留下了“热闹”印象。

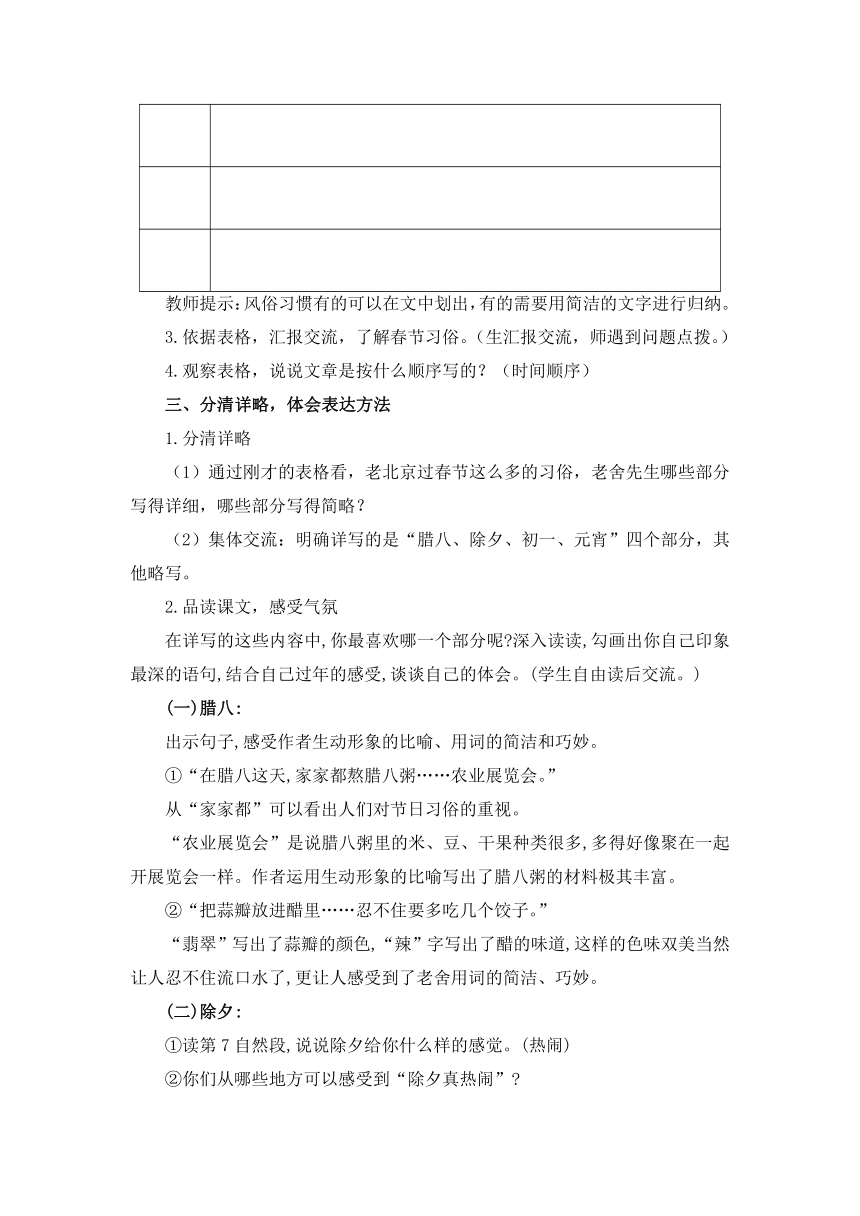

2.在这个热闹的春节里,老舍先生都写了哪些节日?再次浏览课文,勾画出老舍先生写到的时间和风俗习惯,小组合作完成表格。

时间

风俗习惯

教师提示:风俗习惯有的可以在文中划出,有的需要用简洁的文字进行归纳。

3.依据表格,汇报交流,了解春节习俗。(生汇报交流,师遇到问题点拨。)

4.观察表格,说说文章是按什么顺序写的?(时间顺序)

三、分清详略,体会表达方法

1.分清详略

(1)通过刚才的表格看,老北京过春节这么多的习俗,老舍先生哪些部分写得详细,哪些部分写得简略?

(2)集体交流:明确详写的是“腊八、除夕、初一、元宵”四个部分,其他略写。

2.品读课文,感受气氛

在详写的这些内容中,你最喜欢哪一个部分呢?深入读读,勾画出你自己印象最深的语句,结合自己过年的感受,谈谈自己的体会。(学生自由读后交流。)

(一)腊八:

出示句子,感受作者生动形象的比喻、用词的简洁和巧妙。

①“在腊八这天,家家都熬腊八粥……农业展览会。”

从“家家都”可以看出人们对节日习俗的重视。

“农业展览会”是说腊八粥里的米、豆、干果种类很多,多得好像聚在一起开展览会一样。作者运用生动形象的比喻写出了腊八粥的材料极其丰富。

②“把蒜瓣放进醋里……忍不住要多吃几个饺子。”

“翡翠”写出了蒜瓣的颜色,“辣”字写出了醋的味道,这样的色味双美当然让人忍不住流口水了,更让人感受到了老舍用词的简洁、巧妙。

(二)除夕:

①读第7自然段,说说除夕给你什么样的感觉。(热闹)

②你们从哪些地方可以感受到“除夕真热闹”?

(1)人们的活动

人们做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、守岁等活动表现了除夕的热闹。

理解“守岁”:一重意思,年长的人守岁,有珍惜光阴的意思; 二重意思,年轻的人守岁,则是祈盼父母长寿。

(2)味、色、声的描写

“到处是酒肉的香味”“红红的对联”“各色的年画”“鞭炮声日夜不绝”,作者从味道到色彩到声音对除夕这一天进行了全方位的描写,无不体现出除夕的热闹,也让你我感受到了老舍观察的细腻。

③我们从哪些词语感受到除夕热闹的?

家家 赶做 到处 都 门外 红红 屋里 各色 家家

日夜 除非 必定 除了 没有

④这些词语有什么特点?

学生回答后,教师小结:像这类词语虽然简练、直白,但很有画面感,能引发人的联想与想象,这就是作者语言文字运用的不简单!

老舍先生曾说,“我不论写什么,总希望能够信赖大白话;即使是说明比较高深一点的道理,我也不接二连三额用术语与名词,我还保持着我的“俗”与“白”。”作者清浅俗白的语言一样让我们感受到了北京的春节普天同庆的热闹,团团圆圆的热闹!

⑤除夕这一天,你以前是怎么过的呢?打开记忆的闸门,让我们分享你的快乐吧!让学生自由发言。

⑥指导朗读:想象一下文章中描绘的热闹场面,有滋有味地读读这一段。

(三)元旦(旧时指农历正月初一):

①指名读第8自然段,理解“截然不同”的意思。(形容两件事物毫无共同之处。)

②说一说“元旦(旧时指农历正月初一)”与“除夕”有什么截然不同之处。

课件演示:“铺户……全城都在休息。”

③这样的“截然不同”让我们感受到了什么呢? (悠闲)

④你们还从哪些地方感受到元旦(旧时指农历正月初一)人们的悠闲自在?

人们的活动:男人们,女人们,小孩们,小贩们。不同年龄、不同身份的人,或走亲访友,或逛庙会……都是那么快乐轻松自在。

⑤指导朗读:读出轻松自在的感觉。

(四)元宵节:

①元宵节的特点是什么?(处处张灯结彩,像办喜事,红火而美丽。)

②哪些内容描写了元宵节的灯?这些灯有什么特点?

③用“有的……有的……还有的……”这个句式说说元宵节上还有什么灯,并写一写。

④作者用这么多的笔墨写灯的数量多、种类多,其用意何在?(突出元宵节的热闹)

⑤朗读这一部分,读出元宵节的热闹。

3.感悟好处

再读作者详细的四个部分,思考:作者为什么要详写这些段落?

小组讨论,教师总结:最能体现老北京春节习俗的就是从腊八节到正月十五这些日子,这段时间里这四个节日更能体现出老北京春节热闹、隆重、喜庆的特点,所以作者详细写。

四、重点品读,感悟语言

1.下面我们就一起走进老北京的春节,来品味一下文章的语言特色。

老舍先生笔下北京的春节,不仅语言明白易懂,还富含京味儿,让人读来亲切,到文中找找富含京味的语言。

①孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

②孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

③第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

④恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

⑤腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

⑥一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。

2.教师总结:老舍的语言特色。

3.朗读全文,感悟语言特色。

五、拓展阅读,实践巩固

1.总结方法

同学们,刚才我们一起学习了《北京的春节》,回顾一下,我们是如何学习的?

老师总结:

1.通读全文,感悟布局谋篇的好处。

2.文本细读,感悟语言表达特点。

3.依法自学。

默读舒乙的《北京的春节》,同样是以春节为主题,这对父子的文章有哪些相似之处和不同的地方?

老舍

舒乙

详写的部分

语言风格

文章结构

感彩

3.汇报交流

六、课堂总结,梳理提升

学习了本课,你有什么收获?

1.了解老北京春节的习俗。

2.学习了按时间顺序,有详有略的介绍民风民俗。

3.学习了运用平实的语言介绍民风民俗。

老舍和舒乙用他们风趣的语言描绘了一幅幅北京春节的民风民俗画卷,展示了中国节日习俗的温馨和美好,课后请同学们开展调查活动,了解自己身边的民风民俗。

【作业布置】

1.字词书写。

2.练习写一写家乡的春节。

【板书设计】

《北京的春节》

详略得当

【教学目标】

1.了解老北京春节的习俗,感受节日的热闹气氛,理解节日习俗中的民族文明和传统文化。

2.揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

3.抓关键词句,结合生活实际想象画面,品悟文本语言特色。

【教学重点】

1.揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

2.抓关键词句,结合生活实际想象画面,品悟文本语言特色。

【教学难点】

揣摩文章的表达顺序,体会作者是如何详写主要部分的,了解详写、略写的好处。

【教学过程】

一、谈话导入,引入课题

中国人过春节已有4000多年的历史,在不同时代,春节的名称也有不同。先秦时叫“上日”、“元日”,两汉时期称为“三朝”,到了唐宋元明,则称为“元旦”、“元 ”,而清代,一直叫“元旦”或“元日”,那老北京的春节的习俗延续至今又有哪些特色呢?这节课,我们一起走进语言艺术大师老舍先生的《北京的春节》。板书并齐读课题。

二、初读课文,理清脉络

1.默读课文,思考:北京的春节给你留下了怎样的印象?

学生默读,并思考。

师生交流:北京的春节给我们留下了“热闹”印象。

2.在这个热闹的春节里,老舍先生都写了哪些节日?再次浏览课文,勾画出老舍先生写到的时间和风俗习惯,小组合作完成表格。

时间

风俗习惯

教师提示:风俗习惯有的可以在文中划出,有的需要用简洁的文字进行归纳。

3.依据表格,汇报交流,了解春节习俗。(生汇报交流,师遇到问题点拨。)

4.观察表格,说说文章是按什么顺序写的?(时间顺序)

三、分清详略,体会表达方法

1.分清详略

(1)通过刚才的表格看,老北京过春节这么多的习俗,老舍先生哪些部分写得详细,哪些部分写得简略?

(2)集体交流:明确详写的是“腊八、除夕、初一、元宵”四个部分,其他略写。

2.品读课文,感受气氛

在详写的这些内容中,你最喜欢哪一个部分呢?深入读读,勾画出你自己印象最深的语句,结合自己过年的感受,谈谈自己的体会。(学生自由读后交流。)

(一)腊八:

出示句子,感受作者生动形象的比喻、用词的简洁和巧妙。

①“在腊八这天,家家都熬腊八粥……农业展览会。”

从“家家都”可以看出人们对节日习俗的重视。

“农业展览会”是说腊八粥里的米、豆、干果种类很多,多得好像聚在一起开展览会一样。作者运用生动形象的比喻写出了腊八粥的材料极其丰富。

②“把蒜瓣放进醋里……忍不住要多吃几个饺子。”

“翡翠”写出了蒜瓣的颜色,“辣”字写出了醋的味道,这样的色味双美当然让人忍不住流口水了,更让人感受到了老舍用词的简洁、巧妙。

(二)除夕:

①读第7自然段,说说除夕给你什么样的感觉。(热闹)

②你们从哪些地方可以感受到“除夕真热闹”?

(1)人们的活动

人们做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、守岁等活动表现了除夕的热闹。

理解“守岁”:一重意思,年长的人守岁,有珍惜光阴的意思; 二重意思,年轻的人守岁,则是祈盼父母长寿。

(2)味、色、声的描写

“到处是酒肉的香味”“红红的对联”“各色的年画”“鞭炮声日夜不绝”,作者从味道到色彩到声音对除夕这一天进行了全方位的描写,无不体现出除夕的热闹,也让你我感受到了老舍观察的细腻。

③我们从哪些词语感受到除夕热闹的?

家家 赶做 到处 都 门外 红红 屋里 各色 家家

日夜 除非 必定 除了 没有

④这些词语有什么特点?

学生回答后,教师小结:像这类词语虽然简练、直白,但很有画面感,能引发人的联想与想象,这就是作者语言文字运用的不简单!

老舍先生曾说,“我不论写什么,总希望能够信赖大白话;即使是说明比较高深一点的道理,我也不接二连三额用术语与名词,我还保持着我的“俗”与“白”。”作者清浅俗白的语言一样让我们感受到了北京的春节普天同庆的热闹,团团圆圆的热闹!

⑤除夕这一天,你以前是怎么过的呢?打开记忆的闸门,让我们分享你的快乐吧!让学生自由发言。

⑥指导朗读:想象一下文章中描绘的热闹场面,有滋有味地读读这一段。

(三)元旦(旧时指农历正月初一):

①指名读第8自然段,理解“截然不同”的意思。(形容两件事物毫无共同之处。)

②说一说“元旦(旧时指农历正月初一)”与“除夕”有什么截然不同之处。

课件演示:“铺户……全城都在休息。”

③这样的“截然不同”让我们感受到了什么呢? (悠闲)

④你们还从哪些地方感受到元旦(旧时指农历正月初一)人们的悠闲自在?

人们的活动:男人们,女人们,小孩们,小贩们。不同年龄、不同身份的人,或走亲访友,或逛庙会……都是那么快乐轻松自在。

⑤指导朗读:读出轻松自在的感觉。

(四)元宵节:

①元宵节的特点是什么?(处处张灯结彩,像办喜事,红火而美丽。)

②哪些内容描写了元宵节的灯?这些灯有什么特点?

③用“有的……有的……还有的……”这个句式说说元宵节上还有什么灯,并写一写。

④作者用这么多的笔墨写灯的数量多、种类多,其用意何在?(突出元宵节的热闹)

⑤朗读这一部分,读出元宵节的热闹。

3.感悟好处

再读作者详细的四个部分,思考:作者为什么要详写这些段落?

小组讨论,教师总结:最能体现老北京春节习俗的就是从腊八节到正月十五这些日子,这段时间里这四个节日更能体现出老北京春节热闹、隆重、喜庆的特点,所以作者详细写。

四、重点品读,感悟语言

1.下面我们就一起走进老北京的春节,来品味一下文章的语言特色。

老舍先生笔下北京的春节,不仅语言明白易懂,还富含京味儿,让人读来亲切,到文中找找富含京味的语言。

①孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

②孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

③第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

④恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

⑤腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

⑥一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。

2.教师总结:老舍的语言特色。

3.朗读全文,感悟语言特色。

五、拓展阅读,实践巩固

1.总结方法

同学们,刚才我们一起学习了《北京的春节》,回顾一下,我们是如何学习的?

老师总结:

1.通读全文,感悟布局谋篇的好处。

2.文本细读,感悟语言表达特点。

3.依法自学。

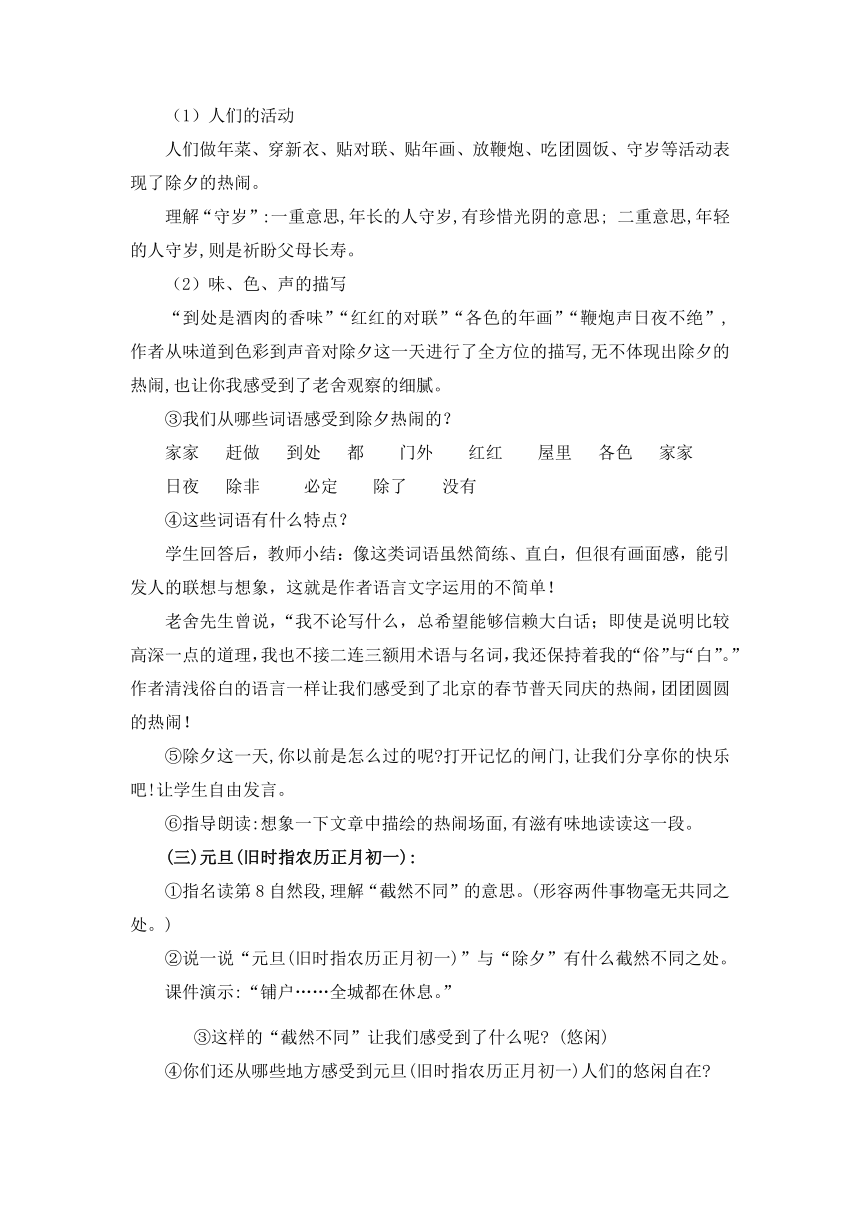

默读舒乙的《北京的春节》,同样是以春节为主题,这对父子的文章有哪些相似之处和不同的地方?

老舍

舒乙

详写的部分

语言风格

文章结构

感彩

3.汇报交流

六、课堂总结,梳理提升

学习了本课,你有什么收获?

1.了解老北京春节的习俗。

2.学习了按时间顺序,有详有略的介绍民风民俗。

3.学习了运用平实的语言介绍民风民俗。

老舍和舒乙用他们风趣的语言描绘了一幅幅北京春节的民风民俗画卷,展示了中国节日习俗的温馨和美好,课后请同学们开展调查活动,了解自己身边的民风民俗。

【作业布置】

1.字词书写。

2.练习写一写家乡的春节。

【板书设计】

《北京的春节》

详略得当

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐