四川省遂宁市射洪县高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 (选择题部分解析)

文档属性

| 名称 | 四川省遂宁市射洪县高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 (选择题部分解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 364.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-13 15:11:38 | ||

图片预览

文档简介

射洪县高中2019级高二下期半期考试

历史试题

(考试90分钟,满分100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、学号填写在答题卷上,并用2B铅笔填涂。

3.考试结束后,将答题卷交回。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题(每题2分,共60分)

1.为纪念在塞浦路斯举行的国际会议而发行的梭伦纪念邮票(下图)上面印有梭伦的名言“避免极端”。下列措施最能体现这一名言的是

A. 颁布解负令废除平民所欠债务 B. 废除债务奴隶制保障人身自由

C. 鼓励发展工商业促进经济繁荣 D. 按财产等级赋予公民相应权力

2.小李在图书馆翻阅有关孝文帝改革的古籍时,看到一句话:”州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。”小李觉得这应该是改革前的北魏社会状况。请问,孝文帝改革中改变了这一状况的措施有 ①均田制 ②迁都洛阳 ③整顿吏治 ④改穿汉服

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

3.韦骧在《钱塘集》中描述:王安石变法后,“惠遍农无乏,输均役不骚。保兵知警守,吏禄绝贪饕。……万里耕桑富,中原气象豪。河淤开亿顷,海贡集千艘。”形成“保兵知警守”“河淤开亿顷”的主要原因是实行了

A. 青苗法、募役法 B. 将兵法、方田均税法

C. 免役法、更戍法 D. 保甲法、农田水利法

4.马丁·路德认为:人的“原罪”使得人的本性败坏,只有内心信仰虔诚,才能与上帝直接沟通,去恶向善,获得上帝的拯救,外在的一切苦修与事功都达不到这个目的。马丁·路德这一主张的意义在于

A. 否定了天主教会的作用及其神学权威 B. 确立了“教随国定”的原则

C. 打击了罗马天主教会的势力 D. 维护了德意志各阶层的利益

5.“一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐。……财富本身决不像某些蠢人所想的应予以谴责。这样做就是亵读神明。”材料所体现的是

A.彻底否定了天主教的作用 B.加尔文宗教对许多国家产生了重大影响

C.加尔文的先定论思想 D.符合教俗封建主的利益

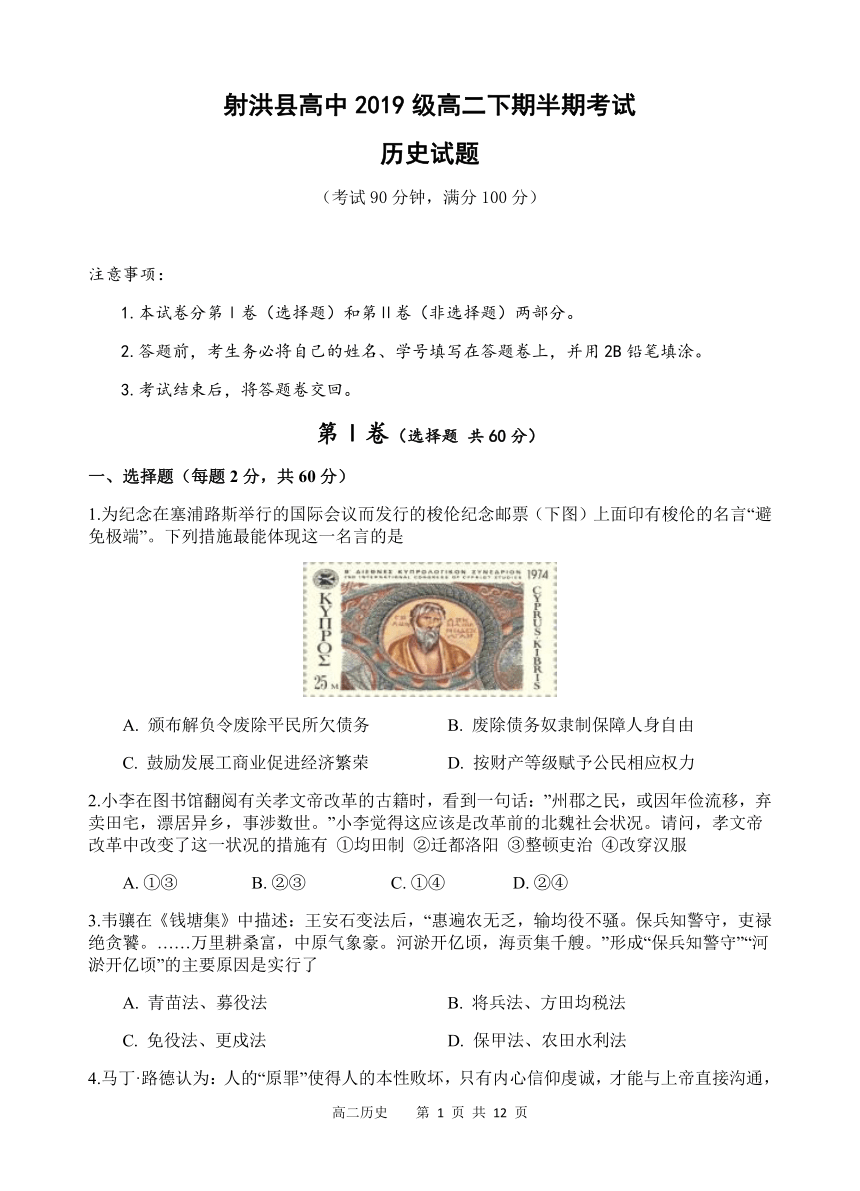

36658551885956.从工业化角度看,名画《伏尔加河上的纤夫》反映了19世纪中期的俄国

A. 农奴从封建庄园逃到西伯利亚

B. 内河航运仍以人力为主

C. 农奴生活极端贫困

D. 俄国的工业生产比较落后

7.俄日两国以改革的方式走上发展资本主义的道路,其主要原因都是

A.资本主义生产力发展水平较低

B.资产阶级与封建势力相互妥协

C.封建建统治基础牢固,没有发生社会危机

D.人民的反抗斗争缺乏科学理论的指导

8.日本明治维新的成功是多种因素综合作用的结果,其主导因素是

A. 天皇权力至高无上,支持革新力量进行改革

B. 倒幕派掌握政权,力行革新,顺应了时代潮流

C. 废藩置县,建立近代统一国家,形成统一市场

D. 引进西方科学技术,推行“文明开化”政策

9.俄国1861年改革和日本明治维新的不同点是

A. 统治者自上而下推行的改革 B. 走上了资本主义发展的道路

C. 保留了大量的封建残余势力 D. 逐步摆脱了严重的民族危机

10.某学者认为:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰‘立子立嫡’之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制;二曰庙数之制;三曰同姓不婚之制。”结合所学,下列选项对此观点解读最合理的是()

西周政治文化有惊人的稳定性和延续性

B. 西周宗族关系开始成为基本的政治关系

C. 西周政治权力由“传贤”演化为“传子”

D. 西周按照血缘宗族关系分配其政治权力

11.康簋铭文上记载着"康拜稽首,休朕甸(宝)君公",相对应的则是称自己为"厥臣";铭文又称其兄为"伯",相对应的则是称自己为"弟康"。这反映了西周时期

神权与王权紧密结合 B. 最高执政集团权力的高度集中

C. 以血缘关系为纽带形成国家的政治结构 D. 统治阶级内部出现了分化

12.在中国历史上的西周和春秋战国时期,中国同时面临着文化创新和政治重构的双重挑战。春秋战国时期应对“双重挑战”的结果是使中国( )

A. “公天下”结束,“家天下”开始 B. 百家争鸣结束,儒家被奉为正统

C. 思想文化严加控制,中央集权体制开始 D. 官僚队伍上品无寒门,下品无世族

13.钱穆在《中国社会演变》一文中指出:“不论西周氏族,乃至夏氏族、商氏族及其他氏族,全在此制度(中国周代封建)下,逐渐酝酿出一种同一文化、同一政府、同一制度的大同观念来。”这说明分封制

A. 确立了君主专制中央集权意识 B. 加强了中央对地方的统治

C. 强化了王室对土地人口的控制 D. 有利于后世统一国家的建立

14.夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

极权政治体制趋势萌发 B. 官僚政治制度形成

C. 周天子权威性日益强化 D. 传统礼制影响深远

15.西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

16.王国维《殷周制度论》载:“有立子之制而君位定;有封建子弟之制而异姓之势弱,天子之位尊;异姓之国非宗法之所能统者,以婚媾甥舅之谊通之;周人一统之策实存于是。”据此可知,西周 ( )

A. 推行分封制加强中央集权 B. 通过宗法制强化君主专制

C. 利用血缘纽带巩固其统治 D. 打击异姓诸侯以维护统一

17.《诗经》云:“千耦其耘。”(集体劳作)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”(个体劳动)上述现象变化主要得益于

A. 土地私有制确立 B. 铁犁牛耕的运用

C. 赋税制的改革 D. 重农抑商政策

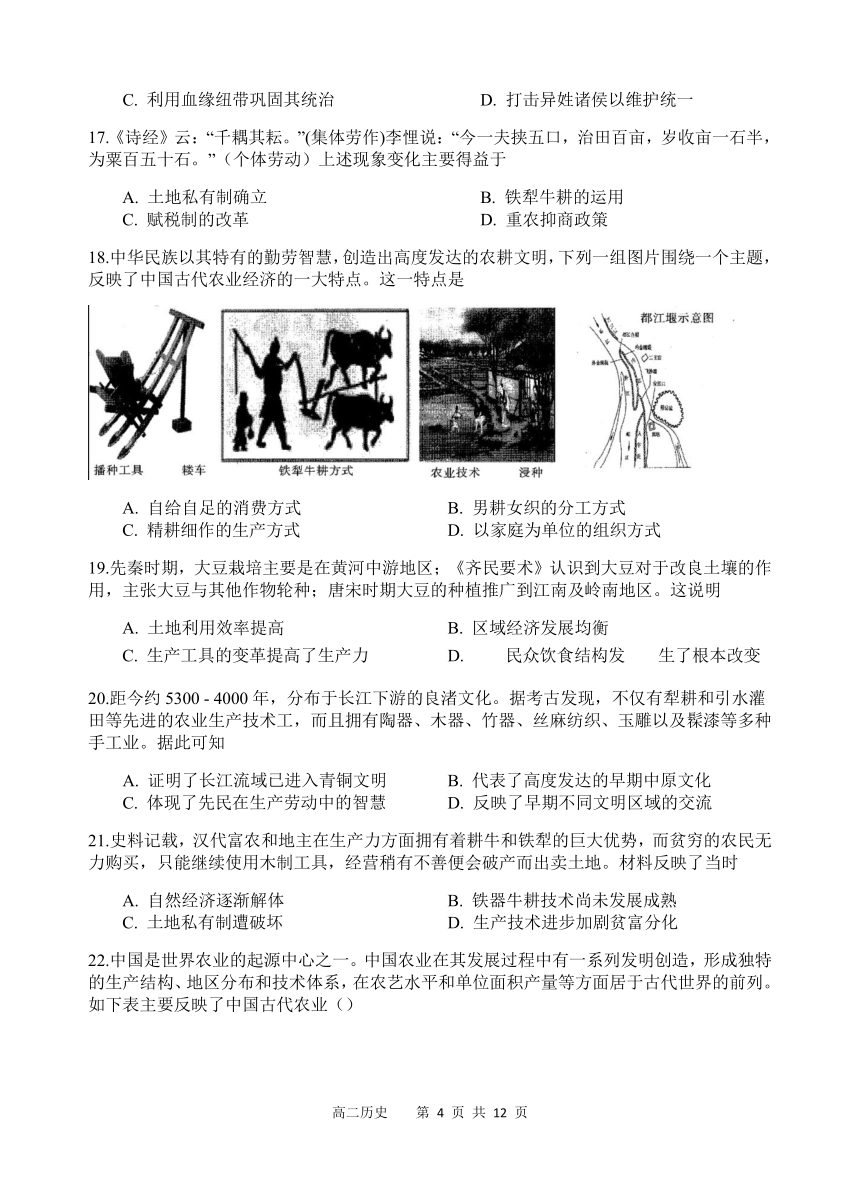

18.中华民族以其特有的勤劳智慧,创造出高度发达的农耕文明,下列一组图片围绕一个主题,反映了中国古代农业经济的一大特点。这一特点是

A. 自给自足的消费方式 B. 男耕女织的分工方式

C. 精耕细作的生产方式 D. 以家庭为单位的组织方式

19.先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区;《齐民要术》认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种;唐宋时期大豆的种植推广到江南及岭南地区。这说明

A. 土地利用效率提高 B. 区域经济发展均衡

C. 生产工具的变革提高了生产力 D. 民众饮食结构发生了根本改变

20.距今约5300 - 4000年,分布于长江下游的良渚文化。据考古发现,不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术工,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业。据此可知

证明了长江流域已进入青铜文明 B. 代表了高度发达的早期中原文化

C. 体现了先民在生产劳动中的智慧 D. 反映了早期不同文明区域的交流

21.史料记载,汉代富农和地主在生产力方面拥有着耕牛和铁犁的巨大优势,而贫穷的农民无力购买,只能继续使用木制工具,经营稍有不善便会破产而出卖土地。材料反映了当时

A. 自然经济逐渐解体 B. 铁器牛耕技术尚未发展成熟

C. 土地私有制遭破坏 D. 生产技术进步加剧贫富分化

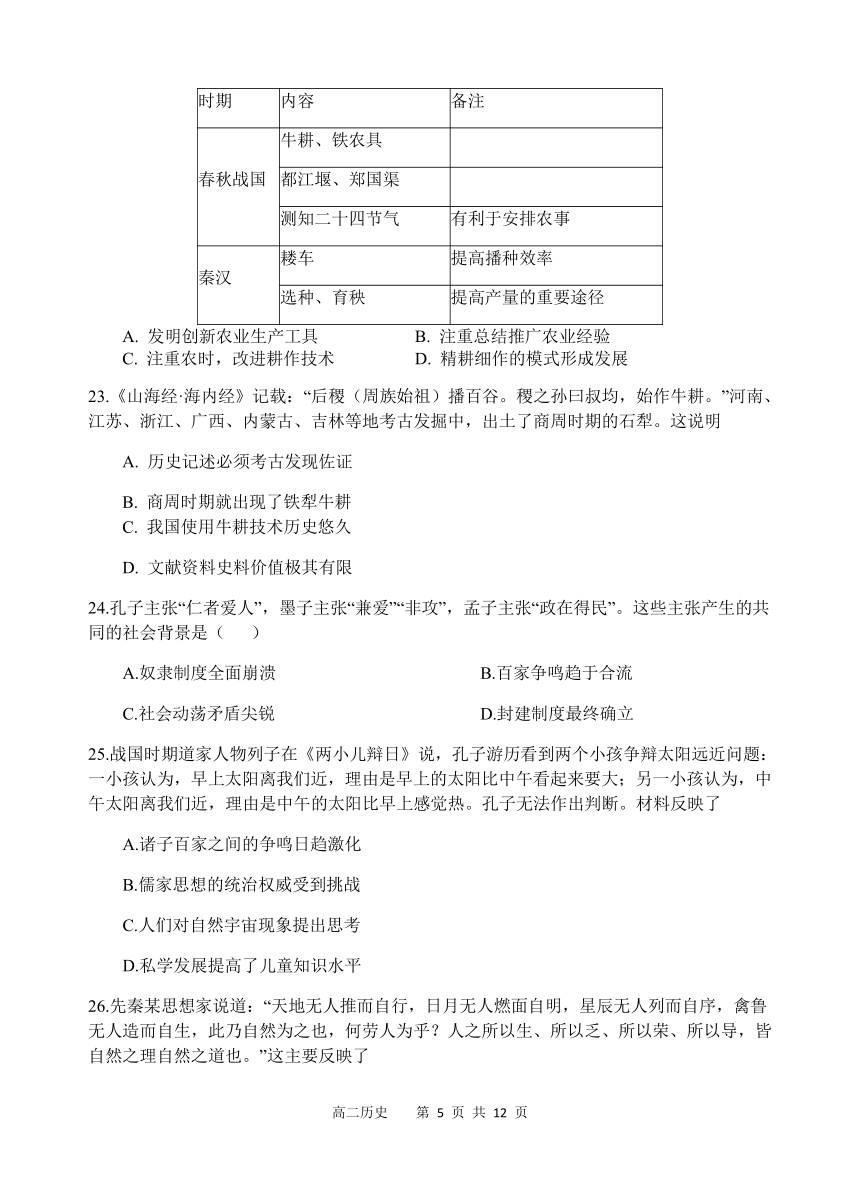

22.中国是世界农业的起源中心之一。中国农业在其发展过程中有一系列发明创造,形成独特的生产结构、地区分布和技术体系,在农艺水平和单位面积产量等方面居于古代世界的前列。如下表主要反映了中国古代农业()

时期

内容

备注

春秋战国

牛耕、铁农具

?

都江堰、郑国渠

?

测知二十四节气

有利于安排农事

秦汉

耧车

提高播种效率

选种、育秧

提高产量的重要途径

A. 发明创新农业生产工具 B. 注重总结推广农业经验

C. 注重农时,改进耕作技术 D. 精耕细作的模式形成发展

23.《山海经·海内经》记载:“后稷(周族始祖)播百谷。稷之孙曰叔均,始作牛耕。”河南、江苏、浙江、广西、内蒙古、吉林等地考古发掘中,出土了商周时期的石犁。这说明

A. 历史记述必须考古发现佐证

B. 商周时期就出现了铁犁牛耕

C. 我国使用牛耕技术历史悠久

D. 文献资料史料价值极其有限

24.孔子主张“仁者爱人”,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”。这些主张产生的共同的社会背景是( )

A.奴隶制度全面崩溃 B.百家争鸣趋于合流

C.社会动荡矛盾尖锐 D.封建制度最终确立

25.战国时期道家人物列子在《两小儿辩日》说,孔子游历看到两个小孩争辩太阳远近问题:一小孩认为,早上太阳离我们近,理由是早上的太阳比中午看起来要大;另一小孩认为,中午太阳离我们近,理由是中午的太阳比早上感觉热。孔子无法作出判断。材料反映了

A.诸子百家之间的争鸣日趋激化

B.儒家思想的统治权威受到挑战

C.人们对自然宇宙现象提出思考

D.私学发展提高了儿童知识水平

26.先秦某思想家说道:“天地无人推而自行,日月无人燃面自明,星辰无人列而自序,禽鲁无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以乏、所以荣、所以导,皆自然之理自然之道也。”这主要反映了

A.孔子“为政以德”的思想 B.庄子“齐物”的精神

C.老子“顺应自然”的思想 D.墨子“非攻”的主张

27.先秦时期一思想家认为:国弱则民强,民强则国弱。主张君民对立,应对民加强统治。以下言论与该思想家同属一个思想流派的是

A.“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来” B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“爱人者,此为博焉;利人者,此为厚焉” D.“不期修古,不法常可,事异则备变”

28.许多有识之士认为,在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧。人们从孔子那里可以寻找到的“智慧”是

A.“己所不欲,勿施于人” B.“人之性恶,其善者伪也”

C.“是非之心,人皆有之” D.“制天命而用之”

29.将百家争鸣称之为“哲学的突破”时期的帕森斯注意到,较之其他几大文明,中国的“突破”显得最为温和。其实,就诸子时代而言,固然是中国思想史上的全新时代,却也绝非简单的“突破”或“断裂”。材料强调百家争鸣

A.实现“哲学的突破” B.呈现气血相承精神

C.奠定传统文化基调 D.完成思想理论整合

30.春秋战国时期出现了儒家的“藏富于民”、“轻徭薄赋”思想,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。这说明

A.民本思想成为主流思想 B.统治者对民生的关注

C.诸子百家关注社会现实 D.民贵君轻成为社会共识

第II卷(非选择题 共40分)

31.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”。概括这种机制在当时的积极作用。(8分)

▲

(2)结合所学,概括材料二《诗经·周颂·我将》所蕴含的主要意义。综合指出材料一、二所反映的中国古代早期政治制度的特点。(6分)

▲

32.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料???在古代中国,一个独裁者靠自己个人是无法控制整个社会的,他必须依靠能够忠于自己的人去管理社会,这些打着独裁者招牌的管理者又是他们所辖部门的小独裁者。由于他们并不都是真正发自内心忠于独裁者,他们一边为独裁者效力,一边谋取自己合法或非法的利益;一旦独裁者失去控制,小独裁者们便成为互不相让的分裂割据的主要力量,从而演变成地方割据。

——摘编自赵学聪《中国中央专制集权制度的演变》

结合材料与所学中国古代史的相关知识,围绕“中央与地方关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

▲

33.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料 自科举制创立以来,科举考试与学校教育之间的矛盾一直存在。由此,宋代从太学入手进行改革。元丰二年(1079年)政府颁布《太学令》,这是中国古代最早的教育法规,重点是建立一套全面而严格的太学考试制度——“三舍法”(外舍生、内舍生、上舍生)。《太学令》规定:“月一私试,岁一公试,补内舍生;间岁一次舍试,补上舍生。……公试,外舍生人第一、第二等,升内舍;试入优平二等,升上舍。皆参考所书行艺迁升。”上舍上等,相当于科举及第,可由政府直接授以官职;上舍中等的,可以直接参加科举考试的最后一场——殿试;上舍下等的,可以直接参加科举考试的省试。崇宁元年(1102年)地方官学也实行“三舍法”。崇宁三年(1104年)朝廷决定废除科举考试制度,完全由太学和各地方官学按“三舍法”取士。宣和三年(1121年)罢天下“三舍法”,开封府及诸路并以科举取士,惟太学仍存三舍,却仅限于以它考试升选生员,到贡举之年,选送一部分合格生员参加礼部省试。北宋兴学和改革科举考试制度的改革虽然都只是探索,但共同点就是坚持把学校教育制度与科举考试制度紧密联系起来,坚持取才应本之于学校。

——摘编自郭齐家著《中国古代考试制度》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代教育制度改革的特点。(8分)

▲

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋代教育制度改革的作用。(8分)

▲

射洪县高中2019级高二下期半期考试

历史答案

1-5 DADAC 6-9 DABD

10.【答案】D【解答】

D.结合所学知识可知,题干中的“‘立子立嫡’之制”是西周的宗法制,“封建子弟之制,君天子臣诸侯之制”是分封制,二者互为表里,按照血缘宗族关系分配政治权力,故D正确。

A.分封制下,诸侯权力太大,有很强的独立性,导致了春秋战国时期的分裂和混战,故排除A。BC.B项错在“开始”,C项说提夏朝,故排除BC。故选D。

11.【答案】C【解答】A.题干没有体现出王权和神权的结合,故排除A。B.西周并没有实现最高执政集团权力的高度集中,故排除B。C.从题干中的君、臣、伯、弟可以看出西周时期以血缘关系为纽带形成国家的政治结构,故C正确。D.题干体现不出统治阶级内部出现分化,故排除D。故选C。

12.【答案】C【解答】C.春秋战国时期分封制度瓦解,标志着地方分权管理时代结束,战国时期诸侯国中,如秦国商鞅变法后出现了中央集权的管理体制,至秦朝统一中国,实行专制主义中央集权制度,同时秦朝颁布焚书令对思想文化严加控制,,故C正确。

A.禹死后,启继承父位。从此,“王位世袭制”代替“禅让制”“公天下”变成了“家天下”,故A错误。B.儒家开始被奉为正统是在汉武帝时期,故B错误。D.晋以后,九品中正制不重才学德行,只重家族门第,官僚队伍上品无寒门,下品无世族,故D错误。故选C。

13.【答案】D【解答】A.题干中看不出有关“中央集权制度”的含义,故排除A。B.“中央对地方的统治”在题干信息中没有体现,故排除B。C.与题意无关,故排除C。D.依据题干中“同一文化、同一政府、同一制度的大同观念”可以看出,分封制影响下形成的大同观念有利于后世统一国家的建立,故D项符合题意。故选D。

14.【答案】A

15【答案】A【解答】A.“氏”主要源于各级贵族的分封,反映西周时期实行的分封与宗法制。秦汉以后,“氏”通常为女子娘家姓,说明“氏”失去了原有的功能,分封制和宗法制走向瓦解,故A正确。B.西周和秦汉时期都是男权社会,且这与本题主旨无关,故B错误。

CD.在题干中没有体现,故排除CD。故选A。

16【答案】C【解析】材料强调的是周朝的宗法制和分封制,以及对异姓诸侯王通过联姻的方式加以笼络,体现了其利用血缘关系巩固统治的特征,C项符合题意;西周尚未建立中央集权和君主专制,A、B两项错误;材料强调的是通过姻亲关系笼络异姓诸侯,而不是打击,D项错误。

17.【答案】B【解答】

B.根据题干信息可知,西周集体耕作到战国农民耕田的数目和产量发生了变化,说明生产效率不断提高,结合所学知识可知,主要原因在于春秋战国时期铁犁牛耕的产生和推广,故B项正确。ACD.这三项都是在生产力发展基础之上发生的变革,故排除ACD。故选B。

18.【答案】C【解答】A.图片信息没有体现自给自足的消费方式,故A错误。B.图片信息没有体现男耕女织的分工方式,故B错误。C.根据图片“播种工具”“铁犁牛耕方式”“农业技术”“都江堰示意图”等信息可知,这些都体现了中国古代人民重视农业耕作技术、耕作方式和水利工程建设,都是为小农经济服务的,体现了精耕细作的生产方式,故C正确。

D.题干信息无法体现以家庭为单位的组织方式,故D错误。故选C。

19.【答案】A【解答】A.据题干可知,大豆种植范围从中原推广到南方,大豆可以与其他作物轮种,在传统的北粟南稻的基础上,大豆种植范围的扩大,表明土地利用效率得到了提高,故A正确。B.古代中国,经济重心长期在南方,仅仅从题干无法得出区域经济发展均衡,故排除B。C.生产工具的变革在题干未体现,故排除C。D.大豆是民众重要的食物来源,使中国人的食物结构合理化,而非根本改变,故排除D。故选A。

20.【答案】C【解答】

A.良渚文化属于新石器时代中晚期,中华文明从夏朝才进入青铜文明,故A项错误。

B.良渚文化不属于中原文化范围,故B项错误。

C.从题干中“不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业”可知,当时的良渚先民已经掌握了较为先进的生产技术,体现了先民在生产劳动中的智慧,故C项正确。

D.题干无法体现早期不同文明区域的交流,故D项错误。

故选C。

21.【答案】D【解答】D.题干表明富农地主有着先进的耕作而得到更多的利益,相反,贫苦百姓因为没有先进的工具而随时会出卖土地,这表明生产技术进步加剧贫富分化,故D正确。A.自然经济解体发生在鸦片战争后,故A错误。B.铁犁牛耕在汉代已经普及,故B故选D。

22.【答案】DA.该项只是题干的某个方面,故排除A。B.该项提高不能体现,故排除B。C.该项不能全面体现题干主旨,故排除C。D.题干涉及的“牛耕、铁农具、都江堰、郑国渠、耧车、选种、育秧、测知二十四节气等信息”可知与农业生产有关,二十四节气等天文历法的总结有利于安排农事,生产工具和技术的改进有利于提高效率和单位面积产量,这些都是古代中国精耕细作农业模式发展的具体表现,故D正确。

故选D。

23.【答案】C【解答】A.题干所述前后,并不存在矛盾,无需佐证,故排除A。B.此项中的“铁犁”与题干信息“商周时期的石犁”不符,故排除B。C.题干反映出先秦著作《山海经》记载了周族始祖后稷之孙叔均始作牛耕,而我国众多省市在考古发掘中出土了商周时期的石犁,足以说明我国使用牛耕技术历史久远,故C正确。D.此项所述不符合题干主旨,故排除D。故选C。

24.C【详解】春秋战国时期,奴隶制度瓦解,封建制度确立,社会处于大变革时期,C正确;B是汉代以后的史实,排除;A、D说法绝对化,排除。故选C。

25.C【详解】根据材料并结合所学可知,战国时期道家人物列子的《两小儿辩日》,通过对太阳与人距离远近的辩论,揭示了战国时期人们对宇宙的思考,故C项正确;孔子游历看到两个小孩争辩太阳远近问题不属于百家争鸣,故A项错误;战国时期儒家思想不受重视,故B项错误;材料与私学发展无关,故D项错误。

26.C【详解】根据“此乃自然为之也,何劳人为乎”可知,该思想家认为人应该顺应自然,结合所学可知应该是老子“顺应自然”的思想,故选C;材料体现的是对自然的顺应,而非德政、齐物和非攻,ABD与题意不符,排除。

27.D【详解】“国弱则民强,民强则国弱。主张君民对立,应对民加强统治”与法家利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民的主张相符。“不期修古,不法常可,事异则备变”的大意为顺应时代潮流,进行社会变革,与法家思想符合,故D选项正确;“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”反映了道家学派所向往的小国寡民的社会状态,A选项错误;“民为贵,社稷次之,君为轻”反映的是儒家学派孟子的民本思想,B选项错误;“爱人者,此为博焉;利人者,此为厚焉”反映的是墨家的博爱思想,C选项错误。

28.A【详解】根据材料“许多有识之士认为,在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧”,并结合所学可知,孔子主张“己所不欲,勿施于人”,意思是自己不喜欢做的事情不要强加给别人,这有利于社会和谐,这与21世纪人们要过上和平幸福的生活相呼应,故A项正确;“人之性恶,其善者伪也”是荀子的“性恶论”,故B项错误;“是非之心,人皆有之”是孟子思想,故C项错误;“制天命而用之”是荀子思想,故D项错误。

29.B【详解】百家争鸣为代表的中国文明是最温和的突破,诸子的思想不是“绝非简单的‘突破’或‘断裂’”等,强调了百家争鸣是在前代文化基础上发展形成的,即中国文化发展呈现出气血传承精神,B项正确;“实现哲学的突破”只是部分信息,不是材料主旨,A项错误;材料并未体现百家争鸣对后来中国传统文化中的影响,C项错误;材料不能说明百家争鸣完成了不同思想的理论整合,D项错误。

30.C【详解】材料反映了春秋战国时期,诸子百家提出了“民本”“富民”的思想,结合所学可知,此时正值社会变革时期,随着生产力提高,小农经济逐渐形成,诸子百家关注社会现实,认识到了自耕农阶层的力量,故选C;材料无法体现民本思想的社会地位,故排除A;材料反映的是诸子百家的主张,而非统治者,故排除B;材料反映了诸子百家对人民力量的认识,但无法体现“轻君”思想,故排除D。

31.(1)机制:分封制和宗法制。作用:稳定政治秩序;维护政治联系。(8分)

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合。(6分)

32.(10分)论题:中央权力弱化易导致地方割据。

阐述:分封制在建立之初巩固了西周的统治,但是随着中央实力的衰弱,拥有较大独立地位的地方诸侯势力崛起,最终形成东周列国诸侯称雄,争霸战争连绵不断的局面。西汉初期地方推行郡国并行制度,中央采取无为而治,地方诸侯发展强大,导致“七国之乱”的出现。唐朝“安史之乱”后中央实力下降,地方节度使乘势割据一方,最终导致唐朝分崩瓦解,以及之后“五代十国”的国家分裂。

【解析】本题考查中国古代地方制度的演变,要求具备解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。解答本题要围绕“中央与地方关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。依据材料“一旦独裁者失去控制,小独裁者们便成为互不相让的分裂割据的主要力量,从而演变成地方割据”并结合所学知识可自行拟定一个具体的论题,如中央权力弱化易导致地方割据。然后再结合相关知识进行论证即可,要观点鲜明,史实准确,史论结合,逻辑清晰,答案具有一定的开放性。

33.(16分)

答案:(1)特点:分层次教学;采用升级淘汰机制;以法令推动改革;考试与选拔官员相结合;学校教育与考试制度密切结合;制度不断完善。(8分)

(2)作用:严格考试制度;有利于人才选拔;缓和了学校教育与科举考试之间的矛盾;未真正起到缓和统治危机的作用。(8分)

历史试题

(考试90分钟,满分100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、学号填写在答题卷上,并用2B铅笔填涂。

3.考试结束后,将答题卷交回。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题(每题2分,共60分)

1.为纪念在塞浦路斯举行的国际会议而发行的梭伦纪念邮票(下图)上面印有梭伦的名言“避免极端”。下列措施最能体现这一名言的是

A. 颁布解负令废除平民所欠债务 B. 废除债务奴隶制保障人身自由

C. 鼓励发展工商业促进经济繁荣 D. 按财产等级赋予公民相应权力

2.小李在图书馆翻阅有关孝文帝改革的古籍时,看到一句话:”州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。”小李觉得这应该是改革前的北魏社会状况。请问,孝文帝改革中改变了这一状况的措施有 ①均田制 ②迁都洛阳 ③整顿吏治 ④改穿汉服

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

3.韦骧在《钱塘集》中描述:王安石变法后,“惠遍农无乏,输均役不骚。保兵知警守,吏禄绝贪饕。……万里耕桑富,中原气象豪。河淤开亿顷,海贡集千艘。”形成“保兵知警守”“河淤开亿顷”的主要原因是实行了

A. 青苗法、募役法 B. 将兵法、方田均税法

C. 免役法、更戍法 D. 保甲法、农田水利法

4.马丁·路德认为:人的“原罪”使得人的本性败坏,只有内心信仰虔诚,才能与上帝直接沟通,去恶向善,获得上帝的拯救,外在的一切苦修与事功都达不到这个目的。马丁·路德这一主张的意义在于

A. 否定了天主教会的作用及其神学权威 B. 确立了“教随国定”的原则

C. 打击了罗马天主教会的势力 D. 维护了德意志各阶层的利益

5.“一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐。……财富本身决不像某些蠢人所想的应予以谴责。这样做就是亵读神明。”材料所体现的是

A.彻底否定了天主教的作用 B.加尔文宗教对许多国家产生了重大影响

C.加尔文的先定论思想 D.符合教俗封建主的利益

36658551885956.从工业化角度看,名画《伏尔加河上的纤夫》反映了19世纪中期的俄国

A. 农奴从封建庄园逃到西伯利亚

B. 内河航运仍以人力为主

C. 农奴生活极端贫困

D. 俄国的工业生产比较落后

7.俄日两国以改革的方式走上发展资本主义的道路,其主要原因都是

A.资本主义生产力发展水平较低

B.资产阶级与封建势力相互妥协

C.封建建统治基础牢固,没有发生社会危机

D.人民的反抗斗争缺乏科学理论的指导

8.日本明治维新的成功是多种因素综合作用的结果,其主导因素是

A. 天皇权力至高无上,支持革新力量进行改革

B. 倒幕派掌握政权,力行革新,顺应了时代潮流

C. 废藩置县,建立近代统一国家,形成统一市场

D. 引进西方科学技术,推行“文明开化”政策

9.俄国1861年改革和日本明治维新的不同点是

A. 统治者自上而下推行的改革 B. 走上了资本主义发展的道路

C. 保留了大量的封建残余势力 D. 逐步摆脱了严重的民族危机

10.某学者认为:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰‘立子立嫡’之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制;二曰庙数之制;三曰同姓不婚之制。”结合所学,下列选项对此观点解读最合理的是()

西周政治文化有惊人的稳定性和延续性

B. 西周宗族关系开始成为基本的政治关系

C. 西周政治权力由“传贤”演化为“传子”

D. 西周按照血缘宗族关系分配其政治权力

11.康簋铭文上记载着"康拜稽首,休朕甸(宝)君公",相对应的则是称自己为"厥臣";铭文又称其兄为"伯",相对应的则是称自己为"弟康"。这反映了西周时期

神权与王权紧密结合 B. 最高执政集团权力的高度集中

C. 以血缘关系为纽带形成国家的政治结构 D. 统治阶级内部出现了分化

12.在中国历史上的西周和春秋战国时期,中国同时面临着文化创新和政治重构的双重挑战。春秋战国时期应对“双重挑战”的结果是使中国( )

A. “公天下”结束,“家天下”开始 B. 百家争鸣结束,儒家被奉为正统

C. 思想文化严加控制,中央集权体制开始 D. 官僚队伍上品无寒门,下品无世族

13.钱穆在《中国社会演变》一文中指出:“不论西周氏族,乃至夏氏族、商氏族及其他氏族,全在此制度(中国周代封建)下,逐渐酝酿出一种同一文化、同一政府、同一制度的大同观念来。”这说明分封制

A. 确立了君主专制中央集权意识 B. 加强了中央对地方的统治

C. 强化了王室对土地人口的控制 D. 有利于后世统一国家的建立

14.夏商西周时期,各诸侯国都城的规划礼制是首先置宗庙、立社坛,凡国之大事均在宗庙和社坛中进行,而东周时期,在举行朝议的“大朝”之外的宗庙和社坛则成了附属建筑。出现这一变化主要是因为

极权政治体制趋势萌发 B. 官僚政治制度形成

C. 周天子权威性日益强化 D. 传统礼制影响深远

15.西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映( )

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

16.王国维《殷周制度论》载:“有立子之制而君位定;有封建子弟之制而异姓之势弱,天子之位尊;异姓之国非宗法之所能统者,以婚媾甥舅之谊通之;周人一统之策实存于是。”据此可知,西周 ( )

A. 推行分封制加强中央集权 B. 通过宗法制强化君主专制

C. 利用血缘纽带巩固其统治 D. 打击异姓诸侯以维护统一

17.《诗经》云:“千耦其耘。”(集体劳作)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”(个体劳动)上述现象变化主要得益于

A. 土地私有制确立 B. 铁犁牛耕的运用

C. 赋税制的改革 D. 重农抑商政策

18.中华民族以其特有的勤劳智慧,创造出高度发达的农耕文明,下列一组图片围绕一个主题,反映了中国古代农业经济的一大特点。这一特点是

A. 自给自足的消费方式 B. 男耕女织的分工方式

C. 精耕细作的生产方式 D. 以家庭为单位的组织方式

19.先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区;《齐民要术》认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种;唐宋时期大豆的种植推广到江南及岭南地区。这说明

A. 土地利用效率提高 B. 区域经济发展均衡

C. 生产工具的变革提高了生产力 D. 民众饮食结构发生了根本改变

20.距今约5300 - 4000年,分布于长江下游的良渚文化。据考古发现,不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术工,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业。据此可知

证明了长江流域已进入青铜文明 B. 代表了高度发达的早期中原文化

C. 体现了先民在生产劳动中的智慧 D. 反映了早期不同文明区域的交流

21.史料记载,汉代富农和地主在生产力方面拥有着耕牛和铁犁的巨大优势,而贫穷的农民无力购买,只能继续使用木制工具,经营稍有不善便会破产而出卖土地。材料反映了当时

A. 自然经济逐渐解体 B. 铁器牛耕技术尚未发展成熟

C. 土地私有制遭破坏 D. 生产技术进步加剧贫富分化

22.中国是世界农业的起源中心之一。中国农业在其发展过程中有一系列发明创造,形成独特的生产结构、地区分布和技术体系,在农艺水平和单位面积产量等方面居于古代世界的前列。如下表主要反映了中国古代农业()

时期

内容

备注

春秋战国

牛耕、铁农具

?

都江堰、郑国渠

?

测知二十四节气

有利于安排农事

秦汉

耧车

提高播种效率

选种、育秧

提高产量的重要途径

A. 发明创新农业生产工具 B. 注重总结推广农业经验

C. 注重农时,改进耕作技术 D. 精耕细作的模式形成发展

23.《山海经·海内经》记载:“后稷(周族始祖)播百谷。稷之孙曰叔均,始作牛耕。”河南、江苏、浙江、广西、内蒙古、吉林等地考古发掘中,出土了商周时期的石犁。这说明

A. 历史记述必须考古发现佐证

B. 商周时期就出现了铁犁牛耕

C. 我国使用牛耕技术历史悠久

D. 文献资料史料价值极其有限

24.孔子主张“仁者爱人”,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”。这些主张产生的共同的社会背景是( )

A.奴隶制度全面崩溃 B.百家争鸣趋于合流

C.社会动荡矛盾尖锐 D.封建制度最终确立

25.战国时期道家人物列子在《两小儿辩日》说,孔子游历看到两个小孩争辩太阳远近问题:一小孩认为,早上太阳离我们近,理由是早上的太阳比中午看起来要大;另一小孩认为,中午太阳离我们近,理由是中午的太阳比早上感觉热。孔子无法作出判断。材料反映了

A.诸子百家之间的争鸣日趋激化

B.儒家思想的统治权威受到挑战

C.人们对自然宇宙现象提出思考

D.私学发展提高了儿童知识水平

26.先秦某思想家说道:“天地无人推而自行,日月无人燃面自明,星辰无人列而自序,禽鲁无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以乏、所以荣、所以导,皆自然之理自然之道也。”这主要反映了

A.孔子“为政以德”的思想 B.庄子“齐物”的精神

C.老子“顺应自然”的思想 D.墨子“非攻”的主张

27.先秦时期一思想家认为:国弱则民强,民强则国弱。主张君民对立,应对民加强统治。以下言论与该思想家同属一个思想流派的是

A.“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来” B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“爱人者,此为博焉;利人者,此为厚焉” D.“不期修古,不法常可,事异则备变”

28.许多有识之士认为,在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧。人们从孔子那里可以寻找到的“智慧”是

A.“己所不欲,勿施于人” B.“人之性恶,其善者伪也”

C.“是非之心,人皆有之” D.“制天命而用之”

29.将百家争鸣称之为“哲学的突破”时期的帕森斯注意到,较之其他几大文明,中国的“突破”显得最为温和。其实,就诸子时代而言,固然是中国思想史上的全新时代,却也绝非简单的“突破”或“断裂”。材料强调百家争鸣

A.实现“哲学的突破” B.呈现气血相承精神

C.奠定传统文化基调 D.完成思想理论整合

30.春秋战国时期出现了儒家的“藏富于民”、“轻徭薄赋”思想,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。这说明

A.民本思想成为主流思想 B.统治者对民生的关注

C.诸子百家关注社会现实 D.民贵君轻成为社会共识

第II卷(非选择题 共40分)

31.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”。概括这种机制在当时的积极作用。(8分)

▲

(2)结合所学,概括材料二《诗经·周颂·我将》所蕴含的主要意义。综合指出材料一、二所反映的中国古代早期政治制度的特点。(6分)

▲

32.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料???在古代中国,一个独裁者靠自己个人是无法控制整个社会的,他必须依靠能够忠于自己的人去管理社会,这些打着独裁者招牌的管理者又是他们所辖部门的小独裁者。由于他们并不都是真正发自内心忠于独裁者,他们一边为独裁者效力,一边谋取自己合法或非法的利益;一旦独裁者失去控制,小独裁者们便成为互不相让的分裂割据的主要力量,从而演变成地方割据。

——摘编自赵学聪《中国中央专制集权制度的演变》

结合材料与所学中国古代史的相关知识,围绕“中央与地方关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

▲

33.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料 自科举制创立以来,科举考试与学校教育之间的矛盾一直存在。由此,宋代从太学入手进行改革。元丰二年(1079年)政府颁布《太学令》,这是中国古代最早的教育法规,重点是建立一套全面而严格的太学考试制度——“三舍法”(外舍生、内舍生、上舍生)。《太学令》规定:“月一私试,岁一公试,补内舍生;间岁一次舍试,补上舍生。……公试,外舍生人第一、第二等,升内舍;试入优平二等,升上舍。皆参考所书行艺迁升。”上舍上等,相当于科举及第,可由政府直接授以官职;上舍中等的,可以直接参加科举考试的最后一场——殿试;上舍下等的,可以直接参加科举考试的省试。崇宁元年(1102年)地方官学也实行“三舍法”。崇宁三年(1104年)朝廷决定废除科举考试制度,完全由太学和各地方官学按“三舍法”取士。宣和三年(1121年)罢天下“三舍法”,开封府及诸路并以科举取士,惟太学仍存三舍,却仅限于以它考试升选生员,到贡举之年,选送一部分合格生员参加礼部省试。北宋兴学和改革科举考试制度的改革虽然都只是探索,但共同点就是坚持把学校教育制度与科举考试制度紧密联系起来,坚持取才应本之于学校。

——摘编自郭齐家著《中国古代考试制度》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代教育制度改革的特点。(8分)

▲

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋代教育制度改革的作用。(8分)

▲

射洪县高中2019级高二下期半期考试

历史答案

1-5 DADAC 6-9 DABD

10.【答案】D【解答】

D.结合所学知识可知,题干中的“‘立子立嫡’之制”是西周的宗法制,“封建子弟之制,君天子臣诸侯之制”是分封制,二者互为表里,按照血缘宗族关系分配政治权力,故D正确。

A.分封制下,诸侯权力太大,有很强的独立性,导致了春秋战国时期的分裂和混战,故排除A。BC.B项错在“开始”,C项说提夏朝,故排除BC。故选D。

11.【答案】C【解答】A.题干没有体现出王权和神权的结合,故排除A。B.西周并没有实现最高执政集团权力的高度集中,故排除B。C.从题干中的君、臣、伯、弟可以看出西周时期以血缘关系为纽带形成国家的政治结构,故C正确。D.题干体现不出统治阶级内部出现分化,故排除D。故选C。

12.【答案】C【解答】C.春秋战国时期分封制度瓦解,标志着地方分权管理时代结束,战国时期诸侯国中,如秦国商鞅变法后出现了中央集权的管理体制,至秦朝统一中国,实行专制主义中央集权制度,同时秦朝颁布焚书令对思想文化严加控制,,故C正确。

A.禹死后,启继承父位。从此,“王位世袭制”代替“禅让制”“公天下”变成了“家天下”,故A错误。B.儒家开始被奉为正统是在汉武帝时期,故B错误。D.晋以后,九品中正制不重才学德行,只重家族门第,官僚队伍上品无寒门,下品无世族,故D错误。故选C。

13.【答案】D【解答】A.题干中看不出有关“中央集权制度”的含义,故排除A。B.“中央对地方的统治”在题干信息中没有体现,故排除B。C.与题意无关,故排除C。D.依据题干中“同一文化、同一政府、同一制度的大同观念”可以看出,分封制影响下形成的大同观念有利于后世统一国家的建立,故D项符合题意。故选D。

14.【答案】A

15【答案】A【解答】A.“氏”主要源于各级贵族的分封,反映西周时期实行的分封与宗法制。秦汉以后,“氏”通常为女子娘家姓,说明“氏”失去了原有的功能,分封制和宗法制走向瓦解,故A正确。B.西周和秦汉时期都是男权社会,且这与本题主旨无关,故B错误。

CD.在题干中没有体现,故排除CD。故选A。

16【答案】C【解析】材料强调的是周朝的宗法制和分封制,以及对异姓诸侯王通过联姻的方式加以笼络,体现了其利用血缘关系巩固统治的特征,C项符合题意;西周尚未建立中央集权和君主专制,A、B两项错误;材料强调的是通过姻亲关系笼络异姓诸侯,而不是打击,D项错误。

17.【答案】B【解答】

B.根据题干信息可知,西周集体耕作到战国农民耕田的数目和产量发生了变化,说明生产效率不断提高,结合所学知识可知,主要原因在于春秋战国时期铁犁牛耕的产生和推广,故B项正确。ACD.这三项都是在生产力发展基础之上发生的变革,故排除ACD。故选B。

18.【答案】C【解答】A.图片信息没有体现自给自足的消费方式,故A错误。B.图片信息没有体现男耕女织的分工方式,故B错误。C.根据图片“播种工具”“铁犁牛耕方式”“农业技术”“都江堰示意图”等信息可知,这些都体现了中国古代人民重视农业耕作技术、耕作方式和水利工程建设,都是为小农经济服务的,体现了精耕细作的生产方式,故C正确。

D.题干信息无法体现以家庭为单位的组织方式,故D错误。故选C。

19.【答案】A【解答】A.据题干可知,大豆种植范围从中原推广到南方,大豆可以与其他作物轮种,在传统的北粟南稻的基础上,大豆种植范围的扩大,表明土地利用效率得到了提高,故A正确。B.古代中国,经济重心长期在南方,仅仅从题干无法得出区域经济发展均衡,故排除B。C.生产工具的变革在题干未体现,故排除C。D.大豆是民众重要的食物来源,使中国人的食物结构合理化,而非根本改变,故排除D。故选A。

20.【答案】C【解答】

A.良渚文化属于新石器时代中晚期,中华文明从夏朝才进入青铜文明,故A项错误。

B.良渚文化不属于中原文化范围,故B项错误。

C.从题干中“不仅有犁耕和引水灌田等先进的农业生产技术,而且拥有陶器、木器、竹器、丝麻纺织、玉雕以及髹漆等多种手工业”可知,当时的良渚先民已经掌握了较为先进的生产技术,体现了先民在生产劳动中的智慧,故C项正确。

D.题干无法体现早期不同文明区域的交流,故D项错误。

故选C。

21.【答案】D【解答】D.题干表明富农地主有着先进的耕作而得到更多的利益,相反,贫苦百姓因为没有先进的工具而随时会出卖土地,这表明生产技术进步加剧贫富分化,故D正确。A.自然经济解体发生在鸦片战争后,故A错误。B.铁犁牛耕在汉代已经普及,故B故选D。

22.【答案】DA.该项只是题干的某个方面,故排除A。B.该项提高不能体现,故排除B。C.该项不能全面体现题干主旨,故排除C。D.题干涉及的“牛耕、铁农具、都江堰、郑国渠、耧车、选种、育秧、测知二十四节气等信息”可知与农业生产有关,二十四节气等天文历法的总结有利于安排农事,生产工具和技术的改进有利于提高效率和单位面积产量,这些都是古代中国精耕细作农业模式发展的具体表现,故D正确。

故选D。

23.【答案】C【解答】A.题干所述前后,并不存在矛盾,无需佐证,故排除A。B.此项中的“铁犁”与题干信息“商周时期的石犁”不符,故排除B。C.题干反映出先秦著作《山海经》记载了周族始祖后稷之孙叔均始作牛耕,而我国众多省市在考古发掘中出土了商周时期的石犁,足以说明我国使用牛耕技术历史久远,故C正确。D.此项所述不符合题干主旨,故排除D。故选C。

24.C【详解】春秋战国时期,奴隶制度瓦解,封建制度确立,社会处于大变革时期,C正确;B是汉代以后的史实,排除;A、D说法绝对化,排除。故选C。

25.C【详解】根据材料并结合所学可知,战国时期道家人物列子的《两小儿辩日》,通过对太阳与人距离远近的辩论,揭示了战国时期人们对宇宙的思考,故C项正确;孔子游历看到两个小孩争辩太阳远近问题不属于百家争鸣,故A项错误;战国时期儒家思想不受重视,故B项错误;材料与私学发展无关,故D项错误。

26.C【详解】根据“此乃自然为之也,何劳人为乎”可知,该思想家认为人应该顺应自然,结合所学可知应该是老子“顺应自然”的思想,故选C;材料体现的是对自然的顺应,而非德政、齐物和非攻,ABD与题意不符,排除。

27.D【详解】“国弱则民强,民强则国弱。主张君民对立,应对民加强统治”与法家利用权术驾驭大臣,以绝对的权威来震慑臣民的主张相符。“不期修古,不法常可,事异则备变”的大意为顺应时代潮流,进行社会变革,与法家思想符合,故D选项正确;“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”反映了道家学派所向往的小国寡民的社会状态,A选项错误;“民为贵,社稷次之,君为轻”反映的是儒家学派孟子的民本思想,B选项错误;“爱人者,此为博焉;利人者,此为厚焉”反映的是墨家的博爱思想,C选项错误。

28.A【详解】根据材料“许多有识之士认为,在21世纪,人类如果要过上和平幸福的生活,就应该回到2500年前中国的孔子那里去寻找智慧”,并结合所学可知,孔子主张“己所不欲,勿施于人”,意思是自己不喜欢做的事情不要强加给别人,这有利于社会和谐,这与21世纪人们要过上和平幸福的生活相呼应,故A项正确;“人之性恶,其善者伪也”是荀子的“性恶论”,故B项错误;“是非之心,人皆有之”是孟子思想,故C项错误;“制天命而用之”是荀子思想,故D项错误。

29.B【详解】百家争鸣为代表的中国文明是最温和的突破,诸子的思想不是“绝非简单的‘突破’或‘断裂’”等,强调了百家争鸣是在前代文化基础上发展形成的,即中国文化发展呈现出气血传承精神,B项正确;“实现哲学的突破”只是部分信息,不是材料主旨,A项错误;材料并未体现百家争鸣对后来中国传统文化中的影响,C项错误;材料不能说明百家争鸣完成了不同思想的理论整合,D项错误。

30.C【详解】材料反映了春秋战国时期,诸子百家提出了“民本”“富民”的思想,结合所学可知,此时正值社会变革时期,随着生产力提高,小农经济逐渐形成,诸子百家关注社会现实,认识到了自耕农阶层的力量,故选C;材料无法体现民本思想的社会地位,故排除A;材料反映的是诸子百家的主张,而非统治者,故排除B;材料反映了诸子百家对人民力量的认识,但无法体现“轻君”思想,故排除D。

31.(1)机制:分封制和宗法制。作用:稳定政治秩序;维护政治联系。(8分)

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合。(6分)

32.(10分)论题:中央权力弱化易导致地方割据。

阐述:分封制在建立之初巩固了西周的统治,但是随着中央实力的衰弱,拥有较大独立地位的地方诸侯势力崛起,最终形成东周列国诸侯称雄,争霸战争连绵不断的局面。西汉初期地方推行郡国并行制度,中央采取无为而治,地方诸侯发展强大,导致“七国之乱”的出现。唐朝“安史之乱”后中央实力下降,地方节度使乘势割据一方,最终导致唐朝分崩瓦解,以及之后“五代十国”的国家分裂。

【解析】本题考查中国古代地方制度的演变,要求具备解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。解答本题要围绕“中央与地方关系”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。依据材料“一旦独裁者失去控制,小独裁者们便成为互不相让的分裂割据的主要力量,从而演变成地方割据”并结合所学知识可自行拟定一个具体的论题,如中央权力弱化易导致地方割据。然后再结合相关知识进行论证即可,要观点鲜明,史实准确,史论结合,逻辑清晰,答案具有一定的开放性。

33.(16分)

答案:(1)特点:分层次教学;采用升级淘汰机制;以法令推动改革;考试与选拔官员相结合;学校教育与考试制度密切结合;制度不断完善。(8分)

(2)作用:严格考试制度;有利于人才选拔;缓和了学校教育与科举考试之间的矛盾;未真正起到缓和统治危机的作用。(8分)

同课章节目录