第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-13 11:52:55 | ||

图片预览

文档简介

第20课

社会主义国家的发展与变化

【课程标准】了解第二次世界大战后社会主义世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战。

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(下)》

第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

苏联方案与

东欧国家方案

中国方案

变与不变之中探寻时代之问:怎样建设社会主义?

1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁。他的逝世留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

当1949年苏联爆炸了第一颗原子弹,成为第二核大国之时,每年皮鞋产量仅有163百万双,全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋。到1953年,一个人才有0.4平方米的住房……

——《苏联国民经济》

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

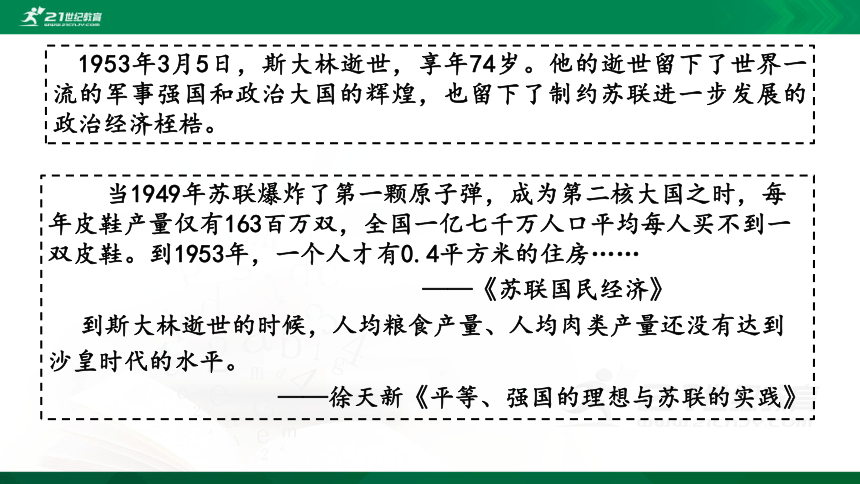

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

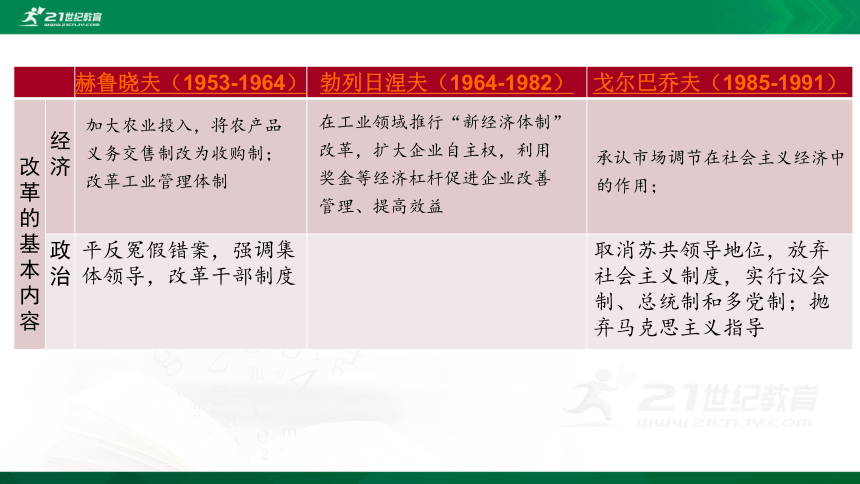

赫鲁晓夫(1953-1964)

勃列日涅夫(1964-1982)

戈尔巴乔夫(1985-1991)

改革的基本内容

经济

政治

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;抛弃马克思主义指导

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

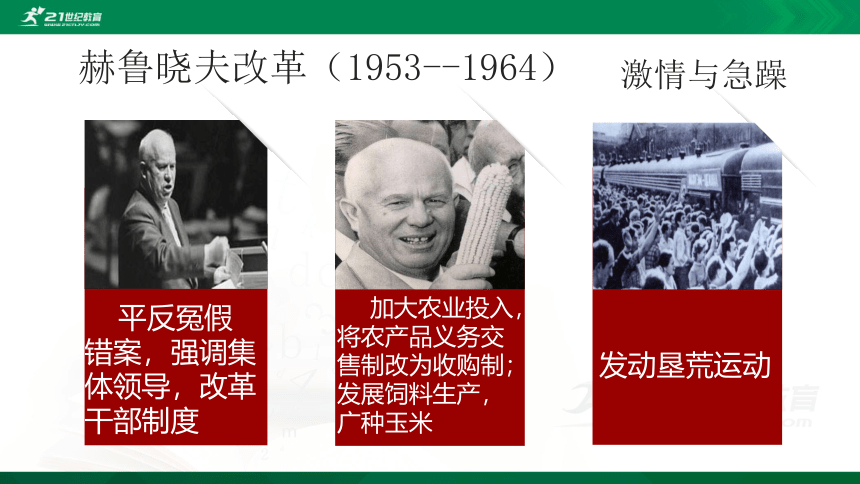

赫鲁晓夫改革(1953--1964)

激情与急躁

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

发动垦荒运动

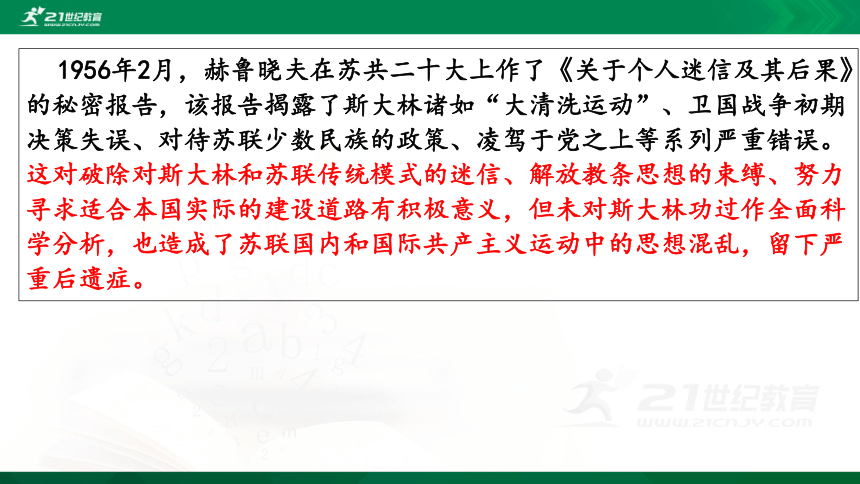

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

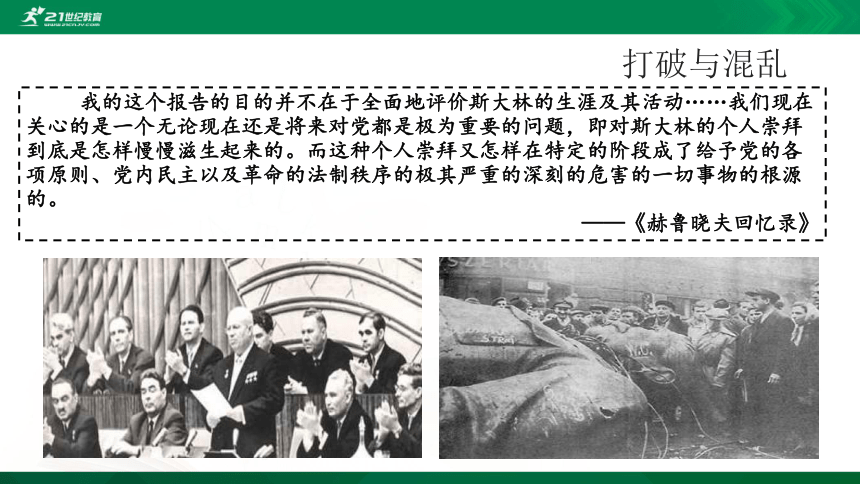

打破与混乱

我的这个报告的目的并不在于全面地评价斯大林的生涯及其活动……我们现在关心的是一个无论现在还是将来对党都是极为重要的问题,即对斯大林的个人崇拜到底是怎样慢慢滋生起来的。而这种个人崇拜又怎样在特定的阶段成了给予党的各项原则、党内民主以及革命的法制秩序的极其严重的深刻的危害的一切事物的根源的。

——《赫鲁晓夫回忆录》

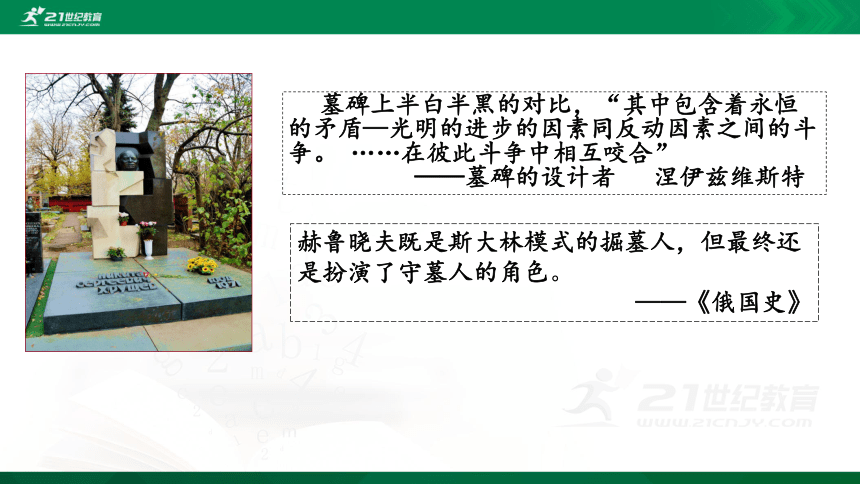

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。 ……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者 涅伊兹维斯特

勃列日涅夫改革(1964--1982)

前期与改革

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

要求加速科技进步,完善经济管理体制和加强经济刺激

军事与国防

1983年苏联的导弹 ▲

材料一:苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》

材料二:勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

勃列日涅夫改革(1964--1982)

后期与停滞

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《第7集 苏共的领导集团》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}1951—1960年

1961—1970年

1971—1980年

10.25

6.45

4.95

1951—1980年苏联国民收入年增长率(%)

戈尔巴乔夫改革(1985--1991)

改革与背离

我们提出的最大的政治任务是实施根本的经济改革

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

{9D7B26C5-4107-4FEC-AEDC-1716B250A1EF}比较对象

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

相同点

(1)目的:解决斯大林模式的弊端

(2)内容:在政治、农业和工业方面进行调整

(3)结果:效果有限,以失败告终

不

同

点

时间

1953--1964

1964--1982

1985--1991

重点

农业

重工业

前期经济,后期政治

败因

未改变原有体制,只是对斯大林体系进行修修补补

进行根本性改革,

背离社会主义

苏联的发展、改革与解体

【讨论探究】赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

苏联解体——莫斯科落日

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

东欧各国的自主改革

东欧:指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的8个国家,它们是:保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚、德意志民主共和国和南斯拉夫。

背景:东欧各国在社会主义建设中,大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降。一些东欧国家的领导人希望通过改革,走自己独立发展的道路。

1.南斯拉夫改革:最早改革,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。但改革也导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

苏联坦克武进布拉格

东欧剧变的原因及结果

原因:①80年代,高度集中的经济管理体制越来越不适应经济发展要求,人民生活水平下降。②改革失败,日益严重的经济困难,导致了严重的社会危机。③苏联放松对东欧国家的控制。

2.表现:原来的东欧各国执政党纷纷丧失了政权,社会制度发生了根本性变化。有的国家分裂了,有的国家则走向统一。其中南斯拉夫一分为五,捷克斯洛伐克一分为二,民主德国与联邦德国合并,实现统一,各国执政党改变,共产党丧失了政权。

1989年11月9日,柏林墙被拆除

启示:坚持走建设有中国特色的社会主义道路,坚持独立自主的内外政策;大力发展生产力,提高人民生活水平,显示社会主义的优越性;建立和健全社会主义民主和法制,实行依法治国;加强执政党的建设,维护党的领导地位。

从苏联解体、东欧剧变可以获得那些历史教训呢?

坚持和发展社会主义,必须把马克思主义基本原理同本国实际相结合,探索适合时代条件和本国国情的社会主义建设道路

要以经济建设为中心,建立社会主义强大的物质基础,满足人民群众不断增长的物质文化需要

不断加强社会主义民主建设,健全和完善社会主义法治

加强执政党自身的建设,始终保持党和人民的血肉联系,不断增强党的凝聚力和战斗力

要加强意识形态领域的工作,抵制西方的“和平演变”

中国社会主义的发展

5G毫米波芯片研发成功,打破缺芯少魂。

世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜,中国天眼。

建设中的雄安新区,培育创新驱动发展新引擎。

港珠澳大桥通车,粤港澳三地紧密连接在一起。

大兴机场投入运营,综合交通枢纽集成度、便捷性达世界领先水平。

首艘国产航母“山东舰”入列服役,是国力强盛的标志之一。

中国的卫星导航来了,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

C919成功首飞,标志着中国成为世界上能够制造大飞机的少数国家之一。

举世瞩目的成就

成绩

成绩

成绩

成绩

成绩

人民群众对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平 语

2019年9月末,外汇储备规模增至30924亿美元,稳居世界第一。

2019国内生产总值稳居世界第二位,人均GDP破1万美元。

2019年我国GDP为99.08

万亿元 稳居世界第二位。

2019年居民人均可支配收入首超3万元。

2019年高铁总里程突破3.5万公里,占世界高铁总量60%以上。

举世瞩目的成绩

中国特色社会主义的新发展

40年来,我们始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,坚持马克思主义指导地位不动摇,坚持科学社会主义基本原则不动摇,勇敢推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及各方面创新,不断赋予中国特色社会主义以鲜明的实践特色、理论特色、民族特色、时代特色,形成了中国特色社会主义道路、理论、制度、文化,以不可辩驳的事实彰显了科学社会主义的鲜活生命力,社会主义的伟大旗帜始终在中国大地上高高飘扬!

——《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

回应时代之问

赫鲁晓夫:牛肉+土豆的社会主义理论

勃 列 日 涅 夫:发达社会主义理论

戈尔巴乔夫:人道的民主的社会主义理论

中 国:社会主义初级阶段理论

唯有“变”是“不变”,社会主义没有放之四海皆准的发展模式,也没有永远神圣至上的铁律;发展模式应量体裁衣,从国情出发,而不是从理论出发。

二战后社会主义国家的发展与变化

变化一

社会主义从一国扩展到多国

苏联与东欧在发展中出现问题,最终解体和剧变

本课小结

变化二

中国探索出了中国特色社会主义道路

变化三

要辩证地看待苏联和东欧社会主义的剧变,它不是社会主义的失败,只是发展社会主义的某种模式的失败。中国特色社会主义的巨大成功,告诉我们社会主义前途光明。

谢谢聆听

社会主义国家的发展与变化

【课程标准】了解第二次世界大战后社会主义世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战。

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(下)》

第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

苏联方案与

东欧国家方案

中国方案

变与不变之中探寻时代之问:怎样建设社会主义?

1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁。他的逝世留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。

当1949年苏联爆炸了第一颗原子弹,成为第二核大国之时,每年皮鞋产量仅有163百万双,全国一亿七千万人口平均每人买不到一双皮鞋。到1953年,一个人才有0.4平方米的住房……

——《苏联国民经济》

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

赫鲁晓夫(1953-1964)

勃列日涅夫(1964-1982)

戈尔巴乔夫(1985-1991)

改革的基本内容

经济

政治

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;抛弃马克思主义指导

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制

在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益

承认市场调节在社会主义经济中的作用;

赫鲁晓夫改革(1953--1964)

激情与急躁

平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

加大农业投入,将农产品义务交售制改为收购制;发展饲料生产,广种玉米

发动垦荒运动

1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告,该报告揭露了斯大林诸如“大清洗运动”、卫国战争初期决策失误、对待苏联少数民族的政策、凌驾于党之上等系列严重错误。这对破除对斯大林和苏联传统模式的迷信、解放教条思想的束缚、努力寻求适合本国实际的建设道路有积极意义,但未对斯大林功过作全面科学分析,也造成了苏联国内和国际共产主义运动中的思想混乱,留下严重后遗症。

打破与混乱

我的这个报告的目的并不在于全面地评价斯大林的生涯及其活动……我们现在关心的是一个无论现在还是将来对党都是极为重要的问题,即对斯大林的个人崇拜到底是怎样慢慢滋生起来的。而这种个人崇拜又怎样在特定的阶段成了给予党的各项原则、党内民主以及革命的法制秩序的极其严重的深刻的危害的一切事物的根源的。

——《赫鲁晓夫回忆录》

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

墓碑上半白半黑的对比,“其中包含着永恒的矛盾—光明的进步的因素同反动因素之间的斗争。 ……在彼此斗争中相互咬合”

——墓碑的设计者 涅伊兹维斯特

勃列日涅夫改革(1964--1982)

前期与改革

在工业领域推行“新经济体制”改革

扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理,提高效益

要求加速科技进步,完善经济管理体制和加强经济刺激

军事与国防

1983年苏联的导弹 ▲

材料一:苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》

材料二:勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40%。

——《世界现代史》

勃列日涅夫改革(1964--1982)

后期与停滞

他不重视对客观情况发展变化的研究,习惯于因循守旧、满足现状,惧怕重大的改革。 ……维持现状和粉饰太平,缺乏锐意进取和改革的创新精神,成为20世纪70年代后期和80年代初期苏共的主调。

——《第7集 苏共的领导集团》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}1951—1960年

1961—1970年

1971—1980年

10.25

6.45

4.95

1951—1980年苏联国民收入年增长率(%)

戈尔巴乔夫改革(1985--1991)

改革与背离

我们提出的最大的政治任务是实施根本的经济改革

取消苏共领导地位,形态上抛弃马克思主义指导

实行议会制、总统制和多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

{9D7B26C5-4107-4FEC-AEDC-1716B250A1EF}比较对象

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

相同点

(1)目的:解决斯大林模式的弊端

(2)内容:在政治、农业和工业方面进行调整

(3)结果:效果有限,以失败告终

不

同

点

时间

1953--1964

1964--1982

1985--1991

重点

农业

重工业

前期经济,后期政治

败因

未改变原有体制,只是对斯大林体系进行修修补补

进行根本性改革,

背离社会主义

苏联的发展、改革与解体

【讨论探究】赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的异同

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

苏联解体——莫斯科落日

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

东欧各国的自主改革

东欧:指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的8个国家,它们是:保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚、德意志民主共和国和南斯拉夫。

背景:东欧各国在社会主义建设中,大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降。一些东欧国家的领导人希望通过改革,走自己独立发展的道路。

1.南斯拉夫改革:最早改革,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。但改革也导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

苏联坦克武进布拉格

东欧剧变的原因及结果

原因:①80年代,高度集中的经济管理体制越来越不适应经济发展要求,人民生活水平下降。②改革失败,日益严重的经济困难,导致了严重的社会危机。③苏联放松对东欧国家的控制。

2.表现:原来的东欧各国执政党纷纷丧失了政权,社会制度发生了根本性变化。有的国家分裂了,有的国家则走向统一。其中南斯拉夫一分为五,捷克斯洛伐克一分为二,民主德国与联邦德国合并,实现统一,各国执政党改变,共产党丧失了政权。

1989年11月9日,柏林墙被拆除

启示:坚持走建设有中国特色的社会主义道路,坚持独立自主的内外政策;大力发展生产力,提高人民生活水平,显示社会主义的优越性;建立和健全社会主义民主和法制,实行依法治国;加强执政党的建设,维护党的领导地位。

从苏联解体、东欧剧变可以获得那些历史教训呢?

坚持和发展社会主义,必须把马克思主义基本原理同本国实际相结合,探索适合时代条件和本国国情的社会主义建设道路

要以经济建设为中心,建立社会主义强大的物质基础,满足人民群众不断增长的物质文化需要

不断加强社会主义民主建设,健全和完善社会主义法治

加强执政党自身的建设,始终保持党和人民的血肉联系,不断增强党的凝聚力和战斗力

要加强意识形态领域的工作,抵制西方的“和平演变”

中国社会主义的发展

5G毫米波芯片研发成功,打破缺芯少魂。

世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜,中国天眼。

建设中的雄安新区,培育创新驱动发展新引擎。

港珠澳大桥通车,粤港澳三地紧密连接在一起。

大兴机场投入运营,综合交通枢纽集成度、便捷性达世界领先水平。

首艘国产航母“山东舰”入列服役,是国力强盛的标志之一。

中国的卫星导航来了,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

C919成功首飞,标志着中国成为世界上能够制造大飞机的少数国家之一。

举世瞩目的成就

成绩

成绩

成绩

成绩

成绩

人民群众对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平 语

2019年9月末,外汇储备规模增至30924亿美元,稳居世界第一。

2019国内生产总值稳居世界第二位,人均GDP破1万美元。

2019年我国GDP为99.08

万亿元 稳居世界第二位。

2019年居民人均可支配收入首超3万元。

2019年高铁总里程突破3.5万公里,占世界高铁总量60%以上。

举世瞩目的成绩

中国特色社会主义的新发展

40年来,我们始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,坚持马克思主义指导地位不动摇,坚持科学社会主义基本原则不动摇,勇敢推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及各方面创新,不断赋予中国特色社会主义以鲜明的实践特色、理论特色、民族特色、时代特色,形成了中国特色社会主义道路、理论、制度、文化,以不可辩驳的事实彰显了科学社会主义的鲜活生命力,社会主义的伟大旗帜始终在中国大地上高高飘扬!

——《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

回应时代之问

赫鲁晓夫:牛肉+土豆的社会主义理论

勃 列 日 涅 夫:发达社会主义理论

戈尔巴乔夫:人道的民主的社会主义理论

中 国:社会主义初级阶段理论

唯有“变”是“不变”,社会主义没有放之四海皆准的发展模式,也没有永远神圣至上的铁律;发展模式应量体裁衣,从国情出发,而不是从理论出发。

二战后社会主义国家的发展与变化

变化一

社会主义从一国扩展到多国

苏联与东欧在发展中出现问题,最终解体和剧变

本课小结

变化二

中国探索出了中国特色社会主义道路

变化三

要辩证地看待苏联和东欧社会主义的剧变,它不是社会主义的失败,只是发展社会主义的某种模式的失败。中国特色社会主义的巨大成功,告诉我们社会主义前途光明。

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体