7 一个消逝了的山村 课件(22张)-高二语文统编版(2019)选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7 一个消逝了的山村 课件(22张)-高二语文统编版(2019)选择性必修下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-12 21:58:56 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

一个消逝了的山村

冯至

学习目标

1、品读文章,涵咏主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

2、领悟文中描写意象的丰富内涵;

3、学会鉴赏有深刻含义的句子;

4、学习散文的结构特征和修辞技巧,体会优美散文的语言特色。

“中国最为杰出的抒情诗人”—冯至

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人。现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,40年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

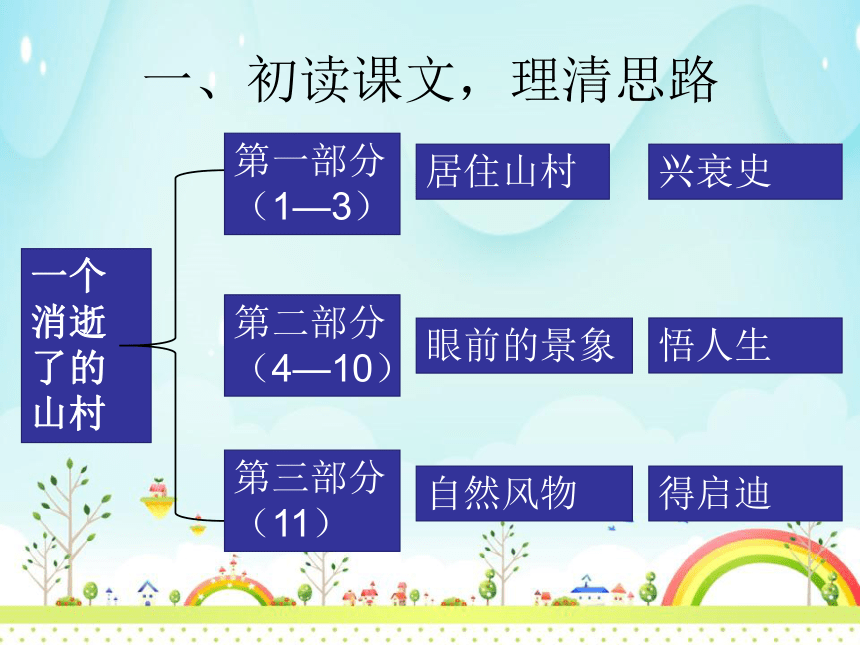

一、初读课文,理清思路

一个消逝了的山村

第一部分(1—3)

第二部分(4—10)

第三部分(11)

居住山村

眼前的景象

自然风物

兴衰史

悟人生

得启迪

二、再读课文,思考下列问题

1、阅读第一部分,思考作者猜想山村隐藏兴衰史的依据是什么?

原文:但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

明确:用石块砌成的旧路

2、阅读第二部分,概括作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

明确:小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子

三、研读课文,回答下列问题

讨论:任何一篇散文都要借助一定的人和事,通过一系列文学手段来传递作者的一种情感或理性的思考。请同学们相互讨论,进一步研究课文中风物生发的联想以及承载的情思(或获得的感悟)。

完成下列表格。

自然风物

特

点

联想

内

涵

小溪

清冽、养人

曾养育昔日的人们

人类声息相通

自然风物

特

点

联想

内

涵

小溪

清冽、养人

曾养育昔日的人们

人类声息相通

鼠麴草

谦虚、纯洁、坚强

少女、村庄

生命的宁静之美

彩菌

点缀、滋养

滋养过山村里的人

生命的美好

有加利树

速长、最高

严峻的圣者

生命的渺小

野狗的嗥叫

威胁、吓人

海上的飓风,

寒带的雪潮

生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声

难逃人的诡计

幻境

死亡的可怕

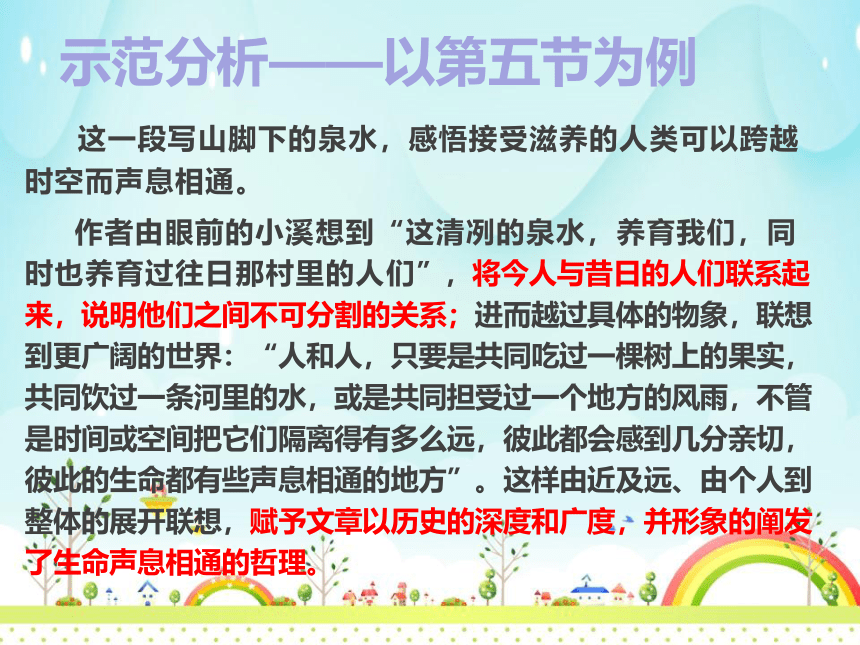

示范分析——以第五节为例

这一段写山脚下的泉水,感悟接受滋养的人类可以跨越时空而声息相通。

作者由眼前的小溪想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把它们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方”。这样由近及远、由个人到整体的展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象的阐发了生命声息相通的哲理。

小组合作探究

小组合作探究第六至十节,要求:每个组探究一节,按照示例写每一段鉴赏性的文字,可从修辞手法、景物特点、描写方法、生发的感悟等角度进行思考。

小组展示要求:小组集体朗读该节,然后1人展示鉴赏性文字。

第六节

这一段写鼠麴草和村女,表现大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚、恬静、担当和质朴之美。

作者先将描写和议论巧妙结合,既写出鼠麴草的外形特征,又写出其内在品质;句式长短不一,整散结合,自由活泼生动;拟人修辞形象的突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

夕阳、山村、羊群、树木以及一丛一丛的鼠麴草构成村女的背景,突出村女的神态悠然和恬静之美。鼠麴草和村女构成的静谧图画让作者消解了尘世的纷扰,回归到生命的宁静。作者运用通感,将人心理上感觉到的“纷扰”和视觉看到的“黄叶”相联系,形象地写出受到触动时的感受。

第七节

这一段写山中的菌子五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美,感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养。

作者先运用比喻和排比的修辞手法,形象的描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。接着写作者的感悟,灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。整段由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

第八节

这一段写有加利树,表现大自然生命力之蓬勃,感受大自然的崇高与尊严。

写有加利树,突出它生长之快以及这种生长带给人的感受,作者由此感悟到生命力的强大和大自然的崇高与尊严,透露出人类生命的渺小。

第九节

这一段写秋后山林中野狗的嗥叫、深夜的狂风,联想当年村庄里人们的感受。

野狗嗥叫的声音令人恐怖,作者由此想到“海上的飓风,寒带的雪潮”,又联想到历史深处那个村庄里“无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇”。因此,野狗象征了生命所面临的威胁和苦难。

第十节

这一段写麂子、鹿,感悟人与自然的关系。由麂子的嘶声感悟到死亡的可怕,联想到人类对自然地侵犯,委婉地表现了要珍爱自然、与自然和平共处的情感。

赏析句子

1.我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

(1)一条路是指现实中存在的用石块砌成的路,通向现实。

(2)另一条路是指由那条路引发的联想和想象,它连接历史。

(3)小山村是两条路的连接点,在小山村里,我们能读到现实和历史。

2.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

(1)引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴,赋予文章历史的深度和广度。

(2)这两句诗总结了前文今人和昔人的关系,表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

3.在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麴从杂草中露出头来。

(1)通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

(2)刻画了让人消解尘世的纷扰山村的宁静,回归生命的宁静。

(3)作者借助画家的思维塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人和环境的自然和谐。

4.我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

(1)运用通感手法,把心理纷扰变成可视的黄叶,形象生动。

(2)山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当着一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

冯志散文的语言特点

冯志散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”?

自主探究:有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。

文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教师育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中的写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄的点明了时代特点。

文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

一个消逝了的山村

冯至

学习目标

1、品读文章,涵咏主旨,品味文中蕴含的哲思之美;

2、领悟文中描写意象的丰富内涵;

3、学会鉴赏有深刻含义的句子;

4、学习散文的结构特征和修辞技巧,体会优美散文的语言特色。

“中国最为杰出的抒情诗人”—冯至

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人。现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,40年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

一、初读课文,理清思路

一个消逝了的山村

第一部分(1—3)

第二部分(4—10)

第三部分(11)

居住山村

眼前的景象

自然风物

兴衰史

悟人生

得启迪

二、再读课文,思考下列问题

1、阅读第一部分,思考作者猜想山村隐藏兴衰史的依据是什么?

原文:但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

明确:用石块砌成的旧路

2、阅读第二部分,概括作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

明确:小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子

三、研读课文,回答下列问题

讨论:任何一篇散文都要借助一定的人和事,通过一系列文学手段来传递作者的一种情感或理性的思考。请同学们相互讨论,进一步研究课文中风物生发的联想以及承载的情思(或获得的感悟)。

完成下列表格。

自然风物

特

点

联想

内

涵

小溪

清冽、养人

曾养育昔日的人们

人类声息相通

自然风物

特

点

联想

内

涵

小溪

清冽、养人

曾养育昔日的人们

人类声息相通

鼠麴草

谦虚、纯洁、坚强

少女、村庄

生命的宁静之美

彩菌

点缀、滋养

滋养过山村里的人

生命的美好

有加利树

速长、最高

严峻的圣者

生命的渺小

野狗的嗥叫

威胁、吓人

海上的飓风,

寒带的雪潮

生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声

难逃人的诡计

幻境

死亡的可怕

示范分析——以第五节为例

这一段写山脚下的泉水,感悟接受滋养的人类可以跨越时空而声息相通。

作者由眼前的小溪想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把它们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方”。这样由近及远、由个人到整体的展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象的阐发了生命声息相通的哲理。

小组合作探究

小组合作探究第六至十节,要求:每个组探究一节,按照示例写每一段鉴赏性的文字,可从修辞手法、景物特点、描写方法、生发的感悟等角度进行思考。

小组展示要求:小组集体朗读该节,然后1人展示鉴赏性文字。

第六节

这一段写鼠麴草和村女,表现大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚、恬静、担当和质朴之美。

作者先将描写和议论巧妙结合,既写出鼠麴草的外形特征,又写出其内在品质;句式长短不一,整散结合,自由活泼生动;拟人修辞形象的突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

夕阳、山村、羊群、树木以及一丛一丛的鼠麴草构成村女的背景,突出村女的神态悠然和恬静之美。鼠麴草和村女构成的静谧图画让作者消解了尘世的纷扰,回归到生命的宁静。作者运用通感,将人心理上感觉到的“纷扰”和视觉看到的“黄叶”相联系,形象地写出受到触动时的感受。

第七节

这一段写山中的菌子五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美,感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养。

作者先运用比喻和排比的修辞手法,形象的描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。接着写作者的感悟,灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。整段由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

第八节

这一段写有加利树,表现大自然生命力之蓬勃,感受大自然的崇高与尊严。

写有加利树,突出它生长之快以及这种生长带给人的感受,作者由此感悟到生命力的强大和大自然的崇高与尊严,透露出人类生命的渺小。

第九节

这一段写秋后山林中野狗的嗥叫、深夜的狂风,联想当年村庄里人们的感受。

野狗嗥叫的声音令人恐怖,作者由此想到“海上的飓风,寒带的雪潮”,又联想到历史深处那个村庄里“无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇”。因此,野狗象征了生命所面临的威胁和苦难。

第十节

这一段写麂子、鹿,感悟人与自然的关系。由麂子的嘶声感悟到死亡的可怕,联想到人类对自然地侵犯,委婉地表现了要珍爱自然、与自然和平共处的情感。

赏析句子

1.我在那条路上走时,好像是走着两条道路,一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

(1)一条路是指现实中存在的用石块砌成的路,通向现实。

(2)另一条路是指由那条路引发的联想和想象,它连接历史。

(3)小山村是两条路的连接点,在小山村里,我们能读到现实和历史。

2.我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

(1)引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴,赋予文章历史的深度和广度。

(2)这两句诗总结了前文今人和昔人的关系,表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有声息相通的地方。

3.在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麴从杂草中露出头来。

(1)通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

(2)刻画了让人消解尘世的纷扰山村的宁静,回归生命的宁静。

(3)作者借助画家的思维塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人和环境的自然和谐。

4.我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

(1)运用通感手法,把心理纷扰变成可视的黄叶,形象生动。

(2)山村的宁静能让人消除尘世的纷扰,回归到生命的宁静。谦虚、纯洁、坚强的小草,质朴的村女,让作者知道一个小生命是怎样鄙弃了一切浮华,孑然一身担当着一个大宇宙。作者在这种联想中感悟到生命的真谛。

冯志散文的语言特点

冯志散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”?

自主探究:有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。

文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教师育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中的写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄的点明了时代特点。

文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。