2020-2021学年人教版高中语文必修四 第二单元 6.1《水龙吟·登建康赏心亭》课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修四 第二单元 6.1《水龙吟·登建康赏心亭》课件(26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 751.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-13 14:40:54 | ||

图片预览

文档简介

水龙吟

登建康赏心亭

辛弃疾

石门高级中学

高一语文备课组

黄健珊

学习目标

1、理解记忆辛弃疾的生平,以及其与词作风格的关系。

2、学习、鉴赏《水龙吟》,以此为例进一步了解辛词词风。

3、学习通过标题、意象翻译诗歌,懂得找到诗歌内容与标题、背景的联系,通过背景解读诗歌情感,学会透过有限去把握无限。

4、巩固用典的作用。

生于金国领土山东济南;北方民众在金国治下痛不欲生,时常受金国贵族欺压

天时

地利

人和

身处南宋时期,此时北方基本上已经全部是金国的领土

辛弃疾:生于公元1140年,字幼安,号稼轩,南宋爱国词人,豪放词派代表。与苏轼合称“苏辛”,与李清照合称“济南二安”。

祖父辛赞虽为金国官员,却始终想找机会推翻金国的统治;北方人民不堪金国统治,纷纷揭竿而起

注释中的背景:帮助我们理解诗歌,尤其是诗歌的感情。因此回答感情题时必然有用。

爱国热忱

统一壮志

1162年率抗金义军南下归宋

朝廷主和

金臣后代

壮志难酬

个人悲愤

控诉朝廷

1181年后长期退隐山西上饶,纵情诗酒。词作题材广阔又善化用典故入词,也有不少吟咏祖国河山的作品。1207年郁郁而终。

写作背景

《水龙吟·登建康赏心亭》作于淳熙元年(1174)秋。这时他已经三十五岁了,南归已逾十年。他由滁州知府改调江东安抚司参议官,再返建康(今南京),登上赏心亭有感而发写下此词。

题目解说

“水龙吟” 为词牌名。建康,

即今天的江苏南京市,是

东吴、东晋、宋、齐、梁、

陈六个朝代的都城。赏心

亭是南宋建康城墙上的一

座亭台。据《景定建康志》记载:“赏心亭在

(城西)下水门城上,尽观赏之胜。”

从这首词的题目,你能得出哪些有关词内容的信息?

读题目:你认为题目的关键词是什么?从中你能得出哪些有关词内容的信息?

水 龙 吟

登建康赏心亭

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(荀子《劝学》)

诗词中,作者登高常常揽尽所见所闻,触发所思所想。

整体感知:自读全词,看看本词是否有写到作者登临的所见所闻、所思所想,如有分别对应词中的哪些内容。

无人会,登临意

上阕:登临所见所感(侧重写景)

下阕:登临所思所想 (侧重抒情)

一般分成上、下片的词,内容上都会有所侧重;同时诗词的结句往往是作者情感的归结,词的上片的结句还可起着承上启下的过渡作用。平时在诗词阅读中,要学会抓关键词句、抓结构去把握诗词。

作者在赏心亭看到什么景物触动了心弦?

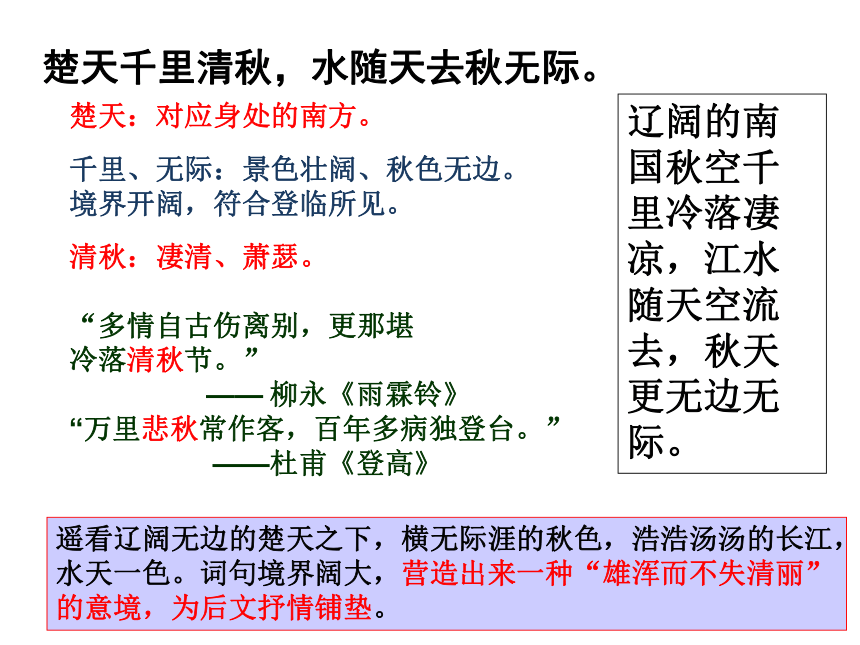

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

辽阔的南国秋空千里冷落凄凉,江水随天空流去,秋天更无边无际。

千里、无际:景色壮阔、秋色无边。境界开阔,符合登临所见。

楚天:对应身处的南方。

清秋:凄清、萧瑟。

“多情自古伤离别,更那堪

冷落清秋节。”

—— 柳永《雨霖铃》

“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”

——杜甫《登高》

遥看辽阔无边的楚天之下,横无际涯的秋色,浩浩汤汤的长江,水天一色。词句境界阔大,营造出来一种“雄浑而不失清丽”的意境,为后文抒情铺垫。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

放眼望去,天边重峦叠嶂,那一座座远山,像是美人头上的玉簪和发髻,向我诉说着愁恨。

献愁供恨:山河有愁恨,为何?什么愁什么恨?——山河破碎,风雨飘摇,移情。

玉簪螺髻:远山,比喻。

“水是青罗带,山如碧玉簪。”

——韩愈《咏桂林山水》

“似将青螺髻,撒在明月中。”

——皮日休《缥缈峰》

运用拟人手法,巧妙地将作者的愁恨借远山传达出来,含蓄而蕴藉;运用比喻,形象写出了远山连绵起伏的姿态,乐景衬哀情,反映出此人愁绪之深。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

如血残阳挂在楼头上,落单大雁的声声悲鸣声回荡,勾起江南游子的无限愁绪。

词人看见楼头上的如血残阳,听着耳边传来的声声失群孤雁的悲鸣声,触景生情,想起如今的南宋王朝就如这落日一般走在穷途末路,而自己漂泊江南、备受排挤就如这失群的孤雁,不由得牵惹起对国事的无尽忧愁和难以排遣的乡思。

落日:比喻国势衰微的南宋王朝。

断鸿:失群的孤雁,比喻作者飘零的身世。

江南游子:指代作者自己。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

我把吴钩看了又看,将楼上的栏杆都拍了数遍,可又有谁能理解我心中的情意?

直抒胸臆,此时作者思潮澎湃心情激动。但作者不是直接用语言来渲染,而是选用具有典型意义的动作,淋漓尽致地抒发自己壮志难酬的悲愤之情。

吴钩:“男儿何不带吴钩,

收取关山五十州。”

—— 李贺《南园》

看 “醉里挑灯看剑, 梦回吹角连营。”

——辛弃疾《破阵子》

拍栏干 :“读书误我四十年,几回醉把栏

干拍。” ——北宋刘概

借景抒情 ?寓情于景

情感: 英雄人物 空有远大抱负,却壮志难酬,报国无门的忧愤。

意境:壮阔雄浑 苍茫悲凉

动作: 看、拍、会、登?

意象: 江天、山景、落日、断鸿、游子

上片

探究分析2

与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”?

人物

典故中的形象

作者情感

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?

不要说鲈鱼如何鲜美,可以切碎煮熟品尝,秋风吹遍大地,张季鹰回到故乡没有?

用西晋张翰典,见《晋书·张翰传》。另外,《世说新语·识鉴篇》:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:“人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵?”遂命驾便归。俄而齐王败,时人皆谓见机。”后来的文人将思念家乡、辞官归隐称为莼鲈之思。季鹰:张翰,字季鹰。

用张季鹰思念家乡鲈鱼而辞官归隐的典故(知典故、明原旨),与自己未能归去作比,丰富了词的内容,委婉含蓄地表达了有家难归的乡思,以及对金人、对南宋朝廷偷安的激愤(析境义、品妙处)。

食不厌精,脍不厌细。——《论语》

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

求田问舍的许汜,恐怕会羞于见到雄才大略的刘备。

典出《三国志·魏书·陈登传》:后许汜与刘备共在荆州牧刘表坐,表与备共论天下人,汜曰:“陈元龙湖海之士,豪气不除。”备谓表曰:“许君论是非?”表曰:“欲言非,此君为善士,不宜虚言;欲言是,元龙名重天下。”备问汜:“君言豪,宁有事邪?”汜曰:“昔遭乱过下邳,见元龙。元龙无客主之意,久不相与语,自上大床卧,使客卧下床。”备曰:“君有国士之名,今天下大乱,帝主失所,望君忧国忘家,有救世之意,而君求田问舍,言无可采,是元龙所讳也,何缘当与君语?如小人,欲卧百尺楼上,卧君於地,何但上下床之间邪?”求田问舍:置地买房。刘郎:刘备。才气:胸怀、气魄。

引用了刘备批判许汜只顾求田问舍、不顾天下家国的典故(知典故、明原旨),以刘备自况,把当朝比作许汜,丰富了词作内容,含蓄委婉地表达了自己对英雄的倾慕,对当朝的控诉(析境义、品妙处)。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

可惜年华如水流去,我为这风雨飘摇中的祖国而忧愁,光阴虚度,连树木都这样老大了。

流年:流逝的时光。

忧愁风雨:风雨,比喻飘摇的国势。化用宋苏轼《满庭芳》:“百年里,浑教是醉,三万六千场。思量,能几许,忧愁风雨,一半相妨。”

树犹如此:出自北周诗人庾信《枯树赋》:”树犹如此,人何以堪!”又典出《世说新语·言语》:“桓公北征经金城,见前为琅邪时种柳,皆已十围,慨然曰:‘木犹如此,人何以堪!’攀枝执条,泫然流泪。”此处以“树”代“木”,抒发自己不能抗击敌人、收复失地,虚度时光的感慨。

引用了东晋桓温见年轻时所种的柳树都已长到十围粗,感叹年华逝去,青春不再的典故(知典故、明原旨),丰富了词的内容,含蓄委婉地表达了自己对国事的担忧,以及壮志未酬的幽愤(析境义,品妙处)。

探究分析2

与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”?

人物

典故中的形象

作者情感

张翰

许汜

刘备

桓温

念鱼归隐

时光流逝

谋取私利

雄才大略

乡思、仇恨 、激愤

为国为民

倾慕英雄、控诉当朝

年华消逝、壮志未酬

用典答题步骤

知典故:指出所用典故

明原旨:典故原来所表达的意思。

析境义:综合作者写本首诗处境、个人经历、社会大背景来分析诗人引用此典故所要表达的情感。

品妙处:语言精练,内容丰富;委婉含蓄,情思深刻;增强艺术感染力和说服力。

倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

请什么人唤得那穿红着绿的温情女子,来揩拭英雄留下的眼泪?

倩(qìng):请托。

红巾翠袖:女子装饰,代指女子。

揾(wèn):擦拭。

写辛弃疾自伤不能实现理想,又叹无知己,得不到同情与慰藉的孤寂。抒发作者内心的孤独与痛苦。

天:(人文) 南宋 ;(自然)清秋

地:(人文) 建康赏心亭;

(自然)全景:千里楚地、水天一色(雄浑壮阔)

特写:遥岑(秀美清丽)、落日、断鸿声(悲凉伤感)

人:(诗中人、诗人) :南归逾十年、看吴钩、拍栏杆、无人会、

无人倩、英雄泪 ;季鹰、许汜、刘备、桓温。

表达技巧:借景抒情、直抒胸臆、比喻、拟人、用典。

表达情感: 忧愁国事、控诉朝廷、思乡难归、韶光匆匆、壮志难 酬 。

归纳总结

知人论世,了解作者的真性情;

如何鉴赏诗歌:

从文言知识、意象积累、联想所学、保持句意完整补充成分的角度翻译;

从词题入手,预设和了解词的内容;

紧扣文本,从有限中解读无限。

景色壮阔,情感悲壮。

阅读下面这首诗,完成14-16题(12分)(2018北京卷)

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

拓展练习

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

14.下列对本词的理解,不正确的一项是:(3分)

A.词的开头四句,先写对方行程,再写自己的多病与离愁,暗含蹉跎失志的惆怅。

B.李正之即将远赴蜀地担任要职,作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽。

C.作者认为荆楚路上的江山美景都是作诗的好素材,如庐山景、赤壁浪、襄阳月。

D.词的结尾两句,怀念过去与李正之雪中赏梅的情景,表达对友谊的珍惜与赞美。

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

15.辛弃疾词善于借用典故和化用前人佳句来抒情达意。下列分析,正确的一项是(3分)

A.“东北看惊诸葛表”,借用诸葛亮上表出师的典故,勉励友人报国立功。

B.“赤壁矶头千古浪”,借用苏轼游览赤壁的典故,抒发人生短暂的感慨。

C.“蜀道登天”,化用李白“蜀道之难,难于上青天”,表达对友人的担忧,望其早归。

D.“儿女泪,君休滴”,化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”,表现宦游漂泊的凄苦。

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

16.清人陈廷焯《白雨斋词话》评论本词的艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓。”请谈谈你对上述评论的理解,结合具体词句作简要阐述。(6分)

这句评论是指,“龙吟虎啸”与“和缓”相对,整首词中既有虎啸龙吟般激烈悲壮之情,又有涓涓细流般和缓之感。

上阕诗人通过“诸葛表”“相如檄”等大气典故、“付君侯”意象,表达出作者对友人为国建功立业的祝愿和期许,也有自己为国建功立业的渴望,以及自己壮年却闲居而无法报国的悲愤之情:情感悲壮激烈,给人以“虎啸龙吟”之感;又通过“中年多病”“儿女泪”“须相忆”几句感怀自身老病交加,怀才不遇,同时抒发了对友人远行的不舍之情。

下阙通过“庐江山色”、“赤壁千古浪”、“铜鞮月”等意象,写出作者希望友人不要伤心流泪,用诗写下一路好景色,感受美景,表达出对友人的美好祝福,情感舒缓。

完成2月25日的作业。

布置作业

登建康赏心亭

辛弃疾

石门高级中学

高一语文备课组

黄健珊

学习目标

1、理解记忆辛弃疾的生平,以及其与词作风格的关系。

2、学习、鉴赏《水龙吟》,以此为例进一步了解辛词词风。

3、学习通过标题、意象翻译诗歌,懂得找到诗歌内容与标题、背景的联系,通过背景解读诗歌情感,学会透过有限去把握无限。

4、巩固用典的作用。

生于金国领土山东济南;北方民众在金国治下痛不欲生,时常受金国贵族欺压

天时

地利

人和

身处南宋时期,此时北方基本上已经全部是金国的领土

辛弃疾:生于公元1140年,字幼安,号稼轩,南宋爱国词人,豪放词派代表。与苏轼合称“苏辛”,与李清照合称“济南二安”。

祖父辛赞虽为金国官员,却始终想找机会推翻金国的统治;北方人民不堪金国统治,纷纷揭竿而起

注释中的背景:帮助我们理解诗歌,尤其是诗歌的感情。因此回答感情题时必然有用。

爱国热忱

统一壮志

1162年率抗金义军南下归宋

朝廷主和

金臣后代

壮志难酬

个人悲愤

控诉朝廷

1181年后长期退隐山西上饶,纵情诗酒。词作题材广阔又善化用典故入词,也有不少吟咏祖国河山的作品。1207年郁郁而终。

写作背景

《水龙吟·登建康赏心亭》作于淳熙元年(1174)秋。这时他已经三十五岁了,南归已逾十年。他由滁州知府改调江东安抚司参议官,再返建康(今南京),登上赏心亭有感而发写下此词。

题目解说

“水龙吟” 为词牌名。建康,

即今天的江苏南京市,是

东吴、东晋、宋、齐、梁、

陈六个朝代的都城。赏心

亭是南宋建康城墙上的一

座亭台。据《景定建康志》记载:“赏心亭在

(城西)下水门城上,尽观赏之胜。”

从这首词的题目,你能得出哪些有关词内容的信息?

读题目:你认为题目的关键词是什么?从中你能得出哪些有关词内容的信息?

水 龙 吟

登建康赏心亭

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(荀子《劝学》)

诗词中,作者登高常常揽尽所见所闻,触发所思所想。

整体感知:自读全词,看看本词是否有写到作者登临的所见所闻、所思所想,如有分别对应词中的哪些内容。

无人会,登临意

上阕:登临所见所感(侧重写景)

下阕:登临所思所想 (侧重抒情)

一般分成上、下片的词,内容上都会有所侧重;同时诗词的结句往往是作者情感的归结,词的上片的结句还可起着承上启下的过渡作用。平时在诗词阅读中,要学会抓关键词句、抓结构去把握诗词。

作者在赏心亭看到什么景物触动了心弦?

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

辽阔的南国秋空千里冷落凄凉,江水随天空流去,秋天更无边无际。

千里、无际:景色壮阔、秋色无边。境界开阔,符合登临所见。

楚天:对应身处的南方。

清秋:凄清、萧瑟。

“多情自古伤离别,更那堪

冷落清秋节。”

—— 柳永《雨霖铃》

“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”

——杜甫《登高》

遥看辽阔无边的楚天之下,横无际涯的秋色,浩浩汤汤的长江,水天一色。词句境界阔大,营造出来一种“雄浑而不失清丽”的意境,为后文抒情铺垫。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

放眼望去,天边重峦叠嶂,那一座座远山,像是美人头上的玉簪和发髻,向我诉说着愁恨。

献愁供恨:山河有愁恨,为何?什么愁什么恨?——山河破碎,风雨飘摇,移情。

玉簪螺髻:远山,比喻。

“水是青罗带,山如碧玉簪。”

——韩愈《咏桂林山水》

“似将青螺髻,撒在明月中。”

——皮日休《缥缈峰》

运用拟人手法,巧妙地将作者的愁恨借远山传达出来,含蓄而蕴藉;运用比喻,形象写出了远山连绵起伏的姿态,乐景衬哀情,反映出此人愁绪之深。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

如血残阳挂在楼头上,落单大雁的声声悲鸣声回荡,勾起江南游子的无限愁绪。

词人看见楼头上的如血残阳,听着耳边传来的声声失群孤雁的悲鸣声,触景生情,想起如今的南宋王朝就如这落日一般走在穷途末路,而自己漂泊江南、备受排挤就如这失群的孤雁,不由得牵惹起对国事的无尽忧愁和难以排遣的乡思。

落日:比喻国势衰微的南宋王朝。

断鸿:失群的孤雁,比喻作者飘零的身世。

江南游子:指代作者自己。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

我把吴钩看了又看,将楼上的栏杆都拍了数遍,可又有谁能理解我心中的情意?

直抒胸臆,此时作者思潮澎湃心情激动。但作者不是直接用语言来渲染,而是选用具有典型意义的动作,淋漓尽致地抒发自己壮志难酬的悲愤之情。

吴钩:“男儿何不带吴钩,

收取关山五十州。”

—— 李贺《南园》

看 “醉里挑灯看剑, 梦回吹角连营。”

——辛弃疾《破阵子》

拍栏干 :“读书误我四十年,几回醉把栏

干拍。” ——北宋刘概

借景抒情 ?寓情于景

情感: 英雄人物 空有远大抱负,却壮志难酬,报国无门的忧愤。

意境:壮阔雄浑 苍茫悲凉

动作: 看、拍、会、登?

意象: 江天、山景、落日、断鸿、游子

上片

探究分析2

与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”?

人物

典故中的形象

作者情感

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?

不要说鲈鱼如何鲜美,可以切碎煮熟品尝,秋风吹遍大地,张季鹰回到故乡没有?

用西晋张翰典,见《晋书·张翰传》。另外,《世说新语·识鉴篇》:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:“人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵?”遂命驾便归。俄而齐王败,时人皆谓见机。”后来的文人将思念家乡、辞官归隐称为莼鲈之思。季鹰:张翰,字季鹰。

用张季鹰思念家乡鲈鱼而辞官归隐的典故(知典故、明原旨),与自己未能归去作比,丰富了词的内容,委婉含蓄地表达了有家难归的乡思,以及对金人、对南宋朝廷偷安的激愤(析境义、品妙处)。

食不厌精,脍不厌细。——《论语》

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

求田问舍的许汜,恐怕会羞于见到雄才大略的刘备。

典出《三国志·魏书·陈登传》:后许汜与刘备共在荆州牧刘表坐,表与备共论天下人,汜曰:“陈元龙湖海之士,豪气不除。”备谓表曰:“许君论是非?”表曰:“欲言非,此君为善士,不宜虚言;欲言是,元龙名重天下。”备问汜:“君言豪,宁有事邪?”汜曰:“昔遭乱过下邳,见元龙。元龙无客主之意,久不相与语,自上大床卧,使客卧下床。”备曰:“君有国士之名,今天下大乱,帝主失所,望君忧国忘家,有救世之意,而君求田问舍,言无可采,是元龙所讳也,何缘当与君语?如小人,欲卧百尺楼上,卧君於地,何但上下床之间邪?”求田问舍:置地买房。刘郎:刘备。才气:胸怀、气魄。

引用了刘备批判许汜只顾求田问舍、不顾天下家国的典故(知典故、明原旨),以刘备自况,把当朝比作许汜,丰富了词作内容,含蓄委婉地表达了自己对英雄的倾慕,对当朝的控诉(析境义、品妙处)。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

可惜年华如水流去,我为这风雨飘摇中的祖国而忧愁,光阴虚度,连树木都这样老大了。

流年:流逝的时光。

忧愁风雨:风雨,比喻飘摇的国势。化用宋苏轼《满庭芳》:“百年里,浑教是醉,三万六千场。思量,能几许,忧愁风雨,一半相妨。”

树犹如此:出自北周诗人庾信《枯树赋》:”树犹如此,人何以堪!”又典出《世说新语·言语》:“桓公北征经金城,见前为琅邪时种柳,皆已十围,慨然曰:‘木犹如此,人何以堪!’攀枝执条,泫然流泪。”此处以“树”代“木”,抒发自己不能抗击敌人、收复失地,虚度时光的感慨。

引用了东晋桓温见年轻时所种的柳树都已长到十围粗,感叹年华逝去,青春不再的典故(知典故、明原旨),丰富了词的内容,含蓄委婉地表达了自己对国事的担忧,以及壮志未酬的幽愤(析境义,品妙处)。

探究分析2

与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”?

人物

典故中的形象

作者情感

张翰

许汜

刘备

桓温

念鱼归隐

时光流逝

谋取私利

雄才大略

乡思、仇恨 、激愤

为国为民

倾慕英雄、控诉当朝

年华消逝、壮志未酬

用典答题步骤

知典故:指出所用典故

明原旨:典故原来所表达的意思。

析境义:综合作者写本首诗处境、个人经历、社会大背景来分析诗人引用此典故所要表达的情感。

品妙处:语言精练,内容丰富;委婉含蓄,情思深刻;增强艺术感染力和说服力。

倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

请什么人唤得那穿红着绿的温情女子,来揩拭英雄留下的眼泪?

倩(qìng):请托。

红巾翠袖:女子装饰,代指女子。

揾(wèn):擦拭。

写辛弃疾自伤不能实现理想,又叹无知己,得不到同情与慰藉的孤寂。抒发作者内心的孤独与痛苦。

天:(人文) 南宋 ;(自然)清秋

地:(人文) 建康赏心亭;

(自然)全景:千里楚地、水天一色(雄浑壮阔)

特写:遥岑(秀美清丽)、落日、断鸿声(悲凉伤感)

人:(诗中人、诗人) :南归逾十年、看吴钩、拍栏杆、无人会、

无人倩、英雄泪 ;季鹰、许汜、刘备、桓温。

表达技巧:借景抒情、直抒胸臆、比喻、拟人、用典。

表达情感: 忧愁国事、控诉朝廷、思乡难归、韶光匆匆、壮志难 酬 。

归纳总结

知人论世,了解作者的真性情;

如何鉴赏诗歌:

从文言知识、意象积累、联想所学、保持句意完整补充成分的角度翻译;

从词题入手,预设和了解词的内容;

紧扣文本,从有限中解读无限。

景色壮阔,情感悲壮。

阅读下面这首诗,完成14-16题(12分)(2018北京卷)

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

拓展练习

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

14.下列对本词的理解,不正确的一项是:(3分)

A.词的开头四句,先写对方行程,再写自己的多病与离愁,暗含蹉跎失志的惆怅。

B.李正之即将远赴蜀地担任要职,作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽。

C.作者认为荆楚路上的江山美景都是作诗的好素材,如庐山景、赤壁浪、襄阳月。

D.词的结尾两句,怀念过去与李正之雪中赏梅的情景,表达对友谊的珍惜与赞美。

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

15.辛弃疾词善于借用典故和化用前人佳句来抒情达意。下列分析,正确的一项是(3分)

A.“东北看惊诸葛表”,借用诸葛亮上表出师的典故,勉励友人报国立功。

B.“赤壁矶头千古浪”,借用苏轼游览赤壁的典故,抒发人生短暂的感慨。

C.“蜀道登天”,化用李白“蜀道之难,难于上青天”,表达对友人的担忧,望其早归。

D.“儿女泪,君休滴”,化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”,表现宦游漂泊的凄苦。

满江红:送李正之提刑入蜀【1】辛弃疾

蜀道登天,一杯送绣衣【2】行客。还自叹中年多病,不堪离别。东北看惊诸葛表,西南更草相如檄【3】。把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。荆楚路,吾能说。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌【4】上三更月。正梅花万里雪深时,须相忆。

注释:【1】这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

【2】绣衣:官服。

【3】相如檄:指司法相如所《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

【4】铜鞮陌:代指襄阳。?

16.清人陈廷焯《白雨斋词话》评论本词的艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓。”请谈谈你对上述评论的理解,结合具体词句作简要阐述。(6分)

这句评论是指,“龙吟虎啸”与“和缓”相对,整首词中既有虎啸龙吟般激烈悲壮之情,又有涓涓细流般和缓之感。

上阕诗人通过“诸葛表”“相如檄”等大气典故、“付君侯”意象,表达出作者对友人为国建功立业的祝愿和期许,也有自己为国建功立业的渴望,以及自己壮年却闲居而无法报国的悲愤之情:情感悲壮激烈,给人以“虎啸龙吟”之感;又通过“中年多病”“儿女泪”“须相忆”几句感怀自身老病交加,怀才不遇,同时抒发了对友人远行的不舍之情。

下阙通过“庐江山色”、“赤壁千古浪”、“铜鞮月”等意象,写出作者希望友人不要伤心流泪,用诗写下一路好景色,感受美景,表达出对友人的美好祝福,情感舒缓。

完成2月25日的作业。

布置作业