四川省雅安市高中2020-2021学年高二下学期期中考试文综-历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省雅安市高中2020-2021学年高二下学期期中考试文综-历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 88.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-16 08:44:06 | ||

图片预览

文档简介

雅安市高中2020-2021学年度高2019级半期试卷

文科综合历史试题

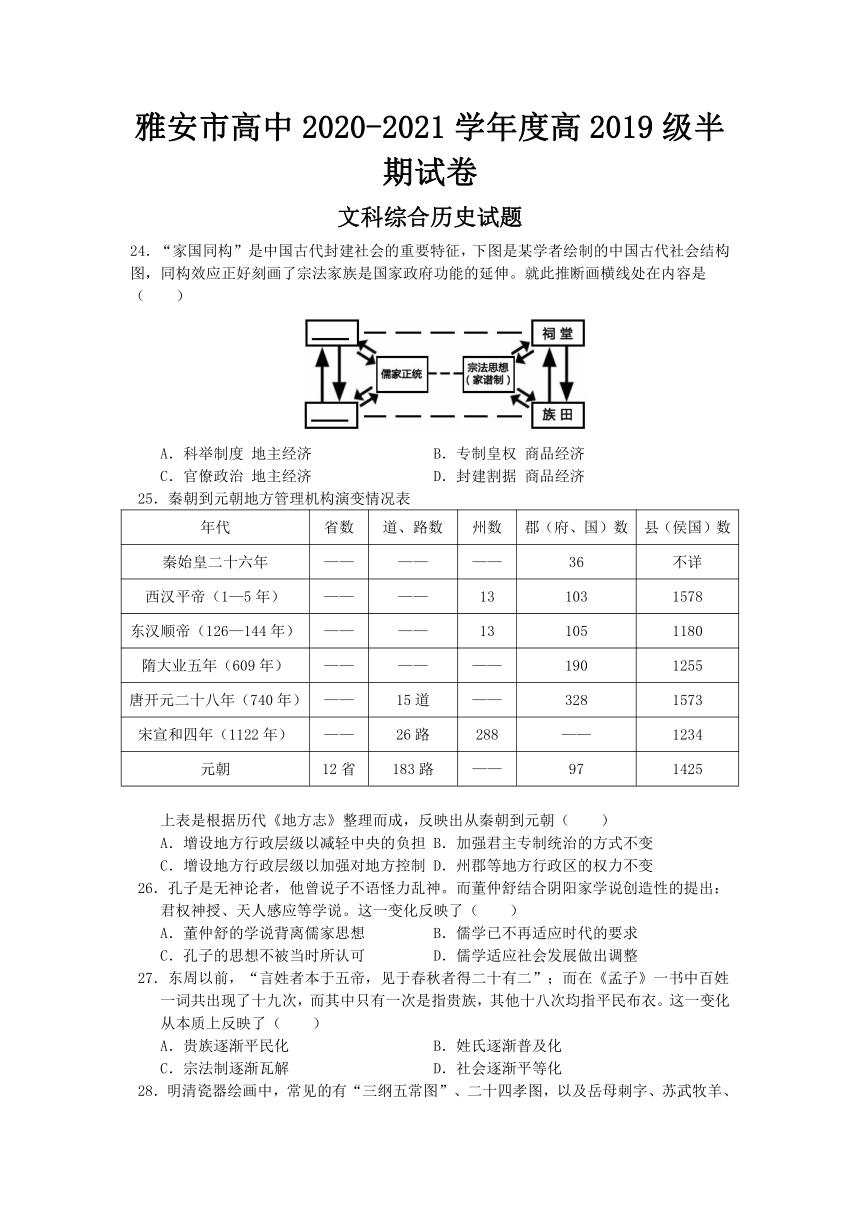

24.“家国同构”是中国古代封建社会的重要特征,下图是某学者绘制的中国古代社会结构图,同构效应正好刻画了宗法家族是国家政府功能的延伸。就此推断画横线处在内容是( )

A.科举制度 地主经济 B.专制皇权 商品经济

C.官僚政治 地主经济 D.封建割据 商品经济

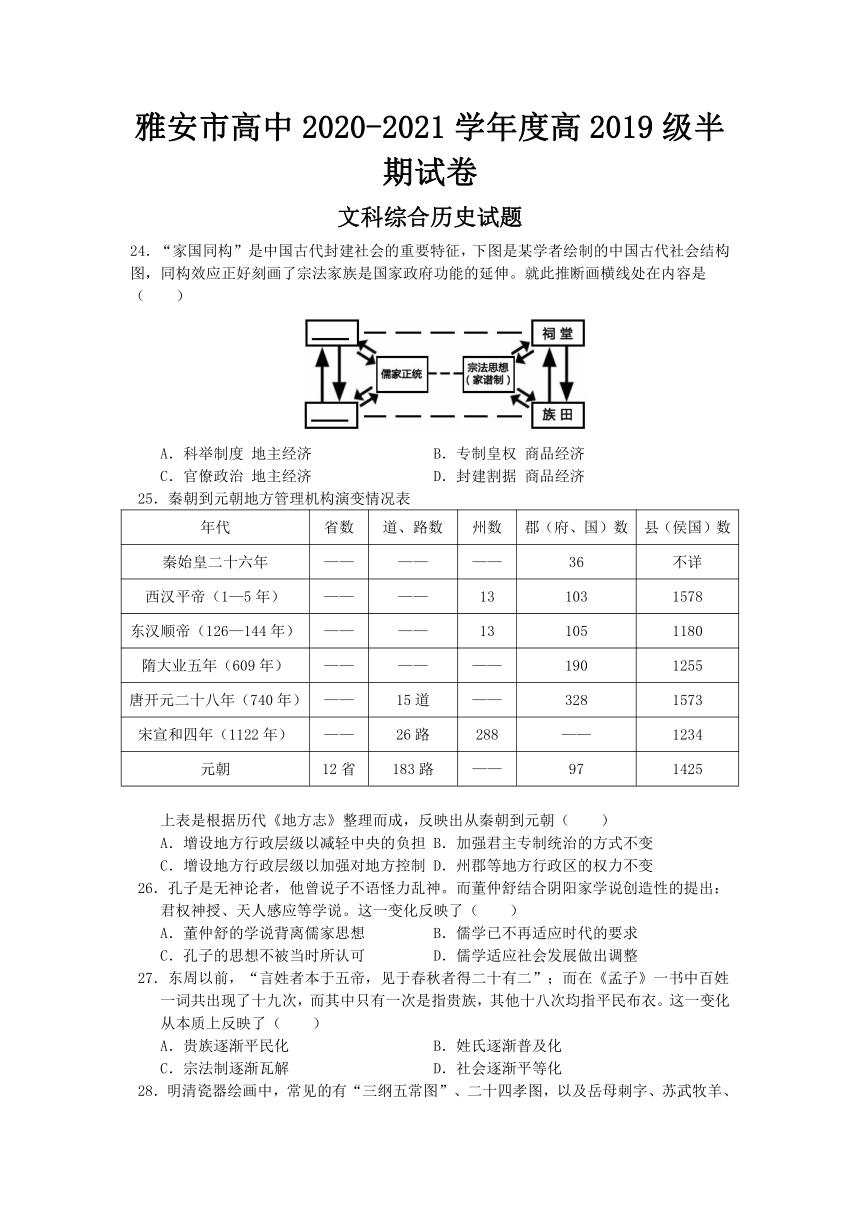

25.秦朝到元朝地方管理机构演变情况表

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯国)数

秦始皇二十六年 —— —— —— 36 不详

西汉平帝(1—5年) —— —— 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) —— —— 13 105 1180

隋大业五年(609年) —— —— —— 190 1255

唐开元二十八年(740年) —— 15道 —— 328 1573

宋宣和四年(1122年) —— 26路 288 —— 1234

元朝 12省 183路 —— 97 1425

上表是根据历代《地方志》整理而成,反映出从秦朝到元朝( )

A.增设地方行政层级以减轻中央的负担 B.加强君主专制统治的方式不变

C.增设地方行政层级以加强对地方控制 D.州郡等地方行政区的权力不变

26.孔子是无神论者,他曾说子不语怪力乱神。而董仲舒结合阴阳家学说创造性的提出:君权神授、天人感应等学说。这一变化反映了( )

A.董仲舒的学说背离儒家思想 B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可 D.儒学适应社会发展做出调整

27.东周以前,“言姓者本于五帝,见于春秋者得二十有二”;而在《孟子》一书中百姓一词共出现了十九次,而其中只有一次是指贵族,其他十八次均指平民布衣。这一变化从本质上反映了( )

A.贵族逐渐平民化 B.姓氏逐渐普及化

C.宗法制逐渐瓦解 D.社会逐渐平等化

28.明清瓷器绘画中,常见的有“三纲五常图”、二十四孝图,以及岳母刺字、苏武牧羊、尉迟恭救主、千里走单骑、单刀赴会、精卫填海等源于文学作品的题材。据此可知( )

A.主流价值观念深入影响社会生活 B.封建政府极力宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘利用 D.手工业品成为文学艺术传播媒介

29.尚书最初是皇帝的秘书,东汉时发展成为尚书台,为最高行政机关;中书之名始于汉武帝,初由宦者担任,魏文帝始设中书省,专司诏令;门下诸官历来都是皇帝的待从,西晋时定名为门下省。材料反映了三省( )

A.在魏晋时期已经成为定制 B.是皇权不断侵夺相权的产物

C.有效提高了政府行政效率 D.为中央集权不断发展的结果

30.明末清初张履详的《补农书》中记载了一个他设计的薄产十亩的经营方案:桑田三亩供一家衣食,其余麦豆竹果鱼之收,按低标准计,足可抵十人之食,即年余五十石,扣除田粮等苛扰,至少每年可积余三十石。积十余年,除“养生送死”、读书外,还可买田数亩。该方案重在强调( )

A.农业生产结构的优化 B.农业生产的规模化发展

C.精耕细作技术的应用 D.家庭经营的自给自足性

31.唐代士人将“始不以进士攉第,不娶五姓女,不得修国史”称为“平生有三恨”宋代士人把“入翰林,加金紫,知贡举”,叫做“平生美事三者并集”:把“不历中书”、未拜相,叫做“生平不足”,据此可知唐宋社会( )

A.由世俗贵族社会逐渐向平民社会转化 B.科举制发展使传统宗法观念日益淡化

C.商品经济发展促进了价值追求的变化 D.从以门阀为中心转化为以品官为本位

32.西周王位实行嫡长子继承制,各诸侯国国君继承也遵此制,这种现象一种延续到东周。但秦国自襄公建国至穆公之前共九代国君,兄终弟及者三人,以孙立者二人,不明嫡庶者一人,以长子继位者仅二人,嫡长子继承制为核心的宗法制在秦国并未成为定制。这种现象( )

A.导致社会矛盾尖锐 B.是由于秦国经济文化发达

C.有利于社会的变革 D.破坏了贵族的世袭的特权

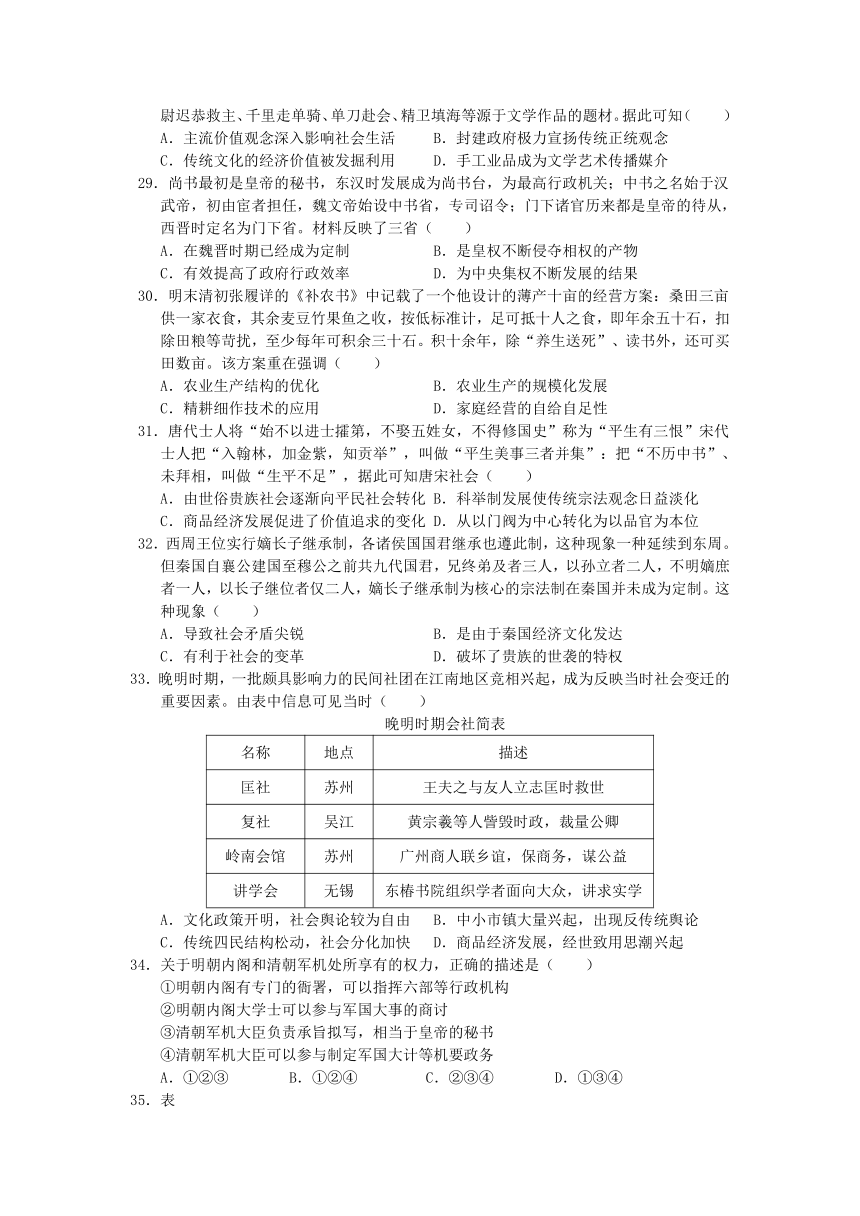

33.晚明时期,一批颇具影响力的民间社团在江南地区竞相兴起,成为反映当时社会变迁的重要因素。由表中信息可见当时( )

晚明时期会社简表

名称 地点 描述

匡社 苏州 王夫之与友人立志匡时救世

复社 吴江 黄宗羲等人訾毁时政,裁量公卿

岭南会馆 苏州 广州商人联乡谊,保商务,谋公益

讲学会 无锡 东椿书院组织学者面向大众,讲求实学

A.文化政策开明,社会舆论较为自由 B.中小市镇大量兴起,出现反传统舆论

C.传统四民结构松动,社会分化加快 D.商品经济发展,经世致用思潮兴起

34.关于明朝内阁和清朝军机处所享有的权力,正确的描述是( )

①明朝内阁有专门的衙署,可以指挥六部等行政机构

②明朝内阁大学士可以参与军国大事的商讨

③清朝军机大臣负责承旨拟写,相当于皇帝的秘书

④清朝军机大臣可以参与制定军国大计等机要政务

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

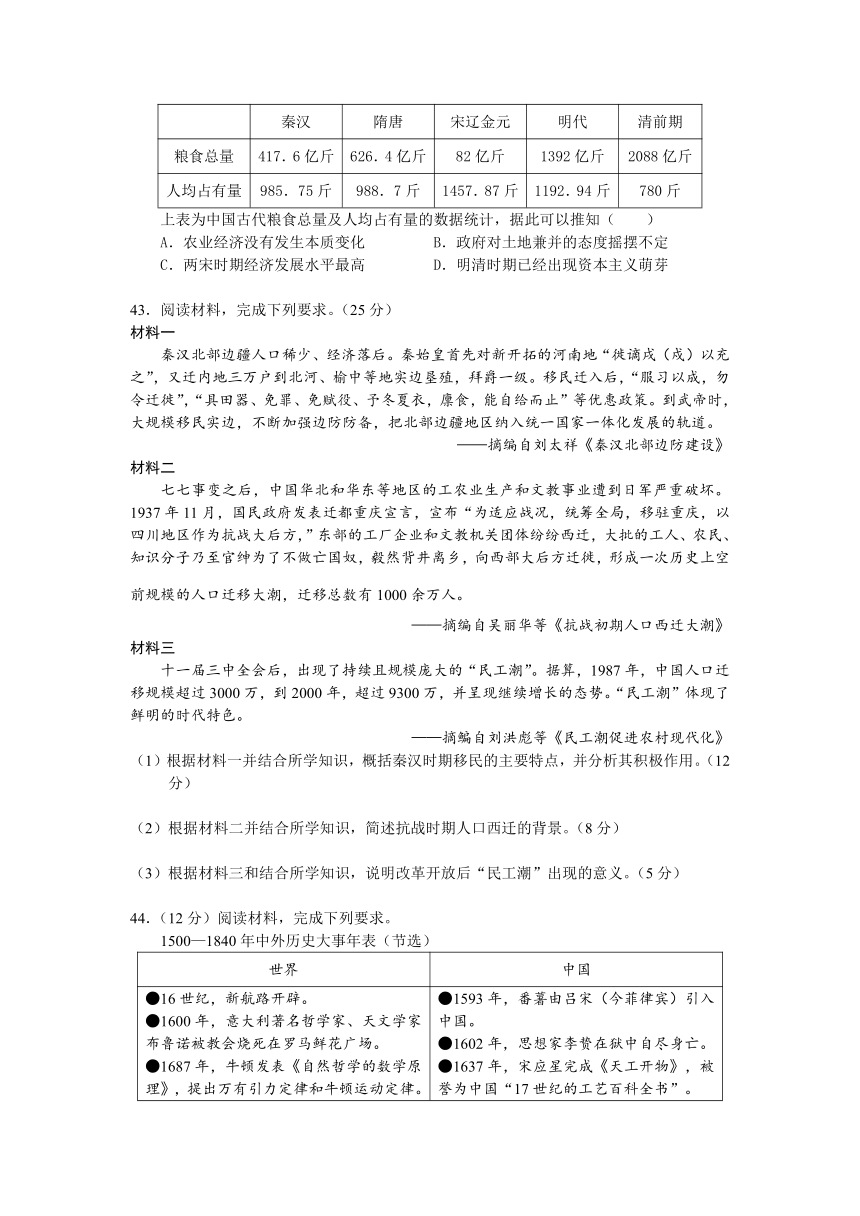

35.表

秦汉 隋唐 宋辽金元 明代 清前期

粮食总量 417.6亿斤 626.4亿斤 82亿斤 1392亿斤 2088亿斤

人均占有量 985.75斤 988.7斤 1457.87斤 1192.94斤 780斤

上表为中国古代粮食总量及人均占有量的数据统计,据此可以推知( )

A.农业经济没有发生本质变化 B.政府对土地兼并的态度摇摆不定

C.两宋时期经济发展水平最高 D.明清时期已经出现资本主义萌芽

43.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

秦汉北部边疆人口稀少、经济落后。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戌(戍)以充之”,又迁内地三万户到北河、榆中等地实边垦殖,拜爵一级。移民迁入后,“服习以成,勿令迁徙”,“具田器、免罪、免赋役、予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模移民实边,不断加强边防防备,把北部边疆地区纳入统一国家一体化发展的轨道。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

材料二

七七事变之后,中国华北和华东等地区的工农业生产和文教事业遭到日军严重破坏。1937年11月,国民政府发表迁都重庆宣言,宣布“为适应战况,统筹全局,移驻重庆,以四川地区作为抗战大后方,”东部的工厂企业和文教机关团体纷纷西迁,大批的工人、农民、知识分子乃至官绅为了不做亡国奴,毅然背井离乡,向西部大后方迁徙,形成一次历史上空前规模的人口迁移大潮,迁移总数有1000余万人。

——摘编自吴丽华等《抗战初期人口西迁大潮》

材料三

十一届三中全会后,出现了持续且规模庞大的“民工潮”。据算,1987年,中国人口迁移规模超过3000万,到2000年,超过9300万,并呈现继续增长的态势。“民工潮”体现了鲜明的时代特色。

——摘鳊自刘洪彪等《民工潮促进农村现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点,并分析其积极作用。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述抗战时期人口西迁的背景。(8分)

(3)根据材料三和结合所学知识,说明改革开放后“民工潮”出现的意义。(5分)

44.(12分)阅读材料,完成下列要求。

1500—1840年中外历史大事年表(节选)

世界 中国

●16世纪,新航路开辟。 ●1600年,意大利著名哲学家、天文学家布鲁诺被教会烧死在罗马鲜花广场。

●1687年,牛顿发表《自然哲学的数学原理》,提出万有引力定律和牛顿运动定律。

●1696年,巴黎出版《中国近事报道(1687~1692)》,该书是法国耶酥会士李明在华期间写给法国要人的通信汇编,对康熙年。间的中国作了详尽的介绍。

●17、18世纪,欧洲思想启蒙运动。

●1640年,英国资产阶级革命开始。

●1689年,英国通过《权利法案》。

●1765年,英国哈格里夫斯发明“珍妮纺纱机“,标志着工业革命开始。

●1840年前后,机器制造代替手工劳动,标志第一次工业革命首先在英国完成。 ●1593年,番薯由吕宋(今菲律宾)引入中国。

●1602年,思想家李贽在狱中自尽身亡。

●1637年,宋应星完成《天工开物》,被誉为中国“17世纪的工艺百科全书”。

●1688年,法国传教士张诚到由葡萄牙人徐日升神甫引荐觐见康熙帝,与法国另一传教士白晋同在宫廷供职。1689年,张诚和徐日升被委任充当中俄尼布楚边界谈判的译员。

●1663年,黄宗羲完成《明夷待访录》。

●1644年,清军入关。

●1729年,雍正设军机处。

●1736年,清朝祈谷于上帝,乾隆帝亲诣行礼,自是每年如之。建京师先蚕坛。

●1840年,鸦片战争爆发。

根据材料和所学知识,在上表中任选三组中外历史信息进行解读,主题自拟。(12分)(要求:主题明确;提取信息充分;论证和分析逻辑清晰)

45.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析东汉中后期人才选拔弊端的影响。(7分)

历史答案:

一、选择题

题号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

答案 C C D C A B A D C D

题号 34 35

答案 C A

43.【答案】

(1)主要特点:行政手段推动;移向边疆;移民数量庞大(6分)

积极作用:促进边疆地区开发;巩固边防,维护国家安全;加强国家统一。(6分)

(2)背景:日本全面侵华;国民政府移都重庆;持久抗战的战略;民众躲避战祸(8分)

(3)意义:转移农村剩余劳动力,增加农民收入;加快工业化、城市化,缩小城乡差距;优化资源配置,适应现代化建设的需求。(5分)

44.【答案】

示例一:近代中外联系日益加强。

新航路开辟后,原产美洲的粮食作物番薯传人中国,中外经济联系加强;传教士活跃在中国历史舞台,促进了中外文化的交流。西方工业革命后积极寻找国际市场,发动鸦片战争,使中国卷入资本主义世界市场。

示例二:明清时期中西国力兴衰的易位。

明清在农耕经济顶峰的康乾之际,西方工业文明出现巨大飞跃。明清君主专制空前强化,资产阶级代议制则在欧美各国确立并完善。明清出现了反传统、反教条的进步思想,但新思想受到压制,以理学为主体的儒家思想占统治地位;西方人文主义兴起,科学家、思想家为真理而献身。明清以实用性、总结性为特征的古典科技继续发展,西方以牛顿经典力学为代表的近代科学的形成。

(其他主题如“新航路开辟以来,世界对中国的影响加强”等,如果论证充分,也可得分)

评分标准:

? 解读

一等(12—9分) ①主题明确;

②能有机结合材料并充分利用史实,多角度论证主题;

③逻辑严密,论述充分,表达清晰。

二等(8—5分) ①主题较明确;

②能结合材料或利用相关史实论证;

③论述较充分,表达清晰。

三等(4—0分) ①主题不明确;

②未能利用材料或史实解释主题;

③论述欠充分,表达不清晰。

45.【答案】

(1)弊端:选用门生、故吏;官员间相互关照;外戚、宦官任人唯亲;世家大族操纵人才选拔。(8分)

(2)影响:人才选拔多名实不符,官员行政能力下降;腐败之风盛行;助长了世家大族的发展。(7分)

文科综合历史试题

24.“家国同构”是中国古代封建社会的重要特征,下图是某学者绘制的中国古代社会结构图,同构效应正好刻画了宗法家族是国家政府功能的延伸。就此推断画横线处在内容是( )

A.科举制度 地主经济 B.专制皇权 商品经济

C.官僚政治 地主经济 D.封建割据 商品经济

25.秦朝到元朝地方管理机构演变情况表

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯国)数

秦始皇二十六年 —— —— —— 36 不详

西汉平帝(1—5年) —— —— 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) —— —— 13 105 1180

隋大业五年(609年) —— —— —— 190 1255

唐开元二十八年(740年) —— 15道 —— 328 1573

宋宣和四年(1122年) —— 26路 288 —— 1234

元朝 12省 183路 —— 97 1425

上表是根据历代《地方志》整理而成,反映出从秦朝到元朝( )

A.增设地方行政层级以减轻中央的负担 B.加强君主专制统治的方式不变

C.增设地方行政层级以加强对地方控制 D.州郡等地方行政区的权力不变

26.孔子是无神论者,他曾说子不语怪力乱神。而董仲舒结合阴阳家学说创造性的提出:君权神授、天人感应等学说。这一变化反映了( )

A.董仲舒的学说背离儒家思想 B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可 D.儒学适应社会发展做出调整

27.东周以前,“言姓者本于五帝,见于春秋者得二十有二”;而在《孟子》一书中百姓一词共出现了十九次,而其中只有一次是指贵族,其他十八次均指平民布衣。这一变化从本质上反映了( )

A.贵族逐渐平民化 B.姓氏逐渐普及化

C.宗法制逐渐瓦解 D.社会逐渐平等化

28.明清瓷器绘画中,常见的有“三纲五常图”、二十四孝图,以及岳母刺字、苏武牧羊、尉迟恭救主、千里走单骑、单刀赴会、精卫填海等源于文学作品的题材。据此可知( )

A.主流价值观念深入影响社会生活 B.封建政府极力宣扬传统正统观念

C.传统文化的经济价值被发掘利用 D.手工业品成为文学艺术传播媒介

29.尚书最初是皇帝的秘书,东汉时发展成为尚书台,为最高行政机关;中书之名始于汉武帝,初由宦者担任,魏文帝始设中书省,专司诏令;门下诸官历来都是皇帝的待从,西晋时定名为门下省。材料反映了三省( )

A.在魏晋时期已经成为定制 B.是皇权不断侵夺相权的产物

C.有效提高了政府行政效率 D.为中央集权不断发展的结果

30.明末清初张履详的《补农书》中记载了一个他设计的薄产十亩的经营方案:桑田三亩供一家衣食,其余麦豆竹果鱼之收,按低标准计,足可抵十人之食,即年余五十石,扣除田粮等苛扰,至少每年可积余三十石。积十余年,除“养生送死”、读书外,还可买田数亩。该方案重在强调( )

A.农业生产结构的优化 B.农业生产的规模化发展

C.精耕细作技术的应用 D.家庭经营的自给自足性

31.唐代士人将“始不以进士攉第,不娶五姓女,不得修国史”称为“平生有三恨”宋代士人把“入翰林,加金紫,知贡举”,叫做“平生美事三者并集”:把“不历中书”、未拜相,叫做“生平不足”,据此可知唐宋社会( )

A.由世俗贵族社会逐渐向平民社会转化 B.科举制发展使传统宗法观念日益淡化

C.商品经济发展促进了价值追求的变化 D.从以门阀为中心转化为以品官为本位

32.西周王位实行嫡长子继承制,各诸侯国国君继承也遵此制,这种现象一种延续到东周。但秦国自襄公建国至穆公之前共九代国君,兄终弟及者三人,以孙立者二人,不明嫡庶者一人,以长子继位者仅二人,嫡长子继承制为核心的宗法制在秦国并未成为定制。这种现象( )

A.导致社会矛盾尖锐 B.是由于秦国经济文化发达

C.有利于社会的变革 D.破坏了贵族的世袭的特权

33.晚明时期,一批颇具影响力的民间社团在江南地区竞相兴起,成为反映当时社会变迁的重要因素。由表中信息可见当时( )

晚明时期会社简表

名称 地点 描述

匡社 苏州 王夫之与友人立志匡时救世

复社 吴江 黄宗羲等人訾毁时政,裁量公卿

岭南会馆 苏州 广州商人联乡谊,保商务,谋公益

讲学会 无锡 东椿书院组织学者面向大众,讲求实学

A.文化政策开明,社会舆论较为自由 B.中小市镇大量兴起,出现反传统舆论

C.传统四民结构松动,社会分化加快 D.商品经济发展,经世致用思潮兴起

34.关于明朝内阁和清朝军机处所享有的权力,正确的描述是( )

①明朝内阁有专门的衙署,可以指挥六部等行政机构

②明朝内阁大学士可以参与军国大事的商讨

③清朝军机大臣负责承旨拟写,相当于皇帝的秘书

④清朝军机大臣可以参与制定军国大计等机要政务

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

35.表

秦汉 隋唐 宋辽金元 明代 清前期

粮食总量 417.6亿斤 626.4亿斤 82亿斤 1392亿斤 2088亿斤

人均占有量 985.75斤 988.7斤 1457.87斤 1192.94斤 780斤

上表为中国古代粮食总量及人均占有量的数据统计,据此可以推知( )

A.农业经济没有发生本质变化 B.政府对土地兼并的态度摇摆不定

C.两宋时期经济发展水平最高 D.明清时期已经出现资本主义萌芽

43.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

秦汉北部边疆人口稀少、经济落后。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戌(戍)以充之”,又迁内地三万户到北河、榆中等地实边垦殖,拜爵一级。移民迁入后,“服习以成,勿令迁徙”,“具田器、免罪、免赋役、予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模移民实边,不断加强边防防备,把北部边疆地区纳入统一国家一体化发展的轨道。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

材料二

七七事变之后,中国华北和华东等地区的工农业生产和文教事业遭到日军严重破坏。1937年11月,国民政府发表迁都重庆宣言,宣布“为适应战况,统筹全局,移驻重庆,以四川地区作为抗战大后方,”东部的工厂企业和文教机关团体纷纷西迁,大批的工人、农民、知识分子乃至官绅为了不做亡国奴,毅然背井离乡,向西部大后方迁徙,形成一次历史上空前规模的人口迁移大潮,迁移总数有1000余万人。

——摘编自吴丽华等《抗战初期人口西迁大潮》

材料三

十一届三中全会后,出现了持续且规模庞大的“民工潮”。据算,1987年,中国人口迁移规模超过3000万,到2000年,超过9300万,并呈现继续增长的态势。“民工潮”体现了鲜明的时代特色。

——摘鳊自刘洪彪等《民工潮促进农村现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点,并分析其积极作用。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述抗战时期人口西迁的背景。(8分)

(3)根据材料三和结合所学知识,说明改革开放后“民工潮”出现的意义。(5分)

44.(12分)阅读材料,完成下列要求。

1500—1840年中外历史大事年表(节选)

世界 中国

●16世纪,新航路开辟。 ●1600年,意大利著名哲学家、天文学家布鲁诺被教会烧死在罗马鲜花广场。

●1687年,牛顿发表《自然哲学的数学原理》,提出万有引力定律和牛顿运动定律。

●1696年,巴黎出版《中国近事报道(1687~1692)》,该书是法国耶酥会士李明在华期间写给法国要人的通信汇编,对康熙年。间的中国作了详尽的介绍。

●17、18世纪,欧洲思想启蒙运动。

●1640年,英国资产阶级革命开始。

●1689年,英国通过《权利法案》。

●1765年,英国哈格里夫斯发明“珍妮纺纱机“,标志着工业革命开始。

●1840年前后,机器制造代替手工劳动,标志第一次工业革命首先在英国完成。 ●1593年,番薯由吕宋(今菲律宾)引入中国。

●1602年,思想家李贽在狱中自尽身亡。

●1637年,宋应星完成《天工开物》,被誉为中国“17世纪的工艺百科全书”。

●1688年,法国传教士张诚到由葡萄牙人徐日升神甫引荐觐见康熙帝,与法国另一传教士白晋同在宫廷供职。1689年,张诚和徐日升被委任充当中俄尼布楚边界谈判的译员。

●1663年,黄宗羲完成《明夷待访录》。

●1644年,清军入关。

●1729年,雍正设军机处。

●1736年,清朝祈谷于上帝,乾隆帝亲诣行礼,自是每年如之。建京师先蚕坛。

●1840年,鸦片战争爆发。

根据材料和所学知识,在上表中任选三组中外历史信息进行解读,主题自拟。(12分)(要求:主题明确;提取信息充分;论证和分析逻辑清晰)

45.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析东汉中后期人才选拔弊端的影响。(7分)

历史答案:

一、选择题

题号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

答案 C C D C A B A D C D

题号 34 35

答案 C A

43.【答案】

(1)主要特点:行政手段推动;移向边疆;移民数量庞大(6分)

积极作用:促进边疆地区开发;巩固边防,维护国家安全;加强国家统一。(6分)

(2)背景:日本全面侵华;国民政府移都重庆;持久抗战的战略;民众躲避战祸(8分)

(3)意义:转移农村剩余劳动力,增加农民收入;加快工业化、城市化,缩小城乡差距;优化资源配置,适应现代化建设的需求。(5分)

44.【答案】

示例一:近代中外联系日益加强。

新航路开辟后,原产美洲的粮食作物番薯传人中国,中外经济联系加强;传教士活跃在中国历史舞台,促进了中外文化的交流。西方工业革命后积极寻找国际市场,发动鸦片战争,使中国卷入资本主义世界市场。

示例二:明清时期中西国力兴衰的易位。

明清在农耕经济顶峰的康乾之际,西方工业文明出现巨大飞跃。明清君主专制空前强化,资产阶级代议制则在欧美各国确立并完善。明清出现了反传统、反教条的进步思想,但新思想受到压制,以理学为主体的儒家思想占统治地位;西方人文主义兴起,科学家、思想家为真理而献身。明清以实用性、总结性为特征的古典科技继续发展,西方以牛顿经典力学为代表的近代科学的形成。

(其他主题如“新航路开辟以来,世界对中国的影响加强”等,如果论证充分,也可得分)

评分标准:

? 解读

一等(12—9分) ①主题明确;

②能有机结合材料并充分利用史实,多角度论证主题;

③逻辑严密,论述充分,表达清晰。

二等(8—5分) ①主题较明确;

②能结合材料或利用相关史实论证;

③论述较充分,表达清晰。

三等(4—0分) ①主题不明确;

②未能利用材料或史实解释主题;

③论述欠充分,表达不清晰。

45.【答案】

(1)弊端:选用门生、故吏;官员间相互关照;外戚、宦官任人唯亲;世家大族操纵人才选拔。(8分)

(2)影响:人才选拔多名实不符,官员行政能力下降;腐败之风盛行;助长了世家大族的发展。(7分)

同课章节目录