2021届高考语文考前一个月精选冲刺试题 古诗突破难点之诗歌中抒情主人公的形象专题训练(客观题+主观题)含解析

文档属性

| 名称 | 2021届高考语文考前一个月精选冲刺试题 古诗突破难点之诗歌中抒情主人公的形象专题训练(客观题+主观题)含解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-14 12:56:05 | ||

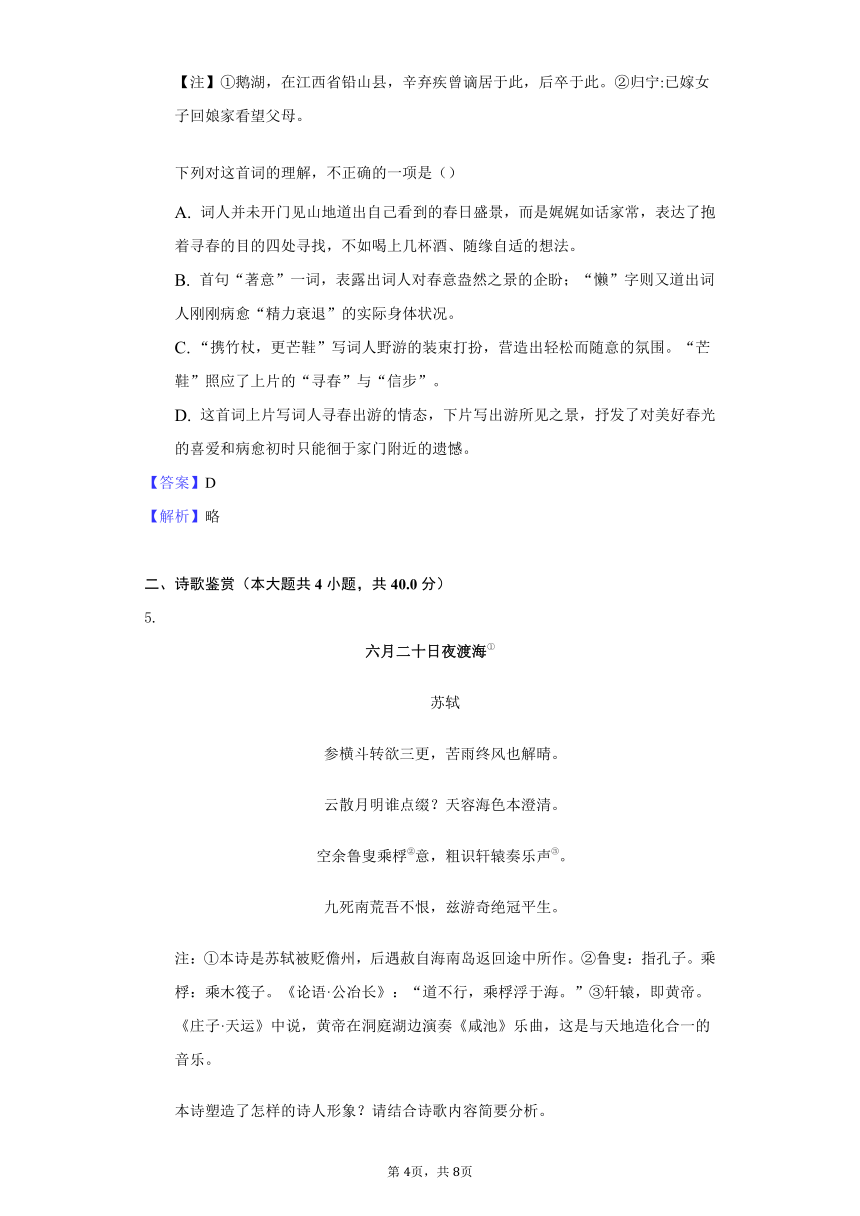

图片预览

文档简介

2021古诗突破难点之诗歌中抒情主人公的形象专题训练(客观题+主观题)

一、单选题(本大题共4小题,共12.0分)

暮行河堤上?

韩愈

暮行河堤上,四顾不见人。

衰草际黄云,感叹愁我神。

夜归孤舟卧,展转空及晨。

谋计竟何就,嗟嗟世与身。

下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A.

一二句托物起兴,直陈其事:诗人暮行河堤之上,四顾无人,一种孤独感油然而生。

B.

第三句描绘出一幅萧瑟凄迷的画面:枯黄的衰草蔓延到天边,与天上黄云连成一片。

C.

第四句由物及人,触景生情:面对眼前的黄昏景色,诗人不禁感叹系之,黯然生愁。

D.

这首诗语言朴实,风格简淡,寥寥数语刻画出一个愁绪满怀、孤独寂寞的人物形象。

【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗歌的赏析能力。这类综合考查诗歌的题目,涉及诗歌形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

【解答】

A“一二句托物起兴”不正确,一二句运用的是“赋”的手法。故A错误。故选A。

巡边在河北作

张说

抚剑空馀勇,弯弧遂无力。

老去事如何,据鞍长叹息。

故交索将尽,后进稀相识。

独怜半死心,尚有寒松直。

下列对这首诗的理解和赏析,

不正确的一项是()

A.

首联以“抚剑”和“弯弧”两个特定动作,展现了一位巡视边防的军人形象。

B.

诗人慨叹年老体衰,回想当年英勇杀敌,而今不能征战沙场,哀叹不已。

C.

颈联两句诗人深深感慨老朋友几乎不再来往,而年轻一辈的又很少认识。

D.

诗人心灰意冷,略显颓然,在结句以寒冬中挺直的青松自喻,意味深长。

【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗歌相关内容的分析鉴赏能力。解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

【解答】

B.没有回想英勇杀敌。故B错误。故选B。

明月皎夜光

佚名《古诗十九首》

明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。

白露沾野草,时节忽复易。秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。

昔我同门友,高举振六翮。不念携手好,弃我如遗迹。

南箕北有斗,牵牛不负轭。良无盘石固,虚名复何益?

注释:

①玄鸟:燕子。②振六翮:振翅高飞。以鸟的高飞比人的腾达。③如遗迹:像行路人遗弃脚迹一样。④南箕(jī):星名。《诗经·大东》:“维南有箕,不可以簸扬;维北有斗,不可以挹酒浆。”言箕星和斗星徒有其名,没有实用价值。

下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()

A.

本诗出自《古诗十九首》,作者应该是一个落魄的文人。

B.

“玉衡”二句,写出北斗横转,正指向天象十二方位中的“孟冬”,夜空中众多的星辰闪烁,把夜空辉映得一片璀璨,一切似乎都很美好。

C.

“振六翮”一句,以鸟的展翅高飞比喻同窗学友的飞黄腾达,也暗藏着诗人的期待,希望好友能够念及友情提携自己。

D.

最后一句,坚如磐石一样的感情也不稳固了,虚名薄利还有什么吸引力呢?表达了诗人对爱情的失望以及悲愤之情。

【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

【解答】

D项理解错误,“表达了诗人对爱情的失望以及悲愤之情”分析错误,诗歌最后两句写好友声称同门之谊“坚如盘石”,到临了却“弃我如遗迹”。诗人终于仰天长叹,以悲愤的感慨收束了全诗。

???????故选D。

鹧鸪天·鹅湖①归病起作

辛弃疾

著意寻春懒便回,何如信步两三杯?山才好处行还倦,诗未成时雨早催。

携竹杖,更芒鞋。朱朱粉粉野蒿开。谁家寒食归宁②女,笑语柔桑陌上来。

【注】①鹅湖,在江西省铅山县,辛弃疾曾谪居于此,后卒于此。②归宁:已嫁女子回娘家看望父母。

下列对这首词的理解,不正确的一项是()

A.

词人并未开门见山地道出自己看到的春日盛景,而是娓娓如话家常,表达了抱着寻春的目的四处寻找,不如喝上几杯酒、随缘自适的想法。

B.

首句“著意”一词,表露出词人对春意盎然之景的企盼;“懒”字则又道出词人刚刚病愈“精力衰退”的实际身体状况。

C.

“携竹杖,更芒鞋”写词人野游的装束打扮,营造出轻松而随意的氛围。“芒鞋”照应了上片的“寻春”与“信步”。

D.

这首词上片写词人寻春出游的情态,下片写出游所见之景,抒发了对美好春光的喜爱和病愈初时只能徊于家门附近的遗憾。

【答案】D

【解析】略

二、诗歌鉴赏(本大题共4小题,共40.0分)

六月二十日夜渡海①

苏轼

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀?天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴②意,粗识轩辕奏乐声③。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

注:①本诗是苏轼被贬儋州,后遇赦自海南岛返回途中所作。②鲁叟:指孔子。乘桴:乘木筏子。《论语·公冶长》:“道不行,乘桴浮于海。”③轩辕,即黄帝。《庄子·天运》中说,黄帝在洞庭湖边演奏《咸池》乐曲,这是与天地造化合一的音乐。

本诗塑造了怎样的诗人形象?请结合诗歌内容简要分析。

【答案】①热爱生活,坚强勇敢。面对厄运和挫折,不消极不屈服,充满信心和希望。②品性清明高洁。受尽磨难,依旧保持。③乐观豁达,超然豪迈。把九死一生的贬谪经历当做一次奇妙的远游。

【解析】此题考查鉴赏诗歌形象的能力。解答时要注意捕捉所写描写物象特征的词语,挖掘物象内在的品格、精神,抓物与志的“契合点”,就能明白作者意在何为,情发何端。第二句说,连绵下个不止的阴雨(苦雨),总有止的时候,成天刮个不停的风(终风),也总有停的时候,它们“也解晴”,也能变成风静晴朗的天气。也可能当时确是雨霁云收风平浪静,但这里主要的用意不在写景,而在比喻,说明他受到各种打击和排斥

,

也总有结束的时候,今天遇到大赦,就象久经风雨见到晴天那样,心情舒畅,充满希望。第四句说,天空的面貌,海水的颜色,本来就是澄澈清白的。这句承接上句,也是一种比喻,意思说,在政治上,不用别人帮我洗刷污垢,我本来就是清清白白的。最后两句说,被贬到这南方边远的荒岛上(古时“九服”中有“荒服”,指极边远处),虽然九死一生,但我并不悔恨,正如屈原《离骚》说的“虽九死其犹未悔”;这次南游,见闻奇绝,是平生所不曾有过的,可以说是第一遭儿。他对这次被贬到海南岛表示不后悔,认为是一生中挺有意义的一段经历。“冠平生”应解为“超过平生见到的景色”。全诗情调高昂,表现了苏轼的乐观精神。

园居看微雪

???????????????

(清)陈三立

初岁仍微雪,园亭意飒然。

高枝噤鹊语,欹石活蜗涎。

冻压千街静,愁明万象前。

飘窗接梅蕊,零乱不成妍。

注:陈三立(1853-1937年),字伯严,号散原,江西修水人,晚清民初的著名诗人,被誉为中国最后一位传统诗人。光绪进士,官吏部主事,因戊戌案获罪。

你从本诗中读出了一个怎样的诗人形象?请简要分析作答。

【答案】???????一个为自己命运不济满怀哀怨;为国家、社会萧条冷寂无法改变而满怀愁绪;对春天不抱希望的诗人形象。

【解析】本题考查把握诗歌人物形象的能力。鉴赏诗歌人物形象的方法:①注意语言、神态、动作、心理等细节描写对人物的刻画;②注意环境描写(时间、地点、天气、周围景物)对人物的烘托作用;③注意前后的对比烘托;④注意知人论世,结合背景。结合注释“光绪进士,官吏部主事,因戊戌案获罪”可知,诗人命运蹉跎,因想改革社会而获罪,难为社会所容,因此他内心充满哀叹之情;诗歌内容“高枝噤鹊语,歌石活蜗涎”“冻压千街静,愁明万象前”,诗人描写的自己“园居”环境,似乎已经被彻底“冻结”,再也无法从中看出一点“春”的希望,其实这也是诗人对当时国家社会环境的感受,这样的环境无法改变,春天似乎永远也不会到来,因而他满怀愁绪;“飘窗接梅蕊,零乱不成妍”,本来梅花的意象是美好、鲜明且具有坚贞等品质的,然而在诗人满怀愁绪的眼里看来,连梅花也“凌乱”不堪,无法寓示着春天的美好,足见诗人已经对春天丝毫不抱希望了。

鹧鸪天?壮岁旌旗拥万丈(辛弃疾)

有客慨然谈功名,因追念少年时事,戏作。

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑①渡江初。燕兵夜娖银胡?②,汉箭朝飞金仆姑③。追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

【注】:①锦襜(chān)突骑:精锐的锦衣骑兵。②娖(chuò)银胡?(lù):该句叙述金兵在夜晚枕着箭袋小心防备的情形。③金仆姑,箭名。

下列对本作品的理解有误的一项是(

)

A.

上片追摹青年时代一段得意的战争经历,激昂发越,声情并茂。

B.

诗中“燕兵”代指“金兵”,尽管敌人防备,诗人率军仍能射良箭突袭成功。

C.

下片一“追”一“叹”,含不尽的岁月感怀,由上片的忆旧引出下片的叙今。

D.

整首词直抒胸臆,体现了辛弃疾词风豪放的特点。

本词结尾“却将万字平戎策,换得东家种树书。”与《永遇乐?京口北固亭怀古》中的“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”在情感上有何相似之处?请作简要分析。

【答案】【小题1】D

【小题2】①两首词看似皆是叹息,实则都抒发了词人有心杀敌却壮志难酬的悲愤之情。②“却将万字平戎策,换得东家种树书。”表明词人自己本有一套抗战计划、却没有得到重视的无奈;③“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”感慨自己如同年迈的廉颇得不到赏识。

【解析】

1.?【分析】

此题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。一般涉及炼词炼句,内容的理解,情感的把握,手法的判断等多个层面。解答该种题型时,首先通读全诗,整体理解把握诗中写了什么景、什么人、什么事,抒发了哪些情感,用了哪些手法。然后结合选项涉及的具体诗句逐一进行分析判断。

【解答】

D.“直抒胸臆”错。故D错误。故选D。

2.?本题考查对诗人情感的理解和比较分析能力。答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析,从而把握诗歌表达的情感。本题属于比较阅读题,内容量较大,作答时要在完全理解诗作的基础上,根据诗歌的意象和意境来用心揣摩作者的情感。比较时要注意条理清晰,层次分明。此词上片忆旧,下片感今。上片追摹青年时代一段得意的经历,激昂发越,声情并茂。下片转把如今废置闲居、髀肉复生的情状委曲传出。前后对照,感慨淋漓,而作者关注民族命运,不因衰老之年而有所减损,这种精神也渗透在字里行间。

春日访山人

[唐]戴叔伦

远访山中客,分泉漫煮茶。相携林下坐,共惜鬓边华。

归路逢残雨,沿溪见落花。候门童子问,游乐到谁家。

请简析本诗所表达的思想感情。

【答案】①“相携”“共惜”反映了诗人和山人之间的深厚情谊。②两人见面后共惜早生华发,表达了对时光易逝的感叹。③春日访友人,归路见雨景,表现了内心的快乐之情。

【解析】此题考查学生对诗歌思想情感的把握能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。情景关系有借景抒情、寓情于景、情景交融等多种方式,赏析时,应抓住诗中的主要景物,理解景物所营造的氛围特点,由此分析作者的思想感情。此题诗中有与友人的深情、惜时的感叹和访友的快乐等感情,要联系具体词句分析。

第2页,共3页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共4小题,共12.0分)

暮行河堤上?

韩愈

暮行河堤上,四顾不见人。

衰草际黄云,感叹愁我神。

夜归孤舟卧,展转空及晨。

谋计竟何就,嗟嗟世与身。

下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A.

一二句托物起兴,直陈其事:诗人暮行河堤之上,四顾无人,一种孤独感油然而生。

B.

第三句描绘出一幅萧瑟凄迷的画面:枯黄的衰草蔓延到天边,与天上黄云连成一片。

C.

第四句由物及人,触景生情:面对眼前的黄昏景色,诗人不禁感叹系之,黯然生愁。

D.

这首诗语言朴实,风格简淡,寥寥数语刻画出一个愁绪满怀、孤独寂寞的人物形象。

【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗歌的赏析能力。这类综合考查诗歌的题目,涉及诗歌形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

【解答】

A“一二句托物起兴”不正确,一二句运用的是“赋”的手法。故A错误。故选A。

巡边在河北作

张说

抚剑空馀勇,弯弧遂无力。

老去事如何,据鞍长叹息。

故交索将尽,后进稀相识。

独怜半死心,尚有寒松直。

下列对这首诗的理解和赏析,

不正确的一项是()

A.

首联以“抚剑”和“弯弧”两个特定动作,展现了一位巡视边防的军人形象。

B.

诗人慨叹年老体衰,回想当年英勇杀敌,而今不能征战沙场,哀叹不已。

C.

颈联两句诗人深深感慨老朋友几乎不再来往,而年轻一辈的又很少认识。

D.

诗人心灰意冷,略显颓然,在结句以寒冬中挺直的青松自喻,意味深长。

【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗歌相关内容的分析鉴赏能力。解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

【解答】

B.没有回想英勇杀敌。故B错误。故选B。

明月皎夜光

佚名《古诗十九首》

明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。

白露沾野草,时节忽复易。秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。

昔我同门友,高举振六翮。不念携手好,弃我如遗迹。

南箕北有斗,牵牛不负轭。良无盘石固,虚名复何益?

注释:

①玄鸟:燕子。②振六翮:振翅高飞。以鸟的高飞比人的腾达。③如遗迹:像行路人遗弃脚迹一样。④南箕(jī):星名。《诗经·大东》:“维南有箕,不可以簸扬;维北有斗,不可以挹酒浆。”言箕星和斗星徒有其名,没有实用价值。

下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()

A.

本诗出自《古诗十九首》,作者应该是一个落魄的文人。

B.

“玉衡”二句,写出北斗横转,正指向天象十二方位中的“孟冬”,夜空中众多的星辰闪烁,把夜空辉映得一片璀璨,一切似乎都很美好。

C.

“振六翮”一句,以鸟的展翅高飞比喻同窗学友的飞黄腾达,也暗藏着诗人的期待,希望好友能够念及友情提携自己。

D.

最后一句,坚如磐石一样的感情也不稳固了,虚名薄利还有什么吸引力呢?表达了诗人对爱情的失望以及悲愤之情。

【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

【解答】

D项理解错误,“表达了诗人对爱情的失望以及悲愤之情”分析错误,诗歌最后两句写好友声称同门之谊“坚如盘石”,到临了却“弃我如遗迹”。诗人终于仰天长叹,以悲愤的感慨收束了全诗。

???????故选D。

鹧鸪天·鹅湖①归病起作

辛弃疾

著意寻春懒便回,何如信步两三杯?山才好处行还倦,诗未成时雨早催。

携竹杖,更芒鞋。朱朱粉粉野蒿开。谁家寒食归宁②女,笑语柔桑陌上来。

【注】①鹅湖,在江西省铅山县,辛弃疾曾谪居于此,后卒于此。②归宁:已嫁女子回娘家看望父母。

下列对这首词的理解,不正确的一项是()

A.

词人并未开门见山地道出自己看到的春日盛景,而是娓娓如话家常,表达了抱着寻春的目的四处寻找,不如喝上几杯酒、随缘自适的想法。

B.

首句“著意”一词,表露出词人对春意盎然之景的企盼;“懒”字则又道出词人刚刚病愈“精力衰退”的实际身体状况。

C.

“携竹杖,更芒鞋”写词人野游的装束打扮,营造出轻松而随意的氛围。“芒鞋”照应了上片的“寻春”与“信步”。

D.

这首词上片写词人寻春出游的情态,下片写出游所见之景,抒发了对美好春光的喜爱和病愈初时只能徊于家门附近的遗憾。

【答案】D

【解析】略

二、诗歌鉴赏(本大题共4小题,共40.0分)

六月二十日夜渡海①

苏轼

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀?天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴②意,粗识轩辕奏乐声③。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

注:①本诗是苏轼被贬儋州,后遇赦自海南岛返回途中所作。②鲁叟:指孔子。乘桴:乘木筏子。《论语·公冶长》:“道不行,乘桴浮于海。”③轩辕,即黄帝。《庄子·天运》中说,黄帝在洞庭湖边演奏《咸池》乐曲,这是与天地造化合一的音乐。

本诗塑造了怎样的诗人形象?请结合诗歌内容简要分析。

【答案】①热爱生活,坚强勇敢。面对厄运和挫折,不消极不屈服,充满信心和希望。②品性清明高洁。受尽磨难,依旧保持。③乐观豁达,超然豪迈。把九死一生的贬谪经历当做一次奇妙的远游。

【解析】此题考查鉴赏诗歌形象的能力。解答时要注意捕捉所写描写物象特征的词语,挖掘物象内在的品格、精神,抓物与志的“契合点”,就能明白作者意在何为,情发何端。第二句说,连绵下个不止的阴雨(苦雨),总有止的时候,成天刮个不停的风(终风),也总有停的时候,它们“也解晴”,也能变成风静晴朗的天气。也可能当时确是雨霁云收风平浪静,但这里主要的用意不在写景,而在比喻,说明他受到各种打击和排斥

,

也总有结束的时候,今天遇到大赦,就象久经风雨见到晴天那样,心情舒畅,充满希望。第四句说,天空的面貌,海水的颜色,本来就是澄澈清白的。这句承接上句,也是一种比喻,意思说,在政治上,不用别人帮我洗刷污垢,我本来就是清清白白的。最后两句说,被贬到这南方边远的荒岛上(古时“九服”中有“荒服”,指极边远处),虽然九死一生,但我并不悔恨,正如屈原《离骚》说的“虽九死其犹未悔”;这次南游,见闻奇绝,是平生所不曾有过的,可以说是第一遭儿。他对这次被贬到海南岛表示不后悔,认为是一生中挺有意义的一段经历。“冠平生”应解为“超过平生见到的景色”。全诗情调高昂,表现了苏轼的乐观精神。

园居看微雪

???????????????

(清)陈三立

初岁仍微雪,园亭意飒然。

高枝噤鹊语,欹石活蜗涎。

冻压千街静,愁明万象前。

飘窗接梅蕊,零乱不成妍。

注:陈三立(1853-1937年),字伯严,号散原,江西修水人,晚清民初的著名诗人,被誉为中国最后一位传统诗人。光绪进士,官吏部主事,因戊戌案获罪。

你从本诗中读出了一个怎样的诗人形象?请简要分析作答。

【答案】???????一个为自己命运不济满怀哀怨;为国家、社会萧条冷寂无法改变而满怀愁绪;对春天不抱希望的诗人形象。

【解析】本题考查把握诗歌人物形象的能力。鉴赏诗歌人物形象的方法:①注意语言、神态、动作、心理等细节描写对人物的刻画;②注意环境描写(时间、地点、天气、周围景物)对人物的烘托作用;③注意前后的对比烘托;④注意知人论世,结合背景。结合注释“光绪进士,官吏部主事,因戊戌案获罪”可知,诗人命运蹉跎,因想改革社会而获罪,难为社会所容,因此他内心充满哀叹之情;诗歌内容“高枝噤鹊语,歌石活蜗涎”“冻压千街静,愁明万象前”,诗人描写的自己“园居”环境,似乎已经被彻底“冻结”,再也无法从中看出一点“春”的希望,其实这也是诗人对当时国家社会环境的感受,这样的环境无法改变,春天似乎永远也不会到来,因而他满怀愁绪;“飘窗接梅蕊,零乱不成妍”,本来梅花的意象是美好、鲜明且具有坚贞等品质的,然而在诗人满怀愁绪的眼里看来,连梅花也“凌乱”不堪,无法寓示着春天的美好,足见诗人已经对春天丝毫不抱希望了。

鹧鸪天?壮岁旌旗拥万丈(辛弃疾)

有客慨然谈功名,因追念少年时事,戏作。

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑①渡江初。燕兵夜娖银胡?②,汉箭朝飞金仆姑③。追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

【注】:①锦襜(chān)突骑:精锐的锦衣骑兵。②娖(chuò)银胡?(lù):该句叙述金兵在夜晚枕着箭袋小心防备的情形。③金仆姑,箭名。

下列对本作品的理解有误的一项是(

)

A.

上片追摹青年时代一段得意的战争经历,激昂发越,声情并茂。

B.

诗中“燕兵”代指“金兵”,尽管敌人防备,诗人率军仍能射良箭突袭成功。

C.

下片一“追”一“叹”,含不尽的岁月感怀,由上片的忆旧引出下片的叙今。

D.

整首词直抒胸臆,体现了辛弃疾词风豪放的特点。

本词结尾“却将万字平戎策,换得东家种树书。”与《永遇乐?京口北固亭怀古》中的“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”在情感上有何相似之处?请作简要分析。

【答案】【小题1】D

【小题2】①两首词看似皆是叹息,实则都抒发了词人有心杀敌却壮志难酬的悲愤之情。②“却将万字平戎策,换得东家种树书。”表明词人自己本有一套抗战计划、却没有得到重视的无奈;③“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”感慨自己如同年迈的廉颇得不到赏识。

【解析】

1.?【分析】

此题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。一般涉及炼词炼句,内容的理解,情感的把握,手法的判断等多个层面。解答该种题型时,首先通读全诗,整体理解把握诗中写了什么景、什么人、什么事,抒发了哪些情感,用了哪些手法。然后结合选项涉及的具体诗句逐一进行分析判断。

【解答】

D.“直抒胸臆”错。故D错误。故选D。

2.?本题考查对诗人情感的理解和比较分析能力。答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析,从而把握诗歌表达的情感。本题属于比较阅读题,内容量较大,作答时要在完全理解诗作的基础上,根据诗歌的意象和意境来用心揣摩作者的情感。比较时要注意条理清晰,层次分明。此词上片忆旧,下片感今。上片追摹青年时代一段得意的经历,激昂发越,声情并茂。下片转把如今废置闲居、髀肉复生的情状委曲传出。前后对照,感慨淋漓,而作者关注民族命运,不因衰老之年而有所减损,这种精神也渗透在字里行间。

春日访山人

[唐]戴叔伦

远访山中客,分泉漫煮茶。相携林下坐,共惜鬓边华。

归路逢残雨,沿溪见落花。候门童子问,游乐到谁家。

请简析本诗所表达的思想感情。

【答案】①“相携”“共惜”反映了诗人和山人之间的深厚情谊。②两人见面后共惜早生华发,表达了对时光易逝的感叹。③春日访友人,归路见雨景,表现了内心的快乐之情。

【解析】此题考查学生对诗歌思想情感的把握能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。情景关系有借景抒情、寓情于景、情景交融等多种方式,赏析时,应抓住诗中的主要景物,理解景物所营造的氛围特点,由此分析作者的思想感情。此题诗中有与友人的深情、惜时的感叹和访友的快乐等感情,要联系具体词句分析。

第2页,共3页

第1页,共1页